先月の頭にこの日記のもくじページのソースを改良したわけで、早速その効果実感の日。

半年ごとの書き換えがラクチンになったもんだから、ついでに来年1年分の仕込みまでしてしまったですよ。来年もこの日記が続いてるかどうかなんて、知る由もないが。

もくじソースの場合は自動化じゃないけど、ラクチン化するってことは、かなり先のことまで準備できるようになるってことなんだなぁ。んで今回は未来という意味での「かなり先」。未来に進む方向以外にも、「横に手広く」「より多く」「より深く」にもなるってことでして。てことで自動化も含めたラクチン化ってのは大変便利な発想なんだけどさ、いざやるとなると、ラクチン化するための手間が面倒でなーww

プロトンロケットまた落ちたなー。

今回のはまた随分とビジュアルが派手というか。高度がまだ低い(画面に大きく映る)段階でやっちまったなぁ。プロトンは去年の12月8日にも失敗してるし。ここ数年、ロシアのロケットはどーも失敗が多いですなー。有人打ち上げで失敗してないのが救いだけど、有人に使ってるロケットで無人衛星を打ち上げて失敗ってのもあったな。てことは今や国際宇宙ステーション行きの有人唯一の手段でやらかすのも時間の問題ってことなんだろうか。

一応、ソユーズ宇宙船には緊急時の脱出装置があって、実際に良好に稼働して乗組員を救った実績もあるけどさ、なんてーかやっぱしちょいと怖いものがあるというか。まさにロシアンルーレットというか。

あと、プロトンはかっこよくておいらは好きだけど、燃料・酸化剤とも猛毒物質なんですわ。今回の打ち上げ失敗は高度が低かったんで、たんまり残った状態で落ちたかと。降下中に燃えてはいたけど、燃え残りがけっこうな土壌汚染をしてしまってるんじゃないかって気がする。

今回の失敗原因は、映像を見た感じ姿勢制御系のトラブルのような。あるいは6基あるエンジンの1つが止まってしまったか。途中で尾部から煙が出てるね。仮にそれが不具合のサインだとして、エンジンか、それとも TVC か。原因究明はそこらへんを中心に進んでるんじゃないかと。

んでその打ち上げ直後の挙動がさ、似てるなーと思って。韓国の羅老ロケットに。羅老の1段目はロシア製だからな。「あのくらいのフラつきはロシアのロケットとしては普通」っつうニコニコ動画コメントを読んだことがあるけど、どうなんだろ。羅老は毎回、あのフラつきの振幅がかなり危ないところまで行って、ようやく収束させてたように見えてたんだわ。んで今回のプロトン、その閾値を超えてしまった感じがするんだが。ここらへんの制御、ロシアのロケットの弱点なんだろか。

しかしプロトンはかっこいい。特にケツw

早いとこ原因究明・再発防止をして、再びその勇姿を見せていただきたいですよ。

一方、韓国では。

2020年、韓国のロケットで月に行く(中央日報)

わずか6年後の2019年までに初の純国産ロケット "KSLV-2" を開発して、その次の年に月に探査機を打ち上げるんだそうな。

ロケットの方は、1段目エンジンの推力は1基あたり75トンで控えめに設定してはいる。でも燃料はケロシンを選択。1段目燃料として最適のはずだけど、燃焼室内の噴射器の試験でべらぼうに多くのデータとその解析が必要と聞くが。それがゆえ実機運用経験があるのは米ロのみで、日欧中印ではいまだ実用化に至ってないと。

あのくらいの技術レベルなら普通に考えて、地球の低軌道に安定して打ち上げられるまで10年かかるんじゃないかと。

そして韓国初の月探査機は、現時点では着陸機ということになってる。今まで月面軟着陸に成功した国はアメリカとロシア(ソビエト)のみ。

韓国の計画、無謀な気がするんだが……。実際、NASA の中の人に「無謀だからやめたほうがいい。組織がすり潰されてしまう」と真顔で説得されたけど強行。行程の半分の時点で、件の NASA の中の人が詫びを入れたっつう伝説の宇宙計画があったにはあったけどさ。

はやぶさ だけども。

まー組織がすり潰されなくてよかったけど、この人の心配も、出発前の時点ではごもっともだった。はやぶさ が小惑星イトカワ近傍に滞在してる間は、地上チームは工学側・科学側とも労基法ガン無視の超絶オーバーワーク状態だったらしい。たぶんミネルバ放出とプロジェクタイル発射が土壇場でうまくいかなかったのは、その関係だったかと。

つか はやぶさ がイトカワにいる間全部が土壇場だったっけ。でもそれが行程の半分。イトカワ → 地球の復路編ではその緊張がずーっと続いた。マジでヤバかったときもあった。件の人の詫びが入った後こそが、組織としての正念場だったと。ただ、その前に火星探査機 のぞみ の失敗があったんで、宇宙科学研究所としては何が何でも はやぶさ を成功させる必要があった。あのときはまさに「進むも地獄、退くも地獄」というダブル正念場でしたな。成功してよかった……。

はやぶさ にしても、それまでの経験と実績がそれなりにあったから無茶が効いたわけで。そこらへんがほぼゼロの組織で、あと6年で衛星を自力で初めて打ち上げて、その次の年には月に着陸して探査ですか。いやいやいやそれはどうかと思うぞ。

下の表は、自力で衛星打ち上げに成功してから月に到達するまでの、各国のタイムラグ実績。月への初到達の定義は、周回機の場合は計画墜落をした年ではなく、周回軌道への到達年。

| 衛星初打ち上げ年 | 月に初到達した年 | タイムラグ | 機体 | |

| ソビエト | 1957 | 1959 | 2年 | ルナ2号 |

| アメリカ | 1958 | 1962 | 4年 | レインジャー4号 |

| 日本 | 1970 | 1990 | 20年 | はごろも |

| フランス/ESA | 1965 | 2004 | 39年 | スマート1 |

| 中国 | 1970 | 2007 | 37年 | 嫦娥1号 |

| インド | 1980 | 2008 | 28年 | チャンドラヤーン1号 |

ソビエトとアメリカは宇宙競争で張り合ってたんで比較的短い期間だけど、それ以外は早くて20年、遅くて40年近くかかってたりする。月に行く必要性の低さの結果だったりもするからな。米ソ宇宙競争の末、宇宙開発は月では実利を出せなことがはっきりしたんだわ。科学目的でも、米ソ両国がかなりやっちゃった後だし。さらに21世紀に入って、日本の かぐや やアメリカの LRO と LCROSS あたりが精密に探査しちゃったしな。

見方を変えると、「国と国民の見栄のため」と割り切った目標にすれば、数年でできるってことでもある。んーでも韓国の自力での衛星初打ち上げ予定は2019年なんだよな。その位置から、カネに糸目をつけずに競争してた米ソでさえ月到達は2〜4年かかったんだが。

日本は後発組の中では最速だけど、その目的は月に行くことじゃなく、月の引力を利用してのスイングバイ技術の習得だった。てことで、スイングバイ実験ができる最も都合のいい天体っつう理由で月を選んだだけだったりする。その6年前に探査機がハレー彗星をフライバイ探査してるしさ。

上の表の はごろも というのは、ビーコンを出すしか機能がない超小型の宇宙機だったりする。本体の ひてん に取り付けられてて、第1回月スイングバイのさなかに切り離されて月周回軌道に入った、いわばオマケだったと。ひてん 自体も、はごろも を分離してから2年かけてさんざん月スイングバイ実験をした後、推進剤が余ったからついでに月周回軌道に入った。それでもまだ推進剤が余ったんで、計画のフィナーレとして月面に制御衝突してたりする。

ハレー彗星探査のほうが先だったのはヨーロッパも同じ。てことでヨーロッパも月への初到達について執着があまりなかった。スマート1の目的はイオンエンジンの試験とその航法技術の習得。その一応の目的地を月に設定したというだけ。宇宙航法の工学実証試験で月を利用という発想、日本と似てますな。

中国とインドの月探査の場合、宇宙大国入りの野望&国威発揚の手段として、それぞれ計画が立ち上がった。韓国の事情に一番近い組かな。中印とも月に行く必要性の問題で長らく構想段階止まりだったのが、日本の SELENE っつう超ごっつい月探査計画(後の かぐや)を知って、それに先んじようと必死に開発をした、て感じ。ちなみに かぐや の月周回軌道到達は2007年10月。嫦娥1号は同年11月。チャンドラヤーン1号は翌年の11月。中印とも、先んじることはできませなんだなぁ。

かぐや に先んじてもあまり意味なかったけどさ。そのはるか前の1990年に ひてん/はごろも があったもんで(飛天と羽衣のルーツはインド・中国なんで、いささか申し訳ないようなw)。さらに1992年打ち上げの GEOTAIL と1997年打ち上げの火星探査機 のぞみ は、月スイングバイをしまくった。20世紀末の時点で日本にとってもはや月は到達目標じゃなく、ほかのことをするための道具になってた。ご愁傷様です。

月に到達した国は世界でも6カ国かしかないわけで、韓国にとっては7番目の椅子を獲得できるチャンスってことで意味があるってことかな。このまえ自国からの衛星打ち上げ成功でついに悲願を達成したものの、北の隣国に直前で出し抜かれて、「自国から衛星を打ち上げた国」のトップ10入りを逃したからな。

この前の成功はほぼロシアの技術に依存してたんで、「自力で衛星を打ち上げた国」にはトップ10どころかランキング圏外だったりするからな。んでこのランキング入りの予定が、今のところ2019年に設定されてると。「自国から……」と「自力で……」は10位までは一致してるんで、どうあがいても11位以下なわけで、やっぱそうなると月到達ランキング狙いってことになるか。

あ、あれ? 「自国から衛星を打ち上げた国」の「自国」の定義ってさ、「自国名義の海外施設」でもいいんだろうか。いいんだよな。6位のイギリスの打ち上げ基地はオーストラリアのウーメラだったし。てことはさ、イタリアが1964年に、ケニアの沖合に自前で作った洋上打ち上げ施設「サン・マルコ・プラットフォーム」から衛星を打ち上げてるんですよ。NASA と共同で、アメリカのスカウトロケットで(衛星はイタリアのもの)。

イタリアは「自力で衛星を打ち上げた国」ランキングからは外れるけど、「自国(の施設)から衛星を打ち上げた」ランキングには入ってもいいような。フランスより1年早いわけで、フランス以下は1ランクずつ下がる。日本は5位。北朝鮮は11位。んー、韓国が北朝鮮と競ってたはずのトップ10入り競争、韓国は成功しても10位圏外だったってことになるな。それでも読売新聞は独自の定義を持ち出して、韓国をトップ10に無理やり入れてたが(過去ログ)ww

「自国から衛星を打ち上げた国」ランキング自体がもう無意味な気がしてきた。「自力で衛星を打ち上げた国」のほうが、技術の意味があるからはるかに重要だし。衛星初打ち上げの国別ランキングからは、現にイタリアを外してるんだから韓国も外すってことでどうでしょ。韓国を入れるならイタリアも入るんで、韓国は12位と。

んー「自国の領土外の自前施設」を除外するなら、イギリスとイタリアが抜けて韓国がようやく10位に入れる感じだけど、さてイギリスをそう簡単に外していいものかと。オーストラリアは独立国とはいえイギリス連邦の1つだからな。国旗にイギリスの国旗がついてるし。イギリスが残るなら韓国は11位。もうめんどくさい。「自国から」ランキングを無視して、「自力で」ランキングだけにしたい気持ちで胸がいっぱい。

ほかのランキングはというと、まず静止軌道到達か。月までの10分の1以下の距離で、実用性ありまくりの軌道。ああでも韓国の基地は極軌道打ち上げ専用だわ。静止軌道は絶対に無理とは言えんけど、かなり無理っぽい気がする。

そして人工惑星=「地球の引力を振り切った」ランキングですな。中国はおととし、嫦娥2号で成功したばかりですな。この機体、いったん月周回軌道に入り、そこから地球圏を脱して小惑星をフライバイ観測という、前例のない面白いことをやってくれた。

以下が人工惑星成功の国・地域別ランキング。

| 初成功年月 | 機体 | |

| ソビエト | 1959年1月 | ルナ1号 |

| アメリカ | 1959年3月 | パイオニア4号 |

| 日本 | 1985年1月 | さきがけ |

| ヨーロッパ | 1985年7月 | ジオット |

| 中国 | 2011年6月 | 嫦娥2号 |

これ実は月到達より簡単なんで、手っ取り早く何らかの宇宙開発トップ10入りしたくてたまんない国にとっては狙い目かも。

1位のルナ1号は、名前からして月に届けるはずだった。けど的を外して月の脇を素通り。そのまま地球の引力を振り切って人工惑星になってしまったケースでして。ルナ1号の開発・運用チームは、たぶん最初から「うまくいけば史上初の月到達、失敗しても史上初の人工惑星」を狙ってたかと。結果的にソビエトは、ルナ1号とその後のルナ2号とで両タイトルともゲットできたw

韓国もその線でどうですか。月も含めて特定の星を狙って打つのは精度的に難度が高いんで、力技だけで行ける人工惑星ランキングってお手頃じゃないですかね。極軌道専用の基地から無理やり静止衛星を飛ばすよりも小ぶりなロケットで行けるし。

まぁ特定の目的地がなくてもいいんで、難度のみならず注目度も低いランキングではあるけど。軍事的優位性に関係ないし、「人工惑星」という言葉自体もマイナーだけど。

日韓通貨スワップの30億ドルぶん、消えましたなぁ。

巷で言われてるには、日本にはこれといって影響ないけど、韓国ウォンの信用が、円の後ろ盾を失って厳しいことになるとか。

けど韓国が持つスワップ枠はあと100億ドルぶん残ってるそうな。IMF 経由で受けてるやつで、このうち2割以上使うときは IMF の承認が必要だとか。アジア通貨危機の折、チェンマイ・イニシアチブで決定されたものらしい(ちなみにおいらはチェンマイ・イニシアチブが何なのか分かってないw)。ここらへん冷やかし筋からの情報だけど、いやこれは別に問題ないんでねーの? IMF から承認を受ければいいだけだし。んー、その代わり IMF がいろいろ介入してくるのがまずいってことかな。てことは自由に使えるのは20億ドルぶんってことか。

そしてこの IMF 枠の100億ドルぶんも、来年か再来年には失効するとか。ふーん。

見栄で日韓通貨スワップをなくしてしまった韓国だけど、中韓スワップは維持・拡大らしい。しかし人民元とスワップできてもなーって気もする。ないよりましとはいえ。ああでも韓国の最大の貿易相手国は中国だから、これはこれでいいのか。

で、ほんとに日本に影響ないんだろうか。

貿易その他での日本 → 韓国の向きで流れるカネの動きは、もともと大したことないらしい。しかもこの1年で日本人の韓国旅行もガタ減りしたみたいだし。かつての「韓流ブーム」も、実際は日本での稼ぎより韓国からの持ち出しのほうが多くて大赤字だったみたいだし。あれほとんどやめたっぽいから、出血が減ったという意味では、カネの流れは韓国にとって健全な方向に向いたかもね。

その一方で、韓国は日本から大量の部品・素材・工作機械を輸入してるそうな。てことで、韓国 → 日本の向きでのカネの流れは相変わらず太いわけで。韓国製品が世界で売れれば売れるほど、この流れが太くなる。

韓国に輸出してる日本企業は、たぶんウォン建て決済ってケースはあんましないと思う。米ドルか日本円じゃないかな。てことで韓国の銀行はドルと円の外貨準備が必要なわけで。それを保証するのが政府間の通貨スワップなわけで。これがなくなったり、使えるぶんが少なかったりすると、韓国からの支払いが難しくなるわけで。あーでも中央銀行の外貨が足りなくなっても、民間の銀行なり企業の金庫や銀行口座に潤沢にあれば問題ないか。

って韓国の銀行って経営が軒並みやばいんじゃなかったっけ? この数年でどんどこ潰れてなくなってたような。生きてる銀行でも外貨保有とかどうなんだろ。むしろ外貨のほうが信用できるからって貯めこんでたりしてww ってそれじゃクライアントが銀行のお店にウォンを持ち込んでも、外貨に両替したくないわな。

となると韓国企業から日本企業への支払いは、前金キャッシュの形が増えるってことですかなぁ。企業経営の常として、不渡りを1回出した企業って、仕入先がみんな前金&現金を要求するようになるんだよね。2回目を出すと売掛金を取りっぱぐれるもんだから。けど商売って、仕入れたものを売って代金をいただいて、その売上から仕入先に支払うっつう流れなんで、仕入先への支払いは売掛で後払いにしないとキツいですわな。不渡りを出して信用を失うと、それができなくなるからますます苦しくなって、不渡り2回目が出やすくなってしまうと。うむー、韓国って今、国ごと不渡りを出したのに近い形ってことか。

っつーか国が不渡りを出すのをデフォルトというんだったな。企業と違って何回出しても倒産にはなんないらしいけど、1回出せばそのぶん、その国全体の経済が信用を失うと。

日韓スワップがなくなったってだけだと、デフォルトよりははるかに軽そう。ただそれっぽい感じにはなるってことか。韓国企業と取引してる日本企業にとっては、支払いはやっぱし米ドルか日本円だよなぁ。日和ってもユーロか、もっと日和っても英ポンドかスイスフランか。そこでウォンや人民元で支払われてもって感じだよなぁ。

そういや韓国ってアジア通貨危機でデフォルトしましたな。あのとき取引してた日本企業ってどんな状況になったんだろ。社内の経理とかで当時を覚えてる人がいたりすると、うまく対処できるかもね。

また7月4日か。火星探査機 のぞみ 打ち上げからもう15年ですよ。はやぶさ の打ち上げ記念日(5月9日)や帰還記念日(6月13日)はもう忘れがちなのに、なぜか7月4日はここ数年、妙に律儀に思い出してたり。

今年の のぞみ ネタは、公式様から受け売りとか。ずっと前に何かで読んでからしばらく忘れてた話で、たまたま見かけて「ああーそうだったっけ」てなやつ。

JAXA 系列では衛星の愛称の命名は一般公募から決めることが多くなった。けど のぞみ のときはまだ公募形式じゃなく、宇宙科学研究所内で決めてた。プロジェクトマネージャー(PM)自らが発案して決定するときもあれば、研究所内での応募から PM が選んだりとか、そんな感じらしい。あとは、政治家とかの偉い人が提案したのを採用にしたり。んで火星探査機 "PLANET-A" の場合、『恐るべき旅路 - 火星探査機『のぞみ』のたどった12年』(松浦晋也 著)によると、政治家先生が提案したものにしたらしい。

「のぞみ」っつうと新幹線をイメージする人が多そうだよね。んでそこらを懸念する意見が出たところ……の返しがなかなかよくてさ。

「JR に断りを入れる必要はないですかね」

「こっちの方が100倍も速いんだからいいだろ」

だよなぁww 1998年時点では500系はもう走ってたから、新幹線 のぞみ は時速 300km で走ってた。秒速だと83.3m なんで、その100倍だと 8.33km/s だな。地球の引力を脱出する第2宇宙速度は 11.2km。ほんとだ100倍以上じゃないですか。火星に届く速度となると、もっと速いはず。秒速 12km くらいじゃね?

はやぶさ が打ち上げからいったん入った軌道は、離心率が地球の公転軌道よりちょっと大きいだけの、周期1年の太陽周回軌道。これで地球に付かず離れずの位置を丸1年保ち、1年後に再び地球と会合、そこでスイングバイっつう段取りだった。打ち上げでは地球の引力を脱出しただけというか。んでその軌道に入るのには、 11.5km/s の速度が必要だった。

同じく はやぶさ の帰還コースの例。地球大気に再突入したとき、秒速 12.2km だったですな。はやぶさ のこの時の公転軌道は、小惑星イトカワのそれとほぼ同じ。近日点が地球近傍、遠日点は火星より少し遠い、小惑星帯の内側の縁あたり。てことは、やっぱし地球から火星に行くには 12km/s くらいだよな。んでこの速度、のぞみは 月スイングバイ2回に地球パワースイングバイ1回で到達する予定で、ほぼ達成できた。

ただしパワースイングバイのときに不具合が発生して速度がわずかに下回り、その状況把握に時間がかかったせいで(すぐに知る手段はなかった)フォローが遅れ、フォローしたら火星到達時に必要な推進剤が不足してしまった。しかし5年かければその不足を補えることが判明。その計画に移行したはいいものの、その間に機体に別件で電力系・通信系のトラブルが複数発生、のぞみ はついに火星周回軌道に辿りつけなかった、と。

結果論では、

となるけど、ほんと全部結果論なわけで。そのうちいくつかは、後継の探査機でしっかりと強化された。けど のぞみ で最初にトラブった推進剤の配管系、はやぶさ でも 金星探査機 あかつき でもここでトラブってしまってな。それぞれ症状は別々だけどさ。ここ早いとこ克服できんもんかなー。

とゆーウダウダを、のぞみ ファンとして脳内でもう何百回堂々巡りしたろうかww

んでもしょうがないところもあるよ。のぞみ は当時、史上最速の日本製品だったってことで(現在のランキングは1位 あかつき [2010年の金星最接近時。太陽中心座標での比較]、2位 IKAROS [同]。3位 はやぶさ [地球大気圏再突入時]、4位 のぞみ)。地球パワースイングバイ直後の速度は、あのトラブルがあったにしても、たぶん 12km/s は行ってたと思う。同じ名前の500系新幹線 のぞみ(当時最速の新幹線)の100倍どころか144倍だもんな。そりゃ無理がたたったりもするでしょ。

やばいこれやばい。おいらの iTunes で再生回数の順位がグリグリ上がってるw このカバー版、DDR の曲目にありそげなイメージですな。つか DDR とかの曲に採用されて、一気にメジャーになってくれたりすると嬉しい。

オリジナルのミク版はもう創世記伝説の一部を成してる感じだな。ボカロファンの多くが知ってる、初期の超有名曲ってことで。

ミクうたかぁ。当時、今と比べると数限られたボカロクリエイターの皆様が、その才能を集中的に爆裂させまくった光り輝くステージ。そしてあのとき限りできっともう二度と訪れない宇宙の始まりの時期の、これからいろいろ生まれるまだ見ぬ世界を祝うお祭り騒ぎ(遠い目)

磁気セイル(マグネティックセイル、マグセイル)とゆー宇宙航法技術を初めて知ったですよ。原理は、太陽風の電荷と磁場を合わせて、フレミングの左手の法則で力を得て加速する、ということらしい(詳しくはよく分からん)。ふむふむ超電導磁石で磁場を作る場合は、ソーラーセイルより高効率になるんですか。へぇー。

んで SF の話かと思ったら、どうも現実世界で実現すべくいろいろ動き出してるらしい。そしてそれはマイクロ波型イオンエンジン、ソーラーセイルに続き、またしても日本で進んでるらしいw どうなってんだこれww

来月に初号機打ち上げのイプシロンロケットの予定を見てたら、2017年度以降にマグセイル実証衛星を飛ばすらしい。あ、検討中なのか。てことは実現するかどうかは未定ですな。

おいらのガラケーはおととしの8月に買った。2011年か。その前に買ったのは2007年の夏だったから、4年も使ったわけで。んでその2011年に買ったやつを今も使っててさ、その時点で型遅れだったけど、4年ぶりってことで、新機能で「ようやく実現しやがった」てのがあったんだわ。

簡易ライト。これ。

これ前々から、「カメラ用のライトをなんで単独で簡単に点けられるようにしないんだべー」と思ってたんだわ。てことで、この機能を見つけて「ほらなー」と。

けどさ、ほとんど使わんのですよ。なんでってあんまし便利じゃないから。

短い段取りでライトが点くのはいいけど、なんでまた画面までが煌々と輝いてるんでしょうかね。ライトを使いたい場所は大抵は暗い環境なわけで、ライトを向けた部分をよく見たいのに、画面の明るさが邪魔してよく見えんという間抜けぶり。

しかも1分くらいで自動消灯しやがるし。夜にクルマの応急処置をするときとか、ケータイを近くに置きっぱなしでその部分を照らしたまんまで作業したい、なんてときにとっても不便で。自動消灯で電力消費を削るんだったらさ、画面の明かりを消して、そのぶん長く照らせばいいのに。

この機能、きっと仕様設定の責任者は自分で使い心地をチェックしなかったんだろうなぁ。要望が来たのをただそのまま実装しただけって感じ。

こういう粗い仕事って、ソフトウェアじゃけっこう横行してる気がする。世界に轟く日本製品の高品質ぶりってのは、実はハードウェアだけのような。

ここしばらく、世界市場では日本の家電の威光に陰りが出てる感じらしいですな。んでその理由は、中国・韓国の安かろうまずかろうのパクリ製品に食われてるからだ、という論調をよく目にする。それはそれで正しい気がするけど、問題はほんとにそれだけなんですかね。

特にスマホ以前のガラケーは高性能なのに世界市場には受け入れられなかったわけで、そのときの理由は「多機能すぎて日本市場以外の客は使いこなせなかった」とかいう言い訳がまことしやかに流れてた。

そのときから思ってたけど、まずお客をばかにするのは絶対にやめろと。あとさ、多機能なのは本当だけど、使いにくいのも本当だと思ったもんだ。ある機能を呼び出すのに手順が多すぎてさ。テンキーの順番を覚えればいいけど、いちいち覚えてらんないしさ。そのうえ上に書いた簡易ライトみたいに、多機能の一つ一つが痒いところにまったく手が届いてなかったり。いやあの、世界市場で日本製のガラケーが世界で受け入れられなかったのも、家電で負けが込んできたのも、問題の核心はここなんじゃないですかね。

ぶっちゃけ使いにくい。「便利でしょう便利でしょう」という割に、いざ使ってみると不便。そして手順の多さのイライラを倍増させるのが反応の遅さ。多い手順のひとつひとつでモタモタされて付き合わされる。早まって押したボタンを聞いてくれたのか無視されたのかも、鈍い反応表示を待たなきゃわからない。そのせいで、待たされた挙げ句に戻ってやり直しとかもう……。

開発でも改善でも発明でも上達でも、言い訳したりで本質を見ないよう、本質が見えないようごまかしてるうちは問題はまったく解決しないってことくらい、誰でも分かることだと思うが。そこをごまかして、使いにくい多機能製品を高額で市場に押し付けてきたことが問題だったんじゃないかと。日本市場では宣伝でどうにか販促が成功してきたけど、海外ではそんなごまかしが効かなかったってことなんじゃないかと。

電化製品の使いにくさってさ、ディレクトリ階層という仕組みが普及したところから始まってる気がする。コンピュータのファイルの置き方がまさにそれなわけで、家電がデジタル化したらコンピュータの様式がそのまま移植されたというか。これ、何がどこにあるかを全体像として把握するには便利だけど、ある場所から他の場所に移るときがめんどい。

それが充分に整理されてなかったり紛らわしいのがいろいろあったりすると、「あれはあそこにありそう」と見当をつけてそこに何ステップもかけてたどり着いても存在しなくて、次の候補にまた行って、なければ次……と、使う方としてはめんどいわけですよ。そしてディレクトリを採用してるメーカーのスタンスは「あなたがよく使う機能の場所と行き方を覚えていただくしかありませんね」なんて高飛車な感じ。こちとらそのメーカーなり機械なりに向かって「てめぇ何様だよお前が探してこいよバータレ」と言い捨てたくなるわけで。

ディレクトリ階層に代わる便利な方法っておいらは分からんから、単なる愚痴で終わってしまうんだけどさ、何かいい方法があればなぁ。

そういや10年ちょい前にデジカメ専用機を買ったんですわ。ケータイカメラなんかより画像がキレイなのはさすが専用機だったけど(今使ってるケータイのカメラより画素数が少ないのに高画質。レンズも CCD もいいやつを使ってるらしい)、なんだかいろいろめんどくなって、慣れる前にもうあんまし使わなくなってしまったんだわ。それが、何をするにも画面を見ながらディレクトリを上がったり下がったりの形で。しかも反応が緩慢だしさ。カメラを使うのは「今だ!」「ここだ!」って瞬間が多いわけで、それにまったく対応できんわけで。

しかも電源を落とすと設定が初期化とか。

そして起動に数秒かかって、そこからディレクトリに潜り込んで1つ1つ設定とか。

そこらのソフトウェア設計のバカさ加減はケータイカメラも同じだよな。露出計にしか電池を使わないような、40年前のフィルム式一眼レフのほうがよっぽど機動性があったり。最新のデジカメはそこらへんさすがに改良されてるんだろうか。

昔のフィルム式一眼レフもまたいろいろと設定するパラメータがあるんだけど、機械式なもんだからカメラの各部にその設定装置がバラついて配置されてるんだよね。しかもツマミや調整リングはパラメータ1つずつで形が違う。これもまた学習と慣れが必要なんだけど、慣れるとモタつかずに、ファインダーを覗きながらでも次々と設定できる。あと露出計はスイッチを入れると一瞬で立ち上がる。このスイッチはフィルム巻き上げレバーと連動で便利だったりする。そして露出計以外は電源不要なんで、主電源 ON/OFF という概念がない。てことで、使いたいときにいちいち設定が初期化されて設定し直しっつう無駄がない。

そこへいくと、デジカメのディレクトリ方式はモロに不便でなー。

オートフォーカスとか自動露光調整とかあるのは便利だけど、そこらの機能はフィルム式の時代からあった。てことで操作性の足を引っ張ってたのはやっぱし、コンピュータの世界からそのまんま持ち込まれただけのディレクトリ階層ベースの設定様式だったりする。

いやほんと最近のは画期的な操作方法が導入されてることを祈りますですよ。もうデジカメに興味なくなったけど。

「免許もない素人が何を言うか」ってアレになってしまうけど、アシアナ航空の事故、直前の操縦の面で不可解なことがあるような。

「そのまま行った場合の着陸点が滑走路より手前すぎることに気づき、機首を上げたら手前の護岸に尻餅をついた」ということらしいが。着陸点のズレが発生した理由はおいら分からんのでさておき、気づいた後になぜ機首上げなんだろ。本来は逆だろ。

そのときすべき操作は機首下げのはずだが。そうすると着陸地点が先に延びるんだが。そしたら滑走路上で接地できたかもしんなかったんだが。尻餅もつかずにすんだかもしんなかったんだが。少なくとも、被害はもっと小さくなってたはず。

なぜ機首上げなんかして、着陸点をさらに手前に持ってこようとしたんだろ。

着陸やり直しならタッチ&ゴーなんで、やっぱし仰角をいったん水平あたりに戻して加速だよな。

「着陸前にエンジンが不具合で停止した」っつう情報もあるね。確定かどうかわからんけど。もしそうだとして、着陸直前のトラブル発生なら「生きてるはずのもう一方のエンジンの状態を確認して、片肺飛行モードに移る」っつう余裕はなさそう。てことは「両舷のエンジンともスロットルを下げて、ほぼ滑空状態で一発勝負の着陸を強行」となるかと。

滑空状態。

接地点を先に延ばすには、なおさら機首下げしかなくなる。

んー、謎。ていうかこの逆操作の謎を挙げる報道を、今のところまだ見かけないのも謎。航空免許を持ってなくても、例えばハングやパラで飛んでる人はよく分かるはずだろ。あるいは自分が飛んだことない人でも、航空機好きの一部や RC の飛行機を飛ばしたことがあるなんて程度の人でも(つまりおいらのレベル)、この操作に疑問を持つはずだが。

事故時の映像を見つけてきた。

接地までずっと機首上げ状態だね。少しでも機首下げの動作があるかなと思ったけど。つか報道のとおり、接地直前に仰角が増えてるように見える。ほんとなんでその操作なんだ?

リニア新幹線、相変わらず沿線自治体のワガママが炸裂しとりますなー(リニア新幹線、車窓の光景は“最悪”? 富士山など夢の夢 : 産経新聞様)。沿線自治体の自分勝手をいろいろ押し付けられたくないからこそ、JR 東海は全額自己負担で建設中だってのに。分かってやれよ。

甲府市市長の「甲府盆地にかまぼこ型の土管をつくられては困る」とか何なんだよ。別に何も困らんだろ。つかなんでそんな高飛車なんだよ。うちの地元はリニアの計画なんてなんもないよ。最近新幹線が通って嬉しいよ。甲府はそのはるか先を行くリニアがせっかく通るのに、通してくれる JR になんで文句つける気になれるのかマジでわからん。

80年代後半のリニア構想だと、東京−名古屋ノンストップの計画だったでしょ。それを、JR 東海が山梨県や甲府市の要望を受け入れて、駅を作ることになったんでしょ。スピード命の乗り物で所要時間が遅れるってのは致命的でしょ。その道理をわざわざ曲げてもらったのを忘れてはごさいませんことですかと。

JR 東海の社長、気持ちよく正論をぶちかましとりますなぁ。山梨、長野、岐阜3県の駅が超単純ってことで各知事が不満を述べてるのに対して、「これで十分だ。地元が必要だと思うものは、地元が用意すればいいことだ」。まったくそのとおり。

JR 八戸駅は11年前の新幹線化に合わせて、新築して橋上駅になったんですわ。その橋の幅は、JR 東日本が出した設計では地元の期待より狭かった。地元民の意見は「八戸にとっては1世紀に一度あるかないかの大イベント。せっかくだからもっと立派な駅に」が強かった。てことで地元負担を足して幅を倍にして、広くて快適な橋上駅に仕上げた。

正直、需要を考えると当初案で間に合ったと思うがw そして JR 東日本にうまくノせられた面もあると思うがww それでも駅舎の半分は自分らが作ったと思うと、愛着が湧くもんですよ。

山梨、長野、岐阜3県の知事に於かれましては、リニア建設費用を全額自己負担してる JR 東海が聞く筋じゃないエゴを、既に受け入れてもらってるっつう立場をきちんと思い出しなさいなと。

「口を出すならカネも出せ」って言うじゃないですか。ワガママを通したうえに JR 持ちで作ってもらう駅舎にまで文句があるなら、自費を足してもっと立派にすればいいだけじゃないですかね。おごってもらうってのに「食べたいのはこの料理じゃない」だの「料理がしょぼい」だの言う輩は確実に嫌われますよ。

トンネル以外の路線をコンクリート製のフードで覆う話にしても、JR 東海が工費を余分にかけてまでこうする理由は、間違いなく騒音公害対策なわけで。沿線に住む人たちを気遣った結果なわけで。沿線自治体の首長は「こんなはずじゃなかった」なんて勝手な都合で相手を叩く前に、感謝の意を表すのが筋では?

件の3知事、例えば今から JR にワガママ言って開放式に変えさせたら変えさせたで、あとで「思ったより騒音がひどい。こんなはずじゃなかった。JR が全額負担で開放式のままなんとかしろ」とか無茶な文句をつけそうなわけで。

JR 東海がリニア建設を全額自前でやると発表したとき、その目的も同時に発表されてた。会社はそれに則った行動と発言をしてるだけ。けど沿線の県知事はそこをまだ理解できてないようですな。むしろ、JR が要望を聞き入れて3県に駅を置くことに日和ってしまった時点で、当の3知事は「これで既得権を獲得した。これを足がかりに次々と要求を飲ませてやる」なんつう勘違いが発生してしまったのかもな。

良かれと思って、相手が要求する謝罪と賠償に一度応じてしまったらますます声高に謝罪と賠償を要求されるようになった、タチの悪いあの例。あれと似てて、傍から見ていささかみっともないんだが。

全部トンネルにするというの、運用側の都合の意味でも合理的に思えるよ。路線はほとんど山の下を通るトンネルだから、そもそも車窓からの景色をゆっくり楽しめないわけで。乗客にとっては開放型だろうがフード型だろうが、あまり変わりなさそうですな。あとドーム球場のメリットと同じく、全天候型だし(「日本のリニアは浮上高度 10cm だから、積雪があっても大丈夫」が売りではあるけど)。さらに、もし富士山が噴火しても、火山灰関連のリスクが大幅に減るだろ。

時速 500km 超の鉄道としても、超電導リニアモーターカーとしても、営業走行はなにぶん世界初なわけで。てことは走行環境をすべてインドアにすると、不測の事態の要素が減って、安全確保の観点でも意味があるかと。

バードストライクもほぼなくなるだろうから、日本野鳥の会も支持してくれるだろw

本来は外野でしかないくせして偉そうにガタガタ言ってる偉い人たちに、人類の本質を鑑みた貴重な知恵を授けよう。以下の一文をしっかりと読み給え。

リニアの線路の覆いも無人駅も、しばらくすりゃ慣れて気にならなくなるよ。

早すぎた B 級グルメメニューにひとつ気がつきまして。

その前に宣伝。

B 級グルメっつう概念とそれを広げた B-1グランプリの発祥は、我が地元・八戸なのであーる。

宣伝終わりw

いやさ、盛岡のわんこそばって、仕様は B-1 グランプリ向けではないけど内容は完全に B 級グルメだよなーと思って。味ウンヌンより(おいしくないのでは決してなく。むしろおいしい)遊びと楽しさメインの、比較的安価な庶民料理ってところが。1食で1000円以上2000円以下ってあたりかと思うけど、食べ放題だしめちゃめちゃ盛り上がるしで、量と企画で考えると安い。あと特定地域の名物料理ってのも B 級グルメっぽい。

あの料理は B 級グルメだの B-1 だのができるはるか前から、単独であんな面白いことやってきてたんだよなー。

世の中、至るところで人件費削減で自動化が進んでおりますが、わんこそばほど自動化されると味気ないものはないよなーとかも思ったり。どうかいつまでも手動のままで客を楽しませてくださいませ。

おいらの記録は73杯だけど、チャンピオン級の人たちはその倍を軽く超えるらしいww

ロシアのロケット打ち上げ失敗 原因は部品が「逆さま」という産経新聞記事。

そうだったのすか。「重要な角速度センサー(DUS)が逆さまに取り付けられていた」そうで。ふむふむ。てことは、あのときは上昇中に機体の揺れを自動で収めるつもりが、このせいでもっとひどくなってしまったんだろうなぁ。

事故映像を見ると、途中で機体がロール運動も始めてるね。しかも、おいらには回転速度が上がり続けてるように見える。あれは何なんだろ。ロール制御のシステムにも不具合あったのか、それとも、例えば姿勢の安定性を高めるためにわざとスピン状態に持ち込む正常な反応だったのか。んー、液体燃料の大型ロケットであんなに派手にロールって設定は考えにくいような。

電子部品を逆さまに取り付けてしまったっての、宇宙機じゃときどきあったりする。アメリカだと太陽風サンプルリターン機のジェネシスの再突入カプセルでこれがあって、パラシュートが開かずに時速 300km で地面に激突した。その衝撃で内部のサンプルコンテナの気密が破れたらしく、サンプルが地球の物質で汚染された可能性が報道されたりもした。けど一応、研究論文をいくつか出せる程度の清浄度は保ってたらしい。

Wikipedia「ジェネシス」を見るに、本来はカプセルの降下中、開いたパラシュートをヘリコプターで引っかけて回収することになってたっぽいな。地球帰還はするけど着陸はしないっつう、ちょっと珍しい形式だったんだな。パラシュート付きの着陸衝撃耐性さえ犠牲にして、カプセルを軽量化したってことかな。けど肝心のパラシュートが開かず、期せずして地面に衝突してしまったと。

地球にハードランディングで帰還といえば、火星の衛星フォボスのサンプルリターンを計画してた、ロシアのフォボス・グルントがあった。この計画では再突入カプセルには最初からパラシュートがなくて、そのぶん頑丈に作ってあった。そんで意図的に地面にドチーンと衝突させる手はずだったw こんな力技もアリだよなww 打ち上げに失敗してしまったけど orz もう一度挑戦して欲しいなぁ。

日本で電子部品が逆だった例は、おいらが覚えてるのは2例。超高速インターネット衛星 きずな 製造中のチェックで、電解コンデンサの逆接が発見された。これ、ちょっと通電検査しただけじゃまともに動作してしまう困った例だそうで、よく見つけたなーという感じ。んでそのときは普通に動作しても、この状態で長く使ってると設計寿命より早くその部品が壊れてしまうらしい。打ち上げ前に見つかってよかった。

もうひとつの例は、月探査機 かぐや の子衛星 おきな と おうな。きずな で電解コンデンサ逆接が発覚したんで、当時打ち上げ直前だった かぐや も総点検したら見つかったそうで。危ないとこでしたなぁ。このせいで かぐや の打ち上げが1カ月ほど遅れたけど、ほんとそれだけで済んでよかった。

そういやアポロ13号の事故も、機械船の電気/電子部品の逆接で起きたんじゃなかったっけか。

部品の逆接、けっこう多いですな。これってたぶん製造工員のケアレスミスとチェック要員の見逃しなんだと思う。ヒューマンエラーというやつ。てことは自動化で防げるんじゃないかと。

電気/電子回路の場合はどう作るか。回路の設計図は人が書くとして、それをコンピュータ上で書くと、その都度自動でチェックして「ここおかしくないですか」と指摘してくれるっつう仕組みはどうかな。例えばプログラムをコンパイルするときエラーの指摘をされますわな。それと同じノリでできる気がするが。そしてそこから実際に回路を作成して動作チェックするまでの、一連の工程を自動でできたらいいんじゃないかと。

回路の自動作成は、必要な部品と基板を個数多めで全種類揃えて、一緒くたにしてじょうごにザララーと入れると、あとは回路設計図を元に勝手に作ってくれるところまでいければいいですな。一応、プログラムのほうではおいらでさえやれたくらいなんで(「マルコブチコ」方式)、本職の技術者の方々なら実物の回路作成でできちゃうんじゃないかと。

回路単体の自動チェックができるとしたら、機体のシステム全体のチェックと動作シミュレーションもできるかも。そしたら今回のプロトンロケットで起きた事故も防げたんじゃないかと。

ていうか機体のシステム全体の打ち上げ前の自動チェックって、8月に初号機打ち上げ予定のイプシロンロケットで世界初実装するんだったわ。まぁ今おいらが想像してるほどゴージャスなものじゃなく、回路の設計と作成にミスがないことが前提ってことなのかもしんないけど。

ロケットや宇宙機の失敗って高く付くからな。しかも使い捨てだから一発勝負で、失敗した現物が手元にないことが多いから原因特定が難しい。この手のケアレスミスの撲滅や軽減って、ことさらに重要ですなぁ。

アシアナ航空機事故で亡くなられた方々に、お悔やみ申し上げます。怪我をされた方々に、お見舞い申し上げます。

死傷者を出した事故なのに不謹慎な表現になってしまって申し訳ないけど、原因調査は面白い展開になってしまってるね。

渦中のパイロット、凄まじい証言を出したね。着陸直前に強烈な光を浴びて、しばらく目が眩んでいたとか。なんじゃそりゃww 事故調査を進めてる米国家運輸安全委員会の委員長はこれに対して、「これが何の光だったかについて、調査している」と。こんなテキトーっぽい証言も調査して有無を立証しなきゃなんないなんて、いやもう大変ですな。同情いたします。

謎の光についてはどうだろ、パイロットと調査側の両者の顔をとりあえず立ててみました的な憶測で結論ってことになりそうな気がする。

そうねぇ、機首や窓枠が太陽光を反射したとかさ。昼間に眩しいと感じる光なんて太陽光以外になさそう。何者かがパイロットの目を狙ってレーザーポインタを向けるなんてのは、ゴルゴ13でもなきゃ不可能そうだしさ。

太陽光だとして、直射日光なら非常時でもさすがに太陽の位置は掴めるだろうけど、反射光なら不意に起きて予測困難だったとか何とか。そのとき機体の仰角が規定値より大きかったこともあり、その事象が実際に起きた可能性は否定できない。そしてこの事象の事故への影響は不明と結論。と、そんな流れかもな。

こんな感じでウヤムヤ化して落としどころにしまうんじゃないかな。憶測に憶測を重ねて語ってしまってるけど。おいらの場合、外野の気楽さで好きに放言してるってのは我ながらズルい。けどどうしても、謎の光の話は子供の言い訳に思えてしまって。

で、事故直前に「このままでは滑走路に届く前に接地してしまう」ことをパイロットが理解してたのにもかかわらず、パイロットが機体の仰角をさらに増すという不適切な操作をした謎。このことはまだどこからも言及がないような。ここまで何も言わないとなると、おいらの見立てが的外れってことなんだろか。ちょいと不安になってきたわ。

もしこのことが議論に上がったら、アシアナ航空と渦中のパイロットはすかさず「そのとき空間識失調に陥った」と主張する、に10ペリカ。ただ快晴の昼間のフライトだったから、説得力あんましなさそうだけど。

時系列的に前後してしまう、韓国ネタの別ニュースだけど。朴大統領、中国の新華社を通じてなんだか面白いこと言ってたんだね(記事)。おお、7月3日の記事か。日韓スワップ協定失効当日だな。

慰安婦問題に関して「今が日本が許しを得られる最後のチャンス」ですと。

この表現、めちゃめちゃ詐欺っぽいんですが。いったんそれに乗ってしまうと蟻地獄が待ってるだけな匂いがプンプンする。

ていうか日本はかつて詐欺に乗ってしまって、蟻地獄状態が続いてるわけですが(最近は相手の思惑通りには騙されてるわけじゃないが)。その上で詐欺のこの決まり文句ですか。

ていうか先に「1000年後も許さない」と宣言しといて、「今謝れば許す」も何もないと思うが。

今この言葉が出るってことは、向こうは相手から巻き上げる量が見込みより全然足りてないと思ってる&とにかく早いとこ相手からなんぼかでも巻きあげたくて焦ってる、ここらへんが垣間見えますな。金銭だけじゃなく、謝罪の言葉や態度も期待してるっぽいね。前までの日本相手だと、その線で言いがかりをつければそれなりの成果が得られたわけで。

どうもあの国での大統領の評価は、日本をゆすってどれだけ言うこと聞かせられるか、で決まる気がする。盧武鉉氏あたりからかなり常軌を逸してきたよね。その前も金泳三氏とかも、日本に高圧的な態度を取りつつカネを無心してた気がする。

てことで李前大統領も末期はその方面に励んだと。しかし日本人を客に韓流を売り込みながら日本をけなすという、意味わからんことになってたな。K-POP 業者にとってはさぞ迷惑だったことだろう。そして国内人気が最初からイマイチな現大統領は、就任直後から反日大全開で人気取りに躍起。

けど日本の世論は民主党政権時代を経験して、もうその手には乗らなくなったわけで。

詐欺やイカサマは相手にバレたらもうやる意味ないよ。もういろいろバレてるのにウソを通し続ける気分ってどんなもんなんだろ。

ああそうか。大統領にとっての「相手」は、選挙で自分を選んだ自国民だよな。日本人にバレてても、韓国国民にバレてなきゃまだ使える手ってことか。外交としては損失でしかなさそうだけど。

発想と手口が北と似てるなぁ。そしたら成り行きも似てくるんじゃないのかな。

「外敵の設定により自国民に恐怖感を抱かせ、政府に頼らせることで統治を容易にする」

というのは昔からある政治のやりかたですな。現代でも、中国と韓国は日本を敵視して国内の不満をごまかしてますな。北朝鮮は韓国・米国・日本の3国が敵国という豪華設定で、同じことをしとりますな。あの国の場合、冬に食糧や燃料が足りなくなることが国民の政治への不満になるっぽいな。この前の冬はよっぽどひもじかったんだろうなぁ。

1980年代からしばらく続いた、欧米諸国による「日本叩き」。

これも同じだったね。クリントン政権の頃が最後。「そんなことより日本がまたアレですよ」てな感じで、米国内で問題が出かかると何かと日本に無茶振りしてごまかしてた。アメリカの場合はもともとこうしないと国民がまとまらないらしく、日本の前はソビエトがその対象だった。日本の後はイスラム圏を過剰に敵視してる。

国内がまとまるのは結構なことだろうけど、国際的にはそのせいでアメリカを快く思わない層が存在してしまってたり。「快く思わない」までいかなくても、そのせいで超大国アメリカへの尊敬の念を薄れさせてる面もありそうな。あまり上策とはいえませなんだな。

「これオウムの自作自演とあんまし変わらんよなー」と鼻で笑っとったら、意外と由緒正しかったというか、すげー昔これで一発当てたというかの仏教宗派があったですよ。

日蓮による「日本の危機」論。「このまま浄土宗などを放置すれば国内では内乱が起こり外国からは侵略を受けると唱え、逆に正法である法華経を中心とすれば(『立正』)国家も国民も安泰となる(『安国』)」と元執政の北条時頼に論じた、らしい。当然、他の宗派やその信徒にも、政治への口出しと受け止めた政治家にも受けが悪いわけで。日蓮は襲撃されるわ流罪になるわで大変だったと。

してその8年後に元寇。Wikipedia「元寇」の「宗教・思想への影響」を見ると、「日蓮は、外国の侵攻という『立正安国論』における自己の予想の的中として元寇を受け止め、『法華経』の行者としての確信をますます強めた」とある。

立正安国論を北条家の人に提出できたってことは、この時点で既に日蓮の権力・知名度は相当なもんだったと思うけど、なんてーか元寇っつう時勢をうまく利用して「それ見たことか」とさらにのし上がった感があるというか。国内も元寇の不安で乱れてたろうし。でも別に浄土宗が元寇を引き起こしたわけじゃないだろうから、都合のいい解釈と取れないこともないような。

つか日蓮宗はよっぽど元寇を布教に利用したらしいな。ほかにも元寇ネタとして、「日蓮様が法力で神風を吹かせて元軍を滅ぼした」なんてのがあるらしい。乱世に乗じて、て感じですなぁ。神風の実際のいきさつについては、1回目は元軍の判断が裏目に出た、2回目は元軍の装備が裏目に出た、て感じらしいが。

今も日蓮宗はお経のときに太鼓をドンツクやるけど(うちは檀家だったりするw 日蓮宗にもいろいろあって、うちのお寺の流派は政治に色気を持ってない)、あれは辻説法とかで人を集めるためのパフォーマンスだったんじゃないかと思ってるよ。昔の市街地は今より騒音源が少なくて静かだったろうから、太鼓はずいぶん効いたこったろ。あの当時、日蓮宗は新興宗教だったろう。そしてその頃に形成されたと思われる新興宗教臭さは、今もやっぱり新興宗教臭い感じw

というわけで750年ほど前に、この方針でうまくいった例があるわけで。

けどこれって正攻法は偶然に頼るしかないわけで。日蓮のケースみたいな時勢へのこじつけでもやらんことには、待ちぼうけの歌みたいなオチが見えてるわけで。となると、結局は自作自演しないと回らんってことかな。

アメリカの例だと、第二次大戦中の日本や冷戦でのソビエトのあたりは、明確にアメリカに対抗してきた国家だったと。それで国をまとめる方法はコレだ、となったんかねぇ。そのうちソビエトが体制崩壊して、親米のロシア共和国が誕生。アメリカは軍事で負かした相手には、その後は寛容なのかもな。ああそうか、政治的に親米国家になればってことか。

けど軍事のライバルのソビエトが弱くなってきたあたり、今度は経済のライバルとして再び日本を敵に設定。官民挙げて日本に因縁つけてきましたわな。なんだこの気まぐれ加減w

けど米政府は日本を脅しながらも、日本とのパートナーシップを大事にするというツンデレ対応。民間経済も政府になびいて、日本がどうたらと文句を言いながらも、数多の日本製品を絶賛しつつご愛用いただきまことにありがとうございました。アメリカの民間も実は日本のことをそんなに悪く思ってなかったらしく、最近のメリケンさんはその気持ちをあんまし隠さなくなってきたような。

そういや日米経済摩擦問題でも(この言葉、アメリカでは「経済戦争」だったらしい)、アメリカ経済は IT 革命と金融で復活を果たしたわけで。一方で日本が「失われた10年/20年」を自ら標榜してたのは自虐体質からなんだけど、アメリカはそれを真に受けてたらしく、つい最近まで「日米経済戦争はわが米国が勝利した」と思ってたらしい。それが、おととしの大震災で日本からの素材・部品の供給が滞り、世界中の工業生産に影響が出た。そのときアメリカで「経済戦争の真の勝利者がこれではっきりした。アメリカが同じ状況に置かれたとしても、世界はこんなに困らない」なんて記事が出た。

とはいえその記事の論調が全米標準になったわけでもないかと。たぶんアメリカ人の多くは、アメリカが軍事でも経済でも日本に勝利した、と定義してるんだろうな。日本にすれば、軍事の戦争は完敗だったけど経済のアレはあくまで経済摩擦で、戦争ではないし。それに日本じゃいまだにアメリカの家電とかあんまし見かけないんで、負けたなんて露ほどにも思えないし。こっちの国の道路は相変わらず日本車だらけですよ。メリケンさんのほうは、レクサスだのアキュラだのスバルだのの売れ行きはどうっすか?w

そして現代アメリカの敵はというとイスラム圏。おいらがそれを初めて感知したのは、映画『トゥルーライズ』(1994)でだったな。イスラム圏のテロリストを大々的にコケにしてるんで、アメリカの世の中はそのかなり前からそうだったってことかな。このくらいの超大作だと企画から公開まで2年はかかってそうだね。1992年にはもう日本敵視からイスラム敵視に移り始めてたってことか。

そういや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)にはリビアのテロリストが出てた。米ソ冷戦のさなかから、アメリカは「イスラム=テロ」とヒモ付けてたんだな。

アメリカの日本敵視については、真珠湾攻撃とか腹に据えかねることもあったろう。けど結局は勝ったのと、世界的に日本好きな人が増えてきたってことで、「あれは過ぎたこと」なんて感じで前みたいな状況に戻ることにはならなさそう。けどイスラムはどうか。これ長く続きそうなような。背景には、アメリカの政治・経済でユダヤ勢力が強いってこともあるし。キリスト・ユダヤ連合 vs イスラムって1000年以上続いてるよね。これから何十年とかのオーダーじゃどうにもならん気がする。世界覇権史にアメリカより遅く出てきた日本やソビエトを叩くのとは、本質的なところから違うような。

そして国内の安定のために外敵を設定する政策自体、国民がメディア以外の手段で直接、情報を交換・議論・検証できちゃうこの時代、効き目が落ちてきてるというか。日本の近くの反日国家を見てると、そこをありありと感じさせてくれますなぁ。

このやり方は外国に嫌われるっつう弊害もあるし。アメリカは世界唯一の超大国なぶん鈍感でいられるだろうけど、いつまでもまったく気にしないでいられるわけでもないだろうに。

ていうかやっぱしこの政策、自作自演をやってしまいがちなんですかねぇ。アメリカのアフガン侵攻は911の報復と取れるけど(アルカイダに言わせれば、911はアメリカへの報復なんだろうが)、イラク戦争の開戦理由はモロに自作自演だったわけで。

つかあの戦争、単に子ブッシュ大統領が、父親が果たせなかったフセイン打倒を果たしたかったっつう見方もできそうな気がするが。オリヴァー・ストーン監督の「ブッシュ」(2008)によると、子ブッシュ氏は若い頃から親ブッシュ氏にダメ息子扱いされてたみたいだし。

昨日、元寇の関係をちょいと調べて、時代が違うんだなぁと思った情報2件。

Wikipedia「元寇」の「『八幡愚童訓』による戦況」より

元軍に突撃を試みた者は元軍の中に包み込まれ左右より取り囲まれて、皆殺された。元兵はよく奮戦した武士の遺体の腹を裂き、肝をとって食し(略)

酷い。昔のモンゴル軍マジこええ……。

敵を陵辱するためそうしたのか、それとも「敵の強さを認め、その強さを自分のものにする」とかの呪術的意味があったのか。ともあれ強かったがゆえに食われた鎌倉武士がかわいそうすぐる。

そして、その回答になりそげな記述も発見。

Wikipedia「チンギス・カン」の「人物」より

ある日、チンギス・カンは重臣の一人であるボオルチュ・ノヤンに「男として最大の快楽は何か」と問いかけた。ノヤンは「春の日、逞しい馬に跨り、手に鷹を据えて野原に赴き、鷹が飛鳥に一撃を加えるのを見ることであります」と答えた。チンギスが他の将軍のボロウルにも同じことを問うと、ボロウルも同じことを答えた。するとチンギスは「違う」と言い、「男たる者の最大の快楽は敵を撃滅し、これをまっしぐらに駆逐し、その所有する財物を奪い、その親しい人々が嘆き悲しむのを眺め、その馬に跨り、その女と妻達を犯すことにある」と答えた。(モンゴル帝国史)

チンギスハンめちゃめちゃこええ……。

元寇を指示したフビライはチンギスの孫。んでチンギスの意向をそのまま受け継いでたんだとすると、鎌倉武士を食ったのは陵辱のため、となるか。なんか浮かばれん話ですなぁ。

昔の戦争はマンパワーの割合が大きかったからな。敵の士気をくじき、味方の士気を上げるってのは重要な要素だったんだと思う。今は敵兵を辱めると、かえって国際的な非難を受けるわな(今どきやらかして不利を囲った例はアブグレイブ刑務所事件)。生まれたのが7, 8世紀前じゃなくてよかったわ。

西洋じゃ昔から、かのモンゴル大帝国は悪虐と災いの象徴みたいに捉えてきてるみたいだけど、なんかその意味が分かった気がする。日本は防衛に成功したから、その怖さがあまり身に沁みては知られてないってことかな。

てことで文永の役・弘安の役とも元軍を退けた鎌倉武士 GJ!! もう伏し拝みたい気分満々。Wikipedia「元寇」では、文永の役では八幡様のご加護があった的な記録が残ってるそうな。そしたら八幡宮神社で拝めばいいのかな。よし今度地元の櫛引八幡宮に行くべ。ついでに国宝の鎧も見学するべ。

けど今のモンゴル人は現代的な良識をきちんと持ってると思う。横綱になるには人格も審査されるからな。あの時代はああいう世の中だった、ということでひとつ。

映画『はやぶさ HAYABUSA』にも出てた話だけど、はやぶさ の打ち上げ時期は2002年12月を予定してたんだよな。ところが探査機の開発に遅れが生じて、予備の2003年5月の打ち上げになった。5カ月ずれたわけで。これでもかなりギリギリだったらしいww

この12月打ち上げの軌道が疑問なんさ。探しても軌道図を見つけられないでいるけど、例えば5カ月前打ち上げなら地球スイングバイも小惑星イトカワ到着も5ヶ月の前倒しになるんかどうかと。ってそう簡単にはいかなさそだしさ。

そのヒントになりそうな記事を見つけた。コチラ。プロジェクトマネージャーの川口先生による当時の回顧。

「地球スウィングバイまでの時間が、2002年12月だと1年半確保されていて、マージンのある設定だっただけに……」

地球スイングバイのタイミングは2003年5月の打ち上げと一緒だったんだ。んで12月打ち上げは半年くらい多く宇宙に滞在できて、いろいろ余裕ができたはずだったと。確かに、実際はイオンエンジンの立ち上げに手間取って、1年後の地球スイングバイに間に合うかどうかでけっこうハラハラドキドキだったらしい。

しかしそのときの軌道ってどうなってたんだろ。はやぶさ は5月打ち上げで「周期1年で地球の公転軌道とは離心率が少し違うだけ」という軌道に投入された。それが M-V ロケットの限界のはずと思ってたが。M-V ロケットで打ち上げ可能で、かつ1年半で地球と会合する軌道ってどんなのだったんだろ。

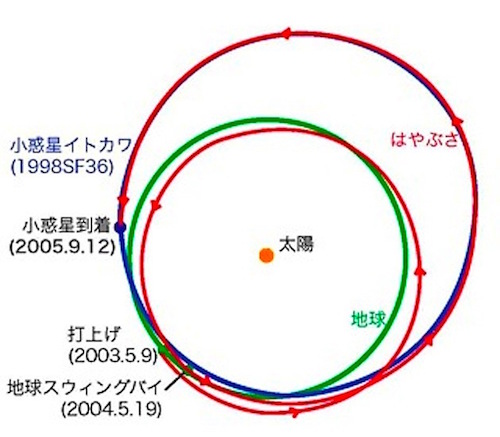

以下は2003年5月打ち上げの軌道図。赤い線が、はやぶさ が実際に飛んだ軌道。

あれれ、この図を見てて分かったような。

約半年前って軌道が半周前なわけで。地球と はやぶさ の公転軌道が交差しとるわけで。なんだそういうことか。ただ、打ち上げから1周(1年)後はぴったり会合できるけど、0.5周や1.5周のときはそのままじゃお互いの位置が微妙にズレて、スイングバイできるほど近くで会合できないはず。そこはイオンエンジンで軌道とタイミングを調整するってことだったのかな。

ひょっとして12月打ち上げの場合、火星探査機 のぞみ でやってのけた、軌道傾斜角を派手に曲げてのタイミング合わせをすることになってたんだろか。わからんけど、川口先生なら選択肢のうちだもんな。やりかねんぞww

のぞみ の軌道傾斜角曲げスイングバイ、次の次の太陽観測衛星 "SOLAR-D" でやるかもしれんな。惑星間空間に出るんでもはや「衛星」じゃないけど。Wikipedia では "SOLAR-C" の項目に書いてある。

んー、「前人未踏の太陽極域観測」ではないかな。ユリシーズ_(探査機)っつう先達がいらっしゃるんで。「可視光及びX線によって日震学的観点から」で前人未到ってことかな。

んで SOLAR-D、Wikipedia では太陽極軌道に入るのにイオンエンジンを使うことのみが書かれてるけど、おいらはこれ、地球スイングバイ併用じゃないかと思ってる。つか軌道傾斜角を変える主役は、イオンエンジンじゃなく地球スイングバイなんじゃないかと。

その段取りを妄想。打ち上げでいったん はやぶさ と同じく周期1年の公転軌道に入って、1年後にこれまた はやぶさ と同じく地球スイングバイ。けど今回は加速目的じゃなく、のぞみ みたいに軌道傾斜角を変えるのみ。速度はほとんど変わらず、周期は1年のまま。さらに半年後か1年後にまた地球と会合して、またスイングバイして軌道傾斜角をさらに深くする。必要な傾斜角になるまでこれを繰り返す。という段取りかと。

イオンエンジンは軌道の微調整担当じゃないかな。軌道傾斜角をもろに変えるには、これが一番推進剤の消費が少なさそう。つかイオンエンジンだけじゃ無理そう。

ユリシーズは木星の強力な引力を使って一発だけのスイングバイで済ませたけど、その代償として公転周期が4.7年になった(打ち上げ日付〜木星スイングバイ日付を半周として計算)。太陽の極域を観測する機会がそれだけ間延びしてしまったわけで。

地球スイングバイを使うと周期1年なんで、太陽の南極域・北極域を半年ごとに交互に観測できる。できれば同じ機能の探査機を、軌道の位相を半年ずらしで飛ばすと、両極域を同時観測できたり。情報収集衛星みたいに位相90°ずらしで4機体制にすると、太陽極域を最低でも45°の角度から常時観測できる。

この軌道の便利なとこは、地球の公転と同期してるってとこ。傾斜角90°とすると、地球−探査機が一番遠くても 1.41AU(はやぶさ の現地探査時は 2AU だった)。しかも地球から見て太陽の向こう側に隠れることもない。まぁその一番遠いときが観測のピークになっちまうのはアレだけども。

打ち上げ時期を予測してみる。探査機が日本の中継局とリンクするのに一番条件が厳しいのは、太陽の南極域を観測する時期。ここを夏至に設定すると、日本の中継局から探査機が見えてリンクできるはず。かなり角度が低くて通信可能時間が短いけど。長野の臼田局より鹿児島の内之浦局のほうが通信時間では有利。夏至は台風シーズンでもないし。でも通信速度を考えるとちょっと分からん。データ量と探査機側の通信能力によるかな。

てことで、探査機と地球が会合するのは春分の日と春分の日のあたり。スイングバイがこのあたりってことで、ちょうど1年前の打ち上げも、春か秋のお彼岸の前後ですかね。

もし公転の位相をずらして複数の探査機で観測する場合、NASA の DSN の助けが必要になるな。けど不可能ではないと。

あれれ、同じ探査機を2機作って同時打ち上げすればよくね? 打ち上げから1年は一緒に飛んで、地球スイングバイでそれぞれ逆の方向に軌道を曲げればよくね? これで太陽の両極を同時観測できるんでね?

ロケットは H-IIA で大丈夫かな。最近の宇宙科学研究所(ISAS)の観測衛星は質量1.2トンが規格っぽいね。合計2.4トン。202型でギリギリ地球引力脱出できるな。もっと重けりゃ204型で。それでも無理なら H-IIB で。H-IIB ならさすがに余裕ありすぎだろうから、けっこうなサイズの低軌道衛星に余力を売って相乗りにすれば、打ち上げ料金を割り勘できて安く上がるかも。軌道傾斜角29°で問題ない低軌道衛星つったら……X 線天文衛星? 全部 ISAS かいw

昨日のログの、謎と幻の軌道図を探してたら、チト違うけど面白そげな記事を発見。日本はイトカワ微粒子より前に、ヴィルト第2彗星の物質を調査してたわ。

ヴィルト第2彗星ってことでというか、彗星物質サンプルリターンは唯一、アメリカの探査機「スターダスト」が成したんですな。はやぶさ にさきがけること4年5カ月、2006年1月に地球にカプセルを投下した。当時 はやぶさ は絶賛通信途絶中。しかも直後に NASA は「史上初の小惑星サンプルリターン計画」と銘打った「オシリス計画」を発表。このあたり、川口先生めっさカリカリしてたなぁww

スターダストは彗星の尾を横から通り抜けつつのサンプル採取で、探査の形式としては原始的なフライバイ型。一方 はやぶさ は対象天体の軌道を一緒に飛んでランデブー&着陸して、サンプルを直接採取。てことで難易度じゃ はやぶさ のほうが上だった。難しかったぶん、イトカワを現地で詳細に調査できたうえ、その星のどの部分からサンプルを採ったかまで示せた。おまけに「世界で初めて、惑星間空間で2つの天体を離着陸して往復した」という称号も得られた。あとインパクトも はやぶさ のほうが大きかったらしく、海外での太陽系開拓史を語る書籍や動画でも、スターダストより はやぶさ が紹介されるときが多い感じ。結果オーライでこうなったって面もあるけど。

次々と襲いかかるピンチを知恵と根性で切り抜け、最後は満身創痍の体で地球大気に再突入して消滅っつうドラマチックな展開も はやぶさ に注目が集まったもとですな。はやぶさ は当初計画ではもちろんトラブル連打のあんな展開なんて想定してなくて(備えはしてあったが)、もし最後まで機体が健全なら、サンプルが入った再突入カプセルを地球に投げた後、次の探査対象に向かうはずだった。

スターダストももちろんその計画になってて(衛星・探査機の製作と運用は莫大な費用がかかるんで、使い切るまでできるだけたくさん仕事させるのが望ましい)、こっちは本来のミッション終了時には機体に異常がなかった。てことで延長ミッションに突入。与えられた複数の仕事を完璧に果たし、2011年3月14日にその生涯の幕を閉じた。

てことで、優等生だったがゆえに、何かとお騒がせでやたら目立つやつ(はやぶさ)の陰にタイミング悪く隠れてしまった感のあるスターダスト。が、がんばって持ち帰ったヴィルト第2彗星のサンプル。そういえばこの調査ってどうなったんだっけかなーと思ってたら、なんと日本の研究施設 "SPring-8" にて、日本人研究者に分析されてたとは知らなんだー。

SPring-8 はイトカワ微粒子の分析でも活躍しましたな。あの時点で、SPring-8 での天体サンプルの分析は2回目だったんだね。初めてのことかと思ってたよ(もしかしたら月の石の分析もしたことあるのかも)。

上記の研究成果の記事を読むに、なんかすごい発見があったようで。ヴィルト第2彗星のサンプルから、「ないはずのものが存在した」とのこと。コンドリュールという物質がその「ないはずのもの」。彗星はもともと、冥王星より遠い太陽系の外縁で生まれて、惑星の引力に引かれて近日点が太陽の近くまで落ち込んだものですな。低温の環境で生成されたはずなんで、いったん1500℃まで加熱されないとできないコンドリュールは、彗星のサンプル内にはないはず、だそうな。

どういうことだよ、とページを4割ほど読み進めると、「6つのうち5つの試料が小惑星に存在する炭素質隕石のコンドリュールに近いことがわかりました。これは、小惑星帯の中心から外側部分に多く分布します」。

ど、どういうことだよ?(五里霧中)

ページの半分くらいのところで、調査を担当された中村准教授による結論というか推論が出てた。

だ・か・ら、どういうことだよ。

太陽系の初期は、原始太陽を中心に、ガスやチリの円盤ができてたとされる。太陽からの一定の距離ずつで物質が集まっていって、惑星・準惑星・彗星のもとの天体とかが形成されていった。どうも従来の説だと太陽引力方向への移動はあまりなかったとされてたはずが、そうではなく、太陽表面から見て上下の方向にも、意外と活発に物質が行き来してた、ということかな。

んでこの説を確定するには20試料の分析をしなきゃなんないけど、今回は6試料しかできなかった。

今ある試料をもっと分析すれば、物質の行き来がいつあったのかが分かるはず。

てことかな。まだよくわからんことが多いと。けど、ないはずのものが実在したことは確定なわけで。これだけでも大発見ですなぁ。気になるなぁ。惑星ができたばかりの頃は、惑星同士の大衝突が頻繁にあったらしい(後期重爆撃期)。けど、そのとき地球やら小惑星帯やらの近傍で物質が派手に飛び散ったにしても、冥王星よりはるかに遠い彗星の巣まで届いたんかいな。地球近傍でいうと、ほぼ第3宇宙速度まで加速されなきゃ届かないんだが。

衝突した天体の重力の影響を無視したとしても、秒速 12km も加速できるもんかいな(地球サイズの星の重力を加味すると秒速 16.7km)。もし中村先生が研究成果から唱える説が統計的に証明されたなら、かなりの量の惑星のカケラが彗星の巣に届いて、各彗星にまんべんなく降りかかったってことになる。そうなったのは、ほとんどがたまたま母天体の公転方向と一致した方向に飛び出したもののはず。それ以外の向きに飛んだカケラは運動エネルギーを失い、公転軌道半径が小さくなったはず。そしてその量は、彗星の巣に届いたよりはるかに多かったはず。

てことは地球型の岩石惑星は、太陽に近いほどサイズが大きいはず。けど水星〜小惑星帯って、真ん中の地球が一番大きいわけで(小惑星を全部寄せ集めても、惑星と言える質量に全然足りないらしい)。ああもう変な方にも謎が広がっちまったよどーすんだこれ。

太陽の引力方向への物質移動の仕組み、おいらには想像できんす orz

でもスターダスト微粒子から動かぬ証拠が出たんですなぁ。今日不意にこの謎を知っちまって、今ものすごく気になる……。

このページに書いてあるとおり、中村先生はイトカワ微粒子の研究にも参加されとりましたな。微粒子発見の記者会見に出席されとりました。

そういえばそのとき、中村先生は小惑星同士での物質移動について語っておられて、おいらコーフンしたっけ。

小惑星の表面は大気がなくて、重力がすごく弱い。隕石が飛んでくれば毎回表面に当たる。飛んできた隕石の一部はそこに残り、衝突地点の周辺は破片になって飛び散る。飛び散った破片は弱い重力を簡単に振り切って惑星間空間に飛び出て、隕石として別な星に流れ着く。はず。この仕組みで、小惑星同士の物質移動の現象が存在するはず。

イトカワは岩石主体の S 型小惑星でして、微粒子の最初の大まかな調査でそれが確認された。で、中村先生、イトカワ微粒子発見の記者会見で、以降は炭素がないか探したい旨を語っておられた。もしあれば、 C 型小惑星(炭素を多く含むタイプの小惑星)由来の可能性が高い。そして中村先生の惑星間空間での物質移動に関する研究にドドーンとビッグウェイブが来るわけで。

残念ながら、イトカワ微粒子から炭素は発見されなかったらしい。けど はやぶさ が持って帰った微粒子も微量なんで、統計的に未確定な状態かと。てことで炭素がなかったならなかったで、小惑星同士の物質移動に関するデータが得られたわけで。研究の未定部分をそのぶん絞れたんじゃないかと。

やべえ JubyPhonic P にハマりつつあるおいら。

『リモコン』英語カバーにハマったのは4月か。いまだに毎日聴いてるけど、今回は『ひらり、ひらり』のカバー見つけたでござるですよ。ていうか『ひらり、ひらり』自体、JubyPhonic P の英語カバーで知ったでござるよ。

まず、たまぁ〜ずP によるオリジナルはコチラ。

2009年の曲だったのか。意外と古かった。「初音ミクAppendの体験版を使ってみました」とあるしな。こんな名曲を知らんでいたとは不覚。たまぁ〜ずP の作品、これから漁っていこうっと。

そして JubyPhonic 様の英訳詞&ボーカルによるカバー作品 "Hirari, Hirari (Flutter, Flutter)"↓。

ここでいっちょ感想を書きたい気分だけど、これから聴きたい人の邪魔になるからやめとくわ。野暮だし。

んで、なんだかすごく気に入ってしまって、"Remote Control" のときみたいに英訳詞を日本語に反訳してみたですよ。おいら相変わらず詩心ないし難しいところは自信ない訳で申し訳のうござるが(「しごころ」って漢字で「詩情」とも書くんだな。打ち込んで変換して初めて知ったわ)。オリジナルの日本語歌詞はコチラをどうぞ。

てことで、JubyPnonic P 版の英訳詞とおいらによる日本語反訳↓。

| Hirari, Hirari (Flutter, Flutter) | ひらり、ひらり |

| Like a flower floating endlessly on Will you grip those shreds, never let go Holding tightly tightly in between your hands Please never let them go |

永遠に舞い続ける花みたいな その花びらを掴んで離さないで 両の手の間に強く強く握りしめて 絶対に離さないで |

| Fainting from the weight of words that poured down on me I could bear their pain no more Turning from your face and into dreams so pure that I could cry Then I wake to see that you had long been gone |

降りかかる言葉の重さに気が遠くなり その痛みに耐えられず 君の顔から 泣けるほど純粋な夢に目をそらした 目を醒まし 君が去ってからの時の長さを知る |

| Keep these thoughts as the sun sinks to set on all our skies Tie this small memory of a love undone by lies Valleys deep carved by that sweet embrace into my heart Oh |

空の日が沈むごと こんなこと考え 嘘で実らぬ愛の小さな記憶をつなぎとめ あの甘い抱擁でできた 私の心の深い谷 |

| Fluttering Fluttering On and On | ひらり ひらり ひらり |

| Cross the sea beyond skies that we said we'd never seem To forget and give -- you - all these shreds of a lover's sad sunset Beauty lives in these bits floating far away to you Oh |

忘れられなかったはずの あの海を渡り あの空を越え 悲しき夕暮れの花びらの想いよ みんな君に届け カケラに息吹く美しさよ 遠い君に流れ着け |

| Fluttering And Fluttering So Far | ひらりらひらりらり |

| And someday, breezing by on a whim, you'll look this way Call to mind one small bud and behold it's sweet fleeting decay In a flash all these memories will go someday soon |

いつか気まぐれの風吹いて この道を見かけたら 小さなつぼみひとつ思い出してね 甘くはかなく朽ちるさまをよく見て 二人の思い出は皆すぐこうなるから |

| Fluttering Fluttering On and On | ひらり ひらり ひらり |

| Steal my heart knowing all of the time you always held Close to you know this piece of a love will fly and ring out again Sweeping soft like the whispers as you see nobody |

ともにいた時すべてを知りながら 私の心を奪ってよ この気持ちのひとひらが 再び舞い上がり輪を描き ささやきのように 優しく広がるのに気づいてよ 君が誰かと出逢うまでに |

| Fluttering And Fluttering So Far | ひらりらひらりらり |

| Translated lyrics: JubyPhonic | 日本語反訳: ゆんず |

英語歌詞を読み込んで意味が分かっても、うまく日本語にできてないところもあるです。ほんとすみませんす。

JubyPhonic P の美声を楽しみつつ、訳の日本語表現をジグソーパズルみたいに当てはめつつ、泣いた。まさかこの方向の歌詞がツボにハマるとは自分でびっくり。

英語版のほうは失恋の歌。なもんでオリジナルの日本語歌詞もそのつもりで聴いてたら、上で紹介した歌詞ページのコメントで、「震災で亡くなられた全ての御霊へ捧げます」というのがあった。そうか、日本語版のほうは、心ならず死別した相手への気持ち、でも意味が通るんだね。

開発途中で止まってる TABLE Maker 0.6.7 を今回投入してみた。この前の集中的な改良で汎用性が上がって便利になったところあり、改良の必要性はわかってるけど開発方針が決まらず放置して、まだ不便なところもあり、ですなぁ。見出し行・見出し列の ON/OFF とセルデータ入力どうやるんだと。

アメリカの都市のデトロイト、ついに財政破綻ですか。特にリーマンショック以降にすごいことになってるとは聞いてたけど、実はその前からかなりキてたっぽいね。最盛期は180万人だった人口が今は70万人ってさ、今年はリーマンショックから5年なわけで、たった5年で人口が6割も減るわけないんで。

デトロイトといえば映画『ロボコップ』の舞台ですな。

日本では今、ご当地のローカルヒーローが人気ですな。そのオリジナルは『県立戦隊アオモレンジャー』だと思う。けどそのはるか以前のアメリカでは、地方都市デトロイトの治安を守る、ローカルヒーロー映画『ロボコップ』が作られてた。悪趣味とナイス趣味の塩梅が絶妙な近未来 SF アクション映画でなーこれが。おいらの心の映画に殿堂入りしとるですよ。

公開は1987年。作中でのデトロイトの扱いは、日本車の攻勢に押されっぱなしで社会が荒廃した自動車城下町、て感じだった。そういう時代ではあったけど、あのころ既にデトロイトは落ち目の街だったんだな。今頃になってそれを実感ですわ。いや日本車に押されてたとはいえ、当時もアメ車はアメリカ国内を中心によく売れてた。デトロイトに本社を置く GM は、最近トヨタに抜かれるまで世界最大の生産台数を誇るメーカーだった。

しかしデトロイトは落ち目になり続けた。まったく考えがつながらなくて恥ずかしいんだけどさ、アメ車って今は結構な割合を海外で作ってるんだよね。メキシコとかカナダとかで。カナダなんかデトロイトに近くて便利だろうな。てことで、ビッグ3がクルマを売りまくろうが何しようが、デトロイトの景気は悪くなる運命になってたってことに、今頃気づいたですよ。

ビッグ3の生産拠点がアメリカから逃げ出した理由は、高すぎる人件費にあったらしい。ビッグ3が雇う米国内の自動車組立工って、その会社所属の社員じゃないことが多いそうな。派遣さん。組合から派遣されてるそうな。んで組合が中心になって、待遇改善を求めてストとかやるわけで、それで給料がどんどん上がっていったと。日本車がアメリカで売れ出す前は、それで問題なかったんだと思う。

そういや『ロボコップ』じゃ警察がストライキしてたんだけど、あれってもしかしてデトロイトはスト頻発で有名だったりして、その皮肉だったのかな。

日本国内の自動車製造会社の場合、組立工員を直接雇ってるわけで。んでストとかあったかもしんないけど、組合は基本、会社単位で存在して横のつながりがない、あるいは弱い。てことでこういう活動はあんまし大規模にはなんないそうな。アメリカよりメーカーにあんまし圧力をかけらんないわけで。メーカーは「そんなに文句あるならうちじゃないところに勤めろよ。今より良くなる保証はないぞ」と言えるというか。てことでアメリカに比べて、日本国内の組立工員の給料は安く済んだらしい。そのぶんはもちろん商品の価格差として現れますな。

しかもアメリカで日本車が人気になり始めた1980年代はまだ1ドル=200円とかで、アメリカ人には日本車はかなり割安だったろう。

ところが日本車から輸出したクルマがアメリカで売れすぎて政治問題になってきた。そんなわけで、米政府 →(圧力)→ 日本政府 →(依頼)→ 日本車メーカーの業界団体 の流れで、日本からアメリカへの自動車輸出台数を自主規制してた。

でもメーカーはどこも営利企業なんだから、それでも売れるんなら売りたいわけで。てなことで日本のメーカー各社は80年代、アメリカに現地工場を建てて操業し始めた。これなら輸出自主規制を守りながらも好きなだけ売れる、てことで。

日本の自動車メーカーのアメリカ現地工場の立地は、デトロイトを避けた。雇用事情やそのユガミをよくわかってたんだと思う。工場誘致に熱心な土地を別に探して、日本と同じく直接雇用方式で人件費を抑えたと。てことでアメリカで現地生産しても、ビッグ3のクルマより安く販売できた。ビッグ3は自らの人件費の高さがますます気になり、海外に逃げる流れができていったと(たぶん)。

そういや1980年代に聞いた話で、日本の自動車生産は産業ロボットの導入が進んでるってのがあったな。それで人件費とその周辺の法的制限を緩くできた。

ロボットなら、交代なし休み時間なしで24時間動かしっぱなしでも誰からも訴えられんし。操業中に人が怪我すると労働災害になるんで、役所が調査に来たり被害者に補償をしたりで、雇う側はいろいろ大変。けどロボットが壊れても、そりゃ修理するか入れ替えるかってだけだからな。むしろロボットのメーカーに対して、生産ラインが止まったからそのぶん損失補償しろ、と強く出たりとかできるかも。

けどビッグ3の自動車工場ではロボットへの反発や不信感とかの悪いイメージが強くて、自動化があまり進まなかったとか。当時は、日米の文化や感性の違いとして説明されてた。

今になると、その社会でのロボットへのイメージというより、組合が工員の数を減らすやり方を受け入れたくなかったからって気がする。それで自動化に対して悪いイメージを喧伝し続けて、導入を妨害してたんじゃないかって気がする。日本のメーカーの米国工場でそんな反対運動が起きたとか聞いたことないしな。

自動でもできる工程をわざわざ人間が手作業でやると、時間もコストもかかるうえ、機械より確実に大きい確率でエラーが発生して、歩留まりが悪くなる。製品は「高かろうまずかろう」になりがちなわけで。

以下は、当時よく聞かれた「さもありなん話」(真偽不明)。「アメ車のドアの内装が勝手に外れて、そこにコーラの缶が入ってた」。ライバルが自動化を進めてる中、手作業にこだわるとそうなるかもなーって感じで。そこの社員であることに誇りを持つコダワリの職人の手作業ならそんなことはなさそうだけど、組合から派遣された単純労働者だと、さもありなんなような。

てことで、ビッグ3は自動化の波にも乗り遅れたらしい。となるとメーカーとしては、デトロイトっつう、いいクルマを作るには条件があまりよくない土地でクルマを作る意味がどんどん薄らいでいくと。そりゃ海外に逃げますわな。

米国内で日本車メーカーみたいな生産はできなかったんかいなとも思うけど、ビッグ3としては「国内の自動車メーカーが来るからには、労働者はデトロイトと同じ組合方式を採りますよ」なんて動きを警戒したのかも。

てことでデトロイトは墜ちるべくして墜ちた、ということらしい。

自動化に強く抵抗を覚えるのは、アメリカ人の感性なのかもねぇ。

映画『ライトスタッフ』。ソビエトと宇宙競争をしてた頃の、アメリカの宇宙飛行士の実話に基づいた話。選出された7人の宇宙飛行士は皆、テストパイロット出身。そして自分らが乗る予定の、アメリカ初の有人宇宙船の仕様に不満を覚える。操縦はすべて自動で、乗組員は乗ってるだけ、という仕様で。んで7人は上と掛け合って、自分の手で操縦する部分を認めさせる、と。

宇宙船を表す単語も、最初は "pod"(入れ物)だったのが、"spacecraft"(宇宙機)と改めさせる。そこらを映画は、ヒーローたちが自ら誇りを勝ち取った、って感じで描く。

ちなみに先行してたソビエトの場合、全自動方式で特に不満は出なかったらしい。まぁ上の決定に従わなきゃシベリア送りで強制労働の国だったしな。

劇場映画なんでどこまで本当かわからんけど、そういう感性は本当にあるらしい。その後のスペースシャトルも、やれば全自動にできたのに、大気圏再突入と着陸操作は機長と副操縦士が行う仕様になった。んでその結果、軍人級のパイロットは操縦業務を2週間やらないと腕が鈍るとかで、スペースシャトルのミッションは最長で2週間程度、となってしまった。シャトル自体は、もっと長く軌道にいられる能力があったらしいが。

一方ソビエトでは、外見はスペースシャトルに酷似した有翼再利用型宇宙船「ブラン」を建造。初フライトでいきなり無人飛行。再突入も着陸も無人でこなした。こうなると2週間制限なんてまったく関係ないわけで(そのあとソビエトは財政破綻して、金食い虫のブランは初フライトのみで引退してしまったけど)。

誇りも権利も大事だけど、それで失うものもありますなあ。デトロイトの労働者組合は、職と誇りを保つために権利を行使して、自分の首を絞めていった、てことかな。

結果が出てしまったんでどうとでも言える話ではあるけど。

あの街はロボコップが描いた未来をたどってしまったけど、おいらは特に日本車の影響ではない、と思いたかった。けどこうしてつらつら書いてみると、体質が弱まったところに日本車攻勢があって、なんつう合わせ技な感じだな。

リーマン・ショックの後、アメリカ全体が不景気に陥ったですな。あのとき YouTube でアマチュアバンドの面白い曲がちょっと話題になったよ。自分らの街がどんだけひどい状況かを自嘲的に歌っててさ。会社は潰れまくり、破産者と失業者が急増、公共サービスも治安も悪くなってるよ、と楽しげな曲調でw

面白いけど笑っていいのかどうか微妙な感じで。けどその曲のオチでもう笑ってしまったよ。記憶頼りで申し訳ないけど、確かこんな感じだった。

♪でもうちはデトロイトじゃなーい 幸せだなー

そして、今ではよく知れ渡った(と思う)デトロイトのあの荒みきった街並みの写真が出てくるとw

あの街、あの頃にはもう笑いのネタになってたんだな。

2014.6.22 追記: 自動化とかへの労働者の抵抗、日本でもあったそうな。国鉄とか映画界とかの、昭和の斜陽産業で。こっちの場合は直接の自動化への反対ではなく、余剰人員の削減そのものへの反対でして。

デトロイトの労働組合の場合、産業ロボットがその尖兵って認識だったんだろうな。日本だと業種のこともあって、産業ロボットが目の敵になることはなかったと。

てことで本質的には、業種が違ったってだけで、同じ仕組みで同じことが起きてたってことで。日米の文化の違いが原因ではなかったってことで。その説明は目くらましだったってことで。

じゃあ日本国内の自動車工場じゃ機械化が進んでるからヘマはないのかっつうと、完全にそうだとはいえないというか。

手作業って相変わらずあるわけで。しかもこっちも単純労働はバイトや短期採用がやるわけで、実はあんましアメリカの事情と変わらん部分があったり。

親戚で、「オレはあのメーカーのクルマには絶対乗らない」と言い切る人がいまして(別メーカーのクルマに乗ってる)。昔、短期のバイトでトランスミッションの組立ラインに立ったことがあったそうな。

コンベアで一定間隔で流れてくる仕掛り品のトランスミッション。仕事は、これに部品を組み付けることだったそうな。バイトしてた時代は90年代だったけど、チャップリンの「モダン・タイムス」とあんまし変わらん感じだったらしい。

親戚は作業中、くしゃみしたくなったけどラインを遅らすのは気が引けて、そのまま作業したそうな。んでヘキシッ!とやったら、ハナクソがミッションに飛び込んでしまってww そんな理由でラインを止めるってのはやっぱし気が引けて、結局そのミッションは親戚のハナクソを内蔵したまま流れていってしまったと。

「あの会社の工場って、異常を見つけた職員は誰でもすぐにラインを止めることになってたんじゃなかったっけ?」と訊いたら、「実際そんなことしたら、ラインのほかのみんなから白い目で見られるよ。しかも理由がハナクソだなんてなおさら言えないって」だそうで、「そういう雰囲気あるから、ほかのやつも相当やらかしてるはず」とのこと。バイトだから責任意識も低くて構わんだろうしな。そのメーカー自慢の不良品発生防止システムって実際はそういうことで、有名無実化してたらしい。

てことでさ、人手の部分の完成度は、日米ともそんなに変わらんかったかも。

ああでも、以前ある自動車メーカーのエンジニアさんの講演を拝聴したとき、日本と外国の組立工の性格の違いを語られてたわ。組み上げられた製品・半製品の精度は全量検査することになってて、それはどこの国でも正規分布に従うそうな。んで一定の基準以下はハジくという仕組み。

外国ではだいたいどこでも、その製品・半製品をずーっと作り続けると、その正規分布曲線がずーっと保たれるんだそうな。ところが日本の工場では、作業員の習熟度が進むごと、山の形が狭くなりながら、ピークの位置がじりじりと右側に移っていくんだそうな。そのぶん不良品率が勝手に下がっていくと。外国人は、基準を満たしてればそれはもう OK ってことで、そこで固定らしい。そしてどうも日本人は、無意識に自分の作業の完成度を高めてしまうらしい、とのこと。

それ聞いたとき、むしろ外国の労働者が完成度を上げようとしないことにびっくりしたわ。いや、給料に見合って「それでよし」となったらそのままでよしってのは、それはそれで合理的な考え方とも思う。根性と努力で精度を上げても、その労働者の給料が上がるわけでもなし。まーその発想はなかったって感じで。けど日本人としては、それでも完成度を上げたくなりますなぁ。

つか、結局がんばったり新方式・アイデアの導入で製品の完成度や製造効率や歩留まりを上げても上げても、ほかの作業員のぶんまで上げても、自分への見返りにまったく影響がないんだよな。前の職でよく分かったわ。

こういう自主的で個人的な技術改善って、意味があるんだろうか。報酬だけでなく、作業や仕事としての意味というか。

工程を最初に作るのは、作業員じゃなく管理職ですな。んで試験操業や実際の操業を通して、工程の完成度をだんだん上げていく。工程自体をいじるわけで、これで効率を上げていく。

てことは工程の改善計画には、作業員の技術を定数として織り込むわけで、その見込みを使って採算ラインを決定。同時に歩留まりの足切りラインも決定。現場作業員が努力してその見込みより歩留まりを良くしたとしても、その成果は工程そのものの改善に比べて微々たるものではないかと。ここが量として劇的だと不確定要素になってしまって、工程改善計画が成り立たなくなるわけで。てことは神経を削ってまで現場が効率改善に打ち込むってのは、無駄なことなんじゃないかと。

実際、日本国内の自動車生産工場は減少の一途をたどってるらしいし。自助努力で効率改善する作業員がこれでもかってくらいいる国なのに、国内メーカーはそれを捨てて、海外での生産量を着々と増やしてるわけで。原因として一般には為替の影響が言われてるけど、これって管理職や経営陣の「個々の現場作業員の技術改善で生まれる利益なんか、工程自体の改造や自動化で簡単に吹き飛ぶ程度」っつう判断があるってことかなと。あんまし受け入れたくない考えではあるけど、理屈ではあり得るかなと。

あーでも QC の一環での改善活動は現場主導だわな。そこから出してもらったアイデアで品質や効率を上げると。ここらへんは属人技術を属組織技術に変えて、工程に正式に織り込んでいくってことかな。

てことは、「作業員の努力は一概に無意味とは言えないが」って感じですか。なんかすっきりしないけど。

そうか。日本の工場は属人技術が次々と生まれる環境なんだな。かつてはそれで世界の工業を制覇したけど、日本の製造業自らが、それを属組織技術に変える方法を確立したと。属組織技術は文書化できるんで、ほかの工場に移植できる。てことは、海外工場で現地の労働力を雇ってもそれを使えるようになったってことか。それで、人件費が安い海外に工場を移転する流れができてしまった、ってことかな。

デトロイトは、労働者が自らの権利を使って自らの利益を確保するのに一生懸命になった結果、滅んだ。

日本の場合、現場作業員が努力して独自に磨いたノウハウが、経営の判断と QC の発展で海外に流出して苦境に陥ってると。

どっちもなんだか悲しくなるような話ですな。

どうでもいいネタ羅列の日。

「ワールドワイドウェブ」って死語じゃね?

たぶんほぼ同じ意味の「インターネット」に負けたというか。

けど「インターネット」も「ネット」になりつつあるような。

そして「ネット」という言葉自体もうあまりにもフツーになってしまって、そんなに目にも耳にもしなくなってきたような。

「コンパクトディスク」「ビッグエッグ」「L 特急」「E 電」みたいなノリですかなー。

ああでも「ワールドワイドウェブ」って URL の "http://www..." として残ってるか。でもこれも今じゃ「草を生やす」に取られかねんというかwww

「ワールドワイドウェブ」に思いが至ったのは、「そういや "LAN" の対義語で "WAN" てあったよなーあの "W" って『ワールドワイド』だったっけ?」てあたりから。

調べたら「Wide Area Network」だったわ。

"WAN" はもう役目を終えて死語の殿堂入りした気がしてたら、「LANとISPへの回線とを結ぶルータは、WANルータと言われ、ISPへの回線側をWAN側と言う」だそうな。そういやそうだったなー。よかったなー生きてく道を確保できて。

あれ、"MAN" なんて言葉もあったのか。まったく知らなんだ。"M" は "Local" と "Wide" の間の "Medium" かな、と思ったら "Metropolitan" ってなんぞそれ?

へぇー「物理的な規模は一大学全域、一企業全域のものもあれば、一都市全域が収まる物まである。(中略)LANよりも範囲が広く、WANよりは狭い」てことで、規模的にはやっばし L と W の間なんだね。まーおいらの暮らしには関係ない感じだな。

あと1980年代に語られてた通信の新技術で "VAN" てあったなー。これも "LAN" の親戚かなんかだったんだろか。

調べたら Wikipedia には載ってなかったす。お、英語版にはあった。PSA・プジョーシトロエンとルノーが開発した移動機械用バスだそうな。なんだかよくわからんけど、VAN に代わってデファクトスタンダードになったらしい "CAN" によると「相互接続された機器間のデータ転送に使われる規格。(中略)自動車においては、速度、エンジンの回転数、ブレーキの状態、故障診断の情報などの転送に使用されている。一方、パワーウィンドウなどの転送速度をそれほど要求されないシステムにおいてはLocal Interconnect Networkと呼ばれるネットワーク通信を用いることが一般的となっている」とのこと。

クルマの、運転関係の制御に関するものらしい。Wikipedia で「車載ネットワーク」で検索すると「移動機械用バス」に飛ばされる。同じ意味らしい。言葉としては「車載ネットワーク」のほうがなんぼかわかりやすいですな。

そういやトヨタがそこらを制御する OS に TRON を使ってる、と聞いたのは10年くらい前だったろうか。『プロジェクト X』の TRON の回でやってたなー。今もそうなのかな。んで OS はどうか知らんけど、機器間の通信には CAN とやらが普及してて、VAN は敗北したってことでいいのかな。プジョーとルノーのフランス連合は残念でしたなぁ。

てことで VAN の正体は、クルマの機能のインテリジェント化する共通規格のひとつですた。で、死語ってことでいいのかな。略語はクルマを意識させるんで、なかなかいいセンスだったのにな。

しかし CAN の言葉のほうも、「オートメーションシステム内の組み込みシステム用の通信プロトコルおよびデバイスプロファイル仕様」っつう CAN の派生版として、"CANopen" てのがあったり。オツなお名前じゃないですか。

あと、ずっと前にも書いたけど、バブル前後あたりにしきりに言われてた「ニューメディア」と「情報発信拠点」って、あの当時から香ばしかったよなーww

ニューメディアは、当時の既存の通信形態(電話とか手紙とかマスコミとか)ではない、新しいものの総称ですな。キャプテンシステムがそのひとつだったと思う。あーそうかマルチメディアとは違うんだ。同じもんだとばっか思っとった。てことはインターネットもニューメディアのひとつってことになりますな。

情報発信拠点は、前に書いたことをここにコピペしてみるか。

「それで何をするのか」がいまひとつ具体的じゃなかったけど、要するに「それで何をするのか」を考えること自体がその活動内容だったらしい(笑) それでもとりあえずいろいろとやってみた結果分かったことは、「みんなが情報発信拠点になっちゃうと、誰も情報を受信してくれない」だったらしい (^_^;)

てことで。もう今はネットが普及して、ウェブサイトを作って公開するだけで、誰でも簡単に情報発信拠点を構築できる環境になってしまった。自治体ならサイトを持ってないとこなんてないだろうし。あの当時も多くの自治体が競うように「情報発信拠点」て言葉を何かと使ってたっけ。

んで、実際にウェブサイトを作って公開してるのがこのサイトなわけで。いざ実現してしまうと、なんか全然ありがたく思ってない自分に気づいたり。ていうかその実現があまりにも簡単になってしまったんで、「情報発信拠点」なんつうイカツイ六文字熟語が全然似つかわしくなかったり。

かつてはチヤホヤされた「情報発信拠点」の特権的価値は、インターネットの普及で完全にデフレってしまった。そんじゃ逆なら価値があるのかもなと。

「情報受信拠点」。

発信者以上に受信者がいるわけで、ますます価値がなさそうww

けど受信のエキスパートってどんなんだろ。これ情報分析のエキスパートだよな。というと、最近話題の NSA(アメリカ国家安全保障局)ですか。

ここまでじゃなくても、ここ2年ほど ビッグデータ が話題だよね。ビッグデータ自体の意味はそのまま「膨大なデータ」らしいけど、これを処理して新たな知見を得ることが話題。つまり旧来のデータマイニングの単なる大規模版てことでいいかと。

てことで90年代にいったん話題になったデータマイニングが、名前を変えて再度脚光を浴びてると。京都にいるときゃ忍で、神戸じゃ渚っつうあれですか。別に昔の名前で問題ないと思うけどねぇ。

てことで、情報発信拠点の普及に伴って情報受信拠点の考えが重要になってきたところまでは確認できたかと。そしたらその次はなんだろ。受信した情報を処理する、より高度な手法の確立と普及かな。

ところがこの手法がもうある。

『その数学が戦略を決める』(文春文庫) イアン・エアーズ著

この本では「絶対計算」と「回帰分析」っつう言葉が頻出する。ここらを扱えるかどうか、それとネタを見つけ出す発想力が大事になるってことらしい。「絶対計算」については、囲碁の用語にあるみたいだけど関係ないっぽい。それ以外の関係ありそうなのを探すと「その数学が戦略を決める」に関連した話だけっぽいな。数学用語ではないってことかな。

あーなるほど、コチラのレビューによると、「『絶対計算』という用語は、"super crunching"から翻訳者が造語したもの」とのこと。訳者あとがきにでもあったのかな(おいら実はこの本を持ってない)。

受信したビッグデータの解析は今は専門的でとっつきにくい感じ。けど誰でも手軽にこれができる手段が開発されて普及した暁には、情報革命による世界の変革はついに佳境を迎えそうですな。

……、

……、

……。

あ……、

6年半前に妄想した「地球の脳」(過去ログ)、もしかしてこれで実現するんかな……。

つか大昔からある記録形態で、ご存知「日記」というものがありまして。このページがまさにそれでして。日記って便利なもんだな。過去に思いついて忘れかけてたことなり完全に忘れ去ったことでも、読み返せばこうして取り戻せるんだもんな。今風の電子データだと、検索で探し出しやすいしな。

ブラウザのタブって間違って消してしまうことがけっこうあるんだが。

メニューの履歴から探して復活させるのめんどいんだが。

直後なら command + Z (ctrl + Z) とかですぐ復活できるようになんないもんかね。

急に思い出したちょいグロネタ。

すげー昔、『円盤戦争バンキッド』っつう特撮ヒーロー番組があったんですよ。その放送内容で。うん。人によっては気になんないかも。

この手の番組だと、敵は雑魚の戦闘員がうじゃうじゃ出るじゃないですか。全身黒タイツ姿の。これだと「ブキミ星人」というやつでさ、頭に帽子みたいなのかぶってるんだわ。つかその帽子みたいなのが脳みそなんですわ。まあここらへんからもブキミ星人の名は伊達じゃないわけで。

んで主人公側は家族で戦うっつう感じで、子供も何かと戦いに巻き込まれたり参加したり、だったと思った。

ある場面で、子供が戦いの訓練してたんですわ。軽いノリだったんだけど、その戦法は「ブキミ星人 帽子取り!」と言ってた。

ブキミ星人の戦闘員って、脳を外されると死ぬらしいんですわ。んでそれ、両手で脳を抱えて普通に取り外すだけですぐに実行できるらしいんですわ。その訓練、笑いながらやってたと記憶。

実戦の場面はさすがになかったと思う。おいらスプラッタはもともと苦手なんだけど、なかでも「脳をやられて死亡」系が弱いみたいでさ。これはキタかも。

あと『必殺仕切人』の高橋悦史の殺し方がこの方面でエグかった。敵の頭を風呂敷で包んで、ぶっといキセルを脳天に大上段からぶち込むという荒業。おもっきしメリ込んでましたですよ。うわわわわわ。映像では(たぶん)粘土で作った頭を使ったんだと思うが、あれは吐きそうになったわ。第2話以降でその場面の演出が変更になったのは、そこらへんの空気を読んだからじゃないかと。いやー第1話は見るんじゃなかった。

あと「ロボコップ2」のクライマックスの〆なんてのもアウトだったわ。そこらへんバンキッドの頃からだったんだな。ていうかバンキッドでだめになったのかも。

脳に直接ダメージを与えるやつじゃないけど、『マトリックス』でキアヌ・リーブスの仲間が殺されるとこもグロかったなー。敵がキアヌたちの本体がある船を乗っ取って、本体の延髄に刺してあるプラグを抜いちゃうとこ。本人の必死の命乞いにもかかわらず……。あああトラウマですがな。

延髄で殺す系って必殺シリーズで定番でしたな。あのときは何とも思わんかったけど、今思い返すとかなりグロいなぁ。

『スペース・サタン』っつう密室 B 級 SF ホラーを思い出しちまったわ。あの映画で延髄プラグの発想を初めて見たわ。週末深夜の映画番組でやってた。キモかったなー。次の週、学校はその話題でもちきりwwww

この映画のストーリーは定番どおりというかで、外部からの助けを期待できない状況下の一団で、1人が発狂・怪物化してほかの居合わせメンバーを追い詰めて、最後にそいつを退治できてあーよかった、てやつ。『ヴァイラス』『イベント・ホライズン』『サンシャイン 2057』がこのパターン。メンバーの発狂パターンのほかにも、怪物がいる場所に踏み込んでしまう("D.N.A." 『ゴジラ [ハリウッド版]』『13日の金曜日 [リメイク版]』)、怪物が侵入(『トレマーズ』『エイリアン』)、怪物が発生(『2001年宇宙の旅』)のバリエーションがある。

『ザ・ビーチ』は主人公が発狂したけどそれは大した問題じゃなく、同時に閉鎖コミュニティ全体がおかしくなって自己崩壊寸前ってときにモンスター(常識的な大人)が侵入して全部チャラっつう珍しい展開。主人公は特別な存在じゃなく、メンバーの一人でしかなかったのは新鮮だったな。惜しむらくは、レオ様の演技がまだ未熟で発狂ぶりがイマイチだったってとこかな。その少し前に "D.N.A." で、ブラピのあまりにも見事な狂いっぷりの演技を見てしまったってのもあって。

『スペース・サタン』は発狂と怪物発生の両方でさ、低予算をエロも混ぜてごまかしてたくせにかなり怖かったですよ。展開をあんまし覚えてないけど、身長2メートル超のロボットが、発狂した奴の頭部を切り取って自分の頭の位置に載せてたのはもう、深夜に見ていいもんじゃなかったですよ(ガクブル)。

あああまた余計なこと思い出した。『帝都物語』の原作小説でさ、平将門の首塚の由来が出てたんだわ。これがまたキテた。映像じゃなくてもいいんだな……。

将門は討たれた後、京の都で首が晒された。首から下は別な場所に安置されてた。あるとき晒されてた首が雄叫びを上げ、怪光を放って宙に浮き、東の方角(将門が独立国を作ろうとした、今の関東の方角)に飛んでいった。同時刻、胴体もムクリと起き上がり、首のある方向に走りだした。こええ。むしろ首なし胴体のほうがこええ。

怪現象の報せを受けた那須与一、飛んでいる将門の首に向かって弓を引き、矢をひゃうとよっぴいた。見事命中するも、首は飛び続ける。しかし首の勢いは次第に弱まり、ついに地面に落ちた。同時に胴体の方もその場に倒れ、二度と動かなかった。首が落ちたその場所が今の首塚、だそうな。このエピソード、もう首も胴も怖くて怖くて。

つか生首でいうとさ、このまえ書いたモンゴル軍チョーこええの話題、ちょっとフェアじゃなかったですよ。対決した鎌倉武士も相当なもんだぞ。

Wikipedia「元寇」『八幡愚童訓』による戦況から。

「菊池武房の手勢は多くが討ち取られて、菊池武房のみが討ちとられた死体の中から這い出して、討ち取った元兵の首を多数つけて帰陣した」

日本にとって不利な戦況の中、菊池武房氏のこの働きが光ったらしいんだけどさ、迎えた上役は彼の姿を見てどんな気分だったろ。手柄を立てての帰還は嬉しかったろうけど、たぶん髪振り乱し鬼神の形相で、体じゅう血まみれで、腰の周りに異国人の生首をずらっと並べて下げてたかと思うと……。それでも「天晴!」と言ってあげなきゃいかんわけで。

日本の昔の戦での習わしだったとはいえ、生首をいくつも体につけてる人の光景ってのは、おいらはウゲゲって感じでどーも。そこに居合わせたら確実に嘔吐する自信あるわ。かの大いくさでの大功労者に対して大変申し訳ございませんですが。そして、先日はモンゴルの所業ばかりあげつらってしまって、モンゴルの皆様、大変申し訳ございませんでした。

しかしこの(架空の)上役のツラさ(の想像)って何かに似てるなーと思った。

飼いネコが飼い主のもとに、死んだネズミやゴキをくわえて持って来るアレ。うぎゃーーー!! でも「よくやった」と褒めてやんないといかんアレ。……似てるなぁ。

イラッと来てしまう、ほんのちょっとした他人の行動、てのが最近ちょっと気になったり。状況をもうちょっとだけ読んでくれればなぁーという感じで。

自分でも「こんなこと気にするなんてオレ度量が狭いよな」と思ってしまうことで、微量だけど濃度2倍だったり。

これ、特定の人が頻発する。てことは、その人は特に気づいてない、または気にしてない、あるいはおいらにとってイライラの元なだけで、大部分の人はどうとも思わん程度の小さいこと、なのかな。

内容は、相手にいちいち注意・指摘するほどでもない、ほんの些細なことだったりして。てことで状況改善は望めない。そしてそういう人たちに悪気は一切ないわけで。

ていうか自分もやらかしてしまってるときってけっこうありそうだな。気づかないっつうだけで。

なんか好きな曲『そんなところに神は宿らない』。『護法少女ソワカちゃん』シリーズの作者さんですな。

爽やかな曲調とわけわかんない歌詞のタッグが絶妙ww オリジナルの投稿はニコニコ動画だす。

この感じ、なんか懐かしいなーと思ってたんだわ。それが分かったもんで。

たま の『さよなら人類』が近い系統だよなw

んで『さよなら人類』は たま のみが演奏できる印象だけど、「そんなところに……」はそうでもないような。アイドルが歌ったら流行りそうな気もする。

しかしこのシュールな歌詞を歌いこなせる系っつうか、それでイメージが崩れない系っつうか、それで観客がむしろ納得する系のアイドルっているんだろうか。

あーなんかしょこたんだとすごくいいんじゃないかって気がしてきたw

しょこたん、新曲にいかがでしょう?ww

地震予知って、一応方法が確立されてるっぽいのもあるんだな。

VAN 法というのがそれらしい。地球電磁気学を応用する方法か。って地球電磁気学って2種類あるのか。どっちを使うんだべ。

たぶん主に下のほうだな。それなら大地震が起きるごとにそれっぽい話が出るわな。FM 放送の電波の状態がいつもと違うとかが兆候として有効とかなんとか。

それが VAN 法なのかわからんけど、FM 波のやつ、ぶっちゃけあんまし当たんない印象。大きめの地震が起きたあとになって「その兆候を既に掴んでいた」なんつう後出しジャンケンで。そしてそんなときは大抵、「データから、次はこの時期にあの場所が危ない」とかの予言するけど、めったに当たった試しがないと。

ほとんど宏観異常現象と同列の扱いのような気がする。宏観現象ってほんとなんでもありだからな。VAN 法って今のところ、そういう十把ひとからげのひとつ程度って感じじゃないのかと。

地震予知が難しいのは、地面の中はどうなってんのかよくわからんってのが大きそうだな。最近、昔の映画の『黒部の太陽』を観たんですわ。石原裕次郎と三船敏郎の夢の共演作品。これでフォッサマグナの破砕帯を抜けるトンネル掘削の苦渋が描かれてる。

地震って破砕帯の有無で伝わり方が相当違ってきそうな気がする。たぶん長年の地震データで、地下や海底下の破砕帯の位置と規模はある程度掴めてると思うけど、そこらの挙動がどう出るかっつうシミュレーションは相当難しそうな気がする。それだけでもわけわかんなさそうなのに、震源近くの岩盤の弾性率とか、震源ではどこに破断してどう亀裂が入るかとか、もういちいち予測できんような。それが地震予知を難しくしてる、という気がする(根拠ないけど)。

てことでその正攻法とは違う方法が、常に模索されてるんじゃないかなと。そのひとつが、VAN 法とかの地球電磁気学的手法なんじゃないかなと。

んで VAN 法と一致するのか、それとも別な地球電磁気学手法に入るのかはわからんけど、JAXA が解析した衛星データから、地震予知できるかも、っつう発表があった。あれは万能ではないみたいだけど、条件が整ったときにはなりなりに行けそうな気がするんだけどな。ソース記事はコチラ。東日本大震災の3年前に発表されてる。データを取得した衛星 ひのとり は1991年7月に大気圏再突入で運用停止してる。以降、電離圏の電子温度低下を観測してる衛星ってないんだろうか。あの震災の前後で JAXA はこの手の発表してないし。

つか VAN 法を含めていろいろ乱立してるっぽい地球電磁気学的地震予知って、そのうち信頼性が高そうな複数をまとめたり、それぞれで多角的にデータを統合するなりして予知精度を上げるとかなんないもんだろうか。

「言うは易し」そのものだけどさ。

ああああああやべえ! 日産ティーダ、おいらが乗ってるのと(たぶん)同型が昨日すげぇ死亡事故起こしたですよ。どうもエンジン周りの故障が原因らしくて。

News U.S. 様のまとめによると、問題の部品はリコール対象じゃないらしい。

昨日の事故は悪い要素がいくつも重なって起きた悲劇らしい。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

そしておいらも同じリスクを負ってる可能性が出てきたってことですかい? 冥福を祈られる立場になりうる可能性アリってことですかい?

同じトラブルは過去にいくつも出てるっぽいんだが。おいらが乗ってる個体が対策済みなのかどうかってどうやって調べればいいんだ? リコール対象じゃないってことは、ディーラーに持ってっても「大丈夫」と太鼓判を押されるだけのような気もする。

最近の日本製 SF 映画の CG って、ちょっとおもしろい展開な気がする。おいらの勘違いの可能性大だけど。

実写版の宇宙戦艦ヤマトやキャプテン・ハーロックの CG 特撮の見栄えは正直、ハリウッドの VFX よりクセがある。ぶっちゃけアナログ特撮時代から変わらず、向こうよりはカネかけてないというか。

CG の宇宙戦艦の場合、リアルに作るにはテクスチャにどんだけ手間暇カネかけるかが勝負どころかと思う。けど悪い意味ではなく、今の日本の CG 宇宙船、かつての東宝のミニチュア特撮を思い出させる味わいがあるような。『さよならジュピター』『ゴジラ(1984年版)』『零戦燃ゆ』『首都消失』での東宝80年代ミニチュア映像はモロバレだったけど、あの独特な質感は嫌いじゃないっす。

もしかして日本で CG VFX を作ってるスタッフって、アナログ時代の特撮の影響を受けてるのかな。意図してあの質感を再現してるのかな。だとしたらさ、庵野秀明監督が日本のアナログ特撮技術の保存を訴えてるのは適切と思うが、ただ消えていこうとしてるんじゃなく、デジタル世代に無事に受け継がれた様式や美学もあるのかもなーと思ってさ。

そうなると、アナログ時代はしょうがなくチャチになってしまったけどベストを尽くして作った質感が、デジタル時代にはカネのなさをうまくフォローする有効な手段として機能してるってことでして。「テイスト」「味わい」「タッチ」とかのなんかそういうやつ。

一方で日本の CG VFX は『ALWAYS 三丁目の夕日』みたいな、完璧な CG 映像を作る実力はあるわけで。要はカネのかけ具合で松竹梅を取り揃えておりますってことか。

映画と関係ないけど、回転じゃない寿司屋でのグレード分け、知らんうちにワンランクずらしてたんだなw 平成一桁あたりまでは、「特上・上・中・並」だった。それが今は一例として、「極上・特上・上・中」とかになってたりするww あと30年もしたら、ラインナップは「アルティメット究極スペシャル極上・アルティメットではない普通の究極スペシャル極上・極上」とかになるんだろうか。

そこらへんの流れを勝手に妄想。

ネーミングで「下」を避けて「並」にしたってのはなかなかの既知だと思う。んでそれで慣れてきたらやっぱし「並」はちょっとなぁってなったんだろうなぁ。しかも安い回転寿司の台頭で、寿司屋は高付加価値路線を採り始めた。それでグレードの名前を豪華に盛ることにした、て感じかな。ただ、ネーミングと値段のグレードアップに伴って、ネタもなんぼか高級化させてくれたような。そこは職人の良心てことですかね。

ちょっとおもしろい寿司屋を発見しましたですよ。

郊外に、「八食センター」っつう鮮魚販売メインの巨大スーパーがあるんですよ。そこのシマワキ水産の販売ブースの一角が寿司屋になっててこれがw 客席はカウンターのみで最大5人座れる、かなり小規模なお寿司屋さん。

廊下にいきなりカウンターってわけじゃなく、ブースが凹んでて、その中に入って、という形でして。買い物客の通行の邪魔になったりとかを気にする必要はないっす。

買い物客の雑踏と周辺のお店の販売員の掛け声の中で寿司を食うってのは、やってみたらシュールさが意外といい感じで。気に入ってしまったですよww 自社ブースで売ってる魚をその場で捌いて、てのがまたなんか面白いというか。

営業時間を訊いたら、朝9時〜午後3時頃だそうな。

お酒も出してるみたいで、寿司と一緒に昼間っから楽しみたいとこだけどさ、行くのにクルマもチャリもまずいよなぁ。うちは中途半端に近いもんで、バスで行くには不便、歩くには遠いっつう感じで。何かいい方法ないもんかな。

地元でほかの人に話したら、「何だよそんなとこで寿司なんて」っつう順当な反応wをいただいてしまった。けどうまかったしなー。あの雰囲気はほかじゃ味わえんしなー。

音楽業界の流れというか、音楽業界と客とのフィードバック関係というかで、ひとつ気がついたかもしんないけど基本的に妄想。

アイドル曲がヒットチャートを占拠するようになると、ほかのジャンルに客が流れるような気がする。80年代はそんな感じだったような。テレビの歌番組がどんどんアイドルだらけになっていく間に、アイドルに興味ない人やその路線に飽きた人たちは、洋楽ロックや邦楽ポップス、フォークなんかに流れていった、て感じがする。んでもともとアイドル系より市場が小さいそこらへんのジャンルは一気に潤った、ような気がする。

そこからユーミンとかサザンとかが不動の地位を築き上げたと。正統派アイドル路線はおとなしくなって(消えたわけではなかったが)、バブル期に入ったらロックバンドがブームになったしな。そこからヘビーメタルやパンクも認知度を高めていったと。日本のポップス界隈は、客の求めに応じて一気に多様化していったと。それが90年代以来の J-POP につながっていったと。

70年代もビッグなアイドルは多くいた。けど同時に演歌と歌謡曲の実力派も強くて、食傷することはなかった感じ。

子供の頃、町内会でどっか近場にバス遠足みたいなのに言った時のことを思い出したわ。団体様用の大座敷で昼飯が来るのを待ってる間、友達と走り回って遊んで盛り上がってたんですよ。したらタンス職人のあんちゃんに「静かにしろ!」と一喝されまして。

ビクッと動き止めたガキどもに向かって、あんちゃんテレビを指差しつつもう一言だけ。「今から岩崎宏美が歌うんだ」。

妙に納得してしまって、みんなして静かに岩崎宏美の歌声を聞き入ったですよ。

ここ数年、音楽業界全体が沈滞して売上が落ちてるそうな。けど CD の売上枚数は一見、悲観するほどには悪くないような。けどそれはアイドル商法的ななんてーか、アコギっぽいテイストな売り方が支えてるような。市場全体から見ると少数の熱狂的なアイドルファンが数字を吊り上げてる状態ってことかな。

今がアイドル全盛状態なんなら、アイドルに興味ない人や飽きた人たち、さてどこに流れていくんだろ。演歌・歌謡曲はもう目がなさそう。洋楽も特には盛り上がってる感じはないような。ていうか洋楽もアイドル化というかアイコン崇拝化というかの時代な気がするが。

流れ着いてる先はボカロ?

あれはあれで何でもありの、既存の音楽業界をアマチュア人材で再構成したパラレルワールドなわけで。そしてそこでもアイドル的な要素はけっこう強そう。80年代の受け皿とは質的に違う気がする。さてそうなると、どんな反応が起きるんですかね。あるいは、ボカロとも違う受け皿がもう機能してるのかな。おいらが鈍くてわかってないってだけで。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |