この前買った iMac、なんでまた一番下のモデルなのかっつうと、まず安く上げたかったわけね。当たり前だけど。けど、踏ん張ればもう一つ上の24インチも行けた。けど CPU もグラフィックカードも同じでさ。24インチだと画面の面積は20インチの44%増し。けど描画能力が同じだと、動画とかでいろいろ苦しくなりそうな気がして。その意味でヨユーがありそうな20インチってことで。

今まで使ってきたモニタが最大で17インチだから、このサイズで充分でしょってのもあって。てか売り場で見た24インチがでかすぎてびびったってのもあったりして。

って理由を書き出してみるとほんと貧乏性だww

家でモニタの大きさを並べて比べてみたら、ビスタサイズ20インチ(縦横比 16:9)よりスタンダードサイズ17インチ(同 4:3)の方が高さがあるね。そこがちょっと残念と言えば残念かな。けど今時の液晶モニタらしく、すげえ明るくて S/N 比が高くて。ついにブラウン管さえ超えたか?

画像は左から iMac の G3, G4, G5 っす。

またキャンディカラーやらいろんな色の iMac が復活しないかなぁ。あのデザインのまんまで。けど中身は、液晶モニタに Intel 入ってる(←ダサいコピーだよなぁ、と当時から思ってた。まぁ本国での "Intel Inside" の邦訳なんだけどね。ちゃんとダジャレになってるんだけどね)で。

でもあれ、ブラウン管モニタのデザインを最大限に利用してたからなぁ。だからこそ当時はもう世の中に平面ブラウン管があったのに、単価が安い球面ブラウン管を狙って採用できたり、みんなびっくりの半透明な筐体を導入できたりしたんだよね。もうあれは実現不可能なデザインなのかなぁ。

今の iMac のデザインの原型は iMac G5 だけど、Apple はよっぽどこれを気に入ったみたいだな。使ってて不便てことがないからいいけどさ、これに決まったのっててどうも生産者側の理由のような気がして。完全一体型って設計は大変だろうけど、生産コストかかんなさそうだもん。可動部分は首振りのみ。しかも上下動のみ。iMac G4 はそこらへん、かなりコストかけてたよね。本体とモニタをつなぐ可動アーム、あれはそうそう安くは上がらんかったでしょ。

まぁデザイン的にどれもイイんだけど、初代のインパクトとカワイさが忘れらんない。でもその線を踏んで出した eMac はあんましかっこ良くなかったなー。てことで、G3 時代の iMac は奇跡のデザインだったってことでひとつ。

おととしの11月、手持ちだった iMac G3 400MHz を売り払ったんだわ(買い取り価格2,000円だった)。いやいやあのデザインと色は手放すには惜しかったかも。取っとくんだったかな。けど PowerPC G3 400MHz(当然シングルコア)はやっぱしキツいっす。

去年の3月の投稿作品なんだけど、すげえカッチョイイ曲にハマりまくってて。その名も

イカスーー!! \(≧▽≦)/

↑グループサウンズ的な褒め言葉。

『護法少女ソワカちゃん』シリーズで有名な kihirohitoP のマスタービースのひとつです。サウンドがマジしびれる。容赦のないスネアが、オルガンのピペピペな絶叫がたまらぬ〜。シュールな歌詞も kihiro 様の十八番。リンのボーカルも曲にすごい合ってる。

てことで、今や Mitter で落として iExtractMP3 で抜いて、我が iMac 内の iTunes にて連日連夜轟きまくっとります。こいつぁ中毒曲だぁ〜。

素晴らしすぐる。っつうかもうこの作者さん自分の世界を完成させちゃってる&認めさせちゃってるんで、使ってるボーカロイドは何かとかもう全然意識させないw

ちなみにデフォルト PV に出演してる2人は『護法少女ソワカちゃん』の敵キャラ、精神的迷子の兄妹ヤンデルとグレテルだ。敵なのに裏ストーリーまで作られる人気者なのだ。ついでに、同じ回に登場したぬめり川くんもかなりの人気w

推敲、推敲、ただ推敲。

どこの何をって、この日記のさ、2005.5.7 から2カ月くらい。そう。あのドキモエメドゥーサ全49話(超大作だったなぁ)。あの頃調子に乗りすぎていろいろアレだった部分、後々けっこう気になっててさ。そんで直そう直そう思いつつずーっとやってなくて、ついに今日決行した、と。

とりあえずね、友達その他の顔出し写真、みんなリンク切ったり文章中から削除したりしたわ。やっぱねぇ、個人情報保護最優先の時代ですから。ええ。

こういう世の中はギスギスして嫌だねえとか思ってはいるけど、一方で友達を危険に曝してるかもしんないと思うと、ここはひとつ世の中に合わせた方がよさげなわけで。女性の友達、みんなカワイイから自慢したいんだけどね。ま、責任追及/回避社会の片棒を担いでるとでも何とでも言ってくだされ。

メリケンさん、日本に F-22 戦闘機を売るのに本腰を入れるようになったっぽいね。法整備を検討し出したとか。F-22 はステルスだとかなんだとかの国家機密級の装備がてんこ盛りらしくて、アメリカの法規制に引っかかるから輸出はしない方針だったそうで。けんど日本があんまし F-22 を売ってくれ売ってくれとせがむもんで、しょーがねーなー、ってことになったらしい。

でもちょっと問題あったりしてね。アメリカ本国じゃもう F-22 の生産は終えるつもりだそうで、製造ラインはもう止まってるそうな。最新鋭の F-35 がこれからロールアウト予定なもんだから。けど時期は不明。

そんなわけで、無理を言う日本のためにラインを無理に再開して、日本のためだけに F-22 を作って、法律をいじってまで売ってやりますから感謝しなさいこの野郎ってことなのかな。ついこの前までアメリカは「F-22 はもう作らないから F-35 を買ってくださいよ」と言ってたから、けっこう大胆な方針転換ですな。単純に客の要望に応えようってことかも。

日本が F-22 にこだわるのは、たぶん F-35 はまだ量産品が完成してなくておっかないからかと。F-22 ならその点かなりの生産実績あるし、現時点で世界最強と謳われてるからね。もしかして F-35 がスカだったら笑い事じゃないからね。そういうことかと。

けど、いったん閉じた生産ラインを外国のためだけに再開するっての、精度や従業員のモチベーション的にどうなんでしょ。あるいは、日本の関係者や自衛隊員が工場内に入っての視察だの監視だのができるんかねえ。やらしてくんない気がする。日本人はただの客として、できてきたものを受け取るしかできないような気がするけど。それで品質の保証、ほんとにできるんかねぇ。

昔、ちょっと似たようなことがあって日本はひどい目に遭ってるよね。1979年と1980年、宇宙開発事業団(当時)がアメリカの技術をもとに作った N-I ロケットで あやめ、あやめ2号という静止通信衛星を打ち上げて、どっちも軌道投入に失敗したことがあって。その原因はよく分からんってことでウヤムヤに決着させられたそうだけど、一番怪しかったのがアメリカから買わされたアポジキックモーター(打ち上げ行程の最後に、衛星を静止軌道に投入するための最終段ロケット)だったみたいで。

あやめ シリーズに使われたアポジキックモーターは固体燃料型。アメリカじゃとっくに生産が終了してた旧型で、倉庫に余ってたのを体よく押し付けられたらしい。しかも高い値段で。

固体燃料ロケットは長期保存が利く点が便利だけど、それでもあんまし長いこと置いとくと、燃料が内壁からはがれて隙間ができたり燃料にひびが入ったりして、異常燃焼の元になったりする。どうもそこらが原因になった節があったそうで。

この事故の後、アメリカ側は「ブラックボックス技術だから」と直接的なデータの提出を拒んだそうで。そんで日本側で取った別なデータを日本の技術者が解析したら、やっぱしアポジキックモーターが一番疑わしい、となったそうで。で、握り潰されるのは覚悟の上で、宇宙開発事業団はそのデータを証拠として NASA に叩き付けたらしい。日本の宇宙開発がアメリカのイエスマンじゃないことをこれで表明したってことで。

メリケンの親方にタンカ切った手前、宇宙開発事業団はそれ以降は自前技術の習得に執念を燃やして(一応、もとからその方針ではあったけど)、H-II ロケットでついに純国産大型ロケットを実現しましたな。現行の H-IIA はコストダウン目的でまたアメリカの部品を導入するようになったけど、もうブラックボックスはないし、それを盾に変なものを押し付けられることもなくなったわけで。

ていうかアメリカのロケット部品メーカーにとっては、日本国内にライバルが存在することになったんで、わざわざ外注してくださるお客様はありがたいわけ。てことはかつてのボッタクリ価格ももってのほか。そんなわけで、「コストダウンのため部品を輸入する」が成り立ったわけで。

戦闘機の話だとどうでしょ。常識で考えて、売る方としてはどうせなら新型の F-35 を高く売り込みたいはず。莫大な開発費の元を取るために、予約の生産機数を確保したいはずだから。生産終了の製品(F-22)を無理に復活させるってのは、どう考えても力技だよね。となると、在庫処分だったアポジキックモーターの件とは事情が違うわけか。

結局、F-22 と F-35 の世代交代の空白期間に、タイミング悪く日本の戦闘機の更新時期がかぶってしまったってことか。

ごたごたしてるアメリカを見て、日本はさらに「自力で新型戦闘機を開発する」っつう選択肢も公表して揺さぶったりして。てことはアメリカとしては「分かりました分かりました。当初のご要望通り F-22 をお売りいたしますよ」ってことなのかな。そうだといいけど、なんかいろいろ裏で抜け目のない打算が渦巻いてそうな気がする……。

開発名「心神」としてけっこう具体的なところまで来てる国産ステルス戦闘機、本当にやる気あるのかな。これもこれでなんだか不透明のような気がする。日米で共同開発の形を取った F-2 支援戦闘機が生産終了に追い込まれたのは、単価が高かったかららしい。日本は武器輸出をしない国なんで、国産戦闘機の顧客は自衛隊のみ。販売数を稼げないんで開発費が薄まらない。てことで「世界一高価な戦闘機」と呼ばれるようになってしまった(実際そうなのかどうか知らんけど)。完全オリジナル設計じゃなくアメリカの F-16 をベースに作ったから、開発費はそのぶん押さえられたはずなんだけど。

てことは心神は全部オリジナルだから、開発費がものすげー高くなるのが目に見えてる。当然それは単価に跳ね返る。 F-2 をさらに超える高価さになりそうなわけで。だったら外国から買った方がよっぽど安く上がりそうなわけで。

そう考えると、心神は開発者は懸命なんだろうけど、政治的にはアメリカへの噛ませ犬的存在なんじゃないのかと。もしかしたら完成しないでお蔵入りする可能性がやたら高いんじゃないかと。まーせっかく開発してるんだから、心情的には完成させてほしいけどさ。

ていうか「外国から買った方が安いから/楽だから」だといつまで経っても自前の技術が身に付かなくて、それを続けると技術先進国じゃいられなくなるわけで。

なんかこう世の中の仕組みとしてですね、物事の判断基準として、「それが真実かどうか」よりも、「誰がそれを言ったのか」を取る傾向があると思うんですよ。

どっちがいいか落ち着いて考えると、ていうか考えるまでもないばかばかしい話なんだけど、世の中どうもばかばかしい方をいつも選んでしまってる気がして。

上に書いた2つの要素をもうちょっと噛み砕くと、「自分で判断するのがめんどい/自信ない/禁じられてるんで、信頼できる人の意見を鵜呑みにする」て感じですか。思考停止っつう恥ずべき状態ですな。けど、自分が興味を持ってない分野だと特にそうやってしまいがち。

おいら政治・経済については、世の中のフツーのレベルに比べてあんまし興味がない方だと思う。そこらへんの教養も低いし。てことで、新聞に書いてることをほとんどまるまる鵜呑みにしちゃうのよね。ふーんそうなんだー、と。でも科学・技術あたりは関心あるもんで、そっち方面の記事なら「あーこの記者、基本を理解せんでウソと妄想で埋めとる」とか「紙面のスペース取れなくて大事なとこ端折りやがった」とか「どうでもいいとこに気を取られて肝心なこと忘れてちゃって」とかある程度分かるわけ。

「自分の頭で考えよう」

忘れがちだけど、これ、おいらは大事だと思ってる。もっと具体的には「それホントかよ?」ですな。

まぁ「自分の頭で……」だって受け売りだけどね。1980年代、宇宙開発事業団(NASDA)が初の純国産大型ロケット H-II の開発を始めた時、責任者の五代富文が内部向けに言い出した言葉。この人は昔からよく一般向けに本を出してたんで、それを買って読んで知った、という顛末。

彼の本によると、その頃の NASDA は NASA からの技術移転を受けてロケット開発してたんで、「アメリカの文献と資料にこう書いてあるから正しい」という考え方が幅を利かせてたそうで。けどそれじゃ初体験の自前の大型ロケット開発はとてもできない、と踏んだ。そのためには全部独自にデータを取って研究できればいいんだけど、日本の宇宙開発予算はアメリカの10分の1しかない(実際は NASA は直接予算のほぼ同額を軍からも提供されてるそうで、ほんとは20分の1らしい)。結局は「自分の頭で考えよう」を各場面で実践しつつも、アメリカが公開してる資料やノウハウをできるだけ利用する、という方針になったらしい。

けど自分でモノを作るってのはそれじゃやっぱしできなくて、開発の一番の肝の第1段メインエンジン LE-7 が難航。予算増額のうえ計画より2年遅れで H-II ロケットは完成した。最終的には NASA からのデータ(スペースシャトルのメインエンジン SSME のもの)は、基本原理は同じだけど設計思想が違って意外と役に立たなくて、結局は自力で問題を解決していった。んで、五代氏は「技術というものはやはり、自分で汗をかいて苦労しないと身に付かないものなんだな」と実感したそうだ。これ、自分の頭で考えることさえやめてたら、開発は頓挫してたかもね。

自分で考えるっての、とりあえず関心があるところから、てことでいいと思うけど、おいらの場合ずーっとそのまんまだからなぁ。そろそろ自在に水平展開できるようになってないといかんのにな。っつうか、下手に自分で考えを広げると憶測の割合が高くなっちまって、不正確だったりするのよね。そこらへん、どこまでが事実でどこからが憶測なのか、はっきり区別できるようになるってのが課題ですか。

とりあえずそんなわけで、自分の頭で考えてみたシリーズ突如発動w

てことで今日の餌食はタイムリーに『七夕ライトダウン』。

マスコミが派手に取り上げて全国規模で盛り上がってるみたいだけど、環境保護には特に何の意味もないのでは? 節約の意味での省エネに幾分かの効果はあるだろうけど、電力会社としては電力事情を全然考えてないイベントなもんだから苦笑いだろうなぁ。

一応、謳い文句では「ライトダウンで CO2 削減」てことらしいけど、あのさ、夜の電力供給源ってさ、「CO2 をほとんど出さない」のが売り文句の原発なんですが。100%じゃないにしても、原発由来の電力は昼間より夜間の方が確実に多い。

原発は出力調整が難しい。だから全開か止めるかしかしない。1986年のチェルノブイリ原発事故は、出力調整技術の試験中に起こったらしい。てことであれ以来、世界の原発は出力調整にはかなり慎重になってる。しかも規模がでかいんで、たったの24時間周期じゃオンオフさえままならない。となると年に一度の検査の時期以外は、ずっと全開で回しっぱの電気作りっぱなんですよ。

けど昼と夜とじゃ電力の需用量が数倍も違う。原発の出力に対応できる大量の電力をためて放出するバッテリーってのは、揚水発電以外にまだ実現してない(NAS 電池というのが風力発電の規模でもう実用化されてはいるけど)。んなもんだから、単体じゃ出力調整できない原発の出力は、セットの揚水発電でできるだけ調整することにしてる。それでも吸収しきれないギャップは、火力や水力その他の発電手段を24時間の周期に合わせて出力調整して埋めてる。

てことで、夜の発電は原発が主役ってことになる。電力会社は「ベストミックス」とか言って、様々な発電手段を適正な割合で用意するのが大事、とのたまっては「もっと原発を増やそう」と持っていきたがってる。けどほとんど原発由来のはずの夜間・早朝の電力が揚水発電で吸収しきれなくて余りまくってる証拠に、その時間帯の電力は割引料金になってる。電力会社の本音は「夜にもっと電気を使ってくれ」ということ。その要望に応えるべく生まれたのがオール電化住宅。もう証拠出まくり。

で、どこまでホントかちょっとうさん臭いけど、原発は「CO2 をほとんど出さない」。そこを信じるとすると、夜にライトダウンしたって CO2 は大して削減されない。となるわけ。それより昼間の消費電力を削減した方がよっぽど効く、ということ。

「東京みたいなでっかい都市でも年に一度くらいは星を見たい」っつう意味じゃとっても粋なことだと思う。けどこれで「地球のためにいいことをしてる」と思うのは勘違いなんじゃないか、と、おいらは自分の頭で考えて結論したわけです。盛り上がってるイベントに水を差すのは野暮だけど、要は余計な正義を気取るからおかしなことになるんじゃないのか、と。

1.22GWh で CO2 削減量476トンですか。この数字、もしかして「削減した電力は全部火力発電で作られたもの」と極端な仮定をして出した過大な数字かもしれない気がする。実際は原発由来の電力も混じってるから、それだとおかしいになる。ライトダウンは夜間。原発が主力になるはずの時間帯。ちょっと気になるんで、どんぶり勘定で確かめてみるか。

削減したはずの CO2 476トン、石炭換算だと11分の3をかけて、約130トンの石炭を燃やさなくて済んだ、ということですな。

上の「11分の3」の根拠は以下。CO2 に含まれる炭素の質量を求めてみる。炭素の原子量は12(陽子と中性子が6個ずつ)。酸素の原子量は16(陽子と中性子が8個ずつ)。陽子と中性子の質量はほとんど同じ。てことで、原子量の比率が質量の比率になる。CO2 全体の原子量は、炭素原子1個+酸素原子2個なんで、12+16×2=44。CO2 と炭素の質量比は 44:12 → (約分して)11:3 となりますです。

火力発電燃料の主流は重油と天然ガスだけど、石炭の組成は80〜90%以上が炭素、5%程度が不燃物質(灰)らしい。これを簡単のために炭素100%の石炭を燃料として仮定してみる。

今 Wikipedia で石炭の熱量を調べたら、6700kcal/kg だそうで。ジュールに直すと28MJ/kg。ジュールの定義からkWh に換算すると、7.78kWh/kgですか。トンあたりだと7.78MWh/t。

七夕ライトダウン2008での削減電力消費量が1.22GWhってことで、これを7.78MWh/tで割ると、156.8トン。

「CO2 削減量476トン」から算出される石炭換算の130トンに近い数字が出てきましたよ。けど誤差18%でおいらの算出値(石炭火力のみで発電した電力のみが削減された、とした場合)の方が大きいってのは微妙。

もう少しだけ正確に行こう。条件をあと2つ足してみる。A.) 火力発電の効率と B.) 燃料の種類。

A. 火力発電の効率は旧来型で40〜50%程度。最近稼働し始めてるコンバインドサイクル型で60%くらい。間を取って50%とすると、燃料消費量は2倍になる。

B. 火力発電の燃料の割合は、石炭は15〜20%くらい。残り80〜85%は、重油と天然ガスが半分ずつくらい。単位質量あたりの重油の発熱量は石炭の2倍くらい。天然ガスはもうちょっと上。これも簡単のために2倍とする。燃料消費量は半分になる。

2つの条件はうまいこと0.5×2で相殺なんで、数値は変わらない。発電効率を考慮したのと、燃料が現実に近くなった、という点で精度が上がったはず。で、七夕ライトダウンが主張する CO2 排出削減量とおいらとの見積もりとの差が18%あるわけで、おいらの見積もりは、全発電量が化石由来ってことで計算してた。それが主張より18%多く出た。

てことは 18÷(100+18)≒0.15 で、からの想定で、火力発電が85%、残り15%が原発その他で発電した電力、と解釈できる。

発電手段のブレンドを一応考慮してるっぽいけど、「火力が85%」って割合、ちょっと多くないかね。日本の発電手段の割合って、1日平均で原発が3割を占めてるはず。そしたらあとは、水力が1割とすると火力は6割。電力需要が減る夜間は出力調整できない原発が相変わらず全開で、火力と水力がそのぶん稼働を控えるんで、原発の比率がますます上がるはず。火力の比率は5割かそれ以下になるんでは? 火力が4割だとしたら、削減したはずの CO2 のトン数は本当は半分程度だったってことになる。

なんかどうも数字に下駄を履かせてる灰色なニオイがする……。ここらへん、主催者が主導して数字に色をつけてるんだろうか。それとも気付いてなくて、周りから誰もツッコミ入れてないんかなぁ。この「CO2 排出削減量」なるものを計算した人は知ってるはずだけどなぁ。

「ちょっとくらいのちょろまかしは大目に見てよ。お祭りなんだから」と勢いで押し切ってしまうのもアリなのかな。お祭りメインのイベントなんだったら、ありのままの数字を出しても別に問題なさそう。「どうせ数字を出すなら色を付けて景気よく行こう」なのだとしたら、科学的というより政治的な性格の団体ってことになるな。地球温暖化問題って、科学と政治っつう方法論として対極にある2つのものが同時に関わってるから難しいんだなーなんて今さらになって気付いたわ。

こんなこと言ってると、おいらに悪者フラグが立ちそう。「みんなが言う方が正しいに決まってる。そんなよこしまに物事を捉えるのはお前だけだ」「せっかくみんなで盛り上がろうとしてるのに水を差すなんて最低。そうまでして目立ちたいのか」なんて感じで。

あああなんだか、敢えて見過ごすべき正義の暗部を垣間見ちまった気分。

いやいやいや、昨日の計算、確かめたら一番はじめで間違っとりました。燃料とした石炭の質量の計算で、「11分の3」とするのを「11分の4」としてて。そんで全部計算が違ってきて、結論を差し替えましたよ。なんか鬼の首を取ったかのように有頂天になってたのが恥ずかしいっす。七夕ライトダウンの関係者、参加者の皆様、大変失礼いたしました。

と言いつつ、まだまだダウトフルな結論になってるけど。

まあこんな間抜けな間違いも、自分で考えて実行することの醍醐味ってことで強制納得しとこっと。

こういうミス、やってるその時は何回見直しても見つからんよなぁ。

2009.6.28 で、この日記が業者のブログサービスじゃないことを嘆いてみたけど、今回はそれで救われたわ。とりあえず今月分のこの日記書類、YAHOO! も Google もまだ拾いに来てなかったみたい。

このドメインに検索エンジンのロボットが巡回に来るのって、こっちから呼ばなきゃ3カ月に1回くらいの超辺境モードな頻度なのよ。これ、アメブロとかエキサイトとかのメジャーなブログサービスだと、更新後数時間で検索ロボットが来て内容を拾っていっちゃうんだよね。

恥を晒す前に気付いて直せて、ほんとよかった (-_-;A)

自分の間抜けの取り繕いでもないけど。

おとといの日記で「科学的か政治的か」と書いた。昨日の日記で、おとといの内容に間違いがあったことを認めて修正したことを書いた。検索ロボットが来てなかったんで実質上は世間様に公開されてなかったのと同じ状態だったとはいえ、対象にした関係者に謝ってもみた。

おいらはあんまし政治の力学や処世術には興味なくてさ、科学の世界での学者さんたちの振る舞い方に関心が向いてるのよね。そんでまぁ今回、汚点の処理について科学っぽい方針で対処してみたよ。まぁいつもそうしたいつもりではいるけど。

政治の場合、汚点は極力認めない方向で、「なかったことにする」よね。世間へのイメージが綺麗であることが大事だし、そういうのは内部や外部での闘争に悪い方に利用されるんで。

科学だと、間違いは隠していても、いつかは他の研究者が追試して露呈する。だから、出してしまった間違いは極力自分で見つけて、自分から訂正するのがいいとされてる。他の人にミスを指摘されたときも、それを確認したらすぐに認めること。もちろん公表前に間違いに気付くのが最高だけど、そこは政治でも同じわけで。

アインシュタインが相対性理論の数式に、後に「我が人生最大の過ち」と嘆く元になった「宇宙項」を付け足したのは、観測事実として当時ははっきりしてなかった部分を、自分の主義に合わせるためだったそうで。後に観測天文学者のハッブルが観測データを出して間違いを指摘したら、アインシュタインはその場でハッブルの言い分を認めたそうだ。宇宙の真理は絶対だからね。自分の意図に反する事実が明らかになったなら、そこからはもうどうがんばっても状況はひっくり返らないわけで。ちなみにアインシュタインは興ったばかりの量子力学の基礎理論についても「神は犀を振り給わず」と発言してまた間違えたけど、こっちは感覚的に同情できるなぁ。

ここは政治なら違うわけ。相手は宇宙の法則じゃなく人間社会だから、力技でも裏技でも実弾(カネ)でも駆使すれば、事実のねじ曲げがある程度効くわけ。そこに醍醐味を感じる人たちもいるってことなんだろうけど、おいらはそのノリはどうも苦手で。

まぁこの場合、どっちのやり方を「より格好悪くないか」と感じるか、ってことになるかと。どっちかだけが正解ってことじゃないけどさ。とりあえずおいらは科学側の方法でやっていきたいな、と。

とか言っといて、思い起こすとけっこう「それを認めない」「おれはそれ知らないよ」なんて形で、自分の間違いをなかったことにしてたりするんだわ orz

10年も前じゃなかったと思うけど、アメリカのある天文学者がミスった内容の論文を発表してしまったんだわ。プログラミングの設定ミスでそうなってしまったそうで、発表後に自力で間違いを突き止めて、ソッコーで訂正を出した。かなりあからさまな間違いだったらしく、そこまでのは学界じゃ珍しかったっぽい。で、小さくだけど日本の新聞に載るくらいのニュースになったのよ。確か宇宙の背景色だったかな。赤と発表したのが本当は青緑だったか、その逆だったか。

で、彼は科学者として当然の対処をしたんだけど、それが新聞記者(たぶんアメリカ人)には奇異な行動に思えたらしい。「なぜ自分から間違いを公表したのか」みたいな質問をしたらしく、天文学者の「間違えていたのは私ですから当然ですよ」なんてコメントが出てた。その記事を読んだとき、おいらはまるでこの件がその天文学者が仕事を続ける上で、常に足を引っ張る一生の汚点になるかのような印象を持ったけど、今思うと違う気がする。

ウソ結果を出してしまうと、その時は信用がなくなるのはそうだろうけど、科学は論文の発表があれば、それを必ず誰かが精査か追試して、その論文の真偽がいつかは明らかになる。てことは、間違ってたと知りつつ黙ってても、いずれはツラい立場になるのは確実。だったらさっさとツラい立場を進んで甘受しといたほうが、その後の研究活動がしやすくなるわけで。

つか、こういう間違いは人間的な問題じゃなく、単に技術的な問題。誰でも起こし得ることは誰でも理解できる。すぐに自分で気付いて訂正したのなら、その位の能力はあることが認められる。けど相当長くかかってから、ほかの人から指摘されて気付いたんなら、その人の能力面で疑問を感じさせるわけで。間違いに気付いても隠し続けてたことが発覚したのなら、その人の人間性が信用できなくなるわけで。実はそんなことしていいことなんか何もないってこと。

アインシュタインはいくつか間違いをして、ほかの人にツッコまれて初めて認めたりしたけど、そんなことがいくつかあったくらいじゃ偉大さが微塵も失われないほど、能力が飛び抜けてたってことですなぁ。

おいらが件の記事で、その天文学者が一生残るドジを踏んだかのように感じたのは、もしかしたら政治的性格を持った記者の記事の書き方のせいだったのかも。

一発目があんましパッとしなかった「自分の頭で考えよう」シリーズ第2弾だす。今日の血祭りゲストは、とある有名な自動車評論家先生。あの人でもクルマのことで(たぶん)間違うことがあるってやつで。

もしかしたら今は考えを変えてるかもしんない。トヨタの MR2 の評論で、その話題は出てきた(初代だったか2代目だったか忘れたけど、どっちにしろ相当古いなw)。

ミッドシップ車のリアタイヤはフロントより大きいものにしないといけないのに、MR2 は前後に同じタイヤを採用した。トヨタはミッドシップの何たるかを全く分かっとらん、とツッコミ入れまくってた。

「ミッドシップ車はリアタイヤを大きくすべき」はいいとして、その根拠として、「それで接地面積を増やしてグリップ力を稼がねばならない」としてた。これ一般によくある思い込みかと。クルマのタイヤで言うグリップ力とは、物理学の用語だと「静摩擦力」というやつ。これを求める式は簡単。「F=μN」。「F」が静摩擦力。「μ」は静摩擦係数。路面とタイヤの材質や状態で決まる。接地面積には依らない。「N」は上から押さえつける力。クルマで言うと車重。これも接地面積に依らない。

てことで、グリップ力と接地面積は特に関係ないんですわ。細かいパラメタはいろいろあるだろうけど、基本の法則はこんな感じ。F-1 マシンでも後輪の方がモロに大きいから、「駆動輪のグリップを稼ぐため」と思われがちだけど、実はそれ誤解じゃないのか、と。

この静摩擦力の式で考えると、グリップ力を稼ぐには2つの方法しかない。μを増やすか N を増やすか。

μの増やし方は、レースだと路面状態に合わせて最適なゴムの質のタイヤを選ぶわな。気温、湿度、路面温度、路面の表面状態(埃っぽくないか、アスファルト特有の凸凹の粗さはどうか、濡れていないかとか)あたり。雨用のタイヤだと表面の溝の切り方でもμが変わってくるね。あと、タイヤのゴムをネバネバする材質にして、路面と粘着させる手も使われてるね。これもμを増やす工夫。

N は車重、と言ったけど、タイヤはクルマの四隅にある。加速中、減速中、コーナリング中でそれぞれのタイヤにかかる荷重が変わるから一筋縄でいかないだろうけど、N を考える基本は車重。これは変わらない。じゃあ車重を重くすればグリップ力が増えることになるけど、レース用のクルマはどれも軽量化に神経を使ってる。矛盾ではないのか。

確かにクルマの質量を増やす方向で車重を重くすればグリップ力が増えるけど、同じだけ慣性力が増えるのよ。そうなると加速減速の邪魔になる。コーナリングでもそれだけの遠心力がかかる。グリップ力が増えたぶんが綺麗に相殺されちゃう。で、車重の増減はタイヤの踏ん張りと関係がないことが分かったけど、クルマが重いと燃費が悪くなったりブレーキを強化しなきゃいかんかったり、何よりエンジンのパワーが無駄になったりでいいことが何もない。てことで、レーシングカーの設計者は軽量化に腐心するわけです。

車体の質量をほとんど増やさずに N を増やす方法がウイング。飛行機の翼を上下ひっくり返した断面形だから、浮かない代わりにクルマを路面に押し付ける。この力は慣性力とはほとんど無縁なんで(せいぜいウイングのぶんの質量増加ぶんだけ慣性力が増える程度)、車重をあまり増やさずにグリップ力だけを稼げる。それでどの F-1 マシンもウイングを付けてるというわけ。そういや今年のレギュレーションじゃ、走行中にウイングの仰角を変えられるようになったとか。どう影響するんかねぇ。高速コーナーでスピードが増して危険じゃないのかねぇ。どうなのかねぇ。

そしたら実際は何のためにミッドシップ車の後輪は大径 or/and 幅広なのかっつうと、単純に摩耗対策なんじゃないの? 駆動輪は摩耗が早いから、前輪より大型化して減りにくくして、ゴールまで、もしくはタイヤ交換まで、前後のタイヤとも無駄なく使い切るようにしてるんじゃないかと。

タイヤを大径・幅広にすると接地面積が増える。ここまでは評論家先生とおいらは意見が一致する。で、接地面積が増えると接地圧が下がる。単位面積あたりでの N が下がるってこと。これだけでまずタイヤが減りにくい。さらに大径だとタイヤの周長が長いってことで、前輪に比べて回転数が少ない。タイヤ表面の同じ部分が路面とこすれる回数が少ない。てことで、これもタイヤの減りを少なくする。というわけ。

てことでミッドシップ車の後輪を大きくすべき理由、レーシングカーで実際にそうなってる理由って、おいらは「グリップ力を稼ぐ」説を否定して、上に書いた理由から「摩耗対策」説を提案するよ。専門家からの確証を特に得た話じゃないけどさ、どうでしょ、よければあなたの頭でもいっちょ考えて判断してみてくださりませんかねw

ていうか大抵のスポーツカーオーナーは格好でクルマを選んでると思う。コーナーを限界まで攻める目的の本気な人は、数としてはそんなにいないかと。だから、せいぜい高速道路で他のクルマよりちょっと速く走る程度なら(おいらのローバーミニでもできる)、細かい性能や特性をウンヌンしてもあんまし意味ないのよね。ってこれ言ったら身も蓋もないんだけどさ。

公道を走る乗用車だと、スポーツカーだってタイヤを1日で使い切ることはまずない。だったら MR2 みたいにミッドシップなのに前後のタイヤが同じサイズでも、定期的にタイヤローテーションすれば問題ないってことになる。グリップ力に関してはさっき書いた通り、タイヤのサイズは特に関係ない。てなわけでトヨタの設計は、メカニズムとしては別に間違ってなかったってのがおいらの結論。

ただ、ミッドシップ車ならリアタイヤが大きい方が、見た目断然かっこいいんだよね。で、やたらスタイリング重視に偏ったクルマ作りをするホンダはそこをよく分かってて、ビートをその方針で作ったね。NS-X がどうだったかは忘れたわ。あんまし見たことないし。

トヨタが MR2 のデザイン設計で責められるべきは、最後の最後の詰めでビビッて、そのあたりに微妙に陳腐さを残したまま妥協してしまったところかと。「80点主義」の呪縛か、それとも日本初のミッドシップスポーツカーだったから、当時の社会の許容度的にここまでが限界だったか。

けどそこを気にしなきゃ、MR2 は間違いなくカッチョエエクルマですわ。おいらは初代が好みっす。

おお、さすがに今となってはリーズナブル。1台欲しいかも。

このシリーズいきなり始めたもんで、いったんクルマの力学関係で始めたらそれしか思いつかん (^^;) てことでもうそれだけでいっちゃう。あとは思いついた時々、ということでひとつご勘弁を。

今回のゲストは、とあるモータースボーツジャーナリスト氏。彼女が1991年に著した書籍から。日本初の F-1 ドライバーの中嶋悟をかなり突っ込んで取材した名著なんだけど、1か所だけ、「フォーミュラカーのウイングを理解してないなー」と分かってしまった記述があって。

昨日の書いたけど、フォーミュラカーのウイング仕事は、空気力で車体を路面に押し付けること。で、ウイングで発生した下向きの力(ダウンフォース)は、車体→タイヤ→路面、と伝わる。その伝達経路にはドライバーは介在しない。けどこの本だと、ウイングからのダウンフォースをドライバーの体が直接受け止めるかのような表現が出てくる。これ、間違いです。

ダウンフォースの大きさは、最高速の状態で車重を超える。つまりタイヤにかかる重みは、止まってる状態の倍以上になるってこと。この本に出てくる中嶋悟の表現を借りれば、「そのまま逆さまの道路を走っても、落ちないで道路に張り付いている」。んでまぁその物理的な凄さと F-1 ドライバーの体力的な厳しさを表現するために、そういう誤解が出てしまったのかなぁ、と。

間接的には、ダウンフォースはドライバーの体力を奪っていくものではあるけどね。ウイングがよく効く高速コーナーだとタイヤの横滑り限界も上がるんで、かなり遠心力(横 G)が出るようなスピードでもスピンもコースアウトもしないで走れる。てことでドライバーはこのとき、強烈な横 G に耐えなきゃいけない。それとダウンフォースでのタイヤを地面に押しつける力が強いと、ハンドルが重くなる。最高速からのフルブレーキングもよく効くんで、体がシートベルトにぎゅうぎゅう押し付けられる。F-1 だと約2時間も走り続けるんで、ここらへんに最後まで耐えられるかどうかが勝負の分かれ目になるわけで。

このジャーンリスト氏は国際 A 級ドライバーライセンスを所持してるそうだけど、この免許はウイングの原理については触れないんだなーと分かった一件でしたよ。A ライってハコ車のレースを対象にしてるんだろか。

今日吊るし上げる誤解は「重いクルマはスリップしにくい」というやつ。特にゲストはいないっす。

「雪道やアイスバーンでは、重いクルマの方が坂を上がりやすいし滑りにくい」、と思われてる節があるけど、あれウソっす。これ全部、おととい説明した静摩擦力の公式「F=μN」で考えると分かる。タイヤの滑りやすさは「静摩擦力:慣性力」の比率で決まる。で、この2つの要素ともクルマの質量に正比例するんで、質量の違いは約分で相殺できちゃう。だから関係ないんですよ。

ただしクルマの重心位置は前後方向の真ん中にはないんで、駆動輪の位置でグリップ力が違う、というのはあるね。クルマのエンジン大抵、2つの前タイヤに挟まれる位置にある。FF や FR だね。

エンジンは自動車のパーツとして最大の重量があるから、前輪により多くの荷重が分配されてることになる。てことで、ここでも「F=μN」から、FR 車より FF 車の方が駆動力があるのが分かる。冬場は坂でもアイスバーンでも立ち往生しにくい、と。ミッドシップ車や RR 車だと後輪に多くの荷重がかかってるから、FF 車と同じく、駆動力を路面に伝達する意味じゃ合理的な形なわけです。

で、四駆になると1輪の駆動にかかる静摩擦力が小さくなるから、タイヤが滑り出す限界が上がる→駆動時にスリップしにくい、でますます有利なわけで。まぁクルマの善し悪しを決める要素はそれだけじゃないんで、こういう性質があるからって FR が全然ダメな形態ってわけじゃないっす。FR は各パーツの配置が適度にばらけるんで無理のない設計ができるし、そのぶん人が乗るスペースの設計も自由度が大きい。それと、余録的だけどドリフトを存分に楽しめる。けど冬道に限ると FR はほんとダメだよね (-▽-;)

んでまあなんでか「重い方が滑りにくい」っつう直感的印象が世の中じゃ支配的らしくて、クルマのセールスの人でさえ「このクルマは重量があるんで冬道はなかなか滑りませんよ」なんてウソ言ってたりするのよね。

ていうか、大型トラックやダンプがよく冬場に夏タイヤのまま走ってるのもこの誤解からか? あれって事故ったときに破壊力あるだけに、見ててすげーおっかないんすけども。ちなみにクルマの破壊力は運動エネルギーの大きさ。「E=(1/2)mv2」で、質量に比例かつ速度の2乗に比例っす。トラックじゃなくても、大きい乗用車に乗ってる人たちも、お願いだから冬は冬タイヤを履いて欲しいっす。

ついでに「四駆だから冬タイヤは要らない」と考えてる方々、ブレーキ性能は駆動方式と関係ないんで、減速のときは四駆だろうが四駆でなかろうが同じです。事故予防の観点から、どうかお考え直しくださいませんか。おいらの親戚は冬の横断歩道でそういう人のクルマに轢かれて、死ぬまでずっと寝たきりだったよ。

そんなわけで、車重が重かろうが軽かろうが、滑るときは同じように滑るってこと。登坂能力も、ブレーキロックやホイールスピンを起こす限界も、原因はそこじゃないってこと。

クルマの回転運動の特性はそのクルマのサイズに左右されるから、そこから並進運動にもそのまま適用されちゃって、それでこの誤解が出てるような気がする。特にスピン。物理学で言う z 軸周りの回転。クルマが小さいと、いきなりものすごいスピードでスピンするんですよ。いやーおいらが乗ってるローバーミニ、アイスバーンで轍に足を取られて急にスピンするもんなぁ。怖いんだよこれ。大きいクルマだと回り始める角加速度も回転速度も緩いから、比較的落ち着いて対処できたりする。

これを理解するには「慣性モーメント」という考え方を知ってると便利。テコの原理みたいなもの。モーメントの大きさは「質量×回転中心からの距離」。質量はこの場合、重量物ってことでボンネットの中のエンジンにしてみますか。回転中心はクルマの重心位置。で、大きいクルマは大抵エンジンが大きくて重い。しかも重心位置から距離がある。これだと慣性モーメントが大きくて、エンジンがあるところを重心周りに回転させるには、大きな回転力が必要。てことで回り出しにくいし、回ったとしてもスピードが遅い。小さいクルマだとその逆。んで、それが「小さいクルマは滑りやすい」印象になってしまってるんじゃないのか、と。けどこれはクルマが前に進む並進運動とは別物の現象なんで、つなげて考えちゃダメよ、てこと。

逆に言えば、大きいクルマは慣性モーメントが大きいせいで、カウンターステアとかの修正作業の効き目も小さいってこと。つまり反応が鈍いってことですな。小さいクルマだと修正もすぐに効くんで、ハッとしたときに反射的に修正すれば意外にあっさり収まったりすることもある(そうならないこともある。おいらみたいな腕のないドライバーだと、その時々の状況による)。

これが大きいクルマだと修正が効いてくるまでにタイムラグがあるんで、先の対処を読みながら落ち着いて修正するのが大事。パニックになって目先の修正だけに囚われると、だんだんもっとひどいことになっていったりしてね(←荷物を積んだ日産アベニールでそういうヤバい状態に陥ったことがある人。あれは運だ。今、五体満足なのはあのとき運が良かったからでしかない(思い出し冷や汗))。

ちなみにミッドシップ車は重心位置にエンジンがあるんで慣性モーメントが小さい。てことで、小さいクルマみたいな挙動をする。運転の腕のある人にとっては軽快にクルマを振り回せるってことなんで、レーシングカーやスポーツカーはおしなべてこの形を理想としてるわけですわ。冬道じゃいきなり高速スピンし出してびっくりだろうけどww

ほんじゃもうひとつ、冬道の話が出たんでスタッドレスタイヤに関する誤解の話も。

「スタッドレスタイヤは細い方が雪面によく食い込むから走らせやすい」。これウソです。「よく食い込んで」までは正しいけど、それで導かれる結論がウソです。タイヤが太い方が走らせやすくなるっす。

接地面積と駆動力で言えば、「太いタイヤの方がグリップ力が増す」の誤解と同じで、特に関係はないっす。接地面積が増えればそのぶん単位面積あたりの圧力が下がるんで、同じことになります。

じゃあなんで冬道でタイヤが太い方がいいかっつうと、雪にタイヤがめり込みにくくなるんですよ。さっきの説明を使うと、単位接地面積あたりの重量が下がるから、足にカンジキを履いたのと同じ効果が得られる、ということ。

俗に言う「雪にハマる」。最近じゃ「スタック」とも呼ばれるアレ。冬道でときどき悩まされるのよね。タイヤが雪の穴ボコにはまっちゃって、にっちもさっちもいかなくなっちゃう。焦ってアクセルを吹かせば吹かすほど、タイヤがスリップするぶんだけ穴は深くなってタイヤが埋まっていって、ますます脱出できなくなっていく。オートマ車での振り子脱出方法はこちら。細かい話はリンク先を読んでいただくとして、とりあえず闇雲にアクセルを踏んじゃダメよ。ドツボにハマるだけだから。

この「雪にハマる」、けっこう自分で雪に穴ボコをあけちゃったりしちゃうのよ。穴と呼べないほどの微妙な窪みでも足を取られたりする。冬道に欠かせないスタッドレスタイヤだけど、実は宣伝してるほど大したグリップ力があるわけじゃない。夏タイヤよりずっとマシではあるけどさ。てなわけで、駆動輪がどんどん雪を掘っていくという最悪の事態への陥りやすさ、これ、タイヤが細いほど症状が早く進行してしまいがち。

で、タイヤが太いと、カンジキ効果で掘り下がるスピードが遅い。てことで、「やっちまった」と気付いてからまだ傷が浅いんで、振り子脱出法以外もいろいろ試せたりする。倍力輪っぱ回し とか。そんなわけで、冬はタイヤが太い方が安全だったりするのよ。

んじゃなんでおいらのクルマは夏タイヤがロクマルで冬タイヤがナナマルなのかっつうと、いやその、夏のは格好でロクマルでさ、冬のは経済的理由で……。だって12インチのスタッドレス、ナナマルだと軽トラ用のがお安いんですもの(啜泣)

この前買った iMac 標準の Apple Wireless Keyboard がちょっと問題で。

Bluetooth 対応でワイヤレスなのはいい。我が初 Bluetooth っすよ。「マウスじゃないんだからヒモ付きだって変わらんだろ無駄無駄無駄無駄ァァァァ!WRYYYY」と思ってたのは、まさに思い込みだったよ。ワイヤレスキーボード、すげえ気分いいわ。ただの気分の問題だけど、おいらとしてはキーボードにヒモがあるかないかは全然違うわ。自分でびっくり。

んで問題の方その1。テンキーがない。

数字を打ち込むのに今までテンキーに依存してきたんで、テンキーなしだともう使いにくいのなんのって。まぁ iBook で少しずつ慣れつつはあったけど、やっぱテンキーが恋しい。Apple のサイトだと、ワイヤレスのテンキー付きキーボードはないらしい。なんでじゃー。

問題その2。iBook のときから感じてたけど、ファンクションキーが使いにくい。なんか知らんけどモニタの明るさやら音量調節やら、特にちょくちょく使わなくていい機能が割り振られてる。文字変換でちょくちょく必要な普通の使い方をしたいなら、fn キーを押しながらじゃないといかん。

不便。

これも iBook で我慢してきたけど、やっぱ折り合いがうまくつかなくて。ノートブックなら強制納得できないでもないんだけど、デスクトップでもこれに付き合わされるのはキツい。

てことで、使い慣れた Power Mac G4 のキーボードを iMac に USB でつないで使ってきた。けんどワイヤレスは魅力。しかも今のキーボード、カッコイイ。やっぱ使いたい。

てことで、またワイヤレスに戻してみた。テンキーがないのはどうしようもない。別に Apple 純正にこだわらん人なんで、サードパーティのテンキーを後で買ってみよっかな。ヒモ付きになるだろうけどしょうがない。

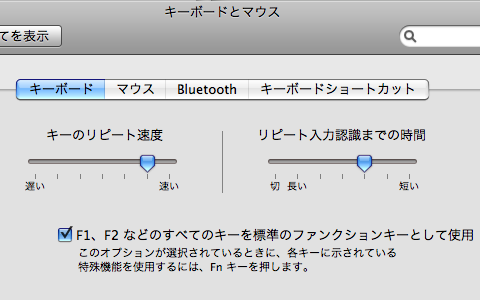

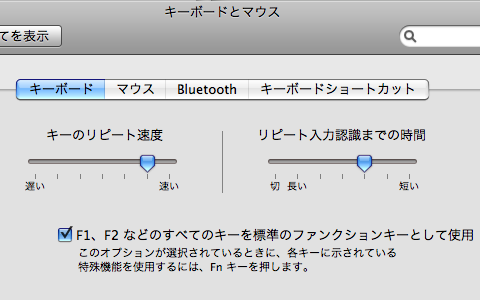

ファンクションキーの件は、もしやと思ってググってみたらば、おおお、旧来通りにする設定方法がちゃんとあるではないか。「システム環境設定」で「F1、F2などのすべてのキーを……」にチェック入れればいいだけだったよ。こんな簡単に解決できたとは不覚……。

てことはもしかして、Wireless Keyboard じゃなくても、iBook でも効くのか? と早速やってみたら、おぉぉぉできたぁー!! こんなことなら、こうできる可能性に考えを巡らすなりググるなりしてとっととやっとくんだった。無駄に使いにくさに耐えて、無駄に心の中で Apple に呪詛を吐いとった。Apple さん、すみませなんだ。呪いは解除しときました。

しかしデフォルトでこんな変な設定にするってのも、なんだかおかしいかと。Apple としては、いつもながらこういうやり方で「向こうとは違うんです」的な個性を売り出すつもりだったんだろうけど、これはさすがに使いにくいだろ。デフォルト設定を今と逆にするなら分かるけど。確かに、自社でハードウェアと OS の両方を作ってるからできる技ではあるけど、ちょっと斜め上な感じ。

あと面白いのは、言っちゃアレだけどキータッチがチープになってる点。キーボード全体の薄さを求めてこうなったみたいだけど、タイプした感じが PC/AT 機のノートブック型よりさらに安っぽいw ていうかもはやキー専用のタッチ感覚じゃない。一般的なボタンの感触でしかない。けどこれ意外といけるのよ。まぁここも、キーの感触へのこだわり方で意見が分かれそう。世の中じゃパンタグラフ型の感触が最高とされてるらしいけど、ガッシュンガッシュン押し込む感覚が大事と言われてはいるけど、おいらはこういうペタペタした感触もアリだと思う。

キーボードと言えば、楽器の鍵盤の打ち心地ってさ、ピアノ派かキーボード派かってのがありそう。PC のキーボードを深く押し込めることで評価する人たちって、ストロークと手応えを重視するピアノ派に近いんじゃないかと。対して楽器のキーボード派って、カクッと軽く押せればそれでいい、て感じじゃないかと。

楽器のキーボードはカシオトーンみたいに一定の音量しか出せないわけじゃなく、押した強さ(速度)に比例して、ピアノみたいに強弱を出し分けられるそうで。しかも音質はデジタルピアノでも木と弦でできてるピアノと区別がつかないほど向上してるってことで、キータッチの云々はもう好みでしかなくなってる気がする。

Apple がこのキーボードを作ったのは、たぶん「薄さがかっこよさ」っつうコンセプトがまずあったかと。あと標準装備品だとさ、コストを低く抑えるのが大事だよね(高級品なら別売や BTO にすればいいんで)。で、このキーの型にしたんじゃないかと。けど Apple は付加価値の高さで稼ぐ企業なんで、ただ安物臭いだけだと客が逃げるわけで。そこでアルミ削り出しボディ。最近の Mac のデザインコンセプトだしね。それと、実際にこのキーボードで打ってみた感触が思ったより悪くない、ってのもあったはず。ここがダメダメなら全部台無しだし。そうだとしても、こりゃ大決断だよなぁ。

と好意的に考えてみた。実際、悪くないと思うんで。ちょっと未来的な気さえする。それに、タイプの音が静かなのもいいね。今までのだと、おいらは強く打つ癖があるんでガコガコドパドパうるさかったんだ。自分でもイヤだったけど、これでその問題がなくなりましたですよ。音質も大人しくなって、パシパシペチペチって感じ。

しかしまぁ今はそうして使い勝手を考えるようになってくれたみたいだけど、昔 Apple はすさまじく使いにくいマウス出したことあったよ。初代 iMac についてきた、仙台銘菓・萩の月に酷似した丸いやつw 格好のみ重視でホント使いにくかった。見た目おいしそうではあったけどww

ユーザーからかなりブーイングあったのに、それでかえって意地になったみたいで、けっこう何年もそのまんまだったわ。途中で、掴んだときに向きが分かりやすいように小改良があったけどさ。で、その不評のやつは Apple にとっての最後のボールマウスで、光学式になったらようやく普通っぽい紡錘型になって、今度は八戸銘菓 つるこまんじゅう に色までそっくりww んで後でまた一つモデルチェンジ。Bluetooth 化とともに、1ボタンっつう Mac がこだわってきた(けど有名無実化してた)形式をようやく捨てた。それがおいらが買った iMac についてきた。

今使ってるマウスの話はまた後で。こっちはお店でサービスしてもらったサードパーティ製を使ってるんだけど、このデザインがまた……w。

キーを打つ音が静かなのはかなりいけてると思う。有線(USB)で7,000円程度か。意外と安い気がする。いっちょ買って職場に持っていこうかなぁ。あーでも、これで Windows で画面キャプチャするにはどこを押せばよろしいので?? てかオイ、サイトにゃ一応 JIS と書いてるけど、写真は ASCII だぞ。日本向けはちゃんと各キーにカナ表記があるんだろな?? カナ入力派にとってはそれが大事だったり。まぁ日本の官公庁の PC の入札にはそこらへんが必要みたいだから、ちゃんとやってるとは思うけど。

ちなみに日本じゃローマ字入力が圧倒的だし US キーボードのシンプルさがウケてるみたいで、キー上のカナ表記不要論がよく出るよね(カナ入力のおいらは反対)。けどアメリカじゃカナが書かれたキーボードをクールと見る向きがけっこういるらしいよ。結局「隣の芝は……」ってやつですかねこれ。

んで、iMac で使ってるマウスなんですけどね、お店でサービスで付けてもらったサードパーティ製なのよ。なんでってこの iMac 実は中古でさ。現行モデルと基本的なスペック差はないのに、メモリが上限まで積んであるのが買いでさ。けど OS とバンドルソフトはない。差し引きで新品より2万ほど安く入手できたのよ。モニタの右上に正体不明の汚れがあるけど、モニタ点灯中は気にならない。で、これを選んで買った、という流れで。

それともうひとつ、安かったのは純正マウスのスクロールがおかしかったから。で、お店のおまけでサードパーティ製を貰ってきたのよ。別に普通に使えればどんなマウスでもいいやと思ってさ。Apple 純正のマウス、昔からとかく使いにくさで定評だし(狙い過ぎなんだよな)。

そんで頂いてきた Logicool の Bluetooth マウスは↓こんな感じ。

なんかこう、形といい色といい、なんか子供の頃に見たことあるよなーとノスタルジーに浸りつつ思い出した。

一体何の理由があってゲンゴロウに擬態してるんだろ。「マウス、マウス」とネズミ扱いされるのがいい加減嫌になったのかなぁ。いやまぁカラーリングに関わらず、使いやすいからいいんだけどねこのマウス。キーボードに続いてというか、さすがにキーボード以上にヒモなしのメリットを味わいまくっとります。なくなって初めて実感できたわ。マウスのヒモはほんと邪魔だった。

てことで、ていうわけでもないけど、ベストなゲンゴロウ画像を検索してるうちになかなかワイルドな逸品も拾えたんで、せっかくだから出してみる。

思う存分ガッついとります。

ほんと獰猛な肉食獣だよなぁ。小さいからって侮っちゃいかんですよ。

小学生の頃、登校の道すがらにゲンゴロウを2, 3匹捕まえてきたやつがいて、1時間目は筆箱に入れて隠してたんだわ。2時間目の体育のとき、オタマジャクシを飼ってる水槽に入れたらさ、体育から帰ってきたら10匹くらいいた水槽の先住者、全滅してたわ。個体によっては、後ろ足が生えてきてたのもいたんだけど、オタマジャクシの成長過程の、いろんな段階の骨格だけが水中にいくつも漂ってるというむごたらしさ。

このとき以来、情け容赦なく殺戮するゲンゴロウが怖くなったはずなんだけど、んー、写真を見ても別に恐怖感はないな。ていうかアメンボもそうだけど、昆虫独特のゾッとさせる感じが薄いというか。水棲昆虫ってそういうもんなんだろか。

んで、なんでマウスがゲンゴロウカラーリングなのかは謎のまま。

っつうか最近のジャージってこのカラーリングがよくあるよね。黒地に蛍光黄緑のラインのやつ。ジャージというかプロレスとかのタイツね。うちのマウスのデザインは、ゲンゴロウよりそっちを意識してるよーな気がする。けどスポーツ用タイツも含めて、どっちみちゲンゴロウっぽいことには変わらんのな。

数日前から業務がひとつ増えてさ。長いこと切望してたやつでさ。今カナーリ嬉しいっす。

持ち回りなんだけど、「ハイ! ハイ! オレが! オレが!」と最初の回をゲットしたですよ。

思った通り楽しかった〜。とりあえず今は試験運用っぽいけど、業務が軌道に乗ればもっと任せてもらえるかもしんない。あああああ、やばい楽しみ〜。

あとね、うちの職場のマウス、これがまたテカリ具合とかそのたたずまいとかがですね、ゴキブリに似てるんですが。まぁ別に瓜二つってほどじゃないけどさ、いったんそう見えるようになっちゃうと、ほんとそう見えるのよ。なんだかなー。

ていうかなんで仕事用の PC ってこんなにも色のセンスがないのだ? だからって昔のおむすび iMac を持ち上げるわけじゃなくて(けどあれはいいものだ)、あそこまで狙わなくても、少しは見た目の潤いがあってもいいんじゃないのかねえ。

まぁ PC 本体もマウスもキーボードも、仕事に集中してりゃ目に入らないけどさ。

っつうか件のマウス、スクロールホイールが色彩上のワンポイントでさ、地色との対比から、まったく色彩設計してないのバレバレ。業務用は無駄なコストをかけるべきじゃないけど、コストをかけない範囲で何かもうちょっとできたんじゃないのかと。PC 本体とコーディネートしてるから、本体の色合いもまたダサくて。けどフロントパネルの形状だけは妙に凝ってる。意味分かんない。

そういやさ、家で使ってるゲンゴロウマウスをサービスで貰う時、お選びください、と提示されたもう一つのマウスがあったんだわ。迷わずゲンゴロウにしたんだけどさ、もう一つの方は安かったから、お店としちゃちょっとツラかったかも。けどね、おいらとしても、どうしてもそっちを選べない理由があったんすよ。そりゃ何ってそのマウス、右手専用の形状だったもんだから。おいら左手でマウス持つ人なもんだから。

右手専用マウスってどうなんだろ。けっこう出回ってるんで、それなりに支持を集めてるんだろうなぁ。こういうのは実際に使ってみないと何とも言えないもんだからね。けど右手じゃなぁ。できないわけでもないけど、今はもう左手マウスに馴れ切ってしまったんで、右手で操作するとすげー気持ち悪いのよ。

てことで、左手専用マウスがもしあったら、ちょっと試してみたいかなー、と。

しかし世の中の PC 事情、なんでこんなに均一化の方向に傾くのかねぇ。何らかの正のフィードバックが働いてるとしか思えん。基本、一人で工夫する方向で PC ライフを重ねてきたおいらは、そういう諸々の分岐点でことごとく取り残されてるわけでして。カナ入力に左手マウス、それを Mac と FreeBSD で。今の職に就くまで Windows にほとんど触ったことがなかった。世の中の画一さがなんだか不自然に感じられる今日この頃。まぁ、ひとつ覚えればどこでも通用するってのは確実に便利なんだけど、おかげでウイルス感染がパンデミックしやすくなるわけで。

おいらの PC 事情は、未だに Windows がおっかなくて、凝った操作なんて出来得る限りやりたくない。人に聞かないと分かんないし。でも最近、誰に助けてもらわなくても、壁紙を好きな画像に替えられるようになりましたw

ていうか Windows に詳しいことを自他ともに認めるような人や趣味がバソコンと言い切る人も、ちょっと深いところの使い方になると、途端に誰も知らなかったりするのよね。前に、Windows のイロハを知らんってことでおいらをいささか侮ってた人の前で、DOS プロンプトから FTP コマンド直打ちで遠隔サーバを操作したら驚愕されたわ(笑)。

Mac OS X の ver. 10.1 のあたりはフリーソフトがろくになくてさ。このサイトの運営で契約サーバとファイルのやり取りをするには、Terminal からコマンドで FTP をやるのが一番確実だったりしたのさ。マイナー勢はフツーの作業をこなすために苦労するぶんだけ、それなりに逞しくなっとるのじゃよww

昨日の「画一化でウイルス被害がパンデミックしやすい」から、どうでもいい余談。

コンピュータじゃなく生き物のほうで、豚ウイルスの世界パンデミックが話題になってけっこう経つよね。こんなに世界的に流行する理由として、新聞じゃよく『現代は人やモノの国際的な流通規模やスピードが速くなったから』なんてことを書いてたりする。それはそうだろうけど、あくまで『昔に比べて』の話。より本質的な理由を言い忘れてはいないか、と。

人類の遺伝子は他の動物に比べてかなり画一化されてて、多様性に乏しいらしい。てのも、現生人類は世界中に散らばる前に1度かそれ以上、絶滅の危機に瀕したことがあるみたいで、それで遺伝子の多様性が減ってしまったらしくて。学界で一定の信頼を集めてる『ミトコンドリアイブ仮説』もそれを裏付けてる。

てなわけで、人類の間でいったん伝染病が発生すると、みんな似たような遺伝子なもんだから大流行しやすいんだそうで。この本質的な理由があった上で、今は国際交流が盛んだから世界規模でパンデミックしやすいってこと。遺伝子の多様性はいったん失われたら取り返しがつかないんで、人類はこの宿命から永遠に逃れられない、と。

遺伝子がみんなそっくりだからこそ、人間の思考能力は人種による差がないわけで、それで今の人種平等の考え方が成り立ってるんで、悪いことばかりでもなさそうだけどさ。

mixi の記事を開いていってたら GIGAZINE にたどり着いてさ、そこからまたいろいろ見てたら、「かわいい女の子たちによるゼルダの伝説『リンク」コスプレ写真」に行き着いた。

で、西洋人はやっぱファンタジーなコスプレがよく合いますなー、と思いつつ……いや、あのさ、それより気になることが。

1枚目の写真、背景の右側の人、何をそんなに落ち込んでおられるのかな、と。いったん気になり出したらすげー気になる。

泣いてるようにも見えてきた。そうさ今は存分に泣くがいいさ。人生そんな時があったっていい。泣き疲れるまで一緒にいてやるさ相棒。とかそんな感じか?

単に本を読みすぎて目が疲れたよ的な格好にも見えなくもないけどさ。

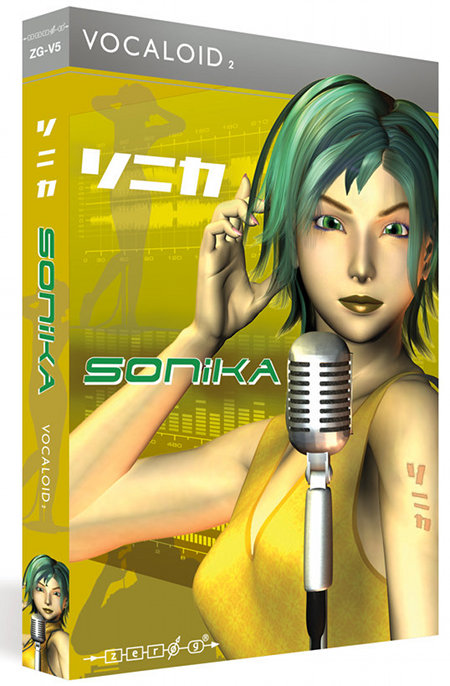

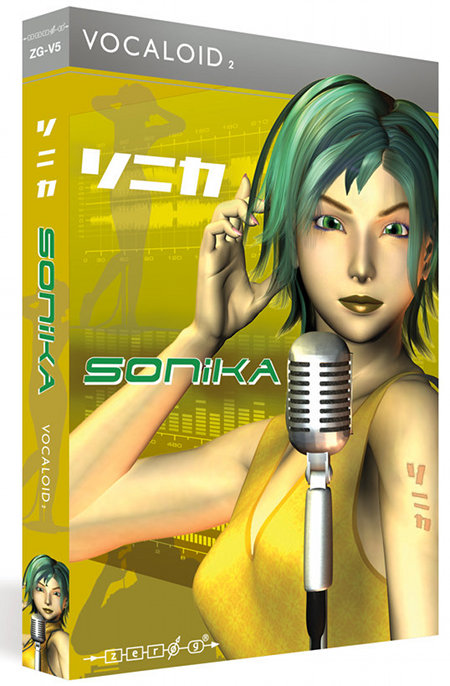

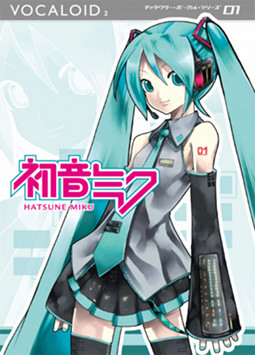

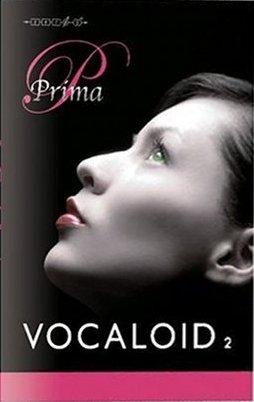

ちょ、新型英語 Vocaloid "SONIKA" って何だそれ!? 待たせに待たせてる BIG AL じゃないのか? え、ZERO-G なのか? それじゃ PRIMA と同じシリーズになるのか? いやなんかもう寝耳に水的なアレで(おいらが)混乱しとります。ていうか Vocaloid に興味のない方には何のことやらな出だしですまんす。ていうか今日はもうそっち方面の濃ゆい話です。

おいらの脳内で最も有名なボカロ使いの一人、andromeca さんのニコニコ動画のマイリスを見たら、「VOCALOID2 SONIKA 砂の城-The Castle of Sand- (I've:アレンジ)」が出ててさ。それでいきなり知ったっつう次第。

声はそうねぇ、そんなに際立った独自性を感じないっつうか。日本語ボカロで個性的な声を聞きすぎたせいかな。SweetAnn と競合してしまいそうな、そんな声質。ちょっと舌足らずな感じなのは日本語ボカロを意識したのかな? 日本語のキャラクターボーカルシリーズがプロの滑舌でそういう演出をしてるのに対して、こっちは素でこんな感じがする。これが演技ならアカデミー賞ものw っつうか正直なとこけっこうロボっぽいなぁ。

そういえば ZERO-G で先行してる PRIMA は声の質はいいものの(本物のソプラノ歌手を起用してるんで)、各ボイスデータの音量が不揃い気味で、音を作っていくのはいろいろ難しいらしい。SONIKA だとそこらへん直ってたりするんだろうか。

っつうかパッケージ絵がもう完全に日本市場を意識しとる。いつか海外ボカロもそうなるんじゃないかって気がしてはいたけど、本当にそう来るとは。

まさかこれ「脳内 Ann」のパターンじゃないかと思ったけど、本当にこの絵柄らしい。脳内 Ann ってのは、先述の andromeca さんがリアルな Sweet Ann のパッケージ絵にがっかりして勝手に自作された、キャラクターボーカルシリーズ的なニセモノのパッケージ絵です。下の絵の、左側が本物の Sweet Ann。右側が「脳内 Ann」。

SONIKA の絵に戻るけど、なんてーか、それでも日本のアニメ風になり切ってないんだね。手塚治虫に発祥するマンガタッチな絵柄じゃなく 3D ソフトで作っとるせいで、「不気味の谷」近辺なリアルさがちょいとコワイかも。それと、カタカナ名「ソニカ」も公式扱いなんだね。しかしまぁクリプトンのキャラデザインを意識するのはいいけど、左肩が取り返しのつかないことに……w ここらへんガイジンなセンスが存分に発揮されとります。

海外でもこのパッケージで売ってるのかなぁ。てことで イギリス本国の公式サイト を見てみたらば、おおお、そのまんま同じじゃん。カタカナ出しっぱ。なんかこう、欧米圏ってこういうときは、ローマンアルファベットの正当後継者としての意地を張る傾向がある気がしてたよ。商品名や商品の公式ビジュアルにはアジアくんだりのヘンテコな田舎文字なんぞ絶対出してやらんぞ的な。けどまぁ、初音ミク以来の日本語ボカロ vs 英語ボカロの苦戦状況を鑑みたのか、それとも日英バイリンガルボカロの巡音ルカの登場に危機感を覚えたのか、日本市場でのウケを相当意識しとりますなこりゃ。

Vocaloid が対応してる言語って今のとこ日本語と英語だけで(開発元がヤマハだからして)、現実に市場として盛り上がってるのはたぶん日本だけ。やっぱ地元より日本の顧客を意識せずにいられんくて、西洋の企業としてのプライドを捨てた作戦に出たのかも。けど日本人の横文字信仰までは読めなんだかw あるいは、ヨーロッパには密かにカタカナ信仰でもあるとか? 今まではアマチュアミュージシャンのみを狙って商売してきたけど、クリプトンの成功にあやかって、ヨーロッパでも市民権を得つつある漫画/アニメオタク勢力にアピールすることにしたとか?(この層は日本の文字に対する抵抗感がなさそう)

しかし同業者として、日本でのクリプトンの大成功は羨ましいだろうなぁ。商業的成功のみならず、その商品シリーズで新たなサブカルの流れを作っちゃったもんな。自前の商品で顧客と一緒に文化を創るってのは、作り手・売り手として憧れないわけないよなぁ。

っつうかまぁ、同業他社が成功したスタイルを模倣するのは、マーケティング重視な今風の企業の常套手段だよね。企業として少しでも堅実かつ売れ筋な道を行きたいからこうなるんだろうけど、なりふり構わぬ感がどうもねぇって感じがしないでもなかったり。かつて日本企業が「日本製品は欧米の物真似だ」と叩かれたのは今は昔。今は立場が逆転しましたなぁ(しみじみ)。

っつうかキャラの配色がですね、インターネット社の最新ボカロ「メグッポイド」にモロかぶりなんですが。てことは FL Studio の公式キャラ FL Chan ともかぶってるんじゃないかと。単なる偶然なのか、それともこれもマーケティングという名の猿真似なのか。

っつうか公式絵、被写体とマイクのパースが合ってない気がするんですが。具体的には、オッパイとマイクスタンドのアングルがちぐはぐなような……。ていうか背景色が服の色と同じだと暑苦しいなぁ……。お店の陳列棚に並んだ時は、この方が目立つってことなんだろか。

SONIKA の情報を集めてるとき、アメリカの amazon でこの商品を見つけた。英語圏での注目度はどんなもんか知らんけど、ミク海外進出しとったか〜。ていうか輸入版はいいとして(日本から見ると「輸出版」か)、$31って容赦なく高いな。日本だと2000円程度だぞ。

そんでね、いやあのそれ、あの……、

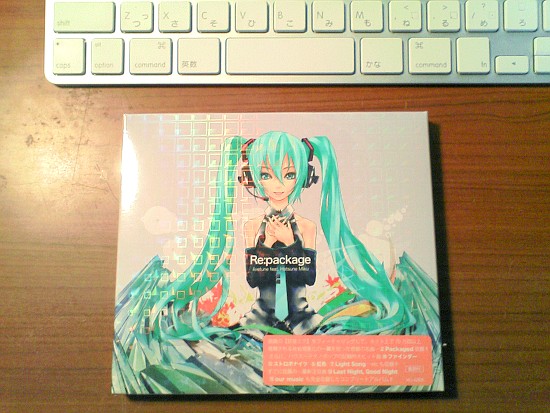

今月初めに amazon で初買い物したのがこれ。何年かぶりの CD 購入が、ついにというかプロミュージシャンの手を離れて Vocaloid 作品に。おいらのボカロ厨もここまで来てしまったか……。だって "Packaged" 名曲すぎるんだもん。と言いつつまだ開封してないんだけどさ(なんかもったいなくて)。っつうかこのミク絵、エッジ効きすぎてちょっとコワイ。ロリ絵よりはおいら的には抵抗少ないけど。

しかし、ボカロにハマり始めた2007年11月には気兼ねなく足抜けできる体勢だったはずなのに。

てゆーか久しぶりに思い出して、ぼか主さんの『寝・逃・げでリセット!」をニコ動に聴きにいったら、うああああまた垢バン食らっとる!! 2回もかよ。運営、余計な仕事し過ぎだろ。けど、確かニコニコ動画ってテレビ局と同じ方式で JASRAC に定額料金を払ってて、少なくとも邦楽の権利関係はクリアになってたはずだけど。そうなると、なんでぼか主さんが垢バンなのか謎。

昨日の話題だけど、日食は残念だったよ。八戸でも太陽直径の6割に達する部分食が見られるはずだったのに、当日当時はあいにくの厚い曇り空。それでも雲を透けて見えるんじゃないかと期待してさ、先週、文房具屋で太陽観察グラス(210円)を買ってきたってのにさ、仕事の時間を調整して外に出たってのにさ、太陽の形さえ見えやしない。がっかり。しかしそんだけ太陽が隠れたってのに、ちっとも暗い感じがしなかったのが意外。事前に知らなきゃ日食だったなんて気付かなかったろうなぁ。

皆既食で話題になった悪石島でもダメだったみたいだね。けど硫黄島では見れたみたいで、たぶん自衛隊に頼み込んで現地に詰めた NHK と国立天文台はいい仕事をしましたな。日食そのものの映像もすごいし、周囲の風景もまた非現実的になるんだね。昔の人たちが皆既食に出くわして恐れおののいたの分かる気がするわ。中国文化の影響を受けてた国は太陰暦を使ってたから、月の位置には敏感だったはず。だから冷静になれば、月が太陽を隠したってことくらいは分かったはず。けど突然起こったらやっぱしびっくりだよね。

硫黄島近くの洋上での映像もイイね。周辺の風景が特によく報告されとりますな。

日本で見られる皆既日食はもうこれから何十年もないみたいだけど、3年後に関東地方で金環食が見られるらしいよ。皆既に比べるとインパクト薄いかもしんないけど、それでもすごい盛り上がりそう。このとき八戸では太陽直径の9割を隠す部分食になるそうだから、どっちにしろ部分食なんなら、今回のより次の方が期待大ですな。

そだそだ、日食は月が太陽を右から隠すのか左から隠すのかを計算したって話(2009.6.25)、けっこう簡単なんでここに書き出してみるよ。

はじめに何が競合してるのかを考えると、地球の自転速度と、月が地球に落とす影の移動速度ですな。月の影の移動速度は月の公転速度と同じですな。どっちも西→東向き。てことで、どっちの方が速いかで、地球から見て太陽がどっち側から隠れるかが分かる、と。地球の赤道面に対する月の公転軌道面の傾斜角まで考えるとめんどいんで、ここじゃゼロにしますです。

それじゃまず地球の自転速度から出してみますか。時速で出すと実感しやすそうだね。

とりあえず赤道上での自転速度を出してみる。各地のはそれに cos(緯度)をかければ出てくるよ。三角関数の計算は、Mac だと付属の「計算機」でメニューの「表示」から「科学計算」を選ぶとヨシ。液晶表示画面の左側に "Rad" と出てるなら、計算機ウインドウ左下端の "Deg" キーを押すと「°」で計算するようになる。

Windows の「電卓」にも関数電卓機能があるかどうか知らんけど、もしできなかったら Excel で計算できるよ。こっちは単位がラジアンのみみたいだから「°」に換算するのがちょっとめんどいけど。今手元に Excel がないんで、まぁそこらは自力でどうにかしてくださいw ええとラジアン→弧度法は、ラジアンで出てきた数値に「180/π」をかけるといいはず。Excel 関数でπは「=PI()」だよ。

で、地球の自転速度。地球の周長は40,000km。ていうかメートル法が、北極か南極から赤道までの地表距離を10,000kmってことにしましょうってことで決められてるからね。実は赤道沿いの周長の方が両極を縦に通る周長よりちょっと長いんだけど、ちょっとだからここでは気にしない。

赤道上のある土地は、40,000kmの丸いコースを24時間かけて1週してるわけ。てことで、時速を出すには24で割ればいい。

40,000(km)÷24(h)=1667(km/h)

音速が1,224km/hだから、地球の赤道はマッハ1.36で回ってることになる。そんなに速かったのかー。

次は月の公転速度。まず公転周長を計算しよう。公式は「直径×円周率」ですな。円周率は面倒だからゆとり的に「3」にしようか。そんな精度が要る問題じゃないし。で、地球から月までの距離、つまり公転半径は約380,000km。2倍して公転直径は760,000km。てことで月の公転周長は

760,000[km]×3=2280,000[km]

この距離を、月は1カ月(約30日)かかって回ってる。1日あたりだと

2280,000[km]÷30[days]=76,000[km/day]

1時間あたりだとこれを24で割って

76,000[km]÷24[hours]=3167[km/h]

てことで、日食で地球に落ちる月の影は、赤道上での地球の自転速度の2倍近いスピードで移動することが分かったわけだ。地上から見た月の影の移動速度は速度差なんで、

3167[km/h]-1667[km/h]=1500[km/h]

音速は340m/s=1224km/hなんで、地球の赤道上での月の影の移動速度は、マッハにすると1.23。戦闘機並みですな。このスピードで月の影が地球の自転より速く動くってことは、地上から見て西→東に動く、と。北半球だと、観察者は南側を前として、北を背にして太陽を見るのが自然なんで、これだと月の影は右から太陽を隠して、左側に抜けていくことになる、というわけです。

赤道から外れて北極寄り、つまり北半球だと自転速度が cos(緯度)で減っていくんで、月の影の見かけの速度は上がっていく一方。我が八戸は北緯40.5°にある。cos40.5°≒0.76 だから、八戸の自転速度は1667[km/h]×0.76=1267[km/h] ですな。もし八戸で皆既日食か金環日食がある場合、月の影の移動速度は3167[km/h]-1267[km/h]=1900[km/h] ってことです。

この計算中に何にびっくりしたかって、八戸の自転速度のマッハ数が 1267[km/h]÷1224[km/h]=1.035 ってことで、ギリ超音速だったってことw 人類で初めて(公式に)音速を超えた乗り物ベル X-1 実験機と同じくらいのスピードかと。ちなみになんで音速を超えてるのに衝撃波が発生しないのかっつうと、地球の大気も一緒にそのスピードで回ってるからですな。

おととい英国 ZERO-G 社のサイトにつないで思ったんだけど、インターネットはブロードバンド時代が来てかなり経つけどさ、海外、特にヨーロッパ方面は国際回線がいまだに細いまんまなのかな。国内やアメリカにつなぐときより明らかに時間かかるんですけど。それとも ZERO-G 社のサーバがトロいだけかな。

試しに POWER-FX(スウェーデン)公式サイトにもつないでみたらば、やっぱし多少のタイムラグを感じるわ。YouTube はそうじゃないから、アメリカとの回線はしっかりしてるんだろうなぁ。

日本もインターネット文化が充実して、最近はほとんど国内だけでネットのやり取りが間に合ってしまってたから、そのあたりに気付かなんだわ。ヨーロッパ、遠いんだなぁ。

とはいえ10秒とかそんなオーダーだから、インターネット前より格段に情報ゲットがラクで速くなったことには変わりないんだけどさ。それでもこういうことがあると、日本って物理的に辺境な土地柄だったんだよなぁなんて実感したりして。けど時差で考えるとアメリカの方が遠いんだよね。てことはこのタイムラグは、商業・流通的な距離感を表してるってやつですか。ヨーロッパとの交易は昔ほど重要じゃなくなってるのかも。あるいは別の要因かも。

日米を隔てるものは広い広い太平洋。日欧ではユーラシア大陸。人類の貿易や通信が太平洋を往復するなんて、近代に至るまでできなかった。一方ユーラシア大陸ルートは、マルコ・ポーロ以前だって正倉院に中東の宝物が保管されてたりして、一見、大陸を通った方が通商はラクな気がする。

けど今の通信感覚だと、日欧の間には何十もの国があって、ほとんどが発展途上国や政情不安定な国。対して日米間には公海しかない。国でいうとお隣どうし。問題は距離だけど、長距離海底ファイバケーブル技術がとっくにものになってるんで、そりゃ日米の方がラクにぶっとい高速回線を確保できるわな。そこらへんの違いってことですか。

そういえば、山口県に巨大パラボラアンテナ群がある、と山根一眞の

この前買った iMac、なんでまた一番下のモデルなのかっつうと、まず安く上げたかったわけね。当たり前だけど。けど、踏ん張ればもう一つ上の24インチも行けた。けど CPU もグラフィックカードも同じでさ。24インチだと画面の面積は20インチの44%増し。けど描画能力が同じだと、動画とかでいろいろ苦しくなりそうな気がして。その意味でヨユーがありそうな20インチってことで。

今まで使ってきたモニタが最大で17インチだから、このサイズで充分でしょってのもあって。てか売り場で見た24インチがでかすぎてびびったってのもあったりして。

って理由を書き出してみるとほんと貧乏性だww

家でモニタの大きさを並べて比べてみたら、ビスタサイズ20インチ(縦横比 16:9)よりスタンダードサイズ17インチ(同 4:3)の方が高さがあるね。そこがちょっと残念と言えば残念かな。けど今時の液晶モニタらしく、すげえ明るくて S/N 比が高くて。ついにブラウン管さえ超えたか?

画像は左から iMac の G3, G4, G5 っす。

またキャンディカラーやらいろんな色の iMac が復活しないかなぁ。あのデザインのまんまで。けど中身は、液晶モニタに Intel 入ってる(←ダサいコピーだよなぁ、と当時から思ってた。まぁ本国での "Intel Inside" の邦訳なんだけどね。ちゃんとダジャレになってるんだけどね)で。

でもあれ、ブラウン管モニタのデザインを最大限に利用してたからなぁ。だからこそ当時はもう世の中に平面ブラウン管があったのに、単価が安い球面ブラウン管を狙って採用できたり、みんなびっくりの半透明な筐体を導入できたりしたんだよね。もうあれは実現不可能なデザインなのかなぁ。

今の iMac のデザインの原型は iMac G5 だけど、Apple はよっぽどこれを気に入ったみたいだな。使ってて不便てことがないからいいけどさ、これに決まったのっててどうも生産者側の理由のような気がして。完全一体型って設計は大変だろうけど、生産コストかかんなさそうだもん。可動部分は首振りのみ。しかも上下動のみ。iMac G4 はそこらへん、かなりコストかけてたよね。本体とモニタをつなぐ可動アーム、あれはそうそう安くは上がらんかったでしょ。

まぁデザイン的にどれもイイんだけど、初代のインパクトとカワイさが忘れらんない。でもその線を踏んで出した eMac はあんましかっこ良くなかったなー。てことで、G3 時代の iMac は奇跡のデザインだったってことでひとつ。

おととしの11月、手持ちだった iMac G3 400MHz を売り払ったんだわ(買い取り価格2,000円だった)。いやいやあのデザインと色は手放すには惜しかったかも。取っとくんだったかな。けど PowerPC G3 400MHz(当然シングルコア)はやっぱしキツいっす。

去年の3月の投稿作品なんだけど、すげえカッチョイイ曲にハマりまくってて。その名も

イカスーー!! \(≧▽≦)/

↑グループサウンズ的な褒め言葉。

『護法少女ソワカちゃん』シリーズで有名な kihirohitoP のマスタービースのひとつです。サウンドがマジしびれる。容赦のないスネアが、オルガンのピペピペな絶叫がたまらぬ〜。シュールな歌詞も kihiro 様の十八番。リンのボーカルも曲にすごい合ってる。

てことで、今や Mitter で落として iExtractMP3 で抜いて、我が iMac 内の iTunes にて連日連夜轟きまくっとります。こいつぁ中毒曲だぁ〜。

素晴らしすぐる。っつうかもうこの作者さん自分の世界を完成させちゃってる&認めさせちゃってるんで、使ってるボーカロイドは何かとかもう全然意識させないw

ちなみにデフォルト PV に出演してる2人は『護法少女ソワカちゃん』の敵キャラ、精神的迷子の兄妹ヤンデルとグレテルだ。敵なのに裏ストーリーまで作られる人気者なのだ。ついでに、同じ回に登場したぬめり川くんもかなりの人気w

推敲、推敲、ただ推敲。

どこの何をって、この日記のさ、2005.5.7 から2カ月くらい。そう。あのドキモエメドゥーサ全49話(超大作だったなぁ)。あの頃調子に乗りすぎていろいろアレだった部分、後々けっこう気になっててさ。そんで直そう直そう思いつつずーっとやってなくて、ついに今日決行した、と。

とりあえずね、友達その他の顔出し写真、みんなリンク切ったり文章中から削除したりしたわ。やっぱねぇ、個人情報保護最優先の時代ですから。ええ。

こういう世の中はギスギスして嫌だねえとか思ってはいるけど、一方で友達を危険に曝してるかもしんないと思うと、ここはひとつ世の中に合わせた方がよさげなわけで。女性の友達、みんなカワイイから自慢したいんだけどね。ま、責任追及/回避社会の片棒を担いでるとでも何とでも言ってくだされ。

メリケンさん、日本に F-22 戦闘機を売るのに本腰を入れるようになったっぽいね。法整備を検討し出したとか。F-22 はステルスだとかなんだとかの国家機密級の装備がてんこ盛りらしくて、アメリカの法規制に引っかかるから輸出はしない方針だったそうで。けんど日本があんまし F-22 を売ってくれ売ってくれとせがむもんで、しょーがねーなー、ってことになったらしい。

でもちょっと問題あったりしてね。アメリカ本国じゃもう F-22 の生産は終えるつもりだそうで、製造ラインはもう止まってるそうな。最新鋭の F-35 がこれからロールアウト予定なもんだから。けど時期は不明。

そんなわけで、無理を言う日本のためにラインを無理に再開して、日本のためだけに F-22 を作って、法律をいじってまで売ってやりますから感謝しなさいこの野郎ってことなのかな。ついこの前までアメリカは「F-22 はもう作らないから F-35 を買ってくださいよ」と言ってたから、けっこう大胆な方針転換ですな。単純に客の要望に応えようってことかも。

日本が F-22 にこだわるのは、たぶん F-35 はまだ量産品が完成してなくておっかないからかと。F-22 ならその点かなりの生産実績あるし、現時点で世界最強と謳われてるからね。もしかして F-35 がスカだったら笑い事じゃないからね。そういうことかと。

けど、いったん閉じた生産ラインを外国のためだけに再開するっての、精度や従業員のモチベーション的にどうなんでしょ。あるいは、日本の関係者や自衛隊員が工場内に入っての視察だの監視だのができるんかねえ。やらしてくんない気がする。日本人はただの客として、できてきたものを受け取るしかできないような気がするけど。それで品質の保証、ほんとにできるんかねぇ。

昔、ちょっと似たようなことがあって日本はひどい目に遭ってるよね。1979年と1980年、宇宙開発事業団(当時)がアメリカの技術をもとに作った N-I ロケットで あやめ、あやめ2号という静止通信衛星を打ち上げて、どっちも軌道投入に失敗したことがあって。その原因はよく分からんってことでウヤムヤに決着させられたそうだけど、一番怪しかったのがアメリカから買わされたアポジキックモーター(打ち上げ行程の最後に、衛星を静止軌道に投入するための最終段ロケット)だったみたいで。

あやめ シリーズに使われたアポジキックモーターは固体燃料型。アメリカじゃとっくに生産が終了してた旧型で、倉庫に余ってたのを体よく押し付けられたらしい。しかも高い値段で。

固体燃料ロケットは長期保存が利く点が便利だけど、それでもあんまし長いこと置いとくと、燃料が内壁からはがれて隙間ができたり燃料にひびが入ったりして、異常燃焼の元になったりする。どうもそこらが原因になった節があったそうで。

この事故の後、アメリカ側は「ブラックボックス技術だから」と直接的なデータの提出を拒んだそうで。そんで日本側で取った別なデータを日本の技術者が解析したら、やっぱしアポジキックモーターが一番疑わしい、となったそうで。で、握り潰されるのは覚悟の上で、宇宙開発事業団はそのデータを証拠として NASA に叩き付けたらしい。日本の宇宙開発がアメリカのイエスマンじゃないことをこれで表明したってことで。

メリケンの親方にタンカ切った手前、宇宙開発事業団はそれ以降は自前技術の習得に執念を燃やして(一応、もとからその方針ではあったけど)、H-II ロケットでついに純国産大型ロケットを実現しましたな。現行の H-IIA はコストダウン目的でまたアメリカの部品を導入するようになったけど、もうブラックボックスはないし、それを盾に変なものを押し付けられることもなくなったわけで。

ていうかアメリカのロケット部品メーカーにとっては、日本国内にライバルが存在することになったんで、わざわざ外注してくださるお客様はありがたいわけ。てことはかつてのボッタクリ価格ももってのほか。そんなわけで、「コストダウンのため部品を輸入する」が成り立ったわけで。

戦闘機の話だとどうでしょ。常識で考えて、売る方としてはどうせなら新型の F-35 を高く売り込みたいはず。莫大な開発費の元を取るために、予約の生産機数を確保したいはずだから。生産終了の製品(F-22)を無理に復活させるってのは、どう考えても力技だよね。となると、在庫処分だったアポジキックモーターの件とは事情が違うわけか。

結局、F-22 と F-35 の世代交代の空白期間に、タイミング悪く日本の戦闘機の更新時期がかぶってしまったってことか。

ごたごたしてるアメリカを見て、日本はさらに「自力で新型戦闘機を開発する」っつう選択肢も公表して揺さぶったりして。てことはアメリカとしては「分かりました分かりました。当初のご要望通り F-22 をお売りいたしますよ」ってことなのかな。そうだといいけど、なんかいろいろ裏で抜け目のない打算が渦巻いてそうな気がする……。

開発名「心神」としてけっこう具体的なところまで来てる国産ステルス戦闘機、本当にやる気あるのかな。これもこれでなんだか不透明のような気がする。日米で共同開発の形を取った F-2 支援戦闘機が生産終了に追い込まれたのは、単価が高かったかららしい。日本は武器輸出をしない国なんで、国産戦闘機の顧客は自衛隊のみ。販売数を稼げないんで開発費が薄まらない。てことで「世界一高価な戦闘機」と呼ばれるようになってしまった(実際そうなのかどうか知らんけど)。完全オリジナル設計じゃなくアメリカの F-16 をベースに作ったから、開発費はそのぶん押さえられたはずなんだけど。

てことは心神は全部オリジナルだから、開発費がものすげー高くなるのが目に見えてる。当然それは単価に跳ね返る。 F-2 をさらに超える高価さになりそうなわけで。だったら外国から買った方がよっぽど安く上がりそうなわけで。

そう考えると、心神は開発者は懸命なんだろうけど、政治的にはアメリカへの噛ませ犬的存在なんじゃないのかと。もしかしたら完成しないでお蔵入りする可能性がやたら高いんじゃないかと。まーせっかく開発してるんだから、心情的には完成させてほしいけどさ。

ていうか「外国から買った方が安いから/楽だから」だといつまで経っても自前の技術が身に付かなくて、それを続けると技術先進国じゃいられなくなるわけで。

なんかこう世の中の仕組みとしてですね、物事の判断基準として、「それが真実かどうか」よりも、「誰がそれを言ったのか」を取る傾向があると思うんですよ。

どっちがいいか落ち着いて考えると、ていうか考えるまでもないばかばかしい話なんだけど、世の中どうもばかばかしい方をいつも選んでしまってる気がして。

上に書いた2つの要素をもうちょっと噛み砕くと、「自分で判断するのがめんどい/自信ない/禁じられてるんで、信頼できる人の意見を鵜呑みにする」て感じですか。思考停止っつう恥ずべき状態ですな。けど、自分が興味を持ってない分野だと特にそうやってしまいがち。

おいら政治・経済については、世の中のフツーのレベルに比べてあんまし興味がない方だと思う。そこらへんの教養も低いし。てことで、新聞に書いてることをほとんどまるまる鵜呑みにしちゃうのよね。ふーんそうなんだー、と。でも科学・技術あたりは関心あるもんで、そっち方面の記事なら「あーこの記者、基本を理解せんでウソと妄想で埋めとる」とか「紙面のスペース取れなくて大事なとこ端折りやがった」とか「どうでもいいとこに気を取られて肝心なこと忘れてちゃって」とかある程度分かるわけ。

「自分の頭で考えよう」

忘れがちだけど、これ、おいらは大事だと思ってる。もっと具体的には「それホントかよ?」ですな。

まぁ「自分の頭で……」だって受け売りだけどね。1980年代、宇宙開発事業団(NASDA)が初の純国産大型ロケット H-II の開発を始めた時、責任者の五代富文が内部向けに言い出した言葉。この人は昔からよく一般向けに本を出してたんで、それを買って読んで知った、という顛末。

彼の本によると、その頃の NASDA は NASA からの技術移転を受けてロケット開発してたんで、「アメリカの文献と資料にこう書いてあるから正しい」という考え方が幅を利かせてたそうで。けどそれじゃ初体験の自前の大型ロケット開発はとてもできない、と踏んだ。そのためには全部独自にデータを取って研究できればいいんだけど、日本の宇宙開発予算はアメリカの10分の1しかない(実際は NASA は直接予算のほぼ同額を軍からも提供されてるそうで、ほんとは20分の1らしい)。結局は「自分の頭で考えよう」を各場面で実践しつつも、アメリカが公開してる資料やノウハウをできるだけ利用する、という方針になったらしい。

けど自分でモノを作るってのはそれじゃやっぱしできなくて、開発の一番の肝の第1段メインエンジン LE-7 が難航。予算増額のうえ計画より2年遅れで H-II ロケットは完成した。最終的には NASA からのデータ(スペースシャトルのメインエンジン SSME のもの)は、基本原理は同じだけど設計思想が違って意外と役に立たなくて、結局は自力で問題を解決していった。んで、五代氏は「技術というものはやはり、自分で汗をかいて苦労しないと身に付かないものなんだな」と実感したそうだ。これ、自分の頭で考えることさえやめてたら、開発は頓挫してたかもね。

自分で考えるっての、とりあえず関心があるところから、てことでいいと思うけど、おいらの場合ずーっとそのまんまだからなぁ。そろそろ自在に水平展開できるようになってないといかんのにな。っつうか、下手に自分で考えを広げると憶測の割合が高くなっちまって、不正確だったりするのよね。そこらへん、どこまでが事実でどこからが憶測なのか、はっきり区別できるようになるってのが課題ですか。

とりあえずそんなわけで、自分の頭で考えてみたシリーズ突如発動w

てことで今日の餌食はタイムリーに『七夕ライトダウン』。

マスコミが派手に取り上げて全国規模で盛り上がってるみたいだけど、環境保護には特に何の意味もないのでは? 節約の意味での省エネに幾分かの効果はあるだろうけど、電力会社としては電力事情を全然考えてないイベントなもんだから苦笑いだろうなぁ。

一応、謳い文句では「ライトダウンで CO2 削減」てことらしいけど、あのさ、夜の電力供給源ってさ、「CO2 をほとんど出さない」のが売り文句の原発なんですが。100%じゃないにしても、原発由来の電力は昼間より夜間の方が確実に多い。

原発は出力調整が難しい。だから全開か止めるかしかしない。1986年のチェルノブイリ原発事故は、出力調整技術の試験中に起こったらしい。てことであれ以来、世界の原発は出力調整にはかなり慎重になってる。しかも規模がでかいんで、たったの24時間周期じゃオンオフさえままならない。となると年に一度の検査の時期以外は、ずっと全開で回しっぱの電気作りっぱなんですよ。

けど昼と夜とじゃ電力の需用量が数倍も違う。原発の出力に対応できる大量の電力をためて放出するバッテリーってのは、揚水発電以外にまだ実現してない(NAS 電池というのが風力発電の規模でもう実用化されてはいるけど)。んなもんだから、単体じゃ出力調整できない原発の出力は、セットの揚水発電でできるだけ調整することにしてる。それでも吸収しきれないギャップは、火力や水力その他の発電手段を24時間の周期に合わせて出力調整して埋めてる。

てことで、夜の発電は原発が主役ってことになる。電力会社は「ベストミックス」とか言って、様々な発電手段を適正な割合で用意するのが大事、とのたまっては「もっと原発を増やそう」と持っていきたがってる。けどほとんど原発由来のはずの夜間・早朝の電力が揚水発電で吸収しきれなくて余りまくってる証拠に、その時間帯の電力は割引料金になってる。電力会社の本音は「夜にもっと電気を使ってくれ」ということ。その要望に応えるべく生まれたのがオール電化住宅。もう証拠出まくり。

で、どこまでホントかちょっとうさん臭いけど、原発は「CO2 をほとんど出さない」。そこを信じるとすると、夜にライトダウンしたって CO2 は大して削減されない。となるわけ。それより昼間の消費電力を削減した方がよっぽど効く、ということ。

「東京みたいなでっかい都市でも年に一度くらいは星を見たい」っつう意味じゃとっても粋なことだと思う。けどこれで「地球のためにいいことをしてる」と思うのは勘違いなんじゃないか、と、おいらは自分の頭で考えて結論したわけです。盛り上がってるイベントに水を差すのは野暮だけど、要は余計な正義を気取るからおかしなことになるんじゃないのか、と。

1.22GWh で CO2 削減量476トンですか。この数字、もしかして「削減した電力は全部火力発電で作られたもの」と極端な仮定をして出した過大な数字かもしれない気がする。実際は原発由来の電力も混じってるから、それだとおかしいになる。ライトダウンは夜間。原発が主力になるはずの時間帯。ちょっと気になるんで、どんぶり勘定で確かめてみるか。

削減したはずの CO2 476トン、石炭換算だと11分の3をかけて、約130トンの石炭を燃やさなくて済んだ、ということですな。

上の「11分の3」の根拠は以下。CO2 に含まれる炭素の質量を求めてみる。炭素の原子量は12(陽子と中性子が6個ずつ)。酸素の原子量は16(陽子と中性子が8個ずつ)。陽子と中性子の質量はほとんど同じ。てことで、原子量の比率が質量の比率になる。CO2 全体の原子量は、炭素原子1個+酸素原子2個なんで、12+16×2=44。CO2 と炭素の質量比は 44:12 → (約分して)11:3 となりますです。

火力発電燃料の主流は重油と天然ガスだけど、石炭の組成は80〜90%以上が炭素、5%程度が不燃物質(灰)らしい。これを簡単のために炭素100%の石炭を燃料として仮定してみる。

今 Wikipedia で石炭の熱量を調べたら、6700kcal/kg だそうで。ジュールに直すと28MJ/kg。ジュールの定義からkWh に換算すると、7.78kWh/kgですか。トンあたりだと7.78MWh/t。

七夕ライトダウン2008での削減電力消費量が1.22GWhってことで、これを7.78MWh/tで割ると、156.8トン。

「CO2 削減量476トン」から算出される石炭換算の130トンに近い数字が出てきましたよ。けど誤差18%でおいらの算出値(石炭火力のみで発電した電力のみが削減された、とした場合)の方が大きいってのは微妙。

もう少しだけ正確に行こう。条件をあと2つ足してみる。A.) 火力発電の効率と B.) 燃料の種類。

A. 火力発電の効率は旧来型で40〜50%程度。最近稼働し始めてるコンバインドサイクル型で60%くらい。間を取って50%とすると、燃料消費量は2倍になる。

B. 火力発電の燃料の割合は、石炭は15〜20%くらい。残り80〜85%は、重油と天然ガスが半分ずつくらい。単位質量あたりの重油の発熱量は石炭の2倍くらい。天然ガスはもうちょっと上。これも簡単のために2倍とする。燃料消費量は半分になる。

2つの条件はうまいこと0.5×2で相殺なんで、数値は変わらない。発電効率を考慮したのと、燃料が現実に近くなった、という点で精度が上がったはず。で、七夕ライトダウンが主張する CO2 排出削減量とおいらとの見積もりとの差が18%あるわけで、おいらの見積もりは、全発電量が化石由来ってことで計算してた。それが主張より18%多く出た。

てことは 18÷(100+18)≒0.15 で、からの想定で、火力発電が85%、残り15%が原発その他で発電した電力、と解釈できる。

発電手段のブレンドを一応考慮してるっぽいけど、「火力が85%」って割合、ちょっと多くないかね。日本の発電手段の割合って、1日平均で原発が3割を占めてるはず。そしたらあとは、水力が1割とすると火力は6割。電力需要が減る夜間は出力調整できない原発が相変わらず全開で、火力と水力がそのぶん稼働を控えるんで、原発の比率がますます上がるはず。火力の比率は5割かそれ以下になるんでは? 火力が4割だとしたら、削減したはずの CO2 のトン数は本当は半分程度だったってことになる。

なんかどうも数字に下駄を履かせてる灰色なニオイがする……。ここらへん、主催者が主導して数字に色をつけてるんだろうか。それとも気付いてなくて、周りから誰もツッコミ入れてないんかなぁ。この「CO2 排出削減量」なるものを計算した人は知ってるはずだけどなぁ。

「ちょっとくらいのちょろまかしは大目に見てよ。お祭りなんだから」と勢いで押し切ってしまうのもアリなのかな。お祭りメインのイベントなんだったら、ありのままの数字を出しても別に問題なさそう。「どうせ数字を出すなら色を付けて景気よく行こう」なのだとしたら、科学的というより政治的な性格の団体ってことになるな。地球温暖化問題って、科学と政治っつう方法論として対極にある2つのものが同時に関わってるから難しいんだなーなんて今さらになって気付いたわ。

こんなこと言ってると、おいらに悪者フラグが立ちそう。「みんなが言う方が正しいに決まってる。そんなよこしまに物事を捉えるのはお前だけだ」「せっかくみんなで盛り上がろうとしてるのに水を差すなんて最低。そうまでして目立ちたいのか」なんて感じで。

あああなんだか、敢えて見過ごすべき正義の暗部を垣間見ちまった気分。

いやいやいや、昨日の計算、確かめたら一番はじめで間違っとりました。燃料とした石炭の質量の計算で、「11分の3」とするのを「11分の4」としてて。そんで全部計算が違ってきて、結論を差し替えましたよ。なんか鬼の首を取ったかのように有頂天になってたのが恥ずかしいっす。七夕ライトダウンの関係者、参加者の皆様、大変失礼いたしました。

と言いつつ、まだまだダウトフルな結論になってるけど。

まあこんな間抜けな間違いも、自分で考えて実行することの醍醐味ってことで強制納得しとこっと。

こういうミス、やってるその時は何回見直しても見つからんよなぁ。

2009.6.28 で、この日記が業者のブログサービスじゃないことを嘆いてみたけど、今回はそれで救われたわ。とりあえず今月分のこの日記書類、YAHOO! も Google もまだ拾いに来てなかったみたい。

このドメインに検索エンジンのロボットが巡回に来るのって、こっちから呼ばなきゃ3カ月に1回くらいの超辺境モードな頻度なのよ。これ、アメブロとかエキサイトとかのメジャーなブログサービスだと、更新後数時間で検索ロボットが来て内容を拾っていっちゃうんだよね。

恥を晒す前に気付いて直せて、ほんとよかった (-_-;A)

自分の間抜けの取り繕いでもないけど。

おとといの日記で「科学的か政治的か」と書いた。昨日の日記で、おとといの内容に間違いがあったことを認めて修正したことを書いた。検索ロボットが来てなかったんで実質上は世間様に公開されてなかったのと同じ状態だったとはいえ、対象にした関係者に謝ってもみた。

おいらはあんまし政治の力学や処世術には興味なくてさ、科学の世界での学者さんたちの振る舞い方に関心が向いてるのよね。そんでまぁ今回、汚点の処理について科学っぽい方針で対処してみたよ。まぁいつもそうしたいつもりではいるけど。

政治の場合、汚点は極力認めない方向で、「なかったことにする」よね。世間へのイメージが綺麗であることが大事だし、そういうのは内部や外部での闘争に悪い方に利用されるんで。

科学だと、間違いは隠していても、いつかは他の研究者が追試して露呈する。だから、出してしまった間違いは極力自分で見つけて、自分から訂正するのがいいとされてる。他の人にミスを指摘されたときも、それを確認したらすぐに認めること。もちろん公表前に間違いに気付くのが最高だけど、そこは政治でも同じわけで。

アインシュタインが相対性理論の数式に、後に「我が人生最大の過ち」と嘆く元になった「宇宙項」を付け足したのは、観測事実として当時ははっきりしてなかった部分を、自分の主義に合わせるためだったそうで。後に観測天文学者のハッブルが観測データを出して間違いを指摘したら、アインシュタインはその場でハッブルの言い分を認めたそうだ。宇宙の真理は絶対だからね。自分の意図に反する事実が明らかになったなら、そこからはもうどうがんばっても状況はひっくり返らないわけで。ちなみにアインシュタインは興ったばかりの量子力学の基礎理論についても「神は犀を振り給わず」と発言してまた間違えたけど、こっちは感覚的に同情できるなぁ。

ここは政治なら違うわけ。相手は宇宙の法則じゃなく人間社会だから、力技でも裏技でも実弾(カネ)でも駆使すれば、事実のねじ曲げがある程度効くわけ。そこに醍醐味を感じる人たちもいるってことなんだろうけど、おいらはそのノリはどうも苦手で。

まぁこの場合、どっちのやり方を「より格好悪くないか」と感じるか、ってことになるかと。どっちかだけが正解ってことじゃないけどさ。とりあえずおいらは科学側の方法でやっていきたいな、と。

とか言っといて、思い起こすとけっこう「それを認めない」「おれはそれ知らないよ」なんて形で、自分の間違いをなかったことにしてたりするんだわ orz

10年も前じゃなかったと思うけど、アメリカのある天文学者がミスった内容の論文を発表してしまったんだわ。プログラミングの設定ミスでそうなってしまったそうで、発表後に自力で間違いを突き止めて、ソッコーで訂正を出した。かなりあからさまな間違いだったらしく、そこまでのは学界じゃ珍しかったっぽい。で、小さくだけど日本の新聞に載るくらいのニュースになったのよ。確か宇宙の背景色だったかな。赤と発表したのが本当は青緑だったか、その逆だったか。

で、彼は科学者として当然の対処をしたんだけど、それが新聞記者(たぶんアメリカ人)には奇異な行動に思えたらしい。「なぜ自分から間違いを公表したのか」みたいな質問をしたらしく、天文学者の「間違えていたのは私ですから当然ですよ」なんてコメントが出てた。その記事を読んだとき、おいらはまるでこの件がその天文学者が仕事を続ける上で、常に足を引っ張る一生の汚点になるかのような印象を持ったけど、今思うと違う気がする。

ウソ結果を出してしまうと、その時は信用がなくなるのはそうだろうけど、科学は論文の発表があれば、それを必ず誰かが精査か追試して、その論文の真偽がいつかは明らかになる。てことは、間違ってたと知りつつ黙ってても、いずれはツラい立場になるのは確実。だったらさっさとツラい立場を進んで甘受しといたほうが、その後の研究活動がしやすくなるわけで。

つか、こういう間違いは人間的な問題じゃなく、単に技術的な問題。誰でも起こし得ることは誰でも理解できる。すぐに自分で気付いて訂正したのなら、その位の能力はあることが認められる。けど相当長くかかってから、ほかの人から指摘されて気付いたんなら、その人の能力面で疑問を感じさせるわけで。間違いに気付いても隠し続けてたことが発覚したのなら、その人の人間性が信用できなくなるわけで。実はそんなことしていいことなんか何もないってこと。

アインシュタインはいくつか間違いをして、ほかの人にツッコまれて初めて認めたりしたけど、そんなことがいくつかあったくらいじゃ偉大さが微塵も失われないほど、能力が飛び抜けてたってことですなぁ。

おいらが件の記事で、その天文学者が一生残るドジを踏んだかのように感じたのは、もしかしたら政治的性格を持った記者の記事の書き方のせいだったのかも。

一発目があんましパッとしなかった「自分の頭で考えよう」シリーズ第2弾だす。今日の血祭りゲストは、とある有名な自動車評論家先生。あの人でもクルマのことで(たぶん)間違うことがあるってやつで。

もしかしたら今は考えを変えてるかもしんない。トヨタの MR2 の評論で、その話題は出てきた(初代だったか2代目だったか忘れたけど、どっちにしろ相当古いなw)。

ミッドシップ車のリアタイヤはフロントより大きいものにしないといけないのに、MR2 は前後に同じタイヤを採用した。トヨタはミッドシップの何たるかを全く分かっとらん、とツッコミ入れまくってた。

「ミッドシップ車はリアタイヤを大きくすべき」はいいとして、その根拠として、「それで接地面積を増やしてグリップ力を稼がねばならない」としてた。これ一般によくある思い込みかと。クルマのタイヤで言うグリップ力とは、物理学の用語だと「静摩擦力」というやつ。これを求める式は簡単。「F=μN」。「F」が静摩擦力。「μ」は静摩擦係数。路面とタイヤの材質や状態で決まる。接地面積には依らない。「N」は上から押さえつける力。クルマで言うと車重。これも接地面積に依らない。

てことで、グリップ力と接地面積は特に関係ないんですわ。細かいパラメタはいろいろあるだろうけど、基本の法則はこんな感じ。F-1 マシンでも後輪の方がモロに大きいから、「駆動輪のグリップを稼ぐため」と思われがちだけど、実はそれ誤解じゃないのか、と。

この静摩擦力の式で考えると、グリップ力を稼ぐには2つの方法しかない。μを増やすか N を増やすか。

μの増やし方は、レースだと路面状態に合わせて最適なゴムの質のタイヤを選ぶわな。気温、湿度、路面温度、路面の表面状態(埃っぽくないか、アスファルト特有の凸凹の粗さはどうか、濡れていないかとか)あたり。雨用のタイヤだと表面の溝の切り方でもμが変わってくるね。あと、タイヤのゴムをネバネバする材質にして、路面と粘着させる手も使われてるね。これもμを増やす工夫。

N は車重、と言ったけど、タイヤはクルマの四隅にある。加速中、減速中、コーナリング中でそれぞれのタイヤにかかる荷重が変わるから一筋縄でいかないだろうけど、N を考える基本は車重。これは変わらない。じゃあ車重を重くすればグリップ力が増えることになるけど、レース用のクルマはどれも軽量化に神経を使ってる。矛盾ではないのか。

確かにクルマの質量を増やす方向で車重を重くすればグリップ力が増えるけど、同じだけ慣性力が増えるのよ。そうなると加速減速の邪魔になる。コーナリングでもそれだけの遠心力がかかる。グリップ力が増えたぶんが綺麗に相殺されちゃう。で、車重の増減はタイヤの踏ん張りと関係がないことが分かったけど、クルマが重いと燃費が悪くなったりブレーキを強化しなきゃいかんかったり、何よりエンジンのパワーが無駄になったりでいいことが何もない。てことで、レーシングカーの設計者は軽量化に腐心するわけです。

車体の質量をほとんど増やさずに N を増やす方法がウイング。飛行機の翼を上下ひっくり返した断面形だから、浮かない代わりにクルマを路面に押し付ける。この力は慣性力とはほとんど無縁なんで(せいぜいウイングのぶんの質量増加ぶんだけ慣性力が増える程度)、車重をあまり増やさずにグリップ力だけを稼げる。それでどの F-1 マシンもウイングを付けてるというわけ。そういや今年のレギュレーションじゃ、走行中にウイングの仰角を変えられるようになったとか。どう影響するんかねぇ。高速コーナーでスピードが増して危険じゃないのかねぇ。どうなのかねぇ。

そしたら実際は何のためにミッドシップ車の後輪は大径 or/and 幅広なのかっつうと、単純に摩耗対策なんじゃないの? 駆動輪は摩耗が早いから、前輪より大型化して減りにくくして、ゴールまで、もしくはタイヤ交換まで、前後のタイヤとも無駄なく使い切るようにしてるんじゃないかと。

タイヤを大径・幅広にすると接地面積が増える。ここまでは評論家先生とおいらは意見が一致する。で、接地面積が増えると接地圧が下がる。単位面積あたりでの N が下がるってこと。これだけでまずタイヤが減りにくい。さらに大径だとタイヤの周長が長いってことで、前輪に比べて回転数が少ない。タイヤ表面の同じ部分が路面とこすれる回数が少ない。てことで、これもタイヤの減りを少なくする。というわけ。

てことでミッドシップ車の後輪を大きくすべき理由、レーシングカーで実際にそうなってる理由って、おいらは「グリップ力を稼ぐ」説を否定して、上に書いた理由から「摩耗対策」説を提案するよ。専門家からの確証を特に得た話じゃないけどさ、どうでしょ、よければあなたの頭でもいっちょ考えて判断してみてくださりませんかねw

ていうか大抵のスポーツカーオーナーは格好でクルマを選んでると思う。コーナーを限界まで攻める目的の本気な人は、数としてはそんなにいないかと。だから、せいぜい高速道路で他のクルマよりちょっと速く走る程度なら(おいらのローバーミニでもできる)、細かい性能や特性をウンヌンしてもあんまし意味ないのよね。ってこれ言ったら身も蓋もないんだけどさ。

公道を走る乗用車だと、スポーツカーだってタイヤを1日で使い切ることはまずない。だったら MR2 みたいにミッドシップなのに前後のタイヤが同じサイズでも、定期的にタイヤローテーションすれば問題ないってことになる。グリップ力に関してはさっき書いた通り、タイヤのサイズは特に関係ない。てなわけでトヨタの設計は、メカニズムとしては別に間違ってなかったってのがおいらの結論。

ただ、ミッドシップ車ならリアタイヤが大きい方が、見た目断然かっこいいんだよね。で、やたらスタイリング重視に偏ったクルマ作りをするホンダはそこをよく分かってて、ビートをその方針で作ったね。NS-X がどうだったかは忘れたわ。あんまし見たことないし。

トヨタが MR2 のデザイン設計で責められるべきは、最後の最後の詰めでビビッて、そのあたりに微妙に陳腐さを残したまま妥協してしまったところかと。「80点主義」の呪縛か、それとも日本初のミッドシップスポーツカーだったから、当時の社会の許容度的にここまでが限界だったか。

けどそこを気にしなきゃ、MR2 は間違いなくカッチョエエクルマですわ。おいらは初代が好みっす。

おお、さすがに今となってはリーズナブル。1台欲しいかも。

このシリーズいきなり始めたもんで、いったんクルマの力学関係で始めたらそれしか思いつかん (^^;) てことでもうそれだけでいっちゃう。あとは思いついた時々、ということでひとつご勘弁を。

今回のゲストは、とあるモータースボーツジャーナリスト氏。彼女が1991年に著した書籍から。日本初の F-1 ドライバーの中嶋悟をかなり突っ込んで取材した名著なんだけど、1か所だけ、「フォーミュラカーのウイングを理解してないなー」と分かってしまった記述があって。

昨日の書いたけど、フォーミュラカーのウイング仕事は、空気力で車体を路面に押し付けること。で、ウイングで発生した下向きの力(ダウンフォース)は、車体→タイヤ→路面、と伝わる。その伝達経路にはドライバーは介在しない。けどこの本だと、ウイングからのダウンフォースをドライバーの体が直接受け止めるかのような表現が出てくる。これ、間違いです。

ダウンフォースの大きさは、最高速の状態で車重を超える。つまりタイヤにかかる重みは、止まってる状態の倍以上になるってこと。この本に出てくる中嶋悟の表現を借りれば、「そのまま逆さまの道路を走っても、落ちないで道路に張り付いている」。んでまぁその物理的な凄さと F-1 ドライバーの体力的な厳しさを表現するために、そういう誤解が出てしまったのかなぁ、と。

間接的には、ダウンフォースはドライバーの体力を奪っていくものではあるけどね。ウイングがよく効く高速コーナーだとタイヤの横滑り限界も上がるんで、かなり遠心力(横 G)が出るようなスピードでもスピンもコースアウトもしないで走れる。てことでドライバーはこのとき、強烈な横 G に耐えなきゃいけない。それとダウンフォースでのタイヤを地面に押しつける力が強いと、ハンドルが重くなる。最高速からのフルブレーキングもよく効くんで、体がシートベルトにぎゅうぎゅう押し付けられる。F-1 だと約2時間も走り続けるんで、ここらへんに最後まで耐えられるかどうかが勝負の分かれ目になるわけで。

このジャーンリスト氏は国際 A 級ドライバーライセンスを所持してるそうだけど、この免許はウイングの原理については触れないんだなーと分かった一件でしたよ。A ライってハコ車のレースを対象にしてるんだろか。

今日吊るし上げる誤解は「重いクルマはスリップしにくい」というやつ。特にゲストはいないっす。

「雪道やアイスバーンでは、重いクルマの方が坂を上がりやすいし滑りにくい」、と思われてる節があるけど、あれウソっす。これ全部、おととい説明した静摩擦力の公式「F=μN」で考えると分かる。タイヤの滑りやすさは「静摩擦力:慣性力」の比率で決まる。で、この2つの要素ともクルマの質量に正比例するんで、質量の違いは約分で相殺できちゃう。だから関係ないんですよ。

ただしクルマの重心位置は前後方向の真ん中にはないんで、駆動輪の位置でグリップ力が違う、というのはあるね。クルマのエンジン大抵、2つの前タイヤに挟まれる位置にある。FF や FR だね。

エンジンは自動車のパーツとして最大の重量があるから、前輪により多くの荷重が分配されてることになる。てことで、ここでも「F=μN」から、FR 車より FF 車の方が駆動力があるのが分かる。冬場は坂でもアイスバーンでも立ち往生しにくい、と。ミッドシップ車や RR 車だと後輪に多くの荷重がかかってるから、FF 車と同じく、駆動力を路面に伝達する意味じゃ合理的な形なわけです。

で、四駆になると1輪の駆動にかかる静摩擦力が小さくなるから、タイヤが滑り出す限界が上がる→駆動時にスリップしにくい、でますます有利なわけで。まぁクルマの善し悪しを決める要素はそれだけじゃないんで、こういう性質があるからって FR が全然ダメな形態ってわけじゃないっす。FR は各パーツの配置が適度にばらけるんで無理のない設計ができるし、そのぶん人が乗るスペースの設計も自由度が大きい。それと、余録的だけどドリフトを存分に楽しめる。けど冬道に限ると FR はほんとダメだよね (-▽-;)

んでまあなんでか「重い方が滑りにくい」っつう直感的印象が世の中じゃ支配的らしくて、クルマのセールスの人でさえ「このクルマは重量があるんで冬道はなかなか滑りませんよ」なんてウソ言ってたりするのよね。

ていうか、大型トラックやダンプがよく冬場に夏タイヤのまま走ってるのもこの誤解からか? あれって事故ったときに破壊力あるだけに、見ててすげーおっかないんすけども。ちなみにクルマの破壊力は運動エネルギーの大きさ。「E=(1/2)mv2」で、質量に比例かつ速度の2乗に比例っす。トラックじゃなくても、大きい乗用車に乗ってる人たちも、お願いだから冬は冬タイヤを履いて欲しいっす。

ついでに「四駆だから冬タイヤは要らない」と考えてる方々、ブレーキ性能は駆動方式と関係ないんで、減速のときは四駆だろうが四駆でなかろうが同じです。事故予防の観点から、どうかお考え直しくださいませんか。おいらの親戚は冬の横断歩道でそういう人のクルマに轢かれて、死ぬまでずっと寝たきりだったよ。

そんなわけで、車重が重かろうが軽かろうが、滑るときは同じように滑るってこと。登坂能力も、ブレーキロックやホイールスピンを起こす限界も、原因はそこじゃないってこと。

クルマの回転運動の特性はそのクルマのサイズに左右されるから、そこから並進運動にもそのまま適用されちゃって、それでこの誤解が出てるような気がする。特にスピン。物理学で言う z 軸周りの回転。クルマが小さいと、いきなりものすごいスピードでスピンするんですよ。いやーおいらが乗ってるローバーミニ、アイスバーンで轍に足を取られて急にスピンするもんなぁ。怖いんだよこれ。大きいクルマだと回り始める角加速度も回転速度も緩いから、比較的落ち着いて対処できたりする。

これを理解するには「慣性モーメント」という考え方を知ってると便利。テコの原理みたいなもの。モーメントの大きさは「質量×回転中心からの距離」。質量はこの場合、重量物ってことでボンネットの中のエンジンにしてみますか。回転中心はクルマの重心位置。で、大きいクルマは大抵エンジンが大きくて重い。しかも重心位置から距離がある。これだと慣性モーメントが大きくて、エンジンがあるところを重心周りに回転させるには、大きな回転力が必要。てことで回り出しにくいし、回ったとしてもスピードが遅い。小さいクルマだとその逆。んで、それが「小さいクルマは滑りやすい」印象になってしまってるんじゃないのか、と。けどこれはクルマが前に進む並進運動とは別物の現象なんで、つなげて考えちゃダメよ、てこと。

逆に言えば、大きいクルマは慣性モーメントが大きいせいで、カウンターステアとかの修正作業の効き目も小さいってこと。つまり反応が鈍いってことですな。小さいクルマだと修正もすぐに効くんで、ハッとしたときに反射的に修正すれば意外にあっさり収まったりすることもある(そうならないこともある。おいらみたいな腕のないドライバーだと、その時々の状況による)。

これが大きいクルマだと修正が効いてくるまでにタイムラグがあるんで、先の対処を読みながら落ち着いて修正するのが大事。パニックになって目先の修正だけに囚われると、だんだんもっとひどいことになっていったりしてね(←荷物を積んだ日産アベニールでそういうヤバい状態に陥ったことがある人。あれは運だ。今、五体満足なのはあのとき運が良かったからでしかない(思い出し冷や汗))。

ちなみにミッドシップ車は重心位置にエンジンがあるんで慣性モーメントが小さい。てことで、小さいクルマみたいな挙動をする。運転の腕のある人にとっては軽快にクルマを振り回せるってことなんで、レーシングカーやスポーツカーはおしなべてこの形を理想としてるわけですわ。冬道じゃいきなり高速スピンし出してびっくりだろうけどww

ほんじゃもうひとつ、冬道の話が出たんでスタッドレスタイヤに関する誤解の話も。

「スタッドレスタイヤは細い方が雪面によく食い込むから走らせやすい」。これウソです。「よく食い込んで」までは正しいけど、それで導かれる結論がウソです。タイヤが太い方が走らせやすくなるっす。

接地面積と駆動力で言えば、「太いタイヤの方がグリップ力が増す」の誤解と同じで、特に関係はないっす。接地面積が増えればそのぶん単位面積あたりの圧力が下がるんで、同じことになります。

じゃあなんで冬道でタイヤが太い方がいいかっつうと、雪にタイヤがめり込みにくくなるんですよ。さっきの説明を使うと、単位接地面積あたりの重量が下がるから、足にカンジキを履いたのと同じ効果が得られる、ということ。

俗に言う「雪にハマる」。最近じゃ「スタック」とも呼ばれるアレ。冬道でときどき悩まされるのよね。タイヤが雪の穴ボコにはまっちゃって、にっちもさっちもいかなくなっちゃう。焦ってアクセルを吹かせば吹かすほど、タイヤがスリップするぶんだけ穴は深くなってタイヤが埋まっていって、ますます脱出できなくなっていく。オートマ車での振り子脱出方法はこちら。細かい話はリンク先を読んでいただくとして、とりあえず闇雲にアクセルを踏んじゃダメよ。ドツボにハマるだけだから。

この「雪にハマる」、けっこう自分で雪に穴ボコをあけちゃったりしちゃうのよ。穴と呼べないほどの微妙な窪みでも足を取られたりする。冬道に欠かせないスタッドレスタイヤだけど、実は宣伝してるほど大したグリップ力があるわけじゃない。夏タイヤよりずっとマシではあるけどさ。てなわけで、駆動輪がどんどん雪を掘っていくという最悪の事態への陥りやすさ、これ、タイヤが細いほど症状が早く進行してしまいがち。

で、タイヤが太いと、カンジキ効果で掘り下がるスピードが遅い。てことで、「やっちまった」と気付いてからまだ傷が浅いんで、振り子脱出法以外もいろいろ試せたりする。倍力輪っぱ回し とか。そんなわけで、冬はタイヤが太い方が安全だったりするのよ。

んじゃなんでおいらのクルマは夏タイヤがロクマルで冬タイヤがナナマルなのかっつうと、いやその、夏のは格好でロクマルでさ、冬のは経済的理由で……。だって12インチのスタッドレス、ナナマルだと軽トラ用のがお安いんですもの(啜泣)

この前買った iMac 標準の Apple Wireless Keyboard がちょっと問題で。

Bluetooth 対応でワイヤレスなのはいい。我が初 Bluetooth っすよ。「マウスじゃないんだからヒモ付きだって変わらんだろ無駄無駄無駄無駄ァァァァ!WRYYYY」と思ってたのは、まさに思い込みだったよ。ワイヤレスキーボード、すげえ気分いいわ。ただの気分の問題だけど、おいらとしてはキーボードにヒモがあるかないかは全然違うわ。自分でびっくり。

んで問題の方その1。テンキーがない。

数字を打ち込むのに今までテンキーに依存してきたんで、テンキーなしだともう使いにくいのなんのって。まぁ iBook で少しずつ慣れつつはあったけど、やっぱテンキーが恋しい。Apple のサイトだと、ワイヤレスのテンキー付きキーボードはないらしい。なんでじゃー。

問題その2。iBook のときから感じてたけど、ファンクションキーが使いにくい。なんか知らんけどモニタの明るさやら音量調節やら、特にちょくちょく使わなくていい機能が割り振られてる。文字変換でちょくちょく必要な普通の使い方をしたいなら、fn キーを押しながらじゃないといかん。

不便。

これも iBook で我慢してきたけど、やっぱ折り合いがうまくつかなくて。ノートブックなら強制納得できないでもないんだけど、デスクトップでもこれに付き合わされるのはキツい。

てことで、使い慣れた Power Mac G4 のキーボードを iMac に USB でつないで使ってきた。けんどワイヤレスは魅力。しかも今のキーボード、カッコイイ。やっぱ使いたい。

てことで、またワイヤレスに戻してみた。テンキーがないのはどうしようもない。別に Apple 純正にこだわらん人なんで、サードパーティのテンキーを後で買ってみよっかな。ヒモ付きになるだろうけどしょうがない。

ファンクションキーの件は、もしやと思ってググってみたらば、おおお、旧来通りにする設定方法がちゃんとあるではないか。「システム環境設定」で「F1、F2などのすべてのキーを……」にチェック入れればいいだけだったよ。こんな簡単に解決できたとは不覚……。

てことはもしかして、Wireless Keyboard じゃなくても、iBook でも効くのか? と早速やってみたら、おぉぉぉできたぁー!! こんなことなら、こうできる可能性に考えを巡らすなりググるなりしてとっととやっとくんだった。無駄に使いにくさに耐えて、無駄に心の中で Apple に呪詛を吐いとった。Apple さん、すみませなんだ。呪いは解除しときました。

しかしデフォルトでこんな変な設定にするってのも、なんだかおかしいかと。Apple としては、いつもながらこういうやり方で「向こうとは違うんです」的な個性を売り出すつもりだったんだろうけど、これはさすがに使いにくいだろ。デフォルト設定を今と逆にするなら分かるけど。確かに、自社でハードウェアと OS の両方を作ってるからできる技ではあるけど、ちょっと斜め上な感じ。

あと面白いのは、言っちゃアレだけどキータッチがチープになってる点。キーボード全体の薄さを求めてこうなったみたいだけど、タイプした感じが PC/AT 機のノートブック型よりさらに安っぽいw ていうかもはやキー専用のタッチ感覚じゃない。一般的なボタンの感触でしかない。けどこれ意外といけるのよ。まぁここも、キーの感触へのこだわり方で意見が分かれそう。世の中じゃパンタグラフ型の感触が最高とされてるらしいけど、ガッシュンガッシュン押し込む感覚が大事と言われてはいるけど、おいらはこういうペタペタした感触もアリだと思う。

キーボードと言えば、楽器の鍵盤の打ち心地ってさ、ピアノ派かキーボード派かってのがありそう。PC のキーボードを深く押し込めることで評価する人たちって、ストロークと手応えを重視するピアノ派に近いんじゃないかと。対して楽器のキーボード派って、カクッと軽く押せればそれでいい、て感じじゃないかと。

楽器のキーボードはカシオトーンみたいに一定の音量しか出せないわけじゃなく、押した強さ(速度)に比例して、ピアノみたいに強弱を出し分けられるそうで。しかも音質はデジタルピアノでも木と弦でできてるピアノと区別がつかないほど向上してるってことで、キータッチの云々はもう好みでしかなくなってる気がする。

Apple がこのキーボードを作ったのは、たぶん「薄さがかっこよさ」っつうコンセプトがまずあったかと。あと標準装備品だとさ、コストを低く抑えるのが大事だよね(高級品なら別売や BTO にすればいいんで)。で、このキーの型にしたんじゃないかと。けど Apple は付加価値の高さで稼ぐ企業なんで、ただ安物臭いだけだと客が逃げるわけで。そこでアルミ削り出しボディ。最近の Mac のデザインコンセプトだしね。それと、実際にこのキーボードで打ってみた感触が思ったより悪くない、ってのもあったはず。ここがダメダメなら全部台無しだし。そうだとしても、こりゃ大決断だよなぁ。

と好意的に考えてみた。実際、悪くないと思うんで。ちょっと未来的な気さえする。それに、タイプの音が静かなのもいいね。今までのだと、おいらは強く打つ癖があるんでガコガコドパドパうるさかったんだ。自分でもイヤだったけど、これでその問題がなくなりましたですよ。音質も大人しくなって、パシパシペチペチって感じ。

しかしまぁ今はそうして使い勝手を考えるようになってくれたみたいだけど、昔 Apple はすさまじく使いにくいマウス出したことあったよ。初代 iMac についてきた、仙台銘菓・萩の月に酷似した丸いやつw 格好のみ重視でホント使いにくかった。見た目おいしそうではあったけどww

ユーザーからかなりブーイングあったのに、それでかえって意地になったみたいで、けっこう何年もそのまんまだったわ。途中で、掴んだときに向きが分かりやすいように小改良があったけどさ。で、その不評のやつは Apple にとっての最後のボールマウスで、光学式になったらようやく普通っぽい紡錘型になって、今度は八戸銘菓 つるこまんじゅう に色までそっくりww んで後でまた一つモデルチェンジ。Bluetooth 化とともに、1ボタンっつう Mac がこだわってきた(けど有名無実化してた)形式をようやく捨てた。それがおいらが買った iMac についてきた。

今使ってるマウスの話はまた後で。こっちはお店でサービスしてもらったサードパーティ製を使ってるんだけど、このデザインがまた……w。

キーを打つ音が静かなのはかなりいけてると思う。有線(USB)で7,000円程度か。意外と安い気がする。いっちょ買って職場に持っていこうかなぁ。あーでも、これで Windows で画面キャプチャするにはどこを押せばよろしいので?? てかオイ、サイトにゃ一応 JIS と書いてるけど、写真は ASCII だぞ。日本向けはちゃんと各キーにカナ表記があるんだろな?? カナ入力派にとってはそれが大事だったり。まぁ日本の官公庁の PC の入札にはそこらへんが必要みたいだから、ちゃんとやってるとは思うけど。

ちなみに日本じゃローマ字入力が圧倒的だし US キーボードのシンプルさがウケてるみたいで、キー上のカナ表記不要論がよく出るよね(カナ入力のおいらは反対)。けどアメリカじゃカナが書かれたキーボードをクールと見る向きがけっこういるらしいよ。結局「隣の芝は……」ってやつですかねこれ。

んで、iMac で使ってるマウスなんですけどね、お店でサービスで付けてもらったサードパーティ製なのよ。なんでってこの iMac 実は中古でさ。現行モデルと基本的なスペック差はないのに、メモリが上限まで積んであるのが買いでさ。けど OS とバンドルソフトはない。差し引きで新品より2万ほど安く入手できたのよ。モニタの右上に正体不明の汚れがあるけど、モニタ点灯中は気にならない。で、これを選んで買った、という流れで。

それともうひとつ、安かったのは純正マウスのスクロールがおかしかったから。で、お店のおまけでサードパーティ製を貰ってきたのよ。別に普通に使えればどんなマウスでもいいやと思ってさ。Apple 純正のマウス、昔からとかく使いにくさで定評だし(狙い過ぎなんだよな)。

そんで頂いてきた Logicool の Bluetooth マウスは↓こんな感じ。

なんかこう、形といい色といい、なんか子供の頃に見たことあるよなーとノスタルジーに浸りつつ思い出した。

一体何の理由があってゲンゴロウに擬態してるんだろ。「マウス、マウス」とネズミ扱いされるのがいい加減嫌になったのかなぁ。いやまぁカラーリングに関わらず、使いやすいからいいんだけどねこのマウス。キーボードに続いてというか、さすがにキーボード以上にヒモなしのメリットを味わいまくっとります。なくなって初めて実感できたわ。マウスのヒモはほんと邪魔だった。

てことで、ていうわけでもないけど、ベストなゲンゴロウ画像を検索してるうちになかなかワイルドな逸品も拾えたんで、せっかくだから出してみる。

思う存分ガッついとります。

ほんと獰猛な肉食獣だよなぁ。小さいからって侮っちゃいかんですよ。

小学生の頃、登校の道すがらにゲンゴロウを2, 3匹捕まえてきたやつがいて、1時間目は筆箱に入れて隠してたんだわ。2時間目の体育のとき、オタマジャクシを飼ってる水槽に入れたらさ、体育から帰ってきたら10匹くらいいた水槽の先住者、全滅してたわ。個体によっては、後ろ足が生えてきてたのもいたんだけど、オタマジャクシの成長過程の、いろんな段階の骨格だけが水中にいくつも漂ってるというむごたらしさ。

このとき以来、情け容赦なく殺戮するゲンゴロウが怖くなったはずなんだけど、んー、写真を見ても別に恐怖感はないな。ていうかアメンボもそうだけど、昆虫独特のゾッとさせる感じが薄いというか。水棲昆虫ってそういうもんなんだろか。

んで、なんでマウスがゲンゴロウカラーリングなのかは謎のまま。

っつうか最近のジャージってこのカラーリングがよくあるよね。黒地に蛍光黄緑のラインのやつ。ジャージというかプロレスとかのタイツね。うちのマウスのデザインは、ゲンゴロウよりそっちを意識してるよーな気がする。けどスポーツ用タイツも含めて、どっちみちゲンゴロウっぽいことには変わらんのな。

数日前から業務がひとつ増えてさ。長いこと切望してたやつでさ。今カナーリ嬉しいっす。

持ち回りなんだけど、「ハイ! ハイ! オレが! オレが!」と最初の回をゲットしたですよ。

思った通り楽しかった〜。とりあえず今は試験運用っぽいけど、業務が軌道に乗ればもっと任せてもらえるかもしんない。あああああ、やばい楽しみ〜。

あとね、うちの職場のマウス、これがまたテカリ具合とかそのたたずまいとかがですね、ゴキブリに似てるんですが。まぁ別に瓜二つってほどじゃないけどさ、いったんそう見えるようになっちゃうと、ほんとそう見えるのよ。なんだかなー。

ていうかなんで仕事用の PC ってこんなにも色のセンスがないのだ? だからって昔のおむすび iMac を持ち上げるわけじゃなくて(けどあれはいいものだ)、あそこまで狙わなくても、少しは見た目の潤いがあってもいいんじゃないのかねえ。

まぁ PC 本体もマウスもキーボードも、仕事に集中してりゃ目に入らないけどさ。

っつうか件のマウス、スクロールホイールが色彩上のワンポイントでさ、地色との対比から、まったく色彩設計してないのバレバレ。業務用は無駄なコストをかけるべきじゃないけど、コストをかけない範囲で何かもうちょっとできたんじゃないのかと。PC 本体とコーディネートしてるから、本体の色合いもまたダサくて。けどフロントパネルの形状だけは妙に凝ってる。意味分かんない。

そういやさ、家で使ってるゲンゴロウマウスをサービスで貰う時、お選びください、と提示されたもう一つのマウスがあったんだわ。迷わずゲンゴロウにしたんだけどさ、もう一つの方は安かったから、お店としちゃちょっとツラかったかも。けどね、おいらとしても、どうしてもそっちを選べない理由があったんすよ。そりゃ何ってそのマウス、右手専用の形状だったもんだから。おいら左手でマウス持つ人なもんだから。

右手専用マウスってどうなんだろ。けっこう出回ってるんで、それなりに支持を集めてるんだろうなぁ。こういうのは実際に使ってみないと何とも言えないもんだからね。けど右手じゃなぁ。できないわけでもないけど、今はもう左手マウスに馴れ切ってしまったんで、右手で操作するとすげー気持ち悪いのよ。

てことで、左手専用マウスがもしあったら、ちょっと試してみたいかなー、と。

しかし世の中の PC 事情、なんでこんなに均一化の方向に傾くのかねぇ。何らかの正のフィードバックが働いてるとしか思えん。基本、一人で工夫する方向で PC ライフを重ねてきたおいらは、そういう諸々の分岐点でことごとく取り残されてるわけでして。カナ入力に左手マウス、それを Mac と FreeBSD で。今の職に就くまで Windows にほとんど触ったことがなかった。世の中の画一さがなんだか不自然に感じられる今日この頃。まぁ、ひとつ覚えればどこでも通用するってのは確実に便利なんだけど、おかげでウイルス感染がパンデミックしやすくなるわけで。

おいらの PC 事情は、未だに Windows がおっかなくて、凝った操作なんて出来得る限りやりたくない。人に聞かないと分かんないし。でも最近、誰に助けてもらわなくても、壁紙を好きな画像に替えられるようになりましたw

ていうか Windows に詳しいことを自他ともに認めるような人や趣味がバソコンと言い切る人も、ちょっと深いところの使い方になると、途端に誰も知らなかったりするのよね。前に、Windows のイロハを知らんってことでおいらをいささか侮ってた人の前で、DOS プロンプトから FTP コマンド直打ちで遠隔サーバを操作したら驚愕されたわ(笑)。

Mac OS X の ver. 10.1 のあたりはフリーソフトがろくになくてさ。このサイトの運営で契約サーバとファイルのやり取りをするには、Terminal からコマンドで FTP をやるのが一番確実だったりしたのさ。マイナー勢はフツーの作業をこなすために苦労するぶんだけ、それなりに逞しくなっとるのじゃよww

昨日の「画一化でウイルス被害がパンデミックしやすい」から、どうでもいい余談。

コンピュータじゃなく生き物のほうで、豚ウイルスの世界パンデミックが話題になってけっこう経つよね。こんなに世界的に流行する理由として、新聞じゃよく『現代は人やモノの国際的な流通規模やスピードが速くなったから』なんてことを書いてたりする。それはそうだろうけど、あくまで『昔に比べて』の話。より本質的な理由を言い忘れてはいないか、と。

人類の遺伝子は他の動物に比べてかなり画一化されてて、多様性に乏しいらしい。てのも、現生人類は世界中に散らばる前に1度かそれ以上、絶滅の危機に瀕したことがあるみたいで、それで遺伝子の多様性が減ってしまったらしくて。学界で一定の信頼を集めてる『ミトコンドリアイブ仮説』もそれを裏付けてる。

てなわけで、人類の間でいったん伝染病が発生すると、みんな似たような遺伝子なもんだから大流行しやすいんだそうで。この本質的な理由があった上で、今は国際交流が盛んだから世界規模でパンデミックしやすいってこと。遺伝子の多様性はいったん失われたら取り返しがつかないんで、人類はこの宿命から永遠に逃れられない、と。

遺伝子がみんなそっくりだからこそ、人間の思考能力は人種による差がないわけで、それで今の人種平等の考え方が成り立ってるんで、悪いことばかりでもなさそうだけどさ。

mixi の記事を開いていってたら GIGAZINE にたどり着いてさ、そこからまたいろいろ見てたら、「かわいい女の子たちによるゼルダの伝説『リンク』コスプレ写真」に行き着いた。

で、西洋人はやっぱファンタジーなコスプレがよく合いますなー、と思いつつ……いや、あのさ、それより気になることが。

1枚目の写真、背景の右側の人、何をそんなに落ち込んでおられるのかな、と。いったん気になり出したらすげー気になる。

泣いてるようにも見えてきた。そうさ今は存分に泣くがいいさ。人生そんな時があったっていい。泣き疲れるまで一緒にいてやるさ相棒。とかそんな感じか?

単に本を読みすぎて目が疲れたよ的な格好にも見えなくもないけどさ。

ちょ、新型英語 Vocaloid "SONIKA" って何だそれ!? 待たせに待たせてる BIG AL じゃないのか? え、ZERO-G なのか? それじゃ PRIMA と同じシリーズになるのか? いやなんかもう寝耳に水的なアレで(おいらが)混乱しとります。ていうか Vocaloid に興味のない方には何のことやらな出だしですまんす。ていうか今日はもうそっち方面の濃ゆい話です。

おいらの脳内で最も有名なボカロ使いの一人、andromeca さんのニコニコ動画のマイリスを見たら、「VOCALOID2 SONIKA 砂の城-The Castle of Sand- (I've:アレンジ)」が出ててさ。それでいきなり知ったっつう次第。

声はそうねぇ、そんなに際立った独自性を感じないっつうか。日本語ボカロで個性的な声を聞きすぎたせいかな。SweetAnn と競合してしまいそうな、そんな声質。ちょっと舌足らずな感じなのは日本語ボカロを意識したのかな? 日本語のキャラクターボーカルシリーズがプロの滑舌でそういう演出をしてるのに対して、こっちは素でこんな感じがする。これが演技ならアカデミー賞ものw っつうか正直なとこけっこうロボっぽいなぁ。

そういえば ZERO-G で先行してる PRIMA は声の質はいいものの(本物のソプラノ歌手を起用してるんで)、各ボイスデータの音量が不揃い気味で、音を作っていくのはいろいろ難しいらしい。SONIKA だとそこらへん直ってたりするんだろうか。

っつうかパッケージ絵がもう完全に日本市場を意識しとる。いつか海外ボカロもそうなるんじゃないかって気がしてはいたけど、本当にそう来るとは。

まさかこれ「脳内 Ann」のパターンじゃないかと思ったけど、本当にこの絵柄らしい。脳内 Ann ってのは、先述の andromeca さんがリアルな Sweet Ann のパッケージ絵にがっかりして勝手に自作された、キャラクターボーカルシリーズ的なニセモノのパッケージ絵です。下の絵の、左側が本物の Sweet Ann。右側が「脳内 Ann」。

SONIKA の絵に戻るけど、なんてーか、それでも日本のアニメ風になり切ってないんだね。手塚治虫に発祥するマンガタッチな絵柄じゃなく 3D ソフトで作っとるせいで、「不気味の谷」近辺なリアルさがちょいとコワイかも。それと、カタカナ名「ソニカ」も公式扱いなんだね。しかしまぁクリプトンのキャラデザインを意識するのはいいけど、左肩が取り返しのつかないことに……w ここらへんガイジンなセンスが存分に発揮されとります。

海外でもこのパッケージで売ってるのかなぁ。てことで イギリス本国の公式サイト を見てみたらば、おおお、そのまんま同じじゃん。カタカナ出しっぱ。なんかこう、欧米圏ってこういうときは、ローマンアルファベットの正当後継者としての意地を張る傾向がある気がしてたよ。商品名や商品の公式ビジュアルにはアジアくんだりのヘンテコな田舎文字なんぞ絶対出してやらんぞ的な。けどまぁ、初音ミク以来の日本語ボカロ vs 英語ボカロの苦戦状況を鑑みたのか、それとも日英バイリンガルボカロの巡音ルカの登場に危機感を覚えたのか、日本市場でのウケを相当意識しとりますなこりゃ。

Vocaloid が対応してる言語って今のとこ日本語と英語だけで(開発元がヤマハだからして)、現実に市場として盛り上がってるのはたぶん日本だけ。やっぱ地元より日本の顧客を意識せずにいられんくて、西洋の企業としてのプライドを捨てた作戦に出たのかも。けど日本人の横文字信仰までは読めなんだかw あるいは、ヨーロッパには密かにカタカナ信仰でもあるとか? 今まではアマチュアミュージシャンのみを狙って商売してきたけど、クリプトンの成功にあやかって、ヨーロッパでも市民権を得つつある漫画/アニメオタク勢力にアピールすることにしたとか?(この層は日本の文字に対する抵抗感がなさそう)

しかし同業者として、日本でのクリプトンの大成功は羨ましいだろうなぁ。商業的成功のみならず、その商品シリーズで新たなサブカルの流れを作っちゃったもんな。自前の商品で顧客と一緒に文化を創るってのは、作り手・売り手として憧れないわけないよなぁ。

っつうかまぁ、同業他社が成功したスタイルを模倣するのは、マーケティング重視な今風の企業の常套手段だよね。企業として少しでも堅実かつ売れ筋な道を行きたいからこうなるんだろうけど、なりふり構わぬ感がどうもねぇって感じがしないでもなかったり。かつて日本企業が「日本製品は欧米の物真似だ」と叩かれたのは今は昔。今は立場が逆転しましたなぁ(しみじみ)。

っつうかキャラの配色がですね、インターネット社の最新ボカロ「メグッポイド」にモロかぶりなんですが。てことは FL Studio の公式キャラ FL Chan ともかぶってるんじゃないかと。単なる偶然なのか、それともこれもマーケティングという名の猿真似なのか。

っつうか公式絵、被写体とマイクのパースが合ってない気がするんですが。具体的には、オッパイとマイクスタンドのアングルがちぐはぐなような……。ていうか背景色が服の色と同じだと暑苦しいなぁ……。お店の陳列棚に並んだ時は、この方が目立つってことなんだろか。

SONIKA の情報を集めてるとき、アメリカの amazon でこの商品を見つけた。英語圏での注目度はどんなもんか知らんけど、ミク海外進出しとったか〜。ていうか輸入版はいいとして(日本から見ると「輸出版」か)、$31って容赦なく高いな。日本だと2000円程度だぞ。

そんでね、いやあのそれ、あの……、

今月初めに amazon で初買い物したのがこれ。何年かぶりの CD 購入が、ついにというかプロミュージシャンの手を離れて Vocaloid 作品に。おいらのボカロ厨もここまで来てしまったか……。だって "Packaged" 名曲すぎるんだもん。と言いつつまだ開封してないんだけどさ(なんかもったいなくて)。っつうかこのミク絵、エッジ効きすぎてちょっとコワイ。ロリ絵よりはおいら的には抵抗少ないけど。

しかし、ボカロにハマり始めた2007年11月には気兼ねなく足抜けできる体勢だったはずなのに。

てゆーか久しぶりに思い出して、ぼか主さんの『寝・逃・げでリセット!』をニコ動に聴きにいったら、うああああまた垢バン食らっとる!! 2回もかよ。運営、余計な仕事し過ぎだろ。けど、確かニコニコ動画ってテレビ局と同じ方式で JASRAC に定額料金を払ってて、少なくとも邦楽の権利関係はクリアになってたはずだけど。そうなると、なんでぼか主さんが垢バンなのか謎。

昨日の話題だけど、日食は残念だったよ。八戸でも太陽直径の6割に達する部分食が見られるはずだったのに、当日当時はあいにくの厚い曇り空。それでも雲を透けて見えるんじゃないかと期待してさ、先週、文房具屋で太陽観察グラス(210円)を買ってきたってのにさ、仕事の時間を調整して外に出たってのにさ、太陽の形さえ見えやしない。がっかり。しかしそんだけ太陽が隠れたってのに、ちっとも暗い感じがしなかったのが意外。事前に知らなきゃ日食だったなんて気付かなかったろうなぁ。

皆既食で話題になった悪石島でもダメだったみたいだね。けど硫黄島では見れたみたいで、たぶん自衛隊に頼み込んで現地に詰めた NHK と国立天文台はいい仕事をしましたな。日食そのものの映像もすごいし、周囲の風景もまた非現実的になるんだね。昔の人たちが皆既食に出くわして恐れおののいたの分かる気がするわ。中国文化の影響を受けてた国は太陰暦を使ってたから、月の位置には敏感だったはず。だから冷静になれば、月が太陽を隠したってことくらいは分かったはず。けど突然起こったらやっぱしびっくりだよね。

硫黄島近くの洋上での映像もイイね。周辺の風景が特によく報告されとりますな。

日本で見られる皆既日食はもうこれから何十年もないみたいだけど、3年後に関東地方で金環食が見られるらしいよ。皆既に比べるとインパクト薄いかもしんないけど、それでもすごい盛り上がりそう。このとき八戸では太陽直径の9割を隠す部分食になるそうだから、どっちにしろ部分食なんなら、今回のより次の方が期待大ですな。

そだそだ、日食は月が太陽を右から隠すのか左から隠すのかを計算したって話(2009.6.25)、けっこう簡単なんでここに書き出してみるよ。

はじめに何が競合してるのかを考えると、地球の自転速度と、月が地球に落とす影の移動速度ですな。月の影の移動速度は月の公転速度と同じですな。どっちも西→東向き。てことで、どっちの方が速いかで、地球から見て太陽がどっち側から隠れるかが分かる、と。地球の赤道面に対する月の公転軌道面の傾斜角まで考えるとめんどいんで、ここじゃゼロにしますです。

それじゃまず地球の自転速度から出してみますか。時速で出すと実感しやすそうだね。

とりあえず赤道上での自転速度を出してみる。各地のはそれに cos(緯度)をかければ出てくるよ。三角関数の計算は、Mac だと付属の「計算機」でメニューの「表示」から「科学計算」を選ぶとヨシ。液晶表示画面の左側に "Rad" と出てるなら、計算機ウインドウ左下端の "Deg" キーを押すと「°」で計算するようになる。

Windows の「電卓」にも関数電卓機能があるかどうか知らんけど、もしできなかったら Excel で計算できるよ。こっちは単位がラジアンのみみたいだから「°」に換算するのがちょっとめんどいけど。今手元に Excel がないんで、まぁそこらは自力でどうにかしてくださいw ええとラジアン→弧度法は、ラジアンで出てきた数値に「180/π」をかけるといいはず。Excel 関数でπは「=PI()」だよ。

で、地球の自転速度。地球の周長は40,000km。ていうかメートル法が、北極か南極から赤道までの地表距離を10,000kmってことにしましょうってことで決められてるからね。実は赤道沿いの周長の方が両極を縦に通る周長よりちょっと長いんだけど、ちょっとだからここでは気にしない。

赤道上のある土地は、40,000kmの丸いコースを24時間かけて1週してるわけ。てことで、時速を出すには24で割ればいい。

40,000(km)÷24(h)=1667(km/h)

音速が1,224km/hだから、地球の赤道はマッハ1.36で回ってることになる。そんなに速かったのかー。

次は月の公転速度。まず公転周長を計算しよう。公式は「直径×円周率」ですな。円周率は面倒だからゆとり的に「3」にしようか。そんな精度が要る問題じゃないし。で、地球から月までの距離、つまり公転半径は約380,000km。2倍して公転直径は760,000km。てことで月の公転周長は

760,000[km]×3=2280,000[km]

この距離を、月は1カ月(約30日)かかって回ってる。1日あたりだと

2280,000[km]÷30[days]=76,000[km/day]

1時間あたりだとこれを24で割って

76,000[km]÷24[hours]=3167[km/h]

てことで、日食で地球に落ちる月の影は、赤道上での地球の自転速度の2倍近いスピードで移動することが分かったわけだ。地上から見た月の影の移動速度は速度差なんで、

3167[km/h]-1667[km/h]=1500[km/h]

音速は340m/s=1224km/hなんで、地球の赤道上での月の影の移動速度は、マッハにすると1.23。戦闘機並みですな。このスピードで月の影が地球の自転より速く動くってことは、地上から見て西→東に動く、と。北半球だと、観察者は南側を前として、北を背にして太陽を見るのが自然なんで、これだと月の影は右から太陽を隠して、左側に抜けていくことになる、というわけです。

赤道から外れて北極寄り、つまり北半球だと自転速度が cos(緯度)で減っていくんで、月の影の見かけの速度は上がっていく一方。我が八戸は北緯40.5°にある。cos40.5°≒0.76 だから、八戸の自転速度は1667[km/h]×0.76=1267[km/h] ですな。もし八戸で皆既日食か金環日食がある場合、月の影の移動速度は3167[km/h]-1267[km/h]=1900[km/h] ってことです。

この計算中に何にびっくりしたかって、八戸の自転速度のマッハ数が 1267[km/h]÷1224[km/h]=1.035 ってことで、ギリ超音速だったってことw 人類で初めて(公式に)音速を超えた乗り物ベル X-1 実験機と同じくらいのスピードかと。ちなみになんで音速を超えてるのに衝撃波が発生しないのかっつうと、地球の大気も一緒にそのスピードで回ってるからですな。

おととい英国 ZERO-G 社のサイトにつないで思ったんだけど、インターネットはブロードバンド時代が来てかなり経つけどさ、海外、特にヨーロッパ方面は国際回線がいまだに細いまんまなのかな。国内やアメリカにつなぐときより明らかに時間かかるんですけど。それとも ZERO-G 社のサーバがトロいだけかな。

試しに POWER-FX(スウェーデン)公式サイトにもつないでみたらば、やっぱし多少のタイムラグを感じるわ。YouTube はそうじゃないから、アメリカとの回線はしっかりしてるんだろうなぁ。

日本もインターネット文化が充実して、最近はほとんど国内だけでネットのやり取りが間に合ってしまってたから、そのあたりに気付かなんだわ。ヨーロッパ、遠いんだなぁ。

とはいえ10秒とかそんなオーダーだから、インターネット前より格段に情報ゲットがラクで速くなったことには変わりないんだけどさ。それでもこういうことがあると、日本って物理的に辺境な土地柄だったんだよなぁなんて実感したりして。けど時差で考えるとアメリカの方が遠いんだよね。てことはこのタイムラグは、商業・流通的な距離感を表してるってやつですか。ヨーロッパとの交易は昔ほど重要じゃなくなってるのかも。あるいは別の要因かも。

日米を隔てるものは広い広い太平洋。日欧ではユーラシア大陸。人類の貿易や通信が太平洋を往復するなんて、近代に至るまでできなかった。一方ユーラシア大陸ルートは、マルコ・ポーロ以前だって正倉院に中東の宝物が保管されてたりして、一見、大陸を通った方が通商はラクな気がする。

けど今の通信感覚だと、日欧の間には何十もの国があって、ほとんどが発展途上国や政情不安定な国。対して日米間には公海しかない。国でいうとお隣どうし。問題は距離だけど、長距離海底ファイバケーブル技術がとっくにものになってるんで、そりゃ日米の方がラクにぶっとい高速回線を確保できるわな。そこらへんの違いってことですか。

そういえば、山口県に巨大パラボラアンテナ群がある、と山根一眞の『メタルカラーの時代』で読んだことがある。これでヨーロッパの衛星と直接通信してるとか。記事を読んだのは90年代だったと思った。ブロードバンド前ですな。このアンテナは今の大容量なインターネットに使われてるんだろか。なんか、そうだとしてもとても間に合わないような気がしてきた。

日本が保有してる きずな という通信実験衛星って、国内の高速インターネット通信のためのものでさ、ブロードバンド環境がない地域でも高速インターネットができるようにするための実験衛星なんですよ。てことで、衛星を通しての国際的な高速インターネット環境ってのは、まだ本格化前ってことになる。そうなると日本−ヨーロッパってのは、西回りか東回りで地球表面沿いを走る通信網が頼りってことになる。ユーラシア大陸横断コースか、太平洋−北米大陸−大西洋コース。どっちもけっこうツラそうですなぁ。ほんと「端と端」てなノリで。

衛星で言えば、ドイツの研究所がネット回線を通して、筑波経由で日本の衛星のロボットアームを操作したことがあった。技術試験衛星 きく7号でだったな。けどあのときは90年代。確か ISDN でだった。そのくらいならできなくもない気がするけど、やっぱブロードバンドになって多量の情報が行き交うには、今はちょっと日欧間は細いかもなぁ。

あと、この前会社の昼休みに近くの喫茶店にシケ込んだら(最近一人になりたくてよくやってる)、テレビで生放送の情報番組をやっててさ、デーブ・スペクターがイギリスのテレビスタジオから出演してたんだわ(現地じゃ午前4時くらいか?)。それがどうもテレビが得意としてきた衛星中継じゃなく、普通のネット回線だったみたいでさ、映像がカクカクだったよ。

民放は不況で広告収入が激減してコストダウンに必死だと聞いたことあるけど、とうとう特権的な「衛星中継」にこだわらなくなったかー、と感慨深いものがあったよ。まぁメジャーリーグの試合中継とかだとコマ落ちの映像は許されないだろうから、そうも言ってらんないだろうけど。

まーでも、こうしてネット中継をやってるうちにメリットに気付くと思うけどね。それは双方向通信のタイムラグが衛星より格段に短いってこと。海外の試合とか F-1 中継とかだと、現地にアナウンサーや解説の人が詰めてるんで、向こうから一方的に流すだけだから問題はなさそう。けどこっちと海外とで話をする場合、ほら、よく1秒程度のタイムラグが出るじゃないの。あれって高度36,000kmにある静止通信衛星を使ってるから起こる現象なんだよね。

そんな遠いところにある衛星を通して、こっちから話が行くのに1往復、それを聞いてあっちが反応を見せた様子がこっちに届くのに1往復。地球の反対側同士だと衛星2機と地上中継を使って倍の時間がかかったりして。電波の速さは光の速さと同じ。で、1回の往復通信で地球−衛星を8回も通ると、合計距離は288,000km。光の速さは秒速300,000km。それだけで累積タイムラグが1秒弱になっちゃう。放送機器をいくら高速化しても、距離と光速の壁だけは超えらんないのよね。まーいつかは、低軌道衛星をたくさん飛ばして衛星間で大容量通信をして、それでこのタイムラグ問題を解決するんじゃないかと思うけど、今はまだコストと技術の関係で無理っぽい。

でも地上の通信網だと、最長でも大体20,000km程度。光速の壁が10分の1以下になる。中継サーバの数と処理速度にもよるけど。で、地球の反対側と話す時も、視聴者に変な心構えを強いなくて済む自然な会話が出来る、と。あとは回線が世界中でまんべんなく太くなるのを待つだけ、と。でもこっちはこっちで、そこが難しいところっぽいな。

昨日のログからちょっと思ったことがあって。あのさ、テレビとかで使う「中継」って言葉、意味が違うくね?

とりあえず正しそうな定義は、「作業をするとき、間に直列の形で何かを挟んで行うこと。あるいはその目的で挟まれたものそれ自体」ですな。「中継ぎ」と書くと分かりやすいね。野球のピッチャーの中継ぎとか。同じく野球で、外野からバックホームするとき内野手が中継するとか。

「テレビ中継」も元々は、地方局が間に入るとか、現場からキー局を通して全国に放送されるとか、衛星を介して繋がるとか、そういう意味だったはず。それがいつの間にか「生放送の現場派遣取材」的な意味になってしまったですな。ていうかひどいときは単に「放送」とほとんど同義だったり。まぁ地方に住んでると、全国放送は地方局が必ず中継に入るからね。その意味じゃ合ってるけど、やっぱしどこかしら違うような。

「ナイター中継」。

これが誤解の真骨頂。前に番組名としてこの文言を見たことある。「中継」という言葉を使う以上、「何を中継してるのか」が焦点になるわけ。本来は「キー局を」であって、よく考えたら放送中にそのことをアナウンサーが言うよね。各地の地方局の名前を列挙する最初か最後に。それがなんでか視聴者には「番組を」として受け止められてる。あるいは「何を」を特に意識しないか。

そっか、本来は「中継する」は他動詞なのに、視聴者は自動詞として認識してるってことか。そうかそうか。ちょっとすっきり。

っつうか「中継」はもともと舞台裏の作業なのに、番組名や放送内容の表現として表に出てしまってるってのもあるかも。テレビ放送の仕組みや内部事情なんて視聴者にはぶっちゃけどうでもいい話なのに、わざわざ出すから誤解されるってあたりかな。まぁこれ、誤解されても大した社会的な影響もないっぽいんで、どうでもいいっちゃどうでもいいことなんだけどさ。

マスコミ用語の「ハッカー」「ホームページ」より数段マシってことか。

要は、マイナーな単語がメジャーに昇格するときに起こりがちなねじ曲がり現象ってことですかね。そういやかのビートルズもデビュー前は不良っぽいバンドだったのに、マッシュルームカットのお坊ちゃんアイドルグループとしてデビューさせられたらしいしな。

言葉の意味がアホっぽい成り行きで変わってしまったの、まだあったわ。

「スカウト」。

たぶんプロ野球が誤解を広めたんじゃないかな。単語 "scout" の意味は「偵察、斥候」。野球で言うと他のチームの様子を見に行くのも「スカウト」なんだけど、なんでかアマチュア野球の選手をプロ球団が物色する意味限定で使われ始めて、そこからチームに勧誘する意味になってしまった。で、ここから一般化して、芸能事務所が新人発掘するのにも使われるようになってしまった、と。

偵察だから、任務は情報収集と組織への報告で完結するはずが、人材に声をかける意味になっちまって。

ここらの安直な言語センス、昭和独特の味わいを感じるなぁ。「ウーマンリブ」「ヒッピー」と並んで。

いやまぁ当時は当時で、いろいろな情勢とか事情がそうさせたのかもしんないけどさ。ああでも大して変わんないかも。平成になってからも、解雇の意味での「リストラ」とか出てきたし。今でもフツーに使われてるし。

"restructure" の意味は「再構成する」。ビジネスで使う場合、会社の運営効率を上げるために、組織体制や仕事の段取りを大胆に改造することですな。基本が無駄を省くことだから、その中には、不要と判断した労働力を削るのも含まれる。で、日本の場合はそんな理由で従業員の首を切るのが衝撃的だったんで、「リストラ=クビ」になってしまった、と。

けどこれ、日本の社会にとっては初体験じゃないのよね。オイルショック不況のあたりは、同じことを「合理化」と呼んでたりして。製鉄や造船がその中心だったらしい。ちょうどそのあたり、オイルショックとは別件で、組織が腐り切ってた国鉄と時代を読むのを怠った映画業界も苦しくなって、首切りの件だけ時流に便乗して「合理化」を断行したそうな。

そこらへんの業界の労働者は、今の「リストラ反対」の意味で「合理化反対」と叫び声を上げてたそうな。しかし字面で見ると、「職場を合理的にするな」ってのはおかしいわけで。お前はだだっ子かアナーキストか、と。対応する日本語がちゃんとある(この場合は「解雇」)のにイメージ悪いからってそれを使いたくない、という感覚がこれからもずっと消えないなら、今から30年後にもまた別な代用の言葉が出てきて「リストラ反対」っつう言葉に違和感が出てくれるんだろうな、とか考えたりして。同じことの繰り返しなんだけどさ。

ていうか「リストラ」でも「合理化」でも、雇用側が体のいい遠回しな言葉を使いたがるのは当たり前として、労働者側が相手の勝手にきちんと合わせてしまってるってのが哀しい。のっけから言いなりかい。どこまで犬なんだ。飼い犬がなんぼ吠えたって、飼い主は困りはしても怖がりはせんだろよ。つまりもっと首輪を締め付けたりエサを減らしたり、躾で解決しようとするでしょうよ。労使の対等を標榜するなら、はっきりと「不当解雇反対」と本質で語った方が、各方面にも話が通りやすいんじゃないのかねえ。

あと、前にも何回か書いた「グラビア」とか。もともとはカラー画像を綺麗に出せる印刷方法のこと。それが水着やヌードの女性の写真を週刊誌に載せるのに多用されて、いつしか今みたいな意味になってしまった、と。

印刷って書籍以外にも、商品のレッテルや化粧箱、チラシなんかでも使われるよね。で、包装材業者とかと話を詰める時、綺麗なグラビア印刷か安価なフレキソ印刷か、てな話になるとですね、なんかこう、「グラビア」が周囲に誤解されないようにわざわざ声をひそめたりしてさ、かえってアヤシくなったりしてさ。端から見たらコメディだけど、やってる本人としてはこれがものすごくうざったかったりして。こういう余計な配慮を強いると言う意味で、この誤用は罪ですなぁ。

って関連過去ログを見たら、「『日本語の乱れ』については、おいらはあんまし気にしない立場を取ってるんだわ」なんて反対なことを大上段でぶっ放してたわ(汗)。

てことで、おいらのそこらへんの判断基準は「自分の感覚で面白いか面白くないか」っつう超テキトーなもんだったことが判明(滝汗)。けどやっぱ、言葉の意味が変わるのは、ひねりが利いてるかどうかは大事だと思うなぁとかまた勝手なこと抜かしてみたり。

日欧の通信回線って、北回りルートはどうだろ。

日本から見ると、「北海道→千島列島→カムチャツカ半島→アラスカ→北極海海底→アイスランド→イギリスとスカンジナビア半島→全欧」。アイスランドまでの中継国はロシアとアメリカだけ。日本だけでなく、韓国や中国、台湾や東南アジア諸国まで恩恵にあずかれそうな気がする。

あるいは、「北海道→サハリン→シベリア横断→全欧」とか。中継国はロシアのみ。なんかこっちの方が実現性が高い気がしてきた。もしかしたらもうやってるとか?

どっちも目的は、政情不安定だったり通信インフラがイマイチそうな地域の迂回。「迂回」と言いつつ、地球は球体なんで、北を回ると実はシルクロード沿いよりも距離がずっと短くて済んだり。

しかし考えたら、インドってまさにそういう地域のど真ん中にあるのに、地球の反対側のアメリカ相手に IT ビジネスを派手に展開してるよね。どうなってるんだろ。もしかしたらルートは中東を介さないで、「インド→東南アジア→日本→太平洋→北米」の東回りなのかな。だったら回線がある程度太そうだね。

そういやロシアがソビエト連邦だった時分、西側の航空機の領空通過を認めないってことで、日欧を結ぶ航空便はアラスカ経由で北極海上空を飛んでたんだよな。さらにその当時、成田とニューヨークを直結できるほど航続距離が長い旅客機がなくて、アラスカは日本と欧米の航路をつなぐ中継基地として大いに栄えたそうな。今も貨物便でよく使われてるそうだけど、さすがに免税店収入は激減しただろうなぁ。

けっこうお気に入りな Apple Wireless Keyboard の話をまたしてもしょうもなく。

ブツはこいつなんですがね↓。ええ。

いいでしょ? ヒモがないんですよヒモが。それにこの酸化皮膜処理アルミの光沢、素っ気ないけどなんだかよく分かんない魅力のあるキー。3昔くらい前の未来 SF 映画のテイストでしょ。もうこれは素晴らしい逸品ですよ。(←完全にイッちゃってる人)

Mac ユーザは自分の Mac のデザインをアホみたいに礼賛する傾向があるのよね。おいらはそんな類いじゃないと信じてた。事実、今までそうだった。デザインセンスが優れてるのは、他社よりそこにカネかけて、そのぶん客からしっかり取ってんだからあたりめーだろ、と。しかもデザイン優先すぎてけっこう使いにくいときがあるぞ、と。

でももうダメ。

今回ばかりはダメ。

こいつ良さ過ぎ。ラヴリー過ぎ。めちゃめちゃ見た目通りなチープなタッチがむしろイイ。オモチャっぽいペナペナな操作感が変な具合にナイス過ぎ。

昨日気付いたんだけど、実はこのキーの材質に、なんかちょっと秘密があるんじゃないかと。あんまし経験ない手触りな気がして。これが中毒性を支えてる要因な気がして。何て名前のプラスチックか知らんけど、指先で触れたときの温度感(熱伝導率)と表面の適度な粗さが決め手かなぁ。

けどこの感触、妙に懐かしい。ちょっと考えたらすぐ思い出せたわ。

山形県高畠町名産 おしどりミルクケーキw

しばらく食ってないから記憶がおぼろげだけど、あの歯触りだったか手触りだったかを思い起こさせる何かがあるのよこのキーには。指先から食欲が湧く不思議食感じゃなくて触感。これはちょっとしばらく手放せんですよ。あ、スペアの電池を用意しとこっと。単三電池なのはいいけど、3本って半端だよなww

70年代の未来 SF テイストってことで、キーは「ボタン」と呼んだ方がいいような気がする。その手のボタンと言ったら正しい押し方は、右手人差し指1本で1回ごとに確実に「プッシュ - 停止1秒 - リリース」だな。やんないけど。

あとさ、なんかこいつの押し込んだときのキータッチって、昔どこかでよく体験したことあったよなーと思ってたら、あれだった。電卓w 80年代〜あたりの。このペチペチ感はまさにそれ。

そういえばその前の70年代の世代の電卓ってさ、すごいごっつかったのよ。コンセントの100V電源で動くやつ。さすがにこのキーボードほどの幅はなかったけど、奥行きはこれ以上あった。その漆黒のボティに青緑色の FL 蛍光表示がらんらんと輝く巨大な電卓のキーの押し応えが、まさに旧来の PC キーボードそっくりで。打つごとに長大なストロークを大仰に押し込む、あの大仰な感覚w

で、今この Apple の新型キーボードでペチペチと快適に打ってるとですね、ストローク重視のガッションガッションな押し応えが、いかに無意味であったかを悟れたりして。そんなとこにこだわる必要なんて全然なかったんだなーと。

ソニカ(面倒なんでもうカタカナ表記で行くことにすますた)の公式パッケージ絵、デフォが斜めからのアングルなんで 3D の造形がよく分からん。正面から見ると印象が違うかも、と考えて、GIMP で正面図を作ってみた。そしたらますます怖い。ていうか「リニカ」?

やっぱし肩と胸の遠近感がおかしい。よく見ると各部のテカリと影が、ススけた仏像みたい。おでこのポリゴンの継ぎ目が、なんだか怒ってるみたい。っつうかもっといい服着せてやれよー。

まぁ Sweet Ann より怖くないか。いや怖さの種類が違うか。しかしほんと Ann はパッケージで損してるよ。こっちも多分、日本のクリプトンの売り出し方を参考にしたんだろうけど。てなあたりから今回は、Vocaloid 製品のパッケージ絵の進化の過程を考えるのココロだーう(小沢昭一風)

史上初の Vocaloid 製品はイギリス製。ZERO-G 社の英語専用。LEON と LOLA(パッケージ絵はリンク先参照のこと)、2004年1月発売(日本では2004年3月)。パッケージ画像は人の口のアップの写真ですな。まだ製品のキャラクター化はされてないけど、人の名前を製品名にするのはここから発祥してるんだね。DTM ソフトでボーカル担当っつうコンセプトは分かるし。

続いて2004年11月に初の日本語 Vocaloid MEIKO を発売したクリプトン・フューチャー・メディア社は、「日本なんだからパッケージはアニメっぽいキャラクターの絵で行こう」と思いついた。で、手っ取り早く自社内の社員に描かせた絵を採用。後にキャラクターボーカルシリーズ大爆発の伏線になった。

ZERO-G よりもっと分かりやすいこの戦術が市場ではけっこう受けたらしく、DTM ソフト製品としては異例の売り上げを記録したそうな。続く男声 Vocaloid KAITO(2006年2月発売)もその方向で行ったけど、当時は不発。「失敗作」の烙印を押される憂き目に遭った。

けどここでキャラクター路線を続けて MEIKO のシリーズ製品に設定したことが、後の成功の鍵になる。そしてその時になって KAITO は汚名を見事に返上することになるんだけど、当時は誰もこの製品の輝ける未来を知る由もなかった。でんどんでんどん……。

VOCALOID 1.x 時代にクリプトンが2製品で採ったキャラクター路線は1勝1敗のトントン。でもこの売り出し方、海外メーカーが興味を持ったらしい。「Vocaloid のパッケージに人の姿はイケる」、てな感じで。ほんとにそうかどうか確認取れてないけど、とにかく ZERO-G の3作目 MIRIAM のパッケージには、人の上半身が描かれてた。画像がはっきり出てないところに戸惑いみたいなのが感じられるなぁ。

ちなみに MIRIAM は声の主が公表されてる。アディエマスというユニットのボーカル、ミリアム・ストックリーだそうで。おお、パッケージの人物はご本人なのか。このあたりの演出、MEIKO(声の主は当時ヤマハ所属だった拝郷メイコ。たぶんクリプトンがヤマハの Vocaloid 技術で製品を作ることにしたとき、ヤマハが紹介したんじゃないかと)のやり方を取り入れたニオイを感じる。

時はちょっと流れて2006年。ていうか KAITO の販売が苦戦してる最中、クリプトンはヤマハが出した新バージョン VOCALOID2 を使った新製品の開発に入った。同時期、スウェーデンの新規参入メーカー PowerFX も VOCALOID2 製品の開発開始。

クリプトンは MEIKO と KAITO の成功と失敗から、「顧客(趣味で DTM をやってる人)は男性がほとんどだから、女性ボーカリストの方が受けるのだろう。これからは女声メインで行こう」と判断。けどサンプリング音声の提供を依頼したすべての歌手から「自分の偽物が出回ってしまう」とことごとく拒否された。クリプトンは有名アーティストに的を絞って交渉したかと思われ。あまり売れてないプロ歌手ならそのあたり、仕事を選ぶ余裕はないはずなんで。アーティスト起用が不調だったんで、次の策、声優を起用する方針に変更。

それならばとイメージキャラクター作りに力を入れることにして、流行りの萌え系で行くことに決めた。今度はプロのイラストレーターにキャラデザインを依頼。DTM 業界に前代未聞の商品が生まれようとしてた。大当たりになるのか。それともだだの珍商品として誰にも買われずに終わるのか。その開発コンセプトは、どっちに出るとしても極端な結果しか残さない大博打のルートを歩んでいた。

開発当時のクリプトン公式ブログや発売後の開発者へのインタビューを読むと、開発の人たちが「これで本当にいいのか?」と疑問を持ったり、キャラクター絵の発表以来、それまで無縁だった萌えな人たちが発売前からものすごく反応してしまってることへの戸惑い、老舗の DTM 雑誌に広告の掲載を断られた悔しさとか、そんな不安がものすごく出てて。それは DTM 業界そのもののありようさえ変えてしまう、空前のメガブレイク前夜のことだった。

2007年8月末に発売されたその新製品 初音ミク。発売から数カ月間の伝説的なお祭り騒ぎは、ここでは書かない。既にいろいろなところで語られてると思うんで(おいらの個人的なコーフンでよければ、2007年11月から今日まで、時々に書いとります)。ミクの画像が YAHOO! と Google の画像検索結果から同時に消えた不可解な現象も、TBS による意地悪も、みんな伝説を織り成すパーツになっていったよ。

この大成功があったから、おいらはその世界に興味を持って、さっき書いたような裏話をいくつか知ることができた。想像するに、ミク開発チームは発売前、本当に恐怖してたと思う。それまでの雰囲気からすると、萌え系とアマチュア音楽はほとんど接点なし。それを掛け合わせた商品を出すってんだから、しかもこんなにフルスイングしてしまってるんだから、もしコケたら業界中の笑い者だよ。

確かに MEIKO で手応えがあったものの、KAITO じゃコケてる。きっと「過去の栄光にしがみついてはいないか」「というかあの成功自体ただのまぐれ当たりだったんじゃないのか」なんて不安が、何度も何度も心をよぎったんじゃないかと。

ニコニコ動画や YouTube、zoome その他に Vocaloid 曲や関連動画が次々に投稿されて、その中毒患者が日々異常増殖する熱狂のさなか、クリプトンは早くも次の製品の鏡音リンを発表(当時はレンの存在は明かされていなかった)。顧客やファンはひとまとめでファミリーとして捉えられて、旧製品の MEIKO と KAITO にまで人気が飛び火。

さらに鏡音リン発売まで1カ月を切ったタイミングで、実は新製品の正式名が「鏡音リン・レン」で、2人ぶんの声が入ってることが明かされた。キャラクターも2人。ファンはステキなサプライズに狂喜した。男の子キャラが追加されたことで、先輩に当たる KAITO 人気がさらに盛り上がり、2006年の発売時の借りを一気に返した形になった。

2008年はクリプトンには新製品発売はなかったものの(リンレンのバージョンアップはあった)、新規参入のインターネット社が がくっぽいど を有名漫画家によるキャラ付きで投入。サンプリング音声に Gackt を起用したりして、話題性満載で乗り込んできた。ここでインターネット社はクリプトンの売り方が受けている点に着目して、個性を出しつつも逆らわずにその流れに乗ってるね。メーカーとしてはともかく売り上げを確保するための、経営の観点からの手段だったと思うけど、結果的にユーザーやファンに好意的に受け入れられて、市場全体がますます盛り上がった。

2009年に入ってから、クリプトンは日英バイリンガルの 巡音ルカ を発売。製品ごとの個性とシリーズの路線をさらに強化。インターネットも Megpoid でクリプトン寄りに方針を修正してきた上に、ボカロファンにはアニメ好きの人が多いことから、その層に訴える仕掛けを盛り込んだ。

ってーか考えたら、ミク発売2周年まであと1カ月ではないか。時が経つのは早いのう。

んで、思わず忘れてたけど、クリプトンのサクセスストーリーに並行してた海外ボカロの動向。実はミクよりちょっとだけ先に(海外で)発売されてた VOCALOID2 製品があった。それがスウェーデン製の Sweet Ann。アニメ風のキャラ路線がここまで成功することが事前に分かってたなら、開発元の PowerFX ももう少しその線で考えたんだろうけど、エポックメイキングになったミクと同時期の開発だからね。そんな未来はつゆ知らず、そっちはそっち、こっちはこっちでパッケージデザインが進行してた。で、出てきたのが、今日のログの2番目の絵。

Ann は日本ではミクの直後に発売されたものの、英語専用 Vocaloid なんであまり注目されてなかった。そこに Ann の絵に素晴らしいツッコミを入れる人が現れた。それが andromeca 様。日本語ボカロと英語ボカロのデュエットがお得意な作り手のお方。勝手に「脳内 Ann」のキャラ絵を作って、自作曲の挿絵に使ってギャラリー大喝采。「その手があったか」と他の動画作者さんたちも思い思いの「脳内 Ann」を作り始めて、結局、元の絵は使い物になんないっつう評価が決まってしまったっぽい。

Ann、声はいいんだよ声は。商品として顔を絵ではっきり出したのは、MEIKO と MIRIAM の影響があったのかもしれない。ちなみに首の縫い目はフランケンシュタインのイメージだそうで、そこらのグロさもちょっと日本人にはなーって感じ。人造人間フランケンシュタインって日本じゃタイトルとイメージは知られてるけど、ストーリーまで知ってる人はなんぼかいるかなって程度で、そんなに一般的じゃないもんな。おいらもストーリー知らない。かなり泣ける話らしいけど。

それに、海外発売が2007年6月、日本での発売が同年9月ってことで、日本市場を特には意識してなかったっぽい。まさかこの国でだけ Vocaloid 市場がこんなにも強烈に伸びて新たなサブカルまで形成するなんて、当時は誰も考えてなかったはずだからしょうがないけど。

ていうか PowerFX にしてみれば「プロ歌手を起用した正統派のこっちより、アニメ声優風情の作り声を使ってわけ分からん絵を付けたイロモノ・キワモノのクリプトンの方がよもや大当たりとは」って感じだったかも。こういうの、スウェーデンじゃ「サンタさんでも気付くまい」とでも言うのかな。そのうえ、ソフトの出来より重要視してなかったパッケージ絵がやたら吟味されるようになってしまった(DTM ソフトだもん、そりゃあ普通に考えたら、箱の見栄えより中身の品質を重視するよなぁ)。最大市場に成長した日本じゃ、そこが理由で自慢の自社製品が受け入れられないという、たぶんまったく想定外の超展開。

PowerFX は Sweet Ann と対を成す、低音が魅力の男声 Vocaloid BIG AL をデモソングと公式パッケージ絵とともに2007年中に発表したけど、発売は今も未定のまま。販売方針の大幅な修正が必要とされたのかも。Vocaloid は男声のバリエーションが少ないから、早く発売して盛り上げてほしいのになぁ。デモソングの古き良き西洋男性ボーカルなバフバフした声、すごい魅力的なんだよなぁ。絵はロックンロールっぽいけど、スウィングジャズやビッグバンドの曲がよく似合いそう。

海外勢の老舗 ZERO-G も、VOCALOID2 としては自社初の PRIMA で2008年1月に復帰(日本発売は2008年2月)。で、これもミクリンレンと開発時期がかぶってるもんだから、日本市場が質も量も大化けする前に開発・販売方針が出来上がってしまってた。売りは本物のソプラノ歌手の起用ってとこ。デモソングの超絶美声ぶりに腰を抜かされたよ。PowerFX と同じく声質重視の正攻法ですな。

パッケージ絵は女性の横顔の写真。発売された頃は andromeca 様の「脳内 Ann」がもう知られてたから、いろんな絵師さんが描いた「脳内 PRIMA」のイラストもいくつか出回ったw けど製品としての出来がイマイチ甘かったみたい。「超絶デモソング並みに歌わせるには、さらに超絶的な根性が必要」という話が広まったし、「脳内 PRIMA」の絵も「これ」という1つがブレイクというわけでもなく、英語ボカロはまたしても日本での成功を逸した。

そんで満を持して登場のソニカですよ。ZERO-G は VOCALOID2 製品のために立てた販促戦略を PRIMA の1代のみで捨てて、クリプトン路線に乗り換えてきた。それでもアニメ風の絵じゃなく 3D ってところに思い切りの悪さを感じたりして。ターゲットを日本市場に絞ったんじゃなく、日本を意識しつつも世界でまんべんなく売るってことなのかな。

海外じゃジャパニメーション風味な美少女画のパッケージをパソコン屋で手に取ってレジに出して買ったり、amazon で注文したり、自室兼スタジオにそれがあったりってのに違和感を覚える人が多そうだし。一見エロゲみたいだしw その観点だと、ちょっと性格キツそうなソニカの絵は抵抗が幾分少なさそうだね。

これからはどうなるんだろ。ここまで日本の客に日和ったソニカがコケたとしたら、もう ZERO-G も PowerFX も撤退しちゃうんじゃないかという懸念。最近は逆に、クリプトンが巡音ルカで海外市場に打って出ようとしてるみたいだし。少ないパイを奪い合って消耗しなきゃいいなとか。

けど英語ボカロが日本じゃイマイチでも、世界の巨大な英語圏を相手にするとなると、薄く広く、けっこう黒字ラインで売れたりするのかも。それに Vocaloid は製品ごとの声の個性が売りだから、かつての Lotus 1-2-3 vs Excel みたいな正面からのぶつかり合いは発生しにくいんだよね。そのあたりに、ファンとして共存共栄の望みをかけてみることにするべ。

てなわけで amazon.com で "vocaloid" で検索かけたら、ZERO-G 製のしか出てこなかった。しかもソニカはナシ。Ann もルカもないとは。インターネット社は日本語ボカロしかないからまぁそれは分かるんだけどさ。ていうかミクリンレンやらハルヒやらのフィギュアがやたら混ざって出てきたんですけどw 国際市場じゃ Vocaloid ソフト本体よりそっちの方が売れるのか?

2011.10.2 補足: amazon.com で今日またジャンル "Software" で "Vocaloid" を検索したら、相変わらず LOLA, LEON, MIRIAM しか出てこなんだ。

うむー、「サンプリング音声に声優や歌手を使用していない」って、じゃあどんな人がソニカの中の人なんだろ。ある程度の滑舌がなってないといかんだろうし。舞台女優? アナウンサー? おお、アナウンサーっていいね。腹式呼吸も滑舌も出来上がってるはずだし。これからのボカロの中の人の候補としてどうでしょ。

あとはねえ、「英語を基調としながらも音素(発音記号)の組み合わせを工夫することによって、英語にとどまらず様々な言語で歌詞を歌わせることが可能だという」ってまぁ、そうなんだよね。けど英語 Vocaloid は結局英語に特化してるから、 完全にその言語で違和感のない歌唱ができるかは、あんまし期待しない方がよさそうね。Vocaloid エディタに発音記号を列記するの、けっこう根性要りそうだし。