旧年中はご愛顧ありがとうございましたです。今年も何かとひとつよろしくお願いいたします。

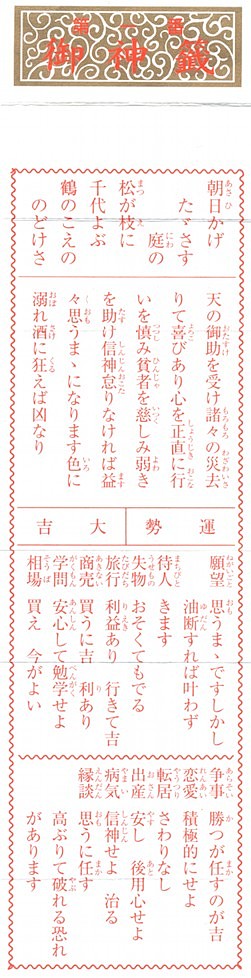

そんでまぁ年明け直後に元朝参りに行ってきましたですよ。んでおみくじ引いてきましたですよ。はじめの神社じゃ末吉だったんでそこらへんに結んできて、次の神社でようやく大吉が出てさ、そいつを持ってかえってきたところをすかさずスキャンして取り押さえたのが左の画像。すかさずって今日もう1月4日なんだけどさ(汗) っつうか今年喪中なんだけどさ、もう勢いで参拝しちまったですよ。

てことでおいら観念的とか情緒的な表現に超弱いもんで、一番上の和歌はちょっとパスで。

次の「心を正直に行い慎み貧者を慈しみ弱気を助け信神怠りなければ益々思うまヽになります」ってさ、まぁそういう行いをすることが思うままだって人はいいだろうけどみたいな捉え方を新年早々してしまってるおいらさ orz けど「色に溺れ酒に狂えば凶なり」ってよく分かるわー (-▽-;)

で、今みたいな平時は「そんなこといちいち言われんでも」と分かってるつもりでもさ、気がつくとドツボにドはまりで手遅れってのが人生ってもんよ!

もう完全にハスに構えとります (^_^;)

あと個別のお告げは、そうですな、「待人 きます」ってまぁ特に待ってる人いないし(じゃあ言うなよ)。

「相場 買え 今がよい」。命令されちゃったよ。今は日航あたりが買い時ですかねぇ。株は怖いから買わないけど。

「恋愛 積極的にせよ」。はぁそうでございますか。でもなんか、いや、はぁ、そうなんですか。いえ何でありませんです。けど「縁談 思うに任す 高ぶりて破れる恐れがあります」ってさ、いやそれ、つまり積極的に行けばパアになるかもってことでしょうか。一体どうしろとw

まーあと「旅行 利益あり 行きて吉」。今年、6月にちょいと旅を構想しとるんだよね(まだ計画段階ではない)。資金繰りの面で既にヤバいんだけど、なんかこれでちょっと勇気をもらった気がする(カツマカズヨの10分の1くらいの鼻息)

新年の初日からレイアウト的にすごくバランス悪いログになっちゃったけど、今日はこのへんで。

いやまぁ、うん、別にいいんだけどさ。

なんか今年打ち上げ予定の金星探査機 あかつき に関して、一部のニコ厨の方々が盛り上がってたみたいで。今頃気付いたわ。

いやあの、うん、どうも あかつき にですね、初音ミクの絵を載せようっつう署名活動をしてるそうで。もう12月20日で締め切ったみたいだけど、どうなるんでしょうね(他人事)。

なんかこういう趣味は万人の好みってわけじゃない気がして。盛り上がるとかえって引く人たちがいるかもしんないってことで、おいらはノータッチだす。Vocaloid は好きだけどね。

ああそういえば あかつき に載せる署名の募集、締め切りが1月10日まで延長になってのんびりしてたわ。そろそろ出そうっと。

おっと あかつきと一緒に金星遷移軌道に飛ぶ "IKAROS" も署名を募集してたっけ。そっちもいってみよー。

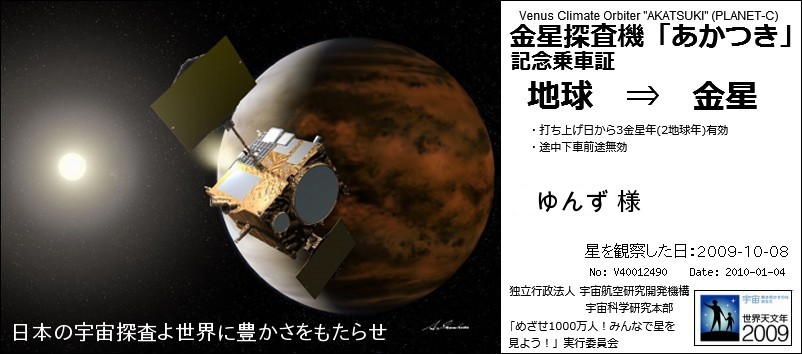

金星行きの切符ゲットしたぜー v(^o^)v 応募はコチラから。手続きすげーカンタンだったよ。締め切りは1月10日なんでお早めに。

応募すると、即座に乗車券風の証明書が発行されるよ。てことで、本名隠したぐらいにしてここに晒しますわ。

画像下のメッセージは気にしないでくださいませ(汗)。なんも思い付かんで、テキトーに30秒で書いたよ。

右の下の方の「星を観察した日」ははなんだかよく分からんかったけど、もう去年になってしまった国際天文年の関係でデータを募集してるらしい。この日付も実はテキト(略)

背景の金星がトラ縞なのは、今年の干支と関係あるんだろかw

すげー久しぶりにさ、ビデオで映画を鑑賞しようと思ってさ。VHS ですよ。20世紀のかぐわしきアナログ技術ですよ。ええ。

ずーっと前に、『マルコヴィッチの穴』の中古テープをゲットしてたもんだから、とうとうそれを見ようと。ええ、決心したわけですよ。

それはそうと、秋に PS2 買ったのよね。『機動戦士ガンダム 連邦 vs ジオン DX』でかつてゲーセンでアツくなったのを思い出してしまって。で、どのゲーム機に移植版があるのか、その中古価格はいくらか、移植ソフトの中古はいくらかを調べたら、なんか手が届きそうってことで、気がついたら近所のゲーム販売ショップに初めて入って、クレカ一括払いで買ってたわ。

うちで余ってる21型テレビにその PS2 をつないで、連夜のごとくジオンあるいは連邦のモビルスーツをとめどなく破壊したり破壊されたり。このゲームほんとイイわー(うっとり)。その21型テレビにビデオデッキをつなぎ直して、テープ入れましたですよ。マルコヴィッチですよ。

したら動かないでやんの。再生しない。早送りも巻き戻しもしない。挙げ句の果てにカセット取り出しも機能しない。どーなってんすかこれ。いやマジどうしよう。電器屋さんに修理を頼まないといかんのかなぁ。

別に是が非でも今ビデオデッキが稼働しなきゃいかんってわけでも、マルコヴィッチを今絶対にビデオで観なきゃいかんってわけでもないんで、ま、放置しますかー。放置したって何の解決にもなんないんだけどさ。

しかし、数年ぶりの稼働でいきなりこう来られるとは思いもよらなんだわ。ほんとどうすべ(汗)。

昨日ですね、クルマのディスクブレーキの鳴き止め剤を買ったんですよ。いやもうおととしからずっと悩まされてて。ブレーキのキーキー音に。だったらとっととどうにかしろよって感じなんだけど、なんてーの、慣れれば気にならなくなるかと思ってさ (^_^;) 何かの拍子に直るかもしんないとも。

けどどうにもなんなかった。それどころかますます気になるわ、なんだかだんだん音がでかくなってきた気がするわで。音がどうたらなんて理由でブレーキを踏むのをためらってる現状ってやっぱしヤバいよなぁと思っとったよ。てことでとうとう実行に移させていただきましたですよ。いやもう相当遅いけど (^o^;)

遅くなったのはね、めんどい&この効き目を信じてなかったからってのもあって。だってさ、なんかタイヤ外さなきゃなんないっぽいじゃん。この寒空の下、ジャッキアップしてレンチでナット外してタイヤ外すのなんかヤで。ていうか寒くなくてもめんどいし(オイ)。それに塗るだけで直るっての、なんかおかしいじゃん。効き目なかったらどーしてくれるんだよ、とか。

あとさ、おいらの感触だと左右の前輪から音が出てる感じで、それだとディスクブレーキだから OK なんだわ。けどこれがもし後輪からだとさ、ドラムブレーキなのよ。そしたらブレーキをバラさんとどうにもならんのよ。

そんな疑惑を秘めつつ買ってみたわイチかバチか的感覚で。こんな缶で1,890円はなかなかヘヴィなお値段でしたよエエ。

缶に載ってる写真(背景が台所なのは何も言わんで下されw)だと懸念通りタイヤを外してるけど、ちょいとひとつ考えた。ホイールのスポークの間からブレーキディスクが見えてるから、ホイール越しでいいんじゃないかと。タイヤを外さなくてもいいんじゃないかと。

けど、ディスクブレーキってさ、ディスクの両側をバッドで締め付けるわけですよ。てことはもし裏側が鳴ってるんだったらもうお手上げじゃないですか。そこまでバラす腕も知識も工具もないぞこちとら。

てことで考えるほどにイチかバチか度が急騰する一方だったけど、とにかくやってみた。イエローハットで買って、そこの駐車場でいきなり試してみた。そして帰宅がてらの試乗。

……、

……、

……。

おおおおおーーーーー! 静かだーーーーーー!!

いやいやいや、ブレーキが静かなのがこんなにステキなことだったなんて!(感涙) なんか病み上がりに『健康万歳!』と実感するのと相通じるものがあるかも。まさに案ずるより産むがナントカ。ほんとガタガタ考えるだけってのはなんにもならんのだよの典型でしたわ。いやーよかったよかった。

で、今朝の通勤時、なんかまたブレーキが鳴りだしてきたんですが(汗)。まぁ対処前よりかなり小さい音でだけど。また音が大きくなってきたらスプレーしますわ。まだまだたっぷりあるし。

しかしこの缶の写真、ストロー型のノズルでおもっきしブレーキパッドに吹き付けてるっぽいんだけど、説明には「パッドにはかけないでください」とある。そのくせ「写真のように吹き付けてください」みたいな記述もあったり。どーなってんですかこれ。とりあえずおいらはディスク面のみに吹きかけたけどさ。

mixi ニュースを漁ってたらさ、サンドイッチのサブウェイのキャラクター、サブマンってのが出てきたよ。元記事(ガジェット通信)はコチラ。海外のみで使われてて、日本のサブウェイじゃ導入予定がないらしい。

デザイン的になぁ。やっぱアレだもんなあ。なんだか欧米のコアーな若者界隈で猛威を振るってるらしい「カワイイ」文化の発祥地・我らがジャポン市場じゃさすがにこれはちょっとって感じかと。

で、はっきりした画像をゲットしたんで、ここでご紹介しようかと。

真ん中の大人タイプ、マッチョなんだな。腹筋が6つに割れてる。アメリカンゴリマッチョヒーローの流れを汲んでますなぁ。日本のヒーローでも、昭和仮面ライダーなんかはそういうデザインではあったけどさ、ウルトラマンや戦隊ものだと細マッチョ路線だよなぁ。ヒーローショーの楽屋で着替えを目撃した人の証言だと、スーツアクターの皆さんのお体、針金のように細かったそうで。

いかんいかん、ゴリマッチョか細マッチョかなんてどうでもいいの! その前に食い物のキャラがマッチョってのが日本人的に食えないんだってば(食い物なだけに)。さすがにドナルドもどうかと思うけどさ。そっちはそっちで、世界的にはどうか知らんけど、とりあえず日本で活躍するクラウン(ピエロ)の方々が迷惑してるような気がするんだけどどうなんでしょ。

けどさ、

記事によると、日本のサブウェイは「サブウェイたん」のデザインを随時募集中みたいだけど、日本の何が何でも萌え路線に持っていきたがるってのも、世代的においらはちょっと抵抗あるかなぁ。こういう「とりあえず萌えで」ってやり方、もしかしたらアメリカの一般人から見ると、おいらがサブマンを見たときと同じ類いの違和感を覚えるんじゃないかって気がしてきた。

「だからなんでいっつもそう来るんだよ!」的な。

サブマンを見慣れてきたら、日本でも案外行けるような気がしてきたけどやっぱ気のせいかもしんない。

動物の体の塩分ってどこから来てるんだ?

とゆーのを、何年も前に疑問に思ったけど今まで忘れてた。忘れてたもんで、今に至るまでまったく解答を得られてない。

不思議だ。

厚生労働省は厚生省の昔から、「摂取する塩分は少なければ少ない方がいい」っつう方針を出してたはず。今も出してるかどうかは不明。そういう指針が出てはいるけど、人類の生命維持にはどうしても塩分が必要。塩分は汗でも排出されてしまう。そんなわけで、今より肉体労働が多かった時代には、塩は単なる調味料の域を超えて、どんな食品にも増しての必需品として大事にされてたらしい。「敵に塩を送る」もそういう背景があってこそ生まれた言葉みたいだしね。

そういや子供の頃に呼んだ本の記憶だけどさ、コンティキ号の実験航海の折、乗員は毎日の肉体労働のせいで、真水よりある程度の塩水の方を好んだらしいし。ていうか最後は塩をなめながら作業をしてたとか。

ってアレ? ポリネシア人が東南アジア出身って話、説のひとつでしかなかったのか。いやいやいや、説だとしてもほとんど確定的なものなのかと思ってたわ。

んでまぁ動物の塩分はどこから来るのかですな。人間なら内陸の地域でも海沿いの人たちから買ったり物々交換したり、岩塩を採ったりしますな。肉食動物は、獲物の生肉を食べればもれなく塩分が付いてくる、と。じゃあ草食動物はどうなんだと。草や木の皮や実ばっかし食ってて、どうやってその体内に塩分を保てるのだ? 塩分は尿や汗に混じって絶えず出て行くはず。やつらはどこでどうやって塩を摂取しとるんだ? そこがほんと分からんくて。

かなり苦しい、解答らしきものと言うかやっぱし答えになってないものをひねり出してみた。

動物が体内に塩分が必要なのは、もともと海から進出してきたから、と言われとりますな。陸で生きていく上で体内に海を持ったのです、と。

陸上の植物だって海から上がってきたはず。で、植物もまた、実は塩分が必要なんじゃないかと。んで、サラダに何もかけないで食っても別に塩味は感じないんだけど、実は人間には分からないくらい微量の塩分が入ってるんじゃないかと。土中の塩分を養分の一種として吸い上げて、体に蓄えてるんじゃないか、と。草食動物はそれを大量に食うことで塩分を摂ってるんじゃないかと。

ほんと分かんないんだけど、私的仮説として。

このまえパケホーダイダブルの契約してきたよー。docomo ショップ行ったのすごい久しぶり。2007年10月に今のケータイ買って以来かもしんない。

パケホダブルの契約なんてケータイからできるのになんでお店まで行ったのかっつうと、それはアレです。暗証番号をパーペキ忘れてしまったから(汗)。ほんとは去年の夏頃から契約したかったんだけど、そのせいでお店に出向くのが面倒でさ、そんで今まで引っ張ってしまったあるよ。その間に無駄に支払ってきた料金はいかほどだろ orz

で、無事にパケホダブル契約をして、暗証番号も書き換えて(当然というか本人確認が必要だった)、一段落したところでひとつ話を伺われた。

てことで、新品バッテリーをタダでゲットなりー。在庫がなかったんで(そりゃ古い機種だからな)1月18日以降に郵送でもらえることに相成り申してございます。なんかすげえ嬉しかったですよ。古いバッテリーはお店に持ってけば引き取ってリサイクルに回すそうで。けど古いやつも、スペアとして取っとこうかなとかビンボ症なこと考えてたりして (^_^;) まだ不便というほどヘタレてないんで。旅行のときに2個とも充電して持ってったりとか考えたり。

って機種そのものの買い替えをまったく考えてないってことですな。今のやつ、動作がやたらトロいのがイヤなんだけど、新しいのだってそうかもしんないしさ。

っつうか今のに買い替えて2カ月もしないうちにメーカー(三菱電機)が撤退したのは痛かったなぁ。ああそういえばカメラの性能がイマイチなんだよね。買い替えた直後は大満足だったんだけど、さすがに他の人の新しいケータイのカメラの性能を見てしまうとちょっとね。空や雲を写すとなぜかピンボケするっつう意味不明なバグもあるし。

バッテリーがタダというのを聞いたとき、『スティールボール・ラン』の登場人物ジャイロ・ツェペリのセリフを言いたくなったんだけどさ、まぁ言わなくてよかったかなと。

「もらえるものは病気以外ならなんでもイタダくぜ」

相手の方が JOJO ラーとは限らんもんな (^_^;)

ちょっくら思い出したんだけども。

エヴァンゲリオンを語る人ってけっこう多いわけで。いろいろと暗喩的な意味を考え抜いて、持論を発表する人っていらっしゃるわけで。まぁそれはそれで楽しいんだけどさ、「それは違うんじゃね?」ってのがあって。

「アンビリカルケーブル」(エヴァに外部から電力を供給するための電線。このプラグが外れると電源は内部のバッテリーに切り替わるんだけど、それだとエヴァは数分しか活動できない)という用語に関心を寄せる人たちがいたりする。

彼らに言わせると、アンビリカル(umbilical)とは「へその緒」の意味なので、母体と胎児の関係を表している。これが、作品に隠されたメッセージのひとつを暗示している、とか。

いやあの、このアニメ作品を作った人ってさ、そこまで考えてなかったんじゃないかなぁ。ていうのもさ、アンビリカルケーブルって言葉、そのまんまロケット用語なんですわ。整備塔から出て機体に取り付けられてるケーブルのこと。電力や空調、燃料や酸化剤を、発射直前までロケットや衛星に供給し続けるためのもの。機能も形態もへその緒そのものなんで。で、日本じゃ旧 NASDA(現 JAXA)がアメリカからロケット技術の供与を受けて育ってきたんで、そのままこの単語を使ってる。てことでエヴァ製作陣は単に、ロケット用語を流用しただけなんじゃないかと。

まぁ作品じゃ母子の関係が重要だったりするんで、製作者はそこをうまく引っかける意図を持ってたのかもしんないけど、言葉の方は少なくともその目的で独自に作られたものではないし、その用法も当たり前ってこと。作者側に特段の意図があると考えるには根拠が薄いですな。

エヴァは学術用語を思わせぶりにちりばめるのが得意だからね。「アポトーシス」とかさ。エヴァの機体(というか体)を形成するときに出てくるね。恐らく手指の形成過程かと思うけど、内臓もそうなのかもしんない。あるいは作品の製作側はそこまで設定しないで使ってたのかもしんない。これだって単にそれだけの意味と言ってしまえばそれまで。けどなんとなく思わせぶりだから、細胞の自殺っつうなんだか妙に気になる意味からいろいろ好きに憶測できちゃったりできそう。

『ヱヴァ破』には「マルドゥク」という単語も出てきたね。あと「ネブカドネザル」。メソポタミアの神様と王様の名前ですな。TV シリーズで「マギ」(東方の三博士)、「メルキオール」、「バルタザール」、「カスパール」(三博士の各人の名)なんて言葉を使ってたからキリスト教に根ざしてるもんだと思ってたのに、結局思わせぶりで謎めいた感じなら何でもいいんじゃないかとか疑いたくなったり。マニアックな人たちがうまいこと引っかかって、無理な意味付けで勝手に議論を始めてくれるようなブービートラッブをこうして仕組んでるんじゃないかとか。

んでまぁおいらからすると、エヴァってそういう感じで、いろいろ考え込む喜びを知った思春期層をその気にさせてのあざとい商売してるみたいに見えるのよ。一見哲学してるっぽい感じなんで、ハマってる人たちはその味わいですごく満足らしい。顧客に満足感を与えてるんだから、それに見合った値段で営業活動しててもまぁいいっちゃいいのか。正当な商行為ってやつですな。

ってまぁ、いや、フィクションをそれっぽく見せてその気にさせてお客を楽しませる、それこそが娯楽の王道なわけで。例えばプリンセステンコーのマジックショーは裏に必ずトリックがあるはずだけど、それをまったく感じさせない。そんな娯楽としての見事さにみんな拍手喝采を送るわけで、彼女のことを超能力者だと本気で思ってる人はたぶんいない。

けどエヴァにハマる観客の多くは、どうもあれを哲学作品だと信じてるっぽい気がして。まぁ娯楽に哲学性を含めるのはアリだと思うけど、おいらが見る限り、エヴァは哲学気分を味わわせてくれるイリュージョンショーで、哲学そのものはそう大したものは含まれてない気がして。そういうことで、娯楽が醸し出す幻影を真に受けるのはちょっと危険なんじゃないかと。

何と言いますか、幼少のみぎりにユリ・ゲラーを信じてしまったおいらとしては、その手は二度と食わんぞって感じですか。

まぁこんな風に考えるごとに、おいらつくづく汚い大人になったなぁと実感しますですよ (T▽T)

あるモノや作品に対して哲学的な暗喩を勘ぐるのって、かなり面白いんだよね。いっぺんそのヨロコビを知ってしまうと、いろいろなものにそれが含まれてる気がして、それを読み取るのにハマったりして。けどそういうヒミツのメッセージが隠されてる場合もたまにあるのかもしんないけど、ただの考え過ぎな時もあるわけで。

いやね、おいらさ、かなり前、ネットの友達が開催した草文学賞に自作の短編小説を投稿したことがあるのよ。投稿作はシュールなコメディ的な感じ。ウケること以外に何も考えてなかったんで、メッセージや裏の意味は特になかったのよ。

したら哲学好きらしき人が、意味を付けて解釈し始めて。娯楽は受け取り手がどう解釈しようともいいんだけどね。ウケればそれでいいんで。ただ、「作者さん、これはこういう意味が込められているんじゃないですか?(私だけが、あなたの仕込んだ真理にたどり着きましたね)」みたいなノリだったもんで、こっちとしては「すみません、そんなつもりはないです。本当にないんです」と火消しに必死になったぐらいにして。別なお方からも、哲学的な解釈に基づいてとのことで、エンディングに同意できない旨の指摘もいただきましたですよ。

文学の素人のくせに小説やろうなんておこがましかったですすんません。

2010.2.20 補足: 深海探査船と母船をつなぐケーブルも「アンビリカルケーブル」らしい。

小惑星探査機 はやぶさ、プラモになるらしいぞ。発売元は青島文化教材社。プラモやったことある人ならカタカナの「アオシマ」の方が通りがいいかも。

もう「やる」という方向は決定で、動き出してるみたいだね。あとは JAXA からの "JAXA" ロゴマーク使用許諾と監修のお願いを交渉中とか。

これ出たらさ、

もうプラモ作りなんてずっとやってないんでツンドクモデラー(買っただけで箱を積み上げるだけの人)になる可能性大だけど、それでも買うよ。買わせていただきますですよ。

アオシマの記憶っつうと、昭和50年代の相当カビが生えた話だけど、タミヤやハセガワに比べると、なんかいろいろ造りが甘かったってあたりかなぁ。たぶん金型の精度がイマイチだったんじゃないかと。バリも多かったような。

商品だと、当時主流だったスケールモデルは……どうだったろ。何を作ってたのか思い出せん。アニメ系だと『伝説巨神イデオン』のメカをやってたな。それなりに人気のアニメだったと思ったけど、当時はガンプラブームまっただ中。最盛期には、日曜の早朝、小学生が模型店の前で整理券を握りしめて並んでたっけ(ちなみにブームがそこまで過熱したあたりはおいらは RC カーに足抜けしてたんで、その体験はなかったりする)。

あの「バンダイのモビルスーツは化け物か!」状態だと、なんぼ別のアニメ作品でそこそこ稼いでも、やっぱかすんで見えてしまいますなぁ。確かに模型屋じゃイデオンの重機動メカの箱を掴んでは、買おうかどうか迷ったもんだけど。

おおお、Wikipedia の記事によると、アオシマはガンプラの依頼話を断っておったかー。惜しいことを。確かに封切放映当時、ガンダムは全然人気なかったからなぁ。バンダイに決まったのだって、放送打ち切りが決まってる番組だもん、たぶんアニメのロボを作ってるプラモメーカーってアオシマの他にここくらいしかなかったんで、頼む方も「しょうがないから」程度で、バンダイ側もこんな将来性のない企画に半ば渋々と応じたんじゃないかと。

ちょい待ち。ガンプラのパッチモンの筆頭(ほかにもあった)ガンガル はどこで作ってたんだ?……東京マルイだったかー。しかも古いプラモの使い回しだったとは。こんなプライドを棄てた商売をしてたとは。いやーすっかり黒歴史ですなぁ。

けどいつもそんなことしてたわけじゃない。マルイの記憶というと、その後の工具シリーズがかなり使えた。ボール盤に糸ノコ盤。本物の工具に比べればおもちゃみたいなもんだったけど、RC カーの改造には充分使えたわ。確かにプラモとしては邪道ですな。でもあれでおいらはずいぶん助かった。実用できた希少なプラモってことで。

まぁボール盤の方は精度が出ないし各部の強度が弱くて使い物にならなかったけど、もともとはハンドドリルの単体製品を拡張したものでさ、それ用のグリップもちゃんと付いてきてて、ハンドドリルとして立派に使えたよ。説明書にも穴をあけるコツが載ってて重宝したわー。今でもそのノウハウを使ってるよ。今はホームセンターに行けば、もっと性能がいい本物のハンドドリルが同じくらいの値段で買える。けど当時はハンドドリルといえばごっついのしかなくて、値段も相当したんですわ。糸ノコ盤は 2mm 厚の FRP 板をちゃんと切れたよ。東京マルイさん、遅くなったけど、あの時はありがとう。

マルイと言えばあと、電動バギーブームに乗って RC カーにも進出したっけな。見た感じけっこうやりそうな感じだったよ。ザ・サムライとか。ふむふむフロントのダンパーはモノショックか。だったらニンジャの方がいいのかな。ヤバい。そこらを検索したら当時の各メーカーの力作たちが続々と出てきた。

昭和フィフティーズを飾ったプラモメーカーってほかに、イマイとアリイがあったね。イマイは2002年に廃業でアオシマが遺産を継いだのか。アリイは当時はマクロスのプラモで稼いだけど、今は鉄道模型が主体なのか。時代は変わるもんですな。今のマクロスはハセガワなのか。

そんな中、タミヤとハセガワの2大ブランドは恐らく盤石としても、アオシマが生き残ってくれてたのが嬉しい。あの当時は品質的に微妙なイメージがあったけど、生き残ってるってことは今は行けてるってことなんじゃないかと。そうかヘタリアを扱ってるんだ。ガンダム以来、プラモ屋さんはどのアニメ番組とのタイアップを取れるかが経営の生命線になりましたなぁ。で、はやぶさ はその路線とはまったく関係ないんだけど、やりたい題材をやるっつう、メーカーとしての気概が感じられますですよ。

昭和時代、生真面目なイメージだったハセガワがご乱心とも思える暴挙に出たかと思いきや見事にブームになった 「たまごヒコーキ」、復活してたんだ。そうか萌えキャラとセットになったのか。今風だなぁ。金型を作り直したみたいだけど、F-86 セイバーのフォルム、昔と一緒で懐かしいなぁ。っておいらがかつて愛したたまごハリアーは復刻されてないの?(涙)

おいらがガンプラ欲しさに開店前の模型店に並ぶってのまではやんなかった理由は、RC カーに興味が移って資金を貯め始めたのもあったけど、別ルートから入手できたってのもあったり。プラモを買いに模型店に行くのは当たり前だけど、ほかにも売ってるお店があったんですよ。文房具店もそうだけど、もっと意外な穴場。それはイトーヨーカドーw そこでジオング買ったよ。普通の営業時間内に。しかも2割引の480円(定価600円)で売られてた。ガンキャノンをこれまた2割引でゲットしたやつもいたし。その入手ルートは子供たちにはほとんど知られてなくてな。

全国規模のスーパーは購買力も販売力もあるからね。問屋も、規模がたかが知れてる街の模型店よりも、大人買いしてくれるそっちに優先的に流してたんじゃないかと。けどなんてーか、当時のスーパーは花形じゃない部門については無頓着だったみたいで、せっかく旬のガンプラも、ほかの雑多な商品と同じような雑な売り方をしてしまったのよね。いつもの新聞折り込み広告の隅にでも出しとけば、定価でもっと売れただろうに。「ついで買い」でもっと売り上げに貢献させられただろうに。

今はスーパーって目利き腕利きのマーケッターが幅を利かしてるから、こんな利益の垂れ流しはもうやらないだろうけどさ。ただ、スーパーで買ったプラモってありがたみがなくてなw 2割引は妥当だったかも。そこはやっぱし餅は餅屋。

『アバター』観てきたよ。以下ネタバレあるんでご注意を。

どうなんでしょこれ。なんかこう、ついにキャメロンも RPG 系ファンタジーに陥落したかって気がするんですけど。衛星パンドラのステキな生態系がなんかこう、ほんといかにもなファンタジーだよね。んでお話は、そういう星の人々や生態系が、地球から来た悪くて圧倒的な侵略軍を跳ね返すってお話。

日本人としては、圧倒的な軍事力に正面からぶつかったらそりゃ負けるでしょって根性が染み付いてるんですが。実際その流れで、日本人より前にインディアンが征服されちゃったわけで。アメリカ本国での、この映画についてのインディアンの人々の感想を聞きたいですな。やっぱベトナムみたいに、地の利を最大限に生かしつつ、えげつない手をこれでもかと使わんとアメリカには勝てんと思うんですが。

そんなわけでどうも素直になれんくて。米軍は力も強いけど頭もいいからなぁ(作品中の軍人は企業に雇われた傭兵だけど、アメリカ海兵隊上がりが多いらしい)。しかもリアルなアメリカってやられたら必ず十倍返しだから、このストーリーの後、現地人たちが力を合わせて勝ち取った平和もひと時のものでしかないんだろなくわばらくわばらって思ったわ。

ストーリーもさ、『ダンス・ウィズ・ウルブス』(1990) 、『ラスト・サムライ』(2003) と同じ展開だよね。仲間からはぐれた「こっち側」の人が、物わかりの悪い反逆者である「あっち側」に紛れ込んで、異文化の理解が進むとあっち側に情が移って寝返って、あっち側でもめでたく認められて、圧倒的に強いはずのこっち側と戦う、と。この映画の主人公が一人はぐれて怖い夜を過ごす羽目になったあたりで、話の先が読めちゃったよ。

ていうかアバターの発想自体、『マトリックス』(1999) と同じじゃないのかと。こっちは時代が進んでるぶんだけ(ほかの太陽系にまで進出するほど科学技術が進んでるんで。航行期間はほんの6年弱だから、ワープ航法か何かの実用化後らしい。ただし重力制御はできてない)、神経接続が非接触方式だね。いきなり接続を切っても問題ないし(危険とされてるけど)。

ていうか神経系統の取り扱いがそこまで進んでるのに、脊髄損傷での下半身不随を治すには、一般の個人には無理なほど莫大な費用がかかるらしい。それでも治せるってあたりが未来的ではあるけど。んで、主人公はそのせいで車いすに乗ってるけど、その横をごっついパワーローダーがのっしのっし歩いてたりして。小型のモビルスーツみたいなやつ。だったらその技術を使った、車いす代わりの二足歩行の乗り物くらいあっておかしくないと思うんだが。

それに接続用の機械とアバターとの通信手段はどーなってるんだ。全く説明がなかった。普通の電子機器がおかしくなる磁場の渦の中でもまったく問題なかったみたいだけど。そこらへんにご都合主義が見えちゃってるような。異星の自然の設定がファンタジックでも、地球側の技術はそうはいかんでしょ。さらに、この映画ではビデオ日誌が大事な要素になってるけど、脳神経情報を好きに外部に出せるんなら、こんなアナクロな方法で日誌を付ける必要なんてないんじゃないかと。となると、冒頭で主人公のアバター経験や知識のなさが問題になるけど、その情報も脳に直接落とし込めるんではないのかと。

そもそも、その星の生物の存亡をかけた最終決戦って、地球側は是非相手にしなきゃいかんことだったのか? 地球人は、現地人が住んでた大木の下に埋まってるキロ20億の鉱物が目当てだったわけで。鉱物を掘り尽くせばもうこの星は用済みなわけで。彼らを立ち退かせて鉱床を確保できたんだから、商売人ならそこからは本業の、商品の採掘と輸送に専念すべし。いずれ棄てる星なんだから、反乱する原住民はそのときどきで適当にはねつけるなり懐柔するなりでよし。

それなのに目的を成したあとに武力フル投入で原住民を皆殺しにしようっての、会社にとっては資本の無駄遣いなんじゃないのかと。企業にとって何より大事な利益が薄まってしまうだろ。ましてや赤字が出たらどうする。機材や人員の輸送だけでべらぼうな額の初期投資を囲ってるはずだが。

『タイタニック』 (1997) で見せた、ジェイムズ・キャメロンの非の打ち所のない考察と考証は一体どこに忘れてきたんだ?

てなことで、内容は通り一遍のプログラムピクチャーだったって気がしてしょうがないんですが。巨匠だから期待しすぎたのかも。普通のファンタジーアクション映画として観れば、規模もスリルもかなり行けてるのかもしんない。おいらファンタジーものはほとんど観ない人なんで、比べようがないけど。

いくら巨匠と言っても、独立プロじゃなく20世紀フォックス主体で作ってるからね、映画会社からのマーケティング的正義の横槍をかわしきれなかったってのがつまんない真相だったりして。

あと気付いたのは、アクション場面で最近流行りのカメラ揺らしをやんなかった。おいらはこの技はあんまし好きじゃないんで、ここは嬉しかった。これってもしかして、ああいうランダムな揺れって CG 合成を実写と合わせたり、フル CG カットでも自然な感じで再現したりするのが技術的に難しいのかも。

代わりにドキュメンタリー風味フィクションのもうひとつの技、「遠慮のないズーム」が多用されてたよ。オリジナルと思われる『ワイルドバンチ』(1969) のやり方はおいらはあんまし気に入らなかったけど、今回のはイイんじゃないかな。すげー臨場感が出てたよ。

臨場感。

この映画の良さはそれに尽きる。

ストーリーとか設定とかウンヌンしたけど、臨場感はほかの追随を許さないかも。3D で観たしね。もうあれです、CG と実写が完全にシームレスで、カメラワークも揺らし以外に完全に自由。どうやって映像を作ったかなんてもうどうでもよくなるわ。去年『ターミネーター4』を観たとき、はじめの方で主人公がヘリコプターに乗ってから墜落するまでをワンカットで描いてみせたね。あれからそういうことがどうでもよくなる仕掛けになっててさ。今回もはじめから全部そういうノリで、しかも最後まで完璧だったもんで、おいらの特撮的意地悪回路は封印されっぱなしだったわ。そこらの妥協のなさって、やっぱキャメロン品質だよなぁ、と。

3D 的に秀逸だったのは森の中の場面全般だけどさ、その中でも、ヒロインのネイティリが歩く後ろ姿をローアングルから捕らえたところ、あの背景を含めた立体感は素晴らしくてため息が出たよ。

あと 3D の考え方で面白かったのは、はじめの巨大宇宙船の描写。あれって左右の映像、同じものを使ってたと思う。3D じゃないと思う。けどそれリアリズムの点で正解。その方が巨大さが引き立つ。人間の目は被写体までの距離が50mを超えると立体感が潰れてしまうから。って何かで聞いたことがあるけど、立体写真やってきたおいらの感覚からすると、25m程度でもう立体感がなくなると思う。てことで、無理にあれを立体的にすると、かえって模型っぽくチャチに見えてしまってたんじゃないかと。

あと演出で面白いのがあったよ。棺桶状の箱に入って、その箱が穴に押し込まれる。主人公の兄はそうして火葬された。主人公はそうして生きる場所を得た。この対比イイね。しかし未来の火葬用の棺桶って段ボール箱なんだな。人間による自然破壊で死につつある星・地球じゃ、木材が窮乏してるってことを表してたのかも。段ボールももともとは木材由来だけど、紙の再利用だからね。過去に生産された紙を集めてこうして使ってるって設定かな、と妄想。

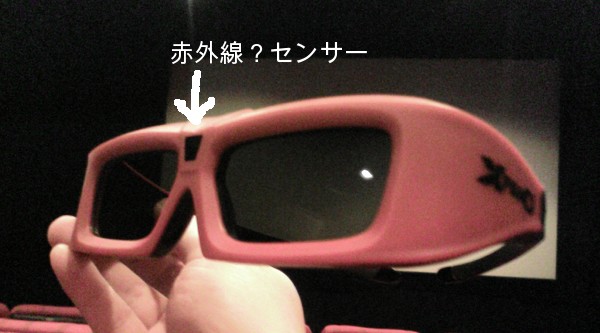

おいらの 3D 映画体験は『カールじいさんの空飛ぶ家』と合わせて2本目。で、ひとつ、"XPAND" と銘打たれた今の 3D 規格のヒミツを今日ゲットしてきたよ。上映中に立体メガネのブリッジ部分を指で隠すと、両目用の映像が一気に映った、ナマのブレブレ画面が見えちゃうんですわ。あそこに何らかのセンサーが仕組まれてますな。恐らく赤外線センサーじゃないかな。とするとたぶん、その赤外線信号は映写機から出てスクリーンに反射して、それでそのセンサーが捉えて、左右の目の部分のシャッターを信号に同期させて開閉させてるんだと思う。メガネの右のコメカミあたりに、駆動用のポタン電池を入れるらしきフタがあるし。

周期はそうねぇ、144回/秒じゃないかな。映画って24コマ/秒なんだけど、それだけじゃチラツキが出ちゃうんで、映写機のシャッターは72回/秒で開閉してるそうな(大林宣彦が言ってた)。1コマあたり3回光ってるってわけ。で、左右の目の情報を交互に見せるから、72×2=144 と。もしくはそれ以上の周期ですな。

赤外線信号ってかなり微弱でもセンサーは識別して拾うよね。テレビのリモコンを考えると、部屋には蛍光灯やらこたつやら暖房やら掃除機やら人体やらのいろんな赤外線源があるってのに、リモコンっていったん電池を入れると1年はそのまま使えるくらい出力が弱いのに、それでもテレビのセンサーはちゃんと識別する。80年代後半で既にそうだった。それどころか、リモコンを後ろに向けても読めるし。どうも部屋の後ろの壁での反射を読んでるらしい。恐ろしい感度ですな。てことで、映画館のスクリーンからの反射だって簡単に読めるだろう、と。スクリーンって反射率が特に高い素材を使ってるし、大きい劇場だったら映写機に付いてる発射側の出力を上げれば問題ないだろうしさ。

3D 映画って、トーキー化→カラー化→ワイドスクリーン化→ステレオサラウンド化に続いて、久しぶりに映画館に付加価値収入をもたらす魅惑のアイテムかと思いきや、儲けるのはどうも配給元だけみたいな気がする。この立体メガネ、1個5,000円くらいするらしい。で、入場料の増額分は300円。単純に、メガネ1個あたり13回転しないと元が取れない。そこだけなら人気作品をやり続ければどうにかなるだろうけど、メガネの受け渡しとメンテナンス(掃除と電池交換)で確実に人件費と電池代がかかりますな。それに専用の映写機がどうも2,000万くらいかかるらしい。この回収は大変でしょ。まぁ専用と言っても 3D 上映するならこの専用機が必要ってことで、DLP 形式の 2D デジタル映画ならこの機材のまま上映できるみたいだけどさ。

今のところ 3D 映画は映画業界でも「それに合った題材のみ。今まで通りの 2D 映画はこれからもずっと作られ続けるだろう」という見解を持ってるみたいだけど、毎回そういう話が出つつ、トーキーもカラーもワイドスクリーンもステレオサラウンドも映画界を完全制覇してきた。やっぱいずれ、全ての新作映画が 3D 化するんですかねぇ。立体メガネかけるのめんどいんですけど。ていうかそうなるとデジタル上映が前提なんで、フィルムを直接鑑賞する機会ってなくなっていくのかなぁ。まあ保存媒体としても、フィルムよりデジタルの方がずっと勝手がいいから、3D よりデジタル化の流れの方が先行して加速していくんだろうけど。

我らがフォーラム八戸(去年までの旧名は「八戸フォーラム」)は全9スクリーン中、3D 対応映写機が入ってるのは今のとこ1スクリーンのみ。これから映写機は DLP への更新が進んでいくんじゃないかと思う。配給元にしたって映画館にしたって、出費はできるだけ抑えたいからね。媒体にかかる経費ってどう考えてもフィルムより DLP の方が安いんだもん。

配給プリントの作成費と輸送費がガッツリ下がるだろうなぁ。DLP の媒体ってどんな形態なのか知らんけど、映画1本のデータ量は、2D の倍のサイズのはずの 3D でもハードディスク1個で収まる程度だと思う。ネガから1本ずつ焼いていくフィルムより、確実に安く速くプリントを作れる。それにクロネコメール便でだって送れちゃいそう。衝撃厳禁だけど。

ていうか最終的にはネット経由で通信費だけで済んでしまうかもしんないし。そうなるとそのあたりの経費は実質タダ。上映や保守の手間も減るから、人件費だって間接的に浮くだろうし(そのぶんを 3D メガネの取り扱いに向けられるってことか)。で、各映画館にとっては映写機の新設や更新ごとに、3D 対応にするか 2D 専用にするか悩む日々が続くんじゃないかと。

あとさ、ちょいと予言というか。3D 映画って、映画の基本フォーマットである「秒速24コマ」を変えてしまうかもとか思ったり。

『カール……』と『アバター』、それにディズニー系の 3D 映画の予告編を観て感じたのは、モーションブラー(動きブレ)の汚さ。これ従来の 2D 映画だと気にならない。ていうかモーションブラーって映画の美のひとつなのに、3D だととたんに変に気になる。暗い背景に明るい被写体だと特に目立つ。正直ウザい。きっと映画界でも問題になってるんじゃないかと。

これを解消するには、たぶんコマ速度を上げるしかない。倍速の48コマ/秒で動きブレは半分になる。きっとこれでほとんど問題なくなるかと。60コマ/秒になると、もう動きブレはまったく感じられないと思う。で、フィルム上映ならそんなことするとフィルムの巻数が膨大になって現実的じゃなかったろうけど(フィルム映写機もそんな高速には対応してないだろうし)、デジタルなら可能だと思う。DLP 映写機も対応してるんじゃないかな。現に 3D 上映じゃ左右の目のための別々のコマを、24分の1秒の中で1枚ずつ映し出してる。実質48コマ/秒。ていうか上でも書いたけど、3D メガネのシャッター周期は恐らく144回/秒。映写機のコマ速度もそこまで行ける能力があると考えるのが妥当かと。

映画のほかの美、つまりフィルムの性能的限界を受け入れたことで生まれた、淡い色と浅いコントラストを美しく見せる技術は、デジタルビデオを使った撮影スタイルで急激に消えつつある。こっちはもう進行中。そしたら映像がフィルムじゃ無理なくらいハッキリクッキリになった代わり、モアレっつう招かれざる現象がやってきた(すだれ状や縞状のものが映ると出やすい。これはデジタル画像の製作・保存・表示の決まり上、ピクセルが縦横にきちんと整列してるのが原因。フィルムはコマごとに感光粒子の場所がランダムに違うんで、どんなに粗いフィルムでもモアレは出ない)。モアレの問題はカメラのピクセル数をもっと上げるか、三菱電機だったか富士フイルムだったかのハニカム配列素子、このあたりでどうにかなるかも。

映画が100年かけて磨き上げてきた美が、こうも簡単に崩壊するとは……。

きっとそこから新しい映画美が創造されるんだろうけど、なんかこう、速いコマ速度にほとんど目で見たまんまのリアルな色合いって、それだとテレビドラマのルックスに近くなってしまう感があるんですけど。テレビドラマと違って、観客に劇場まで来させて料金も取る以上、映画には特別な見栄えが必要だと思うんだけどなぁ。テレビだってハイビジョン対応で画質がめちゃめちゃ上がってきてるしさ。

2010.2.13 補足: 映像のデジタル化での招かれざる現象はもうひとつあるね。名前は知らんけど、彩度が低い画像のグラデーション表示が粗くなって、製作者の意図しないところにシマシマが出ちゃうってやつ。これにフェードイン/アウトが組み合わさると、シマシマが動いてますます悪目立ち。その映像作成に使った画像規格の階調が足りないことが原因。このまえ観た『パラノーマル・アクティビティ』は一般用のカメラを使っててさ、それが出ちゃってた(一般のカメラで撮影してるのが売りの映画だから、それでいいといえばいいんだけど)。24ビットカラーだったのかな。明るさが一定の時はシマシマを認識できなかったんだけど、フェードイン/アウトで気付いてしまって。

そういえば GIF 画像ってフォーマットで色数の少なさを補うのに、モザイク画の手法みたいなことをやってたな。たぶん 「ディザリング」という技法かと。データ圧縮で不利そうではあるけど、あれを使えばこの問題はどうにかなるかも。

映画製作専用のデジタルビデオカメラはこの問題を解決済みなのかも、とも思ったけど、世界初のフルデジタル撮影劇場用映画『劇場版 仮面ライダーアギト ProjectG4』の スタッフさんが語ってくださった には、

たとえば「一面の雪景色」といった、モノトーン&階調表現命の世界は、現状の HD/24P が最も不得手とする対象です。『鉄道員(ぽっぽや)』の感動は、HD/24P では得られません。

だそうで。やっぱこのモノトーンシマシマ問題は未解決と捉えた方がいいのかも。階調の数を上げる力技のほかに、ソフトウェア的にも解決可能なんじゃないかと思うけど。

観た順が前後しちゃうけど、12月に観た『フォース・カインド』すげー怖かったよ。予告編がかなりキテたんで期待してたら、それ以上だったわ。あああくわばわくわばら。

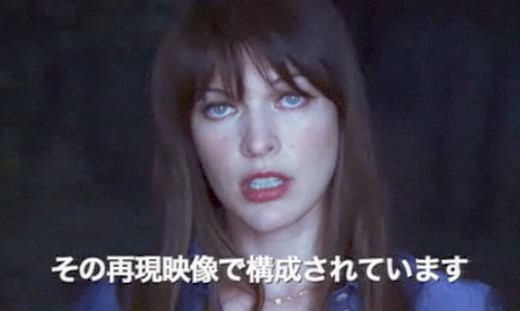

冒頭でびっくりしたのが、主演のミラ・ジゥヴォビッチがこっちに歩いてきたと思ったら、「こんにちは。ミラ・ジョヴォビッチです」と挨拶してきたこと。ええっ!?

これ、実際のビデオ映像と、映画撮影された再現映像を一緒にした映画なんだよね。こんな形式初めて。まぁ実際の映像はそのときどきの場面しか映ってないから、ドラマとして成り立たせるにはそれをつなぐ部分も含めて再現しなきゃなんないわけで。けどビデオ映像はもうこれは出さないわけにはいかないくらいの凄まじさ。てことで、こういう変則的な形が取られたかと。

ほんとマジ怖かった。ちびるかと思った。夜中に目が覚めたときは窓を見ないようにしよう。フクロウがいたらアウトだよ。窓を見なくたってフクロウがそこにいるかもしんないんだけどさ。いたらどうしよう。いやいやあれはフクロウじゃない。あれは……あれは……ああ……頭からこいつを出さなきゃ。逆行催眠しなくちゃいけないのかい? 3、2、1……。

……、

……、

……。

ちょ、浮いてる浮いてる!

泣きそうになっただよ。予告編でその場面を観てたから「来るぞ来るぞ」とは思ってたけど、すげーやばい。予告編を観てなかったら心臓止まってたかも。

調査してる主人公までもが巻き込まれてしまうという衝撃の展開。あの人も実際の映像で浮いてたような。けど客をここまで信じさせた挙げ句に、実はガセかもなんて話も出したりするこの揺さぶり方。話の筋は単純なのに、もうほんと揺さぶられまくりだったよ。

いろいろ考えてツッコミ入れるようなこと、おいらはこの映画じゃできんよ。完全に手玉に取られた。てなわけで今回は全然テキトー風味になっちゃったけど、いやーほんとそういう意味で大満足でしたわ。また観ようかな。

んでまぁ思ったんですが、シュメール人ですか。世界最初の文明、メソポタミア文明の創始者(そのあとアッカド人とかに引き継がれる)。民族系統が不明だし、まだまだ謎に包まれてるからなぁ。おどろおどろしさの演出にはもってこいかもなぁ。

けど、ひずんだシュメール語の声マジ怖かった (T□T;)

この感動を大事にしたいんで、元ネタになったビデオ映像の仕込みの可能性はなるべく考えないことにしようっと。

大地震で被災したハイチの夜空に、太陽光反射衛星があればなぁなんて。

かつてソビエト連邦で、モスクワの街の夜を太陽光反射衛星で照らす構想があったらしい(2009.6.19)。ロシア共和国になってから、11年ほど前に実験してみたらしい(ソース)。技術的問題でうまく行かなかったっぽいけどさ。しかし25メートル角の鏡でやれるんか。意外とそんなもんでいいのかなんて。実験だから光量はあまり問わなかったのかな。鏡面のアールと軌道の高度にもよるだろうけど。

これ、日本製でできんもんですかね。注文を受けた場所の夜間照明って、なんか需要がありそうな気がする。基本、災害時対応で、民間需要にも応えて運用の経済的負担を減らす方向で。海外の要請にもある程度なら応えられるしさ。例えば今回のハイチの大地震の対応だと日本から見て地球の反対側だから、運用はアメリカの通信回線を使わせてもらうか、まるごとアメリカに任せちゃうかでいいかと。

軌道変更は低軌道だと運動エネルギーが大きいからほとんど無理ですな。静止軌道だとできないこともないけど(日本の気象衛星運用に空白期間ができてしまったとき、アメリカの予備機を借りて日本の位置に持ってきたたことがある)、あんまし機動的じゃないし、距離がありすぎるんで、地上の1点を正確に狙って巨大な鏡を駆動するのは技術的に難しいかも知んない。

てことは、はじめからその用途を考えた軌道に複数の衛星を打ち上げておくってあたりですか。1カ所を連続で照らし続けるのに、何機かのローテーションでってことで、タイミングによって地上のどの場所でも照らせるって感じで。

災害でも遭難でも、捜索や救援は夜間はよく中断するよね。視界が効かないと効率が上がらない、捜索要員が二次災害に巻き込まれる危険があるから、あたりが主な理由かと。太陽光反射衛星はここをいくぶん改善できるかもしんない。要救助者のタイムリミットは一般に災害発生から72時間と言われてるから、救助する側もはじめの3日はとにかく昼夜を問わず探したいだろうし。

まぁ問題は、曇りだとあんまし役に立てないってとこだけどね。こればっかりはもう仕組み上どうしようもないですな。ただ、照明の役に立てるほどの明るさってことは月明かりよりずっと明るいってことで、だとしたら雲を通してもある程度の明るさを確保できるかな。

昨日の続き。大地震が起きる5日前あたりに予知できる可能性が、JAXA/ISAS(宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部)で1年ちょっと前に発表されてる(記事)。太陽観測衛星 ひのとり に同時搭載された日本独自の電離層観測機器のデータから判明したそうで。

ひのとり は1991年に運用を停止してる。今飛んでるほかの衛星に同じセンサーが付いてたりするんだろか。記事だとこれからそれ用の小型衛星を打ち上げる方向に持っていくって感じだけど、今のところそういう動きはないみたい。なんかハイチみたいなことがこれからもどこかで起き得るんだから、試験衛星の形でいいから、とりあえず1機でいいから、データを取る手段を早いとこ持った方がいいんじゃないのか、と。

記事だと電離層観測の名目でヨーロッパや中国がもう動いてるらしい。中国もひどい被害があったからな。国際宇宙ステーション(ISS)を利用っていいアイディアだね。独立した衛星を打ち上げるより安い&早い&故障時のメンテナンスもできるってことで。ISS の軌道傾斜角は51.6°だから、地球全部じゃないけどけっこうな範囲をカバーできそうだし(ひのとり の軌道傾斜角は31°だったから、それより広い)。ISS は少なくともあと5年は運用されることになってるし。

ふむふむ磁気嵐が発生すると地震のデータかどうか区別できないのか。けど磁気嵐が起きてるかどうかはほかのデータで分かるだろうから、その期間の地震予知はできないってことで割り切れば OK かと。日本の緊急地震警報も、ないよりマシなベストエフォート型ってことを分かってもらった上で運用してることだし。まぁそれでも分かってないマスコミが毎回噛み付くわけだけどさw

ハイチ地震、数日前に分かってればここまで被害が大きくはならなかったろうなぁ。

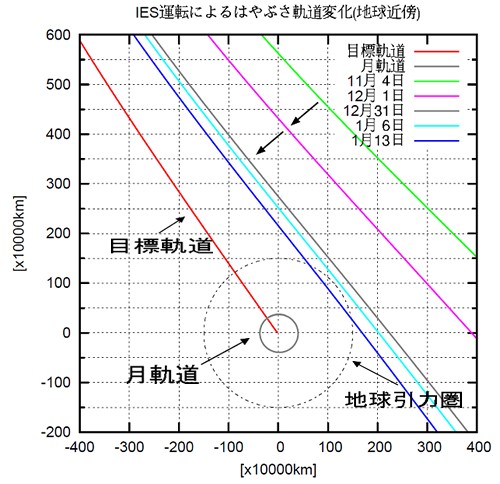

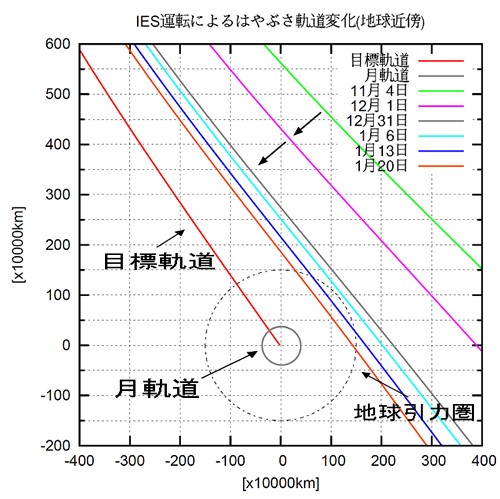

小惑星探査機 はやぶさ、ついに地球の引力圏を捉えたあるよ。

だからって物理的にどうだってわけでもないんだけどさ。もし今エンジンが止まってしまったら、この軌道を通って地球を内側から追い越すってだけなんだけどさ。減速スイングバイのルートなんで、遠日点が少しだけ低くなるってだけなんだけどさ。とりあえずマイルストーンとして、よくここまで来たなぁって感じ。

次のマイルストーンは月軌道ですな。そのあたりまで来たら、このグラフももっと拡大されるんじゃないかと。そしたらやっと、地球の表示がサイズのない点じゃなく、ちゃんと円で描かれるかも。

しかし、紫の線は12月1日。灰色は12月31日。その1カ月の動き幅に比べると、12月1日から1月13日(青い線)までの2週間の動き幅は、見た感じ半分どころか3分の1くらいしかないですな。遠地点から遠くなってきたんで、加速による近日点移動の効果が落ちてきてるんじゃないかと。

あと2カ月の運転で間に合うってことらしいけど、最後の2カ月(4月と5月)は精密誘導に使うらしい。てことはギリギリじゃん。もう新たなトラブルは許されんって状況。また何かあれば帰還は3年後に延期。既にボロボロの体でさらに3年も持たせるのはキツそう。だから今回の一発勝負に賭けたいところ。

あぁぁやきもきさせるぜまったく。

はやぶさ が地球に帰るためにイオンエンジンを本格的に運転しだしたのが2007年4月。それから3年かかって、はやぶさの軌道で言えば2周かかって、ようやく地球に届くんだな。

当初計画だと、2005年12月に帰還マヌーバ開始で、2007年6月に地球に到着のはずだった。1年半。てことは軌道1周のうちに軌道変換を間に合わせるつもりだったんだな。実際は倍の時間かけてギリギリ間に合うってとこなんだな。4基あるイオンエンジンはどれも、単体じゃ使用不能か、そうでなきゃ劣化で出力が上がらない。今は使えるパーツを2古イチにして運転。よくここまで引っ張ってきてるよ(涙)。

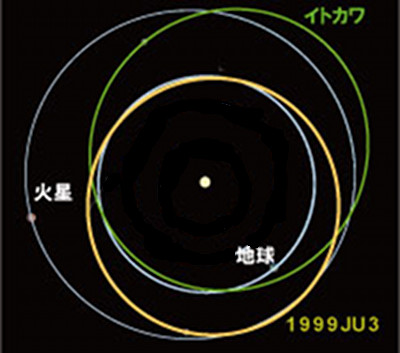

次期小惑星探査機 はやぶさ2 計画がようやく動き出すっぽい。本気度はまだよく分からんけど。1月7日付で時事ドットコムに記事が出てたよ。以下転写。

小惑星に衝突体、クレーター=はやぶさ2、14年にも−計画案概要固まる・宇宙機構

小惑星探査機「はやぶさ」の後継機は、爆薬を詰めた衝突体を小惑星に突入させ、小さなクレーターを作って内部試料を採取する見通しとなった。衝突体の突入は、米国が彗星(すいせい)や月で行った例があるが、小惑星では世界初となる。計画案の概要が固まり、宇宙航空研究開発機構の準備チーム長、吉川真准教授が7日、同機構相模原キャンパスで開かれたシンポジウムで発表した。

この「はやぶさ2」は、早ければ2014年に種子島からH2Aロケットで打ち上げられる。目標は、はやぶさが探査した「イトカワ」と同様に軌道が地球と火星の間にあるが、有機物が多い別タイプの小惑星「1999JU3」(直径約1キロ)。18年6月に到着して1年半、観測と試料採取を行った後、20年12月に地球に帰還、試料入りカプセルをオーストラリアの砂漠に落下させる。

2号機の本体は、1号機で故障した姿勢制御装置などを改良するが、ほぼ同じ設計。衝突体は直径約20センチ、重さ10キロ程度の円筒形で、小惑星の上空数百メートルからゆっくり投下。本体回避後に爆発させ、ふたが変形した金属塊を秒速2〜3キロの超高速で地表にぶつけて、直径2〜7メートルのクレーターを作る。

1号機は世界で初めて小惑星への離着陸に成功し、岩石の集合体であることを解明したが、計画通りの試料採取ができなかった。2号機は確実に試料を採取し、地球の海や生命のもととなった物質を探る。製造費は1号機(127億円)を小幅に上回る程度を見込み、予算確保を目指す。吉川准教授は「『JU3』は欧米も探査を検討しているが、はやぶさ2はその予算の3分の1で実現できる。最初の打ち上げ機会を逃すと、次は24年ごろになり、技術が蓄積されたチームがばらばらになってしまう。すぐにでも着手したい」と話している。(2010/01/07-22:46)

ただ、吉川真 准教授って宇宙科学研究本部(ISAS)の人なんだよね。ISAS って今は宇宙航空研究開発機構(JAXA)内部の機関だけど、2003年の省庁再編前は文部省の下の独立した組織だったのよ。で、当時の宇宙開発事業団(NASDA。科学技術庁)と併合させられて今に至る。省庁の方で文部省と科技庁が合体して文部科学省になったからねぇ、下の組織も合体しなきゃおかしかったんだろうけど。で、合体後の JAXA だと、もともと組織が大きかった旧 NASDA 勢力が支配力をふるってるみたい。ISAS はまぁその下で若干冷や飯を食わされ気味というか(旧 航空宇宙技術研究所 [NAL] も一緒に合併したんだけど、今回の話題じゃ特に関係なし)。

てこともあってか、今飛んでる初代 はやぶさ が小惑星イトカワの探査で大成果を挙げた(2005年末)直後の、はやぶさ2 にとって初めての政府への予算要求の折(2006年)、わけの分かんないことが起きた。JAXA 内部の ISAS は JAXA 上部に初年度予算5億円を要求。一般の はやぶさ ファンたちも財務省に嘆願(おいらもメールで参加した)。それを受けて財務省は JAXA との折衝で「はやぶさ2 に予算を付けましょうか」と提案したところ、JAXA 側は「要りません」と返答した、らしい。お金を出す側の提案を断るっての、どんなもんかと。要は、JAXA のほかのプロジェクトを優先したいってことだったかと思うんだけど、こういうのって予算獲得の名目が立ってるうちに、取れるときに取っておくもんじゃないの?

で、どうも「出します」「要りません」の、引っ張り合いじゃなく押し付け合いのヘンテコな押し問答があったらしい。結局 はやぶさ2 の予算として5000万円が認められた。

5000万円って個人感覚だと巨額だけど、国の最先端科学技術プロジェクトとしては雀の涙ですな。それでも予算がいったん下りたってことで、曲がりなりにも はやぶさ2 プロジェクトは動き出した、かに思えた。けど JAXA 内部の逆風が強かったのか、それ以降の年度で予算を獲得できてないらしい。はやぶさ、今までの日本の宇宙開発で一番人気があるのになぁ。はやぶさ の次のプロジェクト、ハイビジョンカメラを積んだ月探査機 かぐや も負けず劣らずの人気と知名度だったね。

ほかのプロジェクトの人がやきもち焼いたんだろうか。まぁ公的機関の研究ともなれば、人気で優先度を決めるのはおかしい、ともなるけどさ。けど納税者と時の政権の論理で言えば、人気は一番大事だったり。けどやっぱそれは営利企業のやり方でもあるわけで。営利ならそれが正道だけど、公的機関の研究としては人気よりも本質的な重要度の方を敢えて重視すべき……ああもうどっちが正しいのやら。

旧 NASDA(宇宙の実利用が目的)と ISAS(宇宙科学の探求が目的)の合併って、お互いにとって予算獲得のライバルが増えた状態になってしまったんじゃないかと。しかも成果の比較の物差しが違うから、企画の優劣の競争もなんだかよく分からないことになりそうな。

って妄想膨らましちゃったけど、こんなごたごたで、はやぶさ2 は一番初めに見込んでた打ち上げ時期の2010年(地球と目標天体との位置関係、それと探査機の能力でスケジュールが決まる。はやぶさシリーズは往復旅行なんで、それだけ複雑になる)を逃してしまった。探査機の製作って普通は5年くらいかかるんだけど、はやぶさ2 は初代 はやぶさ から設計を流用するんでちょっとだけ縮まる。で、4年くらいらしい。次回の打ち上げのチャンスは2014年。もう今年から作り始めないとヤバいような希ガス。

打ち上げるロケットもどうなるのかはっきりしてないし。ISAS が持ってた自前の M-V ロケットは、なんだかよく分からない圧力で無理矢理引退させられてしまった。ISAS が今開発中の新型ロケットは2014年に間に合うかどうか微妙という以前に、M-V より小型で能力が足りないから無理(M-V でも足りなかったけど、打ち上げ後に軌道力学でフォローした)。

今のところ、国産の大型ロケット H-IIA が候補らしい。けど2007年あたりの JAXA の姿勢としては、「はやぶさ2 用のロケットには予算を出さない。タダで打ち上げる手段を自力で探しなさい」だった。これをひっくり返せたのかなぁ。この無茶な要求に対して ISAS は一応の答えを出した。それは、イタリアが中心になって開発中の ヴェガ ロケットの試験機の積み荷として打ち上げる、というもの。

試験機だから失敗のリスクが高くて、ロケットの提供側は正規の料金を取るわけにはいかない。これでまず破格値になるわけで、さらに はやぶさ2 に載せる観測機器をイタリアから募ったり、あるいは観測データや取ってきたサンプルをイタリアに優先的に提供したり、という見返りを付ければ、という感じだったらしい。けどこのロケットは開発が遅れてて、これも2014年には間に合うかどうか微妙なことが判明。

で、今は国産大型ロケット H-IIA を想定。打ち上げ能力に余裕があるんで、はやぶさ2 本体のほかに、衝突機という宇宙機を同時打ち上げする計画。衝突機はその名の通り、小惑星にぶつけるのが目的。それで小惑星の中から出てきた物質を はやぶさ2で観測する、という段取りらしい。衝突機本体が丸ごと衝突するんじゃなく、大砲の砲弾みたいなのを打ち出すらしい。

それとは別に、地球に持って帰るための試料を、初代 はやぶさ と同じ手法(小惑星表面に着陸して、鉄砲の弾丸みたいなのを表面に撃ち込む。跳ね返ってきた表土の破片を回収する)で得る。はやぶさ2 単体でも初代と同じ仕事ができるから、衝突機はロケットがでっかくなったおまけみたいなものなんじゃないかと。

人工物をぶつけてその様子を観察するというのは、アメリカが既に ディープ・インパクト という探査機でやってる。向こうは彗星でやった。はやぶさ2 は小惑星でやる予定。おおお、Wikipedia のディープ・インパクトの記事、「関連した話題」としてすごいこと書いてるぞ。

ロシアの占星術師マリーナ・バイは、ディープ・インパクトによる彗星の破壊で、宇宙の自然のバランスが破壊されたとして、2005年7月にNASAに対して精神的損害への賠償として約90億ルーブル(約350億円)を求める訴訟をモスクワで起こしている。

この人、はやぶさ2 の衝突作戦が成功したら間違いなく JAXA を訴えるな。しかし350億円ってさ、初代 はやぶさ の製作と打ち上げ費用の合計200億円の1.5倍ですよ。JAXA/ISAS にそんなカネないってw NASA にもそんな無駄金ないだろうけど。

カネの話に戻るけど、打ち上げ費用、初代 はやぶさ を打ち上げた M-V は70億円くらいだった。対して H-IIA は一番安いコースで85億円。打ち上げ能力が M-V の4〜5倍だから能力あたりの単価はお安いんだけど、それで衝突機も打ち上げられるんだけど、絶対額が高いのよね。

んー、ほかの宇宙機を相乗りさせるにしても、とりあえずそれで衝突機の話が出てるんだろうけどさ、でも小惑星に向かうコースで相乗りしてくれる衛星なんてあるのかと。そういえば、今年 H-IIA で打ち上げ予定の金星探査機 あかつき はどうもいったん地球の衛星軌道に入ってから金星に飛ぶらしくて(H-IIA の2段目エンジンはそういう芸当ができる)、その衛星軌道上で、国内のいろんな大学の研究室で作られた超小型衛星を何機か放出するらしい。あかつき でできるんなら はやぶさ2 でもできそうな気がしないでもない。

ああでも H-IIA は大学の超小型衛星の便乗打ち上げは基本的にタダらしいから、それで はやぶさ2 の打ち上げ費用を薄めるってわけにはいかないだろうなぁ。せめて数百kgサイズの相乗りじゃないと運賃は取れないか。

あと打ち上げで気になるのは、今回も EDVEGA 航法を使うのか、というあたり。あれって能力の足りないロケットで打ち上げるときのフォローのひとつで、航行時間が丸1年増えるんだわ。初代 はやぶさ の計画はこれがあったからどうにか実行できたわけだけど、もし小惑星イトカワの軌道に直接投入できて、この1年間のロスがなけりゃ、と考えてみる。

するってぇとイトカワに到着してから観測と試料採取が完了するまで、姿勢制御装置(リアクションホイール)は3個とも健全な状態のはずだった。そしたら試料採取の着陸ミッションはもっとスムーズにできたはず。そしたら離陸直後に はやぶさ を襲った致命的トラブルもなかったかもしんない。結果論だけどさ。

てことで、EDVEGA は当時の ISAS が持ってた手段で小惑星探査を実現する手段だったと同時に、力足らずなロケットに下駄を履かせるために探査機の命を削る行為、ともなってたわけで。で、はやぶさ2 を打ち上げる(と目される)H-IIA は能力が有り余ってる。でもそれは地球を回る衛星の打ち上げに関する話。惑星空間への打ち上げに使う場合、2段ロケットの2段目ってのは無駄に大きくて重い。これが足枷になって、そんな大した速度を稼げないんじゃないかとか思ったり。H-IIA は一応、第2宇宙速度(秒速11.2km)なら2.5トンの打ち上げ能力があることになってる。で、初代 はやぶさ を打ち上げた M-V 5号機は4段で秒速11.5kmを出したけど、EDVEGA が必要だった。

はやぶさ2 の質量は衝突機と合わせても1トンもないらしい(本体が 500kg、衝突機が 300kg くらい)。それで H-IIA はどのくらいの最終速度を稼げるんだろ。目標の小惑星の軌道に直接投入できる程度まで行ければいいんだけど。

H-IIA には第3段ってないんだよね。月まで行った かぐや の打ち上げのときは、2段でいっぱいいっぱいのところまで上げて、足りないぶんは かぐや 自身のメインエンジンで稼いで間に合わせた。あのときは SSB(小型の固体燃料ブースター)2本を増設した H-IIA 2022型だったから、実は SSB をあと2本増設できた(2024型)。てことは、はじめからその計画がベストだったんだと思うけどさ。

で、今の H-IIA は SSB を廃止して、リーズナブルコース(普通型というか、ブースターは SRB-A が2本の202型)か特盛りコース(SRB-A が4本)かの2種類。うむぅ、ここは直接投入には204型なのか? 第2宇宙速度には4.4トン行けそうな雰囲気だけど。

っつうかそんな重装備をしなくても、ISAS が開発済みの上段キックモーターを使えばいいような気もする。火星探査機 のぞみ の打ち上げに使った KM-V1 か、その2倍の容量で初代 はやぶさ の打ち上げに使った KM-V2 か。

まぁ最上段モーターって極限まで軽量化/効率化されてるから、なりは小さくとも素材や推進剤は最高級品ってことでコストがかかりそう。実はそれより SRB-A を2本追加した方(H-IIA 204型)が安いのかも。下段に行くほどサイズあたりのコストが低くなるからね。KM-V シリーズは1品ものだけど SRB-A は毎年コンスタントに4本は作られてるから、これまたコストの差が出そうだし。ていうか EDVEGA が一番安いんだろうけど。

そういや ISAS のキックモーターには固有の問題があったわ。それは固体燃料ロケット共通の、強烈な振動と加速度。それに軽量化とコスト削減と高信頼性のために誘導機能がないから、スピン安定方式を採ってる。てことでこのキックモーターで打ち上げられる探査機は、打ち上げ時のためだけにその振動と加速度に耐えうる設計をされてなきゃならん。で、探査機はスピン状態のまんま放出されるから、それを収めるために姿勢制御を早速かけなきゃならん。いろいろ面倒なんですな。

やっぱ H-IIA 204型ってことになるかなぁ。204型の打ち上げ前例は2006年の1回のみ。このときのロケットのお値段は119億円。202型(85億円)の34億円増しか。いやいやいや KM-V2 を使った M-V ロケットの値段が70〜75億円だったから、いくらなんでもキックモーターの値段が34億円以上ってことはないよね。そうなると、打ち上げ条件が厳しいのを我慢して KM-Vx になるかな。はやぶさ2 本体は初代の設計を流用するから耐えられるだろうけど、新規設計の衝突機はキツい試験をクリアしないといかんですなぁ。

なんかいろいろ選択肢を羅列したけど、結局は H-IIA 202型のキックモーターなしのような気がしてきた。もしこれで直接投入できるんなら御の字。できなければ EDVEGA になるんじゃないかと。

と自力でウンウン唸ってここまで書いてしまってから、松浦晋也氏のブログに昨年7月25日に出てた情報を見て確かめてみたり。

質量は本体と衝突機を合わせて800kgくらいか。意外と軽いですな。ていうかこの質量、あかつき と IKAROS のセットとほぼ同じだわ。あかつき + IKAROS は金星への遷移軌道に H-IIA 202型でキックモーターなしで直接投入。脱出速度はどのくらいなんだろ。

本体は EDVEGA ですな。衝突機にイオンエンジンが付いてないってことは EDVEGA ができないってことか。けど地球スイングバイはする。でも同時打ち上げのはずなのに衝突機は1年遅れで到着。てことは、衝突機は EDVEGA はしないけど地球スイングバイを2回するってことなのかな。

EDVEGA が嫌いなわけじゃないけど、火星に行くまで月と地球で計3回スイングバイした のぞみ の例も含めて、どうもこの複雑なやり方はあまりいい方に転がらない印象があってさ。

深宇宙とは言っても、今の日本の探査機が行けるのは地球の公転軌道を中心に、金星から小惑星帯の内側まで。外国の探査計画ならどこでも、このあたりなら直接投入が普通。打ち上げ後に探査機自身が1年かけて加速して地球に戻ってスイングバイなんて面倒で時間のかかることはトラブルの元になりうるんで、できることなら避けた方がいいわけで。

探査機の運用経費は1年間で約1億円だそうで(初代 はやぶさ の場合)。キックモーターにしても1億円ぽっちでは作れなさそうなんで、結局は打ち上げてから時間をかけてスイングバイして速度を稼ぐ方法が一番安く上がるのかなぁ。

今日は はぶさ2 が狙ってる小惑星 "1999JU3"(まだ名前がついてない)の軌道について。JAXA 太陽系小天体探査プロジェクト 公式サイトからがめてきた画像はコチラ↓

とりあえず画像を拡大して、水星と金星の軌道は関係ないんで消しましたです。1999JU3 は初代 はやぶさ が訪れたイトカワに比べると、近日点も遠日点も地球の軌道に近いですな。これ、イトカワのケースより少ない推進剤消費で往復できるってこと。ぶっちゃけ「イトカワより近い」と。数字(Wikipedia から)で見ても、

| 近日点距離 | 遠日点距離 | 軌道平均半径 | 公転周期 | |

| イトカワ | 0.953 AU | 1.695 AU | 1.324 AU | 1.52 年 |

| 1999JU3 | 0.963 AU | 1.415 AU | 1.189 AU | 1.30 年 |

| 地球 | 約 1 AU | 約 1 AU | 1 AU | 1 年 |

| 火星 | 1.381 AU | 1.666 AU | 1.524 AU | 1.88 年 |

てなわけ。近日点と遠日点の "AU" は「天文単位」というやつ。太陽から地球までの平均距離(地球の公転平均半径)のことで、メートル法だと 1AU は大体1億5000万km。イトカワも 1999JU3 も近日点は地球の公転軌道より若干内側。イトカワの遠日点は火星の遠日点より遠い。1999JU3 の遠日点は火星の公転平均半径(1.524AU)よりちょっと内側。

地球の近日点距離と遠日点距離も Wikipedia に詳細に載ってたけど、対象の小惑星の近日点と遠日点との位置関係が今ひとつよく分からんし離心率もそんなじゃないんで、ここじゃ説明しやすさ優先で「約1AU」としましたです。

てことで 1999JU3 は一見行きやすいんだけど、はやぶさ2 のミッション期間はデフォで6年。これけっこう長い。初代 はやぶさ だと今は7年がかりの計画になってるけど、トラブルがなかった場合の当初計画だと往復で4年で済むはずだったよ。たぶん会合周期の関係じゃないかと。

イトカワの公転周期は約1.5年。地球が3周すればイトカワと はやぶさ は2周。2005年の11〜12月の着陸ミッションをしてた頃、イトカワと はやぶさ は近日点あたりにあった。そのとき地球は太陽を挟んだ反対側。で、そこから1.5年経った2007年6月頃、地球とイトカワはともにイトカワの近日点近くにあって、だから はやぶさ は比較的少ない軌道変換量で地球に帰れる、という段取りが組まれてた。トラブル発生でその軌道変換のタイミングが間に合わなかったんで、はやぶさ の地球帰還は次に両者が会合する3年後、2010年6月に再設定された、と。

1999JU3 の公転周期は1.30年。地球が4周すると 1999JU3 は3周弱。会合周期は4年ですな。イトカワに比べてより地球に近い軌道だから、公転周期も近い。それで会合周期が延びてしまうわけで。計画だと4年かけて到着、1年かけて観測、さらに1年かけて帰還らしい。初代みたいに計画通りの帰還ができなかった場合、今度は4年待ちってことかと。

近いなら近いでなかなか難しいもんですなぁ。ていうか往復旅行だからますます面倒になるわけで。これも先駆者のサガってことで。

ただ、はやぶさ2 は初代に比べてけっこう有利な点がある。昨日も書いた「地球に近い」の繰り返しもしあるけど、

1. については、イトカワも 1999JU3 も近日点が地球の公転軌道のすぐ近くなんで帰還しやすい。それで探査対象に選ばれた。けどドンピシャでもないんで、小惑星とほぼ並走してる状態の探査機の帰還軌道を変えて、地球にキッチリぶつかる形に持ち込む必要がある。

近日点をいじるには、遠日点で加速・減速をしなきゃなんない。けど遠日点はその名の通り太陽から遠いんで、太陽電池の発電量が落ちる。電力で駆動するイオンエンジンは、ここぞというときに全開にできないってこと。

イオンエンジンは全開でも出力が弱いんで、計画ではもともと遠日点付近だけじゃなく、その前後の長い期間も利用して近日点を上げることになってる。そのあたりは遠日点より太陽光が強いけど、遠日点から離れれば離れるほど軌道変換の効果が薄まるんで、痛し痒しというところ。

それでも初代より遠日点が低いんで、太陽エネルギー的には有利。軌道変換の効率が高い遠日点近くで、イオンエンジンのパワーをそのぶん稼げる。

2. の再突入速度は、軌道の最高点の位置エネルギーが小さいんで、近日点での地球大気への再突入速度がそれだけ小さくなる。初代より低い坂から滑り降りてくるイメージで。たぶん再突入カプセルの仕様は初代と同じだろうから、初代より熱防御能力にいくぶん余裕ができるんじゃないかな。相対速度が小さいと、再突入前の精密誘導の時間も稼げるはずだし。

てことで はやぶさ2 は 初代に比べて、遠日点が低いってのは力学的にはラッキーなわけ。

さらに 3. のエンジンのパワーアップ。それを果たしても出力は1基あたり1g(グラム。キログラムの間違いではない)程度。絶対量は相変わらず極小だけど、それでも17%のパワーアップ。これって駆動時間を改良前のエンジンを積んだ場合の85%に落とせるってこと。それだけ計画の自由度が増す。トラブルが出た時の運用に少しでも余裕ができる。

そして、近日点移動マヌーバはより遠日点により近いところだけでできそう→効率が上がりそう、てことで燃料の無駄が減るわけで。

このパワーアップがどういう仕組みの改良でなされたのかで条件が変わって来るだろうけど(噴射質量が同じで噴射速度を上げたか、噴射速度が同じで噴射量を上げたかのどっちかじゃないかな。口径が同じなんで、速度上げ説においらは1票)、同じ作動原理を効率化しただけでここまで大胆な向上はなさそうな気がする。てことは作動原理はそのままで、電力消費も出力も17%ほど増えることになるんじゃないかと。それだけ太陽電池も17%くらい大ぶりになるんかな。

そうだ、エンジンのパワーアップで機敏になれるかどうかは、パワーよりもパワーウエイトレシオの方が大事だったわ。機体の質量が同じ場合、パワーアップに見合った機敏さが得られるんだけど、同じだけ質量が増えると運動性能は変わらない。微小出力エンジンでの運用の難しさも変わらないってことになる。そこは避けてほしいかな。

発表では質量は初代と大体同じ 500kg くらいってことらしい。けど質量増の要素はあるんだよね。初代では1機だった探査ローバーを今度は2機搭載。故障で大変な目にあったリアクションホイールも予備を1機増設。これまた故障で大変な目にあった姿勢制御スラスタの配管やバルブを強化。エンジンの出力増に合わせて太陽電池の大型化と回路の強化(未確認)。高利得アンテナがパラボラからフェイズドアレイに替わる → 通信速度が上がる → 発信出力もそれだけ大きくなる → 通信回路が大型化(これも未確認)。

んー、どうなんだろ。太陽電池がエンジンに合わせて17%くらい大型化しても、それだけじゃトータルの質量増は17%には及ばないんだけど、いろいろな質量増の要素を積み上げるとどうなるのか。その帳尻合わせのほかの部分の軽量化が変な結果を出さなきゃいいけど。探査機の無理なダイエットは悲劇を呼び込むからな。

結局、質量増の穴埋めとしてのエンジンパワーアップのような気がしてきた。なんかそれでもいいような気もしてきた。

2013.8.7 追記: はやぶさ2 はいろいろ重装備になって、質量が 17% ほど増えてしまった。パワーウエイトレシオが初代と同じになったんで、同じ軌道変換量で同じ駆動時間ですな。んで重装備のぶん「計画の自由度が増す」は実現と。

6月にですね、オーストラリア旅行をしようと思ってたんですよ。ボツになりましたわ。

いや、小惑星探査機 はやぶさ がついに地球に帰ってくるわけで。予定じゃオーストラリアのウメーラ砂漠にカプセルが投下されるわけで。今まですごく楽しませてもらったから、出迎えに行こうかと。

10年以上ぶりの海外旅行ってこともあってワクワクしながら資金を貯めてたんだけど、まあ思ったように貯まらなくて焦ってはいたんだけどさ、結局行かないことになり申した。

どうも関係者の方々の迷惑になりそうってことで、ファンの間でそういう合意がなされつつあるってことで。川口プロジェクトマネージャーからも遠回しにそういうお願いが出たってことで。

そんなわけでこれを理由に節制することもなくなってさ。そしてそんな金が貯まったってわけでもないんで、別な用途に回すほどでもなくてさ。まぁ今年の予定がひとつ、キャンセルの方向で決まったってことで。

アオシマから出る はやぶさ プラモでも作りながら、無事の帰還を日本で待つとしますか。それまで帰還の進行ぶりを見守るのだ。

地球の引力圏深くに食い込んできましたですよ。現時点での最接近距離は115万 km。そろそろグラフを拡大してくれー。

FTP ソフトの RBrowser を更新したら、契約鯖につながんなくなっちまった。コマンドラインだとちゃんとつながるのに。プロバのサイト領域にも問題なくつながるのに。設定いじってないのに。どうしたんだろ。この日記を上げるのに支障が出てるんですが。

てことで超久々のコマンドラインからの FTP 操作。段取り意外と覚えてるもんだ。

コマンドラインで FTP って基本だから何も問題ないとして、とにかく使いにくい。一番キツいのは、何もしないと300秒で接続が切れるってこと。たった5分かよ。相手サーバの仕様によると思うけど。切れてるとコマンドラインでいったん FTP モードから抜けて、また FTP モードにして接続し直し。ドメイン打ってアカウント名を打ってパスワード打って。めんどい。RBrowser だとそこを気にしなくてよかった。きっと切れてたら自動でつなぎ直してくれてたんだと思う。

てことで、RBrowser に替わる別な FTP ソフト for Mac をさがしてみましたですよ。Windows なら有名な FFFTP ってあるけど、Mac だと「コレ」ってのがないような。10年前は Fetch を使ってたけど、あれシェアウェアになったからなぁ。OS 9 → OS X の移行と同時におさらばしましたわ。つうか相変わらずマスコットキャラのデザインがなんだかなぁ。

そんで見つけたフリーウェアが『やりとり』。フリーなんで文句を言っちゃいけないけど、細々したところがまだ作り込まれてない感じ。けどちゃんと動作してる。シンプルなインターフェイスと使い方もイイね。うちの契約鯖にも問題なくつながるし。ちょっとこれで慣れていこうかと。もしダメならコマンドラインがあるしさ。

んー、5分で接続が切れちゃうのか。まぁ復旧はコマンドラインよりラクだけど。

Mac 標準装備の機能で FTP ねーのかよ。と思ったら、iWeb とかいう機能盛りだくさんの Apple 純正有料ソフトでできるからそれを使えってことらしい。コマンドラインでもできるのに(不便だけど)、それのためにわざわざソフト買うのもなぁ……。

っつうか多機能ってほんとアヤシイ。ほとんどの機能使わねーもん。Apple もそこらへん薄々勘づいてるらしい。Mac OS X が 10.4 → 10.5 でまたなんだかよく分からない新機能やら CPU リソース食いまくりの充実のグラフィクスやらテンコ盛りでスピードが遅くなってさ、おいらのパワー足りないマシンのパワーを無駄食いされて「ふ・ざ・け・ん・な」と怒りを沸々と煮えたぎらせてたら、どうもほかの人たちもそんな感じだったらしい。

で、去年発売の 10.6 は役立たずの追加機能あんましナシで、とにかく容量の小ささと動作速度の向上に焦点を当てた。しかも世界的な不況を反映してか、やたら安かった(今まで ¥14,800 だったのが ¥3,300)。Mac OS X は初代の 10.0 があまりにも動作がトロかったもんで、10.4 までは機能の洗練とともにスピードアップも主眼だった。Apple もそこを重要な商品価値と認識したもんだと思ってた。

けど 10.5 で軸がブレちゃった。ソフト屋の悪い癖が出て、それまで稼いだスピードを全部台無しにして多機能とリッチな見栄えを採ってしまって。同時期発売だった Windows Vista の見栄えやアクションがかっこよかったのが軸ブレの元だったのかもしんない。で、10.6 じゃ本道に戻ってスピード最重要路線、そして役に立たない自己満足機能は載せない、既存の機能はもっと使いやすく、と。確かに破格値も嬉しいけど、やっと目が覚めてくれましたか、と。っつうかこの路線でこのあからさまな低価格ってことは、いまだにソフト屋の感覚は、スピードなんかより巨大で重いプログラムとマニアックな新機能が付加価値ってことなのかねぇ。

代わりにとうとう PowerPC が切られちまったけどさ。んー、スピードアップを最も必要としてたのが、今となっては非力な PowePC モデルだったのに。というよりも、いつまでも古いのを使ってないで新しい Intel Mac を買ってくれってことなんだろ。

おいら去年の6月に Intel 搭載の iMac 買ったけどね。けど中古 (^_^;) おいら Mac ユーザとして OS はたまに買い替えてるけど、Apple の利益エンジンとされるハードウェア売り上げには貢献したことないなー。

そそ、もう済んだかな。自分じゃ確かめようがないんだけどさ。

土星の衛星で ヤヌス と エピメテウス てのがあるそうで。この2つの星、なんだかおもしろいことしてるんだそうで。

「軌道の共有」なんだってさ。これって同じ軌道を反対側に位置しながらでも回ってるのかなーと思いきや、そうじゃなかった。

それぞれが異なる軌道を持ってるんだけど、ときどき軌道同士が入れ替わるんだそうで。なんじゃそりゃ。

エピメテウスの方の Wikipedia 記事にその仕組みが書いてある。おお、内側が外側に追いつきそうになるとお互いの引力でスイングバイするんか。で、内側にあったのは外側に、外側にあったのは内側に来る、と。先行してた元・外側は先行したまま内側に沈んでスピードアップ。追いかけてた元・内側は外側に浮き上がってスピードダウン。てことで両者はぶつかることなくまた差が広がっていく、と。

この会合周期は約4年。公転周期はどっちもたったの16時間と40分程度。ふたつの軌道が近いから公転周期も近くて、再会するまで4年もかかるんだね。そこらは4日前のログでの、小惑星イトカワと地球が出会うのが3年に1度だけど、地球により近い小惑星 1999JU3 と地球だと4年に1度、というのと同じ理屈。ヤヌスとエピメテウスの会合周期をぴったり4年として計算したら、軌道の交換が起きるのは約2,103周ごとなんですと。で、今年今月がそのタイミングだそうで。近くて遠い仲のお二人さんの逢瀬、今回も無事に終えたかな?

上の画像はその片割れのエピメテウス。木星の衛星 カリスト もそうだったけど、これまた松本零士なデザインですなぁ。

コマンドラインで FTP やってたら、なんだか楽しくなってきた。しばらくこのまま行こっかな。今さらながらワイルドカードの使い方も分かってきたし。面倒ではあるけど、遠隔サーバと直接対話してる感じが良くて。ブローカー的存在がひとつ減るってのはシンプルでいいのです。一応、手に負えてる範囲だしさ。

これでタイムアウトが5分ぽっちじゃなきゃもっといいんだけどな。

シェルスクリプトで簡単に自動接続する方法もあるらしいんだけど、シェルスクリプト分からんので敬遠、と。

ホラー映画でちと考えることがあって。

最近、ホラー映画が面白く思えるようになってきてさ。最近というか、『リング』(1998) のあたりからそうなのかも。けど『リング』は当時封切を見逃してさ。話題になってたのは知ってたけど、あの頃はまだ日本映画の信用があんまし回復してなくて。そういや先立つ『Shall We ダンス?』(1996) で、「久しぶりに映画から流行が発信された」なんて論評が出てた状況だったな。けど監督以外同じスタッフで作ったのが触れ込みだった『卓球温泉』(1998) はまったく何の話題にもならなかったぐらいにしてw

そんな時代だったもんで『リング』も「日本映画じゃなぁ」みたいなノリでフツーにスルーしてさ。けど二番館上映をやってるあたりに平日休みが取れて。することないもんだから行ってみましたわな。この映画館、今は亡き湊東映っつうところ。東宝作品を東映で上映って、末端はまぁこんなもんですw どうも上部からはほとんど切られてたみたいで、「もうこっちからは何もしないから自分で生き抜け」なんて、かの北の王国の在外大使館みたいな状況だったんじゃないかと。

んでなんかもういろいろものすごいところで。映画黄金期の昭和サーティーズをそのまま現代に持ち越しました的な。あくまでそのままだから、古び方が半端じゃなくて。暖房もダルマストーブだったし。ロビーには往年の東映専属スターの額縁肖像画が並んで客を出迎えてくれるんだよ。高倉健とか赤木ナントカとか(よく知らない)。写真だか絵だかよく分からないタッチのそういうアレで。あれ絶対、夜、目からビーム出てるよ。ついでに天井からオペラ座の怪人まで出てきそう。そんなロケーションで最恐の誉れ高い『リング』初観賞ですよ。ちびるかと思ったよ。

そんで最近の話に戻ると、『13日の金曜日』(2009) みたいな笑えるやつもいいけど、マジでビビるやつってイイなぁと。超常現象的なやつね。霊的なのじゃなくても、『フォース・カインド』は素晴らしかった。

ドキュメンタリー風だと『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999) と『ノロイ』(2005) が良かったよ。『リング』後のメジャー系だと、『死国』(1999) ですな。そんなに評判よろしくなかったけど(『リング2』の同時上映っつう立ち位置だったし)。確かに後半は軸がブレ気味だし、クライマックスの沼地はセットなのが照明でバレバレで、いかにもバタバタ作った日本映画なテイストだったわ。けど前半の演出がナイスで。無人の廃屋の窓のスリガラス越しに人みたいな白いものが動いてるとか、その家の中で主人公とヒロインがイイ感じになったところで気配を感じてハッと振り返ると、障子が少しだけ開いてたとか。ゆらゆら揺れるカメラワークも絶妙。

あとホラーっつうよりコメディだけど、てか明らかにコメディだけど、『ビートルジュース』(1988) 超イイわー。劇場で観とけばよかった。まぁビデオで日本語吹き替え版を観たんだけど、これはこれでハマり過ぎの西川のりお(声の出演)が素晴らしかったよ。作品内じゃ何が良かったって、演出のノリもステキだったけど、何と言ってもかわいすぎるウィノナ・ライダーですがな。あの頃はこれから訪れる転落人生のシナリオをまだ知らず、確かな演技力に裏打ちされたキュートな魅力を炸裂させまくってましたなー。

で、べろべろ長い前振りからじっとりと本題に入ろうかと。

あのさ、映画の降霊術を見てるとさ、なんかこう、見事な演出なのにウソっぽく見えたりするんだよね。特に洋画で。いや、リアルっぽくて確かに怖いんだけど、例えば日本映画だとよく土俗的な雰囲気を狙うじゃないですか。で、おいら日本人だからそれですごく怖いじゃないですか。けどそれ西洋人にしたら、同じように怖いもんなんだろうかと。

ハリウッド映画の降霊術場面を見ると、確かに怖いんだけど、なんか違和感を覚えるんだわ。てのも向こうはキリスト教に根ざしてるからさ、悪魔がどうのとかの解釈になってしまって、日本的感覚とはどうもちょっと違う感じがして。聖書を読み上げたりとか。あれって現地の人たちにはリアル感たっぷりなんだろうけど、非キリスト教徒のおいらにとってはピンと来なくて。

エクソシストものにどうもおいらは身が入らなくて、ということですな。これって映画の作り方にどこか問題があるんじゃないかと思ってたんだけど、どうも違うっぽい。こういう話を読んでも、やっぱし同じ違和感を覚えるんで。キリスト教に対するものなのかもしんない。異教徒ですからハイ。しかしまぁこの荒俣宏プレゼンツのアンネリーゼ・ミシェルの話も、悪魔が6体も憑いたってのはすごいんだけど、みんな聖書や歴史上の超有名な存在ってのがね。こんな自己主張が強そうなやつらが仲良く手を組むわけないだろと考えちゃって(去年観た『ナイトミュージアム2』の悪役軍団がまさにそんな状況だった)。

しかもそんな悪のビッグネーム軍団が寄ってたかって無力な少女1人に取り憑いたところで何ができるのかと。かえってその悪名がけちくさいものに感じられてしまって。そのうえ実在の人物は人選が西洋ローカル。歴史的な極悪人なんて世界中にいたはずだけど。ハリウッドマーケティング的な、対子供基準の分かりやすさを目指したのかな。こういうおつむの弱い設定にツッコミ入れるのって、水戸黄門に時代考証を求めるのと同じくらい野暮なことのような気がしてきた。てか弱い者いじめしてるみたいで自分が恥ずかしくなってきた。

おいら、けっこうな割合のキリスト教徒がマジで信じてるらしい「かつて天使と悪魔との戦いがあった」っつう光と闇のファンタジーが本当にあったとはどうしても思えない人だし。けどガチガチのキリスト教徒からするとシャーマニズムやアニミズムはそれ自体が否定されるべきものらしいんで、そこらに根ざした日本的土着ローカルな恐怖感はそのままじゃ受け入れてもらえなさそうだし。

結局、ホラー映画的な恐怖ってあんまし普遍的なものじゃないのかもしんない。その人が育った環境によって違った感性を持つようになるってことで。

と結論を急いだあたりで、もうちょっと根源的なことに気付いた。

幽霊って大体どこの文化でも定義・認知されてる気がして。死んだ人の意識や存在は霊魂とかになって、大抵はあの世や天国や地獄に行くんだけど、そうじゃなきゃこの世に幽霊としてとどまるっつう考え。幽霊が本当に実在するかどうかは別として、法律や技術の世界を除いて、どの文化でも全否定はしてないと思う。つまり「幽霊というものがあるような気がする」感覚は人類普遍なわけで。地域や文化を問わないんなら、先天的なものと考えてもいいんじゃないかと。幽霊を怖がる感覚も共通っぽいし。いないでしょ、幽霊のことを考えるとおかしくて笑いが止まらなくなる人なんて。

まとめてみる。

幽霊がこの世に存在する気がして、それを怖がるのは世界の人類で共通(個人個人で感性のばらつきはあるけど)。けど、どう解釈して怖がるかは文化による、と。だから世界でヒットするホラー映画を作るには、文化によらない根源的な感情に訴えたもの勝ち、となるか。

そうなると、幽霊に対する恐怖と同じ感情を客に引き起こしさえできれば、ネタは幽霊じゃなくてもいいわけだ。そうかそれで『フォース・カインド』は幽霊ものじゃないのに、SF ものでもサイコものでもモンスターものでもなく、ホラーのくくりで成り立つわけか(超常現象ものだけど)。だってあの怖さはホラーそのものだもんなぁ。

そういや昨日ちょっと話に出した『卓球温泉』にも思い出があるよ。

これ、なんか執念燃やして観に行きたくなってさ。なんでっておいら、周防正行作品の良さがよく分からん人なもんで。で、『卓球温泉』は周防作品じゃないけどそのテイストが再現されてるって話だったから、自分への敵討ち的なノリで。

んで『卓球温泉』、八戸東宝で上映してたんですよ。観ようと決心した週が最終週。映画って最終日が金曜日だから、そうなると平日の仕事の後に行くことになりますな。

仕事をちょっと早めに終えて、走って行きましたですよ八戸東宝まで。

八戸東宝。この劇場についてここで少し語らねばなるまい。

ここは昔ボウリング場だったらしい。「らしい」というか、確実にボウリング場だった。だって建物の屋根にいまだにでっかいボウリングのピンの立体看板が立ってるんだもん。時代の皮肉というか。

日本映画の黄金期を崩壊させたのはボウリングだった、という話がある。昭和時代ってのは今よりずっと画一的で、何かが流行ると老若男女一斉に飛びつく、そしてそれまでの流行はもうハナも引っ掛けてももらえない、というむしろデジタルな時代だった。おいらが物心つく前は、その傾向がもっと激しかったらしい。

で、明治大正の昔から「娯楽の王様」ともてはやされてすっかりあぐらをかいてた日本映画界、ライバルは同業他社だけだと思い込んでた。そして戦後昭和にボウリングが巻き起こしたもう一回り大きな娯楽業界のクーデターで、業界まるごとが玉座から引きずり下ろされたという苦い過去を持ってる。さらにそれまで映画業界が「電気紙芝居」とばかにしてたテレビにまで追い討ちをかけられた。「映画業界の地位はこのまま永劫に安泰」という根拠のない妄信がもたらした、あっけない勝負でございました。

してボウリングの天下は、明智光秀よりちょっとだけ長かったくらいで終わってしまった。八戸には、おいらが知ってるだけでボウリング場の廃墟が3軒できた。そのうちひとつが東宝に買われて、映画館として再スタートを切ったわけ。

けど映画界の殿様商売体質は大して変わってなかった。

八戸には東宝、松竹、東映の御三家の直営館が揃ってた(もっと昔は大映と日活もあったらしい)。直営館には上映作品を選ぶ権利があまりないらしかった。てことで親会社から来た自社のフィルムを、一緒に与えられたスケジュール通りにただ上映するだけだった。

映画が売れて売れて困っちゃうような状況ならこれでよかったろうけど、斜陽産業になって閑古鳥が鳴いてる状況でもこれじゃ上映現場のモチベーションは上がらない。劇場は暗くて臭くて汚い(映画館が暗いのは当たり前だけど、ロビーまで無意味に暗くていかがわしさに満ち満ちてた)という、後のバブル期に「3K」と呼ばれ明示的に忌み嫌われる状況をいち早く先取りしてた。

ていうかボウリングが衰退しても映画の人気がまったく戻らなかったってことは、「ボウリングにやられた」はただのきっかけか言い訳で、当時の映画産業はダメになるべくしてなったってことなんじゃないかと。

てことで八戸東宝のヤル気と観客動員は年ごとに衰退する一方。80年代半ばまでならアイドル映画とアニメで一息つけたけど、90年代に入ってからは本当にヤバくなってきてた。っつうか「全国的に話題の作品みたいだけど、八戸じゃあの東宝なんだろ?だったら、うーん」的な空気があった。映画作りの現場がいくらがんばっても、営業の現場がこんなだった、と。

作品の品質もおしなべるとハリウッドより劣ってたし(というか観客にウケるセンスの違い。日本の若者向け映画は古臭くてダサかった。本格作品はテーマが暗めのジメジメ系が多かった印象)。ちなみにこの元ボウリング場は2つの劇場が併設されてて、もとは東宝がどっちも使ってたけど、後で1館を東映が使うようになった。けど経営者が共通だったらしく、どっちも同じ雰囲気だったよ。

それでこのうらぶれ切った映画館で『卓球温泉』が上映中なわけですよ。今週一杯なわけですよ。新聞に出てる時刻表を見ると、仕事帰りに急げばなんとか間に合うタイミングなわけですよ。走りましたですよ。

息せき切って訪れた八戸東宝、なぜか活気がない。活気がないのはいつも通りなんだけど、人気がない。いやいや「にんきがない」じゃなく「ひとけがない」。むしろにんきも微妙だった。で、入り口に鍵がかかってる。ドアのガラス戸越しのロビーには照明が点いてなくてほんと真っ暗。んー、普通の営業中でも危険なくらい薄暗いけど、照明ってないより少しでもあるほうがマシなんだなぁとかどうでもいい感想を持ったぐらいにして。

せっかく来たのに無人のオートマティック門前払いってことで、新聞の映画紹介欄を見間違えたかなぁ、と首を傾げつつ家路に就いたですよ。

で、あらためて新聞を見たら、おいらは間違ってなかった。てことは新聞が間違えてるのかなぁ。デーリー東北(八戸と周辺地域の地方紙)の映画欄って映画好きじゃ絶対にやらかさない誤植をあられもなくやらかすからなぁ。紙面から担当者のやる気なさがひしひしと伝わって来るからなぁ(デーリー東北の名誉のために言うと、今はそんなことはない。もう誤字脱字はないし、シネコンの複雑な上映スケジュールを毎日正確に伝えてくれてる)。なんていろいろ考えつつ、次の日の仕事の合間に八戸東宝に電話で問い合わせてみた。そしたら

「ああ、はい、新聞通りですけど昨日はやりませんでした。今日来るの? だったら早めに来てください。遅くなるようなら帰りますんで」

……、

……、

……。

営業する気さらさらナッシング。っつうか電話を相手が取ったときに名乗ってくれないもんだから、「そちら東宝ですか?」とわざわざ訊いたよ。仕事をする人間ってモチベーションを失うとここまで堕ちるものなのか。「日本人は勤勉」とは自他ともに認めてるところだと思うけど、日本国内の全国系企業の看板を背負った日本人でもこうまでなるものなのか。本社の人、映画を作ってる人、もし末端の上映現場のこの悲惨な有様を見たならどう感じただろ。

案の定、客はおいら一人。たかだか収入1,700円のためにわざわざ上映してくれてありがとう、と怠惰な職員に感謝するのも根本的な何かが違うような。映画の出来も、入場料ぶんの価値はあったと思うけど、やっぱ周防テイストはおいらはピンと来なくてなぁ(周防監督の作品じゃないけど)。

その頃、全国じゃ映画館のシネコン化が着々と進んでた。それで客が映画館に戻り始めて、応じるように日本映画の質も上がってきて(モチベーションって大事だなぁ)、日本の映画界は数十年ぶりに客の信用を取り戻すのに成功。今は国内市場じゃ上映本数でも興行収入でも、ハリウッド映画を上回りつつあるらしい(ハリウッドが質的に落ち目ということもあるけど)。

八戸東宝は間もなく本当に店を閉じた。同じ建物の八戸東映も撤退。松竹はそのしばらく前に撤退済み。『リング』を観た湊東映も北野武の "BROTHER"(2000) を上映したあたりまでがんばったけど、やっぱしやめちゃった。それと、八戸グランド劇場っつう独立系の小さいハコもそのあたりに閉めちゃった。おやじさんトシだったからかなぁ。平日の昼間に『もののけ姫』(1997) を観に行ったら半端な時間でほかに客がいなかったから、お願いして映写室を見学させてもらったっけ。ダメモトでお願いしたのに、うれしそうにいろいろ解説してくれたよ。

ここらの劇場はもう時代の遺物と化してたし改装の体力もなかったから絶滅は必然だったと思うけど、八戸で洋画系をやってたテアトルという劇場はそれでも、サラウンド対応にシートの張り替えと配列間隔の見直しとかでがんばってた。スクリーンサイズも営業してた当時は東北屈指だったらしい(確かにおいらが訪れたことがある東北の映画館じゃ、あそこより大きかったのは仙台東宝だけだった)。建物は比較的古かったけどできる限りのフォローをして、客の評判もそれなりによかった。

でもオーナーが急病で倒れてしまって店を畳んだんだよなぁ。シネコン前の古いスタイルだったけど、あそこは続いてたら今でもいけたんじゃないかなぁ。けどそうなってたら、フォーラム八戸(旧「八戸フォーラム」。今年の元旦から改名)はなかったってことになるか。そこを考えるとちょっと複雑。

トヨタの海外でのリコール騒ぎ、ちょいといろいろ考えさせてくれるなぁ、とか思って。

そうか海外ネタならマスコミは扱えるのかなぁ、とか思って。

とりあえずこの話とこの話を信じるとすれば、トヨタって日本国内じゃ、信頼と品質も実際によかったんだろうけど、実はカネの力がメインでブランドイメージを作り上げてきた会社ってことになる。広告宣伝媒体を賢く利用した形ってことで。それってシェア1位になったからできたことかなぁ、とかさ。シェア1位になるべくカネをマスコミに投下し続けたのかもしんない。ニワトリタマゴだけど、今はどっちが先だったかはあんまし問題じゃないわな。

けどいくら海外ネタだからって、こうも堂々と報道されてしまうってのは、なんか今までなかった気がする。これで思い当たるのは、おととしあたりに大々的な流れた「トヨタは広告費を3割ほど削減するらしい」という未確認情報。ほほう2008年8月末か。関係ないけど初音ミク発売1周年の頃合いだな。広告費大幅削減が本当に実行されたかどうか知らないけど、もしかしたらこれでマスコミが自主規制を緩めたのかもな。

しかしこれほんとすごいタイミングだな。あたかも直後のリーマンショック(2008年9月)を見越したかのようだわ。トヨタにはよっぽど優秀な経済専門家がいるのかな。公式発表じゃないみたいだからリーク情報か? 偶然か読みか分からんけど、当時はアメリカのサブプライムローン問題が常に話題に上がってたから、単にその備えとしてのことだったのかもしんない。

しかしトヨタってほんとにこれからも大丈夫なんだろか。社長が替わったから、今度は直系だからみたいな期待もあるみたいだけど、代替わりしたことで特にイイ話はまだ出てない感じ。「大丈夫なんだろか」と思わせるのは、イイ話が聞こえてこないってのに、どことなく驕りを感じさせてしまうあたり。トヨタのブランドイメージを強化してるひとつはハイブリッド車の世界的成功ですな。ホンダも独自システムでがんばってるけど、トヨタの方が注目度が高いよね。

で、これであぐらをかいてしまってる気がして。ハイブリッド車を自力開発して現実的な価格で販売するってのは、相当に高度な技術が必要らしい。それができるメーカーは限られてるらしい。てことでハイブリッド車がこんだけ世の中で注目されてるのに、今んとこトヨタ、ホンダに続いて市販車販売にこぎつけた3番乗りのメーカーが現れてない。GM はプラグインハイブリッド車の予定があるはずだけど、リーマンショック後のあの様子じゃどうなってるんだか。開発費の負担に耐えられるんだろか。

でさ、1997年にプリウスが発売された時点でのハイブリッド車の位置づけは「来る次世代環境対応車へのつなぎ」だったよね。けど現状で、トヨタはこんなコメントも出したらしい。少し前に新聞記事に出てた。

「バッテリー電気自動車は弱者の選択」

バッテリー電気自動車開発に社運を賭けてる三菱と日産への当てつけ。ここらのメーカーにはトヨタ並みのハイブリッドシステムを開発する体力や技術力がないと言いたいらしい。ハイブリッド時代が思ったより長く続く手応えを感じてのことでもあるんだろうけど。

おいらは今も、バッテリー車が環境対応車の切り札だと思ってる。最終的には燃料電池車の時代が来るとも言われてるけど、おいらはそんな時代は来ないんじゃないかと思ってる。バッテリー車でクルマの進化は一段落するんじゃないかと。だってこれがいちばん仕組みが単純なんだもん。レシプロエンジンより燃料電池よりずっとずっと。最適化された専用設計ができるくらいバッテリー車が普及すれば、クルマの値段は劇的に下がるはず。

バッテリーはまだ単価が高いとはいえ、燃料電池と改質器のセットよりはるかに安い。エネルギー供給インフラが整ってないけど、燃料電池の燃料の水素やアルコールの供給施設よりも、ていうかむしろガソリンスタンドよりずっと手軽に作れるから楽観視してるよ(一般家庭のコンセントで充電できるくらいだからな)。

それに今はバッテリーの蓄電容量が少ないけど、今の10倍の容量のリチウムイオン電池が、研究室レベルでだけど見通しが立ってるようで。例えば現状じゃ1チャージで100kmくらい走れますな。500kmも走れればいいと考えれば10倍も容量は要らない。てことはそのぶんバッテリーのサイズを半分にできる。単価を下げる方向ですな。それにクルマの重量が減ってますます燃費がよくなる。室内容量も増える、と。

対するハイブリッド車。燃費がいいんで航続距離の問題はないし、エネルギー源がガソリンだからインフラは完備済み。ユーザーは面倒なことや特殊なことを何も要求されないんでとっても便利。けどこれバッテリー車普及の暁には一気に駆逐されると思うよ。仕組みが中途半端だからな。レシプロエンジンとバッテリー/モーターの両方を搭載して、その2つを状況に合わせて調整する機構まで付いてる。いろいろ載せすぎで、単純化指向のバッテリー車とは反対に複雑化してしまってる。

エンジンってモーターより動作条件がワガママなもんだから、基本設計はエンジンのご機嫌伺いが主体になる。トヨタのは電動モードもあるけど、エンジンがあるせいでモーターの実力を発揮しきれない。どうしても中途半端にならざるを得ないわけで。ホンダの場合、モーターはエンジンの補助のみで単独作動はさせないと割り切ってるから、むしろコンセプトがすっきりしてる感じ。

中途半端ってカネがかかるのよね。使い物になるようにするために、周辺装備をじゃらじゃら付けなきゃなんなくて、それでいたずらに複雑になるから。旧来のエンジンだけのクルマで既に、本来の用途に合わないレシプロエンジン様に発動機としてご足労願ってる手前、吸気効率が落ちるのを我慢してのエアクリーナー、凝った水冷システム、排ガス浄化装置に消音装置、クラッチ/トルクコンバータにトランスミッション、デフギア、ユニバーサルシャフトがどうしても必要と来てる。そしてエンジン様のご機嫌を損ねないため、定期的なオイル&オイルエレメント交換も。

エンジン本体も動力伝達機構も、かなりシビアに設計された精密機械なんだよね。こんな複雑な仕組みを高精度で作ってるんだもん、そりゃコスト上がるって。で、そこらへんのしがらみを一気に解放するのがモーター駆動のクルマってこと。

エンジンにロマンを求める向きもあるけど、クルマがここまで普及してしまうと、顧客の多くは「とにかく安くてちゃんと走ればいい。めんどくさいのと見た目がダサいのはイヤ」てなノリ。こだわり派にはこだわり派向けの車種を少しだけ残すってことで、世の中の認識の臨界を超えたが最後、趨勢は一気にモーターに傾くんじゃないかと。

前例としては乗用車のトランスミッションかな。今売られてるのはほとんどオートマ車ばっかしで、マニュアル車なんてほぼ絶滅状態。オートマなんていいことあんましないのに。けどマニュアル車より運転が簡単っつう点が付加価値になって、販売単価を上げられる。半端な設計思想のせいで、仕組みが無駄に複雑な上に効率が悪いというヘボいメカなのに(無段変速オートマは除く。あれはいい)、運転の楽しさを味わいきれないメカでもあるのに。

けど消費者にウケるのは、まぁ販売店が利幅の大きいオートマばっかしプッシュしてきたのもあるんだろうけど、消費者がマニュアルシフトのそんな細かい利点にこだわらず、運転がラクな方を選ぶから。製造業の業者って宣伝文句じゃ何かとこだわりこだわり言うけど、実は「こだわらない層」をメインターゲットにするとオイシイ商売ができるんだよね。知識もろくにないから宣伝文句を丸呑みしてくれるし。お客を口車じゃなくちゃんとしたクルマに乗せてあげろよ。

あれれ、オートマ車の普及の例を出して「この方針でバッテリー車は天下を取るのです」と話をまとめるつもりだったけど、ちょいと反対の可能性も思いついたわ。

既存の自動車メーカーにとってバッテリー車って、もしかしたら開けちゃいけないパンドラの箱なのかもしんない。製造の難度が劇的に下がるってことは、もちろんコストダウンできるってことなんだけど、新規参入メーカーも爆発的に増えるってことでもあるわけで。中小規模でもいけると思うけど、既存メーカーにとって要注意なのは電器関係のメーカーの参入。ソニーとか日立とか東芝とか。なかでもバッテリーを持ってるところが強いとすれば、ソニーとパナソニックと傘下のサンヨー、それに古河電池とユアサバッテリーが強いかも。

バッテリー車は製造の難度が下がるってのは、部品を調達できればあとは比較的簡単に作れそうだし、部品のユニット化もしやすそうってこと。てことは組み立ての人件費が占める割合が増えそうなんで、中進国のメーカーやベンチャーが「こだわらない層」(つまり最大市場)向けにやたら安いクルマを作り出すようにもなったりするかも。

繰り返しになるけど、多くの消費者が求めてるのは、マニアックな部分の性能がいろいろ素晴らしいクルマじゃなく、安くてとりあえず走れて外観もそんなに悪くないクルマなわけで。有機栽培や無農薬や格別な味を謳った国産の高価な野菜よりも、どこの国でどう作られたかよく分からんけどとにかく安い野菜の方が圧倒的に売れてる現状が、自動車販売市場でそのまんま再現されるかも、というわけ。食品業界の方はその結果、日本の食糧自給率がもはや手遅れなことになりましたな。既存のクルマメーカーってその事態を恐れて、付加価値の名目でクルマの仕組みをどんどん複雑にしてるんじゃないか、なんて勘ぐりもできたりして。

そういう例がいくつかあったわ。

パワーステアリングもパワーウインドウも今はほぼ標準装備だよね。別に要らないのに。パワステがないとハンドルが重くてたまらんかったってのは、そりゃトヨタと日産の話。昔ホンダのワンダーシビックに乗ってたことがあってさ、パワステなしだったけどハンドルはなりなりに軽かったよ。要はちゃんと設計すればそんな装備は要らないってこと。そう言うと「女性の体力でも」という宣伝文句が返ってきそうだけど、そのシビック、おいらの妹もフツーに運転してましたが何か。妹は昔も今もかなりの非力ですが何か。

パワーウインドウも恐れてた通り、普及し始めた頃にトラブル続出だったね。子供の首が絞まって死なせてしまったとか。それで一定以上の負荷がかかると無理に窓を閉めようとしなくしたとか。いやいやいやいやいやいやいや、そのくらいはじめに気付いて対策しろよ。おいらが初めてパワーウインドウに触ったのは小学5年のとき。小学生でさえその危険性にすぐさま気付いたってことで。自動車メーカーって意外とバカなんだなぁと実感したよ。

っつうかキーを抜くと窓の開け閉めができなくなるっての、緊急脱出の手段を1個切り捨てたことになるんですが。ついでに、クラウンやセドリックがこぞって付けてた速度感知自動ドアロックもキチガイだったね。こだわり層はおろか、こだわらない層にまで不評だったのにやめようとしなくて。むしろ、トヨタや日産のクルマのドア機構はロックかけなきゃ勝手に開いてしまうくらい信頼できないんかと思ったわ。自動車の安全思想って、売り上げ至上主義の鼻息で簡単に吹き飛ばされるものなんだね。けど付加価値ってそういうのと違うよね。

そだ。時計も貴重な先例かも。江戸時代、時計は一部の偉い人や金持ちだけが持てた。舶来のでっかい置き時計ね。機械の精密・小型化技術が進んで明治時代には懐中時計になり、その流れで腕時計が登場。しばらくは精密機械だから高級品として扱われたけど、クオーツ技術の導入以来とにかく安くなった。この新型が爆発的に広まったのは昭和50年代あたりかな。しまいには実売価格が1,000円を切ったりもして。

1989年にサザンオールスターズの新アルバムを予約で買ったら、特典でデジタル腕時計がついてきたな。宣伝では「日本製」とあったけど、実物は中国製だったww プラスチックのパーティングとか荒くて、デザインや色もなんだか変で、正直これ着けて外出なんて恥ずかしくてできん程度だったよ。まー時計ってバブルの頃には、3,000円程度の商品についてくるオマケにまで成り下がってたと。

それでも腕時計は宝飾品としての地位を今も保ち続けてるけど、時計自体の技術はもう完成されちゃったんで、性能面じゃあとはひたすら小型化と低コスト化ですな。てことで、どこにでも存在するものになりましたわな。そうなるとわざわざ専用機械を持ち歩くのは面倒。しかもそんなものの値段ごときで人物を量られるのが面倒なクチが増えたらしく、最近は腕時計を着けない人が多くなってるとか。おいらも去年の夏に、15年使ってた形見の腕時計がとうとう壊れた&代わりの腕時計を着けたら左手首にひどいあせもが出た、のをきっかけに腕時計しない派になったよ。ケータイやそこらじゅうにある時計で間に合うし。

長く時代を制してきた技術もその業界も、もっと大きなくくりの技術革新の波がやってきたが最後、希薄化や消滅は避けられないってことで。自動車生産って今はその国の技術力を示すものとして扱われてるけど、かつて時計がその役にあったわけ。で、時計の現状はこんな感じ。今でも時計作りで尊敬されてる国といえば、機械式時計の職人がマニア相手に活躍してるドイツとスイスくらいじゃないのかねぇ。けどもう産業としての規模や影響力が見る影もないほど衰退してるのは他の国と同じ。

で、トヨタとホンダは既存の上位メーカーの特権を維持すべく複雑怪奇なクルマを作って、「自動車はそこらの素人じゃとても扱えないすごい技術が必要な高級品なんです」というイメージを必死に保とうとしてるんじゃないか、とか。で、三菱や日産は厳しい現状の中で背に腹はかえられなくて、とうとうパンドラの箱を開けてしまったんじゃないか、とか。で、トヨタは「オイそりゃ業界全体の首を絞める行為だぞ」と警告を発したんじゃないか、とか。

したら時計の先例から、トヨタのこれからのクルマ作りって、性能はそこそこでゴージャスな内装外装のみにこだわる方向に押し込められちゃうんだろか。それはもう機械技術とは関係のない機能なんで、消費者が「だからそれが何?」とミスマッチに気付いて醒める瞬間までが勝負ってことになるか。

リーマンショックを予測したっぽいトヨタなら、こんな一般人の思いつきで考えた筋道なんて、可能性のひとつとしてとっくにお見通しなんじゃないですかね。もしバッテリー車の普及がそういう未来を本当にもたらすんだとして、もしそれが避けられないことなんだとして、それを世の中から隠し続ければ大丈夫っつう論理ってあんまし健康的じゃない気がするよ。まぁほかの可能性もいろいろあるだろうし、その中には実現性がもっと高いのもたくさんあるんだろうけどさ。

高級腕時計って、ベルトや本体の外装が金メッキで、文字盤にはダイヤが嵌めこんであったりとかってさ、おいらとしては「だから何?」っつう豚に真珠状態でさ。けどそれで人はその持ち主の社会的地位だのなんぼカネ持ってそうかだのを見るんだよね。時間を知るための装置で何を判断してるんだか。

そういやおいら、古いけどその手の高級腕時計(相続品)を持ってるわ。当時、国産で一番高いものだったとかいうやつ。完全に忘れてた。っつうかどこにしまってるかも忘れたけど探してみるか。飲みに行くときそれ着けてってみるかな。見るからに安物のジーンズにTシャツだけど金キラの腕時計って、余計に悪趣味な気がするなぁww

あーでもクルマだってもともとは人や物を運べりゃいい機械なのに、カッコよさは外せん要素だわな。なんかもうわかんなくなってきたww

数日前、やっちまった。

Firefox 3.5.7 アップデートのお誘いが来て、つい "OK" 押しちまった。あああおいらの 3.0.x が消えちまったぁぁぁ orz

そんで泣く泣く 3.5.7 for Mac を使ってるんだけど、あの問題点、全然改善しとりませなんだ。なんか全体の動作がすんげー重いのよ。そんでしょうがないから 3.0.x に戻して使ってたのよ。こいつだと何の問題もナッシング。

最近ようつべもニコ動もあんまし見てないから問題ないっちゃ問題ないんだけど、それでも何かするごとにいちいち何秒も待たされるのってやっぱねぇどうも。また 3.0.x に戻そうかなぁ。おいらが愛してた Netscape の末裔が、なんでまたこんなことになったんだろ(泣)

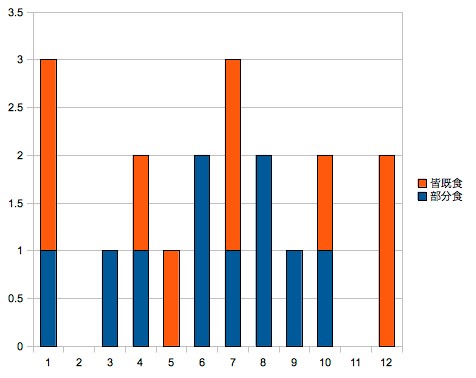

日食・月食で、ひとつ思いついたことがあって。

もしかして日食・月食って夏と冬しか起きないんじゃないのかと。だいたい6〜8月と12〜2月あたりまで。

根拠は、地球の公転軌道面と月の公転軌道との交点が太陽−地球の線と交わるのが半年に一度のはずだから。で、そのときちょうどその交点に月があると「食」が起きる。並び順が「「太陽−月−地球」だと日食。「太陽−地球−月」だと月食。で、ついこないだの月食は元旦明け方だった。去年の皆既日食は7月だった。てことで、夏と冬にしか起きないのではないかと。

論はできたんで証拠を探してみる。Wikipedia「月食」にカレンダーが出てた。なになに2000年から2020年までで、

| 区分 | 3〜5月 | 6〜8月 | 9〜11月 | 12〜2月 |

| 部分 | 3回 | 2回 | 1回 | 4回 |

| 皆既 | 2回 | 6回 | 2回 | 1回 |

| 合計 | 5回 | 8回 | 3回 | 5回 |

と出ましたか。んー、はっきりした兆候は掴めなんだ。確かに夏場は多いけど、冬は春と同じですか。しかも春秋はゼロだと思ってたのに、本命の夏冬に対してけっこうな数がカウントされちゃった。

月ごとの棒グラフにするとこんな感じ。

確かにピークは夏と冬に来てるけど、スカッとせん結果だなぁ。4月と10月もけっこうがんばってるってあんた番組改編期かよ。部分食と皆既食の関係もモヤッとしてる感じ。おいらの予想、何がどう間違ってるんだろ。サンプル数を多くすればもう少し傾向が掴めるのか???

昨日の続報。ていうかちょいとだけ。

Wikipedia 記事「交点」でこんな記述を発見。

月の交点は月が太陽からの重力を受けて歳差運動を行うため、ゆっくりと西へ移動している。

月の軌道と地球の赤道面の交点って動いてるんか! それだと日食・月食が起きるのが何月かっつうのは固定じゃなくなりますな。「ゆっくりと」がどのくらいのスピードなのかまでは分からんけど、これで昨日のナゾが解けるのかもしんない。この歳差運動の周期を知りたいなぁ。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |