往年の名画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの Wikipedia 記事を読んで悦に入っとったよ。これほんと楽しかったなぁ。1985年にリアルタイムで観たおいらは勝ち組みたいな錯覚に陥りまくり。

今日はこれをネタに……と思ってたのに、そこからほかの80年代ハリウッド SF に飛び火しまくり。あの頃のそっち関係はほんと楽しかったなぁ。今ってあの当時なら不可能だったどんな超絶映像でも CG で好きなだけやれるわけで。同じカットならより高い完成度でより安価に作れるんだけど、ネタとしてはもうあの時代に出尽くしちゃったんだろうか。最近の SF ものはこのあたりに比べるとあんましトキメかないのよね。

まぁあの頃はおいらも若くて、どんな映画を観ても新鮮だったってのもあったろうけど。っつうかルーカス、スピルバーグが全盛だったからね。業界全体が刺激を受けて、アイディアを競ってたってのもあっただろうなぁ。『アバター』で今をときめいてるジェイムズ・キャメロンもこの時代にこのジャンルで名を挙げたし。

キャメロンといえば『アビス』(1986) と『エイリアン2』(1989) かなぁ(『ターミネーター』(1984) と『ターミネーター2』(1991) ももちろん忘れちゃいないっす)。

「ビショップの裏切り者ぉぉぉぉぉ!!!」

エイリアン軍団に追い詰められた修羅場でのリプリーの絶叫がいまだに忘れらんない。しかし人造人間ビショップっておいしいキャラだよなぁ。1作目じゃ首がもげても歩き回る姿がキョーレツだったわ。しかも敵のあのしつっこさ、ターミネーターシリーズと通じるものがあるね。だからキャメロンが監督になったのかも。それともそれが当時のトレンドだったのかな。

そういや中学の頃『スペース・サタン』っつう SF 密室サイコサスペンスを夜中にテレビでやっててさ、これ観てガクブルになったのを覚えてるよ。原題は "Saturn 3" だったな。超どうでもいいこと覚えてるなぁ。次の日、学校じゃヘクター(悪役のロボット)の歩き方が流行ったわ。うわぁ allcinema じゃ解説段階で酷評だぁ〜。

よくある、宇宙船という密室で乗員やコンピューターが気が触れてほかの乗員たちを殺し始めて、主人公が半泣きで戦うぞ的な。最近じゃ真田広之が出た『サンシャイン2057』(2007) がそのまんまだね。『イベント・ホライゾン』(1997) てのもあったな。まだ観てないけど『アルマズ・プロジェクト』(2009) もたぶん同じ。この公式サイトに出てる宇宙ステーションはミールだね。このごちゃごちゃぶりがロシアン宇宙技術テイスト(それでもきっちり機能してた)。で、この手の設定とストーリーはもう定番らしいってこと。ていうか『2001年宇宙の旅』(1968) がルーツのような気がしてきた。

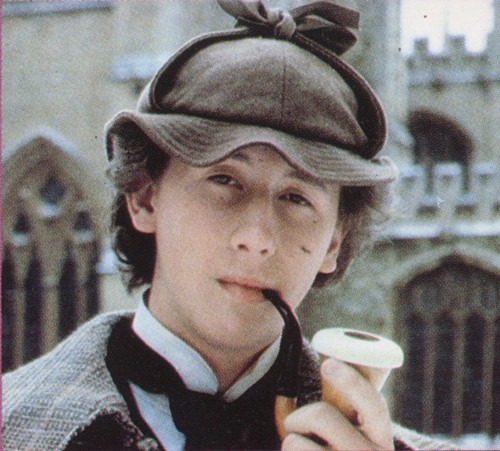

SF と言っていいのかアレだけど、スピルバーグ印の『ヤング・シャーロック/ピラミッドの謎』(1985) も、当時のスピルバーグの色合いがそのまんま使われててすごくよかったわー。興行的にはイマイチだったみたいで、サブタイトル付けていかにもシリーズ化狙いの線が見え見えだったけど、これ一発でしたな。

ていうか八戸だけだったかもだけど、『ターミネーター』1作目って『レモ/第1の挑戦』(1986) っつうこれまたシリーズ狙いミエミエなアクション映画と同時上映だったわ(劇場はあの八戸東宝)。けどどっちもその時点じゃしょぼそうな気がして見逃したんだわ。事前にまったく話題になってなかったし。ほんと観とけばよかったー。で、同時上映コンビの付け合わせ的立場だったシュワちゃん×ターミネーターの方が人気大爆発。勢い止まらず2作目は製作費が10倍w 去年シリーズ4作目が公開されたし。で、メインだったはずの、続編を作りたかったはずのレモはそのまま映画史に深く深くうずもれて、ほかのプログラムピクチャーと一緒に忘れられていった。皮肉ですなぁ。

そそ、そんでヤングシャーロックの色合いってほんとよくてさ。観た中じゃこれが出色なんだけど、ほかのハリウッド娯楽作品も、どんな安物映画でもだいたいこの路線で。特にスピルバーグが絡んだ作品は必ずここがすごく綺麗だったよ。当時のハリウッドの娯楽映画の人気の秘訣だったんじゃないかと今も思う。それだけじゃないにしても。てことで、当時のパンフからちょいと見てみますか。

とスキャンしたらもう未明に突入しちゃったんであとでね (^_^;) ゴメン

いやーよかったよかった。アメリカの有人月探査計画、白紙撤回だそうで。これはめでたい。時事ドットコムに記事が出てたよ。

有人月探査計画、打ち切り=NASA予算−米大統領

【ワシントン時事】オバマ米大統領は1日の予算教書で、航空宇宙局(NASA)が進めてきた有人月探査計画の打ち切りを発表した。

月探査計画はブッシュ前政権が決定したもので、「コンステレーション計画」と呼ばれ、2020年までの月探査を構想。NASAはこれまで、宇宙船や打ち上げロケットなどの開発に約90億ドルを投じてきた。(2010/02/02-01:35)

オバマ政権になってから、なんかそうなるんじゃないか、というか是非そうなってくれと願ってたけど、ようやく実現の運びとなりましたか。これで日本の宇宙開発は国際宇宙ステーション(ISS)に集中できますな。

ブッシュ政権後期、苦心の末に ISS 完成のめどがやっとついて、いざこれからってときに何をトチ狂ったか「アメリカは有人火星探査を目指す。その前段階として月を再び訪れる。だから ISS は2015年で打ち切り」なんてぶち上げちゃって。ネタかと思ったらほんとに計画発動だもんな。あれはびっくりしたわ。何考えてんだと。国際宇宙ステーション計画の言い出しっぺが、諸外国を巻き込んどいてこの期に及んで何を言うのかと。ここまでグダグダになったのは誰のせいかと。

それはまだいいんだけど、アメリカがそうなら右に倣えの日本も日本。「国際的な有人月探査の参加要請が来てるから、これを踏み台に日本独自の有人月探査技術を習得しなければ」なんてノリ。アメリカ主導の国際協調宇宙計画でそんな簡単にコトが進まんのは ISS 計画の迷走ぶりを見れば分かろうもんなのに。こういう軍事や覇権主義につながりそうな先端かつ独特な基盤技術を外国から貰ってこようってのは虫がよすぎるんだよね。日本にその気がなくても、相手はまずその点を疑うはずだし。

普通に考えても、相手にカネを出させつつ、自分は技術的優位を保ちたくなるもの。だったらただただカネをむしり取られて、日本国内には何の技術も残らないって形になるでしょうが。これ、この前までスペースシャトルに頼りきりだった日本の有人宇宙飛行計画を見てればこれまた分かる。宇宙飛行士の養成はある程度まで国内化できたけど、有人宇宙船を自力開発する技術はほとんど得られなかった。飛行士の実体験からの情報は得られたろうけど、聞くのとやるのじゃ大違いだからね。

てことで、アメリカ主導の国際有人月探査をやっても、日本には何の見返りもないってのが分かりきってた。で、また言い出しっぺのアメリカさん、今度は日本にとって手遅れになる前に撤回してくれたんで、日本政府の甘っちょろい目論見も一緒に消えてくれた。めでたしめでたし。

その発表を受けての日本側のコメントはこんな↓感じ。こっちも時事ドットコムから。

「きぼうを使い尽くせる」=宇宙基地運用延長に日本側−月探査断念「影響少ない」

1日に発表された2011年度の米予算教書で、現在15年までとされている国際宇宙ステーション(ISS)の運用が5年延長される見通しとなったことについて、宇宙航空研究開発機構の長谷川義幸執行役が2日、取材に応じ、「設計寿命まで、日本実験棟『きぼう』を使い尽くせる」と歓迎の意向を示した。

きぼうの開発段階から計画に加わってきた長谷川執行役は「打ち上げ後10年使える寿命を求められて用意したのに、5年で廃棄されたら投資に対するリターンがない」と指摘。「日本人飛行士の滞在回数も増えるし、実験もいろいろとできる。成果の還元も増え、きぼうを有効に使い尽くせる」と語った。

一方で、NASAは、ブッシュ政権時代に策定された有人月探査計画(コンステレーション計画)を打ち切り、オリオン宇宙船や次世代ロケット「アレス」の開発中止も表明。スペースシャトルについても、予定通り残りの5機打ち上げで退役させるとした。

日本独自の月探査を検討する内閣府の懇談会メンバーも務める長谷川執行役は「20年までに、まず無人探査をしようという議論には影響はあまりないと思う」とした上で、「科学的成果と技術力を早く手に入れるのが第1段階なので、米国の計画に関係なく、進めていかないといけない」と強調した。(2010/02 /02-19:56)

あんまし影響なしですか。ほんとよかったわ。しかしアメリカの計画中止、なにもそこまでってくらい徹底してるなぁ。オリオンとアレスが開発中止ですか。したらスペースシャトルの引退後、アメリカはほんとに有人宇宙船を失うってことですな。そうなると宇宙に人を送れるのは、ロシアと中国だけになるわけで。アポロ計画のロケット・サターン V に匹敵する無駄に巨大なアレス V ロケットの開発中止は分かるとして、地球周回軌道にも使えるオリオン宇宙船とアレス I ロケットだけでも継続しないのかな。アレス I はこのまえ飛行実験までしたのにな(1段目だけの試験で、そこから上はダミーだったけど)。

このニュースが出た今って日本が有人宇宙船開発を始める絶好のタイミングだと思うんだけどどうでしょ。別に「観光丸」規模をいきなり狙えってわけじゃなく、まずは1人、2人を ISS の軌道に送るあたりからでどうですか。そのくらいのサイズの船なら打ち上げは日本最大の H-IIB ロケットじゃなく、信頼性が出てきた H-IIA ロケットで済みそうだし。ていうかその半分の GX ロケット(最初期の仕様)が一番手頃に思えるけど、仕分け人に目を付けられて中止になっちゃったわ。もたもたして自民党政権のうちに完成できなかったもんだから。

とりあえず不安定要素が消えたってことで。オバマ君、ステキなお年玉ありがとう。

けどこれから NASA の有人宇宙開発部門は仕事あるのかな。スペースシャトルの運用終了と同時に大量解雇なんですかねぇ。優秀な技術をみすみす消滅させるってことですかねぇ。まぁ無茶な計画を本当に立ち上げてしまった前政権に責があると思うけど。

てことで今日は2月1日の続き。映画『ヤング・シャーロック/ピラミッドの謎』(1985) のパンフ写真をちょいとご紹介しようかと。やっぱ80年代ハリウッド特撮の美麗な色彩、イイわー。

被写体がかなり偏向してることを先にお詫びいたしますです (^_^;)

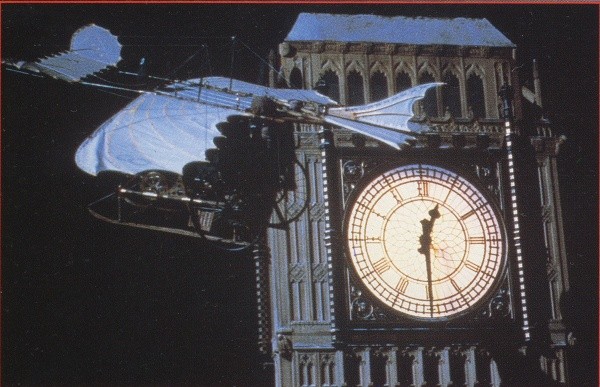

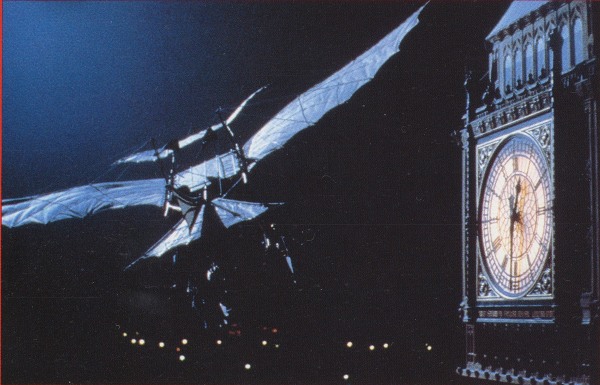

ビッグベンを背景に飛ぶ羽ばたき人力飛行機だす。封切公開を観ながら「こんなの飛ぶわけねぇー」なんて心で嗤いつつ、完璧な SFX とシンプルだけどチョーキレイな色彩に息を呑んだですよ。2枚目なんかフレームの左上に切れたけっこう近いところから照明を当ててるのが分かるんだけど、今の CG VFX じゃまずこうはならないんだけど、それでも絵的にイイ感じじゃないですか。翼やビッグベンの照り返しもステキ。ていうかこの照り返し、わざと狙ったんだと思う。

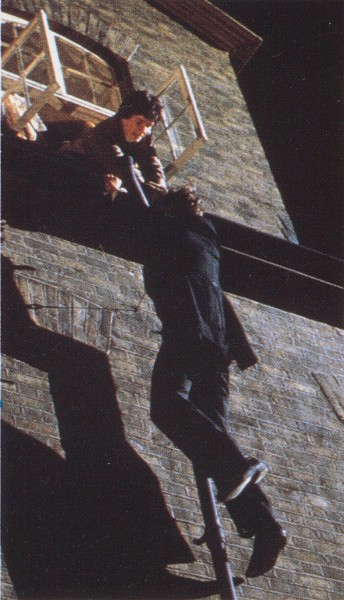

特徴的なのが、青白い環境光とビッグベンの黄色っぽい光。青と黄色ってどうも、カラー映画を綺麗に演出するための基本的な色の組み合わせのような気がする。3枚目の画像はまた別な「青と黄色」パターン。最近の作品だと、ハリウッドじゃないけど、ロシア版リメイクの『12人の怒れる男』(2007) で効果的に使われてたのを覚えてる。こっちは青は背景光のみで、被写体と前景が黄色の照明を受けてるね。

この2色の取り合わせに意味まで含ませた(と思われる)のが『タイタニック』(1997) 。船が沈んでからは人工の光源がほとんどないってわけで、ひたすら青・青・青。これ、死を暗示してる感じ。実際、死体がそこらじゅうに浮かんでて、主人公ジャックもそのうちの一人になってしまう。ジャックに生かされたローズ、救助に来たボートにホイッスルを吹く。船員が気付いて懐中電灯の黄色い光をローズに向ける。青の世界で瀕死の状態だったローズが黄色に包まれた瞬間、観客はなんとなく「もう大丈夫」と感じて、やっとホッとできる。客の期待をヘンに裏切ることなく、続く場面はローズが救助された後。というわけ。

どうでもいい話だけど、「ゴーストバスターズ」(1984) での「今タイタニック号が到着しました」は別の意味でセンスよすぎて笑っちまったなぁ。

このバリエーションかどうか知らないけど、青と琥珀色ってのも定番のひとつらしい。こっちは洋画・邦画を問わないみたいで、同時期じゃ『ロボコップ3』(1992) と『まあだだよ』(1993) がこの取り合わせを使ってたよ。

あとハリウッドの照明だとさ、3枚目で分かるとおり、1被写体に硬い(点光源の)光線一発で済ませてるね。意外と手間をかけないというか、そういう効率的な準備で、絶妙でゴージャスな絵柄を作ってしまうのがハリウッドのすごいところなんだなーなんて。人物を撮ったところでもホレこのとーり↓。

あ、でもよく見ると上の人のあたりには、向かって左から黄色系のライトが当たってるね。こっちは柔らかい光源(面光源)ですな。てことは用法としては、基調は青や青白で、アクセントに黄色系ってことになるのかな。

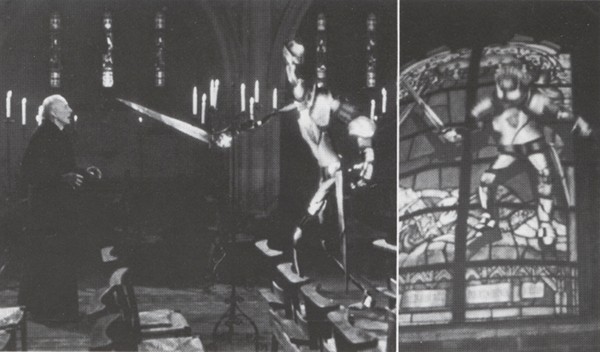

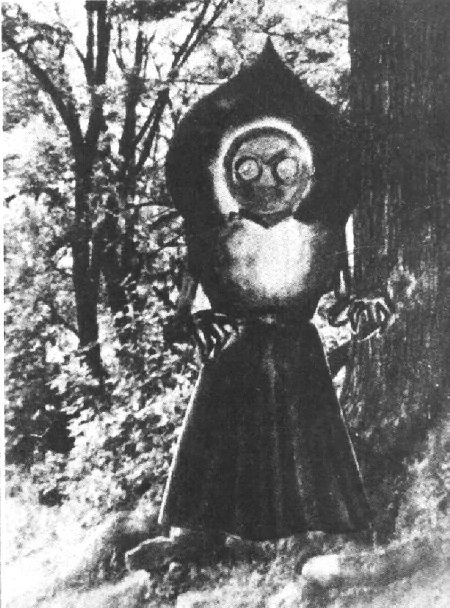

あとまぁこの映画でおいら的に見逃せないのは、世界初(ILM の公式見解)のフル CG キャラクター「ステンドグラス男」ですな。で、この画像がパンフにあるのは分かってたんだけど、確かにちゃんと見れるサイズであったんだけど、

カラーでまた見たかっただよ(涙)。白黒スチル写真でも分かる情報として、世界初だってのにいきなり動きブレを表現しとりますなぁ。さすが妥協を知らない ILM。このスタート時点での完璧さへの執着が、のちの『ジュラシック・パーク』(1993) の 3D CG 恐竜として結実するわけです。

このステンドグラス男、もしかしたらネット上にもっとはっきりした画像が落ちてないかとがんばって探したけど、見つけたのはこの↓1枚のみ。

画像サイズがちっさかったんで3倍に拡大したけど、粗くてなんだかよく分からん。それでも、腕のあたりのペラペラさで状況を御理解頂きたく御座候。

これ映画館で観たとき、どういう仕組みで特撮したのかほんと分かんなかったよ。ステンドグラス男の造りをちゃんと見せるために、歩いてくる被写体がカメラの前を通り過ぎていくんだよ。なのに合成のブレがまったくない。まさに驚愕の映像。たぶんカメラに高精度な挙動センサーが仕組まれてて、CG のアングルはそれをバーチャルに再現したってこと。この当時でそれをやってのけたってのがいまだに信じがたい。

映画表現って芸術のうちのひとつに数えられてるけど、機械テクノロジーが生んだ表現なもんだから、素性からしてハイテク化とは相性がいいはず。で、映画発祥の地のひとつのアメリカじゃこういう「あり得ない映像」を作るため、順調にハイテク化が進んだ。特に大きなきっかけになったのは、1968年公開の『2001年宇宙の旅』かと。聞いた話じゃ定回転モーター(ステッピングモーター?)と歯車を組み合わせて、被写体(ミニチュア模型)の移動とカメラワークを同期させたのが原点だとか。

ところが日本を含めた世界の多くの国じゃ、映画を支えるテクノロジーは勝手にいじっちゃいけない不磨の大典扱いだったらしい。確かに上映を考えれば、世界中のどこの映画館でも観られるように配慮する必要があるけど、撮影に関してはフィルムに仕上げられさえすれば、それまでの工程じゃ基本的に何をやっても OK なはず。

日本でも模型の操演に着ぐるみを含むミニチュアワーク、マスク処理やダイレクトマットプロセス(2画面を同時撮影して直接合成する手法)を世に出した。けど「こんなもんでいいでしょう」「これで勘弁してください」「この予算じゃぁこれが限界」的な自己設定ハードルの低さが常につきまとって、それが故に、観客はそういう特撮を使った日本映画を一流の娯楽と認めることはなかった。言い方は悪いけど、日本のは小細工で終始してしまった感じ。

アメリカとほかの国々でのこの SFX 技術格差って、資金力云々も確かにあるだろうけど、映画の本質を掴むセンスの差の方が大きいような気がする。その国の映画界がテクノロジーに明るい人材を重用したかどうか、ここかな。そういえば映画じゃなくても、レオナルド・ダ・ヴィンチは芸術に科学的な考え方を持ち込んで表現を極めたわけで。人体の解剖学的な構造とか、古代ギリシアで発見されたけど忘れられてた黄金比率とか。当時そのやり方は異端だったらしい。けど今でも芸術に科学技術を導入するのは異端視されてるのかもね。科学も芸術も、哲学というもうひとつ大きいくくりじゃ同じものなのに。

てことで、映画というものを一番深く理解してそうなハリウッドが世界初の 3D CG キャラを創造して完璧にこなしたのは、まぁ当然だったのかもしんない。

てことで、最近ハリウッド娯楽映画があからさまにの元気ないのが残念で。どうも新しいことをしにくい空気らしく、大作になればなるほど陳腐さの度合いもまた高いという惨状(全部じゃないよ)。『アバター』もきっといろいろ映画的な冒険をしたかったんだろうけど、カネ出す側がよっぽど安全寄り(資金回収的な意味で)に抑え込んで、結局「ケバいビジュアルと前にもう見たことがある設定とダサいストーリー」っつう出来になっちゃったんじゃないかと。ハリウッドよ、80年代の活気と創造力をまた取り戻しておくれー。

硬い照明一発でかっこいい映像ってハリウッドの真骨頂と思われるけど、それは夜の場面ね。ヤングシャーロックって確か昼間のロケ撮影でも美麗でさ。彩度を抑えてコントラストを強調した渋めのタッチで。ていうか特別にこの映画のビジュアルが優れてたわけでもなく、当時のハリウッドの常識的美学だったわけで。パンフにあんましそういう場面が載ってないのが残念だけど、一応あるにはあったんで出してみようかと。

上のは全体的にトーンを統一ですな。焦点で被写体を浮かび上がらせてる。照明はレフ板のみかな。対する下の画像じゃ焦点に加えて、被写体にライトを当てとりますな。で、ここにもうっすらと青と黄色の用法。ロマンス的な場面らしいんで、照明で「二人の世界」を演出ってことですかね。いずれも渋めの色合いで上品ですなー。ちなみに画質が粗いのと黒ツブレは、紙媒体から小さめの画像をスキャナーで取り込んだからっす。

さらに映画には「室内セット撮影」ってのがありますな。ここでもまた『ヤングシャーロック』は魅せてくれます。

どうですか。こんなにもうさん臭いセット造型と衣装なのに、要素のひとつひとつからはいかがわしいニオイがプンプンするのに、なんなんですかこの娯楽としての説得力は。ハリウッド娯楽の映像技術、(いい意味で)ペテン師ってレベルじゃねーぞ。

おおお、バルドソドルの新作 (ニコニコ動画) 来てたか!

そうか地下神田川での「必要性を全く感じない壁」(→南無666 護法少女ソワカちゃん第10話の歌(その2) (ニコニコ動画) )ってやっぱバルドソドルの御神体だったんだ。ふむふむそれでぬーめんがカオル君たちから外れてソワカちゃんのもとへ行ったと。しかし『南無666』も名曲だよなぁ。って黒瓜かなり簡単にバルドソドルを破壊したなぁw やつの黒魔術すげえ。いやいや Excel 技か? だったらなおさらすげえw

で、バルドソドル弐號機があの OZA 式列車(→羅睺の星 護法少女ソワカちゃん第13話の歌 (ニコニコ動画) )だったのかー。てことは地下神田川での高枝切鋏男との戦闘から月がクーヤンを食うまでけっこうあるけど、その間、カオル君たちは平和だったんだね。グルグル教団 vs ソワカちゃんたちはいろいろあったのに。てかドクガとの戦いは高枝切鋏男との一件で終わったのかな?

細かいことはまぁいいや。それより丸木戸が作ったドクガ警報人形のテレーズちゃん怖いよテレーズちゃんw 無駄に怖いよw でも2回目に出てくるタイミングで必ず爆笑しちまう。ほのぼのな場面なのに曲の方がテンション上がってきてるなーと思ったところでテレーズちゃんwwwwww

バルドソドルはソワカちゃんのサイドストーリーとはいえ、こっちはこっちで面白いなぁ。

昔あった矛盾っぽいことをちょいと思い出して。一般向けの技術製品ってさ、普及するかどうかは結局は技術の優劣じゃなく、販売力、宣伝力で決まるんだよねってこと。これ考えるとちょっと空しくなってしまって。いやいや今さら Windows vs Mac の話を蒸し返すわけじゃなく、もっと今さらな蒸し返し。もうとっくに終わった昔の有名なやつ。

それは80年代の家庭用ビデオの規格戦争。VHS vs. ベータ。

これ、ベータの方が規格化と製品化が早かったと思った。ソニーが音頭を取って、順調にテレビ番組制作業界の標準になった。その前にも別な規格があったらしいけど、ベータの高性能さに駆逐されたらしい。きっとベータ陣営はこのまま、来る家庭用ビデオ需要も支配できると思ってたかと。

対して日本ビクターは VHS 規格を発表。70年代にできたみたいだけど、こっちはプロ用途を狙わず、家庭用ビデオに的を絞ったのが違い。そして80年代前半、両規格はそれぞれメーカー陣営を形作り、そのタイミングで家庭用ビデオ需要が本格化。VHS ベータ戦争の幕開けとなった。

後発の VHS が逆転できた大元は、メーカー陣営作りに成功したから。なんで性能で劣る VHS にいろんな家電メーカーが飛びついたのか。

たぶんベータに比べての原価の安さだったんじゃないかと。特許料支払い込みの製造原価がだいぶ安かったからなんじゃないかなと。確かめてないから憶測止まりだけど。

性能はどっちがよかったかっつうと、圧倒的にベータ。VHS に比べてカセットが一回り小さいうえに画質もいい。VHS が勝ってる点と言えば、3倍録画モードがあったってとこくらいかな。けど3倍で録画すると、ただでさえ粗い映像がますます目も当てられないことになってなぁ。

けどご存知の通り、家庭用・一般用市場では VHS が勝った。ベータは一度も盛り返すこともなく、VHS のワンサイドゲームだった。ちなみにプロ用はデジタル化が進むまで、ずっとベータの天下だったそうで。

よく言われるのが、アダルトビデオが VHS についたから、とか。けどそれだけでもなく、レンタルビデオ屋に行くと、タイトルがたくさんあったのはいつでも VHS の方だったよ。ベータコーナーは初めから小さかっただけでなく、月ごと年ごとにどんどん小さくなってく一方だったよ。

VHS の画質が劣るってのはかなり初期から知られてて、そこを改善した S-VHS 規格が出てきた。これでかなりよくなったらしい。けど対応ビデオデッキは値段が高くてさ。おいらがバイト代を貯めて買ったのは、敢えて普通の VHS デッキだったよ。用途が映画のレンタルビデオ鑑賞だったんで。映画のレンタルビデオって DVD に代わられるまで、ずっと普通の VHS 規格だったのよ。

S-VHS のビデオカセットは旧来の VHS 規格のビデオデッキで観れないっつう、規格の甘さみたいなのがあって。Mac OS X 用のソフトが Mac OS Classic で使えないのと同じで。それだったら映画ソフトを作るなら、どっちのデッキでも OK な旧規格のほうがいいってわけで。いつまでも S 規格が普及しない理由の1個になってた。

この S 規格もちょっと無理矢理だったよ。モニターへの接続は基本的に、ステレオ音声(赤と白)、ビデオ(黄色)の3つの端子で。S-VHS 規格はほかに「S 端子」というのが必要で、テレビの方もそれに対応してなきゃいかんかったんだわ。これめんどくさい。ただでさえ見苦しいケープルが1本増えるし。接続の手間もそれぶん増えるし。けど S-VHS はなりなりには受け入れられていった。テレビ番組の録画で威力を発揮したかと思われ。ただしそれを有効に活用してた人がどのくらいだったかは不明。そしてまだ生きてたベータ陣営は、これに対抗して新規格を立ち上げた。それが ED ベータ。

けどやっぱし焼け石に水。形勢を特に変えることもせめて一矢報いることもなく、ベータ陣営はそのまま沈んでいった。お客さんは画質に案外無頓着ってのは、VHS がベータに勝った時点で立証されてたし。

CD → カセットテープのダビング音質にはやたらこだわるくせに、テレビ番組の録画じゃ VHS の3倍モードって人けっこういた気がする。

っつうかソニーのテレビって S 端子が付いてたのかなぁ。どうなんだろ。

もしかしたらこの手の規格競争って、数の優劣がいったん決まってしまうと、もうあとは正のフィードバックしか働かないのかもしんない。そこを知ってたのかどうか分からんけど、VHS 陣営は参加メーカーの数で勝負したね。家庭用ビデオっつう人気の新市場が生まれて、新規の顧客がどんどん現れる。

で、性能ウンヌンなんて素人にはよく分からないことはあっちに置いといて、とにかく一見さん相手に何が何でも売りつけたもの勝ちってことだったかと。

で、「うちの方が性能いいから」「業界標準だから」と競争初期にあぐらかいてたベータ陣営は、一般市場への普及競争で後手に回ってしまった。あとはやられる一方。

一般家庭向き製品で決まる規格って、業界標準かどうかは関係ないんだね。そういえば Mac がかつて採用してた PowerPC っつう CPU(おいらの Mac にも入ってる)、分類だと RISC っつうタイプになる。Intel や AMD の旧来型に比べていろいろ性能がいいからってんで、大型コンピュータ市場を制覇済みだったそうで。けどパソコン向けじゃ Mac 以外に採用されることがなくて、しまいには Mac からも切られた。Intel + AMD の CISC 陣営の販売力に太刀打ちできなかった。

販売力だけでなく、CISC 陣営は PowerPC を本気で相手にして、さらに Intel と AMD 間の競争もあって、自社製品の性能を凄まじいペースで上げていったってのもある。ここは技術屋として正攻法ですな。PowerPC は「CPU の本来の性能を測る指標はフロップスであって、クロック数ではないんです」と正論をかましてもみたけど、クロック競争でジリ貧になってからそれ言ったんじゃ、負け犬の遠吠えにしか聞こえなくてな。

そういや PowerPC は G3 → G4 で、AltiVec (Velocyty Engine) っつう加速装置を増設してな。同じクロック数でも何倍も早くなるのが触れ込みで。ところがこれ、それ用にプログラムを書き換えなきゃいかんくて。まだまだ G3 機種が現役で使われてる状況。Adobe PhotoShop, Illustrator は Mac 向けの出荷が多くて、G4 を使うハイエンドユーザも多いんで、プラグインで両対応っつううまい方法を採ってたな。

けど多くの Mac 向けソフト屋さんは笛吹けど踊らず状態。特にフリーソフトは壊滅状態。プログラムの書き換えがよっぽどめんどくさかったんだろうな。S-VHS と同じことやってたというか。

規格競争に勝てるかどうかって結局、賛同企業をどれだけ抱え込めるかなのかなぁ。数というより、でかいところを捕まえられるかどうか。つまり販売力の合計がどのくらいなのかが決めるんじゃないかと。

シェアを確立しないことには、すごい新機軸をあんなのもこんなのも投入しても反応が鈍いというか。

「いいものを作っていればちゃんと分かってくれる人がいる」

てのはモノ作りをする人たちの共通認識のはずなんだけど、それだけに傾くとマニア需要っつう小さい市場しか得られないってことなんじゃないかな。それより、

「その規格の製品をどんどん作って売ってくれる味方を多く集める」

これが勝敗を決めるっぽい。VHS ベータ戦争がそれを教えてくれた。まぁ確かに、例えば同じ性能の商品でも、パッケージが綺麗な方が売りやすいし買いやすいものなんだけど、規格っつう取り返しのつかないものまでその原理で決まってしまうのってどうなのかと。消費者として、なんだかばかにされてるような気がするんだけど。

VHS ベータ戦争は最終的には、ベータ派総本山のソニーが一般向けベータデッキを生産中止して VHS デッキを販売することで、この戦争は完全決着しましたな。けどソニーも一般向けデッキじゃ負けっぱなしだったけど、デジタル8ミリビデオカメラでの反撃は素晴らしかった。そしてこっちの分野じゃほぼ完勝。

VHS カセットの巨大さ。あれは確かに前時代的だった。ベータは一回り小さかったけど、その程度じゃ利点として消費者に認めてもらえなかった。それで音楽用のカセットテープとほぼ同じサイズのビデオカセットを開発。同時に超小型ビデオカメラも開発。飽和してしまったビデオデッキ市場から、これから開拓すべきビデオカメラ市場に乗り出した。こういう大胆な方針ってまぁやる気になればどこでもやれるのかもしんないけど、ソニーがやると「さすがソニー」「やっぱりソニー」と言いたくなるよね(最近イマイチだけど)。

今度はソニーも宣伝・販売に力を入れた。「バスポートサイズ」。あれは分かりやすかった。バブル経済で、日本人が海外旅行に行く余裕ができた時代。一般人もパスポートというものを持つのが普通になってきた、そんな時代にうまく乗った。

ていうかカセットが小さくなるとビデオカメラってこんなに小さくなるんか、ってくらい小型化してきた。驚異の小型化は、トランジスタラジオやウォークマン以来のソニーの伝統だしな。

VHS 陣営も慌てて対抗して VHS-C 規格を作って、対応の小型ビデオカメラを出しましたわな。けどこれ VHS 規格そのものなもんだから、小型化するってことは録画時間が短くなるってこと。確か40分程度しか撮れなかったんじゃないかな。3倍モードで2時間だけど、あの画質じゃなぁ。8ミリの方は記録方式がデジタルってことで、小さいくせに VHS を超える画質。8ミリカセットを初めて手にしてみたとき、そのビデオカメラで自分で撮った映像を見たとき、ものすごい技術が進行中なんだなーと実感したわ。

VHS-C はアダプタを付けるだけで普通の VHS ビデオデッキでそのまま見れることが売りだったけど、このアダプタもまたどうもおいらは気に食わなくて。電池が必要なアダプタってどうなのかと。電池を入れるスペースは巨大な VHS カセットに小さな VHS-C カセットを入れるんでガバガバ余ってたから問題なかったけど、どうもその点でスマートさに欠けてて。「VHS-C って徹頭徹尾ムリヤリ作った規格だよなぁ」としみじみ感じたよ。

8ミリの方は VHS ともベータとも互換性がないわけで、据え置き型のデッキで見るにはダビングが必要だった。VHS-C はそこを突いたつもりだったろうけど、自分で撮ったビデオは大抵は編集するわけで、どっちみちダビングが必要なんだよね。てことで、カメラとデッキでテープの規格が違うのは特に問題じゃなかったりして。しかもカメラの出力端子をテレビにつなげば問題なく再生できるしさ。

てことでカメラの方は、負け犬臭い印象が付いた家庭向けベータを潔く捨てて、規格の性能と宣伝の両面作戦を成功させたソニーが勝ちましたな。

そのあと映像媒体のフルデジタル化で、業界のベータも家庭用デッキの VHS も家庭用カメラの8ミリもまとめて代替わり。もうこの規格戦争は歴史の一部になってしまったね。けどその後も規格競争は後を絶たない。どうにかなんないもんですかね。家庭用じゃないけど、話題の 3D 映画も複数の規格が乱立してるそうだし。

もうさ、こういう似たような規格が対立したらさ、製品の販売前に中立公平な第三者機関が判定して勝ち負けを決めちゃうってのどうでしょ。「中立公平な第三者機関」がどんなもんなのかまったく分からんけど。

っつうかこういうのってほとんど記録メディアの規格のような気がしてきた。一番容量を食うのは映像メディアで、これについて効率と取り回しがいい規格をいろんな会社が競ってきた歴史のような。今はここらは DVD に続いてブルーレイが来てるけど、容量での一番上位にハードディスクがあるわけで。こいつの扱いがいろいろデリケートってところが、ほかのリムーバブルメディアに付け入られる隙なんですな。

てことで、ハードディスクの欠点が補完された、高速大容量かつ頑丈な不揮発性メディアがハードディスクに取って代わった時、この手の規格競争も消滅するような気がする。

8ミリビデオカメラがどんどん普及していった頃、ソニーはこの規格でのビデオデッキも作ったし、映画のビデオソフトも(たぶんソニー・ピクチャーズのものが中心)いくつも出した。けどさすがに手遅れで。VHS の牙城には歯が立ちませんでしたな。

あとレーザーディスク(LD)vs VHD っう規格競争もあったわー。

これも販売力の差が決定的だったけど、CD で非接触式の良さをいったん享受してしまうと、接触式の VHD にはどうも抵抗があってなぁ。ここが両規格の最大の違いとして流布してしまった時点で、もう勝負の行方があらかた決まってしまってた気がする。

VHD の売りのひとつは 3D 映画を再生できるってことだった。けど当時の最新 3D 映画って『ジョーズ 3D』だけで、後が続かなかったんだよね。劇場映画の撮影媒体がフィルムしかなかったうえに、CG アニメーションもほとんど存在しなかった時代。3D 映画の製作って相当コストかかったんだろうなぁ。そりゃ続かんわ。

けど勝った LD もそんなに素晴らしかったわけでもなくて。VHS より高画質で映画を楽しめたのはいいとして、収録可能時間が片面60分程度で。1本の映画を鑑賞するには途中でディスクを取り出して裏返さなきゃなんないというめんどくささ。なかには A 面の再生が終わるやピックアップが自動で B 面に回る製品もあった(U 時型のレールがディスクを挟み込むような形)けど、どうだったんだか。たぶんその間のタイムラグは数秒でもけっこうイライラだったんじゃないかと。

大容量の RAM が安くなったここ10年での感覚だと、A 面の最後のあたりは早めにメモリに読み込んで、そこを再生してる間にピックアップは B面に先回りしてるっつうシームレスな仕組みが考えられますな。けど当時のデジタルものの部品の性能と値段を考えるとやっぱ無理かな、と。それよりだったら A 面用と B 面用の2つのピックアップがあれば何の問題もないことに今気付いた。

あと、やっぱし CD の時代に LP レコードサイズってでっかくて不便で。それを考えるとCD と同じサイズな DVD ってすごいよな。画質も LD と断然違うし。80年代と90年代の技術の差をまざまざと実感できるよ。

それでも LD は「みんな知ってる」ところまで普及できた。映像ソフトもけっこう出回った。けど、んー、ビデオと違って販売のみでレンタルなしだったのも尻すぼみの一因だったかも。そういえば DVD もはじめはレンタルなしで行くはずだったと思ったけど、レーザーディスクの状況を見て考え直したのかな。

で、普通の映像市場じゃビデオの牙城を切り崩せなかった LD 陣営が活路を見出したのがカラオケ市場。頭出しの速さはビデオの比じゃないからね。通信カラオケが普及するまで相当荒稼ぎしたんじゃないかと。けど当初の志から外れたニッチな方面で生き長らえることになって、開発陣はちょっと苦い顔したかもね。そんな時代の徒花的な規格だったけど、とりあえず力を出し切って円満にその役目を終えたって感じがするよ。

コンパチデッキってのもあったな。LD(30cm, 20cm)、CD(12cm, 8cm)が1台で再生できるってやつ。これ LD と CD が同じ規格のピックアップを使ってたからできたね。んでまぁ部品の共通化でコストを下げたわけだけど、ディスクを載せるトレイまで一体型でなぁ。CM で自慢げにそのトレイを見せてたわ。端から中心に向かって直径がでかい順から掘り下げられてるやつ。分かりやすくていいんだけどさ、8cm CD を聴くために 30cm LD 対応の巨大トレイがいちいち出たり入ったりっての、どんなもんだったのかねぇ。2曲しか入ってないから頻繁に出し入れすることになったと思うけど。

さすがにそれは「なんだかなー」と言われたんで、その後の商品は「LD トレイの隅っこが CD トレイで、CD トレイだけでも出し入れできる」っつう形になったよ。この場合はピックアップは共用だけどドライブモーターはそれぞれで独立。てことは、当時は光学ピックアップって製造原価が高かったんだろうなぁ。

っつうか、カーステの CD プレイヤーは早いうちから「くわえて飲み込む」形だった。そこらの応用を利かせた方がよかったんじゃなかったのかなぁ。

てことは、お気に入りの CD をいつでも聴けるようにデッキに突っ込んだまま LD を鑑賞するってのはできなかったってことか。そこらを考えると、CD プレーヤーと LD プレーヤーは別々に揃えるのが正解だったんじゃないかと。おいらの場合は CD デッキを持ってたし LD を見る気がなかったんで、そこらへんどうでもよかったw

八戸にはかつて WALK っつう西武系のビルがあってさ、80年代の中頃、そこで毎週末 LD で映画の無料上映があったよ。あれって今考えると、ていうか当時既に著作権法違反だったわ。あの時代はそこらへんアバウトだったよ。おいらは貧乏なくせに「映画はカネを払って楽しむもの」と意地を張って一度も観に行かなかったけど。日本全体としても偽ブランドがよく摘発されてたし、コピー天国でもあったっけ(日本人の違法コピー癖が収まったのはけっこう最近。マイクロソフトがうるさく指摘するようになってからだと思う)。そうかあの頃この国はまだ一流じゃなかったんだな。

世の中の生活スタイルを一変させたり時代を作ったりな家電って、80年代は日本企業の独壇場だったけど、その方面の面白いことってもう日本からは発信できないんだろか。なんてーか、世界的なパソコン化(デジタル化)の潮流に乗り遅れた感がありありとするんですけど。

かなり個人的なそういうリスト。発売順じゃなく「普及したなぁ」とおいらが実感した順で。

- 1980年代

- ウォークマン

- 家庭用ビデオデッキ

- 蛍光ボール

- ワープロ

- CD

- コードレス電話機

- レーザーディスク

- 電子レンジ

- 全自動洗濯機

- 留守番電話

- 家庭用ビデオカメラ

- 1990年代

- FAX

- ポケベル

- 携帯電話

- GPS カーナビ

- 衛星放送

- パソコン

- 青色 LED と白色 LED

- デジカメ

- PHS

- ウォークマン的 MP3 プレイヤー

- 薄型テレビ

- DVD

60だか70年代あたりにはソニーのトランジスタラジオが世の中を変えたみたいだけど、おいらは知らんので割愛。

21世紀に入って今年で10年目。00年代最後の年。来年からは2010年代。で、00年代ってそういう家電あったっけ? おいらあんまし記憶にないんだけど。挙げてみるとテレビ関係だけかなぁ。ハイビジョンと地デジ。そのくらいかなぁ。ルンバとブルーレイがあるか。この2つはおいら詳しくないっす。

ハイビジョンは実は、1988年のソウルオリンピックを日本国内で生中継してる(受像機はバブル当時でも一般人が買える値段じゃなかったんで、街角に設置された受像機での視聴が主だった)。90年代を通してNHK が必死に普及活動をしてきたけど、コンテンツが揃ってきた今世紀になってようやく普及してきた。だから規格も技術もけっこう古いんだよね。ていうか最初期の規格 MUSE は絶滅済み。地デジは官主導で無理に流れを作ってる感じで、なんかちょっと違う気がする。

あと iPod があるか。これハード面は基本的に90年代の「ウォークマン的 MP3 プレイヤー」と同じだね。ていうか80年代のウォークマンが正常進化しただけだよね。ソフト面だとウェブ配信を取り入れたってのが革新的か。けど存在丸ごとが新しいってほどでもないかも。そのウェブ配信はバソコンに依存してるってことで、独立性が不完全だし。

Apple 製品で言うと、おととい iPad が発表されましたな。電子書籍がこれでついに普及軌道に乗るかってあたり。iPod のときの音楽業界と違って、コンテンツ元の出版業界は歓迎してるっぽい。

おいらはちょっと懐疑的。だってあれハードカバーの本よりでかくて重いでしょ。何百冊ぶんも入るんだろうけどさ。で、紙の本に劣ってそうな点。

てことで紙の本にそのまま代われるものとは思えんなぁ。さすがに「インクと紙の臭いも再現しろ」「ページの隅に絵を好きに描けるようにしてパラパラアニメできるようにしろ」なんて言わんけどさ。けどそれ用のソフトを作れば、iPad でパラパラアニメが本当にできそうな気がする。

むしろ電子書籍リーダ以外の用途に使えそう。メモ帳の代用なんてかなり行けそう。手書きのメモってよく書きたくなるよね。書いたのを丸や四角で囲って矢印を引っ張ったり。でもこんな簡単なことが、今の PC じゃいちいちペンタブレットを取り付けてペイントかドローのソフトを開いて立ち上がるのを待って、と段取りを踏まないとできない。しかもおいらはペンタブ持ってない。メモ取り特有のとっさの需要には今までの PC は向かないわけで。iPad ならそこらに応えてくれるかも。

あと、何かを大書してメッセージボードに使うとか。メモもそうだけど、iPad って突発的な書き物用件に役に立つような気がする。そう考えるとパソコンってほんとトロいよね。何をするにも必ず「いちいち」がついてくる。

おお、もしかして iPad ってかつての電卓が巻き起こしたパラダイムシフトをやってくれるのかも。

ずっと前に見た NHK スペシャルの受け売り。

電卓が出る前の計算機って、今のデスクトップ PC よりでかかったらしい。ていうか机1個ぶんサイズだったみたいで、例えばアメリカのオフィスじゃ手計算できない計算をする時は、計算機がある場所に行って、順番待ちをして計算してたらしい。

日本じゃ江戸の昔からそろばんがあった。だから計算機は手元に置いてあって、手のひらの上で操作するもんだという感覚があった。てことで技術の進歩でフツーに電卓が生まれて(実現までの技術開発の苦労は相当だったと思うけど、その発想に至るまで特に飛躍がなかったってことで)、フツーに受け入れられて、フツーにそろばんから置き換えられていった。小型化っつう、何の変哲もない技術革新なんだけど、そろばんがなかったアメリカじゃ電卓の出現は衝撃だったらしい。で、巨大な計算機は一気にお払い箱。「計算するから計算機のところに行く」というそれまでの彼の国の社会常識も即死。

電卓は初めの頃こそラップトップ PC サイズだったけどどんどん小型化して、そろばんより小さくなった。ポケットに入れて持ち歩けるようになった。いつでもどこでも、それまでは諦めてた複雑な計算ができるようになった。今はケータイに内蔵されるほどの単純機能だけど、電卓は世の中をずいぶん便利に変えたと思うよ。

ノート型が普及してもまだ鈍重な PC の隙を突いてくれるかもしんない iPad、電子書籍用途よりそういう未知の方向への大化けに期待してしまうなぁ。

話がそれちゃったね。

でさ、出版業界も「出版不況は電子媒体でしか解消できない」「昔のように強力な作家が続々と出てくれれば」とかそういう他力本願ばかりじゃなく、例えばもっと薄くて軽い紙を採用するとかさ、風呂で読んでもブヨブヨにならない紙にするとかさ、書籍の中で QR コードでケータイインターネットと連動するとかさ、画像なら挿絵のカラー率を上げるとかさ、映画界で流行りの 3D を積極的に取り入れるとかさ、そういう自助努力をもっとしてくれないもんかねぇ。そうだ、その点じゃ文庫本のカバー絵に凝る最近の方針はすごくイイと思うよ。

電子書籍のデータを自宅で製本してくれる装置とかないもんかね。読書家にとっては、本棚にズラーッとコレクションを並べて眺めるのも楽しみってことで。

ていうか本屋に注文したら3日以内に取り寄せてくれよ。1週間も待たされるんだもん、そりゃ本読む気なくなるわ。そりゃ Amazon に流れるわ。雑誌以外の一般の書籍ってさ、食品と違って腐らないし、コンテンツ重視だから家電みたいにメーカー同士が直接ぶつかり合ったりもしないから、商品の入れ替えを急がなくていい流通的ぬるま湯状態ってことで、そこらの意識が低いまんまなんじゃないのかねぇ。

「書籍は流通システムが特殊で」なんて言い訳は聞き飽きた。特殊っつうより陳腐なんじゃないのかと。ていうか特殊事情を言えばどんな流通だって業種ごとにそれぞれの特殊事情を抱えてるよ。みんな煮え湯を飲む思いでやってきた流通改革が書籍でだけできないんなら、そんな業界いっぺん丸ごと破綻しちまえ。

っつうかさ、地方の本屋さんさ、少数で緊急の発注は Amazon から仕入れるってのどぉ? 組合とかで Amazon に持ちかけてさ、定額料を支払う契約をすればほとんど仕入れ値でよこしてくれる取り決めをするとかしてさ。おいらローカルな本屋さんにはがんばってほしいんだわ。通販じゃできない立ち読みができるから。

話を戻しますよ(汗)。

2001年から今までで、革新的な家電製品ってほかに何かあった? LED 照明は最近よく売れてるみたいだけど、これから普及ってとこだね。けどこのまえ家電屋に行ったら売ってなかった。ガセネタか?

今ケーズデンキのチラシを見てるんだけど、そういう新商品ってデジタルフォトフレームくらいかなぁ。これも革新性じゃインパクト薄いような。あとは……うわ、シャープの「プラズマクラスターイオン発生機」ってあんた、日本の家電屋はこんなもん自分のロゴ付けて売るようになったんか。疑似科学を扱うメーカーの技術製品なんかどうかと思うぞ。おいらの中でシャープのブランド価値がこれでものすごく落ちましたですよ。

なんかこう、次々と面白いものやジャンク的なものが作られては売られてた80年代は遠くなり申したなぁ。90年代もいろいろ出てきたけど、外国の基盤技術に依存したり(GPS 関係とかパソコンとか)官主導だったり(衛星放送とか)、発祥がもろに外国だったり(MP3 プレイヤー普及の草分けは韓国製の Rio という製品だそうで)で、日本の家電メーカーの衰えはもう始まってたって感じ。

でもこうして見ると、日本の家電屋さんがすごいのを出し続けないと世界的にもどうにもパッとしないって空気はまだ残ってるみたいだね。ロボット掃除機ルンバはどこの国のだか知らんけど、やっぱ世の中や業界を塗り替えるってほどじゃないっぽいしさ。

掃除機と言えば Dyson。日本市場に家電で売り込みをかけるのは度胸が要っただろうけど、コンセプトの大胆さと独創性がうまく受けたね。こういうのが出て初めて、日本製品の弱点が分かるわ。日本製品は新分野開拓以外は「右に倣え+何かちょっとした付加価値」で済ませてたんだね。だから掃除機なんて飽和したと思って、現行路線にちょっと新機能を足したくらいのものしか開発してこなかった。「ダニパンチ」とかね。

Dyson は売り方もうまい。今までの白もの家電の常識を破る男っぽいイメージで、しかも「サイクロン式」なんてこれまた男前な名前を前面に出したりして。基本が右に倣え&マーケティング調査の言いなりの日本のメーカーにはなかなか真似できないかと。マーケティング調査って保守的な結果が出がちだから、それに頼りすぎると新しい製品を出しにくくなるってのもあるかも。無視して発売してコケたら「それ見たことか」「だから言わんこっちゃない」と必要以上に叩かれるのが必至だし。

もしかしたら電化製品って本質的にもう新ジャンルはあんまし出ないのかもね。既存のジャンルをチェックするだけで消費者は手一杯になってきたし。メーカーだってもしかしたら、これ以上手を広げたくないのかも。今あるジャンルで他社と競争するだけでヘトヘトなのかも。てことで、Dyson みたいに飽和したと思われてきたものを新たな視点でまた掘り起こすのが今の流れなのかも。

90年代前半にソニーが意地だけで作ったと思われる、CD ウォークマンを思い出した。ポータブル CD プレイヤーの試作品を開発したソニーの担当部署、もちろん「CD ウォークマン」の名で売りたかった。けど上役からダメ出し。「こんな大きいのはウォークマンとは言えない」。とはいえ CD が大きいんだからしかたない。けどメカ部分はソニーならもっと小さくできるんだと、どうあっても示したかったらしい。それで、めでたく「CD ウォークマン」の名を冠した製品が発売された。けど高速回転する CD がほとんど全部むき出し。CD をくわえてない時はカセットのウォークマンより小さかったんだけどね。こんなの使い物になんないことは誰でも一目で分かる。それでも売り出したソニー、90年代初頭のあの頃は天晴だったよ。

ジャッキー・チェンの1985年公開の『香港国際警察(ポリス・ストーリー)』でさ、悪役が電話する場面を思い出したよ。かけ終わるとその悪役、コードレス電話のアンテナの先端に手のひらをあてがって、シュッとかっこつけて押し縮めるんですよ。それまでそのアンテナ、びろーんと伸びてるわけですよ。ラジコンのプロポと同じテレスコピック型。ああ、時が見える。

ちなみにこの悪役みたいなアンテナの縮め方はほんとはダメ。曲がったりスライド部の穴が広がったりしちゃうんで。根元に近い方から少しずつたぐり寄せるように縮めていくのが正解。

けどうちで使ってるコードレス電話(90年代製)の親機ってテレスコピックアンテナだわ。今のコードレス電話はどうなってんだと Wikipedia の記事を見たらば、おお、やっぱ親機のアンテナが小さくなってる。けど子機にアンテナが出てる。うちのやつは子機は内蔵アンテナなんだけどな。

アメリカの Boston Dynamics という会社が Big Dog という4足歩行ロボットを開発したのは3年前あたり。滑らかな動きがかなり気持ち悪いんだけど、かなりの悪路を走破できるすぐれもの(動画 [YouTube])。軍用の輸送用として開発されたらしい。災害時も役に立ちそうな感じ。

米軍の地上部隊の兵隊さんの携行品って一人当たりものすごく重たいらしい。で、この負担を軽減するため、ロボットに運ばせようって発想らしい。現代文明の利器の自動車は大昔の馬やロバより大量の荷物を運べるけど、悪路やもはや道じゃないところを行くのに弱いですな。そういうときはタイヤはもうダメってことで、機械の足が求められるようになったってことかと。人が乗って運転するから、どうしても大型化してしまうしね。

んでまぁどうもアメリカ的なものの考え方って、ものすごい飛躍をしちゃったりするよね。今回挙げた「クルマ→ロボット」でちょっと思ってしまって。分かるのは、「テクノロジーは進歩するものなんだ→問題解決にはより高度な技術の開発・導入が必要」という、意外と単純な発想。

けど特に軍用だとさ、ハイテクに頼りすぎると現場運用で思わぬ落とし穴があったりするよね。それを修理できる人が限られるから、故障が作戦遂行の支障に直結しそうだし。その対策を講じるごとに、ひとつのことをやる仕掛けがどんどん大掛かりになっていく。

んでまぁ Big Dog ほどの悪路走破性もないしクルマよりはるかに非力なんだけど、そういう用途でものすごい発想の転換がなされてるものを見つけてさ。Big Dog がたぶんまだ実戦投入されてない現用じゃ最強かもしんない。これなんだけど。

我らが陸上自衛隊、いいところに目を付けましたなぁ。世界に誇る日本の発明品ですよ。ていうか人が引っ張る荷車なんてメソポタミアの昔からあったと思う。今になって日本のリヤカーが途上国で特別に重宝される理由がよく分からんけど。単純な道具ってほんといい。壊れる心配がそれだけ少ないし、修理やメンテナンスもやり方を覚えれば誰でもできる。全損しても経済的ダメージが小さい。自衛隊のリヤカーが1台壊れれば、また買えばいいだけの話。民生品をそのまま使ってるみたいだから、値段は安いだろうしすぐに調達できるはず。けど Big Dog が壊れたら、運用面でも経済面でもダメージかなりでかいんじゃないかと。

まぁリヤカーっつうと昭和な香りがするけどさ、最近は何でもかんでもデジタル化・ハイテク化じゃないですか。ときどき、これどうなのよって思うよ。もちろん携帯電話なんか電子化・デジタル化・微細加工技術で初めて実現したものだけど、そうじゃないものもあったりするんだよね。とりあえずエネルギー源の縛りがない道具ってすごいと思うよ。乗り物だと自転車にリヤカーだね。人力を、素手の労働よりはるかに効率よく利用するためのもの。軍用に耐えるものと微細技術はなかなか相容れないような気がするよ。だったら Big Dog よりリヤカーのほうがまだまだ実用的な気がする。

こんな話を思い出したよ。

米ソ宇宙競争の頃、NASA は宇宙船内の無重力環境ではボールペンのインクが出なくなることに気付いた。

NASA は巨費を投じて宇宙用のボールペンを開発した。さすがアメリカ。

一方ソビエトの宇宙飛行士は鉛筆を使った。

実際は宇宙船内で鉛筆を使うと、芯の粉が飛んでよろしくないらしい。けどなんだかもっともな感じのジョークってことでw

トヨタが主にアメリカで叩かれてとりますな。今度はプリウスのブレーキのリコール問題も出てきて。

しかしクルマのブレーキって安全性のかなり根幹の部分だから、一時的に効かなくなるなんてのはちょっとあり得ない感じがする。けどあったわけで、そういうときのためにリコール制度があるわけで。

で、リコールの対処法は ABS のプログラムの書き換えだそうで。バグですかね。アルゴリズム自体は大丈夫だと思うけど。おいらの素人プログラムと違ってアルゴリズムをちゃんと作ってるだろうし(←フローチャート書けない人)。

プリウスのブレーキはただの摩擦式じゃなく、クルマの運動エネルギーを回収して次の加速に再利用する回生ブレーキですな。それもあって複雑な仕組みになってるのかも。それでチェックの目が行き届かなかったのかもしんない。

デジタルものってリコールっぽいのが多いよね。リコールみたいな国の制度絡みじゃないけど、バグフィックスやセキュリティ対策とかでアップデートするじゃないですか。パソコンだけでなく、ルータも携帯電話もそう。これ、慣れない頃は「んなもん売る前に直せや、日本車じゃ考えられんぞ」なんて思ったもんだけど、あまりにもみんながみんなやるもんだから、ほんと慣れさせられちゃったよね。デジタルものが普及する前はこういうのってほとんどなかった気がする。昔はデジタル技術を使ってても単純だったからこんなことはめったに起きなかった、ってことだったのかもだけど。

物理的な機械と違って、プログラムはリソース容量内ならなんぼでも複雑に組める。そしてそれ自体は直接は目に見えない。てことで、どうしても不具合を見つけにくいらしい。てことでさ、もうこういうものを受け入れなきゃ立ち行かない今の文明の現状を鑑みると、思わぬメカで思わぬトラブルが出るのはもうしょうがないこと、と悟るのが大事なような気がして。

文明の発展って「仕方がない」を潰していくことだと思う。だったらこの現状、文明レベルの後退だと思うんだけどどうなんでしょ。それとも、デジタル機器でこういうことがなくなるような万全化の仕組みって開発されてる最中だったりするんだろか。

機械やプログラムって何か目的を持ってるわけで、それを成せるならできるだけ単純な仕組みの方が偉いのは機械工学の常識。けどどうも世の中は、メカは複雑なものをありがたがるような気がして。そこらを分かったうえで、客にアピールするために複雑なものを作る、だったら理解できるんだけど、それ以外の部分は極力簡単にすべきなんじゃないかと。おいらがハイブリッド車をイマイチ信じられないのは仕組みの中途半端さもあるけど、そこもあったりしてなんて今気付いた。

あとさ、ABS が付いてるクルマは保険でも優待されるけど、あれってそんなに素晴らしいものでもないよね。タイヤをロックさせるフルブレーキングより制動距離が伸びるんで。タイヤが完全に止まるとハンドル操作ができなくなるんで、間欠的にロックを解除して障害をよけられるようにするのが ABS。しかしこれそんなに役に立つのかねぇ。使ったことないから何とも言えないけどさ。とりあえず凍った道ではなんぼか使えるのかもしんないけど、そんなときのドライバーの一番の望みって、操縦できることより一刻も早く止まることだったりして。制動距離が伸びる ABS ってそこらへんがズレてる気がして。

現状でできるベストエフォートだってのは分かるけど、自動車の構造の複雑化に弾みをつけたなーって感じ。しかもその安全対策が誤作動を起こしてかえって危険ってのはどうなのかと。だったら誤作動を起こすものなんかはじめから付けない方がいいんじゃないのかと。

ほんと今のクルマってめんどくさい装備がゴテゴテついてるからな。エコドライブしないと警告する機能とか。そういうわけわかんないものを取っ払って軽量化・小電力化した方がよっぽどエコなんじゃないかと。で、エコドライブは運転手が自分で学んで実践するってので問題ないと思うんだけど。

クルマ屋の無駄な付加価値商売にこれからも付き合っていかなきゃなんないんですかね。とりあえずバソコンの OS の方だと、Mac も Windows もおととしまでは役立たずの新機能をゴテゴテ付けて、これが価値だと、それで動作が重くなっても価値があるからいいんだと無理押しするような商売をしてきたけど、そこらへんの勘違いにようやく気付いた感じ。クルマ業界はどうなんでしょ。

保険の優遇制度の関係上、今さら ABS やめますエアバッグやめますなんて無茶だろうけど、ソフト面もハード面も構造をできる限り単純化する方向のクルマって出ないもんでしょうかね。そうするとコストもリコール率も下がっていいことずくめのはずなんだけど。

アメリカのロボット研究は動物をモチーフにしたものが主らしい。今日紹介するのは魚ロボ。そっちに慣れると、人型のみに執着する日本式がちょっと異様に思えてきたりして。ロボットは生物の模倣なんだから、いろいろな生き物の動きをロポティクスとして研究した方が、より使いでがあるデータが揃いそうな気もしてくる。

てことで YouTube↓。

しかし、動きが滑らかすぎて不気味の谷だなぁ。で、ゆるゆる泳いでるけど、今のところはこのスピードが限界なのかな。

これ、どういう用途が考えられるだろ。ひとつ思いついたのが、群れをなす魚の先導役になって、魚を網に追い込むっつう漁業用途。映画『エイリアン』のビショップの役割w 例えばそんな使い道だとして、元祖のリアルな生き物と競い合う模倣ロボットで常に問題になるのがバッテリーの持ち。相手はまぁエサを食いながら泳ぐからそれだけでも有利なんだけど、エサなしで持久競争しても、ロボットのバッテリーの方が先にへたれるような気がする。金魚なんか全然エサやらんでも何日も生きてフツーに泳いでるからなぁ。そう考えると、人類の誇るテクノロジーなんて、億年単位で鍛え上げられた地球生物には全然かなわんことを思い知らされますわ。

あと人間の作ったものが苦手なのが、水の中という環境。すべての生き物の祖先はあまねく海の中で生まれ育ったんで、むしろ体内に一定量の水分を持ってないと、生命維持機能が止まって死んでしまう。けどメカは基本的に水気は厳禁。ここが不利なとこだね。この魚ロボットもきっと、電源や回路やモーターは厳重に防水してあるんだと思う。てことは、水圧が高いところは水がしみ込んできて無理ってこと。潜れる深さにけっこう低い限界があるってこと。

生き物と水は仲良しなのに、機械と水ってなんでこうも徹底的に仲が悪いんだろね。個別の理由だと「錆びるから」「回路がショートするから」「可動部の潤滑がダメになるから」とかなんぼでも挙げられるけど、なんでまたこれほどまでにダメな理由が揃いまくるのかと。水嫌いにもほどがある。ちなみに機械は真空環境も苦手。そこは生き物とちょっと似てる。あとあんまし寒かったり熱かったりもダメで、人類が快適と感じる、いわゆる「常温」でいちばん効率よく動いたり(CCD みたいな例外もある。これは極低温の方が感度が上がる)。

とまあ環境条件の好みが似てるところもあるにはあるんだけど、水がダメってところ、ここが生物と機械との本質的な断絶のような気がする。ロボットが生き物の模倣なんなら、いずれはこの壁を越えてこっち側に来なきゃいかんと思う。しかも生き物の水分は塩水だしな。機械は塩水が特に嫌いだったりして。サビも進めばショートも派手。

恒温動物の体温が36℃前後に設定されてるのは、この温度で酵素が一番活性化するから。酵素ってのはタンパク質でできた触媒ですな。本来は何百℃の温度が必要な化学反応でも、酵素っつう触媒のおかげで、こんな穏やかな温度できちんと作動する。こう考えると、生き物の体だって科学の法則で機能する機械だよね。

けど人造機械はまだ天然機械のコトワリを受け入れるほど高度化してない。それなのに外見や目に見える動きだけ再現しようとするから、なんだか無理押しな感じに思えるのかも。あああまた話がそれまくり。

いやまぁ弱り目に祟り目のトヨタをダシに「機械は単純さが正義」なんてぶち上げた舌の根も乾かぬうちから何を言い出すのかと自分でも思ったよ。うん。けど現行の人造機械の様式だと単純化は正義なわけで。これが壁を越えて天然機械の領域に踏み込んでいくと、設計の概念が変わる。そのときはまた別の常識があるんじゃないかと。ええ、言い訳です(汗)

『SF 新世紀レンズマン』(1984) っつうアニメ映画があった。特に話題にもなんにもならずに忘れられていった作品で、原作は洋モノの SF 小説だった。でさ、敵方の宇宙戦艦が生体メカだったのよ。パンフにそう書いてあったから間違いないw 自己増殖機能だか自己修復機能だかを持つそうで。今思うと斬新な発想だなぁ。外形は、内臓みたいにというか腫瘍みたいにモコモコブヨブヨしてて、不気味さを強調した感じ。正義の主人公側の宇宙船は地球文明の正常発展型で、普通の機械。直線的で精悍なフォルムだったわ。かっこよさの印象で言うと主人公側の肩を持ちたくなる演出だけど、テクノロジーとしては悪役側の方がはるかに進んでたってことになりますな。よく勝てたもんだ。うん。

ちなみに結末は、悪玉の心臓部分がまだ生きてて、脈を打ったまま宇宙の彼方に飛んでいくという、あわよくば続編狙いがミエミエのアレでw 別の映画だけど、宇宙での戦闘場面が世界で初めてフル CG というのが売りだった『スターファイター』(1984) もそういうすっきりしないエンディングだったな。宇宙戦闘機の見栄えが、旧来のミニチュア模型と違ってエッジが効きまくりで印象深かったよ。で、結局どっちもパート2は作られなかったw

この段取りで無事に続編が作られたのってほとんどないような。おいらが知ってる唯一の例外は『スター・ウォーズ』の EP4 → EP5 だな(とどめ刺されなかたダース・ベイターが次作でも登場ってことで)。ってもしかしてそれにあやかってこの時期にこういうオチの SF 映画が出てきたのか?

ていうかこの形のルーツをたどれば、『七人の侍』(1954) がそうだったりする。そして巨匠黒澤明はわざわざこんな結末にしたにも関わらず、続編をやる気はまったくなかったらしい。ま、その流れでの続編を本当に狙ってたのなら、野武士の親玉の心情や性格をもうちょっとは描くよなぁ。で、製作した東宝もそんな色気がなかったっぽい。

そりゃあフタを開けてみたらガッツリ荒稼ぎしてくれたものの、予算も日程も超過しまくりで経営幹部やプロデューサーの顔色を赤くしたり青くしたりだったこの作品の製作、もっぺんやろうなんて思わんかったのかも。で、黒澤と東宝の思惑が珍しく一致した、ということかとw

幼少のみぎりに聴いたことがある変な曲を、今また思い出した。ハタチくらいのときにこれを知ってる人を見つけたけど、その人もこの曲の由来をよく知らなかったっぽい。けど2人して印象的なそのフレーズを歌ってはウケまくってた。

今はインターネットっつう便利な道具があるねぇ。こうゆーくだらない需要に、不特定なやたら多数が出してくれた有象無象の知識がきっちり応えてくれるねぇ。それでやっと特定できたわ。

「♪そいっつの名はぁ〜 ポリーッスマンンンンン」

ここだけすごく覚えててさ。けど杉良太郎だったのか。意外や意外。彼が主演した刑事ドラマの主題歌だそうで。詳しくはこちらのサイト様にて。ドラマの内容は知らないけど、杉サマ自らがお作りになったアレげな歌詞とセリフでごまかしちゃったメロディから鑑みるに、かなり異色の刑事ドラマだったんじゃないかって気がするけど、どうだったんでしょ。タイトルの『君は人のために死ねるか』からしてキテるよなぁ。

けどこの曲、覚えてる印象と違うんだよね。記憶なんていい加減だから、何かほかのとすり替えちゃったんだろうけど、それでもどうも。

この曲を覚えててくれた人と共通だったのが、

ってあたり。他の人と記憶が共通ってのが、特に「パパンパンパパンパパン」が一緒だったってのがまだ気になる。これをもとにしたパロディが存在したのかなぁ。探してるのは杉サマのオリジナルじゃなくそっちの方なのに、探し方が悪いのか2人とも同じ妄想に支配されてたのか、いくら探してもネットは答えてくれない。んー、あれは一体なんだったんだろ。

ちなみに記憶にある歌詞はこんな感じ。

よく分からんけどさ、子供が喜んで歌うヘンな歌って、こういう過程でできていくもんなのかもね。てなわけで、おいらはガキの頃こんな歌に心奪われたよ。

いや、いい歳してこんなあやふやなガキネタに心を奪われまくるのもどうかって感じだけど。

ちょ、オリジナルはユーロビート版もあるのかよww(ソース)

おとといの魚ロボについてちょっと思ったんだ。

こいつを気持ち悪く感じてしまう理由って、

あんましうまそうじゃないからなんじゃないかと。

むしろ中身むき出しで泳いでるバージョンの方が気持ち悪くない。

魚を見るととりあえずうまそうかどうかで判断してしまうっての、日本人のサガなんですかね。

先週の金曜、『オーシャンズ』観てきたですよ。

自然もののドキュメンタリーって最近流行のような気がする。これってエコに関心が高まってるっつう客側の事情もあるんだろうけど、たぶん製作側としても、映画用のデジタルビデオカメラができたからってのもあるんじゃないかと。フィルムのカメラよりずっとラクに防水できそう。それに録画時間もずっと長そうだし(35mm フィルムだと最長11分。水中でフィルムマガジンの交換ってできるのかな)。

で、『オーシャンズ』。

よかったわー。一度見てみたかったウバザメの動いてるとこ見れたし。

この作品独自の個性といえば、カメラワークがすごいんですよ。まぁ海の中だから、浮いてるから、クレーンやドリーも楽々なんだけど、それでスペクタクル作品のカメラワークやってくれちゃって。これ、このジャンルの老舗の BBC や NHK じゃ発想さえしないんじゃないかと。テレビ屋じゃなく映画屋の発想ですよこれ。

あとまぁ海の中っつうと何でもかんでも青いわけだけど、そればっかだとさすがに飽きちゃう。てことでときどき水面上の風景も出すのは定番。けどほかに、海の中の場面で色を抑えてモノトーンにしたカットもあったな。鯖の群れのところとか。無理に色を付けない方がよく見えることってあるんだね。まあそんな感じで、シネマトグラフィ的にもいろいろ学べたりして。

しかしこう、なんだね、リアルな生態系ってほんと面白いわ。比較に出しちゃうのもなんだか申し訳ないけど、『アバター』の惑星パンドラの自然描写が素晴らしいとか絶賛だけどさ、正直こっち観ちゃうとあんなウソくさい生態系なんかどーでもよくなるわ。

けどどうもね、この手のドキュメンタリーって必ずあるんだよ。

お説教タイムが。

これが余計で。

生き物の面白&レア映像オンパレードだけじゃ起伏がないから、しばらくはその線で楽しんでもらって、〆にそういうメッセージを入れるとなんだか作品の格が上がる気がするっつう感覚なのかもしんない。客もお説教されたいのかもしんない。てことで需要と供給のバランスってやつですか。

けどこちとら生物学は基本的に興味本位の人でして。面白い生き物をそのまんま面白がるスタンスでして。で、どっかでもう聞いたような説教は食傷気味というか。エコブーム自体も、なんだか「誰でも分かるように」っつう配慮のせいか単純化しすぎの風潮も感じたりして、「それほんとかよ」なんてかえって疑ってみたくもなったり。『アース』で挙げてたホッキョクグマの絶滅への危惧も、どうもマユツバな気がしてるし。

何年か前に『へんないきもの』っつう書籍がベストセラーになったね。おいらも買って読んだよ。ああいう、ただ楽しむノリの自然系娯楽ドキュメンタリー映画ってできないかなぁ。

ガンダムでさ、ジオングっつうモビルスーツがあるじゃないの。シャアが最後に乗るやつ。

おいら秋の終わり頃に中古 PS2 買って、『機動戦士ガンダム 連邦 vs ジオン』をずっと激しくやってんのよ。今日もやったのよ。んで連邦側に付いてプレイしてると、最後の方になると敵方にジオングが登場でさ、ものっそい戦闘力でおっかないのよ。最終面のア・バオア・クー内部だと、当てても転ばないですぐ戦線復帰しやがるしさ。サイコミュでどこから5連装メガ粒子砲を撃ってくるか分かんないしさ。ていうか叩いて照準が黄色くなってからもホーミングが生きてて撃ってくるのは反則だと思うがなぁ。

そんなわけで、やつが来るとかなり恐怖の対象なんですよ。

その異様な姿形も恐怖感をそそってくれる。で、今日プレイ中に気付いたことがあって。この恐怖感、何かを見たときと似てるなぁ、と。

で、その正体が掴めた気がする。もしかしてジオングの元ネタってコレじゃね?

あああ怖い怖い怖い! フラットウッズ・モンスターちょー怖いよ!! (T□T;)

この宇宙人(?)というかこの写真に恐怖を覚える人、ほかにもけっこういらっしゃるみたいですなぁ。多くはおいらと同じく、子供の頃にこの写真を見てしまってトラウマになったらしい。いやーこれは年端も行かない子供には効くでしょう。

親が子を叱るとき、「そんな悪い子だと」+「狼が来るよ」 or 「お化けが来るよ」なんて定番のセリフだけど、この写真を見せつつ「フラットウッズ・モンスターが来るよ」だと10倍増しで効きそうな気がする。あとおいらの子供時代で言うと、ほかに「ツタンカーメンが来るよ」もかなり効果テキメンではないかとw

で、ジオングと共通なデザインは、「足なんて飾りです。偉い人には分からんのです」なのと、手指の感じかな。あと目ヂカラ(どっちもこえぇよ)。

んでフラットウッズ・モンスターの Wikipedia を読んでみたら、真ん中あたりにメンフクロウの写真が出てる。こいつもこいつで怖いな。ていうか『フォース・カインド』観ちゃったから、その方向でもフクロウにビビりまくるおいらだった。

バレンタインデイだけど特に関係なく (^_^;)

いやいや数人の女性の方々、義理チョコまことにありがとうございました m(_ _)m

バレンタインネタはこのくらいで。これで全部だし (^o^;)

東野英治郎は偉大じゃった。

なんか急に思い出したもんだから。

何がすごかったって水戸黄門もよかったけどさ、『用心棒』(1961) ですがな。飯屋の親父役で。脇役だったんだけどさ、すげぇ見事な演技してみせてくれて。どこってそりゃ全部。ってそれじゃ埒があきませんな。

出だしの状況説明場面からかなりキてた。その最中、おもむろにトンテンカンしだした裏の桶屋に「うるせー!」と怒鳴るタイミング。絶妙。なんで親父が桶屋にイライラしてるかってぇと、その宿場町、勢力がまっぷたつに割れて膠着状態に陥ってて。両陣営ともガラの悪い連中を何十人も召し抱えてて、町全体が殺伐としてる。で、小競り合いがあるたび人が死ぬんで、それで棺桶が売れて桶屋だけが喜んでる、という次第。それが「うるせー!」なわけ。

後で抗争が激化して、桶屋は「死人が多すぎてもう誰もいちいち棺桶なんか買ってくれなくなった」とボヤいてたけど。

けど飯屋のほうは、いっつもプリプリしてるわけでもない。八州様のお見回りが通りの向かいの名主を訪れたとき、主人公の三十郎と一緒に店の中から様子を伺う。三十郎の解説付きでそれを眺めてると、なんだかおかしくて笑いがこみ上げてきたり。親父のそのフツーっぽいなりゆきがまた観てておかしくて。

そして東野英治郎的クライマックスは、ストーリーが急展開を迎えるきっかけになる、飯屋で三十郎と卯之助が向き合うあの場面だな。卯之助が来る前、親父はご機嫌。三十郎の注文に「はいよ♪」。一瞬で機嫌が分かる。この映画の特徴は伝達効率の良さ(だと思う)。最小限の時間と情報で、最大限のことを客に飲み込ませてしまう。脚本からしてそうだし、それができる役者しか使ってない。

親父の上機嫌の理由は、三十郎が前の晩に、こっそりとナイスなことをしたのを知ったもんだから。お礼の手紙がこの飯屋に届いたのよね。三十郎はそれをつまらなそうに読んでテーブルに放置。そこに卯之助登場。やばい。卯之助は昨夜の一件を三十郎の仕業じゃないかと疑ってる。そしてその証拠がテーブルの上に!

親父、空いた皿を下げにそれとなくテーブルに行って、それとなく手紙もゴミクズとして持っていこうとする。けどその手つきがかすかに不自然だった。卯之助すかさず「ちょっと待ちな」。

この微妙な演技。微妙だけど観客にきちんと分かる演技。ギリギリのところですなぁ。その前後の観客の心境としては『親父ナイス! 早くその手紙持ってけ!』『ああーなんでそんなバレる動作するんだよ!』『親父が何もしなきゃバレなかったかもしんなかったのに。余計なことしやがって!』て感じ。もう客席は監督黒澤の思うツボですハイ。そしてその要求に完璧に応える東野英治郎。思い出すだにおいら完敗の気分です。何の勝負か知らんけど。

東野英治郎、小津安二郎の『秋刀魚の味』(1962) にも出てたわ。気が小さくてお調子者の「ひょうたん」先生ね。「『魚へんに豊かと書いて鱧(ハモ)』だなんてひょうたんのやつ、字ばかり知ってやがって」「娘もなんだかギスギスした感じだね」と、元の教え子たちに陰でバカにされたりして。そのギスギスした娘がこっそり泣き出す瞬間がわけもなくいとおしい。そんな映画です。

おお、『用心棒』のわずか1年後か。この映画も凄腕の役者さんがひしめいてたよ。あの頃って役者や監督は基本的に映画会社の専属だったみたいだし(他社に貸し出されることはあったらしい)、監督もお気に入りの役者を使い続ける傾向があったんで、この時期に黒澤(東宝)と小津(松竹)の両方の作品に出演したっての、すごいことなんじゃないかと。

笠智衆も両巨匠の作品に出たけど、黒澤の方は『夢』(1990) で、専属システムがなくなった後だね。笠さんの場合、「何の役やっても大体同じ。だがそれがいい」って感じで、芸達者とは一線を画す魅力でしたなぁ。つまり「普通の人」を演じ切った、もしくは観客が望む「自分がなれそうな範囲でこうありたい人」を体現してくれたってことで。

『秋刀魚の味』のオドロキってさ、この映画の封切公開の31年後に初めて見たんだけどさ、笠智衆と岩下志麻が31年間ほとんどそのまんまなんも変わってないってのがほんとびっくりだたよーw

今年の流行語でさ、これ出るんじゃないかなーと思うもの。それはトヨタの

ブレーキの効きの違和感をこう言い切っちゃった自動車メーカー。今のところプログラムのバグ説が有力っぽい雰囲気だけど、真相はおいらは知らん。けどそれ以前になんかヘンテコなところがある気がする。

自分が作って売ってる商品に絶対の自信を持つのは結構なことなんだけど、たとえ建前でも、客のフィーリングに極力合わせるのが売り手の仁義なんじゃないかと。現実には個別対応は完全には無理なんで、それができないならその点についてはお客に頭を下げて我慢していただいて、その製品の別なところやその会社のサービスに価値を見いだしていただくのが正道かと。それを「あんたの感覚がおかしい。自分が正しい。だから自分に合わせろ」と読めてしまうこのセリフはどういうことかと。

まぁおいらが直接こう言われたわけじゃないし、そもそも客でさえないんで別にどうでもいいっちゃどうでもいいことなんだけどさ。

2000年頃、三菱自動車のリコール隠しがすごい話題になったね。あれってたぶん、リコールを出すと会社の看板が汚れるからってのが隠す理由になったんじゃないかと。その事件の間に周りの人から聞いたのが、「日産ってけっこうちょくちょくリコール出すよね。あれはあれで正直なんだなーってかえって安心できるわ」なんて言葉。

リコール隠ししてる会社が現にあった最中だからってのもあるけど、リコールを出すこと自体は隠すことよりずっと客の信頼を掴めるって話でした、と。

今回のトヨタの場合はどうなんだろ。10年前の三菱の事例から学ばなかった、と考えるのが簡単っぽいですな。

けどどうも今回は、マスコミ的には「リコール隠し」という表現を避けてるっぽい。おいらには区別がつかんけど、どこか本質が違ってるのかな。んー、もしも前にも紹介したこちらのページ様の言う通りだったとしたら、そりゃぁ三菱の件から学びませんわな。このときはカネをばらまいてればみんな黙ってくれるっつう仕組みがうまく機能したっぽいから、「三菱自動車さんはドジを踏まれましたな」程度の認識だったりして。

さすがにアメリカじゃこの手口は通用しなくて、しかもおととしあたりからトヨタは広告費をケチるようになって、口止め効果がプリウスのブレーキみたいに効きが悪くなって、とかそういうことなんだろか。となるとマスコミが今回は「リコール隠し」と呼ばないのは、目減りしたとはいえまだトヨタの広告費が巨額だから気遣ってる、てことになるのかな。

上においらが書いたのは妄想ベースなんで、完全にヨタ話だけど(←逃げ口上)。

んでまだ続けちゃうと、トヨタが出してる広告費が騒ぎをこの程度で抑えてる、と考えてみる。けど話がここまで大きくなった以上、トヨタは自社宣伝をしにくいですな。不祥事を出した企業は定石として広告の自粛をするわけ。世論を逆なでしないように。そうなると、マスコミに流れるトヨタマネーがもっと減って、マスコミは自由をさらに得ることになる。そして火元がますます集中砲火を浴びる悪循環、となりそうな気配。トヨタはそこまで考えてリコール勧告を拒み続けたんだろか。

あと憶測といえば、新聞や週刊誌に面白いのが出てるね。直系社長に傷がつかないように不祥事を隠し続けたとか。ほんとかどうか分からんけど、もしそうだとしたらほんと本末転倒ですな。かえってひどいことになっちゃって。結果論だから言えるってのもあるけど、事実に対してシラを切り通せば、いつかウソが隠せる範囲を超えて必ずこうなるっつうのは一般常識でもある。そんなことも知らない組織、あるいは知ってても自発的に対策できない組織ってことになるのかな。

っつうかさらに勘繰っちゃうと、「社長に傷がつかないように」ってただの口実で、実は隠してた人たちは自分の保身しか考えてなかったんじゃないかとか。社長、外ヅラどころか内面までも、今すげー惨めな気分ですげー傷ついてると思うよ。不祥事が公になれば社長は普通こうなるわけで。しかも社長なのに事態を把握してなかった、知らされてもいなかった、気付きもしなかった、外から言われて初めて知った、なんて面目丸つぶれなわけで。現にそうなったわけで。その惨状を見るに、「社長が傷つかないように」は口実だな、と思える次第で。

トヨタっつうと何かと組織論や経営論の手本として扱われてきたけど、そりゃ周りの人たちが勝手に作り上げた幻想だったのかも。実はどこにでもある、矛盾抱えまくりの普通の会社組織だったのかも。

「いい夢見させてもらったぜ」©柳沢慎吾

こんな状況だと、社長のすべき手っ取り早い対策はアレですな。前体制の批判。「オレじゃない。みんなあいつが悪いんだ」と。これで自分の体面だけはどうにか保てるかと。ソビエト連邦の歴代書記長の手口だけど、21世紀の資本主義社会でも通じるかな。

クルマの進化で前々から「これおかしいよなぁ」と思ってることがあって。

それは排気量の大型化。これ、正常に技術が進歩してるんなら、パワーを保ったままむしろ排気量は小さくなっていくべきなんじゃないかと。

かなり昔、床屋に行ったらさ、オーナーさんが「もう暗いし寒いから家まで送ってくよ」と。お言葉に甘えておクルマに乗せていただいたらさ、どうもあんちゃん、新しく買ったクルマを自慢したかったらしくて。家に着くまで「いやー2000 (cc) はイイよ」と連呼してた。当時 2000cc は憧れの的だったらしい。そして今、フツーに 3000cc が走ってるよね。

当時は消費税導入前。モノの売買は基本的に無税だった代わり、高級品や贅沢品として登録されてるものには物品税というものが付いてた。クルマの場合は 2000cc 以上。で、2000cc の場合は実際は 1997cc あたりだったりして、課税対象ギリギリ手前。んでそこそこ高級感もあるから人気あったしで、お値段もそのぶん高めってことだったらしい。物品税に取られるよりは安かったってことか。まぁ庶民が買うにはけっこう決断が必要なアイテムだったってことで。

消費税導入と同時に物品税は廃止。どの排気量のクルマでも税率は同じ。そして時代はバブル。ここから日本のクルマの大型化が始まった。

ここを境に日本人の暮らし向きがよりリッチになったから、クルマの大型化は避けられないとは思う。バブル崩壊からかれこれ20年、日本はずっと不況のままだと思うけど、いったんペロッとなめた富貴の味はそう忘れられない。クルマは相変わらず大きい。

で、あれから20年。床屋のあんちゃんの頃からだとそうねえ24年ですか。ほぼ四半世紀。で、クルマのガタイの大型化に合わせて排気量も増えた。なんでか知らんけど軽自動車までバブル期に 550cc → 660cc への大型化を果たした。技術が進歩してるなら、550cc のままで時代合わせたパワーアップがなされててもいいと思ったわ。

そのぶん燃費がなんぼか改善されたけどさ、燃費がドバッとよくなったのは、10年ちょいくらい前からじゃないの? プリウスが、超低燃費車が商売になることを示してから。けどホンダの初代インサイトは人気がイマイチだったんで、ほかのメーカーは様子見を決め込んじゃって、その市場が本格的になるまで10年を要した、んじゃないかと。

超低燃費の試みはバブル崩壊直後あたりからもうあった。ホンダは CM にジョディ・フォスターを起用したシビック に VTEC-E というエンジンを積んだバージョンを出した。燃費のよさは群を抜いてたらしい。ただこの頃はまだ「あと2,3年待てばまた景気が良くなる」と信じられてた頃で、「燃費の良さでクルマを選ぶ = ビンボくさい」っつう価値観があったと思う。それもあってかあんまし話題になんなかったと思う(シビックをカッコイイと感じたのはこのモデルまでだったなぁ)。

トラックでも、当時の東京モーターショウに行った友達にパンフを見せてもらったら、回生ブレーキを積んでた試作車があった。今のハイブリッド車は発電式だけど、そのトラックは圧縮空気式。ブレーキで得るエネルギーでボンベに空気を詰め込んで、次の発進時にはその圧力を利用してエンジンをサポートする仕組み。ハイブリッド的ですな。ディーゼルは加速の効率が特に悪いんで、こいつは効きそうだったわ。いまだに実用化されてないみたいだけどなんでだろ。

でさ、低燃費エンジンってさ、原理的には小型ハイパワー型にもなり得るはずなんですよ。比較対象に普通のエンジンも考えると、普通のエンジンより少ない燃料で同じパワーを出せるんなら、同じ量の燃料をぶち込んだらもっとパワーが出るはず。そんでその方向性のままパワーを変えないようにすると、エンジンが小さくなる。原理で言うとそうなるけど、熱機関はサイズが小さくなると効率が落ちるっつう特性もあるんで、実際にそこまでうまく行くかはちょっとおいらごときには……(←逃げ口上)。

回生ブレーキはより直接的なパワーアップ策だよね。ブレーキングで溜めたエネルギーを加速時に利用するってことで、一時的なものでしかないけど、とりあえず今まで捨ててたエネルギーでブーストなわけで。で、こういう、燃料を食わない方向のパワーアップ法があるわけで、こんな技術がエンジンの小型化に結びつくはずなのに、なんでか排気量が大きいまま新世紀に突入してきてるわけで。なんかこう、みんな騙されてるような気がして。

これってやっぱアレですかね、排気量の大きさがステイタス感をもたらすってやつなんでしょうか。アメ車的発想というか。

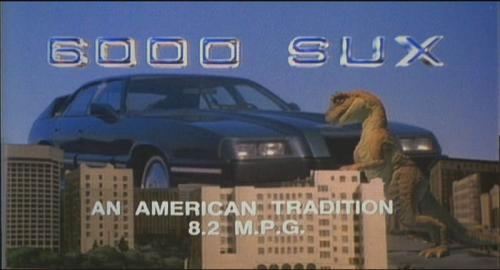

1987年公開の『ロボコップ』でさえ、そういう価値観は時代遅れだと皮肉ってたよ。その頃のアメ車の「大きいことはいいことだ」な価値観を時代の遺物に押しやったのが、何を隠そう日本車なんだけど。でかいだけでろくでもないアメ車を、当時の日本人は馬鹿にしてたもんだけど。で、今の日本が、四半世紀前のアメリカの価値観でクルマを買ってるってことなのかねぇ。

けどやっぱ、例えばセルシオのエンジンが 1500cc だったらおいらもテンション下がるかも(結局どっちなんだ)

だからって、プリウスやインサイトに乗って環境意識を語るのもいささかうさん臭いけどね。徳大寺有恒の受け売りだけど、最も環境に配慮した態度は「クルマに乗らない」だからして。

今日気付いた。日産の e-4WD ってハイブリッドなんじゃね? と Wikipedia 記事を見てみたら

だそうで、ハイブリッド車ではあるけどハイブリッド車のくくりには入ってないってことか。記事の内容からしても「簡易ハイブリッド」みたいな感じかな。特に燃費がよくなるわけでもないし。けど目の付けどころがイイね。加速時の手助けが主みたいで。ここがレシプロエンジンの一番燃費が悪くなるところだからね。けどそれは事前にエネルギーを溜めてればの話。

大容量のバッテリー/コンデンサがないってことは、モーター駆動用の電力はその時のエンジンからダイナモを通して得られるわけで、結局エンジンは普通のクルマと同じ程度の負担を強いられるってことか。利点は、トランスミッションとプロペラシャフトを通さなくていいぶんだけの効率化。それが普通の四駆と比べて5%ほどの効率アップ。ちょっとしょぼいというか。

んー、技術の日産さん、技術的にもう一声いきませんか。

バッテリーか大容量電解コンデンサを積んでみてはいかがかと。ハイブリッド車の肩書きも得られるし。

今ホンダのハイブリッドシステム "IMA" の Wikipedia 記事を読んでるとこ。ははぁホンダって大容量電解コンデンサ方式は捨てて、バッテリーに日和ってたのか。90年代にちょっと流行ったネットカフェでホンダの公式サイトのハイブリッド車のコーナーを見たときは、エンジンと同軸一体型の薄型モーターにこのコンデンサを装備っつう意外な発想にコーフンしたのを覚えてるよ。

e-4WD にホンダの電解コンデンサを組み合わせるといいんじゃないかって気がしたけど、そうかコストがまだ折り合わなかったか。じゃあバッテリーで、て感じで、ホンダに頭下げなくていいから、「あともうちょっとでハイブリッド」な e-4WD をハイブリッドシステムとしてでっち上げ完成させちゃいかがかと思うんですが。1から作るよりよっぽど簡単にできそうな気がするよ。

日産はバッテリー電気自動車を指向してるけど、今はハイブリッドが売れる風潮だからね。おいらもバッテリー車に賛成だけど、まだ時代が追いついてないっぽいしさ。ゴーンさんいかがですかね?

e-4WD を知ったとき「これはイイかも」と思ったのは、前後のパワートレインが軸でつながってないってことだったよ。動力源が前後に2つあるからそうなるわけで。この手の四駆はかつてローバーミニのラリー仕様で存在したことがあるみたいだけど、一般のクルマじゃあんまし現実的じゃない気がする(しかしただでさえ狭苦しいあのクルマにエンジン2基ってどうなのかと。重量バランスとかめちゃくちゃだったんじゃないのかな)。

RC カーでも石政というメーカーがこのタイプのオンロード四駆を出したことがあって、おいら持ってたんだわ。けどなんだか扱いにくかった印象しかなくて。おいらの場合はマブチ380モーター×2で非力モーター同士だったんだけど、それでもとてもまともに操縦できるもんじゃなかった(腕前の問題ももちろんあったけど)。540モーター×2とかもっとスペシャルなモーター×2だったらどんだけすごかったんだと。少なくともスピードコントローラーは焼き切れてたなw

RC カーは関係ないとして(汗)、動力源が1個で4輪に動力を分配する今の普通の四駆って、けっこう無理がある仕組みな気がしてて。フルタイム方式だとデフギア3個だもんな。けどレシプロエンジンなんつう、付帯装備をごちゃごちゃ要求するワガママな動力源なんて、複数は積みたくない。となると、追加の動力源は必然的に電動モーターになりますな。それで動力源の複数化がいけるとなると、プロペラシャフトがなくなるんで、メカの配置の制限からもある程度開放される。センターデフの効き具合の調整なんてのもしなくて済むようにもなる。

e-4WD ってそう考えると、日産なりの単純化の提案だったんじゃないかと。

自動車販売は過当競争下にあるんで利幅が薄い。どのメーカーも、なんとか利幅を確保したくて必死。だったら、同じ機能を提供するにはできるだけコストが低い方がいい。コストダウンの一番の方法は単純化。

けど同時に、メーカーは付加価値を付けて値段をつり上げたい。てことでこの方向じゃ、オートマにパワステにパワーウインドウにエアコンにターボに四駆に、それにあれやこれやといろいろゴテゴテ付け足してきた。これってどのメーカーも追随しちゃうと差別化が図れないわけで、だんだん値段をつり上げる理由にならなくなってくる。けどこれをやめるとサービスダウンになってしまうから、価格維持の点でやめるにやめられない。

そんならさらなる新技術の導入で付加価値の部分をより単純化すればいいんではないのか、ということで e-4WD が生まれたんじゃないのかと。トータルで本当にコストダウンになってるかどうかは分からんけど、そういう方向で開発されたんじゃないのかなぁと。

クルマってどんどん複雑になっていくからさ、ときどきでも単純化の方向に振らないと、しまいにはメーカーの手に負えなくなりそうな気がしてて。値上げできる社会情勢じゃないのに、セールス的にいずれ無力化すると分かってる付加価値をゴテゴテ付けて売りたがるもんだから。

プリウスやインサイトってその点でかなり危険なところまで来てる気がする。で、もしかしたら日産はそのヤバいスパイラルに気付いて対策し始めてるのかも。

おいらの勝手な予想。ハイブリッド化でクルマの部品点数とプログラムのバイト数はピークに達して、次のバッテリー電気自動車の時代で拍子抜けするくらいドカッと下がって、クルマの構造が大幅に単純化されるんじゃないかと。前にも書いたけど、したら中進国レベルでもそこそこのクルマを作れるようになって(人件費の安い国がユニット単位で部品を買ってじゃんじゃん組み立てるという、家電製品的な製造風景になるんじゃないかと)、自動車業界全体もそれを受け入れる社会もものすごく変わってしまうんじゃないかと。そうなるともはや自動車工業は枯れた産業ってことで、その国の技術力の象徴だなんてとても言えない二流のジャンルになるってことで。

業界じゃ環境技術革新の真打ちとして燃料電池車を考えてるみたいだけど、あれはバッテリー車に比べてどう考えてもコストがかかる。もともとの仕組みが複雑だし、レシプロエンジンと同じくらい付帯装備をあれこれ要求するワガママな動力源だから。家庭用やオフィス・工場用みたいな固定設備用途ならいけるかもしんないけどさ。それまでにバッテリー車のシンプルさと低コストを世の中がいったん享受してしまえば、きっともうレシプロ時代に戻りたいなんて誰も思わなさそう。で、そんなときに燃料電池車がデビューしても、レシプロ並みに高価でめんどくさいんじゃ「クルマなんてその程度のモノに手間も金もかけたくない」なんて具合で、もうハナもひっかけられないんじゃないかと。技術の進歩は前世代の花形産業を陳腐化させるものなんで。

邪推すると、自動車業界としては今の延長で、面倒なシステムの付加価値で稼ぎたい思惑で燃料電池車に注目してるのかもね。

前は時計工業を例に出したけど、ほかにも大陸間弾道ミサイルや核爆弾だってそう。60年前は第二次大戦で勝った国だけが開発できた超最先端かつ超巨大な技術だったのに、今は隣の最貧国が開発中。あと60年すれば個人レベルのテロリストが作っちゃうかも。どんなすごいハイテクもいずれはこうなるってことで。

未来なんてどうなるか分からないんで、当たるも八卦、当たらぬも八卦なノリでひとつ(←逃げ口上)

今トヨタが集中砲火なおかげで、ほっと一息ついてる大企業があると思うんだ。

きっとそれは日航。

この前まで新聞に登場しない日はなかったのに、毎日デカデカと書かれて経営再建中の営業妨害もいいとこだったのに、記者さんたちこぞってトヨタに食いついたもんだから、日航の方は忘れられたわけじゃないけどかなり手薄ですな。

今のうちだよ。面倒な監視の目もあっち行ってることだし、You 決めることさっさと決めて、始めることとっとと始めちゃいな。

このタイミングの良さ、ひょっとしてトヨタの件、これが狙いで日航が裏で手を引いてたとか?w いえ、すんませんほんの冗談ですハイ。

そういやおいら日航に乗ったことないな。三沢←→羽田で飛んだことはあるけど、当時は合併前の JAS だったよ。仙台→名古屋のときは ANA だったような。あれ、三沢←→羽田のときは羽田←→岡山の飛行機だったな。あれは日航だったのかな。なんか JAS のような気がするけどさ。まぁどうでもいいや。国際便はそうねえ、ノースウエストにユナイテッドに全日空に大韓航空ですか。いっぺん兼高かおるのパンナムに乗ってみたかったな。パンナムは『2001年宇宙の旅』(1968) でスペースシャトルを飛ばしてたっけ。まさかあんなに早くに潰れるとは。

デーゼルエンジンの吹け上がりが異様に悪いのってさ、もしかしてフライホイールが重いからとか?

フライホイールが本当に重いかどうかも知らないんだけど、そうだとすると綺麗に説明がつくなぁと。さっきまではエンジンや燃料の特性のせいだとばっかし思い込んでたさ。

ディーゼルってガソリンエンジンより圧縮比が高いわけで。ノッキング気味で回ってるって感じらしくて。てことで振動が大きい。その回転を安定させるために、エンストしにくくするために、と考えると、妥当な対策はフライホイールの大型化。

しかしガソリンエンジンはスパークプラグで点火のタイミングを調整できるけど、ディーゼルって確か自然発火だから、エンジン特性をリアルタイムで調整するのって難しいような気がする。

今は低燃費に工夫を凝らす時代だから、もし点火タイミングをいじれないとなると、あんまし将来性がないんじゃないかとか、ちょっと心配になったりして。ていうかおいらディーゼルってあんまし好きじゃなかったりして。排気ガスが臭くて汚いしさ(欧州車はその問題をクリアしたらしいけど)、鈍重だし。うるさいし。揺れるし。

けど圧縮比が高いってのはいいよね。そこは技術的に素晴らしい。結果的に燃費もよくなるし。

吹け上がりが悪いディーゼルだからこそ、ハイブリッドシステムでフォローすべきなんじゃないかと思うんだ。とりあえずストップ&ゴーが多い乗り合いバスってハイブリッド化しないもんかね。汚い排気ガスも減って、加速のうるささも減って(最近のバスはかなり改善されてるけど)、燃費も改善されて、いいことずくめだと思うよ。それに見合った巨大で高価なバッテリーがネックになるけどさ。

このまえハイブリッドを「複雑だから」とこき下ろしてバッテリー電気自動車を持ち上げたけど、それはもっと高性能なバッテリーがもっともっと安くなるのが条件なんでしたわ。で、それまではハイブリッドがつなぎとしていけそう、という感じでいかがでしょ(汗)。乗用車サイズだとバッテリー車の時代がちょっとだけ見えてきたっぽいけど、大型車の電動化はそこからかなり遅れそうな気がする。ハイブリッドががんばる時間がより長そうってことでひとつ。

大型車の次世代燃料の有力候補に DME というのある。こいつに移行するなら、使うエンジンは相変わらずディーゼル。フライホイールのせいか吹け上がりが悪くて、加速時には燃料をガバガバ食う。やっぱしハイブリッドを入れたいところ。バッテリー車の理想は理想として、現実的な解はこれなんじゃないかと。今は乗用車用途でノウハウを積んでるハイブリッドシステムの本来の居場所のような気がしてきたよ。

しかしハイブリッドシステムって回生ブレーキはいいけど、あれってかなり複雑になりそうだから、「走りながらダイナモで普通に充電→加速時にモーターで補助」っつう形でも充分に燃費向上できると思うけどどうなんでしょ。一応プリウスにはそういうモードがあるみたいだし。ていうかプリウスのブレーキ問題って回生ブレーキのプログラムのバグとかいう話が出てるよね。リコールでそのプログラムを書き換えてるとか。かなり複雑怪奇なシステムなんだなーっつう印象があったりして。しかも ABS システムも絡んでるからますますごちゃごちゃなんじゃないかと。

っつうかフライホイール説が正しいとすると、ディーゼルエンジンはそれ自体が安定して回転するようになれば、フライホイールを軽量化できて、アクセルの応答も燃費もよくなりそうに思うんだけど。プロのエンジン設計屋さんも当然そう考えてらっしゃって、現状が今できる最良ってことなのかな。

いいねぇカルチャークラブ (^_^)

ボーイ・ジョージってポッと出の印象があったけど、こうして聴くと歌うまいなぁ。青筋立てたりコメカミにシワ寄せたりの押し付けがましさがないや。ステージだって激しい動きも凝った振り付けもなし。「オレ頑張ってます!(鼻息)」が見えないこういうユルっぽさって、かえって現代的な気がする。「服がルーズなのは体型のバランスの悪さを隠すため」とかやっかみっぽく言われてたけど、バンドのテイストがそうだから、それはそれで合ってる気がする。

本人は別にオカマとかじゃない普通の男性らしかったんだけど、ボーイ・ジョージという道化キャラを演じてたんだね。今になってよく分かるわ。つうか今の目で見ても美人なメイクだなぁ。

それに飽きたのか、カルチャークラブの活動を短期で終えた(ぶっちゃけ飽きられて後が続かなかった)後は半ば隠居生活みたいな感じだったと思うけど、そんで男の普通の格好をしてるのをパパラッチにすっぱ抜かれていじられてたのは可哀想だったわ。いいイメージのまま消えていったんだから、そっとしといてほしかったよ。

音を作ったのは、たぶん当時の売れっ子プロデューサー、ナイル・ロジャース。裏方なのに日本のカセットテープの CM に登場するくらいの知名度を誇ってたわ。同じ時期にプロデュースしたマドンナの "Like a Virgin" が入ってたアルバムでも、あの独特のサウンドが鳴り響いてた。このあたりで耳を育ててもらったおいらにとっては、この手の音がいちばん可憐でキュートに感じるよ。

この頃は邦楽の音はどうもイマイチでね。シンセの音色の趣味もなんだかちょっとだったし(けどシンセの機材は世界市場で日本製品の独壇場だった)、音質もこもり気味で。業界の人たちも問題として分かってたみたいだけど、どうも電圧のせいってことで片付ける風潮があったみたいw クオリティを求めるミュージシャン(当時「アーティスト」という言葉は海外でのみ通じてて、邦楽じゃ一般的じゃなかった)たちはロサンジェルスにレコーディングしに行ってたな。ただ、「ロスで録った曲は売れない」というジンクスがあったようなww

この電圧説、映画でもこの時代は邦画はハリウッドに何もかもてんでかなわなくて、「予算があればできるんだよ。予算があればね」とすねたり息巻いたりしてたのと同じだね。実はできやしないのの言い逃れ。てか音楽も映画もその直前まではその品質で問題なかったのに、どっちも黒船来襲で立場がなくなってしまった、と。

カルチャークラブが売れまくってた80年代前半って、小林克也の『ベストヒット U.S.A.』が火付け役になって洋楽ブームが巻き起こったんだけど、あんな深夜番組が単体でこんなでかいブームなんて起こせるわけがない。きっとその頃ね、そういう潜在需要がでっかくなってたんだよ。きっと爆発寸前なタイミングだったんだよ。

だって邦楽、アイドル全盛時代だよ。女性アイドルはまだ歌唱力をウンヌンする向きがあったけど、男性アイドルはほら、トシちゃんとかマッチとかあそこらだから。もう馬脚が出てたんだよね。そこらの曲はもはや作品じゃなく、力ずくで売る商品なんだと。限定したターゲット層だけを相手に激しく営業すれば充分に儲けられる、それ以外の大多数は無視して OK、そこらから白い目で見られても構わない、という手口。今で言う街角の羽毛ふとん業者とあんまし変わらない。こういうやり方に力を入れれば入れるほど業界全体の信用が落ちるのに、目の前の儲けから逃げられなかったっての、なんか哀しいですなぁ。

この頃にほかに売れてたジャンルといえば演歌と歌謡曲。あと自称ロックのやっぱし歌謡曲とか。フォークやニューミュージックもいいんだけど、ここらはどのジャンルも、自虐のどん底を出発点に最低限の小さな幸せでいいじゃないかっつう共通のしみったれ感が支配的。こいつは裕福になり始めた日本の中流層にとっては一定のフラストがたまりますな。それ以外といえば「引っかかりやすい客層以外お断り」のアイドル音楽だけかよ、と。閉塞感 MAX。

そんなときに、キラ星のような洋楽ポップサウンド&豪華なプロモーションビデオに圧倒されてしまった人たちは、もう日本のしみったれた音楽シーンに見向きもしなくなった。もう全てが別次元だったもんなぁ。

日本って洋楽アーティストの世界ツアーがよく組まれる土地だとは思うけど、日本の音楽市場じゃ洋楽って差別されてる感というか、J-POP より明らかに肩入れのしようが違う。洋楽が目立たないように業界が操作してる感が、今に続くまでずっとあるような。確かに歌詞が全部英語じゃ何を歌ってるのかよく分からんけど(おいらも聞き取れない)、おかげで音楽性や世界的な流行から取り残されてきた感じ。実際、歌詞がよく分からんくてもサウンドのすごさは分かるわけで。

んで数年遅れで劣化コピーみたいな邦楽が出回ると。「そういうのはそのままではいささかアレですから、プロが日本人の感性に合った形に噛み砕いて、あらためて日本人の歌手でお届けいたします」的な、ある意味客の能力をなめたやり方をされてたというか。つかリフのパクリってフツーにやってたしな。中森明菜の曲で YES の『ロンリーハート』そのまんまとか。富田靖子の曲でペットショップボーイズの『哀しみの天使』まんまとか。リフは著作権かかんないのかもしんないけど、そういうことするから洋楽派が邦楽を鼻で嗤ったりしたわけで。

これって日本の音楽業界が危機感を覚えて、日本市場から洋楽を閉め出したんだろか。で、洋楽の売り方を模倣した J-POP を立ち上げたとかそういうのかな。あぁあと、日本の音楽シーンはカラオケと一体だから、邦楽の方が需要があるってのもあるね。カラオケで洋楽を歌うとみんな引くもんなぁ。

てか Deep Purple の "Highway Star" のカラオケ、94年に歌ったらギターソロとキーボードソロが全部再現されてたのに、99年にまた歌ったらそれぞれ半分くらいにされててさ、なんだかなーって思ったわ。ソロパート削ったらこの曲の意味ないじゃん。おいらの下手なボーカルよりそっちが聴きどころなのに。

てことで J-POP って80年代の洋楽来襲の衝撃から生まれたんだと思う。あの頃に比べて歌い手の歌唱力も飛躍的に伸びて(評価の焦点も変わってしまったけど)、顔がカワイイからってだけでヘタクソな歌が売れまくってしまう異常事態はなくなったね。んでどうにか対応できた若者向け音楽はいいとして、ここらへんの大変化の蚊帳の外にされた演歌と歌謡曲はほぼ壊滅状態。評価基準が変わったから、昭和の先人たちが営々と築き上げてきた技術体系は一気にお払い箱。

2000年あたり、「この1年、宇多田ヒカルひとりが演歌全体の売り上げ以上を稼いだ」と言われてたっけ。そこらは難しいよな。このジャンルのお客は急な大変化を求めないだろうから。けど CD 屋さんは商売なもんだから売れる方に流れる。演歌・歌謡曲ブースは縮小・廃止する方向で、そのお客はますます CD を聴かなくなったし。あるいは、ジャンルによってレコード→ CD っつう媒体の変化についていけたかどうかで勝敗が決まってしまったのかも。

そんで、洋楽テイストが強いとされる宇多田が頑張ったんで、今度こそ洋楽が日本の音楽市場に受け入れられるのかと思ったらまたしても見送り。「マニアックな人たちが聴く、違う世界のよく分からない音楽」という評価のままって感じですなぁ。ハリウッド映画は日本人も抵抗なくよく観るのにね。

洋楽、ちょっとでも慣れると楽しいのになぁ。

けどまぁ洋楽の中でもことさらマニアック視されるハードロック/ヘヴィメタルってさ、なんでそう見られるのかっつうと、たぶんファンの思い入れが強すぎるからなんじゃないかと。ここらのファンの語りって濃い&長いからなぁ (^^;)

と、ここまで語って、この日記がその傾向ありまくりということに気付いた(脂汗)

昨日の続き。

で、業界内では勝ち組の J-POP。勝ち組だけど悩みは深いみたい。売り上げが年々落ちてるんだそうで。その理由を、大型新人アーティストがなかなか出ない、旧来の大物も新作が振るわない、むしろベスト盤がそこそこ売れてる。それが新人・新作需要を食ってしまってる、あたりに求めてるっぽい。なんだかリメイク企画ばっかのハリウッド映画の低迷みたいだな。あと少子化と景気が悪いのも口実に使えそうだな。

10年くらい前、ミリオンが出てるとは言っても特定のアーティストがいつも通りの大当たりな状態で、このままじゃ市場全体が尻すぼみなんじゃないかって見方が新聞記事に出てた。で、その通りになった感じ。受け売りだし結果論だからおいらは威張れんけど。

これ、どうなんでしょうね。なんか80年代の邦楽の閉塞状況とちょっと似てる気がする。ただしあの頃と違って「歌の力」で売ってるからだいぶ健全ではあるけど、健全であるがゆえに、具体的な問題点や解決策がよく分からんのよね。ぶっちゃけた話、そろそろ飽きられてきたってことじゃないかと。

J-POP は相変わらず日本の若者に愛されてて、カラオケでも絶大に支持されてる。けど売り上げは落ちてる。iTunes やケータイの着うたフルなんかのネット配信が普及してきてるから CD の売り上げが落ちるのは正常な反応としても、それを足しても市場縮小ってのは、

このあたりが理由のような。やっぱ J-POP っつうジャンルそのものが飽きられてるってことかも。でも J-POP はスタイルも売り方も洋楽の方式を取り入れて、さらにカラオケと連動もして、アイドル商法が荒らした市場を乗っ取る/受け継ぐ形でのし上がってきた。で、海外同業の業界からも直接マネすべき元ネタはなさそう。自分でどうにかするしかなさそう。

同業じゃないけど、国内の娯楽産業に参考にできそうなのがあるね。それはお笑いと日本映画。この不況のさなか、かなり伸びとりますな。いつまで人気が続くかが怖いっちゃ怖いけど、今この時代の大衆に受け入れられてるのは現実かと。

音楽とはすぐ隣の業界だしお互いにかぶってる部分も多いんで、いろいろ取り入れたり連動させたりってのはすぐにできそうな気がするけどどうでしょ。

しかしお笑いブームは第一次と違ってもう長いこと続いてるし、R-1 ぐらんぷりとかも大人気だけど、その主力媒体のテレビ自体は凋落傾向だね。リーマンショックで広告収入がガタ減りしてるのが最近の言い訳トレンドだけど、その前からネットやケータイに客(が消費する時間)を取られまくってましたわな。

日本映画が好調なのは、劇場がかっこいいシネコンに更新されて行きやすくなったのもあるけど、テレビとのタイアップがうまく当たってるのも大きいっぽい。そのテレビが落ち込んでるなら、映画の方もこれからどうなるんだかって感じかな。映画の場合、リメイクや原作小説ものっつう別方面のタイアップがあるけど、お笑いはテレビと一蓮托生っぽい気がする。

あと日本映画は、製作工程のデジタル化が完了したのもあるだろな。映画製作の損益分岐点が下がったんで、そのぶん稼げて余裕が出てきた面もあるんじゃないかと。ハリウッドに比べて1本あたりの製作予算が小さいってことで、フィルムの購入や現像、編集のコストが消滅したりガタ減りしたりの影響が大きいはずなわけで。カメラ周りの機材の扱いも簡単になったはずなんで、人件費も多少は下がったろ。

音楽も伝統的にテレビに相当依存してそう。ってもしかして音楽業界の地盤沈下の理由ってそれか? ただでさえ小さくなりつつあるテレビ市場をお笑いにじわじわ奪われてるのに、まだ軸足がそこにあるのが原因なのか? 証拠も確信もないけど、それも理由のひとつのような気がしてきた。

AKB48 が売れてるのはおニャン子クラブの二番煎じだからだと思うけど、一応革新的なのは、アイドル商売なのに表向きだけでもテレビに依存し切ってないってことかと。フジテレビと徹底的に共存共栄してきたおニャン子と違って、秋葉原に小屋を構えて、「いつでも会いに行けるアイドル」として売ってるとか。やっぱ秋元康って頭イイなぁと。これでテレビ業界からちょっと距離を置ける。そんでテレビへの下請け業者化を避けてる、と思う。そのぶん強い立場でテレビ出演交渉に臨める、と。

これって演歌歌手や舞台系と同じやり方だと思うけど、旧来のアイドルのやり方とは違う。業界の常識から外れたことを、強気でやってうまくいってますなぁ。それを言うと、おニャン子の「一『局』集中戦略」も、「テレビに頼り切る以上、業界内じゃ八方美人じゃなきゃいかん」っつう芸能界の常識破りだったろうなぁ。

おいらがエヴァをあんまし好きになれない理由に、自分で少し気付いたような気がする。

鴻上尚史の話に似てるからだわ。この手のテイストはちょっと……。

理由になってないけど。

けど好きな人ってさ、「自分だけが理解できている」「分からないやつはこっち側に来る資格がない」的な態度を取りがちだったりして、そこらもちょっと……。

黒澤映画ファンもそういう手合いがいるけど、おいらはそんな黒澤ファンにはなりたかないなぁとか思ったり。

鴻上尚史で思い出した。

80年代って米ソ全面核戦争が近いうちに本当に起こって人類が絶滅するんじゃないかと、世界中がびくびくしてたのよ。まぁそれがもし起きないと考えて、というか考えないようにして、平和ボケになりきって無理に明るく振る舞ってたのよ。日本人がなんぼ真剣に悩んだところでどうにもなんなかったし。ノストラダムスの予言が流行った70年代も、そういう雰囲気があったからかもしんない。落合信彦はそれが起こりえないと喝破してたけど、そこまで確信を持てたのはかなりの少数派かと。映画『ウォー・ゲーム』(1983) も話題になったね。

でさ、全面核戦争が起これば、核爆弾に直接吹き飛ばされたり放射能で死んでしまう人も多数出るけど、それ以上に、生態系が破壊されて人類が生きていけなくなる、という見積もりも出てた。

それでもやっぱし生き延びたいのが人間でして、そういう人向けに「家庭用核シェルター」ってのがアメリカで売り出された。まぁアメリカの国会議事堂の近くの地下に、政府機能がそのまま稼働できるほどのでっかいシェルターがあるらしいけど、個人は自分で身を守ってくれということだったらしくて。

でも個人用の核シェルターって最低でも大型トラック1台分の容積があってさ、これを地中に埋めるわけよ。ハッチだけを地表に出して。それなりの広さの庭を持ってなきゃ無理ってことで、日本じゃほとんど売れなかったと思う(本場のアメリカでもどれだけ売れたか知らんけど)。まぁその線は考えないようにしてたってのもあるけど、ソビエトの弾道ミサイルは東京も、うちの近所の三沢米軍基地もターゲットにしてたらしい。くわばらくわばら。中国のミサイルは今でも狙ってるだろうなぁ。いやもしかしたらロシアはいまだに……考えないようにしよう。

んで、シェルターにこもったら、地上ハッチの近くに設置されたガイガーカウンターで放射線量が落ち着いたら外に出られますよ、という感じ。想定の期間は2週間か1カ月程度だったかな。けどこれ放射線量が落ちるまでの時間じゃなく、あくまでも食料や燃料の備蓄量からの時間ってのがちょっと頼りなかった。

いっぺんこのシェルター生活ってのを NHK で放送しててさ。海外のドキュメンタリーだったと思うけど。それ見てさ、シェルター作って売ってる連中も、この商品がいざというときまともに機能するとは思ってないんだなーってのが分かっちゃったよ。

人間の生活環境からはどうしても熱が発生する。地中に埋まって水も空気も外から遮断されてる環境だと放熱手段がなくて、そのままだとシェルター内の温度は上がる一方。

で、暑くなったらどうするかの対策がひどくて。

天井から、蝶番で板が1枚ぶら下がってる。板の下には紐が垂れてる。この紐を引っ張って板を動かして空気を循環させる。それだけ。大きめのうちわですな。

何の解答にもなってなかったわ。で、実際にそれをやってる映像が出てきた。シェルターの住人、汗を流して一生懸命やってたよ。この作業、いったん始めたら終わりがないと思う。室温の下がりようがないもん。運動すればするほどその人の体からますます熱が出る。ますます室温が上がる。それだけ。可哀想なこの人は涼しくなるまでやめない。永遠に終わらない。

「放熱手段がない」っつう致命的な問題の解決策として、シェルター業者は子供騙しでさえないこんな無意味なものを付けて、地中で長く暮らせますよと売ってたってこと。てことはさ、ほかの部分も同じくらい杜撰なんだろうなぁと察しがつく。核シェルターの条件は物質の移動が外界から完全に遮断されてることだから、まともに機能する生命維持装置が文字通り命綱なわけで。けどこんなの危なくてとても使えたもんじゃない。生き延びるどころか、そこで暮らしたらかえって死ぬ確率が高まるんじゃないかと。

何か流行が起きると、うさん臭い商品で一山当てようっつうのが必ず出ますな。これもそのひとつだったんじゃないかと。おいらが覚えてるその時代のヘンな商品だと、全然別ジャンルだけど、電動オフロード RC カーのモーター用の水冷キットってのがあったわ。内部の水が循環しない構造なのが一目見て分かるという身も蓋もない有様。

電動オフロード RC カーブームの最中だったし、さらにオンロードの方でモーターにヒートシンクを付けるのが流行ってたしで便乗したんだろうなぁ。そこらへんの判断がつかない子供客を相手に、もしかしたら意外と売れたのかも。まぁ金持ちの大人が買うものだって、核シェルター業者はあんなバレバレのニセ冷却装置で騙し通せると踏んで売ってたわけだし。

てことで80年代は核シェルターは現実的な商品として知られてたんだけど、実態はこんなもんだった、と。あ、最近だとマイナスイオン関連商品ってあったね。その前の90年代は食品業界向けの波動測定装置。あそこらへんみんなウソだけど、多少巧妙になってきてるのが始末が悪いですな。

マイナスイオンがこの分野を開拓してしまったおかげで、水関係はそういうネタが目白押しだよね。電子水とか、波動水とか、水の磁気記憶機能とか、クラスター理論とか、水が雪として結晶化するときいい言葉をかけるか悪い言葉をかけるかで結晶の形が変わる話とか。ここらへん全部ウソだろ。

ただ、酒や醤油の発酵蔵でモーツァルトを流し続けると味が良くなるって話は、ちょっとまだトンデモとは言い切れんなぁとおいらは思う。水じゃなく酵母っつう生物が対象の話で、単に「いい音楽を聴かせる」じゃなく「微弱なf分の1ゆらぎ振動を与える」と考えると、可能性が全然ないわけじゃないかなぁ、と。

生き物はf分の1ゆらぎの刺激の中で発生して進化してきたから、単細胞レベルでももしかしたら何か影響があるんじゃないかって気がして。けど何の影響もない線もまたあり得るんで、現状じゃ「不明」と。

そういえば80年代洋楽ブームで、世の中の変なカラクリがちょいと見えた気がしたことがあったよ。

洋楽のアルバムの方が邦楽より安かったんだわ。洋楽2,500円。邦楽2,800円也。直輸入品だともっと安かったり。

1985年のプラザ合意前の円相場は1ドル250円前後。てことで輸入品はなんだか高級な感じで「舶来品」と呼ばれて、ほとんどは高額商品だった。けどレコードは逆。てことはアレですか、この時代に邦楽で一番売れてたアイドルのレコードって、洋楽に比べて音質も歌唱力も劣ってた(全部じゃないけど)のに高いカネをふんだくってたったことですか。で、洋楽は安くて敷居が実は低かったのもブームの理由だったのかも。

どんな意図や成り行きでこのヘンテコな価格設定が成り立ったのか知らんけど、それまでは小学校の社会科で習った通り、モノの値段って製造費が主体で決まるもんだと思っててさ(レコードだと製造原価とミュージシャンへのギャラですな)、実際はそんなもんじゃないんだなーって実感したわ。

おいらクラシックは聴かないんだけど、クラシックの CD はさらに輪をかけて安いらしいね。てことは販売数が多ければ高くて、少なければ安い、と。なんか経済原理と逆なような。

そうか「大量生産は薄利多売で安くできる」ってのは製造コストの話であって、販売価格はまた別の原理で決まってたってことか。おお、そっちはそういえば「需要と供給の法則」の市場相場制でしたな。てことは安く大量に作って高く大量に売るわけで、レコード会社って J-POP でじゃぶじゃぶ儲けてるんじゃないかと。なんとなく CD の製造原価もすごく安そうだしさ。ネット配信ならデータさえあればどうにでもなるし。

あ、洋楽と邦楽で、ちょっとは値段差がついててもいいやって思ったことがひとつあったわ。

CD を CD ポーチとかにまとめて入れるじゃないですか。で、クルマの中に放置するじゃないですか。夏、車内が暑くなるじゃないですか。そこで国産 CD とアメリカ製 CD の挙動が別れる。

国産は大丈夫。なんともない。対してアメリカ製の直輸入ものはね、CD 表面の印刷インクがどうも安物みたいなんですよ。で、ボーチの袋部分のナイロンにインクがべったりくっついちゃう。むりやり剥がして見てみると、CD がものすごく悲惨な見栄えになってる、と。あれにはがっかりだよ。安いなりの理由があったってことで。

けど国内で製造された洋楽 CD のインクは邦楽のと同じで、耐熱性が高いのよ。全く問題なし。

洋楽 CD が邦楽 CD より安いのには、まだ謎があったり。国産 CD の洋楽って、歌詞カードと訳詞と有名音楽評論家のライナーノーツまで入ってるんだよなぁ。サービスいいよなぁ。歌詞カードしか入ってない邦楽がなんでそんなに高いのか、やっぱし謎。

ちなみに直輸入のは、ものによっては歌詞カードがなかったりもする。ZZ TOP は基本、歌詞カードなしだね。歌詞ありのアルバムって1枚か2枚しかなかったと思った。CCR (Creedence Clearwater Revival) もそんな感じ。けど日本製 CD にはちゃんと歌詞と訳詞がある。作詞者本人に確認してるわけじゃなく、英語ネイティブの人に書き起こしてもらってるらしく、バージョンによって歌詞が違ってたりする。

CCR の超有名曲『雨を見たかい?(Have you Ever Seen the Rain?)』はそれで、サビの部分が全く逆の意味で2種類出回ってたりする。

こうして邦訳してみると、下の方は辻褄が合ってないね。んじゃ上が正しいってことか。もう20年も聴き続けてるのに、正解が今やっと分かった (^_^;) ボーカルのジョン・フォガティの発音もまたどっちとも取れそうな滑舌だしさ。

洋楽の歌詞カードを見てると、ときどき口語的な書き言葉に出くわすことがあるよ。"nite (night)" とか "thru (through)" とか。なるほどねーとか思ったり。

おお、ようつべに『雨を見たかい?』の歌詞付き動画が上がってるよ。著作権的にアレな気がするけど、昨日のログの確認での引用ってことで(←言い訳がましいクドさ)。

ベースのリフというかメロというかがたまんなくイイ。初めて聴いたとき以来ずっと惚れっぱなしっす。

これ書いてるのは3月3日。このログの当日(2月27日)にさ、このサイトを入れてるサーバとの契約がいつの間にか切れてたことに気付いて。2月19日を最後に、おいらのアカウントずっと落ちてたわ orz

日本の娯楽映画が娯楽らしく面白くなってきたの、10年前あたりからかなーと思って。

あの頃で手応えを感じたのは、『ホワイトアウト』(2000) と『千里眼』(2000) かな。その前から『リング』(1998) がキてたけど、あれは同時上映の『らせん』のどうでもよさで相殺ってことで(汗)。

まだ『ホワイトアウト』も『千里眼』も、設定にもストーリーにも演出にもやっつけ仕事感が出ちゃってたけどさ、そうさせる制約がきっといろいろあったんだろうけどさ、それでも観客本意の方針でベストを尽くしてくれたみたいで、おいらは充分楽しんだよ。

そこからは快進撃でしたな。評価されれば信用が出る、売り上げが伸びる。てことでテレビ局との提携が増える。しかも日本にはマンガっつう膨大な原作・事前話題供給源がある。推理やサスペンスなら小説がアツいんで、ここからもネタを持って来れる。課題として「映画オリジナルの話が少なくなった」「海外市場でまだ弱い(タイアップが多いのも理由のひとつか)」が残ったけど、今すぐそれまでも求めるのは欲張りかも。

とりあえず映画という商売が黒字をどーんと出して、作品の出資者に配当をがっぽり出して信用を得れば、資金をもっと集めやすくなって、もっとでっかい次回作を作りやすくなりますな。

90年代中盤あたりまではこの活況は想像もできんかったよ。てゆーかバブル崩壊から約20年、日本経済は低成長または不況のまんまだよね。「映画は不況に強い」はけっこう当たってたってことか。

そうか10年前といえば『もののけ姫』(1997) の後か。今は塗り替えられたかどうか知らんけど、国内興行収入200億円はダントツの金字塔だったはず。それまで『南極物語』(1983) が最高だったような。Wikipedia の記事には

とある。配給収入と興行収入の違いは Wikipedia「興行収入」によると大まかに、

だそうで。

ビジネス界での映画の地位(信用)向上にいちばん貢献したのは『もののけ姫』だった気がしてきたよ。

さらにその前、北野武監督がヨーロッパで人気を博したね。でもこのケースは日本の商業映画の商品としての信用回復にはあまり貢献してないかも。

恐らく宣伝のための単なる景気付け/箔付けのつもりでカンヌに出品した『ソナチネ』(1993) は、無冠だったけど当地で絶賛された。その後、"Kids Return" (1996) で「キタノブルー」なる言葉がヨーロッパにて誕生。"HANA-BI" でついにベネチア金獅子ゲット。けどお膝元の日本じゃそこまで評価されてない感じ。

テレビ芸人のイメージが強すぎたからなぁ。映画じゃそっちとは打って変わって、鬱で陰惨なテーマと表現。このギャップは確かにきつかった。デビュー作の『その男、凶暴につき』(1989) からいきなりそうだった。つい楽しい作品を期待してしまった観客は、みんながっかりしてそっぽを向いた。それにお笑い芸人は今よりずっと低く見られてたから、『3-4x 10月』(1990) みたいな画期的なフィルムを作っても、「だってたけしでしょ?ww」と評価どころかまともに観てももらえない。

そんな時代だったっけど、見る人は見てた。『その男……』は並みいる評論家もキネマ旬報も実力と将来性を認めて、俳優出身監督として伊丹十三に続く新たな才能の誕生を祝福した。おいらは当時は何がそんなにいいのか分からんかったけど、4作目の『ソナチネ』を封切で観て一発でやられた。外国での好評もそうだけど、要はテレビでのビートたけしとは別人と見ることが、北野映画を楽しむ観客の条件なのよね。まったくもってめんどくさいw

てことでいまだに北野映画の黒字作品が『座頭市』(2003) のみってのは、ビートたけしのイメージ撹乱がずーっと効いてるってことなのかもね。監督としては映画がいつも赤字なのを気に病んでるみたいだけど、ほんとはポーズなのかも。実は大衆の混乱状態を楽しんでるのかも。商業映画なのにいつまでも商品になれない自作品を哀れみながらも、そうやって「それでも観たい客」を絞って、無理解から来る中傷から作品と自分を守ってるのかも。有名クリエイターの作品にともかくケチつけたいだけの人っているから、そうやってそんな輩をできるだけ封じてるのかも。

けど北野映画の強みは、ヨーロッパで地位を確立しきったこと。日本人観客って昔から欧米での高評価に弱いから、北野映画は営業戦略的には先にヨーロッパで公開して、お約束な絶賛の声が日本に届いてから国内公開した方がいいのかもしんない。

しかし欧州人は『監督・ばんざい!』(2007) でさえ諸手を挙げてありがたがってたっぽい。北野作品に対しての彼の地での評価、いささかバブル気味な気がしないでもないような。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |