はやぶさ2はほとんどトラブルなく予定をどんどんこなしとりますな。

ミネルバ II 1 放出リハーサル降下で、高度センサーを低空モードに切り替えたら高度を測れなくなって現場から離脱したってのが、今のとこ唯一の予定外らしいし。原因推定がうまくできたようで、モードの切り替えのタイミングを調整したらオッケーだったと。

初代は小惑星イトカワ到着前から既に悪戦苦闘状態だったのにな。ってさ、はやぶさ2のニュースを見ていくに、「初代ではここを失敗したのに 2 では成功」って書き方でさ。そりゃそうなんたけど、なんだか初代はことさら出来が悪かったみたいな印象になってるような。

当時の宇宙科学研究所(ISAS)は深宇宙での宇宙機の運用経験が少なすぎて、わからないことだらけで、現場に出てうまくいかないところはアドリブと根性で埋め合せるしかなかった。

初代 はやぶさ の打ち上げまで、月よりも遠くを飛んだ宇宙機は さきがけ(深宇宙運用の技術実証機。続く すいせい とともにハレー彗星探査成功)、すいせい(さきがけ の技術実証を利用したハレー彗星探査機)、ひてん(月を利用したスイングバイ技術実証機)、GEOTAIL(月スイングバイを利用した地球磁場観測機)、のぞみ(火星探査機。探査不達成)の5機しかなかった。

このうち地球の引力圏の外に出たのは さきがけ、すいせい、のぞみ の3機のみ。

初代から はやぶさ2 までの間、ISAS は3機の深宇宙機 かぐや(月探査機)、あかつき(金星探査機)、IKAROS(ソーラー電力セイル実証機)を運用して、さらに経験を積んだ。

月周辺を含めると、初代 はやぶさ は6番目。はやぶさ2は10番目。地球引力圏の外に限ると、初代 はやぶさ は4番目。はやぶさ2は7番目。それまでに絶体絶命の目に遭ったのも3回もあるし(のぞみ、はやぶさ、あかつき)。初代 はやぶさ と はやぶさ2じゃ ISAS が積んだ経験の蓄積が全然違うわけですよ。2014年のはやぶさ2打ち上げの前後、関係者が「外見は初代と似ているが中身は別物」とコメントしてたけど、そうなるわな。

けど別物になるためには、技術試験機だった初代の経験がどうしても必要だったってことで。初代は ISAS 探査機のそれまでの限界をはみ出した、おもいっきり背伸びした壮大なミッションを設定した。けど当時持ってた技術と当時新規開発できる見込みの技術だけでどうにかしなきゃなんないわけで。そうして作り上げた初代 はやぶさ で、常識外れに高すぎる目標に向けて実際に運用・完遂してみて、その中でうまくいったこと、うまくいかなかったことが詳細にわかった。

トラブル対処の中から想定外の拾い物もいくつもあったし。

打ち上げ直後、もう1基のイオンエンジンもうまく動作しなかったのが、そのエンジンの「癖」を把握することで運用に組み込めるところまで持ってった

このうちファンビームセンサーの謎の反応は、小惑星表面の低空に静電気で浮いてる粒子を検知してしまったんじゃないかって説があるらしく。微小重力環境なんで、そういうことも考えられる。確認は取れてないらしいけど。

てことは、初代 はやぶさ の構想・設計の時点じゃその可能性は考えられてなかったってことで。初代は工学目的だったとはいえ小惑星探査を実際に探査するんだから、少なくとも ISAS 付きの小惑星研究者とは密に協議してたはずなわけで。てことは現地じゃ静電気で粒子が浮いてるかもしれないってことは、それまでの小惑星科学の範疇にない考えだったとも言えるのかも。

初代 はやぶさ ひとつ取っても、こんだけ血を吐いて経験を積んだわけで。その前の のぞみ でも同じくらい血を吐いてる。使命を果たせなかった のぞみ の運用から得た財産のおかげで、初代 はやぶさ はギリギリで使命を完遂できた。

これでもう大丈夫かと思われたのに、かぐや の運用もほぼ完璧だったのに、あかつき でまったく新種の不具合発生でまたしても絶体絶命。そこでも得た教訓と対策を何もかも全部ぶち込んで作られたのが はやぶさ2だったりする。

さらに2016年3月発生の、X 線天文観測衛星 ひとみ 全損事故を受けての対策(セーフホールドモードのパラメタ値の確認と現場チェック)も入ってるはず。このとき はやぶさ2 は地球スイングバイを終えて小惑星リュウグウに向かってる最中だったけど、事故対策の水平展開でのチェックは受けたかと。

初代はイオンエンジンの長期稼働がなかなかうまくいかなくて、往路で何度もセーフホールドモードに入ってた。それを考えると、はやぶさ2でもセーフホールドモードがきちんと作動するかどうか確かめるってのは重要なんじゃないかと。

初代のさまざまな「失敗」の発端は、打ち上げ中と往路の EDVEGA 行程中(打ち上げから1年かけてイオンエンジンで加速してから地球スイングバイする、という行程)に発生してた。

まず打ち上げ時というか M-V ロケットの点火直後。地面からの反射衝撃波が機体を激しく揺さぶる。これ、M-V 開発予算の関係で、地上設備に充分な対策を施せなかったせい。イオンエンジン1基が軌道上での初期チェックでいきなり壊れてたのは、これが有力な原因らしい。

はやぶさ2が乗ったロケットは M-V じゃなく H-IIA。反射衝撃波対策は H-IIA 以前のロケットのときから種子島の射場に整備してあった。

EDVEGA 行程中だと、観測史上最大級の太陽フレアに遭遇してしまった不運があった。これで太陽電池が劣化 → イオンエンジンの出力が低下 → イトカワ到着が3カ月遅れ → 6カ月の滞在予定が半分の3カ月に。現地探査での余裕がなくなってしまった。

そんなケツカチなのに、リアクションホイールが故障したり、イトカワの表面状態が想定外で、持ってった装備がうまく作動しなくて急ぎの対策を強いられたり。

普通の片道の無人探査機だと、到着が3カ月遅れたらミッション期間をそのぶん延長すればいいんだけど、初代 はやぶさ は地球へ帰る必要がある。小惑星イトカワと地球との位置関係の都合で、地球への出発の時期が固定されてた。ここで乗り遅れると、次のタイミングまで3年待たなきゃいけない。実際に3年待ちになってしまったけど、往路の段階じゃまだ復路スケジュールは予定通りとしてた。

じゃあ太陽フレアに当たった時点で、イトカワ滞在予定を3年と3カ月に変更してれば、ガッツリと余裕を取れたんじゃ……。

初代の搭載コンピュータの放射線耐性は、今の世代より低かった。そこらへん頑丈な国産の宇宙用コンピュータが開発されたのは、初代の打ち上げよりも後だった。

初代で設定してたミッション期間は4年。初代が使ったコンピュータは深宇宙で4年は持つ。けど7年は危ない。

7年間になってしまった初代 はやぶさ の旅で、搭載コンピュータは5〜6年目あたりでエラーを頻発するようになった。そのたびにシステム再起動をかけて、騙し騙しの運用をつづけることになった。

初代 はやぶさ プロジェクトマネージャの川口淳一郎教授は地球帰還の2カ月前に「『はやぶさ』、そうまでして君は。」というメッセージを発表した。

これだけ読むと「公的機関の文書なのに感傷的だなー」って感じがするかと。けどこんな状態でもまだ生きて、頭脳がおかしくなってもまだ指示に従う。この事実を受け止めてるのは人間なわけで、そんな感情を持ってしまうのも当たり前じゃないかと。

穿った見方をすれば、あのタイミングでこのメッセージを発したのは、これから起こり得る「万が一」に備えるためだったのかも。

コンピュータがだんだん劣化して、危なくなってきてる。地球帰還よりも前に はやぶさ は死んでしまうかも。

一方、世の中じゃ日ごとに はやぶさ ファンの数が増えて、日ごとに熱狂の度合いも上がってた。

ファンはもちろんミッション完遂を望んでた。「万が一」は可能性としてあっても、起きてほしくないと祈ってた。祈りはきっと届くと信じてた。

でもその「万が一」が起きてしまったとき、世の中の はやぶさ ファンたちはどう反応するのか。その熱量をどの方向にどう解放してしまうのか。中の人としてはそこがわからなくて怖かったんじゃないかと。

で、保険をかけといたんじゃないのかと。熱くなってるファンたちが素直に受け止められるよう、感傷的な文章で。

感傷的なんで世の中の熱狂をさらに煽ることになるけど、ある程度制御できる方向に誘導できる、そういう読みもあったのかもなと。そこはわからんとこだけど、もしそうなんだとして、じゃあそれって初代プロジェクト全体が「そうまでして君は」なんじゃないかと。

そんなことがあったからこそ、はやぶさ2は安定してるわけで。

「初代はあのとき失敗したが、今回は成功した」

報道でそんな書き方されるたび、なんだか初代のダメさを言われてる感じがしちゃうけど、ループを1周したらより高いとこに来てた、そのことが実感できたってことなんだわな。特に初代が果たせなかったローバー探査が見事に成功したのは、関係者もきっと大喜びだろうな。本体の着陸前の偵察の役目も果たせたし。

ただ、小惑星探査は現場に行ってみないとわからないってのは相変わらずでな。リュウグウ表面はイトカワ以上にゴツゴツすぎて、着陸場所探しにさらに難儀してそう。上空数十メートルから見てもやばそうだったのが、ミネルバ II 1 からの偵察写真もまたキョーレツにゴツゴツだったし。

出番を控えてる独仏の着陸機 MASCOT にとっても、ここまでの荒れ地は想定外だったと思う。それでもどうかうまく観測できますように。

MASCOT、はやぶさ2から無事に投下されたね。

搭載したバッテリーが稼働するこれから16時間、MASCOT がどうかつつがなく仕事できますように。

MASCOT の公式 Twitter(主に英語)の主要部分を、はやぶさ2からの放出直前あたりから現在までを訳してみたよ。順番は、Twitter は時系列で降順だけど、ここじゃ昇順で。

文中の "MARA", "MASMAG", "MicrOmega" は MASCOT が持つ高性能な観測機器。

MASCOT Lander @MASCOT2018

はやぶさ2と私は、小惑星リュウグウでの共同ミッションに当たっています!詳細はコチラ!https://www.youtube.com/watch?v=8H4aZX_8hMA&list=PLEDWnfmz-B8FXtdK3hovKHuuMJDF3PU4P&index=6[MASCOT] 10月2日 21:30 JST: 宇宙機の高度は 6km の線を超えました。この写真はONC-W1で、日本時間21時頃に撮影されました。リュウグウがだんだん大きくなってきています!

Philae Lander @Philae2014

我が友へ、幸運を!MASCOT Lander @MASCOT2018

我が友よ、ありがとう!#1 spacebuddiesforever -から#cometlandingに#のasteroidlandingMASCOT Landerさんが追加MASCOT Lander @MASCOT2018

全機器とも #asteroidlanding への準備中!あとほんの2,3時間!MASCOT Lander @MASCOT2018

準備よし!MARA は起動済み。降下中の温度測定を始められるよ。MASMAG もだ。MASCOT Lander @MASCOT2018

よっしゃー!リュウグウへ降下中。もう誰にも止められない!MASCOT Lander @MASCOT2018

地球上のどことも違うその場所で、ぼくは目覚めた。まわりの全てが、驚きと未知と、危険な香りに満ちている。やった、リュウグウに着いたんだ!(原文ママ。このツイートのみ英語、ドイツ語、フランス語、日本語の4か国語で投稿)MASCOT Lander @MASCOT2018

こんにちは地球、こんにちは はや2くん! リュウグウの写真を何枚か送る約束をしたよね。これが降下中に撮った写真だよ。私の影を見つけてみてね。MASCOT Lander @MASCOT2018

うおお!リュウグウは暗すぎて、自分の向きを決めるのが大変だったよ。スイングアームを使ってポジション換えしなきゃいけなかったけど、これでだいぶよくなった。科学データを収集できるようになったよ。MASCOT Lander @MASCOT2018

小惑星リュウグウ上に滞在して12時間ちょい過ぎ。ずっと休まず実験してるよ!今は MicrOmega と MARA で作業中!MASCOT Lander @MASCOT2018

すべての実験での測定を終えたよ。バッテリーはまだ持ってる。充分いける!MASCOT Lander @MASCOT2018

仕事は全部やり切ったよ!ああ、これで合ってるかな、17時間以上もリュウグウ探査したことになる。うちのチームの予想以上だよ。この分の残業代は出るのかな?MASCOT Lander @MASCOT2018

ボーナスタイムの間、もう1回ホップして、小惑星での3日目を少し探検できたよ!でも一番良かったのは、収集した全データをはや2君に送信できたことだよ!さて、うちのチームのみんな、リュウグウを理解できるかどうかは君たち次第だよ。

リュウグウ表面は恐らく MASCOT チームにとっては想定外のガレ場だったと。

「お、降りられるのかよ……」(オルテガ)

けど MASCOT は見事に使命を果たしたんだね。まー当初は1回だけのはずだったポジション換えを都合2回したみたいだけど(2018.10.13 捕捉: 3回だった)。つか到着していきなりポジション換えだったんだな。運次第なのはわかってたけど、最初からはいい姿勢で降りられなかったんだな。

ポジション換えの2回目は、活動期限のはずだった16時間を過ぎてもバッテリーに余力があったんで、姿勢変更というより場所ごと移動して、あとはバッテリーが持つ限り調査したんだな。

MASCOT は事前には「ローバー」を名乗ってなくて、単に「着陸機」を名乗ってた。けど少なくとも最後のポジション換えが移動を伴うものだったらしいんで、もうこれでローバーを名乗っていいと思うぞ。

あと降下中、フィラエ着陸機の Twitter から応援メッセージが来てた。フィラエは ESA(欧州宇宙機関)の着陸機仲間というか先輩というかで、4年前にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に着陸を果たした。フィラエの着陸ミッションは七転八倒というか、なかなかすごいものがあってな。太陽電池を積んではいたけど、着陸時の姿勢があまりよろしくなくてうまく発電できなくて、結局は主に搭載バッテリーが生きてる間に、急いでできるだけたくさんデータを取る、という形になってな。それってまさに MASCOT と同じ運用になっててな。

MASCOT は太陽電池を省いて、最初からそのつもりだったわけで。これって、はやぶさ2のミッション全体のイベントが盛りだくさんで1年以上も現地滞在するのに、到着までは現場の様子が不明で、事前にスケジュールをきちんと決められない、そこからの制限だったのかもな。

フィラエの着陸ミッションは全体の中のクライマックスでな。母機のロゼッタが大方の探査を終えた後に、リスクのあるフィラエのミッションが控えてた。けど はやぶさ2ミッションの場合、現地探査でのクライマックスは、母機そのものが着陸してサンプル採取するところなわけで。しかも母機はそこで終わりじゃなく、無事に地球へ帰らないといかんわけで、全部をかなぐり捨ててまで着陸に賭けるわけにもいかず。充分な余力を残したままそんな大技を繰り出さなきゃなんないわけで。

とはいえ着陸できなきゃサンプルは取れず、サンプルを取れなきゃ地球へ帰る意味がない。てことで、母機の着陸ミッションが今のとこ最も細心の注意を払うところなわけで。となると子機の着陸ミッションはその前に済ませるべき位置付けで、そんなに時間も労力もかけられんってわけで。そこらへん、はやぶさ2ミッションはほんとに盛りだくさんなんで(どっかのネット記事で「全部入れ」と書かれてたww)、今後はサンプル採取をひととおりやってから(爆破でクレーターを作るのも込み)、最後に残った着陸機ミネルバ II 2 の運用をすることになってる。

てことで、はやぶさ2ミッションでの子機着陸運用はリスクフルなメイン行事なんじゃなく、メイン行事の前に、できるだけ少ないストレスで済ませとくことなんだわ。

MASCOT が精密な科学探査を担ってるのにここまでのシンプル仕様になったのは、稼働時間が「バッテリーが持つ間」の有限になったのは、日本の探査機らしく重量制限がきついのもそりゃあったろうけど、たぶんミッション全体の中でのバランスというか配分というかのためなんじゃないかと(2018.10.13 捕捉: リュウグウの夜間じゃないと観測できない項目もあって、バッテリー仕様になったらしい)

MASCOT は限られた稼働時間の中で、全部の仕事を済ませて全データを送信済みらしい。やりきったっつうやつで。あとは解析ですな。上に出した最後のツイートのとおりというか。現時点じゃまだその貴重なデータは はやぶさ2の中にあるのかな。今は地球にダウンリンクかけてるところなのかな。

そのデータは日本の研究者もお相伴に預かることだろうけど、まずは独仏の科学者さんたちが料理するんだろうな。どんな論文が出るのか楽しみですな。

つか、そのままじゃ専門的すぎて一般人にはわからんってのもありがちなわけで。日本側の科学者の皆さま、そのときはどうか「翻訳」をよろしくお願いいたします。

日本の はやぶさ2付きの科学者も MASCOT が送ってきた生のデータを見れはするだろうけど、どうもこういうのは機材のクセを押さえてないと、データの精密さが保障されないらしく。てことで、例えば MASCOT が撮ったデータは MASCOT チームが一番よく解析できるっつうことらしい。

これ、月探査機 かぐや の中の人が書いた通俗向け書籍を読んだときの受け売り。

かぐや が残した膨大な月探査データは、センサーのクセに合わせた補正をかけると、より高精度なものになるそうな。探査機 かぐや の運用は9年も前に終わってるけど、データ補正作業はまだ続いてて、そこから新たな発見があったりもするらしい。その補正作業は、センサーや機体全体やそのときの状況のデータが必要らしい。となると、運用主体となったところじゃないとできないってことで。

MASCOT は はやぶさ2で運ばれてリュウグウを探査したし、地球との通信は はやぶさ2を介してだったけど、探査そのものは はやぶさ2から分離して単独で行った。てことで、MASCOT の機体やセンサーの詳しい情報を持ってるのは独仏の MASCOT チームのみ。てことで、MASCOT が得た探査データを高精度化するカギは彼らが持ってる。ということ。

ある宇宙探査を使った論文が花盛りになるかは、複数のデータの組み合わせの多さがものをいう。だからこそ宇宙探査計画は、1つの探査機になるだけ多くのセンサーを積もうとする。小惑星リュウグウをテーマにした論文をたくさん出すとなると、MASCOT が取ったデータと はやぶさ2本体が取ったデータとのコラボ論文もあり得る。

提供データとして役に立つかどうかわからんけど、こないだのミネルバ II 1 の画像や温度測定もコラボできるかも。とりあえずミネルバ II 1 で見映えする画像は撮れたんで、論文の表紙を飾るとかはありそうだな。

つか9月23日のミネルバ II 1B のホップ前の画像、おいらのノート PC の壁紙にしたはww ちなみに自室のデスクトップ PC の壁紙は、いまだ初代 はやぶさ のラストショットw

とにもかくにも MASCOT よくやった。補佐した はやぶさ2もよくやった。

MASCOT チームの皆様、はやぶさ2チームの皆様、MASCOT ミッションの完遂、本当に見事でした。

MASCOT、ポジション換え3回もしてたんだな。

Three hops in three asteroid days – MASCOT successfully completes the exploration of the surface of asteroid Ryugu - DLR(ドイツ航空宇宙センターの英語サイト)

ここをページごと Google 翻訳すると、とりあえず見出しが

「3つの小惑星の日の3つのホップ - MASCOTは小惑星Ryuguの表面の探査を成功裏に完了する」

となる。「3つの小惑星の日」ってのは、リュウグウの1日は地球の7.6時間ほどで、当初予定で MASCOT は16時間で活動停止すると思われてた。リュウグウの2日間と1時間ほど。けど実際は17時間以上稼働できた。リュウグウの3日目にも充分食い込んで探査できたってことを表してる。

で、どのタイミングで3回も? 機械翻訳文を読み進めると、「ジャンプとミニムーブ」のところに詳細が書いてあった。ってなんだかよくわからんので、英文を直接読んでみた。

2018年10月3日早朝、MASCOT はリュウグウに安全着陸しました。「最初の自動ポジション換えホップを終えると、好ましくない姿勢になっていました。手動コマンドでもう一度ホッピング操作をしたところ、とても正確に制御されたスイングアームのおかげで MASCOT の姿勢を望ましいものに換えられました」と、DLR 所属の Christian Krause MASCOT オペレーションマネジャーは語る。この姿勢から、MASCOT はすべての機器で、小惑星での1昼夜にわたって完全な測定手順を完了しました。「その後、リュウグウ上での特別な操作の活動を継続できました」と、DLR の惑星科学者であり MASCOT の科学ディレクターの Ralf Jaumann が付け加えた。

最初の操作の間、MASCOT は次の測定地点まで数メートル移動しました。最終的に、着陸機のバッテリー電力が残っていることがわかり、探査チームのメンバーは大ジャンプする決断をしました。総合的に、MASCOT はリュウグウで昼を3回、夜を2回探査しました。リュウグウでの一昼夜のサイクルはおよそ7時間36分続きます。ヨーロッパ中央夏時間 21:04、はやぶさ2との通信が中断されました。小惑星に自転により電波の影に入ったからです。はやぶさ2は現在、小惑星表面から 20km 上空のホームポジションへ戻る途中です。

DLR のカメラ MASCAM が撮った画像に加えて、DLR 放射計、ブラウンシュヴァイク工科大学の磁力計と、フランス天体物理学研究所の分光計が、温度、磁気特性、地球近傍小惑星リュウグウの組成の様々な測定を行いました。

最後の段落はホップに関係ないけど、せっかく訳したから捨てるのもったいなくて載せたw

着陸直後に自動で方向変更のホップをしたら、かえってよからぬ姿勢になってしまったらしい。すぐさま手動で2回目のホップしたら、正しい姿勢に落ち着いて測定活動開始。16時間経ったけどバッテリーにまだ余裕があったんで、おもっきしジャンプして場所換えしてみた、ということらしい。

昨日あたりどっかのサイトだかブログだか SNS だかで読んだ話(ソースなしでスマンす)。ポジション換えは事前には1回のみに設定してたのって、おいらはバッテリー容量の都合かと思ってたら違ってたらしくて。

微小重力下でホップするとドンゴロドンゴロ転がりまくりで、落ち着くまで時間がかかるわけで。1行程で15分くらいを見てたらしい(ミネルバ II 1 のホップがそのくらいかかってたんで、推定は合ってたかと)。その間にも内部電源の残時間が減っていくわけで。時間がもったいないから、なるべくやらずに済まそうってことだったらしく。

都合3回やったうち、はじめの2回はちっさいやつだったんだな。

昨日出した公式 Twitter だと、

リュウグウは暗すぎて、自分の向きを決めるのが大変だったよ。スイングアームを使ってポジション換えしなきゃいけなかったけど、これでだいぶよくなった。科学データを収集できるようになったよ。

がその2回の場面だったかと。

んで最後には仕事全部終わってまだ余力があったんで、思い切ってどーんと飛んでみたってことかと。離れた場所のデータも撮りたいってのは本音だろうけど、チームの皆さんも事前には「1回だけ」なんて言いつつも、やっぱしふっ切れたかったんじゃないかと。

だったら落ち着くまでそれなりに時間がかかったろうに。それでもデータを取れたみたいなんで、完全成功+おまけ狙いと仕事納めの現地打ち上げともどももろもろうまくいったってことで。

ドイツの MASCOT 管制室、きっと17時間以上ぶっ通しで盛り上がりまくりだったろうなぁ。そして有終の美を飾った。その場の光景を見てみたいですよ。

はやぶさ系はこんなときはリポビタン D(初代の公式ドリンク)だけど、向こうじゃレッドブルだろうか。

……、

……、

……。

ていうか MASCOT は堂々と「ローバー」を名乗っていいだろ。

そういや降下中のミネルバ II B からの画像でわかったのは、リュウグウの色が焦げ茶色(茶褐色)だったってこと。

リュウグウって C 型小惑星じゃないですか。C はカーボン(炭素)の C。てことで、色が暗いのは炭素を多く含むからってことになってる。

しかし茶褐色ってのは、いやさ、アホな素人短絡発想だけど、高分子が メイラード反応 でこういう色になったってことなんだろか。

まー炭素そのものって黒いわけで、単に炭素が岩に多く混じってるから、ベースの珪素主体の岩の黄色と炭素の黒とで茶褐色になったのです、とも言えそうだけどさ。

万が一それがメイラード反応の結果の色だったら面白いなとか。

したら、リュウグウのニオイってけっこう食欲をそそる芳香なのかなとかさ。

ちなみにチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星のニオイは、間違って嗅いじゃうと後悔するほどクサいらしいww

そういえばそろそろアメリカ側の小惑星探査機も現着予定かな?

この探査機の名前、JAXA の方針に沿って、この日記でも今後は「オサイリス・レックス」にしますです。

"Osiris" というのは古代エジプトの神様の1柱で、日本じゃ「オシリス」と読まれてる。てことでおいらも件の探査機を「オシリス・レックス」と呼んでた。JAXA でもしばらくは「オシリス・レックス」と呼んでた。

けど英語だと「オサイリス」の発音になるそうで。アメリカの探査機なんだし、はやぶさ2プロジェクトと連携することにもなったしで、JAXA は「オサイリス・レックス」と呼ぶことに決めたそうな。

じゃあ対象の小惑星 "Bennu" はどうなのか。ネット上じゃ「ベンヌ」「ベヌー」の両方が出回ってるが。たぶん日本語じゃ「ベンヌ」の読みが一般的、英語じゃ「ベヌー」なんじゃないかと。

この小惑星はオサイリス・レックスが正式に動き出した時点じゃ名無しで、記号で呼ばれてた。けど はやぶさ2計画が動き出してから、探査対象の小惑星の名前が公募で「リュウグウ」に決まったのと同じ感じで、向こうでも公募で "Bennu" に決まった。

日本では主に「ベンヌ」と表記されるこの単語の意味するところは、「エジプト神話に伝わる不死の霊鳥」。探査機の名前と合わせたんだね。んでどうもこっちの方は JAXA は「ベンヌ」という表記をしてるらしく。ちょっとちぐはぐな気がするだけど、専門家の判断に合わせるのが無難かと。

そうこう思ってるうちに、向こうの発音がわかる動画が見つかった。はやぶさ2のリュウグウ到着への、NASA の中の人からのメッセージ。

もちろん連携してる自分とこの探査計画の紹介も含まれてるわけで。

んで結果は、「ベンヌ」とも「ベヌー」とも取れる発音で。どっちにするかはカナ表記する側の問題って感じ。とりあえずアクセントが「べ」にあることは確認できた。

てことで、この日記じゃ「ベンヌ」のままで行こうかと。

んで探査機オサイリス・レックスの状況はというと、ベンヌに近づきつつある GIF アニメーションが公開されてたですよ(コチラ。[2018.10.18 補足: と思ったら、今日つないでみたらなぜかページごと消されてた])。まだ星の形がはっきり見えないね。一応、今までの地上からの観測だと、リュウグウと同じようなソロバン玉の形をしてるらしい。直径は 510m くらいだからイトカワの最大径よりは少し小さいけど、イトカワは細長いんで、体積・質量はベンヌの方があるんじゃないかと。

んで、そこらへんの小惑星の大きさを地上のものと比較した画像を拾ってきたですよ。加工して、イトカワ、リュウグウ、ベンヌのサイズ比較画像ってことに直してみたですよ。

3者で一番大きいリュウグウでさえ、スカイツリーと比べられちゃうくらいでしかないんだね。んでイトカワとリュウグウの表面がゴツゴツボコボコってことで、ベンヌの表面もきっと似たようなもんなんじゃないかと。

イトカワ表面に平らな土地があったのは、イトカワの形が不規則なもんで、イトカワに隕石がぶつかって星全体が揺さぶられるごとに、粒径による土砂の選別が起きたってことだそうで。

リュウグウは球形ってほどじゃないけど、形がまあまあ一様だからな。その選別工程が起きないんじゃないかと。で、ベンヌもそうなんじゃないかと。あーでもベンヌの質量は小さいから、隕石衝突での揺さぶられ方も半端ないかな。じゃあ粒径での選別がある程度起きてるのかな。オサイリス・レックスがもっと近づかんことにはわからんな。

さらに聞き捨てならん情報を見つけてしまったですよ。

英語版 Wikipedia「OSIRIS-REx」の最後の方に "OSIRIS-REx II」なる見出しが。Google 翻訳したらなんか単語が抜けてたりして信用ならんかったんで、自力でやってみた。

「オサイリス・レックス II はオリジナルの宇宙機をコピーしたダブルミッションのための、2012年のミッションコンセプトであり、2番目の宇宙機で火星の2つの衛星フォボスとダイモスからサンプルを採取するものでした。このミッションはこれら2つの衛星からサンプルを取る上で、最も早く、最も安くなるものでした」

過去形。ボツになったんかな。オサイリス・レックスと同じ機体をもう1機作って、火星の衛星のサンプルリターンをやろうとしてたんだな。

そして、日本がこれからやろうとしてる MMX とモロかぶり。またパクるつもりかだったのかよと思いきや、2012年に提案されたなんだな。日本じゃこの時、はやぶさ2の開発に入ってはいたものの、MMX で火星の衛星からサンプルリターンしようって話はまだ外に出てなかった。JAXA/ISAS 内部では検討されてたかもだけど。

むしろアメリカで構想段階でポシャったのを受けて、日本が手を上げたって感じかな。

アメリカは「日本めオレらのアイデアをパクりやがって」とは言えんわな。オサイリス・レックス II のミッションはロシアのフォボス・グルントのパクりだからww

2011年11月にフォボス・グルントは打ち上げられたけど、地球の引力圏からの脱出に失敗。2カ月後の2012年1月に大気圏に再突入して消滅してしまった。

そしてその年のうちにすぐさまパクり企画を表明するあたりがオサイリス・レックスっぽいよな。この探査計画、前科があるもんで。

「はやぶさ」の近況と「はやぶさ-2」にむけて - JAXA

初代 はやぶさ のプロジェクトサイトってまだ生きてたんだな。その中の、恐らく2006年半ばに書かれた記事。たぶん書いたのは川口先生ご自身。記事の終わりの方の「●もう追われる立場に:まるで逆なで...です。」「●はやぶさの成果もまた盗られてしまうのでしょうか。」「●アメリカの最近の動き」で、オサイリス・レックス(当時の名称は "OSIRIS")のことが書かれてる。

この時期の はやぶさ は、通信途絶から回復してみたら機体がひどい有様なのが判明して、復旧活動をしつつ、2010年の地球帰還に向けて準備してた頃。はやぶさ が史上初の小惑星サンプルリターンに失敗しそうな状況を見た NASA が、すかさず OSIRIS を発表。それがつまり「●もう追われる立場に:まるで逆なで...です。」ってことで。

初代 はやぶさチームも失敗しそうな塩梅を読んで、この時期に早くも「はやぶさ2」を立案してる。対象の小惑星はこの時点で 1999JU3(のちに「リュウグウ」と命名)に決めてあったんだね。んで「早く はやぶさ2を立ち上げないとアメリカに持って行かれてしまう」っつう危機感を露わにしてる。

結果で言うと、初代 はやぶさ は危ぶまれながらもミッションフルコンプリート。史上初の小惑星サンプルリターンを成した。日本の世の中へのインパクトが予想外に強くて、はやぶさ2は国民の声に押された形で実現した(民主党政権下で はやぶさ2の予算はひどい扱いを受けてたけど、初代の成功と国民の反響の大きさを受けて、民主党は苦しい言い訳とともに手のひらを返した。でも必要な予算に全然足りない分しか配分しなかった。結局 JAXA 内部で資金を融通してどうにかした。ていうか JAXA 自体も国際宇宙ステーション事業に振らなきゃいけない予算が大きくて、政府から「はやぶさ2に予算を付けましょうか」と言われたのに「要りません」と回答したこともあった)

けど はやぶさ2の計画は遅れに遅れて、ようやく2014年に打ち上げられた。この打ち上げ窓を逃すと次は10年後っつうギリギリのタイミングだった。

アメリカの "OSIRIS" 計画はいったん NASA 内のコンペで落選して、しばらくは計画案の改良に費やした。んでまぁ未確認情報だけど、再度のプレゼンの折、「とうとう日本に先を越されましたよ。悔しくないんですか」との発言があったらしく。それがあってかどうか、この計画は "OSIRIS-REx" として採用されて、動き出した。

日米双方ともそれぞれの事情で遅れが出た結果、偶然にも同時期にそれぞれの対象を探査することになったと。

しかし NASA っつうと泣く子も黙る世界的ブランドなんだけどさ、最近は日本が部分的に追いついたり追い越したりでな。深宇宙探査で、場合によっちゃ競争状態にあったりするわけで。

ソーラーセイルなんてのも。

「史上初のソーラーセイル」の称号は、日本の IKAROS が得た。金星探査機 あかつき を H-IIA ロケットで打ち上げることになったら、ロケットの能力に対してペイロードが軽すぎることが判明。鉄板とかの重りを乗せるだけじゃもったいないから何か一緒に打ち上げようってんで動き出した計画だった。けどこの前までに、日米じゃ「史上初のソーラーセイル」のタイトルを獲得すべく、ひたすら暗闘が繰り広げられててな。

暗闘っつっても、世の中にほとんど注目されない上にどっちも不運に見舞われまくってうまくいかなくて、っつう意味でだけど。

あかつき の打ち上げは何年も前から公表されてたけど、相乗りで IKAROS も打つことは何カ月か前まで伏せられてた。どうもそれは意図的だったらしく。

アメリカの宇宙開発は他国の動きをけっこう横目で見てて、持ち前の技術力とカネが織り成すスピード開発で一気に先を越してしまう(水星の周回探査計画なんかおもっきしそれやられた)。前々から発表しちゃうとそれをやられるってことで「向こうが今から準備しても間に合わないだろう」っうタイミングでの発表ってことになって。

んでまぁ慌てたアメリカは地球低軌道に、超小型衛星規格でいう 3U サイズのソーラーセイル試験機 "NanoSail-D2"(ナノセイル D2)を、IKAROS の半年遅れでピギーバックで打ち上げて面目を保った。

このときも「ソーラーセイルの呪い」みたいなのがまた発動して、親衛星からの分離がうまくいかなかった。けどその後なぜかうまいこと分離。うまいこと運用に成功した。

ていうか IKAROS は独自アイデアのソーラーセイルの展開に成功。惑星間空間っつう、機体にかかる外力が重力と太陽光圧しかない「きれいな」環境で光子推進を確認したうえ、光子推進や機体の制御に関する様々なデータを取得できた(IKAROS は低予算プロジェクトながらそれなりのサイズの宇宙機だったんで、そこまでできた)。対してナノセイル D2 は地球低軌道なんで光子圧力よりも大気の抵抗の方が何桁も大きくて、光子推進の確認はできなかった模様。

ってそれは最初から織り込み済みで、ナノセイル D2 の目的は、アメリカ独自のセイル展開技術の現地実証だった。将来は基本的に同じセイル設計でより大型の "LightSail-1"(ライトセイル1)に発展させる予定だけど、どうも動きが芳しくないような。IKAROS に出鼻をくじかれちゃったからかな。

NASA もまたナノセイル D2 の成功を以って「ソーラーセイル成功」と主張してるけど、実はそこまでの内容じゃなかったわけで。

しかしなんてーか欧米人のプライドなのかどうか、ちょいとアレなこともあって。

彼らはソーラーセイルの世代定義を勝手にやりやがりまして。ナノセイル D2 含むライトセイル系をどうしても第1世代にしたいらしく。結果、IKAROS は彼らの定義で「第0世代ソーラーセイル」にされてしまった。何なんだよ。ゴタクはいいから光子推進する現物さっさと作って飛ばせよ。

はやぶさ と IKAROS は、かの NASA を出し抜いてしまった。これどっちも川口淳一郎研究室の産物なんだよな。「JAXA/ISAS が部分的に NASA を超えた」ってのはぶっちゃけ「川口じょっぱり先生が NASA を超えた」だったりする。

おいらと同じ青森県民が、規模も技術も予算も実績もダントツ最高峰な NASA に2回ケンカ売って2回とも勝ったってのは痛快すなぁ(←県民意識が月面の大気並みに薄い八戸市民がここぞとばかりに県民アピールの図)

話を戻すです。

火星衛星サンプルリターンってのは、発想はロシア発なんですな。んで、アメリカはオサイリス・レックスの複製機体でやろうとした。けど構想段階でポシャったらしい。そこで、はやぶさ2に続くさらに高度なサンプルリターンをって感じで日本が MMX で立候補っつう感じかと。

でもオサイリス・レックスは現在稼働中で、まさに今、対象天体のベンヌに到着しようとしてるってあたり。特にトラブルもなく、順調らしい。

同じ設計の複製機体で、火星衛星サンプルリターンを狙うってのはアリかと。目的に合わせたカスタマイズはいくらかは必要かもだけど、一応ほとんどそのままでいける見込みがあるっぽい。じゃあ今はポシャってても、あとで復活するかも。

ってあたりがなおさらオサイリス・レックスっぽいなと。オシリス神っていったん死んでから復活した神様らしいし。

あれ? やっぱし死んでないかも。

OSIRIS-REx is about to go collect (and return) samples from an asteroid(オサイリス・レックス、小惑星サンプルリターンを成すか) - ExtremeTech

の最後の方に、オサイリス・レックス II の記述がある。

この記事は2016年5月31日付。この記事の雰囲気だと、オサイリス・レックス II 計画は動いてる感じ。

小規模な改造で済むなら、開発も少ない予算の短期間で済むだろうと。むしろやらないのはもったないかも。オサイリス・レックスがイオンエンジンを使わず今までどおりの化学スラスタだけにしたのって、こういう汎用性をも考えたものだったのかも、とか。

一方、日本の MMX は完全新規設計。はやぶさ/はやぶさ2の設計のままじゃ火星衛星サンプルリターンの用を成さんのは目に見えてるしな。そして化学スラスタのみで、イオンエンジンは取っ払うことになった。オサイリス・レックスに似てきたというか。

MMX 大丈夫なのかって気がしてきたが。

「オサイリス・レックス」ってなんか言いにくいし書きにくいな。この日記じゃもう「オサレク」でいいか。

おっされっく世界征服だっだっだだっ

あーもうしばらくはオサレクでいいや。

おお、はやぶさ2本体の着陸は年明けに延期ですか。いい判断かと。

はやぶさ2のタッチダウン、来年1月以降に延期 「平坦な場所1つもない」 - ITmedia NEWS

小惑星探査機はやぶさ2、最初の着地を来年1月以降に延期 - 産経ニュース

プロマネの津田先生って温和な印象だけど、「探査機を着陸させるには意地悪きわまりない小惑星だ」「手ぶらで(地球に)帰るわけにはいかない」なんてイラついてるような言葉を出すようになってきたな。

立て続けの様々な成功の報告で浮かれてたのは、おいら含めた情報の受け手だけだったってことで。

はやぶさ2の中の人にとっては、小惑星リュウグウについて知れば知るほど、着陸の難しさが脹れ上がってく形だったんだね。

もちろん ミネルバ II 1 と MASCOT が成功したのは嬉しいことだったろうし、肩の荷が降りて身軽になった思いだったろう(実際 はやぶさ2はこれで 12kg ほどの荷物を降ろして、それだけ身軽になった)。

けど本体の着陸はリスクが違うからな。こないだのモビルスーツ降下作戦は無事にこなせて大成果も挙げられたけど、今度はホワイトベース丸ごとで着陸して無事にミッションをこなして、また宇宙(そら ←ガンダム的表現)へ戻らなきゃなんない。

初代が経験した酸いも甘いも活かしまくって磨き抜かれた二代目は、すべてにおいて初代超えを求められてるもんなぁ。そして今の今までそのすべてで期待に応えてきた優等生だもんなぁ。成果もそうだけど、初代からのファンとしては安定性の素晴らしさがね、もうね。二代目の大変な安定ぶりに、ときたま初代を思い出してはいろんな涙を味わってるですよ(主にリポビタン味)

ところが。13年前に小惑星イトカワ空域でおいらたち(初代 はやぶさ と中の人とファン)が確かに嗅いだスメルオブデンジャーが、リュウグウからも漂ってきてた。しかももっと凶悪なやつ。ホームポジション(上空 20km)からの近接画像のときからヤバかったけど、「ひょっとしてもっと近づいて見ればけっこういけそうだったりするんじゃね」とか淡く期待してたら、上空 22.5m の超近接画像と、先に降下したモビルスーツたちからの接写画像は完全にヤバかった。

てなことで、はやぶさ2チームは今までの降下の実績とデータ、それと新たなテスト降下でデータを採って、長考に入ることにしたと。11月からは はやぶさ2は地球から見て太陽の正反対の位置で通信できなくなるそうだし。その時間も利用して作戦を練ることになったと。

大まかな方針はもう出てるっぽいんで、あとは段取りの作り込みと、やってみてダメだったときのバックアップ案作りなんじゃないかと。

そういや 8月2日の発表(PDF)で、民間企業による vSLAM、VisualSLAM っつう技術が紹介されててさ。これが着陸時の航法でかなり役立ちそうでさ。長考は、この技術を本格的に活用する準備ってことなんじゃないかって気もする。

これ、複数の画像から撮影領域内の三次元地図を作成しつつ、撮影者自身の位置もマップ内に特定する、というものらしい。普通のステレオ立体視だと、被写体に対して横移動しての2回の画像撮影が要るけど、この場合はどの方向でも構わないっぽい。被写体に近づく・遠ざかる方向でもいけるっぽい。

てことで、入り組んだ経路を撮影者が進むごとに撮影した画像から、経路の形をデータとして認識していく、てことができるかと。

カメラの位置と向きがわかってれば、撮影者(はやぶさ2)の機体の大きさと形は既知だから、経路上の岩にぶつからないように はやぶさ2をプログラム航法させるってのができそうなような。

はやぶさ2の搭載コンピュータは初代よりもだいぶ性能が上がってるとはいえ、やっぱし限界があるかと。てことで、画像から三次元地図を作るのと進入経路を割り出すのは地上で計算機をぶん回すことにして、出来上がったプログラム航法データを はやぶさ2に覚えさせれば、あとは はやぶさ2自身がその経路に沿って飛ぶだけ、となるかと。

けどそれって はやぶさ2の自律航法の精度がかなり必要なわけで。現状でどこまでやれるのか不明だったんで、かなり地表近くまでのテスト降下を追加することになったわけで。

今のとこ上々の結果を得たみたいですな。続けての年内のテスト降下で、もっといろいろわかってくるだろうし。

長考は、初代みたいなケツカチ由来のアドリブでの無茶と失敗を避けるためなのかもな。初代は偶然の不運から探査スケジュールに余裕がなくなってしまったうえに、イトカワの表面状態が予想と全然違ってたこともあって、着陸・サンプル採取プログラムの新しいのを作ったらいきなり初代 はやぶさ に送信・インストール、そして本番っつう無茶な形が多かったらしく。

てことで1回目の着陸のときは与えた条件同士がケンカして、思わぬ形で着陸というか不時着というか。そのとき はやぶさ から来てた通信はビーコンモード。これで はやぶさ の速度と位置は正確に把握できるけど、機体の内部でどんな処理があったはリアルタイムじゃわからない。精密にわかる位置と速度にしても、あたかもイトカワの地面に潜り続けてるみたいな意味不明なデータを見て、チーム内は騒然となったそうな。

これ、イトカワ表面に着いたらイトカワの自転と一緒に動くことになるわけで、そこを勘案してなかったせいだった。その程度のことを勘案してなかったのはたぶん、本来なら着陸は1秒程度ですぐに離陸するはずで、自転の影響が出るほどの長い滞在を考えてなかったからだったかと。

すぐに自動で離陸しなかったってのが想定外だったわけで、後で取得したテレメトリデータから、内部で条件同士がケンカしてたことが判明と。降下の途中で障害物を感知したんで引き返すはずが、スラスタ噴射のための条件から外れた状況でもあり、はやぶさ としては不本意ながら降下を続けた。その結果としての着陸で、はやぶさ 自身は何が何だかわからなくて(そうなったときどうすべきかを教え込まれてなかったかと)、自分がイトカワに着陸してることをわかってないから自力判断での離陸もできなくて、イトカワ表面に30分も居座り続けた。んで地上では「イトカワの地中に潜り続けている」不可解なデータから正確な状況を推定。地上からの指示でスラスタ噴射してようやく離陸できた。

2回目の着陸時はそこらへんいろいろ設定を改善して、完全にうまくいった。かに思えた。サンプル採取の弾丸を発射するコマンドが発動したことは確認できた。けどこれも後からテレメトリを調べたら、なぜか発射中止のコマンドも紛れ込んでて、どうやら発射されなかったらしいっつう結論が出た。実際、地球に戻ってきたカプセルからは微量の塵しか見つからなくて、発射されなかったのが確定した。

プログラムを事前に動作確認してればどうにかなったはずと思うけど、その余裕がなかったんだろうと。

と思ってたけど、上杉邦憲先生による2008年11月22日,23日の発表「小惑星探査機『はやぶさ』の過去・現在・未来」によると、

「弾丸発射以前に火工品制御装置に通電を許可する指令が、これを安全側に戻す指令に上書きされるという原因不明の事象が起き、結果として弾丸は発射されなかったと考えられる」

だそうな。地上でのプログラムミスなのか、それとも探査機の中での「気まぐれ」なのか。おいらは地上側だと思ってたけど、これによれば探査機側っぽいような。初代 はやぶさ はときどき意味わかんない挙動する探査機でもあったし。

着陸行程中に緊急離脱すると、しばらく通信が途切れて行方をくらまして、100km くらい離れた先で発見されるってのを繰り返してたし。事故での長期の通信途絶の後、バッテリーが全損してるかと思いきや、OFF になってるはずのバッテリー保護回路が原因不明の幸運で ON になってて、全損を免れたのもあった。

もしかして、搭載コンピュータがかなり早い時期から宇宙放射線病にかかってたのかも。4年のはずが7年に延びた旅の後半じゃ病が表面化・深刻化してたっけな。

じゃあ弾丸発射なしの事象はケツカチ由来なのかどうか不明ってことで。

とにかく初代は長考してる余裕がなかった。それでも現状のままじゃイトカワのサンプルを取れないことがわかってて、短い時間で次々に手を打たなきゃいけなかった。

滞在期間が3カ月に縮まったとはいえ、そうじゃなくてももともとの予定が6カ月だったからな。滞在期間は地球と対象の小惑星の軌道の関係で決まるものなんでしょうがないけど、はやぶさ2の場合は1年半っつう、初代の何倍もの時間が与えられてるからな。長考を挟むのは有効な策かと。

はやぶさ2プロジェクトサイトの スケジュール によると、最後の方の2019年8月〜11月は「小惑星近傍滞在」、11月〜12月に「小惑星出発」。となってる。8〜12月の最大4カ月間が空き時間ってことで、余裕を見てるんだなーってのがわかる。

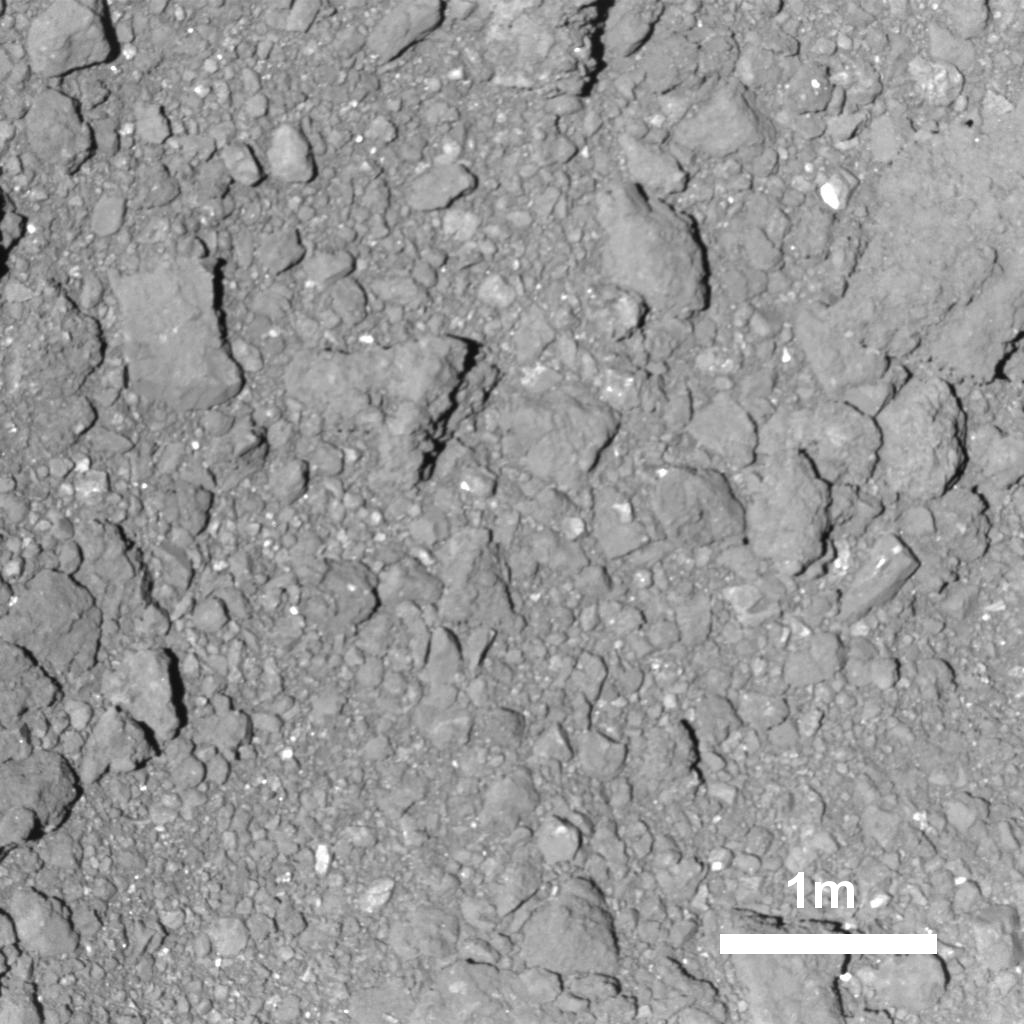

「砂地に岩(ボルダー)が散在しているというイメージではなく、「地面そのものが、大小さまざまな岩の集合」(はやぶさ2 公式 PDF 書類 小惑星探査機「はやぶさ2」の運用状況 2018年10月11日)

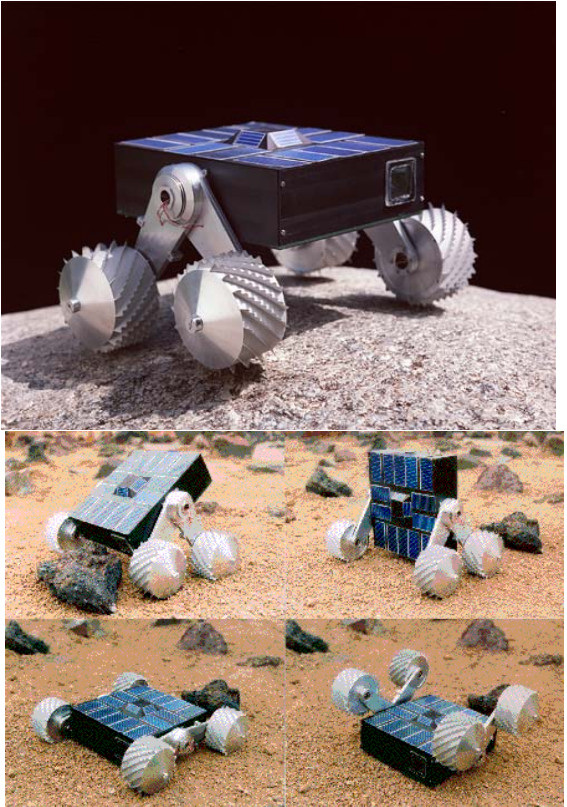

初代 はやぶさ で小惑星イトカワへ持ってくはずが開発段階でポシャった、幻の NASA ローバー MUSES-CN。というのを 先月28日のログ で紹介したね。その試作機写真を再掲してみる。

このローバーが想定してた小惑星の「地面」は、砂地に石が散らばってるものだった、というのが写真からわかる。

人類がイトカワを知る前までは、小惑星の表面ってのは大体こんなもんだった。けどイトカワは星全体が岩だらけでゴツゴツしてて、世界中のその道の科学者さんたちはびっくら仰天した。けどスベスベな場所はあって、初代 はやぶさ はそこに着陸してサンプルを回収した。

小惑星サンプルリターン探査機の開発者はどうしても、直径 10km オーダーの小惑星しか探査できてなかった時代のイメージを持ってしまうらしく。「小惑星の表面は基本的にスベスベ。そうじゃなくても部分的にスベスベな場所くらいはある」と思ってしまうらしく。まー岩でゴツゴツな小惑星って、今のとこイトカワとリュウグウしか見つかってないしな。そしてサンプル採取に関して、リュウグウはイトカワよりも難所と。

NASA のオサイリス・レックスがもうすぐ到着する小惑星ベンヌも、サイズはイトカワに近くて形はリュウグウに似てるわけで。ここからの類推だとほぼ全表面がゴツゴツしてる気がする。けどオサレクのサンプル採取メカって、やっぱし「サンプル回収地点は砂地で小石もいくつか」って感じ。

「スベスベなはず思想」を捨てられぬまま、ていうかイトカワっつう実例は知ってても、リュウグウっつうもっと難題な実例をまだ知らぬままオサレクは設計・製造されて、イトカワに近いサイズでリュウグウに似た形のベンヌへと向かった。

オサレクがベンヌへ向かってる最中、リュウグウのケースが発覚したっつうわけで。はやぶさ2チームにとっても、リュウグウがまさかそこまでって感じだったろうな。

はやぶさ2が現地到着するまでにチーム内で各種の訓練するために作った「リュウゴイド」っつう架空の小惑星を下に出してみる。

その時点でリュウグウについてわかってた、「岩がち」「球に近い形」を反映してた。実際は当たらずしも遠からずだったけど、スベスベ地形が全くないってとこまでは想像できんかったっぽいな。つかリュウゴイドの画像を見ると、やっぱしというか基本はスベスベの砂地で、そこに大小の岩が転がってるイメージだな。

さてベンヌの形がそろばん玉型ってのは、地上からの観測で前々から判明してた。はやぶさ2の到着でリュウグウの本当の形が判明して、それぞれの探査機が似たような外形の星を観測するってことになったわけで。

綺麗な対称形ってことは、表面状態はやっぱしリュウグウみたいにどこを取っても同じな可能性が高いと思う。小型の小惑星同士でもあるし、ベンヌはリュウグウみたいな全面ゴツゴツな星のような気がする。

オサレクのサンプル採取機構、いけるんだろうか。と、きっとオサレクチームもリュウグウの有様を見て不安になってきてる頃合いかと。採取量はできれば 1kg 超えを狙ってるらしいけど、それは粒径が砂や小石サイズがたっぷりな場所が都合よく見つかればの話で。MUSES-CN で想定したの同じか、あるいはイトカワの「ミューゼスの海」みたいに玉砂利サイズの石が集まった場所か。

オサレクのサンプル採取機構って、フタが開いた鯖缶みたいなのを地面に押し付けて、中で窒素ガスを噴射して、外へと押し流される塵・砂・小石を網で漉し取る形なんだよな。そこに乗っかってるものをすくい取る発想。弾丸で表面をぶっ壊す はやぶさ シリーズよりもソフトな方法というか。そこらへんなんだか日米の好み感覚が逆転してるような。

けどアメリカ方式のほうが、運が良ければサンプルを大量ゲットできたりもする。けどその運は、今のとこ向いてない方への覚悟が必要なような。

あと、しょうもないかもしんない定義の違いというか。

はやぶさ シリーズもオサレクも、機体の先っぽを秒単位で地面に接触させるだけってのは同じなのに、はやぶさシリーズだとそれを「着陸」と呼び、オサレクは「着陸はしない」としてる。かなり雰囲気的なものなのかなと。

はやぶさ シリーズだと、機体本体にガッチリ固定されたサンプラーホーンが接地する。足で地面に立つイメージ。オサレクだと、関節付きのアームが持った器具が接地する。手でタッチするイメージ。本質的には同じく「表面に触れる」ことなんだけど、それが着陸かどうかって判断が、そんな感覚で決まってしまうんかなーと。

しかしはやぶさ2のサンプル採取方法も、大丈夫かなとちょっと心配だったり。

最大3回の採取を考えてるわけだけど、リュウグウ表面が岩岩岩ってことで。サンプラーホーンっつう筒を地面に押し付けて、その中で弾丸を撃つわけで。そしたら、思いがけずでっかい破片が剥がれちゃってサンプラーホーンが詰まったりしたらどうするんだろうかとか。

はやぶさ2のイトカワ探査は今年中は大きな動きがなさそうだけど、その代わり12月3日にオサレクがベンヌに到着予定になってる。Wikipedia「オシリス・レックス」記事だとなぜか「2019年10月19日 - ベンヌに到着」になってるけど、公式サイトのスケジュールページ での2018年12月3日のほうが信用できるだろと。

しかし はやぶさ2の公式サイトは初代のよりずっとかっこよくなったけど、オサレクサイトはさらにカネかけてかっこよくしてるなぁ。

初代 はやぶさ プロジェクトサイト、どう見てもここと同じ程度の手作りサイトだし(泣)

はやぶさ2は年明けまで大きなアクションはなさそうなんで、今日は暇つぶしにほんとどうでもいいミネルバ II ネタでも。

ミネルバ II 1 の外観を貼り出してみる。

そして……。

似てるってばシュールストレミング。

つか Wikipedia「シュールストレミング」によると、

「2014年2月、ノルウェーにて25年間にわたり放置された缶詰が小屋から発見され、爆発物処理班と缶詰の専門家が出動して処理にあたった」

現地でさえそんな扱いなんだな。

くさやの干物の6倍以上と言われても全然ピンとこないが。とりあえずおいらは子供の頃、頂き物のくさやの干物をすごく好きになった記憶はあるが。ニオイの方向性はどっちも同じようなもんなんだろうか。

そんなこんなのシュールストレミング缶詰に似た物体が、別な星の上でビョコタンビョコタン跳ね回ったかと思うと、なんかもう愉快でたまらんですよ。

さらに Amazon の梱包箱みたいなの(MASCOT)もドンゴロドンゴロもんどり打って転がったりとか。小惑星リュウグウって はやぶさ2本体の着陸については「意地悪きわまりない星」なのに、はやぶさ2自身が送り出した先遣隊連中のおかげで、にわかに楽しい星なイメージだったり。

あとはまぁイチローの超絶美技動画とか きゃりーぱみゅぱみゅ 動画とか見つつ、はやぶさ2かオサレクの動きが出るまで待ってますかね。

つか3カ月ぶりくらいで「原宿いやほい」MV 観たですよ。やっぱこれ好きだわ。

しまった はやぶさ2に気を取られてノーマークだった。

イチロー動画だ きゃりー動画だなんて余裕ぶっこいてるうちに、日欧共同の水星探査計画ベピ・コロンボの探査機2機が打ち上げられてしまいましたですよ。

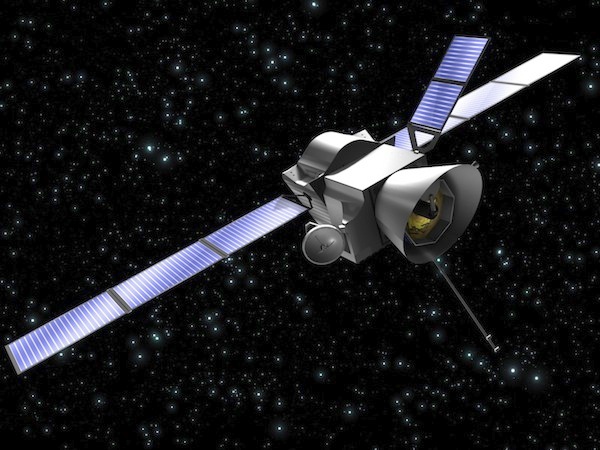

下の図は、地球から水星へ向かう時の姿。

かっこいいというか、不思議な形というか。

こんなふうに4つのパーツで構成されてて、図の左から順に、

となってる。計画全体としては、ヨーロッパ主導で日本がそれに参加してる形で、実際に探査機のサイズもそれに倣った形。けど最初は日本が単独でやるつもりだったところにヨーロッパが参加してきたらしい。んで Wikipedia によると、

ってことで向こうで大型計画として本腰を入れ始めて、言っちゃなんだが乗っ取られたww

けど2000年の日本の深宇宙探査計画っつうと、火星探査機 のぞみ がトラブル続出で火星にたどり着けるか着けないかの瀬戸際(この状態があと3年続いて、火星に着けずに計画放棄となった)。初代 はやぶさ は製造中で、ミッションが冒険的すぎて内部の人たちでも成功を信じる人はあまりいなかったらしい。月探査機 かぐや と金星探査機 あかつき は基礎研究中。正直、技術的な実績に乏しかった。

宇宙開発は多額の税金を使うのに短期的な実利はなかなか得られない。てことで世界最先端の成果を出すことで利益とみなすわけで。結果、無茶しなきゃなんなくて、ときどきひどいことになるっつう状態。振り返ると、宇宙科学だけじゃなくロケットや実用寄りの技術試験衛星の分野でも、日本の2000年あたりは経験と技術を得るための投資の時期だった。

そこらへん ESA は一歩先を行ってたんで、日本の水星探査計画は余計な無茶を避けつつ、本来の目的の探査に注力できる道を選んだんだと思う。

水星に行くには、その周回軌道に入るには、太陽の重力井戸をそこまで降りるには、相当な減速量が必要なわけで。直行は推進剤を食いすぎるんでとても無理ってことで、金星や水星そのものでの減速スイングバイを繰り返すことになる。軌道が複雑になるわ精度がそれだけ必要だわ。

日本の場合、月でのスイングバイや周回軌道投入はそれなりの経験があるけど、他の惑星ではまだ怪しかったり。のぞみ はその段階に到達する前に放棄。その行程に似た、地球でのパワードスイングバイで失敗して、そのリカバーに全力を挙げたけど、他にもトラブルが頻発。火星周回軌道投入の前に力尽きた。これが当時での唯一の経験。

ESA の深宇宙ミッションの経験数は日本とそんなに変わらんけど、成功率が高くてな。探査機の経験は少なくても、衛星の製造・運用やら打ち上げの回数やらは日本と断然違うわけで。しかも日本の3倍の宇宙関連予算と大容量のロケットで、NASA ほどじゃなくても機体の設計や開発に余裕を持てるのがその差の元かと。

ISAS としては計画を乗っ取られたというより、自分が経験不足で不安なところを ESA が力を貸してくれる形になった、とも言えるわけで。もともと ISAS は水星の磁場を観測したかったわけで、それは自前の探査機で自分で調べると。探査機を現地に送る手段は ESA が用意してくれて、そこに ESA も自前の探査機を載せると。日本側としては結局なんの不満もない状態かと。

水星行きの経路は惑星スイングバイを多く使って推進剤の消費を浮かすけど、それでも自力でかなり軌道変換をしなきゃなんない。膨大に膨れ上がるはずの推進剤とタンクの質量を抑えるべく、ESA 側でイオンエンジンを新規開発することになり。

ところがこれが想定外に難航して、2013年打ち上げのはずだったのが、5年遅れて昨日ようやく打ち上げられた。

「日本には はやぶさ のイオンエンジンがあるじゃないか。なぜそれを提供しないのか」と思ってたら、はやぶさ のイオンエンジン μ10 は出力が小さくてな。開発中の μ20(出力は μ10の3倍)でも、総質量4トンの合体探査機には弱すぎだろってことで。

つか、たぶんそこらへんの開発費は全部 ESA が持つことになってるんじゃないかと。そうなると、カネを出す方が好きにするのは当たり前かと。そしたら自国のカネは自国内で優先的に使って、自国の経済と産業に貢献したくもなるだろと。

てことで ISAS としては待ちの一手しかなかったんじゃないかと。変に急いで軌道上で問題が出るよりも、遅れてもそのぶんちゃんと動作してくれたほうがいいしな。

その結果、おいらなんかもうベピ・コロンボに於かれましては延期に次ぐ延期で待ちくたびれ状態でして。この日記に初登場したのは 2009.5.19 だよ。その次が2013.12.19。

このとき Wikipedia 情報として、2008年時点で2013年打ち上げ予定だったのが2015年8月以降とか。そして 2016.11.30 のログでは2018年度の打ち上げとなって、それでようやく実現したと。地上で5年待ちとは長かったですな。ESA 担当のイオンエンジンの開発の遅れが原因らしいけど。

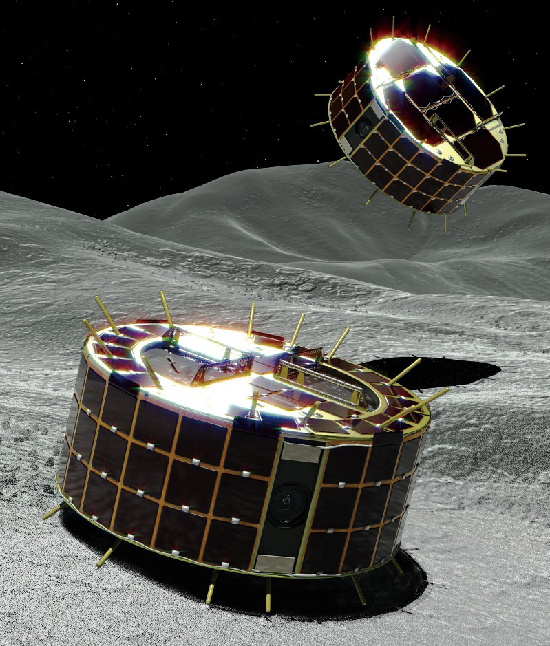

水星に着くまで、機体は上に図で出したとおり4つのパーツが1セット。水星の周回稼働に入ると、とりあえず電気推進モジュール MTM が御役御免で切り離される。次いで日本の探査機 みお が分離。ほぼ同時にサンシールドも分離。サンシールドは みお がスピン安定に入るまでに、地球の10倍っつう強烈な太陽熱から みお を守るためのものだからな。スピン安定を始めると みお の機体は太陽にまんべんなくあぶられるようになって、過熱を防げると。

んで単体になった MPO は自前のエンジンで、観測に適した軌道に移るってことで。

地球からスイングバイを繰り返して、はるばる7年かけて現地到着。そこからの観測の予定はわずか1年。なんか割に合わん気もするけど、そうまでして君はってわけじゃないけど、それだけ価値あるものが得られる目算あればこそですな。1水星年≒0.24地球年 なんで、水星での4年分のデータを取れると考えれば、7年の旅路もまた必要な気もしてくるような。

そのデータ、日欧それぞれの探査機は何を調べるのか。

日本側の探査機 みお(開発名は MMO)は磁場を精密調査、ヨーロッパ側の MPO は水星表面全般を調査、という塩梅。それぞれの観測機器については英語版 Wikipedia に詳しく載ってたんで、Google 翻訳+おいら訳で出してみる。

みお(MMO: 水星磁気圏オービター)

ほぼ日本が開発・製造した水星磁気圏オービター(MMO)は、180cm、90cmの短い八角柱型をしており、質量 285kg のうち 45kg が、5つの機器グループで構成された科学ペイロードとなっている。うち4つは日本の研究者によるプラズマとダストの測定装置で、残る磁気センサはオーストリア製である。

みお は水星の赤道に対し垂直なスピン軸を持ち、15rpm で安定する。軌道は MPO の外側、高度 590×11,640 km の極軌道である。八角形の上部と底部は、能動的な温度制御のための放熱部となっている。側面は 90W の電力を供給する太陽電池で覆われている。地球との通信は、直径 0.8m の X バンドのフェイズドアレイ高利得アンテナと、Xバンドの中利得アンテナ2つを使う。テレメトリは探査機の寿命まで、160Gb/年、5kbit/秒で送られてくる予定で、寿命は1年以上が期待されている。姿勢制御システムは低温ガススラスタで行う。水星軌道での分離後、みお は相模原宇宙オペレーションセンターから、長野県の臼田宇宙空間観測所の 64m アンテナを介して運用される。

水星磁気圏オービターの愛称は、2018年6月8日に みお と命名された。日本では、Mioは船舶の水路を意味し、これまでの研究開発のマイルストーンを象徴し、同時に旅の安全への願いも込められている。みお は水流を通って航行する船のように、そのまま流れてきた太陽風と、水星の磁場の干渉を受けた太陽風を観測する。みお の名前は、一般からの6,494件の投稿の中から選ばれた。

サイエンスペイロード

みお には5つのグループの観測機器があり、その総質量は 45kg である。

続いて ESA 側の探査機 MPO も出してみる。

Mercury Planetary Orbiter(MPO: 水星惑星軌道周回機)

Mercury Planetary Orbiter(MPO)の質量は 1,150 kg で、1000W まで供給可能な片面ソーラーアレイを持っています。を使用し、 光学式太陽反射板を装備しており、機体温度を 200℃ 以下に抑えます。使用して温度を200°C(392° F)。ソーラーアレイは温度を抑えつつ適切な電力を発生させるため、太陽を低い入射角に保つべく回転し続けるようになっている。

MPO が搭載する機器は11種類あり、カメラ、分光器(近赤外線、紫外線、X線、ガンマ線、中性子)、放射線計、レーザー高度計、磁力計、粒子分析器、Ka バンドトランスポンダー、加速度計で構成されます。ペイロードコンポーネントはより良い視野を提供するため、そして検出器温度を低くするため、探査機の天底側に取り付けられています。これらは、メインラジエターに直接取り付けられている MERTIS および PHEBUS 分光計から離されています。

探査機の天頂側には、短いブームの先に高温耐性の直径 1.0m の高利得アンテナが取り付けられています。X バンドと Ka バンドで、通信は平均ビットレート 50kbit / s、総データ量 1550Gbit/年 です。すべてのミッション段階においての主要な通信地上設備として、ESA のセブレロス 35m 地上局が計画されています。

サイエンスペイロード

MPO のサイエンスペイロードは、以下の11個の機器で構成されている。

「11人いる!」じゃないけど観測機器11個はこりゃもうてんこ盛りですな。もう何が何やら。

つか みお の観測機器も5グループっつうけど、全部数えたらこっちも11個あった。

1回の探査計画で、総勢22個の観測機器ですか。かなり多いような。探査機の質量は両方合わせて 285 + 1150 = 1435kg 。ほぼ MPO の質量とはいえ、こうして見ると、相当な大型計画なんだなーって気がようやくしてきた。

いやほんと日本側の探査機が 300kg に満たないし、宇宙機・衛星としてかなり古いタイプの縦軸スピン安定型(ISAS じゃ GEOTAIL 以来)ってことで、いろいろ見誤ってたですよ。

水星は地球からの直線距離はそんな遠くはないけどエネルギー的に行きにくい星なんで、小さな探査機なのも仕方ないかとか思ってたら。日欧とも水星に対して「てめえ丸裸にしてやっかんな」な野心むき出しじゃないですか。頼もしすぎるww

しかし早い時期に ESA で着陸機がキャンセルになったのは惜しかった。「着陸機の ESA」どうした。

アメリカの着陸機は月と火星。ソ連・ロシアは月と火星と金星。このあたりは宇宙競争時代からの妥当な主流路線というか。中国は月のみ。やっぱし主流路線。

日本の着陸機は、実績は初代 はやぶさ が小惑星イトカワで、30分くらいが1回(思いがけずの不時着)、1秒くらい(計画通り)がもう1回。あと、つい先月 はやぶさ2に載せてたミネルバ II 1A/B の2機が小惑星リュウグウに無事着陸したね。これからの予定は、来年 はやぶさ2本体がリュウグウへ。けど初代と同じく、時間的には秒単位の予定。ミネルバ II みたいに、その星の上で Sol(現地での1日)を数えるわけではなく。そして同じく来年ミネルバ II 2 もリュウグウへ。将来は2021年目標で月に SLIM が、ってとこ。

そして「着陸機の ESA」は。

っつう、火星以外はそうそうたるマニアックな天体への着陸を果たしてる。他惑星の衛星、彗星、小惑星だもんな。2020年にはエクソマーズ計画で火星ローバーを企んでるけど、なんとみんながとりあえず軟着陸したがる月面にはまったく興味を示さないっつう天晴れなひねくれぶりwww 昔から ESA は月にあんまし興味なさそうだもんな。もっともっと向こうなら、よその国の探査機に載せてもらってまでも着陸したがるのに(そういや2020年に月面に国旗を立てるっつう韓国はどうなったんだっけ)

ここはひとつ、ESA 御中には是非とも水星表面をも征服していただきたかったですよ。これからたぶん何十年も誰も行けない星なのに。

そういやというか、小惑星イトカワから離陸した初代 はやぶさ(の再突入カプセル)が地球に着陸したってのもあったな。

他天体の表面から離陸して地球へ着陸・着水した例って、初代 はやぶさ の他には月からしかないわな。アメリカのアポロ計画と、ソ連のルナ計画。はやぶさ2がそれを再びやろうとしてるとこ。

アメリカのオサイリス・レックス探査機は小惑星ベンヌ表面への接触を「着陸ではない」と定義してるけど、やろうとしてることは はやぶさ シリーズと同じ。サンプルリターン成功の暁には、「他の星を発って地球へ着陸・着水」のタイトルを名乗って問題ないかと。

はやぶさ2、いよいよってとこまで来ましたなぁ。

はやぶさ2、ターゲットマーカーを小惑星に投下 - 高度12mまで接近 - マイナビニュース

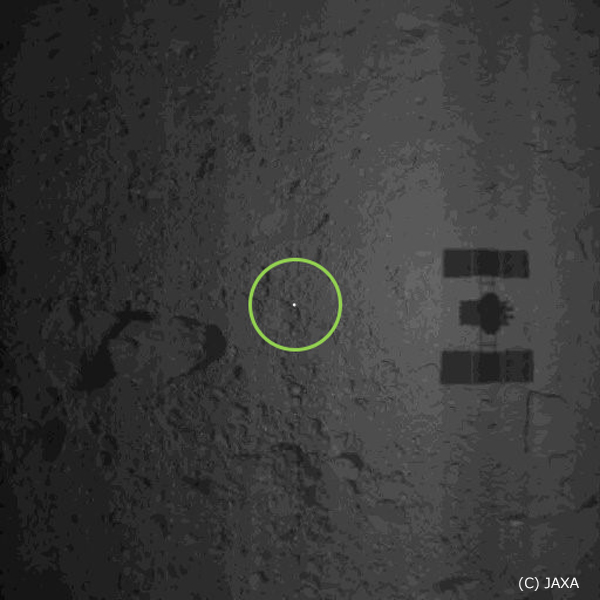

ターゲットマーカーが光ってる写真ガメましたですよ。

画像全体がかなり暗いのは、たぶんターゲットマーカーの反射光に比べてリュウグウが暗すぎるからなんだろ。

しかも、かなり面白い動画も公開してくれてる。これもガメさせていただいたw

降下中はリュウグウがどんどん自転してるのがわかる。左から右へってことは地球の自転方向と同じってことで、北極を上にしてる映像ってことだな。リュウグウはイトカワと同じく、自転の向きが地球と逆なんだわな。てことで北極と南極ので意義が地球と逆の向きになってる。ひっくり返ってる。だからこの映像も180°ひっくり返すと地球と同じ目線になる。まー逆さまのままでも、それが現地の常識ってことで。

映像は接近そして離脱の様子だけどさ、それにしても はやぶさ2、逃げ足は早いんだなww しかもこの時とばかりに高頻度で撮影してて、かなり自然な動画になってるしw

動画でその自然な部分を見ると、リュウグウの立体感がよくわかる。はやぶさ2自身の影からスケールもよくわかる。ていうか はやぶさ2チームはカメラの焦点距離を把握してるから、影の大きさからの比定よりは、焦点距離からのサイズ特定のほうが正確に出せるわな。「影の大きさでスケール感を掴める」ってのはファン目線ってことで。

このデータから、恐らく はやぶさ2チームは着陸予定地近辺の立体地図を作成中のはず。んで年越し前後の合運用の間(リュウグウとはやぶさ2 が地球から見て太陽の向こう側に隠れてしまって、積極的な活動が何もできない期間)、その立体地図をもとに着陸行程の作戦を練るんじゃないかと。

しかし着陸予定地付近って比較的平らな場所を選んでるのに、けっこうな大岩があるなぁ。

そして、待ってましたの CAM-H の画像も動画で来てたですよ。ほんとこれを待ってた。

最接近からの離脱の様子。ほんとこれが見たかった。うほほほほー。

CAM-H はカラーカメラなんですよ。右上の はやぶさ2本体を見れば、ちゃんとカラー撮影されてるのがわかる。

♪だのに〜 な〜ぜ〜

ってほど、リュウグウは灰色。めっさ灰色。つか CAM-H はこのときかなり彩度を落とした画像になってるんですが。何か科学データ的に、論文発表の関係で公開できない色情報があったりとかしたんだろうか。だってほら、前にリュウグウ到着前に撮った画像を見るとさ、

ちゃんと色がついてるのがわかるし。けど離脱動画のほうはサンプラーホーン丸ごと機体の影に入ってしまってるよな。色合いウンヌンがまったく見えん……。

しかし CAM-H ってたぶん、用途から考えてカメラは民生品だと思うんだ(宇宙で使って問題ないと確認されたものとして)。んでサンプラーホーンの具合をチェックするためのものなわけで、基本の設定は地上で設定された状態だと思うんだ。

その割にはリュウグウの地表を明るく映し出してるのがちょっと意外というか。リュウグウのアルベドは、はやぶさ2がリュウグウへ着く前は 4% くらいと思われてたのが、はやぶさ2の近接観測で 1〜2% しかないと判明したそうで。予想よりだいぶ黒かった。

それがこんなに明るく写ってる。めっさ明るい。そして灰色。たぶん最新データに合わせて露出を再調整したかと。

んで本番着陸の前に、もう少しだけ露出を加減していただきたく。そしたらリュウグウの色がよりわかりそうなような。

ミネルバ II 1 の降下時の画像から、リュウグウは焦げ茶色なのが判明してるわけで。そう見えるような調整をお願いしたく。

最接近時の表面のアップ画像も出てるね。

ONC-T ってことで望遠カメラですな。画像の本来のサイズは 1024×1024 ピクセルだけどこの日記に貼るには大きすぎるんで、HTML 表示の設定で 600×600 にしとります。てことで、ここからこの画像をガメて、お使いの環境で画像を開くと、元サイズで表示されますです。

しかしほんと凸凹というか、ウロコ状というか。これでも最も着陸しやすい平坦な場所なんだもんな。

たぶんインパクターでクレーターを作るのもこの近辺かと思う。んで掘っくり返したところからサンプルを採ることになってるわけで。いやさ、インパクターの砲弾が大岩に当たったりしたら、サンプル採取はかなり至難の技になるんじゃないかと思ってさ。どんな割れ方するかわからんし。パカッと真っ二つだと、新しい表面が都合よく上を向いてくれるとは限らんし。割れずにうまくえぐれたとしても、岩の上にピンポイント着陸ってできるんかと。

ってまあそんな余計なこと考えちゃってるけど、初代の頃に比べるとほんとなんてーか、時代の移り変わりと技術の洗練を感じるですよ。現場でやってみなきゃわからんことまみれの手探り状態だった初代。それでいろいろわかったことを取り込んだ2代目。こうまで違うもんなのかと。

地球から見て太陽の向こう側の、地球ー太陽の距離の2倍の位置で探査するのは共通だけど、安定してる上に動画を作れるほど豊富な画像データを送ってくれてるし。初代は探査を始める前にリアクションホイールが1基やられ、探査中にもう1基やられ。この時点で、指向性が強いパラボラの高利得アンテナは使用不能。データの送信量が大幅に制限されることになってな。

もしリアクションホイールが健全だったら、初代でも動画の送信ができたんだろうか。ってはやぶさ2の高利得アンテナはアクティブアレイアンテナだわな。同じ X バンドでも、パラボラよりもだいぶ速いらしい。さらに Ka バンドのアクティブアレイも積んでるしな。はやぶさ2が動画を送れるのは、リアクションホイールよりも通信装備の改良によるところが大きいっぽいような。

つか はやぶさ2の ONC-T の画角、1024×1024 なのか。初代 はやぶさ と同じなんだな。2は倍くらいになってるかと思っとったが。初代と同じ頃に打ち上げられた ESA の彗星探査機ロゼッタは 2048×2048 だったような。解像度が高けりゃいいってもんでもないと思うけど、ちょっと意外というか。

宇宙の動画っつうと半世紀近く前のアポロ計画がかなりやったんで、今はそれ以上できて当たり前に捉えられるかもな。まーアポロは有人ミッションならではというか超巨大計画ならではというかで、宇宙船に 16mm フィルムムービーカメラを持ち込んだからな。16mm っつうと劇場公開できるレベルですわ。それでフル動画撮影と。月面車が豪快に走る様子とかもあったり(世界初のローバーでいきなり、2人乗りのちゃんとした「クルマ」)。あと解像度は今の基準じゃイマイチだったけど、月面からの生放送もしたり。

高解像度のフル動画を他の星からっつうと、ほかは 2007年の月探査機 かぐや のハイビジョン動画しかないかも。それもまた1秒分の動画を送るのに2秒かかる状態。本業の観測データを地球に送りまくらなきゃなんないのに、結構な無理をしてハイビジョン動画を送信したらしい。

おお、アメリカのディープ・インパクトもテンペル第1彗星にインパクターをぶつけた動画を撮ったっけな。2005年7月。かぐや より2年も早かった。

画角が 220×220 なんで高解像度ではないけど(上は 440×440 に引き伸ばしとります)、充分に迫力あるスムーズな動画だな。フレームレートどのくらいだろ。

はやぶさ2はこれから、インパクターでリュウグウの表面を破壊するわけで。その様子を分離カメラ DCAM3 で動画撮影することになってるけど、フレームレートは秒速1コマらしい。せめて秒速8コマくらいになんないかなーと思ったけど、そういうわけにいかないんだろうな。

DCAM3 はカメラ2連装だし。NTSC カラーと、デジタル高解像度白黒。合わせるとかなりのデータ量になってしまうから、フレームレートは我慢ってことですかね。

はやぶさ2関連のネット記事を毎日漁ってたら、けっこう特定のコラムサイトに当たるなーと思って。

欧州の小型探査機「マスコット」が着地成功 - ビューポイント

ビューポイントというサイト。主に政治関係の解説サイトらしい。んでまぁおいらは宇宙関係以外はあんましどうもすみませんって感じ。

んでこのサイトをからかうってわけでもなく、いやさ、なかなかこのサイトを覚えられなくて。

はやぶさ2の情報って速報的なものが多くてさ、それが何を意味してるのか、なんて都合よく手早く料理してくれる解説にあまり当たらなくてさ。初代 はやぶさ が小惑星イトカワを探査してる時は、ISAS の中の人たちが、得られたデータからの解釈をほぼリアルタイムで、自前サイトや報道で解説してくれて楽しめた。けど今回はそれが弱いもんだから(論文作成優先のためかと思うが)、どうもよくわからんというか物足りないというか。てなことで、解説してくれるサイトがありがたくて。

けど「あの記事が載ってたのって何てサイトだったっけ」「新しい解説記事が出てないかなー。でもどこだったっけ」となってしまうわけで。

これってビューポイントの印象が薄いってわけじゃなく、ウェブサイトの共通仕様がそうなってるんじゃないかって気がして。忘れたくなきゃブックマークすりゃいいんだけど、おいらのブックマークはもういろいろたまりすぎてカオスでさ、整理するのも億劫で。ブックマークはもう増やしたくないわけで。てなことで、むしろ毎回ググるほうが話が早かったり。

つまりサイト画面内でサイト名を覚えたいってわけで。

けどどのサイトも記事を読みつつスクロールしていくと、ページの一番上に出てる、かっちょよく凝ったサイト名のロゴが真っ先に画面から消えるってわけで。

邪魔にならん形で、常にウインドウ内に表示し続けるようにならんかなと。そしたら覚えやすいんじゃないのかなと。

じゃあこのサイトでやれよ。とセルフツッコミ。

めんどいw

Mac の日本語入力の ことえり で「アルベド」と打ったら変換候補に「白化」とあった。「アルベド 白化」で検索したら、平沢進が『アルベド(白化)』という曲をリリースしてるらしいってのもわかったが。

Wikipedia「白化」では、

アルベド全然関係ないし。「アルビノ」が字面が近いかなーってくらいで。

芸術家が感性で2つの言葉を繋げるのは問題ないとして、なんで ことえり がそれに乗るのかと。

数日前、日記を書きながら「だのに〜 な〜ぜ〜」っつうフレーズを思い出して書いたんだが。昔、音楽の教科書に載ってたわな。タイトルとかもろもろ忘れたんで調べてみたら、フォークバンドのブロード・サイド・フォーが1966年に大ヒットさせた曲らしい。タイトルは『若者たち』。

してこの ザ・ブロードサイド・フォーがなかなかの来歴だった。

ザ・ブロードサイド・フォーは、黒澤明の息子黒澤久雄が結成したフォークグループ。

1964年、高校時代からバンドで活躍していた黒澤久雄が成城大学在学中に、鶴原俊彦、横田実を伴って「ザ・ブロードサイド・スリー」を結成し、1965年5月にアルバムを1枚リリースした。 同年、山口敏孝を加え、「ザ・ブロードサイド・フォー」と改名。1966年9月ビクターからリリースした『若者たち』が同名ドラマの主題歌として大ヒットをするが、同年秋に黒澤の留学により解散。

大ヒット飛ばしたら、リーダーが留学で解散……。他のメンバーや所属事務所は途方に暮れたろうなぁ。あと学生バンドがドラマ主題歌起用で大ヒットって、親の七光りだろとか。

1966年っつうと昭和41年か。

このタイトルや 歌詞 の感性がやっぱしその時代だな。音楽の時間に歌ってるときから、なんかもう時代のズレを感じてたが。

「若者」「若さ」が素晴らしいものとして讃えるのってさ、中年・老年目線なんだわな。若者自身がその目線で青春を謳歌してるってのが、そのあたりの時代の空気なような気がする。

今の歌詞は自分自身の内面っつうか「個」っつうか、そういうのが主題なのが多いような。んでまぁおいらは今を生きてるんで、今風の方が自然な気がするわけで。てことで、昭和40〜50年代のこの手の感性は正直、どうも馴染みがどうもって感じで。

漫画『750(ナナハン)ライダー』の主人公は17歳で、なんかどっかの回で「青春とは」とか語っててさ。当時はそれが若者に共感されるスタイルだったんだろうなぁ。

つかその時代でまた今と違ってたらしいのが、社会人になったら老けルックスになるよう、おやじ臭くなるよう務めたらしい。そうじゃないとナメられたり、頼りないと思われたり、だったらしい。女性はわからんが男性社会はそんな感じで、競うように老けた見栄えにしてたとか。

その一方で若さ・若者を賞賛っつうのが。とりあえず老けた見栄えには態度も入るだろうから、気分もおっさん臭くなり、「あー若さっていいなー」とか20代で既に懐古に浸ったりしてたんだろうなぁ。

お、「若者たち」の作曲が佐藤勝だぞ。1966年っつうと黒澤明が「赤ひげ」を公開した翌年。ど迫力の白黒シネスコでの最後の作品にして超大作。表現したいことをとりあえず全部表現しきった虚脱感と、黒澤の存在が大きくなりすぎて、斜陽期の日本映画界が持て余してしまって、次に何していいのか迷ってた時期らしく。んでこの時期によく起用してた音楽監督が佐藤勝。

やっぱしこのバンド、七光りじゃないですかww

つか佐藤勝の起用は「赤ひげ」が最後なんだよな。次作「どですかでん」(1970)だと武満徹を初起用。

佐藤勝と黒澤はケンカ別れだったとか聞くけど、最後のコンビ作の次の年に、監督の息子のために作曲してるってのはなんなんだろ。まぁドラマ主題歌で大ヒットってことはメディアミックスの一環だったんだろうな。

仕事なら文句言えんだろうけど、それにしてもなぜ、というか。

メディアミックスを組織する側が「黒澤の息子なら佐藤勝だな」的に組んだのかもな。

当時の映像とか漁ってたら、子供向けの『忍者部隊月光』なる番組のオープニングテーマにぶつかった。サーフィンサウンドでかっちょよかったですよ。

「今後人工知能で奪われる職業一覧」。

「日本は少子化で労働力が不足している」。

なんだか相性がいいようで。あとは若い人同士で。って感じですか。ただ、タイミングは合ってないわな。

人工知能やロボットが新たな労働力として世の中に普及するのは、労働力が特に不足する業種を都合よく埋め合わせられるのは、まだまだ先の話っぽい。けど労働力不足は今の問題だもんな。

けどこの人手不足な状況も、東京オリンピック特需の後はどうなるんだか。案外落ち着いちゃったりしてな。

この正反対の両主張で共通なのは、どっちも不安を煽る形ってこと。どうもそれが目的な気もしてくるような。記事は売れなきゃしょうがないんで、必死に煽ってるってことなんだろうか。

だとすると、なんだか簡単に話題に乗っかっちゃうのがまずいような。

つか最近、プラスチック製のストローが狙い撃ちでやり玉に挙げられてるが。あれもなんだか不自然な気が……。その主張ならポリ袋や弁当容器の方がやばいだろと思うが。なんでストローなんだろ。

たまたま同時期にかぶって日米競演になってる小惑星サンプルリターン計画。

飛び道具満載の はやぶさ2に比べて、オサレクって地味な感じがするけどさ、探査機の実力としてはその印象どおりなんて安直なことはないような気もして。

とりあえず小惑星サンプルリターンっつうカテゴリについては、日本が先に初代 はやぶさ で成してるわけで。はやぶさ2はその改良版ってことで、初代以上にいろんな飛び道具を載せて、今のとこその全部が成功してる。オサレクにない装備としては、まずはイオンエンジンですな。初代の経験を盛り込んで、新型は出力も寿命も信頼性も上げてきた。

オサレクは旧来の化学スラスタのみを使うんで、燃費がそれなりなぶん全備質量が1.5トンもある(はやぶさ2は 600kg なんで2.5倍)。けど NASA にとっては信頼性が最も高い方法なんたろうな。

なんで はやぶさ シリーズは超低燃費のイオンエンジンで軽量化しなきゃなんなかったのかっつうと、初代を打ち上げたロケット M-V の性能の限界から。能力としては中の下レベルの M-V で小惑星との往復飛行をしようってなわけで、探査機の質量をかなり小さくまとめなきゃいかんかったってわけで。

はやぶさ2を打ち上げたロケットは大型の H-IIA で、イオンエンジンにこだわらなくてもよかった。けど探査機の開発期間が3年しかなかったから、初代の設計・仕様を極力利用する必要があった。それでイオンエンジンも継続採用となったわけで。

そんなわけで、もう動き出してる火星衛星サンプルリターンの MMX はイオンエンジンをやめて、オサレクと同じ化学スラスタのみで行くことになってる。対象が火星の衛星ってので、火星の強力な引力圏の中での運用なわけで。瞬発力のないイオンエンジンが活躍できる場面が少なさそうってのもあるかも。

あとイオンエンジンの推進剤のキセノンは希ガスなんで、搭載量が少なくても高価なのも難点なんじゃないかと。

はやぶさ2とオサレク、両者のサンプル採取機構もまた違うよね。はやぶさ2は先代から続くサンプラーホーン方式。長さ 1m くらいの筒を小惑星表面に押し付けて、その中で弾丸を発射。砕けた表面のカケラが筒を逆流して、サンプルコンテナに至る、という方法。初代じゃ弾丸が発射されなかったんで、今回が初稼働になるわけで。

初代がまだ地球に向けて飛んでた時点で、初代で球形だった弾丸を円錐形にするとサンプルをより多く取れることが理論と地上での実験で判明。はやぶさ2じゃ円錐形の弾丸を採用してる。

あと初代は弾丸を出さなかったのになんとかサンプルを取れたってことから、その要領でもっと取ろうってことで、筒先の内側にギザギザの「返し」を追加したね。着陸時にその返しに乗っかった砂粒を、上昇後の空中でブレーキをかけることでサンプルコンテナに取り込もうっつう考えで。

けどリュウグウに砂はなかった。岩だけ。

新たな謎、小惑星に砂なし はやぶさ2チーム米で会見 - 産経新聞

「表面に砂地が見られないのは、砂粒が上空に飛び散って失われたか、天体がぶつかった衝撃で『隙間の多いりゅうぐうの内部に落ちた』といった可能性があるという」

ズズズズズズ……。蟻地獄なリュウグウなんだか怖いよ。

今回初投入の「返し」、もしかしたらあまり使い物にならないかもな。

けど主な手段の弾丸は、まさに岩を砕いてサンプル採取っつうわけで、これはさすがに効くでしょ。C 型小惑星の炭素を含む岩は脆いみたいだしさ。初代の開発時にいろいろアイデアが出た中で、砂地だろうが砂利だろうが岩肌だろうが、どんな状態の表面でもサンプルを取れるってので採用になったわけで。

一方オサレクのサンプル採取方法は。TAGSAM と呼ばれるアーム先端に取り付けた、金網で作った鯖缶みたいな容器。これを小惑星表面に押し付ける。缶の中に窒素ガスを噴射すると、砂や小石が押し流されて網の内側に引っかかる。この缶を地球へ持ち帰る。

はやぶさ2チームのサンプル採取量の目標が合計 1g 超えなのに対して、オサレクチームは「1kg 超えもあるで」と意気込んでる。

オサレクが目指す小惑星ベンヌはどんな星なのか。オサレクがたどり着かないことには詳しくはわからんけど、現時点でサイズも形も、リュウグウに似てることが判明してる(ただしリュウグウよりも小さくて、自転速度が速い)。あと大まかなくくりで、同じ C 型(炭素を豊富に含んでる型)小惑星だってのもわかってる。

外形と型がリュウグウに似てて、リュウグウよりもサイズが小さいってことは……。表面にはなおさら砂粒がなさそうなような。リュウグウ表面でローバーが撮った画像を見る限り、砂利や小石もない。オサレクチームが開発したサンプル大量ゲットメカ、さてどうなりますことやら。

飛び道具や分離メカは、はやぶさ2はめっさいっぱいある。初代ですでにギミックだらけだったのが、2でもっと増えた。今までの投入(済み・予定)順だと、

これがオサレクだと地球大気圏再突入カプセルのみ。ローバーも着陸探査機も積んでない。あと、上に書いた TAGSAM と鯖缶状の容器も独自メカではあるけど、飛び道具や分離メカの類いではないと。

じゃあオサレクはしょぼいのかっつうとそういうわけではなく。おいら詳しくはわかってないけど、観測機器の性能が はやぶさ2を超えてるらしい。特に水や水酸基を検出する光学センサーが、より精密に観測できる波長を扱えるらしく。日本じゃそこまでのものは作れなかったっつうレベルらしく。そこらはやっぱしというかの NASA ですな。

向こうにとっては小惑星サンプルリターンは初物なんで、あんましいろんな装備満載よりも、確実性を選んだのかもだし。けど観測は一切妥協しないってあたりかと。

正直なとこオサレクは「追う立場」として、探査時期が少しだけ先行してる はやぶさ2と何かと比べられるのが宿命なわけで。この内容だとオサレクは派手さと一般受けでは不利そうだけど、そこは NASA 伝家の宝刀のプロパガンダで埋め合わせちゃうかもなww

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |