海王星って確か、輪があるんだよね。んでこの輪、どうも欠けてるらしくて。完全な円形ではないとかいう話を聞いたような。

星本体の見映えは天王星とあんまし変わらんそうだけど、輪が欠けてるってのがこの星の「らしさ」ってことで。

てことで Wikipedia「海王星の環」を調べたら、実際は円形につながってるんだと。んで、場所によって濃淡があるんだそうな。へえええ、それはそれでって感じ。なんでまたそんなことになってるんだろ。

その濃淡を表現した想像図みたいなのを、かつて見たことがあるんだが。と画像検索かけてみたけど、キレイに描かれてるのは見つからず。英語版 Wikipedia で、実物の濃淡画像が出てたわ。とりあえずここに出してみるす。

ははぁ、半円弧みたいなのかと思ったら、そうじゃないんだね。基本的に薄くて、ときどき濃い所アリって感じなんだね。記憶にある半円弧の輪は、そこら分からんまま描いたか、見映え重視でわざとそうしたか、ってことかな。

見映え重視というと映画かな。『イベント・ホライゾン』(1997)っつうハリウッド密室 SF サスペンスのロケーションは、海王星近傍の宇宙空間だったな。んーあれでそういう輪が出てたのかも。もう見直すこともないだろうが。ハリウッドは似たような映画を2年に1本くらいで量産してるからな。本国じゃこの手の設定はなりなりに人気があるんだろ。

つかハリウッド製の "GODZILLA"(1998)は最後のほうで強引にこのスタイルに持っていってな(マジソンスクウェアガーデン内で、主人公たちがゴジラの赤ちゃんに襲われて撃退する)。アメリカ人どんだけこのマンネリ展開が好きなんだ、と笑うしかなかったとですよ。

実際に現地で海王星の欠け輪を見てみたいもんだけどさ、暗くてまともに見られないんじゃないかという疑問。太陽からの平均距離が30天文単位ってことで、まー現地での太陽の明るさは、地球上の900分の1ですな。

コチラによると、満月の光の明るさは太陽光の700分の1だそうで。満月の 78% の明るさの照明で見る被写体は、人間の目じゃ物体の存在は分かるけど、色が分かんないだろうなぁ。プルキニエ現象で、全部青くしか見えないと。もともと海王星も青いから、輪も見えたにしても、青い濃淡でしか分からんだろうなぁ。

成分は木星の輪と似てるってことで、太陽光に透かさないと輪の形が分からんか。ますます色が分からんな。カメラを長秒露光にして撮影して、モニタ越しに見たほうがよっぽど手に取るように分かるってことか。なんかちょっと哀しいような。

天王星での太陽の明るさは、地球上の約370分の1。

土星では同90分の1。

木星では同25分の1。

リアルで見て色が分かるの、満月の2倍弱の明るさを受ける天王星までですかねぇ。

木星や土星はたぶん、衛星軌道上からだと色もシマシマもよく見えると思うけど、どうだろ、かなり暗い感じな気がする。けどブツがでっかいからな。例えば木星の一番内側の衛星イオの地表から木星を見上げると、木星が空を占有する見かけの面積で稼いで、けっこう明るく見えるのかもな。

つかイオは活火山の星だからな。そこに降り立つのは、それはそれで危険っぽいww

経済成長著しいお隣の韓国では(この言葉もすっかり皮肉になったですなぁ)。

沈没船災禍の悲しみに浸るあまり、もうすぐ開催のサッカーワールドカップを楽しむのを自粛する空気が流れてるとか。

……、

……、

……。

韓国、優勝すればいいんでね?

日本じゃ3年前、なでしこジャパンが W 杯で優勝して、震災の深手に苦しむ日本国民を大いに勇気づけたもんだ。

あのときの決勝の対戦相手はアメリカ。その選手が試合後に語ったコメント、今でも覚えてるよ。

「日本は何か別なものと戦っているようだった」

……なんも言えねえ(←別競技のコメント)

そこらへんから思わずがめちまった。面白すぐるwwww

あとこれもいいな。

なんでこんなの見つけられるんだよwwwwww

STAP 細胞の件、小保方さん側の旗色が悪くなってきた感じですな。今は論文の出来や信憑性の話だね。そこらはもうお互い気が済むまでやってくれと。

肝心の「STAP 細胞があるのかないのか」はまだはっきりしてない感じですな。追試に成功したっつう報告はまだないっぽいね。疑惑が持ち上がる前、ハーバード大は STAP 幹細胞を使って動物実験をもう始めてるとか言ってたよね。そこらへんはどうなってるんだと。

現状では STAP 細胞の存在はあやふやだけど、なんか論文を書くにあたってチームのメンバーに提供された STAP 細胞とされるものが、実は ES 細胞だったんじゃないかって話も出てたな。そこらもどうなったんだろ。

仮にそれが ES 細胞だったとして。一応、あのお祭り報道の時期に、STAP 細胞発見に至る発想も報道されてたね。

「細いガラス管の中に細胞を通したら、幹細胞が増えていた。幹細胞が漉し取られたのではなく、普通の細胞が幹細胞に変化したのではないか。細胞に特定のストレスを与えると、幹細胞に戻るのではないか」

この発想と仮定をもとに研究が進み、論文が作られたと。その論文を作る過程で STAP 細胞の生成がうまくいかなくて、思わず ES 細胞を STAP 細胞だと偽ってチーム内に提供してしまった、て感じかな。

これ書いてて、どーも理研内の、なんでもいいから事件のほとぼりを早く醒まさせたい勢力の思惑に沿ったシナリオのような気もしてきたが。まーそのとおりシナリオなのかもな。わかんないけど。

いやさ、なんかひとつ思い出してしまった映画があって。

それは "CASSHERN"(2004)

「新造細胞」っつうのが設定の核でして。詳しい設定は忘れてしまったけど、実はペテン研究だったってのがオチで。「この研究でこういうことが可能になる」と軍部(スポンサー)を説得して後ろ盾を得たけど、「実はこういうことだった」と。

STAP 細胞のウンヌンは、今は完全に薮の中状態だね。現象の存在の有無はいまだわからんけど、理研としては CASSHERN 的なオチでした、というところに持っていこうとしてるってのはわかる。

土星の衛星タイタン。

太陽系に衛星は数あれど、金星・地球・火星みたいなまともな大気を持ってる衛星はこれだけ。

厚い雲に覆われてるんで、見た目は金星みたいだね。金星より黄色っぽいのはメタンのせいかな。

大気の主成分は窒素 97% とメタン 2% だそうな。地球大気の成分は大まかに、窒素 78% と 酸素21%。何かと話題の二酸化炭素は 0.04% しかなかったり。タイタンの窒素主体ってのは地球と似てるけど、メタンがかなり含まれとりますな。星の見た目はこんな感じ。

マッチで火をつけたら星ごと爆発するんじゃないかって気もするけど、酸素があんましないっぽいんで。それに地表での気温が平均で 94K(マイナス179℃)、最高で 174K(マイナス99℃)ってこれじゃそもそもマッチに火がつかんだろww

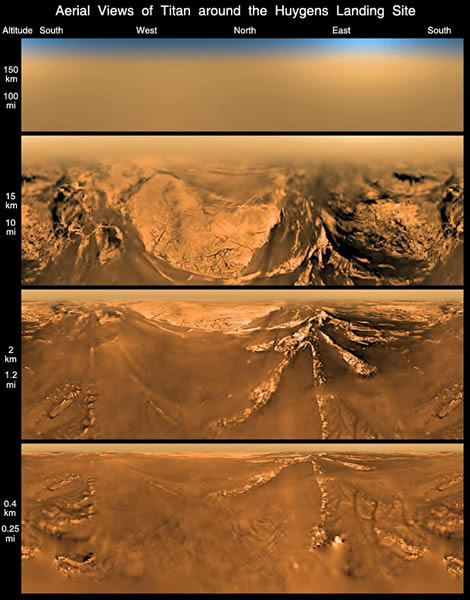

メタンって有機物なわけで。酸素が乏しそうではあるけど、気温が恐ろしく低くもあるけど、有機物があるなら生命がいるかもしれないってことで、土星周回探査機カッシーニの子機の着陸機ホイヘンスが現場に行ったことがある。バッテリーが切れるまでのキツい時間制限があったけど、ホイヘンスは見事にその役目を果たした(生き物は見つからなかったっぽいが、「ホイヘンスが持ち込んだ装備で検出できる生物はいなかった」という結論を出せた)。てことで現場の写真でも。

上のほうの画像は、ホイヘンスが着陸に向けての降下中に撮った連続写真。パノラマ撮影なんで歪んでしまってるけど、風景を想像できるね。でっかくプリントアウトして、自分の周りを囲む位置から見ると、きっとキレイに見えるはずw タイタンの表面重力は地球の7分の1弱しかない。月で6分の1なんで、お月様より重力が小さいんだね。けど地表での気圧は地球の1.5倍もあるんで、ホイヘンスの降下・着陸の減速はパラシュートだけで済んだらしい。

下のほうの画像は着陸後に撮影。パノラマじゃなく普通のアングルですな。

真っ茶色一色だけど、降下の写真の初めのほう、雲の上のフチが青いね。てことで、この画像が白黒を茶色に塗ったんじゃなく、本当にこの色の景色なんだと分かるかと。

どうですか。色以外は地球の景色とそっくりじゃござんせんか。ただ、現地に行ってもそのまま肉眼でこう見えるわけではなく。2014.6.1 に書いたとおり、土星の公転軌道上での太陽の明るさは、地球での明るさの約90分の1。そのうえタイタンの地表は雲の下ってことで、それよりかなり暗いと思われ。地球だと、夕暮れどき、宵闇に覆われるちょっと前くらいの明るさかなぁ。

むしろプルキニェ現象で青っぽく見えるかも。そしたら黄色とちょうどよく混色して、景色は薄暗く白っぽく見えるのかもな。そしたら雪明かりの夜みたいな感じだろか。マイナス100℃とかなんで、そうそう簡単にはそこにいられないっぽいけど。

ホイヘンスが着陸した場所は沼地だったらしい。マイナス100℃未満で何の沼かっつうと、水ではなく液体メタンの沼らしい。液体メタンっつうと地球の人類の間じゃ液化天然ガス(LNG)ですな。この沸点は常圧でマイナス162℃。まーこのときはもっと寒かったってことで。あ、タイタンの表面気圧は地球の1.5倍だそうなんで、沸点はもっと上だね。どのくらいか知らんが。

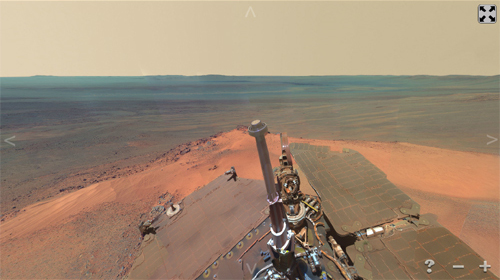

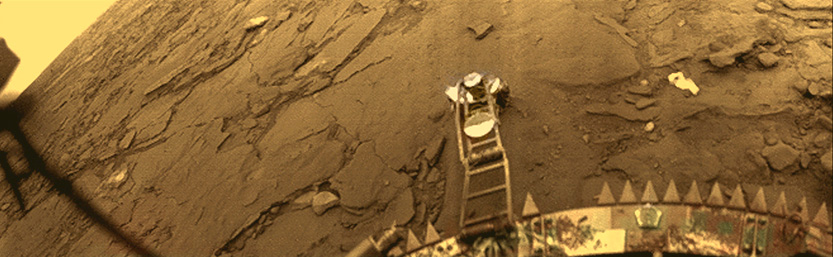

とゆー、見た目の風景は地球と似てるけど、いろいろ違ってると、火星よりもエキセントリックな感じだな。それで言えば火星も金星も凄まじい環境なのに、風景は地球の荒野と似てるよね。大気のある星の風景って親しみが持てるもんなんだね。

以下の写真は参考に、上が火星の風景(アメリカの探査車キュリオシティが撮影)、下が金星の風景(旧ソビエトの探査機ヴェネラ14号が撮影)。

いちばん気圧の低い(市販の真空ポンプの基準では間違いなく真空と言えるほど)火星の景色が、いちばん地球っぽいのはなんでだ。

んでまぁタイタンの自然の様子ってのはこんな感じで、有機物まみれではあるけど、生物の存在はちょっと難しいかもな。光合成するには光が弱いし。水は凍ってしまうし。液体はあるけどメタンそのものってどうなのかって感じもあるし。ていうか大抵の酵素が存分に働ける温度域を大幅に外れてるってのが一番厳しいかな。タイタン生物を期待するなら、未知の酵素や極限環境でも稼動する酵素を期待するしかないかも。そもそも地球環境に適した生き物で考えるのが間違いかもしんないけど、今のとこ人類は地球の生物しか実例を知らんからな。

てことでいろいろとビミョーな星ではあるけど、土地の命名のセンスはなかなかステキだったり。

「架空の理想郷にちなみ命名されている。アルベド値の高いエリアはザナドゥ、ディルムンなど、アルベド値の低いエリアはシャングリラ、チントゥー(浄土)、センキョー(仙境・仙郷)など」

空の彼方、土星の輪のすぐ外側あたりにいろんな理想郷がひしめいてるのってさ、なんかイイよね。人の手はまだ直接は届かない。けど人が作った探査機っつう使者のひとり(カッシーニ)がその土地を地球に知らせた。人がその土地に理想郷の名を付けて、同行したもうひとりの使者(ホイヘンス)がそこに到達した。地球ではザナドゥもシャングリラも架空だけど、タイタンには実在するんだな。意味的な理想郷ではないにしてもさ。

「仙境」って字面は中国語だけど、「センキョー」って読みはもろに日本語だな。なんかちょっと嬉しいような。したら調子に乗って、タイタンで新しく地名をつけるときは、「ニライカナイ」なんてどうでしょ。

「浄土」は日本人の感覚だとちょいと抹香臭いけど、中国語由来としてタイタンの地名になってるね。

「ガンダーラ」は実在の地名だしな。この言葉を聞いて理想郷な気がするのは、ひとえにゴダイゴの歌のせいなんだろうなぁ。

表面での重力が地球のお月様より小さいのに、お月様には大気がなくて、タイタンにはかなり濃ゆいのがある。タイタンの3倍の重力がある火星でさえ、大気を引き留められなくてあんなに真空に近いほど薄くなってしまったのに。なんでだべえ? ていうか3倍で赤なんだとか変なところに反応してしまったりwwww

寒さかな。これで大気密度を保ててるとか? けど寒さがあんまし変わらなそうな、そしてタイタンとほぼ同サイズの、木星のガニメデとカリストには大気がほとんどないんだよな。

中国の雲南省(長江より南の内陸部らしい。三国志の蜀の国の近くかな)の少数民族で、ミャオ族という人たちがいるそうな。漢字だと「苗族」らしい。

おいらの勝手な誤解で、この民族特有の言語を中国のメジャー民族が聞いた感じが、猫の鳴き声みたいに聞こえてしまって、それでこう名付けられたもんだと思っとった。雲南省っつうと独自の文字(トンパ文字)があったりもして、言語も違うんではないかと思ってさ。あと、中華の人たちって伝統的に、周辺民族を見下して、変な呼び名をつけるしさ。とか言い訳したぐらいにして。

苗族の場合、発音より文字に意味があったっぽい。

苗族って長江文明の末裔なんだそうな(説らしいが)。今の中国で支配的な黄河文明の民族は、もともと牧畜と麦食の人々なんだそうで。対して長江文明は稲作。てことで、長江文明の末裔民族に「苗」の字があてがわれたっぽい感じ。別に言葉が猫っぽいとかじゃ全然なかったww 苗族の皆様、誤解していました。本当にすみませんでした。

んでコチラのサイト様が語っておられる仮説では、気候の寒冷化で南下してきた黄河文明の人々に押し出される形で、長江文明の人々は周辺の島国に移住。そのうちの一派が稲作とともに日本列島に到達して弥生人となった、と。なるほどなーそうだったのかも。今は亡き、詳細もよくわからない長江文明の末裔が日本人ってのもなかなかオツな気分にさせてくれますなぁ。

ただ、弥生人って稲のほかに馬と鉄器も持ち込んだわけで。長江文明や苗族はそこらへんも既に装備した状態で、黄河人の民族大移動を迎えたんだろうか。日本に弥生人が入った頃には、馬は農耕や運搬用だけの家畜ではなく、乗馬にも使われる動物になってた。今から2500年くらい前のことらしい。

乗馬と鉄器のルーツっつうと、メソポタミア文明の隣のヒッタイトですな。今から3500年ほど前。乗馬と鉄器は1000年かけて、オリエントから中国の黄河・長江の2文明を経て、日本まで伝わったってことか。悠久ってこのことですか。

まー日本の場合、どうも長江系と黄河系、両方とつながりがあったような気がするが。あーでも弥生のルーツはあくまで長江系で、邪馬台国あたりから中国に使者と朝貢の品を送ったら黄河系が支配してたってことで、黄河系と付き合うようになったってことかな。その頃は長江系は衰退してしまってた感じだし。

しかし長江系はもう日本が邪馬台国だった頃にはもう文明・文化をかなり失ってしまった感じだけど、稲作は残ったですな。

東南アジアのインディカ米の栽培の歴史はよく知らんが、ジャポニカ米って長江文明がなくなった後でも受け継がれてるよね。日本もそうだし、中国南部でもずっと。朝鮮半島の稲作は説によっては、日本からもたらされたもの、となってたりもするらしい。

稲はもともと亜熱帯の植物だそうなんで、韓国の人たちが主張する「中国 → 朝鮮 → 日本」っつう伝搬ルートは、言われてみればいささか無理がある感じのような気がしないでもない。中国南部から直接、あるいは台湾・琉球経由で九州に伝搬ってのが無理が少ないっぽいような。

失われた長江文明が残した食物文化。それはジャポニカ稲作。一時期は黄河系の麦食文化にやられそうになったかもだけど、どっこい生きてたわけで。そして現在、世界は日本食ブームwwww ジャポニカ米の人気もそのぶん上がってるだろってことで。

世界標準にまで登り詰めた麦食に一矢報いとりますがな。なんかこう、ザマミロって感じもしたりしてww

仕事の関係で、女形の歌と踊りのショーを見学しまして。梅沢富美男系というか。1時間くらいの短いショーだったけど、れっきとしたプロによるもの。これが想像以上に楽しくてさ。プロは違うねぇ。

これで、和風のステージとして別に珍しくもないところにちょっと気分的な発見というか。

二人で舞うのって、何なんだろうあの動きの面白さは。構図的には基本、普通に舞台に横並びで、場面によって同じ振り付けだったり鏡対象だったり、互いに円を描いて回ったり。という、よく見るといえばよく見るものなのに、なんだか面白くて。テレビやスクリーンでは再現し得ない系の、ライブ特有の何かなんだろうか。あと、きちんと稽古を積んでる確かさが確実にあった。

一般的なイメージとして、芸能人の地方巡業ってなんだかテレビ出演に比べて格が落ちる感じがあったりするよね。「ドサ回り」なんて言葉があったぐらいにして。だけど実際は逆らしい。

タレントや芸人のテレビ出演のギャラって、ほんと雀の涙らしい。大物ならかなりのギャラを取るっぽいけど、若手とかはもう、番組に出まくってもそれだけで食っていけないほどらしい。しかもそこから事務所がかなり持っていくわけで(そりゃ事務所の維持とタレントのマネジメントと営業活動でどうしても必要だもんな)。

んで大抵のタレント・芸人がきっちり稼ぐためにすることが、ハコでのライブなり地方巡業なりなんだそうで。興行ですな。その興行で客を多く呼んできちんと稼ぐには、名前と顔と芸を世の中に広く知ってもらわないといかんわけで、テレビ出演はそのための宣伝手段と割り切ってるそうな。

ライブの舞台ってその場にいないと体験できない何かがあるからな。「雰囲気・空気」「エネルギー」「熱」ってどれも正しいような違うような……。アマチュアのステージでも相当感じられるけど、プロのそれは次元が違ってたり。

てことは、おいらが観させていただいた二人舞いも、プロだからこそだったのかもな。

そういや映画で二人舞い的な面白さを観たことあったよ。それは『パシフィック・リム』(2013)

あとゲームの DDR やってる人たちも、見てると似た感じがあるね。ただ、舞の場合は1曲のうちに対称とか別々とかのうつろいようがまたよくて。おいらよくわかってないけど、きっと、そういう楽しみを観客にきっちり伝えるために、練りに練ったうえに稽古も積みに積んだ振り付けなんだろうな。ほんと楽しかったですよ。

歌と踊りの舞台って、人類の芸術じゃ最古級の、言い換えれば最も原始的な表現手段なわけで。それが全く古びることもなく、洗練を重ねながら今もこうして人を楽しませてるってさ、すげーことなんじゃないかと。テクノロジーが、舞台芸術に取って替われそうな「映像」なるものを作り上げたのに、まだ本物のライブを表現しきれないってのがね。映像はまた映像で、独自の芸術様式を作り出したから、ほかの表現より劣るとかいうものでもないしな。

いずれ、ホログラムが新たな芸術表現として確立される日が来ると思う。さて舞台への新たなチャレンジャーとしてはどうだろ。舞台を時代遅れのものにしてしまうのか、それとも舞台はまたしても挑戦者を蹴散らし、ホログラムはホログラムで新たな表現手段として独立するのか。

つか、ホログラムの当面のライバルになる芸術分野って彫刻かもね。

OS X 10.9.2 Mavericks を導入してみた。いつの間にリリースしてたんだか。知ったのはつい最近だったですよ。んでまぁ信じられんことに無料ってことで、いつアップデートしようかと考えとった。

10.6.8 から上げたんだけど、なんか 10.6 より動作が速くなった気がする。OS X のアップデートっていつも期待ほど増速しないもんだと思っとったが。そういや 10.4 → 10.5 じゃむしろ遅くなってイラッと来たっけ。みんなそう思ったらしく、10.5 → 10.6 で増速してたな。10.7 や 10.8 はどうだったんだろね。

Art of Illusion はどうかと思ったら、オブジェクトの操作の反応は別に速くなってない感じ。Java は期待しちゃいかんか。と思ったら、レンダーがかなり速くなったような。4分割画面はデフォでは三面図+簡易レンダー画面なんだわ。このレンダー画面で視点を回すと、かなり軽快に、レンダーしながら回るんですわ。これかなりイイんではないかと。けどレンダーの増速に貢献したのは Mavericks なのか新しい Java VM なのかは不明。

全体的に動作が軽快になっててさ。どっかのブログ様に「Mavericks にしたら遅くなった」と書いてあったんで、今まで気が引けてたんだが。今のバージョンは 10.9.2 なんで、小さいアップデートで改善されたのかもな。

あと、最初に起動した直後、マウスのホイールのスクロールが効かなくてさ。検索で対策をかなり探したですよ。して有効な対策は見つからなくて。どーすべーと悩んでたら、知らんうちに勝手に直ってた。あれは一体何だったんだ。

しかしまー OS X は 10.6 以来、格安路線に走っとったな。PowerPC を捨てたのとタイミングが一致してる。基幹部分の Darwin がもともと FreeBSD ベースだからな。Intel 版を作るのは簡単だったろ。OS X の最初から、Apple 社内では Intel 版が存在してたみたいだし。てことは、そこからわざわざ PowerPC 版を作るのに相当カネかかったんだろうか。そこは関係ないかもしらんが。

OS を安くするのは、ジョブズが生きてた頃からの路線だね。しかし無料にまで持っていくとはなぁ。何かの記事では、Apple はこれから、OS X を使うデバイスと iOS を使うデバイスでの OS のシームレス化を狙ってるそうな。そこはさすがにおいらも読んでた。MacBook Air と iPad ってデザインがそっくりさんになってきたんで、この2商品を接点に、中身も融合させていくつもりなんだろうなと思ってた。

んで、iOS は既に無料なんで、OS X も合わせて無料に、ということらしい。そして無料となるとみんなして気軽に乗り換えるわけで、アップデートなんかの管理が Apple 側でしやすくなる、ということでもあるらしい。てことはソフト屋さんの側でも開発がラクになるね。PowerPC 対応ソフトウェアはもう完全に切ってしまったみたいなんで、そこも開発屋にとってはラクになった部分かと。

しかし90年代から今まで、Mac は PowerPC 化、OS X 化、Intel 化っつう大変化があったよな。そのたびにいろいろめんどくさい対応を自社にもソフトハウスにも客にも強いてきたけど、ようやく安定期に入ったような感じ。そういや PowePC G5 導入のときに CPU の64ビット化ってのもあったけど、メーカーの IBM が CPU に32ビットモードを実装したんで、ユーザーは何も気にしないでいられたってのもあった。こういうのって助かるよな。おいらは PPC G5 は関係なかったけども。

あと、その前の PPC 化のときに古いソフトも普通に使えた神対応がね、素晴らしかったですよ。OS X 化のときの、OS 9 用ソフトを使うときのグダグダさに比べるとほんとww

2014.6.12 追記: 使ってたら、なんか特に速くなくなったというか。最初の1回だけかよww

つか GIMP でドラッグドロップで書類を開くとソフトが落ちるようになっちまった。「開く」からだとちゃんと開けるけど。バージョンは最新の 2.8.10 ってことで、今のとこ解決策なしっぽい雰囲気。次の GIMP アップデートで Mavericks に合わせてくれると嬉しいが。

鉢巻ってさ、グロいなと思いまして。

この場合の「鉢」って、たぶんオツムの鉢のことですな。脳みそを入れとく容器としての頭蓋骨というか人体の頭部というか。

それに巻きつけるものが、鉢巻。

ネーミングセンスのグロさを思うと、なんかもう具合悪くなりそうww

っておいらそこらへんの弱さが売りwなのに、最近は加齢とともにその感性も衰えたらしく、さすがに昔ほどはウゲゲゲゲーと思わなくなりまして。

このサイトのコンテンツでいまだにそういうのを晒してるわけで。

実はその状況はそんな大したものではなかったってことになりますと、まー時事的にタイミングを逸してるけど、この日記も微妙にタイトル替えしたほうがいいのかなと。『さむらごちるゆんず』とかさ。

ネーミングはさておき、鉢巻きって何なんだろうな。たぶんもともとは汗止めだったと思うんだ。アタマやオデコの汗が目に入らないようにとかさ。んで、たぶん職人がやり始めて、お祭りでも使われ始めて、そこから粋でイナセの象徴になっていったって感じですかね。

そしたら、ねじり鉢巻の由来は何だろ。ねじったって別に汗を吸う効果は変わらんどころか、かえって汗を吸えなくなるような。けど、ことさら気合いを入れるときにやるもののような気もする。謎だなー。

昔のマンガでは、何らかの青春や若さの象徴みたいな独特の使われかたしてたような。『炎の転校生』とか『サラリーマン金太郎』とか。ヒラヒラさせるのが目的らしく、やたら長い鉢巻きなんだよな。そういやリアル世界じゃ応援団ってそうだよな。そこらから来てるのかな。

『炎の転校生』の主人公はその長い鉢巻を首に巻いてたなぁ。あれってフツーに危険な気がしたっけww マンガだからできる荒技というか。

『サラリーマン金太郎』も、コンセプトが「不良がサラリーマンになった」だからまぁそうなるんだろうけど、さすがに背広に鉢巻はかなりアレだったな。まーあとで社内外でいろいろ認められた主人公は、社長に言われて鉢巻をサックリと取るんだよな。あーそうか、あの鉢巻は暴走族上がりの象徴だったっけな。人を認め、人に認められて大人になって、トンガる意味がなくなったんで、って感じかな。

しかし長い鉢巻してバイクを乗り回したら、なんかほんとものすごくデンジャラスな予感がするが。後輪や駆動チェーンで巻き込んで首の骨バキッとか。想像しちまった……。ああいやだいやだ。

「コンピュータは人類が発明した初の『目的を持たない道具』」と何かで読んだことある。Windows 95 華やかなりし頃に読んだ「パソコンはいらない」って本だったかな。コンピュータはそれでもアプリケーションを充実させて、ユーザごとに目的を設定できるようになって、あるいはキラーアプリが受け入れられて普及した。

んで、2番目の「目的を持たない道具」っておいらは人型ロボットだと思う。あんだけ昔から子供向けのアニメなり実写なりで焚き付けてきたのに、現実じゃいまだにこれといった実用の道がなくてな。

コンピュータの黎明期はどうだったのかと考えると、いきなり目的があったんだよな。"computer" の日本語は「計算機」だからな。もともと計算するための機械なんだよね。すっかり忘れてたよ。

電卓みたいに四則演算をするところから始まって、計算の段取りを仕込んでから実行すればもっと便利なんで、しかも自動で数値を替えながら繰り返し計算できればもっと便利なんで、そこからプログラミングができるようになった。その方向のままずーっと能力を発展させてきた末に、デジタル情報なら何でもどんなふうにでも処理・加工できるようになった。

とりあえず今のコンピュータの直系の始祖は、砲弾の弾道の算出のために作られたらしい。軍事目的ですな。んで科学と工学の研究用途で重宝されつつ発展してきたと。どうしても綺麗な数式にならずに、力ずくな計算で解かないと出せない解ってあるからな。レシプロエンジンのコンロッドの力学計算とか。あと流体力学はけっこう綺麗な数式になったりするけど、パラメータがあまりにも多くて手計算なんてやってらんなかったり。

てことで昔は「数値計算する」っつう単一の目的があったのに、数値計算自体が様々なことができる下地だったってことで、コンピュータはその道を極めるごとに自在性を獲得していって、「目的を持たない機械」に育ったと。この世に現れていきなり目的がないってわけではなかった。

ていうかこれだとあたかもコンピュータは万能であるかのようだけど、数学の極限の扱いができなかったりする。あれは手順じゃなく概念だからな。数値計算とは異なる、閃きみたいな質的飛躍が必要なわけで。簡単に言うと「あーそういうことか」というやつ。これコンピュータにはできない。

って、そろそろ極限を含めて計算できるようになったりするんかいな。ハードウェアのみじゃどうしようもないけど、ソフトウェアって概念を表現するものだからな。ソフト的にどうにかできたりとかしないかなと。

人型ロボットのほうはどうかな。同じ流れなんだろか。日米ともにロボット研究が盛んだよね。日本のほうは人型にこだわる傾向が強い。たぶん昔のロボットアニメの影響が大きいんだろうな。てことで、子供の頃の夢を実現したいんだというロマン先行って感じかな。これだと実用性は後付けですな。とにかく作りたいんだと。

そしてこれまたギャラリーのウケがいいもんだから、国内のそれ系の各社とも競うように、人型ロボットのプロトタイプを作りまくってると。けど何の役に立つのかをきっちりと明示してるのはどうもないような。

産総研が ASIMO を元に開発してる HRP シリーズの目的って、当初は人の労働者との協業だったんだよな。不足する現場労働力の足しにするってことで。それが何をどうしたもんなのか、不気味の谷な少女の頭を取り付けてボカロを仕込んで歌い踊らせるっつう、よくわからん路線をやってたりする。おいらには開発方針が迷走してるように見える。

コンピュータより人型ロボットのほうが、無目的の純度がよっぽど高いですな。実用目的が最初っからないまま、現実に作られるところまで来てしまった。

対するアメリカのロボット研究は、はじめに目的ありきな感じ。だから人型には全然こだわってない。魚型とか四足動物型、昆虫・クモ型、生物的じゃない独自型とか、「この形と機構なら、こんなことがこんなふうに実現できるはず」っつうゴールを設定して、あるいは「生物の動作を機械で再現して、生物の研究をより深める」なんて方向で、最適な設計を導き出す形というか。

現時点で特定の目的がないものもあるけど、そうなるとなおさら形にこだわらず、なんだかよくわからないけど何かに使えそうなものだったり。こんなのとか↓

けどこれも、ふさわしい用途(目的)を早く見つけて早く儲けたい感じがあったりして。最初から「どーだ、すげーだろ」の満足感よりも向こう側に焦点を合わせてるというか。

今まで日米っていろんな分野でテクノロジー開発競争をしてきたけど、ロボット開発に至って、妙に立場逆転な気がしてきた。

日本の技術開発って1990年代あたりまで、「はっきりした目的や目標があると強いが、目標がぼんやりしたものは苦手」と、よく言われてた。んでこれを枕詞にして続くのは「一方、アメリカではとりあえず何か面白そうなものを作り、それに合わせて目的を作っていく」と。

その比較の代表格として「日本ではクルマや家電が世界制覇を成した。対してアメリカはコンピュータで世界を制した」と。コンピュータは単一機能の家電の多くを再現して取り込んだり入れ替わったりつながったりで、家電の縄張りを浸食し始めた(特にオーディオビジュアル関係)。

そして三段論法発動で、「やっぱり日本はアメリカに敵わない」となって、あの当時「失われた10年」の論拠になってたような。

それが、ロボット開発じゃ役回りが完全に逆転しとりますが。

日本は人型ロボットにこだわって、その道の技術の基盤を作ってる。当面まともな実用用途がない。一般社会への普及を目指してるポーズを取ってるけど、趣味以外じゃしばらく使い物にならないなんてことは、開発者さんたちご自身がよくよく身に沁みておわかりなんじゃないかと。ただ、深い要素技術を一揃い持ってるんで、やる気になれば人型以外への転用もどんどん行けそう。

人型二足歩行なんて、理論から作り上げて自分でモノにしたし。二足歩行技術はそのままじゃ市場がまだないけど、要素技術はいろいろ応用が効きそうな気がする。さらにそれとは別口で、1980年代以来の産業ロボットの技術開発の蓄積もあるしな。

アメリカのほうは、それぞれの研究が実用的な目標をしっかり持って開発が進んでるから、それぞれが役に立って稼ぐようになるまでの期間は短いかも。けど全体で見れば総花的で「広く浅く」ともいえるかも。しかもそれぞれが全然違う目的特化で、各研究の横のつながりがあまり強くない気がする。

てことはロボットの一般商業市場に関しては、日本も世界も日本を本命としながらも、アメリカが各ジャンルをひとつずつ押さえてしまいそうな気がする。ルンバなんかもうそうなってるし。そして時が満ちると、日本のロボット屋さんたちがインフラごとゴッソリさらってく感じですかw

目的を持たずに生まれる存在って、機械としては邪道な気がしないでもない。けどもしかしたらこれから、そういう機械ジャンルがどんどん勃興するのかも。あるいはその手の後発組はすべて、コンピュータ(脳)とロボット(体)の新機能として取り込まれてしまうのかも。

まー人間だって特定の目的を持って生まれるわけじゃないからな。外見だけじゃなく、その意味でも機械って人間に近い存在になってきてるってことですかね。

映画『アナと雪の女王』での、松たか子の歌声が世界を魅了してるそうで。各国語版を聞くと、確かに日本語のところはいい意味で異質な感じだったり。

つか、この曲の一番いいとこをいただいた感もあったり。流れでは、主人公が悩み・迷いを吹っ切った瞬間だね。つか、日本語版が思いのほかよかったから、いいとこをあてがってもらえたのかな。つか、声の質を英語原版に似せる方針が唯一免除されてるっぽいし。どんだけ特別扱いだよ。

「海外の反応」系のまとめでは、松たか子の実力もさることながら、日本語の発音自体に美しさを見出しておられる方々もけっこういらっしゃったり。

おいらは日本人なんで客観視できんけどさ、この動画に限りだけど、日本語はほかの言語と比べると、ものすごくシンプルな発音って感じ。

とゆー、発音のバリエーションでは他言語に比べてスカスカな状態というか。あと、この動画では出てないけど、日本語はモーラの関係で、複合母音があっても、音符1個には母音を分解して1個ずつ対応させるのが自然だったりして(絶対的なルールではないが)。日本語で歌を歌うとなると、とにかく情報密度を薄める方向になってしまうわけで。

原曲が英語の日本語訳を作るとなると、みっちり詰まった意味をこの制約の下できちんと表現しなきゃなんないわけで。翻訳の中の人たち、ものすげー大変そう。日本の映画市場では字幕表示が成り立ってるんで(原文の意味を3分の1にまで圧縮するらしい)、きっと確立された方式と、それを自在に使いこなすプロがしっかりと存在してるってことなんだろうなぁ。

曲を聴くほうにとっては、もともと単純なうえに時間軸で薄められた発音は聞き取るのがラクなわけで。ひとつひとつの発音の美しさを堪能できるわけで。んで、松たか子は舞台の主演級女優ってことで、そこら鍛え上げられとりますな。歌唱力も発声も発音も。んでまぁこういう結果になってるんじゃないかと。まー結果を見てから原因をドヤ顔であーだこーだ言うなんて野暮だけどww

発音の種類が少ないのってさ、表現者からすると管理がラクなわけで。ひとつひとつの発音のあるべき姿や発音同士のキレイな並べ方・つなげかたを、深くじっくりと追求しやすいってのもあるのかもね。

そういや外国語の発声練習ってどうやるんだろうと前々から思っとった。日本語だと「アエイウエオアオ」とか「あめんぼ赤いなあいうえお」とかあるが。と思っとったら、リメイク版『ロボコップ』の一番最初で、英語の発声練習が出てきた。へぇーああやるんだ。いきなり「プルルルルルルル」と来たもんだから、「おお私のドッピオ」と答えたくなったww

おいら昔から洋楽寄りの人なんで(中学のあたりに洋楽ブームが来たんで、そのまんまそっち行った感じで。けど深くは知らないというか、時代もそこで止まってる感じで)、発音がギッチリ詰まってこそ至高みたいな考えに取り憑かれてたんだが。もうその感覚は古臭いのかな。それともそんな価値観はもとから世の中に存在しなかったのかな。

その対極の、スカスカ指向の日本語歌唱が「美しい」と言われる世の中になってきたとは(一部の人だとは思うが)。

歌に限らず、昔は英語とかのヨーロッパ語がとにかくかっこよくて、日本語はダサい言語だったのにな。隔世の感ですな。

STAP 細胞の存在の真偽はまだよくわからんですな。理研は「ない」で決着したいっぽい感じだが。んでもう全部なかったことにして片付けたいっぽい感じだが。

けど万が一「細胞にストレスを与える」という件の原理で分化済み細胞の初期化が本当にできるのなら、と考えると、研究自体を捨ててしまうより、担当者を替えてこっそり研究を進めたほうがいいような。たぶん世界中の研究室で、その方向での可能性を追う研究がこっそり進められてると思うぞ。理研は醜聞騒動で大変なのはわかるが、「論文が不正だったから」って理由だけで研究そのものを潰すのはもったいない気がする。

つか、2カ月前のニュースだけど、生物学でかなりすごそうな研究成果が発表されてたですよ。

ついに人工生命体への第一歩が。生物学史上初となる合成生物、「人工酵母」の作成に成功(国際研究) - カラパイア

原核細胞の生物ではもう成功済みだったらしいけど、真核細胞の生物では初成功らしい。真核細胞っつうと、細胞核がはっきりと存在する細胞ですな。人間もこの仲間。とうとう合成遺伝子がモノになったですか。

詳しいことはよくわからんが。記事内容では、あたかも DNA を人工的に全部作ったみたいな感じもするし、自然の遺伝子を基礎に今までになく高度な遺伝子操作をしたものみたいな気もする。

もし合成で DNA を1から作れるんなら、例えば患者の遺伝情報が分かれば、そのまま原料から幹細胞状態の DNA を作れるってことですかね。3D プリンタ的に。したらこれ ES や iPS や STAP の共通方針「患者の細胞を幹細胞に戻す」に挑戦する、根本から違うライバル出現ってことじゃないですかね。

ES は人に使う場合、倫理面で常に論議があるね。STAP はいったんデビューしたら根幹からいろいろアレだったという混沌状態。人の医療で一番有望なのが iPS で、今年から臨床試験に入るほど研究が進んでる。

てことでおいらは iPS が唯一の実用的方法のような気がしてきたとこだった。でもそうではなくなるかも、と。iPS 再生医療という共通単一の領域で、世界の研究者たちがしのぎを削る開発競争が繰り広げられるもんだと思ってたら、領域自体が今までの再生医療ではないものが研究されてたと。その基礎的な部分が出来上がったところだったと。

どうなるんでしょうね。まー iPS はヒトを対象に実用間近、今回のニュースは酵母菌で成功した段階ってことで、しばらくは iPS の天下っぽいけど。

4周年ですよ。小惑星探査機 はやぶさ の地球帰還の日から。てことで今日は はやぶさ にちなんだネタで(別に記念日にかこつけなくてもよく書いてるが)。

はやぶさ の映画って合計4本作られたよね。帰還前からプラネタリウムで上映してた "HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-" が、その後のメジャー3本が作られたインスパイア元になってると思う。メジャーの3本とも、妙なところが BTTE に似てる感じで。

そこらへん、パクったとはまでは言わんけど、先にやった作品の様式に乗っかった感が強くてな。

BTTE になくてメジャー3作にあったのが、中の人たちの物語。って3作とも話の主軸が、中の人たちの苦労ドラマでな。なぜそこまで揃える。

前にも書いたけど、はやぶさファンとしてはちょっと寂しいというか。はやぶさチーム外部のファンたちが盛り上がったからこその はやぶさ ブームで、メジャーのほうの作品はそれを見て作られたのに、3本ともファンをあんまし扱ってくれなかった。

映画に限らず、書籍やテレビの特集番組でも、その方向で忘れてるというか知られてないことがあったり。

はやぶさ の実話で最大の展開点は、不測の事態で途絶えた通信が、長い空白の後に復活するところなわけで。過去、そんな探査機なんかなかったらしい。けどスタッフは復活を信じて、はやぶさ はそれに見事に応えた、という感動ポイントなわけで。それが成った日付は、2006年1月23日。映画はその様子を詳しく再現、書籍ではそのときの話をチームの人たちにインタビュー。

それはいいんだけど、一般のはやぶさファンがこの事実を公式発表で知ったのは、1カ月半遅れの3月7日だったよ。コチラがその公式発表。

はやぶさチームは、公表に慎重になってたんだと思う。前年、いったん「小惑星のサンプル回収に成功」と発表してから後日取り消した、ということがあったし。てことで、はやぶさ の状況がある程度安定してから発表に踏み切った形。

3月7日の発表を受けるまで、一般のファンは はやぶさ はいまだ見つかってないもんだと思ってたわけで。まぁ公表を遅らせた理由は察せられるし、とにかく はやぶさ が生きてたことが嬉しくて嬉しくて。

んで、そのあたりのファンの気持ち(焦り・ヤキモキ・不安・大逆転の歓喜)が、世の中的にはなかったことにされてしまってるのが、なんかな……。

はやぶさ 運用中に同時運用してたほかの探査機っていくつかありまして。はやぶさ の運用期間は当初4年だったけど、トラブルのせいで3年も延びてしまったもんだから。火星探査機 のぞみ もそのひとつ。メジャー映画ではどれも のぞみ はストーリーに絡めてたね。だったらほかも絡めると、いろいろと話を多彩にできたかもなー。てことで運用期間の図を作ってみた。

のぞみ は、はやぶさ が宇宙デビューして7カ月後、その命を終えた。1997年末の地球引力圏脱出でつまずいて以来、火星到着予定を5年延ばして粘りに粘ったけど、とうとう力尽きた。映画でも、はやぶさ の運用が始まってから のぞみ の運用を終える、という場面が出てたね。

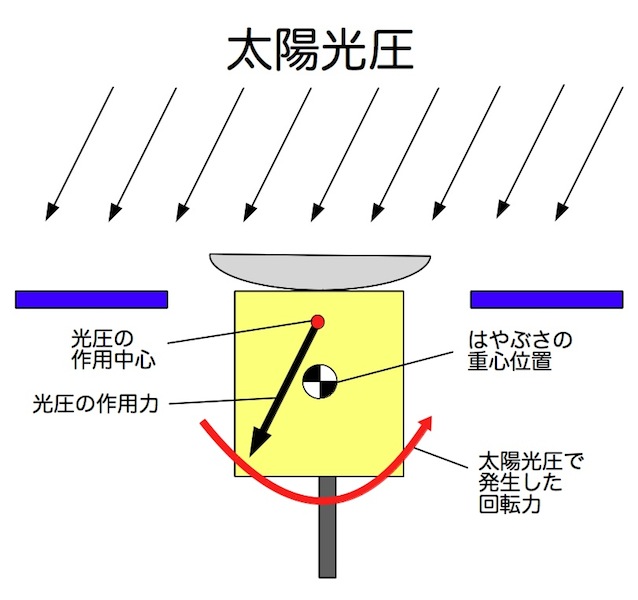

かぐや の打ち上げは はやぶさ の復活後だったよ。カプセルのフタ閉めが無事に終わって、復路のイオンエンジン稼働中だった。かぐや 打ち上げの1カ月後、はやぶさ は復路第1期軌道変換を完了。太陽光圧を利用した自動姿勢制御を始めて冬眠期に入った。

はやぶさ の復路第2期軌道変換の最中、かぐや はすべての任務を終えて、月面に計画墜落した。その2カ月後、はやぶさ の姿勢に異常が発生。原因は、電子機器が宇宙線に叩かれて劣化したこと。4年持てばいい設計だった はやぶさ はこの時点で、宇宙で5年過ごしてた。以降、運用が終わるまで、チームは はやぶさ の電子機器をだましだましで運用することになった。

あかつき、IKAROS は同じ H-IIA ロケット17号機に乗って、2010年5月21日に同時宇宙デビュー。両方とも地球よりも内側の金星行きの軌道に入ったんで、地球から見て、地球の公転の進行方向の逆側に飛んでいった。対して はやぶさ は地球よりも外側の軌道から地球に向かってた。つまり地球の公転方向に、地球より速いスピードで飛んでた。

ということで、実は はやぶさ と あかつき・IKAROS 組は、宇宙ですれ違ってた。2010年6月2日のこと(証拠)。まー距離はかなり離れてたけど。あかイカはいったん地球公転軌道より外側に出てたし、はやぶさ はそのとき地球公転軌道より内側に食い込んでたし。ただ、宇宙科学研究所(ISAS)の探査機通信用アンテナは2つしかなくて、地球から見て近い方向にある探査機3機を同時運用するのはかなりのアクロバットだったらしいw

ISAS メールマガジン第338号の『今だから言える「はやぶさ」「あかつき」「イカロス」3つ巴運用』に書いてあるよ。「嫁2人に婿3人の状況」の例えがお見事www

IKAROS ミッション最大の山場、太陽帆の展開行程を始めたのは2010年6月3日。はやぶさとの邂逅の次の日だね。何度も確かめながら慎重に展開して、帆の展開と膜面の太陽電池の発電が確認されたのは同6月10日。はやぶさ が地球の空に溶ける3日前。IKAROS は はやぶさ が生きてるうちに晴れ姿を見せられてよかったなーと感慨に耽るおいらさー(公式発表はコチラとコチラ)。

あかつき は はやぶさ との邂逅の半年後、2010年12月7日に正念場を迎えた。金星周回軌道投入。ここでまさかのエンジントラブル発生。減速量が足りなかった あかつき は金星をパワースイングバイした形で通り過ぎ、再び惑星間空間へ。懸命必死の状況分析が続き、どうにか2015年と2016年に軌道投入のチャンスが巡ってくることが判明した。

この間、マスコミは終止 あかつき と運用チームに対して好意的だった。たぶん はやぶさ が世論とマスコミを味方に付けた成果なんじゃないかな。その前に かぐや の大成功もあったし。思えば、はやぶさ があそこまで人気者になれたのも、かぐや の貢献あったればこそだったのかもな。

そして かぐや の前にも、はやぶさ が小惑星イトカワを現地探査中(2005年7月〜11月)、胸熱すぎる展開にマスコミもヒートアップしてた、というのも伏線だったかと。

1998年から2003年まで、日本の宇宙開発は失敗がいくつか続いた。今思うと日本の宇宙技術の急発展期だったんで、経験不足が表に出た時期だったんじゃないかと。そして開拓分野についてさえ「我々の血税を使う計画は完璧で当然」感覚なマスコミは、露骨に悪意の混じった批判に明け暮れた。

例えば2002年打ち上げの H-IIA ロケット実験機2号機の結果は、「打ち上げ成功。主衛星(480kg)分離成功、オマケで搭載した小型衛星(50kg)は衛星側の不具合により分離失敗」だった。けど読売新聞は事実を無視して、「打ち上げ失敗」と報道。何の非もなかった H-IIA チームへの責任追及を展開した。

そんなだったのが、あかつき の金星周回軌道投入の失敗後は全マスコミ挙げての応援ムード。「数年後に再挑戦できる見込みが立った」という発表があるまで、応援のスタンスで報道し続けてくれた。時代はいい方向に変わりましたなぁ。

あとは図の一番上の GEOTAIL ですな。これ別に線を引き間違えたわけじゃなく、はやぶさ 打ち上げよりはるかに前から今まで、ずーっと運用中ってこと。

定義上は「地球磁気圏観測衛星」だけど、設計や仕様は探査機でして。定義に従って探査機として扱われないことが多いけど、おいらは探査機だと思ってる。1992年の打ち上げ以来、月スイングバイを繰り返しては地球磁気圏の夜側(太陽風にたなびいて、月軌道よりも遠くに伸びてる)の中身を探査した。ミッション完遂後、推進剤を使い切って起動変換できなくなってからもそのまま生きてて、今は月の摂動を受けて変化する軌道の研究にデータを提供してるそうな。

はやぶさ は5年で電子機器が劣化したのに、GEOTAIL は今年で軌道暮らし22年。ISAS の衛星・探査機トップページを見るに、今も「運用中の科学衛星」に名を連ねてるという鉄人宇宙機だったりする。

運用には予算が必要なわけで。たぶん GEOTAIL は IKAROS と同じように専用の運用チームは解散済みで、最低限の予算と人員で、メンテナンスがてらに不定期運用してるんじゃないかな。いつまで生き続けるんだろうなぁ。運用25周年とか50周年とか期待しちゃうなぁ。

はやぶさ 帰還直前の「嫁2人に婿3人」のときも、GEOTAIL は運用中だったわけで。婿3人とは別の時間帯の通信でよかったのかもね。しかし今も ISAS は GEOTAIL、あかつき、IKAROS を運用中なわけで。そして今も地上のアンテナは2基なわけで。IKAROS は公転周期10カ月中、3カ月は冬眠から目覚めてる形。IKAROS が起きてる間は、探査機の通信時間割り振りはけっこうタイトなのかもね。

そんなわけで、はやぶさ 映画じゃ「ISAS=はやぶさ がすべて」な雰囲気が多かったけど、実は同時進行でほかの探査計画もいくつか動いてたのよね。そこらへんも絡めると面白かったとおいらは思うが、なんでかどの映画も、出演する探査機・しない探査機が揃ってしまってたり。松竹版じゃ開発中の IKAROS が出てたけど、主人公が はやぶさ の運用から逃げた先という設定w はやぶさ が生きてるうちに宇宙デビューとか一切なかったww 「受け継がれる意志」の演出とかできたろうに。

それぞれともステキな映画ではあったけど、基本フォーマットが共通ってところにいささかの不思議さを覚えたり。商業映画はなるだけ失敗のリスクを負いたくないわけで、先行の BTTE をいろいろ参考にしたのは理解できる。けどメジャー3作が、BTTE にない部分まで、なにもそこまで視点・設定を揃えんでもって感じもして。

宇宙探査のサンプルリターン計画では、ペイロード比はどうなってるおるのかと。

ペイロード比ってのは、(衛星の質量)÷(打ち上げるロケットの質量+衛星の質量)の比率。歴代最高効率は、日本の H-II ロケットが持つ 3.7%。まー最高効率でさえこんなもん。衛星の重さの32倍もの、超でっかい運搬装置が必要なわけで。ちなみに H-II の数字は、目一杯大きい荷物を、衛星として成り立つギリギリ低い高度に打った場合。月や小惑星はずっと遠いんで、ペイロード比はもっと小さくなる。

はやぶさ を打ち上げたロケットは M-V っつう全段固体燃料ロケット。固体燃料は液体燃料より燃費が悪いんで、ペイロード比はさらに小さくなる。ロケットの質量が約140トンで最大積載量が2トンなんで、最大ペイロード比は 1.42% ってことで、H-II の4割弱。それでも固体燃料ロケットとしては最強のスペックだったり。

M-V が地球の引力を振り切って探査機を飛ばすとなると、ペイロード比がもっと厳しくなる。はやぶさ がそれ。はやぶさ の質量が 510kg だったんで、ペイロード比は 0.36% ですな。

かつてサンプルリターンをした例で、簡単にデータがわかるものとして、アポロ計画を出してみようかと。こっちは月サンプルリターンを成した。アポロは昔の技術だし、ペイロード比でいい勝負かもなーと。

小惑星と月とじゃ距離が全然違うけど、M-V が はやぶさ を打ったときに投入された軌道は現地直行じゃなく、地球の引力圏のすぐ外で地球の公転に伴走する準衛星軌道だった。このとき M-V が出した最終速度は 11.5km/s。

アポロ宇宙船を打ち上げたロケットは、全段液体燃料のサターン V。こっちは月直行で、最終速度は 10.9km/s だった。実はそんなに変わらんってのもあって。

アポロ+サターン V 組を構成するそれぞれの質量は、

サターンV(3,038,500kg)、司令船(5,809 kg)、機械船(24,523 kg)、着陸船・上(4,547 kg)、着陸船・下(14,696 kg)。

これで計算したペイロード比はなんと 1.63% でしたよ。くっそー4倍以上の大差をあけられるとは……。

液体燃料って実はすげーんだな、と今さらながらに実感したりして。

以上はサンプルリターンの往路の話。復路のペイロード比はどうなのかと。こっちはかなり条件が違うけど、やってみると何か面白いことが分かるかも、と期待したり。アポロは有意な重力がある天体から離陸したんで、そのぶん はやぶさ より条件が不利かなとか。

まず はやぶさ。小惑星イトカワに本体ごと着陸。そのまま離陸して地球に向かい、最後は再突入カプセルを地球に届けた。結果的に本体も再突入したけど、今回はそこは特に関係なし。てことで単純に、カプセル込みの本体質量とカプセル質量との比率ですな。はやぶさ の質量は打ち上げ時に 510kg だったけど、イトカワから離陸した時点では推進剤が減ってて、たぶん 500kg を切ってたかと。480kg にしとくか。カプセルは耐熱シールド込みで 40kg くらいだったらしい。

これで計算すると、ペイロード比は 8.3% と出ましたよ。出発地の重力が小さいと、数字がよくなりますなぁ。ぶっちぎりで H-II 超えですよ。

お次はアポロ宇宙船。

構成要素の司令船(5,809 kg)、機械船(24,523 kg)、着陸船・上(4,547 kg)、着陸船・下(14,696 kg)のうち、着陸船・下は、月面からの離陸時に置き去りになったんでノーカン。ペイロードにあたるのは司令船。

計算すると、ペイロード比 16.7% ってまたそんないい数字なんですか orz ダブルスコアじゃないですか……。しかもあっちは地球の6分の1とはいえ、出発地に重力があったのに……。こりゃ完敗ですわ。

固体燃料 vs 液体燃料ウンヌンだけじゃなく、何かこう、もっと根本的な何かがアレなのかなーという、なんかちょっとわかったふりをしつつ、実は五里霧中のおいらであった。

あーそうか、アポロは「司令船+機械船」は着陸しないで月を周回してたんだもんな。そのぶんを有利に働かれてしまったか。

だからさ、こういうのは誤解を招きそうなんで、なんだかなってことなんですよ。日本のロケットは ICBM に適さない仕様なんだからさ。まったく何考えてんだか……。

いやまぁ初めて見たときおもっきし笑っちまったよ白状するよ。

したら最近新しいの出てきたし。

くそっwwwこんなのでwwwwww

あれ? この動画、前に紹介したっけか? まだだったっけか? レスリングの素晴らしい一番だよ(音量注意)。

ちきしょう完璧すぎるだろwwwwww

2013.12.11に書いたけどさ、カツ丼とか親子丼とか卵丼とか普通に食える定食屋ってどこ行っちまったんだよ。気がついたら絶滅かよ。

丼物、ときどきすげー食いたくなるんだが。牛丼はうまいけどもう飽きたよ。つかあれって効率重視の賜物だよな。作り置きの具を御飯に載せるだけなんで、注文すると一瞬で出てくるという。カレーと同じですな。

すぐ出るのもいいけどさ、ほら、卵とじの丼物ってさ、具を似るのに専用のオタマみたいなの使うじゃないの。アレで作る丼ものを食いたいの! どこ行ったら食えるんだよ……。

こういうところにこだわりましたとか能書きはいらないから。こっちだってそんな細かいとこにいちいち気づいていちいちコメントしたりしないから。ただひたすらわしわしカッこみたいだけだから。だから普通のでいいんだよ。普通のカツ丼とか普通の親子丼とか普通の卵丼とか。卵とじのやつ食いたいんだってば。

そういや去年の2月末に旅して、新潟県の新発田駅前通りの定食屋でカツ丼食ったっけなぁ。ああいうお店、八戸じゃなんでほぼ壊滅状態なんだよ。あるのかもしんないが、どこにあるか分からん orz

そういやイトーヨーカドーの飲食店街にあったなぁカツ丼を食える店。とりあえずキープと。貴重だなぁ。親子丼もあるのかなぁ。あるといいなぁ。そこは基本的にソバ屋さんなんで天丼もあるけど、天丼はあんましありがたく感じないおいらさ。むしろ天ぷらそばを選ぶんで。つか、そこ行くと天ぷらそば+カツ丼セットしか頼まないおいらさww

あれ?

……、

……、

……。

チキンカツ丼ってなんでないの? あったら最強じゃね?(おいらの中では)

ワールドカップじゃコートジボワールにやられちまったが、日本人の現地組サポーター恒例らしいゴミ拾いがまた世界的に賞賛されとるそうで。

しかしこれ、1998年のフランス大会でもうやって話題になっとったが。以降、特に話題にならなかったのは「日本人はそうだから」と当たり前になったからだと勝手に思っとったが。

で、これに対して必ず出るのが「清掃の職員の仕事を奪うな」というの。まぁそれもそうなんだけどさ。ゴミを片付けないのが普通の場合、その掃除はビジネスになり得るわけで。

だからってゴミ拾いしないほうがいいってのもまた変な話でして。「サッカーの観客席はゴミがたくさん残ってるのが普通」なんなら、「日本人サポーターが陣取った観客席にはゴミがないのが普通」と理解して、清掃会社が事前にそのことを計算して仕事を組めばいいだけのことだろと。

日本代表が予選落ちすれば、たったの3回だけだよ。決勝リーグに勝ち進んでも、過去の実績からいって、まぐれでも2回勝ち進むくらいだろ。観客席の一部を観客自身が最大5回ゴミ拾いしたくらいで、現地の清掃会社が潰れたり、清掃員が失業したりすることはないだろ。

つか、日本人サポーターはたぶんゴミを拾うだけで、椅子や通路をそれ用の洗剤や道具で磨くまではしないと思う。試合後の清掃員の作業でゴミ拾いに費やす手間が省ければ、そのぶん椅子や通路を念入りに磨けるだろ。観客席は一層キレイになるだろ。仕事が早く終われば、次の仕事も前倒しでこなせるだろ。あるいは清掃員はいつもより早く家に帰れるだろ。むしろ清掃会社と清掃員は得するだろ。

清掃会社に発注するのは、こういうイベントだと主催者だし、公共の道路なら自治体や国だね。清掃にかけるコストが減れば、余った資金を別の事業や業務に割り振るわけで、雇用自体は特に減らないだろ。

清掃員にしても、彼らは人間なわけで。サッカー場の観客席の掃除のためだけにこの世に生まれて生きてるわけではないだろ。ブラジルの清掃業界がもし日本人のゴミ拾いのせいで規模縮小してしまうのなら、清掃の職を失った人たちは、そのぶんを吸収して規模を拡大した別業界に転職すればいいだけではないかと。まーもしブラジルに、ゴミ拾いを極めることに自らの人生を賭けた職人さんが大勢いらっしゃるのなら話は別だけどさ。

てことで、「清掃の職員の仕事を奪うな」って何言ってんだか全然わからん。

サポーターがゴミを拾う意味めちゃめちゃあるだろ。

ていうか肝心の現地の反応は好意的らしいが。

「『真実は常に直感的に分かりやすいもの』ってのがただの思い込みだってのが実感できるわ」ってのを書いたのは、2013.12.13。けど、考えてみたら直感どおりだったってのもまたあるんだよな。

いやさ、クルマを運転してて、長い登り坂ってなんとなくアクセルを踏んづけて、一気に登り切ってしまいたくなるじゃないですか。もたもたしてるとなんだかガソリンがもったいない気がするというか。

正解なんだよな。重力損失の観点で考えると。

クルマが坂を登るのでもロケットが地上から宇宙に向かって飛ぶのでも、常に後ろに引っ張られてるわけで、そのぶんパワーが食われて、そのぶん燃料を多く消費してるわけで。この損失を「重力損失」と呼ぶわけで。

重力損失は、その行程に要する時間の長さに比例する。この損失を減らすには、クルマの場合はスピードを上げてさっさと坂を登り切るしかない。ロケットの場合は目一杯加速して、つまりさっさとスピードを上げて、早いとこ必要な高度と第一宇宙速度を獲得するしかない。

スピードが大事なんですわ。

坂で感覚で実感できてたってことなんかなぁ。

てことはチャリンコで坂を登るときも、ローギアでシャカリキにペダルを回しまくるより、もっと重いギアで立ち漕ぎして一気に登ったほうが、最終的にはラクってことになるな。

けど長くて急な坂ってそれを許さんわけで。結局、中くらいのギアで立ち漕ぎ → ローギアでシャカリキ → ローギアでヒイコラとやっとの思いで登り切って疲れ切って、汗ダラダラの息ゼエゼエってことで。後半、スピードが落ちて重力損失を食らいまくるぶん、短い坂を登るよりもはるかに効率が落ちると。

てことは、チャリに乗ってて手強そうな坂に出会ったら、無理しないで早めに降りて、手で押したほうがまだラクってことか。

しかしそれだって余計に時間をかけたぶん余計に重力損失を食らってるはずなわけで、無理してチャリを漕いで登るよりキツいはずなのにな。

と思ったら、ああそういうことか。チャリは車輪の乗り物なわけで。乗って漕いでる状態だと、自分の体重+チャリの重量に比例して、両者を足した重力のぶん後ろ下方向にグイグイと引っ張られるんですわな。その力の水平成分に抗って前に進まなきゃなんないわけで。

チャリを降りて押せば、チャリのほうは相変わらず車輪の乗り物なんで、チャリを垂直に上げるぶんの位置エネルギー注入も、チャリを後ろに引っ張る水平成分の力に抗って前に押すぶんのエネルギー注入も要るわけで。

でも自分の体重分は、垂直に押し上げるぶんだけの位置エネルギー注入で済む。前後の水平方向への抗力は発生しない。この差だな。

って、なんだかまだ腑に落ちない気がする。

……、

……、

……。

こういう力学的な「腑に落ちない」は往々にして、モーメント(回転力)のイタズラなんだよな。

例えば、野球のバットの重心位置を片手で持って水平に浮かせるのはラクチン。ずっとそのままでいられる。けどグリップの端っこを片手で持って水平に浮かし続けるのはすぐに疲れる。なんでって、バットの重さのほかに、重心と視点とがズレてることで発生するモーメントにも抗わなきゃなんないんで。バットならまだしも、物干竿で同じことはもう考えただけで絶望的だったり。

坂の途中の車輪にはどんなモーメントが発生しとるのかっつうと、

図にしてみたらものすごく当たり前な感じになってしまったwww けど今までまともに力学で考えたことなかったww

「玉や丸棒がなんで坂を勝手に転げ落ちるかって? そりゃあんた重力だよ。こういうのが下のほうに引っ張られたら、丸いんだもん転がるに決まってんだろ」としか考えたことなかった。

ニュートン以前の人が、なんでモノが下に落ちるのかを力学的に考えたことがなかったのと似てるというか。って今回の「発見」ってニュートン力学を使ったことに他ならないんで、この「発見」の価値はニュートンの引力の発見に比べるべくもなくしょぼいけどwww

車輪というか坂を転がることができる物体の特有の、モーメントによる重力損失発生の図、というか。「損失」という言葉は合わないか。下り坂じゃこれで加速するんだし。

今回のログで「坂を登る車輪の重力損失」と定義してたものって、上のほうじゃロケットの重力損失とまったく同じに扱ってたけど、発生の原理から違ってたですよ。こりゃーチャリで坂を登るとき、モーメントの大きさの差だけ、漕ぐより押して歩くほうがラクになるわ。

軸ぶれまくりだったけど、なんだかすげー勉強になったなー。あーすっきり。

そして、「キツい登り坂ではチャリを降りたほうがラク」ってのも、直感どおりの真実だったと。

総合的には、チャリに乗るのは歩くより速く移動したいからなわけで、スピードを上げてさっさと登り切れる程度の坂ならチャリに乗ったままが吉。後半ヒイハアになりそうな坂なら/坂の途中でヒイハアになってきたなら、無理しないでチャリを降りて押す」が効率的ってことで。

ほんと経験的に当たり前な結論だけど、理屈で納得できたのはおいら初めてだわ。

てことは、「大径タイヤは転がり抵抗が少ないから低燃費」ってのは、常にそうだってわけではないってことだわな。登り坂じゃ支点と力点との位置のズレが大きい → モーメントが大きい、てことで余計に燃料を食ってしまうと。それにタイヤ自体もでっかいと重くなるしな。

昨日の図、LibreOffice のドロー機能で作ったんですわ。モーメントの半円形の矢印を作るの苦労したわ。円弧を描く方法がどーにもわからんくて。つか前にも同じ問題に直面したことあったよ。はやぶさ の太陽光圧姿勢制御の原理を予想したとき。このときもモーメントの表現だったな。作成日は 2010/12/12 だとさ。

はやぶさ のときは結局、放物線でお茶を濁した。なんか違うなーと思いつつ。

LibreOffice の公式のヘルプがまたこれがわかりにくいというか。これだと

円をベースにした円弧を現在のドキュメントに描画します。 円弧を描画するには、希望のサイズに円をドラッグしてから、円弧の始点をクリックで指定します。 次に終点にポインターを移動して、クリックして位置を指定します。 円の外周線上をクリックする必要はありません。 楕円をベースにした円弧を描画するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

だし、こっちだと

円弧を、現在のドキュメントへ描画します。楕円形の円弧を描画するには、まずドラッグ操作により必要な大きさの楕円形を描画してから、円弧の始点をクリックで指定します。次に終点にポインターを移動させて、クリックにより位置を指定します。楕円をクリックする必要はありません。円の弧を描画するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

こんなの。文章のみで図解がない説明ってこんなにもわかりにくいもんなのかと。

ていうか LibreOffice 上で円弧ツールが見当たらないから、操作方法ウンヌンにたどり着けさえできてない状況。どういうことなのかと。

調べまくって、こっちの目的と微妙に違ったり全然違ったりの情報をいちいちチェックした挙げ句、ようやく正解にたどり着きましたですよ。コチラにござった。

|

100: :2014/03/29(土) 08:51:24.37 ID:

今のLibreOffice Drawで円弧(楕円弧)を描くにはどうしたらいいんですかね・・・・

全周の円・楕円しか見つからない。機能削除されたかな。 104: :2014/03/30(日) 13:51:09.12 ID:

>>100

4.1.5.3であれば、以下の方法で「円弧」コマンドをツールバーに追加できます。 ツールバーを右クリックして、「ツールバーをカスタマイズ」を選択し、「追加」をクリック。 106: :2014/03/30(日) 15:12:58.83 ID:

>>104

自分で追加するんですね。 エクセルみたいに、全部入ったパレットが表示されればいいのに。 |

デフォじゃ円弧描画機能は表に出てなくて、メニューバーやツールバーを掘り返してもなくて、機能もしない状態だった。自分で奥から見つけ出して、ツールバーに追加すれば初めて使えるという、知ってなきゃほぼ確実に見つけられないようになってた。

なんかね、もうね、「こうだったのかー」っつう感動はなくて。フリーウェアに文句つけるのは御法度だけど、せっかく行き届いた機能満載の便利ソフトなのに、ちょっとこれはないのではないかと。

この雰囲気、プログラミングに似てるなぁとか思ったり。メソッドとかなんとかをたくさん知ってて、しかもそんな知識が横にもつながってないと使えないものがザクザクあって、それがプログラマー志望者をどんどんふるいにかけて挫折に導いてるというか。モヤッとした「こういうことをしたい」を実現するには、ひたすら修行しないと無理な構造というか。

とりあえず知りたいところだけすぐ知ってササッと作れればいいのに、その域に達するまでまず多大な努力の投入が必要というか。しかも自分がモノになるかどうかわからん不安と戦いつつ。てことで敷居が高いわけでして。そりゃまぁ最初の苦難期を乗り越えれば、あとはかなり自由自在になれるっのてはわかるけどさ。けど「覚悟のないやつは門をくぐるな」的な閉鎖性、いつまでも続いたほうがいいのかどうか。

LibreOffice やその前身の OpenOffice.org を作ったのはプログラマーさんなわけで、そこらへんプログラマーの常識が働いた結果のこの仕様なんだろうか。

例えば、自動車を所有して自ら運転するってことは、100年前はきっとある程度の覚悟が必要だったと思う。んで100年間、もろもろの技術的めんどくささは技術自身で解決してきたわけで、クルマに特に興味のない人でも特に知識のない人でも、「便利だから」「必要だから」と買って乗るようになったと。

プログラミングの将来もそうなるんじゃないだろうか。というか、そうなってほしいっつう個人的願望。

ちょ、NASA またやらかすんじゃないかと思っとったが、ここまで露骨な計画を出すとは。

将来の有人探査、あの惑星「イトカワ」も候補に NASA - msn 産経ニュース

小惑星イトカワ:NASA、月近辺まで運んで有人探査検討 - 毎日新聞

まーイトカワは地球と往復しやすい小惑星なわけで、だから はやぶさ が行ってきたわけで。イトカワを候補にした理由をそう言われれば、「そうですよね」と答えるしかないんだけどさ、NASA は前科あるからな。月探査で。

月無人探査一番乗りのタイトルをソビエトに奪われたアメリカ、そりゃもう追いつけ追い越せで、月有人探査を勝手に米ソ宇宙開発競争のゴールに設定、アポロで見事に成し遂げたまではいい。んで、この勝利をテコに、それまでソビエトが樹立した世界初タイトル全部の価値を、宣伝戦略で貶めていった。

まー夏のオリンピックの華のマラソンで優勝したんだから、そのオリンピックの金メダル全部集めたよりうちのが価値あるんだ、としてしまうというか。

オリンピック種目と違って、宇宙開発は一般社会にはわかりにくいことが多いわけで。てことで専門家が「こうなんです」と言えば、世の中は納得するしかなかったり。でもその専門家が NASA 絡みなわけで、マッチポンプというか自作自演というかな状況なわけで。

日本の場合のその手の情報源は、旧宇宙開発事業団絡み(現・JAXA の中枢部にして大部分)だったり。あそこは NASA の弟子だったからな。進んでお師匠さんを立てなきゃなんない立場でもあったり。スペースシャトルが自爆しようが空中分解しようが、有人計画はとにかくシャトル頼みで通したことでも、その立場がわかろうというもの。

小惑星イトカワを発った はやぶさ が地球に帰ってきたのは4年前。ほんとちょうど4年前だな。あのときもサッカー W 杯で盛り上がってたっけ。サッカーほどかはわからんけど、世界がその事実に注目してくれた。特に日本では、はやぶさ は大活躍したサッカー日本代表に劣らぬ人気を得た。

NASA は焦りと嫉妬にまみれてるんじゃないかなーと思っとった。それに案の定というか、はやぶさ の低予算ぶりが一部のアメリカ人の知るところとなったらしく、「JAXA の10倍もの予算を与えられている NASA は一体何をしておるのか」なんてお叱りがあったらしい(ていうか NASA はほかに米軍から同額をもらってるんで、実は JAXA の20倍の予算規模らしい)

はやぶさ が帰ってきた2010年6月から11カ月後の2011年5月、アメリカは新たな探査機が正式に開発に入ったことを発表した。「オシリス・レックス」という名前のこの計画の目的は、小惑星サンプルリターンだった。実はこれ、はやぶさ がイトカワ近くで行方不明になって最高にヤバかったタイミングで一度、発表されたことがある。

その触れ込みは「世界初の小惑星サンプルリターン計画」。

はやぶさ のプロジェクトマネージャーの川口先生、激怒してたっけな。そりゃそうだ。はやぶさ に関して協力関係にあったはずの NASA が、「はやぶさ のサンプルリターンは失敗」と判断したってことだからな。そして早速お株を奪いにきたってことだからな。

オシリスはこの段階では、いろいろある準備段階の計画のひとつで、後で NASA 内の選考に漏れて、しばらくは基礎研究を続けることになった。はやぶさファンとしては一安心。

そして はやぶさ がミッションフルコンプリート。微量だったけどイトカワのサンプル取得にも成功した(それまで知らんかったけど、日本は世界最強レベルの研究者&分析機器勢揃い状態で、微量をまったくものともせずに科学的成果を派手に挙げてくれた)。

で、NASA の反応が、オシリス・レックス計画の正式採用。

なんだか「唯一の超大国にして世界を従えるリーダーである我がィユナイデッツテイドォォォヴァッメェェェェリカァァァァァァへの挑戦行為に対する報復措置である(キリッ)」っぽいニオイがするんですが。

噂では NASA 内の選考コンペのプレゼンで、オシリス・レックス開発責任者が「日本に先を越されてしまいましたよ。悔しくないんですか」と言ったとか。ていうか初発表のときすでに後追いだったろうが。はやぶさ が失敗するのを願ってたろうが。

んでまぁおいらは、宇宙開発でソビエトに出し抜かれた悔しさと焦りから生まれた NASA 設立当初からのドグマ「ネタをパクって追いつけ追い越せ」が、日本に対して再び発動するんじゃないかと危惧しとった。

はやぶさ の地球帰還前から、オバマ政権は先代のブッシュ政権がぶち上げてた、火星有人探査っつう無茶な計画の見直しをしとった。そこでもっと実現性が高いものとして、地球近傍小惑星有人探査が候補として挙げられた。たぶん はやぶさ が NASA に与えた衝撃のせいだったかと。

小惑星・枯渇彗星の無人探査ってアメリカのほうが早かったんだけど、どれも片道の探査だった。それぞれ面白い探査だったけど、世間的にはそんなに注目を浴びたとは言えなかった。小惑星って惑星に比べてイメージが地味なもんで、派手な惑星探査を何度もやってきた NASA にとって、宣伝材料としてあんまし重く見てなかったのかも。

そして初の小惑星サンプルリターンの栄冠は日本の はやぶさ がもぎり取ってしまった。しかも結果的にドラマチックだったこともあって人気沸騰。そのうえ世界中の天文ファンがそれで小惑星探査の面白さに目覚めてしまった。

一応 NASA の小惑星探査チームにも意地があった。西暦2000年、後に はやぶさ と呼ばれることになる日本の MUSES-C 計画の内容を知るや、小惑星エロスを探査中だった NASA の探査機 NEAR シューメーカーに新たなミッションが加えられた。それは「小惑星に着陸した史上初の探査機となること」。NEAR シューメーカーに着陸のための装備は全くなかったし、設計で想定もしてなかった。成功率は 1% と見積もられてたらしい。けど根性で成し遂げてしまったww この根性は天晴としか言いようなし。

だから はやぶさ は「小惑星に着陸した史上初の探査機」の栄冠は取れなかったけど、「小惑星から離陸した史上初の探査機」を名乗ったwww

NEAR シューメーカーのチームは根性を出して、装備もない機体でアドリブで初着陸のタイトルを取ったけど、サンプルリターンはさすがに装備と事前計画がないと無理。NASA は はやぶさ チームに協力しつつ(そういう協定があったんで)、計画の成功と大盛り上がりの様子を指をくわえて見てるしかなかった。

NASA にとっては、はやぶさ は世間に対する自分らの汚点に思えたのかもな。てことでソビエトとの月探査競争のときと同じように、初の有人探査達成でその汚れを薄められる、プロパガンダ次第では汚れを消し去れる、と考えたのかもな。

ところが火星より近くて行きやすいはずの地球近傍小惑星って、火星との往復より旅程が長くかかるんですな。地球と小惑星それぞれの公転周期が近いせいで、往復できるタイミングがなかなか合わない。地球と火星の同期の周期は2年2カ月。火星でさえうんざりするほど長いのに、もっとかかる。

初代 はやぶさ の当初計画期間は4年だった。地球とイトカワの同期周期は3年。トラブルで帰路につくタイミングが遅れて、次の同期を3年待ってトータルで7年かかった。はやぶさ2が行く小惑星はイトカワより地球に近いけど、ミッション期間は6年を見込んでる。こっちの同期周期は4年。もし初代みたいに小惑星から帰るタイミングを逸すると、4年待ちで10年計画になる。そんな感じで。

有人探査となると、航行期間の制限が無人探査よりはるかに厳しくなる。そりゃもう機械と違って、人間は水と食糧をバランスよく毎日摂らにゃならんし排泄もせにゃならんし。定期的に服を洗濯したり体を清潔にしたり健康も保てるようにしたり、人として最低限の生活の品質を確保しなきゃならんし。単調な生活に飽きない娯楽の工夫と装備も必要だし。もちろん酸素の供給と二酸化炭素の除去をしつつ、気圧と気温と湿度を保たなきゃいかんし。そこら全部を稼動させるエネルギーも必要、と。

リサイクルできるもの、現地調達できるもの(太陽光発電と日なた・日陰の温度差と、船内外の気圧差くらいかな)には限りがあるんで、必需品をいろいろたくさん積んで、その消費を基本、現場の人の技術と忍耐で管理していかなきゃいかんのよね。地上スタッフが通信でいくら指図しても、現場が我慢できなくていろいろ自己判断でやっちまうこともあり得るんで、原理として最終的には現場任せなわけで。

それに居住空間も物資もエネルギーも余裕のない閉鎖環境に年単位で滞在ってことで、一人じゃ孤独に耐えられないかもしんないし、複数人だと人間関係がおかしくならんようにしないといかんし。無人よりとにかくめんどくさいんですよ。ここらすべての問題の発生源が、異常なほど長期にわたる旅程ってことでして。

500年前の大航海時代でも、乗組員は何カ月かに1回は陸に上がれたろ。そのとき新鮮な水や食糧を補給できたろ。閉鎖的で人間関係が密な環境とはいえ、気分がクサクサしたら甲板に出て、外の景色と空気で気を紛らわすくらいはできたろ。

アポロ計画の旅程は長くても2週間くらいだった。居住スペースはいかにもストレスがたまりそうな狭い空間だったけど、厳しく選抜した適応者3人ずつを押し込む形でどうにかなった。メンバーは男性だけだったしな。男女混成だったらことさらめんどかったろうな。もし女性のみだった場合は……おいら男なんでわからんww

今運用中の国際宇宙ステーション(ISS)では、メンバーは何カ月かで入れ替わり立ち替わりなんで、長期滞在者でもまぁ我慢できるかと。空間もアポロより広いし。そういや ISS 滞在中の飛行士の間で、ヨーロッパの無人補給機 ATV が好評らしい。飛行士がそのまま入れる与圧部がでっかくて、しかも中は静かってことで。ATV が ISS にドッキングしてるときは、非番中にそこにいると気分が落ち着くらしい。寝床にする飛行士もいるとか(ISS 本体内部では、ロシア製の酸素製造装置だか水リサイクル装置だかが、かなりやかましいらしいw)。

日本の無人補給機 こうのとり の場合、宇宙空間に曝す非与圧部の大容量ぶりが売りなんで、与圧スペースは ATV よりかなり小さいはず。

それに有人の月・火星・小惑星探査と ISS では何が決定的に違うかっつうと、ISS だと致命的な緊急事態が発生したら、すぐさま地球に帰れるってこと。ISS には脱出用のソユーズ宇宙船が常にドッキングしてる状態で、早ければ数時間で地上に到着。この安心感は大きいと思う。

地球近傍小惑星は火星より近いし重力も小さいんで、有人探査は一見、火星よりラクに思える。けど近いゆえの旅程期間の問題があったわけで、たぶん向こうさんはそのことに気づいたんだと思う。ここらへんはあまり大きな進展を聞いたことない。

ていうか NASA はプロなんで、おいらでさえわかることをわからんはずがない。それでも火星有人探査の代替の形として、地球近傍小惑星の有人探査を出してきたあたり、何かしら はやぶさ に対抗したい粘着性の何かを感じてしまってさ。まーそのミッションは上に書いたとおりの難しさがあるわけで、「火星有人探査より実現性が高い」とは言えんわけで。話は振り出しに戻ったかに見えた。

けど NASA の小惑星サンプルリターンへのこだわりは衰えない。去年あたりに新計画案が出た。無人探査機で数メートルサイズの小惑星を丸ごと捕獲して地球近くまで持ってくる、という段取り。ガンダムのルナ2かww そしてそれを有人機で回収して地球に持って帰れば、小惑星有人サンプルリターンを提唱した人たちも一応顔が立つってことかな。いや、むしろ最後の行程も無人でいいだろって気もするが。それ言っちゃいけないことになってるのかなwww

しかしアメリカは量にこだわるよなー。はやぶさ はサンプル回収装置がまともに働いたとしても、回収量は 1g に満たない量のはずだった。はやぶさ2 での目標は 1g 超らしい。てことでオシリス・レックスは量で突き放す作戦で、50g を見込んでる。

岩石まるっと持ち帰り計画は、それでも安心できないってことなのかな。直径数メートルの岩石っつうと1〜5トンあたりかな。おいらとしては、1カ所からそんなに持ってきてどうするって感じだが。まー小さいとはいえ星まるごと地球にお持ち帰りなんで、それじゃなけりゃわからん研究テーマもありそうだな。

と思ってたら今日のニュースなわけで。丸ごと持って帰れないビッグサイズの小惑星から岩をほじくり出して地球の近くまで持ってきて、有人宇宙船に載せ換えて地球に運ぶと。これで、「星まるごとを取ってきてまるごと調べる」っつう研究テーマはなくなるわけで。でっかくても部分は部分なんで、「星の一部分としてのデータ」しか取れんわけで。

そしてその候補のひとつがイトカワってさ……量で圧倒して宇宙飛行士も動員して、先行の成果と評価を薄めようっつう意図が見えてくるんですが。はやぶさ に「我々のための偵察ご苦労だった」っつう態度を取りたい意図とかも。米ソ宇宙競争の夢よ再びってとこですか。こっちとしてはいい迷惑でしかない。

別な星に行けよな。そうすりゃまったく新しいデータを取れるんだからさ。

成功しやすいかどうかだとイトカワはうってつけですな。行きやすい星なだけじゃなく、はやぶさ がもう詳しく探査済みなんで、とどこがどうなってる星なのか充分にわかってるんで。

小惑星サンプルリターンの難しいところって、行ってみるまでどんな星なのかよくわからんってことでして。はやぶさ のときは予想が外れてしまった。ていうか世界のどの科学者も予想し得ない状態だった。科学チームは大発見で大興奮だったらしいけど、工学チームは科学者の予想に基づいて機体を設計したわけで、その設計範囲に収まる着陸場所がなくて途方に暮れたそうな。

件の NASA の計画がもしイトカワを選んだ場合、そういう心配がまったくなくなる。イトカワの地形・地質はかなり細かいところまで公開されてる。それに特化した設計ができる。てことでリスクは最小で済むけど、既知の星なんで科学的成果もそれだけ少ないことになる(既知の対象を再探査する場合は、前回探査できなかったテーマで探査とか、より精密な探査とか、そういう方向もアリだけどさ)。

もしそうなると、NASA がこの計画で求めるものは、科学的成果よりセレモニーとプロパガンダってことになる。最後の行程だけでもわざわざ有人でやろうってことからも読めるような。

この計画自体もなー、有意な重力がない小惑星からどうやって岩塊を掘り出すつもりなんだろ。いきなり削岩機を当てると、反動で機体が宇宙空間に飛び出してしまうぞ。掘ってる間は逆噴射ってのも推進剤の無駄だし。着陸前に地表に碇を複数打ち込む感じですかねぇ。それをたぐって、機体を小惑星表面に圧着させてから削岩機、かな。しかし重力がないとはいえ、数トンもの代物は慣性がすごそうだな。どうやって持ち上げるか。

破壊のほうが手っ取り早いかな。NASA はかつて探査機ディープインパクトで、枯渇彗星に 300kg くらいの重りをぶつけて一部破壊したことあるもんな。あの要領で飛び出した岩塊を1個捕まえて帰るってことかな。でっかい岩なら発見しやすいしたぶん移動速度も遅いんで、捕まえるのラクかも。

ただ、飛び交う中小零細の石つぶての中を通らにゃいかんけど(はやぶさ2もそれは同じか。自己鍛造弾で人工クレーターを作るんだもんな。それじゃ石つぶて問題は、何か具体的な対策があるんだろうなぁ)。そしてもし対象の速度が遅くても、ブリブリと回転してる場合はどうするんだろ。

いやいや、もしかしてこの計画の真の目的は、小惑星イトカワの全破壊とか?www 天下の NASA 様に屈辱を与え煮え湯を飲ませた忌まわしき星を消し去るとか?wwww だったら是非その船の外見は球形で、船名は「デススター」でどうぞww

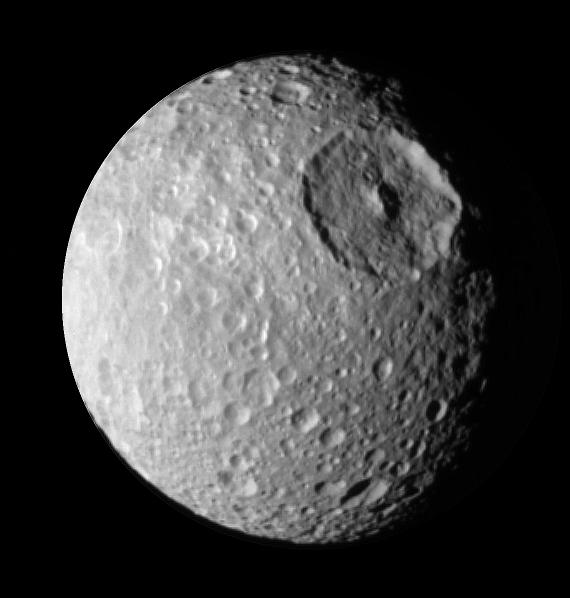

下の画像は、呼ばれた気がしてジャジャジャジャーンの土星の衛星ミマス。

やっぱ似てるww そしてミマスのこの姿が明らかになったのは、スターウォーズ封切り公開より後だったというマジックw

でさ、なんかなぁ、この計画はこの計画で、なんだかいろいろ無理がありそうな気がしてきたが。もともと火星有人探査だったのが、難しいから地球近傍小惑星の有人探査に切り替えて難度を下げたつもりがそれも適わず、無人探査機が持ってきた小惑星のカケラを、月近くまで飛んできた有人宇宙船に積み替えて地球に持って帰る、というところまで到達点を下げた。

そして、そこまで下げたんなら全部無人でもいいのではと。なんかもういろいろ軸ブレブレなんではないのかと。

「アポロよりでっかい有人探査をしたい」と「小惑星サンプルリターンのお株を奪いたい」を一度にやろうと焦るからわけわかんなくなるんだよな。

だったら有人で月に戻れよ。アポロ計画を質的に超えろよ。まずそこだろ。

火星有人探査構想が出てた頃(今も消えたわけではないが)、「その前段階としてアメリカは月面に復帰する」ってのがあった。そりゃそうだ。アポロの技術と経験は経年で陳腐化・散逸してしまった。てことで火星より先に、月有人往復技術の再取得だろ。と、そこは納得できた。

けど はやぶさ にほだされて「火星の代わりに地球近傍小惑星で」となって以来、月面に復帰する話はぱったりと聞かなくなった。まさかいきなり小惑星に人を飛ばすつもりじゃないだろな。人類史上初の大気圏外での死亡を積極的にやらかすつもりか(犬なら例があるが)

昨日のログの続き。

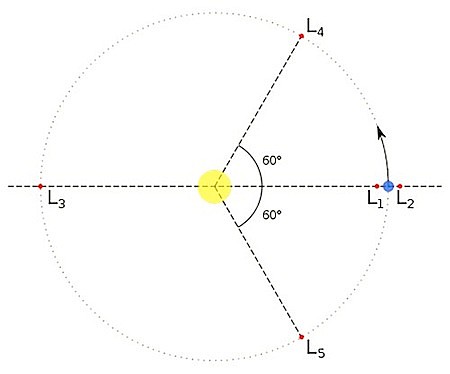

問題は、月と惑星間空間の星じゃまだまだ途方もない隔たりがあることなわけで。確かにアメリカは過去の有人計画で、地球の低軌道 → 月周回軌道(アポロ8号)っつう大幅なジャンプアップを成功させたけど、今度の隔たりはあまりにもでっかい。地球の引力圏外の星に向かう前に、月の次、あるいは月の代わりに、太陽−地球のラグランジュ点5つ(左の図)のうちどれかとの往復くらいは成功しとかなきゃ危険すぎるだろ。

その中で L1 と L2 は難度が低いほう。地球から近いし、無人衛星が何機かそこに行った実績もある。計画中の天文観測衛星の行き場所としても人気があったりする。アメリカは1970年代からときどきここに衛星を置いてて、実は常連だったり。地球からの距離は月までの4倍くらい。地球の引力圏の端っこで、そこから外は惑星間空間。そこに天体があるわけではないけど、何もしなくても地球と一定の位置関係を保っていられる場所なんで、緊急事態があればすぐに地球帰還の途につける。その点でも安心できるわけで。

L3 は地球の公転軌道上で、太陽を挟んで地球の反対側。かつて多くの SF 好きが「そこに第2の地球があるのでは?」と妄想を膨らませた夢の跡の地ww 2005年の9月〜11月に はやぶさ がイトカワを現地探査してたとき、イトカワ と はやぶさ はまさにその位置の近くにあった。けど はやぶさ はそこで、イトカワ以外に何の天体も発見しなかった。

L4 と L5 はそれぞれ地球の公転軌道上にあって、太陽を中心に、地球と60°の角度を成す場所。地球の前方が L4、後方が L5。木星の場合、ここの位置にはトロヤ群と呼ばれる小惑星がたくさん吹き溜まってる。もしかしたら地球の L4, L5 にもトロヤ群小惑星があるんじゃないかと言われてるけど、地球からの観測条件が悪い位置でもあるんで、まだ1個しか見つかってないらしい(軌道傾斜角の関係で、イトカワより行きにくい星らしい)。

L3 はあんまし価値がなさそうだけど、L1 と L2 は将来の宇宙旅行の拠点になると目されてるんで、有人で滞在・往復する技術単体でも確立する意味がありそう。日本の宇宙科学研究所(ISAS)では「宇宙大航海時代」っつうキャッチフレーズを展開してて、この場合も L1, L2 を、惑星間空間と地球との往来の拠点にすることになってる。

で、問題は L4 と L5。もしここに、軌道傾斜角が地球とあまり変わらない小惑星があった場合、有人小惑星探査の可能性がものすごく高まるわけですよ。地球との位置関係が固定なんで、行きたいときに行けて帰りたいときに帰れる。ってことで「帰るタイミングを逃したからウン年待ちに突入」っつう、有人宇宙飛行にとって絶望的な事態が避けられる(はやぶさ が無人でよかった)。

ということを今まさに、ラグランジュ点について書きながら思いついたわけですが。

NASA で考えててもおかしくないと思うんだが、なんでこの可能性じゃなくイトカワが探査対象の候補に挙がるんだろ。まー地球のトロヤ群が空っぽならオジャンだけどさ。

そしたら、「地球の L4, L5 なんて比較的近場なのに、なんでトロヤ群小惑星の有無がいまだにわからんの」となりますな。

これ、地球との位置関係が固定なのがミソでして。「地球の公転軌道上で、太陽を中心に地球と60°の角度を成す領域」ってことで、その領域と地球と太陽で正三角形を作る形になる。地球から見ると L4 も L5 も、太陽から60°の離角で固定なんですわ。その領域は地上から見て太陽にけっこう近くて、空が明るいんですわ。しかも黄道光もあるし。そして地球からその領域までの距離は、地球ー太陽の距離と同じなんでなりなりに遠い(すぐ上で「比較的近場」と書いてしまったけど)。

地球周辺からだと、小さいものが見えにくい絶妙な位置ってことで。小惑星にしては大物なのがあればこの悪条件でも見つかるかもしらんけど、現時点じゃそこまでの大物がないってことしかわからんと。もっと小さいものの有無は、実際にそこに近づいて見てみないことには、って感じですか。

NASA が地球トロヤ群小惑星探査の可能性に触れないのはなんでだろ。

太陽−地球 L4, L5 探査機を現地に飛ばす計画を立てないのはなんでだろ。

もしそこに直径10メートル程度だろうと都合のいい星がうまいこと見つかれば、並の地球近傍小惑星を狙うよりずっと有人探査の実現性が高まるはずなのに。無人で小惑星を掘った岩を地球の近くに持ってきて、そこに有人で出張って持ち帰るなんて半端なことしなくて済むはずなのに。

まさかとは思うが、「はやぶさ に追いつけ追い越せ」に気を取られて、一般人が思いつくこんなことさえ思いもよらない状態だったりとか? まさかなwww まーいったん考えはしたものの、何か科学的な理由あってボツになったんだと信じたいところ。

アメリカは過去、月にまで人を送り込んで帰ってこさせた。それをやり遂げたんだから、今度は月より遠い天体でもそれをやりたいと考えるのは自然ことだと思う。けど物理的にあまりにも隔たりがあるわけで。

それを本当に成すつもりなら、山小屋にあたるものを設置することが大事なんじゃないかと思う。

地球の公転軌道を iMac 2009年モデルの20インチモニタの上下に収まる形に縮小すると、地球のサイズは1ピクセルにもならない。こんな「点」に帰ってくる心細さを思うと、途中で何かあったときに避難して、一時的にでもホッとできる場所で、条件次第ではすぐに下山できる拠点をいくつか確保するのって必要なんじゃないかと。

恐らく太陽−地球のラグランジュ点が最適なわけで。特に L1 と L2 は地球に近いし、そこに拠点を設置したにしても、拠点の施設自体が発生させる重力はほとんどないわけで、発着と一時避難に便利なんじゃないかと。さらに地球−月のラグランジュ点にもそういう施設があれば便利かなーと。

そこらの足場を固めてから、ようやく有人で太陽−地球の L4, L5 なり小惑星や火星に進出できるんではないですかね。って自分で考えてドヤ顔しようと思ったら、ISAS の宇宙大航海時代って既にそれを考えてのことだったw

しかし、うーん、惑星間空間から来て太陽ー地球の L1, L2 に静止できるには、かなり多量の推進剤が必要なわけで。となると、遭難寸前の有人宇宙船に物資をすぐさま直接送り届けられる体制を整えなきゃいかんか。地球からでもラグランジュ点からでも。そこまで考えると、小惑星・火星の有人探査って現状では非現実的ですなぁ。

かなり大掛かりになってしまう案。ある有人探査プロジェクトの宇宙船がたどる予定軌道上の何カ所かに、あらかじめ「山小屋」を設置しとく。危なくなったらそこに緊急避難して、一息ついたり物資を補給したり、って感じでどうかと。地球帰還のタイミングを何年か待つ場合、複数の「山小屋」を飛び石で訪れてしのぐとか。

んー、同一軌道上じゃいつまで待っても追いつかんわな。じゃあ山小屋自身が軌道変換&ランデブーで、エネルギー消費を抑えるべく何もせず待機してる宇宙船を助けに行く形か。おお、こっちのほうが合理的っぽいな。「山小屋」というより「山岳救助犬」ですな。

これを積極的に補給船団にすればどうかとか。

有人宇宙船は常に無人補給船を係留して旅をする。有人船本体には常に、当面は充分な物資が載せてあって、とりあえず補給船に載ってるぶんから消費する。補給船がカラになった頃合いで、別の新しい補給船がランデブーしてきて、カラになった補給船と入れ替える。

一度に全部持って行くより効率的な気がしてきたが。

JAXA、これはアレですか。アレをついにやるってことですか。

とりあえず、すばる望遠鏡からの発表。

ガリレオ衛星が「月食」中に謎の発光? すばる望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観測

木星の4つの大型衛星は、ガリレオ・ガリレイが発見したんで「ガリレオ衛星」と呼ばれてる。んでこれが木星の影に入るときがあるわけで。すばる望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡でその様子を見てみたら、衛星は真っ暗じゃなく、影の中なのに少し光ってた、という発表。

たぶん木星大気のフチのあたりで屈折または散乱した光が、影の中の衛星を照らしてるんだろうっつう予測は立ってるわけで。地球の月食でも、お月さんは真っ暗じゃなく赤黒いのは、そういう原理なわけで。

この現象そのものだとまぁ「それがどうした」的かもしらんけど、この光を分光観測したりすれば、ガリレオ衛星を照らしてる光の性質がわかりそうなわけで、となると木星大気の上層部の物質の成分や割合、状態なんかを特定できるかもなわけで。

このタイミングでこの発表、なんか意図を深読みしたくなるような。

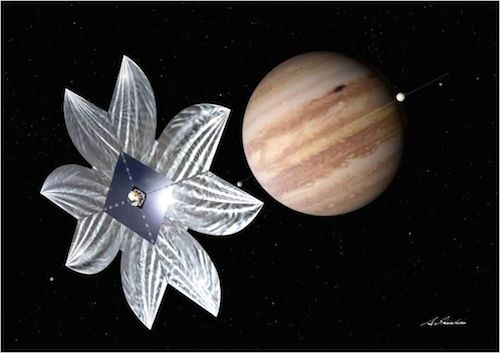

木星圏探査計画。宇宙科学研究所(ISAS)が構想する、次なる惑星探査計画ですな。2011年時点のだけど、詳しい資料はコチラ。

この資料に出てくる探査機は、なんだかマガマガしい形というかw

ISAS での少し古めの太陽帆の研究で、この形で研究されてたんですな。一応「クローバー型」とかわいく呼ばれてたけど。ブログ『晴れ時々スターウォッチング』様で、この展開・分離実験の様子を出しておられる。もう10年も前なのか。ちなみにこのときのロケットは S-310 なんで弾道飛行ですな。実験は成功したものの、衛星軌道に届かない仕様のロケットなんで、世界初のソーラーセイル宇宙機誕生ってわけではなかったと。

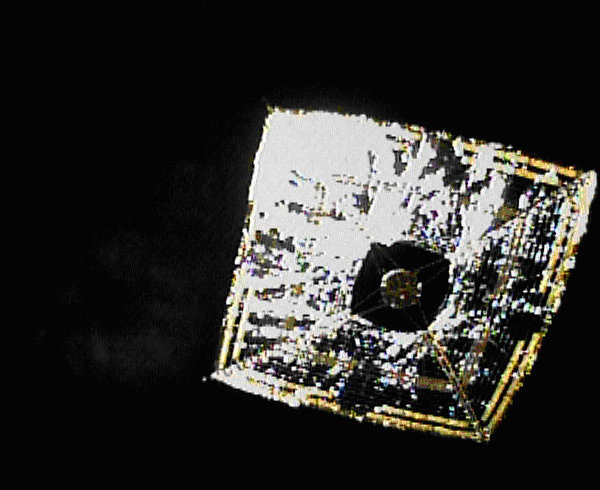

その6年後、正真正銘、世界初のソーラーセイルが今度こそ誕生。IKAROS ですな。やってのけたのはまたしても ISAS。この分野はアメリカと競争状態なってた。なぜか両陣営とも、実験機が打ち上げ失敗したり通信に不具合が発生したりで、なかなか第1号の名乗りを挙げられなかった。んで、先陣争いについに終止符を打った IKAROS はどんな形だったか。

これ実際に惑星間空間を航行中の IKAROS の実物写真。太陽帆の展開具合を確認するため、搭載してた分離カメラで自撮りしましたと。機体の全景を撮った写真って衛星やアポロ宇宙船ではあったけど、地球の引力圏の外の惑星間空間で、というのは初めてかも。

で、帆の形は座布団型になりましたな。クローバー型ではなく。

IKAROS はソーラー電力セイルという技術の試験機なわけで、なんでその技術試験をする必要があったのかっつうと、それを使った探査構想が持ち上がってるからなわけで。それが、木星圏探査計画。

木星自体は既に、アメリカの探査機ガリレオが周回軌道から詳細に観測した。さらに今木星に向かってる新型探査機ジュノーは極軌道を回って、木星の北極・南極を観測することになってる。2011年8月に打ち上げられて、現地到着予定は2016年。んでまぁこの後に木星を調べるってのはもう大物の研究テーマが少ないわけで。基本、先行の探査機が発見したテーマの精密な調査となるわけで。それなりにごっつい観測機器が必要になる。

ところが日本が木星探査機を作るとなると、かなりの制限があったり。普通、木星やその向こうに行くには原子力電池が必要なんですわ。木星の公転軌道上での太陽光の強さは地球と比べてわずか 4% しかないんで、太陽電池の効率が悪いんで。日本の宇宙開発では今のところ、ポリシーとして放射性物質を宇宙に持ち出さないことになってて、その絡みで。

けど太陽電池の効率は年々上がり、重さも減ってきて、木星までならどうにか太陽電池の電力のみで大丈夫になってきた。ジュノーはもうその方針。てことで木星探査機の電力源は太陽電池だけで OK とはなったものの、やっぱしかさばるわけです。そのぶん観測機器はあまり載せられなくなる。

そして日本の場合、予算の壁というのがまたありまして。NASA みたいなでっかい探査機はなかなか作れんと。てことで小型軽量になる。それだけまた探査機能も限定的となるわけで、ガリレオとジュノーが舐め回すように調べ尽くした後ではどうも分が悪い。

で、ISAS は考えた。木星はそりゃ探査するけど、真の目的はその向こう側。木星はスイングバイで加速に使って、太陽−木星のラグランジュ点 L4 と L5 に吹き溜まってる、謎だらけの木星トロヤ群小惑星を現地探査しよう、と。

となると大規模な軌道変換が必要になる。何でそれを成すか。てことでソーラー電力セイルで、となった。太陽帆だけだと力が弱すぎるんで、イオンエンジンも搭載しましょうと。太陽帆の有り余る大面積の一部に薄膜太陽電池を貼り付けて、それ用の電力を確保しましょうと。

んでまぁそれにしても、木星の近所の光は弱いわけで、太陽電池の面積は目一杯欲しい。そんなわけで、最近の木星圏探査構想での機体の見映えはこんな感じ↓

IKAROS と同じ座布団型。この型の展張機能が実証されたんで、そのまま使うことになったってことかな。クローバー型はしばらく復活の目はないかな。

そして帆は全面太陽電池貼り。IKAROS みたいに銀色の帆の一部にちょっと貼る形ではなく。ソーラーセイル実用機はいきなり黒塗り状態。

太陽帆は鏡面で太陽光を反射してこそに思える。てことはこれって意味ないのでは?という感じがする。けどまぁそうでもなく。理想状態の完全鏡面に比べて、真っ黒はその半分の出力を出せる。完全鏡面も完全な真っ黒も実際には存在し得ないんで、この黒塗りソーラーセイルは、IKAROS みたいな銀色ソーラーセイルの少なくとも半分以上の効率で稼動できると。けど実際この帆は、太陽帆というより太陽電池の土台としての役割のほうがメインかも。

IKAROS は地球−金星遷移軌道っつう太陽に近いところを飛んでるけど、それでも はやぶさ のイオンエンジンの何分の1かの推力しか出てない。地球の近くで7分の1だから、金星の近くでもせいぜいその2倍くらいかな。てことで、木星圏っつう薄暗いところでは、ソーラーセイル自体の効果はもともと当てにできない感じ。それより大面積の帆いっぱいで発電してイオンエンジンを噴かしたほうが、ずっと効率がよさげ。

となるとこの機体をソーラーセイルと呼んでいいのかどうか微妙になってくるけど、たぶん太陽光圧も推進力の計算に入れるだろ。帆の面積は IKAROS の何倍かになりそうなんで、黒塗りでも推力は無視できるほど小さいわけでもなさそう。そしたら運用チームが「これはソーラーセイルです」と言いさえすれば、もう誰もツッコめないかとw

この機体設計は今のとこそんなに進んでない感じなんで、これからもいろいろ見映えが変わっていくかも。帆の形が決まっても、本体の形もどうなるのか。2年くらい前のイラストでは、イオンエンジン部のデザインは はやぶさ そのままだったし。という、これからいろいろ設計を詰めていくっつう段階のものらしい。

けどここで、国立天文台による木星の衛星に関する研究発表ですよ。これ、木星圏探査構想が裏で動いてるんじゃないかと勘ぐってしまってさ。次回の ISAS 内のコンペで正式採用を取りにくる前段階なのかなと。

去年イプシロンロケット初号機で、惑星専用観測衛星 ひさき を打ち上げよね。ひさき は順調に稼働中だけど、今回の発表では関係ないっぽいし。関係あれば今回は、「納税者に仕事ぶりをアピールしてるんだなー結構なことですなーどんどんアピールしてくれー」と取れたが。

このくらいでステマ誘導を疑うのは陰謀説っぽくてアレだけどさ、ときどき NASA が火星探査の話題作りとかでほんとにやるんでwwその展開を期待してしまってwwww

今回見つかったガリレオ衛星の発光の光源って、木星の輪の光もあったりしないのかなーと。

木星にはかなり薄いけど輪があるんだよな。地球や太陽の方向からはよく見えないけど、反対側に回って、光に透かして見れば見えるらしい。ボイジャー探査機がその方法で発見した。輪を構成する要素が、土星のとは違って、太陽光を前方散乱するほど微細なツブツブらしい。

IKAROS、先月から通信復活してるね。なんでも公転周期10カ月のうち3カ月が通信可能期間だそうな。しかし冬眠から醒めて通信して、通信がまた勝手に切れて冬眠状態になって、を定常的に繰り返す宇宙機なんてないだろ。定期的に異常事態発生・復活の繰り返しだもんな。

かつて赤外線天文衛星 あかり のバッテリーに不具合が発生して、太陽電池に日が当たってないときは冬眠状態ってのはあったな。高度 500〜600km の低軌道だったんで、50分おきに強制シャットダウンしたり再起動したり。そのたびにいちいちデータが初期化されてしまうんで用を成さなくなって、惜しまれつつ停波と相成ったっけ。そんな状態で停波コマンドを実行できる状態に持っていくのが一苦労だったらしい。そして停波コマンド送信直前、担当者はプログラムのコメントアウトの形で、あかり に感謝とねぎらいのメッセージを送信したのだった(涙)

IKAROS の断続運用は搭載機器にかなりの負担をかけてると思う。電子機器は、1990年代に打ち上げるはずだった幻の月探査機 LUNAR-A(本体は完成したけど計画が途中でポシャった)から抜いて流用したものだったはず。設計が古いんで耐久性はイマイチのはず。

てことは、まー IKAROS の最期って「冬眠から復活しない」の線が濃厚かな。いつそうなってもおかしくないような。そう思うと、強制シャットダウン・再起動を3回もかけられて今も健常な状態って、ものすごいことなんじゃないかと。

IKAROS で実証した技術のひとつに、気液平衡スラスタというのがあった(もう推進剤を使い切ったんで過去形)。今までは宇宙機の姿勢制御用推進剤っつうとヒドラジンほぼ一択だった。これ猛毒物質なんで、地上で扱うにはそれなりの資格と装備とコストが必要で、かなりめんどくさい物質でして。

IKAROS のスラスタの推進剤は HFC-134a という物質で、代替フロンとして一般に知られてるもの。冷蔵庫やエアコンの冷媒ですな。取扱には特に資格の必要なし。施設から漏れても安全や健康への問題なし。民生製品の素材として普通に流通してる物質なんで、値段が安い。まぁ地球温暖化を促進する物質でもあるんで、外気に出してしまうと、世の中に対してちょっと申し訳ない感じはするだろうけど。

IKAROS は姿勢制御3軸のうち2軸は太陽光圧で制御できるけど、スピン軸制御だけはスラスタが必要な仕様になってる。そこで気液平衡スラスタが試験投入されたわけで。実証はうまくいって、予測どおりに挙動してくれたらしい。宇宙機は運用途中での修理ができないんで、使う技術や装備はけっこう保守的だそうで。新技術は怖くてなかなかデビューさせられなかったりして。てことで、新技術の運用実績を持ってるってのはアドバンテージなわけで。

そんなわけで宇宙機用の新型機器のテスト仕事は主に、はやぶさ や IKAROS みたいな工学試験機が担うわけで。はやぶさ ではイオンエンジンのほかに、リチウムイオン電池も宇宙機初採用だったっけな。

気液平衡スラスタでおいらが気になってたのは比推力(燃費の良さ的な数値。単位は秒)。既存の二液式(ヒドラジン+四酸化二窒素)で300秒ほど。同じく既存の1液式(ヒドラジンのみ)で200秒くらいだそうで。

して、気になる気液平衡スラスタの比推力は。公式資料を見つけたですよ。おお、大震災の1カ月前の発表だなぁ。それによると「40 [s] 以上@20℃」。

そうでしたかーそのくらいでしたかー。いや、ちょっとガッカリというほどでもないけど、そのくらいかー。ヒドラジンの二液式の6分の1、一液式の4分の1。たぶん一液式より下だろうなとは思ってたけど、想像よりかなり下というか。これ、改良で150秒くらいになんないかな。そしたらかなり実用的かと思うが。

スプレー缶と同じ原理だからな。シンプルゆえに改良も限度があるのかもな。代替フロンを選んだのは、性能より価格や取り扱いやすさ重視だったしな。そんならもっと適した素材があるのかも。

と思ったら、本当にあるかも。IKAROS-blog で、そこらへんを匂わせる記述が。

気液平衡スラスタのデビューは IKAROS 搭載で、と思ってたけどそうじゃなかった。その4年前打ち上げの SSSAT(ソーラー電力セイル実証超小型衛星)が初だった。これ衛星軌道に乗りはしたものの、ロケットからの分離直後から通信系に不具合が出て、うまくデータを取れなかったんだよな。膜面展開には成功したらしいんで、実はアメリカの NanoSail-D2 にさきがけてはいたけど、ISAS としては失敗に分類してるっぽい。

仮に成功したとしても、光子推進を確認できる軌道でもなかったんで、たぶん ISAS これを「初のソーラーセイル」とはしなかったと思う。ちなみに NSD2 もまた光子推進を確認できない地球低軌道に入ったけど、NASA はソーラーセイル成功扱いとしてる。IKAROS に先を越されたからかな。

んで SSSAT での気液平衡スラスタの推進剤は、イソブタンだった。LPG(液化プロパンガス)の一種ですか。なるほどー。んでこれ可燃性なんで IKAROS ではボツになって、不燃性の代替フロンが採用されたと。宇宙環境には酸素がないんで、可燃性物質は危険というわけではない。てことは地上での取り扱いの容易さを重視したってことですな。それでも LPG はヒドラジンよりずっと安全っぽいけどね。てことで、イソブタンなら代替フロンより比推力の数字がいいんではないかと。

そういやスプレー缶のガスって、オゾン層を壊すフロンが禁止されて、代替フロンも実はかなり強烈な温室効果ガスだと判明して、挙げ句に LPG を使ってるのけっこうあったなー。最近スプレーの表示をよく見てないんでどうなってるか知らんけど。あと冷蔵庫の冷媒で LPG を使った製品があったような。あーグリーンピースが開発したやつだ。普及したろうか。

ぶっちゃけ、もっと適した物質ってないもんだろうか。危険物取扱免許不要で、気化・液化の条件が気液平衡スラスタにちょうどよくて、蒸気圧が高くて値段が安めのやつ。そんな都合のいいもの、そんな都合よくは存在しないってことか。

となると比推力アップは推進剤由来は望み薄で、機構のほうでってことになるか。原理がもともと単純なんで、この方向じゃ3倍4倍なんて劇的な改善はあんまし期待できなさそうですなぁ。

何と申し上げましょうや、小惑星探査機 はやぶさ は、苦難にまみれつつ大奮闘をした挙げ句に傷ついた、まさにその場所に満身創痍で舞い戻り、すべてを成し終えて天に召されたのでありました。

言葉で説明しても何のことやらだけど、図解ならすぐにわかると思う。

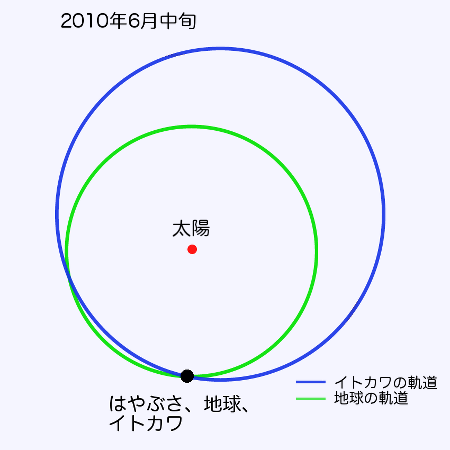

ちょうどいい軌道図を探したけど見つからなかったんで、Wikipedia「イトカワ_(小惑星)」内の図をもとに大まかな配置図を作ったった(かなり大まかです)。

つまりそういうこと。

はやぶさが通信途絶してヤバい状況に陥ってたのは、2005年12月〜2006年1月。あのあたり、上のほうの図の配置だった。はやぶさとイトカワは、その図で真下のあたりの、イトカワと地球との軌道の交点のあたりにいた(交点は実際にぶつかってるわけではなく、軌道傾斜角が違うんで立体交差してる)。

はやぶさ が地球に帰ってきたのは2010年6月中旬。12月とは半年違いってことで、地球は公転軌道上の正反対の位置に来てた。双方の時期は半月くらいずれてたんで、そのぶんこれまた大まかに補正しといた。

てことで、図解みたいな太陽中心座標で見ると、なんと はやぶさ が小惑星イトカワの近くで生死の境を彷徨ってたまさにその場所で、悲願の地球帰還を成就、地球に吹く風の一部になった。そして、傷ついた体での帰路の長旅の末にたどり着いた先は、往路の出発地でもあり、帰路の出発地でもあったと。

四次元的な不可解さですなぁww

そして感動のフィナーレの瞬間、イスカンダルに例えられるほど宇宙の彼方のはずだった小惑星イトカワは、実は意外に はやぶさ と地球の近くにいたってことでもあったり。てことはミネルバもけっこう近くで、はやぶさ の地球帰還の様子を見てたんだな。

一応言っとくと、通信途絶期の はやぶさ はイトカワの軌道にいたんで、地球の軌道とは立体交差してた。一方、地球に帰ってきたときはまさに地球のところにいたんで、両者はまったく同じ位置ではないっす。図でいうと、お使いのモニタの法線方向にズレがあったと。

Wikipedia「C型小惑星」では、「既知の小惑星の約75パーセントがC型小惑星である」だそうな。ほとんどが C 型なんですな。C はカーボン(炭素)の C。炭素質ですな。ついでに「C型小惑星は主に太陽から2.7天文単位(約4億キロメートル)以上離れた軌道を周回している」とも。地球からけっこう離れたところにいっぱいあると。

一方、Wikipedia「イトカワ_(小惑星) - 概要」によると、「地球上に落下する隕石の約8割を占める普通コンドライトの多くが、S型小惑星を起源とすることが明らかとなった」ってなわけで。S はシリカ(ケイ素)の S。岩石質ですな。

地球近傍小惑星は S 型が多いってことかな。

しかし日米それぞれがこれから打ち上げる小惑星サンプルリターン探査機の対象天体は、どっちも別々の地球近傍 C 型小惑星だったり。近所にもけっこう C 型がありふれてる感じだが。

小惑星イトカワは、はやぶさ にとっては3番目の対象候補だった。最初の候補だったネレウスは C 型。2番目の 1989 ML は……調べたけどよくわからんかった。どうも地球近傍は8割が S 型って感じじゃないような。

でも「地球の地表にまで落ちてくる隕石の8割が、S 型小惑星由来だった」というのが、はやぶさ と学者さんが導き出した結論。何か矛盾があるような。

地球の近くの小惑星は、実際そのまんま8割が S 型なんだろうか。C 型は2割未満しかないんだろうか。

あるいは、C 型よりも S 型のほうが、隕石が生まれやすいんだろうか。

あるいは、C 型の隕石は実は地球にもっと多く飛び込んでるけど、ほとんどは地表に届く前に蒸発してるんだろうか。

結局オチなしで申し訳ないけんど。

宇宙ネタばっかで気が引けてきた今日この頃にも関わらず今日もw

金星近傍小惑星ってのもあるらしく。小惑星帯から外れて、けっこう内側に食い込んでるやつもあるんだな。

これ意外と多いのかもな。

小惑星が見つけにくいのは、ナリがあまりにも小さいからで。発見方法は、昔も今も変わらず地上から望遠鏡で見て、じゃないかな。最近は撮影画像の自動解析で効率よく発見してるとはいえ(イトカワもそれで発見された)。

地球より内側って、太陽の直接光や黄道光が邪魔して、地球からだと小さい天体は発見しにくそうですな。地球のトロヤ群領域でさえそれで調査しにくいってんだから、もっと内側は言わずもがな。水星や金星のあたりから見ると、案外うじゃうじゃいたりしてな。

2010年12月、日本の金星探査機 あかつき は金星周回軌道投入に失敗。2015〜2016年に再挑戦することになった。今はその方向で確定みたいだけど、決まるまでの間、「金星近傍小惑星を探査」とい案も出てたらしい。

これもう残念賞なわけで。金星探査に特化した機体仕様と観測機器で、似ても似つかぬ天体を調べるってことで。たぶん はやぶさ みたいなランデブー探査は無理で、1回きりのフライバイ探査にしかならんだろうし。それでも軌道変換に多大な推進剤を使いそうなんで、これ選んじゃうと、その後の金星の周回軌道投入はもう諦めるしかなかったかと。

金星への再挑戦の道筋ができたんで、小惑星探査への転用案はめでたくボツになったらしい。

ただ、そこまで太陽に近い小惑星ってのもまた個性がありそうなわけで。これはこれで専用の探査機で調べるってのはどうでしょ? できれはサンプルリターンやったりもして。イトカワで確認された「宇宙風化」っつう現象の原因は太陽風だった。金星近傍小惑星ではその影響が派手に出てそうですな。

何年か前、「自己実現」という言葉が流行ったことがあった(と思う)。

以前の職場で、管理職が一時期気に入ってたらしく多用しててさ。世の中でも聞いたことがあった気がしてさ。まー管理職はそのイメージのまま、あまり考えずに社内で使ったんだろう。別に悪気があったわけではなく。たぶん世の中だって、そんなノリでこの言葉を使ってたんだろう。おいらも自己実現とはそういうもんだと思ってた。

この言葉の意味をあらためて調べたら、全然そういう類いのものではなかったww

自己実現理論(Wikipedia より)

- (前略)これら5つの欲求全てを満たした「自己実現者」には、以下の15の特徴が見られる。

- 1.現実をより有効に知覚し、より快適な関係を保つ

- 2.自己、他者、自然に対する受容

- 3.自発性、単純さ、自然さ

- 4.課題中心的

- 5.プライバシーの欲求からの超越

- 6.文化と環境からの独立、能動的人間、自律性

- 7.認識が絶えず新鮮である

- 8.至高なものに触れる神秘的体験がある

- 9.共同社会感情

- 10.対人関係において心が広くて深い

- 11.民主主義的な性格構造

- 12.手段と目的、善悪の判断の区別

- 13.哲学的で悪意のないユーモアセンス

- 14.創造性

- 15.文化に組み込まれることに対する抵抗、文化の超越

これらのうち、最初の4欲求を欠乏欲求(Deficiency-needs)、最後の1つを存在欲求(Being-needs)としてまとめることもある。マズローは、欠乏欲求と存在欲求とを質的に異なるものと考えた。自己実現を果たした人は少なく、さらに自己超越に達する人は極めて少ない。数多くの人が階段を踏み外し、これまでその人にとって当然と思っていた事が当たり前でなくなるような状況に陥ってしまうとも述べている。 また、欠乏欲求を十分に満たした経験のある者は、欠乏欲求に対してある程度耐性を持つようになる。そして、成長欲求実現のため、欠乏欲求が満たされずとも活動できるようになるという(ex.一部の宗教者や哲学者、慈善活動家など)。 晩年には、「自己実現の欲求」のさらに高次に「自己超越の欲求」があるとした。(後略)

なんてーか、自己実現とは人格完成を目指すものでござった。いわゆる超人の一歩手前とかそういうものだったですよ。自己実現欲求って、5段階の欲求のうちでひとつだけ質的に違うものみたいだし。

世の中や職場で「こんな自分になりたい!を思い描いて、それぞれの自己実現に向けてがんばっていこう!」みたいなもんじゃ全然なかったwww

NASA 御中、小惑星の有人探査するんなら、おあつらえ向きの星を紹介するですよ。

地球の周りをキモい軌道でグルグル回っていた不思議な物体「J002E3」の動きが一発で分かるGIFアニメ

ネタをばらすと、地球の引力圏内にしばらく居候してたこの小惑星、実は1969年11月にアポロ12号を打ち上げた、サターン5ロケットの3段目 "S-IVB" だったそうな。

Wikipedia「アポロ12号 - ミッションのハイライト」から。

アポロ12号の S-IVB は元々、月着陸船分離後は残りの推進剤を放出して太陽周回軌道に投入する予定になっていた。しかし第3段点火時にアレッジ・モータが予定より長時間燃焼したため、S-IVB のタンクに残っている燃料を放出しても地球-月系を脱出できるほどのエネルギーは得られず、結局第3段は1969年11月18日に月を通過した後で地球を周回する準安定軌道に留まることになった。その後1971年に太陽周回軌道に入ったが、約31年後の2002年に再び地球周回軌道に戻ってきた。この第3段は2002年9月3日にアマチュア天文家のビル・ヤングによって発見され、人工天体であることが判明する前に暫定的に J002E3 と命名された。

最初から人工惑星にするつもりだったのにうまくいかなくて地球圏にとどまってたけど、放っておいたら2年後に勝手に圏外ぶらり旅に出てしまったと。遠地点が引力圏の境目あたりまで行ってたんだろうなぁ。んで月や太陽の引力の影響で、崖からひょいと足を踏み外して、外に漂い出てしまったと。けどそれは念願の惑星間空間への旅路になったと。

そんで「地球の近くだけど縄張りの外」なんつう、はやぶさ のスイングバイ前の準衛星軌道あたりにでも入ってたのかな。地球とは付かず離れずのそんな間柄だったのか、それとも1年ではない独立した公転周期で太陽の周りを回ってたのか。んー、脱出速度がそんなでもなさそうなんで準衛星かな。

そんなこんなでかれこれ31年となりましたら、なんだか思いのほか地球に近づく軌道にハマってしまったと。

「そのほうもそっと近う寄れグヘヘヘ」と両替商の地球屋の旦那が手招きしたかどうかは知らないが、サータンロケットのおさたは太陽−地球ラグランジュ点 L1 っつう地球屋の玄関先でモジモジ戸惑ったが最後、また地球屋に囚われた。

おさたが帯をほどかれ「あーれー」と7回ほど回ったところで、「ささ、裏口からお逃げっ」。地球屋の番頭の月兵衛さんに、加速スイングバイでこっそり助けられた。

しかしこのスイングバイ、お月さんが進む後ろをうまいこと横切ったからいいようなものの、ちょっとズレて前を横切ってたら減速スイングバイになってた。そうなったら近地点も遠地点も下がって、永遠に再脱出できなかったろうな。

そんなこんなの人工惑星があるわけで、たぶんまた地球に付かず離れずで、準衛星軌道をフラフラしてる気がする。NASA さんどうですか、恐らく軌道傾斜角もそんなじゃなさそうだし、地球引力圏外の有人探査の行き先にしてみてはいかがですかね。何もないラグランジュ点より達成感ありそうだし(L1, L2 はギリギリ引力圏内だしな)、モノホンの小惑星往復より行きも帰りも苦じゃなさそうだし、小惑星なり火星なりに行く前段階として手頃そうだよ。

それに、惑星間空間に40年以上曝された人工物の宇宙風化ぶりを、現地で調べるのもまたオツじゃないですかね。自分の国の宇宙開発全盛期に打ち上げた物体への再会って、納税者も感慨ひとしおで納得してくれるだろうよ。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |