最近とんとご無沙汰なんだけどさ、高校の時分、通学でよくバスに乗ってたんですよ。今みたいな真冬の時期限定で。冬以外はチャリ通だったんで。てことで今みたいな真冬の時期になるとですね、バス内で起きた衝撃の事件を思い出してしまって。

学校帰りのチョー寒い夕刻。そのときおいら、後ろのほうの席に座ってたんですわ。バスはすいてたな。一緒に乗ってたのはおばちゃんとかじーさんばーさんとか数人。

んで次のバス停でおいら降りるよっつうタイミング。ブザーのボタンは、通路を挟んでおいらの斜め前に座ってたおばちゃんが押してた。「降りるときはこのおばちゃんに先を譲るべぇ。席の位置もそうだし」てな感じで、おいらは余裕かましてた。

それに、おばちゃんはちょっと急いでたっぽいし。バスが減速する前に、おばちゃんはもう立ち上がってた。

バス停が近づいて、バスはブレーキ開始。

その途端おばちゃんスリップダウンw

当時のバスは床が木材のやつがまだあった。そういうバスの場合、冬場は客が足に付けて持ち込んだ雪がいったん溶けて木材にしみ込んで、床全体が凍ってることが多かった。

そしておばちゃん、「ああああああああーーー!」の叫び声とともに、ぶっ倒れたまんま床を滑走してったwwww あれよあれよという間に、おばちゃんそのまま料金箱に到達wwwwwww

おばちゃんごめん、一部始終をばっちし見ちまったwww

でもおばちゃんよかったね。急いでたところいろいろ捗ったみたいでw 運転手さんも平謝りしてくれてたし。

いやもうあの事件、すげー久しぶりに思い出してニヤニヤ中ww

やべえ南アルプス市の鋳物師屋遺跡の土器カワエエ。山梨県立博物館様のサイトから写真をがめさせていただきましたですよ。

マジカワエエ(うっとり)。直立してるから人間がモチーフな気がするけど、顔の凹凸はイヌかキツネをも思わせるような。目の下のラインは入れ墨を表したのかな。それとも涙かな。

この物件は『人体文様付有孔鍔付土器』っつう覚えにくい名前wだけど、デザインは一発で覚えちまうよ。もっと大写しの写真ないかなーご尊顔をもっと拝見したいなー。って探してもなかなかないなー。とりあえずがめた写真をブローアップしてみるか。

ふおおお、見るほどに半人半獣っぽいような。頭に何かかぶってるっぽいのと、右手に何かを持ってるっぽいのが気になる……。左手もバランスで見ると、指と見るには大きい感じ。何か葉っぱ状のものを持ってるのかな。んー、儀式での神様のお姿かな。となると、この顔はモデルさん本人の顔じゃなく仮面なのかな。おいら素人だから当てずっぽで思うがままに語ってしまってるがww

我が青森県は縄文遺跡がすごいので有名というか売り出し中というかで、正直、おいらは地元以外の遺跡・遺物はあんまし興味なかった。去年の夏頃、北関東のミミズク型の縄文土器・土偶が八戸の縄文博物館で展示されててさ、見慣れぬデザインの珍さに見に行ったんだわ。その技術的完成度とかおいらは判別できんけど、解説の文章ではちょっと下に見た感じで。「青森の進んだ縄文文化を、劣った技術で一生懸命真似ている」みたいな感じでw んでまーこっちは「そんなもんかもなー」と受け入れてしまったんだが。

縄文時代の、地域での土器・土偶製作技術の優劣はあったかもしれんけど、素人にはあんましよくわからんですな。それよりデザインの個性が地域ごとにいろいろあるのが面白いですなー。青森は青森のローカルなスタイルなわけで、不覚にもおいらはそのデザイン様式しかないもんだと思い込んどったですよ。

全国的にも「縄文=青森」の印象が強そうなんで、それ以外の土地の縄文文化の個性ってあんまし知られてないのかもね。個人的にも、縄文の面白さの鉱脈を発掘してしまった気分だったり。

こちらのブログ様で、東京国立博物館に勢揃いした各地の縄文土偶が見れるよ。青森県からは超有名な亀ヶ岡の遮光器土偶と、我が地元・八戸の合掌土偶がエントリーだ。鋳物師屋遺跡からは円錐型土偶が出場。北関東のミミズク土偶も出てるね。

ハート形土偶って頭の形がハート形ってだけでなく、体の外形全体でその形を取り入れてあるね。こういうのってセンスだよなーと思わずにいられんですよ。

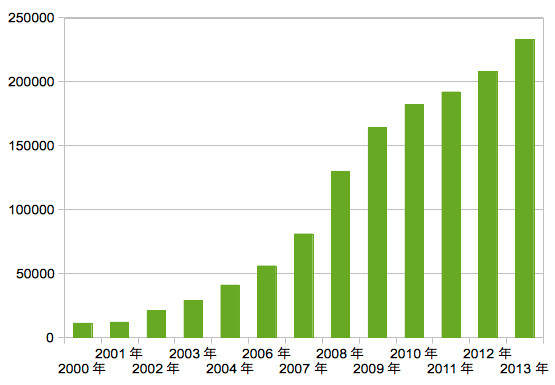

2年も前に作って腐らせてたデータがあったですよ。思い出したんで、最近のデータを足して蔵出ししようかなと。

フランスで毎年行われてるジャパン・エキスポの入場者数の推移だす。下のほうにグラフも作って出しといた。ちなみに2005年が抜けてるのは、Wikipedia 記事によると「2005年は来場者が予定より多く会場の許容人数を超えていたので、安全を考慮し中止になった」のだそうで。確かにそのあたりや直後は増分が凄まじいっす。

| 回数 | 開催年 | 入場者数 |

| 第1回+第2回 | 2000 | 11,200 |

| 第3回 | 2001 | 12,000 |

| 第4回 | 2002 | 21,000 |

| 第5回 | 2003 | 29,000 |

| 第6回 | 2004 | 41,000 |

| 第7回 | 2006 | 56,000 |

| 第8回 | 2007 | 81,000 |

| 第9回 | 2008 | 130,000 |

| 第10回 | 2009 | 164,000 |

| 第11回 | 2010 | 182,000 |

| 第12回 | 2011 | 192,000 |

| 第13回 | 2012 | 208,000 |

| 第14回 | 2013 | 232,876 |

右肩上がりのグラフってすごい久しぶりに見た気がする。バブル以来かな。なんて清々しいんだww

2006〜2009年の増分ヤバいだろ。最初からここらへんまでは、クチコミ拡散期だったのかな。増え方がそんな感じ。2010年からは安定した伸びを保ってる。リーマンショックも大震災も、グラフを見る限りまったく関係なし。

2012年に20万人を突破しちゃってそろそろ飽和してもよさそうなのに、2013年にまた勾配が上がってるんですが。我が八戸の人口と同じ人数に達してたりする。すごすぎ。

これ来場客の地元がフランス国外にも派手に広がってきたってことですかね。国内外への広報・宣伝がうまくなってきたとか、そういうのかな。

なんにせよ、自他ともに認める文化大国おフランスで、特定の外国の文化イベントが毎年行われてて、しかも毎年拡大中ってどうなってんだと。日本人として嬉しくてたまんないんですが。

紹介するメインはサブカル・ポップカルチャーらしいけど、伝統文化の紹介も充実してるらしいね。しかしフランスというとほかの国々を野暮だと見下してるイメージあるんだけどさ、なんで日本はそんなにまで気に入ってもらえてるんだろ。ロシアなんか帝政時代からフランス文化に憧れるあまりバレエが盛んになって、実力・人気とも本家としのぎを削るまでになってしまったり。それでもフランスのお気に入りになれたかといえば、日本ほどでもないような気もするし。

つか日本人は「フランス文化なんとなくすげー」とは思っても、気持ちが本気の憧れにまで達する人はそんなに多くない気もする。ボンジュールとメルシー以上にフランス語がわかる人って、少なくともおいらの周りにはあんましいないしww おいらはもうちょっとわかるが。ルノー、プジョー、シトロエン、コンコルド、アラン・プロスト、フランスパンあたりwww 凱旋門はガイセンヌモンヌと言うとそれっぽいぞ。

そういや友達で一人、アートを学びにパリに自費留学したことある人がいるわ。ここ10年くらい会ってないなぁ元気かなぁ。

んで、日本人のフランス文化への好感って、漠然としたところで止まってる気がする。しかもいささかイメージが古いような。時代設定が100年くらい前とか。彼の国発の最新ポップカルチャーなんかを真面目に追っかけてる日本人ってどのくらいいるもんなんだろ。ファッション業界のプロくらいだったりしてな。東京で毎年フランスエキスポやったら、毎年こんなに人が集まったりするもんだろうか。

どんな野郎でも振り向くイイ女がいるとして、その女に好感は持ってるもののそんなに興味なさげで、実際そんなに興味ないのバレバレな男ってのがたまにはいる。するとイイ女は別にその男に惚れてるわけでもなんでもないのに、なんとか振り向かせようとしたりする。

日本ってフランス文化にぼんやりと好感を持ってはいても、あんまし深入りする気ないみたいな感じのような。それでおフランスさんムキになってるんだりしてなw

あーでもそれだとやだなーおフランスさん日本にメロメロに惚れててくんないかなー。まージャパンエキスポの観客動員数ぶんくらいは愛されてはいるか。でもこっちからとりたてて好意あるそぶりを見せると負けのような気もするww なんだこの一人ツンデレ展開wwww 思い過ごしもホニャラララw

このまえカゼひいて病院に行ってさ、待合室で情報番組を見てたんだわ。したら最近は女性にスッポン料理が人気だとか。

コラーゲンがどうのこうの。効き目があることをほのめかしてるけど、ハッキリしたことはボカしてたり。専門料理店でインタビューされた女性客は「明日はお肌がプルプルになってる気がすごくして楽しみ」みたいに、実際の効用に関してかなり曖昧な答えをしとった。次の日に女性客のお肌が本当にプルプルになったかどうかも、番組では検証しない。お店の大将も「そういう効果があると言われるようになり、女性客が多くいらっしゃるようになった」とかまたいいとこをボカしたり。

結局スッポンサプリのステマ番組だったよ。スッポン専門料理店はその前振り。

そういや日本料理にスッポン鍋ってあるよな。

スッポンってカメの一種だろ。カメって爬虫類だろ。日本料理って爬虫類も扱うんだなー意外だなーと思ってさ。

カメは四つ足なわけで、したら食べ始めたのは明治以降なのかねぇ。

と思ったら、縄文・弥生の頃から食べてたらしい。おいらにはいささかゲテモノに思えるけど、数千年の歴史と由緒のある食材だったとは。

亀食はスッポン限定なんだろうか。他のもけっこういけるのあったりしてな。そういや西洋の大航海時代は、航海中にウミガメを捕まえて、非常食として甲板上で飼ってたとか聞いたことあるな。エサも水もをやらなくても何カ月も生きてて、その用途に便利だったとか。そこらは変温動物の燃費の良さですなぁ。水はときどき海水をぶっかけてたのかもな。

てことでウミガメは食材になるはず。でも今は絶滅危惧とかで食えないかもな。

と思ったら、日本の料理であったわww 「小笠原諸島の郷土料理・ウミガメの煮物」だそうで。食ってみてぇー。

スッボンはゲテモノな気がするけど、ウミガメはそんなにゲテモノに思えない感じ。勝手な感覚だな。

魚の尾頭付きは何とも思わんけど、カメの尾頭付きはすげー気持ち悪い気がする。これも勝手な感覚だな。

ときどきネタ漁りとノスタルジーで過去ログを読むんだわ。んで、そういや2007年あたりって読んでなかったような……ってわけで目を通したら。もう完璧に忘却の彼方だったネタの宝庫でござった。

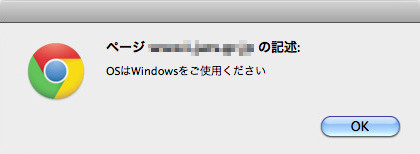

そうさなー「OSはWindowsをお使いください」ってあれはひどかったよなー。まだあのまんまなんだろうか、と先方につないでみたら、

相変わらず。今回は一応ドメインは伏せといたす。しかしイラッとする表示だよなー。「余計なお世話じゃ」と毒づきたくなる系。作文した人がセンスなさすぎなんだよな。たぶんこのサイトの持ち主がではなく、サイト作りを依頼されたウェブデザイナーがそうだったんだろ。

エラー表示の文面ってほんと大事だと思うわ。ユーザからすると、エラー表示を出される/間違いを指摘されるってだけで既にイライラものなんで、そのイライラを鎮めるのか余計に焚き付けるのかは文面次第なんだよな。

「OSはWindowsをお使いください」ってお願いの形を取って入るものの、「こちらで設定した条件に合わせないユーザのほうが悪い」的な雰囲気を感じ取れてしまってな。まーエラーダイアログって高飛車なのがけっこうあるからな。そのエクストリーム版というか。ていうかこのウェブデザイナー、クロスプラットフォームの考え方がないのかよ。

昔の Windows ではよく、不正な操作がウンヌンみたいなエラー表示が出てた。「無効な」もあったような気がする。あの責任なすり付け感は半端なかったなぁ。前の職で初めて Windows を触って、いちいちムカついてたわ。ちなみに本家の英語版では「不正な」「無効な」の意味で "invalid" という言葉が使われてたそうで。これ身体障害者を見下す言葉としても使われることがあるんだそうで。それで問題になったりもしたらしい。

コンピュータのプログラマーは若い人が多そうだよね。してほとんどその世界しか知らないっぽいような。1980〜90年代の昔は特にそうだったろ。んでこういう不躾な表現をそのまま出してしまってたんじゃないのかなと。

コンピュータというモノが、その道の人ばかりの業界内のモノだったときは問題なかったろうけど、インターネットとともに一般に爆発的に普及してからは、そうは行かなくなりましたな。だったら、普及したらみんなコンピュータを学んで理解してうまく対処するようになったかというと、これまたそうでもなく。

そりゃそうですな。世間一般の人たちは方向性がそれぞれなわけで。コンピュータを好きな人もいれば、ファッションが大好きな人も、スノボにハマってる人も、80年代の国産車なら任せろってな人もいる。アナログな業界でプロとして活躍してる職人もいる。そこに「これからはコンピュータが必須です。コンピュータを使うにはマニア並の知識が必要です」なんて通るはずがない。ていうか Mac なり Windows なりの GUI は、素人が素人のままコンピュータを利用するために作られたものだし。

てことで、ソフトウェアやウェブサイト開発者の一般客へのあるべき態度は常に、「そちらに合わせます。気に入られるよう努力します」なんですな。まかり間違っても「あーやっちゃった。これだから素人は」って態度は出しちゃいけないんですな。

素人ユーザを戸惑わせたりイラッとさせたりする理由は常に、「開発者・提供者がスカポンタンだから」としないと。つかその他の業界ってこの考え方が周知徹底されてるところが多いと思う。特に小売業やサービス業みたいな、一般消費者を直接相手にする業界で。けどなぜか IT 界隈の業界は、自分らだけはそこを省いても特別に許されるんだっつう空気。

「ユーザに対して下でに出る」が効くってのは、前職で実際にプログラム開発の真似事してて実感したことだったわ。冗談のつもりでも、上からな態度を取ってみせたブツは「これおもしろいよねー」と言われつつも、使用率での人気がなかった。仲間内だけで使うものだからそこらは OK と思ってたんだが、そうじゃなかった。ただの甘えだった。てことで方針を逆にして、エラー文面で下でに出るようにしたらすぐさま人気が出たはw

そこから進めて、エラー表示自体をなるべく出さないようにもしたらさらに好評で。直接の言葉や態度だと、おいらへの気遣いからみんないつも好意的だったけど、使い続けるかどうかっつう行動はもっと正直なわけで。その意味で好評だったですよ。

「エラー表示自体をなるべく出さない」とはどういうことか。間違いは間違いではないのか。エラー表示は出したほうがいいんではないのか。というギモンが出るかも。したらその説明でも。

間違いを含む入力は、だいたいお約束のパターンがある。んでそういうエラー込み入力を内部で自動検出&自動修正。そして何事もなかったかのようにユーザが期待する出力を出す、ということ。それでも対応しきれない入力間違いのときだけ、めちゃめちゃ申し訳なさそうなエラー表示と。

エラー表示を出すってことは作業が止まるってことでして。しかも遡ってやり直すってことでして。作業員はイライラするわ無駄も発生するわ。ここ自動で修正できたら、イライラしないし無駄も減る。そうなると発想が変わる。

旧来: 悪いのは NG 入力をした作業員のあなたです。作業員は間違わないよう細心の注意を払わなければなりません。作業員のストレス? 最初から間違わなければいいだけのこと(細心の注意の時点でのストレスは無視)。ちゃんと気をつけるように。NG は NG です。急いでいようと何だろうと絶対に通しません。早 く や り 直 し て く だ さ い 。 あ な た が 悪 い の で す 。

新規: 受け入れ範囲内の正常な入力うけたまわりますた。出力するんでそのまんま作業続行どんぞー。

金科玉条なり鉄の掟なりのはずだった厳しい作業ルールが、ユルいほうに改変される。「え、これでいいの?」と。パラダイムシフトですなー。ていうかそんな小難しい言い回し以前に、作業自体も作業員の気分もラクになってウケがよくなるわけで。同時に作業スピードが上がって間違いも減る。エラー表示の考え方ひとつで、世の中ずいぶん変わるわけで。

入力の許容範囲を増やすのが改善策になるってのは、考えてみれば簡単な原理でして。ビンやペットボトルにヤカンから水を注ぎ込むみたいな状況なんですわ。ビンの口は小さい。「ボトルネック」って言葉があるくらい、そのままじゃ注ぎ込みにくいものでして。

「何やってんの! またヤカンの注ぎ口がビンの口から外れて水が漏れてますよ! 気をつけなさいとあれほど口を酸っぱくして注意してるのに!」なんて小言を言い続けるんじゃなく、ジョウゴを使えってこと。

アホみたいに簡単に改善できる。

「口を酸っぱくして」ってよく聞く言葉だから上に書いたけどさ、「口が酸っぱくなるほど小言を言って気をつけさせる」という改善手段は、もう口が酸っぱくなるほど何度も何度も繰り返してきてるわけで。それでも改善されてないわけで。

結局「口を酸っぱくして」「小言を言って」「気をつけさせる」は、改善策として失敗してることを示してるわけで。もっとまともな改善策が必要ってことで。

要は、改善は言葉じゃなく行動ってこと。言葉を並べるだけじゃ工程は何も変わらない。何回言ったって、変わらないものは変わらない。だから出力も変わらない。ミスは同じ頻度で出続ける。工程を変えるっつう行動が必要なんですな。

ただ、小言を言うほうは言われるほうに責任を丸投げできるからラクなんだよな。実質何もしなくていい。効果がなかろうが関係ない。自分は何も悪くなくて、相手が全部悪いんだから。その人がそう言うのならそうなのだろう。その人の中では。

言い方を変えると、改善って「気をつける」じゃなく「もう気をつけなくてよくする」なんだよな。

エラー表示もたまにはいいけど、過ぎれば小うるさくてな。ましてどうでもいいことや余計なお世話なことを言われると、ほんとムカついてな。おいらはエラー表示はもう真に受けんよ。むしろ間違いを誘発する仕組みや、作り手の都合以外はすべて間違いと決めつける身勝手を放置してるほうが悪いだろと。

Mac でも Windows でも、不可解なエラー表示があってさ。「〜をしますか?」と許可を求めてきて、そこに表示された OK ボタンを促されるがままに押すと、「〜のため実行できませんでした」ってさ……。

例えばソフトウェアのバージョンアップで、新しいのをダウンロードしてインストールしようとすると、「現在の●●を入れ替えますか」と来る。ここは是非やっていただきたい確認項目。んで OK すると、「●●は現在使用中のため操作を完了できませんでした」と。まー使用中のソフトを終了してインストールをやり直せばいいだけなんだけどさ、なんか小馬鹿にされたような感じがするんだよな。このふざけた仕様どうにかならんもんかね。

って例えばメーカーの技術屋さんとかにこういうこと言うと、できない理由を列挙するんだよな。そして内心「これだから素人は」「専門的なこと言ったってどうせ分かんねえだろ」と見下してるんだよ。ええ重々承知の助でございますよ。前職の技術部さんがまさにそうでございましたですよ。

お店での接客マニュアル徹底主義が浸透し始めた頃、ほんとかどうか知らんけど、それ系の苦情を新聞とかでよく目にしたな。

「ご一緒に△△はいかがですか?」

「じゃあそれもお願いします」

「申し訳ございません、△△は品切れとなっております」

接客マニュアル徹底主義を嗤ってるわけで、接客業でここまでひどい話はさすがに今はもうなさそうだけとさ、パソコンの OS やソフトウェアじゃいまだにこんなこと本当にやってたりする。商業的に競争してる OS メーカーが実質2社だけで、どっちもこの間抜けをやらかしてるってことは、しばらくは改善なさそうですな。たぶんこの不満を OS 屋さんに言うと、「それは難しい。ソフトウェアひとつひとつがその仕様に対応する必要があるので」なんてアプリ屋さんあたりに責任を丸投げして、自分では何もしなくていい言い訳が返ってくるんだろうな。

だったらアプリ屋が自分でやるならいけそうですな。

……、

……、

……。

Adobe がもうやってた。

あれはあれでムカつくよなー。今アップデートするから今ブラウザを終わらせろと迫ってくるやつ。とりあえずアップデート作業だけしといて、次のブラウザ起動時に反映って形にできないもんだろか。なんかなー客のこと考えない業界ほんと爆発しろ。きっと右肩上がりだった時代の感覚のままなんだろな。もう PC 市場は飽和してるのに。

寒うござんすなぁ。八戸気象台の過去情報だと、平均気温は1月半ばに底を打つんですな。けど早朝の最低気温は2月中ずっと1月と同じ水準だったりする。その代わり日照時間が増えるぶん日中の最高気温がじわじわ上がっていくから、平均気温が1月より上がるという仕組み。ただし2月は突発的にチョー寒い日が来たりするから要注意と。

で、最低気温が底を打ったままだと、朝の出勤前に一仕事が必要なわけです。それはクルマの窓ガラスの霜取り。北国マシン常備のスノースクレイパーで、ガリガリと霜を落とすわけですよ。これで数分ロスする。ただでさえ路面状況が悪くて遅れがちなんで、出発前の数分のロスは痛いわけで。

問題はフロントガラス。おととしまで乗ってたローバーミニだと面積が少なくてすぐだったけど、今は日産ティーダ。今風のクルマらしく、フロントガラス面積がでっかいわけです。霜落としがけっこう大変なわけです。これやんないとなると、しばらく前にエンジンかけて暖機して、暖房で霜を溶かすわけ。効率が悪い。ガソリン代を考えると、暖機の間にスクレイパーで霜落としするのが一番効率的。

けどめんどい。

けど前が見えなきゃ運転できない。

横のガラスなら、走ってるうちに暖房で溶かせばいいわけで。まーフロントガラスの霜落としのついでに落としたりするけど。

後ろのガラスは電熱線で OK。しかし最近のクルマはいいねぇ。電熱線を ON にすると、サイドミラーの霜も落としてくれるんだもんな。これは便利。

てことで、最重要なくせに自動で一番霜を落としにくいのがフロントガラス。ここで経験則発動。

クルマを建物に向けて停めておくと、次の朝にフロントガラスが凍りにくいという事実(絶対に凍らないわけではない)。

原理は、放射冷却現象を防ぐというだけ。地上にあるものが、空、ひいては宇宙に熱を存分に吸い取られる、というのが放射冷却現象。あんまし冷やしたくないモノの目の前に建物があると、建物が空を遮ってくれるぶん冷却を防げるって仕組み。

適当な建物がなければ、木立やでっかい看板でもある程度効くよ。フロントガラスから見て、空の見かけの面積を減らせばいいってことで。つまり運転席や助手席から見て、近くにある物体にフロントガラスを寄せるのがコツですな。

これけっこうな効き目でさ。山形県の米沢市在住の頃に発見したんだわ。八戸では気温がもっと低いんで効くかどうかわからんかったけど、やってみたら全然 OK だったすよ。まー夜のうちに雪が降って積もると意味がなくなるけど、霜がつくだけの条件のときはすごく効く。

ほかに、フロントガラスに朝日がよく当たる向きでクルマを停める、というのもある。けど日の出から出勤前の肝心な時間帯に太陽がたまたま雲に隠れてたり、ウッスラとでも雪が積もってると無効だったり。朝日がよく当たる向きって大抵は空が広がってる向きなんで、日の出前までに放射冷却でおもっきし霜がついてたりするわけで。ギャンブルなんですな。それよりは建物に向けて停めるほうが確実だったりする。

最近のクルマのフロントガラスは、ガラス面の法線がけっこう上のほう(空のほう)を向いてる。これ、この意味じゃ不利でさ、放射冷却でガラスが凍りやすいんだわ。てことで、クルマはできるだけ建物に寄せるのが吉。

しかしクルマの暖房、ほんと効きが遅いのをどうにかしてほしいのココロ。車内がいつまでも寒いせいか、今冬は既にカゼを2回もひいたですよ。

エンジンの廃熱を暖房に利用するのはいいアイデアだと思うけど、エンジンがあったまるまでは無効なんだよね。これがもうね。どうもね。

ハイブリッド車の場合は走行中にときどきエンジンが止まったりするんで、暖房用途としてはあてにならないわけで。てことでエアコンを冷暖房の両方に使ってるそうな。まー確かにヒートポンプは、正回転・逆回転で冷房・暖房の両用で使えるからな。

これイイよな。パワーも燃費も落ちる方法なのがネックだけど、稼働したら即座に温風が出るってのがイイ。

おいらのクルマみたいな非ハイブリッド車の場合、エンジンが温まるまではヒートポンプで暖房って形にしてほしいもんだが。

STAP 細胞のニュースの後、iPS 森口みたいなの出てこないかなーと思ってたら、ジャンル誤爆でほんとに出てきたwww

佐村河内守という人のゴーストライター問題、すごい反響ですなぁ。おいらが知ってたのは名前(うすぼんやり)と職業(どのジャンルの作曲家なのかはまったくの無知)くらい。クラシック聴かないしゲームもそんなにやんないしで、まったく関係ない系。

STAP 細胞のときイモヅルで思い出した2人とかぶるなぁ。ゴッドハンド藤村さんと iPS 森口さん。なんか似てる。今回の件が先の2件と違うのは、舞台裏に隠れた関係者がほかにいて、舞台表でウソついてる人を裏切ったってことですな。

しかし佐村河内側からすると最悪の事態ですな。これさ、こうなった後の外野の考えとしては、もっとうまく処理すればよかったのにとか思ったり。

ゴーストライター側から関係破棄を何度か申し入れられた時点で、おしまいにすりゃよかったんだよな。相手に充分なカネ積んで黙らせて、あとは別なゴーストライターを探すとか、「精神的な問題で曲を書けない状態になっている。ファンからの期待の大きさに押し潰されそうな気持ちに苦しんでいる」とか発表して穏便にフェードアウトとかさ。

印税けっこうもらってたんだろうし、そのまま隠居しとけばよかったのに、とかさ。

ゴーストライターさんがやめたいと思ったのってさ、心苦しいってのがもちろん一番大きかったんだろうけど、そのほかにカネの不満もあったんじゃないだろか。18年間で20曲も提供して700万円っていくらなんでも安すぎだろ。それ専業に囲い込んだとしてもちゃんと暮らしていけるくらいを保障するとして、ペースは年間ほぼ1曲のペースなんで、相場は1曲350万くらいか。トータルで7000万ってとこじゃないですかね。まるっこ1桁少ない。買い叩くにもほどがある。どんだけドケチだよ。

ここをケチると、しかもここまでケチると、ケチられたほうが予想外の裏切りをしてもしょうがないんじゃないですかね。もしもたんまり渡してあったら、あるいは関係破棄を申し出られたときに充分な手切れ金をきちんと渡してれば、あんな自爆作戦までは採らなかったんじゃないかと。もしかしたら、実利が心苦しさを上回り続けたかも。

「たったの銀2枚」

映画「用心棒」から。役人を暗殺した無宿者2人が、メシ屋で酒飲んでこのセリフでクダ巻くんだよな。報酬が安すぎる、と。その情報を聞いた主人公の三十郎、暗殺を指示した親分のとこに乗り込んでユスるんですな。

「銀2枚はひどすぎる」

「あいつら酒に酔ってベラベラ喋ってるぜ。放っといていいのか?」

親分のドギマギぶりときたらww もう親分は三十郎のペースに呑まれて、あとは言いなり(ところが想定外のライバル出現で、途端に思い通りにならなくなるのがこの映画の面白さw)。汚れ仕事や脚光を浴びない仕事への報酬・ねぎらいをケチると、まさしくケチが付いた形で返ってくるっつうことで。

しかしゴーストライターをやってた新垣氏、もしかしてこれからは本人名義で堂々とプロの作曲家として食っていけるようになるんじゃないだろか。作品の質は既に世間が認めてしまってるし、今勤めてる大学は雇い続けるわけにいかんだろうし、今回の件で知名度も上がったし。かつて世間を欺く助けをしてたっつうダーティーなイメージがつくかもだけど、それを自ら告白してきっぱりと手を切ったのは、むしろクリーンなイメージになり得るかと。

となると、柳の下のドジョウネタを狙いたくなるのが人情w iPS と STAP の大ニュースで直後にこういう事件が発覚、となると、ゴッドハンド事件(2000年11月)の直前にもめでたい科学系ニュースがあったのではないかと。

……、

……、

……。

白川英樹博士が導電性高分子の発見と発展でノーベル賞受賞(2000年10月発表、12月授賞式)。大江健三郎氏の文学賞受賞以来、6年ぶりの快挙でござった。いやもう完全にこじつけだけどwww

あと、ちょっと似てる記事はこれかな(英文記事)。

まとめサイトで見ただけで原文をちゃんと読んでないけど、中国の新型ステルス戦闘機 J-20 って実はステルスじゃない疑惑が出てるらしい。超音速巡航ができないから第5世代でもないとか。

「シェールガス」バブルの崩壊は目の前、 日本のエネルギーが危ない

独風力発電大手プロコン社が破産申請 脱原発政策の愚が明らかに

本当かどうか確認取れてないけど、そうだとなんか面白そうなんで、ここではそうだということにして。

シェール革命とかすごかったのにな。そんなにたくさん埋まってなかったってことか。てことでもうガス欠気味らしい。どうすんだろ設備投資まだ回収が終わってないだろ。ていうか日本のエネルギー事情にも影響が来そうだな。

アメリカのシェールガスが安いってんで、今はロシアから買ってる天然ガスを、競争させて安く仕入れようとしてたんだよな。けどシェールガスが安いのは今だけみたいだな。単に供給過剰で相場がダブついてたってだけだったと。ロシアはがめついからなぁ。ロシアに独占させると足元を見られるんだよな。インドネシアにもガス田があるみたいだし、なんとか相見積もり状態に持っていきたいところ。

となると、うちの地元の八戸の LNG 基地(今年から稼働予定)も、思ったより厳しい状況かも。航路でいうと、八戸港は日本の本州の港ではシベリアからもアメリカ西海岸からも近いっつう絶好の立地でして。これがライバルの片方が中東や東南アジアとなると、うちの優位性は薄まってしまいそう。うーん、アメリカさんにはもう一踏ん張りしていただきたいところ。

風力発電のほうは、記事の軸がぶれてるな。プロコン社がなぜ破産したのかをきちんと伝えてない。代わりに、脱原発政策の矛盾を書いてる。別に今言われんでも、もうけっこう知れてることと思っとったが。まートピックと主張とのつながりの悪いこの記事の意図を読むと、発行元の The Liberty Web 社は原発推進側ってことかな。って見出しでも文末でもそう主張してたわ。

こういうのって中立的な意見に見えるけど、裏のカネの動きがわからんからな。原発業界からカネ貰ってるステマで、脱原発政策の悪い面ばかり選んで書いてる可能性もありそう。

ドイツは原発大国フランスから電力を輸入できるからこそ、それを担保に不安定な自然エネルギーを振興できるんだよな。しかし再生可能エネルギーの補助負担で電気料金が倍以上になってたとは。せいぜい1.5倍くらいな気がしてたわ。ドイツ人よく耐えられるなぁ。

日本の電気料金が高くなってるのは、今や原発の肩代わりしてる火力発電の燃料代が嵩んでるからなわけで。原発の再稼働はどうなるかわからんけど、しばらくはこの状態が続きそうだね。てことで燃料の輸入代が安くなれば助かるんだよね。けど今は円安局面+原油の相場高。 LNG は上に書いたとおり、相見積もり成立の頼みの綱だった期待の新人が、入札前にヘタレ始めた模様。

それでももう少しすれば値が下がるかも。原油や LNG の売買は基本、数年の長期契約らしい。お互いに安定的に取引するためのものだと思う。そのぶんは急な買い付けよりも安くなるはず。日本もそうしてるけど、3年前から原発が止まって、大量の化石燃料が急に必要になった。この緊急追加ぶんは長期契約のものより高くなるわけで。大震災から1年くらいは、原発がすぐに稼働するかどうかよく分からんかった。てことで短期で必要なぶんだけちょこちょこ追加買いしてたと思う。そりゃ高くなるわ。まー日本が購買量を大幅に増やしたせいで相場が上がってる面もあるだろうけどさ。

で、日本の原発がすぐさま一気に動き出す状況ではなくなったわけで。安倍政権は原発再稼働を公約にして政権を取ったけど、現実にはなかなか進んでない感じだし。

震災からもうすぐ3年になる。

原油や LNG の長期契約の区切りが何年かは知らんけど、5年以内だとしたらそろそろ更新の時期ですな。てことで今度の長期契約で現状に合わせた大口契約ができると、まとめ買いの値引きぶんも合わせて、燃料を今よりだいぶ安く調達できるはず。

あと、今は古くて効率の悪い火力発電所も動員して電力量を賄ってるわけで、そういうプラントから順次更新していくと、燃料代がそのぶん浮くようになる。建て替え費用でしばらく苦しい状況が続きそうだけど、建て替えれば建て替えるほど長期的にはラクになると。原発は再稼働しても震災前よりは数が少なくなりそうなんで(少なくとも福島第一の6基は全廃決定だし)、火力への依存度は震災前より高い状態が続くはず。そこらへんを読みつつの更新になるかもな。

原子力・火力が弱ってるってことで、再生可能エネルギー業界の鼻息が荒いわけで。太陽電池が盛り上がってますな。風力は一時期ほどの人気なくなったな。これ比較的健全な姿じゃないですかね。どうも風力はいろいろうさん臭くてな。風力が流行ってた頃、売り込み方がなんだかイメージ優先な感じがしてさ。

太陽光は発電効率で考えると時期尚早気味だけど、風力よりは安定して発電できるし、1日の時間ごとの発電量が電力の需要曲線にだいたい合ってる。あとはもっと安く効率よくなればって感じですか。そのためには今よく売れて市場規模を確保して、研究資金を捻出できる環境を作ると。可動部分がないのもいいね。

そして課題は架台w あんまし技術レベルが高くないこの部分の建設費用がばかにならないらしく、パネルが安くなるほど架台の費用の割合が増えていく。パネルの値下げ効果が鈍くなっていく。そして既に構造が単純なだけに、技術革新での値下げが期待しにくいと。ここのコストダウンでひとつだけ言えるのは、パネルを選ぶときは安物じゃなく、奮発して高効率のものにしろってとこですかね。同じ電力量を作るなら、高効率パネルなら少ない枚数で済む。そのぶん架台も少なくて済む。ついでにパネル面の掃除の手間が減る。

DC/AC コンバータも耐用年数が10年らしいな。「20年で元が取れる」ってのは、コンバータの交換を見込んでない話らしいし。20年以上やるなら2回交換ですがな。そんでいつまでも元が取れないとか。詐欺呼ばわりしてる人もいる。ほんとかどうかわからんが、なんかありそげな気もする。この直接の回答はコンバータの長寿命化ですな。寿命なり長期保障期間なりが倍で値段が1.5倍程度ならいけるかと。あと、ここでもパネル側で発電効率が上がれば、そのぶん早く元を取れるわけで。

太陽光発電はこの3つの要素がもっとどうにかなればってとこですなぁ。今の主な顧客は、営業さんの口車に乗せられた人か、いろいろわかってて買ってる篤志家さんが主だろうなあ。けど技術とコストがある閾値を過ぎれば、一気に普及していきそうなような。

特性からしてベース電力は無理だけど、電力需要ピークセーブには使える。ピーク時間帯のためだけに火力発電所を用意しとくよりずっとマシになるかも。

昨日の続き。

別口の新型発電システムだと、なんかいけそうな気がするやつ2つ見つけた。

上の熱音響エンジンでの発電は効率次第ですかね。熱 → 音響 → 電力 っつうエネルギー変換過程でそれぞれロスが発生するわな。もともと廃熱のエネルギー密度は低いんで(おいしいところをしゃぶった後のカスなんで)、まー電力の切り札とまではいかんでしょ。工場の省エネには貢献しそうだけど、それも単一の巨大音源があればって感じかな。工場のいろんなところで分散的に騒音が出てる場合はエネルギー回収は困難そう。

むしろ冷却用途のほうが、エネルギー変換工程が1個少ないぶんロスが少なくて実用に近かったりして。

もうひとつの熱発電チューブは、たぶんペルチェ素子発電を最適化したやつだね。大型化すれば、火力発電や原発から出る温排水からなりなりに電力を取り出せるんじゃないですかね。

けど発電所本体の発電量に比べれば微々たるもののはずで、もしかして発電所内で消費する電力を賄えるかどうかって程度かも。まぁその電力をまるまる商品として売れるってことでもあるけど。となると設置コストが問題か。金属複合材料は高価だろうしなぁ。

しかし温水側90℃はたぶん行けるとして、冷水側10℃って海水はもっと暖かそうだな。真冬の八戸沿岸なら10℃以下だろうけど、電力需要が一番大きい夏場は、この発電システムはヘタレそうだな。特に黒潮に面した地域の発電所じゃ厳しいかも。

……、

……、

……。

冷水側を熱音響エンジンでさらに冷やすとか? 音源はタービン騒音で。量的に間に合うかまったくわからんが。

あと熱発電チューブが火力発電・原発で導入されれば、周辺の漁場や生態系への温排水の影響がなんぼか緩和されますな。

この2つ、どっちも可動部分がないってのは強みだね。メンテナンスコストが安そうですな。

あとエネルギー関係ではないけど、すごい合金が発明されとりますた。

マグネシウムが燃えやすいってのは、理科のマグネシウムリボンで知れとりますな。あれって薄い板じゃないと燃えないもんかと思ってたら、クルマのマグネシウムホイールが燃えたとか聞いたことあるような。ガセかな。とりあえずそのせいで、軽量金属なのに製品素材として使いでがあんましなかったと。しかしマグネシウムリボンであんなに派手に燃えるんだもん、ホイールが燃えたらさぞかしすごいことになったろうなww

で、難燃性マグネシウム合金はもうあるそうだけど、それよりも燃えにくいというか燃えない不燃性マグネシウム合金というのを、熊本大学の先生がお作りになったそうな。これ航空材料になると、アルミ系より強くて安い素材になりそうな気がする。クルマのボディやボンネットにもなれば、軽くなって燃費が良くなるんじゃないかと。ただクルマの場合、ライバルとして強度1.5〜2倍の「超鉄鋼」がどこまで行けるかにもかかってるかな。

10年ちょい前から、エネルギー関係でもマグネシウムが注目されてたりする。可逆性のエネルギー備蓄材にするっつうアイデアがありまして。バッテリーみたいなものだね。研究者である東京工業大学の矢部孝教授の著書によると、かなりいいところまでいってるし可能性もある、とのこと。お、コチラのブログ様がざっくり説明してくれてるぞ。

既存で流通してるエネルギーの姿からいささかかけ離れてるんで、普及するかどうかはよく分からん。ご多分に漏れず資金の問題でなかなか進めてないらしい。それでもとりあえずニッチ市場とかで実証できればなぁ。面白いことになりそうですなぁ。

「シェアする」の日本語が「分け合う」って、なんか違う気がするが。分けずにひとつのまま一緒に使うんでしょと。

「共有する」は、意味は合ってると思うけどクドい気がする。ちょうどいい日本語ないもんかね。あったらシェアしてくださいw

「分け合う」と似てるけど、「分かち合う」は雰囲気が少し近い感じだな。字面の意味は同じはずなのにな。不思議ですなぁ。けど「分かち合う」は古っぽいような。

日帰り出張で青森市に言ってきたす。先月も青森出張があってさ、クルマで行ったんですわ。いやーもう天気も道路も雪で大変な有様で。あのときは帰りにほうほうの体で八戸近辺まで戻って、道路が乾いてたの見て感激したですよ。

てことで今回は電車で行こうと。八戸からだと新幹線か青い森鉄道か。去年、行きは新幹線、帰りは青鉄で遊びに行ったことがあってさ(映画『コンティキ』を観るためだけに行った。青森シネマディクト、素敵な劇場でしたよ)、んで青鉄に決めた。

八戸駅から行くとしての比較。2014年2月12日現在。

| 八戸駅から | 所要時間 | 料金 | 終着駅 |

| 東北新幹線 | 24〜28分 | 3,240円(立席) | 新青森 |

| 青い森鉄道 (各駅) |

約1時間半 | 2,220円 | 青森 | 青い森鉄道 (快速) |

約1時間20分 | 2,220円 | 青森 |

青鉄の快速は1日3往復。各駅は15往復で計18往復。この地域にしてはかなり充実してる。八戸発ではそのほかに近距離(三沢行きと野辺地行き)が4往復、下北半島の大湊行きが3往復。近々新型車両投入で便数がさらに増えるらしい。電車の便利さは便数によるところが大きい。いいことですなぁ。

んで大雑把に、青鉄の所要時間は新幹線の約3倍で1時間差。料金は新幹線の約3分の2で1,020円差。となると、片道で1,000円ほど多く支払う余裕があれば、新幹線のほうが断然おトクな感じですな。ちなみに新幹線の八戸−新青森の1日の便数は17往復で、青鉄とほぼ同じ。

しかし新幹線側の問題は、終着駅が新青森ってとこ。街なかにあって便利な青森駅に行くには、奥羽本線に乗り換えなきゃなんない。乗ってしまえばわずか7分で青森駅着なんだけど、乗り換えの待ち時間がとんでもなく長いんですわ。このまえは35分待った。新幹線に乗ってる時間より長いってば。奥羽本線は単線でしかも貨物も通ってるんで、ダイアの融通がきかんのよね。35分待って乗車して、反対方向の列車との待ち合わせでさらに5分待ち。それからようやく発車。青森駅に着くまで7分。

てことで青森駅に着くまでのトータルの所要時間が1時間10分強。ぶっちゃけ青鉄とあんまし変わんなくてな。

新幹線は料金が青鉄の1.5倍のうえ乗り換えの手間がめんどい。かたや青鉄は料金3分の2で、乗ればあとは寝てても青森駅に着く。八戸から青森に行くのに新幹線を選ぶ理由ってけっこう薄かったり。

と思ってる人はほかにも多いらしく。

青鉄、けっこう乗ってましたわ。行きも帰りも通学時間だったんで高校生がもっさり乗ってたけど、ほかに大人もかなり。八戸−青森を通して乗ってる人も多かったな。行きで青森到着時に60人台、帰りで八戸到着時に70人台。その間も常に50人は乗ってたよ。わずか2両編成の通勤電車タイプの車両なんで、座りながらにして乗客数を大まかにカウントできるんですわww

前に乗ったときはここまで乗客は多くなかった。日曜だったな。てことは仕事絡みで使う人が多いってことか。地域の足としてかなり活躍しとりますなー。

今度青森市内に新駅ができるそうで。八戸のユーザーとしては、そのぶん所要時間が少しばかり増えてしまうけど、近辺の人にとってはこれで使い勝手が相当よくなるんじゃないですかね。その新駅の周りには学校3つが集中してるらしい。利用客増がもろに見込めますな。ていうかなんで今までそこに駅がなかったのか不思議。

そしたら当然の如く、八戸近辺にも新しい駅を作ってくんないかなーと思ったんだわ。

八戸駅の上り方面の隣は北高岩駅。下り方面の隣は陸奥市川駅。両方とも八戸市の外縁近くで、八戸駅からの距離もかなりある。

……、

……、

……。

どっちもその間はほぼ無人地帯じゃねーすか。駅いらねーし。

明治時代の国鉄さん、なんでまたそんな僻地に東北本線をお通しなされた……。

あと、青鉄は車両が外装も内装も新しくてキレイってのがイイと思うよ。きちんと掃除されて清潔な感じだし。ここが鉄道のけっこうな客寄せ・客引き止め要素だと思うすよ。今はすえた感じ・くたびれた感じってのはほんとに流行んないと思うよ。

不便なのは時刻表。ケータイで見ると、どこの駅から何時発ってのは分かるんだ。けどその列車が目的地に何時に着くかは分かんないんだわ。到着駅で乗り換えるとか待ち合わせるとかが不便なんだが。

PC でサイトを見ると、全部見れる時刻表は PDF 形式。docomo のガラケーでも au のエクスペリアでも見られんかった。出先の道ばたで知りたいときに知りようがないってのはちょっとなー。YAHOO! 路線情報にも載ってないし。ていうか駅にもでっかく貼り出しといてくれよ。ケータイで見れる情報しか出てなかったが。

映画『コンティキ』の CG すげえ。

サメの場面、そういえばハラハラドキドキで「どうやって撮ったんだろ」なんて考えもしなかったわ。ほんとの実写撮影ならスタッフもキャストも危険きわまりない状況なはずで。しかしここまで作りものだったとは。本物のサメってもしかしたら一匹も出演してないのかもな。

筏の上でサメを刺し殺す場面のメイキングで知った。オブジェクトのメッシュすげえ細かいのな。あとメッシュの線がキレイ。てことは、オブジェクトの見映えや動作を整えるのにメッシュを1個ずつ調整、なんてみみっちくて捗らない工程なんてないんだろうなぁ。それとも微調整したあとメッシュを切り直すのかな。

きっとプロの CG 工房ってそういう効率化が出来上がってるから、比較的小規模の組織で安く早く完璧な仕事ができるんだろうなぁ。だから映画界では「こんなとこも CG なの!?」ってくらい普及してるんだろうなぁ。

すんません今年も時節柄は無視でww ていうか義理チョコくださった皆様ありがとーございましたー。

で、なんかこんな日なのに思い出したのは、小学校の頃のなんかおかしい先生w いや、よくわからんポリシーの人でさ。

「『クルマ』という言い方は間違っている。『クルマ』とは車輪のことだ。正しくは『自動車』だ」

当時も今も意味わかんねえ。言葉やその意味は時代によって移ろうのが普通だということを、この人は知らなかったんだな。そこは今はわかる。

この人も結局アレだったのかな、自分が小さい頃に暮らした社会のありようが世界で最も正しくて、それより後の時代のものは間違っとるけしからん、てな手合いだったのかな。それ自分の立場が基準なんで、もろに主観なんだけど。

近頃すっかりいなくなってしまった頑固オヤジってのは、ノスタルジーもあってか世の中に必要だと言う人がいたりするね。「頑迷」と「頑固」の区別がはっきりとはわからんけど、少なくとも頑迷さんのほうはやっぱし不要だと思うなぁ。もし「頑固」=「頑迷」なんなら、そういう人が減ったってのは、社会がそれだけ良くなったってことになるかな。

「頑固」「頑迷」の中には、実は物事の道理を守るんじゃなく、自分の体面やプライドを守るためにそうする人っているんだよな。こういうのは始末悪いよな。こうなったら当人にとっては道理なんてどうでもよくなるんで、話が進まなくなったりねじ曲がったり。子供のワガママとまったく同じだけど、高いプライドが満たされないからこんな暴走をするわけで。んで満たされると素直になるかっつうと、逆に増長したりしてな。めんどくせぇ〜。

雪すんげー降ってる。ヤマセ(この地方で言う「東風」)だし、こりゃー積もるわ。今年は雪が少ないねーなんて言いつつ、やっぱしというか、毎年来るものは来ますなぁ。いらねー。

昨日、小学校のみぎりのしょうもない記憶を掘り出したついでに、中学の頃の記憶もイモヅルしたんですわ。先生ではなく。

うちの中学校の校舎は長手が東西方向で、南側に校庭があったんですわ。んでなぜか冬のスポーツといえばサッカーとされてて(確かに高校サッカーの全国大会は1月らしいが、ワールドカップは6月だよな。なぜ冬のスポーツとされてたのかいまだに謎)、雪で固まった校庭で、ツルツル滑りながら、「寒みーよチキショー!」と雄叫びながらボールを蹴り転がすわけですよ。

んで気づいた。

校庭の、校舎に近い側は雪が溶けてるんですよ。まー多少暖かくなった頃のこと。そこにボールが行くと、ぬかるんでてますます始末が悪いわけで、それで気づいた。

なんでそうなるのか。3説。

そのときはわからんかったけど、今はわかる。2と3だな。てことで、今はこの現象をクルマのフロントガラスに霜が付かないようにする工夫として使ってたりする。2014.2.6 に書いたネタですな。米沢在住の頃に発見したのは確かだけど、その前段階として、中学の校舎の件があったなーと今になって気づいたり。

この現象の効果って微々たるもんといえばそれまでだけど、晴れた昼間ならけっこう確実に効くんだよな。融雪・解氷で積極的に使えないもんだろうか。2月の八戸は、5〜6日周期くらいで、気温がプラス5℃前後の日が連続2〜3日来る。そんな日に捗らせる感じで。

太陽光を看板サイズの鏡で反射して、日陰にたまった雪を消すとかさ。連邦のソーラーシステムみたいだな。

時間によって鏡で照らされる場所が刻々と変わっていくんで、照射場所に雪を積み上げるというより、鏡の場所を調整する感じかな。

これも、八戸の冬は晴れの日が多いからなんだよな。太陽熱を使えるってのも、放射冷却現象が派手に出るってのも。

雪すんげー積もった。今日はおいらは休日なんだけど、職場に出動しましたわ。雪かきすべく。

まず家から出るまでが大変。雪、湿ってて重いし。途中でもうスノーダンプで人力でなんてやってらんなくなって、クルマ動員。日産ティーダの e-4WD 仕様だぜ。もういい加減古い車体なんで、多少の傷が付いてももういいや的なノリで、ゴガガガガーっとドーザー状態。おおー捗る捗る。けど公道に出る方向、いいかげん雪が盛り上がってきた。てことでここは再びスノーダンプで雪の山脈の頂を削ってと。ティーダドーザー再出動。

いくぜー! ていうかメガネ、雪かきの汗ですげー曇るんすけど。あーもうめんどい。メガネ外すわ。雪面よく見えんけどいいや。あらためて、いくぜー!

……、

……、

……。

ハマった orz

雪面が見えりゃ、「あークルマの腹がつっかえそうだなーちょっと掘っとくか」とかわかろうもんなのに。メガネ、こんなときなんでいちいち曇るかな(メガネに八つ当たり)。

お隣さんご一家のご協力をいただいて無事に脱出成功。本当にありがとうございました。

公道に出る。「職場に早く行かなきゃなー」と焦りつつ細い道のカドを慎重に曲がる。

別のクルマがハマってたw あのクルマが動かんことにはこっちも動けんww 救出開始。10分くらいで完了。さっきの件も合わせて、クルマがハマったらもうタイヤを回して脱出しようなんて考えないほうがいいわ。エンジンの下とタイヤの前後から雪をできるだけ掘り出して、あとは3〜4人で押したほうが早い。運転手さんも押し手に加わってもらうと、クルマがそのぶん軽くなってむしろ動かしやすい。どうせ駆動輪は役に立たんから、アクセル踏む意味ないし。

今回はバックさせるのに、前バンパーをみんなしてちょっと持ち上げ気味にして押したら一発で動かせたわ。再びハマらないよう、さっきまでエンジン部分が乗っかってた場所の雪をみんなで削っといてと。これでよし。ていうかこうすると、あとでおいらが通るときにハマらないで済むww

職場は隣町。国道で移動なんだが、国道に出る前の幹線道路もその後の国道も、どっちも酷道状態。雪が凍って段差になってたりシャーベット状になってたり、掘れてるところが水たまりになってたり。どかした雪で道幅が狭くもなってる。めちゃめちゃハードモードな悪路なんですが。

時速 30km なんて怖くて出せん。クルマがどっちに飛んでいくかわからん。ちょっとした下り坂だと D レンジで勝手にスピードが上がっていくんで、ときどきニュートラルにしてもみたり。

ていうか将来は自動運転のクルマが普及するってことになってるらしいけど、こんな最悪の悪路でも自動で走れるんだろうか。安全確保は当然として、前に進むにしても他のクルマに道を譲るにしても、その場その場でのギャンブル的な判断・行動がかなり必要だが。んでときどき賭けに負けた結果が「雪にハマる」だったりするが。自動運転はハマったときに自力脱出できるんだろうか。車載ジャッキ4点でジャッキアップして、そのままジャッキでスタスタ歩いて脱出したりしてなww

つかハマったとき対策として、モビルスーツ・ドムのヒートサーベルみたいな道具が欲しいな。車体下で車重を支えてやがる雪に差し込んで、ジュウジュウと雪を溶かしてしまうやつ。シガーライターソケットの電力じゃ足りんかな。

国道もノロノロ運転。渋滞なのもあるけど、おっかなくてスピード出せんもんなぁ。

ほうほうの体で職場にたどり着いて除雪開始。人力で orz いや、トラクターのドーザーで大どころは済ましてもらってはいたけど、人が歩く細道が完全に埋まっててさ、トラクターとか入れないところでさ。けっこう長い道のりでさ。2時間半かけて踏破。ひどいところは腰の高さとか。吹きだまりと屋根雪落下地点の合わせ技は胸の高さ。そこらへん進捗速度は4分の1〜8分の1ですよ。休日なんで、除雪だけして帰ったわ。

その帰り道。普段は25分のところが2時間半。大渋滞。超ノロノロ運転はついに完全停止へ。うげげー。

お巡りさんが車道をこっちに向かって歩いてたんですわ。先のほうでなんかめんどくさい事態が発生してるっぽいですな。んで窓を開けて、お巡りさんに訊いてみた。「お疲れさまですー。どうなってましたでしょうか?」

坂道で対抗車線トラックが登れなくて立ち往生して、しかも斜めになってこっちの車線も塞いでしまってるとか。あーそれで対向車がチョボチョボとしか来ないんか。「ありがとうございましたー」と告げると、お巡りさんはさらに渋滞具合の確認に歩いていかれた。

それでもときどきジリジリと列は進む。問題のトラックは計2台だったですよ。それぞれ独立で、上り坂で止まっとった。けど大型未満は通れるくらいの幅はある。幸い、おいらの前には見える限りは大型トラックはなし。2台前が中型トラックで、それが現場をソロソロと通過してからは速かった(とはいえ時速 15km ほど)。まーソロソロと行くのはしょうがないわな。大切な貨物を運んでるんだもんな。

てことで家に向かって国道を走る。ひた走る。けど路面状況は相変わらず最悪。全然渋滞してないのにノロノロ運転。時間はもう午後7時。昼間は気温が高くて道路の氷もなんぼかは溶けたはずたけど、もうこれ以上は溶けんだろ。半端に溶けて最悪状態になったのが、朝まで固定される時間帯に入っちまってる。ていうか半端に溶けた雪や水が凍結してさらに凶悪ツルテカになるっつう、二番底を着々と作り出す時間帯だったり。

そして対向車線は延々と渋滞。さっきハマってたトラックがそこを抜けても、後続のトラックはまだまだ並んでた。そこらへんの車両が同じところでハマるたびに車列はいちいち止まるんだろうな。デンジャラススポットには融雪剤を撒きまくるしかない気もする。けど坂道だから溶けたら融雪剤ごと流れてしまうだろうな。効き目が出るには時間も融雪剤の量も相当必要そうだな。

明朝の路面は最悪デコボコ&凶悪ツルテカの夢のコラボですか。明日の出勤、どうなるこんたべ。

てことで今は夜の11時過ぎ。さっき大渋滞してた国道の様子を見に行きたいけど、クルマで見に行くってことは、もしかしたら無意味に渋滞に巻き込まれるかもってことで。非常時に「様子を見に行く」の過ちってまさにこれだよな。あー行って見てみたいけど無理。

職場に遅刻。20分早く出て、30分遅刻で着いた。いつもは20分前に着くから1時間10分も余計にかかったんだな。長い道のりでしたわ。道路の除雪がテキトーでさ、本来は片側2車線の道路が1.5車線だったり1車線だったり。まー限られた数の除雪車と要員で広い地域全部の道をとにかく一応通れるようにしなきゃなんないから、どうしたってこうなるんだろうけど。ていうか全部回りきれてなさそうだし。贅沢言っちゃいかんですな。

職場では丸1日、除雪とスタック車の救出。ずーっとスコップを振り回してた。家に着いたのは夜10時過ぎ。

ていうか夜7時半、頼んで来てもらった業者の除雪ドーザーが変なとこにずんずん入っていって結局ハマって(運転手さんがパニックになりつつ自力脱出しようとあがき続けた結果、人の腹の高さまで積もってる120メートルの一本道の坂の中程で果てた)4人がかりで道を拓きつつ救出したのはマジしんどかったす。

救出目標は出口から50メートルのあたりでさ、出口側から攻め込んだんですわ。とにかくスコップで掘りまくって。残り20メートルでもうみんな果てしない重労働がイヤになってしまったw たどり着いてからが本番だし。ドーザーの腹につかえた雪の掘り出し作業のこと。そのためにはドーザー周辺に作業の足場を掘らんといかんし。

てことで、残り20メートルは突撃w ドーザーが動くようになれば、自力で除雪しながら進めるだろうということで。各自サンパチ小銃じゃなくスコップを掲げ、腹の高さの雪をひたすら走るというか歩くというか、漕ぐというか。

そして目標に取り付くが早いか攻撃開始。とにかく掘りまくった。

作戦は無事成功。ドーザーは自力で除雪しながら出口に向かった。はじめに人力で掘り込んで作った道に来たらもう一気にウイニングラン。

結果から考えると、最初から突撃してドーザー周りだけ除雪したほうがラクで早かった。んだけどさ、その積雪量を見て躊躇してしまって。雪が軽ければ柔らかくて捗るだろうとも思えたし。けど雪は多分に湿り気を帯びて重く、夜の寒さで固まりつつあった、キツいのなんの。

そして今考え直すと、入口側から回れば、距離はあったけど轍を歩くだけでよくてよっぽどラクだった。

あーあのときはまだドーザーが根性を出せば自力で掘り進められると考えてて、運ちゃんともその方向で話をして、おいらは出口側のバリケード(私道で、冬期は通行止めにしてる)を外すべくそっちに向かったんだった。おいらの仕事はそれだけだと思ってた。したら運ちゃんが申し訳なさそうに歩ってきて、「掘るしかなくなった」とのことだった。入り口側に歩いて戻るのは面倒で。時間もかかるし。出口側から掘ったほうが早い気がしたんだ。見た目も近かったし。

その判断が地獄の一丁目。

なんかもうほんと、なんかもうほんとな感じ。ともかく疲れましたですわ。

雪道でクルマをスタックさせる人多すぎ(うちの地元では単に「ハマる」と言う)。救出作業やりすぎていいかげんイライラしてきた。けど四駆じゃないってのは責められないわな。そこは好みだもんな。おいら今は e-4WD に乗ってて冬場はラクしてるけど、ほんとは FF のほうが好きなのだ。

四駆だって絶対にハマらないってことではないし(おとといやらかしてしまった)。んでそのあとの脱出行程がもうなんかグダグダな人多すぎ。

ヤバそうな路面でわざわざ轍にタイヤをはめて走るのやめれ。その時点でフラグが立ってるんだが。轍が深いところで車の腹が雪に乗っかっちゃうでしょが。逆だろ。

ハマってからタイヤを豪快にブン回すのやめれ。まだクルマが前か後ろにちょっとでも動くうちは、振り子で脱出できたりもするけどさ、ただタイヤで雪を掘るだけの行為はやめれ。脱出させるのが大変になるだけだぞ。逆だろ。

ハマりそうな登り坂でゆっくりおしとやかに登るのもやめれ。教習所での座学を思い出してくれ。それは下り坂の作法でしょが。逆だろ。

登りはヤバい場所を勢いで突き抜けられるときが多々あるから、ある程度スピードを出してくれよ。加速できるときにしといてくれよ。どうせ登りは止めたきゃすぐ止められるし。ノロノロ登坂の途中でハマって、そこからアクセル全開って何考えてんだと。全部逆。

脱出作業で「タイヤがハマったタイヤがハマった」とスコップでタイヤの周りだけ掘ってどうする。問題は、クルマの腹が雪の塊に乗っかって、タイヤに荷重がかかんなくて空回りするってことでしょうが。人が平均台に腹這いになって手足をばたつかせてもがいてるのと同じ状態なんだからさ、平均台の高さを下げて、手足がしっかり床に付くようにしなきゃ身動き取れんでしょが。

てなわけで、おいらはスタックの報で呼び出されると、まずクルマの下を覗き込んで、腹につかえてる雪を掘り出すんだわ。んでそれ見て「ちょ、そんなとこやったって」って顔すんのやめれ。

この作業を始めた途端、溜め息混じりに「他のクルマに引っ張ってもらったほうが」と言い出すのやめれ。どんだけ的外れだと思い込んでるんだか。

つか通りすがりのドライバーで牽引ロープを持ってるお人好しの割合ってかなり低いぞ。おいらも持ってない。自分のクルマのどこにケーブル引っかけるのかさえ知らない(でもスコップは搭載してたりする。自分が脱出する用に)。たぶん大抵のドライバーはそう。

あと、そもそも雪道でのスタッドレス乗用車の牽引力って四駆でもあんまし当てになんないぞ。自分のクルマを無事に走らせるだけで精一杯なんだから、他のクルマを引っ張る余力なんてほとんどないっての。そんな無理したら自分がハマるリスクが発生。てことで、乗用車乗りが牽引ロープを持たないのはある意味正解なんじゃないかと。

あるいは、救出しにきた人にオマカセ2秒で即脱出と勝手に期待するのは勝手だけど、そうじゃなかったからって、わざわざ来てボランティアで救出作業してる人につらく当たるのはやめれ(「『バソコンに詳しい人』はあらゆるソフトのあらゆる疑問・トラブルを、すべて無料で即答・即解決してくれる」っつう迷信に似てる)。

んでせっかく脱出させてもこういう人は、クルマの腹の下を雪かきしたからだとはまったく思ってくれないしな。

まー腹の下をスコップで掘っても、直接の脱出は人力で押したりクルマ自身を駆動して動かしたりなもんで、あんまし印象に残らんのかもな。けど、その前は押しても引いてもアクセル踏んでもビクともしなかったのが、腹の下を掘ったら動くようになったってところで気づいてもよさそうなもんなのにな。

てことで脱出成功後、クルマの腹がつかえてた残りの雪面をスコップで掘ってるときに(同じ場所でほかのクルマがハマらないようにする処理。タイヤが掘り込んでしまったぶん、そのままだとなおさらハマりやすい)、「この人、終わったのに今さら何やってんだ」なんて痛い人を見る目をするのやめれ。

無理解に遭うのはキツいわ。ハマるべくしてハマるのは「慣れてないから」で済みもするけど、実証してみせてる作業を白い目で見続けるのほんとやめれ。

そして、路面状態ばかりのせいにすんのやめれ。二駆乗りでもハマる人とハマらない人といるでしょ。

山梨県の方々は、慣れない大雪で大変な思いをされてるかと存じます。本当にお疲れさまです。

ニュースでは今も大騒ぎ状態だけど、なにがしかの改善があるのではないかと思ってさ。気象庁のデータを見てみた。んで見つけたのが、甲府市の2月の「過去の気象データ検索 > 日ごとの値」。これを見る限りでは、2月14〜15日で最深積雪 114cm っつうとんでもない雪は順調に溶けてるらしく、昨日の時点で 47cm。最大時の4割にまで落ちてる。あと2日もすれば、かなり改善されるっぽいかと。今日はどうだったろう。

向こうは毎日のように最高気温が6℃やそれ以上に上がるんだな。その意味では羨ましいったらないですよ。八戸もほぼ未経験なほど積もっててさ、毎日寒いんでほとんど溶けてないよ。八戸の場合14日から昨日(18日)までで、最高気温の最高値は16日の3.7℃だよ。3℃台まで上がったのはその1日だけ。全部プラスではあるけど、あとは2℃台や1℃台。昨日なんざ0.1℃だよ。

早くあったかくなってくんないもんですかねぇ。

てことで 40mP の『春に一番近い街』なんていかがでしょ?

V3 GUMI の声やっぱしええわー。

アバルトやべぇ。久々に「欲しい」と思えるクルマ。3月1日発売のモデル、1.4リットルターボで右ハンドルで MT かよ。完璧じゃないですか。写真、上は上位モデルの 595、下は 500。

595 でも 500 でも見た目は大差ないな。595 のほうが塗装が派手だってくらいで。して気になるお値段は……。

595 の AT モード付き5速シーケンシャルが税別304万円、595C だと同332万円。今度出る MT 仕様はいくらだろ。500 を参考にすると15万円引き。てことは 595 で税別289万円、595C で同317万円。んで500 のほうは MT 仕様で税別256万円。やっぱ強気な値段設定だなぁ小型車のくせに。これがブランドの力ってやつですか。

でもかっこいいなぁかわいいなぁアバルト。

しかし、ローバーミニもけっこう壊れたけど(慣れればそんなによく壊れてる気がしなくなるがw)、フィアットってすげー壊れるって聞くが。ディーラーのお店で納車手続きして、その店から100m 走ったらそれ以上走らなくなったって人の話を聞いたことあるww 店に電話したら、スタッフが駆けつけて店に戻して、すぐさま無料修理に入ったらしい。売るほうも買うほうも「そういうもんだ」と納得ずくで、特に問題だとも思わなかったそうなw そういやおいらが買った中古のローバーミニも、専門店で納車前整備してもらって半年保証も付けてもらって、納車から1週間でエンジンから盛大にケムリ噴いたっけwwww

アバルト欲しいけど、今は持ち合わせがないから見てるだけーww

ってアバルトのバナー広告を1回クリックしたが最後、どのまとめサイトを開いてもアバルトの同じ広告が出やがる。その広告のリンク先を今しがた見に行ったばっかしなんだから、直後に同じ商品を連呼されてもなあ。Google Ads マジうぜー。これが Google の名を世界に知らしめた、かの優秀なるビジネスモデルなんですか? ばかじゃねえの?

おとといのログ、で山梨・甲府の方々へ「あと2日もすれば、かなり改善されるっぽいかも」とか書いたけど、予想が外れました。すみませんでした。

18日から20日の積雪量は 47cm → 41cm ですか。あんまし減ってないね。ちなみに八戸も18日から20日で 45cm → 42 cm で、今は両地点ともちょうど同じくらいだったりする。

甲府の積雪は八戸くらいでおいらは実感できるけど、大月はきっとまだ大変なところが多いんだろうなぁ。それでも毎日少しずつ改善してると信じたいところです(雪解けと人の努力の両方で)。雪害に遭われている人々の暮らしが早く元に戻りますように。

日陰の雪っていつまでも溶けないけどさ、これって庇の下とかに置いたほうが早く溶けるんではないのかとか。建物の北側にあるなら、なるべく建物に寄せるとか。

溶けにくい要因のひとつは放射冷却現象なんではないかと。

「放射冷却現象=夜や未明に起きる現象」ってイメージがあるけど、実は四六時中起きてまして。昼だろうが夜だろうが、空が晴れてれば、そこに向かって熱が宇宙に吸い出される。日の当たる場所は太陽からの受熱がそれ以上にあるんで忘れられがちというだけで。てことは、昼間でも快晴なら、日陰は放射冷却で熱がドンドコ逃げてる状態なわけで。

それを防ぐには、雪がある位置からの見かけの空の面積を減らせばいいわけで。となると、庇の下や、庇がないなら建物の近くに雪を動かしとくってことになるかと。一番いいのは雪を日当りに置いて放射冷却以上の熱を得ることだけど、そうもいかない場合の話。

けど雪が溶けるには依然として熱が必要なわけで、日陰の場合は熱源としては気温しかない。最高気温がそれなりに高くなる時期にしか効かない技ってことか。今の八戸は最高気温でも1℃とかそこらだからな。この方法はあんまし役に立たない時期ですな。ただ例年だと2月の最終週から最高気温が上がり始めるんで、これを意識して雪を溶かすなら来週あたりからってことですかね。

「ビニールシートで覆う」とゆーのも考えはしたけど、風でめくれたり飛んでいったりとか考えると面倒そうw

雪のかまくらやイヌイットの氷の家(イグルーというらしい)の中は意外と屋外より暖かいそうだけど、もしかしたら空への放射冷却がないからなのかもね。

ふーん、イグルーっていろいろあって、そのうちひとつが「圧雪ブロックのイグルー」なのか。そして定住用の家じゃなく、「狩猟の旅先での仮の住居(避難施設)」なんだね。それにカナダのイヌイットだけの文化なんだな。

あまりにも当たり前だけど、なんか今さら気づいたこと。

他人を批判中の人は、そのとき自分の非や至らぬ点を棚に上げ、勘定に入れていない。

口に出してようが、心で思ってるだけであろうが。

ていうかソースは自分ww

おいらが勝手に「お前がお前が病」と名付けた現象があるんさ。「あるんさ」ってまぁおいらが「ある」と思ってる現象でして。そのときはこれが稼働してるんかなと。

これ、立場の強い人間が下の人を責めるときによく発生すると思う。逆向きのケースもあるけど、その場合、直接言えないから居酒屋やスナックや友達とメシ食ってるときに爆発する感じで。

完全に部下のみに非があるときはそれでもいいんだけど、往々にして、批判してる人が影響を及ぼしてしまってるときがあったり。あるいは批判する人の勘違いが含まれてたり。実は相互作用なのに、片側だけに責任を押し付けるってのはもう解決できんフラグなわけで。問題解決にとっては障害ですなあ。

受け手としてはこれに当たってしまうと、相手が自分をナメきってるなーってのがわかってしまったり。ついでとばかりにこっちに何でもかんでも押し付けて、自分のぶんの責任をチャラにしようとしてるなーってのもわかってしまったり。

その状況だとこっちから相手を尊敬できる要素はまったくないのに、相手はこっちからの尊敬を求めてるのもわかってしまったり。めんどくせー。まぁこっちとしては表面的に敬意を表現するしかないんだが。

そうすると相手はますます調子に乗って、いろいろベラベラ語るわけで。腹立たしいのは置いといて、得られる情報がけっこうあったりしてな。誤解・偏見に基づくウソ話は頷きながら聞き流して、「この人は、この話題についてこう思ってるんだなー理解度はこのくらいだなーこだわりどころはここなんだなー」とかさ。なかにはまともに役立つ情報も断片的にあるしさ。

「自分が完全に上で正しい、相手は完全に下で間違っている」っつうご都合主義を満喫中なもんだからノーガードでな。本人が見せたいと特に思ってない部分のほうがいろいろよく見えたりww とりあえず「立場が上か下か」と「正しいか間違っているか」は別の話かと思うが。

これ多くを学べるっつう利点があるけど、腹立たしいってのはどうにかなんないもんですかねw

って自分がやりそうだしな。そこも怖いわー。心の中で「あいつがあいつが」ってのがけっこうあってさ。脳内で叩きのめして快感を覚えてる自分を発見したり。意味のない行為だし、そのときってやっぱし自分の非を棚に上げてるんだよな。

ソチ冬期オリンピック、楽しかったですよ。時差がアレであんまし中継放送を見れんかったけどw テロ封じ込めが奏功したみたいですな。事前に爆破テロとかあったんでちょっと怖かったけど、プーチン大統領はじめ関係者の皆様、お見事でした&お疲れさまでした。

日本もメダルを多く取れたしさ。メダルに届かなくても、日本人選手の素晴らしい活躍もあったし。

何年も前に何かで読んだどなたかのコメント「冬のオリンピックはスピードがあっていいね」。おいらもまったく同意。カーリングみたいに特にスピードがなくても面白い競技もあるけど、冬は主にスピードが魅力って感じで。

航空ものが好きなおいらにとって、ノルディックのジャンプはもう。あーもう人が生身のまま空を飛ぶなんてさ。飛ぶの姿の美しさなんてさ。もうそれだけで胸熱。実際はほぼ弾道飛行なんだけど、スポーツの理論に加えて空力学的な考察が必要ってのがね、もうね、たまんないわけで。そして日本がメダルを取りましたですよ。個人でも団体でも。あの長野以来なのか。ブランク長かったなぁ。

そういやジャンプの滑走路って今は轍の底だけが雪面なんだね。ていうかその部分さえ雪かどうかはっきりわからんかった。以前は滑走路全部が雪で覆われてて、そこに轍を作ってたもんだったが。今の形のほうが、選手にとっても運営にとってもいろいろと便利なんだろうなぁ。いいジャンプを観れればそこらはこだわらんけど。

4年後は韓国の平昌か。今からいろいろ言われてはいるな。まーなんでもいいから、選手たちが余計なことに煩わされず、快適に競技できるようになってくれればいいなと。海外からも押し寄せるであろう観客・取材陣も快適だといいですな。

そういや長野ってもう16年も前なんだよな。1998年か。あんまし楽しかったんで、ついこの前のことみたいな気がしてるよ。

その2年前にアトランタ夏期オリンピックがあって、インターネットでの結果速報をやったらしいけど、想定容量を超えるアクセスにあえなくサーバダウンであんまし使い物にならなかったらしい。1996年じゃインターネットが世界に普及し始めたあたりで、予測不能なことも多かったろう。

長野じゃアトランタの貴重な先例を元によく事前検討して、結果的に問題なかったとか。んで長野のシステム、OS はなんと、IBM の OS/2 なるものが採用されたらしい。全然わからん。なんぞこれ。MS-DOS の親戚みたいなものらしいな。ふーん。2002年で市場からほぼ撤退と。あんましパッとしないものだったんだな。PC 用と言いつつ、ウインドウズじゃなく MS-DOS ベースでプリエンプティブマルチタスキング装備ってことで、長野のオリンピック委員会はサーバ用途としてこれがベストってことに決めたんだろうなぁ。

今はもうアクセス数の需要予測もできるだろうし、機材や OS も開発が充実してるだろうから、ソチではそこらへんたぶんまったく問題なかったんだろうなぁ。

技術で言えば、スピードスケートの無人ドリー撮影システム、もうすっかり安定してるね。直線でのドリーはリレハンメルが最初だったと思う。その次の長野では第2コーナーとホームストレートでしたな。長野のやつはコーナーで共振が発生してしまって、画像が揺れまくってたw あれから世代を重ね、今はもうまったくスムーズだねぇ。時代を感じさせますなぁ。

リレハンメルではドリーのほかにクレーン撮影システムもあってさ、あの映像もまた綺麗だったんだが。長野以降はなぜかボツになりまして。単調になりがちなスピードスケートの映像を盛り上げるいい仕組みだと思うんだがなぁ。ドリーの迫力がすごいから、どっちを取るかだとドリーになっちまうんだろうけど、リレハンメルみたいに両方で見せてほしかったりもして。

ノルディックのスキージャンプって、着地のときにテレマークっつう姿勢を取るわな。取らなくてもいいみたいだけど、やらないと飛型点が減点になるらしい。

あれって意味あるんかいなーと思ったけど、テレマーク姿勢ってノルディックスキーの象徴みたいなものらしい。ノルディックなんなら是が非ともあの姿勢をしないとって感じなのかな。力士が四股を踏まなきゃなんだか物足りないのと同じかも。

Wikipedia で見てみると、テレマークスキーというスタイル、すべてのスキーの原点なんだね。アルペンもここから派生してるのか。アルペンは足の裏全部がスキー板にくっついてるし、競技もノルディックから独立してるもんで、ノルディックとはまったく別物なんだと思っとったわ。

ノルディックのスキーヤーがテレマーク姿勢を取れるのは、ブーツのかかとが板から離れてるからなわけで。アルペンじゃテレマークできんわな。んでジャンプのテレマークは象徴の意味しかなくなった感じだね(飛びすぎると着地は両足で踏ん張らないと転んでしまうんで、大ジャンプするとテレマークしたくてもできなくなる。長野オリンピックの団体で、原田と岡部がそうなってたっけな。二人とも計測の限界点を大幅に越して、順位表示が混乱してたっけな。痛快すぎるハプニングに、おいらは生中継を見ながら椅子からずり落ちてしまったよww ていうか公式記録の135メートルはうそだろ。二人とも絶対もっと飛んでたぞ)。

ジャンプはそんな感じだけど、テレマーク姿勢ができるこの構造があるからこそ、クロスカントリーやテレマークスキーができるんだよな。ていうかジャンプも、飛行中に横から見て、体とスキーがほぼ平行になるのってこの構造のおかげだよね。ジャンプのあの飛行姿勢、すげーかっこいい。今の V 字もいいし、その前の、スキーを平行にするスタイルにも惚れてたよ。

おいら昔、すげーマイナーなスキー場に行ったことあったんだわ。短いゲレンデ1本しかなくて、リフトはナシ。もっと単純な装置で坂を上がったっけ。腰に棒をあてがって、スキーで滑りながら引っ張り上げてもらうやつ。

んでそこで、ちょいと雰囲気違う一団が滑ってたんだわ。おいらスキーのド初心者だったもんで(今もド初心者だけど)、それが何なのかまったく分からんかった。ターンで片膝ついてた。あんましスピードを出さずに、ユルく優雅に滑ってた。皆さんターンごとにニヤニヤしてたww テレマークスキーヤーの皆さんだったんだなぁ。なんだかすげえ楽しそうでさー。おいらも片膝ついて滑ろうとしたけど、アルペンなブーツだったんで無理だったw

スキー場って今はスノボが隆盛だけど、その前のスキーしかなかった頃もさ、一般人のスキーってほとんどアルペンスタイルばっかしだったと思う。スキー場もメーカーもスポーツ店もアルペンを推してきたってのもあったんだろうけど、上に書いた目撃体験もあって、おいらはノルディックが単純に好きなんだが。商業娯楽にあんまし向かないのかな。自分ではやったことないけど、オリンピックごとにホレボレな感じで。クロカンも複合もいいしな。けどバイアスロンは競技自体、映像さえ見たことないっすw つかバイアスロンってあれ自体が複合競技だよな。発祥はヨーロッパのマタギなんだろうか。

ヨーロッパはどうか知らんけど、日本じゃアルペン偏重な感じですなぁ。ノルディックってスポーツというより、登山とかのアウトドア活動のノリに近いイメージだしな。爽快レジャースポーツって感じではないのかも。イメージ的に、悪天候にぶち当たって雪洞を掘ってビバークして助けを待つとか、冬眠明けで腹を空かせた熊と出会ったらどうするとか、それを行うには強靭な何かを求められ、そして強靭に鍛え上げられ、っつう感じがする。「そこに山があるからだ」とか。きっとおいらすげー誤解してるw ぶっちゃけ商業的にブレイクしたアルペンより敷居が高そうでな。

ノルディックの魅力って何なんだろ。おいらはノルディックの何に魅力を感じてるんだろ。まったくわからんけど、なんかイイんですよ。アルペンもかっこいいけど、ノルディックのほうもどうか皆さんよろしくお願いいたしますです。

スキーのジャンプってオリンピックだとノーマルヒルとラージヒルがあるけどさ、世界選手権じゃさらにでっかいフライングってのがあるらしく。日本にはそれ用の競技場がないそうで。んー、なんでないんだよ。日本でジャンプ競技自体がもっと盛り上がれば、もっと競技人口が増えれば、フライングの競技場運営もペイできるんではないかと。そしたらテレビ中継もあったりして、人が派手に空を飛ぶあの競技の観戦をおいらは楽しめるってことなんだが。ノーマルヒルの倍の滞空時間で、ラージヒルの倍の飛距離ってほんとどんだけぶっ飛ぶんだと。

おいらがここ最近ハマってるウインタースポーツ? アルペンでもノルディックでもフリースタイルでもないよ。スケート系でもないよ。けど世界中で冬に行われてるやつだよ。

雪かきwwww 寒空の下、毎日汗ダラダラかいてますですよww スコップがマジで体の一部になりつつあるですよwww スコップですくった雪の塊を、10メートルほど向こうの定点に、そこを見ずに正確にぶん投げられるようになったwwwww

くっそー掘っても掘っても掘っても終わんねぇ!

4日前にも書いたネタだけど、もうちょっと考えてみたくなった。

八戸の雪は少しずつ溶けてきてるけど、まだまだ道ばたに積み上がってる状態。

でさ、雪がなかなか溶けないのってなんでかなと。日陰の雪は日に当たらないから溶けにくいのはわかる。けど「雪が溶ける」ってそんなに単純じゃない気がしてさ。

熱源は2つだね。太陽熱と気温。両方揃えばどんどん溶けていくはず。八戸で今月の15日にドバッと降って積もった雪、まだかなり残ってるわけで。16日からはほぼ毎日快晴でさ、大陽熱はちゃんと来てるんだわ。けど気温がな。今日は最高4.6℃でなんぼか進んだと思うけど、それまで最高気温がプラスだけど1℃台とかでなぁ。

まーでも溶けてはいるんだわ。1℃台でも。ほんの少しずつでも。

写真に撮ってなくてアレだけど、除雪で積み上がった雪山をつぶさに見ると、溶けかたがちょっと変な感じのが見受けられるんだわ。そういう雪山に乗っかってくっついてる雪の塊を見るに、土台と塊との間が集中的に溶けたらしく、変にくびれてるとかさ。雪山の斜面に浅い洞窟みたいなくぼみができてるとかさ。

漬物石サイズの雪の塊もよく見ると、表面の一部で当初は平面や辺だったろうと思われる部分が、真ん中が凹んだ形だったり。その結果、妙にエッジが立ってる外形なんだけどさ、エッジ自体はカドが落ちてたり。

「雪が溶ける」という現象はどうも、温度が上がるだけじゃないような。温度を上げて溶かす要素・温度を下げて溶かさない要素の駆け引きの結果っぽいんだわ。

んでさ、雪解けの要素でもうひとつ、放射冷却って無視できないんじゃないかと思い始めてるんさ。これが「温度を下げて溶かさない要素」なんじゃないかと。

放射冷却現象は対象物と背景との温度差で発生するわけで、対象物の温度より背景の温度が低ければ発生するんだけどさ、なかでも背景が空だと、この現象がかなり進むわけで。宇宙だからな。3ケルビンですよ。マイナス270℃ですよ。まぁ地表でのことなら、宇宙と地上に挟まる大気層もまた背景なわけで、そこらはいくぶん緩むと思う。けど背景として、建物や森の木立や駐車してるクルマよりずっと温度が低そうなわけで。

てことは、除雪で積み上がった雪山表面の雪の粒から見て、空がいっぱいに広がってると放射冷却の影響が大きいだろうな、となる。その一方、あんまし空が見えてない状況だと放射冷却の影響もそれなりで、「温度を上げて溶かす」要素がそのぶん効いてくる、となるんじゃないだろか。

その結果が、雪山と雪の塊の間がくびれたり、雪の塊の面や辺が凹んだり、雪山の表面がポコポコくぼんだりなんじゃないかと。そのあたりの地点はカドや辺の部分に比べて、周囲の雪自身で空がより多く覆い隠されてる状態なんで、放射冷却の影響が比較的少なくて、雪解けが微妙に速く進むんじゃないかと。

となると雪の塊のカドや辺の本当のエッジ部分は、日数が経つに連れて鋭くなっていくはずなんだけど、そこのカドはよく見ると丸まってるんだよな。ある位置を境に、溶かす/溶かさないのせめぎ合いの条件が逆転するんだろうなぁ。

てことで「雪が溶ける」ってのはそれを進める/足を引っ張る要素の駆け引きだったんじゃないかと。ファンタジー系の映画やゲームでよくある「光と闇との戦い」みたいですな。

となるとさ、日なたの雪解けは太陽熱の助けがあるとして、日陰で頼れるのは気温しかないわけで。ここを少しでも早く溶かすには、プラスの気温は必須として、あとは放射冷却を防げば捗りそうですな。となると、日陰の雪山は空に向いてる部分を何かで覆えばいいってことになる。ただし風通しを良くしないとな。風の抜けが悪いと、雪で冷えた空気がいつまでもそこにあることになる。むしろ氷室状態で雪が長く残ってしまうw

てなわけで、適度な隙間を持った覆いがあればいいわけだ。

板を立てて、雪から見て空を目隠しするって感じかなぁ。板を準備して、風で飛ばされないように立てるってのもまたなりなりにめんどいような。あーでも、2014.2.15 で「太陽光を看板サイズの鏡で反射して、日陰にたまった雪を消す」なんて書いたけど、それよりは手軽に済むかな。

んー、板は熱伝導率が高いとまずいかな。金属のこと。表の面が放射冷却で冷えるわけで、裏面も同じくらいに冷えてしまう。金属板を背景に、溶かしたい雪が放射冷却してしまう。ベニヤやプラスチックの板かなぁ。

農業のビニールハウスって、前は「あんなに薄い仕切りじゃあんまし断熱効果がないんじゃないかなー」と思っとった。けど今は、放射冷却対策と考えると充分に機能してる気がするよ。特に朝方の冷え込み、あれでずいぶん緩和できそうだね。朝以外でも、植物の太陽の反対側に面してる部分を保温できるし。

「夜風に当たると体が冷えるよ。うちに帰ってあったまろう」なんつう習慣的な感覚。これも原因としては、風よりも放射冷却が主犯な気がしてきた。

2014.3.9 追記: 2月分を読み返したら、同じタイトル「放射冷却犯人説」で同じネタを書いてたことに気づきまして。いやーもうボケボケww こっちの日付のほうに、最初にちょっと言い訳を書き足してごまかしてみますたwww

「OHMASA ガス」という商品があるそうな。物質名としては「酸水素ガス」の一種だそうな。酸素と水素が 1:2 の割合で同居してる気体なんで、吸気口なしのエンジンを作れたりもするそうな。混合割合が水と同じなんで、排気は水蒸気のみ。そうなるわな。実用的なエンジンはまだないそうだけど、実験室では稼働に成功したそうな。

これ、酸素と水素の単なる混合ガスじゃなく、特殊な状態にあるらしい。てことで安全性が高かったり取り扱いが便利とかなんとか。気体のままじゃボンベが大掛かりになるんで、液化したいところ。液化してみたら沸点が酸素より10℃ほど高いとか。さても面妖な。

当面は溶接とかのバーナーの燃料としての使い道に活路を見出してるそうで。しかしよくわからんのが、バーナーの先端で燃えるのはいいんだけどさ、最初から燃料・酸化剤が混合してる状態なんなら、バーナー先端の火が逆流しはしないかと。ボンベまでさかのぼってドカーンとかよくなんないもんだなと。そこらの仕組みはどうなってるんだろ。

ロケットの推進剤としていけるんじゃないかとも思ったり。タンクが1個で済むし、沸点が液体酸素より高いんならもろもろ便利そう。ただ燃焼温度が700℃ってのはちょっと低いかも。ロケットエンジンの効率としてはもうちょっとがんばってほしいというか。普通の液体水素+液体酸素だと1500℃くらい行くと思うが。混合比が完全燃焼の 1:2 だと温度が上がりすぎてエンジンが耐えられないんで、水素の量を多めにしてるくらいで。

OHMASA ガス内では水素と酸素が水以外の何らかの形で結合してるわけで、その結合をいったん切り離すのにエネルギーをけっこう食うってことかな。よくわからんけど。したら効率で言えば液体水素+液体酸素のほうがいいってことか。ロケットの推進剤には不適かも。

OHMASA ガスを紹介してるサイトやブログ、ちょいと超科学が入ってるのがあるね。そこは気をつけんとな。OHMASA ガスを燃焼させると、ガスを作るのに要したエネルギーの2倍の出力が得られる、みたいなことがけっこう出てる。どんな永久機関だよ。いろいろ漁ったら、燃焼で実際に取り出せるエネルギーは、ガス製造時の投入エネルギーの半分程度らしい。こっちのがしっくり来るな。

GPM 主衛星、H-IIA ロケット23号機で打ち上げ成功しましたなーおめでとうございます。

今まで GPM のことあんまし知らんまんまでさ、今になっていろいろ情報を漁ってみたんすよ。とりあえず、なんであんましやる気が出なかったか。それは、この衛星に名前がないらしいからww "GPM" ってのは「全球降水観測計画」のことで、複数の衛星がチームを組んで、組織的に観測するんですな。その計画名なんですな。てことで今回打ち上げたブツが一番の要になるらしいんだけど、名前が「GPM 主衛星」以外に見つからん……。英語でも "GPM Core Observatory" らしい。

それっぽいひらがなの名前を付けろよー。と思いつつ、この衛星の持ち主はたぶん NASA なんで、NASA さんが黒いと言ったら白いもんも黒いでぇ状態。日本はこの衛星にかなり重要な観測機器 "DPR"を提供。そして打ち上げも担当。という役回り。名前はもう諦めた。

Wikipedia でこの計画を見てみると、ほかのメンバー衛星も載ってる。しずく(GCOM-W)もメンバーなんだな。そりゃそうか。けど いぶき(GOSAT)は入ってないのか。いぶき は温室効果ガス観測だもんな。降水観測計画には入らないか。

ていうか古参の TRMM(「トリム」と読むらしい)も員数に入ってるのか。あれって1990年代の打ち上げだぞ。ロケットも H-IIA じゃなく H-II だった。貴様まだ生きとったかー的な部分で感慨深かったり。

TRMM も NASA が衛星本体担当。日本(当時は JAXA じゃなく NASDA だった)が観測機器の一部を担当。今の GPM 主衛星と似た布陣だった。

あとさ、NASDA 時代から、日本の地球観測衛星計画は気象に関して並々ならぬ関心を払ってきたっぽいんだわ。天気予報でおなじみの ひまわり シリーズは、静止軌道なんつう超遠いところから広くアバウトに観測するんですな。んで、その方法では得られない情報を、低軌道衛星でかぶりつきの近さから詳細に得ようという試みが進められてたわけで。

そして H-II っつう自前の大型ロケットを手にしたことで、大型観測衛星の時代も幕を開けたんだわ。てことで相当な期待を背負って打ち上げられた海域の大型多機能観測衛星が みどり と みどり II。

これが、どっちも観測開始から1年も経たないうちに全損してしまってな。振り返ると、当時の日本の衛星製作技術はまだまだそのくらいだったと。大型はやったことなかったしな。そして同じ頃に打ち上げた TRMM はいまだに稼働中。NASA の衛星や探査機、イヤになるくらい頑丈だもんなぁ。経験の差ですか。

クルマなら日本車の頑丈さは世界に轟いてるのにな。もうクルマのメーカーに衛星を作らせろよ。と思ったりもするけど、日本の宇宙市場は規模が小さいし赤字だったり儲けが薄かったりなんで、どこも手を出したくないのが現状かと。かつて日産が固体ロケットを作ってたけど、経営が傾いてゴーンさんが就任したら「こんな赤字部門がなぜ存在するのか」と、コストカットの手腕を買われて就任した社長としてごもっともなコメントとともに、あっさり売却されたしな(IHI が身請けしてくれた)。

てことで、しずく(GCOM-W1)と GPM 主衛星ってなんてーか、みどり シリーズの怨念と執念が宿ってるというか、そういう感じな気がするw しかし みどり シリーズは日本単独だったけど、GPM 計画は国際協力なわけで。日米が主導みたいだけど、ヨーロッパとインドも参加してる。インドにとっては、地球観測分野で宇宙開発先進諸国に技術で肩を並べ、対等なパートナーシップも狙う大事なステップと思われ。

国際協力ってことで、みどりシリーズみたいなことはもう許されないわけで。国内事業でもやっぱし許されないんで、NASDA/JAXA の新規の地球観測衛星の開発方針は、華奢で多機能な大型の路線をやめて、頑丈で機能は少なくてもいいや&中型路線になった。

んで国際協力なんで責任が重い。しずく はその改良路線の国産衛星になった。長い活躍を期待してますですよ。

して今回の GPM 主衛星。衛星本体はアメリカ製。最重要の観測機器のひとつと打ち上げは日本が担当。TRMM のときと同じなわけですよ。TRMM がいまだに活動してるってことで、なんか縁起がいい感じで。とりあえず打ち上げは今日、無事に成功したし。

しかし GPM 計画ってせっかく稼働してても、表舞台では特に紹介されない気がする。今まで抜け穴だらけだった海洋上での降水データを精密に取れるってことで、世の中がいろいろ変わっていきそうな気がするけど。

考えれば当たり前だけど、海の上にも雨は降るんだよな。海は地球全体の 70% を覆ってるってことなんで、海陸問わず気象を精密に捉えるってのは天気予報の精度向上に役に立つだろうなと。地球全体としての水の循環を把握できるってことにもなる。気候変動や台風・ハリケーン災害の予測と警報でも活躍しそうですな。

ただこういうインフラ的な取り組みって画期的だろうが何だろうが地味なわけで、一般社会からは特に意識されないというか特に感謝されないというか。そこがやるせないところだったり。まーでも GPM について少しだけど知ってしまった以上、ここに書くことでその意義を覚えておこうかと。

そういや「富士山レーダーがあるから気象衛星は不要」とか言った馬鹿な政治家がいたっけ。富士山頂から見て地平線の向こうの地域はどうするんだと。うちの地元のことだが。気象衛星は海上の船舶や航空機にリアルタイムでデータを送ってるんだが、人命に関わるそのサービスをなくす気かと。日本の気象衛星のデータは日本だけじゃなく、アジア太平洋地域全域で活用されてるんだが、その国際貢献と責任、関係各国からの感謝と尊敬を勝手に放り出す気かと。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |