皆様、明けましておめでとうございます。今年もいつもどおりだらだらやると思いますがw どうぞよろしくお願いいたします。

もう書いた話と思ったらネタ帳に入ったまんまだった、とゆーネタでもひとつ出しとこうかと。

CG VFX って1989年にはもうこんなことできたんだな。

今ならおいらでも Art of Illusion で根性出せば作れそうな感じだけど、ソフトウェアあっての話。この頃はそれさえろくなのなかったろうし、ハードウェアもかなりキツかったろうに。映画『アビス』が脅威の CG VFX を見せたのも1989年か。あれはおいらは AoI を使ってもできそうにないわ。

1990年代後半、テレビ局も CG を多用するようになったけどさ、1989年時点でのスカイライン CM にまったく追いついてなかったな。映画というか V シネというかだと、短編 SF で日本初の本格 3DCG 利用実写作品があったよ。おーこれだこれだ。『宇宙貨物船レムナント6』。日本初なんで VFX はあまり動的じゃなかったけど、「キレイだなーオイ」って感じだったですよ。ミニチュア模型の味わいも悪くないけど、ハリウッドが CG 技術をものにしたことだし、日本の特撮もいつまでも客の暖かい目に甘えてもいられんだろうなーって時代でもあった。

ていうか、あれ? Wikipedia では「レムナント6」は1996年に WOWOW で放送ってなってるけど、おいらレンタルビデオで1993年くらいに観たぞ。特撮監督・樋口真嗣の名をこのとき初めて知った。

このビデオには本編終了後にメイキング編があってさ、そのとき樋口真嗣の語りを聞いた。「日本だってこのくらいはできるんだぞ、というのを見せたかった」という、ちょっと卑屈が入った感じのコメントでな。まー日本映画がそういう状況の時代でもあった。

樋口真嗣は日本としてはこんな早くに 3DCG を手がけてたせいか、1995年公開の「ガメラ 大怪獣空中決戦」で、既に一部の実写特撮に CG を導入しとったなー。『レムナント6』でやったのは宇宙を飛ぶ宇宙船だったんで、なりなりの表現力でもなりなりに見えた。けどガメラは地上の環境だからな。リアルな表現が既に完璧レベルに達してたってのは驚きですな。

平成ガメラ3作目のときのレンダリングマシン、Power Mac G3(青白)だったらしい。450MHz かな。今思うと、というかそれを知った2000年頃も、「あんな貧弱なマシンでよくあれだけの仕事したなー」と思ったわ。つかあの Mac、基盤のロットによっては動作が不安定なんだよな。前に中古でハズレを掴まされて返品したですよ。

まともなロットだったとして、劇場映画の解像度でのレンダー、1フレームでどんだけ時間かかったんだろ。

と思うと、1989年のスカイラインの CM って時代を考えるとやっぱしすげーなーと思うわけです。ジョン・ダイクストラっつったらハリウッドの SFX 製作の大御所なわけで。『スター・ウォーズ』や映画版『スタートレック』とかでずいぶんと名を上げたわけでして。そんな人に CM 製作を発注してしまうあたりに、当時の日産とバブル経済のすごさもまた感じ取れたりもするww

「おいらでも作れそう」と言った手前、日産スカイライン(R32)の CM に出てきた、ジョン・ダイクストラ謹製クリーチャー、スペースフィッシュを作ってみた。製作期間はそうねぇトータルで3日かな(12月9日、10日、昨日)。段階を追って出してみるです。

まずは、がんばってモデリングして手続きテクスチャまで作って力尽きたの図。胴体の外形は、基本形状の円柱からカツオブシみたいなのを作ってから、後ろの切り欠きを作るのに楕円柱を交差させて、演算ツールの引き算でくり抜いたよ。前縁上部の脇に謎の溝が発生。後で修正するのがけっこう面倒になることを、このときはまだ知らなんだ。

色がグラデーションで変わるのは重ね合わせテクスチャでもできそうだったけど、それはヌメリ・テカリの表現に使おうかと。上の層は反射関係に専念、下の層でグラデーションと。

てことで下の層のグラデーション加工は Procedural 2D テクスチャで。「値」の Y モジュールを「変換」の線形モジュールの Y 入力につないで、線形モジュールの出力を「色彩関数」のグラデーションモジュールに入力。その出力を拡散反射ボックスにつなぐ。グラデーションモジュール内でグラデーション色の設定。貼り付け具合は「テクスチャ, 材質」機能の「マッピング...」で納得いくまで調整。ここまでで2日かかったよ。いったん力尽きて、しばらく放置してたですよ。

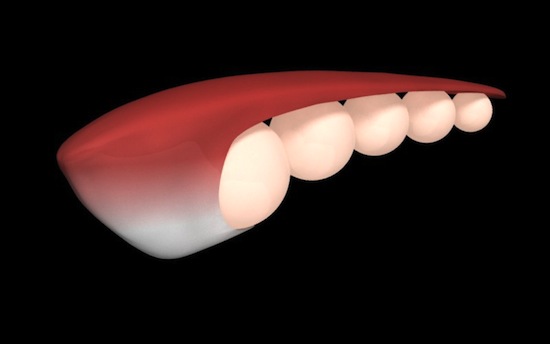

そして昨日、怒濤のラッシュで完成まで。その前々段階が以下。

玉コロはテクスチャを発光させてそれっぽく。玉コロを配置してから胴体の寸法バランスがおかしいことに気づいて、全長を1〜2割ほど短くしたり、全体の仰角をいじったり、赤身部分の色合いを調整したり。謎の溝は編集ウインドウでの位置の把握がめんどかった。いろいろ試して、「画面 → 表示方法 → 陰影」でようやく把握できてどうにかできたよ。

胴体は前後方向から見て逆三角形というか、縦長の菱形の上が潰れたような形にしてたんだけど、元の映像を見たら五角形っぽかった。オブジェクト編集ウインドウの「尖らせる」で調整。いやー一番前の玉コロが両脇にはみ出してるのっておかしいと思ってはいたんだわ。あとオブジェクトの下と、向かって右側にレフ板を置いてみた。

そこらを調整かけたのが以下。

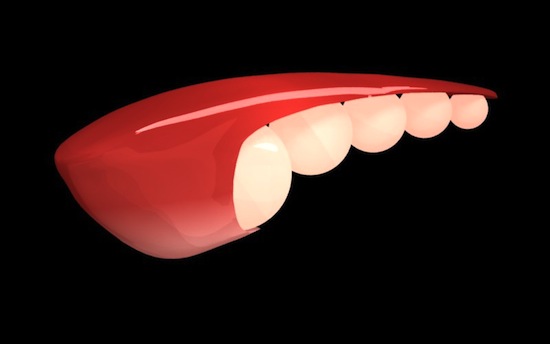

一緒にヌメリ・テカリを表現してみた。テクスチャ設定だけじゃどうもしっくり来なくて。

この表現には、普通の光源とは違う「可視の」光源が必要でして。普通の光源って光源自体は不可視なんで、鏡面反射するオブジェクトに映り込まないんですわ。そのためにテクスチャ設定には「光沢」っつうオプションがあって、それっぽい擬似的なテカリを出すんだけど、モヤッとしてるんですよ。今回はお手本の再現なんで、それに合わせてカチッとしたテカりが欲しいなと。

そんなわけで、新たにオブジェクトを追加。そのテクスチャを発光させて光源にした。光源の形は飛行船みたいな楕円体。作るのがラクという理由で。ただ、普通にテクスチャを発光させる(最大明るさ=1)だけじゃ光源として弱いんで、その限界を超す必要がある。てことでテクスチャ設定は Procedural 2D。「色彩関数」の倍率モジュールに「値」の数値モジュール(=10)をつないで、発光ボックスに入力。これで、一様テクスチャでの発光設定の10倍量の白い光で光る。たったそれだけなんだけど、手続きテクスチャ億劫病が少し減ったかも。

でっかいオブジェクトをドビャーッと光らせると、なんだか電気代がもったいない気がしてしまうのは 3D モデリングに慣れてない証しww

レフ板自体も映り込んでるけど、これはこれでけっこういい感じかも。

そして最終段階。メインウインドウで「シーン → 環境... → 周辺光」で、元の CM の火星っぽい赤茶色で一様に照らしてみたり、光源飛行船のサイズや位置をいじったり、玉コロの色を微調整したり。そんでまぁこんな感じで出来にしようかなと。

アニメーションは……移動させたりカメラアングルを変えたり、玉コロをムニャムニャ動かしたりとかめんどくさそうでww あとで本気出すwww

とりあえずは、四半世紀前のプロの 3D CG モデリングにだいたい到達できたことを喜びたいのココロww

元ネタはマグロの赤身っぽいなーと思ってたら、真似して作ったやつは意外とホッキ貝っぽかった……。

ていうか「スペースフィッシュ」なんてそれっぽい名前つけてるけど、真のモチーフは寿司だろ。胴体と玉コロはネタとシャリだろ。

こういうのせっかくがんばってやっても、期待より達成感ないのはなんでだろwww

すごいド直球なニュース来てた。

「全米を席巻?」K-POPアイドルG-DRAGONアルバムがビルボード“年間9位”報道のマユツバ度

日本のマスコミも手加減しなくなってきたなw アレか、本国から日本のメディアに投入する資金が尽きたってことかな。カネの切れ目がフンダララ。そのカネでいろいろと後戻りできないカンケイとかコネとか作ってればよかったのに。ていうかその結果が、凋落著しいあのテレビ局だったな。一応やることはやってたんだな。けどもう……って感じですか。

つか韓流ってもう日本での商売は成り立たないだろ。娯楽産業は客を楽しませるのが仕事なのに、日本市場の潜在客を、本国の大統領がいちいち不快にさせて営業妨害するんだもんなぁ。どんなに宣伝したってステマしたって、これじゃ台無しだろ。ゴンベが種まきゃカラスがほじくる。

しかし売り方も売り方だよな。今回もまた「海外で大人気」を装って日本人に買わせようとか。なんぼやったら気が済むんだと。同じ手ばっかりだと飽きられるしいろいろバレるし。ていうか日本で稼ぐ夢をまだ捨ててないってのがすごいよな。この国で芸能で稼ぐ気なら、まず大統領の日本への悪口を止めさせてからのほうがいいと思うぞ。

思えばおととしの

っつう、ひと夏のハットトリック。あれで日本国内全体の風向きが一気に変わったっけな。あれから大統領は交代したものの、対日方針はそのまま継続。そして韓流アイドルの日本での売り方もそのまま継続。なぜそうなる。

そういや韓流アイドルって何年もかけてスクールで仕込んで、完成品にしてから売り出すんだったっけ。状況が急転直下というか、長期の先読みが大外れというか、そういうケースに対応できてないってことなんですかね。

もう3年も前になるな。韓流が日本市場に全面大攻勢をかけ始めてから数カ月後、東日本大震災が発生。日本はしばらくの間、国全体が非常時っつう状況になった。そしてその間、韓流ステマはほぼお構いなしに大攻勢を続けてた。娯楽芸能とかそういう気分じゃないことくらい見て分かんねーのかと。

ステマだとバレても関係なし。そのせいで「ステマ」という言葉があまりにも流行ったもんだからニコニコ動画が嫉妬して、『元祖ステマはニコニコ ニコニコステマまつり開催』とかやっててめちゃめちゃ笑った。そしてあのとき、韓流側のあまりの融通の利かなさに、「あーあの長期育成システムのせいかな」と思ったっけ。

もしかして、スクールで鍛えながら日本デビューの日を待ってる連中、今もまだまだいたりするんですかね。

不良在庫ってやつですか。

去年からの話題だけど、「天皇陛下は1975年以来、靖国参拝をしていない」を根拠に、安倍首相の靖国参拝を非難する人っているよね。けど関係なくね?

まず、当事者本人から話の裏を取らずに勝手な解釈をしちゃいかんのでは? 昭和天皇の崩御から四半世紀も過ぎた。ご本人の真意はもう伺うことはできないわけだが。それでも論拠に使いたいんなら、今上天皇もご判断を受け継いでいらっしゃるようお見受けするんで、直撃取材でもして確かめてはいかがですかね。行動者の自己責任でということを強くお願いいたします。

そして、日本は政教分離の国のはずでしょ。首相は「政」の側。天皇は「教」の側。分離してるんだから、それぞれの意向が異なるとしても問題はないのでは?

むしろ政治家が「陛下のご意向に合わせました」という理由で参拝を止めたら、皇室の政治利用ってことになるが。東京オリンピック招致活動のとき、宮内庁からこの懸念が出されたわけだが。宮内庁はオリンピック招致さえも政治活動として捉えてるってことじゃないんですかね。靖国参拝は明らかにもっと政治寄りなわけですが。

「天皇陛下は1975年以来……」を振りかざす人たちって、ふだんは政教分離をうるさく言ってる人たちのような気もするが。気のせいかな。

少子高齢化問題ってこれから佳境に入る段階らしいけど、ある程度はどうにかなりそうな気がする。予測より少しは楽観的になりそうな気がするって程度だけど。

働き手が足りなくなるのが問題だよね。高度医療や介護が必要な人が増える一方で、労働者=納税者が減るってことで。

まずお年寄りの数。不謹慎で申し訳ないけど、戦後生まれは戦前生まれより短命っつう予測もあるそうな。和食離れ&洋食化の影響で。かつて沖縄は長寿県で有名だったけど、今はそんなでもないらしい。米軍の影響で洋食化が進んだ影響だとかなんとか。ソースは妹から聞いたヨタ話w

沖縄ほどのペースじゃなくても、戦後は洋食化が進んだわけで。戦後すぐあたりまでは、肥満は金持ちと健康の証だったらしい。その後は経済がよくなって西洋の高カロリー食に手が届くようになって初めて肥満が問題になったとか。今は国民の経済状況がもっとよくなったんで、好きな食べ物を好きな時に安く食べられるようになった。ダイエットブームがそこらを物語ってる。

和食は何でも健康的なのだってわけでもないだろうけど、とりあえず西洋人にはそう信じてる層がけっこういる。てなことで日本食ブームが世界展開中なわけで。日本は今のところ長寿国なんで、その意味で説得力あるわな。

今年で戦後69年。終戦直後のお生まれはみんな高齢者。ここらの人たち、案外気持ちよくポックリ逝く人たちが多いかも。

そういえば糸川英夫は著書の何かで、「戦後生まれは肝臓をやられて若死にする人が多い」と言ってたな。自分の身の回りでそういう人たちが相次いだらしい。1980年代の本だったと思った。てことは当時40歳あたりかそれ以下の人たちだね。かなりの若死にですな。

このあたりは公害の中で育った人たちが多いかと。子供の頃、食糧難と相まって、安全性がよく分からん化学物質を食べてたりとか。そういう関係でそうなのかも。ソースがあやふやなんでアレだけど、本当だとしたら、その頃のダメージが後から効いてきてしまうこともあり得るのかなと。

けど医療技術が進んでるし予防や検診の考えも普及してるんで、そう簡単にはくたばらんぞっつうバイアスもあるわけで。おいらも、せっかく今生きてる人たちにそうそう早く死んでくれとは思わんし。もしそう思うんなら、自分がまず実践しなきゃいかんくなるしなww

少子化問題のほうが今日の本題。どうだろ、ぶっちゃけ自動化・機械化でなんぼかでも薄まるんでね?

とはいえ、いろんな業界や公共サービスの中には人口の数が物を言うのもかなりあるはずだから、少子化のせいで利益確保や存続がマジでヤバくなるのがかなりあると思う。けど製造業やサービス業あたりは労働人口が減っても、省力化のさらなる技術開発と普及である程度はダメージを軽くできるんじゃないかと。

かつての日本じゃ人足や女中っつう職業の人口が多かったらしい。今ほとんど消滅したけど。けどそういう労働そのものは、いつの時代でも生活水準の維持・向上に必要なわけで。誰が肩代わりするようになったか。機械ですな。

人足の代わりは、長距離輸送だとトラックや貨物列車や貨物船や貨物機、作業場内だとベルトコンベアやポンプ・圧送機とか。むしろ人足よりも圧倒的に大容量&高速&高効率を達成してしまった。

女中の代わりは白物家電。こっちの労働リソース代替率は人足ほどじゃないけど、それでも家庭内労働量は少しずつ減っていって、家事は一家に一人ぶんの労働力で間に合うようになった。主婦がその役を担うことが多いけど、家事の省力化でできた時間と労働力で就職したり、習い事に励んだりできるようになった。あるいは子育てにもっと手間をかけたりも。あるいは、家事の自動化がさらに進んで、家庭の子供や旦那さんでもどうにかできるようになった。

戦後に核家族化が進んだ理由は、団塊世代で兄弟姉妹の数が多くなったかららしい。家を継ぐ長男は割合としては少なくなって、次男以降のたくさんの人たちが単独で家庭を築くようになったかららしい。社会現象としてはそれで説明できると思うけど、家電の普及でそれが実現可能になった面もあると思う。少人数の家庭でも、家事の煩雑さで運営が崩壊しなくなったというか。

昔は女中を雇ってまでしてようやくこなしてた家事。今はその労働需要が激減して、家事に必要な人員は1世帯あたり 0.x 人ってところまで落ちた。今も家政婦という職業は生きてるけど、そんなに多くの家庭で使われてるわけではないしな。そして、なぜかメイドのルックスだけコスプレで定番になってしまったがww

世の中の働き口が、自動化・機械化が進むごとに奪われてきたわけで。産業革命以来の流れがそのまま続いてるわけで。計算上だけど、その前の時代に比べて、1人の人は何人分もの仕事をこなすようになったわけで。そしてその倍率は自動化・機械化が進むほど上がっていく。

是非人間がしなきゃなんない仕事って必ずあるから、そこは相変わらず人がやればいい。機械でもできる仕事は機械にやらせればいい。まー機械にできる仕事が増えていくだけ、人がすべき仕事は減るんだけど、少子化で労働人口が減ってる現状ってのは妙に合うわけで。

そういや米軍は無人兵器の開発に余念がないわな。あれって理由は「自軍兵士の安全を確保するため」らしいけど、コストダウンの意味も相当に含んでると思う。つか兵士の安全確保コストは上がる一方だろうから、それよりだったら自動化・機械化で人減らししたほうがもっと安全で安上がりなわけで。

アメリカの無人軍用機のプレデターやグローバルホークの操縦は人間がやってるそうだけど、アメリカ本国から衛星を介しての遠隔操縦だそうな。パイロットは航空機の免許さえ持ってないとか。もしかしたら軍人でさえないかも。「簡単なお仕事です」って感じですか。たぶん離着陸作業は全自動じゃないかな。人力のラジコン操縦より損害発生率がずっと低いだろうから。軍用機のパイロットなんつう花形職種でさえ、自動化・機械化できる部分から進めていったらそうなってきた。

(2014.1.29 追記: 無人攻撃機の操縦者はお手軽でよござんすなーと思ってたら、そうでもなかった。PTSD の発症率が戦地の兵士より高いらしい。なんでだべえ)

前の仕事で思ったこと。

「ある工程を手作業でしていると、『この工程は是が非でも人が手でやらなければならない、それだけの価値がある』という錯覚を生む」

ほんと錯覚でして。いざ自動化に成功してしまうと、そんな殊勝なことを考えてた作業員も、2日もすればその工程の存在自体すら忘れてしまう。

そしてここでもまた錯覚。工程そのものは機械が代行するようになっただけで、消滅してはいない。自分がしなくていいやとなると、ほんとキレイに忘れ去ってしまうわな。「喉元過ぎれば……」でして。ていうか自動化を自分でやっといて、作業員としての自分がそうなってたww その工程に対する作業員の気持ちをまとめると、

人は自分のすることに対して意義を見いだすものらしい。それが生きる喜びになるのは言うまでもないけど、そのうちのなんぼかは機械にやらせても別に問題なかったり、機械のほうが結果が良かったり。実は意義なんてなかった作業の場合、機械に取って代わられても作業者はあまり気にしなかったり、むしろホッとしたり。そのせいでもろに不利益をかぶる人が出るなら問題になるけど、その方向性じゃなきゃ別にどうでもよかったり。

自動化・機械化で利益を得る立場の人がいても、別に感謝の念を持たなかったり、成果に気づかなかったり、気づいても喉元過ぎた状態なんで評価を惜しんだり。身勝手なもんだな。

てことで本当は機械はものすごく仕事をして世の中を支えてるんだけど、いったん人間の手を離れてしまうと、人間はもう意識することがないんですわ。ないのと同じ感覚だってだけで、ほんとはその仕事は存在してるのに。

てことで今現在、この国の1人あたりの生産性は、江戸時代や明治初期あたりの数倍どころか数十倍に達してるんじゃないかと。

最近じゃ自動車メーカー各社とも自動運転の研究に力を入れてるね。配送の運転手ってのは今でさえそんなに報酬のいい仕事ではないのに、機械が近々奪いにくるのが確定の職種ってことですな。配送の運転が自動化されたとしても、積み降ろしがあるんでしばらくは人が乗るんだろうけど、走行中は人は特に運転作業をしなくてよくなるわけで。けど人には報酬を支払わなきゃならんから、クルマが走ってるときは、乗ってる人は別の仕事をすることになるんだろうな。タブレット PC でする系の仕事かな。

知り合いが社長やってる会社があってさ、繁盛しててさ、社長はしょっちゅう誰かと携帯で話しては仕事を受注するんだわ。てことで、クルマで移動するときは社員に運転させてる。その社員は運転中は本来の仕事ができないわけで。んでも現状、その会社が最も効率的に稼げるのはそのやりかたらしい。そこに自動運転を導入すると、社員の労力と時間は本来の仕事に集中できるようになる。(導入コストによるけど)会社は人員を増やさずにもっと稼げるようになる。

農業もそうだね。就業人口の減少が問題らしいけど、安い輸入品との競争もあって、機械で作業を効率化して人手不足を埋め合わせてきたってことでもある。そのぶん食べ物が安く手に入るようになって、世の中全体でエンゲル係数が減って、余裕分をほかに振り向けられるようになって、食糧生産以外の産業が発展してきたってことでもある。

機械が得意なのは単純労働。こういうのは人よりはるかに高速・正確・大容量でこなせる。その発展版で、単純労働を膨大に組み合わせたループ作業も得意だったりする。人なら途中でヘタレるかミス連発するかって感じの作業。バイトやパートの仕事ですな。これ系の仕事が、常に機械に置き換わってきた。そういや1980年代は宛名書きの内職の募集広告が新聞によく出てたけど、ここ20年くらい見てないな。理由は言わんでも分かるでしょ。

じゃあこれからは高度な技術を持つ人以外は職の口がないのか、となると、そうでもないかと。今まで高度すぎて手を出せなかった仕事が自動化・機械化でラクチンになって、誰でもできるところまで敷居が下がるんで。

上に書いた例だと、米軍の軍用機のパイロットは無人機の場合、厳しい選抜を通った上で高度な専門訓練を何年も積んだ人じゃなくてもよくなった。

職業じゃないけど、この日記のおとといのログで出した 3D CG 画像は、おいらが通算3日間で作ったものなんだわ。Art of Illusion っつうフリーソフトを使って。25年前はハリウッドのプロ集団にしか作れなかったのが、今やこの程度は素人が遊びで作る。職業レベルでさえなくなったってこと。

技術革新には、人間から職の口を奪う面がありつつ、高度な職のハードルを下げて、より多くの人たちがその職業に就けるようにする面もある。そこは相殺になるね。そしてもうひとつの特徴が、労働力を何倍にも増幅する作用。働き手が少なくても、これで処理量を確保できるってこと。

とかいろいろ考えると、少子化での労働力不足って懸念するほど深刻な問題にならないかもって気がする。

そういやイベント会場の設営・撤収って今も、少なくても10人くらいの作業員を動員するよね。もっと多い場合もけっこうあるし。ここしばらくは人海戦術が必須だろうなぁ。機械化は今はちょっと想像しにくい。人の作業員のいいところは、「口頭で簡単に指示できる」「熟練すると1人でさまざまな作業をこなせるようになる」「自分で状況を見ながら柔軟に調整できる」「単体でも集団でも使える」って感じかな。

ここらは機械ではまだまだですな。一般の人の感覚では単純労働に見えても、機械設計者の観点では超高度な離れ業だったりする。

IT 革命が絶賛進行中の現代。そんな中、あんまし自動化や省力化が進んでないというかの分野に、コンピュータプログラミングというのがあるww 悪い冗談みたいだけどけっこうマジでwww

おいらは JavaScrpt をテキストエディタで書いてる。関数やら変数やらタグやらが自動で色分けされて便利だけど、変数を設定したり関数と組み合わせたり論理構造を作ったりっつう、プログラミングそのものの作業は自力の手作業。ここらへん支援ソフトはあるらしいけど、その仕様を聞くと、どうも手作業をなんぼかラクにする程度でとどまってるっぽい。この分野こそ自動化を進めればいいのに。

まー JavaScript じゃなく Java のほうのプログラミングの支援ソフトで、.java 書類を保存するごとに勝手にコンパイルと実行をしてくれるのはあるっぽい。それじゃない普通の作業だと、テキストエディタで保存してコマンドラインでコンパイルして、間違いをアバウトに指摘されて、見つけ出して修正してまたコンパイルして、さっきと違う間違いをまたアバウトに指摘されて、見つけ出して修正してコンパイルしてやっと通って、実行したらなんだか意図と違ってて、そこを直すのにまた上に書いたループを繰り返して……という無間地獄なわけで。PC の有り余る能力を利用しての勝手にコンパイルってのは、かなり手間が減ってありがたい感じ。

とはいえ人間ってのは間違うものなんで、プログラミングでバグや不具合は付き物。だったらプログラミング作業自体を部分的にでも自動化していくと、すごく捗るようになるはず。

一応その努力は払われてきてはいるけどさ。Mac だと Automator ですな。そういうのがあること自体、一般社会にはそんなに知られてさえいないと思う。きっとまだまだ敷居が高いからだと思う。ていうかおいら Automator いっぺんも使ったことないww 知ったかぶって書いとりますwwww

開きカッコと閉じカッコの対応をリアルタイム監視してくれるテキストエディタとかないものかと。つか単なるテキストエディタだと、入れ子構造の視認性が悪くてな。開きカッコと閉じカッコの対応を、色分けだけじゃなく、指示線でつないで表示とかしてくれないもんかな。

プログラミング作業が超ラクチンになって一般大衆に広く開放されると、つまり「自分のためのプログラミング」が普及すると、IT はもっともっと便利なものだと認知される。大衆はより深く利用するようになる。そのとき IT 革命は次のステージに突入する気がする。ところが現状はどうか。

上の段落に書いた指示線のアイデア、おもっきし他力本願したわけで。自分じゃ作れんもんだから。けど例えばフリーソフトの開発者にこんなことお願いしようものなら、帰ってくる答えは「自分で技を鍛えて自分で作れ。オレのアドバイスが欲しいならまず作ったソースコードを見せろ」なんだよな。おいらがフリーソフト開発者の立場なら絶対にそう答える自信あるww

彼らは自らの誇りを頼みにフリーソフトを作ってるからな。タダなぶん、利用者は開発者への節度と敬意を持つ必要があるわけで。てことで、度を越えてタダ乗りするつもりの図々しいやつ(経済学では「フリーライダー」という名で定義されてるらしい)の意向には従わないのが普通かと。

なかには真面目に聞いて作ってくれる人もいるだろうけど、その人は業者さんだから。あとで請求書が来るからw

今、PC は利用時間のほとんどでアイドリング状態。こうして文章入力してる間って、PC にとっては対応作業はお茶の子さいさいなわけで、キーを打った直後にはもう仕事は終わってる。おいらが文字変換候補を物色してる間、PC は確実に休んでる。それどころか2つ以上のキーを素早く続けて打つそのわずかな間も休んでる。

そうして人知れず有り余ってる労働資源を、素人ユーザがどんどん自分で工夫して自分のために使えるようになれば……。今まで商業ベースに乗らなかったソフトウェアがじゃんじゃん出てくる。商業ベースに乗るかどうかってのは出し手側の都合なわけで、個人が自分のために作ったものなら、そしてラクに作れたものなら、採算ラインはどーんと下がる。無料もアリ。すごく面白いことになりそげなわけで。

んで、そんな凄腕じゃなくてもソフトウェア開発ができるようになれば……という話。UNIX 文化では、プログラマは自作をどんどん公開して世界をもっと幸せにせよ、てな感じではある。商業ベースに乗らなさそうなのもかなりある。そこは上に書いたことと似てる。けどそのプログラマになる道が険しくてな。それが現状。

人々を単純労働から解放する現代的拠点の IT。ここの技術的敷居がいまだに高いっつう灯台下暗し状態ってのは、なんかどうも納得行かんというか。

何かのまとめサイトで、「フローチャートを書けば自動でプログラムにしてくれる方法があればな」という意見を見たことがある。ほんとそうなってほしい。おいらフローチャート書いたことないけどw もっと進めば、「あんなこといいな できたらいいな」な妄想を、コンピュータ側でうまく解釈してプログラムの試作を作ってくれる、あとはコンピュータと対話しながら煮詰めていく、となるか。PC の役回りは「誇りのないフリーソフト開発者」ですな。

少子高齢化が続けば人口減なわけで(すでに日本の人口は微減局面に入ったらしいが)、これはこれで別の問題の元になり得るね。限りある領域に人がギュッと詰まって住んでるってのが都市でして。都市はその人口密度ゆえに高効率で稼働するわけでして。結果、過疎地域では成り立たないさまざまな事業が成り立つわけでして。商業も公益事業も。都市間の経済交流も、それぞれの都市の規模が大きいほど盛んになるわけでして。それが都市の繁栄、ひいては国の繁栄ということでして。

人口が減れば、その仕組みが逆回転を始める。「繁栄」の反対語、「衰退」の道を辿り始める、と考えられるわけでして。

ただ、この単純な考えががどこまで当たってるのかは分からんす。人口の規模と密度だけが繁栄の要素と考えると、カナダが先進国であり続けてる説明ができない。インドは日本より人口密度が高そうだけど、経済規模は日本のほうが圧倒的に大きい。この説明もできないわけで。

昨日、コンピュータの将来として「誇りのないフリーソフト開発者」と書いたことから。

なんだか唯一絶対の価値や能力みたいに扱われてるっぽいあの概念ってどうなのかっつう話。

人が機械に接するときは、あまり気配りとかはないわけで。設計者に対する敬意とか、その機械に特別な思い出・思い入れがあるときは別だけどさ。

けど人がほかの人と共同で何か仕事をしようってときは、相手に対しての敬意なり気配りは必須。自分と相手、双方の感情や尊厳を無視するわけにはいかんので。そこをきちんとこなすことが人生の成功の秘訣とされてるわけで、最近だとその技術や能力は「コミュ力」と呼ばれてるね。

就職活動ではコミュ力絶対主義っぽい感じで聞こえてくるけど、実際にいつの世でもコミュ力は大事なことだと思うけどさ、これからはむしろその手のコミュ力が必要でなくなる/薄くてよくなる仕事が増えてくるんではないかなと。日本の人口が減って、人が機械をこれでもかと使役して何十人分も稼ぐ世の中になると、そうなっていくんじゃないかなと。

機械は人間様のための使用人や奴隷と同じ。そのために作られるんで。なまじ人間じゃないぶん最低限の敬意さえ必要ない。これってめちゃめちゃ使いやすいってことでして。

仕事そのものやその結果には、作業者の感情や尊厳なんてあんまし関係ないじゃないですか。でも関係ないけど、そこをないがしろにされると人間は動かなくなる。相手に従いたくなくなる。結果、仕事がうまく回らなくなる。うまくいった場合を基準に取ると、感情や敬意の齟齬でロスが発生した状態の仕事は完成度が低いわけで。その見方だと、敬意や尊厳のためにいちいちコミュ力を駆使しなきゃ進むものも進まないってのは、仕事の遂行に関しては余計な要素・邪魔な要素とも言える。でもそれをきちんとやらないと仕事がうまくできないわけで、元も子もなくなる。

前提が「仕事は人がするもの」の場合はそうなる。見方によってはロスにも見える気遣いっつうものに、作法やエネルギーをきっちりぶち込む必要がある。

けど今は産業革命に IT 革命が加わった状態なわけで。機械ができる仕事は少しずつ高度化してる。人手で今やってる仕事も、完全に機械に取られたり、部分的な自動化・機械化で、人がする仕事としては程度が落ちたりしてる。「仕事は機械にさせるもの」の割合が増えてきてるってことでして。

「仕事は人がするもの」は相変わらず正しいけど、実はけっこう昔から、唯一絶対の正解ではなかった。そして今までもこれからも、「仕事は人がするもの」のシェアは低落傾向が続くんじゃないかと。

ただ、人が仕事をして人の世の中に影響するんだもん、それが続く限り「仕事は人がするもの → コミュ力は重要」って考え方は正しいと思う。んで、「仕事は機械にさせるもの」ってのもありまして。双方とも矛盾なく共存できるわけでして。そこが分かると、コミュ力のほうだけ偏って重視するってのは、現状に合わない考え方なんじゃないのかと。でも依然として、「仕事は人がするもの」オンリー信仰は根強い感じ。

これ、昨日の話で説明できちゃうんじゃないかな。

ある工程の自動化が成功して、その工程が人間の作業者の手を離れるとする。そうなるとその作業者は2日もすれば、そんな工程がかつてあったことさえ忘れてしまう。ていうか作業者が人から機械に交代したっつうだけで、その工程そのものは実在し続けてる。けど人間から見れば、その作業は消滅したかのように思えてしまう。錯覚なんですわ。

んで実際は、人がやってる工程をせっせと機械の工程に置き換える人たちがいるわけで。技術者のことなんだけどさ。そういう人たちの存在ややってること、その意味や価値に、これまた気づきさえしないってのはなんかどうもなーって気がするが。技術力と発想力の両方を兼ね備えてないとできないんだが。まさに人間にしかできない尊い仕事のひとつなんだが。コミュ力オンリー信仰の人って、気遣いだの人脈だの真心だのをフンダララ言う割に、鈍くね?

機械ってのは人間様を単純労働から解放するためのものなわけで、ぶっちゃけ奴隷と同じなわけで。

てことで機械に囲まれて、そいつらの奉仕を受けながら日々を暮らしてる事実に気づくと、まー奴隷が OK だった時代の感覚に戻るわけで。けど今回は倫理問題はないね。

んで、機械自身には尊厳とか配慮とかの機微も自覚も何もない。まったくない。「だから機械はつまらない」と豪語する人間関係マスターな方々もいらっしゃるだろうけど、コミュ力が充分ではない(と自分で思い込んでる)人にとっては、仕事の上でこれほどありがたい相棒はないんじゃないかと。

心労って大抵は対人関係から来そうだからな。しかもめんどくさい人が複数いると、いちいち板挟みになったりしてな。そのうえ自分が他の人を板挟みにしてしまって罪悪感満喫中とかになるともうカオス。んで、今までいちいちそんなリスクを感じつつ人にやらせてた/やっていただいてた仕事のいくつかを、機械っつう心も感情もない奴隷にやらせるようにすると、そういう面倒なこんがらまりがかなりスッキリするんではないかと。

例えば構成員100人の組織体を維持しつつ特定の仕事をさせるってのは、考えるだけでも面倒だよね。っつうか組織体の維持・運用だけのための要員(管理職)を用意しなきゃなんないし。専業事務職も必要。ここらへんは生産要員ではないけど、配置しなけりゃカオスになる。

ここで、自動化・機械化で1人が20人分の仕事をこなせるようになったとする。必要人員は5人。ここまで減ると、組織体の維持・運用は100人のときよりかなりアバウトでも問題なくなる。管理職は作業員兼任のリーダー1人でいいし、なんなら全員参加の合議制でもこの人数ならいけそう。組織管理に割く労力は20分の1より下回るわけで。事務職も単純になる。人数が小規模なんで外注しても大した額にはならない。むしろそのほうがメンバーが存分に稼げるかな。

んで、組織内での対人の心労がそれだけ減る。コミュ力もそんなご大層なものまでは要らなくなる。自分以外の4人と仲良くできさえすれば必要充分なんで。

デメリットとしては、何らかの理由で1人が抜けると、20人分の戦力がごっそり抜けてしまうことだけどさ。まーそこは場合によっては、さらなる自動化でカバーできるかも。

就活や仕事でともかく高度なコミュ力を要求されるのって結局、巨大組織ゆえの社員への高負荷に耐えろっつうことに思えてきたが。どっちかっつったら働き手の責任じゃなく、その高負荷状態を放置してる企業側が、自らの損失発生源に気づいてないのが原因なんじゃないかって気もしてきたが。けどその損失についてぼんやりとは認識してて、解決策は社員個人個人のコミュ力しかない、と、ぼんやりと思い込んでるって感じですかね。

例えば、大所帯の組織のままでも人間関係の負荷をできるだけ減らす方向に持っていけば、「このレベルのコミュ力必須」っつう条件のハードルが下がるのにな。縛りが緩むぶんだけ、多様な才能を集められる/育てられるのにな。言うは易しってやつだけど。

実際、人的組織の中って、人間関係の維持でかなり損失を生んでると思うよ。社内である部分の改善提案を上司に出すときってさ、メールで出す場合、まずは「○○さん お疲れ様です。△△です」だよ。まずこれマナーとして必須。そして文末には長々とした署名。んなもん送り主の情報としては送信元のアドレスを出してるんでそれで充分なはずなのに、礼儀として付けなきゃなんない。機械の中でのやり取りじゃこんな無駄はやらんわけで。

そして、改善提案っつうと現状のやり方の否定が必ず含まれるんで、相手の機嫌を損ねないよう慎重に推敲すること小一時間。それでも怖いから一晩寝かして次の朝また推敲。胃がキリキリ痛いのを我慢して送信した。次の日に形だけの感謝の返信が来た。やっぱしどうも先方は気に食わなかったらしく、返信には採用・不採用どころか、その案を検討するかどうかさえ書いてない。あれから2週間経つけど、なんか握り潰されたような気がする。でも訊くとイヤな顔されそうだし、とウヤムヤになってしまったり。そして半年後、例のアイデアが社長賞を受賞して実現化。発案者として嬉しいけど、上司の単独名義で応募されててもうオレなんもやる気しねぇ。とかさ。内部の人間の気分がどうのこうのなんて、出荷する製品にも顧客にも関係ないことなのにな。

あと「気持ちよく仕事をするため、身だしなみにも充分に気を配りましょう」とかさ。仕事の内容と関係ねえし。でも気を配ると職場の皆が気持ちよく仕事ができて、効率が上がりそうではある。何なんだろうこの余計なものがこれでもかとベタベタまとわりついてる感。

組織内の気遣いに費やすエネルギーを仕事そのものに存分に回せたら、さぞかし効率が上がりそうな気がするが。

これ、機械の組織的接続だと既に実現されてるわけで。気遣いに当たるのは、機器同士のインターフェイスや規格のすり合わせってことになるか。そこは機器やシステムの設計・開発段階で決まるから、稼働中のそのときそのときで電力や燃料を食いながらすり合わせるものではないよね。

人類って都市にぎっちりと人が住むことで共同作業の効率を上げて文明を築き上げてきたわけで。その過程で機械が生まれたわけで。だけど、技術的特異点が来る日を待たずとも、もう仕事はどんどこ機械に任せていったほうが何かといいような気がしてきた。人間は仕事に向いてない動物な気がしてきた。

手塚治虫の『火の鳥 未来編』って技術的特異点後の設定だったよね。人類は、世界の数カ所に配置された、人類の知能を超えるマザーコンピューターに従うだけの存在。それぞれのマザーコンピューターは自我を持ってて、あるときそのうち2台の見解がぶつかり合ってケンカを始める。譲らぬ2台は互いを消そうとして、ついに全面核戦争を開始、というお話。

邪魔なのは自我ってことか。漫画でのマザーコンピューターの振る舞いの描写は人間のそれとまったく同じ。独裁的なリーダーが行う衆愚政治の暗喩だったのかな。けど自我がなきゃ人間じゃないしな。これがあるからこそ文明が生まれ、その中で人々は仕事をして、仕事の必要性から機械が生まれて発展し、今、仕事についてはもう自我のない機械のほうが適役のような。

でも機械自体に自我はないんで、自身が幸福を追求することはない。あくまで人間のために仕事をする存在。でも/だから人類の見解はいつでも「仕事は人がするもの。だからコミュ力」。人間の自我が自らの幸福を追求するからこそ、人類文明は発展してきた。そして自我が諍いによる損失を生む。この損失を最小限にするには気遣いが必要。その気遣いもまた、機械での仕事に比べると損失を発生しまくり。でも機械と同じに自我をなくして、損失なしで仕事ができるようになったら、それって奴隷制や行き過ぎの滅私奉公じゃないのか? 生きてる意味あるのか? ……何なんだよこれ。

あーあ対策されちまったか。12月末あたり、まとめサイトで『【画像】おまいらwwwwwGoogleで『うそ新聞』でググってみろwwwww』てのを見かけまして。やってみたらほんとにwwwwwwww

ところが今日見たら、別に面白くなくなってた……。でも、

Chrome の URL 欄に打ち込んだら出てきたwwww 当事者に申し訳ないんでモザイクしときますた。

カゼひいたっぽい。仕事を休んで病院に行ってきたですよ。

インフルじゃなかった。単なるカゼみたいでほっとしたですよ。

今、インフルかどうかすぐ分かるんだね。鼻の穴の奥に細い綿棒を突っ込んでグリグリするだけで、10分くらいで結果が出るんだな。便利な世の中になったですなぁ。

言っちゃったよこの人wwww

まさにそうなんだがwww

尖閣絡みで中国で凄まじい反日デモが起きたのも(2010年10-12月と2012年8-9月の2回ぶん)、イミョンバク大統領が竹島に上陸したのも天皇陛下を侮辱したのも(ともに2012年8月)、民主党政権の頃(2009年9月-2012年12月)だったが。少なくともこのとき既に、中韓両国は反日全開だったが。

これじゃ左巻きの人たちが、中韓との不仲の理由全部を首相の靖国参拝におっかぶせようとしてるのがバレちまうだろ。

あーあ言っちゃったwwww

そういや12月に首相が既に言っちゃってたんだよなwww

「日本は韓国と戦ったわけではないし」と。

あああそれ言っちゃ、向こうさんがウソにウソを重ねて作り込んできた国内的な前提が……。サラッと言っちまってwwww

しかしこれ、安倍首相が韓国に対して釘を刺した最初の例ではないのかと。以前、首相の発言だとして週刊誌が「中国はとんでもない国だが、まだ理性的に外交ゲームができる。一方、韓国はただの愚かな国だ」というのを記事に出したことがあったけどさ、あれは伝聞記事だったからな。

日本も変わったよな。内容の真偽を問わず、かの国に不利になるようなこんな発言を政府要人がしようものなら、一昔前までなら存分に叩かれまくってたろうに。

ケータイ不満その1

機器の操作は、手順がひとつでも少ないほうがいいと思ってた。お伺いのダイアログは少ないほうがいいと思ってた。実際、i-mode ケータイの操作でいちいち「……でよろしいですか?」っつう確認ダイアログが出るのがウザい。

けど今 Xperia も使ってて、変なとこで手順減らしをやられて困ってる。あのさ、電話帳で相手先を選んだ瞬間もうダイアルしてるって仕様、やっぱ段取りが少なさすぎると思うんだが。この相手先に今電話すべきか考えるインターバルをくれよ。

ケータイ不満その2

ガラケーでもスマホでもあること。

ポケットに入れてて、気がついたら勝手に通話やメールの操作を進めてたっつうのやめてくれ。ボタンやタッチパネル操作が偶然そうなったりするっぽいが。実際それで、意図せず電話かけてしまったりとか何回かあるぞ。あとで相手先の人から言われたり。「電話を取ったらなんかずーっと無言で、音楽が小さくかかってて、なんなんだよ」とか言われたしさ。ていうかこっちのプライバシー音声を勝手に送るなや。聞かされたほうも明らかに迷惑だろ。

時間を見ようかなとケータイをポケットから出すと(腕時計やめたんで)、着々とその方向で段取りが進んでる最中のところに出くわしたりもする。勝手にメール返信する直前だったってのもあったな。なんかほんと気持ち悪いんだが。操作ロックかけてもあんまし意味ないってのも謎。

たぶんこんなことをメーカーや電話屋に言うと、「パスワードロックをかけてください」あたりで済まされるんだろうな。時間見るのにわざわざパスワード打ち込むなんざしたかないし。

スマホでも、よくわからんアプリが勝手に開いてて、入力欄に特定のローマ字がダーーーーーッと並んでた、というのがあったし。

メーカーさんや電話屋さんには、「偶然/ランダムな操作では意味のある段取りが通りにくくする」って方向を見いだしてほしいが。つまり、意思を持った操作なのか偶然の操作なのかを機械の側で判断してほしいが。小さな子供が親のケータイで遊んで取り返しのつかないことに……というのも防げると思うが。

ケータイ不満その3

スマホのタッチパネル敏感すぎ。微妙にかすっただけで反応って。しかも絶妙に考え抜かれてないボタン配置でアホなことになったり。au Xperia のカレンダー機能をよく使うんだが、予定の設定画面で「終日」設定のチェックを入れようとして、隙間もなくすぐ下に出てる「キャンセル」ボタン発動っての何回かあるが。上から順に作り込んできたその予定設定、一発でぶっ飛ぶ。最初から注意深くやり直し。この徒労感。

途中保存って手もあるが、そのページが閉じちゃうからまた開かないといかんし。このカレンダー機能の開発者、自分では使ってないだろ。

と思ってたら、富士通の老人向けスマホはボタンを強めに押さないと反応しないらしいな。良さげですなぁ。一般向け端末にも導入しておくれでないかい?

隣のボタンの押し間違いを防ぐんなら、軽く触れてボタン表示が変化(PC での onMouseOver)、強く押してボタン実行(PC での onClick)でいかがですかね。

2014.1.18 追記: 3日前の夕方、友達から電話がかかってきて。「おう、どうした?」と言おうと思ったら、「お前どうした? 昼間、急に電話してきて」と言われた。おいらの馬鹿ケータイ F-05C、またやらかしやがった orz

最近、とある電話屋さんグループ(仮に X 社とする)から、光回線の乗り換えの勧誘電話が来るんですわ。しつこいんですわ。イラついてるんですわ。

夜8時頃にかかってくるんですわ。メシ食ってくつろいでるときにビジネストークしてくるんですわ。腹立たしいんですわ(たぶんこの人も、晩飯食ってくつろぎたいの我慢して仕事してるんだろうけど)。

親に聞いたら、昼間もかかってくるそうな。わけわかんないから「息子じゃなきゃわからないので」ってことで、夜8時にもかかってくることになったっぽい。しょうがないよな。親は光回線ウンヌンはマジで分かんないんで。

まー向こうもまたしょうがないよな。こういうのってしつこいくらいの勧誘合戦だもんな。たぶんそれが一番成果が上がるやり方なんだろ。

15年以上前は ISDN 勧誘。当時の職場に毎日のように勧誘電話がかかってきたっけ。どんだけ手広く代行業者を募ってるんだと。知り合いに呼び出されたうえに勧誘された日にゃ「新興宗教かよ」とキレたわ。

10年前だとヤフー BB。電話勧誘はしつこくなかったけど、街頭や店頭での勧誘が凄まじかった。ADSL モデムを無理矢理渡すってやつね。

おととしは、X 社に対抗してライバル社(仮に Y 社とする)が始めた光回線サービス。こっちは自宅に訪問の形だった。あんまし垢抜けない感じの若い女性が雪をズボズボと踏みしめて、説明するのにうちに2回来たんですわ。あれは効いた。うちの母親の同情心にww んで親から「ちゃんと話を聞いてやって」とプッシュされたり。ていうか目の前にいる健気な女の子を降りしきる雪のただ中に無下に追い返すってのは、鬼の所行にも思えちまったしさ。あちらの元締さんの戦術にモロに引っかかっちまったかもなww

あのとき X から Y に乗り換えたのは、別の理由もあったり。そのとき使ってた X のターミナルアダプタ兼ルータに不具合があって、しばらく前からファームウェアアップデートをお願いされてたんだわ。ある日付以降は不具合が出ることが判明したとか。てことでさっさとアップデートするだけでよかったんだけど、なぜか指定の方法のひとつ(電話機から操作)でやってもルータが受け付けてくれない。PC からの操作はパスワードを忘れてwwできんかった。

X のほうでは古いバージョンを使ってる人を把握できてたらしく、何度も何度もお願いのお手紙をいただきまして。だんだん頻度が上がってきたりしまして。しまいには電話でもお願いされるようになりまして。こっちにとっても「あーもうめんどくせー」なわけで。そして、電話が来るようになった頃にはもう Y と乗り換え契約済みだったりして。結局アップデートしなかったわ。

さて今回は X からの勧誘。Y からこっちに戻してくれと。しかしこれがねぇ。勧誘の手口が巧妙化してきとりますな。

いっぺん話を聞いたら、なんだかよく分からんくて。うちの光回線は Y と X との兼用になってて、それがどうたらこうたらとか。あたかもいったん X に切り替えないといけないっぽい感じで。けどはっきりとそう言うわけでもなく。

先々週(去年だな)、電話が来たとき、要領を得なくてまだるっこしい説明にしびれを切らして、「乗り換えの勧誘ですか?」とモロに訊いたら、「はい」とのこと。

Y 契約の2年縛りのことを出して話を終わらそうと思ったら、「そのぶんを埋めるプランが用意されておりまして」と、「あっちをああしてこっちをこうして」型のわけわからん料金説明開始。

めんどくさいんで(X から Y への切り替え手続きはマジめんどかった)「乗り換えません」と言い切った。それで終わったと思った。

先週のある夜、また電話が来て。「これから寝るとこなんで」ともう話すること自体を断らせていただいた。

昨夜また電話。少し説明を聞いて、やっぱし理解不能。前とほぼ同じ感じの説明だったんで、共通の説明フォーマットが出来上がってるんだと思う。そのフォーマットが分かりにくすぎ。しかも難解さに磨きをかけてきた。前と同じく「結局は乗り換えの勧誘ですか?」と訊いたら、「いえいえ乗り換える乗り換えないの話ではなく」だとさ。いえいえなんで売り込み以外で Y の契約者に X が横槍入れられるんだと。こっちはますます意味分からんくなってさ。

「今、晩ご飯を食べてるところなんで」と伝えて一方的に電話を切ったす。

さっき。昼飯前あたり。またかかってきやがった。テキトーに口実を言ってすぐ切ったら、ソッコーかけ直してきやがった。しつけえ。マジしつけえ。

向こうの言うには、おいらは誤解してるんだそうな。まー確かにいまいち意味分かってない。説明のしかたがおかしいせいだと思うが、時間あるしもう少し真面目に聞いてみるか。

やっぱし長くてクドくていちいち細かい割には核心部分を説明しない。聞き流すと分かったような気分になるけど、全部きちんと聞くとむしろ意味不明。ていうか注意して聞いてると、途中で話の流れが飛躍するというか、違う方向にこっそりすり替わるというか。

前に勤めてた会社の上司で、部下たちを騙すのにこの技を使う人いてさー。こっちからは気づいててもいちいち指摘しないもんだから、おめでたくも「この技は使える」と思い込んでたらしい。黙ってたらここぞというときによく使ってた。ま、現場仲間の何人かには、実例を挙げつつ、上司のインチキをときどき伝えさせていただきましたわ。

てことで、今の電話でもこっちは「あの手口かな」と察してたり。して、バレてる騙し技に付き合わされるのってほんと無駄なわけで。

イライラして思わずまた「結局は乗り換えの勧誘ということですか?」。もうこれ言うの3回目。してその答え。

「(失笑)いえいえそうではありません。お客様は勘違いされています。つまりですね……」(まったく同じ説明再開)

容赦なく続く堂々巡りに向こうもさすがにキレてきたのは分かるが、それはこっちも同じ。ていうか失笑されて勘違い扱いされて、つまりバカ扱いされて。こちとらもう絶対言うこと聞いてやんないモードなんだが。

けどちょっと深読み。この人、客に無礼を働いてもまだ同じ説明を続けてる。相手に説明を丸呑みさせようとしてる。こっちからすると筋と論理が飛躍したり、突然違うものにすり替わったりで理解しがたい流れと内容だけど、もしかしたらほんとに言うとおりにしたほうがいい致命系のことが混ざってるかもしらん。以前のファームウェアアップデートみたいに。

てことでまた説明を聞き直し。もう何周目だろ。んでこれ最後のほうになると必ず料金比較なんだよな。安くなると。けど「乗り換えるとお安くなりますよ」と客に選んでもらうんじゃなく、あくまで「このままこちらの指示に従って登録手続きを済ませますとお安くなります」なんだわ。選択肢がないかのように装う。ものは言い様ってことだね。これで引っかかる人、けっこういるんだろ。

話をさせるままにしとくと、最後の最後は「ではご自宅までルータをお持ちして切り替え工事に入らせていただきますので、日程の確認を……」なんだよな。すげーよなぁ最近のセールストーク。図々しい。おいらが知ってる限りじゃ10年以上前にもこんなスパム電話はけっこうあった。けど怪しげな会社や団体しかやらない、恥知らずで卑しい手口だったが。名の通った一流企業さえもこんなみっともないことをやる時代になったか。嘆かわしいですな。

決定。これやっぱしただのセールス勧誘だわ。従わなきゃ致命的な事態に陥るようなものではない。てことでまた断ろうとするとまた食い下がる。また最初から同じ説明を始めて、「ほかに選択肢がない」っつう架空設定をあくまで飲み込ませようとしやがる。けどはっきりそうとは言わず。相変わらずとりとめのない説明を長々として、こっちが面倒になって「分かりましたそうします」と言わせさえすればいいと信じてやがる。こっちは話の内容を理解した上で結論を出してんのに。裏側もバレてんのに。

こっちはその売り込みかたに醒めきって、向こうが食い下がれば食い下がるほど逆宣伝状態なわけで。X 社の商品・サービスを利用したくない気持ちでいっぱい。もうこのスパム電話をどうやって撃退するかしか考えてない自分。

また深読み。こういうのって腹立ちを伝えてきっぱり全部否定すると、ますますムキになられたりするかもなーとも考えて。ていうかもしかしてその結果がこのしつこさか?とも考えて。

既に態度で相手への不信感を表してしまってたけど、少しだけ向こうの言い分を飲むことにした。

「X さんに乗り換えれば安くなるのは了解しました(ここが飲んだところ)。現状で月1000円2000円くらい高くてもそのくらい別にいいですよ。乗り換えません」

向こうが乗り換えを勧める根拠は要は、月1000円2000円安いってとこだけ。長くて複雑で論点すり替えまくりな説明を、余計なところを省いて整理したら、それしか残らなんだ。てことで、向こうの話を理解した上でセールスポイントを潰せば、向こうは詰むんじゃないかな。

これでやっとこっちの決定を飲み込んでいただけたかと思うが。トドメ刺せたかと思うが。「信頼できん相手には1円たりとも払いたくない」という本音までは言わんでおいたが。また後で来るのかなぁ。今まで同じ人が電話してきたけど、もっとウワ手な人が挑戦しに来たりしてな。ああいやだいやだ。

今日はとりあえず X 社からの勧誘電話はなかった。本当にもう来ないといいなぁ。

時代劇のドラマや映画ってさ、「江戸時代の物や風景がそんな小ギレイだったわけねーじゃん」とか思っとった。「見映えが大事なんで脚色もそりゃ必要だろうが、たまにはリアル指向のヨレた画風の作品があってもいいんじゃね?」とか思っとった。「一応軍事政権だし、徳川幕府も侍・軍人らしく質素倹約を旨としてたんだもん、今の共産主義の国みたいに、街中の色なんかもそんなに派手じゃなかったんじゃね?」とも思っとった。

馬鹿な知ったかぶりだったらしい。

私たちが知らない江戸「日本を愛した19世紀の米国人画家」が描いた、息遣いすら感じる美しき風景 - DDN JAPAN

すげー綺麗!! ほんとすんませんした!!

江戸の町ってなんてーか……当時の世界最大人口の巨大都市だったらしいけど(今も東京はそうらしいな)、その名に恥じない美しさだったんですなぁ。1枚目の絵には人力車が出てるんで、もしかしたら明治初期なのかもね。牛肉・豚肉のメシ屋もある。やっぱ明治かな。とはいえほかは江戸時代からほぼそのままの風物なんだろうな。

この時代の人たちの身なりやたたずまいも、けっこうな水準で裕福そう。七宝職人なんて商売が成り立ってるんで、相当な人口・経済規模の文化都市だったのが雰囲気で分かる。日本はこの時代、産業革命の波から取り残されてた「遅れた国」だとばっかり思ってたが、おいら見方が偏ってたですよ。目からウロコですわ。こういうのって数字や言葉だけじゃ伝わらないもんなんだねぇ。

つか庶民階級の暮らしや服装が、思いがけず余裕ありそうなのにびっくり。絹商人の絵での、客の女性のウットリワクワクな表情。社会全体の平和ぶり繁栄ぶりが伝わってきますですよ。あるいは、花なんて腹の膨れないものでも市が立つほど需要があるってのも、そこらを如実に表しとりますな。

もしかして絵画ゆえの綺麗さ・鮮やかさもあるのかもだけど、だったらドラマや映画だって実写とはいえ芸術表現である以上、この絵と同じくらい綺麗・鮮やかでも問題ない気もしてきた。

ロバート・フレデリック・ブラム画伯、本当に素晴らしい作品をありがとうございました。

今日も勧誘電話なし。ええことじゃ。けど祝日だからな。向こうさんが単に休んでるだけかも。

DDN JAPAN ってサイトを昨日初めて知ったすよ。良質なネタを揃えとりますなー。記事の日付が見当たらないのがちょっとアレだが。なんでなのかはよく分からん。きっと意図があるんだろう。

今日も DDN JAPAN 様から。

ついに読心術・テレパシーが可能に「人の心を読み、音声再生」することにカリフォルニア大学が成功

元の記事を見ると、2012年1月のニュースだそうで。ちょうど2年前だね。

BMI(ブレイン・マシン・インタフェース)技術の一種っぽい。「大脳皮質表面に神経信号のスキャナーを設置」だそうなんで浸襲式かな。世の中、確実にサイバーパンク化が進んどりますなぁ。

脳内で思った言葉を脳外に読み取る装置かと思ったら、それは将来構想みたいだな。この実験で成功したのは、被験者が音を聞いて、脳内での処理用に変換されたその音の信号を脳外に読み出して、逆変換して音声信号に戻す、ということらしい。

逆変換に成功ってのがミソじゃないかな。脳内での音声情報のフォーマットを取得できたってことで。その証拠として、コンピュータで逆変換できた。しかし脳内で流通する情報ってデジタル信号的なものかと思っとったが、スペクトルなんだな。耳で聞いた音波のスペクトルを、脳内ではまた別の規則で別な波形に変換してるんだろうか。それとも音声信号を変換とか圧縮とかなしに、そのまま再現してたりするんだろうか。

おいらけっこう聞き間違えたり、聞いてるつもりが大事なところを全然聞けてなかったりってあるんだが。そのあたりのメカニズムを解明する方法になったりもするんだろうか。ちゃんと聞き取れてちゃんと理解してるふりするのがいけないのは分かっちゃいるんだけどwww

さて、問題の「今後は人間が思考しただけで音声化することに取り掛かり、今後10年以内には一般化するだろう」はどうなるんだろうね。今回の実験とは別種の要素がかなりありそうだが。

ホンダの研究で、四肢を動かすことを考えただけで ASIMO が代わりに動く、というのをやってるらしいし。単純な動作ならけっこううまくいってるらしいし。しかも非浸襲式で。

言語はいろいろ細かいところに障壁がありそうな感じだけど、脳内で流通する言語信号のスペクトルを読めて、それを逆変換できるってとこまで来た、とも言えるなぁ。

あとさ、個人的に興味あるのが、脳内にしまわれてるサンプル音源としての言語音声情報ってさ、かなり個人差があると思うんだ。その違いを見い出してくれないかなと。ほんと単なる興味だけど。

例えば、単語の脳内サンプル音声って誰の声なのかなとか。ガチョウのヒナの刷り込み実験っぽく、全部親の声に変換されるのかなとか、初めてその単語を聞いたときの語り手の声そのままを保存してるのかなとか(記憶の劣化や取り違えがあるにしても)、あるいは自分の声オンリーだったりするのか。それともいろいろ混ざってるか。

例えば、両親とも他県出身の子ってのは、親のイントネーションを受け継ぎますわな。学校とか、その土地の人としての暮らしもあるんで、ハイブリッドなイントネーションになりますわな。ここらへんから、言語情報の脳内サンプル音声って、入力元の影響が長く残るわけで。そこらの仕組みはどうなっておるのかと。けど謎が残るわけで。サンプル音声に入力元の声紋がずっと残るのか、それとも自分がマスターした方式だけが残って、サンプル音声は別の声に変換されるのか。あるいは単語ごとや文ごとのサンプル音声なんて存在しなくて、脳内の単語・文データベースには概念だけが記録されるのかな。その人っぽい言い回しやイントネーションって、件のデータベースとは別なところから来るのかな。

あるいは、例えば、日本人が英語に慣れると、脳内での言語切り替えがすぐにはできなかったりする(FM 放送のパーソナリティさんってその意味ですごい)。てことは言語それぞれごとに脳内にパーティションが切られてるんだと思う。とりあえずおいらの脳はそうなってる気がするんだが、人によっては一緒くたなのかなと。人それぞれなんだとしたら、そこらへん表向きにはどんな違いになって現れるのかなと。そういうのも、この研究を利用すれば判明してきそうな気がする。そしたらその派生で、言語の取得や理解が一気に効率的になるうまい方法も開発されるかもだしさ。

宣伝でよく英語の速習が出てるけどさ、BMI で脳に言語情報を直接流し込めればもっと速くね? そういうこともできたりするかもなぁ。したら学校の勉強ってすげー捗るんじゃね。

2年近く前の日記ネタ。「ゆとり教育か詰め込み教育か」の不毛な二元論について、効率のいい詰め込み教育をすればゆとりが生まれて、両方を一挙に達成できる、てなことを書いた。今もそう思ってる。当時はその方法は皆目見当がつかなかったが、これどうでしょ。

数学や物理の教育なんかは「ああそういうことか」と気づくことが大事で、なかなか気づかないかすぐに気づくかの個人差が問題らしい。今の教育だと、仕組みをきちんと教えた上で、ヒントを与えたり場数をこなさせたりして、生徒本人になるべく早く気づいてもらうっつうやり方らしい。生徒側の運や素養の要素がどうしてもあるわけで。けど、たぶん現状の仕組みではこれが一番なわけで。

おいらは社会科が苦手でさ、制度や法律とかの理屈や仕組みを覚えたり理解したりってのがどうも頭に入ってこなくて。それもきっと「そういうことか」感覚が大事なんじゃないかと。

もし BMI で「そういうことか」の感覚まで脳に流し込めるんだとしたら、教育はずいぶんラクになるだろうなぁ。倍速で教育できるとすると、小学校卒業時点で高校レベルをマスターしてるってこと。天才続々ですがな。

そう簡単でもないか。学ぶだけならまだしも、それを使って問題を解くとか、世の中の問題を自力で数学問題の形に直して自分で解くとか、けっこう経験が必要な気もするし。

……、

……、

……。

経験さえ BMI で取得できるようになるとか? なんか『からくりサーカス』っぽくなってきたなw

今回の記事は BMI での脳への流し込みじゃなく、逆向きの話だね。安全性から、とりあえずは取り出しのほうが先行するのかな。けど流し込み方面も進んでたりするしな。1990年代後半、盲人がビデオカメラで視覚を取り戻した実験がアメリカであって、当時かなり話題になったっけ。

イプシロンロケットの先代の M-V ロケットの頃、日本の宇宙科学観測・探査は最盛期を迎えた。と思っとったが。確かに輝かしい成果を次々と挙げてはいたが。全ミッションともけっこう傷だらけの人生だったことに気づいて。開発から運用終了までパーフェクトにノートラブルって例がひとつもなかった……。

M-V の打ち上げ号機の順で並べてみる。表の左側の2列「号機」と「成否」はロケットについて。そこから右は打ち上げた衛星・探査機について。

| 号機 | 成否 | 宇宙機の目的 | 宇宙機の名称 | 宇宙機の状態 | その理由・経過 |

| 1 | 成功 | 電波天文観測 | MUSES-B (はるか) |

観測機器1個 動作不良 |

打ち上げ時の 振動か |

| 2 | キャン セル |

月探査 | LUNAR-A | 探査機の開発中止 | 開発スケジュール 破綻 |

| 3 | 成功 | 火星探査 | PLANET-B (のぞみ) |

故障により 観測前に停波 |

開発・運用の 経験不足 |

| 4 | 失敗 | X 線天文観測 | ASTRO-E | 打ち上げ中に指令破壊 | ロケット1段目に 不具合 |

| 5 | 成功 | 小惑星探査 | MUSES-C (はやぶさ) |

言わずもがな | 開発・運用の 経験不足 |

| 6 | 成功 | X 線天文観測 | ASTRO-EII (すざく) |

観測機器1個 初起動時に全損 |

設計見積もりが 甘かった |

| 7 | 成功 | 太陽観測 | SOLAR-B (ひので) |

望遠鏡の蓋が予定前に 勝手に開放 |

運用に影響なし |

| 8 | 成功 | 赤外線 天文観測 |

ASTRO-F (あかり) |

製造時: 観測機器に誤差発覚 修正で打ち上げ延期 打ち上げ直後: 太陽センサー故障も 地球センサーで代用 |

運用に影響なし |

のぞみ と はやぶさ で「経験不足」と出したけど、全般的にそういう雰囲気ですなぁ。とりあえず終盤ではトラブルの規模と影響が小さくなってきてるところに改善ぶりを感じたり。

M-3SII → M-V でロケットの能力が一気に2.4倍になって、衛星も探査機も大型化・複雑化したし。探査機のほうは軌道力学を積極利用することになって、質量が3.8倍(140kg → 540kg)にまでなった。

ロケットの出力も激増して、1段目点火時の地面からの反射衝撃波の振動もまた強力になったのに、地上設備側であまり有効な対策を打てなかったのも痛かったか。はるか の 22GHz 帯域の観測機器と はやぶさ のイオンエンジン1基(最後にニコイチ運用で役に立った、エンジン A のこと)が、その影響を受けてしまったらしい。

今のイプシロンロケットはそこらへん万全だもんな。煙道完備だし(反射衝撃波対策)、ロケットと衛星の接続部にダンパーが付いてる(固体燃料の燃焼振動からの防御)そうな。オプションの PBS を載せれば、衛星が何もしなくても最終的な軌道に精密に届けてくれるようにもなった。小型固体燃料ロケットなんで加速度は相変わらずキツいけど、衛星にとってはずいぶんとラクな環境になったんじゃないかな。

M-V は、限られた予算をとにかく機体本体の高性能化に振ったロケットだったと思う。んで、衛星への優しさはちょっと後回しというか、そこは衛星側が自分でどうにかしてくれって感じだった気がする。軌道投入精度も固体ロケットにしては正確というレベルで、予定の軌道に入るには衛星自身でスラスタ噴射をする必要があったし。M-V はなにぶん余裕がなかったと。

イプシロンでようやくそこらの対策がうまく出来上がった。打ち上げ単価も額面はいくぶん下がったんで(M-V の公称コスパを意図的に悪くする方向でごまかした数字だけど)、やっと海外の打ち上げ市場にも打って出られる環境が整った、とも言えるかも。

とはいえ、M-V 時代の血まみれの歴史があってこそなのかもね。血まみれではあっても成果はかなり挙がったしな。すざく と ひので は今も観測活動を続けてるし。特に ひので の成果はアレだな、太陽活動の様子から、JAXA は地球寒冷化説を堂々と語るようになったってあたり。温暖化説は政治的な力さえ持ってしまって、妙にうさん臭くなったしな。唯一絶対性を獲得しそうな勢いだったんで、それに釘を刺したってのは素晴らしい仕事ではないかと。

2010年に H-IIA ロケットで打ち上げた金星探査機 あかつき もまたトラブルから逃れられなかった。あのエンジントラブルはあたかも新規開発のセラミックスラスタに問題があったかのように言われたりもしたけど、実は配管部分での問題だったね。燃焼室に燃料を押し込むための高圧ヘリウムの管内で、燃料タンクから逆流してきた微量の燃料蒸気と、これまた酸化剤タンクから逆流してきた微量の酸化剤蒸気が化合して塩(えん)を生成、これが管を詰まらせた。

その結果を受けて、今年打ち上げ予定の はやぶさ2では加圧用ヘリウムタンクを2つにして、それぞれ燃料タンク専用、酸化剤タンク専用にするそうな。ヘリウム管内で両者が混ざりようがなくなるわけで。こうやって技術は完成度と信頼性を上げていくのですな。

はやぶさ2ではまた H-IIA の能力余りまくりなんで、たぶん IKAROS みたいな低予算ミッションを抱き合わせるんじゃないかと思うが。どうなるんだろ。

「コモディティ化」という言葉を初めて知った今日この頃。「所定の製品カテゴリー中の製品において、製造メーカーや販社ごとの機能・品質などの差・違いが不明瞭化したり、あるいは均質化することを指す」のだそうで。

結局どういうことかっつうと、モノを買う側にとってはどのメーカーのどの製品でも性能や品質に有意な差を見出せなくなって、「安いよ安いよ」しかアピールポイントがなくなるってこと。

安さで売るしかないのって性能競争の果てなのもそうだろうけど、その商品ジャンルの市場が飽和してしまってるってのもあると思うが。

コアなマニア層はどこまで行ってもやっぱし性能にこだわると思う。けど人数はそんなに多くないから、すぐに飽和してしまう。売るほうは生産コストを抑えるのに、大量生産ラインを用意する。そのせいでたくさん売らなきゃいかんもんだから、コアなマニア層の外側の、ライトなマニア層にアピールし始める。んでそこも飽和してまた外側の層を狙う。

だんだん外側に行くにつれ、顧客ターゲットの数は増えるけど、その商品ジャンルに特に興味も知識もない醒めた人たちに無理に売りつける感じになっていく。で、そこまで行くと「安いよ安いよ」しか効かなくなる、と。

つまり商売の規模がでっかくなってしまって、話の分かる客だけじゃ足りないっつうことなんじゃないかと。だとすると完全に売り手側だけの都合ってことになる。そこで「コモディティ化」という都合のいい概念を持ってきては、「仕方のないこと。自分のせいではない」と自分や世の中を騙してるようにも見えるが。

まーそこも「コモディティ化」という言葉の範疇に含めるとして。

一般家庭での光ファイバ回線サービスはおととしまで NTT が実質独占的にやってた。料金が高かった。au が参入して競争が始まった。んでも光回線サービスの性能差なんて一般人には分からんわけで。どうせ超巨大な回線容量を持て余しまくりなのは分かってるんで、細かいところで差をつけられてもやっぱし分からんし興味もない。競争状態になった時点でもうコモディティ化は末期症状。

そうなると営業さん同士の勧誘合戦なわけです。対象世帯の袖引き合戦なわけです。基本的に「うちのが安いよ」だけど、それだけじゃ簡単に動かないほど、客から見ればコモディティな商品なわけです。てことで営業さんたち、性能とも安さとも関係ないところを凝り始めた。

一方がお涙頂戴の直接訪問路線をやれば、もう一方はしつこく電話をかけまくって詐欺まがいの騙し技をやる、と。消費者の迷惑とかもうどうでもいいらしい。仁義なき戦いすなぁ。ていうか商品自体のテクノロジーが進むほど、売り方は昭和っぽくなるんだなww

昭和の昔は押し売りってのがあったそうで。アポなし訪問販売で、玄関先に居座って、パンツのゴムひもとか歯ブラシとかを法外な値段で売ったそうな。断わろうとすると「オレは昨日ムショから出たばっかりだぞ」なんて凄まれて、無理矢理買わされたとか。聞いたことしかない話だけど。客の迷惑をまったく考えない発想は同じだな。

コモディティ化って「行き着く果て」のイメージがあるなぁ。そこに達すると、何をどうあがいてもどうにもならない感というか。それを避ける方法はいろいろあれど、行き着くところに行き着くまでの時間稼ぎでしかないというか。熱的死に似てるというか。

「胃袋を掴む」。

「主に女性が、手料理で意中の異性を虜にする」という意味らしい。

言葉ヅラだけは知っててさ、その意味はつい最近知ったですよ。

それまでは、ミゾオチにアイアンクローのことだとばっかりwwww

海上自衛隊の輸送艦と釣り船との接触事故で亡くなられた方々へ、ご冥福をお祈り申し上げます。

今も事故の原因やそのときの状況がはっきり確定してないけど、記事で並走してた可能性が出てるね。もしそうなら、ベンチュリー効果が発生して、2隻が引き寄せ合って衝突してしまったのかなと。一応その可能性を思いついたんで書いとこうと思ってさ。関連用語はベルヌーイの定理。

もしこれが本当だった場合の仕組み。2隻が接近状態で並走すると、2隻の間の水の流速が、そのほかの領域より速くなる。2隻の間の領域だけ水圧が下がる。たぶん見た感じ、そこだけ水面が下がって見えるんじゃないかな。2隻は引き寄せ合って衝突。というか、小さいほうの船が大きいほうに突っ込んでいく形で衝突。小さいほうの船としては、相手の船との間の水面が下がって、自分の船が勝手に、坂を降りるように相手のほうに流れていった、となるかな。

船乗りの間でこのことがどれだけ知られてるかは分からん。あまり直感的な現象ではない気がするんで、知ってなきゃ・教えられてなきゃなかなか気づけないことのような。おいらはベンチュリー効果の工学的利用法はいくつか知ってたけど(ピトー管やキャブレターなど)、海上事故原因としては、あとで別な何かで読んで初めて知ったす。

海上自衛隊は知識として知ってるはず。艦隊が必ず斜めに並んでるのは、真横だとこの現象が起きるし、真っすぐ縦並びだとスクリュー後流の影響が出てしまうからなんだろう。てことは、斜め並びの角度も論理的に決められてるはず。

けど輸送艦は釣り船より質量がはるかに大きいんで小回りが利かない。そしてこの現象の影響を強く受けるのは質量の小さいほう。てことで、主に小さいほうの船が状況を読んで、自分でこの現象を予防・回避しなきゃなんないわけで。もし事故原因がベンチュリー効果絡みの場合、釣り船のほうがそのことを知ってたかどうか、が焦点になるかと。

現状では公開されてる情報が少ないんで、これではないことも充分にあり得るわけで。何とも言えない状態でもあるけど。

南スーダンで自衛隊が韓国軍に渡した銃弾、返ってきたみたいだね。「国連を通じて自衛隊に寄付」の形になったとか。なんじゃこりゃww

銃弾ってロケット部品で言うところの火工品と同じだよな。使い切りの火薬もので、その部品の出番は1回しかないけど、やり直しのきかないその出番で確実に作動してくれないと困るもの。いったん自分の管理下から離れて戻ってきたブツって、火工品の信頼性としてどうなんだろ。

非常時・緊急時なら別の国籍の部隊同士での融通し合いはあっていいと思うけど、そうじゃない場合はエンガチョするものなんじゃないかな。だって向こうでどう管理されてたか分かんないじゃん。「寄付」を受け取った自衛隊の側は非常時・緊急時ってわけじゃないだろうし、1万発を1発ずつ非破壊検査で点検するのもなんかアレだし、抜き取り検査で何発か撃ってみる、というのもなんだか不完全な気もするし。いったんよそ様にあげたんだから、帳簿上は損失計上したものだろうし、やっぱし全量エンガチョが無難なんじゃないかと。

現地の韓国軍の隊長は大変感謝してくれたそうだけど、本国の政府は日本に対して感謝の意をまったく表してないみたいだね。これもどうなんだろう。

おととい久々にカラオケしたですよ。

居酒屋のカウンターで、隣に居合わせた関西弁の凛々しいスーツ姿のおかたと語ってたら、話の流れで急にアレを歌いたくなったさ。

♪ビジネスマァァァン ビジネスマァァァン ジャーパニーズ ビジネスマァァァン

そりゃもう元歌どおり、男らしく歌いきりましたですよ。

曲目検索は歌手で「うしわかまる」で出てきたww

セリフパートがあってさー。字幕で出てたんだわ。「話が違うじゃないか。ルールを無視した商談の進め方、私には許せんウンヌン」と(今は YouTube 見ながら転写すますた)。字幕をパッと見て、雰囲気だけ掴んで今風に替えてみた。しかもセリフパートの画像は天安門広場。

「何? レアアースを売らないだと!? よろしい。こんなこともあろうかと、他の国から調達できるようにしておいた。吠え面かくのはどっちかな? よーし日本企業よ! 中国から総撤退せよー! 東南アジアにシフトせよー!」

ウケたwww ごっつぁんですwwww

映像は映像で、最後は画面いっぱいにでっかく日の丸が出てくるし。これは盛り上がるはww

したら隣の席のおかた、何やら感じるところがあったらしい。そして彼の選曲は『ガッチャマンのうた』。接待で替え歌を歌ったりするそうで。それをご披露してくださるとのこと。リアルジャパニーズビジネスマンの神髄を拝聴できるのでございますか! うおおおおおおお!!

……、

……、

……。

下ネタ (^_^;) エグくてしょーもない、中学生っぽいエロ替え歌wwww

でもおいらもウケてしまって、「♪おー○○○マーン ○○○マーン」(←伏せ字はここに書けない単語)と一緒に歌ったり。いやー盛り上がった盛り上がったww

そのあと「初めて聞きましたよ」と言ったら、「これ宴会用に自分で作ったんです」とのこと。ジャパニーズビジネスマン、ほんとくだらないとこでも創造性を発揮しまくりw

年末に毛ガニをいただきまして。かなりでっかいやつ。すげー食い応えありまして。あーうまかった。

でさ、カニさんのお体をバキバキと解体しながら、誤解してたことにひとつ気づきまして。

ここ10年くらい、エビやカニって昆虫の海版だと思ってたんだわ。エビとカニが意外と近縁だったと気づいたときから(エビミソとカニミソの味が似てることから気づいたww)、同じ外骨格の節足動物ってことで、昆虫も近いんだろうなと。

まー確かに脊椎動物グループよりは近縁同士なんだろうけどさ、棲む場所の違いと足の数の違いくらいならアリかなとは思っとったけどさ、決定的に違うところを見つけまして。

エビカニって頭と胴体とが一体なんだよな。一体というか、胴体に顔のパーツが直接付いてるっつう、ゆるキャラみたいな構造になってる。ふなっしーってほんとは甲殻類なのかなww

つかリアルでこういうのって、考えるほどになんだかアバルギャルドな形態の気もする。

昆虫の場合、胴体と頭の造型は別体で、関節でつながってるわけで。てことで、昆虫は胴体とは別に頭を振り動かせるけど、エビカニは頭がないんでそうはいかない。

エビのカブトは頭に見えるけど、内蔵があそこに全部詰まってるんで、あの部分は胴体なんだよね。胴体に見える部分は、人間で言うと四肢に当たるもの。生物学を専攻した人によると、そういうのの総称は「駆動部」なんだそうな。まー四肢に当たるものからまた四肢にあたるものがびっしり生えてるのが、エビさんの面妖なところではあるが。

てことで、おいら的には胴とは別の頭のあるなしってかなり大きい気がしてさ。進化の順として、「エビカニ →(なんかいろいろ職種替えしながら上陸)→ 昆虫」と思ってた。けど今は、かなり前に海の中で枝分かれして、それぞれに進化していったって気がする。

そこらの貧弱な知識を駆使するに、枝分かれしたときはエビカニ型の頭部なしだったんじゃないかと。カンブリア爆発のあたりの三葉虫やアノマロカリスってエビカニと近いと思うんだが、そこらへんが頭部なしっぽいんで。

てことは頭部ありってのは昆虫独自の特徴ってことですかね。いやいやほかに陸上の節足動物いるし。と、クモやサソリの画像を漁ってみたらば。頭がないぞなもし(気持ち悪く思う人もいそうなんで、ここでの画像掲載なし)。そうかー頭部ありって昆虫の特徴なんだな。クモやサソリと昆虫との間がどうなのかは不明だけど。ムカデは頭っぽいのがあるけど、体節を追加しただけな感じでもある。

てことは進化の順番としては「クモ・サソリ → ムカデ → 昆虫」なのかな。途中で足や体節がめっさ増えてまた減ってるけど。なんかこの安易な説は違うんじゃないか。

一方、脊椎動物の頭部はどうなのか。魚類だと「エラより前」だけど、胴との一体化が著しいわけで。これが両生類になると境目がはっきりしてくるような。サンショウウオやイモリだとなんとなく分かるな。でもカエルだと分かりづらい。

爬虫類になると、カメ・トカゲ・イグアナ・ワニ・コモドドラゴン・恐竜ははっきり分かるね。ヘビは微妙かな。哺乳類はもう全部首付きとしていいかと。

昆虫と爬虫類以降の脊椎動物。可動な首関節はそれぞれ独自に獲得したってことですか。そういうこと、あるんだなぁ(なんだか感慨)。

昆虫って気持ち悪いもんだけど、妙に親近感を覚えるときがあるのって、このせいなのかもな。人間は昆虫を見たり想像したりしたとき、脳内で無意識に擬人化してたりするかもなぁ。

しかし昆虫の頭ってのもまた人間とは似て非なるもんだよな。

だいたいにして昆虫のアゴってさ、なんであんなハサミ状の機構をアゴと呼ぶのかと、おいらのアゴとは動く向きが90°違うし。と納得いかないものがあったり。たぶんこの場合、「食べ物を最初に噛む場所と機構」ってことかな。ってまた人間とかのアゴの仕組み自体、生物界で普遍的ってわけじゃないしな。魚類だった頃に獲得したものらしくて、以降の脊椎動物はみんな共通なメカニズムではある。けど魚類に似てるけどその範疇外のヤツメウナギとかアゴないもんな。ホースをぶった切った感じで。

人間は鼻で匂いを嗅ぐわけだが、昆虫は触覚で嗅ぐらしい。まー頭部の感覚器でってのは共通ではあるけど。そして鼻はないけど口はある、のに、呼吸には頭部を使わないし。

昆虫は音は聞けるんだろうか。ってセミやコオロギはそれで異性を引きつけるんだったな。耳あるんだな。でも頭部に付いてるのかな。コオロギの尾部には空気の微妙な流れを感じ取るセンサー器官があるそうな。それで音を聞いてるのかな。

でも目が左右で1個ずつってのは、昆虫でも人間でも共通。目の構造が違うにせよ。てことで昆虫の顔の近接写真を見ると、頭部がはっきりしないうえに目がいっぱいあるクモなんかよりずっと親近感あったり。

てなことでまったく収集つかなくなったwww こういうネタは面白すぎるうえに、おいらの知識が浅いんで妄想が捗るのだww

じゃあエビカニと昆虫は他人と言えるほど縁遠くなったのかっつうとそうでもなく。カイコのサナギは天ぷらにするといけるらしい。そのお味はエビミソ・カニミソっぽいらしい。てなことがあったり。

カイコの天ぷらって単なるゲテモノ食いの話じゃなく、将来の宇宙食の食材候補として、JAXA が研究してるんだそうな。

火星有人探査とかは、地球に帰ることも考えると、1往復で何年もかかることがはっきりしてる。今の国際宇宙ステーションみたいに出来合いの宇宙食をそのぶん持っていくとなると、宇宙船は非現実的なまでに巨大化してしまう。

となると、宇宙船内じゃ限りある物質をできるだけリサイクルして、食材を自分で調達しなきゃなんないわけで。その中でタンパク源をどうするか、てな課題があった。そんで狭い宇宙船内で簡単かつ効率的に飼育できる食用の生き物として、昆虫に白羽の矢が立ったと。

ただし有毒だったり味が死ぬほどまずかったりじゃ宇宙飛行士はたまんないわけで。昆虫を食うって時点で既に気持ち悪いし。んでいろいろ調理方法を研究したり栄養価を分析したり味を見たりして、まずはカイコのサナギの天ぷらというのがいけそう、となったらしい。まーそれを閉鎖空間で何年も食い続けるのは気分的に耐えられるのかは未検証だとは思うが。とりあえずメニューを増やしていけばごまかしは効きそうだね。

あと無重力や低重力の環境でカイコが問題なく生活環を回せるのかってのも未検証かと。それに地球磁気圏の外の宇宙は放射線が凄まじいらしいんだが。ある程度の防護策は用意するらしいけど、地上環境ほど穏やかではなさそう。そこに何年も滞在して、人もカイコも大丈夫なんかねぇ。受精・産卵・成長のあたりって、遺伝子への放射線の影響が特に大きそうだが。

宇宙カイコは飛行士のタンパク源なわけで、これは飛行士の便になって体外に排出される。それがまたカイコになるまでのサイクルも確立しなきゃなんないしな。カイコの幼虫のエサは桑の葉だね。宇宙船に桑の木を積んでいくんだろうか。なんか考えにくいような。

桑の葉っぽい何かを合成して、カイコを騙してそれを食わせるってことだろうなぁ。飛行士の便からそれを作る合成プラント、小さく軽くできればいいですなぁ。

ていうか便を植物の肥料にすればいいのか。野菜や果物も摂りたいだろうしな。そしたら宇宙船内、ニオイ大丈夫か? 確かアメリカのジェミニ宇宙船の頃だったか、飛行士の一人が排泄物を船内にぶちまけるという大失態を犯したらしいw 彼らは超巨額プロジェクトの超巨大な責任をよく自覚してて、とにかく我慢して無事にミッションを完遂したらしいが。せっかくの宇宙旅行だったのに、なんかちょっとかわいそうだなww

何年もそういう環境で暮らしてれば意外と慣れるもんなのかもな。ていうか慣れる慣れないの話ではなく、ちゃんと火星に行ってミッションをこなして帰ってこなきゃその計画は大損害なわけで。そこは上に書いた事件と同じか。ヤケを起こしたって、問題から解放されるには無事に地球に帰る以外にないわけで。火星旅行だと途中で引き返すっつう選択肢はないわけで。それどころか延長戦に突入してしまうと、地球と火星の会合周期の関係で2年2カ月は待たされる。かなり過酷というか。

オバマ政権での宇宙開発長期計画だと、火星有の人探査の前に、地球近傍小惑星の有人探査をしようって話も出てる。まー確かに火星より近いし、離着陸の条件も緩い。けど公転周期の同期を考えると、火星行きより長旅になるんだが。

地球と小惑星イトカワ(火星より近い)の会合周期は3年。探査機 はやぶさ は復路のスタートが遅れて、地球への帰還はまさにそれで3年遅れた。はやぶさ2 が訪れる予定の小惑星 1999 JU3(まだ記号の名前しかない)はもっと地球に近い。そして会合周期は4年。ミッションの予定は6年間なんで、初代みたいに帰りが遅れると10年プロジェクトになってしまう。オバマさん、どうもそこを NASA から説明されてないような気がする。

というのを昔、自力で開発したんですよ。今日はそれをドヤ顔で紹介しようと。したら……、

とっくに出されてたww

ゆで卵は中まで固体だから、指で止めれば全部止まる。生卵の中身は液体なんで、一瞬だけ回転を止めると、中身ば急ブレーキについていけない。てことですぐに指を離すと、ジワーッと回るんですな。

なんか先にやられて悔しくて、強制解説しちまったwww

しかしさー卵料理っつーか、目玉焼きってさ、よくよく考えるとけっこうアバンギャルドな命名だよな。

あーあもうほんとなんで日本なんだろ。

いやさ、1990年代、落合信彦は著書で、「21世紀の覇権争いは米中」と書いてたんだわ。んでそのとおりになってきたなーと思っとったんですよ。5年くらい前までは。

けどそこからなぜか中国は、アメリカにじゃなく日本に因縁つけてきてるんですが。いいかげんにしてほしいんですが。世界の覇権を握りたいなら、冷戦で勝ち残った唯一の超大国アメリカに直接ケンカ売ってくれ。

Mac 標準の日本語 IM「ことえり」、バカすぐる。

Baidu IME の アレで、この前まで使ってた Google 日本語入力が何となく怖くなって ことえり に戻したんだけど、ここまでバカだったかーというのをしみじみ実感中。Google の前は ことえり をフツーに使ってたのにな。便利なのにいったん慣れると戻るの辛いですなぁ。

って「もどるのつらい」を変換したら「も$のツライ」って……一体どんな感覚でそういう変換候補を選べるかなww とりあえず区切りかたは「も」「どるの」「つらい」だった。最初を助詞だと思ったんだろうな。その直前も助詞の「と」なのにな。日本語としてあり得ないわけじゃないけど、そのつなぎかたはそんなに出番が多いわけじゃない気もするが。

つか変換中の部分の直前の文字列の型って、Windows の IME でも気にしないような。そこまでは解析しないのが普通なのかな。ATOK じゃどうなんだろ。有料ソフトあんまし使いたくない派なんで、確かめようもないが。有料ソフトは性能いいけど、バージョンアップがめんどくてな。

まー Mac OS Classic の頃の ことえり なんてもっとひどかったからなw ATOK 必須だったわ。OS X の ことえり が評判どおり、使えなくもない程度まで改善された(あくまでも使えなくもない程度)んで、スペックダウンを受け入れて ATOK には別れを告げたわけで。性能よりも、やっぱしバージョンアップのめんどさが大きかったw

けどさすがに OS X は無料バージョンアップとはいかんわけで。けどめんどい。てことでうちはいまだに 10.6.8 だったりする。10.7 以降はダウンロード販売でさらに安くなったんだけど、ダウンロード販売ってのがどうもなじめなくてな。これ最新の OS X で最新の ことえり にすると、改良されてたりするんだろうか。ことえり 自体は 10.1 から 10.6 まで、さして性能が変わってないような気もするが。

久しぶりに ことえり単語登録を開いてみたが、なぜか動詞を登録できないのは 10.6 時点で相変わらずなんだな。デフォ辞書に「日和」はあるのに、「日和る」はないんだよな。んで登録しようとしてもできないと。

そういや改良されたのもあったな。OS X ははじめの頃、ユーザーからフィードバックを集めてたんだわ。それに出したおいらから出した3件。

1. は要望した後のバージョンで早速改良してくれた。嬉しかったなぁ。それまでは、せっかくそこでカナ入力を選んでも、操作時にはローマ字入力モードにされててさ。ただでさえマイナーなカナ入力派がないがしろにされてる感もあったり。

2. はどうだっけ。ここしばらく OS インストールやってないんで忘れたわ。住所入力と分かりきってる場所でこれはほんとないよなーと。

3. は…… 10.6 の時点で改良され済み。けどデフォで候補1番目が相変わらず「桜蘭」。2番目が「楼蘭」。何これこだわる意味分かんないんですがw 表記のゆらぎか何かで「ろうらん」の漢字は「桜蘭」もアリなのかなーと今ググってみた。

「桜蘭高校ホスト部」ばっかし出てきやがりますが。しかもホスト部のほうは「おうらん」だし。ほんとなんで「ろうらん」で「桜蘭」なのかまったくわからんww

何かヒントがあるかと「おうらん」で変換したら、「お売らん」 orz

Apple のせいではないけど、「キーボードのカナ表示は不要」とか「カナ入力モードって要らなくね?」って人に、ときどきお目にかかることがある。いやあのドヤ顔で語るあんたの目の前で引きつり笑いしてるおいらはカナ入力派ですが。途中でローマ字入力も学んでどっちもスラスラできるようになってから、便利さと快適さで迷わずカナ入力を選び直しましたが。

中国の月探査機「嫦娥(じょうが)3号」の探査車、止まってしまったみたいだな。初のローバーだからしょうがないかも。他の星でローバーを走らせたのは、米ロに続いて3カ国目ですな。なかなかやりますな。3番目の椅子は はやぶさ に載ってたミネルバが取るはずだったけど、うまくいかなくてな。まー はやぶさ2の新型ミネルバで4番目を狙うとしますか。

日本の月探査じゃ かぐや2 が着陸とローバーを狙ってるらしい。けど全然具体化しない感じで。そういや初代 かぐや の計画も、もともとは着陸機とセットだったんだわ。ところが当時はまだロケットが安定してなかった。リスク分散で別々に打ち上げることになり、続く予算削減の流れで着陸機はキャンセル。軌道周回機のみになって、そのぶん観測機器を充実させた。それが実際に飛んだ かぐや。一般広報を重視してハイビジョンカメラを積んだのはよかった。スポンサーは納税者だもんな。そして、着陸計画は振り出しに戻った。

あの国の宇宙探査計画、月を軸にけっこうなスピードで進んでるな。総花的じゃないのがコツなのかな。

確か中国初の探査機嫦娥1号は、日本の かぐや の先を越そうとして開発されたんだっけ。結果で言えば月到達は かぐや のほうがわずかに早かったけど、インド初の探査機「チャンドラヤーン」とも一緒に、3機で月の周りを飛び回ったのはいい思い出。

嫦娥2号はあまり話題にならなかった感じだけど、けっこうすごいことをやってた。月の周回軌道に入るまでは1号と同じ。というか1号の半分の高度まで降りて詳細に探査。3号の着陸点探しのデータを取得。

タイミングを見て月の引力圏を脱出(月周回軌道から地球以外に向けて発進はたぶん世界初)。太陽−地球のラグランジュ点 L2 に滞在(これまだ日本でできてない)。そして L2 をあとにして、地球近傍小惑星トータティスをフライバイ観測ときたもんだ。かなり面白いことをやってのけたというか、中国は宇宙技術はこの1機でかなりの経験を積めたんじゃないかと。それがあったのは1号があったからで、3号でまったく違う技術開発と実証を成したところってあたりですか。

3号のローバー「玉兎号」は今、復旧作業中らしいね。着陸地点は夜に入ったんで、あと2週間は稼働できないはず。てことは今までの運用データから「何が起きているのか」の解析を進めて、可能性があるものそれぞれで対策を練り込んでるってあたりですかね。設計寿命3カ月ってことは、月の夜の極低温環境に3回は耐えられることになってるってことで、技術者はそこに望みを託してる状態かと。

ローバーの目的は地質調査で、たぶん今はあまりデータを取れてないとは思う。けど初の着陸・ローバーミッションでここまでやれたのは、技術的な自信になったんじゃないかな。

中国の宇宙開発について、有人飛行や船外活動、月探査なんかをウソだと決めてしまってる人たちもいるが。発表された情報を見るに、おいらは本物だと思ってるよ。トータティスの近接画像なんてウソつけないだろ。

対日政策の関係で中国を悪く思う向きも理解できるが、そのせいで目を曇らせるのはかえって危険なんじゃないですかね。

日本の宇宙科学探査は総花的なのが特徴でして。予算不足でスピードが遅くて、経験不足でなかなかうまくいかないんで、総花指向が良くも悪くも作用してしまってる。日本初の火星探査計画は2003年に失敗が確定してしまったんだが、次の火星探査計画はまだ構想段階だったりする。そしてその構想は、今の日本の実力を考えると多分に冒険的だったり(つまり失敗の要素がかなりある)。はじめと同じような計画をさっさとやり直せばいいのに。

X 線天文衛星は今までで2回、打ち上げに失敗してる。2回ともすぐさま同じ衛星を作り直して打ち上げ直した。なぜ探査機でそれができないのかと。成功した探査についても、継続計画を立ち上げにくいっぽいし。かぐや は成功裏に2009年に活動を終えた。でも かぐや2は今から詳細を詰めるとかそんな段階。はやぶさ2は早ければ2010年に打ち上げできたはずなのに、よくわからんすったもんだが続きに続いて、ようやく今年の末に打ち上げ決定。どうなんだろこれ。分野同士で足を引っ張り合ってるんだろうか。

じゃあ中国みたいに1つの拠点に的を絞ったほうがいいのか、というと、日本はその段階は過ぎたような気もする。

進みかたが遅いとはいえ技術の完成度がだんだん上がってきてはいるんで、そこらの不安が充分薄くなれば、総花指向のいいところがようやく機能し始める……のだと信じたいw

総花ってことはジェネラリスト的なわけで、それでもある探査の成果はその分野で世界最先端が期待されるわけで。日本の宇宙科学研究所(ISAS)は完全に JAXA に呑まれて消化されたわけではなく、半独立くらいの状態は保ってる。てことは「形を揃えれば JAXA の体面的に OK」よりも、実質上で世界的な成果を求める指向が強いかと。この性格とジェネラリスト的なやり方ってさ、矛盾とまではいかなくとも、茨の道を保証されてる感じだな。そのうえ予算が雀の涙って……。

最近の J-POP の歌詞って英語のフレーズをあんまし使わなくなった気がする。いい傾向だと思う。カッコイイ/しみじみな曲のここぞというときの英語が文法ミスとか変な言い回しとか痛恨過ぎてな。昔、サザンの歌でときどきそういうことがあって、英語圏の人をアドバイザーに入れたりしたらしい。"Tarako" 以来かな。あの曲はあんまし売れなかったけど、日本人が全編英語の曲を日本でリリースってのは衝撃だったわ。ただし歌詞自体は(英語ネイティブの作詞家に書いてもらったらしい)正直そんなに面白い内容ではなかったww

KUWATA BAND 唯一のスタジオアルバム "NIPPON NO ROCK BAND" もまた全曲英語だったな。あの時代は英語フレーズで格好付けるのがとにかく流行ってたんで、どうせやるなら的なノリだったのかもな。しかし多くの日本人にとって、歌詞の意味がまったく分からないってのは行き過ぎだったらしい。

とはいえ当時の桑田佳祐の洋楽再現指向は強くて、このあとソロ活動期に入ったらホール&オーツとコラボしたりて。コカコーラが持った企画で、それぞれ自前の1曲ずつに、互いにゲスト出演の形だったな。

ホール&オーツ側の曲 "Real Love" で桑田の出番は最後のほうにちょっとだけだったけど、ホール&オーツの整った声をずーっと楽しんだあとの桑田のしゃがれ声はよかった。あと PV ではなりなりに出番があった。

桑田側の曲 "She's a Big Teaser" はゾンビホラー系の歌詞。元歌詞は桑田が日本語で書いて、翻訳してもらったらしい。その元歌詞を見たことあるが、「あの娘恋しやホトトギス」ってもう英訳者のことまったく考えてないだろww

こっちの曲はサビでホール&オーツをバックで使い倒し。けど正直、この場合は桑田の当時の歌いかたとのシンクロぶりはそんなでもなかったような。そのサビメロもイマイチ盛り上がらん曲だったしな。そこを往年の桑田ボーカルで盛り上げる形だったのかな。けどホール&オーツの端正な声はそのベクトルではなかった感じか。

桑田はオールラウンダーとはいえ、ほんとなんであの曲とあのアレンジだったんだろ。ちゃんと選曲してりゃアメリカでもっと注目されたかもしんないのに。当時の桑田はハードロックをやりたいみたいな時期ではあったけどさ、ホール&オーツと組むんなら、それっぽいポップスも行けたろうに。つかハードロックならもっとリフを作り込んでくれよ。

PV のロケーションは、湿地に建つ廃屋の庭。裸電球がいっぱい吊られてる。映像は全編モノクロ。歌い手3人(桑田がセンターで両脇にあのホール&オーツを従えるという夢のような配置)がノリノリで歌う周りで、黒人ダンサー数十人がこれまたノリノリで踊り狂う。ビデオのほうはよかったな。そういや本編前にストーリー的なものがしばらく出るけど、何の意味だかよく分からんかった。

しょうない妄想: おいらがアメリカの音楽プロデューサーで、この2曲のビデオで桑田を売り込まれたら。"Real Love" で「お、最後にちょっとだけ歌ってるやつ、イケる歌いかただな! 曲も作るのか? もっと聴かせてくれ! 早く!」。そして "She's a Big Teaser"。「あ……そうだね、うん、悪くないんじゃないかな(苦笑)。そうだ、僕よりふさわしいプロデューサーがいると思うよ」。

このコラボ企画の、その後への影響。

全米デビューで世界進出するかに見えた桑田は、国内に戻ってソロ活動を継続。『悲しい気持ち』や今もけっこうそこらでよく流れてる名曲『いつか何処かで』をリリース。ここから、歌いかたがホール&オーツ風のキレイな感じになった。その前からのファンとしてはちょっとアレレーな感じだったり。

『悲しい気持ち』c/w の "LADY LUCK" って隠れた名曲だと思う。全編英語シリーズとしても一番完成度が高いような。"She's a Big Teaser" とこの曲が、桑田ボーカルの旧スタイルの最後かなと。つか "LADY LUCK" をアメリカの音楽界に売り込んでれば……とかもうどうでもいいことを今さら考えたりして。静かで上品なバラードに旧桑田ボーカルってすげーミスマッチだけど、妙にしっくりしてたよ。

そしてサザンオールスターズ復活。直後、桑田が監督する映画『稲村ジェーン』製作発表。

映画のクライマックスでは、楽器をモチーフにした魑魅魍魎たちが主人公とヒロインを取り囲んで踊り狂う。コカコーラの PV からモロに持ってきたなーとバレバレだったりww ていうか PV のほうが映像も編集もダンサーの技術も上を行ってたw

以降、サザンと桑田は前にも増して不動のドル箱アーティストの地位を固めていくんだが、きっと裏側はいろいろな葛藤があったんだろうな。

80年代のサザン活動休止直後からの桑田の洋楽指向って、世界デビューを狙ってたと思われるわけで。けど本人が挑戦したいのに事務所は難色って感じだったんじゃないかな。田中のマー君がメジャーに行きたくても、楽天は自チームで活躍してほしくてなかなか首を縦に振らなかったのと同じ流れというか。

ピッチャー田中は巨額の移籍金でヤンキース入りがめでたく決まったけど、当時の桑田は日本に残る決断をした(させられたのかも)。正直、興行的にはそれが正解だった。桑田は腹をくくったのか、とにかく日本でウケる曲を次々に作っては精力的に活動しましたな。世界進出のことはまったく忘れたかのように、ひたすら日本市場でがんばった。1980年代前半には既にビクター内にサザン専用のレーベル(TAISHITA)が作られて、専属の企画スタッフがついてたそうだけど、中の人たちもまさかここまでビッグに育つとは思わんかったろ。

そして最近。何度目かの復活で盛り上がってたが。歌詞の内容がいろいろ問題視されたりしてな。けど彼は前からそこらへん、わざとかどうか知らんけど無頓着なとこあったような。"TSUNAMI" っておいらはタイトルでもう「これヤバくね?」と思っとったら現実になってしまったし。スタンダードナンバー級の名曲になってしまったのがまたこの曲の不幸なところだったり。インド洋津波と東日本大震災はリリース(2000年)よりも後だけど、1993年に奥尻島津波(死者202人、行方不明者28人)ってあったのにな。

チェルノブイリ事故からわずか4年後にリリースした『希望の轍』(『稲村ジェーン』のサントラ曲)で、放射線がステキなものであるかのような表現もしてたしな(物理学者にとってはステキな場合もあるんだろうが)。あと別な曲で長渕剛に文句言われてたりもしてたな。

その線で言うと、おいら昔は桑田ファンだったんだが、本当にちょっとしたことで気持ちが微妙に醒めてしまって。そこから立ち直りきれてないというか、立ち直りきる必要をあまり感じなくなったというか。

著書『ただの歌詩じゃねえかこんなもん』(インタビュー形式のエッセイ)でアルバム "NUDE MAN" について、「東北か四国の人向けにみたいになってしまった」てな内容があってさ。田舎っぽくて不本意な出来、という意味で。東北のファンなおいらはちょいとがっかりしまして。当時おいらはまだ NUDE MAN は買ってなくてさ。それでも NUDE MAN を買おうかなと思うたびに「買ったら負け」な気分にもなったり。ほんと理由にもならんくだらないことだけどさ。

お、アルバム "KAMAKURA" のラストナンバー「悲しみはメリーゴーランド」って、そういう意味を込めてあったのかよ(『悲しみはメリーゴーランド 意味』で調べるとすぐ出てくるよ)。サザンは政治ネタの曲はその前からやってたけど、この曲は何か意味を持ってるなーとは思ってたけど、そうだったか。まー最近、そこらへん向こう側のウソがもろもろバレてきてはいるけどw、当時は信じられてたんだよな(2014.9.2 追記: 朝日新聞が従軍慰安婦報道の誤報を認めて、この歌詞の一部が無意味化してしまいましたな……)。

J-POP 一般の傾向について、主観的なことをチョロっと書こうと思っただけなのに、すげー誤爆になっちまったww

ていうか「英米・英語=無条件にかっこいい」っつう昭和感覚、だいぶ廃れてきてるなー。

日本人アーティストのアメリカ進出って、デビューできたとしてもなかなかうまくいかないよな。古くは『上を向いて歩こう』が向こうでも大ヒットしたけど、歌手の坂本九がというよりあのメロディーがウケた感じでな。ピンクレディーはテレビ番組を持てたけど扱いがひどかったとか。布施明も挑戦したと聞いたことあるけど、恐らく結果は残せず。ラウドネスはツアー先の各地に熱狂的なファンを作ったらしいけど、メジャー化にまでは行けなかった。ドリカムも敢えなく敗退。パフィーは音楽より番組とキャラがウケた感じかな。宇多田ヒカルは……どうなんだろ。

これってアメリカの音楽業界と客が織りなす独特な構造があるんじゃないかと。白人向けと黒人向け、男性向けと女性向けがけっこうはっきり分かれてて、ポップス業界はほぼその4相だけで出来上がってて、散発的に渡米する日本人アーティストが違和感なくキチッと入れて成功できるカテゴリや市場が存在しない感じでな。

たぶん30年前も今もそう。桑田が「アメリカから世界進出」を諦めたのは、結果で言うと正解だったかもな。じゃあヨーロッパは……とか今は考えちゃったり。きゃりーぱみゅぱみゅが彼の地でウケてる現実もあるし。けど当時はなぁ……日本は欧米に嫌われてたし。日本はというとアメリカ一辺倒だったし。

じゃあ日本のアーティストや事務所が結託してアメリカに大挙して乗り込んで、マスコミも抱き込んで派手にプロモーションしまくればよかったのか。

2〜3年前、日本に対して国ぐるみでそれやったところがあったっけな。震災直後っつう状況おかまいなしのゴリ押しと本国大統領のおイタのダメ押しで、日本人にすっかり嫌がられてしまってな……。

アメリカのポップス史でおいらよく分からんことあって。

1950年代、ブルースを元にロックンロールを創始したのはチャック・ベリーだわな。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でネタにしてたアレ。あの頃まで、ブルースもロックンロールも、演奏するのは黒人だった。けど時代が10年も下ると、どっちも白人が演るようになっていった。プレスリーが転換点なのかな。

で、ジミヘンやジェームス・ブラウンは実力に見合った熱狂と尊敬をきちんと得たけど、結局メジャーシーンではブルースもロック系も、ほとんど白人のものになった。ロックンロールから派生したハードロック・ヘヴィメタルはヨーロッパでも育ったせいか、例えば黒人メンバーがいるヘヴィメタルのバンドって想像しがたいものがあったり。黒人はロック系ジャンルから締め出されたように見えるというか。

アメリカの黒人は黒人で、ラップやヒップホップを新たに創始したわけで。それはそれで素晴らしいことだけど、もともと彼らのものだったロックはどうなんだろ、もう黒人の手に戻ってくることはないのかな。彼ら自身が興味を失ってしまったのかな。

いまだによく聴いては涙してる、いわゆる初期のボカロ曲『アキアカネ』。ていうかこれでボカロ曲にハマったは。

この曲の歌詞は主観視点なんだけど、一人称が場面によって「僕」だったり「僕ら」だったりするんですよ。ここが謎だった。気にしないようにしたり気になってまた気にしないようにしたりで何年もかかっちまったが、ようやく理解できたような。

「僕ら」のうちの一人は、別の時間の、主に過去の「僕」なんじゃないかと。今の「僕」とまとめて「僕ら」なんじゃないかと。そして、いつまでもしょげてる過去の僕に、「もう大丈夫だから、一緒に未来の僕になっていこうよ」と寄り添う、てな解釈だと矛盾ないかもなーとか思ってさ。

人によって解釈はさまざまなんで、どれが間違いでどれが正しいってこともないだろうけど、とりあえずひとつ見つけた気分。

このまえドキュメンタリー映画『ベニシアさんの四季の庭』を観たんだわ。そこで『アキアカネ』と同じテーマのまた別の切り口での考え方を学んだですよ。

2つの対処はまったく逆に見える。けど矛盾してないようにも思える。

……、

……、

……。

あ、ベニシアさんのほうは、許しを与える対象は他者だったわ。そこかな。

……、

……、

……。

あ、でもベニシアさんが手放したものは、相手の過去の過ちとゆー事象のことだった。そこを手放すけど、相手そのものは受け入れたんだった。それが「許し」だった。なんだ、『アキアカネ』の今の自分が、過去の自分を受け入れるのと同じじゃないですか。

そういうことか。今日はなんか一気に理解が進んだ日のような。

この時期よくコンビニでホットの缶コーヒーを買って飲むんだけどさ、夜に飲むと眠れなくなるんで、そんな時間帯には別なホット系飲料を買ったりする。風邪気味ってのもあって、ユズとかレモンとかのそういうのを買って飲んでたときに気づいた。

熱くしたらビタミン C って壊れるんだよな、と。ビタミン C 補給なり風邪予防なりには効果ないんじゃね?

何かそこらのヒントがないかと Wikipdia「ビタミンC」を調べたら、焦点がちょっと違うけど面白いこと書いてあった。

「酸素と接する加熱過程を有する果汁100%の加熱型濃縮還元ジュースのビタミンCの大半は壊れてしまうことになる。しかし、現在は超音波による果汁濃縮が主流である。これは、超音波加湿器の原理で、果汁液の水分のみを飛ばすことによって果汁を濃縮するシステムである。加熱式にくらべ、エネルギー効率が良く、工場の冷房費用もかからないため、現在は超音波式濃縮が主流である。加熱型濃縮還元はほぼ絶滅しており、探すことが困難である。 しかし加熱殺菌を行うため、やはりビタミンCは壊れてしまう。そのため高栄養価を謳う野菜ジュースは別途ビタミン類が添加されている」

まず、濃縮果汁の方法ってそうなんだなーと。確かに加熱はエネルギーコストがかかりそう。んで非加熱の超音波式なんですな。これって同じ原理が加湿器で使われてるとかだろうか。分からんけど。

そして、やっぱし加熱はしてあるんだね。殺菌目的で。濃縮してからだとエネルギーコストが安く済むってことかな。

さらに、最後には別途ビタミン類を添加なんだね。熱でいったん壊れてしまうから。

そしたらやっぱし、柑橘系のホット飲料じゃビタミン C 補給は絶望的ですかね。なんかいかにもそれでビタミン C を採れるみたいな誘導で売ってるような気もするが……。

お、韓国のロケット開発のロードマップが出てた(中央日報様の 記事)。

そうかー75トン級エンジンを開発したら、あとはひたすら使い回して、クラスターの数を増やして大型化なんだな。最終的には9基クラスター×3=27基と来たもんだ。いやはや豪勢というか。

注目の2020年代の月探査に使うロケットは4基クラスター。出力は合計300トン。これで月サンプルリターンも狙うらしい。

……、

……、

……。

少なくね?

燃料は何を使うんだ? ケロシンかな。ケロシンならギリギリ行けるのかなぁ。どうだろ。

日本の例で言うと、初めて月に行ったときの宇宙機は ひてん。そのときのロケット M-3SII の1段目の推力は174トンほど。宇宙機の質量は 200kg 弱だった。

幻の月探査機 LUNAR-A(質量 540kg)を打ち上げるはずだった M-V ロケットの1段目推力は430トン。

これを参考にすると、韓国の4機クラスターの推力300トンは M-3SII の約1.7倍かつ M-V の約0.7倍。月探査機の質量は 340〜380kg ってところですかね。ちなみに LUNAR-A は月スイングバイを利用して、推進剤を節約することになってた。月の周回軌道に直接入るなら逆噴射用の推進剤がもっと必要になって、本体質量はもっと落ちる。ああでもケロシンなら固体燃料より燃費がいいんで、そこは有利か。

だいたい 400kg ってとこですか。

けど着陸するには、月の周回軌道から減速して降下しなきゃなんないわけで、そこでまた逆噴射が必要。着陸寸前にもまた逆噴射。そのぶんの推進剤をたっぷり積んでないといかんわけで。そして月から離陸するのにまた推進剤。まー過去の月往復ミッションに倣って、探査機の下のほうの半分以上を発射台座にして月面に残せば軽くなるな。

それはいいけど、サンプル回収装置は帰還モジュールに積むと重くなるんで、台座側に取り付けることになる。となると台座側の装置で帰還モジュールの再突入カプセル内にサンプルを入れる必要がある。面倒な機構が必要になるわけで。ていうかそこはどのサンプルリターン計画でも同じか。

はやぶさ はそこらへんシンプルにまとめたよな。サンプルのほうから勝手に機体内に飛び込んでくる仕組みってうまいわ。てことで、サンプルが入った容器は、再突入カプセルの真後ろに真っすぐ突っ込むだけでよくなった。それでも真空パッキンやロック機構とか、いろいろクリティカルな機構があったけど。

軌道周回と着陸はいけるかもしらんが、サンプルリターンは無理っぽいかな。地球の6分の1とはいえ月にも重力があるんで、それに逆らって着陸、さらにそれに逆らって地球に帰ってくるとなると、やっぱしある程度のサイズの装備と推進剤容量は必要かなと。

無人だとソビエトが40年くらい前に実際にやったことあるね。今の技術だと 400kg に収まるかもなー。でも、うーんどうだろ。今調べたら、月サンプルリターンをやってのけたソビエトのルナ24号、質量4.8トンだったわw ちょーでげえww 現代の技術を持ってしても、はたして10分の1以下に小型化できるんかいな。

はやぶさ は質量約 500kg で月よりはるかに遠い小惑星のサンプルリターンをしたけど、あれは参考にならん。現場はほとんど重力がなかったんで、着陸の逆噴射にも離陸の噴射にも推進剤があんまし要らなくてな。おかげでリハーサルや途中中止込みで、何回も着陸行程ができたくらいで。しかも本体丸ごとで離着陸を2セット完遂w

なんかなー韓国のロケット計画、見積もりが甘い気がするが。

図をよく見たら、9基クラスターでやる形にもなってるのか。ちなみに2030年を予定。図が細かいんでよく見てなかったところをよく見たら、月サンプルリターンも2030年だわ。ああそういうことか。なんかちょっと安心したw けどエンジン数で単純にアップした能力でも、月サンプルリターン機の質量は1トン程度なんだが。足りるんか?

しかし9基と27基のクラスター、こっちはこっちで大丈夫かよ。9基はアメリカの民間企業のロケットがもう実用化してるけど、エンジンの数が多いとそれだけ故障率も増えるんだが。

って「静止軌道ロケット」とか書いてあるんですが。

韓国の打ち上げ基地からは極軌道にしか打てないんですが。

極軌道から静止軌道に遷移って完全に無理ではないだろうけど、かなり無茶ですが。チャレンジャーすなぁ。

とりあえず独立したエンジン27基はさすがにアレじゃないですかね。推力が倍の150トン級のエンジン開発も視野に入れてみてはと思うが。燃料がケロシンなら、液体水素より大出力化がラクだろうし。部品点数も減って故障率も下がるし。2030年以降の大型化はそれをベースにしてはどうかと。半分の13〜14基でもかなり過剰な気がするが。

推力75トンが27基で合計2,025トン。日本最大の H-IIB ロケットの推力は約1,000トンなんで、その倍ですがな。豪勢ですなー。ただ H-IIB の主な燃料は液体水素で燃費がいい。打ち上げ性能の割に機体が軽いんで、そのぶん推力もなりなりで済んでる。韓国ロケットの燃料はケロシン。最終形態の性能は H-IIB と同じくらいかな。そして打ち上げ基地の立地の関係で、静止衛星の打ち上げは他国より格段に不利。実際の静止衛星打ち上げ性能は H-IIA(H-IIB の半分強)と同じ程度かも。

ロケットの開発は計画どおりにいかないのが常。国産初挑戦ならなおさら。開発費はケチらずにどーんと用意しといたほうがいいぞ。日本じゃ H-IIA も H-IIB も少なめの予算で順調に開発できたけど、H-II の開発・運用で地獄の悶絶期を乗り越えたからこそだったりする。韓国の開発陣、覚悟はできとりますかな?

まだ全然早いけど、NASA もロシア宇宙庁も JAXA も共通のことがあってさ。ライバルを横目に見ながらの競争状態や、坂の上の雲を目指す状態ならどんなに苦しくてもがんばれるんだよな。けど悲願を達成してしまうと、それから先どうするかで一気に迷走期に突入しちまうんだよな。韓国も成功の暁にはそのトラップが待ってるかもね。

米ソ宇宙競争時代、両国の宇宙機関は派手に争ってた。有人月探査とゆー一番派手な勝負でアメリカに軍配が上がった途端、その後の負けが確定したのはむしろアメリカだった。ソビエトは有人月探査競争の負けを認めるや、月探査よりはるかに実用的な宇宙ステーション開発にさっさと乗り換えた。全米が泣いて喜んだ勝利のほうには、その道の将来という副賞がついてなかった。

勝利の美酒の酔いが醒めてようやくそのことに気づいたアメリカ、あんだけご執心だった月探査は無人計画さえかなぐり捨てて、慌てて宇宙ステーションに切り替えた。それまでの打ち上げロケットがあまりにも高価だったんで、スペースシャトルもセットで開発開始。けどアポロの成功体験があまりに強烈だったのか、大風呂敷を広げすぎ。予算承認された計画はシャトルのみ。ステーションはアポロ計画の余り資材を利用して作って打ち上げ済み&使用済みの、試験的なものを使い回すことに。

そしてシャトル開発は難航に次ぐ難航。やっとできたらものすごくバカ高くて危ない代物だった。しかも初打ち上げが遅れに遅れる間に、使い回しステーションのほうは待ちきれずに大気圏に再突入&消滅。シャトルが飛んだときにはもうシャトルの到着先がなくなってた。何やってんだか状態。

シャトルは宇宙ステーションという行き先があって初めて真価を発揮できる。けどステーション建造なんて、バカ高く膨らんでしまったシャトルの運用費だけでヒーヒー言ってるアメリカ単独では無理。てことで西側陣営に声をかけて、国際宇宙ステーション計画発動(後の ISS)。これでソビエトのステーション・ミールに対抗しようと。

ところがそれでもカネかかりすぎってことでアメリカの議会で毎年のようにツッコまれ、設計は縮小方向で二転三転。いつまでも始まらない。付き合わされてる日欧はそのたびに半ギレ。そのうちソビエトが体制崩壊。今度は政治的に対抗する相手がいなくなって、ステーション計画の意義が揺らぎ始めた。でもシャトルの行き先は作ってやりたい。「シャトルのためにステーションを」の時点でもう本末転倒だけど、日欧との約束もあるしな。

けど実はアメリカだってまともなステーションを作るのは初めてで、最初から開発しなきゃなんない要素がいっぱい。そのぶん時間もカネもかかる。てなわけでレンホー理論炸裂。「いちいち自分で作るからお金がかかる。ないなら外国から買えばいい」。

新生ロシア共和国を拝み倒し、新型のミール2用に設計が出来上がってたモジュールを発注することになった。ついでにロシアにも参加してもらおう、となった。資金難でステーションの更新をどうしようか悩んでたロシアにとって渡りに船。交渉上手なロシアは自分が計画成否のカギを握ってることを充分に理解してて、次から次へと要求出しまくり。

そして全部呑まざるを得ない日米欧(あとでシャトル計画の自滅で本当にロシア頼みになったんで、ロシアの都合に合わせたのは正解になるが)。この時点で宇宙技術面でもライバルが消滅。アメリカはもう義務だけで計画を進めることになった。

それでも遅れながらもステーションの建造は進む。そんな折にスペースシャトル・コロンビア号空中分解事故。これを受けて、当時のブッシュ大統領はシャトルを2010年に退役させるよう命令(実際は2011年まで運用)。自前の宇宙ステーションという、シャトルの相棒の完成前にシャトルが終わってしまった。思えばシャトルが「ステーション往復便」の肩書きを持てたのは、ドッキング相手がロシアのミール(ISS はこれに対抗するはずだった)のときだけだった。皮肉というか。

当の米政府と NASA は、スペースシャトルをやめることにしたらもはやステーションへの興味まで露骨に失って、火星有人探査計画を発表。「アポロの夢よもう一度」臭がプンプン。ていうか付き合わされた諸外国パーペキおいてけぼり。

しかし火星は途方もなく遠い。それ用のロケットと宇宙船の新規開発が始まったものの、構想があまりに甘くて国内外からツッコまれまくり。しかもシャトルの部品を利用したロケットは、1段目(シャトルのブースターそのまんま)の飛行試験1回を終えると同時にお蔵入りする始末。もう迷走どころの話じゃない。

オバマ政権になってようやく火星有人探査の無謀さに気づいたのか、「火星周回軌道まで行って、降りずに帰ってくる」(何しに行くんだよ)とか「地球近傍小惑星の有人探査のほうがハードルが低い」(はやぶさ のパクリ。そして火星往復より長期間の旅になることをたぶん分かってない)とかシュール方面にブレてきた。NASA 幹部にはそこらへんを考慮・判断できる人材がいないことが丸わかり。もう何でもいいらしい。

ていうか太陽−地球ラグランジュ点での有人長期滞在って、将来への布石の意味がすごくあると思うんだが。今はまだ一般社会で通じないマニアックな場所ではある。けど5つあるラグランジュ点のうちの L1 と L2 は、日本の宇宙科学研究所が掲げてる「宇宙大航海時代」構想の重要拠点だったりする。アメリカはそれより一般納税者のウケを選んでるってことかな。もしくはその価値を理解する人物が NASA の幹部にいないか。NASA ってもう過去の栄光を切り売りするしかないかのような状態に思えるよ。現場や現場寄りの管理職には優秀な人材が掃いて捨てるほどいそうだけど、上のほうがな……。

一方、ロシアはどうだったか。ってこっちはこっちで、アメリカとは別な意味で過去の惰性に生きてたり。成功体験や名誉ではなく、技術面で。

今ロシアで運用してるロケットも有人宇宙船も無人貨物船も、全部ソビエト時代に設計されたものを延々と使い回してる状態。さすがに細かい改良は進めてるけど、基本設計は昔のまま。出来がいいし枯れてるから無理に替える必要がないってのもあるが、それでもよろしくなくなってきてる面もあったり。

大型のプロトンロケットの燃料が発ガン性物質のヒドラジンで、長い運用歴があるんでときどき墜落するわけで。そのたびにヒドラジンを盛大にぶちまけるわけで、飛翔コース直下の地域の住民のガン発症率が高くなったなんつう不穏な話もあったり(個人的にはプロトンはカッチョイイんで好きだけど)。

そんな問題があるんでプロトンの引退は既定なんだけど、後継のアンガラロケットの開発が資金難で遅れまくってたり。まだ飛んでないし。エンジン開発にようやくメドがついたけど(韓国を騙して羅老ロケットに試作エンジンを採用させて、飛翔データをタダで3回も取ったw)、今度は打ち上げ基地の建設資金が足りないらしい。

10年近く前に、新型の有人宇宙船クリーペルの開発話が出てたけど、それっきり。たぶん凍結かな。現行のソユーズ宇宙船の定員3人から倍増の6人ってことで、飛行士の打ち上げ単価ダウンが期待できたんだが。カネもそうだろうけど、開発能力も怪しくなってきてそう。開発を続けてないと技術能力を保てないしな。

ここ数年、ロシア保有の数あるロケットが相次いでまんべんなく打ち上げに失敗した。アメリカと違って、こっちは現場にガタが来てるっぽい。給料をはずめなくて、有能な技術者は欧米にドンドコ引き抜かれたらしい。これまた10年くらい前に何かで読んだには、現場技術者の平均年齢が50歳の大台に乗ってたとか。そんな地元愛の技術者も、今は多くが60歳台ですな。持てる技術を後進に伝えきれずに引退された方々も多いだろう。そりゃロケット落ちるわ。

さて最後は JAXA の場合。NASDA 時代からの大目標は ISS 計画への参画。完成の目処が立った途端、あとは何したらいいのか急に不透明になったりしてな。月面で二足歩行ロボットを歩かせるなんつうあからさまに子供騙しなアイデアを政治レベルで検討とかもう。その月面有人探査計画も、アメリカの火星有人探査計画の前段階として発表したもの。

このときアメリカは特に国際協力を呼びかけなかったと思ったが、ISS 参画にまんまと成功した日本は二匹目のドジョウモード。今はもう、ただアメリカについていけばどうにかなる時代でもないだろに。

ていうかアメリカが月有人をやると言えば「カネを出すから日本人も連れて行ってくれ」と来る志の低さが問題。そのメリケン先生が月有人を保留にしたら、日本のお偉いさんたちはなんだか引っ込みがつかなくなったらしい。とはいえ日本だけじゃ今のところ、月面はおろか地球周回の有人技術もできてない。んで出てきたのが「月面で二足歩行ロボット」。意味わからん。

とかなんとかグダグダしてるうちに、中国が無人機で月面軟着陸とローバー稼働をさっさと済ませちまったとさ。

JAXA のもうひとつの問題は考え方。「予算が少なくてチャンスがなかなかない。でも世界的な成果を挙げなければ意味がない。だったらどうせやるなら」と1つの計画にあれもこれもと盛りすぎて、ますます回転を遅くしてしまうってとこww

STAP 細胞すごい騒ぎになってるなー。科学ニュースがこんなに大きく扱われるのってめったにないんで嬉しいったらもう。

そして iPS 細胞がノーベル賞を取ったときみたいに、将来、自称ライバルが現れるのを心待ちにしてるおいらさw

今回のこの盛り上がりぶりを見て、嫉妬の炎を暗く燃え上がらせる人が発生するんじゃないかと。そしてあとで小保方博士がさらなる栄誉を勝ち取ったとき、「実は自分の功績」とか「自分はもうここまで研究を進めている」とか主張する人物、出てきてくんないかなーww

どうでもいいけどゴッドハンド藤村さんと iPS 森口さん、別人ではあるけどなんとなく顔つきが似てる気がする。

あとさ、STAP 細胞のニュースは朝、新聞で読んだんだわ。そんで勘違いしてしまって。前日あたり、別な iPS 関連の画期的なニュースが出てたよね。その続報だと思って。けど全然違うネタだったわ。

STAP に完全にかすんでしまったそのニュースも、かなり画期的だったが。これだな『皮膚に化合物加えiPSに似た細胞 京大チーム作製』(MSN産経ニュース様)

とお目当てを探し当てつつ、実はもうひとつあったんだな。こっちは今しがた知ったは。『新培養法で安全なiPS作る 動物成分使わず、広島大』(47NEWS 様)

どっちも iPS の新成果。世の中 STAP に気を取られてるんで、今日は同日発表で運が悪かったほうを取り上げてみるか。

京大の研究のほうは、iPS 的な細胞を、遺伝子を混入っつう山中方式とは違うやり方で作れたってことらしい。たぶん山中方式よりこっちのほうが簡単かと。遺伝子を操作してなさそうなんで、山中 iPS で問題のガン化も起きにくいかも。その意味では STAP 的な方向性の成果ですな。

STAP はまだマウス実験の段階。こっちはもうヒト細胞で成果を挙げた。ただ、本当に iPS 細胞と言えるがどうかはこれから検証が必要っぽいね。てことで記事の見出しも「iPS に似た細胞」となってる。まー山中 iPS とまったく同一なものでなくても、再生医療に役立つ機能を持つなら充分以上に価値があると思う。むしろ山中式よりこっちが主流になったりしてな。

広島大のほうは、本流の iPS 細胞研究の問題点をひとつ潰せたって内容かと。知らなんだよ。iPS って牛とかマウスとかの動物由来のブツを使って培養してたんだね。それで拒絶反応が起きてたんだね。iPS は拒絶反応がないもんだと思ってたよ。

そしてこのたびの広島大チームの研究で、iPS 細胞研究はその問題をブレイクスルーした、と。これもまた紛れもなく画期的な成果じゃないですか。

STAP 細胞の記事を読むに、「もうiPS は時代遅れ」みたいな雰囲気を感じてしまうんだけどさ、そうじゃないでしょ。

iPS のほうがはるかに実用に近い位置にある。今年、世界初の臨床試験が予定されてるみたいだし(iPS で作った網膜を、もとの細胞を提供した患者自身に移植するらしい)。

STAP は今のところ、生後1週間以内のマウスの細胞でしか作れてないそうな。大人の人間の細胞でも成功するかどうかは未知の状態。成功するにしても、臨床試験をクリアするまでまだまだ時間がかかりそう。少なくともその間は、再生医療の実用の道は iPS が開いていくのですよ。

iPS でも STAP でも、医療での目的は未分化のヒト多能性細胞を作ることなわけで。それを作れれば、もう一度分化させて目的の組織や器官を作れる、そして患者に健常な新品の組織・器官を移植できる、てなわけで。多能性細胞を自在に分化させていく制御方法の研究もまた大事でしょ。んでその方面の研究って今も、たぶんこれからしばらくも iPS が担うことになるわけで(ES 細胞で研究してる研究者もいるらしいけど、iPS 以後はかなり下火になったらしい。ES はどうしても倫理問題がついて回るもんな)。STAP は後発なんで、先行の iPS が出した研究成果を流用させてもらう形になるんじゃないですかね。

そんなわけで、iPS の重要性は変わらんと思うぞ。ライバル出現でかえって iPS の研究に弾みがつくかも。再生医療の実現を心待ちにしてる患者は多いはず。患者にとってはどっちの方法でも構わんわけだし。

パソコン用 CPU の開発話。かつて IBM とモトローラと Apple が共同開発した、PowerPC っつう新形式の CPU があった。これを Mac に採用して市場に投入した途端、危機感を覚えたインテルと AMD それぞれが、自社 CPU の処理能力を恐ろしい勢いで上げまくったってのがあった。結局 PowerPC は競争についていけず、ついに開発メンバー兼最大消費者の Apple 自ら、Mac 用の CPU をインテルに切り替えてしまったw というのがあったよ。開発競争の効果のすごさですな。

ただし PowerPC がヘタレた後、ほどなくして AMD も脱落。実質的にインテルの独占状態になったら、クロック数の伸びは露骨なほど一気に停滞しましたとさ。「熱処理のウンヌンが理論限界に達した」とか言い訳してるっぽいけど、タイミングを見るに、本当の理由は競争しなくてよくなったからだろw

iPS と STAP が本当に競争になるかどうかはおいらはわからんけど、もしそうなってくれれば開発が加速する。再生医療の新技術が怒濤の如く次々と実用化されていく。健康保険で承認されるのも、個々の新技術のデビューが早いぶんだけ早くなる。てことで、その競争で利益を最も得るのは患者さんなんですわ。そこらへん期待したいところですな。

それにしても京大と広島大の発表はほんとタイミング悪すぎww むしろ来週あたりの発表なら、「iPS の逆襲」的な取られかたで盛り上がったろうに。

STAP 細胞の報道、日本だけはゴシップ的だとかで、証拠を挙げつつ義憤に燃えておられる方々がいらっしゃるようで。そういう方が既にいらっしゃる以上、おいらはそれには乗らないでおくかw

ていうか日本はお膝元だからね。いろんな形の情報が溢れててもいいんではないかと。つーか開発者の小保方博士の「若い女性」としてのマスコミの扱いがいかにもだってところが義憤の元みたいだが。これはこれで、あんまし度を超してなきゃアリな気がする。女性じゃないけど正統派じゃない系のノーベル賞受賞者の田中耕一先生のときもさ、研究内容よりもその人柄や生い立ちを派手に報道してたし。

今回も、若い女性だからウンヌンの記事も多く出てるけど、過去の苦労話を強調して同情を煽る記事が多いね。ご本人や周りに迷惑をかけない範囲なら、その人なり研究ジャンルなりに親しみを持てるぶんにはまぁいいんじゃないかと思うが。

そういや下村脩博士のノーベル賞受賞の折も、GFP がどんな役に立ってるか、何が画期的だったのかはあまり多くなくて、お若い頃に研究用に毎日クラゲを捕りまくった話だとか、ある水族館が保有する発光クラゲがなかなか光らなくてアドバイスを求められた話だとか、そういうのを強調してたな。

注目の研究成果は、後で Wikipedia でも調べればけっこう詳しく載ってるだろ。マスコミの記者さんたちってどうも科学オンチが多いみたいだし、紙面や放送時間に限りがあるしで、報道じゃヘンテコな端折り方でかえっておかしな伝え方になったりもするしな。Wikipedia は表向きは素人編集とされてるけど、知識は学界のプロ並みの人が編集してたりするからな。報道よりも詳しくて正確だったり。科学系の情報はその傾向が特に強いような(政治絡みの情報は誘導や偏りが多くて当てになんないけど)。

日本のマスコミは科学ネタの本質を語るのは苦手だけど、人情話やプライバシーをウンヌンするのは得意なんですよ。ていうか読者ウケがいい方向に特化してきたというか。

ガチの科学ネタはそのまま記事にしても、あまり読まれないっつう分析もあると思う。

新聞各紙がネット版も出すようになってしばらくしたら、科学欄が一斉に縮小・廃止になってしまってな。たぶん紙媒体のみのときにはわからなかった、ジャンル別の記事の人気度に従った結果じゃないかな。てなことで、一般向けマスコミが重大な科学ネタを扱うときは、こういう邪道な売り方に持っていくもんなんですよ。

邪道と言ってしまったが、科学界そのものの一般社会への宣伝と割り切れば、今のところはこれでいいような気もする。ただでさえ先端的な科学研究は意味も内容も理解されにくい。自分に理解できないものは排除したくなるのが人の常。てことで「こんなものカネの無駄だ。そんなのよりも……」と言われやすかったり。科学分野は税金もけっこう投入されてることだし、たまには世間に媚びてアピールと人気取りをするのもいいんじゃないかと。

科学ネタを何が何でもお涙頂戴の人情話に仕立てるのってさ、日本映画界もそうなんだよね。小惑星探査機 はやぶさ のメジャー系映画って3本競作になったんだわ。1本はアメリカ資本(20世紀フォックス)だったけど体制は完全に日本映画。あとの2本は東映と松竹。言っちゃなんだけどどれも似たり寄ったり。中の人たちの葛藤や友情の泣かせ系感動ドラマでして。おいらはそれぞれ単体では好きなんだけどさ、全体を見渡すと、「雁首並べて、ほかの切り口は誰も思いつかなかったんか」って感じもしてさ。

たぶん3社ともそれぞれで、観客に最もウケそうな形を選んだらああなったんだろうと思う。てことで、まー日本人はもともとそういう話が好きなんでしょうと。マスコミもそこらを心得てて、科学系の大型報道がああなってしまうんでしょうと。

2014.2.1 追記: てな感じでマスコミをフォローしてみたつもりだったが、なんか小保方博士側からマスコミに対して、「いいかげんしてくれ」的なコメントが出ましたな。押しかけ取材やプライバシー報道が度を超してきて、いろいろ迷惑が発生してきたってことらしい。ご本人の意向が出た以上、おいらはこれ以上はマスコミ側のフォローはできんぞなもし。

マスコミ同士も商売だし競争だから、情報源からいろいろ話を聞き出してライバルを出し抜きたいのはわかる。けどそのせいで情報源に迷惑をかけてもいいんだ、拒否されるまでは押しまくって大丈夫、という姿勢ってどうなんだろ。情報源って各社共通で最も大切なメシの種のはずなのにな。なんですぐそれを忘れるんだろ。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |