昨日、クロネヤマトが来たのは午後6時ちょい前。配達の人に訊いてみたんですわ。「これ、明日の午前に東京に着きますかね? 先方からそう時間指定するよう言われてるんですが、八戸から東京って半日で行けるんですか?」と。で、無理っぽいとのことw だよなぁ。しかもその日の出荷便はその時点でもう出てしまったそうで。

ところが今日、午前11時台に先方さんから連絡あったわ。こっちの都合で電話に出られなくて、お話を伺えたのは午後2時台。すまんすー。ていうか内容はハードディスクの診断結果報告だったんで、たぶん荷物は午前中に到着したんだろ。クロネコ侮りがたし。

刮目の診断結果はというと、

……、

……、

……。

ハードディスクの物理的故障 orz

論理障害だけじゃなかった。ていうか動かせないから論理障害の有無は現時点で不明。復旧には、クリーンルームでフタを開けて修理する以外にないとのこと。そうなるよなぁ。修理が完了したら、論理障害の検出と修復というソフト的な作業に移ると。

この時点でおいらのハードディスク復旧大作戦は終わった(早っ)。

だってさ、予算7万円だよ。論理障害の修復だけで最低5万円だもん、物理的に壊れた部分を直すったらそんなもんじゃないでしょ。

そのことをはっきりと先方の担当者様に伝えましたですよ。そりゃデータが消えたらものすごく痛いんだけど、ない袖は振れん。

きちんと見積もりを聞く前にそのことを切り出したんだけど、そのときのやり取りで見積額が20万オーバーってのは分かったわ。

けど向こうも商売なわけで。謳い文句が「診断だけなら0円」だもんで、このままじゃタダ損。カネの話もそうだけど、プロの修理屋として、目の前に直すべきブツがあるのに手出しできないのは悔しいだろうし。

てなことで、金額を聞いて腰が引けた客を説得するマニュアルももうあるらしい。またしてもこの会社の対応は早かった。成功報酬形式で、復旧できたデータのぶんだけ支払う、という形を提案されたですよ。すぐさま届いたメールを見ると(ウェブメールに届けてもらった)、最高で99,750円。

けどもう無理。おいらはもう心が折れてしまったよ。

なんでまたこんなドケチなのかっつーと、今年は車検があるんですよ。10月だけど、今から用意しとかないとまずいんですよ。ていうかおいらのクルマ、もう相当ガタ来ててさ、これからいくらかかるか分からんとこなんですよ。ていうか手放すことも考えてて、となると修理代をかけるのは無駄ってことでもあるんだけど、踏ん切りがつくまでは持たせなきゃいかんし。てなことでクルマ関係で今年は不確定要素が多いんで(もうすぐ自動車税が来るしな)、出費を控えてる真っ最中。そんな中で出せるイレギュラー出費額が7万だったと。

んでハードディスクは修理しないことに決定なんだけど、ここまでしていただいて(即時対応と即時診断はほんとありがたかった)0円は申し訳なさすぎる。てことでちょっと尋ねてみた。

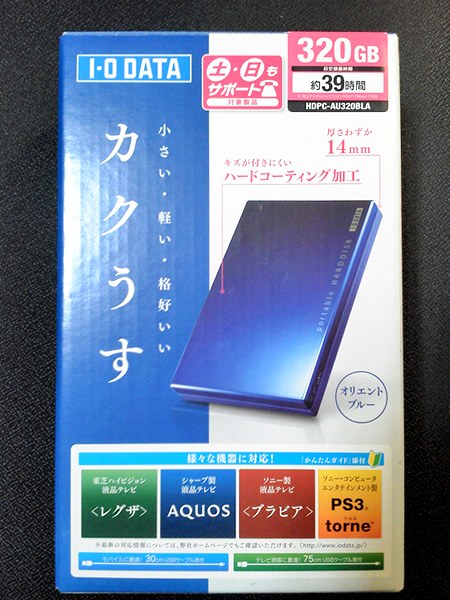

てことで話がまとまった。壊れたやつと同じ 320GB を同封して返送してもらうことになった。お値段は税込み7,350円。

全データ消失はツラいけど、バックアップ取ってなかったんだもん今さら嘆いてもしょうがないよなぁ。これからは Mac 標準の TimeMachine っつう自動バックアップを真面目にやろう。うん(外付けハードディスクが必要で、面倒でやってなかった)。

今日は仕事の日。んで会社にいたら日本データテクノロジーさんからケータイにお電話が来て。支払い方法のメールを送ったから、一応目を通してください、とのこと。

そういや支払い方法って昨日は話に出なかった気がする。クレカで引き落としでいいんだけど、向こうで入金を確認してから発送となると、銀行の都合でゴールデンウィーク明けになるんじゃね? そうなるとゴールデンウィーク後半の間にはこっちに届かないんじゃね?

なんて不安を持ちつつ家に帰ってウェブメールを見ると、クロネコヤマトが配達したときに支払えばいいとのこと。その場でカード決済できるとのこと。

運送屋さんってこんな高度な使い方ができたんだなー知らなんだー。

てなわけでゴールデンウィーク後半突入とともに、帰ってきましたですよ我が iMac。んでクロネコヤマトに支払った額は7,350円のみ。あれ? 送料は? ……元払いになってるらしい。先方の会社様にすげー申し訳ないっす。

箱を開けると、買ったというか無理を言って売っていただいたというかのハードディスクもちゃんと入ってた。

……、

……、

……。

あれ?これ外付け HDD じゃね?(汗)

おいらが意図してたのは、壊れたハードディスクと取り替える用の、内蔵ハードディスクだったんだが。

けどまったく問題なし。どのみちバックアップ用の外付けを用意しなきゃなんなかったんで。

てなわけで、これから道具を揃えて iMac 初開腹ですよ。キャンディカラー iMac の開腹ならかなり場数を踏んだもんじゃが、Intel iMac は初めてじゃよ。最近のノートブック Mac はこの手の作業は相当すさまじいらしいな。iMac も省スペース路線だからな。どうなんだか……。

てなわけで Intel iMac 開腹お教えサイトその1とその2。そんなに難易度は高くなさそうねぇ。必要なのは吸盤と T8 トルクスドライバーですな。吸盤は、台所を見てみたけど良さげなのはナシ。トルクスドライバーは、前になんとなく買ったやつがあったけどどこ行ったか分かんなくなったですよ。「前に」って10年くらい前だったしなw 確か携帯電話のフタ開け用だったんで、見つかっても多分サイズが合わんなと。

どっちもホームセンターで調達できたですよ。

お教えサイトの言うとおり……とけっこう簡単に話が進んで問題のハードディスクを取り出したんだが、やっぱりというか今回ゲットしたハードディスクは使えませなんだ。なんなら筐体を開けて中身を入れれば、とも思ってたけど、サイズ自体が違っててさ。ゲット品のほうが小さくて。こりゃフィットしないわな。これはそのまんま外付けバックアップ用ってことで。中に入れるやつを買ってこなきゃな。

夜8時10分。バルク品を売ってるお店はもう閉まってる時間。てことでケーズかコジマで正規品を買うしかないか。

んでまずケーズを見たら、500GB で12,800円ほど。ちょっとお高いですなぁ。今まで搭載してた容量 320GB でいいんだけど(それでも余りまくりだった)、なかった。

コジマに行ったら現品限りセールで 500GB が 9,800円。これに決定ですわ。家に帰ってバラされたまんまの iMac にぶち込んで組み立てして……いやー通電するときキンチョーしたわーw バラしたときモニタのコネクタも4カ所ほど外したんで、つないだときミスってなきゃいいなと。だってさコネクタ、2個セット2組だったんですわ。どれも同じコネクタだし、間違えて互い違いにつないでしまったりってのも考えられたわけで。一応そうならんよう、外す前に2個セットの片方のオス型メス型にマジックで印を付けといたけど。

電源入れて、無事に画面が光ってホッとしたですよ。それもつかの間とばかりに、すかさず Mac OS X 10.6 インストール CD を突っ込んで「C」キー起動。ディスクユーティリティを見ると、おおおおお新しいハードディスクがちゃんと認識されとるー! HFS+(ジャーナリング)フォーマットしてからインストール開始。OS の新規インスコなんてほんと久しぶりだわ。そういや 10.6 の新規は初だな。この iMac は10.5 から 10.6 にアップデートしたんだった。

今の 10.7 って DVD とかの光学メディアでの販売をやめてしまったらしいんだわ。Apple ストアからのダウンロード販売でゲットらしくて。そしたら今回みたいな、ネット接続以前の状態からどうやってインストールするんだべと思ったら、USB メモリ版ってのがあるらしい。と Wikipedia には書いてある。Apple の公式情報はこの USB メモリのことがあんまし書いてない気がする。よくわからんな。

Wikipedia 情報によると、オンライン版は 10.6 からのアップグレードなんだそうな。そりゃそうだよなぁ。オンラインから新規インスコできんもんなぁ。てことは USB メモリ版は新規インスコ対応っぽいな。買うなら USB メモリの方かな。

けど値段がまたよくわからんくて。10.6 は3,000円台でさ、すげー安かったんだわ。基本 30US ドルってことだったらしい。10.7 でもその方向かと思ってたのに、オンラインのアップグレードで 30US ドルなのか。今は円高だから日本版は2,600円だけど。けど新規インストールできる USB メモリのやつが6,100円って、実質値上げじゃないのかと。まぁ 10.4 までは12,800円だったから、相当お安くなってはいるな。

とか考えてるうちにインストールが終了。再起動してくれとのことでウキウキして再起動かけたら、またインストールが始まってしまって。はて??? けど言われるがままやってたら再び再起動のお知らせ。したら無事にインストール終了の登録画面が出てきたですよ。あー Mac OS X のインストールって2段仕掛けだった気がする。完全に忘れとったぞなもし。

んで、こっから全部再設定かよ。やっぱしキッツイなぁ……。

件の外付けハードディスクを USB 接続してですね、いやー最近の外付けは便利ですなぁ。電源は USB から取ってくる仕組みですよ。コンセントをつながなくていい。サイズも小さいしさ。

Mac の自動バックアップ機能の Time Machine も簡単ですぐに始められたし。

しかしまー今回で、内蔵 500GB の外付け 320GB の布陣になったわけですよ。外付けの方が小さいのは成り行きだけど、Time Machine 専用だからあんまし気になんないかなと。んで合計 820GB って、昔からしたらずいぶん容量でっかくなったよなぁと感慨に耽ってみたり。

今回緊急で復活させた Power Mac G4 にデフォでついてきたのは 10GB だったですよ。2000年10月に買った型遅れだったんで、同年の春モデルだったかも。んでも内蔵 10GB って、あのときはけっこうなサイズに思えたよ。今そのマシンには2台載っててさ。120GB と 200GB。200GB のほうは4年くらい前に買い足したっけかな。けど PMG4 ってマザーボードが古くて、ハードディスク1台あたり 120GB までしか認識しないという罠があったりもして。分かってはいたけど、そのとき PC 屋に行ったらバルクで一番小さいのが 200GB だったと。

今回の iMac のトラブルでこの 200GB を入れられればよかったんだけど、PMG4 は UltraATA で、iMac はSATA でさ。ちょっと無理だったわ。SATA のコネクタは小さいし、付け外しで力を入れなくていいやね。

んでここらへんまではいいとして、もっと前の外付けハードディスクはもっとすごかったですよ。1998年にデンコードーで展示処分品だった Macintosh Performa 6410。これ自前で初めて買った Mac だったんですわ。その内蔵ハードディスクの容量は 1.6GB ww けどそのときはなりなりに大きい感じがしてたよ。それまで使ってた貰い物の Macintosh LC575 は 800MB だったもんで。

けどほどなく容量が足りなくなってきて、外付けを買い足したんですわ。これが 8.7GB www 大きいと思ったんだよそのときは! しかしこれ当時としては十分な容量でよかったんだけど、いにしえの SCSI 接続でさ。今の状況から見ると、あの不便さはあり得なかったですよ。

こんなにも小うるさいというかワガママな規格、我ながらよく我慢したと思うよ。ケーブル内部の断線はもう……。エラーの原因特定すげー大変だったわ。買い換えたら、わずか 2m のケーブルで3,000円くらいしたような。

んで、なんでまた SCSI ケーブルはこんなにぶっといのか疑問に思ってたんで、断線したやつをカッターで輪切りにしてみたよ。モーターライズのプラモのクルマに使うようなビニール被服コードが、端子の数だけぎっちり詰まってたわ。笑ってしまった。こんなテキトーな構造だったのかよ。こんなんで3,000円も取るのかよ。

SCSI はそんなひどいやつだったけど、通信速度の速さは凄くてな。といっても 5MB/s ぽっちだったのか(パッシブターミネータでよかったってことは、"SCSI-1" 規格だったらしい)。それでもすげー速かったよ。シリアルポートの AppleTalk (LocalTalk) に比べれば。

シリアルポートはマウスやキーボード並みにコードが細くて便利だったけど、通信速度が遅くてなぁ。USB を「速っ!」と思ったほどの遅さで、これで 300MB 程度のデータの移し替えをしたら30分だか1時間だかかかったよ。それに比べると SCSI は爆速だったってだけの話。ははぁ AppleTalk は 230.4kbps = 28.8kB/s でしたか。Performa 6410 のモデム速度が 28.8kbps だったから、その8倍か。まぁ電話接続インターネットのオーダーですな。確か ISDN は豪華2回線同時使用で 128kbps だったから、その倍速近くではあるけど。そして SCSI-1 は LocalTalk の約178倍。そりゃやっぱ速く感じますわな。

USB と比べてどうだったか。USB の規格もいくつかあるけど、おいらが SCSI を使ってた頃の Mac の USB は、SCSI より全然遅かった。んで USB の速度 を調べたら、「Low Speed(LSモード) - 1.5Mbps」というやつだったらしい。「Full Speed(FSモード) - 12Mbps」も規格としては当時もうあったっぽいけど、Mac でサポートしてたのかは不明。多分してなかった。キャンディカラー iMac に USB-SCSI 変換コネクタをつけて、上に書いた SCSI ハードディスクにデータバックアップを取ったら、あまりに遅くてびっくりだったのを思い出したよ。1.5Mbps=0.1875MB/s なんで、SCSI の約27分の1。こりゃ USB 遅いわ。

けど USB も LocalTalk の約6.7倍だから、進化は感じられますな。

Mac の LAN 通信は LocalTalk から EtherTalk に移った。周辺機器との接続は SCSI から USB で便利にはなったけど遅くもなった。ほどなく FireWire (IEEE1394)規格採用で、スピードの不満もなくなった。ただ FireWire は USB 2.0 と競合してしまってな。Windows では USB 2.0 を採ったみたいなんで、FireWire 対応機器の普及はあまり進んでないのかな。おいら周辺機器も10年前のものをそのまま使ってるんで、そこらは分からんけど。

現行の iMac のマウス・キーボードには Bluetooth を使ってるね。Mac 純正キーボードはなぜかテンキーなし版のみ無線で、テンキー付きは USB だったりする。おいらテンキー付きを別買いして使ってるけど、そうねぇ、どっちも善し悪しでして。気分でたまに取り替えたりしてるわ。キーボードでさえヒモなしは快適だけど、Mac の純正 USB キーボードは昔から、USB 端子が2コ付いてるのが何かと便利だし。

周辺機器のほうの現行規格は、"Thunderbolt" というのが使われてるね。Apple が作った規格だけど Intel と共同開発なんで、FireWire よりは行けるかも。

SCSI-1 はいちいち小めんどくさくても速さが取り柄だったのに、最後のメリットさえ完全に埋もれてしまった。ハードディスク容量も、SCSI 外付けの 8.7GB ででっかいと思ってたのに、今は内蔵で 500GB。1TB も市販されてたですよ。隔世の感ってやつですなぁ。

技術の進歩は、その技術の存在感を減らす。と思う。

かつて SCSI でその存在感を示しまくった周辺機器も、小型化・省電力化・高速化を成しつつ、細いコード1本で通信と給電を一気にできるようにもなって、手がかからない方向で存在感が薄くなった。

テレビもさ、初期のが『ALWAYS 三丁目の夕日』に出てくるよね。アナログ白黒のやつ。あれから画面はカラーになってリモコンが付いてワイド化して、デジタル化で高画質にもなった。テレビの存在意義そのものの画面は大型になってきたけど、それ以外はどうなったか。ひたすらの薄型化・軽量化。そういやブラウン管の時代は画面サイズの大型化とともに奥行きも伸びていって、29型の重量は 50kg 超だったよ。

技術革新で液晶とプラズマが使い物になるようになって、そこらの縮小が一気に進み始めた。ブラウン管の時代でも、正面から見える部分で画面が占める割合が大きくなって、それ以外の操作系統はリモコンに集約されていったっつう努力はあったけど。

今主流の液晶型はバックライトに LED を使ったら、蛍光管の時代よりまた小型になった。今も有機 EL だの LED を発光素子として直接光らせるタイプだのが開発中なんで、バックライト自体が要らなくなってますます薄く軽く省電力になるかもね。

時計なんか古いテクノロジーなだけあって、凄いことになってる。今はもう時計の機能を実現するだけなら、専用の筐体なんて要らない。パソコンにも携帯電話にも組み込まれるほど小型化してしまった。これが昔はどうだったかって、小林正樹監督の『怪談』(1965)に出てますですよ。幕末近くの時代設定だと思うけど、人間のガタイほどのサイズの置き時計が。それより古い時代だと、ロンドンのビッグベンとか。

『怪談』モデルでさえ小型化の結晶だったろうけど、スイスやドイツの職人がその路線を進めて、懐中時計と腕時計ができましたな。そして日本がクオーツの導入で電子化。さらなる小型化への伸びしろ確保と同時に、ほかの電子機器に組み込む部品としての道を切り開いたと。新たな機器に必須の脇役として今も引っ張りだこだけど、単体での存在感が減っていって、どんどん目立たなくなってきてる。

日本の製造業ってそういう流れを、自分でやってるはずなのにあまり気づいてない気がするんだけどどうなんだろ。

「今や日本の製品は付加価値で勝負する時代なんです」とばかりに、めんどくささの点で存在感ありまくりの新機能をこれでもかとゴテゴテつけて宣伝してドヤ顔するのもつかの間、思ったより人気が出なくて、慌ててもっとめんどくさい新機能をまたテンコ盛って変なスパイラルにハマッてしまってるんじゃないかと。使いこなせれば便利だろうけど、そうなるまでに持ち主がかけなきゃいかん手間と時間が問題でして。

おいら今、職場の業務を支援するプログラムを作ってたりするんだわ。それが似たような状況になってしまってるんで、世の中的にもそうなんじゃないかって気がしてて。

おいらも便利なもののラインナップをどんどん増やしていってドヤ顔してたんだけど、実際に使い切ってるのはおいらだけということが判明して。ほかの人たちは期待したほどは使ってないんですよ。聞いてもおいらへの気遣いフィルターが効いてしまって、なかなかフィードバックが来ない。ていうか何をどうして欲しいかなんて、ユーザーにとってはその製品が使にいくけりゃ別の手段を取るわけで、その製品について深く考察するなんてことはないんですわ。当たり前ですな。

てことで、どう改良すべきかは、供給側で考えて現物を作って提案しなきゃなんないわけ。で、悪い意味で存在感あり過ぎなんじゃないかと思うに至ったわけでして。

もう少し具体的にどうするようにしたかっつうと

こんな感じでやってみてるよ。そうするとどうなるかっつうと、例えば2つの機能をまとめてみたやつで、入力ボックスがそれぞれのぶんで2つになってしまったのがあったんだわ。統合前は入力場所を間違うとエラーが出てたけど、どっちに入れても自動判断でちゃんと処理できるようにしてみたり。そこまで行くと入力ボックスを1つにしてもいいんだけど、配置の視覚デザイン的にそれはそれで混乱しそうだったんで、2つのままにしてる。

んでまぁ最近そういう方向でやってて気づいたんだわ。使いにくい多機能ってこう持っていけばいいんだなーなんてさ。縦割りになってる要素同士を統合・融合させると、必然的に単純化の方向性が生まれるんですな。

んでこれとっくにやってる IT 企業があったよ。Apple だわ。あそこは絶対これ意識してモノを作ってると思う。Mac OS X って代替わりごとに使わん新機能が増えていくんでめんどくさいなーと思ってたんだわ。ただ、増えていくごとに古いものは統合されたり、要らない機能は削られたり、操作が簡単になっていったりもして。てことで、はじめは「そんなもん使わねーよめんどくせーな」という新機能も、待ってればだんだんこなれて使いやすくなっていくんですわ。

Mac OS 8.5 の鳴り物入りの機能で、"Sherlock" とゆーローカルファイル検索機能があったんだわ。これ、ほかに eBay だの何だのの他社サービスも検索できる機能もあった。おいらはローカルファイル検索のみに使ってて、かなり便利だったですよ。

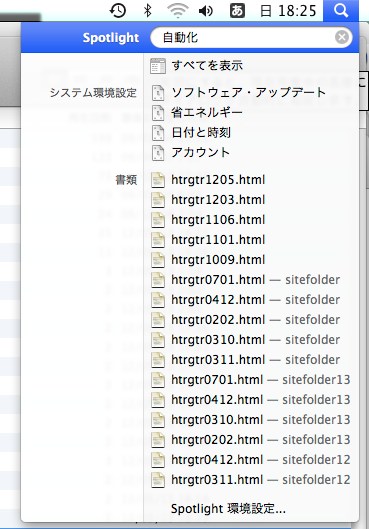

OS X になってからもしばらくは存在してたけど、今はもう Sherlock という名の機能はなくなってる。そうなるまでに、メインのファイル検索は "Spotlight" が担うようになった。Sherlock は他社サービスの検索機能だけすることになったけど、あまり需要がなかったらしくて Sherlock ごと廃止されてしまった。まー日本市場で eBay だのアメリカのチケット予約サイトを出されてもなぁ。

んで以下は Shoerlock の見栄え。上が OS 8.5 用(検索結果が出る前の入力画面だね)。下が OS X 用。ウインドウの見栄えから、OS X 10.2 までのものですな。

ちゃんと独立したウインドウを持ってたんですよ。それだけの存在感があったんですよ。ところが後継の Spotlight ではどうなったか。

こんなもん。Sherlock 時代の存在感、見事に消え失せましたなー。しかも気づかんうちに索引を作るらしくて、検索が速いんですわ。イライラさせないっつう意味でも存在感が薄くて。

ほかには、OS 9 機と OS X 機との直結でのデータのやり取りは、細かい設定がいっぱいあって大変だった。けど OS X 同士だと、特に 10.2 以降は「こんなんでつながるんけ?」ってほど簡単になったよ。

Mac は Windows に慣れた人からすると使いにくいらしいけど、それは逆向きでも同じ。操作の様式が違うってだけのことでして。おいら Windows は今も詳しくないから知ったかぶっちゃいかんけど、とりあえず Mac のほうはどうもそういう簡略化とか「誰でもできる化」を意識して指向してるっぽい。そういや初代 Macintosh の CM キャッチコピーは "The Computer for the Rest of Us."(取り残された人たちのためのコンピュータ)だったそうな。取り残されてない人たちってのはコンピュータの専門家やマニアな人たちのことで、Macintosh は「誰でも使えるコンピュータ」として生まれた、と。今もその路線は継続ってことかな。

なんか自分の現状とシンクロした気がしたもんだから。Mac の宣伝みたいになってしまったけど、これって技術の進むべきまともな方向のひとつなんじゃないかなとも思って。最先端分野や新機能を発想・開拓・実用化するのももちろん王道のひとつだけど、「日本の技術力」ってどうもそっちに偏重で、使いやすさや分かりやすさが二の次になってやしないかと。

なんかちょっと気持ち悪い現象というか。YouTube を観ると、映像の下のほうに広告が出るじゃないですか。それが、ハードディスクサドンデス以来、やたら PC データ復旧の広告ばかり出るんですよ。

どう考えても YouTube でおいら向けに選別してる。YouTube は Google のサービスなわけで、データ復旧の業者を探したのは Google でだった。そこらへんでマークされてるのかも。おいらは YouTube アカウントは持ってるものの、これログインしてない状態で出てきた。Google アカウントもあるけど、こっちも最近はログインしてない。けどやっこさんはおいらを識別してる。

ヒントがもうひとつ。データ復旧業者を探しまくったのは、復活した iMac じゃなくしばらく使ってなかった Power Mac G4 のほう。当たり前だけど。てことは Google Ads 側でおいらを識別する方法はクッキーじゃないってことかな。IP アドレスで管理されてるのかな。

しかし頼みもしないのに個人情報を漁られて勝手に管理されてるのってさ、なんかどーにも薄気味悪いですなぁ。検索履歴、すげー握られてるんだろうなぁ。Google 検索やめようかなぁ。YouTube でも、無駄かもしんないけどログインしないでおこうかな。

うちフレッツ光なんですわ。終端装置からしばらくファイバーケーブルを外しとけば、プロバの IP マスカレード機能で、またつないだときは別の IP を割り振ってくれるはず(地元の小規模プロバなんで、接続を切ってすぐつなぐと同じ IP アドレスになってしまう。切るのは数時間か?)。けど光電話だから、その間はうちの家デンが死んでるってのがツラいとこ。

Google は社会に対する理念の宣言で「邪悪にならない」的なことを謳ってるそうだけど、アメリカの大企業って自分の都合次第でそこらの倫理観をグダグダにしてしまいそうだからなぁ。こんなアバウトな理念、後付けの理由や解釈でどうにでもなるし(何も言わないよりましだが)。この追尾の手から逃れる策はないもんですかねぇ。

Google の広告掲載のやり方は大変効率的だとかで、Google はそれで業績を伸ばしてきたらしいんだけど、ほんとにこれは効率的だろうか。おいらの例では、データ復旧業者の情報が欲しかったのはもう過去の話。Google 検索で用が足りた。信頼できそうな業者はそこでもう見つけた。次回も確実にそこに頼むことに決めてる。

そんなわけで、今さらデータ復旧業者の広告を繰り返し出されても不必要。邪魔。うざい。やめてほしい。勝手においらの個人情報を漁る Google きもい。こっちくんな。とまぁおいらの中で今 Google 株は暴落中。YouTube に出る広告は絶対に見ないことに決定。

てことで客に悪印象を与えるこの広告ビジネスモデル、どこがどう素晴らしいんで?

ふいと思い出したんですわ。

2010年9月、おいら、今までの生涯最大の長蛇の列に並んだんですわ。2時間待ちだったんですわ。八戸人は基本、列に並ぶの好きじゃないんですわ。けど全然イライラしなかったなーと。イライラどころかウキウキしっぱなしだったなーと。

はやぶさカプセルの展示@宮城県角田市。

ついこないだハードディスクがお亡くなりになって、そのとき撮った長蛇の列の写真も消滅してしまったんだけどさ、まーとにかくすげー長い列で。んでも誰も不機嫌じゃなかったですよ。小雨が降ってたのに、みんな楽しそうに順番を待ってたですよ。そういうのもあるんだなー。

あれってきっと理由のひとつに、自分が好きなものがこんなにたくさんの人も好きで、しかもそんだけたくさんの同志を一度に見たのが初めてだったっつうのもあったんじゃないかなと。

はやぶさブームの主な舞台はネットだった。マニアが盛り上がり始めた2005年からずっと。2010年6月の帰還が近づくにつれてファンイベントや関連映像の上映会なんかが各地で盛り上がっていったけど、大部分のファンは、互いの姿を見ぬままだったんじゃないかな。とりあえずおいらがそう。

んでまぁ帰還後、「ご本尊」を拝めるまたとない機会が全国順次公開の形で到来ってことで、2010年9月の角田市に集まった人たちもまた、ほかの大勢のファンの皆さんを初めて見たんじゃないかなと勝手に想像したぐらいにして。それまで個々のファンが互いの顔も知らずにネット上でつながってるのが標準状態だったんで、あのときは巨大なオフ会のノリもあったのかもなぁと。

みんなカプセルを見に行ったものの、あんなに大勢の「オレら」を図らずも目撃して、なんだかそれでうれしかったのかもなぁと。

思わず「オレら」と書いちまったけど、老若男女というか全世代が性別を問わずに集まってたよ。それもまた壮観で。2005〜2007年の時点で何らかのオフ会がもしあったら、きっとファン層はもっと限定されてたろうな。20〜40代のムサい系の野郎でほぼ全部って感じでw

いや2009年11月初旬までずっとそうだったに違いないww

転機としては、最後のエンジントラブルとニコイチで大復活。そしてあの伝説の動画(ニコニコ動画)。ここから先、ファン層が一気に「性別・世代を問わず全部」まで拡大したよ。

なんだかあのときの列待ちを思い出して気分よくなったですよ。そして久々にあの動画も見て、やっぱし笑っちまったwwww

つくば市の竜巻、すごかったみたいだね。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

竜巻っつうと映画『ツイスター』が有名ですな。驚異の映像でなぁ。CG ってここまでできるんだなーって感じだったわ。あとストーリーがつまんなかったことでもおいらの中で有名w

んで今回の実物の竜巻映像を見てて思ったんだわ。あの見えてる竜巻本体っていったい何なんだと。

まー簡単だけどさ。雲だよね。上空の雲から下に伸びてるし。んでまたなんで、周りの空気は透明なのに、あそこだけ雲になって可視化されてるんだと。

雲の正体は細かい水滴ですな。風呂に入ってると、近眼のおいらにはたまにどアップの湯気が見えたりする。んでまぁ小さな水滴がつぶつぶと空中を漂ってるのが見えるんだわ。てことで「雲=湯気=小さな水滴の集まり」というのはまぁ理解できる。

雲は普通は高い空にあるわけで、ときどき地上の高さで発生することもある。霧ですな。

てことは、竜巻が起きてる場所の空気ってのは、雲が浮いてる高い空や霧が出てるときの条件と同じなわけで。その場所だけ、水蒸気が液状になってるわけで。

局所的に雲っぽいものができるものに、F-1 のウイングがあったり。ウイングの端に雲が短く発生したりするんですな。飛行機でも翼端から雲が尾を引くことがあるね。「紅の豚」でその表現があったと思った。ただ、その絶対位置でその雲は長くは存在しないで、けっこうすぐに消えてしまう。空気の条件が元に戻ってしまうからだね。翼端では雲の発生がそのまま続くんで、翼端から雲の尻尾をたなびかせてるように見える。

F-1 のウイングでこの雲が出るのは確か、天気が悪くなる前触れだった気がする。てことは気圧や気温が低いってことかなと。Wikipedia 飽和水蒸気量によると、関係するパラメータは温度らしい。気圧が主に関係するかと思ったら。ふーんそうなのか。てことは、竜巻の中では一時的に気温が低くなるってことですかね。

巻き込まれた空気は加速されるから、そりゃ温度が下がりますな。運動エネルギーが増えたぶん熱エネルギーが低くなる、と。

とりあえずそんなこんなで竜巻が人間の目に見えるものなわけで。これって比較的ラッキーなことなんじゃないかなと。被災された方々からすると何もラッキーじゃないけど、竜巻が発生してることを、何の装置もなしに、ある程度離れたところから発見できる。発見したら、それがこっちに向かってるかどうかを察知できるわけで。

これがもし透明のままだったら、身の安全を図るのにかなりの難敵になりそう。大地震がまさにそれ。予兆を察知できる装置も緊急地震警報くらいしかないわけで。地震の予兆を可視にできないかな。それが地震予知なわけで、なかなかうまくいってないと。どうにかならんかなぁ。

もう半年も前のネタだけど、TPP の「バスに乗り遅れるな」論、それ自体おかしくね? 今さら気づいたことがあってさ。

バスに乗り遅れるかどうかが気になるのは、乗ると決まってからの話でして。その前に、そのバスに乗るかどうかが決めなきゃなんないわけでして。その段階で乗らない派の人に「バスに乗り遅れるな」とまくしたてるのは意味をなしてない、てことに今さら気づいた。

乗りたい派からすれば、乗ることに決めてるんだから乗り遅れてしまうかどうかはそりゃあ気になる。だから乗りたい派同士では「バスに乗り遅れるな」論は通用する。

けど乗らない派にすれば、そもそもそのバスに乗る気がない。乗る前にバスが行ってしまっても一向に構わんし、むしろ乗り遅れてしまえば思惑通りにバスに乗らずに済んで、むしろ都合がいい。「乗り遅れたい派」とも言える。

そんな乗り遅れたい人たちに「バスに乗り遅れるな」と言ったってねぇ。

……、

……、

……。

ああそうか、乗りたい派が煽りたかったのは乗らない派じゃなく、どっちにしたらいいか分かんない派だったんだ。そこらの浮動層を味方に取り込みたくて、あんなにせっついてたんだ。そういえばそうだったっけ。なんか1周してようやく腑に落ちたw

おいらもそういやハッキリとどっちがいいかよく分からんくてさ。てことで「バスに乗り遅れるな」と声をかけられる対象だったはずなんだな。

けどあれって逆効果だったよね。少なくともおいらにとってはそうだった。あのスローガンを聞けば聞くほどうさん臭い気がしてさ。おかげで乗らない派に気分がずいぶん寄ってしまった。

だって乗りたい派の人たち、乗った方がいい理由もろくに言わずに、聞かれてもちゃんと答えずにお茶を濁して、その上で「バスに乗り遅れるな」だもんなぁ。怪しすぎるってなもんで。

「今すぐ入会しないと入会金と会費が上がって不利になりますよ」とゆーマルチ商法の講演を、かつて聴きに行ったことがあるわ。そのネズミ講に乗ってしまった知人とのお付き合いで。あれと同じ感じがする(けど相手はさすがにプロで、結局おいら乗らなかったけどしばらくその気になってた)。

おいら TPP そのものはいまだに分かってないけど、推進派が信用ならないことは「バスに乗り遅れるな」でよく分かったですよ。くわばらくわばら。

毎度ばかばかしい妄想ですわ。

なんか欧米では数年前から弁当が流行ってるそうな。日本食ブームってのもあって、中身も日本式だったり、洋風でも箸で食べたり。YouTube で "bento" で調べると、その活況が分かるかと。

あと何かのまとめサイトで見たんだけど、おにぎりも人気らしい。アニメでおにぎりを食べる場面を子供の頃から見てて、どんなにうまい食い物なのかと想像を膨らませてたんだよーという感じらしい。日本人で言えば、小池さんのラーメンとかギャートルズのマンモス肉とかのノリなんじゃないかとw

日本食ブームって寿司偏重だと思ってたら、庶民の味も着々と世界に広まりつつあるようですなぁ。

ここまでは調べれば分かることでして、ここからは勝手な妄想。

いやさ、おにぎりのことなんだけどさ、おいしいじゃないの。コンビニみたいな製品のおにぎりもいいけど、ちょいと塩を振った手で握ったやつもたまんないじゃないの。外国の人でアニメでおにぎりを知ってて、大人になって食べた人はどう感じてるか分からんけど、例えば観光や仕事で日本に来て初めておにぎりの存在を知って食べてみた人なんかにも大好評なんじゃないかって気がする。

てことで、おにぎりに恋してしまった外国の方々にさ、焼きおにぎり(そのまま・しょうゆ・みそ)を紹介すると、なんかとんでもないことになりそうでさw あれがまたとんでもなく美味いじゃないですか。あの香ばしさ、危険なほど魅惑的じゃないですか。ハードなアウターにホクホクのインナー、最高じゃないですか。あちーあちー言いながらヤケドしないようにちょっとずつ食うの、格別じゃないですか。

おにぎりは海外で知られるようにはなってきたものの、焼きおにぎりはまだまだ知られてないディープジャパンな料理なんじゃないのかと。

普通のおにぎりが「子供の頃にアニメで見てからずっと憧れてました」なんて伝説のフードなんなら、あちらさんから見てさらにその奥にある未発見の秘宝「焼きおにぎり」こそ(別に隠してるわけじゃないが)、まさに伝説奥義なんじゃないかなと。

いやほんと根拠のない妄想で語っちまったけど、きっと焼きおにぎりのうまさはまだ知られてないという仮定を無理に通しちゃう日。

世界の人々よ、日本の眠れる宝を是非掘り当ててみてくだいませ。

焼きおにぎりって居酒屋チェーンでよくメニューにあるよね。今、海外でも日本風の居酒屋が流行ってきてるみたいだから、案外焼きおにぎりも普通に食べれるのかもね。

『テルマエ・ロマエ』、映画版もおもしろかったー。おもしろすぎて涙が出てきたですよ。原作漫画はもうその好評ぶりは知れ渡ってるかと(「スカッとさわやか」はすげー笑ってしまった。エピソードはどれもいいけど、山賊を手なずけて温泉街を作ってしまうのが特に好きだなー)。

ルシウス役が阿部寛だと知ったのは2ヶ月くらい前かな。ほかのローマ側の主要キャストの写真も見て、その発想に既に笑ってしまってたよ。この時点でもう映画企画側の勝ち。コメディなんでもうそれだけで充分なんだけど、作品そのものはそんな素人の知ったかなんてはるかに超えて面白かった。

ローマ側のキャスティングは「濃い顔」で選ばれたそうで、ほんと違和感なかったわ。エキストラの人たちはもろに白人だったり黒人だったりラテン系だったりなんだけど、なんで日本人俳優がその背景にフツーになじむんだwww 発想からしておかしいだろwwwwでもなじんでたwwwww

ふさわしい言葉を思いついたですよ。

「やったもん勝ち」wwwwww

古代ローマの壮大なセットはアメリカの映画用のものをお借りしたらしいけど、効果的に使い切ってたと思う。浮いたカネは使うべきところに使えばいいってこと。そこらをきちんとやってのけたみたいで、20年くらい前までの日本映画につきものだったケチ臭さやビンボ臭さ、ストイック臭さなんて微塵も感じさせなかったですよ。

「映像で遊ぶ」というセンス、どこから来たんだろ。ウォッシュレットのあの無駄に美しい描写といい "BILINGUAL" 表示といい、水の渦に巻き込まれる人形といいww 原作に限らず漫画一般ではもう取り入れてる感覚のような気がするけど、映画で堂々とやっちゃうのって今まであったかな。んでこれがギャグとしてきっちり効いててなぁwww やられたですよ。

日本映画ってもしかして、世界の誰も知らない新たな分野を開拓しつつあるんかなぁ。そんな予感さえしてしまうほどの見事な出来映えでございました。あーほんとおもしろかった!! この映画の製作に携わった皆様、素晴らしいお仕事でした!

映像のタッチ、現代日本と古代ローマで使い分けてたね。日本の場面はあまり陰影を強調せず、現実そのままっぽくてちょっとだけ青っぽい日本映画の王道な色合い。ローマの場面はハリウッド的な陰影くっきりな色合い(赤味が多めなのは日本の場面との対比かな)。両方の世界を行き来する阿部ちゃんの表情も、それで微妙に違って見えたりもして。そしてたぶんそれも計算の内だったかと。

アメリカ人の特に男性って、けっこうすぐにキレて "Yes or no!" と二者択一を叫んで迫ったりするイメージがあるんだが(実際そういう場面を何度か目撃したことがある)。

日本語にすると「は・っ・き・り・し・ろ・よ!」が近いかな。

んでこれ、たぶん大方の日本人が持つアメリカ人のイメージと一致してるんじゃないかと思う。

つーかこれ昔からよく言われてたよね。少なくとも1980年代から。んで Yes か No かの態度をはっきりさせることが国際化で、日本人は全然そこらが田舎者感覚で、だから日本はダメなんだという結論に必ずつながっとったですよ。そんな中、石原慎太郎が「NO と言える日本」なんて本を出して話題になったりもして(落合信彦によるとアメリカの議会で曲解を混ぜ込まれた形で議論になったらしいけど、アメリカの一般人の間でも話題になったのかは不明)。

んでそこから日本人による日本人論とかが盛り上がったりしたわけで。批判的なり擁護的なりで。「態度をいちいちはっきりしないと、世界からは何を考えてるのか分からん薄気味悪い奴らだと思われる」「日本の文化は曖昧さや灰色の部分を認めて大事にするんだから、そう簡単に白黒だけでは物事は決められない」なんて大体そんな感じで。

大抵この両論がぶつかり合っては相殺して、という感じで、何の結論も出ないまま21世紀に突入したわけですよ。

今ふと思った。議論の前提は本当にこれでいいのか?

「アメリカ人の常識=世界の常識」なのか?

似たような例。1990年代、バブル崩壊で勢いを失った日本に、アメリカは今度は民間企業レベルで圧力をかけてきた(その前は政府レベル)。「グローバルスタンダード(世界標準)」とかいう殺し文句とともに。曰く「日本の商習慣は世界的に見てローカルなものが横行して、非効率で閉鎖的だ。グローバルスタンダードを受け入れて市場を解放しなさい」なんて感じで。

何のことはない、「グローバルスタンダード=アメリカ国内の地域的な商習慣」だったわけで。商習慣がアメリカ式とまったく同じじゃなかったから、アメリカ人がアメリカ式で日本で商売するには非効率で閉鎖的に見えたってだけ。んで日本の商習慣はそれからかなりアメリカ的になったと思う。外国企業に対して市場開放もしたと思う。

けど例えば、それで増えた大規模小売店はジャスコだのイトーヨーカドーだのの日本勢ばかり。アメリカ発もフランス発もみんな撤退。

自動車販売の方は、日本で見かけるのは欧州車がなんぼか増えたけど、アメ車はいまだにほとんど見ない。結局メリケンさんの主張は言いがかりでしたなぁ。そしてアメリカの自動車業界が最近主張してる日本の非関税障壁は軽自動車。この規格をなくせと言ってるらしい。軽の規格に合うクルマを作って日本で売る発想はなぜかないらしい。これも言いがかりですなぁ。

前世紀一杯まで、グローバルスタンダードを連呼してたアメリカ人も連呼されてた日本人も「アメリカ=世界標準」と勘違いしてたもんで、話はスムーズに、しかしなんだか変な方向に合意されてしまってた。

物理単位をいまだにメートル・キログラム・摂氏に移行できてない国が、自国の標準を世界の標準だと言い張ったところで、何ほどの説得力があるのかと今は思う。

んで "Yes or no!" に戻ると、アメリカ人以外で何かとすぐにこういうキレ方する人って、そんなにいらっしゃるのかいなと。態度をはっきり決める局面で日本人がいまいちドン臭いのはそれはそうなんだろうけど、それはそれでアリでもいいんではないかと。

これって外交政治にもそのままお国柄として現れてるかも。

アメリカは世界を「アメリカの敵とアメリカの味方」の2色に塗り分けて、敵には執拗に嫌がらせをしつつ、味方には「お前はあれをしろ。そっちのお前はこうしろ。俺がリーダーだ。態度をはっきりしろ。Show the flag! Yes or no!」と口からツバを飛ばして指図。アメリカが一方的に設定した敵側にも味方側にもウザがられて、見方を変えれば「アメリカ vs アメリカ以外の全部」の2色塗りになりそうな勢い。

あの国はとにかく巨万の富と巨大な市場を持ってるんで、これからも長く世界の中心であり続けると思うけど、逆に言えばカネの切れ目が縁の切れ目かも。実は本人もそれを分かってて気にしてて、それでいつも気を張ってなきゃ気が済まないのかも。としたら、普段は陽気で鷹揚なのに、ときどきいきなり "Yes or no!" と短気になるのも、そこらへんから来てるのかも。

一方、日本の外交。幕末から太平洋戦争終結にかけては、植民地に落とされずに列強として生き残るべく "Yes or no!" の強硬路線だったけど、敗戦して我に返ったというか。

しかし「列強か植民地か」だったんだよな。あの時代、こんな天国と地獄の剣が峰に立ってた国ってほかにあったんかな。戦後は「弱腰外交だ」なんて国内から罵られつつも、敵を作らず分け隔てなく助ける全方位外交で、発展途上国の方々に好かれる国に育った。ほかの先進国は、日本の経済急成長に恐怖して日本を冷たくあしらってたけど、バブルがコケた頃にはもう実力を認めざるを得ないところまで来てしまってた。

そこから20年。それまでも含めての長い時間を経て、日本の文化や日本人の感性も、多くの国々に価値として認めてもらえるようになった。結果、去年の大震災の折は世界中から多大な善意をいただいた。

"Yes or no!" は、かつて日本が世界とつながるために飲むべき苦い薬だった。それを飲めないから日本はダメなんだ、と繰り返し自虐ネタになってた。

「世界=アメリカ」という短絡思考が作った勘違いだったかなと。

昨日のログからなんか閃いた的な何か。

マスコミとアメリカって似てる気がしてさ。

ネット普及前と普及後での、立ち位置の違いというか。

絶対性の喪失というか。

幻想のバレ具合というか。

相対的に、それ以外の勢力がおしなべて得してる気がする。

旧来のマスコミの凋落に対して、のし上がってきたのはネット上での草の根的な情報交換だね。アナログ時代の草の根活動と違って、全国・全世界から見れてしまうってのが威力ですな。

おいらの場合、ネット前には世の中を知るにはマスコミ情報がほとんどだったのに、今は2ちゃんねる発の情報の割合の方が多い。直接2ちゃんに出入りしてるわけじゃなく、まとめサイト経由で。2ちゃんまとめも今は転換期にあるらしいけど。2ちゃんでスレの投稿者は趣味で無料でやってるのに、まとめサイトはそのおいしいとこだけ拾って広告を付けて収入を得てるもんだから、問題視してる2ちゃん住人が出てきてるらしい。まとめは便利で面白い。でも確かにそこは矛盾してるっぼいような。

どうなるか分からんけど、ROM なおいらは何であれ決まったことを受け入れるとしますか。やめることも含めて。

あとネット系マスコミの記事もよく見るわ。情報発信の資金・設備・流通・認可のハードルが低いせいか、紙や電波媒体の大手マスコミより扱うネタや表現の自由度が高い気がするよ。ノリもアマチュアのブログに近くて取っ付きやすいし。

おっと忘れちゃいけない。楽しいネタや役立つ情報を出してくれる皆様、伝えてくれる皆様、いつも本当にありがとう。

そしてアメリカ。かつての日本からの視点だけど、外国といえばアメリカだったよ。今は……アメリカはいろいろな外国のうちのひとつですなぁ。距離を感じるようになったわけではないけど、むしろ心理的な高度差が減って親しみやすくもなったんだけど、他の国々のことも前より見えるようにもなったのもあり、いろいろ圧倒的じゃなくなってしまったのも分かってしまってさ。ぶっちゃけ威光が消えたわ。

その一方、ネットの時代に入ってアメリカへの関心のシェアを奪って台頭してきた国々は、(おいらの主観で、対20世紀比で)中国・韓国・北朝鮮・台湾・ロシアあたり。最近はインドやヨーロッパ、アジア全域も薄く含めた感じで。中南米・カナダ・オセアニア・アフリカは関心がないわけじゃなく、これからってことでひとつ。

とりあえず近隣諸国により目が向くようになってきた。前は日本のマスコミは実情を多く語らず、イメージ植え付け先行な感じだったからな。それがネット経由で、いろいろもろもろなことが分かり始めてきて。もちろんそれでもほんの一部しか見えてないけど、情報源がマスコミだけだった頃とは別の視点も得て、ある程度の立体視ができるようになったのが面白くてさ。

対するアメリカ。おいらが得るのは相変わらずマスコミ情報偏重。ネットを見ても、大手マスコミからの情報ばっかり見てしまってる。YouTube からのもあるけど、やっぱしマスコミからの情報量が支配的。なんでこうなるんだろ。

その結果、なんかこうマスコミもアメリカも、ときどき古くさいものに感じて。陳腐さというか。

マスコミ発の情報って、スポンサーの意向を無視できないことが分かってしまった(考えれば当たり前だよな)。ていうか場合によっては、スポンサーの意向を伝えることが報道だったりすることが分かってしまった。宣伝とけっこう同義だった。バラエティ番組だとそこらはもっと露骨だったり。新聞は広告料のほかに購読料の収入があるから、収入がほとんどスポンサー頼みの民放よりは、発信情報の選択の自由度を確保できてることも分かってきた。

20世紀中はアメリカっつうと最先端のイメージだったのにな。日本人の憧れの国ナンバーワンだったのにな。今だって最先端だし、1人あたりの GDP も日本をかなり上回ったまんまなのに(日本 VS アメリカで、人口は2倍なのに GDP は3倍らしい)。あの国が(おいらの主観で)光を失ってしまったのはなんでだろう。おいらは洋楽派だったはずなのに、今アメリカでどんな曲やアーティストが流行ってるかなんて日本の音楽市場以上にどうでもよかったりする。ハリウッド映画の予算は相変わらず日本映画の数倍や10倍くらいで、役者の演技や映像技術は確かにそのぶん高品質なのに(演技陣の上層のうまさは変わらんと思うけど、日本映画はなんでかすごい下手な人が出たりする。ハリウッドじゃそういうの見たことない)、なぜか日本映画の方が面白く感じられる。

強引にこじつけたけど、マスコミとアメリカの現状、そればっかりじゃないんだと知って、おいらから見てなんだかどうでもよくなってきたという意味で似てるかなぁと。

ゆとり教育の是非についての決着はもうしばらく前についた、と思う。今はまたかつての詰め込み教育的な方向に戻したとか。なんかちょっとひと安心かな。

んで今さらなんだけど、「ゆとりか詰め込みか」という議論ってナンセンスだったよなぁと、最近になってときどき思う。

本質的な議論はどうだったのか知らんけど、とりあえず世間一般では、

ゆとり←教育内容を削るなんてとんでもない

詰め込み←人間性を磨く余裕がなくなる

というツッコミ合いで、その間で世論が揺れてた気がする。ゆとり賛成派がメジャー勢力になったことはなかったと思うけど、大体こんな感じだったんじゃないかと。

なんでまたそんな二元論に陥ってしまったのかと。両方いっぺんにやろうっつう話がどうして出なかったのか。

いや半分ずつとかじゃなくて。

例えば学習速度が倍になれば、カリキュラムの半分の時間で学習が終了なわけで、残り半分の時間はゆとり教育的なゆとりを楽しめるわけで。これが最も建設的な回答だと思うんだが、なんでけなし合いで終わってしまったのか。なんで強引にゆとり教育をやって、また強引に元に戻したのか。教育現場だの教科書作成の業者さんたちがただただ混乱することになってしまった。

双方の意見を満足させるには、無理のない形での高速学習ってこと。んでこういうのって民間業者レベルだと怪しいのも含めていろいろあるけど、文部科学省としては取り組んでたりするんだろうか。例えば小学校の6年間で覚えるものが3年で覚えられたら、中学校の3年で覚えるものが1年半で覚えられたら、そういう教育技術が開発されたら、もうゆとりか詰め込みかなんてどうでもよくなる。

効率追求というのは、企業だの経済界だののカネが絡む分野では産業革命以来、絶え間なくされてきた。今は情報革命の時代に入って、さらにその流れが加速してる。そのあおりで、単純労働なら機械にやらせればいいやというのが現実でして、教育レベルの低い人から順に機械に負けて職にあぶれていく、という状況。例えば江戸時代なら文字を読み書きできなくても仕事に困らなかったろうけど、今はもうそんな人が日本にいたとしたら、なんて考えると。今は江戸時代よりもはるかに多様な職業があるわけですよ。それでも「読み書きできなくてもいい」っつう条件でありつける仕事はかなり限られると思う。

教育が浸透したからこそ、世の中全体の教養が上がったわけで。けどもうそれが普通になってしまったら、「もっと」が欲しくなるわけで。んで現状じゃ、義務教育の限られた時間内で教える量を増やすのは、もう限界に近いってわけで。「詰め込みだ」と批判されるくらいなわけでして。もう30年も前から詰め込み教育は批判を受けてきたわけで。

その対策としてゆとり教育が出てきて。やる前からもう敗色濃厚だったみたいで。それでもとにかくやらないと納得しない人たちが文科省の中にいろいろいらしたみたいで。どちらさんにも気遣った結果、ゆとり教育は一定期間やるけど、強行継続はしないと。

ここらが問題になるのは、ひとえに教えるスピード、学ぶスピードに限界があるからですな。

教育のスピードだけが十年ならぬ百年一日という有様でして。けどそこを変える発想は今は、少なくともおいらは一度も聞いたことがない。とゆーのも、義務教育ってみんな受けてから大人になるわけで、なんとなく自分が受けた教育が最高だからそれが普通であるべき、的に感じてしまう。てことで100年間同じならそのぶんだけ、そのままでいい、という人だらけになってしまうんじゃないかと。だからスピードアップの発想に至らないんじゃないかと。

ゆとり教育をめぐるウンヌンでよく分かったのは、まさにそのこと。「自分が受けた教育が標準であるべきだから、ゆとり教育は認めない」というやつ。前にそこらの矛盾点を書いてみたっけ(2009.6.25)。主観なんですわ。

やるとしたらかなり革新的な方法を採ることになるだろうけど、方法が決まったとしても、はじめは反対論者がいろいろうるさいんだろうなぁ。「自分の受けた教育こそが至高。例外は認めない」ていう人たちが大勢いらっしゃる限りは。

ドラえもんの「暗記パン」ってけっこう読者には人気なわけですよ(トイレに行くと消えてしまう記憶だけどw)。詰め込み教育ってまさに暗記が多いわけで、ここでの労苦と時間をガッツリ削れれば、学習もザクザク進むんじゃないですかね。

あと算数・数学の論理性はどうすりゃ効率的に理解してもらえるだろう。「ああそういうことか」と気づくかどうかでして、なんぼがんばってもなかなかそこに至らない子もいれば、たまたまサッと気づいてしまう子もいるわけで。そこらへん偶然に頼る要素が大きいのがちょっとな。それを気づきやすくするよう、教育界もあの手この手で工夫してるのは分かる。

そこらへんの改良とか、なんか全然発想さえしてないように思えるんだが。文部科学省のお偉い方々はどうお考えなんだろ。

「だったらもっといいのをお前が教えてくれよ」と言われてもまたおいらは丸腰だったりして、こっちもまたすごく情けない状況なんだが。

ヘビってウロコがあるじゃないですか。おいらはちゃんと見たことないっけな。まーウロコがあるっていうじゃないですか。

ウロコといえば魚が本場ですなぁ。

ヘビって爬虫類ですわな。魚類から進化するにあたって、いったん両生類っつうジャンルを通り抜けてきた。はず。

両生類、ウロコはないじゃないですか。ぬめぬめじゃないですか。

魚類にもウロコがなくてひたすらぬめぬめなやつがいるから、両生類ってのはそういう、ウロコなしの魚から進化したんじゃないかと思う。ナマズとかさ、ドジョウとかさ、淡水魚でウロコがないやついるじゃないですか。そこらへんから来てるのかなぁと。

んでなんでまたヘビになったらいきなしウロコに戻ったのかと。

聞きかじりの話でアレだけど、生物進化は元に戻ることはないとか聞いたことがある。戻ってんじゃん。

……、

……、

……。

似て非なるものか? 「相似」ってやつか?

一応それだと合点が行くなぁ。よく分からんけど。

磁気テープ記録媒体ってもう久しく前に臨終したもんだと思っとった。どっこい生きてやがった。超大容量データ保存用として。

ハードディスクってイマイチ信用できんもんなぁ。安くて大容量だけど、いきなりクラッシュするもんなぁ。おいらついこの前やられたばっかし。てことで、高信頼性も担保できるってのがテープの魅力。

ただ恐らく、機械式駆動装置が必要だし接触式だし、そもそもテープ方式だしってことで、読み書きの回数制限や頭出しの速度はハードディスクだの DVD だのより著しく劣るんじゃないかと。

それでも、業務用として今も現役ってのがなかなか嬉しい衝撃で。

LED 電球の付け根半分が暗いのって、単にコストダウンのためなんじゃないかって気がしてきた。

「LED は熱に弱いから、ごっついヒートシンクをつけなきゃなんない→どうしても付け根側はヒートシンクに食われてしまって、光が回り込めない構造になってしまう」とゆー理屈をしばらく前に何かで読んで、鵜呑みにしてたんだが。けどさ、だったら発光部(「外から見て光っているパーツ」の意味で)をもっと大きく膨らませて、ソケットの側から見てヒートシンクよりはみ出すようにすればいいんじゃん。発光部は半透明だから、それである程度の光が付け根側に回るだろ。とまぁ去年撮った写真を引っ張り出してみた。

左側は蛍光ボール。右側は LED 電球。

蛍光ボールの方は発光部がちょっと膨らんでるね。根元方向がすぼまってる。LED 電球はまぁそんな感じ。

蛍光ボールの発光部ってガラス製だよね。旧来の白熱電球もそう。ガラスはすぼみ加工がけっこう簡単ってことかと。対して LED 電球。発光部はプラスチック。プラスチックって金型成型だから、すぼみ加工が難しいんだよね。不可能ではないけど面倒なぶんコストがかかる。

結局はここをケチってるからこんなふうな現状になってるだけって気がする。

LED 電球の発光部も半透明ガラスにすりゃいいんじゃん。

と思うけどどうなんでしょ。プラスチックにこだわる理由がきっとあるんだろうけどもさ。

てなわけでもうちょっと LED 電球の画像を調べたらば、

東芝の LED 電球の発光部、しっかりすぼまっとりますがな。そしてその最大径と同じぶんだけヒートシンクをわざわざ膨らませて、せっかく根元方向に漏れた光を完全遮断。意味わかんね。

仕様について、メーカー間で何らかの暗黙の合意でもあるんか?

つか去年の9月の時点で、LED 電球と蛍光ボールの消費電力は変わらないっつう、おいら的には衝撃の事実が発覚したわけでして。

その何年前から LED の発光効率を上げる(消費電力を下げる)研究が続いてきてるわけです。成果とか上がってるはずなんだけど、まだ特に一般製品には反映されてないらしい。

消費電力が下がれば発熱量も下がるわけで、ヒートシンクは小さくて済む。てことで発光部(昨日と同じ定義)に比べてヒートシンク部を細くできるわけで、ようやくまともな電球としての広い照明範囲を獲得できるはずなんだわ。

それが進む気配がないってのは、やっぱし製造コストなんじゃないかと疑ってしまうわけで。低発熱の LED は今のところ普通の LED より高価だろうしなぁ。

白色 LED は青色 LED の実用化でようやく現実になった。青色 LED が初めて一般販売されたのが1993年。基幹特許が発効したのがその1年ほど前とすると、20年後の今年でその特許が切れる。1993年より後に青色 LED の特許発効ってことはなさそうだから、どんなに遅くても来年中には1993年時点で発行済みの特許が切れる。これからは20年前と同じ仕様の青や白の LED は誰でも勝手に作れるようになる。なんかそこらへんの動きを読んで、メーカー各社は一般人にはなんだかよく分からんヘンテコな裏操作をしてるような気がしてきたですよ。

別の特定の権利の関係で、各社とも一斉にこの仕様にせざるを得ないのかもしんないけど。

竹って宇宙に持ってったら爆発するかな。

だってほら、竹の中身って密封された空洞だからさ、中は空気が入ってるからさ、国際宇宙ステーションのエアロックに入れて、外側のハッチを開けて真空になったとたんそりゃあもう勢いよくパーン!と、

……、

……、

……。

音はしないよな。真空だもんな (^_^;)

どうなんだろね実際。1気圧程度の気圧差なら耐えちゃうかもしんないしね。かなり肉厚だし。

ああでも軸方向の隔壁は薄いよな。しかも平らだから、圧力差に弱いかも。

節が何個もある竹棒を真空に曝したら、うーん、まず両端の隔壁が破れて、そのひとつ内側のが破れて、またその内側が……と順繰りに破れそうな気がする。パパパパパーンと、

……、

……、

……。

音はしないんだよな。真空だもんな (^o^;)

なんか音なしだとあんまし面白くないかなー。

前にさ、説明上手になるための本みたいなのを読んだことあったんだわ。その本で、んーそれはどうだろうかなぁってのをひとつ思い出してさ。

「東京ドーム○杯分」

大きさや量の例えの分かりやすさとして、その本が絶賛してた表現なんだわ。日本人なら誰でも具体的なイメージが掴めるとかゆー理由で。

わかんねーよ東京ドームの容積なんて。青森県民の誰でも直感で分かるようなものじゃ決してないと思うが。

どうせアバウトな尺度だから、ナゴヤドームだの福岡ドームだの、あるいは屋根がなくても甲子園球場だのに通い慣れてる人なら、「東京ドーム○杯分」は類推でだいぶ分かるかもしんない。けどなー東北の人ってあんまし野球場に行く習慣ないのよ。楽天のホームの仙台近辺だけは別だろうけど、その他の東北の土地にプロ野球なんてそんなに来ないんだわ。八戸なんて20年に一度来るか来ないかだぞ。そういや八戸には二軍戦すら来なくなった気がする。むしろプロレスの方がよく来てくれる。

この本を読んだのは、まだ今より野球人気があった頃だったと思う。しかしこの例えかたはナシではないとは思うが、絶賛するほどではないと思うぞ。

東京の人ってやっぱし、「東京の常識=日本全国の常識」と思い込みがちな気がするよ。区別できないというか。

おいら東京ドームに行ったことはある。10年以上前に青森県が大物産展を2回やりまして、そのうちの1回(2日間)に出展業者として参加したんですわ。準備の日も入れて3日間、東京ドームで仕事してた。けど「東京ドーム○杯分」と聞いても、「ああー、あの大きさね。あれの○個分かぁー」とはなんない。3日程度じゃダメらしい。

そうゆー個人的・主観的感覚が元ではあるけど、その例え、やっぱしあんましよろしくないのではないかな。とはいえ代案も特に思いつかんけどさ。

「東京ドーム○杯分」の例えが出回る前は、「石油タンカー○杯分」だったと思った。

むしろこっちのほうが分かった気になれるような。どうせどっちもよく分かんないけどさ、タンカーだと外見の写真を見たことあったりするでしょ。甲板に人がポツネンと立ってたりして、大まかにスケール感も分かるようなの。形もヨーカンみたいで分かりやすいし。てことで東京ドームよりはなんぼか直感的な気がするんだが。

東京にしかないもので全国民が分かるはず、なんつう前提の時点でおかしいんだから、ここはひとつ昔に戻すというのはいかがでしょうかねぇ。

為替介入について、前にどっかのまとめサイト様で読んだ説明があってさ、なるほどなーとその意味を初めて納得したことがあってさ。

口先介入とゆーのもあるけど、実際の介入ってあるじゃないの。政府と日銀がある日突然、日本円だのドルだのユーロだのを大量に売買するやつ。

去年、円高がどんどか進行してるタイミングで日本がそれをやったですな。案の定というか、円安に触れたのは一瞬だけで、すぐに元の値に戻ってしまった。そして円高が、その前と同じペースで進んでいった。

意味ねーじゃん。

そのときそう思った。

けど意味があるらしい。

為替相場が円安に一瞬だけ反転するあのタイミングで、海外にいる日本企業は一斉に現地通貨やドル、ユーロを円に両替するらしい。そのぶん円建てで利益が増えるもんな。んで日本の政府や日銀が市場に大量放出した日本円をすぐさま日本企業の海外支社が買い取るもんだから、相場は一瞬で元に戻ってしまうと。なるほどなーと感心したわ。

もしかしたら海外企業や証券会社で円を保有したがってるところなんかも、あの作為的な円安の瞬間を狙って行動してるのかもね。ていうかそうしない理由はないわけで。あと為替のデイトレーダーにとっては格好の餌食かも。

為替市場じゃドルとユーロがなんだか不安視されてる中、比較的安全そうな日本円の人気が続いてるわけでして。それが慢性的な超円高になって現れてるわけでして。

海外の日本企業にとっては、介入で一瞬でも円安に振れるのはありがたいはずなわけで。それで日本企業がそのぶん潤うはずなわけで。日本円は基本的に日本国内で使うものなんで、そのぶん国内をお金が還流して、そのぶん内需による景気の下支えと税収の維持が期待できるはずなわけで。それなら日本が国として介入をやる意味があるはずなわけで。

ところがこれ、日本国内の消費活動で循環するためのお金と見ればそれはいいことだけど、個人や法人での財テク目的となると、「日本円が安くなった瞬間に買い込んで、すぐに値が戻るからそのとき放出」となる。一瞬のタイミングさえ逃さなければ、誰でもできる単純な儲け方が成り立つってこと。この場合は日本の国内市場へのメリットはないと思う。世界中のうまくやった投資家が得するだけで。

一瞬とは言っても何時間かは持続するから、手作業でも売買の取引はできそうだね。個人デイトレーダーにもチャンスはあると。金融系の企業ともなると、たぶん自動化で仕込みをするはず。「そろそろかな」というあたりでそれを起動。円相場がある勾配以上で急落したときにすかさず買うと。値が落ちてる間じゅう、設定しといた支出上限額まで買い続けると。もしかしたらグラフの案配をプログラムで見て、その一瞬の山が立って元に戻るうちのどのタイミングで買い注文を入れるかまで設定できるかも。そのくらい禿鷹ファンドの面々ならやれるでしょう。プロだもん。

てことで問題はその比率となりますな。日本企業に利益を与えるぶんと、投資家にたかられるぶんとの比率がどうなってるのかと。

どっちの立場にとっても、「普段は高くて手が出ない商品がたまに大バーゲンやるから、そのチャンスを逃すな」ってノリですな。

普通のバーゲンセールは大々的に宣伝するもんだと思うけど、こっちはそれやると無意味なわけで、こっそり準備してある日突然実行と。けど準備期間や各方面との合意が必要なわけで、禿鷹さんたちは常に内部情報をゲットできないかといろいろえげつない行動をしてたりしそうだな。

製造・販売系の日本企業はそこまでできるかどうか。本業は金融じゃなく製造・販売だからね。そこら実は、ファンド系の企業に簡単に押しのけられてたりもするのかも。

そういや去年、馬鹿なお偉いさんがその内部情報をだだ漏らしたっけな。「1ドル○○円になったら介入する」とか。

マジで大馬鹿だな。

それとも禿鷹系の相場師たちを意図的に混乱させるための、高度な口先介入だったのか。そうは思えんかったけど。

世界史と太陽系で、なんかちょっと似てる的に感じたものがあったんで、忘れる前に書いてみるテスト。

日本の宇宙科学研究所(ISAS)は、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰れる見通しがついたあたり(2010年のはじめくらい)から、「太陽系大航海時代」というキャッチフレーズを大々的に言い始めた。はやぶさ の知名度が上がるたびに、そのフレーズもまたいろんなメディアに露出するようになった。はやぶさ 帰還の前月に打ち上げた世界初の光子推進宇宙機 "IKAROS" が帆の展開に成功したってのもあって、そして はやぶさ がついにその旅を衆人環視状態で見事に遂げたってのもあって、「太陽系大航海時代」というフレーズは一定の説得力を持つに至った。でんどんでんどんでんどん……。

言葉の元ネタになった「大航海時代」というと、ヨーロッパが始めた大型帆船での遠洋航海ですな。その技術が確立されたおかげで、ヨーロッパ人は世界のどこへでも行けるようになった。

んでアジア・アフリカ・アメリカの各大陸を結んで貿易その他のビジネスを始めたんだけど、どこの土地の国々もヨーロッパ人から見れば未開で、ヨーロッパではある程度出来上がってた資本主義での商売のしかたをいちいち学ばせるよりも、相手国の体制を滅ぼして自国の植民地に墜とした方が、手っ取り早くて効率も良かった。その中でも日本はヨーロッパ風の商業の考え方をなりなりに理解できたらしくて、堺の港町なんかは南蛮貿易で栄えましたわな。

大航海時代っつうと征服だの植民地だのでキナ臭いイメージもあるけど、本来は貿易商売が目的だったわけで。んで航海術や武器を持てるヨーロッパはそれを持たないその他の世界から、富をどんどん吸い上げていったと。上に立った者はますます自分に都合のいいルールを決めてより豊かに、下になった者は不利な条件を次々に呑まされてどんどん貧しくなっていったと。資本主義ですわ。

てことで、世界史での「大航海時代」と「資本主義」は切っても切れないものなわけですな(かなり強引なまとめ)。

ISAS が提唱してる「宇宙大航海時代」は、日本はなりなりにそれを言えるだけの成果を上げつつある。一方アメリカの無人探査機は旧来の推進方式と片道旅行ではあるけど、水星から海王星まですべての惑星探査をしてたりする。冥王星へは今、探査機ニューホライズンズが向かってるとこ。イオンエンジンやソーラーセイルじゃない旧来方式の片道惑星間航行も含めると、宇宙大航海時代はもう始まってた。

そして資本主義もまたとっくに始まってた。

けどこっちは人為的なものじゃなく、宇宙そのものの仕組みが成す技だったりする。

資本主義は市場に放任してしまうと、景気の循環は「神の見えざる手」とかいう負のフィードバックが存在して自律安定するけど、富の集中や貧富の格差はどうしても拡大していく。人類の経済はカネの流れがそれの格差を作るけど、宇宙の場合は重力が同じ条件を作る。

物質は空間中に一応均一にばらけた状態で存在するけど、完璧ではないんで、どこかでその密度が揺らぐ。疎密が生まれる。重力の作用で、疎の空域はますます疎に、密の空域はますます密になる。これって、質量と重力は比例するっつう単純な原理がそれを起こすわけ。

それで物質が密になった空域はより強い重力を発生させて、さらに周りのものを引き込んでますます質量を大きくして、それが重力を強くして、ますます質量が集まり……と。

それで行き着く先が恒星系の誕生。中心の密度と重力が核融合の臨界条件に達して、自らが輝き出す。そのとき恒星に取り込まれずにその周囲を回ってた物質もまた同じ原理で寄り集まって、疎の空域をますます疎にしつつ惑星が生まれる。

太陽系が生まれた後、しばらくの間は惑星間空間は落ち着かなかったらしい。たくさんの岩塊が飛び交って、ぶつかっては壊れ、壊れては寄り集まり、を繰り返して、水星〜小惑星までの天体ができ上がっていったと(木星やその向こうのガス惑星ができたのは、それより少し遅れてのことだったらしい)。んで、今は大体落ち着いた状態と。

この太陽系内の宇宙資本主義、形が決まって落ち着いてきたとはいえ、今もまだ続いてたりする。そこらへん、はやぶさ が持ち帰ったイトカワ微粒子の研究が物語ってたりする。

イトカワのもとになる岩石が生成されたのは、太陽系の誕生から約1億年後の、今からでいうと45億年ほど前らしい。直径 20km ほどの星が、たぶん似たような天体同士の衝突で粉々に砕けて、その破片の一部がまた寄り集まってイトカワになったそうな。んでこのイトカワ、微粒子の研究から、少しずつ削れて小さくなってきてることが判明しまして。これから10億年以内に消滅するペースらしい。

例えば地球の表面に隕石が落ちて破片が飛び散っても、ほとんどは地球の重力圏から逃げ出せずに地表に戻ってきて、そのまま地球の一部になる。地球はそのぶん質量が増える。地球の場合、今も毎日100トンの隕石・微粒子を溜め込んでるらしい。

ところがイトカワに隕石が当たると、飛び散った破片は簡単に脱出速度(秒速 15cm ほど)を突破してしまう。そして研究結果から、ぶつかってきた隕石でイトカワが得る質量よりも、削られて持っていかれる質量の方が多いことが判明。

てことで太陽系内で一定の質量規模に達してる天体は、ほかの隕石や小天体を日々飲み込んで、巨大化していく一方。そして一定の質量規模に達してないイトカワみたいな零細企業的天体は、消滅するまでその身を削り続ける運命。

資本主義すなぁ。

というわけ。どことなく似てるものを見つけたんで、ちょっと強引に結びつけてみたってだけのお話。

経済活動の資本主義は法規制なんかで人為的に調整されて、より多くの人たちが納得できる形へと進化してきた。けど宇宙資本主義はビッグバンで宇宙ができて以来、ルールは固定。なるようにしかならないわけで、だからこそイトカワの将来も予測できたりもする。

しかしイトカワの将来ってもうひとつありまして。1億年以内に太陽・水星・金星・地球・火星のどれかに飲み込まれてしまう、というもの。こっちはイトカワの公転軌道の予測からの研究成果らしい。零細企業が巨大企業に吸収合併されるパターンでして。

この軌道の予測は、たぶんデータの精度の問題から、あまり先の未来になるとはっきりしなくなるらしい。1億年以上経ってもイトカワは生き延びてる可能性がないわけではないってこと。けどうまいことそうなっても、10億年経てばもう削れてなくなってるのは確実、と。

まーあと50億年もすれば、太陽が膨張して地球と火星を飲み込むらしいけどさ。物事の運命は、近くのより大きな物事次第ってのも資本主義っぽいですなぁ。

ただしそのときの太陽の表面あたりの密度はかなり希薄になるはずなんで、地球や火星はそのガス球の内側でしばらく公転を続けてるかもね。生き物が生きてられる状態かは分からんが。

しかし昔の大航海時代ってけっこう無謀だったというか。

コロンブスは見立て違いが大ホームランだったわけだけど、マゼランなんかすげー不安を抱えてたんじゃないかと思うよ。

地球が丸いことを証明するために艦隊で世界一周をやってみたわけだけど、当時は世界の海がひとつにつながってるかどうかなんて誰にも分かんなかったはずだからさ、途中で水路が行き止まりになってたらどうしようなんて不安が常につきまとってたんじゃないかと思って。

その部下たちはそんなわけで、賭けに勝ったわけですわ(マゼラン本人は旅の途中、フィリピンで没したそうな)。

今じゃ船で世界一周できるのは当たり前ってことで、豪華客船でのクルーズなんかきっと金持ちに人気なんだろうなぁ。あるいはヨットで挑戦する人もいらっしゃいますわな。けど16世紀初頭の当時は本当に誰も知らなかったわけで。

マゼラン海峡ってこのとき発見されたからこの名前だそうだけど、あのあたりは難所らしいね。太平洋と大西洋が狭い海峡でつながってるんで、干満での潮の流れや波の荒れっぷりがいつも凄まじいらしい。けど潮汐が引き起こすものなら、1日に2回は流れが止まるときがあるはず。攻略はそのときを狙ったのかな。ていうかその周辺だってそれなりに流れが速いはずで、帆船でたった1日で安全圏→安全圏に走り抜けられたのか、と考えると、やっぱし相当キツかったんじゃないかな。

長いこと使ってきた NTT のフレッツ光(昔は「B フレッツ」ちう名前だったと思ったのに、いつの間にこうなったですかね)、やめましたわ。au の光サービス(正式名称よく分からん)に今日、乗り換えたですよ。

プロバを指定の中から選ぶやつでさ、今まで地元のやつを使ってきたけどその中になくて、長い付き合いだった地元プロバともお別れですよ。なんか地元を裏切る気分で後ろめたいけど、もうそうしてしまったですよ。

au のセールスの根性に負けたのが大きかったけど、NTT のほうもね、なんかちょっとアレなところがあって。何って終端装置というかルータというかがですね、ファームウェアアップデートの催促がしつこくてしつこくて。これでもうなんだかイヤになってしまって。

NTT としては義務だからさ、しつこく催促するのは当たり前でして、実は NTT に非はないんだけどさ。

このアップデート、なんでも今からけっこう遠いある日付になると誤作動する可能性があるってのでさ、何年か前からアップデートしてくれと定期的に手紙が来てたんですわ。んでその手順を見るとですね、電話機からできるというじゃないですか。んでやってみてもさ、何べんやってみてもさ、できないのよ。それでできなきゃ PC からつないで直接いじればいいんだけど、もう今なら言える。アクセス方法忘れたw パスワード忘れたし説明書もなくしたww 無理wwww

『もう電話機アップデートいっぱいやったから。こんだけやればやったことになるから』と自分だけにしか通じない言い訳で強制納得してたwww

てなことでこっちはとっくに匙を投げてるのに、次から次へと届く届く催促のお手紙。頻度もだんだん上がってきた。うざくてうざくて。

電話でも催促されるようになって、3月にかかってきた電話で言ったわ。「もうすぐ au に乗り換えるからもうこのまま行きます」と。

NTT さんすんません。どう考えてもこっちが悪いです。ほんとごめんなさい。

2月の夜だったわ。積もる雪をギシギシ踏みしめて、母曰く、若い女性がうちに来たんだそうな。

別においらと何らかの素晴らしい展開になるでもなくw、au の光回線セールスさんだったんですわ。母は「なんか一生懸命で、1週間後にまた来るからそうだから、そのとき話を聞いてやってくれ」と。そこらへんの話はおいらじゃないとわからんし。

てことで、めんどくせーなーと思いつつ、その日を迎えたのでござるよ。

このセールスさんほんと一生懸命で。ストレートで押しまくられてしまってさ。そのときは「考えときます」と言って話を終えたものの、いやもう次来たときには書類を書いてハンコ押したったわ。

特に NTT にこだわる理由もなかったし、契約を取らせてあげないとなんだかかわいそうな気もしてきて。今考えると、うまくノせられたかもなぁw どっちでもいいからいいんだけどさ。

他人の(寝てるときに見る)夢なんて興味ない話とは思うけど、ネタ切れの穴埋めネタってことで。今朝の起き抜けのやつ。

「えーとすみませんお名前……『宇宙』さんですよね。読み方は『そら』さんでよろしかったでしょうか」

「『たくみのかみ』です」

「!?」

「『たくみのかみ』と読みます」

目が覚めてから、最近はリアルであり得るかもなーとかちょっと思ったりした(この方向性はなさそうかな)。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |