半角カタカナってネット上で解禁ってことでいいの?

というのがあってだな。

ていうか、おいらいまだにネット上で半角カタカナ使うの抵抗ある。たぶんこのサイト含めて、一回も使ったことないと思う。

おいらがインターネットを始めたのって1998年12月8日でさ。真珠湾攻撃の日だなーと覚えててさ。もうすぐ21年ってことで。んで当時の関連雑誌・書籍なんかで、「ネットでは半角カタカナはご法度」というのを教わったわけで。

以下、当時のネット事情を基にした説明を思い出したやつ。インターネットは世界中にある中継サーバのどれを通って目的地に繋がるかわからないわけで。んで、日本国内での通信だとしても、インターネットの中心地のアメリカのサーバを経由してしまう場合がけっこうあるのだそうで。

アメリカのサーバ OS は古いのをそのまま使ってるのがまだまだあるんだそうで。普通の2バイトの日本語の文字は、文字コード自体がそれを織り込んで作られてるから問題ない。けど半角カタカナの文字コードはもっと古い時代に作られたから、非対応のサーバ OS で間違った処理をされて、文字化けしてしまう場合がある、とのことで。

まぁいわゆるひとつのネチケットってやつだわな。「ネチケット」とか「ネチズン」とか、日本語感覚だと珍奇な言葉が当時は出回ってたっけな。今言葉で言うと「意識高い」な感じでさ。

その一方2ちゃんねるのコメントだと、これ見よがしと言っていいくらい半角カタカナがやたら使われててな。あれってきっと「ダメです」と言われてるからこそわざと使いまくってたんだろうな、と当時も今も思ってる。んでまぁ実質的に問題が出てなかったみたいだし。

となると、もう20世紀中から、「半角カタカナはネットでご法度」は有名無実だったってことになる。とはいえおいらは1999年からサイト運営を始めたんで、意味わかんないトラブル発生は避けときたくて、半角カタカナは使わん方針にしてと。必要な時って別にないしな。

もう少し時代が下って、ガラケー向けのサイトが隆盛だった頃。だいたい2005〜2011年あたりかな。ガラケーサイトはとにかく半角カタカナ推奨だったわな。これがなかなか、おいらとしては衝撃だったっけw ていうか慣れてくると、ガラケーサイト上の全角カタカナがむしろ不自然に見えてきたり。

ガラケーサイトでのまさかの半角カタカナ優遇は、端末の限られたメモリ容量と限られた画面サイズ、それ用のサーバは国内の関連企業のみで完結、っつう特殊条件の成せる技だったかと。日本のガラケーが世界進出に失敗した理由っていくつか語られてるけど、その中に「メーカーは国内市場で充分潤っていたので、海外に打って出る理由がなかった」ってのがあった。その流れでさ、「海外は日本のガラケーの強みを活かせるインフラが整っていなかった」ってのもあったかもな。

んでもう世界的に、インターネットの中継サーバの OS って、半角カタカナでも問題ないものに更新されきってると思う。サーバ OS はセキュリティが最新じゃないとおっかないしな。その最新セキュリティ機能に対応してるのは、それなりに新しい OS だろうと。

あれから20年。半角カタカナに来られるとヤバい中継サーバってもうないだろ。つかその20年前の時点で、2ちゃんねるで半角カタカナが普通に使われまくってたという事実。

まーでも半角カタカナをわざわざ使う場面もないしな。もうどうでもよくなった話題ってことで。

Wikipedia「ネチケット#具体的な例」には、いまだに「半角カナや機種依存文字を使わない」と出てるんだな。「一部環境で正常に表示されない場合がある。最悪の場合、ファイルに欠落が起きたり、経由したサーバーをダウンさせたりする可能性が高いため」となってる。けど今は事実上問題ないんじゃないかと。機種依存文字とは違うかもだけど、絵文字が共通規格になった上に、海外でも使われるようになってな。そのまま "emoji" と呼ばれてるらしい。じゃあ機種依存文字も絵文字みたいに共通規格にすればいいだろと。そういや絵文字って日本の携帯メールが発祥だよな。キャリアごとに規格が違ってたもんだから、キャリアが違う人からきた絵文字付きメールはなんか変な変換表示されてたっけな。おいらは docomo だけど、au の人からきたメール、絵文字が入るべきところに [船] とか [走る人] とか、説明的な文字に置き換えられてたよ。

映画『マトリックス』(1999)で半角カタカナがドバーッと出てきたときはびっくりだったな。

反射的に「あああーそれ使ったらサーバがぁぁぁ文字化けがぁぁぁ」とか余計な心配しちまったww

ほぼじゅびふぉ の入荷は8作品。

GHOST さんと rachie さんの日。

『主婦ラジオ』。動画の最初に出る注意書きとして「自殺に関する内容が含まれています」とあるけど、今回は特にそういうわけではなく。GHOST さんはそういうテーマが多いんで、たぶん注意書きをテンプレにしてるんだろうと。まぁ、異常な感覚・思考の歌詞ではあるけど。『円尾坂の仕立屋』を思い出させる内容でもあるけど、人が死んだりは特になし。

"Candle Queen"。生来ワガママな歌姫さんの栄光と没落の話ですな。さらっと描写してるけど、実際の芸能界ってこういうところありそうだな。

『NOVOCAINE(ノボカイン)』『HYPERDONTIA(過剰歯)』。『NOVOCAINE(ノボカイン)』は初登場 Cree-P さんと GHOST さんとの共作。GHOST さん単独の『HYPERDONTIA(過剰歯)』はその続編。お二人とも歯医者さんで嫌な目に遭われたことあるんだろうかww むしろおいらが今たまたま歯医者に通ってるんで、いやーもう、いやーもう、てな感じで反訳進めましたですよ。いやーもうほんと。

「ノボカイン」という単語を調べたらば、歯科用の麻酔薬の一種らしい。「過剰歯」は、本来ないはずの歯が余計に生えてるものらしい。

『海賊Fの肖像』。とりあえず元歌詞、著作権的に大丈夫なんだろうか。名前出しで ピーター・パン が出演してるんだが。ああそうか、原作はディスニーじゃなくイギリスの戯曲なんだな。んでその著作権は延長したり失効したり復活したりでめんどくさそうだけど、非営利ならそんなにうるさくないっぽいような。著作権をめぐるウンヌンの元も慈善行為のためだし。

んでまぁピーターパン物語の新解釈というか。なるほどなー。ニヤッとしてしまうオチ。

この EFD 作品のすごいところは、意外なメンバーが参加してるってあたり。Kiichan さんは初めてお目にしましたです。そのほかは、rachie さんなんで Anthong さんは当然として、Miku-tan さんと RO☆D さん参戦がね、あまりにも意外で。特に RO☆D さんは独自で孤高なイメージをおいらは持ってたもんで。この作品の入荷、宝物をゲットした気分。

久しぶりに『ロミオとシンデレラ』の入荷作業したわけですよ。

元歌詞が JASRAC 登録されてるんですよ。てことで、過去入荷分の元歌詞のリンク先をそのまま使おうとなるんですよ。なにぶん過去の入荷日が古いもんで、そのリンク先が今もオッケーなのか確かめたんですよ。したらそのリンク先が、JASRAC 許諾的にいささか怪しげなことが判明したんですよ(当時はそのあたりの分別が甘かった)。てことで、安全そうなサイトを探してリンク貼ることにしたんですよ。そしたら……。

こ、これは一体!?

ロミオとシンデレラ 歌詞 歌: 小林幸子 - J-Liric.net

なんだってぇぇぇ!?

YouTube 内で探したら公式動画も出てきた。3年も前か。全然知らんかった。

『吉原ラメント』もかよ。亜沙と共演かよ。

すごいことになってたんだな。ていうか両方とも100万 PV 軽く行ってる。有名人の威力まじすげえ。

小林幸子版『ロミオとシンデレラ』、最後にゴツい腕の出演者が明かされるんだな。笑っちまったよ。つかあの人、調べたら生まれが平内町だった。このまえ青森市に出かけた帰りに通ったよ国道4号線で。

ほぼじゅびふぉ の入荷は1作品。

rachie さんの入荷を古い順から進めてて、次は『ゴーストルール』となって、そういや TBOE さんも『ゴーストルール』あったなーと。

rachie さん版は Juby さんと共通らしく。ていうか大元が rachie 版だったことが今さら発覚。そこらへん Juby 版を修正しつつ、じゃあ rachie 版の入荷はラクなんで、先に TBOE 版をと。

歌詞って、展開する物語のダイジェストとして描かれることがままあるわけで。ディテイルをどんどん省いていくスタイルってのがよくあるわけで。点と点をうまく結び合わせると全体像が浮かんでくるっつう、パズル的なノリというか。ということで、この作品も元歌詞が状況をあまり説明しない形でして。字面だけ追っていくと支離滅裂にも感じられなくもない内容でして。

英訳詞ってもともと、作者が違えば解釈や表現、注目ポイントも違ってくるもんでして。てことでこういう、敢えて焦点を定めない元歌詞だと、英訳詞での解釈のブレ幅も大きくなりがち。どっちのほうが正しいってことはなくて、それぞれの解釈や表現の違いを比べるとかなり楽しめる、そういう仕上がりになってますよ。

いったんここに書いたやつ消したったーざまーみろー!!

いやさ、かつて自慢好きな上司に当たったことあってさ、彼の間抜けぶりを書き連ねたんだわ。いやーもう思い出すと面白くてさ。

筆が進む進む。何日もかけて長編が仕上がっていくわけでさ。1個2個思い出せばイモヅル連鎖反応さ。

ノリノリで書いてる途中から気づいたんさ。

自慢好きを見下しつつ、おいらの自慢話になってるってことにさ。

気づきつつ、消す踏ん切りつかんまま推敲したり話を足したりしててさ。消すのますますもったいなくなっていく。

けどここに出せるもんじゃねーだろと。後で読み返したら情けなくなるだろと。

今ようやく踏ん切りつけてドバッと消したったー!やったー!!

ほぼじゅびふぉ の入荷は3作品。

『おこちゃま戦争』。TBOE さんときどきはっちゃけるよなw 他の方にないはっちゃけぶりなんで、すごくファンですww

『メリュー』。これまた rachie 版を入れようとしたら、sayri さんの英訳詞で歌ってるとのことで、先に sayri 版を入れてみた。sayri さんのデビュー作だった。ウィスパー型な歌い方の方向性がもうこの時点でできてるんだね。

rachie さんは安定の rachie さんクオリティー。そしてこちらも、サビ以外は微妙にウィスパーっぽい歌い方。

インストがロック系なんで、こういう歌い方は新鮮かも。

御多分に洩れずというか、おいらも節足動物系が苦手。

とはいえ半端に生物学が好きなせいで、興味はある。実物は苦手だけど、写真や映像ならまだいけるというか。

いやさ、あの連中のアゴがね、すごいなといつも思うわ。人間とかの脊椎動物のアゴってさ、縦に動くじゃないですか。つか可動は下顎のみで、上顎は頭蓋骨と一体ってわけで。けど節足動物のアゴって同じアゴでもハサミ型じゃないですか。シャキーンシャキーンですわ。クワガタが典型的だけど、先月28日のログ で出したウスバカゲロウ。

その幼虫のアリジゴクがまた立派なアゴをお持ちで。クワガタと違って。開き角が大きくてさ、戦闘力が高そうでこれが。けどガタイが小さいわな。獲物がアリンコだからな。

んでその節足動物タイプのアゴで最強そうなのが、やっぱさ、ヒヨケムシじゃないかと。ずーっと前、ヒヨケムシっつう名前も知らん頃に、獲物をお食べになるご様子をテレビで見たんだわ。アゴ、ほとんどペンチだよ。どんだけアゴの強化に特化してるんだと。しかもペンチみたいに挟むだけじゃなく、そのアゴで獲物をすり潰してたですよ。いやーもうインパクト強烈すぎて。それで、そういうのが生物界にいるっての覚えたもんな。んで最近、そいつが「ヒヨケムシ」という名前なんだと知って。

ていうかまた見たくなってさっき捕食動画を見てみたら、完全に間違えてた。動きはすり潰す感じに見えるけど、そうじゃなかった。むしろヒヨケムシのアゴを誤解してた。1対のアゴと思われるペンチ状のものの先がさらにアゴになってた。な、何を言ってのかわからねーと思うが(略)

映画のエイリアンの口みたいなのが2連装されてた。1対のアゴの両方の先端に、口というか、獲物に噛み付くための構造が1組ずつ。で、餌をむしゃむしゃ食う時は、2つの噛み付き口を交互に前後に動かして引きちぎっていく。おいらが初めて映像でこいつを見た時は、交互に繰り出す様子が、間に獲物を挟んですりつぶしてるように見えてしまったってわけで。

んでまぁ、餌を取り込むための口の入り口が2つあるのか、それとも2つのハサミみたいなものは咀嚼のためのものなのか、そこは映像からはよくわからんかった。そもそもペンチ状のパーツはアゴなのか、それともカマキリの腕みたいなもんなのかもわからんくなった。

YouTube に動画がいろいろ出てるんで、ご興味ある方はどーぞ。ここには貼らないっす。かなり大型で、正直なとこ気持ち悪いと思う人が多そうなんで。しかしあのくらい大きいだとさ、エビくらいあるしさ、食う分にはそれなりの分量で結構な食いごたえになるんじゃないかとかさ。

食えるかわからんけど。茹でたらおいしそうな色になるかな。つかやっぱし全体的なフォルムの禍々しさが無理。しかも全身に半端な密度で毛が生えてて、いやもうおいらきっと実物に出くわしたらマッハで逃げるわww

おお、調べたら、ヒヨケムシのペンチ型のアレはアゴじゃなかった。鋏角 というもので、カニのハサミにあたるものだった。しかしヒヨケムシのアレってデザイン的に頭部というか顔から生えてるから、どうしてもカニとかサソリとかのハサミな感じがしない。でもあのあたりの連中って独立した頭部がないよな。そこが昆虫と違うとこで。

ヒヨケムシの「頭部」「顔」もそう見えるだけで、きっとそうじゃないんじゃないかと。しかし鋏角とその基底部がデザイン的に統一感があって、あたかも胴体から独立してるみたいな形で、目までついてるとなると、そりゃ間違えますわな。

いやもうなんだか今日は話ずれまくりだけど、ヒヨケムシ最大の特徴のアレがアゴじゃなくハサミだったってのを知れてよかった。

ヒヨケムシ、全体的なフォルムはシャコに似てなくもないような。けどシャコの姿はキョーレツながらもうまそうだけど、ヒヨケムシはやっぱしちょっとな……。

しかし見慣れてきたらヒヨケムシが可愛くも思えてきた。食欲は出ないけど。いやさ、2つのおめめがちっさくてぴっちり寄りそってるあたりが。

この手の節足動物は 単眼 ですわな。クモは単眼の数が4個とか6個とかあるんだよな。おお、鋏角類だと唯一、カブトガニが複眼なのか。それ以外は単眼なんだな。てことでやっぱしヒヨケムシは単眼。

単眼って思ったとおりというか、それだけだと像を認識できなさそうだな。光感知の機能しかないっぽい。てことで、ヒヨケムシってあんまし視覚に頼らん生活してるんだろうな。

いやいや単眼って像認識できるんじゃね? Wikipedia 記事だと、昆虫類の単眼は光感知にしか使ってないと出てる。それ以外の節足動物のことじゃないわけで。クモってさ、鏡に映った自分自身の像を、自分だと認識できるっていうじゃないですか。像が見えてないとそうはならんわけで。蜘蛛の単眼の数は多いとはいえ、6個じゃ6ピクセル、8個でも8ピクセルにしかならない。単眼が光感知にしか使えないんじゃ、この程度だと像の認識までいけんだろ。

単眼って謎だなぁ。

そしてやっぱしヒヨケムシ。2個の目がすげー寄ってるってことは、どっちもほぼ同じ視覚情報しか得られないってことで。像を見れるとしても立体視とか無理っぽい。取り付けも、上面に取って付けたような形。目が前を向いてるわけでもなく。やっぱしこの場合、今いる場所が明るいか暗いかの判断のみに使ってる感じがする。

Wikipedia 記事には、複眼に対しての単眼のメリットも書いてあるな(昆虫の場合だけど)

昆虫類の成体では単眼は光感知のみに使われるためピント調節機能が備わっていない代わりに、複眼よりも視覚情報が瞬時に脳にまで伝達するという特徴がある。昼行性の種では特に発達しており、トンボやハエなどの高い飛行能力は単眼と複眼の性質を上手く利用して体の向きを調整することによって実現されている。

おお、なるほど。複眼は情報量が多いし。複眼を構成する個眼の受光量が少ない=露出時間を稼がなきゃいけない、というのもあるだろうし。脳に送るためのひとまとめの情報にするのに手間がかかるんだろうな。その点、単眼は機能が劣るけど、シンプルなだけ即座に脳に情報を送れるってことなんじゃないかと。

ヒヨケムシの視覚は、昆虫の単眼と同じって理解でいいやって感じかな。

結局、クモがどうやって視覚で像を認識してるのかは不明ですなこりゃ。

はやぶさ2はターゲットマーカー2個投下ミッションを延期中。なんでも予備のリアクションホイールを動かしてみたらあまりよろしくない反応だったらしく。その対応中らしく。まあこのくらいは問題ってわけじゃなさそうだなと、初代 はやぶさ からのファンとしてはなんとも思わんわけで。中の人たちはそうでもないだろうけど。

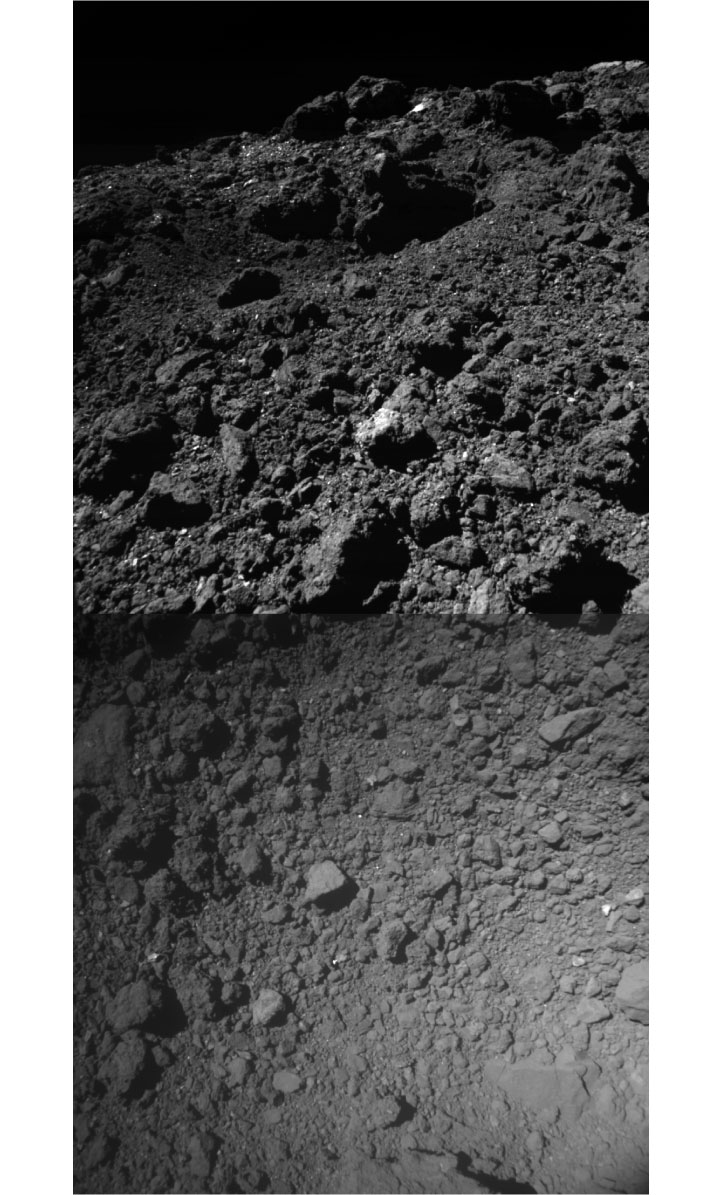

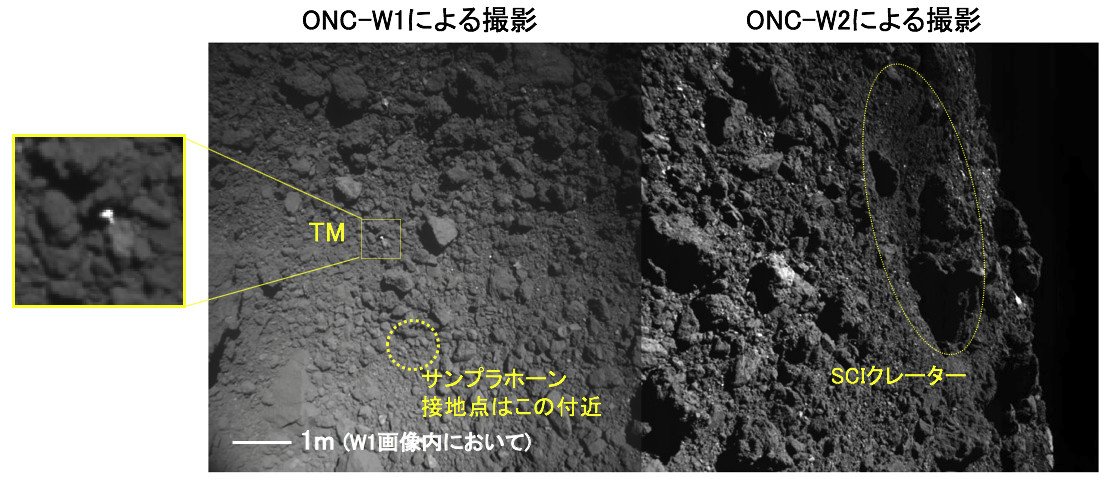

んでミッション再開までの暇つぶしというか。ちょい遅いネタだけど、はやぶさ2チームが7月26日に Twitter で公表したリュウグウのパノラマ写真を、継ぎ目を消す方向で加工してみた。撮影のタイミングは、2回目の着陸の直前か直後だね。

まずはそのままの画像。ここでは半分サイズで縮小表示するけど、PC から画像を取り込めばフルサイズ見れますです。

ターゲットマーカー、2回目の着陸地点付近、おむすびころりんクレーターが1ショットに写ってるという見事な構成。はやぶさ2には広角カメラが2台積んである。真下と横を向いてるわけで。アングルが計算されてて、2つのカメラを同時に作動させると、つなぎ合わせて超広角のパノラマ写真になるってわけで。

初代 はやぶさ もたぶんそうなってたはずだった。けど小惑星イトカワの現地じゃ両方一気に撮影する余裕がなかったらしく、イトカワのパノラマ画像は存在しない。横向きの広角カメラの初の出番がラストショットだった。

てことで はやぶさ2はパノラマ撮影の悲願もまた達成した。しかし継ぎ目。

下向きカメラは衝効果でやたら明るくなってしまうから、それぞれのカメラでベストな露出設定が違ってしまうわけで。さらに下向きの方は、1回目の着陸の時にレンズに砂がかぶって、受光量が落ちてしまってな。名誉の負傷というわけで。そのあたりで露出設定がかなり難しかったと思われ。

んで、どうしても継ぎ目が目立つ状態。おいらにはどうも、真ん中から分かれて別々の写真に見えてしまって。どうにか1枚の写真に見えるように、の方向で、GIMP で加工してみたよ。同じく半分サイズの縮小表示で、PC に取り込んで開けばフルサイズになりますよ。

白黒画像なんで、けっこう余裕で合わせられた感じ。下向き画像(画面の下側)の左上あたりがかなり暗くなってたんで、そこは特に明るめに持って行って合わせたですよ。これで1枚の自然なパノラマ写真に見えるようなったかと。いい感じで現場感が出たかな。下向き画像の方を全体的にかなり明るめにしたんで、ターゲットマーカーが目立たなくなってしまったけど。横向きカメラの画像も含めて、全体的にも少しだけ明るめにしとります。おむすびころりんクレーターもよく見たかったんで。

元画像に倣って、横長になるよう画像回転もしてみた。

これもこれで、「別な星」感が強調されるアングルですな。そうなると、地平線がナナメってるのが気になってきて。地平線を水平にしてみたのが下の画像。

周辺を削ぎ落としてしまったけど、ターゲットマーカー、2回目の着陸地点付近、おむすびころりんクレーターともに写ってはいるってことで。なんとなく落ち着いて見れる感じになったような。

MASCOT の研究成果で、「リュウグウには明るさの違う2種類の石がある。これはリュウグウの生い立ちは2つの微惑星の衝突が原因で、それぞれの破片が寄り集まったことを示唆してる」というのがある。

おいらは特に、リュウグウ表面に2種類の明るさの石があるようには思ってなかった。けど、今回の写真だとちらほらと、そう見えるところがあるね。特に、おむすびころりんクレーターのちょい向こうのあたり。砂浜に貝殻のカケラが混じってるみたいに、ぽちぽちと明るい点が散りばめられてる。そこよりも手前の領域にも、よく見ると明るい点がつぶつぶと見えるね。

NASA が今探査中の小惑星ベンヌは、かなり遠目からでもゴマ塩っぽい見た目でな。その傾向でいうとあっちのほうがはっきりとそんな感じ。衝突した2つの微惑星の破片の分量、あっちはより対等合併に近かったんだろうか。

あーでも、ベンヌは表面から石が噴き出してるんだよな。太陽熱で地下の揮発成分がガス化するらしく。もしかしてそれで、宇宙風化してる石と、してない石とが混ぜっ返されてコントラスト差になってるのかもだし。そこは NASA からの発表を待たんとわからんな。

インドの月探査機チャンドラヤーン2号の存在を今日知ったですよ。

着陸失敗っつう残念なニュースとともに。

チャンドラヤーン1号は月周回探査機だった。打ち上げは2008年10月。日本の月周回探査機 かぐや に遅れること1年で月に到着。当時 かぐや と中国の嫦娥1号(これも月周回探査機)が稼働中で、アジアの宇宙開発3カ国が一緒に月探査したっつういい思い出。

中国は嫦娥3号でついに月着陸を果たしたけど、チャンドラヤーンは2号でいきなり着陸ですか。と思ったら、その前に火星探査機マンガルヤーンを成功させてたんだった。

日本も かぐや で周回探査して、次回の月探査は SLIM で着陸を狙ってるというインドと同じ状態。けど かぐや の前に、初代 はやぶさ が小惑星イトカワに、今年は はやぶさ2が小惑星リュウグウに、それぞれ2回ずつ着陸してる。

月と小惑星じゃいろいろ勝手が違うけどさ。小惑星着陸は地球からの距離がやたら遠いのが難しいとこだけど、月と違って重力がほとんどないから、1機の探査機で複数回の着陸ができたり、降下の途中で探査機が異常を感知したら緊急離脱できたりっつう、無人の月着陸ミッションじゃほとんど無理な芸当もできる。

月着陸の場合は重力が難敵。大気がないんで、減速に使える材料は、着陸機自らが持つエンジンと推進剤しかない。持っていくには限度があるものなんで、ギリギリに軽量化する必要がある。てことで、着陸行程をやり直せるほど大量の推進剤なんて持っていけない。一発勝負。

んで、インドは月着陸っつう一発勝負に挑んだけど、どうも着陸の様子の生中継を録画した YouTube 動画を見るに、最後の最後で通信が途絶。月面に衝突したかなーって感じ。その寸前までは順調に軌道制御できてたんで、ほんとに惜しいところまでいけてたかと。

今年の4月は、イスラエルの民間で開発された月着陸機も軟着陸に失敗してるな。「重力がある+大気がない」星への着陸って、それほどまでに難しいことなんだな。

ちなみに「重力がある+濃い大気がある」場合はパラシュートだけで着陸できたりするんで、そのほうがよっぽどラクらしい。この例は、ソ連のベネラ9〜15号(金星)、ヨーロッパのホイヘンス(土星の衛星タイタン)がある。

カウントに入れていいかどうかだけど、初代 はやぶさ はこの方法で地球に着陸してる。とりあえず「地球の引力圏外の星から離陸して地球に着陸」となると、初代 はやぶさ のみが成功例になるかと。

んで今日の本題の月面軟着陸。ソ連、アメリカ、中国の成功のことばかり記憶にあるせいか、そこまで難度の高いものな気がしないのは気のせいだったかと。現実はこんなにも厳しいものだったということで。

チャンドラヤーン2号の構成はというと、軌道周回機と着陸機のセットだそうで。周回機の方は無事らしい。1号に続いて、これから貴重なデータを届けてくれるはず。

着陸機の方はローバーも載せてた。着陸機とローバーにはそれぞれ名前が与えられてて、着陸機はヴィクラム(インド宇宙工学の父とされる人の名前)、ローバーはプラギャン(サンスクリット語で知恵や英知の意味)だそうだ。

おお、英語版 Wikipedia 記事 "Chandrayaan-2" に諸元が出てた。

着陸機の質量: 1,471kg(全備)、626kg(乾燥)

ローバーの質量: 27kg

他の国の着陸機、ローバーの質量と比較してみるか。着陸機の質量は推進剤込みで、ローバー質量を含まない。質量比=ローバー質量 (kg) ÷ 着陸機質量 (kg)。はやぶさ2はミネルバ II1-A、II1-B、II2、MASCOT の合計。

| 着陸機 kg | ローバー kg | 質量比 % | |

| チャンドラヤーン2号 | 1,471 | 27 | 1.84 |

| 嫦娥3号、4号 | 1,160 | 140 | 12.1 |

| マーズ・パスファインダー | 264 | 10.6 | 4.02 |

| はやぶさ | 509.5 | 0.59 | 0.11 |

| はやぶさ2 | 588.8 | 11.2 | 1.90 |

傾向で言うと、計画全体の中でローバーミッションがどのくらい重要なのかが質量比に現れてる感じ。

嫦娥3号、4号はローバーがかなり重要なミッションだってことがわかる。マーズ・パスファインダーはその3分の1だけど、火星の表面重力は月の倍以上なんで、逆噴射の推進剤もそれに合わせて多く積まなきゃならんってことで。

初代 はやぶさ だとローバー(ミネルバ)はオマケの扱いだった。てことで正式な予算に組み入れられず、どうもミネルバの開発予算は ISAS のヘソクリ的な財布から捻出されたらしい。ミネルバはミッション失敗。オマケだったけど悔しさのあまりか、はやぶさ2ではミネルバを3機に増強。さらに独仏が開発した MASCOT(関係者はローバーと呼んでないけど、実質的にローバー)まで搭載。

はやぶさ2ではローバーの重要度がそれなりに上がったわけで。チャンドラヤーン2号での質量比がこれとほぼ同じ。てことで、チャンドラヤーン2号の場合のローバーの重要度はだいたい はやぶさ2くらいで、マーズ・パスファインダーや嫦娥3号4号ほどではない感じ。

ていうかさらに軌道周回機が別にあるわけで。そこらへんの区別がアバウトだったことに今さら気づいたww

周回機の質量は、推進剤込みで 2,379kg、乾燥質量が 682kg。なんだか異様に推進剤が多いような。ああそうか周回軌道投入時は着陸機も一緒だからな。全セットの場合、推進剤込みが 3,850kg、乾燥質量が 1,308kg。やっぱし推進剤量が異様に多いような。ああそうか、乾燥質量に着陸機の推進剤を足さないとな。足せば 2,153kg。こんなもんかなーって感じがしてきた。

しかしチャンドラヤーン2号の全備質量 3,850kg って、かぐや の 2,914kg よりはるかに多い。H-IIA 2022型で打った かぐや でさえ直接月に行けず、自前の推進剤を使って月まで行った。チャンドラヤーン2号もその方法だったけど、じゃあ打ち上げたロケットはどのくらいのものなのかと。

インドの打ち上げ棟って、アーム状のキャットウォークがいっぱいで独特な景観だよな。北朝鮮が似てるといえば似てるかな。それだけ射点での整備・点検を人力に頼ってるということで。

さて GSLV-III の能力は、地球低軌道打ち上げで8トン。H-IIA の10トンの8割。ちょいと控えめなくらいに見えるけど、静止遷移軌道打ち上げは同じ4トン。長距離が得意なロケットなんだな。

インドのロケットは打ち上げ能力があまり大きくない印象だったけど、いやいや、もう大型ロケットいけてたんですな。

GSLV-III の構成がまたなかなか面白いというか。見た目は2段式ロケット+大型ブースター2本で、日欧のスタイルと同じに見える。

現役の日欧のロケット(H-IIA、アリアン5)の設計思想の原型は、アメリカのスペースシャトル。低燃費な液体水素・液体酸素エンジンを1段目に使う。それだけだと推力が不足するんで、ハイパワーな固体燃料ブースターを両脇に備えて、推力の大部分を賄う。大型の液水・液酸エンジンは着火が難しいんで、打ち上げ時は真っ先に液水・液酸エンジンを起動、問題なければ固体ブースターにも点火してしてリフトオフという流れ。

GSLV-III も見た目からしてそうなのかと思ったら、全然違ってた。まず固体燃料ブースター。これが1段目。本体のメインエンジンは、打ち上げ時には点火しない。固体燃料だけでリフトオフする。1段目が燃え尽きて切り離したところで本体エンジンを点火。これが2段目。そして上段で、基本構成が3段式になってた。

日欧が二の足を踏む大型エンジンの空中着火はどうなっておるのかというと、推進剤が非対称ジメチルヒドラジン(UDMH)と四酸化二窒素だった。燃焼室内で両者を触れさせるだけで勝手に点火するというやつで。あーそれでこういう形にできたのか、と納得。

ロケットは普通、縦に段を積んでいくもんなんで、どうしてもひょろ長くなってしまう。組み立て棟は縦型だと高層階になってしまうし、横置きだとそれなりに長い建物が必要になってしまう。そして打ち上げ棟は必ず高層化。ここを抑えるのに、1段目を2つに割って横に付けるというのはいいアイデアなんじゃないかと。

さらに、液体燃料ロケットは飛んでる最中に重心位置がどんどん変わっていく。燃料と酸化剤それぞれのタンク内で、残ってる液体がそこにへばりつく形になるんで、その段単体でもロケット全体でも、重心移動のシミュレーションはかなり複雑になる。一方、固体燃料だと上部も下部も満遍なく消費されるんで、重心位置の計算がそのぶんはラクなんじゃないかと。

ロケットは非常時対応を含めて、全部プログラム化されて自動で稼働するんだけど、その作り込みをある程度シンプル化できるっつうメリットがありそう。同じタイミングで1種類のエンジンしか稼働しないし。日欧方式は液体燃料エンジンと固体燃料ブースターが同時稼働なんで、かなり複雑になってるだろうな。

ただ、GSLV-III は3つある段ごとに違う推進剤を使うんで、ここは複雑化してますわな。2段目の UDMH + 四酸化二窒素というのも、毒性が強くて墜落時の被害が大規模化する要因なんで、ロケット用推進剤としての採用例が減りつつあるし。

上段の推進剤は液水・液酸で、日欧と同じ。この性能がまた、日本の LE-5B エンジンと比べると、燃費はほぼ同等でパワーは LE-5B を上回ってるという気合の入りっぷりで。

低軌道打ち上げ能力が H-IIA の8割なのに静止遷移軌道打ち上げ能力が同じ、というのは、たぶん上段の頑張りが効いてるってことなんじゃないかと。

GSLV-III は、今インドが持ってる技術をうまくまとめた構成になってると言えそう。上段エンジンは規模が大きくはないんで、より先進的な開発ができるわけで。日本もまず上段から液水・液酸化したもんな。

ここからの高度化っつうと、2段目の UDMH と四酸化二窒素をなくすことかな。安全性確保と高性能化の両立となると液水・液酸ってことになるけど、大型の液水・液酸エンジンの空中点火は技術的に難しいってことで、その技術開発をするか、地上で同時点火するか。あるいは全段縦積みにするか、てなあたりになるかと。

GSLV-III の画像を探してたら、すごいの見つけちまったですよ。

千手観音……。

先に出した画像と比べると、可動キャットウォークの関節は2自由度ってことか。なんでまたそんなに凝るんだろう。見栄えはすごいけど。

……、

……、

……。

フェイク画像のような気もしてきた。アームに上から番号を振るとして、右の3番4番、5番6番、7番8番、同じ画像じゃね? 左も3番4番、7番8番が同じような。5番6番は影のつけ方をいじっただけの同じものに見えるような。

あーやっぱし。元画像らしきものが出てきた。

こんなそれっぽいもの作ったの誰だよ。信じちまうとこだったべが。

さてさて、宇宙探査は失敗が付き物。月周回探査と火星周回探査で勢いに乗ってたインドも、例外ってわけにはいかなかったか。

ロケットは十分な性能を持ってるわけで、あとはチャンドラヤーン3号ですな。リベンジはいつ頃になるだろう。

どうか原因究明がうまくいきますように。ここがうまくいくと、後に続くすべての計画に応用が利くからな。日本の火星探査機 のぞみ みたいにさ。

ほぼじゅびふぉ の入荷は11作品。

『気まぐれメルシィ』。Juby 作品の駒1コ進めた。再生数がでっかかったんで、前から気になってた作品。あーすっきり。

『アイネクライネ -Kagerou Project PV-』。カゲプロで米津玄師の曲を使ってたとは。ボーカルは米津玄師のままなんだろうか。それとも IA あたりを使ってるんだろうか。

『ちるちる』。いやー勘違いしてしまって。KIRA さんのオリジナル曲を rachie さんご指名で歌ったパターンだと思い込んで。作業ほぼ終えて、さぁアップロードって時点で、実は れをる さんの持ち歌だと発覚。危ない危ない。いつもは日本語原詩の表現を参考に反訳を書いてるけど、結果的に今回はそれナシで、思うがままに行ってみますた。

rachie さんをゴリゴリ進めてるつもりなのに、いくらやってもあんまし進んでる気がしない……。

『いかないで』。久しぶりに Jayn さん行こうかなと。ところがおいらもう眠いんで、比較的軽くできそうなものはと。んで『いかないで』。歌詞の意味がはっきりしてるし、短いしということで。Jayn さんの美声を聴きつつデータを見てったら、英訳詞は awakaCHU さんというお方。おお、新たな EFD アーティスト発見。てことで、両方のバージョン一気に行きましたですよ。

ていうかもう1カ月以上過ぎてしまったけど、ほぼじゅびふぉ 5周年だったんだな(過去形)。今の今までまったく気づいてなかったw

今のとこ収蔵作品数984ってもうすぐ1000なのかよ。けど動画作品消滅で今まで消してしまったのも入れると、とっくに1000越してるわ。こないだのメンテで26作品消したからな。

ほぼじゅびふぉ 入荷は今日も11作品。

『光よ』。原曲は きくお さんの作品。相変わらずのホラーっぽい方向性。だがそれがいい。この人の曲ってクラシック系の要素を入れてるんじゃないかな、いつもほんのりと高級な感じ。

Jayn さんの作品リストから見つけてさ。そういや Juby さんも未入荷でこの作品あったなーと。んで Jayn 版の作品ページを見てみたら、英訳詞が Juby さんで。てことでまとめて入荷したですよ。最近というか2016〜17年あたりの Juby さんは、淡々と歌う中に技巧を光らせる感じ。対して Jayn さんは、ディズニーミュージカルっぽい情感系の表現スタイルな感じだね。それぞれの『光よ』。どっちもイイですなー。

『ぽっぴっぽー』。この超有名曲が未入荷だったとは不覚。パロデイということでテキトーな英語歌詞を入れてあるけど、原曲から言って、忠実に訳す意味あんましないしな。それよりノリですわ。TBOE さんまたいい感じにはっちゃけてるww

『ミリしら ロミオとシンデレラ』。本家はいろんな方が歌ってるけど、ミリしらの在庫は今まで Juby さんのみだった。オリジナル英訳詞がようやく1つ増えたですよ。TBOE 版の歌詞もまたご自分の感性で、原曲で燃え上がる行き場のない激情を、さらに増幅して表現しきってるよ。

『人間だった』。Sayri さんのを入れようとしたら、rachie さんの英訳詞を使ってるとのこと。rachie 版と一緒に入荷しましたよ。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は8作品。

"Copycat"。久々の Circus-P のエントリー。Juby さんの次の作品を……と思ったら、ということで、オリジナルも入れときますた。

『セツナドライブ』。反訳キツかった。マジでキツかった。先に苦労してこれ入荷して、次に "Copycat" を作業したら反訳が楽勝でさ。嬉し涙でそうになった。『セツナドライブ』は Juby 節全開の英訳詞でござりました。いわゆる「英熟語」「言い回し」が多くて。調べても調べてもなかなかしっくりくるものがなかったりで。たぶんこの意図なんだろう。そうだといいな」的なのも混ぜて、ようやく完成にこぎつけましたですよ。

この元歌、カーレースの SUPER GT の公式ソングなんだね。IA は公式でプロジェクトチームがあるらしく、他のボカロよりも積極的に商業シーンに売り込んでるんだなぁ。きっと、ボカロといえば初音ミクばっかりなイメージを塗り替える挑戦でもあるんだろうな。

そしてなぜか『ラ・バニル』祭り再燃。今回の出色は cookie さんかな。

いやさ、今日はニコニコ動画が終日メンテなんだわ。新規入荷だと元歌をチェックできんってことで。入荷済み曲を別な人が歌った作品なら大丈夫と。

じゃあ『セツナドライブ』はなんで今日入荷できたのか。

そりゃもう昨日から作業中だったからw

消化ネタ。

バネ等の製造工程動画。見た目単純で小さな部品を作るにも、自動制御のそれなりに大掛かりな精密工作機械が必要なんだなと思ってさ。

この手の部品って卸売価格で何円か何十円くらいとじゃないかな。工作機械は何千万円ってあたりかと。製品の品種ごとにプログラムや工具を入れ替える、少量多品種生産対応なんだろうけど、トータルで何百万個も作って売らないと元を取れないわけで。

さらに、段取りはどう組んでるのかと。動画だと見てて飽きない美しさでスイスイと作られていくけど、段取りがこの域に達するまで試行錯誤を相当繰り返すんじゃないかと。よくわかってない人が段取ると、機械に想定外の負荷がかかって破損・故障リスクが出るわけで。たぶん機械の側もそういう負荷が実際にかかると自動で止まるんだろうけど、そうなる状態を避けつつ、効率も考えつつ、要求通りの部品をきちんと作る段取りを構築するのって、けっこうな熟練を要するんじゃないかと。

そこを支援するソフトウェアなんかもきっとあると思うけど。で、そうなると製造原価は工作機械の値段だけじゃなく、人件費やテスト代も入ってくるはずなわけで。

金属加工屋さんってそんなおいしい商売じゃなさそうな気がしてきた。

自動でいいのは、超がつくほどの精密な加工ができることだわな。手動が主な機械だと、熟練工をどっかから連れてくるか、自分や仲間が熟練工になるしかない。1台1台の機械や道具のマルチな熟練工になるってのは、そりゃもうとんでもない時間と労力が必要なわけで。

音楽だと、ピアノもギターもドラムもベースもそれなりの腕前になるのと同じなわけで。打ち込みさえできればいい全自動メカだと、それはそれで打ち込みを習熟しなきゃならないけど、手動の楽器を全部マスターするよりはだいぶラクになるわけで。マルチな作業ができる精密工作機械とそこがいくらか似てるわけで。

精密工作機械の腕は極めると、熟練工並みの精度を保ったまま超高速で同じ製品を作り続けられるってわけで。

音楽界隈はエレクトロニカの割合が増えましたですな。ライブで盛り上がるのは相変わらずバンド生演奏のスタイルだろうけど、個人で聴く需要には、シンセだけで、一人だけでインストを作った曲が一般的になってきてるような。音楽の方は大量生産は関係ないけど、工作機械と流れが似てるな。

はやぶさ2がホームポジションに戻ってきたというお知らせ。

本日(9月10日)、11:30 JST に、「はやぶさ2」はホームポジションに戻りました。今後の運用の予定は、決まり次第、お知らせいたします。

— 小惑星探査機「はやぶさ2」 (@haya2_jaxa) 2019年9月10日

普段なら「機体の状態は正常です」とか書いてくれるのに、今回はない。うーん。1週間前にリアクションホイール(RW)Z 軸の予備の方が怪しげな感じの報告があったけど、問題なかったろうか。

ターゲットマーカ分離運用の延期について - はやぶさ2プロジェクト 2019.09.03

ふむふむ先週末に戻る予定だったのが、

ホームポジション(HP)から離れていた「はやぶさ2」ですが、現在、HPの近くまで戻ってきています。今週末にHPに到着する予定でしたが、台風15号が接近しており日曜・月曜の地上局運用に影響する可能性も考慮して、火曜日(9/10)にHP到着となるように探査機の速度を調整しました。

— 小惑星探査機「はやぶさ2」 (@haya2_jaxa) 2019年9月7日

とのこと。まだ原因究明か対策ができてないような感じ。ホームポジション復帰が遅れたのは地上側の理由だったってのは安心要素だな。

ここへきて、な気がしてきたかな。ミネルバ II2 の投下は、関係者はぜひやってほしいだろうしな。不具合を抱えてるとはいえ、小惑星リュウグウに送るために作ったんだもん、そこはどうにか実行してほしいってのは、ミネルバ II2 関係者の切なる願いかと。もしかしたらうまく動く可能性もあるし。

「せっかくだから記念に」というのでもなく、余ってるターゲットマーカーの投下とミネルバ II2 の投下は、リュウグウの重力を精密測定するのに使うしな。

けど予定じゃ12月頃に はやぶさ2はリュウグウを出発しないと、来年暮れの地球帰還に間に合わなくなってしまう。出発のタイミングを逃すと、到着が4年遅れになってしまう。たぶん他にもまだ観測しなきゃならないこともあると思う。となると、あんましモタモタしてられなさそう。

はやぶさ2がリュウグウに到着した時と違って、リュウグウは今は夏(この星の季節変動は自転軸の傾きじゃなく太陽からの距離の違いで発生するんで、星全体が同時期に夏や冬になる)。リュウグウが発する可視光や赤外線も多めになるんで、上空からの観測には絶好のシーズンかと。

もしかしたら科学者チームから、今までの観測結果から追加観測の要望もあるかもな。今を逃すとたぶんもう二度とリュウグウの近接観測できんからな。

リュウグウ滞在の期限が迫ってきてる以上、是非やるべきことと、残念だけどボツにしなきゃいけないことの選別もたけなわの頃合いかと。

そこへきて RW に不安が出てきてしまってるというのがちょっとというか。

ただ、不具合が出たのが予備の RW ってのはちょっと嬉しいところというか。三軸安定の宇宙機は、軸が直行する RW が2個生きてればなんとかなる。初代 はやぶさ は3個中2個が逝ってしまって、残り1個だけになってしまったから大変だった。けど中の人たちはそれで鍛えられて、はやぶさ2でも航行するぶんには Z 軸 RW 1個が生きてれば、ちゃんと姿勢を安定させられる仕様になってる。姿勢制御スラスタも健全だし。

んで、はやぶさ2は Z 軸 RW が肝になるってことで、Z 軸だけ RW を2個搭載してる。その予備のぶんが逝っても当面は問題ないと思われ。仮に Z 軸が2個ともやられても、X 軸と Y 軸の両方が生きてれば問題ないし。

ただ、ゲン担ぎっぽい話になってしまうけど、初代は RW が1個逝ったらけっこうすぐに2個目も逝ってしまった。今も1個怪しくなったんで、じきに他も逝く前触れな感じもしないでもないような。初代と今とじゃ RW の状況が違うんでゲン担ぎな色が出てしまうけど、もしかしたら中の人たち、その可能性も考えて慎重になってるかなと。

初代の場合、RW は特注品だった。振動・衝撃が大きい M-V ロケットで打ち上げるんで、RW のモーターの磁石が壊れないように対策した。おかげで打ち上げが原因でのトラブルは起きなかったけど、その対策が経年劣化で悪さしてしまって。

はやぶさ2を打ったロケットは H-IIA。振動・衝撃は普通レベルかそれ以下。ということで、RW は信頼できる規格品をそのまま採用したはず(その方が安いし)

ってなんかもう妄想ばっかしになってきたな。新たな情報が出るまで待つか。

韓国の月探査計画、だいたい思ったとおりになってきたな。

月探査事業を2022年まで延長…技術的限界により167億追加で必要 - 朝鮮日報

2020年達成も、いきなり月着陸機も無理だろうと思ってたよ。ロケットや探査機の開発は遅れるのが普通だしな。ましてや経験不足となると、遅れは必至なんじゃないかと。全体的に、経験に対して新規開発事項と目標のハードルがあまりにも高いんで、なかなかそうはいかんだろうと思ってた。つかデビュー直後でいきなり月行きってのはおっかない感じ。

けど思いがけずというか、独自開発のロケット KSLV-II は開発が順調っぽかった。それが、スペースX社を使うことに変更されてたんだな。ファルコン9だな。

遅延していた韓国独自技術の月探査船計画、さらに2年後ろ倒し。というか、そもそも韓国の宇宙開発はすべて泥縄なのでは…… - 楽韓Web

様によると、韓国の当初の月探査ロードマップらしきものでは、

だったそうな。それが2年遅れになるってことで。

そうか当初計画から、1発目は外国のロケットを使うことになってたんだ。探査機開発の技術と経験を先行して積んでいこうってことかな。ロケットと探査機、両方とも同時に新規開発は確かに負担がきつそうだしな。じゃあ時期をちょいとずらして、デビューはそれぞれの形にしたんだな。後で統合するってことで。

しかし月探査機の 678kg って素の KSLV-II ロケットじゃ無理だろ。増強型も同時開発してるのかな。

増強型って普通に考えると、1段目の両脇にブースターを取り付ける感じかな。ブースターは固体燃料かな。それとも KSLV-II と同じエンジンを使った液体燃料ブースターかな。最小構成しかないのなら、探査機をもっと軽くするよりほかないわな。

それにしてもロードマップだと、初めて自力開発するロケットの2号機3号機で月に行くのか。そしてたぶん KSLV-II 3号機での「韓国型月探査船」は着陸機のことかと思うけど、最近イスラエルとインドが立て続けに苦杯を舐めてもいるわけで。そんな簡単にいくようなもんなのかなって気もするが。

ただまぁ、チームの中の人たちの気持ちは燃え上がってるかも。衛星の自力打ち上げ国10位の椅子取りゲームで北朝鮮に敗れたからな。しかもその競争中、北朝鮮は自力開発ロケットだったのに対して、韓国側のロケットは主要技術をロシアから導入したものだったし。どこまで本当かわからんけど、打ち上げ管制したのはロシア人のみで韓国人はほとんどタッチできなかったとか。そしてそのことを国民によく知られてしまってるっつう状況。

関係者としては、何が何でも状況を巻き返さなきゃならんって感じかも。そりゃもう宇宙開発初期に「人類史上初」のタイトルを次々とソ連に奪われまくったアメリカが、その後にどんだけ奮起したか、というのもあったしな。

ていうか北朝鮮と競争してた当時の状況だと、もし勝っても、衛星自力打ち上げ国の椅子取り10位に入れなかったというか。Wikipedia『各国初の軌道投入の年表』だと韓国は11位じゃなく、『独自開発ではないロケットによる軌道投入』に分類されてたりする。ランキング外の扱い。

『独自開発ではない……』に入ってるイタリアは、1967年に独自の射場から衛星打ち上げに成功してる。でもロケットはアメリカ製だった。ランキング外の理由はそれ。仮にイタリアを入れると日本は5位になる……のかな?

いやいや『独自開発ではない……』の国々を全部混ぜたランキングを新たに作ることになるな。アルジェリア(1965年11月)、イタリア(1967年4月)、オーストラリア(1967年11月)、カザフスタン(1992年1月)、スペイン(1997年4月)、マーシャル諸島(2000年10月)がランクインってことで、そしたら日本は7位だね。北朝鮮は16位。韓国は17位。

韓国は今のとこユルいほうのランキングにしか入れない。そのうえ比較的最近のことなんで、順位もそんなに価値を感じさせるものでもなかったり。彼らはあのとき羅老ロケット計画で何と戦っていたんだろうか。当時は北朝鮮が衛星打ち上げに成功するのは時間の問題だったから、メンツにかけてのことだったんだろうけど。競争に負けてしまって、正気に返ったらはじめから勝負でさえなかったと。

そういや韓国の羅老ロケットが成功した時、読売新聞は「国際社会に認められた形で10番目」っつう、すごくわからん定義を作って報道してたっけな。北朝鮮の実績を無理やり外して韓国をトップ10入りさせた形だけど、それ言ったらその前のイランだって微妙だろ。つか韓国をランク入りさせればイタリアとかも入れなきゃなんなくなる。どこをどういじっても韓国は10位以内には入らない。あれはほんとよくわからんかった。

KSLV-II での衛星を軌道投入できれば、韓国は『各国初の軌道投入の年表』の11位に晴れてその名を刻める。今のところは。

今年はソ連のスプートニク1号の軌道投入から62周年。その間に世界の技術は進歩したわけで。ロケットで衛星を打ち上げるってのは、そのぶんかなり簡便化されてきたわけで。韓国が立派な中型ロケットを開発してるうちに、11位の椅子を他のダークホースな国が奪ってしまう可能性もなくもないような。

去年、電柱サイズの SS-520ロケット が衛星の軌道投入に成功してしまった。

日本全国津々浦々に立ってる電柱。あんなサイズのロケットで、マッハ22以上まで加速して衛星軌道に届いちゃうんだもんな。全長 9.65m って、そこらの林の木のがでっかいだろww マッコウクジラの体長は 16-18m。ジンベイザメは 13m。生き物サイズのロケットでさえ衛星を打てちゃう。つか朝日新聞様の写真を見るに、「電柱サイズのロケット」と言いつつ、後ろに立ってる本物の電柱のほうが全然でっかいぞ。

飛翔中の SS-520 からのデータ送信も、民間の衛星電話サービスを使ってメールで地上に送ってたしな。ごっつい地上通信設備も、専用独自の通信プロトコルも要らなくなった。今はそんな時代。

SS-520 は日本のロケットなんで『各国初の軌道投入の年表』とは関係ないけど、『世界最小の衛星打ち上げロケット』のタイトルはゲットできた。

ちなみに2位はこれまた日本の L-4S。1970年、こいつで『各国初の軌道投入』ランキング4位を獲ったっつう記念碑なロケット。今は同型機が、国立科学博物館の裏の空きスペースで邪魔そうに屋外展示(放置?)されとるぞw

韓国は月行きにこだわってる感じなんで、デビューからそれなりに高性能なロケットを開発してるわけで。けどその仕様は月探査機を打つには足りないという謎な状況。どうしても月なんならまずはソ連のやり方で、月面に物体を自由落下で撃ち込むところからでどうかと。

ソ連は1発目は的を外して失敗したけど、スピードは第二宇宙速度を超えてて、「世界初の人工惑星となった」と誇らしげに発表したらしい。惜しいところで失敗しても人工惑星の実績を作れるっつうミッションでお得かと思う。

ちなみに人工惑星を打ったことがある国・地域っつうと、今のところソ連(ロシア)、アメリカ、ヨーロッパ連合、日本、中国、インドの6つだけ。トップ10に入れる余地が充分にあったりする。硬着陸も含めて月面に届いた国だと、イスラエルが入って7つ。月面に軟着陸した国はソ連(ロシア)、アメリカ、中国の3つだけ。

あーなるほど韓国さん、なるべく上位に食い込めるカテゴリを狙ってたんだ。あーなんだか納得。

けど日本でも SLIM っつう月面軟着陸ミッションが2021年に控えとりまして。日韓ともスケジュール通りに成功すれば、このままだと日本の方が1年先に軟着陸してしまうんだが。日本の月面軟着陸も、紆余曲折ありすぎてようやくってとこだしな。SLIM でそろそろ踏ん切りたいところ。

JAXA/ISAS は月面軟着陸にそんなに関心が高くなくてな。もたついてる SLIM より1年早く(つまり来年)、日本の民間企業が、韓国と同じくスペースXのロケットを使って月軟着陸しそうだったりもする。

ISAS は昔から、月より先にハレー彗星を探査しちゃったり、月面軟着陸より先に小惑星に軟着陸しちゃったり、惑星間空間で独自仕様のイオンエンジンやらソーラーセイルやらを試しちゃったりっつう変態ぶりでな(褒め言葉です)ww

独自仕様イオンエンジンの試験機が初代 はやぶさ。それだけじゃもったいないから小惑星サンプルリターンを企んで成功して、アメリカが慌てて追随したのがオサイリス・レックス。

ソーラーセイル IKAROS の成功も、自分が最初になると信じてたアメリカがパニック(IKAROS 側は、早くから計画を公表すると開発が速いアメリカに先を越されるんで、アメリカが今から開発を始めても間に合わない時期まで隠してた)。メンツを気にしたアメリカは事後、勝手に「第ゼロ世代ソーラーセイル」とかいう分類を作って、そこに IKAROS を勝手に入れた。それがむしろテンパりっぷりを示してるというか。

とりあえずその分類はアメリカの中だけの話らしく、日本は日本で関係なくソーラーセイルの研究を続けてる。その成果は はやぶさ2に、太陽光圧で姿勢制御する技法になって早速実装された。

アメリカは IKAROS の半年遅れでソーラーセイル実証機 ナノセイル D2 を打ち上げたけど、セイルの展開機構を確認するためだけのものでな。地球周回低軌道は大気抵抗が太陽光圧より大きいんで、光子推進までは確認できなかったと思われ。

ちなみに東日本大震災の時点でナノセイル D2 は運用中で、公式 Twitter で日本へのお見舞いと励ましのメッセージを出してくれてる。チームの皆さんありがとう。

ISAS ロケットの変態ぶりもな。世界的な宇宙ロケットの系譜って、「ツィオルコフスキー → ゴダード → フォンブラウン → 世界へ拡散」と、液体燃料ロケットの天下なわけで。そんな中で日本は、全段固体燃料ロケットで衛星を打ったり(第一宇宙速度突破)、地球の引力を振り切ったり(第二宇宙速度突破)。ここでもやっぱし変態(褒め言葉です)ww 海外の先達が築き上げた常識に合わせる気からしてないらしい。

それでいうとヨーロッパもたいがいだわな。初の軟着陸探査成功は月なんだけどさ、地球のじゃなく土星の月、タイタン。なにやっとんのじゃwwもっとやれwww というおいらの応援を聞くまでもなく、枯渇彗星チュリュモフ・ゲラシメンコと小惑星リュウグウでも着陸探査成功。でも地球の月はまだっつうか、日本以上に興味ないっぽいww そんなことより火星軟着陸に挑戦してるけど、まだ成功してない。

今まででヨーロッパ唯一の月行きの宇宙機 スマート1 の目的は宇宙航法技術の習得で、月探査はあんましやってない。日本の ひてん とコンセプトが似てる。その後の日本は かぐや、SLIM とゆっくり駒を進めてるけど、ヨーロッパは別にその動きはなさそう。トランプ大統領が提唱してる月有人探査計画には日欧とも参加することになってるらしいが。

ヨーロッパも探査機デビューはハレー彗星だった。最初から惑星間空間に出てしまうと、お月様はたくさんある探査対象のうちの1個にしか思えなくなるんだろうな。日欧とも、宇宙開発は国家の威信とか関係ないスタンスだし。

あーそうか。政府や政権が宇宙開発を主導すると、月行きを指向するようになるんだな。国威発揚は国民にとっての分かりやすさが大事ってことかと。韓国が月探査にこだわる理由はこれか。軟着陸にこだわるのは、その中のランキング上位狙いと。

そういえば羅老ロケットで北朝鮮と競争してた頃の韓国の世論は、ロシアから技術導入した件については「日本はアメリカから技術導入した」と言ってたらしいな。韓国は3回目で成功したんだけど、「日本は初成功まで4回失敗した」とも言ってたらしい。そうして自らを鼓舞してたわけで。

どっちも正しいけど、衛星自力打ち上げ国4位を語るにはあんましふさわしくないというか。

日本の国としての衛星打ち上げ担当組織っつうと、2003年以降は JAXA だけど、それまでは文部省の宇宙科学研究所(ISAS)と、科学技術庁の宇宙開発事業団(NASDA)の2つが並存してた。

最初に衛星打ち上げに成功したのは ISAS のほう。1970年2月のこと。確かに初成功の前に4回失敗したけど、自力開発の国産技術オンリーだった。全段固体燃料ロケットっつうそれまでにない様式なんで、他国の技術的系譜にかすりもしない、まったくの独自技術だった。だから成功するまで4回も失敗した、とも言える。

アメリカから技術導入したのは NASDA のほう。アメリカ製のデルタロケットの1段目を利用した N-I ロケット初号機の打ち上げは1975年9月。1回目でいきなり成功。

その後、両者は統合して JAXA になって、ロケット開発もそれぞれの長所を取り入れ合う形になってきてる。

旧 NASDA をずっと引っ張ってきた五代富文氏は JAXA 発足前に定年退職されたけど、その後も日本のロケット界の重鎮としてご活躍されてる。その五代氏が韓国にブチギレたことあったっけな。

韓国の羅老ロケットが初打ち上げで失敗した件で、五代氏は韓国の関係者や国民に向けて温かいメッセージを出した。「宇宙開発とはそういうもの。開発者には批判ではなく応援を」と。ご自身の現役時代、意地悪なほどの批判の矢面に立ってこられたからかと思う。

んで2回目も失敗となったら、ロシアと韓国で責任のなすり合いが始まってな。五代氏はそれ見てブチギレて、かなり辛辣なコメントを出してたような。

映画『帝都物語』(1988)でさ、腹中虫(ふくちゅうむし)っつう妖怪変化が出てくるんだわ。グロくてこれが。映画館の大画面でうぐへぇーーーっとなったですよ。

そんなトラウマになりそな画像を出しちゃうのもアレなんだけどさ、とりあえずキャプったやつ出しちゃうわ。あーでもやっぱし申し訳ないから リンクで。

今見てもまじきめえ。

陰陽師が口移しで患者に針みたいなのを入れるとさ、それが刺さった腹中虫が口から出てくるっつうのでさ。出そうになるあたり、患者の喉がブワッブワッと膨らむんですわ。これがまた怖くて。そしてお出ましなさると。喉を通る音もまたリアルでな。ていうか完全にゲロが出る音w 擬音にすると「みるみるっ!」。

喉が膨らむのは特殊メイクだったらしく。リメイク映像で見せてた。患者役の人の喉に、バルーンとニセモノの皮膚を貼り付けるんだわ。んでカメラから見えないところでスタッフさんがホースに息を吹き込んで、あの動きを作ったと。喉の特殊メイクも腹中虫のクリーチャー造形も、作り物と思えん見事な出来でしたわ。

『帝都物語』の画像検索を見てたらまた観たくなっちまったよ。

あの頃の日本映画は人気も信用もなかったけど、特に東宝系の色合いが格別・独特の美しさでな。『帝都物語』もその様式を存分に受けて作られてたんだよな。静止画像を見てても伝わってくるですよ。

いろいろツッコミどころがあるにしても、色の美しさとクリーチャーの出来とミニチュア特撮の独特の質感がね。もうね。語ると無駄に長くなりそうww

んで最近ちょっとね、腹中虫のあの場面を彷彿とさせる GIF 動画を見つけたもんだから。

こわいですねー(棒)

何回見ても飽きないwwwww 嫌なことあったらこれ見るようにするべwwwwww 強制的に笑わされちまうwww

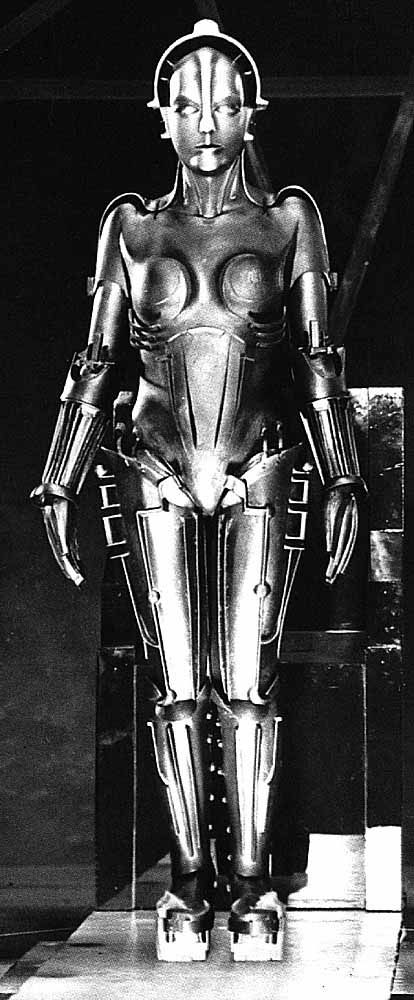

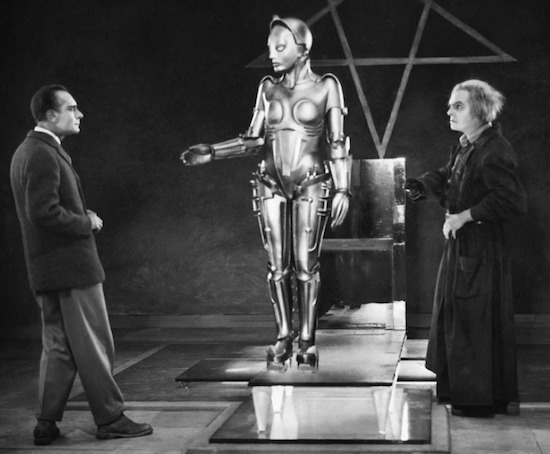

『帝都物語』の画像検索からなんとなく『メトロポリス』に流れ着いて。大友克洋監督のアニメ作品じゃなく、フリッツ・ラング監督のドイツ映画。1927年公開。この作品っつうと、人造人間(通称「マリア」)のデザインがすげー先進的だったなと思ってさ。映画内の人間のマリアとごっちゃになってしまうんで、ここじゃ人造人間の方はメカマリアと呼ぶことにするか。

これが今から92年も前のメカニックデザインかと目を疑う素晴らしい出来。今見ても全然古さを感じない。かっこよすぎ。それに、パッと見で分かるくらい、近現代のハリウッド SF のロボットデザインのネタ元になってるよな。元祖全身メタリック。

C-3PO、ロボコップ、アイアンマンなんかモロだね。頭と腕の感じは C-3PO に。足の付け根の端や太ももの造形はロボコップに。全体的なバランス感覚はアイアンマンに。厚底靴はきゃりーぱみゅぱみゅに(違)

元祖が女性型なのに、後から出てきたロボものはみんな男性型ってのもちょっと面白いかも。メカマリアは現代感覚ほど女性っぽい体つきを強調してないってのもあるかな。なのに女性型ロボだと一目でわかるデザインセンス。今だったらデザイナーさんが必要以上に腕によりをかけて、これでもかのふーじこちゃんボディにするんだろうなww

えっ、あれ? メカマリアがロボの姿のままで動く場面ってあったっけ? ただの置き物と思ってたが。

後ろ頭ってこうなってたんだ。カチューシャが浮いてるように見えたアレってフードの縁だったのか。

んで、おいらメカマリアが動いてる場面の記憶がないんだが。

『メトロポリス』は公開時に様々なバージョンが存在して、その後にフィルムが散逸したりで、これといった正規版・決定版がない状態らしい(当時は映画産業そのものが新しくて、映画作品に対して歴史的・芸術的な価値を見出す意識があまりなかったらしい。なもんで版権とか権利物の保存とかかなりアバウトだったらしい)

おいらが観たのはジョルジオ・モロダー版。1985年時点で権利を入手したジョルジオ・モロダーのセンスで編集されてる。なわけで、メカマリアが動き回る場面はカットされたのかも。あるいはその場面のフィルムが後から発見されたか。あるいはスチル写真しか残ってないか。あるいは単においらが覚えてないか。

んでまぁそうなると、メカマリアの着ぐるみに人が入ってたのか、それとも操り人形的に動かしたのか、それとも別撮りした人形アニメを合成したのか。そこが気になるところ。これはドイツ映画だけど、とりあえずハリウッドだと、こういうのに人が入って演技するっつう発想が全くなかったらしい。てことで『キングコング』みたいな巨大クリーチャー特撮といえば、ハリウッドだと人形アニメと相場が決まってたらしい。どうしてもカクカクになってしまうわけで。

んでハリウッドの業界人たちは『ゴジラ』(1954)を観て、どう撮影すればこんなに滑らかに動かせるのか全くわからんくて驚愕したらしい。

そして『ゴジラ』より27年も前の公開の『メトロポリス』では。上に出した画像を見るに、メカマリアの演技は人形アニメの合成じゃないね。って、正解画像を見つけたですよ。

着ぐるみだった。日本と同じ発想。ゴジラよりはるか昔にやってた。そして、中の人はやっぱしあっついんだな。メットを脱いだ状態で、ドリンク飲んで通風しての一枚。うしろのスタッフさんの帽子が時代を感じさせるね。

つか調べたら、最初のキングコング映画って1933年公開なんだな。『メトロポリス』公開の6年も後。でも着ぐるみの発想に至らなかったのか。ロボマリアは人間サイズだからな。巨大サイズ特撮を着ぐるみでっつう発想に至るには、いささか隔たりがあったのかな。

あとさ、メカマリアがどーたらってのじゃないけど、

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクの元ネタは絶対この人だよな。

その後の映画界に多大すぎる影響与えまくり。まさに偉大な作品でござるよ。

『帝都物語』には陰陽師のマークである五芒星がよく出てくるけど、『メトロポリス』のメカマリアの場面も、背景の壁に五芒星が描かれてるんですが。偶然なんだけど、なんだか今日は何らかの何らかに導かれた気分。

ほぼじゅびふぉ 今日入荷は11作品。

rachie さんも進めたけど、Tenshinyan さんとJuby さんもいってみた。初登場 cotton さんは、rachie さんの『無頼ック自己ライザー』の英訳詞を書かれた方。これからいけそうな cotton さん作品を漁って行こうかなってとこ。

『初音ミクの消失』って、元歌はかなり古い人気曲だよね。なんでかおいらは曲名だけ知ってて、ほとんど聴いたことなかったり。EFD を漁っててたまに出食わしてきたような気もするけど、そのたび逃げてきたような気もする。

だって歌詞が長いんだもん(涙)。けど今回は逃げずにやってみた。やっぱしこれもラインナップに入ってないとなーっつう必須曲な気がして。けどむしろ『マインドブランド』のほうがきつかった orz

最近の入荷は EFD の公開が2015年以降のが多いんだけどさ、なんてーか、時代が下るごとに、元歌の歌詞の難解度が上がってきてる印象。正直、EFD 作品によっては、英直訳文の誤訳をそのまま英訳詞にしてしまってるなーってのもあったりとか。たまにあるんですわ。こっちで反訳するときに気づいたら、そこらをぼかしたりもしたりして。

ていうかそうなるしかないんだけどさ。

ボカロ曲の日本語歌詞の意味を有志が英訳してるサイトがあるんですわ。EFD を作ってる人たちってもちろん英語が達者だから、そこを読んで歌詞の意味を理解して、自分のセンスで英訳詞を練るってわけで。てことで、英訳サイトで間違ってしまうと、その影響が出てしまうことになる。

となると、元歌詞が難解だったり、意味や状況をあまり特定しなかったりだと、正しく英訳するのが困難だったりもして。

これがまた日本語は品詞の省略がやたらできるもんだから、原作詞者さんはなるべく意味を詰め込むべく、ともかく省略しがちですわな。日本語の常識感覚としても、全部をがっちり特定した文章ってクドくなってしまうしな。んで日本語歌詞中じゃその省略を気にしなくてよくても、英語だと省略できないケースも出てくるわけで。特に主語。あなたなのか私なのか彼や彼らなのか、それとも物事が主語なのか。

そこで主語の取り違えとかね。たまにあるわけで。って「それ取り違えだよ」と思ってるおいらが取り違えてるかもだけどな。

言い回しで翻訳が微妙に違ってたりとかも。これはどっちの方向への翻訳でもあり得るもの。その言語文化独特の慣用表現ですな。「これ直訳しちゃったなー」と思えるのがあったりして。英語 → 日本語 の場合だと、慣れるとそれっぽいのが嗅ぎ分けられるようになる。一応意味がわかってるつもりのものでも、少しでも不安があれば辞書なりネット検索なりにぶち込んで調べたり。ときどき意外な正解が出てくるよ。

おいらは EFD の人たちが使う英訳サイトは特にチェックしてないけど、その段階で微妙に誤訳になってるなーってのが英訳詞を見てわかるときがあったり。

日本語の歌詞も英語の歌詞もそれぞれで主に口語なんで、言い回しはどうしても多くなる。作者に達者な人が増えるほど、表現の幅も増えてくる。

日本のボカロ界隈は昔も今もアマチュア主体とはいえ、初音ミク発売からもう12年も経った。作者の方々の表現は、同時期のライバル同士や過去作品とも切磋琢磨してるわけで。高度化・多様化が進むというやつ。

EFD 界隈も高度化は同じ。EFD がじわじわと盛り上がってきたのは2009年あたりらしい。そこから10年経った。刺激しあって、精鋭たちも次々生まれて、長年続けてる人もいて、表現が少しずつ高度化・多様化されていく。

ほぼじゅびふぉ を始めた4年前よりも、おいらの日本語訳の腕前だって上がってるはず。そりゃもう乱取り1000本やってきたからな。辞書を何万回引いたかわからん。なのに相変わらず訳に四苦八苦してるww

たぶんボカロ界隈・EFD 界隈の高度化・多様化がアレなのかな、とか言ってごまかしてみるwww

ほぼじゅびふぉ の入荷はええと……9作品。

『メトロノーム』。米津玄師の作品と知らんくて。とりあえず EFD を聞きながら、メロディが米津っぽいなーと思ったら米津だったww すぐにわかる作風・個性って大事だよな。おいらがあと知らん曲でボーカルが作者と違う人でも作者がすぐにわかるのって、大瀧詠一くらいかな。

『夜明けと蛍』。『メトロノーム』EFD の作詞が Sayri さんで歌が rachie さんの組み合わせなわけで。前にもあった。『人間だった』だな。二度あることはと思ってさ。両者の作品リストに『夜明けと蛍』があるしさ。んで調べたら、Sayri さんの自作英訳詞は思った通りとして、rachie さんの英訳詞はなんと Mes さん作だった。

Mes さんほんとご無沙汰してて申し訳ありませんでした。ということで『夜明けと蛍』のほかに『シャルル』『モンスター』も入荷すますた。

Mes さんの歌声って面白いよな。というと失礼かもしれないけど、決してそういう意味じゃなく、誰とも違う個性がよくて。これまた聴いてすぐ Mes さんとわかる歌声。コブシとかビブラートとかの一般的に「うまい」とされるテクニックは出さないけど、しっかりした音程と高音域の広さって、きちんと腕前を磨いてるんだなーって感じ。

おいらよくカーステで Mes さんの『妄想税』聴いてたりする。何がどう好きなのか自分でもわからんけど、なんでかすごく好きで。

昨日の続きというか。

歌詞の高度化・多様化の度合いって、そんな急激なものでもないってのが実感。作詞というものの歴史が長いからだと思う。

急激っつうとビジュアル関係の進化がすごくてな。曲に添えられたイラストやアニメーションの美麗さと多様さ。ボカロ界隈というものが形成された12年前は、ここまでのものがこんなに普通に出回るなんてなかったと思う。今はなんてーか、ボカロ界隈、EFD 界隈には、超絶綺麗な絵柄、個性的な絵柄が普通にありふれてる。言っちゃなんだけど「掃いて捨てるほど」な感じもあるような。

スタイルにかかわらず、高度な腕前を持つ人は「絵師」と呼ばれてるわけで。職業でいうとイラストレーター。たぶんプロアマ問わずだと「絵師」なんだろうと。12年前も絵師さんたちは存在した。ボカロ曲の挿絵や PV の形で活躍の場が新たに生まれたことで、今はその人数も多様性も増えたっつうことで。

たぶんボカロ界隈にそれを焚き付けちゃってる要素のひとつが、アニメ映画の新海誠監督作品。背景の美しさとその人気。ときどき「新海っぽいなー」な、ため息でるよな見事なイラストに出くわす。けどあれって、単に真似しようとしてできるもんじゃないだろ。

おいらにわかるのは、色彩設計の概念がないと作れんってとこ。素人の思うがままじゃああはならないと思う。カラーコーディネーターの資格の勉強けっこう大変だったぞ。おいらその資格持ちだけど、絵心ないから絶対無理ww 絵描きさん向けに、特に必要な部分を効率よく学べる色彩の勉強方法ってあるのかもな。

EFD 界隈でも、日本の元歌からのイラストを転載するだけじゃなく、独自に美しいイラストを添えてるのを見かけるようになった。絵師さん志望の流れも海外に波及してるっぽい。そういや EFD の流れじゃないけど、日本のボカロ界隈で昔から引っ張りだこの、通称「グライダー絵師」さんは台湾のお方だったっけな。

アニメの絵柄って独特じゃないですか。独特とはいえ、作者による方向性も見出せたりする。

例えば宮崎駿風の背景は、アニメ的表現と油彩画の高度な融合な感じがする。新海誠風の背景画って、アニメ的表現と写真表現を高度にまとめたものだと思う。

「独自様式のベース技法+他の何らかの完成された表現技法 → それを極める」というのが、方向性の多様化を作ってる感じで。

独自様式をベースに別な流儀を混ぜ込んでまた独自なものにして発展していく絵画の形ってさ、浮世絵がそうだなーって感じがする。葛飾北斎は西洋画も意識してたっぽいしな。時代が幕末や明治になると、その時代の人気浮世絵師のタッチもだんだん洋風っぽくなっていく。当時の浮世絵は伝統工芸じゃなく、流行り物の人気商売なんで、使えそうな技や発想があったらどんどん取り入れてたんじゃないかと。

日本で掃いて捨てるほど広まった浮世絵がヨーロッパに流れ流れて、西洋絵画界に技法的センセーションを巻き起こしたのが ジャポニスム と。向こうでも技法の融合が進んで、浮世絵発の発想と技は西洋画に当たり前に使われてるそうで。結果、現代の作品じゃ「その絵がジャポニスムかどうか」は意味をなさないらしい。

決して、西洋美術が浮世絵の技をこっそり盗んだわけではなく。その融合の過程が忘れられたわけでもなく。西洋の大学で絵画美術を専攻すると、「ジャポニスムとは何か」とその意義をコッテリと教えられるらしい。現代絵画の必須要素ってことなんだろう。きっと西洋から見た浮世絵って、絵画の常識の盲点を突かれた形だったんだろうな。

浮世絵が西洋美術界に与えた普遍的技法・発想は、大胆で自由なアングル、遠近法の新たな使い方、黒い輪郭線あたりらしい。絵作りのかなり骨子の部分に影響を及ぼしてる。

アニメな絵柄は既に「現代の浮世絵」と呼ぶ人たちがいるけど、ジャポニスム再来までのものになるかどうか。「現代の浮世絵」がどっかの方向でそこまでのインパクトをもたらせるかどうか。そこはおいらはわからん。今のとこ世の中的にはアニメ風の絵はサブカルで、ぶっちゃけ変なもの扱いだわな。美術界じゃ単体で決して主流じゃないだろうし、主流に影響してるとも言えないと思う。この先どうなるんだろうね。

業界が拒否しても、市場が受け入れれば成り立つしな。成り立ったとしても、それが一時的な流行で終わるのか、永劫のものになるのか。

Wikipedia 記事によると、ジャポニスムの前段階としてジャポネズリーというのがあったそうな。日本趣味というやつで、日本風を珍重する形。それでいうと シノワズリー(中国趣味)もあるわな。

今は好事家相手のジャポネズリー、シノワズリーに似てる状態かな。

そんなよしなしごとを、今日入荷した『夜明けと蛍』の挿絵を見ながら思ったですよ。

「好事家」って「こうずか」と読むんだな。今調べて初めて知ったわ。「こうじか」だとばっかり。それで入力しても変換されないもんだから。

「あなたもパワーユーザーを目指しましょう」

今から21年前、Macintosh Performa 6410 を買ったんですよ。話題のインターネットをやろうと思って。当時、知り合いからもらった Machitosh LC575 を仕事がてらにも使ってた。けど LC575 でインターネットをやるには型が古すぎらしく。めんどくさいらしく。モデムがついてなかったし。

てことで安い Mac をと、家電量販店の展示品処分で Performa 6410 ゲット。そして、そのわずか1カ月後にあの iMac 発売ww 値段あんまし変わらんかったwwww

んで Performa シリーズってパソコンの初心者向けなんだわ。てことでチュートリアル CD-ROM が付属してて。実写のおねーちゃんが登場する動画で、機能ややり方をひととおり教えてくれるやつ。

その〆で、おねーちゃんが素敵な笑顔でカメラ目線で「あなたもパワーユーザーを目指しましょう」と言うわけ。

1998年当時でもまだ「パワーユーザー」って言葉が生きてたと思う。定義がどうも曖昧なんだけど、今思うに「Excel とか Word とかを抵抗なく使える人、そこらの扱いにある程度慣れた人」くらいなもんだったんじゃないかと。パソコンをまったく触ったことさえない人もまだまだ多かったしな。当時の Mac だと、クラリスワークスをある程度使いこなせればパワーユーザーだったんじゃないかと。

おいらは勝手に誤解してた。パワーユーザーって、プログラミングする人のことだと思ってたww

Performa チュートリアルおねーちゃんはパワーユーザーで、プログラミングが得意な人なんだと思ってたwww

こいつは負けらんねえと思ったね。LC575 に宛名職人入れて顧客名簿作るしか能のないおいらは全然ダメだと思ったね。LC575 ごときよりもはるかに高性能な Performa 6410 ですよ。こいつでここはひとつ、ガリガリとプログラム作りまくらなきゃなんねーなと決意したね。

とりあえず、Mac でプログラミングを学ぶ術が皆目見当がつかず。

Java がいけるらしいと知って Java を学んでみたものの、なんだかまったくよくわからず。しかも当時の Java ってアプレットの時代でさ。動きのあるサイトを作るためのものって感じで売り出しててさ。今なら DOM とか HTML5 とかそういうやつ。教科書もみんなアプレットの作り方ばっかし。Java でまともにアプリを作る方法を教えてくれる教科書ってなかなかなくて。

しかも「Java は簡単。誰でもすぐできるようになる」という謳い文句は、実は「C 言語の経験者なら誰でも」というやつで。プログラミングを全然知らん人にはかなりの難物で。

おいら BASIC と Fortran 77 なら昔少しやったことあった。ところが今風のプログラミングってもういろいろ違うわけで。「オブジェクト指向」ってのがまたさらに難解で。今はさすがに当時よりは分かってるつもりだけど、全然自信ない。

チュートリアルおねーちゃんに負けたくなくて必死こいて頑張っても、わからんもんはわからん。当時のその手の教科書の教え方にも問題あったんじゃないかと思う。底辺拡大の需要が急に来てしまって、「自分がやる分にはよくわかってるけど、初心者への教え方はうまくない」って人たちが相当駆り出されたんじゃないかと。

んで Java 教科書を何冊かやってくうちに、お約束というか、間違えて JavaScript の教科書を買ってしまい。「あれーなんかこれ簡単なんすけど」と、しばらくそれが Java とは全く別物ということにさえ気づかず。「へぇーこういう Java もあるんだなー」とww どんだけわかってないのかwww

そして21年もの歳月が過ぎた現在。相変わらず Java はわからんまんま。そして勘違いで始めた JavaScript のほうは、サイトに仕込んだり、作業の自動処理でときどき使えるくらいにはなった。HTML と CSS はアマチュアレベルにしてもあんまし高くない方だと思うけど、とりあえずサイト運営してる。

チュートリアルおねーちゃん、パワーユーザーってこんなもんでそろそろ勘弁してもらえますか?

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は7作品。

『世界を壊している』。まず EFD を音だけ聴いて(ほかの EFD 入荷作業してた)、あーこのサウンドは Nem さんのかっこよさだよなーと。そして『世界を壊している』の元歌詞をざっと読んで、あれ?内容も文体も Neru さんっぽいなと。

……、

……、

……。

Neru さんでした。お二方、申し訳ございませんでした(汗)

しばらくは Sayri さんと Tenshinyan さんを軸にしようかなと。お二人の未入荷作品とも、もう少しがんばれば満願達成になりそうなんで。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は11作品。Tenshinyan さん攻めにござりまする。

そして Tenshinyan さんこれで満願。あー自分にお疲れさん。すげーがんばった。仕事区切りの酒マジうめぇ(実は作業中から飲んでる)

お名前の読み、テンシンヤンさんなのかテンシニャンさんなのか、数日前から疑問だったけどついに解決することはなかったww 「天使にゃん」なのかなぁ。

この方のボカロ EFD 作品は "Fariytale,"(2016/04/09)が最新なわけで。ここ3年以上ご無沙汰状態だけど、たぶんしばらく戻っていらっしゃらないかと。いやさ、以降ずっと韓流曲の EFD にハマっておられるようなんで。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は2作品。

Sayri さんを軸にとか言っときながら、『セカイシックに少年少女』に思いがけず苦戦してしまって。しかも直後、関連動画に出てた Juby さんの "ODDS&ENDS -Orchestral Ver-" につい手を出したらまたこれが超大作で。

力尽きた……。

"ODDS&ENDS -Orchestral Ver-" は映像もまた良くて。Juby さんとミクが手を繋いでの後ろ姿。二人で向かっていくこれから先には何が待ってるんだろう。こっちもワクワクしてしまうよ。

元の曲の内容は、ボカロとボカロPとの関係をボカロの視点から歌ってる。EFD だとそれは、いったんボカロを使って完成した曲を、ボカロに代わって EFD アーティスト自身をはめ込む形になる。EFD アーティストにとっては、ボカロへの共感がかなり強いんじゃないかと。EFD 活動をすると、自分がボカロになった感じを味わうことが多そうな気がする。

とはいえボカロの真似して歌うわけではなく。そこは歌い手さんそれぞれの歌い方が光るわけで。

Juby さんは独特の声質が初めから人気だけど(そのままプロの声優になってしまった)、しばらくは歌い方自体は、音程の正確さを追求したフラットな感じだった。そこを基礎に正統派な歌唱技術を取り入れ始めて、もともと持ってる魅力をさらに増幅してる。

Sayri さんは最初からウィスパーのみで攻めてる。回を重ねるごとにめきめき腕を上げてて、EFD 界隈で貴重な存在になりつつあると思う。ただの聴き手として簡単に言っちゃうけど、もっといっぱい作って出してくれー。

純正統派だと rockleetist さん、Lollia さん、Sara Beat さん、Oktavia さんあたり。それぞれでまた方向性があるけど、鍛えられた美しさがたまんなくて。

Mes さんもな。あの独特すぎる声・発音・歌い方をなんで魅力に感じてしまうのか、おいらは自分でもわからん。でも魅力ありすぎ。

そしてあざとい魅力は starri (✩ り) さんw 『ワンルーム・オール・ザット・ジャズ』聴いてるとじたばたしたくなるww

あと実力・個性の両立派は、パワー歌姫系は Shiroko さん、Koko さん、Miku-tan さん。清楚カワイイ系は Lizz Robinett さん。パワー&カワイイ系は rachie さん。サラリとしたフォーク系は RO☆D さん。などなど。

日本でのボカロ歌唱はボカロ歌唱で、バージョンアップしたりボカロP同士の切磋琢磨が進んだりで歌唱力が上がってきてるけど、EFD アーティストさんたちはそれに追随してるわけじゃなく、自分の表現を大事にしてる感じ。

EFD アーティストはその一方で、英訳詞を自作もするわけで。日本語の元歌詞の英直訳を読みながらになるけど、英語は日本語よりも少ない音節数で表現できるもんだから(だいたい半分で済む)、直訳な歌詞を作ろうとすると音符が倍も余ってしまう。てことで残り半分は、その曲に与えられたお題に沿って創作することになるわけで。

どの作品もこれが、元部分と創作部分が見事に融合しててさ。んで、元のニュアンスを強化してるときもあり、ニュアンスを改変してるのもある。元歌詞の表現や流れを使いながらも、ニュアンスどころか主題を変えるくらいのもたまにある。

例としては JubyPhonic 版『ひらり、ひらり』。元歌もほかの EFD も追悼歌だけど、Juby 版は唯一、失恋歌になってる。この曲の入荷は Juby 版が最初だったもんで、おいらしばらく元歌を失恋歌だと思い込んでたww

てことで、EFD の英訳詞作りって創作活動の要素が多分にあるわけで。そしてボカロに代わって自分のスタイルで歌うと。EFD を作る方としてはきっと独特の面白さがあるんだろうな。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は5件。

『夢と葉桜』。Sara Beat さんの最新作。

まさかとは思うが。8月8日のログ の最後で、Lizz Robinett さんの『夢と葉桜』(日本語歌唱)を気に入って紹介したんだが。Sara Beat さんそれをご覧になって EFD やってみたくなったとか? まさかね。

作品動画タイトルにある「【NT2K19】」は "Nostalgia Tour 2019" とのこと。どうも EFD アーティストさんたちの間での自由参加企画らしい。Sara Beat さんはこの企画に『夢と葉桜』を出品して参加ってことらしく。ほかにどんなノスタルジックな作品が出てるんだろね。

映画『エイリアン』絡みで見つけたネタを、前にエイリアンネタやりながら見つけたのがあって。次出そう次出そうと思いつつ、長らく放置してしまってたな。ええといつ以来だこれ(検索中)

おい! ちょうど1年前のログ かよ!

そんななまで長いこと放ったらかしにしてたとは。つかよく覚えてたな。つか関連サイトをブラウザに出しっぱなしにしててさ。再起動ごとに復活させ続けてた。早く片付けろってな。

んでどんなネタかっつうと、建築物のパーツで ガーゴイル というものがあるそうで。これにかのエイリアンがいるっつう話。

「ガーゴイル(英: gargoyle)は、雨樋の機能をもつ、怪物などをかたどった彫刻である。単なる雨樋単体や彫刻単体ではガーゴイルとは呼ばない。本来の意味である彫刻としてのガーゴイルは、主として西洋建築の屋根に設置され、雨樋から流れてくる水の排出口としての機能を持つ」「日本語では樋嘴(ひはし)ともいう」

ていうやつ。

13世紀のヨーロッパで、ゴシック建築の大聖堂なんかで使われ始めたらしい。

んで、イギリスのペイズリー修道院に、そいつはいた。

Wikipedia『エイリアン_(架空の生物)』におもっきし写真が出てる。なんでまたそんなとこに……。

ちなみに ペイズリー修道院の Wikipedia 記事はコチラ。エイリアンの記事にもペイズリー修道院の記事にも、問題のガーゴイルのことは載ってない。と思ったら、我らが GIGAZINE センパイの記事が出てきたぞ。

850年以上前に建造された修道院に「エイリアン」そっくりな石像がついている理由とは? - GIGAZINE

ははぁなるほど、修道院自体の建設は850年も前だけど、雨樋は消耗が激しいんだな。んで1991年にガーゴイルを作り直した時に、石工の洒落心でこうなったと。

「おそらく石工は映画からパクったのではなくて、あくまでも映画のコンセプトをガーゴイルで表現しただけです」というのは、20世紀 FOX から著作権でうるさく言われないための方便かとww

しかしガーゴイルが怪物を形どるってのが意味わからんくて。教会とかなのにな。Wikipedia 記事にもその由来が書いてないし。と、その記事の下の方のリンクに「鬼瓦」とあるんで飛んでみた。鬼瓦もまたなんで鬼なんだと。

「ルーツはパルミラにて入口の上にメドゥーサを厄除けとして設置していた文化(ゴルゴネイオン)がシルクロード経由で中国に伝来し、日本では奈良時代に唐文化を積極的に取り入れだした頃、急速に全国に普及した」

おお、あれって厄除けだったのか。ガーゴイルも厄除けなのかは不明だけど、同じ発想なのかもな。

パルミラ ってオリエントだよな。確か壮麗な遺跡があって、初期の『ゴルゴ13』で舞台にもなったような。んでその遺跡、イスラム国だかに破壊されもしたような。

そうかシリアなのか。んで遺跡は神殿か。破壊したのはイスラム国か。イスラムの原理主義者って、イスラム教成立以前の時代(無明時代)を蔑視するみたいだからな。蔑視だけならまだしも、取り返しの付かん軽薄なことやっちまったなぁ……。

んでパルミラは長いこと古代ローマの影響下にあったみたいで。建築様式もギリシャ・ローマから来てる感じだね。

建物の厄除けに魔物の彫刻の考えはここ発祥ってことだったよね。シルクロード経由で中国へ。鬼瓦になって奈良時代の日本へ。一方パルミラから西に向かったかどうかはやっぱし不明。奈良時代は8世紀。ゴシック建築でガーゴイルが使われだしたのは13世紀。時代としては特に矛盾がないような。単純に距離で言えば、シリアからだとヨーロッパの方が日本より断然近そうだけど、伝搬はその筋道に住む人たちが受け入れるかどうかだからな。

かなり大雑把に、13世紀っつうとあの超おっかない人、チンギス・カン の時代でもあるよな。ヨーロッパからすると、東から来るものは何であれあんまし受け入れたくない時代でもあったかと。

となるとガーゴイルの元になる発想は、シリア発祥だとして、その前にはヨーロッパに伝来してたのかもな。それともあくまでヨーロッパが独自に発想したものなんだろうか。

イタリア人でけっこう、パスタは中国起源でマルコ・ポーロがイタリアに持ち帰ったものだと信じてる人がいるっぽい。けど本当はイタリア人の独自発明らしくてな。となると、ガーゴイルもヨーロッパで独自に発明されたものかもなー鬼瓦とは他人なのかもなーって気もする。

『パスタ#歴史』 によると、パスタは紀元前4世紀にはもうあったらしい。

しかし昔の食べ方は面白いんだな。

「18世紀初めまでは、スパゲッティは民衆の食べもので、チーズだけをかけて手でつかみ、頭上にかざして下から食べるものであった。1770年代、庶民の風俗を深く愛したナポリ国王フェルディナンド2世が宮廷で毎日スパゲッティを供することを命じ、この時にスパゲッティを品良く食べるため、からみやすいように先が4本のフォークが考案されたと言われる」

手でつかみ、頭上にかざして下から食べるってww フォークって日本の江戸時代中期でやっと発明されたのかよ。

フォークが世に出る200年前。戦国時代の日本人が西洋人を「南蛮人」と呼んでたのって、なんかわからんでもないような気がしてきた。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は1件。

原曲はボカロ曲じゃなく、After the Rain(まふまふ) さんが歌う、いわゆるニコニコインディーズ曲。この曲に関する記事を見つけたよ。

【さえずり】まふまふが泣きながら書いた理由とは?歌詞の意味を解釈!MVのイラストが美しすぎて切ない… - OTOKAKE

という内容の歌詞でして。Sayri さんもアウトラインは原作に忠実になぞってる。けど最後。最後を逆に持っていった。

これはこれで新たな解釈なのかなと。元歌は飼ってた鳥が死んでしまった悲しみなんだけどさ、Sayri さんの英訳詞を反訳してたら、毎朝遊びに来る野鳥のことなんじゃないかって気がしてさ。ていうかおいらは読みながらそう解釈して反訳を進めた。てことで、最後が元歌と逆もアリと思う。

EFD には頻出な表現がある。「永遠」系だと "endless", "eternal", "never ending", "forever", "forevermore" とか。上に出した言葉同士でも微妙に意味が違うけど、1英単語に1日本語単語っつう割り振り方はしてない。その時その時のノリで日本語を付けてる。けど、やってくうちに日本語としてマンネリなんじゃないかと心配になってくるわけで。

これ系に出くわすたびに新規の表現がないか悩むんだけど、今回思いついてさ。"endless" に対して「きりのない」。見つかってなんかホッとしたですよ。てのも、辞書を引くとけっこう、漢語とか硬い表現が真っ先に出るんですわ。英語歌詞の日本語訳として、そういうのばっかってあんましふさわしくないわけで。意図して漢字熟語を当てる時もまたけっこうあるけどさ。

漢字熟語の方をよく使うのだと、日本語の元歌詞自体でも「思い出」よりも「記憶」がよく使われてる気がしてて。てことで主に「記憶」の方を使ってたり。

そういう例もあるけど、基本、歌詞には柔らかめの表現が合うことが多いわけで。単語選びは日本語原詩になるべく合わせてるけど、前にも書いたけど、EFD アーティストさんたちが英訳歌詞を作ると、半分くらいを創作で埋めなきゃなんないわけで。となると、日本語原詩に出てない単語を反訳に入れる場面も出てくるわけで。

そうなると、「永遠」「永久」「未来永劫」とかそればっかだと重いんですわ。和語が欲しいとこだったけど、それまで「いつまでも」「終わりない」「終わりのない」しか持ってなくて。否定っぽいのだと「終わりの見えない」あたりかな。そこで今回「きりのない」「きりがない」が脳内で見つかって、なんかホッとしてるとこ。

「とこしえ」「ときわ」も同じ「永遠」の意味の和語だけどさ、どうもおいらにとって思いがけないニュアンスも付いてくる気がしてな。日本語原詩にあるならそのまま使うけど、そうじゃない時はちょっと使いにくいような。

そういや "forevermore" の訳で悩んだのは、Lollia さん Lizz Robinett さん共演の "magnet" だったな。辞書によると、意味は "forever" の強調形らしく。この時は「永劫に」にしたよ。辞書だと「未来永劫に」と出るけど、そのままだとクドい気がして。文脈から、クドくなくして印象の強烈さは残して、と考えると、「未来」を省いた単体の「永劫」ってなかなか見かける機会ないなと思ってさ。それで採用。

あらためて "endless" を辞書で見たら、「終わりない」の他に「果てしない」もあるんだな。そうだった "end" って「終わり」のほかに「果て」もあったんだった。これも使えるな。

YMO もしくは坂本龍一ソロの名曲 "The End of Asia" ってさ、おいらは意味を「アジアの終わり」だと長らく思ってた。曲調に合わんアナーキーなタイトルだなーと思っとったら、真意は「アジアの果て」だそうで。それでようやく納得したw

日本から見れば、アジアの果てはトルコあたりな気がする。ヨーロッパ方面から見たらそれは中国や日本なんだろうな。極東ってくらいだから。インドの人とシベリアの人は、お互いをアジアの果てと思ったりするんだろうか。

曲の最後に来るリフ(細野晴臣も同時期に同じリフを考えついた、というのがこの曲の伝説になってるらしい)が中国っぽいんで、たぶんヨーロッパ視点なんじゃないかと。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は2件。

"Lovely Futuristic Electro Music"。久しぶりに rockleetist さんの動画リストを見たら取りこぼし発見。急いで確保すますた。つか rockleetist さん、今のチャンネル名は pumpkin potion なんだな。最後に出した動画は4年前のゲーム実況。それでもいまだにチャンネル登録者数8万人。歌手として正式にデビューされたらしく、その後の展開はおいらは掴めてない。その間は YouTube チャンネル名が実名だった。実名での Twitter アカウントもあったけど、今は閉鎖されてる。

最新の動画までお名前を "rockleetist" と出してあるんで、とりあえずここでは rockleetist さんのままでお名前を扱わせていただこうかと。

今は EFD 活動を止めてらっしゃるけど、この方に感化されて EFD を始めた人って多いだろうな。最初から英訳詞も歌唱も上手いんですわ(あたかも彼女の YouTube デビューからおいらがリアルタイムで知ってるかのように語ってるけど、過去作品を ほぼじゅびふぉ で扱ってるってだけのことで)。しかも回を追うごとにだんだん高度化していく。

『ダブルラリアット』が日本のネット記事で紹介されたことあったっけな。『夢見てもいいじゃないの』は本家の日本だとマニアックな扱いを受けてる感じの曲だけど、海外の EFD 界隈じゃ rockleetist さんのおかげでかなりの有名曲になってたりとか。

今 EFD は多くの才能たちの多くの作品で活況を呈してる(ほぼじゅびふぉ が全然追いつけてなくて大変)。もし rockleetist さんが EFD をやってなければ、ここまでにはなってなかったと思う。

んで rockleetist さん又の名を pumpkin potion さん、今何してんの?

『パンダヒーロー』。同じく、久しぶりに Sandy Popushi さんの動画リストを(略)。

Sandy Popushi ちゃん満願してなかったんだな。未入荷があと何作品かあった。

英訳詞の Eric Holden さんって Sandy ちゃん専属だよな。『パンダヒーロー』でもキレのいい詞を提供されとります。そしてラストはなぜか『マトリョシカ』風。同じハチさん作品だしw Sandy ちゃんを初めて知ったのが『マトリョシカ』だった。あまりにもキョーレツでおいら大喜びしたわwwwww

この方も、動画リストをよく見たら、かなり初期の頃から歌い手さんとして活動されてた。最初しばらくは日本語で歌ってたんだね。デビューは2009年10月の『チャラ・ヘッチャラ』。ほぼ10年も前。カワイイお声なんでちゃん付けしてたけど……。ていうか2曲目はフランス語での "magnet" だった。スペイン語で歌われてる曲もあるんだ。

最新作は5年前。2014年2月の "Answer"。ほぼじゅびふぉ 開始はこの年の8月。Sandy ちゃんが活動休止状態になった後だったか。

競作が多い "Answer" の中でも、Sandy ちゃん版は今もおいらのお気に入りのひとつですよ。MP3 にしてカーステでよく聴いてるですよ。

ほぼじゅびふぉ 入荷は9作品。

Sayri さんと Sandy Popushi ちゃん満願達成。いやほんと自分にお疲れさん。

とはいえ未入荷まだまだあるでよ。

どちらの方も基本、古い順に入れてるんだけどさ、こうすると、だんだんうまくなっていく様子がわかるんですわ。Sayri さんの成長が見て取れるのはほんと楽しかったですよ。

『無頼ック自己ライザー』。Kuraiinu さんはもうイケメン歌唱で定評な感じ。今回の作品は2015年8月リリースでけっこう古めなんだけど、既にイケメンボイスを確立した後ですな。つか2014年作品でもう完成の域だし。数少ない男子成分ってのもあり、品質がいいってのもあり、もっと入荷しなきゃな。

Sandy Popushi ちゃんの作品って英訳詞のテキストがないんだよな。ネット検索しても出てこない。てことで動画の字幕を見ながらテキスト起こしすることになるわけで。打つべし打つべし。いささかキツいわけで。けどいったんそれで詞の大まかな内容と流れがわかるんで、反訳に入るとサクサク進んでラクだったりしてな。

Sandy ちゃんの歌はもう新しいのは聴けないんだろうか。復活してほしいですなぁ。しかし『隣のJK』ってまったく知らん曲だったけど(なぜかあまり知られてないらしい)、とりあえずテキスト起こしの段階で笑っちまって笑っちまって、なかなか捗らんかったwwww その代わり反訳はノリノリで超スピード。楽しいかどうかってそういう影響あるんだよな。

こないだの Tensinyan さんの『デリヘル呼んだら君が来た』もそんな感じでさ。テーマがタイトル通りちょっとアレなんで詳しくは書かんけど、面白くて面白くて、反訳作業がかつてないほど順調に進んだってのが。"you know that I can't take this anymore now" の訳、読んで瞬時に「こういうのもういいからほんと」が浮かんでしまって自分でびっくり。

『隣のJK』に戻って。これオリジナルのボーカルは作者の このり さん自身と GUMI のデュエットでさ、このり さんの見事にデスメタルな歌唱をこれでもかと堪能できるんですわ。こんな他愛もない内容でデスメタルwwww だがそれがいいww EFD は Sandy ちゃんのブリブリな歌いぶりがイイ感じにハマってるうえに、お相手の Kenny さんまさかの このり さん完コピwww このり さん本人がそのまま英語で歌ってるようにしか聞こえないwwww これは名作wwwww

『しりたくない』。Juby 作品にしては簡単だったですよ。元歌詞がシンプルだからなんだけどさ、そりゃもうスカスカといきまして。今日はもう寝ようかと思いつつも、勢いで『ジングルベル -GigaP Arrange-』に突入。

濃すぎ……。

元作品と同じく、オリジナルの『ジングルベル』(2番まで)の合間に楽しい茶番セリフを入れ込んだ形。またこれが濃いけど楽しい流れで、おかげでサクサク進められてよかったですよ。

名義の Unholy Quartet は、JubyPhonic, rachie, Anthong, Kuraiinu の仲良し4人のことですな。聖夜のイベント曲なのに Unholy っつうので既におもしろいことになってるww

茶番の内容は日英で全然違うんで、日本語版のセリフはこっちじゃ取り上げませんでしたわ。うp主の96猫さんのご方針で、あんましほかの場面で勝手に出されたくもなさそうな感じだし。けど動画の貼り付けはオッケー状態だったんで、そこは使わせていただきましたよ。

んで、歌のパートはどうするかと。標準の『ジングルベル』の歌詞で歌ってるわけで。この日本語訳をどう処理するかと。もしかしたら日本語訳を出すのはセリフパートだけになるかもとか考えつつ。

まず日本で普及してる日本語歌詞はどうなっておるのかと思ったら、思った通りというか複数のバージョンがあった。んでとりあえず、一番有名そうな久野静雄氏の作品で行くことにしたですよ。

あとさ、日本で有名な曲の英語原曲の歌詞って、日本で知られてるのと全然違ってたりするわな。『ドレミの歌』とか。んで『ジングルベル』もかなり変わってしまってるんじゃないかと思って。日本語 → 英語 で訳詞を作ると、長さが半分になって音符が倍も余ってしまうってのはこのまえ書いた通り。そうなると、逆向きは相当なことになるわけで。元の英語歌詞の意味を半分に切らないと、日本語歌詞として同じ曲に詰め込めないわけで。じゃあちょいと真面目に訳して、どうなってるのか見てみようかと。

| ジングルベル 作詞: 久野静雄 |

Jingle Bells 原作詞: James Pierpont |

ジングルベル 反訳: ゆんず |

| 野をこえて 丘をこえ 雪をあび そりは走る たからかに 声あわせ 歌えやたのしいそりの歌 |

Dashing through the snow on a one horse open sleigh Over the fields we go laughing all the way Bells on bob tail ring making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight |

一頭立ての馬ソリ 雪を駆け抜け 野を越えて 笑って はるばる行くよ 馬の切り尾に結んだ鈴が鳴れば 気分も明るく ソリに乗り歌う今宵は楽し |

| ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る そりをとばして 歌えや歌え ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 馬をとばせて いざ歌え |

Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh |

Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し |

| 森をこえ 山をこえ 風をきり そりは走る 白きこな まいあがり とびかうきぎの葉そりの影 |

A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fannie Bright was seated by my side The horse was lean and lank misfortune seemed his lot He got into a drifted bank and we, we got upsot |

昨日かおととい ソリに乗ろうと思ったら ファニー・ブライトちゃんが 隣に座ってくれた 痩せた馬は運悪く 土手で滑って 僕らひっくり返ったよ |

| ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る そりをとばして 歌えや歌え ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 馬をとばせて いざ歌え |

Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh |

Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し |

| A day or two ago, the story I must tell I went out on the snow And on my back I fell; A gent was riding by In a one-horse open sleigh, He laughed at me as I there lay But quickly drove away |

昨日かおとといのこと あの話をしなきゃね 雪の中に出かけたら 背中から転んでしまった 一頭立ての馬ソリに 乗った紳士が 転んだままの姿を笑って すぐに去っていった |

|

| Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh |

Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し |

|

| Now the ground is white Go it while you're young, Take the girls tonight And sing this sleighing song; Just bet a bobtailed bay Two forty as his speed Hitch him to an open sleigh And crack! you'll take the lead, |

地面は白く 若いならどんどん進め 今夜女の子たちを連れ出して このソリの歌を歌おう 切り尾の赤毛馬の速さに 2ドル40セント賭けるよ ソリにその馬を繋いで 鞭をふるえば先頭に出るぞ |

|

| Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh hey Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh |

Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し hey Oh ジングルベル ジングルベル 鳴り響け 一頭立ての馬ソリに乗るは楽し |

英語の原作は4番まであった。

「ソリに乗るのは楽しいよ」っつう陽気な歌だった。

特にサンタクロースとかクリスマスとか関係なかった。空を飛ばない普通のソリを引くのはトナカイじゃなくて馬。1頭だけ。

3番で「お、ようやくサンタさん登場か!?」と思ったらその思わせぶりな紳士、コケた主人公をあざけって素早く去ってしまった……。

2番と3番は同じ日の出来事かな。てことはファニー・ブライトちゃんと乗ってた馬ソリがひっくり返ったら、馬ソリの紳士が二人を笑いながら通りすがったって話なのかな。この紳士は実はサンタさんなのか? だとしたら意外と冷たいやつだな。馬ソリごとひっくり返った人を助けてやれよ。ちがうちがう。サンタさんはそんな人じゃないだろ。

4番がまた……。"girls" ってことで「女の子たち」と訳したが、ファニー・ブライトちゃんとの進展はどうなったんだよ。案外どうでもいい女だったのかな。もうそれが気になって気になって。

あと "two forty" がわからんくて。今回の翻訳は、既にこの曲を和訳されてる2件のブログ様を参考にさせていただいたんだけど、それぞれ「2分40秒」「2ドル40セント」となってた。賭けだからおいらは金額説を採ったですよ。しかし今の日本円換算で300円足らずだけどさ、かなり昔の曲だから、2ドル40セントってけっこうな大金のような気がするが。

結局、数あるクリスマスソングの中で最も有名な『ジングルベル』が、クリスマスもサンタクロースも題材にしてなかったってのが衝撃。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は14作品。ほとんど Lollia さん絡み。

Lollia さん大復活の日。

新規10作品に加えて、前回のメンテで消えたはずの4作品、"muddy cloud" 『ソレイユ -Soleil-』『さよなら4月のドッペルさん』『ピエロ』がよく見たら存在してたというおいらのチョンボが発覚ww すぐさま復活させたですよ。

メンテはその作品動画にそのとき接続できるかどうかで判断してるんですわ。たまたまその時点で Lollia さんのほうで何か動画リストを操作してたのかもしれんけど、「実はあった」でよかったですよ。てことで ほぼじゅびふぉ には今日だけで Lollia さん14作品も増量っつう塩梅になりましたです。

こんな数字を出せたのにはそりゃまぁ理由があるわけで。新規入荷のうち8作品は、過去に作成済みの歌詞セットをそのままコピペしただけのやつでして。Lollia さん自身も英訳詞を作られるけど、他の方のを歌われることも多いんで、今日はそういう作品を狙い撃ちしたというわけ。先週リリースされたばかりの『ゴーストルール』も入れられたですよ。

"Burn Me Down" と "Karma" は新規入荷だけど、実は英語圏オリジナルの作品の方が、なぜか日本語訳を作りやすい場合がけっこうあって。今回それにうまくハマった感じ。

勢いで Oktavia さんの作品リストを見たら、『主婦ラジオ』(入荷済み)があったんで即座に確保。英語圏ボカロPの中じゃ難解な歌詞を作られる GHOST さんの "ROTARY DIAL" も作業したぞと。そんなに難解じゃなくてよかった。

実感として、Lollia さんとか Oktavia さんみたいな超正統派の超実力派がボカロ曲をお歌いになると、大元のボカロのボーカルより作品のグレードが全然あがるんだな。いやほんとびっくりするくらい違うですよ。ボカロPのボカロ調教の腕前が決して悪いわけじゃなく、むしろ見事なくらいなのに。

しかし Lollia さんが『ノボカイン』って、Lollia さん歯医者で嫌な目に遭われたクチなんだろうかww

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は4作品。

ほぼじゅびふぉ の各作品ページ一番下のナビゲータ(前の曲、トップページ、次の曲、のリンク)、表示内容がちょっとおかしかったのやっと直したですよ。

歌い手名が出るべきところに英訳詞者名が出てしまってて。トップページでそれぞれの位置を入れ替えたのに、ナビゲータで直してなかったってことで。この表示も JavaScript で出してるんで、ちょっと直せばすぐに全部直るのにな。気づいてからなんとなく面倒で、今までかかっちまった。ほんとすぐ直ったwww

つかこのナビゲータもな。最後がトップページへのリンクだけじゃ寂しいから作ったんだったっけな。けど「前の曲」「次の曲」の順番が、トップページの収蔵曲リストの順番でしかない。原曲名のアルファベット・五十音順なわけで。ユーザ目線で、別に便利でも嬉しくもない機能のような気がする。とりあえずは、他ページに直接飛べるのを示してるんで、あんましタコツボ感がないのを演出してる気ではいるけど。

そういや90年代のどこぞの手作りサイト指南で、サイトにリンク集ページを用意する意味としてそういう感じの説明があったっけな。どん詰まりにしないのがマナーみたいな。他の手作りサイトにつなぐって意味じゃもうどうでもいい時代になったんで、自サイト内でのタコツボ感・どん詰まり感だけが問題ってことで。

確かに、いちいちトップページに戻るしかないってのはあんましよろしくない感じ。とはいえ今の状態もまたイイとは言えず。次の聴きたい曲に行くのに結局トップページに戻らんといかんので。

これどうにかもっと便利にしたいなと。あとでね(いつになるんだか)

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は11作品。

久々の RO☆D さんはこれで満願達成。"Sugar Guitar" の投稿者コメントから、それまでの「練習期間を終えた」とのこと。その前からぼちぼちと自作曲を投稿してきてて、今はもう自作曲メインになってる。この先プロを目指されるのかどうか、おいらはわからんけど、これは確実に「英語で歌ってみた」からのステップアップだよね。

卒業されてしまった ほぼじゅびふぉ としては寂しい気持ちもあるけど、RO☆D さんのさらなるご活躍とご多幸を願っております。勝手にやっといてなんだけど、たくさんの素晴らしい作品を提供してくださって、本当にありがとう!

昨日から GHOST さんを攻めてるのは、いろんな歌い手さんたちにカバーされてるから。今出てる全作品を入荷しちゃおうと思って。後々ラクになるだろうと。あと3作品で満願予定。

しかしまぁ GHOST さんに限らずだけど、海外Pの人気作品はメンヘラ系が多くて。ずっと入荷作業してると、ちょっとキツいなーってなるときがあったり……。

あーそうだ、その中でも閲覧ちょい注意なのが『アイオライトに』。メンヘラ系というかホラー系で。これ、GHOST さんが頑張って作詞されたと思われる日本語版もあるんですわ。ページには両方を貼り付けといたですよ。

でね、サウンドがもう怖いんですよ。そして日本語版の映像がまた怖いんですよ。めっさホラーな画質で。

ただ、歌詞はその割には怖くないというか。ほんのり怖いというか。ほんとほんのり程度でさ、映像やインストに比べるとかなり上品な仕上がり。でね、英語版歌詞はそれでいいとして。そのままこっちも反訳したし。

公式日本語歌詞がですね、たぶん作者の意図じゃないと思うけど、いやさ、この曲調で不完全な日本語ってすごく怖いんだが……。

そして一番最後にポツンとある「あ」が字面で怖くて。なんだかわからなくて余計なこといろいろ想像してしまって。でも曲を聴いたら、単に「嗚呼」 "Aah" のことだったw

なんだってぇぇ!

日米巨大ロボバトルを実現させたMegaBotsが破産、クラタスと戦ったEagle PrimeがeBayで販売へ - GIGAZINE

そうか MegaBots 社は破産したのか。これは残念と言うしかない。機体の Eagle Prime はネットオークションで競売に出されてるのか。どなたか良い人が買ってくださいますように。

クラタスとの対決のあたりに、関係の動画やらクラタスの作者の倉田さんのブログなんかを見たら、メガボッツの人は対決を定期的な興行につなげたがってた感じでな。たぶんその収入でメガボッツ社の経営を成り立たせたかったんだろうと。

ただ、クラタス側としては対決はあくまで遊びの延長だったっぽくて、あの対決も、世界中の人たちにタダで見せて楽しんでもらうことにこだわってた。てことで、会場となったのは日本の某所の廃工場。無観客試合なのは安全を考えてのことらしいけど、観客を大勢集めるとなると、それだけで巨額の資金を動かすことになるからな。

遊びベースのクラタス側が責任を持ちきれないっつう判断があったんじゃないかと。大金持ちの興行主がついて全部ケツ持ってくれるならいいけど、全くの初物じゃ誰もが及び腰になるだろうな。特に、人類未経験の巨大ロボットバトルは、観客の安全確保だけでもどれだけの準備が必要なのか見当も付かんしな。つかラジコンじゃなくパイロットが搭乗するタイプなもんだから、パイロットの安全確保だけで精一杯なんじゃないかと。てな感じで対決イベントは自主開催の形であまりカネかけないことになって、生放送もなし。

対決動画は短く刈り込まれてて、スマホや PC で見やすくなってる。実際は恐らく、どっちも手作りメカで各部機構が洗練されてるわけじゃないだろうし、いろいろ調整とか不具合対応とかで、ラウンド間のインターバルが相当長かったんじゃないかと。生放送してたらダラダラして飽きられてたかもしんないしな。

じゃあクラタスのほうは事業をどう成立させてるのかというと、クラタスの機体を Amazon で売ってるww スターターキット1億2000万円なり。両腕がない状態なので、別途オプションをご購入くださいとのこと。重量5トンでこの値段だと受注生産だろ。売れてるのかなぁ。

うーん、値段が5分の1くらいまで落ちてくれると、買える人が増えて、クラタス同士のワンメイクバトルが興行として成り立ちそうなような。モータースポーツのスタイルで。チームごとにスポンサーのロゴを機体に書き込んで資金を調達したりして。

ただ、バトルは部品や破片がフツーに飛び散りそう。かなり強い力がかかって破断する場合もあるだろうから、破片がすごい勢いで吹っ飛ぶことが考えられるわけで。観客動員はやっぱし難しいかもな。相撲の砂かぶり席みたいなのはさすがにきついか。なるだけ高いところからアクリル板越しに見下ろす形ですか。いやいや横からや斜め下からナマで観るからこそ、巨大ロボ喧嘩の迫力を楽しめるんじゃないかと。

ちなみに対決動画だと実況席の2人が危険を感じて逃げてるけど、あの実況席場面は後からスタジオで別撮りしたものと思われ。逃げ出したのは演技と思われww

ああそうか、メガボッツはクラタスとの定期興行を期待してたんだよな。それがうまくいかなかった形で。クラタスの目的は戦うことじゃなく、顧客の所有欲を満たすことなわけで。クルマでいうとセルシオとかベンツとかジャガーとか。けどメガボッツのロボは戦って勝つために作られたんで、クルマでいうとフォーミュラカーだったと。

クラタスは自力で稼いでるから、わざわざ対戦を興行化する必要がない。つか買えばあまりにもな値段なんで、各種イベントでの展示・実演とかテレビ番組への出演とかで稼いでるんじゃないかと思う。集客力すごそう。あと関連グッズ販売もやってそう。クラタスかっこいいもんな。

じゃあ今さらだけどメガボッツはどうすればよかったのか。

これさ、メガボッツのロボ同士で対戦イベントを立ち上げればよかったんじゃないかと。世界興行しなくても、全米を回るだけでかなり人気が出たんじゃないかな。

対戦相手を外に求めたってのは、まぁクラタスを倒すことをモチベーションにした企画だったんで、それは実現できたけど、そこから先をどうするかってのをきちんと動かせなかった感じだったんじゃないかと。

メガボッツの2機のロボは仕様がかなり違ってるから、そのままじゃ対戦があまり面白くならんかもしれんが。対クラタス戦の結果でいうと、Eagle Prime > クラタス > Mk.II だったんで、やる前から勝負が見えてしまってるな。じゃあそこをなんとかもう1機、どちらかに仕様を合わせたやつを作って、って形になっちゃうか。クラタス以外の外部からの対戦者を募るっつったって、ジャンル確立前ってことで、存在しないのが現状っぽいしな。

いやまぁあの対戦があった直後あたり、中国の人が『申王』(だったかな)というロボを作っててな。メガボッツに挑戦状を送ったとかいう動画があったんだが。あれはどうなったんだろう。つか申王、胸から上しかなくて自力移動できなさそうだったが。あれがものになってれば、メガボッツも対戦相手を得て商業ベースに乗れたかもな。

あの対決に近い時期に韓国の企業も、全身を完成させた搭乗型二足歩行ロボを公開してたな。けどバトル用じゃない感じ。将来的に重機としての需要を創り出したいっつう実用寄りのもので。当時の段階だとまだ、専用ガレージの外には出られない状態だったっけな。機体外・ガレージ内の装備・備品を含めてのシステムだった。

ヨーロッパはどうなんだ。全く動きがなさそうだが。文化として人型ロボへの拒絶感が強いといわれてるけど、一方でフランス・イタリア・スペインあたりはかつて日本のロボットアニメが大人気で、夢中になった世代が今、社会の中核を担ってるってことらしいが。

ていうかメガボッツ、中古機の競売なんかじゃなく、クラタスみたいに新品を市販すりゃ酔狂な金持ちが何機か買ってくれたかもよ。って、それやってみたけどダメだったのかもな。

うーん、会社自体の目的がクラタスを倒すことと捉えられたからな。んで資金集めは、アメリカ人の愛国心をくすぐる形でな。そして目的を達したと捉えられて、みんな興味なくしちまったって感じかな。

メガボッツは、フィクションでしかなかった搭乗型巨大ロボ格闘を、幾多の困難を乗り越えて実現した。けど世の中のほうはまだついてこれる状態じゃなかったかと。開拓者の苦しみですなぁ。そりゃまぁ「そこはメガボッツ側でうまく戦略を立てて……」なんて言うのは簡単。きっといろいろやれるだけやって、それでも世の中が受け入れてくれなかったんだろうなと。

今 GHOST さんの "Those Who Carried On" の日本語訳で悩んでるとこ。

どうしてもわからんところがいくつかあって。

どうも何か英語圏の定番ネタの裏話的な歌詞らしく。けどその定番ネタがわからんくて。

Google で「those who carried on 歌詞」で検索すると、真っ先に元歌詞が出てくる。んで「日本語に翻訳」ボタンを押すと、日本語の対訳が出てくる。この機能、初めていじったわ

musixmatch というサイトから引っ張ってきてるらしいけど、そのサイトからは日本語訳にたどり着けんかった。「利用可能な翻訳がありません」と来たもんだ。

けどさ、とりあえずさ、ググって出てきた日本語訳もまたかなり頼りなくて。自分で頑張ったほうがマシだわ。もう少し粘ってみるか。

歌詞中の "at the seams" という英語の表現がおもしろくて。直訳すると「縫い目で」「縫い目のところで」あたりかな。

んで "burst at the seams" だと「〔場所が〕あふれそうにいっぱいである、〔おなかが〕はち切れそうなほどいっぱいである」(英辞郎 on the WEB)だそうで。

おなかいっぱいだと縫い目がはち切れそうなんだとwwww 人の体を例える感覚がもうねwww ぬいぐるみなのかカバンなのかわからんけどww 英語圏にはそういうセンスがあったんだな。

この表現から来てたのか。いやさ、ずっと前の『マトリョシカ』大量入荷の折、英訳詞のひとつで「ああ 継ぎ目から漏れそうだ」というのがあってさ。訳してて笑いが止まんなくなったww 由来わかんないときでもウケまくったけど、わかってもやっぱしウケるわー。

『マトリョシカ』も "at the seams" だったと思ったけど、"seam" だと「縫い目」の他に「継ぎ目」もあってさ。元歌詞に「継ぎ接ぎ狂ったマトリョシカ」があるから「継ぎ目」にしたんだよな。けどもしかしたら英訳詞者の意図は『縫い目』だったかも。

そういや映画 "AKIRA"(1988)でそういう場面あったな。巨大なぬいぐるみの縫い目か何かから牛乳が染み出してくるというやつ。クスリで見た夢か幻覚ってことだったような。

言葉だけだと笑えるけど、映像にすると怖いんだな……。

ほぼじゅびふぉ 今日の入荷は GHOST さんの2作品。

どっちも苦戦……。

"Those Who Carried On" は昨日書いたとおり。ともかく修正しては読み返して、を何度も何度も繰り返して、できるだけやりました根性出しました的な感じ。

『常識に欠ける無駄話』はね、もうね、これがまたね。内容がわかりにくいのはデフォとして、ひどいの掴まされて。いやさ、海外P作品の歌詞のテキストはよく VOCALOID FANDOM のお世話になってるんですよ。

んで今回の 該当ページ がね、これが全然違ってて。半分くらいしか合ってないし。聞き間違いで済まされないくらい文がまったく違ってるところが多々あるし。しかも最後2段落ぶん丸々欠けてるし。

最初に曲をさっと聴いて、そこから VOCALOID FANDOM のページから自分とこの作業用書類にコピペして、日本語訳を始めたんだが。話の流れがどもう突飛に飛んでしまって、繋がってない感じだなーと思いつつ。それに妙に短い気がするなーとも思いつつ。けど GHOST さんって難解英語な歌詞を書くときあるからな。そういうのかとも思いつつ。

んでいったんは、すげー頑張ったけど虫食い状態でしか完成させられなかったもんで、曲を聴きながら読んでみようと。やってみたら上に書いたことが判明。結局、動画上の歌詞を確かめながらテキスト起こしましたですよ。

こういう落とし穴もあるんだな。

さらに、翻訳文作りの作業用書類で、特定の記号を間違えて消してしまってて。下ごしらえ用 JavaScript にコピペで突っ込んで HTML 書類に変換するとき、入力データ中の場所の目印になるやつで。

いやもう初めて下ごしらえ用 JavaScript が誤作動したもんだから、焦ったの焦らないのって。この原因究明でまた時間と手間を取り。ああもう何やってんだか。ああーもう。とまぁわけわかんないこと頻発し始めたよどうしよう。

GHOST さんあと1作品で満願。今日中に成就したかったのに。

ほぼじゅびふぉ 入荷は13作品。

GHOST さんこれで満願達成。これからはときどき巡回する程度でいい状態。

んでまぁ以後は元に戻れる開放感から、Kiseki さんを進めつつ Lollia さんにも手を出して、そしたら JoyDreamer さんの取りこぼしてた作品がたまたま見つかって、Ciel さんというかたも発見して、そして少し前から進めようと思ってた cotton さんも進めて、という塩梅。統一感のなさまで戻ってしまったw

ほぼじゅびふぉ 入荷は12作品。

Juby さん作品だいぶ進めましたですよ。けどこれでも、古い順から進めて2017年の上半期分まで。もっと新しい作品も飛び飛びに入荷済みだけど、未入荷まだまだメジロプッシュ。

『なまえのないうた』。Ciel 版を入荷したものの、どうも埋め込み拒否らしいような。でもせっかくなんでそのまま出してみる。いつか解除してくれるかもってことで。このまえ入荷した Ciel 版『スリトーミングハート』は問題ないんだよな。動画コメントでも特に、埋め込みはご遠慮ください的なことは書いてないし。

Ciel さんのボカロ EFD はこれで全部。はーすっきり。

ロシア(?)のドラレコ動画ですごいの見つけてしまったですよ。笑い止まんないwwww

リンク貼っとくですよ。コチラ。

リンク先が消されるとアレだよなーとか思いつつ。けどうちのサイトに取っとくと、ページ開くのやたら重たくなっちまうんで。

もう何回も見て笑っちまってるよwwwwww

ほぼじゅびふぉ 入荷は7作品。

"Fighter"。Juby さん作品の入荷を、未入荷の古い順に作業してたとこでさ。今回はこの作品。

んで Juby 版の動画ページを見たら、作者は YusukeKira さん。あーこの人も売れてるからなー GHOST さんみたいに対象作品を全部入荷したほうがいいよなーうむうむ。とかフツーに考えてて。それじゃいつもどおりオリジナルから入荷しますかー、となって。

Juby 版ページにあるオリジナル作品へのリンクをポチったら、そこは VOCALOID 公式アカウントだった。あ…ありのまま(中略)何を言っているのか(略)

YusukeKira さんが作った "Fighter" は、VOCALOID 4 世代の製品 CYBER SONGMAN の公式デモ曲だった。

入荷作業の前に、この方のお名前の表記、"KIRA" か "YusukeKira" か、どっちにしようかなーと悩んでたんだわ。とりあえず短いし大文字で目立つ方の "KIRA" にしてたけど、"Fighter" 公式動画での表記に倣うことにしたですよ。全部 "YusukeKira" に書き直しましたわ。

歌詞の内容はもちろんというか、VOCALOID 4 の宣伝っぽいもの。けどこれがカッコイイ。宣伝なんで歌詞の表現はわかりやすさ重視で、翻訳するのに辞書を1回しか使わんかったww んでまぁ今じゃ定番というかの、ボカロ側の気持ちを歌ったもの(初音ミク発売直後の『みっくみくにしてあげる』が採ったこのスタイルが当時あまりにも画期的で、以後は定番のひとつになった)

歌詞の中で、主人公としての VOCALOID 4 の意識は全く新しいものじゃなく、今までを含めたボカロ全体の意識という形になってる。そして、今までできなかったことができるようになった、ボカロPそれぞれの努力でやっと実現していたことがボカロ自身でできるようになった、ということをかっこよく歌い上げてる。

しかし VOCALOID 3 で既に相当な進化を遂げたのに、4でさらなる進化ですか。ってこれ3年も前のことなんだよな。

そして Juby 版。VOCALOID 4 すげーと思ってたら、生身の人間のボーカルはもっとすごかった。じゃあ次世代のボカロはさらに人に近づいていくのかな。その余地はこの作品で感じられるわけで。

ていうかこんなところからネタ拾ってくるっつう、さすが Juby さんと言うしかない変態ぶり(褒め言葉です)wwwww

"Happy Halloween"。Juby さんのハロウィーンないたずら。いつもは全部英語の投稿者コメントが、全部日本語になってる。てことで原題が "Happy Halloween" なのに、Juby さんの EFD のタイトルはカタカナで『ハッピーハロウィーン』になってたり。この日記での紹介じゃ原題を出すことにしてるんで、英語表記になっとります。

これで Juby さんの2017年いっぱいまでの作品は全部入荷済み。2018年ぶん以降は、入荷済みがあんまし多くないんでデスマーチになる予定ww Juby さん入荷は一休みしよっかな……。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |