日本の超小型の無人宇宙機には 先月28日に出した PROCYON のほかに、Nano-JASMINE もあったですよ。

けど Nano-JASMINE のほうは、機体は2010年にとっくにできてるんだけど、打ち上げ機会に恵まれなくて待ちぼうけを食らってる最中。

ここでちょいとブラジルの話。宇宙ロケット運用国になりたいブラジル。昔から独自にロケットを開発し続けてるけど、ある時かなり大規模な爆発事故がありまして。ロケットや施設が壊れるだけならまだしも、多数の技術者がそれで命を失ってしまいまして。開発体制に深刻なダメージを受けてしまいまして。

その結果、自前のロケット開発は置いといて、とりあえずウクライナ製のロケットを購入して使うことになったらしくて。たぶん、実物のロケットを扱ったり打ち上げ管制をしたりで、先に運用経験を積むことを重視したんじゃないかと。

ロケットの最初の打ち上げってのは何があるかわからんくてリスクが大きいんで、外国や関連組織外の衛星を載せる場合、運賃は無料か格安にするもんだったりする。Nano-JASMINE はそれで、ブラジル打ち上げのウクライナロケット1号機の正式に確保したわけで。そういや はやぶさ2はヨーロッパのヴェガロケット初号機で打ち上げる動きがあったっけなぁ。結局 H-IIA 26号機で打ったけど。

けど、まずブラジル側で問題発生。射場の建設が遅れに遅れて。ウクライナ側にせっつかれてようやく建設を始めたものの、おととし、今度はウクライナが内乱状態に陥ってしまって。さらにブラジルは経済が後退し始めて、何もかも予算が不足。ロケットも射場もいつ調達できるのか誰にもわからんカオス状態となりまして。衛星だけが完成して、ただ出番を待ってると。

で、その後の進展はあったんかいなと Wikipedia 記事を読んだら、なんと ESA が無償で打ち上げてくれる運びとなったんだと。ありがたやー。

もともと Nano-JASMINE は ESA の位置天文学(地球から銀河系内の恒星までの距離を測定すること)とのコラボ企画として、ESA 側に期待されてたものらしく。Nano-JASMINE の目的と性能は、四半世紀前に ESA が打ち上げた衛星 ヒッパルコス とほぼ同じものだそうで。恒星ってのは実はゆっくりと移動してるわけで、歳月が過ぎて改めて観測すると、その移動方向と移動量がわかるわけで。四半世紀もの時が過ぎて、あらためて Nano-JASMINE で同じ天体を観測すると、その移動量を検出できるわけで。そこから、天体の移動方向と速度をより正確に確定できるわけで。

あと、今 ESA が運用してる、もっとごっつい性能の位置天文衛星には得手・不得手があるらしく、今後の JASMINE シリーズにはその補完も期待されてるそうな。補完なんで同時観測したいわけで。いつ打ち上げられるか見当もつかない現状ってのは、どうにかしたくなるわけで。しかもそれが、たかが製作費1億円の、たかが質量 35kg の超小型衛星。

てことで、袋小路でにっちもさっちもいかなくなった Nano-JASMINE に ESA 御中が手を差し伸べてくれたと。本来なら日本がどうにかすべきと思うけど、まーこうなったと。

衛星は技術の進歩とともに小型化が進んでるわけで、Nano-JASMINE は同じ性能のヒッパルコスの20分の1の質量しかないわけで。で、ここまで小さくなると、ロケットのメインのお客様にはむしろなりにくいわけで。しかも Nano-JASMINE の製作費はわずか1億円。衛星打ち上げロケットってどれも何十億円だからな。ロケットをチャーターするには釣り合わなすぎ。

となると、もっとでっかい衛星の打ち上げミッションに便乗するしかなくなる。たまたま同じ軌道に行くミッションで、Nano-JASMINE を載せる余裕があって、なおかつほぼ無償でとかいう、夢みたいに都合のいい状況を待つしかない。んなもんあったとしても、国際的に熾烈な椅子取りバトルロワイアルになるに決まってる。てことはさらに、その競争に打ち勝つっつうハードルも設定されるわけで。

んで、ブラジルがウクライナのロケットで初打ち上げっつう、椅子取りゲームのライバルたちが尻込みしそうなヤバげな椅子を確保したってわけで。案の定と言うと失礼だけど、打ち上げる打ち上げないウンヌンよりはるか前の段階でグダグダになったと。打ち上げ強行で失敗・全損っつうパターンよりははるかにマシだけどさ。

何にせよ ESA が価値を見出してくれたおかげで、Nano-JASMINE は現場に赴く足をようやく確保できた。しかも ESA の打ち上げの経験と信頼性は折り紙付きだからな。なんかすごく安心できますですよ。ESA 御中、Nano-JASMINE をよろしくお願いいたしますです。

Nano-JASMINE、SS-520 ロケットでの安価な打ち上げはどうかなと思ったけど、これはこれで条件が厳しいかな。

| 軌道傾斜角 | ペイロード質量 | |

| SS-520 3段式 | 約30° | 4kg |

| Nano-JASMINE | 約96° | 35kg |

だめだ全然合わん。ていうか、ほぼ無誘導の全段固体燃料ロケットで太陽同期軌道投入は無茶だろと。SS-520 のほうは、今はとりあえず「どの軌道にどれだけの質量のペイロードを投入できるか」以前の状態だよな。どんな形であれ、とにかく衛星軌道に衛星を届けられることの実証が先で、打ち上げ手段としての性能・品質ウンヌンなんつうゼータクな話はその後だわな。

日本の射場から太陽同期軌道っつうと、飛翔コースはドッグレッグなわけで。SS-520 は全段でスピン安定なんで、単純な打ち上げしかできない。その方面からも無理な相談だなこりゃ。

将来的にはどうだろ。SS-520 に毛が生えたくらいのサイズなら洋上打ち上げできるだろと。種子島と小笠原諸島の間くらいの海域から、傾斜角96°のラインにまっすぐ打つとか。んー、高度 800km の円軌道なら4段目が必要になるな。これは難度を上げる要素だな。

衛星打ち上げ仕様の SS-520 って、日本初の衛星を打った L-4S ロケットの質量の3分の1くらいしかないわけで。L-4S の実物は、上野の国立科学博物館に展示してあるのを見たことがある。かなり小さいぞ。L-4S でも洋上打ち上げは余裕っぽい感じがするが。

てことで、質量で L-4S くらいの、最新技術を盛り込んだロケットを用意すれば、Nano-JASMINE の打ち上げはどうなんだろか。行けるかな。

L-4S が打ち上げた衛星 おおすみ の質量は公式には 23.8kg となってるけど、ロケットの4段目の燃え殻を含んだものなんだよな。衛星そのものの質量は 8.9kgですな。SS-520 のスペックだと「4kg 以上」となってる。SS-520 は L-4S に比べて、質量が3分の1で、打ち上げ能力が半分ってとこ。単純計算で、SS-520 を L-4S と同じ質量に相似で大型化すると、打ち上げ能力は L-4S の1.5倍になる。

8.9(kg) × 1.5 = 13.35(kg)

Nano-JASMINE の打ち上げに全然足りん。太陽同期軌道は極軌道の一種なんで、地球の自転を利用できない。洋上打ち上げでドッグレッグしなくていいくらいじゃ間に合わんですなぁ。

質量がほんの数十 kg で、四半世紀前の数百 kg の衛星・探査機と同じ性能ってのが出てくるようになった。けど、それに合った打ち上げ手段がないってのが現状ですなぁ。

リオオリンピックのジカ熱対策、前にこんな記事が出てたんだが。

ジカ熱対策に蚊の産卵器 駆除に効果、カナダ開発 - 産経ニュース

このニュースは4月7日発行。この対策、焼け石に水なのかなぁ。

ジカ熱になるのが嫌で、出場を取りやめる選手もいるとか。

リオの市当局だったかな、8月はブラジルの冬に当たるから蚊の発生もジカ熱の感染も少ない、なんてコメントが出たこともあったような。怖がりすぎなのかいな。そこらへんまったくわからんな。どっちみちおいらは現地に行く予定ないから、おもっきし外野だけど。

開催中は、虫除けスプレーや蚊取り線香が飛ぶように売れるんだろうなぁ。選手たちはどうなんだろ、まかり間違ってドーピングに引っかかるといかんからそういう薬剤さえ使えないんだとしたら、いやもうかわいそうすぎるな。大会中に発病しちゃうと本領発揮できんし。

なんかもうリオオリンピックって事前に悪いネタが出過ぎの騒がれ過ぎで、あんまし盛り上がってない感じなんですが。組織委員会は一生懸命だろうから、その意味でもかわいそうすぎる。

長野オリンピックみたいに、事前はどう頑張っても盛り上がらなくても、いざ始まれば大盛り上がりの毎日、になるといいですな。

とにかく、始まるまでにジカ熱の流行が沈静化しますように。

ってあとは、治安の悪さが言われてるんだっけか。これも、ブラジル政府が面子にかけてどうにかしてくれることを期待しつつ。

おととしのサッカーワールドカップはちゃんとこなせたんだよな。ブラジル代表チームの結果が悲劇ってのはあったけど、開催自体は大成功だったと思う。オリンピックもフタ開けたら大成功っての、期待さえしちゃいけない雰囲気なのはなんでだ?

なんらかの反対勢力が逆ステマしてたりするんかいな。

火星探査機 のぞみ 打ち上げから18年。もう18年も前なのか。

のぞみ を打ち上げたのは M-V ロケット3号機。この次の4号機までは初期型だったんだよな。で、初期型の特徴として「第1段・2段の段間部継手が3分割になっていて、分離時に花びらのように開く」てのがあって。まーなんてーか、そういう解説をした本を読んだんですわ。あるいは ISAS のサイトの情報だったか。

そういやおいらは当時まだインターネットやってなくて、TSUTAYA のインターネットカフェに通ってたっけなwww まだマンキツと合体する前の、インターネット専用カフェというやつで。そこで NASDA, ISAS, ESA, NASA あたりのサイトを見まくってたww おお、その時代のホンダのサイトも見たことあるな。のちにインサイトに搭載される、ホンダ独自のハイブリッドシステムの解説が載ってたっけな。そのサイトに出てたエンジン同軸の薄型モーターは実現したけど、超大容量キャパシタはついに(たぶんコスト面で)モノにならず、普通にバッテリーにしたんだったっけな。

んで M-V 初期型の、花びらのように開くという段間部継手。ロケット関係のムック本でも、そんな開き方をしたイラストを見かけたような。

なんでわざわざそんな仕組みなのかっつうと、ファイア・イン・ザ・ホール(FITH)をやるためですな。これ、下段の分離直後にいきなり新しい段に火をつける方法。

M-V の1段目は大出力(単体では日本のロケット史上最強)だけど、燃費はあまり良くない。てことでけっこう早いタイミングで役目を終えて分離、2段目に点火、となる。水平方向の速度がまだあまり出てない段階なんで遠心力が弱くて、そこで出力ゼロの時間が長いと重力損失でロケットの打ち上げ効率が落ちてしまう。てことで、1段目を切り離したらなるだけ早くに2段目に火を入れたいわけで。

けどまだ両者が十分に離れる前ってことで、なんかちょっと危ない感じもするわけで。てことで1段目に取り付けられてる段間部継手は、1段目の燃焼が終わったら大急ぎで2段目を解放、2段目から少しでも離れなきゃなんない。

そんなわけで「花びらのように開く」となったわけで。1段目燃焼終了から2段目点火までのタイムラグはわずか1秒だったらしい。

……、

……、

ところが……。

をご覧くださいまし。14:00 のあたり、M-V 3号機の搭載カメラによる映像でござります。

「花びら」おもっきし吹き飛んでるじゃないですかwwww ぶりぶり回ってるしwwwwww

んー、そういう仕様だったとは知らなんだ。おいらてっきり「花びら」の一端が1段目にくっついたまま、カパッと開くだけなんだとばっかり。

モニターで映像を見てる ISAS の中の人たちの声の様子から、段間部継手のパーツが派手に吹っ飛ぶのは別にイレギュラーな事態なんじゃなく、普通に想定どおりの動作なのが汲み取れる。そうだったのかー。

しかし M-V って何かと豪快だよな。ロケット搭載カメラとかの映像っつうと、映ってるものの動作はゆっくりゆったりな感じするじゃないですか。それがバギョーンというかドッパーンというかww そして、そうなるように最初から仕組んであるwww

てことで、これ続けてれば M-V の名物になったかもなーと思うけど、この次の4号機は打ち上げ失敗。さらに次の5号機(はやぶさ を打ち上げた号機)以降は段間部継手の分割も分離もなくなって、開くことも吹っ飛ぶこともなくなってしまった。その後 M-V は3機が飛んだだけで運用自体が終了してしまったし。

3号機まで3分割だったのが4号機で2分割になったんで、簡素化していく方針だったんだなーってのがわかる。そのぶん部品点数が減るからな。コストが下がると同時に信頼性が上がるってわけで。その両方を欲しかった M-V にとっては必要な進化だったんだろうな。

段間部継手の3分割版は のぞみ 打ち上げが最後だったってことで。つか2号機の打ち上げがキャンセルになったんで、M-V 初号機と合わせて2回しか出番がなかったのか。

なんか毎年7月4日は火星探査機 のぞみ 関連の話題を書くことになってる感じのここ数年。昨日は M-V 3号機でお茶を濁したわけで、のぞみ そのもののネタがさすがに尽きつつある的な模様w

したら今日になったら、次の日本の火星探査計画(衛星フォボスでのサンプルリターン)のステマとしか思えん学術発表が、ステマとしか思えんタイミングで登場wwwww

火星衛星フォボスとディモスの形成過程を解明―JAXA火星衛星サンプルリターン計画への期待高まる― - 東工大ニュース

火星衛星フォボスとディモスの形成過程を解明 - 神戸大学

ていうかあれれ、おいらが Wikipedia「フォボス_(衛星)」から学んだには、フォボスの起源は、元は小惑星だったのが火星の引力に捕らわれて衛星になった、となってたはずだったが。今見たら、いつの間にかそれは説のひとつであって、もうひとつ、地球の月の場合の有力説と同じ巨大衝突説も考えられる、って形になってる。

うむー。いやまぁおいらはフォボスのサンプルリターンをすると、火星由来物質と小惑星の物質の両方が取れてラッキーじゃね? とか思っとったが。そうか元小惑星じゃないかもしんないのか。

そんなわけで、現状じゃそもそもの起源が謎なわけで。だったらなおさらサンプルリターンして調べたくもなろうというもの。いやーそれにしてもやっぱしどう考えてもテーマもタイミングもステマwwwww

てことは、地球の月のサンプルはもう米ソが取ってきてるわけで、もしこれで火星の衛星の起源も巨大衝突だったってことになると、別々の惑星での、同じ成因の衛星のサンプルを比較できるわけで。ここからなんかいろいろわかりそうな気がする。ていうか月の成因も、巨大衝突は今のところの再有力説で、確定ではないんだよな。フォボスを調べれば、月の成因のなにがしかもさらにわかるかも。

一方、もしフォボスが小惑星起源だったなら、その場合はフォボスは元 C 型小惑星だったっぽいわけで。はやぶさ2が向かってる小惑星リュウグウがまさに C 型。普通の C 型小惑星と、途中から火星の衛星になった元 C 型小惑星。両方のサンプルが手に入るわけで。これはまたこれで、比較からいろいろ判明しそうなわけで。

断然面白いことになってきましたな。ステマにはこういうイイヤツもあるんだなwwwww

シンガーソングライターっつう言葉、陳腐化して久しいと思う。アーティストが自分で作詞作曲して歌うスタイルがもう一般的になったんで。作詞家が作詞して作曲家が作曲して歌手が歌うっつう分業方式は今も健在だけど、シェアがだんだん変わってきたというか。

これ、業界側での管理がラクかどうかでこうなってきたんじゃないかなんて邪推してみたり。

昭和時代を飾った演歌・歌謡曲って、それぞれの分野のプロによる分業システムでやってきてたじゃないですか。なんでジリ貧になってきたのかと。

ただ、音楽そのものはプロじゃなきゃやれないものってわけではないわけで。誰でもやれるわけで。だったら、音楽を愛する人は自分で歌を作って自分で歌うのが自然な感じではある。つまりアマチュアでもできるやり方なわけで。そのうちの最小構成の布陣なわけで。

しかし不思議というか。プロが分業で作った作品の方が高品質になるはずなのに、なぜシンガーソングライター方式にシェアを食われるのか。演歌・歌謡曲ジャンルはおそらく今も分業方式が主流なのに、この20年来なぜ興行的に下火なのか。

これ、プロダクションやメディアの押しの差なんじゃないかと思って。

作詞と作曲の専門家って「先生」じゃないですか。売り手側にとって、いろいろ扱いにくいんじゃないかと。よほどの売れっ子じゃなきゃあまり相手したくなくなったんじゃないかと。対するシンガーソングライターって大抵は若者で、しかも相手は一人。ぶっちゃけ丸め込むのがちょろそうじゃないですか。

あるいは秋元康とか つんく♂とか、かつての小室哲哉とか織田哲郎とか。プロデュースまでするのが、今風な「先生」のスタイルなんですかね。

と思いつつ、今聞いてる曲は fumika の『たいせつな光』だったり。これ映画『はやぶさ/HAYABUSA』(2011)の主題歌。映画もよかったけど、この曲がまたね。映画と関係なく聴いてもすげーイイ。

『たいせつな光』は、たぶんこの映画の主題歌にすべく作られた曲だと思う。作詞: 玉井健二・U-ka、作曲: 石松領平。fumika は歌う専門の人らしい。てことで分業システムなんですわ。歌謡曲風の完全分業スタイルなのか、どなたかがプロデューサー兼業のスタイルなのかはわからんけど。

シンガーソングライターの形ってのは、どことなくアマチュアのノリが残ってるのがイイような気がする。そこも含めた魅力と売り出し方で、プロで固めた音楽ってすっかりシンガーソングライター形式に負けてしまった気がしてた。

そういうわけじゃなく、棲み分けしてるってことなんですかねぇ。

この衛星はすごかったなぁ。覚えてる人あんましいなさそうだけど。

人工衛星「おりひめ」「ひこぼし」、別離と再会と「子どもたち」 - sorae.jp

この時代はまだ日本の世の中は、宇宙開発に冷たかったというか無関心だったというか。2010年に巻き起こった はやぶさ ブームが状況を一気に変えたんだけど、その萌芽は2005年、同じく はやぶさ が小惑星イトカワを現地探査した折、報道各社の担当記者さんたちを胸熱にしたことだった。そして上の記事の衛星は、それよりはるか以前の1998年のこと。18年前の今日、衛星 おりひめ・ひこぼし(正式な愛称は、2つセットで「きく7号」)が世界初の全自動ランデブー・ドッキングに成功したんだよな。

そういやこのときマスコミはかなり盛り上がったんだよな(科学系の記事が紙面をけっこう占有できた時代だった)。けどまだ世の中がついてこなかったんだよな。「そんなことして何になる」的な醒めた感覚が強くてな。そんなこんなのいろんな積み重ねがあって、日本の宇宙開発は最近ようやく市民権を得たってことか。

おお、火星探査機 のぞみ が地球を発ったのは、このドッキングの3日前か。この頃は、きく7号を打ち上げた H-II ロケットと のぞみ を打ち上げた M-V ロケットが、日本の宇宙開発を順調に進めていくもんだと思ってたな。同じく1998年2月に H-II が打ち上げ失敗を喫してしまったけど、ガンダムで言うと「メインカメラがやられただけだ!」って感じでな。けど同年12月に のぞみ が地球ー火星の遷移軌道投入に失敗。翌1999年に H-II が再度打ち上げ失敗。翌々2000年に M-V までもが打ち上げ失敗ってのでああああああああとなっちまうとはな。このときはまだ知る由もなくてな。

「しゃれこうべ」って言葉が妙にかっこいいなと感じてしまった今日この頃。

「ドクロ」はおどろおどろしすぎてちょっとな。

ていうかおいら「しゃれ」に反応しただけなのか?

ってこれ別名「されこうべ」だよな。この場合の「しゃれ」の由来は「洒落」じゃないんだな。

なーんだ。てかいややっぱしそうだろ。

かつて世の中で信じられてきた迷信。

迷信 A は、昭和時代に運動部やってた人なら聞いたことがあるはず。理由は「体が重くなるから」「腹が痛くなるから」とかだったかな。

1984年のロサンジェルスオリンピックのマラソンは炎天下でな。その気象条件はきちんと想定されてて、「充実の水分補給体制」が売りだった。それ聞いて「はぁ?」と思ったことを覚えてるおいらはもうイイ歳www 日本のスポーツ界ではあのオリンピックを機に、伝統的な根性一辺倒主義よりも上に、スポーツ科学・スポーツ医学が来るようになった(概念の上では。実際にそうなるにはさらに時間がかかった)

迷信 B は1990年代あたり、厚生省が盛んに連呼してた。00年代でもまだ言ってたような。欧米に比べると、日本人の塩分摂取量は抜きん出ている。日本人の死因は高血圧による脳梗塞や心臓病が多い。だから……。てな理屈だった。まー死因で見るとそうだったろうけど、この当時からもう日本は世界最長寿国の一角だったんだが。

一方、熱中症ってここ10年くらいで一気に認知が進んだよね。今の時代、夏になると、熱中症対策にみんな余念がないわけで。企業もそこにチャンスを見出して、対策用の商品を競ってるわけで。

かつては日射病と熱射病と熱中症はごっちゃで理解されててな(名前が紛らわしいもんな)。一番よく知られてた病名だった「日射病」の字面から、そこらへんどれでも日陰でしばらく安静にしてれば治ると思われててな。

迷信 A がまだ生きてた頃、熱中症は日射病と混同されるくらい認知されてなかった。で、大ごとになる例も、今ほど頻発してなかった気がする。認知されてなかったから報道も少なかった、のかもだけど、当時の人々は今より熱中症に耐性があった可能性も、と思う。

かつて世の中が迷信 A を信じて実践してても熱中症に耐性があったんだとして、今は耐性が失われたんだとして、もしかしてその原因って迷信 B なんじゃね?

「花びらのように開く段間部継手」って、M-V の先代の M-3SII ロケットで既にやってたんだよな。

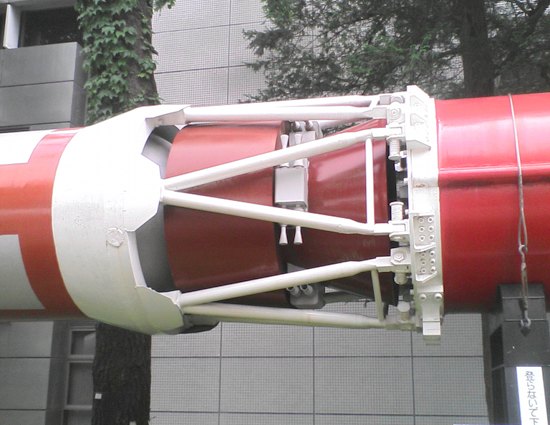

写真は、はやぶさ 地球帰還の1週間前に宇宙科学研究所(ISAS)詣でをしたときのもの。敷地内に M-3SII と M-V の実物が展示してあるのだ。

んでまぁ M-3SII の場合は金属管のトラス構造そのままなんで、花びらっぽくない感じww 開く動作は雰囲気的に、ガショーン! クランクラン(跳ね返り)な気がする。根元(右側)の蝶番にバネが仕込んであるのがもろにわかったり。

しかしこの構造だと FITH できないような。噴射炎が逆流してしまいそうなような。M-3SII の場合、分離後はある程度離れるまで待ったのかな。

下の写真は、同じく ISAS 敷地内の M-V ロケット。のぞみ を打った3号機と同じ初期型仕様。その段間部継手の、1段目側の方。

「花びら」はこの右側。写真の正面に蝶番が来てるね。まー噴射炎の圧力に負けてちぎれるれるんだけど。そう思って見ると、M-3SII の蝶番より華奢に見えるような。

写真の「カゴ」構造は、噴射炎を逆流させずに抜くためのもの。と同時に、1段目側がドーム状になってるわけで。これもまた噴射炎を安全に誘導するための構造らしい。

M-3SII だと、1段目の天井と2段目のノズルがほとんど密着状態。これで FITH やったらやばいでしょってな感じ。

見た目の印象で語ってしまったけど、実際はどうだったんだろ。

たった今辞書を引くまで、なんだか区別がついてなかった2つの言葉。ついにその区別がついたというか。

「カタルシス」と「カタストロフィ」。

いやなんだかこの2単語を初めて聞いた時期も近かった気がする。んでもうどっちがどっちだか。しかもそのとき意味まで聞かなかったもんだからあやふやなままで。

けどさ、おいらは違う意味を自らに植え付いてしまってたような。いやさ、豪快なアクション映画を観てスカッとする感覚をそれだと思ってて。どっちも違ってたわwww

……、

……、

……。

あ……。なんかこの紛らわしい2単語、過去に何度も調べては、どっちもなんか違ってたなーって、結局両方とも意味を忘れて振り出しに戻る、っつう堂々巡りしてきたことも今思い出したwwww なんぞこの輪廻wwwww

んでまた思い出した。肝心の「豪快なアクション映画を観てスカッとする感覚」を表す適切な単語は今日もまた見つからずじまいwwwwwww ここの決着がつかないことには、この無駄な輪廻を解脱できないような気もするwwww

「カタル」「カタス」と略してみたら、思いがけず単一の語源の自動詞・他動詞みたいになったww

Linux、デスクトップ市場で初のシェア2%突破 - マイナビニュース

IT 端末として、デスクトップ PC のシェアは落ちる一方だろうからな。もともと Windows が支配してた個人用ライトユーザ層は Android か iOS に移っていってるわけで。今もデスクトップ PC を使い続ける層ってのは、仕事かマニアックな人の割合が濃くなってきてるって感じですか。仕事用は Windows 固定として、個人用途はコンピュータマニア層のシェアが高くなってきてるってことですかね。

実際 Linux ってある意味ラクでな。タダだし。ユーザ登録とかそういうの要らんし。OS アップデートを急かされることないし。シェアが低いから、ウイルス感染の心配も Mac より低いし。FreeBSD もだけど、そういう操作性以外の部分の気楽さがイイんですわ。

デスクトップ PC にノートブック PC。PC、パソコンと呼ばれるものって、スマホやタブレットで用が足りる人たちにはもう必要ないものだわな。

10年以上前だったか、「デジタルネイティブ世代」って言葉が出てきてたような。単語が長いんで、ここではとりあえず DNG と呼ぶことにするか。生まれたときからデジタル機器の環境にいる世代ってことで、コンピュータ関連の産業や文化との親和性が高いとされる世代ってことで。

んでまぁだいたいあの頃まで「日本のビル・ゲイツ」待望論がアブクのように出ては消える時代だったりもして。ハイテク系の工業地帯はシリコンバレーにあやかって、谷でもないのに「○○バレー」と呼んでみたり。そういや青森県の六ケ所村には、クリスタルバレーと呼ばせるべく行政が必死になってた土地があったっけな。液晶関連の工場を集積したかったらしく。うまくいかなくてポシャったっぽいけど。

DNG ってのはそういう期待がかかった言葉だったわけで。

で、時代が下って2016年。IT 機器のシェアは、進化が頭打ちのパソコンを、進化が続く携帯端末が食って行ってる状況。んで DNG の方々は今、だいたい新卒とか大学生とかのあたりが多いような。

今のおいらの職場には DNG の人たちが何人かいるんだけどさ、あの当時に期待されてたような感じではないような。

スマホの扱いはかなりなもんでして。ていうかスマホゲームやその話題が得意というか。それはゲーセン世代やファミコン世代とは機器が代替わりしただけで、本質的には何も変わりがなさそうというか。パソコンは、授業で習う以上はあんまし触ったことないっぽい。

「日本のビル・ゲイツ」的な、デジタル分野で自らベンチャー企業を起こして大立者になって国を富ませて世界を牛耳るような、別にそこまでじゃなくても、その方向性の人ってどうだろ、DNG って全然そんな雰囲気さえないような。

携帯端末だけだとプログラム開発ってできないと思う。やればできないことはないだろうけど、わざわざやる気しないと思う。けどデジタル環境で何かを作る側の道具はいまだにパソコンなんだよな。んで携帯端末はほとんど、パソコンで作ったデジタルな商品・サービスを使う側のみに特化っつう状況。

言っちゃなんだけど、かつて DNG と呼ばれてもてはやされた世代って、ひたすら毛を刈られるためにエサを与えられてる羊の群れにも思えてきて。

若者を批判ってのはおっさんのすることだからな。たわ言でしかないんだけどさ。それともおいらの周りにはいないってだけで、実はパソコンで何かを創作する人たちってのは増えてるのかもな。プログラミングではないけど、ボカロマスターを志す人とかは増えてるんだろうか。あれもパソコン必須っぽいからな。ボカロの年間総売り上げ本数や購買層の世代とか、どうやって調べたらいいんだと。

「日本のビル・ゲイツ」ウンヌンってここしばらく本当に聞かなくなったな。ビル・ゲイツが引退してから醒めてきたってことかな。けど「日本のスティーブ・ジョブズ」は、なんかスティーブ・ジョブズが亡くなったらにわかに言われ始めたような。もうそれも聞かなくなったけど。

人工知能って、アーキテクチャは人間とかの生物の脳の模倣らしいね。となると、まったく異質なものではないというか。組成が有機物か無機物かの違いと、付随する体の構造の違いはあるにしても。

でさ、ふと気になったのが、そうなると人工知能にも「うっかり忘れてた」とか「勘違いしてた」とかがあるんじゃないかって気がして。

単純労働をずーっとやり続けると、疲れたり飽きたりで能率が落ちるとか、間違いが増えるとかもあるんじゃないかって気がして。

そうなると、わざわざ機械にやらせんでも人間が作業すればいい話に戻るんじゃないかと。

あーでも人間だと人命なり人権なりがあるからな。危険を伴う作業やら使い捨ての機械に組み込むやらなら用途があるか。

奴隷がオッケーだった時代に戻るってことですかね。

なんだか面白い GIF 動画を拾っちゃったですよ。

ムササビって、風を感じるとこうせずにはいられないんだろうなぁwwwww かわいすぎるwwwww

ムササビの飛翔は滑空だけど、このまま進化が続くと、鳥やコウモリみたいに動力飛行の能力を身につけていくんだろうか。

だとしたら、どんな動力飛行なんだろうか。動力飛行する動物を見てみるに、その形態は

の2種類ですな。他にもあるのかな。ムササビはそのどっちもあまりうまくいかなさそうな感じ。つか上の2例は互いに全然つながりがないわけで。そしたらムササビもまったく新規の方法を開発する目もありそうなわけで。

前日の GIF 動画をまた見てみるに、

……、

……、

……。

尻尾を回してプロペラ推進?www

(日記がめっさ遅れてるんで、小分けで埋めますww)

何かで読んだ、人工知能の研究者の自責みたいのを思い出したですよ。

人工知能の学習ってのは、何度も繰り返して経験を積んで正しい判断ができるように持っていくもんなんだそうで。人間の教育と同じですな。

これには大まかに2つの流派があるそうで。「先生なし」と「先生付き」。先生なしの方は、人工知能が勝手にいろいろ試していく形。先生付きは、人工知能が出した結果や答えを、人間の先生が正誤をつける形。んでまぁ件の自責は先生付きの場合。研究者が先生役なんだけど、やり方としては、「正解が出ても放置。間違いが出ると指摘する」となってしまうそうで。

これって教育上どうなのか、というのが自責なわけで。人間の場合それやると、生徒はけっこうな確率でグレるわけで。

「人工知能が人類の知能を超える日がいつか来ると思われ。今のところそれは2045年あたりと思われ」という未来予想ですな。んでそうなっちゃった場合、その後の世界がどうなるのかは、人類ごときには予想だにできんことになるってのが怖いわけで。んでまぁ「2045年」ってのは最近の予測かもしんないけど、「その後どうなるか」の想像はまぁ『ターミネーター』『マトリックス』なんかが有名なわけで。

人類を超える知能が何をどう思うかはわからんとしても、人類に敵対するかどうかは、教育方法の良し悪しでグレるかグレないかにかかってたりしてなww

医学実験で動物に教育するときって、正解ならご褒美でエサをやるじゃないですか。

人工知能に対するご褒美って何だろ。取り立てて思いつかないような。何か特定の信号受信を「ご褒美」と設定、それを得るために試行を繰り返せ、と設定、って形なのかな。それご褒美なのか?

同じく動物実験だと、不正解ならお仕置きですな。苦痛を与えるわけで。

人工知能へのお仕置きって何だろう。電源切るとか? それで苦痛を感じるもんなのかどうか。同時に記憶も飛んでしまえば、人工知能にとってはまた通電したら新しく生まれた状態なわけで、これを「苦痛を与える」とはならんわな。

記憶がちゃんと保存されてれば、行動制限っつうお仕置きにはなり得るかな。その前提は、常に活動していたい欲求があること。その欲求もまた最初に設定するってことですかね。

どっちにしろマッチポンプな感じがする。

人も含めた動物への教育なり、動物が自ら学習するってのは、本能を利用してるってことだったんだな。

ギモンをまとめてみる。

人が設定しないと本能さえも備わらない人工知能。その教育は今のところ、大まかには上に書いた2流派がある。そのうち先生付きの場合、次第に生徒がグレて、後の世の人類への反抗の種になりそげな感じもあるような。

おいらが今考えられる答え。

グレるってのは苦痛しか与えない教育の結果ですな。これやると生徒は教育での学習行為以外のことに楽しみを見出して、そこへ逃げる。それを精神的な糧にすることで、生き続ける意欲を得る。残るのは、教育とかいう自分にとって悪いものへの憎悪と不信。社会なり親なり学校なりが大事にしてるモノや感覚・概念に対して、いちいちケチつけたり壊したりしないと気が済まなくなる。これがつまりグレるってことかと。

苦楽ってのは生き物の本能が駆動する感覚なわけで。高度な人工知能には苦楽の感覚も発生するかもだけど、今はそこまで全然届いてない状態らしい。

現状だと、生き物にとっては悪い教育方法でも、人工知能はバカすぎるんで大丈夫ってことかと。

今以降どうなるかってのは、その後の人工知能の育ち具合と方向性を見ながら、じゃないですかね。

とりあえずの教育方針としては、技術的特異点が来るまで、人類に対して反感を覚えないよういろいろ仕込んどくってあたりじゃないですかね。

2015.3.28 の続きというか。

肉牛の幹細胞から牛肉を直接製造する技術ができたっつう話から、米もいきなり米粒を生産できるんじゃないか、田んぼで作る従来方式に比べて、病害虫や雑草の対策が要らなくなって、田植え・稲刈り・脱穀とかの工程もなくなって、かなりコストダウンできるんじゃないか、てなことを考えてみたわけで。

そしたらついでに、無駄な副産物も出なくなるんじゃないかと今思った。

米の副産物として稲ワラができるわけで。これがなくなっても、今は実用上はあまり問題なさそうかな。

いやいやいや、神棚の注連縄どうすんだよ。

ビニールの代用品ですかねぇ。鏡餅のてっぺんのミカンはすでにプラスチックだしな。つか鏡餅の本体のガワもだし。ビニール注連縄もいけないこともないか。

つか出雲大社の巨大注連縄とかどうすんだよ。これさすがにビニールヒモじゃまずいだろ。

……、

……、

……。

稲ワラもまた米粒とは別体で、直接製造の形になるんですかねぇ。

障害者施設で凄惨な事件が起きましたな。犠牲となった方々にご冥福を。ご遺族の方々に深い哀悼を。

容疑者は精神障害者(この表記が正しいかどうが、おいらは現時点ではよくわかっていません。判明した時点で正しい表記に直します)を、社会に不必要な存在だと思っとるらしいが。かなり偏狭というか。

いやさ、彼らは生産活動に目立つほどの貢献をしてないってのはそうだろうけど、世の中、生産活動だけじゃないでしょと。消費者あって初めて、生産活動が意味あるものになるんでしょと。精神障害者もまた消費者なわけですよ。役に立ってるんじゃん。

この論法だと、大事なのは、社会の中で、生産者と消費者の、人数あるいは金額のバランスってことになるわけで。

精神障害者って、数で言えば、恐らく健常者より圧倒的に少ないわけで。そして日本の世の中は、そういう少数の障害者を養っていけるだけの力があると思うが。

社会が精神障害者を「養う」の時点で、正直なとこ赤字なわけで。その金額の多くは税金で賄われるわけで。けど「養う」は必ず消費行動が伴うわけで。それが世の中の経済を回してる面もあるだろ。と考えると、精神障害者の施設は全然無駄ではないわけで。

あと、脳の機能に障害を持つにしろ、その人のご家族はその人を愛してるかもしれないじゃないですか。その人がこの世に生きていてくれるってのが、ご家族の心の支えになってるかもしんないじゃないですか。そうなってないケースもあるだろうけど、全部のケースで邪魔者ではないかもしんないじゃないですか。そしたらこの場合も、世の中の役に立ってると言えるわけで。独立した社会生活を営めるか否か、社会に労働力として貢献してるか否かっつう判断基準は、その他の要素を無視できるほど重大な本質じゃないかもしれないじゃないですか。

なんてこと容疑者に言ったとしても、通じる相手じゃなさそうな気もする。

とは言うものの実際問題として、精神的な障害を持つ人々ってのは、程度や症状にもよるけど、独立して社会生活を営めない場合は問題になり得るわけで。

これどうなんだろ。

状況は、一人一人で違うだろうし、先天か後天かでも違うだろうし、

これさ、ここ20年くらいで大脳の研究もかなり進んできたことだし、障害者の脳の力を、一般人程度の機能にまでもっていく治療や手術や薬剤なんかってないもんなんだろうか。

けどもしその医療技術が成ったとして、そうなると一般人がより高度な能力を求めて、自らの脳を改造するっつうのが考えられますな。

芸術関係だと、中にはそれを求めて変なクスリに手を出す人もいたりしますな。

麻薬・覚せい剤の効用って一時的なものだよね。ずっとじゃなく。しかもモノによるらしいけど、使い続けてればむしろ脳が破壊されたりとか、健康を損ねたりとかになっていくわけで。

脳の改造ってどうなんだろ。違法・脱法なクスリと違って恒常的なものなわけで。あとはまぁ脳や体の健康に問題ない程度ならオッケーってことになるんですかね。

つか精神障害者の脳機能の補完と言いつつ、それで一般人の能力を超えてしまった場合、なんかこう、生まれつきノーマルで改造歴なしの人が不公平感を覚えてしまいそうな気もする。

それに比べると、一般人がカネ払って自分の脳機能を高めるってのはまだあんまし不満のタネにはなんないような。

なんかいろいろ逆転してしまってる気がするような。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |