『スター・ウォーズ』シリーズ、ディズニーが作るようになってからの予告編を見ても、特にときめかないのはなぜだろう。巷じゃディズニーの方針や持って行き方に疑問を持つ声も出てるみたいだけど、どうもそれもおいら個人としてはピンと来なくて。

で、つらつらと予告編を見てて思ったんだけどさ、なんか映像の雰囲気が他の作品と似てるなーとか思ったりして。

たぶん、他のスペースオペラ超大作との差別化がうまくいかなくなってしまったからってのかなと。かつてのスター・ウォーズってさ、圧倒的だったじゃないですか。エピソード4〜6ですよ昭和時代の。アナログ SFX での精緻の極みですよ。まぁ今現在の感覚だとちょっとアレな場面もチラホラだけど、当時はぶっちぎりの SFX クオリティが尊かったわけですよ。

その時代、同じジャンルの作品がほかにあまり出てなかったのは、やっても負けて物笑いの種になるのが目に見えてたからなんじゃないかと。その意味じゃデビッド・リンチ監督の『デューン/砂の惑星』 (1984)は正面から挑んで、いろんな意味で爆散しとりましたな。今でも思う。なんなんだよあの「チャー……チャ!」のダサさは。

いやいやその前に『フラッシュ・ゴードン』(1980)があってですな。『スター・ウォーズ EP4』(1977)の3年後の公開だったのに、なんかすごく前時代的なセンスの映像感覚でな。音楽担当がクイーンだったのだけは先進的だったが。

今はデジタル VFX の時代。スター・ウォーズじゃなくても、完成度が完璧レベルでな。メカデザインや衣装ももう、一流どころがツボを押さえたものを作ってくれるわけで。要は製作費を調達できればの話になってしまって、別にスター・ウォーズシリーズじゃなくても同等の映像クオリティを出せるようになり。となるとストーリーや設定をどれだけ凝れるかとか、制作費のうちどれだけを宣伝に回せるかとか、そういうことになってしまったような。

つかスペースオペラっつうジャンル自体が廃れてきてる気がするが。場面が全部宇宙っつうのはあまり見なくなり、地上寄りのだったら『アベンジャーズ』とか『トランスフォーマー』あたりが、スペースオペラ風味を残しつつまだ頑張ってるかなっつう気がする。いややっぱしここらへんは「スペース」じゃないよな。

そのあたりの作品シリーズがおいらにはスペースオペラ的に見えてしまうのって、宇宙から来た知的生命体の感性が地球人と一致してるってところで。たぶん現実に宇宙人がいるとしたら、進化の過程は地球人とは別個なんで、感性・感覚・感情・善悪の概念が地球人とは全然違うだろうなと思えるわけで。故ホーキング博士も恐らくその意味で、「宇宙人が来ても安易に接触するのは危険」と言ってたわけで。

てこともあり、おいら個人の感覚だと、現実の宇宙科学なんかの知見が増えるにつれ、スペースオペラを受け入れにくくなってきてる。素直にフィクション設定を楽しめなくなってきてる。ぶっちゃけ陳腐な気がしてきてる。

これってスペースオペラの宿命なのかも。世の中での宇宙に関する知識や周知が浅かった時代の宇宙もの作品って、古くは100年前くらいだと、月人やら火星文明やら、そういうのが描かれてたりする。当時は説得力があったんだろうなぁ。んで、宇宙探査が進むにつれてそういうのは過去に追いやられ追いやられ、そして今に至るってことかと。

そんなわけで、スター・ウォーズが輝きを失いつつある(ような気がする)理由として、

があるんだろうなーってことで。

調査結果が出てるのかどうかわからんけど。

日本の月着陸機 SLIM のメインスラスタ破断の原因ってさ、振動だったのかなと。

とりあえず SLIM のあの事故は、着陸行程の最後の方で起きた。月面からの高度 50m でいったんホバリングしてた時に発生。メインスラスタが双発で、もう1基が生きてた。運もあって辛うじて着陸成功まで持っていけた。

んでその勝手振動説の根拠というかは、スロットリングの代わりにスラスタ自体の ON/OFF を使ってたっぽいことから。二液式のガス押し方式の場合、一液式よりも反応性がいいんで、バルブを開閉するだけの ON/OFF 方式が便利なわけで。

んでこの方法、出力全開/停止を繰り返すわけですよ。その度に振動が発生するはずなわけですよ。スラスタ出力とその時の機体質量、ON/OFF の間隔によっては、共振が発生する場合があると思われるわけですよ。

んでノズルスカートの構造上、強度が一番弱いスロート部分がポッキリ逝っちゃったんじゃないかと。

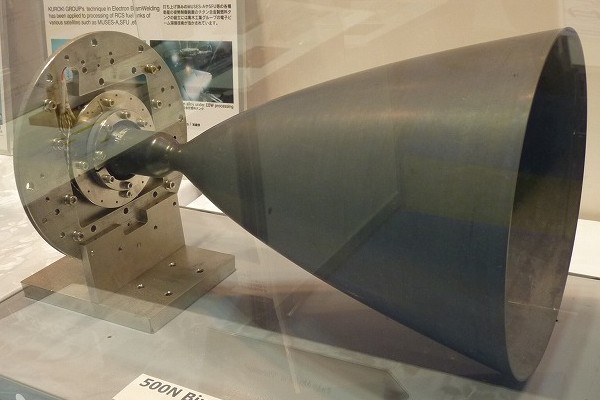

上の画像は、金星探査機 あかつき に使われた 500N スラスタ。SLIM も 500N スラスタだったんで、たぶん同じ外形なんじゃないかと。一番細くなってるところがスロート。見るからに弱そう。っつうかそこから下流のスカート部分がぐわんぐわん振動したらかなりやばそうな、そんな見た目。その振動が横波でも縦波でも、なんかやばそう。

あかつき でもメインエンジンが破断してしまったけど、これは別な原因が特定されてる。

燃料と酸化剤は、共通の高圧タンクに入ってるヘリウムガスで並列的に押し出される。このうち燃料側のヘリウム配管が詰まってしまって、ヘリウムガスの流れが悪くなった。もともと酸化剤に対して燃料を多めに供給することで完全燃焼させずに温度上昇を抑えるはずだったのが、これで完全燃焼してしまった。

この想定外の高温発生で燃焼室そのものが強度低下を起こして、破断してしまった。上の画像だと燃焼室はスロートのすぐ左側。ここもスロートほどではないけど小柄な部分なんで、強度的に充分ではなかったかなと。

SLIM のメインスラスタも一見同じ事故にも思えたけど、配管の詰まりはなかったと思われ。そこは あかつき の事故で充分に対策してあるわけで。

でも破断事故が起きた。

高度 50m の SLIM 本体の下向きのカメラで、落ちていくノズルスカートが見事ど真ん中に写ってた、という画像。

上に貼り付けた画像は幅 600px で、元画像の約半分で表示。小さくて見づらいですな。幅 1225px の元画像を見るには コチラ をどうぞ。んでこの画像を見るに、ノズルのスロート部分か燃焼室部分が破断してるわけで。強度的にやっぱしそこが弱いのがわかる。

なんでもげちゃったんだろう。

んでまぁとりあえずおいらは、エンジンの ON/OFF での共振発生説を推すわけです。さっきトイレにいる時にふと思いついたww

けど「偶然の共振発生での事故」って、宇宙科学研究所(ISAS)は過去に M-3SII ロケット9号機で経験済み。だったら事前にきちんとした対策はしてるような気もするんだよな。

今のとこはっきりしてるのは、ノズルスカートってのは付け根付近が構造的に弱いってこと。物理的にぶっ壊れる時は真っ先にここがやられるってこと。強度的な弱点ってこと。いやほんと見た目どおりの結果が出てる。

これ、ノズルスカートの前後方向の真ん中あたりに輪っかをはめて、その輪っかと機体本体を3本以上の支柱でつなぐと、この強度問題は解決できそうに思うが。

ってこれも、見た目でわかるレベルの問題なんだから JAXA や ISAS じゃとっくに認識してるはず。輪っかと支柱案なんかよりももっと合理的でスマートなアイデアを研究中なんじゃないかと。

大谷、現時点でホームランと盗塁が 44-46 ですな。

ここ最近この数字の動きを見てると、なんかバッター大谷とランナー大谷が競い合ってるように見えてしまうwwww

つか「フィフティ・フィフティ」って言葉の意味は「半々」のはずなんだけど、近頃は大谷のせいで別の意味になってるww

大谷動画を漁ってるとさ、ミニ谷さんの動画がけっこう当たるわけでさ。現地の観客の反応を観れるのが楽しいわけでさ。ミニ谷さんいつもありがとう。ミヤネ屋でも拝見したりしてますですよ。

んでミニ谷さん、大谷の真似ってことで「ミニ谷」なんだろうけど、なんかむしろダルビッシュに似てる気がするが。

あ゛あ゛ーーーーーっ!

ウォンバットのかまってちゃん動画かわいすぎる!!

なんかペットショップボーイズのアルバム "Actually"(邦題「哀しみの天使」, 1987)の収録曲 "Kings Cross (キングス・クロス)" を思い出したら、脳内再生が止まらなくなっちゃって。

あーこの曲、CD 付属歌詞カードの日本語訳を読むたび、悲しくて悲しくて泣いちまったっけ。

その CD をどっかになくしちまって久しいんで、たまらず自力翻訳してみた。

元歌詞は コチラなど でどうぞ。

順番待ちの行列 その最後の人が連れて行かれて

お堅い政府からビンタを喰らってた

毎夜の毎度の繰り返し

僕はずっと傷ついた身 僕らはずっと耐えてる身

お前だって家を出たらもう帰らないんだろ

「月曜だ」と伝えてくれた奴 「土曜だ」と伝えてくれた奴

「明日まで待て」と言われても まだ行く当てもないのに

「本に書いてあるだろ」「手紙に書けよ」

「朝は起きていろよ」と言われても まだ何の保証もないのについ昨日のこと キングス・クロスという名の駅の脇で

迷子になってしまって

どこを見回しても死人か怪我人

だから時間の問題でしかないってこと

調子のいい時もあれば 悪い時もあったっけ

僕が犯してきたのは放浪罪

「月曜だ」と伝えてくれた奴 「土曜だ」と伝えてくれた奴

「明日まで待て」と言われても まだ行く当てもないのに

「本に書いてあるだろ」「手紙に書けよ」

「朝は起きていろよ」と言われても まだ何の保証もないのに今日は外の様子見に出かけてみた

あの人に頼まれてさ もう逃げてしまった人だけど

界隈をうろつくのは人殺し

辿り着いた先はキングス・クロス

幸運・不運が一列に並んでる

時間の問題どころじゃなくひしめいてる

「月曜だ」と伝えてくれた奴 「土曜だ」と伝えてくれた奴

「明日まで待て」と言われても まだ行く当てもないのに

「本に書いてあるだろ」「手紙に書けよ」

「朝は起きていろよ」と言われても まだ何の保証もないのに「月曜だ」と伝えてくれた奴 「土曜だ」と伝えてくれた奴

「明日まで待て」と言われても まだ行く当てもないのに

「本に書いてあるだろ」「手紙に書けよ」

「朝は起きていろよ」と言われても まだ何の保証もないのに

まだ何の保証もないのに

まだ何の保証も……

曲に醸されてる空気感が伝わる日本語訳になったかどうか不安だけど。

ライナーノーツに、作者による曲解説が載ってたな。ロンドンのキングス・クロス駅周辺に行くと、いつも求職者が大勢たむろしてるんだそうな。んで少ない求人に長い列ができては、あぶれた人たちが打ちひしがれてるんだそうな。そんな暗鬱な雰囲気を題材にした曲らしい。

ただただ暗く悲しい曲ってわけでもなく。キングス・クロス駅にいる彼らに、心情的にベタベタしないながらも寄り添う感じが良くて。ことさらに持ち上げも見下しもしない絶妙な距離感、これですよ。つか冒頭で、この現状に対して無策な政府のことがサラッと入れてあるね。

1987年当時の日本はバブル景気に突入中の絶頂前夜でさ。まさに「イケイケドンドン」「ジャパン・アズ・ナンバーワン」。けどこの頃の日本人の欧米諸国に対する感覚は、雲の上というか、キラキラした憧れのイメージが強くてさ。

なのにロンドンがまさかこんなだったのかと衝撃だったりもして。キングス・クロス駅の彼らの幸運を祈らずにいられなかったよ。

おいらの記憶にある同級生の一人で、苗字が「林(はやし)」っているんだけどさ。こいつの本当の苗字、全然かすりもしてないんだよね。

けどうもその記憶の中の顔立ちが、なんかすごい林っぽいんだよ。やたらめったら林してるんだよ。

本当の苗字を今に至るまでわきまえてるからまだいいんだけど、これからずっと先には、なんか記憶が塗り替わってしまいそうで。

もう会う予定もないから、どうでもいいっちゃどうでもいいけど、生きてりゃどっかで偶然再会するかもだしなー。

ってなんかまた別な意味でデジャブを感じた。

ずっと前に似たような小説っぽいの書いてたわwww

あー これこれ。ネット上の友達が企画した草文学賞に出品したですよ。タイトルの『菊地』ってさ、人の苗字がタイトルってなかなかないだろってので。アメリカだと映画『タッカー』とか自伝書『アイアコッカ』とか普通にあるけど、日本だとなかなかなさげで。

『』でくくったのにもこれまたこれで理由がありまして。件の草文学賞の BBS 上で、哲学的な意味や意図を探る動きがちょいと出てきて。けど作者であるおいらは一切答えなかった。

いやさ、「タイトルと作者名がごっちゃにならないように」と本当のこと言おうものなら確実にどっちらける空気になってしまってて、どうしても言えなかったwwww

あれは今どうなっとりますかねぇ。

んー、20年前か30年前か。どっかの自治体の議会が議決したのが、「議会の進行をテレビカメラで撮らない」ということ。

なんかその時の理由が、テレビカメラがあると特別に意識して会議に集中できないとか、カメラのレンズを向けられると(以下同)とかそういう感じ。

わからんでもないけどさ。カメラ付きスマホをみんな持ち歩いてる今と違って、昔はカメラ、特にテレビカメラを向けられるとアガッてしまう人って多くてな。

けどそんなの慣れればいいだろって話でもあって。

本音は、自分たちの仕事ぶりを一般公開されるといろいろ都合が悪いってのが、党派を超えての共通認識なんだろう。

最近じゃ高品質の映像でも、スマホのカメラみたいな超小型レンズで撮れわけで。もうそんな言い訳が通じる時代じゃなくなったと思う。今はほんとどうなってるんだろ。

件の時代だと、放送するメディアは地元ケーブルテレビくらいだったと思うけど、今はネットでライブで公開できますわな。

ほんと今はこの話がどうなってるのか知らんけど、あんなバレバレの言い訳なんかもう通用する時代じゃないだろよ。国会じゃ昔からフツーにテレビ中継してるし。県議会なんかもリアルタイム公開してるんじゃないですかねぇ見たことないけど。

あと、裁判って注目されてる案件だと画家さんがその様子を描いて公開してるけど、あれもそろそろ、法廷に立つ人たちに変に意識されないように複数の超小型カメラで撮影・公開ってわけにはいかんのだろうか。とりあえず原告・被告とも、大体が動画カメラ慣れしてる人たちのように思うが。

スーパー・コンビニの店内の至る所に防犯カメラが設置されてるのが普通だし。街頭にも警察直結の防犯カメラがフツーにあるし。友達同士で動画を撮り合うのも全然珍しくないし。

そんな時代に「カメラを意識してしまって仕事に集中できない」は、正論としても言い訳としても、もう通用しない気がするが。

ただ、今でもいるかよくわからんけど、カメラ(特にテレビや動画のカメラ)を意識してしまう人ってほんと昔はよくいたですよ。もしかしたらおいらもそうかも。

ちょっとかわいそうかなと思ったのが、高校野球の地元大会でのどっかの応援団をうつしたやつ。これをいまだに覚えてて。

応援団の様子を固定アングルで写してたんだけど、被写体のうち一人がもうやたらチラッチラッとカメラ目線を送ってくるわけですよ。応援の振り付けしながら、応援歌を歌いながら。球場の方を2秒見たかと思うとすぐカメラを見て、すぐさままた球場に目をやる、というのを延々と繰り返してた。カメラが、レンズが、自分を見てるのが気になって気になってしょうがなかったんだろう。

これをテレビで見てて、きっとおいらもこの人の立場だったら同じことしちまうんだろうなぁと同情を禁じ得なかったww

昭和にまで遡る古い古い記憶だけど、日テレの『ズームイン朝』で徳光アナが頑張ってた時代、普通の日本人はいきなりテレビカメラを向けられるとテンパるのがデフォだった。やっぱし今もおいらがやられるとそうなっちまうんだろうなと思うww すごいダサい姿を晒すんだと思うwww

けどそんな昔の時代、『ズームイン朝』は都内のさりげない風景を時々映し出したりもしたわけで。ジョギングしてる外国人がフツーな感じで笑顔でカメラに手を振る様子が時々出てですな、「やっぱり外人は肝が据わってるなー」と変な感慨を持ってたなー。何が「やっぱり」なのか、なおさら今の時代になるとわからんwww

昔の静止画像カメラ撮影についてのこともひとつ思い出した。

卒業アルバム用かな。高校で部活してる時に、地元の写真館の人が様子を撮影しに来たことあったんだわ。

で、なんかその場にいるメンバーで集合写真を撮ることになって。まースチルカメラにはさすがに慣れてたんで、集合しながらダベリまくってたんですよ。したら当時の1コ上の先輩かつ部長が一言。

「はーいじゃあ写真撮るから私語やめてー」

直後においら屁理屈。

「写真に言葉は写んないべ」(相手が先輩なんで「写んねーべ」とはならない、微妙な方言敬意表現)

これがなんかウケてしまって。被写体一同の笑いが収まるまで、取材完了が無駄に遅れてしまったってのがあったwwww

あの先輩、部活の部長だったけどおいらたちナメまくってなぁ。部長の同学年の部員も、「あんたの話はいつもフラフラしすぎ」とか、たぶん本人には漠然すぎて通じないけど厳しさ前回のことを、後輩たちがいる前でもいつもおもっきし言ってたしな。

この先輩、余計な威圧感がないのは美点だったとは思うけど、考えがほんとフラフラしててな。ここから完全に話が逸れてしまうけど、なんか衝動的に書きたくなってるww

うちの高校は進学校でさ、それに合わせて、うちの部活は春の一仕事が終われば3年生は全員引退して受験勉強に集中。秋の大会は他校じゃ3年生も参加するのに、うちは1年生と2年生の部員だけで戦う。そういうしきたりになってた。

それがさ、件の先輩は春の一仕事が終わった直後に、後輩たちに宣言した。「自分は引退しない。今年の秋の大会に出場する」と。

正直そのとき2年生だったおいらたちは、この部長がウザかった。とっとと引退してほしかった。つかもううちの学年から部長を選出した後でさ、元部長がその後も在籍っつうのはマジで邪魔だった。

うちの学年の部員で特に話し合ったことはなかったけど、「あいつに居座られるのはイヤだ」というのは明らかに共通認識だった。

結局、新部長に全部押し付けたww んで新旧部長のサシでの話し合いの結果、元部長は無事に去ってくれた。マジめでたしめでたし。

いやーでも、当時は新部長のこの仕事に対して感謝の念を正直そこまで持ってなかったけど、仮においらが交渉してたらもっと酷い結果になってたろうなーと思う。条件付きで元部長の要求を呑んだりとかさ。

新部長グッジョブ、と今さらながらだったり。

ただ、元部長はその部活ジャンルへの愛情が相当あってさ、その後も大会なりなんなりに観客としてまめに見に行ってたんだよな。おいらも OB になってからは、観客としてときどきこっそり会場にいたりして。彼の姿を見かけるたびに、愛が本物だと実感はしたですよ。

要は、彼は長の器じゃなかったってだけで。おいらと同じなんだよな。ということにだいぶ後で気づいた。彼は純粋に愛ゆえに居座るつもりだったんだろうなぁ。けど露骨に部活を追い出された負い目からか、以降そのジャンルには社会人活動としての参加もなく、ひっそりと観客として観に行くのみだったってことで。やる側でいたかったろうけど。

おいらが社会人になってから活動を止めたのは、単にめんどくさくてやる気しなかったからww きっとそこまでの愛情がなかったんだろ。

子羊、小ヤギ、ハイランド牛がかわいくてかわいくて、関連動画見まくってるですよ。

ヤギって雑草を大量に食べるんで、夏場の草刈りの手間が減るっつうのが家畜としてのメリットのひとつらしく。それもあって、ヤギを飼育する人って一定するいるらしく。

そういや近くの温泉でもヤギを飼ってて、近くの丘の雑草食いまくってるな。けっこう急な斜面でもどんどん行って食ってる。

ヤギでハイランド牛サイズのちっちゃな品種っていないかな。あったら、できればうちでも飼いたいなとか思ったり。

住宅地で飼うのって難しいかな。けど町内会に言えば、なんか近所の草刈り要請に応える形で許してもらえそうな気もするww

つかフンの始末どうすりゃいいのかって問題もあるか。草食動物は大量に食いそうだな。そのぶんフンの量も多そうだな。牛フンみたいに、乾かせば燃料になるとか? 乾くまでがいろいろ耐え難そうではあるが。

大谷 51-51 いったぁぁぁぁぁぁぁぁ!! おーめーでーとーうーごーざーいーまーすー!!!

1試合で3ホームラン2盗塁と来ちまった。みんなが待望してた 50-50 を一瞬で通り越しちまった。なんなんだこの人wwww

いやーこないだの 40-40 達成でも大盛り上がりだったのに。「史上6人目 40-40 クラブに入会」なんてさ。そんなのもう過去のことになったですよ。

こんなに早くとは。ほんとなんなんだwwwww ついでに1人で10打点とかおかしいだろwwwwwww

「平安時代のガンダム」といえば源為朝。「異常な強さ」ってことかららしい。

じゃあ大谷翔平はさしずめ「野球界のガンダム」ってとこですか。

生命誕生ってさ、かなり起きにくい奇跡っつう感じがあってですな。かつて地球でその奇跡が1度だけ起きた、それが今の地球生命なのですっつう話があってですな。

生物学で「セントラルドグマ(中心教義)」というのがありまして。Wikipedia じゃ「DNAからタンパク質が出来る流れの概念」と出てる。まー地球の生き物の基本的な原理は、共通の1つのルールを使ってるってことで。これってすべての生命は単一の共通祖先から始まったってのを示してるわけで。

違うドグマで成り立ってる生物の一群もまた共存してても良さそうなのに、そうなってない。ってことで、「46億年の地球の歴史上、生命誕生が起きたのはたった1回だけだった」と考えるのは自然な感じ。

となると、地球外生命の存在ってかなり難しそうでもあって。

今、天文学は生物学とつながって、地球外生命の探索ってのがけっこう盛んなわけですよ。まだ1例も見つかってないけど、候補として火星本体とか、木星や土星の衛星あたりが挙がってる。それなりに生命が生まれそうな環境があるってことで。火星の場合、「今は死滅してるけど過去にはあったのかも」という可能性も含めて期待されてたりする。んでそれって無駄なんじゃね的なことになってしまう。

ところが最近、ちょっと面白い見解を目にして。地球ではけっこう頻繁に生命誕生が起きているってやつで。いやいやでも今に至るまでセントラルドグマは1つでしょ。いやいや実はちょくちょく生まれてる原始生物やその前駆体が、発展する前に今生きてる生物に食われてしまってる、という話で。

これは説得力ありそうなような。いやさ、今の地球で、全く新しい生命が生まれそうな場所って、今いる生き物にとっても生きやすい環境な気がするわけで。つか厳しすぎる生存競争を何十億年スパンで続けてきたせいで、極限環境微生物 なんてのも現れた。もはやニッチ環境さえギチギチに埋まってる。地球の現有の生き物って、食うか食われるかのジャングルの掟の中で世知辛い攻防に明け暮れてるわけでさ。

切った貼ったのヒリヒリギスギスな博打の賭場には、この渡世で生き残ってきた百戦錬磨の玄人衆がズラリ。そこにズブの素人が丸腰でのこのこ乗り込んでも、ただただ身ぐるみ剥がされてケツの毛までむしられた挙げ句に、臓器摘出されて残りクズはドブ川に投げ捨てられるのがオチ。ここにゃ命を守ってくれる医者も警察もいやしねぇ。権利とやらを守ってくれるだかの弁護士も裁判官もなおさらいねぇ。だのにときどき来やがるんだよぉそんな身の程知らずがよぉ。

これが、地球生命のセントラルドグマが1つだけな現状を保ってる理由なんですよ、という説ですな。

この説が正しいとすると、地球外でもそれなりの環境があれば、けっこうな確率で生命が生えてきてるはず、となる。けど、地球生命が考えなしに、そこが起源の生き物がいるかもな異星に踏み込むと、何が起きるかわからんわけです。向こうを壊滅させる恐れも、こっちがやられる恐れもあるわけです。

イーロン・マスクは自分が生きてるうちに火星植民を実現したいっぽいけど、いやーとりあえず火星の生命探査が一段落ついてからでお願いできますでしょうか。

-->インダス文明の遺物に残る謎の文字、インダス文字。未解読だそうな。というのも出土済みのサンプルがあまりにも少なすぎるからってことらしい。

それがなんと、日本の神代文字のトヨクニ文字を当てはめたら読めた、という話があってですな。それによると、その一例は「ユニコウンカムイ」と読めたとか。「ユニコーン神」という意味らしく。その文言があるレリーフにはツノがある動物も描かれてたっつう、なんか出来過ぎ感のある話で。

「ユニコーン」っつうと最近じゃ大谷翔平ですな。ユニコーンっつうとそんなわけで、特別感のある伝説上のに生き物ってイメージですな。てことで、古代人がそういうのを脳内で考え出して神様扱いするっつうのは考えられなくもない。

でさ、思ったんだわ。「ユニコーン」って言葉は英語だよなと。英和辞典では "unicorn" だそうな。"uni" の原義は「単」「一」 だそうで。"corn" はトウモロコシや穀物だそうで。"cone"(円錐形のもの)が転化したのかも。

てことで「1本のツノ」っつう意味じゃないかと。

さて、インダス文明が栄えてた時代って紀元前何千年あたりなわけでさ、その頃のイギリスってケルト民族が大多数だったあたりかな。まだ英語っつう言語は影も形もない頃じゃないかと。

それだと、インダス文明の「ユニコウンカムイ」ってどうなのよと。「カムイ」は、「実は縄文人が彼の地に定着して文明を築いたのです」っうのでまぁ都市伝説方面じゃそれで説明がつく感じかな。そこは今は関係ないんでスルーして、どうも「ユニコウン」は怪しいわけです。

とりあえず "u" を「ユ」と読むのは英語独特のセンスっぽいってのが怪しい。

あとさ、馬の一角獣を「ユニコーン」と呼ぶ他の言語はあるのかと。Google翻訳でちょっくら調べたら、少なくともヨーロッパの主要言語では、この空想上の動物は「ユニコーン」に類する発音では全然ないらしく。その動物の概念は共通に存在するらしいけど、呼び名はそれぞれの言語でまったく違ってた。

てなわけで、件のインダス文字が「ユニコウンカムイ」と読めた、っつうのはどうも、読めたにしてもかなり恣意的というか強引というか、そういう力技で無理にそう読んだっつうニオイがすごいような、ってのがおいらの見解。本当なら楽しかったけど残念でしたなーっつうことで。

いやさ、神代文字ってほんと万能でさ、アンデスの地下にあった黄金の板の描かれた謎の文字が、イースター島の未解読文字のロンゴロンゴが、そんな世界各地の未解読文字が、なんと日本の神代文字で読めてしまうんです、っう話がまことしやかに出回ってるわけですよ。そこらへんも、なんか「ユニコウンカムイ」と同じようなもんなのかもなと。

とりあえずどれも都市伝説として広まってるっぽいんで、一定の節度を保ってるといえば保ってる感じではある。けど今の世界は日本ブームに沸いてるみたいでして。真に受ける人たちけっこう世界中にわらわらと沸いて出てきそうな気がしないでもない。

どうでもいい話。映画『ブレードランナー』(1982)のディレクターズカット版だったかファイナルカット版だったかで、主人公が見る夢というか白昼夢というかでユニコーンが出てくるんですわ。スローモーションで走ってるんだけどさ、普通の馬に作り物のツノを取り付けた感が丸わかりで、ツノがおもっきしプラカラしてたなーっつう記憶。

つか「コルフ月品」と「強力わかもと」の印象のほうがはるかにキョーレツだったけど。

クルマ用によく使われる4ストロークエンジンについて、なんかしょうもないことを思いついた。

OHV、OHC (SOHC)、DOHC とか4ストのエンジンはバルブを動かす方式が色々ありますな。上に書いた順にだんだん高級になっていくんだけど、複雑になってもいく。つか OHC の時点でけっこう複雑だったりする。

なんで複雑なのかっつうと、バルブを動かす動力はエンジンの出力軸から取るんだけど、出力軸はエンジンの底部にある。吸気・排気バルブはエンジンの反対側、エンジンヘッドにあるわな。物理的に距離がある。その距離で動力を伝える方法として、OHV、OHC (SOHC)、DOHC とスタイルが別れるわけで。

これさ、そろそろ別の方法はどうかと。出力軸の位相を電子的に検知して、電動でバルブを動かすってのはどうかと。今はどの方式でもカムを介してバルブを動かしてるんだけど、カム機構って見るからにパワーロスがあるわけですよ。

その損失をなくして、さらにエンジンの部品点数を抑えて簡素化するってので、かなりコストを下げられるんじゃないかと。カムもカムシャフトも要らない。動力伝達用のロッドもチェーンもスプロケットも要らない。特にカム機構の設計・製造は精密さも耐摩耗性も大事なんで、どうしてもコストがかかる。それをなくす方向で。

世の中では電磁バルブとかソレノイドバルブとかがもうあるんで、そういうのに置き換えてはどうかと。

現行の純粋な機械式は、複雑ではあるけど構造や原理を理解しやすいし、動作のリアルタイム性も保証できる。動作が確実だしメンテや修理もしやすいといえばしやすい。けどそこらの部品が丸ごとなくなれば、「しやすい」どころの話じゃなく簡単になる。

高速で稼働するんで動作のリアルタイム性に問題が出そうだけど、現状で燃料のシリンダー内直噴技術が電子制御式で出来上がってるんで、それで考えるとできるだろと。

とりあえず作動条件がユルいエンジンに使ってみてはどうかと。日産 e-POWER みたいな発電専用エンジンとか、定置型エンジンとか。

4ストエンジンつながりで。

最近「6ストロークエンジン」なるものが話題らしく。基本構造は普通の4ストと同じだけど、吸気・圧縮・膨張(爆発)・排気の後に、燃料なしの素の空気の吸気とその排気の2行程を加えるそうな。

これでシリンダー内を冷却して、次の吸気でシリンダーに混合気をドバッとぶち込めるんだそうで。なるほどなー。4ストだと排気直後のシリンダーはまだ熱いんで、混合気を吸気する先から熱膨張しちゃって、あんまし混合気を詰め込めないってわけか。その問題を改善したってわけか。

4ストが2回転で1爆発なのに対して、6ストだと3回転で1爆発。 それだけ考えるとエンジンサイズに対する出力は落ちるはずだけど、4ストより大量に吸気して爆発させるから、パワーが増えますな。1爆発あたりのパワーが1.5倍なら4ストと同じになる。

従来だとターボやスーパーチャージャーで強引に混合気を詰め込んでたのと同じ効果を自然吸気のままで実現できるって感じかな。エンジンからの発熱を抑えられるから、エンジンの冷却に使うエネルギーも減らせそう。ラジエター周り全般をを小型化できそう。

エンジンからの排熱が減るぶん排気が熱くなりそうだな。だったらターボでエネルギーを回収してパワーを上げて……ってのでも、普通の4ストより効率上がるのかな。

排気管内じゃ未燃焼の酸素が多く混じるから、それを利用して排ガスを浄化したりもできそうな気もする。

ここに書いた効果はおいらの妄想ベースが含まれるんでトンチンカンなのもあるだろうけど、なんか将来性がある技術な気もしてる。

2020年に小惑星リュウグウのサンプルを無事に地球届けた はやぶさ2は今、拡張ミッションに入ってる。このミッションでは2つの小惑星を探査することになってる。最終目標は小惑星 1998 KY26 という、直径 30m ほどの、探査史上最小の天体ですな。この星にランデブーして、しつこく観察することになってる。到着予定は2031年7月。

サンプル採取はしない。再突入カプセルがもうないからな。てことで、この星の探査を終えたら はやぶさ2はお役御免になりそう。けどまだまだ探査機の状態がいいなら、さらなる拡張ミッション計画が立つのかもな。そこはわからん。

小惑星 1998 KY26 への道すがら、2026年7月に、はやぶさ2 は1982 VE13 という小惑星をフライバイ観測することにもなってる。こいつは今のところわかってるのは、直径は 420〜700km くらいで、最初はL型だと思われてたのが、去年あたり「実はS型でした」となった、っつう、実はあんまし素性がよくわかってないブツだったりする。

通り過ぎざまに見えてるとこだけサッと探査するだけなんだけど、よくわかってないからこそ探査する価値があるわけで。で、この小惑星に正式に名前がついた。

「トリフネ」。地球近傍小惑星の命名には、神話由来の単語を当てるっつうガイドラインがあるそうで。そこで日本神話の「天鳥船、あめのとりふね」から名付けたんだそうだ。

小惑星の命名権は発見者のもので、1982 VE13 はアメリカの地球近傍小惑星捜索プロジェクト「リンカーン地球近傍小惑星探査 (LINEAR)」がその発見者。

JAXA / ISAS が LINEAR にお願いして、実質上の命名権を譲ってもらって、「トリフネ」にしてもらえた形。実際の流れは、ISAS が LINEAR チームに相談のうえ名前を提案して、LINEAR チームが承諾、LINEAR チームが国際天文学連合(IAU)に申請して認めてもらった、という形。探査機が訪れる小惑星の正式名ってこのパターンで決まることが多いですわな。そんだけ LINEAR がバカスカと小惑星を見つけまくったってことで。

「トリフネ」に決まったとの JAXA 公式発表は コチラ。

高度 100km くらいまで近づいて観測するらしい。トリフネのサイズは小惑星イトカワとだいたい同じなんで、トリフネの外形はもちろん、うまくいけば表面の地形までわかるかも。そうなったら地名の命名権を はやぶさ2チームがゲットですよ。天鳥船にちなんだ命名が期待できますな。

もしたくさんの地形が見つかったら、神話のそのパートからいろいろ付けるんだろうけど、そこからの派生もあるはず。

天鳥船って神様そのものの名前でもあり、その乗り物の名前でもあるらしく。乗り物でいえば、雰囲気的には空中に浮かんでる感じかな。飛行機というより UFO みたいな。そこから拡大解釈すると宇宙船かな。「アポロ」とか「ソユーズ」とか候補に挙がりそうな気がしてきた。「ボストーク」は冥王星の地名にもう振られてたからたぶんないかと。

まだ先の話とはいえ、なんかワクワクしますな。

はやぶさ2の拡張ミッションの目的のひとつで、「探査機がどこからどう壊れていくのか見極める」というのもあるわけで。設計寿命を超えての活動だからな。願わくば、トリフネ探査と 1998 KY26 探査まで問題ないレベルで持ってくだされー。

1998 KY26 の命名権は、キットピーク国立天文台で観測を行っていたスペースウォッチプロジェクトというところが持ってるそうな。たぶんトリフネの探査の後、はやぶさ2の状態が1998 KY26 探査に問題ないとなったら、日本語の名前をつけてもらえるんじゃないかな。

富山湾の海底で、衝撃映像が撮影されたぞ。

見事にストッ!といっちゃってますなぁ。なんでまたこんなことに……。

この後のこいつ、脱出できたんだろうか。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |