第二次大戦中のドイツとイタリアと日本の同盟関係を「枢軸」と呼びますな。比較的最近だと、アメリカが自国と敵対的な国々を「悪の枢軸」と呼んだりとか。

なんで「軸」なのか。というのが疑問だった。てことで「枢軸 なぜ軸」で検索したら、けっこう簡単に由来が分かったですよ。

第二次世界大戦で連合国と戦ったドイツ・イタリア・日本とその同盟諸国。 - 世界史の窓

"枢軸 Axis とは扉や車輪の回転軸のことで、「中心になる軸」を意味し、1936年10月に成立したナチス=ドイツとファシズム=イタリアの協力関係を、ムッソリーニが「ベルリン=ローマ枢軸」と呼んだところから、そこから発展したファシズム国家の協力体制を枢軸国というようになった。同年、日本とドイツは日独防共協定を締結、翌37年にはイタリアが加わり三国防共協定が成立し、三国枢軸体制ができあがった"

だそうで。ムッソリーニが言い出しっぺだったんだな。結局は自称なんだから美称な意味合いがあるわけで。その言葉を世界史でそのまま使うってのは、中立性の面でどうなのかって気もする……。

ソルボセインという超高性能な衝撃・振動吸収素材があってだな。ちょうどバブル期あたりに実用化されて話題になってた。なんでもこの素材が受けた衝撃を、すぐさま熱エネルギーに変換・放出することで、衝撃をほぼ帳消しにできてしまうらしく。

当時話題になってた実験が、建物の2階の窓から落とした生卵が、地面に敷いたソルボセインのシートに落ちても割れない、ってので。そのくらい凄まじい性能ってことで、将来を嘱望されてた。その後、この素材はいろんな分野で就職先を見つけて、一定の消費市場を形成できたらしい。

けっこう早くから導入されたのが、ランニングシューズ。かなり売り出されてた。けどこれ実際に製品として売ってみると、ちょっと問題があったらしく。狙い通りくるぶしや膝にかかる負荷が大幅に減ったはいいものの、どうも走ってて、微妙に疲れやすかったらしい。よく考えると走る行為って、地面から足に来る反発を利用して効率を上げるんだよな。その反発がなくなるから、大袈裟に言えば砂地で走ってるようなもんで。ということだったらしく。

んで今は、密閉封入した空気をクッションとして使うシューズが主になってるんだそうな。これだと足の着地での衝撃をそれなりに吸収できるうえ、直後にそのエネルギーを反発力として放出できるわけで。

けどスボーツ用品として、衝撃吸収ってのは他にも多くの需要がありそう。

ソルボセインって商品名なんだな。その国内の取り扱い企業のサイトを見つけたですよ。コチラ。その歴史を見るに、ふむふむ生まれはイギリスなのか。主にスポーツ用品関係で実用化されてるんだな。ほかに医療や乗り物のサドルや座席の素材とかもあるんだな。

あとまぁ20年くらい前に知って「へえー」と思ったのが、制振目的。ハードディスクにソルボセインを貼り付けると、振動を吸収 → 静音化 という用途で、PC ショップで売ってたの見たっけな。なるほどなー。今は SSD が主流だから、この用途は縮小してそうではあるけど。

とはいえ衝撃吸収、制振、静音化っいろいろいけそうな感じは今も変わらないというか。つか30年以上たってもまだこのくらいしか普及してないのかーって感じもあったり。

漫画・アニメの『ドラゴンボール』。ってもう「漫画・アニメの」なんて冠詞いらんな。

いやさ、あの世界観や設定ってかなり独特だなと思って。そこに今さらになって気づいてしまった。

戦いを描いてるわけですよ。地球人、宇宙人各種、地球人と宇宙人との間に生まれた子、神様、化け物、人造人間などなどいろいろ出てきて激アツな戦いを繰り広げるわけですが、どのキャラもみんな基本的にサイズも形も同じくらいで(例外は満月の光を浴びたサイヤ人)、みんな素手で戦うわけですよ。

科学技術で見ると、地球外文明にはスカウターやら超小型宇宙船やら蘇生装置やらがある。地球だとブルマのカプセルコーポレーションがある。作品内の世界じゃそのくらいのテクノロジー水準を誇ってる。

なのに武器・兵器が一切登場しない。刀くらいは出てきたっけかなどうだったっけかな。とはいえ戦闘様式として、悟空と戦うような最高峰レベルじゃ素手での正面からの格闘がダントツ最強ということになってる。

手のひらから打ち出す「○○波」は武器といえば武器だけど、修行で会得する、やっぱし生身の体術なわけで。これで月を一撃で破壊してしまったし、なんなら地球でさえもいけちゃうかもって話で。ほかの体術じゃ舞空術や太陽拳もあるけど、相手に直接ダメージを与えるものじゃないですな。

素手での格闘って、本人が生命や健康の危険を冒す必要があるわけですよ。てなことで現実世界じゃ自分のそれ系のリスクを下げるには、より優勢になり得る条件を用意したいってことで、手で使う武器から始まって、乗り物型の兵器が出てきて、今じゃ無人のドローンも実戦投入されてる。

現実じゃそうなってるけど、『ドラゴンボール』の世界はあくまでも素手格闘オンリー。異星人同士との戦いでも素手。殴る蹴ると「○○波」。あとは舞空術・太陽拳みいな補佐的な技のみ。

『ドラゴンボール』の作品としてのすごさっていろいろあるけど、あんな独特すぎる世界観のまま、あんなにまで大風呂敷を広げたのに違和感を全く感じないってのも相当すごい気がする。

どどん波ってタメが要らないぶん、かめはめ波より強いと思うんだが。つかこの2つって名前が違うだけで同じものなのかな。

『ドラゴンボール』でついでに気づいたこと。

「人造人間」って言葉にレトロフューチャーを感じてしまって。決して違和感じゃなくて、この言葉は作品にぴったりハマってると思う。んでこの四文字熟語単体で見ると、そんな感じがするなーと。

「人造ナントカ」という言い回しが古さを感じられずに使われたのって、明治の文明開花から昭和20年の敗戦あたりまでな気がする。戦後以降は「人工」のほうが普通かな。けど、んー、「人工人間」よりも「人造人間」のほうがやっぱししっくりするな。

工学的に人間を作るってのは現代でも SF の領域ですな。その事情から、昔から SF 作品で使われてる「人造人間」という言葉はまだ現役なんだろうな。

「人工」は「人造」よりもインパクト弱い感じだけど、そのぶん使うのに抵抗感が少ない→実用的ではあるかと。「人工衛星」って言葉も、ゲシュタルト崩壊直前までまじまじ眺めてると、なかなか味わい深いものがありますな。天然の衛星だと、地球だとたったひとつのお月様がそれ。お月様に並ぶ存在を人が作るってのに、なんかロマンを感じてしまうですよ。

最近だと「人工知能」か。概念自体は古そうだけど、この言葉が一般的に普及したのって2010年代以降なんじゃないかと。つか "AI" のほうが通ってるけど。これ "Artificial Intelligence" の略で、そのまま直訳で「人工知能」と。"AI" のほうが短くてシンプルだから広まったんだろうな。あとやっぱし、世の中全体に広まるにはインパクトの適度な弱さ、科学技術臭の緩和がきっと大事なんだろう。

だったらむしろ「人造衛星」「人造知能」としてインパクトを強める線はどうか。

現実世界じゃ無理っぽそうだね。てことは、なんらかの作品世界の中で生き生きと使っていけそうなような。『機動戦士ガンダム』の「モビルスーツ」みたいな感じで。

男子サッカー、またドイツに勝っちまったのかよww しかも4-1。大漁大漁wwwww

もはや今のドイツ相手じゃジャイアントキリングじゃねぇだろwwww

映画『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』(2007)の最後、バブルが崩壊しなかった日本のいろいろが描かれててさ、日本がサッカーワールドカップで優勝するっつうのも入ってた。

封切公開で観た当時、それはさすがにありえないでしょ、と苦笑いしちまった。けど、けど……。

女子サッカーじゃこの映画公開の4年後に成し遂げた。男子のほうも、今はその可能性が出てきた感じがするよ。可能性ゼロだったのが過去になったというか。

今や航空機エンジンの主流はジェットだけど、プロペラもまだまだ残ってるね。軍用の大型航空機でプロペラ推進が多いのは、ジェット推進より燃費や整備性がいいかららしい。あと要求される速度域がジェット推進方式よりも低いから、というのもありそう。

ここでいう「ジェット」はターボジェットとターボファン。けどこのカテゴリのプロペラ式は、実は「ターボプロップ」というジェットエンジンの一種。ジェット流でタービンを回して、そのタービンと直結してるプロペラを回す、というやつ。他のターボなんとかよりも燃費がいいんだろうな。

あとセスナとかの小型機でもプロペラは健在。こっちは伝統のというかのレシプロエンジンを使ってる。まぁジェット全盛の時代ではあるけど、プロペラ方式はまだまだ現役ってことで。

でさ、プロペラ推進方式は燃費の良さが買われてるってことなんだけどさ、そのプロペラの直後に、同じ仕様で逆位相のプロペラを固定するってのはどうかと。燃費と飛行特性の改善が期待できそうなんだが。

プロペラ後流はねじれてるわけです。螺旋の渦を巻いてるわけです。この螺旋流の回転をまっすぐ後ろに流れるように整流してやると、後ろへの風量・風速が増大して、同じ投入エネルギーでも速度が上がる=同じ速度での投入エネルギーが減る=燃費が良くなる、と思う。

ついでにプロペラの反トルクが相殺されて、機体全体の設計でそれへの対応をあまり考えなくてよくなりそう→飛行特性が向上しそう。機体の設計が楽になって販売価格が下がりそう。といいことずくめな気がする。

なのに実際の航空機ではそういうのは見かけない。なんでだろ。

同じ目的の技術として「2重反転プロペラ」というのはけっこう昔からある。けどこれはこれでというか。

見た目がなんか邪悪そうってのはさておきw

機構的に明らかに複雑なわけです。そのうえ大荷重を受け止めるプロペラ軸がどうしても片持ち式になってしまう。プロペラ自体の重量が2倍になって、出力が何割も増えて、複雑な反転機構も積んで、しかも長さも倍増して、それが片持ちのまま。発生する振動も相応に複雑化。これは軸と軸受の設計が地獄ですわ。

反トルクが相殺されるんで機体本体の設計・製造でのコストダウン効果は見込めそうだけど、二重反転機構の設計の複雑さで反トルク以上に相殺されてしまいそう。

ここらへん、プロペラ推進方式で最低限の装備増でそれなりの性能アップを狙うとなると、回転ペラ直後に逆位相の固定ペラ、という形がすごく有効そうな気がしてしょうがない。けど実用例がない。

見た目がダサくなりそうってのが大きいのかもww

唐揚げ専門のから好しが八戸からなくなって半年経ったかな。1年経ったかな。

ときどきあの味が恋しくなってたまんないんですが。復活してくんないかなぁ。ガストの中でやってるっぽいけど、なんかし行く気しなくて。

てことで、今日はとんかつ専門のはずのかつやで唐揚げ定食を食べてみた。

やっぱしから好しには敵わん。かつやもおいしかったけど、こりゃ素直にとんかつ頼む方がいいわ(個人の感想です)

あーあ、から好しまた食いてえー。

けど難しいのかな。唐揚げブーム、終わっちまったっぽいし な。

ハリウッド映画の人気がイマイチらしいが。

なんかポリコレがうんたらとかで、どうにもつまんない作品が増えてるらしいが。

おいらここ数年、映画から遠ざかってしまって、実情をよくわかってないけど。まー確かに娯楽作品は『アベンジャーズ』とかさ、ストーリーが金太郎飴でつまんねーなーって感じてた。

「昔はよかった」なんて誰でも言えるけどさ、どうだろ、キョーレツな抱腹絶倒コメディ映画ってもうハリウッドじゃ作れないんだろうか。

『殺したい女』(1986)とか『大災難P.T.A.』(1987)とか『キャデラック・マン』(1990)とかそういうやつ。ここらへん、どれも期待しないで予備知識もなく観てみたら、ものっそい面白くてさ。ずっと爆笑しっぱなしでさ。ここまで笑わせられると、ラストのイイ話な展開も、陳腐になりがちなはずが素直に受け入れられちゃったりして。

未見だけど、『裸の銃を持つ男』(1989)は大ヒットしてたっけな。こういう作品って、ストーリー展開で笑わせ、演出で笑わせ、演技で笑わせでさ、観終わった時の満足感が半端ないわけですよ。

「笑い」も感動の一種なんだけど、他のジャンルの感動に比べると、あんまし尊敬されないわけですよ。記憶にも残りにくい。先に出した3作品とも、おいらストーリーを全然覚えてないし。てか『殺したい女』なんか1カットしか覚えてない。けど爆笑しまくった記憶はある。かろうじてタイトルを覚えてた(ついさっき不意に思い出した)のを今、すごい幸いに感じてるww

この3作品より前、1980年代前半あたりまでの爆笑コメディ映画ってさ、ちょっと微妙なんだよな。いやあの、下ネタが入ってきちゃうから。『フライング・ハイ』とか『ポリスアカデミー』シリーズとか。

『フライング・ハイ』シリーズの下ネタは1作目だけだった気がする。『ポリスアカデミー』シリーズは3つくらい観たかな、どれもかなりエグい下ネタが多くてな。今じゃもう完全アウトだわな。

『フライング・ハイ』シリーズと言っていいのかわからんけどの『トップ・シークレット』(1984)は下ネタはなかったっけな。もうこれ死ぬほど面白かったよ。メタなギャグとかww東ドイツの国家とかwwww 今だったら北朝鮮をネタにする感じかな。いやいやあの国は東ドイツと比べても悲惨すぎて洒落になんないかな。つか主演がヴァル・キルマーだと今知ったwwwww

この手の純粋なコメディものってハリウッド的にはどうなんだろ。興行の第一線に踊り出させる気がしないんだろうか。ギャグはあくまで添え物っつう考えで、メインディッシュにするのは嫌なんだろうか。

やっぱ尊敬されないからかな。しかもつまんなきゃ無価値だしな。シルベスタ・スタローンが一時期どうにも売れなくなってコメディに出演したときがあってだな。『刑事ジョー ママにお手あげ』(1992)。おいら観てないけど、全然面白くなかったらしく。Wikipedia よると「この映画はゴールデンラズベリー賞のうち、最低男優賞と最低助演女優賞と最低脚本賞をノミネート・受賞した」だそうで。

スタローンの黒歴史になっちまった。「しょうがない。コメディでもいいや」的にナメてかかっちゃったのかな。ライバルのシュワルツェネッガーがコメディでもウケてたから、行けると踏んだってのはわかるが。だったらシュワちゃんコメディと同じスタッフを揃えればよかったのに、なんて言っても今さら。

あーそうか。コメディってスベッたときの後遺症がでかいんだろうな。その割にはウケてもあんまし記憶に残らないし。繰り返し何度でも楽しみたいってものでもないから、リピーター要素も期待できないし。

だから、思い切ってバーンと大作にして、製作と宣伝にバーンとカネぶっ込むのが難しい、ってことかな。「わかる人にわかればいいのよ」な言い訳も一切効かないし。要は興行的には効率が悪いジャンルと。

『永遠に美しく…』(1992)は面白かったな。メリル・ストリープ、ブルース・ウィリス、ゴールディ・ホーンの三角関係コメディ。女優2人がキレキレだった。と同時に、マッチョな強い男のイメージだったブルース・ウィリス演じるへなちょこ男もまたよくて。この華麗なイメチェンで彼は役の幅を広げたわけで。一番得した人かも。つか監督は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のロバート・ゼメキスかよ。これは面白くなるでしょ。

けど作品単体としては、どうもうずもれてしまってる気もする。コメディって結局はそういうジャンルなのかな。

え、ネスクテージもエグいことしてるの?

うちの地元、今年の夏オープンしたばかりのビッグモーター店舗と、去年オープンしたばかりのネクステージ店舗が道路を挟んで向かい合って覇を競ってるぞwwww どうなってんだwww

共倒れになっちまうのかなぁ。

ビッグモーター八戸店(コロナ禍で潰れたイベント場の跡地に開店)

ネクステージ八戸店(コロナ禍で潰れたパチンコ屋の跡地に開店)

どっちも古めの物件の新陳代謝として、風景が一気に新しくキレイになったってのに。まぁおいらは赤の他人だから、メリットに感じたのはその程度といえばその程度ってやつで。

そういやついこないだまで、世界的な半導体不足の影響で新車の納品待ちが大変なことになって、中古車の相場が爆上がりだったんだよな。中古車市場はその間はウハウハだったんだろうな。その勢いで両社とも八戸くんだりにまで出店、ってことだったかと。

そしてビッグモーター事件。ついにネクステージもイモヅル。半導体不足が落ち着いての中古車相場の下がり局面で事件発覚と拡大。

中古車市場、これから荒れていきそうですなぁ。

(前回のログは 2023.8.20)

エジプトの コプト教 はどうなのか。エジプト独自のキリスト教の宗派らしく。

始まりが紀元1世紀だそうなんで、カトリックという宗派が確立する前からあるものっぽいな。最初は普通にキリスト教の主流派だったんだろうけど、今に至るまでの長い歴史で、自ら選択しないといけない時期が何度もあったり、地元の文化が混ざって定着したりで、独自の宗派になっていったんだと思う。

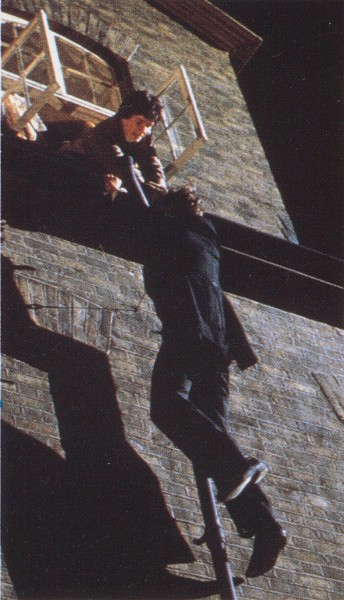

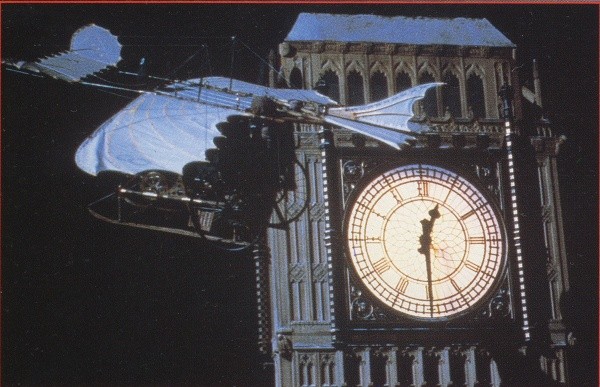

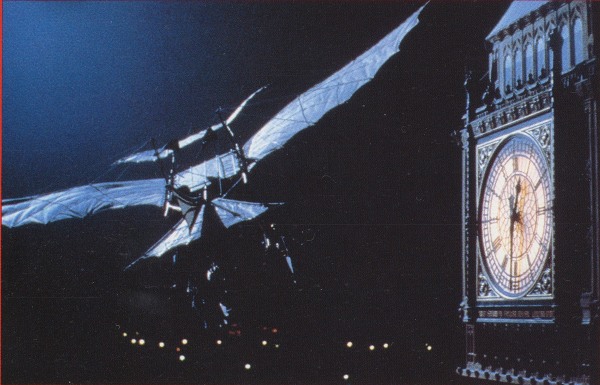

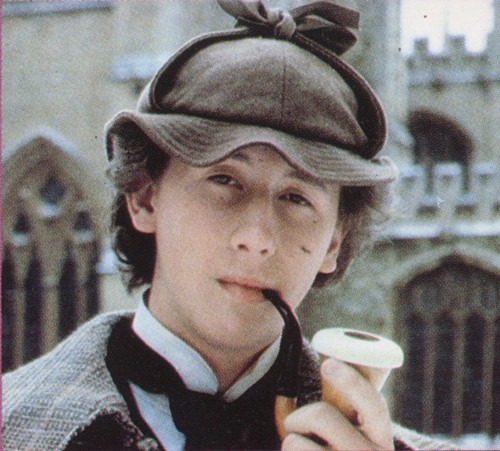

コプト教と関係ないと思うけど、思い出してしまったのが映画『ヤング・シャーロック/ピラミッドの謎』(1985)。シャーロック・ホームズの若き頃の活躍を描いた、本来の作者とは無関係の新たな創作ストーリー・新たな事件とホームズの活躍劇でして。昔この日記でネタにしたことあったな(2010.2.3)

この時代のスピルバーグ映画の質感が好きすぎる。てことで、この日記史上13年の時を超えて再掲。

おいらのお気に入りキャラの「ステンドグラス男」は、いい画像がないんで今回は割愛。と思いつつ、ステンドグラス男の画像検索をしてからもう13年も経ったってことで、また検索してみた。

うほほーありましたぞありましたぞ。

動画も出てきたぞ。

うははははーーーー!! これこれ、これですよ!

脱線しまくりww

FTP ソフトウェアの FileZilla がうまく動作しない……。

調べたら、macOS あるバージョン以降 ftp コマンドがなくなってしまってた。その影響なんじゃないかと。

んー、確かに素の FTP 通信は危ないからな。セキュリティ対策として ftp コマンドそのものをなくしちゃうってのはまぁわからんでもない。

けどおいらが契約してるレンタルサーバ、いまだに通信が FTP なんだよな。てことで、まだ必要なんですわ。けど FileZilla が使えないってのは痛いっす。

で、さらに調べたら、ターミナルのコマンドに ftp を追加できるらしい。tnftp っつう名前らしい。てことで早速やってみた。

でもこれ先に パッケージ管理システムの Homebrew をインストールしないといかんのか。てことで Homebrew をインストールしてと。あらためて tnftp をインストールしてみると……。

Xcode のバージョンが古すぎだとよ。ほほう最新の Xcode は App Store から持ってこれるんか。App Store 便利だなぁ。昔 Xcode をダウンロードしようとしたら、すげーめんどかったんだよなぁ。

って……。

おいらの OS バージョン(10.15)じゃ App Store で配布中の、最新の Xcode は合わんのだとさ。古い OS に合わせた、古いバージョンの Xcode じゃないといかんらしく。

そこらへんのアーカイブを探して、バージョンの整合性を確認してと。tnftp インストールにも使えることを確かめてと。そしてダウンロードと。これがまたギガバイトクラスの特大アプリ。ダウンロードにもインストールにもめっさ時間かかったですよ。たかが FTP やりたいってだけで、なんでここまでめんどいのか……。

そしてようやくインストール完了。動作確認もオッケー。ちゃんとリモートサーバと FTP 通信できたですよ。

ただ、最初の FTP 機能の呼び出し方が、前までと違うんですよ。前の方法は fpt と打って return キーをッターンしたらば、接続先を入れてッターン、アカウント名を入れてッターン、パスワードを入れてッターン、で接続できた。

tnftp の場合、ftp (アカウント名)@(接続先)と入れてッターン、パスワードを入れてッターン、で接続。多少シンプルになったけど、FileZilla は旧来の ftp コマンドを使うのが前提っぽいわけで。新たな ftp コマンドの新たな入力方法に対応してるんだろうか。

インストール作業でもう眠くなったんで、その点のチェックは後日ってことで。

とりあえずコマンドラインから FTP ができるようになったのは嬉しい。

日大がまた事件でバズっとりますな。

ひとつの部活での騒ぎが組織全体の問題を浮き彫りにしていく展開、これは前回とあんましかわらん感じで。改善してなかったんだなってのはわかる。

あとわかるのは、林真理子理事長長はまともな考えとまともな対処に一生懸命だけど、トップ一人がまともでも、直下の幹部たちが腐ったままだと組織全体としてはダメなんだなと。難しいもんですな。

どうでもいいことも気づいた。前回はマスコミが使ってた単語は「アメフット」だったのに、今回は「アメフト」になってる。マスコミで扱う単語の様式って共通規格があるっぽい。読者の無用な混乱をなくすためだわな。んで、その時々の時代や実情に合わせて更新されていくもんなんだろうな。

そして、前回の騒動の時に「アメフット」表記が実情に側してないのが問題化して、そこが「アメフト」に直されて、今回ついに社会的にお披露目となった感じですか。しかし同じ騒動元のニュースでってのがもうなんだかな。

単語表記のアップデートだと、「ローマ法王」が「ローマ教皇」に統一された例もあったな。

もっと前だと、2001年のアメリカ同時多発テロの主犯者の名前が、テロ発生直後の時点で日本の報道機関内で表記が統一されてないことがわかって、急いで「ウサマ・ビンラディン」に決めたってのもあった。Wikipedia だと「ウサーマ・ビン・ラーディン」となってる。より原語の発音に近づけた形かと。

この表記の更新って、こうして見た感じだと大事件が起きてから慌てて直す感じなのかな。定期的に見直し作業をするってのはないのかな。やってるけど膨大すぎて間に合ってないのかな。

そういや15年くらい前、「メイド」を新聞雑誌じゃ必ず「メード」表記をなことに気づいた。メイド喫茶もメイドインジャパンも「メード」。なんだかズレを感じてしまったもんだけど、今はどうなってるんだろ。

もっと前だと、スポーツ記事で、敵地での試合のことを「アウエー」って書いてたんだよな。はじめはなんのことだか全くわからんかった。映画のタイトルだと「アウェイ」が一般的だったし。今は「アウェー」になった気がする。ちょこっとずつ直していく感じなのかな。

マツダ車が一貫して採用してる「魂動(こどう)」デザイン。

かっこいいなぁと思いつつも、

ナマズっぽくね?

いやー長いこと「何かに似てるなー何だろなー」と思ってきたけど、今さっきピンときてさ。すげースッキリしてるところwwww

おお、三菱自動車の不祥事のまとめ動画が出てた。リスクマネジメントやクレーム対処の悪い実例として、この会社は好例。だもんでこういうわかりやすいまとめが欲しかった。

まぁ Wikipedia『三菱リコール隠し』と同じ内容だけど。しかしずんだもんはいつでもどこでもひどい目に遭ってるなぁww

三菱自動車はこの最大の事件の前にも後にもやらかしてるけどね。日産の傘下に入ったのは、リコール隠し事件よりも後に出てきた新ネタで、「またお前か」「何回目だよ」と世の中についに見放された結果だしな。

それにしても、日本の自動車メーカーは各社でそれぞれ品質管理の技術と考え方を磨いてきたからこそ、今の国際的な日本車ブランドを築き上げられたわけで。三菱自動車ももちろんその一角なわけで。で、その他のメーカーはそこから、企業の考え方、あり方にまで応用してきたと思えるわけで。それがどうも三菱自だけは、品質管理の思想が現場止まりで、もっと上層の組織運営に移植していくっつう考えに至らなかったっぽい。

なんで日本のクルマメーカーで三菱自だけがこの発想に至れなかったのかってのが、おいらはどうにもギモンで。これに答えてくれる何らかの情報を探し続けてるんだけど、見つからんなぁ。

ああそういえばトラックの日野も、三菱自と似たようなドツボにハマってたっけな。あとスバルもだけど、自力でどうにかできたらしいね。まーどっちも客や世の中から不信を買うような不祥事は出したけど、頻発ではないからな。

このギモン、対象そのものからはもうこれ以上の情報は汲み取れないのかな。じゃあ別業界での「繰り返し問題を起こす」ケースから共通点を見出して、間接的に理解していくっつうのがいいのかも。

最近だとビッグモーターとか日大アメフト部とかジャニーズ事務所とかだな。

グダグダ炎上の原因はどれも、リスマネ・危機管理・品質管理・クレーム対処での共通思想が全くないってので結論できちゃうけど。どれかひとつの考え方を理解すれば、残り3つもイモヅルでわかるもんでして。そんな感じでものすごいおトクな4点セットなんだけどな。

アメリカの小惑星探査機オサイリス・レックスの再突入カプセル、無事にアメリカのユタ州の砂漠に着陸しましたな。

しかしカプセルでっけえなおいww ひと抱えぶんあるぞwww

さすがサンプルをごっそり積んでくるだけあるサイズだな。つか形状から言っても、過去のサンプルリターン計画(ジェネシスとスタータースト)から設計引き継いでるんだろうな。

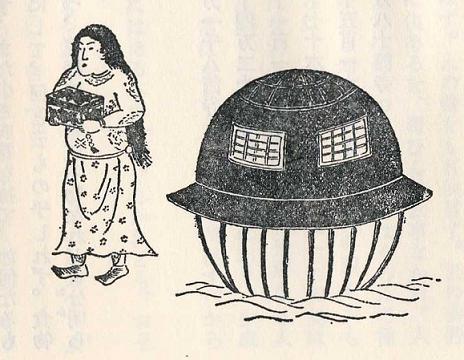

ちなみに、日本の はやぶさ2の再突入カプセルのサイズ感はこんなもん↓

初代 はやぶさのカプセルも同じサイズだった。こっちも設計を引き継いでるわけで。

どうでもいいけど、この写真を見るたび「うつろぶね」を思い起こしてしまうwwww

なんか両者の状況がけっこう似てなくもないってのもまたイイ感じww

さてさてオサレクのでっかい再突入カプセルで地球に届けられた、小惑星ベンヌのサンプル。これから何を語ってくれるのかワクワクが止まらんですよ。しかも日米間の協定に基づいて、このうちの一部を日本がいただけることになってるし(この協定で、既に日本から小惑星リュウグウのサンプルの一部をアメリカに渡してある)

日本がもらえるベンヌサンプル全体重量の 0.5% となってる。てことで、今回のカプセルにどっさり詰まっててくれるとありがたいですな。

FTP ソフトウェアの FileZilla がやっぱしうまく動作しない……。

コマンドライン操作のコマンドから ftp が削除されたせいかと。FileZilla はそれを使ってたんじゃないかと。

で、新たな FTP ソフトウェアを探してみるかと。macOS のコマンドの ftp を利用してないやつを……なんて、使ってなきゃわからんけど。そんな都合のいいフリーソフトがあるかどうかもわからんけど。

てな感じで探してみたら、Cyberduck っつうのが見つかった。早速ダウンロード。

おおお、これフツーに使える。使い勝手も FileZilla よりもいい感じ。つか FileZilla の設定ファイルから通信設定を引っ張ってきてくれた。便利すぐる。

え何これ? こんなんで発電できちまうの?

簡単すぎる……。単純なぶんだけ発電量は微量っぽい。正直なとこ同じ土地面積だと太陽光発電のほうがはるかに発電量が多いだろとは思う。けど、じゃあ要らないのかっつうといやいや全然要ります要ります。おもっきしいける技術だろこれ。つか高度な技術なしで手軽に電力を得られるって逆の意味ですごいだろ。

動画だと、建物内部の照明を1日5分間照らしてるね。たぶん24時間充電して、5分間だけ LED を光らせてるのかと。やっぱし発電量は微量だけど、あんだけの建物内を充分に照らせてるのは見事。

技術の進歩は一部、省電力を指向しとりますな。電気で同じ仕事をさせるのに、より少ない消費電力で済むようにすると。例えばここ30年間で LED 照明が実用化されて普及して、ノーベル賞まで取りましたな。今のとこの消費電力は蛍光灯と同じ程度みたいだけど、蛍光灯の省電力化はもう限界、LED はまだまだ伸びしろがある、んじゃないかと。

で、そんな省電力化技術とこの超小集電技術って相性が良さそう。技術の進歩は炸裂しあってさらに進むもんなんですな。

微量でも、どこででも発電できてしまうってのがマジすげえ。

小説的な何かでストーリーを創作してるときって、その気分が独特だよなとか、たまに思い出しては大抵すぐ忘れてしまう。今たまたま思い出したから逃さないで書き留めとこうと。

んでそのときの気分がですな、思い返すと、ワクワク感。これはわかる。あと背徳感。が、ある気がする。「これやっちゃっていいのかな……」とか。なんだこれどっから混じってきてんだ。んで主にその2つのブレンドが、あの独特な気分を生み出すんじゃないかと。

そこに背徳感があるんだとして、ほんとどっから来てやがるのかと。

んでちょいと考えてみた。

たぶん小さい頃から身に染み付いてる、ウソ・言い訳を必死に考えてるときの感覚が呼び起こされてる、のかな。

(前回は 2023.9.19)

さて『ヤングシャーロック』のストーリーでは(まだ脱線)。ロンドン地下のピラミッドで怪しい儀式を取り行ってる怪しいエジプト宗教の信者さんたち、なんか大盛り上がりで歌ってるんだけどさ、怪しさを強調した西洋音楽なんだけどさ、その歌まだ覚えてるww

「♪ジメチーザメチ」と歌ってたよ。純エジプトのはずなのに西洋音階で。あれって何語なんだろ。テキトーな発語かな。それとも正調な コプト語 かな。

んー、完全に悪役だから、当時少しはあったかもしれないコンプラ配慮的にそれはないか。いやでもとっくの昔に滅んだ文明の宗教ってことで、実は正確に再現してたり? つかこんな歌、覚えててもほんとなんにもならんwwww

「コプト」という単語はギリシャ語で「エジプト」を表す言葉らしい。けどたぶん古代エジプト人が自らの国を「コプト」と呼んでたんじゃないかと。

んで長い時代の流れと共に、コプト → ギプト → ジプト → エジプト と変わっていったらしい。けどそれはエジプト以外の文化圏が「エジプト」を指すときの言葉。今のエジプト人が自国をどう呼んでるのかはちょっとはっきりとは知らん。

というのも、今のエジプトってイスラム教圏じゃないですか。言語はアラビア語じゃないですか。で、アラビア語ではエジプトのことを「ミトラ」と呼ぶらしく。イスラム教の聖典はコーランと旧約聖書で、旧約聖書には『出エジプト記』というくだりがある。モーセが海を割るアレですな。

大元の旧約聖書ではその話の中で、エジプトのことを「ミトラ」と呼んでるから、らしく。だもんで現代エジプト人の自国の呼び名はもしかしたら「ミトラ」なのかもなと。

(次回は 2023.10.2)

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |