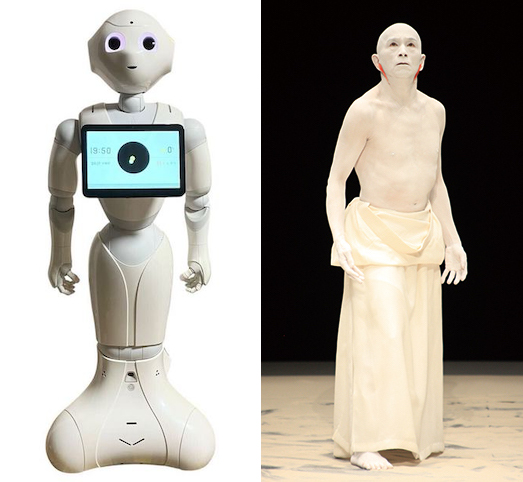

ロボットのペッパーってさ、何かにすげー似てるよなー似てるよなーと思ってた。やっとわかった。

山海塾。

こんな感じ。

これはアリ。異論は認めるww

んー、焚き火に突っ込むと酸素を発生させる、安い物質ってないもんかなー。

PET 樹脂を燃やすとどうしても黒煙が出てしまってさ。対策らしきこともしてみたんだけど効果ナシで。完全燃焼させるには酸素がまだ足りないんだろうってことで。

オキシドール(過酸化水素水)か?

除霊にファブリースが効くって本当か?www 映画『妖怪ハンター ヒルコ』だとキンチョールだったっけな。

零感なんで、おいらには需要ないけどww

相変わらず日本ブームらしいですな。相変わらず様々な日本の文物が世界に知られていっとるようですな。

ここ数年は音楽分野が開発されていってるらしく。

って10年以上前、日本のV系バンドがヨーロッパあたりで人気、というニュースを見たことがあったような。なんでも向こうじゃ「ロックミュージックは男のもの」という印象が強いらしく、V系のファンの女性たちは「彼らはロックを女性に解放してくれた」なんて記事内で言ってたですよ。

つかV系の記事から今まで、世界じゃロック系・バンド系のサウンドは廃れてしまって、ラップとエレクトロニカが主流になってしまってるみたいで。「ロックは死んだ」とされてるようで。けど「ロックは死んだんじゃなく、中心地が日本に移っただけ」っつう意見も出てるそうで。てなことで世界中のロック好きは、日本のシーンに注目するようになったとか。

海外じゃよりディープによりマニアックに日本を愛してくれる人たちが増える一方で、音楽もまた少しずつその方向に傾いていってると思われ。

日本発掘を楽しんでおられるそんな方々に、いつか発掘していただきたいバンドがありまして。

ザ・ベンチャーズ。

いやー彼らはもう日本のポップ音楽の、ロック系・バンド系の歴史上、絶対に外せないほど日本人に愛され続けてるですよ。昭和の音楽シーンに与えた影響も間違いなく強い。

出自も実態も正真正銘アメリカのバンドなのに、完全に日本に組み込まれて早70年っつう稀有な例で。アメリカでも少しだけだけど知られてて、「なんか日本でだけずーっと人気の、アメリカの古いバンドがあるんだって?」的な、ほぼ伝説上の珍獣な存在らしく。つかほぼネタ扱いww

どうだろさすがに2020年代あたりはもう活動してないかな。おお、Wikipedia『ザ・ベンチャーズ』には「メンバーチェンジを重ねつつ現在も活動中である」

そういや1990年代にドラマーが亡くなられて、その息子さんが新ドラマーとして参加したんだよな。スボーツ新聞上で「世襲だ」とかでっかい見出しで出てたっけなwww もう完全に日本の伝統芸能の家元wwww

もう少し調べたら、今のメンバーはデビュー時から全とっかえなんだな。様式が受け継がれていく姿がやっぱり伝統芸能w

日本のサブカルが世界化していく昨今。日本の音楽シーンをより深く語る上で欠かせない要素として、ベンチャーズも発掘されていただきたいと心から願う次第でございまする。そして日本人と一緒に彼らの音楽を愛していただければと。逆輸出ですな。

The Ventures である。

Vである。

そのまま世界にはV系の開祖として……さすがにその線はないなwww

うーん、なんていうか、どうでもいいっちゃどうでもいいことなんだけど。

今の韓国の大統領、ユンさんだっけ? 影が薄すぎような。

ここ数代の韓国大統領が、連続してキャラが濃すぎただけかもだけどさ。

アルミニウムは「電気の缶詰」とも呼ばれるそうで。アルミ原石は酸素と強く結びついてる状態なんで、精錬工程で電力を多量にぶち込んで還元するってことで。

日本ではかつて、電力なしで熱のみでアルミ精錬ができないかと研究してた時期があったっぽい。けど諦めたっぽい。日本は電力料金が高いんで、今は普通の精錬も輸入地金に負けてしまったっぽい。そんなわけで日本で使われてるアルミ素材の由来は、輸入地金とリサイクルだけらしく。

ただ、国内のリサイクルシステムがうまく機能してる素材なんで、使用量に対して輸入量が抑えられてて、流通も取引価格も比較的安定してるらしい。要は簡単に手に入る材料ってことで。

でさ、だったらさ、例えば水の電気分解と燃料電池の関係から言ってもさ、アルミを酸化させて電力を発生させる、という風に持っていけるんじゃないのかと。

まさに「電気の缶詰」。その缶を開けて、おいしい中身(電力)を取り出せないものかと。

肝心の方法は、おいらにはてんでさっぱりwww

ウミヘビって、爬虫類のやつ と魚類のやつ の2種類あるんだな。知らんかったですよ。

区別の仕方、↓のサイトに出てるね。

爬虫類のウミヘビと魚類のウミヘビの見分け方 - Marine Diving web

理屈はわかるけど、画像だと微妙すぎてさっぱりわからんwww 収斂進化もここまでいくと、って感じ。

けど、食えばきっと味や食感が全然違うんだろうな。

あれ? 爬虫類の方のウミヘビって、卵を産むときは陸に上がるんだろうか。ウミガメは砂浜に卵を生むよな。ウミヘビも砂浜に上がって産卵するのかな。あんまし想像つかないけど。

いやでも海の中で産卵したら、生まれた赤ちゃんいきなり溺死しちゃいそうな気もするし。

そこらへんどうなってるんだろ。

YouTube チャンネル『週末縄文人』の土器づくりを見ると、そんな簡単なもんじゃないってのがわかる。

何度も何度も失敗しては反省して腕を磨いて、ようやく出来上がる感じ。現代人がやってみるってのは、うまくいかなかったらサイト検索なんかして情報を集めたり、その道で有名な人に尋ねたりもできる。

縄文時代はそもそも日本の土地に人口が少なくて、人口密度もスカスカだったわけで、そのうえ文字もない。技術蓄積や知識伝達はかなり限定的だったはず。それにしてはこんだけ高度なものを作れてたってので、週末縄文人動画でそれを実感できるってので。

縄文時代という区分の始まりは、土器の発明・利用があってから、となってるらしく。その発明に至る発想をするってのが大事で。んでまぁ推測として、料理とかで焚き火をした後、その真下の土だったものがカチカチに固まってた、という発見から始まったんじゃないのか、となってるそうで。なるほど。

そこから試行錯誤が始まるったんだろうけど、おいらとしては、そこからいきなり「壺や瓶(かめ)を作る」とはならなかったと思う。何か実用できそうだとは思いながらも、たぶん壺や瓶みたいな具体的なものはまだ発想の外だったんじゃないかと。そんなもん見たことも聞いたこともない状態なんで。

で、料理のたびに焚き火してたはずなんで、その機会を利用して、まずは「土を固める遊び」のを楽しんでたんじゃないかと。んで仲間内で出来を競って、投げたり割ったり並べたりしてですな、日々どうでもいいものを作りながら、積み木やレゴブロック的に遊び続けてるうちに、だんだんに、適した土がわかったり、失敗しない練り方・焼き方が出来上がっていったり、となっていったんじゃないのかと。

だんだん自由にいろんな形のブツを作れるようになっても、まだ「器」の実用性には気づかない。いろんなものを面白がって作る中に、たまたま器状のものがあって、放置してたらそれにだけ雨水が溜まってたとかで、器としての実用性に気付いていったかも。

いやいや、「器」の便利さはもっと前から知ってたろ。植物を材料に籠(かご)を編んだりというのは、土器よりもはるかに直感的にわかるだろ。動物の皮で袋を作ってモノや水をため込むなんてのも、きっと旧石器時代からやってたろ。

動植物由来のカゴや袋にできなくて土器にできることっつったら、調理器具としての役割ですな。火にかけても問題ないってわけで。そこから煮る・炊くっつう調理方法が生まれて、人々の暮らしが一気に豊かになったってわけで。

土器を使う暮らしは、土器がなかった時代には普通だった移動生活とは折り合いが悪い。土器は壊れやすいからね。日本に限らず世界中どこでも、土器の利用の始まりと定住生活の始まりはセットらしく。

定住を始めたから土器が普及したのか、それとも土器を使う生活が便利すぎたんで移動をやめて定住生活を始めたのか、そこらはおいらは知らん。事例によるってことで、もしかしたら両方が当たりなのかもしれんし。

(4月28日のログ に続きます)

豚肉の旨さに目覚めてしまった。トンカツとか生姜焼きとかじゃなく、レンジでチンしただけの、薄切りバラ肉そのものが醸す風味に魅せられちまった。

うめぇーーーー。

つか、やばいなーと思いつつ、生焼けというか、まだ赤い状態の旨味と歯応えがたまんなくて。

いやいやちゃんと加熱しないとヤバいだろ。けど赤いままで殺菌できる温度ってあるらしいが。そこを調べるなりしてみよっかな。

……、

……、

……。

そこまでこだわるほどのもんでもないか。

イプシロンロケット6号機の打ち上げ失敗原因が突き止められましたなぁ。よく特定できましたですなぁ。

打ち上げ失敗に至ったのは、2段目と3段目の分離工程でのこと。3段目はスピン安定方式なんで、分離の前に2段目のロール軸スラスタを噴射してスピン状態にする。それから分離、3段目はスピンしたまま点火して加速を始める、となるはずが。

2段目のロール軸スラスタは2個で1組で同時に作動する。そのうち1個が途中で止まってしまった。正常な1個だけ作動し続けた結果、スピンの軸がブレてしまった。このブレ量が規定値を超えてしまったんで、「もはや衛星を正常に軌道投入できない」と判断されて、打ち上げミッション放棄、となった。

問題のスラスタはなぜ途中で止まったのか。この原因究明が焦点だったわけで。これ、推進剤タンク内でのダイアフラム膜の、製造時での噛み込みに気づかなかったことだったそうで。

ロケットエンジンって燃焼室が高圧になるんで、その圧力に逆らって推進剤を燃焼室にぶち込まなきゃいかん。さらに無重力環境で、配管に確実に推進剤だけを送り込まなきゃいかん。んでロケットの推進用の場合だとターボポンプを使うけど、姿勢制御スラスタ程度の小型のロケットエンジンの場合、「ガス押し式」という単純なものが使われる。

これ、推進剤タンクの上流に、超高圧のヘリウムタンクがある。この超高圧ヘリウムを推進剤タンクに流し込んで、その圧力で推進剤をエンジン燃焼室に押し出す。上にも書いたように、推進剤タンクから配管に出るブツは確実に推進剤のみじゃなきゃいかん。ヘリウムが混ざっちゃいかん。てことで、このガス押し式の推進剤タンク、特殊な二重構造になってる。

外殻は頑丈な金属製。この内側に、ゴム状の柔らかい膜の、水風船みたいなものがある。この中に推進剤が入ってる。外殻と膜の間に高圧ヘリウムを流し込むと、その圧力で風船が縮んで、下流の配管に推進剤だけが押し出される、という仕組み。

組み立て工程の関係で、外殻は2つ割りの形で製造される。中に風船を仕込んでから、外殻のフタを閉める形。んでこのフタ閉め工程で、膜の一部を挟み込んでしまったらしく。その組み立て不良に気づけなかったらしく。これで膜が破れてしまって、推進剤は外殻内に流出。張力を失った膜は、ヘリウムの圧力に従って下流に流れて、推進剤の出口を塞いでしまった。

というのが原因だったと。

現行仕様のイプシロンロケットは6号機が最後。次回以降は新型のイプシロンSロケットで、3段目は三軸安定方式になるんで、2段目でのスピンアップ行程はなくなる。まったく同じ失敗はもう起こり得ない。けどこれを放置すると、別な場合に同じ原因でトラブルが起こり得る。貴重な経験として再発防止策を練り上げて、これからは同じことを起きなくさせるってわけで。

しかし、日本がロケット打ち上げを始めてからもう半世紀以上経つわけで。けどこのトラブル発生は初めてだと思う。滅多に起き得ないことでも発生確率はゼロじゃないわけで。そういう細かいトラブルの種を未発見・未認識のまま長くやってれば、どこかの時点で起きてしまうもんなんですな。んで、事前に全部洗い出しておくなんてできっこないんで、たまに発生してしまうこういう問題を逃さずに対策していくってのは、本当に大事なんですな。

しかし、宇宙科学研究所(ISAS)ってガス押し式でのトラブルが多いよな。今までなぜか探査機で集中して起きてた(火星探査機のぞみ、小惑星探査機はやぶさ、金星探査機あかつき)。今度はロケットで起きたか。

ISAS は1950年代から活動してはいるけど、頻度が少ないんで経験がまだまだ不足してるってことかな。んでガス押し式の配管構造ってきっと、トラブルの種の巣窟なんだろうな。現にというか、3つの探査機と1つのロケットでの事例はどれも無関係。手痛すぎる失敗の原因を特定して再発防止をしても、また別のやつが顔を出す。という形になってしまってる。トラブルの種があとどのくらい残ってるのかも予測不能なわけで。

とはいえ地上での試験も含めて、発生頻度が高いものから順に、再発防止済みにした例は多いはず。最近出てるのは頻度が低そうなものばかりってことで、これからも対策を続けていけば、だんだん安定していくんじゃないかと。

それでもたまーに未認識だった原因での事故が出るだろうけど、その頻度は、そろそろここらあたりを境に減っていくんじゃないかな。そうだといいな。

夢ネタ。上皇さまからお小遣いをいただく夢。今朝で2回目。

なんかうちの親戚一同が、どっかのうちの近くのホテルの、そこまで大きくもなく豪勢でもない式場にお呼ばれして、一人ずつにご祝儀袋で手渡されるパターン。

今回のは手書きの(コピーの)書面も賜った。内容は忘れちまったけど。

んで手渡されながら、『やべー前回いただいたご祝儀、どこにしまったんだったっけなーすっかり忘れてたわー』とか思ってたwwww

そして愛子さまから何らかのスピーチがあって、同席してたマスコミがその間に私語しててさ。『こいつら馬鹿か!?』とかも思ったww マスコミさんごめんなさい。

そしてマスコミは2台のクルマに分乗して去っていくんだけど、車種がお揃いの色違い。白と黄色。現実には存在しないやつ。日産キューブを、かつての三菱っぽくえげつないデザインにした感じww

という、いつもながら支離滅裂な内容でしたですよ。

「渚」(なぎさ)という言葉は、英語では相当する単語がない、と聞いたことがあるような。

いやいや "beach" だろビーチ。と思うが。同じだと思うが。違うのか?

つか「渚」ってほぼ死語なんじゃないかと。もはや歌詞と人名でしか見かけないと思う。日常会話で「ちょっと渚に行ってみないか」とかキザすぎるだろ。「あっちの渚なら釣れるんじゃね?」とか釣り人は言わなさそう。

つか大島渚が男だったと知ったときはショックだったな。

動物のヤギって家畜として知られてはいるけど、ヒツジと違って具体的な用途がなさそうなような。毛織物としても肉用としても、ヒツジに軍配が上がるような。

『アルプスの少女ハイジ』じゃヤギのミルクを搾る場面があったっけか。ペーターがいつも連れてるんだよな。首のベルがカロンカロンと鳴ったり。な印象。けど何か役に立ってたろうか。

エサ代はかからなそうだな。そこらの草を勝手に食ってるイメージ。

Wikipedia『ヤギ』によると、「用途により乳用種、毛用種、肉用種、乳肉兼用種などに分化し」だそうで。ヒツジとかぶってる。

「ヤギは粗食によく耐え、険しい地形も苦としない。そのような強靭な性質から、山岳部や乾燥地帯で生活する人々にとって貴重な家畜となっている」

「特にヒツジと比べると乾燥に強いため、西アジアの乾燥地帯では重要な家畜であり、その毛がテントの布地などに使われる」

「初めて搾乳が行われた動物はヤギと考えられ、チーズやバターなどの乳製品も、ヤギの乳から発明された」

「明治以降、日本でも数多くのヤギが飼われ、『貧農の乳牛』とも呼ばれたが、高度経済成長期を境として減少傾向にある。しかし、近年ではヤギの愛らしさ、粗放的飼育に耐えうる点等が再評価されつつある。これを受けて、ヤギ愛好者・生産者・研究者が一堂に会する『全国山羊サミット』が年に1回、日本国内で毎年開催場所を変えて開催されており、年々盛況になっている」

なるほど。歴史的に重宝され続けてきた家畜なんだな。けど今はその用途での需要が減ってしまって、むしろペットとしての価値を見出されてるって感じか。

家畜として、他の家畜との競争に敗れてしまったってわけですな。ミルクは牛のやつだしな。肉としてもあまり主要な地位として生き残れなかったしな。毛の生産性はヒツジの圧勝だしな。今はそれぞれ専門の家畜が重宝されてるけど、昔はヤギの汎用性が便利だったんだろうな。

これからのヤギはどうなっていくんだろうね。Wikipedia 記事だと除草用途で役に立てるっぽいけど、それなりに癖もあるらしく。やっぱしこれからはペットか。だとしたら、小さめな品種が人気になりそうかも。

HAKUTO-R、残念……だったかな? まだはっきりわからないみたいだけど。

予定通りだと、月面に無事に軟着陸できたら、数秒でその旨の通信が地球に向けて発信されるはずなんだそうだけどそうなってないというか、通信途絶状態らしい。

んー、着陸直前に JAXA の小型ローバーの LEV-1 と LEV-2 (SORA-Q) の放出があるはずだったけど、それも敵わなかったっぽい。

続報を待つしかないですな。

小ヤギが意外とかわいかった。

鳴き声もたまんなくかわいいんすけど。

ただ成獣になると、おいらはそこまで可愛く感じないかなー。

(4月17日 からの続き)

土器での壺瓶ができてからの話になっちまった。そこらはよく知られてるわけで。けど焼き物というものを知ってから壺瓶に至るまでってのが、やっぱし謎なままかと思う。んでたぶんその期間のしばらくは実用性そっちのけで、遊びの道具だったんじゃないかと思うわけで。

となると、人型を作ってお祈りや呪術の道具にするのはけっこう早かったんじゃないかと。いつもの遊びのつもりで人型の焼き物を焼いてみたら、なんかもう作者本人だけじゃなく、その部族の人たちをも巻き込んでの宗教的な何かが芽生えてしまって……なんて。てことで、おいらは壺瓶スタイルの実用的な土器よりも、土偶の方が出現が早かったんじゃないかと思う。

土偶は実用品じゃないんで、小さくても問題ない。それだと比較的壊れにくい。てことで、移動生活の時代にはもう焼き物という発想や技術があった、と考えられるかと。非実用でも用途があるとなると、アクセサリーとしてもいけそうだね。

そこから考えると、実用的な土器を作れるほどの知識と技術は、移動生活時代で既に完成しててですな、その中でも壺や瓶の実用性が飛び抜けて高いってのを彼らは見出してですな、それで定住生活が始まった、ということかと。

青森県には大平山元遺跡というのがありまして。今のところ日本最古の土器のカケラが発掘された遺跡でして。世界でも最古級らしい。これが縄文時代の始まりなんだそうな。とはいえその土器の表面にはまだ縄目模様が刻まれてなくて、「無文土器」と呼ばれてる。マスコットキャラの名前は「むーもん」だそうでww

もしかして将来、「土器はあっても縄目模様がまだない」時代のことが詳しくわかれば、無文土器の時代は縄文時代のくくりから切り離されて、独立した時代区分になったりするのかな。

縄文土器・縄文時代の「縄文」って、まぁ掘ればどの土器にもこの縄文が刻まれてるらしく。それについて「装飾に凝れる豊かな時代だった」とされてはいる。けどそこまで徹底的にやってる以上、縄文人にとっては、この文様を土器に刻むのは絶対に必要なことだったんだろうとも思う。魔除けかな。

「縄目の文様は神様の加護があって、無文の土器で調理したり食材を保管したりすると、食べ物に悪い気が入り込んで、食当たりや病気や死の元になる」なんて考えられてたとか?

あるいは、「縄目の文様付きの土器で食べ物を扱うのは、神様に供物を捧げることを意味する」とか? 「先祖や神様と一緒に食事をする」の意味とか? 縄文人は文字記録を残してないんで、その正確な意味を知れることはなさそうだけど、ここまで徹底的にやってるってのは、遊びでとか余裕があったとか、その程度じゃ決してない執念のようなものを感じさせますな。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |