ほぼじゅびふぉ の入荷は2作品。

新登場のお二方に、新登場の曲っつうことで。

rockleetist さんの名作『けんか別れ』動画が消えてた…… orz

おいらはローカルに落としてあるからいつでも聴けるけど、ずっとずっと公開し続けてほしかったなぁ。もっともっと多くの人たちに聴いてほしかったなぁ。

アルミほぐし作業が嫌いだった。けど克服した。根性じゃなく。いやー革手袋ならモリモリいけるわ。たったこれだけでって感じ。

じゃあこの作業を好きになったのかっつうと、まぁそういうわけでもなく……。

H3 ロケット、今度こそデビューいけるか!?

今はこないだの燃焼試験のデータ解析の真っ最中と思われるけど、岡田プロマネの雰囲気からすると、これで今年度中の初打ち上げにメドが立ったっぽいような。

HTML でも JavaScript でも Perl でも、書いて動作チェックするとなかなかうまくいかない。

イライラしながらいろいろ原因を探って、「あーそういうことだったのか」とまぁそんな感じ。投入する労力の割におもいっきり捗らないながらも、書き進めていくわけです。

で、おいらプログラマとしては全然腕がないまんまだけど、やってきたうちに悟ったものがあって。

プログラミングって宇宙の法則との対峙なんだなーと。

この宇宙は137億年前に誕生したらしい。その瞬間に時間が流れ始めて、物理法則とされるものが作動し始めて、それが今までずっと、この宇宙を支配する法則であり続けてるわけで。その法則の大もとのことを、「論理」とか「因果関係」とかまぁ人類はそう呼んでるわけで。

一方、人類の祖先が火を使いこなしたり、道具を作ったり、道具をさらに性能アップさせたりするくらいまで知能が上がったのって、だいたい500万年くらい前らしい。そこまでの知能が身についたってのは、論理や因果関係をある程度理解できるところまで来たってことで。

ただ、それまでに生き物として生き残るべく獲得してきた本能ってのがあってですな。「こう来たらこうなるはず」という直感(思い込み)の元になっとるわけです。

で、コンピュータってのは論理機械なわけで。あるべき論理や道理、因果関係から外れたことを入力すると、動作しなかったり、動いたと思えば予期せぬ変な結果を出力したりするんですな。

てことでイライラするわけです。

このイライラの元って、「本能 VS 論理」「直感 VS 因果関係」ってことでして。まー毎回、論理・因果関係サイドの勝利で終わるんだけどさ。

137億年前に出来上がったルールに基づいて、太陽系ができて地球ができて生命が生まれたわけでして。そこで場当たり的に生き延びようと獲得してきたのが本能なわけで。地球での生命誕生って40億年くらい前らしく。まー宇宙誕生からのタイムラグがだいたい100億年くらいあるわけで。

もちろん地球の生命に合わせて宇宙の法則が変わるはずもなく。

そんでもって、せいぜい500万年ほど前から、人類の祖先は「この世界には法則がある」と勘付いたわけで。で、探究心ってのもうまいこと持ち合わせてたんで、「なぜ」を軸に法則と思われるものをいろいろと探ってきた結果、論理学や科学が生まれて、宇宙を統べるルールを本格的に知り始めた。

けどどうしても思い込み(≒本能)と合わないものがあって、なんとなく人類は本能の声に従ってしまうわけですよ。それはもう40億年の歴史を誇る習性だもんで、なかなかその伝統を捨てられないわけです。

けど捨てる。

プログラマやエンジニアってのはそういうもの。な気がする。

プログラミングしたり、物理的実体のあるものを作ったり加工したりするごとに、「思った通りにいかない」が出るわけで。んでその正解が、完全に自分の思考の枠外の、思いもよらないものだったりもするわけで。

さらにそれは、職場での効率化とか事故再発防止とかでも起きるわけで。そこらへんまで考えがつながったりはしたものの、実用的なとこまでなかなか落とし込めてないってのがね、我ながら歯痒いところ。

水芸とか南京玉すだれとかの伝統的なステージエンタメがあるじゃないですか。ここらって、時代の流れに洗い流されちまった感があるようなと。

発祥時期はたぶん江戸時代の後期かな。当時はかなりウケたんじゃないかと。もしかしたら、明治に入ってからもウケたのかも。

そして、映画やテレビなんつう映像媒体が発達するとともに、一気に消費されちゃったんじゃないかと。

量子物理学でのいわゆる二重スリット実験について「観測者が見ているか見ていないかで、観測対象の状態が変わってしまう。これが量子の世界の不可解なところ」っつうのがまことしやかに語られてるけど、大事なところを盛っちまってるなーってのがだんだんわかってきた。

誰かが目視してるかどうかっつうのじゃなかったんだな。

「観測者が見る」というのは、「感光板に電子が着弾」っつうことだった。そこに行き着くまでの経路じゃ電子は波として振る舞うけど、着弾時は粒子として振る舞う、っうことで。

「観測者が見ているか見ていないかで、観測対象の状態が変わってしまう」という表現、一般の人々の耳目を集めたいのはわかるけど、オカルティック方面を匂わせる方向性はどうなのかと。

アサリのカップ味噌汁の謎。

コンビニで売ってるアサリのカップ味噌汁あるじゃないですか。あれって具のアサリが、真空パックで入ってるじゃないですか。

そいつをカップの中に出して、お湯を注ぐと貝殻がパカっと開いてさぁ召し上がれ、って形じゃないですか。

一方、貝に火を通すとパカっと開くのって、その貝が死んでるとそうならないみたいじゃないですか。

どうなんでしょ、真空パックに入ったアサリって、生きてんのか死んでんのか。

昨日は量子物理学的な話だったんで、その流れでいくと、これがいわゆるシュレーディンガーの猫……違うよな。

……、

……、

……。

製造工場で熱を通してパカっと開いてるのを、真空パックの大気圧で無理くりフタを閉めちゃってる状態なんかね?

なんかナマのまま出荷ってのも、食品衛生上アウトな気がしてきたし。

少子化問題に関係あるかなないかなってネタ。

バブル崩壊直後あたりかな。"DINKS" って言葉が、妙に雑誌やテレビに出るようになったなーと思って。

"Double Income No KidS" の略。「共働きで子供を作らない」っつう意味。

これが当時、流行のライフスタイルのひとつとして世の中に認知されたというか。理由あってその生き方を選ばざるを得なかった夫婦にとっては、世間からの風当たりを少しでも避けられる、ありがたいものだったろうとは思う。

そのときですら、「これが広まったら日本の少子化問題が加速しちまうよなー」と思っとった。その当時で既に、将来の少子高齢化問題は予測されてて、けっこう知れ渡ってたと思う。で、今はそのまんまそうなってるわけで。

とはいえ古い観念に縛られないっつうのは大事だけどさ、わざわざマスコミを使って広めなくたって、とも思ったよ。

で、今じゃこれも知られてるかなと思うものに、どうもマスコミが一斉に何かを広めようって時はさ、往々にして裏で誰かがそう持っていってるってやつがあって。DINKS のときもこのケースが考えられるわけでさ。

マスコミをまとめて動かすには、それなりにお金がかかるわけでさ。だったらきっと何らかの大規模な理由・目的があるはずなわけでさ。

当時の裏社会の界隈は、何が目的で DINKS を流行らせたかったのかなーと。

今の感覚だと、日本を衰退させようっつう海外勢力ってのが考えられるね。それは昔もそうだったろう。けどあの頃はさらに、反日的日本人ってのも相当いたわけで。つうか世の中の普通として、ある程度醒めた目で日本や日本人を捉えたり、日本人の自虐ネタってのも普通に語られたりしてさ。そういう世相でもあったし。

ってそれは情報の広げやすさの話だね。その大元は何だったんだっつうのが謎なわけで。海外勢力説も、根拠のない陰謀論でしかないわな。

いやほんとあれは一体何だったんだろ。

エリザベス女王がお亡くなりになったね。合掌。

なんかキリスト教徒に「ご冥福を……」と言うのは失礼にあたるとか聞いたことがある。てことでそこはナシにして。

女王陛下、どうか安らかにお眠りください。

陛下の生きておられた時代は、陛下のおかげで素晴らしく彩られていました。その彩りが、どうか永劫に褪せることがありませんように。

ここ何年の間にすっかり定着しちまった感のある人手不足問題ってさ、もしかして幻影なんじゃないかと。

「人手が足りない足りない」との共通認識に焦るあまり、あたかもそれが具現化してるかのように見えてるだけなんじゃないかと。

いやさ、2015年までは、あからさまに人手余りだったんですわ。アベノミクスをもってしてもダメなのか……ってな感じだったのが、2016年からいきなりの手のひら返し。当時、「東京オリンピック特需が始まったから、それが終わるまではこの状態が続く」っつう誰かの説明に納得した気がする。

1年延期した東京オリンピックからさらに1年。コロナ失業の時期があったものの、やっぱしというかで人手不足問題が再発な感じ。今度は円安その他もろもろからの好景気の影響ってことになってるんですかね。

ほんとバブル崩壊の1993年あたりから2015年まで、ずーっとずーっと人手余りだったんですよ。で、その解消ぶりというか反転ぶりがあまりにも鮮やかだったもんで、どうもなんか裏にあるような気がしてしょうがない。

んで、「人手が足りなーい! みんなとこどこもかしこも足りなーい!」と血相変えての人材のパニック買い。これが人手不足を醸しちまってないか?と。あるいは陰謀論めいちゃうけど、政府とかが世論を誘導してないか?と。

けど世論誘導でここまで具現化できちゃうんだとすると、少子化問題のほうはどうなんだってことになるね。誘導しなきゃいかん時期がずっと続いてるのに、実は誘導し続けてるのかもだけど、世の中にまったく具現化してないわけで。

じゃあ世論誘導説はあんまし説得力ないか。だったら自然発生デマにみんな乗せられてる説って感じですか。

「意識高い系」って言葉、ここしばらく一般化しとりますわな。

これってまぁ意識が高い人をコケにする意味がありそげなわけでさ。そういう人ってうぜぇからなぁ。

なんでうざいのかっつうと、押し付けがましい見せ付けがましい。付けがましい付けがましい付けがましい。だもんだからってことじゃないかと。まぁ「私は意識高いんです」っつうアピールがうざいわけで。

でさ、それをうざく感じるのってさ、ある程度の意識の高さを持ってる人が、その意識の高さを見せないように配慮してるからこそ、うざいんじゃないのかと。となると、「意識高い系」っつう言葉でうざがる人は、実は「隠れ意識高い系」と察せられるんじゃないかと。

隠れ意識高い系ってのは「隠れ」だからこそ、なかなか表に出ないはず。けど世の中じゃ「意識高い系うぜー」っつう風潮なわけでさ。そういう風潮になるほどには、隠れ系の人たちのシェアが拡大してる、と取れなくもないんじゃないかと。

そうなると、意識の高さを隠さないかったり、ましてやアピールするっつうのは、不可視も含めた実際の情勢に照らすと、あんまし意味ないことというか、逆効果というか、そういうもんでしかないのかも。

ただ、それは個人での話。どうも企業や団体の対外イメージを高めるには、意識の高さをアピールするのって素直に効きそうでもある。そこらをうまく分別するのが大事なのかもな。

環境保護活動の過激派っているじゃないですか。なぜか白人ばっかしなイメージのアレ。

日本人の多くが非白人だからってわけでもないと思うけど、日本じゃあの手のアピール活動って反感を買うばっかのような。

グリーンピースがナスカの地上絵のすぐ横に、なんか英語でメッセージを出してドローン空撮して政策をアピールってのがあったね。遺跡保護を訴えたのかと思いきや、全然関係ない内容で。あとでグリーンピースは全面謝罪したそうだけど。

"TIME FOR CHANGE! THE FUTURE IS RENEWABLE (変革の時が来た! 未来は塗り替え可能)" だそうで。漠然としすぎてどうでもいいメッセージだな。環境保護を謳うくせに遺跡の破壊は気にしないとか、よくわからんことしとるなぁ。

ついでにこの事件で、あの有名なハチドリの地上絵が、案外小さかったっつうのも話題になったわなww

ハチドリの地上絵、かつてはゼビウスの背景に出てたよ。あのくらいの壮大なサイズ感だとばっかし思っててさ。グリーンピースがやらかしたおかげで現実を知ってがっかりしたのは、おいらだけじゃなかったらしいwww

で、こういう見せ付けがましい意識の高さって、たぶん海外じゃ効き目があるんだろうな。企業や団体のイメージアップには素直に効くんだろうなとは思うけど、ここまでやりすぎると、メッセージの受け手としての気持ちはやっぱしうざい方向に行っちまうなぁ。

20年くらい前から、日本でも環境保護団体の人が、勝手にビルの外壁を登って警察に逮捕されてですな、動機はメッセージを伝えるためだった的なことがあったような。ニュースで知ったけど、報道する側も醒めてる感じだったっけ。

いやほんと本人以外はドッチラケっつうのがね、どうもね。ああそうか、「反感を買う」ほどにもならないってことか。

なんとなく、カスピ海とアラル海が「海」のような気がしてきた。こういう定義って多分に感覚的なものなのかもな。

同時に、「世界の海はひとつに繋がっている」っつう定義もまた感覚的なものって気もする。

サイドカー。

たまーに見かけるわな。

いやさ、サイドカーっつうと、なんか古臭いイメージが。

いやさ、戦時中の憲兵さんやら軍曹殿やらが乗ってるイメージが。

まぁその実物なんか見たことないけどさ、『はだしのゲン』か何かの漫画かな。

サイドカーの本体のバイクの運転手は部下なんだよな。んでサイドカーに、八の字のヒゲをたくわえた偉い軍人さんとかが腕組みししつつ、怖い顔して乗ってるっつう構図。

けどさ、サイドカー部分って乗り物として規格外に小さいじゃないですか。しかもすごく低い。頭の高さが運転手のケツくらいかな。てことはその偉い人は運転手にガッツリ上目遣いで、「おい、あそこに向かえ」とか指図するって感じですか。しかもそこ行く通行人目線だとなおさら低い。

ちっさいちっさい、幼児が乗る自動車のおもちゃ並みのサイズの乗り物に乗ってさ、大のオトナが威張って乗ってるってのがさ、なんかこう、絵的に笑えてしまうというか。

戦時中も、それ見て失笑を必死で堪えちゃう人ってきっとけっこういらしたんじゃないかと勝手に想像したりして。

ソロモン王やソロモン諸島の「ソロモン」の由来。ユダヤっぽさ。

つか、なぜか「秀才な子供」なイメージがどうしても……。

……、

……、

……。

そろばん+公文式が元だったw

いやさ、いま起き抜けなんだけどさ、目が覚める瞬間ってさ、ニュータイプ的なキュルルルリンなインスパイアが来るときあるじゃないですか。

それでキたwwwww

「鈑金」

車の板金と鈑金はどちらが正しくて何が違うのか - グーネット

そうだったのか……。

中学の頃かな。現代社会の授業でさ、「世界の巨大ダム建設計画は、エジプトのアスワンハイダム建設は失敗例。中国の三峡ダムは成功例」とか言ってたのを思い出した。

アスワンハイダムのほうは当時もう完成してて、なんか予期しなかった副作用的なことがいろいろ起きちゃった後だったらしく。だとしたら失敗確定でいいんじゃないですかって感じかと。けど謎なのは、当時まだ建設中だった三峡ダムが、早くも「成功」と日本の学校の授業で言い切ってしまってたってこと。

昭和時代だったからな。学校も世の中も、今よりだいぶ左ががってたからな。きっとそれだったんだろうな。

「貝」の読み「かい」ってたぶん音読みだよな。訓読みはどうなっておるのか。

いやさ、貝塚ってくらいだから、日本人にとっては縄文時代からずっと親しんでる食い物じゃないですか。「貝塚」ってくらいで。じゃあ和風な名詞がなきゃおかしいだろと。

もともとの名詞が廃れてしまったのかねぇ。

ウィキショナリー「貝」によると、訓読みが「かい」だそうで。

音読みは、「呉音 : ハイ、漢音 : ハイ、慣用音 : バイ」ってことで、訓読みも明らかに中国起源ですな。

いやでも縄文時代にはきっと「貝」を表す単語があったと思うんだ。それってどんな単語だったんだろ。知りたい……。

「大谷(おおたに)」

うむ。

「小谷(こたに)」

うむうむ。

「中谷(なかや)」

……、

……、

……。

なぜなのか。

お彼岸ってことでお寺に墓参りに行ったらさ、なんとなく和尚さんとマンツーマントークの展開になりまして。

「住職は『実家』という言葉は使わないもの」というのを初めて知ったですよ。んでまぁこっちから「それは『出家したから』ということでしょうか?」と尋ねたら、「その通りです」とのこと。いやー今まで考えたこともなかった。

だもんで、さらに「じゃあお坊さんの『実家』に当たる言葉は何と言うのでしょうか?」と尋ねたら、「特にないですね。要は実家の話をしなきゃいいんですよ」と見事にリターンエース決められたww

あと、「住職には家がないんですよ」というのも教えていただいたですよ。お寺があって、そこに住み着いてるから「住職」ってことらしく。だから「自分の家」を持たないものなんだそうで。

去年、和尚さんから息子さんを紹介されまして。仏教の大学を卒業されて、晴れて僧侶になったとのことで。なんかコロナの影響で卒業関連のあれやこれやが大変だったらしいww

で、そのときは息子さんがこのお寺の跡を継ぐんだなーと思ってたんだわ。けど息子さんも出家の身ってことは、どこのお寺の住職になるかは本山が決めること、なのかなぁ。そこは今日は訊きそびれてしまったよ。

お坊さんの日常は、おいらが未知のことがまだまだいっぱいって感じ。

学生服に野球のユニフォームってなんか嫌だ。

ドラフト1位でゲットした高校球児スターに、球団は記者会見でそれやるじゃないですか。学ラン着てる高校生スター選手に、自分とこのユニフォーをを羽織らせるっつう定番の儀式っぽいアレ。

なんで嫌なんだろ。なんかこう、不純な感じがしちまって。けどプロを目指す高校球児にとっちゃ、その場面が憧れなんだろうな。

やっとわかったような。アルミインゴットの不良品(上面に割れが発生)が多いのは、流し込むときのアルミ湯の温度が高すぎだからだ。きっとそうだ。

今度から流し込む時、ちょっと冷ましてからにしてみよっと。

時計の歴史は日時計・水時計・砂時計に始まり、機械式、クオーツなんちゃらとか(よくわかってない)に進化した挙句、ついに独立した実体がなくてもよくなった。つまり、さまざまな機械に組み込まれた。

別なメカでも、著しい小型化を成したのはカメラ。1990年代にデジタル方式が普及するや否や、小型化の流れはとどまるところを知らず。

ちょうどそのとき現れた携帯電話っつう、デジタルものをなんでもかんでも取り込んでしまう魔法のアイテムに取り込まれて、今やそれがカメラの主流にまでなっちまった。もちろんというか、時計もカメラよりも前に、フツーに取り込まれてた。

カメラも将来はもっと小型化・省エネ化されて、時計みたいに至る所に散りばめられるようになるんだろうか。ただ、これ以上の小型化には、レンズ眼を模倣した構造からの脱却が必要なような。

複眼を模したやつですかねぇ。ピントを合わせる機構が必要なさそうってことで、低コスト・高信頼・長寿命を達成できそうではあるかな。

今や日本食の食べ物は世界に認められた感がありますな。ラーメンとカレーまで「日本の料理」として海外に知れ渡ってしまって。

けど昭和時代いっぱいまでは、日本社会はそんなグルメ気質じゃなかったと思う。平成1桁あたりもそうだったかも。食い物や味をあんまし気にしてなかったというか。

昭和60年代の最高級な食べ物っつったらビーフステーキだったし。おしゃれな食べ物っつったらハンバーガーだったし。もろにアメリカの食文化にかぶれとったですな。「アメリカのものは何であろうと最高」っつうのが当時の日本社会の共通認識だったもんなぁ。決して誇張じゃなく。

ちなみに当時ステーキが高級だったのは、輸入牛肉に関税がかかってたせい。そのことにアメリカ政府が目をつけてですな。向こうの政府は対日貿易赤字をソ連と並ぶ悪と考えとってですな。てことで日本政府に圧力かけて、牛肉への関税を撤廃させたんですな。結果、ステーキ肉が安くなった。で、多くの日本人がある程度気軽に、あの夢にまで見たステーキを食べるようになった。

そして結論。「そこまでうまい食い物じゃなくね?」

ちょうどその時期から日本社会はバブル経済期に入って、高級グルメが幅を効かせることになった。んでまぁその前からグルメな人たちってのは日本にもいらしてですな。それまであんまし味に興味がなかった庶民が急にグルメ志向になったもんだから、そこらの旧来グルメな人たちのご意見が重宝されたわけですよ。まぁ教科書は主に『美味しんぼ』だったけどww

で、日本社会じゃ終戦直後から不動のナンバーワンの地位を保ってたビースステーキは案外あっけなく、妥当なところ(圏外)に陥落していったわけで。今の日本人で「あなたにとって最高級の食べ物は?」と聞かれて、「(ノーブランド牛肉の)ビーフステーキ」と答える人ってあんましいないかと。

てことで、それまでビーフステーキごときが圧倒的ナンバーワンだったってことが、昭和人の味への無関心ぶりを示してるというか。

さて牛肉関税撤廃の、他の影響は。日本じゃアメリカ牛を差し置いて、安さでオーストラリア牛が人気になったww 日本国内の牛畜産業は淘汰されて、ブランド牛が生き残った。そしてその中の超高級ブランド牛が、アメリカ市場に逆襲するようになったwwwww

牛肉と同時に、オレンジの輸入関税も圧力で撤廃させられた。その結果。日本市場じゃ国産の温州ミカンの地位は変わらず。オレンジに取って代わられることはなかった。ある程度のシェアを奪うほどにもならなかった。

ここはさすがに味が違うんで、馴染みがなかったってのがあるかも。

しかも日本のミカンがあるべき場所っつうと、どう考えてもコタツの上ですがな。で、紅白を見ながらブラインドタッチのまま皮をむいてフサに分けて口に放り込むっつうアクションが要求されるんですよ。カリフォルニアオレンジはその要求に応えられなかった。そこが主な敗因かと。

てなわけで、アメリカ産オレンジは主にジュース用として一定のシェアを確保したのみ。そしてアメリカでは温州ミカンが人気になったwwwww むしろアメリカでも上記の利点が見出されて、「TV オレンジ」っつう愛称を得たりしてたwww これ1990年代の話。今じゃ英語圏での品種名の「Satsuma」の方が通りがいいらしい。日本じゃ「薩摩」の名がつく食べ物っつうとイモだから、なんかちょっと違和感あるようなww

いやほんとメリケンさん、日本の大衆が美食に目覚めるよりはるか昔から返り討ちにあいまくりですがな。

あとで気づいてちょっと面白いなーと思ったのがさ、アメリカ政府が日本政府に対して牛肉の関税撤廃の圧力をかけてた頃ってさ、同時に、急に日本の捕鯨を非難し始めたってのがあってだな。

あれって、無理にでも日本の肉の需要を安い牛肉(狙いとしてはアメリカ産)にシフトさせるための戦略だったのかもなーと思って。

鯨肉を食ってみればわかるけど、とても牛肉の代替になるものではないんだよな。断然牛肉の方がうまい。というのは日本人はわかってた。だからこそビーフステーキが高嶺の花だったわけだし。まぁアメリカは勝手に鯨肉を米産牛肉のライバルに設定して叩いてたって感じがするが。

そういやイギリスも日本の関税政策に噛みついたことがあった。

ウイスキー。

なんでも、同じ蒸留酒なのに、日本じゃ焼酎は安く売られている。対してイギリス産のウイスキーには高い関税がかけられている。これは不平等だ。という言い分。

これもアメリカの牛肉と事情が同じで、関税が高いからこそ日本じゃ舶来物のウイスキーは高級品だったわけで。まぁ当時はかなりマジで日本人は洋酒をありがたがってた。

でさ、その主張が通って、ウイスキーも無事に関税が下がったわけでさ。撤廃になったのかも。けどさ、イギリス政府は自国の誇りある産物のウイスキーを、自ら焼酎と同列に扱ってしまったわけですよ。これってイギリス産ウイスキーの日本国内でのブランド価値を下げるのに大いに役立ってしまったというか。

そして焼酎と同列かつ安くなったイギリス産ウイスキーは日本でブレイクすることはなく。むしろ日本の国内産ウイスキーのブラント価値が相対的に上がったわけで。そうなると日本のウイスキー醸造元は、日本人のサガとして、もっとうまいウイスキーを作るべく投資と技術研鑽をするわけで。国内外のライバル商品たちと競争するわけで。

結果。

海外でも日本の高級ウイスキーのうまさが認められて、「世界最高のウイスキーは日本産」ってとこまで来てしまった。いやほんとこれ、日本人として単純に嬉しいことではあるけど、発祥地を差し置いてしまったっつう申し訳なさが半端なくて。

やっぱこれ、イギリス側が日本国内での焼酎の立ち位置、そして自国産ウイスキーのブランド価値を見極められなかったことでの悲劇な気がする。

アメリカのメジャーリーグ界隈では、今年の MVP がエンゼルスの大谷選手かヤンキースのジャッジ選手かで、激しい論争となっとりますな。

大谷は二刀流として昨年よりもさらに磨きがかかって、「ついにベーブルースを超えた」活躍をしてるし、ジャッジは前人未到のホームラン数を更新し続けてる。

「ジャッジは歴史を塗り替え、大谷は歴史を創る」なんて言葉も出てきてるね。

おいらは日本人なんで、大谷に栄誉がもたらされればと思う。その一方、どっちが MVP でもいーんじゃねとも思う。

なんかこの論争、「ナンバーワン VS オンリーワン」って感じでな。なんかちょっとズレてるような。競争は条件を揃えなきゃなんないのに、揃ってないってのがな。現時点で測定基準がない方向でいくら活躍しても、評価する側はうまく評価測定できなくて困っちゃうわけで。

大谷はもう、大谷にしかできないことやってるんで、MVP の定義の枠を超えてしまってる気がする。

んで大谷の活躍から刺激を受けた現役メジャー選手何人かが「二刀流をやるぞ」宣言して、練習を始めてるらしい。

二刀流っつう新しいジャンルで、ある程度のアタマ数やバリエーションが出揃って初めて比較・評価の基準ができるだろうから、大谷を正当に評価できるまであと数年はかかるんじゃないかと。

昨日の続き。

要は単位というか次元というかがそれぞれで異なる二人を、同じ秤で測らなきゃいかんってのが混乱の元なんじゃないかと。

例えば、「摂氏62度で規定の長さがないモノと、摂氏34度で規定長さ40メートルのモノ、どっちが上?」って感じの、ズレてるというかボケてるというかな論争みたいなような。

それでもズレやボケを承知の上で、同じという建前のハカリで決めなきゃいかんってのが MVP ってことなんだろうな。こりゃカンカンガクガクになるわ。

そのカンカンガクガクの大混乱を巻き起こして、今まで秩序立ってた物事をカオスに叩き込んだ張本人が日本人選手ってのが、とりあえず同じ日本人として嬉しいところ。

てことで今年のメジャーリーグの MVP 自体が、例年ほど重い意味はない感じがする。ハカリの能力の限界を超えてるんで。

てことでおいらは、大谷で決まれば大谷を讃えてジャッジをねぎらおうと思うし、ジャッジで決まればジャッジを讃えて大谷をねぎらおうと思うですよ。

さらに昨日の続き。

結局両者と世間に忖度して、今年は「ジャッジが MVP で、大谷はサイ・ヤング賞+何か別な大きな賞」が妥当な落としどころなんじゃないかって気がする。

もし今年も大谷が MVP なら、今後も大谷が今の調子を維持すれば、その間はもう MVP は毎年大谷の指定席っつう、メジャーリーグの運営側目線として、客にとってある意味つまんない時期をしばらく過ごさなきゃいかんくなるっつう懸念があるんじゃないのかと。

メジャーリークの運営や MVP の投票権を持つ人は、そういうバイアスにかかってそうな気がする。なんだか30年ちょい前の F-1 でホンダばっかし勝ちすぎて、日本人以外は白けてしまったっつうのを思い出しちまうなぁ。

本田宗一郎はもちろんその結果にご満悦。ヨーロッパはヨーロッパで、お得意の「日本が強くなったらヨーロッパ優位になるようレギュレーション改定」をやったわけでさ。具体的には、ターボの過給圧制限を強化。からのターボ禁止。まーこの時ばかりは妥当だったと思う。そのくらいホンダのエンジンは化け物すぎた。

で、このレギュレーション改定の動きに対して本田宗一郎は豪語。「ターボ禁止でホンダを締め出そうったって意味ないだろ。やるなら『ホンダ禁止』にしないとな」wwww

「ムッとする」+「カッとなる」=「ムカッとする」

かと思ったら、そうなような、それともまた違う要素があるような。

知らんけど。

カエルアンコウかわいすぎる。海底を歩く姿がまたかわいすぎ。

日本時間で今月27日、NASA の DART という小惑星探査機がですね、目的を達したそうな。

ってこれ着陸してサンプルを採取ってのじゃなく、探査機自体を目標天体におもっきし激突させて軌道を変えるっつう荒っぽいミッションでして。

それが何になるのかっつうと、将来的な惑星防衛(プラネタリーディフェンス)のデータ採りになるわけで。将来的に懸念される、地球への小惑星衝突を避ける予行演習的なミッションだったんですな。事前に計算でシミュレーションしといて、実際に当ててみたデータと比較すると、衝突ミッション後の予測精度が上がるわけで。

映画『ディープ・インパクト』(1998)。同じ時期に同じ題材を扱った『アルマゲドン』に完全に喰われちまった感があるけど、小惑星衝突による地球規模の大災害や、それを阻止する試みを描いた作品でしたな。

で、作中だと、核ミサイルを連打して小惑星を迎撃っつう手段が出てくるけど失敗っつう流れ。何がどうマズくて失敗したのかは語られないけど、とにかくうまくいかんかったと。そこはストーリーの主軸じゃないんで、あえてあっさり描いたかと。

映画じゃその後、スペースシャトルで小惑星に向かって、乗組員たちが命を賭けて小惑星の破壊を試みるんですな。そこは『アルマゲドン』と同じ展開なわけで。

さて、小惑星衝突っつう地球規模の大惨事を避けるには、対象の小惑星を破壊しなきゃいかんのかっつうとそうでもない。ある程度時間に余裕がある場合、早いうちに小惑星の軌道を少し変えてやれば、地球に着く頃にはだいぶズレたところを通過してくれるわけで。

映画の題材にするには爆破の方がウケがいいだろうけど、実際にはこういう地味なやり方のほうが成功率が高そう。地味とは言っても、地球から打ち出したそれなりのサイズの質量体をそれなりの高速でぶつけるわけで、現実の宇宙ミッションとしてはかなり派手な方に入るかと。

はやぶさ2のインパクターによる小惑星リュウグウへの砲撃を越す規模ですな。

で、DART の衝突ミッションで得られたデータはクリアで、将来的な小惑星の地球衝突の危機回避に、かなり有用な知見をもたらしたっぽい。

小惑星探査機っつうと今までは理学主導で来てたけど(初代 はやぶさ は工学ミッションだったけど、後の世のガチな理学ミッションのための技術実証試験の意味合いが強かった)、ここへ来て実質的な工学ミッションがメインなのが出てきたって感じ。

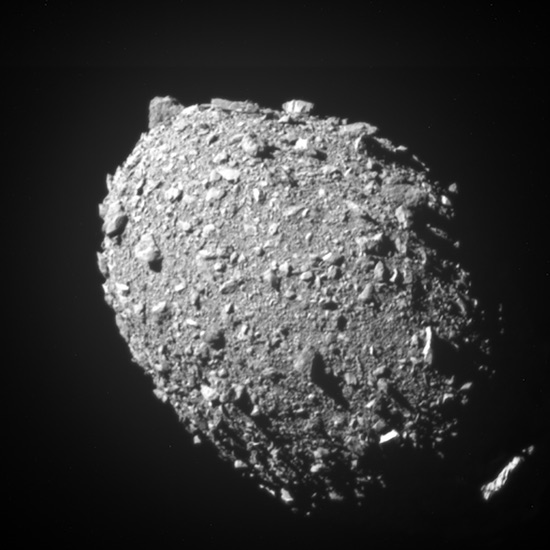

今回探査機をぶつけられた小惑星がまた面白くて。小惑星ディディモス。の衛星のディモルフォス。こいつにぶつけた。より小さくて、より公転速度が小さいわけで。これなら衝突前後での軌道の違いを検出しやすいってことかと。んでそのお姿。Wikipedia『ディモルフォス』から拾ってきたよ。

DART の衝突の数秒前に撮られたものだそうで。

やっぱし直径が 100m オーダーの小さな小惑星って、岩だらけでゴツゴツなんだな。小ささに加えて、ラブルパイル構造っつうのもゴツゴツになる要素なんだな。

接写画像を見るとなおさらに、イトカワ、リュウグウ、ベンヌと区別がつかんぞなもし。

最初の画像の左下に、巨大な岩が影からちょっとだけ顔を覗かせてるね。ランデブー探査なら、そこらへんどうなっておるのかじっくり観察できたろうけど、今回は出会い頭に大衝突だったもんな。フライバイ探査の半分の工程しか辿れなかったことだし、いたしかたありませんですな。

けど2026年に、ディモルフォスを再度探査する計画があるそうな。衝突による影響を調べるってことで。そこでいろいろと詳細に知りたいところですな。もしランデブー探査なら、主星のディディモスの画像も見れそうだし。

つかディモルフォスって全体の輪郭とも相まって、カレーパンに見えてしょうがないww

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |