ついに令和に突入したですよ。

今、午前1時ごろ。令和になってまだ1時間。もう1時間。まだはもうなり。もうはまだなり。

時事通信のニュース。0時42分発行。

んー、そうだったかー。

「天皇陛下は4月30日、退位された。皇太子徳仁(なるひと)親王殿下が1日午前0時に新天皇に即位し、元号が平成から令和に改まった」

いやさ、おいらは即位は今日の昼間に行われると思っとったんですわ。そしたら日付が変わった直後の時間は空白の時間になるんじゃないかとか、ちょっとその束の間の中途半端タイムを楽しみたいなとか思っとったんですわ。

即位と即位の礼をごっちゃにしてたですよ。

……、

……、

……。

「午前0時」ってやっぱし日本標準時だよな。グリニッジの世界協定時じゃないよな。

いやまぁ日本時間で午前9時は、世界協定時での午前0時だからさ。9時間の空白がもしかして……とかいやまぁどうでもよくなってきた。

天皇制も元号も、あくまで日本国内の話だからな。

あと、このタイミングで出すべき話題じゃないかもだけど、「崩御」って言葉はもうあと何十年かは使われないことが確定だわな。先代の陛下は今は天皇じゃなく上皇だから、お亡くなりになる時が来ても、その言葉は使われないだろうと。

これはこれで、いいことなような気がする。30年前を思い出すに、「崩御」って言葉はどうも、慣れてないだけかもだけど、衝撃が強すぎな感じでな。

そんな前回の元号代わりの記憶もあって、今回は何事も穏やかに、みんなが笑顔のままで進んでるのが嬉しいですな。上皇の数年前のご決断のおかげですな。

素直に祝い祝われつつの元号・時代の移行。

これから令和が長く続けば続くほど、日本はいろんなことを経験すると思う。望まないこともあると思う。けど令和を通して、始まりのこの穏やかさが基調であり続けますように。

ネット上のヨタ記事に出てた話だからアレだけど、

Q: 平成最後の夜に何をした?

A: 年越しそばを食べた

という人が案外多かったとか。おいらはそれやるのは思いつかなんだけど、なんか納得できるwwww

おいらは平成最後の夜は、外で知らないオッサンと妙なテンションになってしまって、「旧元号中は大変お世話になりました。新元号もどうぞよろしくお願いいたします」とお互い頭ペコペコ下げてご挨拶しあったww

1カ月半も前の記事だけど。小惑星リュウグウに関する はやぶさ2論文がついに出たっつうのがあって。

小惑星探査機「はやぶさ2」観測成果論文のScience誌掲載について - JAXA プレスリリース

論文は3本なんだね。

1. は、なんでリュウグウはソロバン玉の形(あるいはコマ [独楽] 型)なのかっつう考察。

はやぶさ2がリュウグウに到着してみたらば、真っ先にその形が科学者の方々を悩ませたよね。事前に直径 900m なのと自転周期が7.6時間なのはわかってたけど、このサイズでこの自転周期だと、ソロバン玉型にはならないはずだそうで。

この論文は要点を3つまとめてる。

リュウグウはイトカワみたいな、石や岩がゆるく集まった天体で、かつては今の倍速で自転してたらしい。そのときにあの形になったらしい。赤道をぐるっと囲む山脈(リュウジン尾根)から資料を取ったので、この現物を地球に持ち帰って調べると、詳しいことがわかるかも。アメリカが似たような小惑星ベンヌを探査中なので、比較すればさらにいろいろわかりそう。(論文発表の時点でまだだった)SCI での表面爆破でリュウグウ表層の強度を推定できるので、さらに詳しくわかりそう。

という感じ。

2. は、リュウグウ表面の組成に関するもの。

初期の観測だと、リュウグウには水(水酸基)がほとんど存在しないっつう衝撃的な結果が出てた。水が豊富にあると目されてたからこそ、この星が はやぶさ2の探査対象に選ばれたのに。けどまぁ詳細に調べたら、少ないけど含水鉱物の形で存在してたと。これがベンヌだと、どうも地下に氷の形で存在するらしく。太陽熱でそれが溶けて水蒸気になって噴出、一緒に石つぶてを吹き飛ばしてるらしい。リュウグウはそういう状態ではなかったけど、とりあえず水が存在してることがわかって、その方向の研究ができるとなったと。

過去に地球に落ちてきて確保された隕石の特殊なやつが、リュウグウの組成に似てることが判明。リュウグウを構成する物質が加熱や衝撃による二次的な変成作用を経験したことを示唆してるそう。母天体での加熱とか、天体衝突での衝撃とかかな。

そして、リュウグウの表面組成は均質で、地域差がないらしい。母天体が壊れた破片でできたラブルパイル天体ってことで、内部もまた均質と推測できるそう。

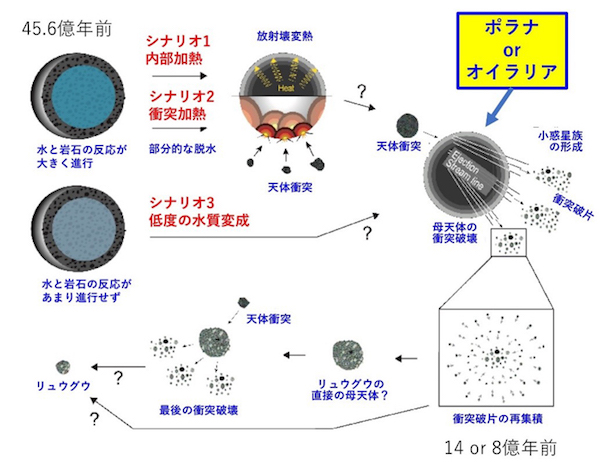

3. は、リュウグウの母天体に関する考察。

リュウグウは、小惑星ポラナかオイラリアから産まれた可能性が高くて、エリゴネはスペクトルの特徴が合わなくてアウトだそう。今回の論文発表についてのマスコミ記事は、ここを拾った感じだね。一番インパクトありそうだもんな。表面はどうも100万年程度で頻繁に入れ替わってるらしい。小さいクレーターが少ないってことから、小さいのは天体衝突での地震で崩れてしまったと考えられるそうで。岩塊の性質は、圧倒的多数が均質だけど、異質なものが少数あって、そういうのは母天体で経験した温度圧力が異なっている可能性が高いのだそうで。あと、リュウグウは外側から中身まで 角礫岩 というものでできてるらしい。

リュウグウの生い立ちの推測が図解で出てたんで、ちょいとがめてきた。

とりあえず、もともとの母天体のでき方がまだ謎なんだな。3つのシナリオが考えられるそうで。これは母天体を直接調べないとわからんのかもな。ポラナ、オイラリアとも小惑星帯に属するんで、片道の探査でもラクにやれるもんではなさそう。けどやってほしいなぁ。長期探査ならランデブーしないといかんね。軌道変換は火星スイングバイでどうにかなんないもんかと。

できればサンプルリターンといきたいとこだけど、難しかったら片道探査でも。はやぶさ2は現時点で片道探査の状態だけど、ここまでわかったからな。

あとリュウグウは小惑星ポラナかオイラリアから天体衝突で発生した破片が集まってできた、となったけど、そのときの衝突から直接できた可能性と、複数回の衝突で次第にできていった可能性もあるってことで。ここは、はやぶさ2が持ち帰るサンプルでわかりそうなような気がする。

母天体の特定って、小惑星イトカワじゃできてなかったような。観測の種類や精度の違いからなのか、それともイトカワの母天体はもう存在しないのか。

「イトカワの母天体の直径は 20km くらいだった」というところまでは出てるんだよな。イトカワが存在するってことは、母天体に天体衝突があったってことで。そのとき母天体は一発で木っ端微塵になったのかな。あるいは、その後に運悪く何回も衝突を食らって粉々とか。

イトカワ母天体の研究発表があった時分の記憶を辿ると、現存しない前提で語られてたような。

リュウグウの母天体がポラナかオイラリアかってのは、たぶんサンプルの調査で判明しそうだね。でさ、確定した小惑星に探査機を飛ばすとさ、もしかしてこう、その天体衝突を語る痕跡が残ってそうな。えぐれた地形というか。

その地域を調査して成分が一致すれば、晴れて親子関係が立証できるって感じですかね。

それにしても、天体衝突できた破片が重力で寄り集まって新しい小惑星が生まれるのって、かなり効率が悪そうな気がする。

こないだのクレーター生成実験で、クレーターができるときは横から見ると、物質の噴出が斜め方向にカーテン状にってのが確認されたわけで。上から見ると放射状ですな。最初っからけっこうな角度で拡散して飛び散るわけで。同時にあの実験だと、不均一に飛び散るのもわかったわけで。近くの岩の配置の関係かな。とすると、放射状に飛び散った岩のうち、カーテンの密度が高い部分だけが再集結できるんじゃないかと。

てことで、天体衝突の破片が集まって生まれた小惑星の質量は、吹き飛んだ質量に比べると全然少ないんだろうな。リュウグウって中身がスカスカっぽいけど、直径は 900m もある。しかも球形に近いんで、同じく中身スカスカと思われるイトカワよりも質量がだいぶでかいと思われ。つかイトカワより重力が強いからな。質量がそれだけあるってことで。

そう考えると、ポラナかオイラリアで起きた、リュウグウを生む元になった天体衝突って、かなりすごいものだったんじゃないのかと。となると、クレーター生成のカーテンの別の部分もまた寄り集まって小惑星になった可能性も考えられるわけで。

それがベンヌだったりしてな。

ああでも違うかも。リュウグウとベンヌは小惑星のタイプが微妙に違うっぽいし。リュウグウは水は含水鉱物の形で、少ししか残ってなくて(リュウグウ)、ベンヌは地下に氷の姿で大量にあるらしいし。

Wikipedia「極限環境微生物」から。

「極限環境微生物(きょくげんかんきょうびせいぶつ)は、極限環境条件でのみ増殖できる微生物の総称。なお、ここで定義される極限環境とは、ヒトあるいは人間のよく知る一般的な動植物、微生物の生育環境から逸脱するものを指す。ヒトが極限環境と定義しても、極限環境微生物にとってはむしろヒトの成育環境が『極限環境』である可能性もある」

お、おう……。

なるほどねー。極限環境微生物の種類によっては、人間や多くの生物が好む環境でも気にしないで生きられるのもあるだろうけど、そうじゃない種類にとっては地獄と同じなんだろうな。「よくそんな恐ろしいとこに住んでられるよなー」と。

この場合の極限環境って、温度とか圧力とかだと思うんだ。あとは、大抵の生物にとって有毒な物質とか。

なんで極限環境微生物がそういう極限的な場所に住むようになったかっつうと、たまたまそこに棲んでたら環境が変わって、適応したのだけがたまたま生き残ったってのもあるだろうけど「食物連鎖をラクにやり過ごすため」なんてのもあるんじゃないかと。

競合者や天敵から逃れて逃れて、そいつらが入り込めない安住の地をついに見つけて棲みついた、という按配なのかもな。

てことで、普通の生き物が棲んでる環境は、生き物にとっては物理的にラクに生きられる環境のはずだけど、だからこそ競合者や天敵もいっぱいいるってことになる。極限環境微生物の先祖にとっては、まさにそれが極限環境だったのかもな。

んで、「在宅ワークに切り替えたら、通勤地獄からも職場の対人関係ストレスからも逃れられました」みたいな。あるいは「都の暮らしのしがらみに嫌気がさして、山奥に庵を結んで自給自足してみたら思ったより快適だった」とか。

生物が生きやすい環境ってのは、環境温度でいうと、酵素がきちんと動作できるあたりってことになる。あと、体が凍結しないのも大事。

哺乳類や鳥類は体内に恒温機能を持ってる。さらに体毛や羽毛で体を覆って保温する装備も持ってる。この機能・装備でいささか強引に、酵素が働きやすい状態を維持してる。てことで南極圏・北極圏なんて、両生類や爬虫類っつう変温動物が生きていけない土地にも生息してる。

そこまでの極地じゃなくても、例えば青森県は爬虫類が少ない。野生じゃヘビくらいしかいない。爬虫類は変温動物なわけで、外気や地面の温度がもろに体温に影響してしまう。てことらしく、青森県内じゃ爬虫類は、冬眠できるやつしか生きられないっぽい。

前に神奈川県相模原市の宇宙科学研究所(ISAS)に見学に行った折、敷地内でおいらの目の前をトカゲが走って行ってさ。トカゲなんて生まれて初めて生で見たですよ。ISAS の展示物と同じくらい印象深かったですよw

変温動物だと両生類もいるね。カエルはどうなんだ。ちょうど今これ書いてる窓の外で、アマガエルが大合唱してやがる。アマガエルは冬眠するんだろうか。それとも越冬は昆虫みたいに、卵の形でってことなんだろうか。

お、おう……。冬眠するんだな。冬眠するのは、ガマガエルとかのもっとでっかいカエルだけかと思い込んでたよ。

八戸じゃトノサマガエルはいるけど、ガマガエルとかどうなんだ。見たことないが。いるんか。寒冷地はむしろ大型のカエルのほうが生きにくい環境なんか。ていうかでっかいカエルは気持ち悪くておいら苦手。トノサマガエルが限界。それよりでっかいのは八戸にはどうかいないでほしいww

そういや「啓蟄」っつう言葉の意味は、「春が来て、地中の虫たちが土の中から出てくる日」ということらしいが。この場合の「虫」って昆虫じゃなくヘビやカエルなのかな。古来の日本での生き物の定義だと、両生類と爬虫類は「虫」のくくりだったそうなんで。

昆虫もかな。卵の形で越冬するから、前年の個体はだいたい死んでるわけで。春が来ると新たな個体が活動し始めるわけで。生物の生活環があまり解明されてない時代だったろうから、昆虫もまた同じ個体が地中から地上に戻ってくるようにも見えたんじゃないかと。

そういやイモリとヤモリっつう、どっちがどっちだかな生き物の生息地はどうなんだろ。片方が両生類、もう片方が爬虫類で、名前も見た目も似てるけど系統は全然別物なんだよな。

アカハライモリ: 両生類。本州、四国、九州とその周囲の島嶼に分布する。(中略)北海道や伊豆諸島などには本来分布していなかったが、人為的に移入されたものが増えており問題となっている。

ニホンヤモリ: 爬虫類。中華人民共和国東部、日本(秋田県以南の本州、四国、九州、対馬)、朝鮮半島に分布する。

意外というか、両生類のイモリの方がより寒冷地でも生きていけた。「冬は水路の落ち葉の下や水辺近くの石の下などで冬眠する」のだそうで。あーこいつも冬眠できるからってことか。

爬虫類のヤモリは秋田県以南か。どうりで八戸あたりじゃ見かけんわけだわ。とはいえ山形県なんかも冬は、変温動物にはけっこう過酷そうだが。おお、「冬になると壁の隙間や縁の下等で冬眠する」だそうな。東北地方での両生類・爬虫類には冬眠の能力が必須っぽいな。とはいえ秋田県あたりが北限ってことで。ヤモリの冬眠の仕様や能力の限界がそこらへんなんだろうな。土の下に潜ればいいのにとか勝手なこと言ったりして。

壁の隙間や縁の下って、青森県内じゃ氷点下まで行きそうだもんな。冬眠中に凍死しそうなような。やっぱし土の中じゃないとダメかな。いやいやイモリの冬眠は水路の落ち葉の下や水辺近くの石の下って、マイナス気温の寒風にさらされるじゃないですか。それで北海道でも生きていけるとかどうなっておるのだと。

体の再生能力がやたら高いらしいからな。越冬時は敢えて体表面だけ凍傷させて断熱材(寝袋)にして、春になれば死んだ体表面を再生、なんてことはないか。

東北の北部や北海道って、哺乳類や鳥類は普通に生息してるんだよな。けど両生類・爬虫類には、ことに爬虫類には厳しい環境っぽい。

爬虫類視点だと、高緯度のめっさ寒い土地で生きられる哺乳類、鳥類は極限環境生物なんだろうな。

そう考えると、いろいろ出てくるわけで。

両生類にとっては、水辺から離れて生きてられる爬虫類、哺乳類、鳥類は極限環境生物なんだろうな。

魚類にとっては、陸上で肺呼吸で生きてられる連中は極限環境生物なんだろうな。

その逆に陸上の生物にとっては、水中で息継ぎしないで生きてられる魚類は極限環境生物なんだろうな。まーイルカ、シャチ、クジラ、ウミガメ、ウミヘビは肺呼吸のまま海で問題なく生きてるけど。

そういや青森県の下北半島のニホンザルは世界最北の猿らしいが。けど北海道でも生きていけるんじゃね? 単に今まで津軽海峡を自力で渡れなかったってだけじゃね? でもそれ今から人為的にやっちゃうと生態系に悪影響が出そうだな。

猿の仲間でその北限を突破したのは人類だけどな。シベリアとかカムチャツカ半島とかアラスカとかに昔からフツーに暮らしておられるから。

人類以外の猿視点で、人類は極限環境生物ってことかと。

って、人間を猿と同列に扱うのって失礼だったっけかな。ってそりゃ地元に猿がいない欧米の発想なんじゃないかと。現実に、生物学的に人類は猿の仲間だからな。

「生物学的には、ヒトはサル目の一員であり、霊長類(=サル類)の1種にほかならないが、一般的には、サル目からヒトを除いた総称を『サル』とする」

だそうで。一般的には「人は猿ではない」で、学問だと「人は猿の仲間」ってことで。

つか人類、生息環境ごと衛星軌道に持ってってそこで暮らしてるっつう、とんでもない極限環境生物だったりする。

でも宇宙飛行士が生きる環境っていまだに危険と隣り合わせのうえ、巨額の税金をぶち込んでるもんだからいろいろと大変そうでな。NASA の飛行士は外国人飛行士も含めて、徹底的に笑顔の練習をさせられるそうで。

スポンサーは国民全体なわけで、その人たちに嫌われちゃうと今後仕事がしづらくなるわけで。けど極限環境なもんだから、いつ致命的なトラブルが出るかわからない。ていうか、そもそも生き物が生きられない環境に生命維持システムごと持って出かけるもんだから、どうしても機械的に複雑になってしまう。しかも打ち上げて衛星軌道に乗るだけでものすごいパワーとエネルギーが必要だから、ギリギリまで軽量化してる。てことで、ちょっとしたことが思わぬ大事故につながりかねない。

もちろん考え得る限り、予算の許す限りの想定と対策はしてるだろ。もし想定外なことが起きても、現場の飛行士はパニックにならずに冷静に対処できるよう鍛えられてるだろ。んでまあ万が一そんな状況になっても、「大丈夫ですよー」と笑顔で地上と通信する能力が必要ってことで。

そうじゃないとスポンサーさんたちがパニックになるからな。

精神面のテストや鍛え方ってのは、漫画『宇宙兄弟』で出てたわな。フィクションなんでその時の展開はいちいちドラマチックだけど、カリキュラムは実際もだいたい同じ感じじゃないかと。笑顔の訓練の様子は出てなかったっけか。

てなことで、宇宙飛行士さんたちって鋼のメンタルが必須なわけで。言い方を変えると、宇宙って並外れた鋼のメンタルな人だけが生きられる極限環境ってわけで。

そういや映画『ガメラ2 レギオン襲来』(1996)は巨大昆虫型怪獣レギオンが敵の主役だったけど、破壊力ありすぎでヤバいのは、レギオンとセットでやってきた巨大植物だったよな。仙台をクレーターにしちまった。単に「草体」と呼ばれてたけど(両方合わせて「レギオン」だったのかな)。あれってこの宇宙生物セットをさらに別の星に飛ばすためのものでな。

あの生物セットって積極的に宇宙に出る設定なわけで。けど宇宙空間を漂流してる間は冬眠状態なんだろうな。まんま宇宙空間を生息環境にするわけじゃなく、あくまで惑星に着いたらそこで活動を始めるって感じか。

……、

……、

……。

惑星・衛星の環境を必要としない、宇宙空間を生息環境にしてる生き物の設定ってなかなかない気がしてきた。

『SF新世紀レンズマン』(1984)は日本のアニメ映画だったけど、原作はアメリカの SF 小説。これに出てくる敵の宇宙戦艦が生物だったな。家畜みたいな使役動物らしく。もともとその生き物が宇宙空間で生きてたのか、宇宙空間に適応できるよう人為的に改造されたのかは不明。それと、原作小説から生物設定だったのか、アニメ映画化でそうなったのかも、おいらは調べてないんでわからん。

んでこの映画、最後に敵を撃破するんだけどさ、敵ボスの心臓が鼓動しつつ、宇宙の彼方へ飛び去るんですわ。続編狙いというやつで。敵ボス自体が宇宙空間に適応してた。しかし映画のストーリーとしては、『ルパン三世 ルパンVS複製人間』(1978)で宇宙へ逃げたマモーの巨大脳にきっちりトドメさしたのに比べると、ちょっとすっきりしない形というか。けどハリウッド SF じゃ当時はよくあったオチらしく。『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977)も、ダースベイダーが生きたまま宇宙の彼方へ飛ばされてったしな。

『SF新世紀レンズマン』はハリウッド映画じゃないけど、その流れに乗ったのかな。

そういや『スター・ファイター』(1984)も敵ボスが最後に脱出艇に乗って逃げた。〆のお祝い場面で「敵の首領に逃げられたものの」なんてセリフをわざわざ出してたのは、次回作に意欲を燃やしてたってことなんだろうと思う。なかったけど。

それで言うと『七人の侍』(1954)も、野武士の頭領の一人が目立たない形で逃げてる。直後に菊千代絶命シーンがあるんで印象薄いけど。黒澤明も続編を狙ってたんだろうか。だとしても東宝は「こんな金も時間もかかる映画作りはもう勘弁してくれ」だったろうな。

『七人の侍』は世界の映画史に残るマスターピースになって、今でも直接・間接で東宝に利益をもたらしてるだろうけど、作ってる最中や封切り公開中はまさかここまでのものになるとは思ってなかったろ。

ていうかそのやりかたで続編にこぎつけた例が、おいらが知る限りは『スター・ウォーズ』のみっつう成功率の低さ。

基本、日本映画だとそういうことはしないらしく。続編を狙うにしても、その作品内じゃきっちりカタつけるのをよしとするらしく。

んで『ガメラ2』のレギオン。ガメラとの死闘の挙句きっちりカタつけられたレギオン。

この宇宙生物の元ネタ、星新一のジュブナイル小説『宇宙の声』(1969)な気がする。

似たような巨大植物が出てくるんだよな。

ある惑星に、宇宙から流れてきた巨大植物がはびこってしまって、街を破壊し始める。住民が困ってしまってるうちに、植物はどんどん進化していく。次第にバネみたいな仕組みで種を遠くへ飛ばすようになり、さらに種からジェットを吹き出して、より遠くへ飛ぶようになり、いずれは宇宙に達しそう……。どうもそうやって星から星へと生息域を広げていくらしい。

なんとかこの迷惑な宇宙植物を撲滅しようってことで、主人公たちは以前訪れた星を思い出す。カブトムシっぽい大型昆虫ばかり無数にいる星。この昆虫は食欲が旺盛で、植物がもうみんな食われてしまってた。頑丈で生命力も強くて、なかなか殺せもしないっつう厄介なやつで。

虫の星はどうしようもなくて放置してきたけど、じゃあこのヤバい宇宙植物にあの昆虫を持ってきてぶつけてみよう、となるわけで。けど植物を退治できた暁に虫に星を乗っ取られたんじゃ意味がない。そこで、と一計を案じて大成功。めでたしめでたし、な話で。

惑星文明を滅ぼす、地球外の植物と昆虫。『ガメラ2』だと両者は共生、『宇宙の声』だと対立、というのが違うけど、発想に似たものがあるような。

ちなみに『宇宙の声』での「一計」は映画『ジュラシック・パーク』(1993)で同じものが冒頭に出てくるけど、それを破られたからさあ大変っつう内容だったね。

巨大レギオンとガメラとの対決は、ガメラの豪快な新必殺技で幕だったな。腹の甲羅がバターンバターンと開いて元気玉を発射っつうやつで。1作目のギャオスに劣らず、レギオンのやられっぷりも見事だった。

『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』の対イリス戦だと、ガメラが至近距離からその必殺技を繰り出そうとしたところ、開いた甲羅の真ん中に輝くエネルギー充填120%の部位を速攻されて暴発っつう凄まじい展開でな。えげつないというか。

これまた似たようなアイデアが出てきたのが『インデペンデンス・デイ』(1996)。地球侵略してきた宇宙人の巨大 UFO は、その下面中央から超強力なビームを放って地球を攻撃する。なすすべのなかった人類側がついに見つけた有効な反撃方法は、そのフタが開いてエネルギーが満ちてるところに戦闘機で特攻。巨大 UFO は大爆発&墜落やったーやったーってな感じ。当時のローランド・エメリッヒ監督はほんとなんてーか、米軍=エクスマキーナでな。さすがに『紀元前1万年』(2008)じゃ米軍は出なかったけど。

『インデペンデンス・デイ』の大ヒット後、ハリウッドじゃそれまで沈静化してた地球侵略ものが大流行になっちまって。なかでも印象深かったのは浅野忠信出演のやつ。『バトルシップ』(2012)だな。

正直なとこ、御都合主義が目立つあんまし頭良さそうじゃない映画だったし、ありすぎなくらいよくある、密室でモンスターと対決する系(「ジャンル映画」と呼ばれてるらしい)の陳腐で無理気味な設定もあったけど、全体的に楽しい作品ではあった。おお、ラジー賞6部門ノミネートなのか。それはそれは。

そういや『バトルシップ』の宇宙人の設定はちょっと面白かったな。だいたい人類に似た容姿なんだけど、感性は違うらしく。彼らが持ち込んだ自動兵器は、人類が作った人工物をもうなんだか目の敵みたいに破壊しまくるんだよな。道路とか建物とか軍用艦とか。

けどその自動兵器、生身の人類にはなぜか手を出さない。そして宇宙人そのものも同じ判断をする。登場人物と宇宙人が鉢合わせる場面。緊張してるのは登場人物と観客だけで、向こうは無視するだけ。

彼らは樹木とかの自然物に対しても一切攻撃しなかった。てことは人間の体もまた自然物として、攻撃対象と見なさなかったってことかな。もしかして、そこらへんわかりやすく説明しないところもまた、頭悪そうな映画の印象を強めちまったのかなぁ。

宇宙生物が地球の生物や人類の感性と違う方向性を持ってるってのは、なんかあんましハリウッド的じゃないかなーって気もする。

って、いやあの『ガメラ2 レギオン襲来』はハリウッドじゃないせいかそこらへんのてらいがなくて、設定で攻めてたな。レギオンはケイ素生物なんだよな(地球の生き物は炭素生物)。なもんでガラスや半導体、光ファイバーなんかを食いまくる。てことで都市が次々と餌食になる。北海道に現れたら札幌、函館を破壊。津軽海峡を渡って東北本線沿いに青森、盛岡も壊滅させて、ついに仙台が爆死。福島か栃木あたりがクライマックスの戦場ってわけで。

けどレギオン様御一行、我が八戸は完全スルーですか(悲)。うちでも存分にお暴れいただきたかった……。

ケイ素生物の可能性は、この映画公開の10年前くらいから科学系雑誌なんかで話題にはなってた。今は否定論が主流らしいけど、映画公開当時はまだ、科学好きの間じゃ「可能性あり」判定だったと思う。科学界のガチ勢はどうだったか知らんけど。

『バトルシップ』で敢えて宇宙人の感性・哲学を地球人になさそうな設定にしたのって、もしかして『ガメラ2』の攻めた SF 設定に感化されたのかなーとか思ったり。

けどなんていうか、それをストーリー展開に活かした脚本ってわけでもなく。別な設定で、連中の感性が特殊だからって理由じゃ説明できんポカ的なのもあり。

いやまぁ、ジャンル映画の設定を構築すべく、宇宙人はハワイを含む太平洋上に結界を張るんだわ。戦闘機がぶち当たってもビクともしなけりゃ電波通信も通さないっつう、超強力バリアですわ。原理は不明だけど、「地球文明よりはるかに進んだ彼らの超技術です」と言えば済むか。

けどなぜか彼らの強力な戦闘艦はバリアなし。それでも地球の最新兵器が効かなくて途方に暮れてたら、実は第二次大戦時代の戦艦の砲撃が効きまくりましたっつう、いやほんとあの設定は何なんだよと今でも思う。つかそんな昔の実弾どっからそんな大量に持ってきたんだよ。それに戦艦のエンジンの起動って半日とか丸一日とかかかるんじゃなかったのかよ。

とはいえ別に苛立ちを感じるわけでもなく。謎のバリアが出た時点でジャンル映画だとわかって、「ああ、じゃあそれで」と楽しみ方をうまく決められたというか。

『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』のエンディングはなかなか面白いというか。「敵が逃げたから続編ありかも」の逆を狙った形というか。

公開前から「平成ガメラシリーズはこれで完結」と製作側が公言してた。劇中で、この回の敵怪獣イリスもしっかり退治した。けど話はここで終わらず、怪獣による日本侵攻がさらにヒートアップ(なぜ日本ばかり襲われるかは、この作品内で説明がある)。イリスとの激闘で傷ついたガメラが迎え撃とうとする場面で〆。なんかさらなる続編を期待させるかのような展開だったりする。

同時に、それまで3部作を通して人類側は「ガメラは人類の敵か味方か」で悩み続けてきたけど、最後の最後でとうとう判断が出る。その場面でしか登場しない津川雅彦。その演技が見事に組み立てられてて説得力ありすぎ。配役って大事なんだなぁ。

んであの判断が出てしまえば、あとはもう子供向けの怪獣映画にしかならなさそうだしな。それなら昭和時代のガメラシリーズがもうやってると。実際、金子修介監督によるガメラシリーズはそれ以降は作られてない。

『バトルシップ』の謎のバリア、元ネタは『首都消失』(1987)の「物体O」かもな。妙に似てる。透明か不透明かってのが違うけど。

物体Oもまたこれが。それが主役の映画なのに、結局最後まで正体不明のまま。劇中じゃ、東京圏をすっぽり覆う形で理由もなく突如現れた。何をどうやっても壊せなかったのが、電気技術者の主人公とジャーナリストの女性それぞれの想いが物体Oに穴をあけたという謎展開。

何したかった映画かっつうと、東京を失った日本が何をどう判断・実行するのかっつう政治的な危機管理シミュレーション映画のつもりだったらしく。観客がどうしても関心を持ってしまう、謎の物体Oの正体。でも「人間模様を描きたいんだから物体Oの素性は気にしないでくれ」っつうのが無理なような。つか、こういう無茶な設定なら、映画より演劇の方がすんなり受け入れられる気がする。

同じく小松左京原作の東宝 SF 映画『さよならジュピター』だと、未曾有の大災害の役はブラックホールですな。ここままじゃブラックホールが太陽に衝突してやばいことになる、というパニックもの。あり得ないほど確率が低いとはいえ、絶対に絶対にありえないとも言い切れない。これだとブラックホールには特に意図がないし、正体不明でもないんで、話として煮え切らない感じはないね。

物体Oは、そのものまたは送り込んだ何者かの意図がなにがしかありそうだけど、勝手に生まれてたまたま東京を覆ったようにも見えなくもない。結局そこらに関する情報がなくて謎のまま映画が終わってしまうし、どうもすっきりしなくてな。

んで『首都消失』の政治系の危機管理シミュレーションは、全国の知事が集まって、大阪府知事を日本の暫定リーダーとすることに全員が合意したってのだけ覚えてる。それも論争なしにストレートで決まってた。駆け引きとかぶつかり合いとかねえのかよ。

米軍が興味を持って調査開始はわかるけど、それで判明したのは「上空を飛行機で通過するとセントエルモの火が出る」だけだったような。「米軍が興味を持って調査開始」は、1984年の『ゴジラ』の焼き直しでもあるな。『首都消失』を観てて、「また米軍がデバガメしに来るのかよしつけえな」と思ったの覚えてるw

試みはわかるけど、練り込みが足りなかったというか。なんか作品の意図がぼんやりな感じ。

『首都消失』でやろうとしたと思われる危機管理シミュレーション映画だと、『シン・ゴジラ』(2016)がよく作り込まれてて、しかも愛だとか人間ドラマだとかに焦点がぶれることもなくて面白かったな。んー、特撮技術の進歩ウンヌンよりも、映画が作られたのが阪神・淡路と東日本の2つの大震災よりも前か後かってのが大きく影響してそうだな。

勝手な想像。なんで『首都消失』の企画ができたのか。

製作は大映で配給は東宝。といってもこのあたりの大映映画は東宝の色が強くてな。たぶん原作小説が大映の親会社の徳間文庫で、映画化の権利だけ大映で、実際の製作は東宝が請け負ったんじゃないかと。

監督は舛田利雄。プログラムピクチャーを次々と製作してた職人監督ですな。職人監督とは、映画会社の意図を無難に、そしてきちんと映像化できる人でして。作品に自己主張なり自己の流儀なり哲学なりを無理にはねじ込まず、予算内でうまくまとめてくれるうえに興行での打率がそこそこ高い、製作会社にとってありがたい監督。

原作は小松左京。ここが鍵かと。この3年前、小松左京は東宝の『さよならジュピター』の製作総指揮を担った。自身の小説を、私費まで大量に投じて、個人で借金までして映画化したけど興行的にコケた。彼に残ったのは借金。東宝も痛かったろうけど、なんかこう、東宝は彼に同情していくらかでも報いようとしたんじゃないかと。それで『首都消失』を企画したんじゃないかと。

『さよならジュピター』がコケた一因は、ストーリー展開や設定がいろいろとブレブレだったってとこ。そこが酷評されててな。

そうなっちゃった一因として、小松左京の原作小説が、映画製作向けに書き下ろしたはずなのに相当な分量で(文庫本で、上下巻構成だった。しかも1冊ずつが厚かった。普通の SF 作品だと、原作小説は普通の厚さ1冊分なんだが。つまり映画3本分くらいの分量だった)、映画1本に収めるのにガリガリと削り取らなきゃいけなかったところ。上映時間140分ってのはかなり長めだけど、それでも原作から相当削ってた。ブレブレの理由として充分に考えられるかと。

別の大きそうな一因は、巨額予算を投入した SF 超大作なのに、監督が新人ってとこだったんじゃないかと。

橋本幸治監督はそれまで助監督として有能さが認められてたみたいだけど、監督デビューでいきなり超大作ってのはどうかと。しかも同じ年に『ゴジラ』(1984)も監督してる。東宝の社運を賭けたブロックバスター作品2連発って、新人監督にはどう考えても荷が重すぎるだろ。

当時はそのくらい監督の人材難だったんだろうか。東宝系の大作監督だと黒澤明がいたけど、斜陽だった日本映画界にはでかすぎの重すぎで持て余してたしな。ていうか結局黒澤は1980年公開の『影武者』を最後に東宝と完全に手を切って、自分のネームバリューで資金調達する形で製作を続けた。その20年くらい前から、東宝から半独立させられた形だった。けど黒澤側の言い分だと、東宝側の取り分がえげつなさすぎて別れた面もあったらしい。

ちなみに『エーゲ海に捧ぐ』(1979)、『窓からローマが見える』(1982)の原作・脚本・監督の池田満寿夫も、映画会社のえげつない取り分に不満を持ってたらしい。

時代はその後、日本映画界じゃ専属制度が廃れて、監督もフリーの立場から映画会社の企画に抜擢されるなり、自分の企画を映画会社に持ち込んで採用してもらうなり、という、黒澤が追い込まれた形に自然になっていったけど。

日本の映画会社にとって黒澤を起用するってことは、彼の強烈な主張を全て受け入れるってことであり、製作期間も予算も当初予定を大幅超過するってことであり、興行は満塁ホームランか三振かってことでもある(監督の知名度で興行はある程度稼げるけど、製作費がバカ高いんで黒字へのハードルが高い)。でもこの超有名監督の作品の版権を持ってれば、その後の映像ソフト販売・レンタル・放映事業で細く長く稼げるってことでもあるけど、時代はまだそういう「後から稼ぐ」が発達してなかった頃のこと。

1984年っつうと、伊丹十三監督が『お葬式』でデビューして大ヒットした年でもあるな。伊丹十三は伊丹万作監督の息子であり、俳優でもあったんだけど、それまでの監督になるために必須だった助監督の経験なしにいきなり監督したら、才覚も興行も大当たりだったってんで、芸能人が監督になるルートが一気に出来上がった。北野武もその流れで監督になった一人。

北野監督の『その男、凶暴につき』(1989)がこれまた才覚・話題性とも大当たりだったんで(興行はトントンくらいだったらしい)、今度は音楽畑から、と桑田佳祐と小田和正が出陣。まぁその結果から、芸能人ルートはしぼんでいくわけだが。ちなみに『その男……』公開年には小説家の椎名桜子が自身の小説『家族輪舞曲』の映画版を監督してる。つかその前年の1988年、漫画家・大友克洋が自身の漫画 "AKIRA" のアニメ映画化で監督してた。

その後、芸能人ルートはなくなったわけじゃなく、お笑い芸人が映画監督をやる例が今もけっこうあるね。その芸能人の知名度からの話題性と興行成績が期待できるわけで。そして素人監督の意図をうまく汲み取って実現できるプロデューサーとスタッフの有能さがなせる技でもあると思う。

まぁ例えば、Google 検索って AI をかなり鍛えてるらしく、ぼんやりな入力でもけっこう意にかなった検索結果を返してくれるよね。日本映画界の人材はいつの間にかそういう機能が鍛えられてて、映画監督として実力のない人の作品でさえ、それなりの仕上がりで作れるようになってたってことで。

ほぼじゅびふぉ 久々の新規入荷は1作品。

スーパーヒーロー / Jenny Elizabeth

Jenny Elizabeth ちゃん今回はほぼ日本語原詞に沿った英訳詞ですなー。って題材からしてそうせざるを得ないか。

彼女の ほぼじゅびふぉ デビューは『結ンデ開イテ羅刹ト骸』でさ。いやこれがさ、日本語原詞は和風ホラーなのに、英訳詞で見事に西洋風ホラーに仕立て直してあってさ。なんかもう才能を発掘できて嬉しかったの嬉しくなかったのって。

『スーパーヒーロー』。それより4カ月ほど前のリリースで、もしかした自らの才能に気づく前の作品なんじゃないかと。

まだ習作段階と言えばそれまでだけど、英訳詞を提供する人あっての EFD だからな。ここを基礎に腕を磨いたかと思うと感慨深いものがありますな。

Jenny Elizabeth ちゃんの活動は3年前から止まってるなぁ。あまり多く再生数を稼げてないから、飽きちゃったんだろうか。止めるにはもったいない才能なのに。

EFD で再生数を稼げるかどうかは英訳詞の出来よりも、歌唱力が大きく影響してるっぽくて。Jenny Elizabeth さんはそこを特には鍛えてないらしく。

歌唱力あるけど作詞はそんなにされない EFD 歌い手さんはけっこういらっしゃるんで、そんな方々に見出していただけないものかと。

ホラー曲はハロウィンになると一気に需要が高まるらしく。今年のハロウィンはまだ先だけど、『結ンデ開イテ羅刹ト骸』のJenny Elizabeth 英訳詞、いかがでしょうか? と、こんな掃き溜めに、しかも日本語で書いてもあんまし意味ないんだけどさ。

遅刻した人に対して、「余裕を持って早めに家を出ればいいだけだろ!」とのツッコミ。

これってどっかおかしいなーと思ってた。わかった気がする。

もう起きてしまったこと、変更できないことを結果論で叩いてる。

と言うと、このツッコミが好きな人はよく「今後の話だ」と返したりする。

過去の話と未来の話がごっちゃになってる。

これがどうも「なんかおかしい」の元な気がする。

けど、寝坊したり予定を忘れてたり、野暮用がなかなか片付かなくて遅刻ってのはあり得るわけで。「あー遅刻だー」となった時点で、「余裕を持って早めに家を出れば」は早くも使い物にならない。てことで、件のツッコミは万能に見えるけど、案外使える対策ではない。

今は携帯電話の時代なんで、遅刻しそうなら待ってる人に連絡して、不安や怒りを軽くしとくのが最善かな。

待たされる人の怒りが、件の無茶苦茶なツッコミを誘発してるんだとして。

HTML のタグで <hr> ってあるんですが。だいぶ廃れたなーと。

これ↓なんだけど。

仕切り線。窪んだように見えるやつ。

属性で width="50%" とか size="20" とかで縦横の大きさをいじれたりもする。

こんな感じ↓

1990年代の自作サイトが隆盛だった頃には普通に見かけたけど、やっぱしというかなんというか、廃れましたですな。たぶん今の HTML 5 規格でも問題なく使っていいタグなんじゃないかとは思うけど、使いたい人がいなくなったっぽいような。

やっぱし今は、自作サイト臭がする見栄えは野暮ったくて避けられるんですかね。

Google Chrome だとすごい淡白な表示になるんだな。ブラウザによって見栄えが変わってしまうってのも、使いにくい理由なのかもな。つか Chrome で今初めて hr 使った気がする。そのくらいご無沙汰してた。

おいらは特に hr タグに愛着あるわけじゃないけど、昔けっこうお世話になったなーって最近ふと思い出して、久しぶりにちょいと見てみたくもなったってやつで。

これからまた何年も忘れっぱなしになるんだろうな。

もしかしてこれがおいらの最後の hr 使用だったりしてな。

ぐぼっ。

うぐぐ……。

えはっ、ぼごへぇ……。

ぐおお……。

発作が。持病の発作が。

ぬぐおおおお。うおああああああああ。

……、

……、

……。

プラモ作りてえぇぇぇぇぇぇぇ!!

ハセガワのヒコーキプラモ作りてぇぇぇぇぇ!!!

軍用機軍用機軍用機軍用機軍用機軍用機。

ウェザリングなんかいらねえ。偉い人にはわからんのです。

コンパウンドでテカテカに磨いてこそ、フォルムの美しさが、美しさが、フォルムが。

ああーーーそういやおいら塗装が下手くそだったーーーーー!

くっそーーーくっそーーー!!

……、

……、

……。

早くこの発作おさまってくれぇぇぇぇぇ。

闇に囚われし我が獣の本性よ今こそその牙とともに光のもとへ解き放たれん、とか詠唱でもした日にゃ取り返しのつかんことになりそう(主に自室が塗料と接着材で)

飛行機やグライダーの操縦でちょいと疑問を感じる点。

方向舵の操作は足のベダルでだそうだけど、左ペダルを踏むと機種は左を向き、右ペダルで右向きだそうな。実際このペダルのペアはシーソーの形で繋がってて、シーソーの棒の両端に足をそれぞれ乗せて操作してる形になる。

てことで、両足の操作でシーソー棒を右に向けると機体は左を向き、シーソー棒を左に向けると期待は右を向く、という形になる。

一般的な感覚と逆じゃね?

対して、手で操作する操縦桿は感覚どおりなんだよな。ピッチでもロールでも、操縦桿を傾けた方向に機体は傾く。

なぜヨー運動だけ逆なんだろ。

何か由来や理由があるはずだけど、そこがわからん。

あまり大型じゃない飛行機って、操作系統と舵面とはワイヤーで繋がってるわけで。初期の飛行機は全部そうだったわけで。その頃に操作系統の仕様が決まったはずなわけで。

感覚というか、何か機構学的な制限でそうなってしまった、ような気もする。

ライト兄弟のフライヤー1号は、腹ばいで乗る形式だった。補助翼に相当する主翼たわみでのロール制御は、パイロットの腰を左右にスライドさせることで成してた。操縦桿は昇降舵と方向舵を担ってたらしい。てことで今の飛行機の操作系統とは別物で、参考にはならんな。ヨーロッパスタイルの飛行機がルーツだな。ライト兄弟は前翼式にこだわったから、その意味でも、後から出てきて「普通型」と呼ばれるようなった形式の参考にならんしな。

んー、昇降舵でいえば、操縦桿と昇降舵の動きって、回転方向が逆になるんだよな。てことで制御用の2本のワイヤーは交差して張ることになる。交差する部分がギシギシ剃り合っちゃいろいろ具合が悪そうなんで、交差するところにはガイドレールを配置して、ワイヤー同士がこすれ合わないようにしてる。

方向舵の場合は回転方向が一致してるんで、ガイドレールが要らない。

仮に方向舵ペダルと方向舵の回転方向も感覚どおりに逆回転だとして、昇降舵と合わせてガイドレールが両方ともだいたい同じ場所に来るのが具合悪かったんだろうか。

とりあえずメンテナンス性は悪そうだわな。そして、黎明期の飛行機はエンジンの出力が小さいうえにエンジン自体が重くて、運動性ウンヌン以前に、飛べるのか飛べないのかっつうところが重要だったわけで。しかも航空機技術や経験の蓄積があまりなくて、どこにどんな墜落の原因が潜んでるのかまだよくかわからん状態。

もしかしたらそんな事情で、少しでも軽量化とシンプル化を狙って、方向舵・昇降舵のどちらかを感覚と逆の向きに操作することにした、のかも。

昇降舵や補助翼に比べれば、方向舵はそこまで重要じゃないわけで。墜落に直接影響しない度が高いというか。仮に飛行中に方向舵が吹き飛んでも、主翼・垂直・水平安定板と昇降舵・補助翼が生きてれば、パイロットの腕と運がよっぽど悪くない限りどうにかなる。

補助翼が死んだ場合だと、その飛行機の自律安定性能にもよるけど、戦闘機や曲技機以外なら、方向舵と昇降舵が使えればどうにかなる。

昇降舵を失った場合は。もはや飛行機と呼べないほど致命的なことになる。安全に着陸・不時着するのが、上の2例に比べて格段に難しくなる。

3軸の舵の重要度の違いはそんな感じかと。

RC の飛行機だと、割り切っちゃって方向舵を省いたやつまであったし。古いけど、ムサシノのセカンドバード号とか。

ちなみに RC の場合、サーボと舵との接続は2本のワイヤー組じゃなく1本のリンクロッドなんで、リンクロッド同士がこすれ合うってことはなく。動作が逆とかも、サーボの動作方向を設定するなり、サーボの取り付け位置を工夫するなり、リンクアームを逆に取り付けるなりでどうにでもできたり。

んでまぁ黎明期の飛行機にそういう機構的事情があってそうなったのかどうかも定かじゃないけど、初期の飛行機の段階で、方向舵のペダル操作は一般的な感覚とは逆、で決まってしまった。しかしこれ地上でタキシングするとき混乱の元になりそうだが。クルマのハンドルとは逆方向に回すんだもんな。しかもクルマのハンドルは手で回すけど、飛行機のタキシングでの方向操作は足だし。

飛行機の操縦桿は地上ではハンドルになるのですか?(駄) - 発言小町

おお、タキシング専用の小型ハンドルがあったりもするんだな。まー、足で逆向き操作ってどう考えてもなーって思うもんな。

「バイクと逆」もあるわな。それはスロットル操作。

バイクのスロットルは右手のハンドルを回しますわな。手前側に回すと(ハンドルの上面が後ろに来る方向)アクセルが開いていく。飛行機のアクセルは、スロットルレバーを前に押し出すと開いてく。この場合はどっちが感覚に合ってるかな。

バイクの「手首を回しやすい方向で開」はもっともだと思う一方、飛行機の「進行方向に動かすと開」はもろに感覚に合ってるとも思う。

ってそれ言うと、マニュアル車のクラッチもまたな。慣れればなんてことないけど、あれも逆が正しいような気がする。踏んでいくとクラッチが繋がっていく形が、発想的には正しいような。足で踏んでる間だけ動力が伝わる、足を離すとクラッチ接続が切れる。という形の方が、安全の観点でより合理的なような気がするが。

いやいやいや、結局は現行の形の方が安全かな。

だってさ、オートマが普及しだした30年前からこのかた、ずっと急発進やら暴走やらの事故が相次いでるじゃないですか。やらかした運転手さんの言い分じゃ「ブレーキを踏んでも効かなかった」というのが多いけど、「パニックになって、ブレーキだと思ってアクセルを踏みしめてた」説が30年来濃厚じゃないですか。

マニュアルだとこの手の暴走事故ってほとんどないんだよな。マニュアル車の運転手は

てことで、たぶんそれが急発進・暴走を防いでるんじゃないかと。

「事故るヤバい!」とパニックになった時に両足を踏ん張ってしまうのは人間の本能かと。その思わずの踏ん張りで、左足で動力を切断、左足基準で位置決めした右足でブレーキ、という、勝手に理に適った操作になってしまう形に出来上がってる。はたしてこの操作スタイルが定着した時代に人間工学があったのかどうかはわからんけど、とにかくそういう合理的な形になってる。

てことで、一見、マニュアル車のクラッチ操作は感覚とは逆に思えるけど、実はヤバい時にはそれが役に立つ構造になってたと。

ただまぁ感覚と逆なぶんには逆なんで、人によっては教習所でなかなか習得できなかったりもしてな。んでそれがイヤな人が多くてオートマ限定免許が人気って面もあるような。それよりもオートマ限定の方が教習時間が短くて授業料も安いってが大きいんだろうけど、

ゴム動力の模型飛行機って昔よく遊んだもんだけどさ、今思うと素材が絶妙に適材適所というか巧妙というか、不意にそんな気がしてきた。

胴体は杉かラワンか何かの角棒。尾部を少しテーパーにしてあったのは軽量化もあるだろうけど、見た目重視な気がする。

主翼・尾翼は竹ヒゴ。竹ヒゴってのがまた特性が知られ尽くした素材らしく。火であぶると曲がるんだよな。お湯でやる方法もあったけど、おいらはローソク派だったな。けど火に近づけすぎると燃えちゃってな。けどすぐ消せば大丈夫ww

この曲がり具合、キットの状態ですでに曲げてあるけど、なんか単純な型で曲げてるらしく(熱した円筒に押し当ててたっぽい形)、付属の図面のとおりじゃなくて。そのまま使ってもちゃんと飛ぶんだろうけど、そこはこだわりどころというか。図面での曲線の美しさに近づけるわけですよ。仕上がりがかっこよくなるし。

なぜか垂直尾翼用の竹ヒゴだけは真っすぐな状態なんだよな。何が何でも自力で曲げ加工しないと完成しない仕様になってた。メーカーとしては、買った人が自分でやるところを1個だけ敢えて残して、モノを作る楽しみを理解してもらう意図だったのかも。単に生産行程やコストの都合かもしれんけど。

ニューム管。

アルミニウム管のこと。主翼に任意の上反角を付けつつ、主翼の竹ヒゴ同士を接続する部品ですな。アルミってのがいいね。軽くて加工しやすい。こっちの曲げは熱を加えなくても、ペンチで掴んで曲げればいいだけ。修正もそのままできるんで、組み上げたら主翼が歪んでた、なんてときもすぐ直せる。

主翼リブはバルサ材。

世界最軽量級の木材ですな。軽さに釣り合う強度の弱さなんだけど、主に軽さで採用な感じ。リブが折れたなんてことがなかったんで、強度はそれで十分だったんだろ。つかより大型の RC 飛行機でもバルサは主翼の素材として多用されてるから、強度に問題ないんだろうと。

この手の模型は相当前からあるだろ。映画『三丁目の夕日』に出てたしな。バルサが簡単に手に入らなかった時代は、国産木材の木っ端でも使ってたんだろうな。そういう時代は至るところでフツーに木工してたろうから、木っ端なんていくらでもタダで手に入ったろ。

そして翼面。

障子紙ww

いやまぁ専用の色付きの紙は模型屋で売ってたんだけどさ、キットにもちょうどいいサイズで付属してたんだけどさ。だから子供の時分には、障子紙なんかじゃなく専用に開発された品物だと思い込んでたんだけどさ。今思うと障子紙そのものだったwww

竹ヒゴとニューム管でできた翼の骨組み。翼面の紙はそれよりちょいと大きめに切り出す。練り状の文具の糊とか木工用ボンドとかで、マチを竹ヒゴに巻き付けるように貼り付けると、翼面がぶわぶわしてる。そこで霧吹きをかけますと、乾けば翼面がピンと張ってかっこよくなってる。

やっぱり障子紙そのものだろww

障子との違いは、模型飛行機の主翼は曲面なんですな。そのかっこよさというか。

もっとかっこよく、もっともっと、と何度も霧吹きしたら裂けたwwww

あとはピアノ線とプラスチックと木綿糸とひもゴムとプラスチックだわな。

ピアノ線は、プロペラ軸(兼・前側のゴムフック)、後ろ側のゴムフック、主脚ですな。主脚がこの素材ってのが、弾力があっていいわけですわ。ハードにぶつけても損傷なしなわけで。むしろバンパーの機能もあったりもして。

後ろ側のゴムフックをがっちり固定するのに、普通の裁縫用の木綿糸を使うわけで。胴体にグルグル巻きつけて、固定は端同士を結ぶとかじゃなく、巻面全部に接着剤を塗りたくる。これでオッケー。糸ってこういう使い方もあるんだな。いや、指定は凧糸だった気もする。けど木綿糸で問題なかった。

ひもゴムは何からの流用だったんだろ。専用品かな。四角断面で麺みたいなやつ。パンツのゴムとかはまた違うもんだったしな。あるいは昔のパンツのゴムひもはああだったとか?

ゴムの捩りが引っ張り力になって、それで溜め込んだ歪みエネルギーが、捩りがほどけることで解放されてプロペラを回す仕組みですな。

んでどうもゴム同士の摩擦がロスになるらしく。ゴムの滑りをよくするスーパーカントっつう薬剤が、それ用で模型店で売ってあった。

手にスーパーカントを垂らして、機体から外したゴムを揉んでなすりつけるんだけどさ、これがまた臭くてスーパーカント。吐き気したよスーパーカント。何らかの油だったと思うけど、もしかして売り場に長く置かれすぎて腐ってたかww

で、実はシャンプーがイケる、と知って。家庭用品の流用なんかよりも専用品のほうがグレード高い気がしてしょうがなかったけど、シャンプーでやってみたら素晴らしい結果で。性能ウンヌン以上に香りがww

プラスチック。

たぶん古くは木材だった小物パーツとプロペラがプラスチックでな。たぶん塩ビ系。かなり薄く作れるし、しなやかで耐久性が高い。軽くて頑丈で加工精度が高い点が適材だったかと。

けど昔は主脚の固定はどうやってたんだろ。塩ビ部品だとそこらは、塩ビ部品ならではの加工でうまくまとめてたけど。プロペラ軸受けと主脚の固定とを1個の部品で受け持ってたんだよな。塩ビがなかった時代のまとめ方を知りたい。

それから主輪な。これも塩ビ。飛んでるときチャララララーっと音がするのは、こいつらがプロペラの回転で振動するから。昔は木材だったんだろうけど、プラスチック化でかなりの軽量化ができたかと。

主翼の付け根というか、主翼と胴体の接合部品も塩ビのプラスチック。胴体側の接合部分は前後に突起があって、そこに輪ゴムを引っかけてぐりぐり巻きつける形だった。ここをがっちり接着しないのは、重心と揚力中心を合わせるのに、この部品を胴体上で移動させる必要があるからですな。

主翼側にはニューム管がピタッと収まる穴が空いてて、ニューム管を差し込んで接着。そこに主翼の竹ヒゴを突っ込むと。小型の機種だと、このニューム管を曲げて上反角をつける形のもあったっけな。大抵の機種はこの部分じゃ主翼は水平で、主翼の中ほどのつなぎ用のニューム管を曲げるスタイルだった。

んでこの機体構成だと二輪式なんだよな。第二次大戦時代の戦闘機のスタイル。今の実機は三輪式が主流。三輪式に比べて二輪式は、軽くてシンプルにできる利点はあるものの、地上での操縦安定性が悪いしでんぐり返りしやすいし、でんぐり返るとコクピットが潰れて危険だし、タキシングや駐機の状態じゃ機体が斜め上を向いてて、パイロットの視界が取れないしでな。エンジンパワーに余裕を持てる時代になったら、二輪式は順当に廃れてった。

てことで、ゴム動力模型飛行機の二輪式のフォルムってノスタルジックなんだよな。

んでまた機種によっては、垂直尾翼を胴体下に取り付けるのもあったりしてな。実機であんまし見かけないスタイルだけど、模型飛行機だと駐機中の仰向け角度がそんなじゃないんで、いくらか落ち着いた雰囲気になったり。ただ、飛行機なのに上向きにそそり立つ垂直尾翼がないってのは、それはそれでいささか異様な感じもするけど。

実機でなんでその形がほとんどないかっつうと、離着陸で機首上げすると垂直尾翼を滑走路にこすりまくるからだろ。

カナード萌えのおいら、そういやこの手のスタイルで、フルスクラッチでカナード型の模型飛行機を作ったんだった。

けど普通はプラスチックパーツのプロペラ軸受けを自作できなくて、グライダーになってしまったよ。脚と車輪もその流れで諦めた。つかカナードだと三輪式になるからな。前脚の作り方を思いつかなかった。ていうか今考えると前脚はスキッドでよかった。じゃあ脚3本ともスキッドでよかったのでは?

プロペラはもう最初から自作する気なし。既存機からの流用を考えてたけど、プロペラを付けるとなるとどうしても主脚が必要になっちまって。

これまた今考えると、プロペラ軸受けはバルサ材とニューム管で作れるわ。前脚・主脚の固定も、脚の付け根の形を工夫して、あとは木綿糸と接着剤でどうにかなるわ。車輪はポリカーボネートやら下敷きやらから切り出せばいいし。軸のところだけ何枚も貼れば問題ないだろ。

主翼と胴体の接合部品はバルサから自作したっけな。ここは意地を見せたったww 主翼リブも自作。そして安定の障子紙w 翼型はテキトーだったけど、それっぽければちゃんと飛ぶことがわかったw

けど、あのカナード機がなんでちゃんと飛んだのか、後になって不思議になっちまってな。

いやさ、このサイトで公開してる紙ヒコーキシリーズを作ったときにさ、最初に手がけたカナード型がどうにもこうにも上手く飛ばなくて。昔作ったバルサ竹ヒゴ障子紙版の感覚を思い出しつつやったんだけど。んでいったん過去の記憶を捨てて、「どう改良すれば安定して飛ぶのか」をおいらにわかる航空力学的に考えて考えて煮詰めて煮詰めて試作して試作して、うまく飛ぶとこまでようやく持っていけた。

けっこう微妙な設定が効いたわけで。カナード型の特性を考えつつ編み出していったら、以下の2つにまとまった。

2. は、スタイリングとしては左右の主翼の中ほどの位置に、後ろにせり出すように小さめな垂直尾翼を1枚ずつ取り付ける形で落ち着いた。最も合理的な形がこれ。って震電そのものだった。

ここらへんバル竹障カナードを作った頃には得られてなかった知識で、前翼に仰角つけてなかったし、垂直尾翼は胴体と主翼の交線上に1枚だけ高々と掲げてたし。

それでもバル竹障は飛んだんだわ。飛んでくれて嬉しかったけど、お前なんで飛べたんだよ……。

古い古い記憶を辿ると、あーなんかわかってきた。

1. は要は前翼にも揚力を出させるってこと。バル竹障は前翼にも、深く考えずになんとなくカンバーつけたんだったわ。それがたまたまうまく効いたんだな。

2. は主翼の上反角が効いたかと。普通のゴム動力機にただただ倣って、主翼の中ほどからニューム管を曲げて上反角をつけたんだ。それが垂直安定板としてある程度効いたんだろ。んで、あんまし効かない本来の垂直尾翼を補佐したんだろ。

なんだ、一番わかってなかったのは紙ヒコーキ開発時代のおいらだったよ。

ようやくタイヤ交換したですよ。仕事が忙しくて & いつもヘトヘトで、というのもあったけど、いやさ、夏タイヤがもうスリップサイン出てて。買い換えないとやばいタイミングで。けどマネーが今とってもアレで。

とはいえいつまでも冬タイヤのままで走ってると、かえってもったいないことにもなるわけで。

意を決して、是が非でも動きたくない体と意思を無理に動かして、やり遂げたですよタイヤ交換。つか近所のブリヂストンの店にタイヤ持ってっただけなんだけどさ。

新しい夏タイヤ、4本で5万台を覚悟してたけど、グレード下から2番目の3万5千円で手を打ったですよ。思ったより安く上がってよかったよかった。工賃と古タイヤの廃棄も含めてだから、なんかおトクな気がする。

まー古タイヤは廃棄処分じゃなくても、お店で売っ払って儲けてもオッケーよ。どうせ自分で持ってても困るだけだし。

そういや昨冬もスタッドレス買い換えたんだわな。「とにかく安くやつでお願いします」てことで、ブリヂストンの店で扱ってるのにブリザックの名を冠しない、よくわからないスタッドレスにしたんだったww 今回も、ブリヂストンの店で扱ってるけどブリヂストンの名前が付いてない、よくわからないタイヤになったww

3D 映画ってさ、どうもイマイチ流行んないよなーってのを前に書いたけど(2019.4.16)、案外というか、劇映画とかアクション映画とかより、科学ドキュメンタリー映画に向いてる気がしてきたが。

こういうのってマニアックだし、科学と聞いただけで行きたくなくなる人もけっこういそうだよね。世の中的には「つまんないジャンル」となってるんじゃないかと。

一方、映画の 3D 技術って今のとこケレンでしか使われてないわけで。3D 独自の映像表現ってのはまだ確立されてない感じで、それが成って初めて「トーキー、カラー、ワイド画面、サラウンドに続いて、3D 技術が映画芸術に組み込まれた」と言えるんじゃないかと。そして今はまだそうなれてない。

科学ドキュメンタリーってそのケレン味が足りない気がして。だからつまんないと思われるんじゃないかと。

そういうので唯一というか、劇場公開にまでこぎつけられるのって、自然・生物ものだわな。環境保護のお説教が必ずセットでな。親子連れ客を見込めるってことかな。

物理学系・工学系って人気なさそうだよな。地味だし。その手の科学教育動画はニコニコ動画や YouTube にも多く出てるけど、再生数はそんなでもなかったり。

いやさ、ブラックホールの構造とか原子核の動作とか、特定の工場内でしかお目にかかれない特殊なメカの作動具合とか、そういうのが 3D 映像で見れると、かなりコーフン度が高いんじゃないかと。親子客もカップル客も単独客も、ハマる人がけっこう出そうな気がするが。

大量生産品の自動製造工程とか、ずっと見てても飽きないやつあるし。3D だとその魅力が倍増するかも。

そんなこと言いつつも、3D でも一番人気は生き物系な気がする。

鳥なんかはいいと思う。猫や犬も 3D 映像は人気が出そうだね。熊とか鹿とかの野生の哺乳類もいいかもだけど、哺乳類は既存の 2D 映像作品で充分に立体感を想像できるものでもあるんで、「だから何?」程度でしかないかも。でも愛玩動物はなでなで・抱っこできそうな立体感が効きそうってことで、犬猫、小鳥は行けそうな気がする。飼うと酷いことになると有名なアライグマなんかも立体で見てみたいですな。

あとカニとかエビとか貝類とか、食卓やスーパーで姿のまんまでおなじみの生き物もいいかもな。

けどカブトムシなんかの昆虫ものはな。映画館の巨大画面で接写でしかも 3D となると、気持ち悪くて吐き気を催す人とかいそう。逆 R-12 指定かなぁ。

昆虫って子供の頃は平気なのに、なんで大人になると気持ち悪く感じるようになるんだろな。

昆虫だとむしろその姿全景はさらっと紹介する程度で、複眼や羽根や足の先・触覚なんかの、パーツの超接写がウケるかも。

……、

……、

……。

カエルの卵とかww

鳥の口の中とかwww

なんかもう気持ち悪いほうに意識が囚われてるおいらがいる。

映画技術の進化史って、昨日のログで「トーキー、カラー、ワイド画面、サラウンド」と書いたけどさ、トーキーとカラーは直感的なもんなんで、映画を観る側主導の欲求だったと思う。もちろん作る側もそれをわかってて、作り手としての欲求も一致して、その技術を磨いたんだと思う。

けどワイド画面とサラウンドは、作る側主導なような。観る側はそこまで気にするほどのものじゃない感じ。実現を目指す技術がだんだん深堀りになっていってるなーって気がする。

さてそこで 3D。これって再び巡ってきた、観る側主導の欲求だったはず。未来の映画っつうと今足りないものを考えるわけで、誰でもこれは思いつくはず。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』で2015年の未来の世界に来た主人公マーティー、『ジョーズ』最新作の宣伝映像(映画館前の路上の空間に立体映像が投影されてる)に腰を抜かすわけで。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』を観てた1989年の観客たちはその場面を、「未来の映画はこうなるのかもなー」と普通に受け入れて笑ってたわけですよ。

そのくらい、映画の 3D 化ってのは約束された未来、のはずだった。

何もない空中に投影するのが難しいにしても、スクリーンに投影された立体映像を楽しむくらいにはなってるだろうと。いや実際そうなったけど、ウケてないってのが問題で。とりあえず裸眼立体映像じゃないしな。

いちいち立体メガネを用意しなきゃなんないのが少しばかり興ざめ。そして 3D 設備のない映画館でも上映できるよう、既存の 2D 映画の撮影技法で作られてるんで、立体感があるかないかは重要じゃない絵作り。わざわざ 3D の追加料金を払って、慣れない立体メガネを動員してまで観る意味があまりないわけで。1989年当時に漠然と想像してた 3D 映画とは、かなり違うものなわけで。確かに 3D は 3D だけど、ぶっちゃけしょぼい。

今ちょいとその場面を見てみた。クルマの給油の全自動化っていまだにできてないなぁ。2015年にはクルマが空を飛んでるってのはあの当時でも無理めな気がしてたけど、せめて全自動給油くらいはできててほしかった。

つか現実の21世紀じゃ世界がこぞって電気自動車の普及を進めつつある。そこは1989年当時はまだ予測できなかったろうけど、それでも給電スタンドはやっぱし人の手でプラグを差し込むんだよな。

つか映画公開30周年の今。2015年どころかさらに進んだはずの2019年。おいらはいまだガソリン車に乗ってるわけで。とりあえずおいらはその部分だけ『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』の未来と一致 orz

おお、もう原因究明と対策が出来たですか。仕事早いなぁ。

はやぶさ2、着陸目印を月末投下 降下中止は高度計の異常 - 47 NEWS

この記事で、こないだの降下で撮影したクレーター写真が説明付きで出てた。

この日記で出すにはサイズが大きすぎたんで、800×800 → 550×550 に縮小かけとります。

「実線で囲まれた部分が、人工クレーターの中心部分となる円形の領域、点線部分がくぼんだ領域」だそうで。今回のクレーターは縁がくっきりしてないんで、こういう補足はありがたい。

けど大きさがイマイチわかりにくくてな。左下の「10m」の物差しを利用して、画像に何かブツを置いてみようかと。てことで、はやぶさ2の真上からの画像を探し出して、スケールを合わせて置いてみた。

今回は元画像のサイズそのままで、トリミングして大きさを合わせてみた。はやぶさ2画像は、画像検索で真上からの構図のやつを見つけられなくて、JAXA 公式 YouTube 映像からキャプチャしたですよ。ついでにというか、はやぶさ2自体のサイズも感覚的によくわからんといえばよくわからんので、実物大模型が人と一緒に写ってる写真を探してきたですよ。

Wikipedia に出てた写真だから、肖像権とか大丈夫なはず(汗)。間接的だけど、これでクレーターの大きさの感覚がわかるかと。

クレーターは予測の内で最大級の大きさだったとはいえ、このクレーター内に着陸するには1回目の着陸と同じ精度のピンポイント着陸しなきゃなんないですな。クレーター近辺に着陸する線もあるけど、要求精度は少しマシになるくらいだろうな。

月末に投下するターゲットマーカーが、どうかうまいところに落ちてくれますように。

つかクレーターの中にかなりでっかい岩が残っちゃってるな(破線の囲みの左側のやつ)。はやぶさ2と同じくらいのサイズだね。どうか着陸のときは、この岩に引っかかりませんように。

しかし小惑星探査って対象が小さすぎるんで、地上からの観測だけじゃよくわからんくてな。「行ってみないとわからない」ってわけで。1回目の着陸はそれで苦労して成功。さらに2回目はクレーターを作ってから、そこに着陸だもんな。クレーターの出来栄えについては「やってみないとわからない」も加わったわけで。

観客としてはそりゃ面白くてワクワクドキドキしっぱなしだけど、関係者さんたちは観客には想像もつかんほどの重圧に耐えておられるんだろうなぁ。その一方で、人生最高の瞬間瞬間を享受してもおられるんだろうなぁ。

羨ましくないような羨ましいような。けど「羨ましい」なんて簡単な言葉で言っちゃうのは失礼かも。

この現状にたどり着くまで、多くの方々の相当のご苦労があったそうだから。初代 はやぶさ の経験あってこそのところもあり。その初代の苦難もさることながら、はやぶさ2はプロジェクトの立ち上げから打ち上げまでかなりゴタゴタしたしな。よく言われる民主党の仕分けもそうだけど、JAXA 内部、ISAS 内部それぞれでの組織内の人たちの衝突や、日本の惑星科学界での軋轢とかいろいろあったらしく。

はやぶさ2のプロジェクトマネージャ(PM)も今の津田先生で3人目だし。科学側の主任の渡邉先生なんかはじめは外部から はやぶさ2計画を批判してたのに、吉川先生(2代目 PM)に請われて計画の中の人に。その案を思い立って実現した吉川先生もすごいし、受けて立った渡邉先生もすごい。渡邉先生、1回目の着陸での映像の発表の時、映ってたリュウグウ表面の岩や小石、砂粒の挙動から解明できることがある、と喜ばれてた。苦労や葛藤が実になったってことかと。

2回目の着陸でも CAM-H で映像撮影してくれるかと。そうすると、1回目との比較でさらにわかることもありそう。

CAM-H はもともとはサンプラーホーンがちゃんと着地したか、その時の状態はどうだったかを確認するためのもの。てことで、離陸でサンプラーホーンから土砂がドバドバ出てくるとか、スラスタ噴射でリュウグウ表面の岩・石・砂が派手に吹き飛ぶとか、どんな風に吹き飛ぶとかは、やってみて初めてわかったことだった。関係者さんたちも事前にはそこらはあまり深く考えてなかったみたいだね。

初代 はやぶさ の場合、小惑星イトカワに自身の影が写り込むっつう印象的な画像がそれ。はやぶさ シリーズは常に太陽を背にして探査対象の小惑星を見るんで、考えればそうなるのは当たり前。けど研究や運用に影響あることじゃなかったんで、事前にあんまし意識してなかったらしい。海外でもそういう前例はなさそうだし。

んで初代 はやぶさ チームの方々、現物の写真を見て初めて「おおおーっ」となったらしい。目指した星に本当に自分たちの船がいると実感できるってのがね。観客でさえ感激しちまって。だったら中の人たちの感激はさらに大きかったろうと。

職場の他称「パソコンに詳しい人」ですよええ(自称はしてない。「パソコンに詳しい人」という言葉を使いたがる人たちにたかられるのが目に見えてるんで)。職場内の LAN 共有環境、直しましたですよええ。

特定の人たちの PC だけからアクセスできるはずの共有フォルダが、実は職場内に全公開されてたっつう衝撃の事実が発覚したのが月曜。おいら今の職場は先月からでさ、「パソコンに詳しい人」とされて、その方面をいろいろやったりやらされてたりするうちに見つけちまった。

応急処置で、対象外の PC からは件の共有フォルダの存在に気付きにくくしてみた。けど意図を持ってれば、あるいはたまたま「なんだこれ?」と興味を持ってしまえば、何回もクリックしていくうちに機密書類にアクセスできちゃう状態。

まぁ対象外 PC を使ってる人でも、そういう意図を持ったり、やり方を発想したりする人はいなさそう。今までも特に問題はなかったろうし、応急処置で一応の効き目は期待できるでしょと。けど放置するわけにもいかず。

火曜は1日がかりでいろいろやってみたけどギブアップ。別部署にいる IT のプロに助けを求めた。

んでプロさんのいる部署に出向いて教えてもらったんだけどさ、「じゃあここの現物で」とやってみたらば、プロさんもまた「あれ?」「つながるはずなんだけどなーあれー?」となってしまい。一緒にいろいろ試して試して、どうにかこうにか行ける道筋を見出した。

水曜、木曜はおいらに野暮用があって手を出せず。応急処置で持たせる形で。

金曜、プロさんとともに見出した道筋を導入。うまくいったっぽい。で、プロさんと探ってた時に出てきた「他の PC からつなげられる設定にしたのにつながらない」不可解な現象も、たぶんこれかなーっつう見解を見出せた。プロさんに報告しといたわ。

PC の起動直後は OS のプログラムが立ち上がりきってないらしく。OS の種類を問わず、起動直後って反応が異様に遅いわな。あれって、画面が表示されてからも裏じゃ起動の段取りがまだ忙しく続いてるってことらしく。LAN 接続関連のプログラムは、起動の順番が遅い方に入れられてるんじゃないかと。

SSD ならこのラグは相当削れると思うけど、職場環境は HDD だからな。そこはしょうがないと。

土曜(今日)の最初にクライアント側1台で不具合が発生したけどすぐどうにかなった。いったんサーバ側を再起動させると何かあるかもなーとは思ってた。そうなったらこうしてみようってのも考えてあったんで、大したことにはならんかった。

反省点というかは、クライアント側 PC の接続設定が1台ずつ違うものになってしまってるってこと。けどおいらじゃどうしようもなくて。それぞれの PC がそれぞれバラバラな設定になってて。各 PC の使い手さんたちは、自分の PC の設定を極力変えられたくないそうで。そしたら接続設定も PC ごとに変えるしかないじゃないですか。

後でサーバ側 PC に不具合が出たりとかでまた設定をいじるとなったら、クライアント側の再設定で大変なことになりそうなような。

と思い。じゃあサーバ側 PC の不具合って何が考えられるのか。一番ありそうなのが HDD クラッシュ。

そこはバックアップの発想なんて誰にもない職場。おいらごときが「パソコンに詳しい人」扱いされるってほど。そして重要書類が1台の PC の HDD にたんまり入ってる。みんなそこにつないで仕事してる。

考えたらすげー危険な環境。

てことで、危険性を説いても、実際に災害に見舞われて大変なことにならないとわかってくれなさそう。てことでその重要書類のフォルダごと、おいらが受け持ってるクライアント PC に定期的に丸ごとバックアップ取ることにしたわ。とりあえず黙って始めたけど、あとでそれ言おうっと。

外付けの HDD なり SSD なりをサーバ側に差して自動バックアップってのがラクだけど、いくらかでも予算食うからな。どうも言いにくくて。

これもまた1から説明するのめんどいし。

つか「これだからパソコンに詳しい人は」と露骨にうんざりされるのがイヤで。

「パソコンに詳しい人」のレッテル貼られちゃった人の行き先って、なんでこうなんだろ。

生まれつきパソコンに詳しいわけでもなく、子供の頃から英才教育を受けてきたわけでもなく。大人になってから、人生のうちのそれなりのテマヒマカネをぶち込んで、自分で四苦八苦しつつ得た能力・技術なんだが。

おいらの場合は全然プロレベルじゃないんで、それでカネ払えなんて言えないけどさ、自分でできないことをタダでやってもらうその能力・技術に敬意くらい払ってほしいですじゃ。

それどころか悪態つくとか。

おいら個人にじゃなくあくまで PC に対しての悪態だけど、聞かされて気分のいいものではなく。こちとらそういう段階を我慢と根性で乗り越えて得た能力・技術なんだが。文句あるならメーカーの窓口に言ってほしいが。

つか本来の自分の仕事を差し置いてまでやってあげてるっつうところも都合よく無視ってどうなってるんだと。

「敬意を払われたい」ってのが間違いな気もしてきた。

職場内での解釈は、PC 付きの用務員だと思えば別に問題ないような。

「やっといて」と言われたことはできるだけこなすけど、手に余るようなら専門の業者を勧めると。

んー、やっぱこれ用務員だわ。

たぶん世の中的に、PC 付きの用務員って概念はまだないと思う。

世の中の職場の多くは、今や PC がないと回らんようになってる。てことで従業員には PC を扱うそれなりの腕前が求められるんだけど、その腕前を身につけるのはナマナカじゃないのが現状。

そこを何とか身につけてくださいよってのにちょっと無理があるような。

PC スキルの習得にぶち込むはずのテマヒマカネは、自分のプロ領域のスキルの習得・研鑽にぶち込みたくなるってのが、それぞれの道のプロなんじゃないかと。そういう「その道のプロ」にしてみれば、PC スキルの習得なんて、自分の領域とはあまり関係のないものなわけで。どうしても関心が低くなる。

何が悪いのかっつうと、インターネットブームが来て以来四半世紀。いまもって PC の扱いがめんどくさい・わかりにくい・腹立たしい、ってことじゃないかと。

あの頃、インターネットの普及と時期を同じくして Windows 95 が大々的にリリースされて、PC/AT 機の操作のわかりやすさが Mac にかなり追いついた。相乗効果で PC は爆発的に普及した。けどそれでも充分じゃなかった。PC に特に関心のない普通の人が普通に使う分には、いろいろ足りないところが多かった。

Mac, Windows とも、そこからは「もっとわかりやすく」を追求していくことになるけど、目立った改良といえば、2000年あたりに双方ともモダン OS 化して頑丈になった(めったなことでフリーズしなくなった)ことくらいかな。

Mac は同時に、見栄えをより美しくしたりとかアニメーションのギミックを増やしたとかそんなもん。PowerPC 時代はその割にはハードウェアの能力が貧弱だったもんで、動作が重くなったりメモリを食いまくったりでな。不便にしてどうするよってな状態でな。でも OS X になったら Mac 同士の共有設定がラクにはなったな。Unix 化の恩恵ですな。OS 9 と OS X の組み合わせはマジきつかったっけw

Windows は共有設定がいまだにめんどくさい。バージョン違いでの共有がまた、セキュリティの概念が違ってたりして輪をかけてめんどくさい……。

あと周辺機器の取り付け・取り外しで、いちいち PC の電源を落とさなくてよくなったってのもあった。けど誰でも簡単に使いこなせるようになったかっつうと、まだまだ道半ばな感じ。

んでもう「パソコンってのはそういうもんだ」と思ってたらさ、スマホの時代になったらさ、いやさ、スマホって使いやすいじゃないですか。意味不明のエラーダイアログとかめったに出ないし。ダイアログの文面も、誰でも理解できるように練られてる感じだし。電源入れっぱなしでいいから起動をいちいち待たなくていいし。

スマホは PC ほどには自由に何でもかんでもできるわけじゃないけどさ、普通の人がコンピュータに求める機能をほとんどカバーできてもいるわけで。

PC の使いにくさって「そういうもんだ」で馴らされてる面もあるけど、スマホに倣って改良できそうなツッコミどころがまだまだある気もする。

けどそんな素敵な改良はここしばらくはなさそうな雰囲気でもある。「そういうもんだ」が続いていきそう。

となると、職場内で、PC とユーザの間に入って両方の間を取り持つのが主務な係がいると、かなり有効なような。

んでもう「自分は/この人は PC 付きの用務員だから」となると、行き違いや軋轢も収まるような。

「あいつパソコンいじってばっかでろくに仕事してねえじゃねえか」 vs 「パソコンどうにかすることばっか押し付けられて本来の仕事できねえ」

いわゆる「パソコンに詳しい人」の仕事内容が現状で「(メイン)その職場が本業とする業務を行う人員+(サブ)PC 用務員」だからおかしいことになるわけで。PC の用務は片手間で済むほど簡単なものばかりじゃないってのがあまり知られてないからな。機密書類が全公開になってたのに気づいて設定し直すとか。その大変さ、わかってもらいにくすぎる。

そこをひっくり返して、「(メイン)PC 用務員+(サブ)その職場が本業とする業務を行う人員」あるいは「PC 用務員オンリー」なら、なんかいろいろスムーズになりそげな気がしてきた。

電話で叩き起こされた。

au ひかり の月額料金が安くなるお知らせだとか。通知を装った電話会社の乗り換え誘導って何年か前にあったっけなーまたそういうのかなーと。寝起きっつうのもあって、なんかこうムカつきながら話を聞いたさ。

NTT かソフトバンクから来てるんじゃなく、au から来てるらしい。んで話を聞いて進めていったらさ、「確認」としていろいろ聞かれ始めたわけですよ。そしたらなんだか微妙に怪しくてさ。

「プロバイダは」は普通に答えた。

「Wi-Fi の機器はどーたら」は「Wi-Fi 使ってません」。「えっ! 使ってないんですか!?」って何これ。おいら有線派なんだよ。

さらに住所の確認で、読めて当たり前の漢字熟語が読めないっつうのがなんかどうも。つか読めて当たり前の漢字が読めなくて、「くさかんむりに……」と字を分解して確認求めてきた。何なんだこの人。義務教育レベルの一般的で簡単な字だが。

でも漢字の概念と くさかんむり とは何であるのかとその名前は知ってるという、よくわからん状態。

名前の確認はまぁ、下の名前と漢字を訊かれて、それは照合としてオッケーか。普通に答えた。

生年月日。さも当たり前のように個人情報を根掘り葉掘り訊かれるのがイヤになってきた頃合い。なんとなく「別にいいじゃないですか言わなくたって」と返してみた。

したら向こうさん急にトゲっぽくなった。「この確認ができないと料金が下がりませんよ。それでもよろしいんですか?」。

半額とかじゃなく何百円だからな。つかそんな「恵んでやってる」な態度されるとさ、ますます従いたくなくなるわけで。

そして謎の表現。

「そうなるとこの電話は『不要な電話』ということになってしまいますが」

いやそれは、こっちが好きにしていい判断内容を、そっちが好きに判断するってだけだろ。なんでこっちにプレッシャーかけるんだよ。なんかこう「オレがオレを人質にしてるんだぞ。オレがどうなってもいいのか言うこと聞けコノヤロウ」って感じというか。今の仕事の取引先でもときどきそういう態度を取るところがあってさ。流行ってんの?

んで、こういう自虐的にトゲのある表現されると迷うところもあるんだけど、押し切ったった。「個人情報ですよ。なんでそんなのが必要なんですか。出しません」。

向こうは「では本当に不要な電話となってしまいますよ」と、なんだかよくわからない確認を求めてきた。

こちとら寝起きで機嫌が悪いんだよ。「あーもうそれでいいです」。

「では不要な電話だったということで」と向こうが話をまとめてくれたですよ。

途中、電話口の後ろで拍手が聞こえてきたけど、あれは何だったのか。同じ部屋の別な人が成約したのかな。

2019.8.30 補足: あのときなんでおいらは途中から嫌気がさしたのか。日曜の朝に叩き起こされたからってのも確かにあるけど、相手側にも原因があるような。

こういう電話での勧誘ってよくあるけど、話を聞きたくなる人/聞きたくならない人ってのがあるよな。たぶん話し方・受け答えのし方・言葉遣いとかの雰囲気なんじゃないかと思う。このときの人ってなんかどうも、微妙に嫌な感じをずっと漂わせてた気がする。

電話越しでも、笑顔って口調になって伝わるよな。彼は終始、笑顔な声じゃなかった気がする。そこが原因だったんじゃないかと。

8日前に行きつけのブリヂストンの店でタイヤを買ったわけですよ(2019.5.19)。待ってる間、店内のテレビ画面じゃ自社タイヤの CM が繰り返し流れてたですよ。

一方、なんか最近ひたすら YouTube 見まくってるわけですよ。いやまぁ前からなんだけどさ、最近特に、自分でも「ほかにすっことあんだろ」ってくらい見まくってるわけですよ。

タイヤを買って以来、YouTube 動画の合間の CM 、なんかブリヂストンのやつばっかなんですが。

おいらがタイヤを買ったのを、なんか Google にマークされてるような気がしてしょうがないんですが。

ちょっと変な言い訳になるけど、今これ書いてるのってさ、5月27日の午前2時半あたりなんですわ。5月19日ぶんの「タイヤ買った」ログも、今さっき書いたんですわ。おいらがブリヂストンのタイヤを買ったってのは、今まで特に誰にも言ってないし、5月19日にタイヤを買おうと決めたは当日のことだし。買うこと決める直前まで、古い夏タイヤをしばらく使い続ける案も生きてた。

周りには、おいらがタイヤを買い換えることに興味を持つ人なんて別にいないと思うし。

ましてや、店に行ってから安いタイヤを見繕うつもりだったんで、新しいタイヤを選ぶのにネット検索とか全くしてないし。

ていうか新しいの買うこと決めたのは、店内に入ってからだし。

けどさ、タイヤ交換を終えて家に帰って、いつもどおり おめがシスターズの最新動画を見てですね、あー今日もおもしろかったーと大満足するとですね、いつもどおり動画終了後は CM が入るんですわ。ブリヂストンの CM なんですわ。

「タイヤ屋で見たのがまた入ってるなー偶然かなー」くらいに思ってたんですわ。

この1週間、ブリヂストン CM が集中的に入ってるんですわ。

「ここんとこブリヂストンの YouTube CM が多いよなー。ブリヂストンって最近ネット広告に力入れてんのかなー」くらいに思ってたんですわ。

そして今日また おめシス最新動画を楽しんで、いつもどおりそのまま視聴者コメントを読むわけですよ。

多くの方々にはその位置で、動画内容に合わせたガンダムの CM が入ったらしく。そこがまたウケてたようで。

なんでおいらだけブリヂストンなんだと。

そこでようやく、「おいらがタイヤを買ったのが Google に把握されてる?」って気がしてきて。

件のタイヤ屋においらは会員登録してる。その会員の購買情報が Google に筒抜けになってるような気がする。けどタイヤ屋でのおいらの行動は、おいらのネットでの行動とは繋がってない。

そしておいらの住所でおいらの PC からネット接続して何を閲覧してるのか、も筒抜けになってて、タイヤ屋かクレカ屋からどういうわけか流出した顧客情報と紐づけられて特定されてる、っぽい、と考えたりして。しかもほぼリアルタイムで。つか YouTube も Google も、おいら何年もログインしてないのに。

Google 御中にはネット暮らしでいつも大変お世話になってはいるんだけど、こういう気持ち悪さがな。ログインしなくても行動を監視されてる。ネット上の行動だけじゃなく、物理的な実生活まで監視されてるっぽいことがわかったと。まじきめえ。

今さらだけど、とりあえず Chrome 使うのやめてみよっかな。そういや前にも、Google の日本語 IM が便利で使ってたけど、なんかいろいろ監視が捗られそうな気がしてな。Mac 標準の、変換候補出しや記憶がイマイチな日本語 IM に戻したんだったっけな。

そして Google Ads の間抜けな仕様というか。終わった案件をただ蒸し返す仕様というか。タイヤの購入はもう終わったのに、その後にブリヂストンの CM をひたすら流してどうするんだと。

前にも、HDD サルベージ業者を Google 検索して、連絡取って取引した後、しばらくサルベージ関係の広告が出まくったことがあった。

新型フィアット・アバルトのデザインがかわいくて、Google 検索から公式サイトを冷やかしに行ったら、その後にアバルトの広告が出続けたことがあった。

その案件や興味が終わったかどうかは Google は察知できんみたいだな。広告を出し続けてもまったく反応しないどころかスキップしまくるってので、さっさと気づいてもよさそうだが。

けどタイヤの場合、買った後だっつう情報は明らかなはずなのに、なぜにその後に広告を出しまくるのか。

HDD もクルマもタイヤも耐久消費財だろが。いったん動きがあったからってそうそう簡単に買うものじゃないだろが。

間抜けな仕様にしか思えないけど、もしかしたら、こうしたほうが広告主へのリピート率が上がるとか、広告のクリック率が上がるとか、そういうデータがあったりして、それに基づいてたりするんだろうか。

あるいは「お前を特定して監視しているぞ」と、わざとほのめかしてるのかな。じゃあそんなことする意味は何なんだと。闇の組織の陰謀ごっこしてどうするんだとww

ファーウェイの機器が情報を抜き取ってるっつう見解がアメリカ政府から出されて、締め出す動きになっとりますな。

中国ならやりかねんって感じで納得しちまう話だけどさ、アメリカ政府の情報機関(NSA というところらしい)が実際に個人の情報を監視してたっつうのが、ウィキリークスだったかスノーデンの暴露だったかで明らかになっちまったよな。

業界内で支配的な IT 系や通信系の企業に協力させてもいたそうで。アメリカもファーウェイと同じことしてんじゃん。

アメリカの場合、暴露されて「もうやっていません」と言ってるみたいだけど、アメリカの法律では米国民に対するスパイ行為は禁止だけど、外国に対してはオッケーらしく。てことは日本人の通信情報は監視可能ってことで。おいらもフツーに監視下にあるんじゃないのかと。

あとまぁ NSA が分析してるのはメタデータ(データを集めて作ったデータ。統計学的な分析をするためのもの)であって、個々のデータは監視していないってことになってるらしい。けど何やってるのか原則非公開なんで、どうにでもできる言い訳とも言える。

Google の場合、NSA に協力させられてるっつうより自発的にやってる気がする。メタデータももちろん分析してるんだろうけど、個人を特定して行動を監視してるっぽいことが、広告の掲示ぶりに出てしまってる。

ネット上の行動だけならまだ、監視されるのもわからんでもない。Google にかなり依存してるからな。けど実店舗での購買まで特定されて、リアルタイム監視されてるとは。

アメリカ政府がファーウェイを責めるのは理解できるけど、自分とこの企業は大丈夫なのかと。

そういや Google は長いこと中国市場に入れないでいたっけな。今はどうかわからんけど。

中国国内は政府がネットを監視してるのが前々から知られてるわけで、政府にとって都合の悪い情報を広めないようにしてるわけで。そうなると Google には入ってきてほしくない、となるわけで。

という、「Google(善玉)vs 中国政府(悪玉)」説をおいらはなんとなく信じてきた。

その面も大きいだろうけど、中国政府にとっては、自国内の個人や企業、政府機関の情報を外国に漁られ放題になるのもイヤだったのかも、なんて邪推してみたりして。こうなるとむしろ Google のほうが悪玉だわな。

医学ですごい成果が出ましたな。

市販「液体のり」、白血病治療の救世主に? 専門家驚嘆 - 朝日新聞 DIGITAL

白血病の治療に有用な物質がアラビックヤマトの主成分ってあんた……。

詳しくはネット検索とかでどーぞ。

しかし前々から疑問に思ってたのが、「アラビックヤマト」っつうネーミング。慣れてて普段はなんともないけど、ふとその意味に気づくたびにシュールな感じもあるような。アラビアの大和ってなんぞ???

んで検索で調べたら、出てきたですよ。

液状糊の代名詞「アラビックヤマト」の秘密教えます! - オエステ会

「アラビックヤマトの発売元のヤマト株式会社さんは、1899年(明治32年)創業、当時、糊は保存ができず困っていたところに『保存のきく糊』としてヤマト糊として発売したことが始まりです。社名の『ヤマト』は日本一の糊にしたい、商売が大当たりしますようにと願いを込め、丸的に当たり矢のマークをそのまま社名にしたそうです。また日本の旧国名(ヤマト)にもかけているとか。(中略)アラビックという名前の由来は、明治時代には輸入されていたアラビアゴムを主成分とし、手を汚さなくても糊がつけられるという便利な『アラビアのり』というものがあり、その名残を残しつつ生まれたのが『アラビックヤマト』だそうです」

そうだったのかー。

Wikipedia「ヤマト_(文具)」によると、「保存の効く澱粉糊=腐らない澱粉糊」らしい。そうかー明治時代の糊は腐ったんだな。まぁ澱粉糊って米のごはんから手作りしてたろうから、長く置いとくと腐っちゃってたんだろうな。てことは、糊を使う場面になると、余ったご飯からいちいち作ってたんだろうな。てことは、糊を使う場面でたまたま余ったご飯が手元になくて困ったことになったりして、そのためにわざわざご飯を炊くのはめんどくさいとか気がひけるとか、そういう葛藤も普通にあったんだろうな。

んで、米の糊ってどうやって作るんだろう。と、調べてみた。

米糊の作り方 - ululu うるしな日々の事

300年もつ障子が張れる。お米でつくる「食べられる糊」を作ってみたよー! - ちはるの森

なんてーか、けっこうな労力をぶち込む必要があるような。

ってさ、澱粉だったら片栗粉でいいんじゃね? 労力をぶち込むのは米粒を破砕するところらしい。じゃあ最初から粉なら話が早いだろ。と思ったら、そうしてる方が既にいらした。

手作り糊で、こんなことが出来る - デイリーポータルZ

水で溶いた片栗粉を火にかけて10秒でできたそうな。一方、米粒から作ったら2時間かかったとか。つか、米を砕くとかお粥からとか片栗粉でって、おいらがおぼろげに知るご飯粒の糊とちょっと違うような……と思ったら、あった。

ご飯でのり(糊)を作る - Bumik

水をちょっとずつ足しながら練っていけばいいらしい。

んでこの米の糊って、上で紹介したサイト様がたによると、漆器に使うんだな。そして耐用年数300年とか。

なんかこう、おいら幼少のみぎりはご飯から作った糊なんて「ままつぶのり」とか呼んで、小馬鹿にしてたような気がする。みみっちいイメージというか。

全然みみっちくねーし。むしろ伝統工芸に必須の高級な手段だった。

はやぶさ2がターゲットマーカー2球目を投下成功ですな。

はやぶさ2「ターゲットマーカ」投下を確認!JAXA - エキサイトニュース

はやぶさ2、誤差わずか3メートル ターゲットマーカー投下成功 - 毎日新聞

またちょっと身軽になれたですな。

前回の着陸時は SCI を積んだまんまだった。今回はそのぶんがもうないわけで。SCI で掘ったクレーターに着陸するわけだから。てことで、こんかいはまたちょっぴりだけどターゲットマーカー1個分もさらに軽くなって、これからの着陸ミッションは機動性が幾分上がってるんじゃないかと。

つか現時点じゃ着陸するかどうか未定なんだな。ターゲットマーカー投下の降下で撮った着陸候補地近辺の高解像度画像を元に、これから着陸シークエンスを慎重に検討するって段階なんだろうな。おお、もう一回降下するんだな。2球目のターゲットマーカーが落ちたあたりの地形を詳しく調べるんだな。

降下・接近までならもうお手の物な感じだな。初代 はやぶさ の時はそれさえも四苦八苦でな。

あーでも前回の降下でちょいとトラブったよな。レーザー測距計を長距離用から短距離用に切り替えた時に異常な数値を出力したらしく。切り替え時にノイズが発生してたのが原因と判明。今回はそこを修正して臨んでうまくいった。人の手が届かないほど遠くにある探査機を修正ってのもまたすごい話で。きっとソフトウェア的な改良なんだろうけども。とはいえノイズ発生って多分にハードウェア要因のはずなのに。

当初は3回を予定してた着陸を2回に抑えることにしたから、推進剤もそれだけ余裕ができたろうし。それでトラブルに対する気持ちの余裕もあるのかもな。

ってまだ2回目の着陸をするかどうかは検討中なんだったっけ。どうか「着陸」の判断が出ますように。一番着陸したいのは中の人たちなんだろうし。

けど SCI 運用でできたクレーターって、でっかい岩が残ってるよな。掘ったぶんだけ露わになってしまって。吹き飛んでくれればよかったのに、そこまで都合よくはいかんかったな。

「実線で囲まれた部分が、人工クレーターの中心部分となる円形の領域、点線部分がくぼんだ領域」だそう。実践の領域にある はやぶさ2画像は、おいらが大きさを合わせて貼り付けてみたやつ。

その左側の、はやぶさ2サイズの大岩が吹き飛んでてくれれば、着陸の検討も即決だったかもなぁ……。あの岩、もう半分くらい地中に埋まってるんだろうか。

(2019.8.30 補足: この人工クレーターの愛称、「おむすびころりんクレーター」に決まったw 命名の決め手は、まさに上に書いた岩。今にも穴の中に落ちそうなおむすびに見立てたのだそう。上手くてかわいいネーミングですなぁ)

NASA のオサイリス・レックスが探査中の小惑星ベンヌって、リュウグウと性質が近いとされてはいるけど、表面の岩ごとの明るさが全然違うんだよな。リュウグウだとだいたいどれも同じなのに。この違いを生んだ要素って何だろね。単に撮影カメラの違いかもだけどさ。

んーでも、はやぶさ2本体にはカメラが複数台あって、着陸機のイブー、アウル、MASCOT もそれぞれに別物のカメラがあって、どれも岩ごとの明るさの差がほとんどない画像を送ってきてるんだよな。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |