1カ月後から令和元年ですよ。

まさかのというか、日本の古典からとは。そこも今回の候補の範囲に入れるって話は前々から出てたけど、範囲に入れたからって初回からそれは来ないでしょと思っててさ。

いやーびっくり。

びっくり&がっかりだったの中国らしく。平成まで毎回、中国の古典から引用してきたわけで。今回から日本の古典も含めることは先方も承知だったらしいけど、おいらと同じく今回も中国から来るだろうと踏んでたのは想像に難くない。そりゃあそう望んでたろうなーというか。

それが、「令和」の出典は万葉集。けど歌からじゃなく序文からでして。この序文、漢文でして。

日本人が作った文章だけど、中国語で書かれてるわけで。どうかそのぶんは中国さんには溜飲を下げていただきたく。

元号を今も使ってる国は日本だけだそうだけど、その習慣・制度の出自は中国だからな。本家の中国が気にするのもわかる。

今回は出典が初めて中国古典以外になったけど、中国文化がおもっきし出てるところからってことで。

しかし万葉集の時代って仮名文字がなかったから、序文が漢文ってのはまぁそうなるだろうな。けど和歌を記録するのに漢文に翻訳しちゃ意味がないから、万葉仮名なんつう、今の感覚だとけっこう無理ある形で記録したわけで。

後の世で、その使い方をもとに仮名文字が発明されることになったんだろうな。

しかしまぁ平仮名なんて、漢字をいちいち書くのが面倒で、崩して書いてるうちに自然発生したものらしく。「どこの誰それが研究を重ねた末、何年に制定した」というのがない、ってのはまたこれはこれで面白い成立のしかただなーなんてさ。

仮名文字が成立した後も漢字を捨てず、混ぜ書きスタイルだしな。きっとこれも制定した人が特にいなくて、なんとなくこうなったんだろうなw

「全部この文字体系のみで統一」なんてバッキリした目標・目的設定じゃなく、「とりあえず今よりラクに読み書きできるといいな」的なアバウトさのなせる技なんじゃないかと。んで令和まであと1カ月の今。それまでに日本語の表記もいろいろ変遷があったにせよ、漢字仮名交じり文の読み書きにまったく不便を感じないし。

日本語での漢字もな。表意文字ってことにして(本当は表語文字)、1つの字に何通りもの読み方を与えるとかw 本場の中国だと表語文字なんで、1字に1つの読み方っつうルールらしく。で、その読み方だけ見ると音節文字ってことにもなる。

漢字が日本に来た時点で、日本語は中国語と全然違う言語ってのもあって、表語文字としての性質も一応受け継いだけど(音読みのこと)、表意文字として1字あたりいくつもの読みを持ったり、熟語にはまた全然違う読みを当てたり(「秋刀魚 [さんま]」とか)、あるいは音節文字(万葉仮名。のちの平仮名)として場合に分けて扱ったわけで、非日本語圏からはどう見てもカオスな事態になったと。

英語も他のヨーロッパ人は「綴りと発音が一致しない」とネタにしてるみたいだけど、日本語なんてそれどころじゃないわけで。けど日本人としては、1000年かけてこの文字体系を育てて慣れ親しんでるんで何ら不便を感じないどころか、むしろ日本語の読み書きはこれ以外は無理ってな状態。

最近は日本に興味を持つ外国人が増えてるんで、中には難解極まりない日本語表記をどうにか変えさせたい人たちもいるみたいだけど、当の日本人がこのスタイルを大好きすぎて、変える気なんて毛ほどにも持ってないからな。

そういや明治・大正のあたりは、日本語表記をローマ字に替えるべきっつう議論がけっこう真面目に取り沙汰されたらしい。当時は日本語表記の標準を政府がきちんと決めた直後だったろうから(江戸時代までは何事もなりなりの自然成立主義だったかと)、そのことへの反発もあったかもな。明治・大正から昭和・平成を経て、表記の常識も日本語自体も変遷してきたわけで。けどローマ字表記になんなくてよかったですわ。

ローマ字しか読めん人ばかりになると、自国の過去の文章を読めなくなるしな。

ていうか一番やばかった時期は明治でも大正でもなく、第二次大戦直後だったとか。進駐軍が日本語のローマ字表記を進めようとしたとか。「複雑で非効率な日本語表記体系をローマ字に替えれば、識字率が上がってより良い社会になるはず」という理屈だったそうな。まぁ建前はそうでも、本音は欧米化を進めたかったんだろとは思うが。んで日本全国で識字率を調査したところ、アメリカでの英語の識字率よりずっといいスコアが出てしまってw、この論議はそっ閉じになったとか。

この話がどこまで本当かわからんけど、本音はどうあれ、公に出した建前の間違いを認めて、事実に従ったのは立派だったかと。

ともあれ(←強引に話を戻せる便利な呪文)、まだなんだか馴染みがなくてな新元号・令和。来月からの長い付き合いで、普通になっていくんだろうな。平成までみたいに、その時代はこの言葉抜きには語れない、な存在になっていくんだろうな。

早くしっくり来たいような、まだもったいないような。

イモヅルで、古代メソポタミアの楔形文字とか。

これも音節文字ってくくりじゃ仮名文字と同じ(構造が違うけど)。表意文字として使うときもあるんで、文章は漢字仮名交じり文みたいな形になってるらしい。

楔形文字はシュメール語を表記するためにできたものだけど、シュメールと同じメソポタミア文明に入ってたアッカドでも、アッカド語の表記にうまく使ってた。その後、エジプトを含めたオリエント世界じゃアッカド語を楔形文字で書くのが国際標準になったとか。

けどメソポタミアからちょいと離れたヒッタイト(今のトルコのあたり)じゃ、楔形文字の決まりごとは自国語の表記にあまり都合が良くなかったらしく。けど楔形文字を使ってくことになって、表意文字として使ったらしい。音節文字としての側面を捨ててしまった。

現地化ってやつですな。日本語の漢字もヒッタイトの楔形文字も。

漢字は日本語に入ったら、表語文字だったのが表意文字にされたり、崩した形を日本独自の音節文字にされたりした。で、独自様式の漢字仮名交じり文が成立した。

楔形文字はもともと、表意文字+音節文字で漢字仮名交じり的な使われ方だったのが、ヒッタイト語に入ったら表意文字のみになった。

それぞれ逆向きな変遷を辿ったわけで。つか、文字の使われ方ってけっこう自由なもんなんだな。

すでに形が決まった言語と文字体系を使うだけの身分としては、言葉も文字表記もガッチリしたものにしか思えなかった。けどそこらへんの変遷を少し整理してみたら、いやほんと、案外フワフワしたものだったんだなーって感じ。

どもどもどもー! おめがってる!?

最近 VTuber の おめがシスターズにハマってて。

ほぼじゅびふぉ の入荷が止まってしまってるのってさ、はやぶさ2関連に気を取られてるからかと思いきや、それもあるけどさ、その前から おめシス動画見まくってるとこからだったり。

ほぼじゅびふぉ 作業してたら、そのとき扱ってた曲の関連動画として Beat Saber 実況を見てしまって。このゲームがまたかっこよくて見とれてしまった。けど操作方法とかなんだかよくわからくてさ、むしろ興味出てしまった。関連動画を渡り歩いて、どうも HMD を使ったバーチャルゲームらしいとわかったのはいいとして、たどり着いたのが おめシス動画。

そこからカニノケンカっつう対戦ゲーム実況へ。ゲーム自体もおもしろいけど、大盛り上がりな二人の実況がもうなんだかもうおもしろくておもしろくて。

なんかもう気がついたら一緒にゲラゲラ笑ってた。

んでまたなんとなく見た、クラッシュアイスっつうボードゲームの実況。モノマネしながらプレイとか。笑うなってほうが無理。

ゲーム実況だけじゃなくいろいろ変な企画もしてて、いちいちツボっちまって。

流れで、よくゲスト登場する甲賀流忍者ぽんぽこの動画もいろいろ見てるうちに、ぽんぽこのお兄さんがやってるピーナッツ君の動画にハマったり。

そうこうしてるうちに おめシスが新作動画を出しててまたそれ見たり。

ほぼじゅびふぉ が止まってしまってるのって、そんなわけだったり。

おめシスはいいぞ

おめシスはいいぞ

おめシスはいいぞ

直径 1km 未満の小型の小惑星表面は、どうも岩だらけでゴツゴツがデフォな感じなわけで。

このことの初発見は、初代 はやぶさ による小惑星イトカワの探査でなされた。で、はやぶさ2でのリュウグウ探査、オサイリス・レックスでのベンヌ探査で、ちっさい小惑星ってのはそういうもんなんだろって流れ。

実例たったの3個だけど、傾向を見るに、

イトカワみたいに形がイビツだと、星の表面に平地の地域があるかも(地域によって表面状態にバリエーションが出るんで)。リュウグウやベンヌみたいに形が球に近いと、表面状態は一様なんでどこもゴツゴツ。

そんな感じかと。

それぞれの小惑星に向かった3機の探査機。初代 はやぶさ、はやぶさ2、オサレク。まだ見ぬ対象天体の様子について、それぞれ当時最新の予測を信じて機体の設計をしたわけだけど、どれも想定外のゴツゴツぶりに泣かされてるわけで。

この出たとこ勝負の現状、なんとか改善できんもんかな。

ある程度はできてる。初代 はやぶさ がイトカワを現地探査した後、赤外線天文衛星 あかり がイトカワを観測。両者のデータを突き合わせることで、ある小惑星を赤外線で観測すると、大きさや表面状態がより詳しく予測できる、となった。これで、リュウグウはゴツゴツ系だなというのが、はやぶさ2打ち上げ前から判明してた。

けど、ちっさいイトカワにさえ平地があったんだから、もっと大きいリュウグウにはなおさら平地があるだろっつう予測は見事に外れた。平地がありそうかどうかまで事前に予想できる方法はないもんか。

そして同じ楽観的予測のまま、イトカワサイズで形が球に近いベンヌを選んでしまったオサレク。かつて地球に近づいたことがあって、地上からレーダー観測できた。そのとき取得したデータからの予想で、表面はレゴリスに覆われてパフパフのはずだった。のが大外れ。サンプル採取に関して一番ひどいクジ引いてしまった。

まー、小型の小惑星を地上からレーダー観測するのがかなり当てになんないことが発覚してきたのって、実際に探査機を飛ばして近接観測するようになってからだからな。

てなことで、ガセネタ掴まされて開発したオサレクの採取機構は、砂地・砂利敷き限定対応。はやぶさシリーズとは比べものにならんくらい大量にサンプルを採れるのが自慢だった。オサレクがベンヌに近づいて本当の姿を目の当たりにする直前までは、「はやぶさシリーズとは違うのだよはやぶさシリーズとは!」的に豪語してたからな。

NASA は能力はもちろん相当な根性もあるんで、なんとかしてしまいそうでもあるけど。その根性、「他国に先を越されてる」っつうのが元で見事発揮できそうなような。

小型の小惑星の表面状態の予測って、上に書いた、3つの実例からの類推って少しは使えそうなような。科学者の方々ももちろんそれはわかってるはずなわけで、そこを定量化して……なんてことが進んでるかもな。それにしても実例の数が少なすぎだけど。

なんでまたちっさい小惑星はゴツゴツなのか。なんでもっとでっかい小惑星みたいに砂で覆われてないのか。

という解説は、前にイトカワ関連の動画で見たな。おお、これだ。

10年前の動画か。初代 はやぶさ が地球へ帰る前ですな。最後のトラブル発生の7カ月前。てなことで「こんなこともあろうかと」動画よりも前。てなことで、まだまだま はやぶさ が世の中的にはマイナーな存在だった頃。その時期に出された動画。画面の縦横比がスタンダードサイズってのも時代を感じさせるなぁ。

そして当時の JAXA 公式動画のオープニング音楽はダサかったww

ちっさい小惑星の表面重力はなおさら小さい。隕石衝突で飛び散る破片のうち、大きいものは遅く、小さいものは速い。大きいものは脱出速度以下でまた星に戻って来やすいけど、小さいものはあんまし戻ってこない。てことで砂はかなり吹き飛んでしまって、残るのは岩だらけになってしまう。もっと大きい小惑星は重力がより強いんで、砂が戻ってくる量が多い。

動画の解説でそこがわかる。

あとは、なんでイトカワみたいなイビツな形の小惑星には平地ができやすいのか。または、なんで球に近い形の小惑星には平地がないのか、って疑問ですな。

動画中で ブラジルナッツ効果 の解説をしてるね。大きい石と小さい石とを容器に入れて混ぜて揺さぶると、大きい石が浮き上がってくる、というやつ。小惑星でいうと、隕石の衝突で星全体が揺さぶられると、ブラジルナッツ効果で選別が起きやすくなる。で、小さい粒は重力的に「坂の下」のほうに集まると。

イトカワでいうと、平地は細長い形の真ん中あたりにできてる。より重心位置に近い、まさに「坂の下」のほうなわけで。

これが、星の形が球に近いと、坂の上・下の高度差や勾配角度があんましないことになる。ブラジルナッツ効果もあんまし働かないんじゃないかと。

だから小さくて球形に近い小惑星ほどゴツゴツだらけで平地がない、となる。という感じで納得できますな。

しかしこんな納得、はやぶさ2がリュウグウに近づいて写真を撮るまで、世の中で誰もできてなくてな。はやぶさ2チームもオサレクチームも、ある程度のサイズの平地はあるだろと思ってた。専門家さんたちでさえそんな感じなんで、当然というかおいらもそう思ってた。

はやぶさ2のサンプル採取の着陸精度は当初、野球場くらいの広さの平地のどこかに降りられればよかったはずが、実際はピッチャーマウンド程度の広さに降りるしかなかったわけで。

そういやリュウグウのサイズの目安を見るために、東京ドームを貼り付けた画像を作ったっけな。

当初の着陸誤差は半径 50m だったのを津田プロマネが「野球場」と例えてた。観客席を含まない、フィールドだけの話ですな。てことで想定してた「半径 50m」は、上の画像の東京ドームより2回りほど小さいはず。でもまーこの画像でも大まかに、はやぶさ2チームがだいたいどのくらいの広さの平地を想定してたか、その雰囲気を掴めるような。

地球と往復しやすい小惑星、直径 1km 未満ばかりなのかな。もっとでっかいのはないのかな。でかけりゃでかいほどレゴリス平地がありそうなんだが。

イトカワ以前の小惑星探査って、直径 10km オーダーのやつばっかしなんだよな。そこでいきなり最大長さ 500m 程度のイトカワに行ったもんだから、まさかの表面状態にびっくりだったわけで。んで実はイトカワに平地があるのは星全体の形がイビツだったからなのに、「イトカワに平地があったんだから、1km 未満サイズのほぼ球形の小惑星にも普通に平地があるはず」と考えて、はやぶさ2とオサレクは出撃した。

「その装備で大丈夫なのか?」「ああ、問題ない」(死亡フラグ)

とりあえず はやぶさ2のほうは1回目のサンプル採取に成功できたからいいものの、オサレク、その装備で大丈夫なのか?

今さら「その装備で大丈夫なのか?」っつったってもう遅い。持ってった装備でどうにかするしかないわな。

んー、初代 はやぶさ が最初にターゲットにしてた ネレウス はどうなんだろう。

地上から撮ったレーダー写真を見る限りは球形に近いっぽい。影になってる部分は不明だけど。気になる直径は 1.4km。んー、サンプルリターン対象の3小惑星よりは大きいけど、そんな大した違いでもないような。けど、初代 はやぶさ 以前と以後の探査対象の小惑星のサイズ差を埋める存在ではあるな。

小惑星サンプルリターンがまだ続くのなら、次はネレウスいかがでしょ? 初代 はやぶさ チームは はやぶさ の能力的に難しくて諦めたそうだけど、いったんはターゲットに決まったってことは、けっこういけそうだったったことでもあり。性能を上げた機体ならいけるだろってことでもあり。

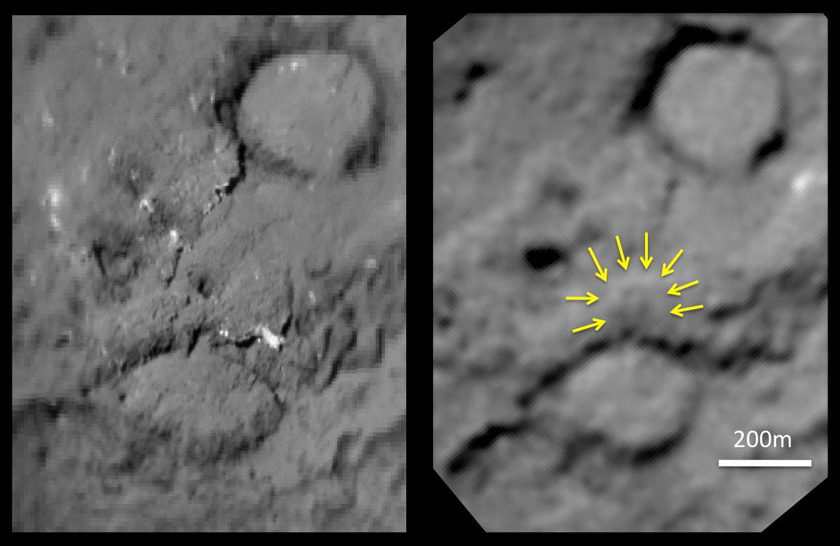

はやぶさ2のリュウグウ表面爆破ミッションキターーーーー!!

無事に成功したっぽい。

DCAM3 からの単発画像が発表されるのは数日後かと思いきや、夜にはもう出てたですよ。

とりあえず、はやぶさ2底面の広角カメラが捉えた、分離直後の SCI。

(2019.8.30 補足: 背景は宇宙の漆黒かと思ってたけど、黒すぎるリュウグウ表面らしいww)

こっちから見える向きに反射材が貼ってあるのかな。だいたい等間隔で、1カ所だけ間隔が半分のところも光ってるね。連続写真にしたとき、SCI が順調に自転してることを見るためかもな。

そしてアナログカラーカメラが捉えた単発写真。下が拡大したもの。

んーまぁもうちょっと大きくくっきり写ってくれるかと思ったけど、NTSC 規格映像の限界だわな。あんまし望遠にすると、肝心の爆心地がフレームアウトしちゃうリスクもあったろうし。

それよかカラーだからさ、リュウグウの色をまた見れたのが嬉しくて。2月22日の CAM-H で撮った着陸動画もまたカラーのはずだったけど、露出を取りすぎてほとんど白黒映像にしか見えんくて。次の着陸のときはそこらへん再調整していただきたいところ。

んで今回の画像。NTSC は昔のテレビの規格だから、画質がまた懐かしい感じですな。IKAROS に積んでた DCAM1, 2 も同じく NTSC でな。やっぱし画質がそれ独特だったな。

NTSC カメラ1台ずつしか載ってなかった DCAM1, 2 と違って、DCAM3 にはもう1台、高解像度のデジタルビデオカメラも載ってる。画像・動画のデータ量が大きいしガチの学術用なんで、このカメラが写したものが出てくるのは論文発表の形になると思う。てことでしばらく先になるかと。けどこのデジタルのやつ、ガチの学術用ゆえに白黒でな。たぶん特定の波長の色フィルタをかましてあるんだろうけど、1色=白黒ですわ。

正直、白黒のリュウグウ画像はもう、素人にとってはもう……って感じもあったりしてな。とはいえリュウグウはカラーで見ても、どこも同じ色みたいでな。イトカワはカラーで見ると色や明るさのムラが見えて楽しかったけど、リュウグウはどうもそうはなってないっぽい。てなことでリュウグウは白黒でもカラーでもむしろ同じと割り切るべきものかもな。

ていうか今回の記者会見でステージの傍にあったリュウグウの模型、すごい真っ黒だったんだけど。あれってきっと色を忠実に再現したものなんだろうな。そういや はやぶさ2がリュウグウに着いて画像を地球に送り始めたとき、はやぶさ2チームの人たちは「消し炭の色」と言ってたっけ。おいら「消し炭」が何なのかよくわかってないことに気づいて、慌てて調べたっけな。

んー、カメラなら露光時間をいじれば明るさはどうにでもできるけど、例えば人がリュウグウの近くに行って普通にリュウグウの姿を見たら、記者会見の模型みたいな消し炭色なんだろうな。宇宙じゃ背景も真っ暗だわな。太陽も照ってる中、背景にちゃんと星々が見えるのかどうかはよくわからん。たぶん宇宙船の窓枠の向きによるか。太陽が窓枠に当たってるとそこが光っちゃって、窓から外を眺めてる人の目がその明るさに合わせてしまう。そうなると星々は見えないだろうな。

で、そんな至近距離からリュウグウを見たら、どう見えるんだろ。星々の背景をくり抜くような、菱形の暗黒小惑星の趣なんだろうか。それとも太陽光に照らされてる部分が見えてると、その明るさで星々は見えないのかな。

いやさ、カラー画像が見れて嬉しいのは嬉しいけど、本当のリュウグウは衝撃的なまでに黒いってわけでさ。そしてリュウグウって岩だらけじゃないですか。いやもうカルガリ冬季オリンピックの黒岩彰を思い出しちまったですよ。しかし地球の黒い岩ってどれも、リュウグウほど黒くはないかと。

炭素を含むからそこまで黒いらしいけど、じゃあ「炭素を含む岩」って何なんだよと。なんか想像できんぞな。地球には恐らく存在しない鉱物とも言えそうなわけで。こりゃサンプルの到着が待ち遠しいですな。

てことで、あとはサンプル採取の2回目と。今日できたてホヤホヤのクレーター、はやぶさ2が着陸しやすい状態になってるといいな。リュウグウの表面重力が地球の8万分の1しかないってことで、今はまだ爆破でできた土砂が、クレーター周りの広い空間にごっそり漂ってる状態と思われるわけで。はやぶさ2チームは、落ち着くまで2週間くらいかかると見てるらしい。

クレーターの内側に着陸・サンプル採取できるかどうかは、その後に様子を見に行って確かめるそうで。たぶんそのときクレーター周辺の立体画像を撮影して、前回の着陸ミッションみたいに測量するんだろうな。

クレーターのサイズ見込みは直径 1〜10m だそうで。どうか 10m に近い方へ、できればもっとでっかく、できれば底が浅くできていますように。

……、

……、

……。

いやいやいや、黒の碁石はめっさ黒いだろ。漆黒だろ。あれってリュウグウくらい黒いのかな。もっと黒いのかな。

那智黒石(なちぐろいし)

これが、黒い碁石の代表的な材質らしい。んでまぁ地質学を全くわからんおいらが調べた結果、粘土鉱物 というのが黒さの秘訣なような気がしてきた。して粘土鉱物の主成分はというと、「一般には層状ケイ酸塩鉱物のこと」らしい(「要出典」チェックが入ってるけど)。炭素じゃないのか。てことで、リュウグウの黒さとは別物らしい。

いやほんと「炭素が混ざった岩や石」ってのが全然想像つかないんだが。

(2019.8.30 補足: 戦後の日本が国外の土地で、土地主の許可なく銃撃・砲撃したのって、もしかして はやぶさ2が初かww 許可ありだと、アメリカでの自衛隊・米軍の合同演習があるけど)

はやぶさ2の人工クレーター生成、マスコミでも大きく取り上げとりますな。世界初の偉業ってことで。

んでもちょっと過熱気味というか、いささか誤解を招くなんちゃらというか。

他天体での人工クレーター生成は世界初じゃないぞなもし。「小惑星で and 意図的に」なら世界初だけど。

アメリカの探査機 ディープ・インパクト は2005年にテンペル第1彗星にインパクタをぶつけて、噴出した物質の成分を調査した。それでできたクレーターも確認できた。下の画像は、クレーターを作る前と後の比較。それとインパクタ衝突時の動画。

クレーターを作る意図なしに、小惑星にクレーターを作ってしまったかもしれない例としては、これもアメリカの探査機 ニア・シューメーカー があったり。ミッションの最後、当初予定になかった着陸を敢行。これがどうも軟着陸というより衝突に近かったらしく、「着陸」と同時に通信が途絶えた。で、現地にクレーターを作ったかも。探査対象の小惑星は小石やレゴリスに覆われてるんで、そりゃもう目鼻立ちくっきりなクレーターができたんじゃないかと。

お月様には何十個もの人工クレーターがあるはず。

ミッションを終えた月周回探査機のいくつかは計画墜落させて、舞い上がる土砂を地上から観測、スペクトル分析して成分を特定、ということがよくある。日本の ひてん と かぐや もやった。

アメリカの探査機 エルクロス は、ディープ・インパクトと同じことを月の極域で行った。けどクレーターの確認まではできてないっぼい。

アポロ計画じゃ打ち上げロケットのサターンVの3段目を月に衝突させて、月面に設置済みの地震計(月震計)でデータを取った。

月での衝突ミッションはどれも、目的がクレーターを作ることってわけじゃないんで、そこにクレーターができたかどうかの確認はされてないんだわな。けどまぁ普通に考えて、それぞれでクレーターができとることでしょうと。

報道は「短くわかりやすく」が必須なんで、いろいろと枝葉を切り落とさなきゃなんないのはわかる。んで今回みたいに大きく扱われるトピックだと、中には切り落としすぎな例も見受けられるなーってことで。

中国も小惑星サンプルリターンに興味を示してるんだね。

中国の小惑星探査計画、日程が明らかに - SciencePortal China

情報源の欧陽自遠氏は、中国科学院院士、中国月探査プロジェクト初代首席科学者だそう。てことで、月探査プロジェクトの元トップらしい。

中国は宇宙開発に邁進してるけど、国威発揚の要素がかなり強いんで、政治利用できるトピックに集中しとりますな。プロパガンダと実利用が見込めそうな、要は一般人に成果がわかりやすい分野というか。

小惑星探査は最近は華々しいイメージも出てきたけど、今もってマイナー&マニアックな感じでもあるような。じゃあ中国がどこまで本気なのかってのは、政治家がこの話題を出すかどうかでわかってくるかと。月探査プロジェクトの人は専門家だからな。そりゃ小惑星探査にも関心が高いだろなってことで、この情報だけじゃまだまだわからんというか。

記事のはじめのほうじゃ「中国は現在、小惑星探査の初歩的な科学構想を策定中だ」としてるけど、最後は「探査では、サンプル収集を実現するため工夫するべきだ」となってる。たぶんステップを踏んで、継続的に技術を高めた上でのサンプルリターンってことじゃないかと。

じゃあかなり先のことなのか。

サンプルリターンは嫦娥計画に入ってるんで、月サンプルリターン計画はかなり具体的なところまでできてると思う。その技術を小惑星でも、と考えると、中国にとっての新規開発の要素は、深宇宙での探査機の航行・運用技術くらいじゃないのかと。再突入での耐熱カプセルと誘導は、弾道ミサイル技術がもうある。そのままじゃ使えないにしても、基礎技術はもうある状態。

着陸とサンプル採取は、月と小惑星じゃ「まともな重力がある/ない」と「地球との距離差」で条件が違うけど、「まだ月に軟着陸したことない日本にできたんならできるだろ」って考えてもおかしくないような。

とりあえず中国の宇宙開発は、やると決めたら潤沢に予算をぶち込むっぽいんで、初代 はやぶさ みたいにいきなり下駄履かせて背伸びして、なんて無茶はしないんじゃないかな。国威発揚絡みってことは、失敗は大変ヤバいってことでもあるだろうし。で、アメリカがたどってきた道と同じく、片道のフライバイ探査から始めて(嫦娥2号で実施済み)、片道ランデブー探査、そしてサンプルリターン、と段階を踏んでくるんじゃないかと。

けど小惑星サンプルリターンは日本が世界初でいきなり成功して、今2回目の最中。宇宙技術の開発速度が遅いはずのあの日本が、もう2周目を半分回った。アメリカも追随。アメリカは段階を踏んだ上で実施中。

追いつき追い越したい中国目線で考えて、さてどっちの道を採りたくなるか。後追いする目線で言えば、両方とも既に実績ある形になってる。となれば、コスパと即効性に優れた日本方式に傾きそうな気もする。ただ、失敗リスクが高いのはちょっと……というのはあるな。

日本の小天体探査は、初めての地球引力圏外脱出でハレー彗星のフライバイ探査。次が20年後の小惑星サンプルリターン。毎回無茶。

てことで日本の感覚だと、「段階を踏むってそれ何十年かける気よ」って感じだけど、頻度は予算次第だからな。中国は有人宇宙船のときみたいに、あれよあれよと進んでしまうかもな。

日本の月探査なんて かぐや 以降は迷走してて、かぐや2いつやるんだよと思ってたら風前の灯の状態。代わりに、おもっきしテーマを絞って低予算化した SLIM 計画が進んでる。その SLIM、去年打ち上げるはずだったのが再来年に延期になったし。一方中国は、かぐや と同時期の嫦娥1号から今までで、嫦娥4号まで着実に駒を進めた。

開発のスピードが速いってば。ていうかむしろ日本が遅い。遅いもんだから、たまに初代 はやぶさ みたいな無茶なジャンプアップしないと世界に追いつけないわけで。

初代 はやぶさ の1コ前には火星探査機 のぞみ があった。あれも当時の日本にとって無茶なジャンプアップだったな(涙)。どんだけ無茶だったのかが、やってみて初めてわかったってくらい日本には経験が足りなかった。初代 はやぶさ はそれ以上に無茶だったけど、無茶してることは自覚してた。

じゃあやんない方がよかったのかっつうとそうでもなく。のぞみ でのつらい経験は はやぶさ、かぐや、あかつき、IKAROS に受け継がれた。はやぶさ、あかつき でも致命的なトラブルが出たのに、トータルでは両方ともミッション成功にまで漕ぎ着けた。その致命的トラブルの対策と IKAROS で試した改良は はやぶさ2で実を結んで、今、大成果をあげてる。

けど、遅い。のぞみ 打ち上げから今まで20年以上も経ってしまった。これからの探査計画・構想も面白いのがいろいろあるけど、予算の範囲内でできる先進的なことってので、ニッチというかマニアックというかあんまし一般受けしなさそうという感じでな。火星衛星サンプルリターンの MMX は先進的だけど、なんか実現前に、アメリカが火星本体からのサンプルリターンを意地でやってのけてしまいそうな気もする。

んで中国。地球の低軌道だと有人宇宙船技術は完成済み。次は宇宙ステーションを育てていこうっつう段階。月探査はついに嫦娥4号で、人類未踏の領域に入った。ゆくゆくは有人月面探査 → 月面基地 → 月面都市と進めていきそうな勢い。って地球周回軌道と月で予算が膨れていく一方な感じですな。

さてさて、中国のトップ科学者さんが興味を表明した小惑星探査計画(サンプルリターン含む)はどうなるんですかね。国威発揚の意味じゃ、目指すべきマイルストーンの意味を持つと思う。地味だった小惑星探査に華々しさを与えたサンプルリターン。中国視点で、これを始めたのが日本ってのはどうでもいいとして、アメリカもやり始めたところに政治的・プロパガンダ的価値を感じさせるんじゃないかと。

領有権や資源確保みたいな政治・経済的実用性はどうか。

地球近傍小惑星の領有を主張したって、ここしばらくは実用的な意味がなさそう。場所が辺境すぎ。サイズが小さすぎ。経済性はっつうと、アメリカが主張してる有用性はどうもなんかこう、予算確保のための方便・ステマのニオイがするような(NASA は常習犯)

中国の政府や関係機関はもちろんそこはきちんと分析するはずなわけで。んでどうするのかが見どころ。アメリカの尻馬に乗って、国内向けに小惑星探査の必要性を訴えるのか。別にそこまでしなくても、国威発揚の道具として国が新規に予算を当てて重点を置くのか。それとも有人技術でステーションと月面開発に集中すべく、小惑星探査は切り捨てるのか。

はやぶさシリーズはそれぞれ予算200億円台。それで一般受けをそこそこ稼げるってのは、政治的には費用対効果が高いんじゃないかとも思う。中国はこれからどんな判断するのかね。

初代 はやぶさ 後の小惑星探査にアメリカが絡んできたら、急に俗っぽくなったんだよな。今オサレクが探査してるベンヌは、将来地球に衝突する可能性が微レ存で、そこを強調しとりますな。探査の意義を(一般向けに)アピールするためだと思う。

実用性も語られたり。

ブッシュ(子)大統領時代、有人火星探査計画を検討し始めた。わかったのは、ほとんど不可能なほど難度高すぎってこと。オバマ大統領の時代はそこを修正する動きに。火星着陸じゃなく周回軌道まで行って帰ってくるっつう、なんだかすっきりしない案とほぼ同時に、有人小惑星探査案も出てきた。んで地球から行きやすい星ってことでイトカワが候補に上がったりもして。無人小惑星サンプルリターンで日本に出し抜かれた腹いせとしか思えん。

「火星はすぐには無理っぽいんで、もっと簡単そうな有人天体探査」という流れのまま、もっと簡単に……で行き着いたのが、「まず無人機で、直径数メートルサイズの小惑星を丸ごと捕獲するか、もっと大きい小惑星から直径数メートルサイズの岩を採取して地球の近くまで持ってきて、宇宙飛行士がそこに出張って有人探査。あわよくば地上に持ち帰ったりとかしちゃったりして」という案。飛行士は必ず地球へ帰るんで、少なくともカケラくらいは一緒に持ち帰るだろうな。

この計画案あたりから出てきた俗っぽい話題が、「小惑星は資源の宝庫」という説。間違いでもないだろうけど、地球で掘った方がだいぶ安いだろ。直径数メートルじゃ量が少なすぎるけど、将来的により大型の小惑星を捕獲できれば……てことらしいけど。

んで「地球で掘った方が」に対しても答えらしいものを用意してるんですな。曰く、地球は全体が熱い溶岩だった時期が長くて、軽いものは上へ、重いものは下へという物資の移動があった。結果、地表近くには金属があまり残っていない。地球の中心近くに行ければ、人類にとって実質無尽蔵の資源を手にできるが、そこまで掘るよりも宇宙へ行った方がまだ手軽。

一方、小惑星ってのは、かつて母天体が天体衝突で壊れてできたものが多く、中には元の星の中心核だったものもある。そういう小惑星は金属資源が濃縮された状態で、入手の効率がいい。てことで気が早いことに、アメリカにはもう小惑星資源採掘の企業が存在するそうな。今はどうやって食っていってるんだろね。地球から採掘するのと同じくらいのコストまで落ちるのはあと100年くらいかかりそうな気がするが。出資者への説明も気にかかるところ。

核融合発電の実現は研究者が「あと20年で」と言い続けて50年くらい経ってるらしいが、そんな感じかな。

四半世紀くらい前に聞いた古臭い情報だけど、むしろ小惑星はろくな鉱床がないんじゃないかっつう説もあったり。地球は全部溶岩だった時代があったからこそ、資源になる金属などが場所によって濃集されてるけど、小惑星やその母体の微惑星だとそれが活発じゃなかったから、資源採取にはまず人工的に濃集させるところから始めないといかん、とか。小惑星資源採掘会社、大丈夫か?

てことで、初代 はやぶさ 前のアメリカの小惑星探査のスタンスはあくまでも科学主導だった。それが初代 はやぶさ 後、つまりオサレクで はやぶさシリーズの後を追う時代に入ったら、やれ地球に衝突するかもだから対策のために研究しとくべきとか(毎回その話が出るたび「ブルース・ウイリスをぶつければいいんじゃね?」なんて意見が出るが)、やれ火星有人探査が無理なんなら小惑星で勘弁してやるとか、やれ小惑星の資源開発でガッポガッポとか、とにかく俗っぽくなった。

とはいえアメリカ発と思われる俗っぽい情報はやっぱし、一般人の興味を引くためのプロパガンダで終わりらしく。

探査の内容はガチの科学なんだよな。オサレクは小惑星ベンヌで ヤルコフスキー効果 を調べるのだそう。確かにリュウグウよりはその調査に適した対象なわけで。より小さくて自転速度もより速いってことで。

んでこのヤルコフスキー効果の調査は一般社会向けには、「公転軌道がこれで変わって、本当に地球に衝突するかもしれない。だから調べる必要があるんです」と翻訳されるわけで。

つか Wikipedia「ヤルコフスキー効果」で面白いこと書いてあるな。

「地球に衝突する可能性のある小天体の軌道を変更するのに、表面を『塗装』して反射率をかえたり、太陽の光を小天体に集めて加熱するなど、ヤルコフスキー効果をつかって軌道を変更するというシナリオも考えうる」

そうかわざわざブルース・ウイリスに破壊してもらわなくていいんだ。

いや、でもさ、映画『アルマゲドン』での小惑星は「テキサス州のサイズ」だったよな。ヤルコフスキー効果でどうにかなるのはだいたい直径 10km 以下なんで、やっぱしブルース・ウイリス師匠も用意しといたほうがいいかと。

はやぶさシリーズの探査で、小天体の身はあんまし締まってなくて脆い説がかなり有力になってきたような。直径数百メートルのオーダーだから、テキサス州サイズとはまた違うかもだけど。

テキサス州の大きさって、Google 地図で見た感じだいたい 1000km 四方だね。地球近傍小惑星でこの大きさってさすがに、あればもう見つかってるはず。ああ、あの映画じゃ「彗星」と言ってたかも。どっちにせよ身が締まってなくて見た目より軽いんなら、ミサイルや爆弾で破壊したり軌道を変えたりってのはけっこう行ける手段かもな。けど彗星なら地球との相対速度が凄まじいわけで、ちょうどいいところに命中させられるかって問題もあるわな。

なんてことをこうしてつらつら書いてしまってるってことは、プロパガンダにもろに乗せられてるってことだろと今気づいた。

ミニ新幹線。山形県と秋田県の新幹線はこの規格ですな。

在来線の線路用地をそのまま使って、線路幅を新幹線と同じにするっつう形式。その区間は便宜的に「山形新幹線」「秋田新幹線」と呼ばれてはいるけど法的には在来線なんで、最高速が 130km/h だったりする。つまりスピードは特急と同じ。ちなみにそれぞれの在来線区間の本名は「奥羽本線」「田沢湖線」。実はミニ新幹線が来る前と同じ。

線路幅が違うから、他の路線からの直接乗り入れが不可能になる。

「じゃあ単に乗り換えが要らなくなるってだけじゃねーか」

「たったそれだけのためにそこまでする意味ねーじゃねーか」

「何これ地方のエゴを満たすための詐欺的解決じゃね?」

という論調をときどき聞いたりするんだけどさ、この路線の沿線にお住まいの人たちなら、「単に乗り換えが要らなくなるってだけ」「直通」の絶大な効果を実感してるかと。てことで、「それだけじゃ意味ないだろ」という人は、そこらを実感したことがない人たちってことかと。

いやさ、昔、米沢に住んでたときにさ、ちょうどその時期、山形新幹線が開業したんですよ。当時のおいら、仕事や遊びでときどき東京方面に行くことがあったんですよ。

山形新幹線開通前と後を知ってるんですよ。

途中で乗り換えしなくていいってのがどれだけ素晴らしいかを実感したですよ。

乗り始めでもう、途中の面倒が何も要らない。あるいは面倒が1個減る。ただその席に座ってればいい。この安心感が快適でさ。

乗り換えの面倒というか手間なんてちょっとしたことでしかないはずなのに、あるとないとじゃこうまで違うのかとしみじみ思ったですよ。乗り換え前の最初の座席って、やっぱし安心しきれなくてな。仮の席な感じで。それが、乗り換えなしだとその席はもう自分の席なわけでさ。その感覚かなと。米沢 → 東京 でも 東京 → 米沢 でも同じ感覚だったな。

しかも在来線を走るとはいえ車両は新幹線なもんだから、内装が高級なんですよ。デザインいいしボロけてないし清潔感があるし。内装がいいと、窓から見える景色も違って見えるしな。

今、八戸にも新幹線が来てる。八戸から東京方面にも函館方面にも乗りっぱなしで行ける。便利だー。

けど、ちょっとなーな部分も。新青森駅と新函館北斗駅が郊外にあるってこと。市街地へは乗り換えが必要ってとこ。

函館までは新幹線で行ったことないけど、新青森駅行きは1回だけあってさ。八戸から30分以内で到着なわけで、新幹線の速さを実感できたわけですよ。そして青森駅行きの乗り継ぎ+乗車で30分かかったんだが。確かにそれでも在来線(青い森鉄道)より全然速いんだけどさ、なんかこう、いやほんとなんかこう……なんだろうこの納得いかなさ。つか合計の所要時間がかつての特急 はつかり と同じじゃないですか。今気づいたわ。しかも乗り換えの手間が追加。

青森市に出かけるのって新幹線が開通してから何回かあったけど、そういやその1回以外は全部クルマか在来線だな。新幹線を使ったのは行きの片道だけで、帰りは青い森鉄道だったわ。乗り換えめんどくて。

八戸ー青森っつう中途半端な距離感だとそうなるんだろうな。八戸ー函館はかつては直通の特急があったけど、今は新函館北斗から在来線に乗り換えて函館駅、となるわけで。これくらい距離が離れてると、乗り換えてもまぁ損な感じはなさそうなような。距離があるぶん時短効果も大きいし。

それじゃ青森市ー函館市のアクセスって、新幹線化でかえって不便になったんじゃないかって気がするが。市街地同士だと乗り換え2回追加だもんな。

そういや、今じゃ無意味になった技だけど。

まだ東北新幹線の始発・終点が盛岡で、青森県民が特急 はつかり を使って盛岡で乗り換えてた頃の話。

青森県民は盛岡駅でダッシュしてた。そりゃもちろん自由席を確保するためですがな。自由への戦いですがな(違う)

上り方面で言うと、はつかり がまだ盛岡駅構内に入る前でゴトゴト走ってる時から競争は始まってた。もう座席から立って、通路に並んでるんですな。停車してドアが開いたら一斉スタートですよ。地上の高さの在来線ホームから4階か5階の高さの新幹線ホームまで、ひたすらダッシュですよ。

息を切らして新幹線自由席車両に乗り込むと、既に盛岡の人たちが悠々と席を埋めてたりしてな。始発なもんだから。

なんかこう、やるせない何かを感じずにはおられないわけですよ。

けどおいらは、かなりの確率で自由席に座れる方法を編み出した。「かなりの確率」というか、これ5回くらいやったことあるけど勝率 100% でしたですよ。

秋田新幹線 こまち。こいつの自由席なら空いてるんですわ。

特急はつかりと接続する東京行き東北新幹線 やまびこ は、こまち と連結してから発車するんですわ。てことで、ホームの南側に位置する自由席に向けて疾走する青森県民と途中で分かれてホームの北側で待ってれば、ちょうどよく こまち が来るわけですよ。ていうかもはやおいらはダッシュしない。のんびりと、まだ列車が来てないホームに向かうわけです。

そこへ来る こまち。こいつと やまびこ との連結が完了すると、こまち のドアが開く。そうすると、秋田方面から盛岡に用があって乗ってた人たちがぞろぞろ降りてくるわけですよ。自由席は近距離利用者の率が多いしな。そしてそのぶん空席が目立つわけですよ。

盛岡からの上り線は やまびこ のイメージがあるんで、そこから こまち で、と考える人はあまり多くないっぽい。盛岡の上り新幹線ホームで こまち の自由席の乗り口で待ってる人、ほとんどいなかったよ。

てことで 仙台・東京方面には、ちょいと小さい新幹線の自由席で、となった。けどミニ新幹線って別に狭苦しいイメージはなくてな。内装も200東北新幹線より装飾性があって豪華な感じだし。たぶんデザイナーさんに腕を存分に振るってもらって、室内空間の大きさなりの、それに最適化した快適さを追求してるんだと思う。ていうかむしろ、すれ違う時の「バフッ」があんましないのが快適だったりして(対抗車両との隙間が大きいんで)

山形新幹線もちょくちょく乗ってたことがあるってことで、おいらけっこうミニ新幹線の乗車が好きだったりして。

今は青森県・秋田県を通る新幹線は全席指定になったし、八戸から函館・新青森・盛岡・仙台・東京はどの列車に乗っても直通になったしで、もうこの技の出番はなくなった。けど、また こまち で仙台とか東京とか行きたいなーと時々思うですよ。

しかしこの技の出番って上り方面だけでな。下り方面はやっぱしダッシュしないといかんかった。やまびこ 3本分の青森県民を はつかり 1本に収容とかあったりしてな。運が悪いと3本目なわけで、もう はつかり の自由席には座れない。便所の番人として八戸駅まで立ちんぼ。三沢人や青森人の便所番たちは、八戸人が八戸駅でぞろぞろ降りた後、ようやく落ち着いて座れたらしい。

盛岡駅の はつかり の発車ホームにはそば屋があってだな。よく売れてたっけな。乗り継ぎのタイミングはなぜか食い時でな。ほんとなんでかあれ見た途端、腹が減ってたことを思い出すんだよな。

一時期、発泡スチロールのドンブリでも出してたっけな。車内持ち込み用に。けど、車内でこぼしたり、つゆのニオイが、ゴミ箱が溢れて、とかの理由で、立ち食いオンリーに戻ったらしい。JR から文句言われたんだろうな。

在来線しかなかった頃のボロい八戸駅でもそうだったけど、マイナス気温の寒風吹きすさぶ中で食う駅の立ち食いそばって独特のうまさだったっけな。

別に、ただの出来合いのつゆと出来合いの茹でそばと出来合いの具と、テキトーに切ったネギってだけなのにな。売り場とドンブリから溢れ返る湯気がまた、そのうまさを演出してたっけな。いやさ、こんなクソ寒い中、立ったままそばなんかガッついて、そんな形でも腹を満たして幸せ感じる惨めさとしみったれ感がまたワビサビな幸せというか。

秋田新幹線もまだなかった頃は、盛岡発の特急 はつかり(青森行き)と特急 たざわ(秋田行き)が同時発車で、しばしの間、並んで走ってたりとかあったっけな。見てると、ある地点から列車は次第に離れて、降る雪の向こうへと消えていく。

これがいわゆる旅情ってやつですか。あっちの列車に安浦刑事とか乗ってそうだなぁ。なんて、あっちの列車の乗客もこっち見ながら同じこと考えてたのかもなww

つかあの番組のオープニング、刑事ドラマの人物紹介の背景が特急ってのがなんかこう、落ち着いて考えるとすごい変なのに妙に合ってたっけな。

第三セクター鉄道の青い森鉄道。ここが健闘してる理由は2つ。

このうち 2. は少しずつ改善されてきてて、最近、無料高速道路の区間が延びた。全線開通すればかなりラクになるはず。けど全線開通と同時に有料化されるかも。

クルマは行きの行程はまだいい。帰りは疲れてて、あんまし運転する気が起きない。

鉄道はその点がよくてな。運転オマカセのラクチンさ。八戸ー青森ってバスでもいいと思うんだけど、なぜかない。つか個人的感覚だと、バスよりだったら鉄道を使いたい気分。なんでだろ。

んで在来線 VS 新幹線の鉄道対決だと、八戸からだと新幹線のメリットが新青森駅の立地のせいで不便ってのが大きくて、それだけ青い森鉄道に分があるような。

これが八戸ー盛岡だと三セク鉄道(青い森鉄道+いわて銀河鉄道)はあまり使われてない感じで。

青森行きは基本料金は1回しかかからないんで、新幹線と比べて1000円くらい安いんだよな。

おいらは盛岡行きにはなるべく三セク鉄道を使いたい派。って盛岡に出かける用があんましないんで、ほとんど使ってない状態だけど。

「使いたい」とは言っても、結局はクルマで行くことが多かったり。

けどやっぱし三セクで行きたいところ。なんでってさ、景色を楽しめるからですよ。

八戸ー盛岡の新幹線は、速さはホント魅力だけど、8割くらいがトンネルっつうつまんなさ。

クルマは、高速道路は山の中ばっかしで景色があんまし楽しくない。東北本線の景色が楽しいんですわ。国道は東北本線とほぼ並走してるから景色もほとんど同じはずなのに、なんでだろう、自分で運転してなくても、電車から見る景色の方が楽しい。中山峠あたりが特にいいなー。おそらく馬淵川につながる、ほっそい川と並行に走るんですわ。その反対側は国道4号線。小川が長い長い歳月かけて削って作った谷間を、電車とクルマが走っていくわけで。

これきっと、緊張のレベルが鉄道だと特に低いからなんじゃないかな。クルマでの移動って無意識で、事故に対する警戒・緊張がどうしてもあるんじゃないかと。自分で運転してなくても、運転手の安全確保に対する気遣いがそれなりに必要だしな。

鉄道だって事故を起こすことがあるんだけど、事故の確率がクルマより断然低そうっつう理性的な理由もあるけど、感覚的に安全そうでな。信頼できる感じというか。そんな理由があってか、八戸ー盛岡の東北本線利用はほんとなんてーか、ゆったりのんびりとのどかな景色を楽しめるっつうメリットがあったりして。けどそのイメージの割に、110km/h っつうけっこうな速度を出してたりもする。

八戸ー盛岡の三セク鉄道って、景色がよくてクルマより疲れなくて安心っつう魅力があるんだけど、なんかあんまし選ぶ気しないのは、新幹線と値段があんまし変わらんってことでな。新幹線とほぼ同等ってのはつまり、割高な感じがするってこと。ここどうにかなんないもんですかね。値段差が1000円くらいになるような、長距離割引の設定とかどうですかね。

東北新幹線にとっては八戸ー盛岡なんて近距離なわけで、あんましおいしい稼ぎではないだろ。てことで、そのぶんの客を少しくらい取られても痛くも痒くもないだろ。

とはいえ青い森鉄道・いわて銀河鉄道とも通勤・通学客をきちんとつかまえてて、経営が安定してるらしい。越境の長距離客をわざわざ値下げまでして取り込む努力をしなくてもいいのかもな。

青い森鉄道に対する不満は、ネットに出てる時刻表がイマイチ不便なとこ。

どこの駅から何時何分発かってのは載ってる。けどその列車がどの駅に何時何分に着くのかっつう、利用者が一番知りたい情報が出てなくてな。

全体の時刻表も出てるからそれを調べればいいんだけど、PDF 書類なもんで、1枚もののでっかい画像から目視で探すのは億劫で。

「どの駅に何時までに着きたい」を入力すれば、それに間に合う駅と発車時間を出してくれる、そんな逆引き機能が欲しいなーとか。

いやさ、PDF 書類をコピペしてぶち込んで全時刻表をデータ化するプログラムを作って、それをもとにそういう機能を自作してみようかなとか思ったんだわ。

件の PDF を全コピーして、とりあえずテキストエディタに貼り付けてみたらば、わけわかんないレイアウトになっちまって。それを解読して自動でレイアウト直すのはちょいと無理そうで。

とある奥様から電話で、PC やスマホについての相談があった。

この奥様、今までも2回ほどこの手の相談を受けたことあるんだけど、おいらまともに答えられたことがないww

けど今回はうまくいったかと。

今回はご安心いただけたかと。

つかおいらと無関係の企業のサポートを無料でさせられてるってのがな、毎回なんかこう、なんかこうな感じww

奥様の中でおいらは、いわゆる「パソコンに詳しい人」らしく。この枠に入っちまった人ってフツーに無茶振りされるよな。

ちなみにかつてのご相談内容は、

まー奥様のケースは害がなくていいんだけど、以前別の人から「知り合いのやーさんがパソコンを習いたがってるから教えてあげてほしい」と頼まれた日にゃマッハで逃げたwwww 依頼した人、やーさんが知り合いってのをおいらに自慢したかったっぽいけど。やーさんには、自分が使えるやつだとアピールしたかったんだろうけど。つか今時やーさんが知り合いなのを自慢の種にするのってどうなのかと。

また別の人で、「パソコン調子悪くてさぁ、ちょっと相談に乗ってくんないかなぁ」という人。「えーおいら Windows わかんないですよ」と言ってるのに、「でもとりあえず聞いてよ。Cドライブのさぁ」「Cドライブって何ですか?」「……」てのもあったり。

全然役に立ってない。

いやさ、パソコンでわかんないことあれば、ググればいいと思うんだ。

奥様との電話対談で、なんか誤解されてるなーってのもあったり。違うイメージ持たれてるなーというか。

「パソコン詳しいのにツイッターやってないの?」「自分でホームページ作るくらいなのに?」

というお話が出まして。

こんな程度の低いサイトではあるけど、サイトを自分で作って運営してると、なんだか既成のサービスを利用する気しなくなるんだよな。別に対抗意識ってわけでもなく、どこの誰がどう作ったかわからんものをあんまし使いたくないというか。

NIH 症候群 ってやつかも。程度が雲泥以上の差なのにな。

NIH 症候群も対抗意識の産物と言えそうなような。別に対抗でもないんだけどな。ぶっちゃけ必要性も面白さも、わざわざやるほどには感じないってとこかと。

けどおいらを「パソコンに詳しい人」と見る人からすると、パソコンやらネットやらスマホの扱いを何でも知ってて何でもできる人、そこらを使い倒す人、と思ってるんだろうな。

話がずれるけど、なんでおいらこのサイトをこんなにまで長く続けてるんだろ。今年でそういや20周年だわ。この日記は18周年。長すぎるだろ。世の中目線じゃ明らかに不要なものなのにな。

何のためにって、趣味としか言いようがないような。途中から、外部からコンタクトできないようにしたしな。かつては反応が欲しくてやってたけど、たまに来る反応を待つのが面倒になってきて。

趣味で庭を作る人とかいるじゃないですか。趣味で裁縫とか木工とかする人いるじゃないですか。趣味で野菜を作る人いるじゃないですか。稼ぎにつなげるでもなく、純粋消費で。完全にそういうノリだな。自己満足というやつ。てなことで、いつまで経ってもアマチュアレベルなんだけどさ。

んでその趣味の純粋消費を指向していくとどうなるかっつうと、だんだんカネ使わなくなってく。最近 PC 関係でカネ払ってるのって、通信費とサーバのレンタル代だけだわ。フリーソフトしか使わなくなったし。ハードウェアだと、去年知り合いから中古でノート PC を買ったくらい。あとマウス2個壊れて、安物の新品と中古を買ったっけな。4年前から Linux を使い始めたら、ソフトウェアにカネ払う概念がなおさら失せてきた。

それでも、これがときどき仕事に結びついたりもするんだよな。こんな半端なことできたってなープロ品質でもないしなーと思ってても、世の中じゃそれでもいいよってことがあって。

「GIMP で画像を加工できる(趣味レベル)」「Mac も Windows も Linux も使える(趣味レベル)」。これ、今、仕事として成り立っちゃってて。さらに、サイト作成が一応できるってので、なんかまた仕事が来るかも。

いやさ、八戸市内の企業で、サイト作成講座をやってるとこがあって。そこの講師さんが、最近どうも健康不安を訴えてるらしく。んでおいらその補欠として確保されてる状態らしく。補欠要員ゲットってことで、運営主体さんも講師さんも安心らしく。おいらはその件での収入は今はないけど、何もしてないから当たり前ww

おいらの半端技術が存在することで、間接的に役に立ててるっつう状態。出番がなきゃないで別にいいやと。むしろ出番こないでほしいw ハリボテがバレると関係者全員困るwwwww

ワタリつけてる人によると、講師さん最近持ち直してきたからしばらく大丈夫だべぇ、だそうで。

JavaScript での自動処理もな。プログラミングっつったらもっと高度な言語をもっと自在にこなせなきゃ食ってけないだろ。んでまぁこれも、それで食ってけるもんじゃないけど、ときどき仕事で役に立つこともあったり。仕事じゃないけど、ほぼじゅびふぉ は JavaScript なしだと仕事量が10倍くらいに膨れ上がるぞw

そういや2カ月くらい前にようやく知ったんだけどさ、Windows の WSH って JavaScript で書けるのな。JScript ってこれのことだったんだな。まったく知らなんだ。早速これで仕事用の自動処理を1本仕上げたわ。

ある作業があってさ、Windows でやるやつだったんだわ。HTML 形式で文書を適宜書き足していって、そのたびに社内サーバで公開っつう形で。そしたら、そこらへんが素人な人も担当することになって。

おいら一人なら HTML を直で書けばいいだけなんだけど、その人は「Word、Excel はわかるけど HTML はちょっと」という感じ。HTML なんてやってみりゃ簡単なんだけど、メモ帳にわけわからん呪文を書き込むイメージなんで、拒否感があるのはわかる。ついでにいうと、その人は画像加工の経験ゼロにしてレタッチソフトの操作も急ぎで学ばなきゃいけなくて。

てことで JavsScript で作り込みましたですよ。「Excel に書き込む → それを丸ごとコピーしてブラウザ上の JavaScrpt にぶち込めば HTML 形式に自動変換。同じブラウザ画面上のテキストボックスに HTML ソースが出力される → その HTML ソースを丸ごとコピー → 所定の .html 書類を開いて、上書きで貼り付けて保存 → ローカル環境でブラウザで出来栄えを確認 → FTP 接続用のバッチファイルをダブルクリックすればサーバにアップロード完了」という形にした。

手順が煩雑すぎたらしく、ギブアップされた orz

おいらの勝手なアレだけど、手順書どおりにやってくれよと。段取りを端折るからうまくいかないんだろと。つかアップロードしないで公開できるわけないでしょと。

まぁ手順書が必要なくらいってので、そりゃ煩雑だわなとも思う。手順書なんてなくてもすぐにわかるのが理想だよな。

んで、もっと簡略化するには……と、おいらレベルのニセプログラマでもできる簡略化の方法をずっと探ってたところでして。そしたら WSH が JavaScript で行けることが判明。今は「Excel で書いたら保存 → WSH を呼び出すバッチアイコンをダブルクリック(Excel 書類の内容を HTML 書類に自動変換して上書き保存) → ブラウザで表示するバッチアイコンをダブルクリックして、ローカル環境で HTML 版の出来栄えを確認 → FTP アップロードのバッチアイコンをダブルクリック」で行けるようになった。

脱・手順書までは行けなかったけど、手順書の内容を半分以下に減量できた。手順自体もかなりシンプルにできた。

けど、共通な1個の実体(アイコンとかウインドウとか)がないのがどうも珍奇な印象らしく、ウケがあまり良くない。やっぱし触りたくないっぽい。ひとつにまとめて、「これがあればオッケー」の体なのがフツーのアプリケーションなわけで。そこまで持っていければ……ってそこまでできんって。

しかし因業な何かというか。

繰り返しになるけど、なんでここまで複雑になったかっつうと素人さん対応のためだった。作業者がおいらだけなら、いきなり HTML で書けばよかった。シンプルでよかった。この日記なんてそうして書いてるわけで。

HTML をいきなり書くなんてとてもとてもってんで、Excel ならどうにかこうにかってんで、それに合わせたら煩雑すぎて化け物みたいになっちまった。けどこれで、HTML を書かなくてよくなった。その人が操作できる Excel でいけるようになった。そしたら素人さん今度は、「やってみたけどどうしてもうまくできないんですすみません」という反応。

そこで根性で道を見出して、おいら的に新技術の WSH を投入してできるだけ簡単にしてみたんだけど、それでも素人さん基準じゃ怖いらしく。もっともっと、よくあるフツーのアプリの体裁(アイコンをダブクリするとウインドウが立ち上がって、そこの中で操作すれば全部オッケー)にまで持っていかないと、どうにも触りたくないらしく。

おいらもそのくらいの素人さんだったことあるんで、バッチアイコンを次々ダブクリっつう奇態な形は気持ち悪いっつうのはわかるが。

つい先日 JScript ごときでファイルの読み書きをなんとかできるようになったばかりの人には重荷そのものですが。大体にしてバッチファイルを書くってのも、おいらにとって馴染みのないものだし。

一般人目線の「パソコンに詳しい人」って、「パソコンのことなら何でもすぐやってくれる。しかもタダで」「どんな相談でもですぐ解決してくれる。しかもタダで」なんだよな。「カネ払え」なんておいらレベルじゃとても言えない。けど無茶振りは勘弁していただきたい。たかだかこの程度の技術でも、それなりに根性と時間とカネをぶち込んで得たものだってのを察していただきたい。

つかその前に、おいらを「パソコンに詳しい人」枠から外していただきたい。そして「パソコンに詳しい人」枠そのものを概念としてお持ちの方々におかれましては、誰かに相談する前にまずググれ。もしくはプロにカネ払ってやってもらえ。もしくは自分で勉強しろ。

ていうか今、職場ですっかり「パソコンに詳しい人」扱いされてたりする。

職場の人たちに、ときどき PC の扱いのことで呼び出されるんですわ。Windows わからんので、だいたいはその場のノリと結果オーライでこなしてるww こなせない案件はテキトーにごまかしてるwwww

んでまぁ愚痴を聞かされることもありまして。操作の折々で、読んでもわけわからんダイアログが出て作業を中断されるのが不興を買うわけで。その気持ちはわかるけど、おいらに怒りをぶつけたところで、意味不明なダイアログは今日も明日も出るわけで。

「これだからパソコンは大っ嫌いなんです!」と、まっすぐにおいらの目を見て真摯に言われてもな……。

しかし後で考えたら、スマホってそういう反応があんましないよな。意味不明ダイアログの出番が少ないというか、たまに出てくる文面も、PC よりだいぶわかりやすいというか。

思うに、PC の OS って「技術者相手の時代 → 専門家・マニア相手の時代 → IT バブル時代」っつう殿様商売で OK な時期が長かったもんから、その時の感覚をいまだに引きずってるんじゃないかと。つか Mac, Windows, Linux (Ubuntu + GNOME) で、ダイアログの意味不明度・イライラ度はダントツで Windows な気がする。

Windows ってスマホじゃ弱いよな。PC OS 専門って感じ。

そこがつまりそういうことなのかもな。

つか Linux の GNOME の過去のバージョンでさ、USB メモリの取り出しをするといつもメッセージ表示が「デバイスを取り出しできま...」でさ。あれほんとイライラしたっけなww

映画『ヒトラー 最期の12日間』てのがある。この映画の「功績」として、「ヒトラーを初めて1人の人間として描いた」というのがあるそうな。

日本じゃというかニコニコ動画じゃいろんなネタに使える素材として、特定の1シーンがいろんな人たちに使われて大ウケしてたりしてたけど。

じゃあ欧米じゃヒトラーはどう扱われてるのかっつうと、悪人どころか悪魔として扱われてたりするらしい。悪魔の手先じゃなく、宗教上の悪魔そのもの。

映画の公開年は2005年ってことで、ドイツじゃヒトラーを人間として捉えるのにそのくらいの時間が必要だったってことかと。没年が1945年だから、60年かかったってことか。しかしドイツ人でヒトラー役を演じるってのは役者のキャリアにかなりの影響を及ぼすものかと思うけど、演じた ブルーノ・ガンツ は問題なくスター街道を歩んでるみたいで、今調べてホッとしたですよ。

そんなヒトラーとかナチス党とかって、もう今じゃさらに歴史上の悪の象徴みたいになってしまっててな。ヒトラーを人間として捉えることができたその一方でって感じで。

けど昭和時代はそこまででもなくてさ。「世界偉人百科」みたいな子供向けの本に、無線通信のマルコーニとかアメリカ大統領のリンカーンとかと同列で載ってたんだわ。さすがに子供心でさえ違和感あったけど。つか 出口王仁三郎 も載ってたから、まぁ選者がそういうセンスでのチョイスってことで。

そういやうちにあるはずの、行方不明中だけど(探してもいない)、それなりに骨董な灰皿。国旗が4つ載っててさ。日本とイタリアとナチスドイツの鉤十字と、よくわからん国旗と。

いやあの、第二次世界大戦は三国枢軸じゃなかったっけか、と父親に当時ツッコんだら、「この国旗は満州だ」という回答。妙に納得してしまった。そういう時代の灰皿だった。

んでまぁ悪魔そのものとしてさえ認識されてしまうヒトラー。昭和時代には「ヒットラー」とも呼ばれてて、おいら的には昭和の「ッ」付きの方が妙にしっくりきたりして。だって日本語のセンスとして、「ヒトラー」だと「ト」にアクセントが来そうじゃないですか。「ッ」付きだと「ヒ」がアクセントになるんで、より原音に近いかなとも思ったり。

けど今は「ヒトラー」表記が普通らしいんで、我慢して「ヒトラー」にするか。

この人、邪悪なことしかしなかった大悪人として捉えられてるけど、ドイツ国民にとってものすごいイイことを実行したじゃないですか。そこを忘れたり無視したりって、どうもフェアじゃない気がするんだが。

ヴェルサイユ条約 の一方的破棄。特に、フランスへのべらぼうな賠償金を踏み倒した。

第一次大戦の結果として、戦勝国のフランスは調子こいて、敗戦国ドイツに天文学的な賠償金を要求した。このせいでドイツは経済崩壊した。全ドイツ人が飲まず食わずで3世代暮らして、その GNP 全部をぶち込んでようやく完済できるくらい無茶苦茶な金額だったらしい。

そんな狂った状況の中で合法的に政権を取った、ナチス党と党首ヒトラー。

いろいろ悪いことしでかしたのは確かだろうけど、いろいろな中のひとつが、ベルサイユ条約の一方的破棄らしく。

無茶な条約を、無茶な方法だけどとにかく反故にしたと。

その恩恵、現代に至るまでドイツ人はしっかり享受してるはずなんだが。けどヒトラーとナチスは世界史に残るほどの、宗教の感覚でさえも絶対的な悪者っつう位置付けになっちまったんで、ドイツの人は内心そこらへん複雑な感じもあったりするんじゃないかと。

あと「卍」。もろに巻き添えですよ。ナチス党のシンボルの鉤十字はこれの裏返し。ちょっと見ただけじゃ区別つかない。

けどナチスの鉤十字は、卍の分家でさえない勝手なパクリ。

おいらの身近な例だと、青森県 弘前市 の市章がもろに卍。Wikipedia「弘前市」によると、「藩政時代の津軽氏の旗印で、功徳・円満の意味で吉祥万徳の相を表すと言われる」だそうだ。

藩政時代。ナチスごときよりずっと古い、正当な由来を持ってる。ちなみに RAB ラジオの、弘前藩を描いた歴史ドラマ「卍の城物語」はすごく面白かった。

んでこの弘前市の市章、主に外国人から、いわれのないクレームが定期的に寄せられてるらしいが。

グッチとかプラダとかシャネルとかのパッチモンが悪さしたせいで本物が叩かれる、っつうのと同じことになっちまってる。

現代西洋人はとにかくナチスを絶対悪として叩きたいのはわかった。日本人は部外者だから、おいらはそこをウンヌンすべきじゃない。けどどうせ卍マークを叩くのなら、鉤十字と似てるからって本物の卍マークを叩くんじゃなく、東洋に古くから伝わる吉祥万徳の卍マークをナチスが勝手にパクったみっともなさを叩けよと。

とりあえず Mac の日本語入力プログラムでも、「まんじ」と打って変換すると、変換候補のひとつとして「卍」がちゃんと出てくるぞ。まったくタブーじゃないぞ。ちなみに「かぎじゅうじ」と打っても漢字で「鉤十字」と出るだけで、あのタブーの裏卍は出てこないぞ。日本文化の中じゃそこはきちんと区別されてるってことで。

ナチスの鉤十字マークが表示されないのは、たぶん日本語の文字セットに入ってないからってだけかとも思うけど、文字セットを組んだ人が意識的に入れないようにしたのかもな。誰でも知ってる記号はかなり入れてあるから、よく知られてるかどうかだけで入っててもおかしくないけど、日本語の文字フォントとして一度も見たことない。別に見たくもないし。やっぱし意図的に外してあるんじゃないかと。間違ってでも使えば、要らなく物議を醸すだけの記号だしな。

おいらは「卍」の字を PC に打ち込んで出しはするけど手書きすることはない。なんでって、間違えて裏返しに書いちゃうと大変なことになるからな。それでご気分を害される方々が世の中に実際にいらっしゃるのはわかってるんで、そういうリスクは避けたいなと。

しかしナチスの鉤十字デザインが裏卍でまだよかったというか。もし卍そのままだったら本物と同じなわけで、本物への誤解と攻撃は今のレベルじゃなかったろと。

つかもっと独創的な記号にしろよな。

そういやナチスのもうひとつのシンボルマークは、鷲だか鷹だかが鉤十字マークを足で掴んで、羽を広げてるデザインのヤツがあるそうで。んで、初代仮面ライダーの敵・ショッカーのシンボルがそれをモチーフにしたらしく。似てるデザインの鳥が世界地図を足で掴んでるデザインらしく。

ショッカーは悪の秘密結社だからすごいぴったりなんだけどさ、これってリアル世界で物議を醸すかどうかは、どうなんだろね。とりあえず昭和時代はナチスに対する嫌悪はまだ今ほどじゃなかった。てことでそういうデザインを作って子供向けテレビ番組で出せたんだろうけど。

それが、なぜか時代が下るとともに、世界でのナチスに対する憎悪・嫌悪が次第に強くなっていったわけで。今の情勢だとショッカーのアレは、たとえ過去のフィクション作品でも、なんかこう、いささか危ないような気がするんだけども。

そんなのでも遡及で叩かれるようなことがあれば、なんかイヤだなぁとか思ったり。

つかここまでナチスとヒトラーが忌み嫌われるようになったのってさ、ユダヤ人があーだこーだとか言う前に、第二次大戦で派手に負けたからだろ。その責任を全部おっ被せたいからってのも相当ありそうな気がする。

枢軸側が勝ってたら、ここまで叩かれることもなかったろ。つかおいらも敗戦国側の戦後生まれの人間ではあるけど、枢軸側が勝った場合のその後の世界を想像するのもなんかどうも、あんましあるべき世界じゃない気がしてヤだw

ヒトラーって日本が同盟国になったのを「長い歴史上で無敗の国が味方になった」とたいそう喜んでくれたそうだけど、白村江の戦いで唐に負けたましたが何か。喜んだ主な理由はきっと、単にナチスドイツが国際的に孤立してて不安だったからだろ。日本もアメリカの横車で日英同盟を解消させられた上に、中国利権でアメリカからプレッシャーをかけられて、結局は孤立して不安だったわけで。列強諸国の中で仲間外れにされたっつう状況だけが利害の一致の理由で、それだけで手を組んだってだけで、イデオロギーなり文化・文明・経済で強く結ばれてる仲じゃ決してなくてな。

ヒトラーはもともと人種差別主義者だったそうだし。著書で日本人を低く扱ってるところもあったそうだし。そう考えると、ことさら喜んだ理由は、単に仲間が増えたからってのが主なんじゃないかと。じゃあ表向きは喜びつつも内心は、「ケッ、有色人種と組んでもなー。イタリアだけよりマシか」って感じだったかも。

バリバリの白人優越主義者だったらしいからな。日本と組んだってのがほんと矛盾に思えててさ。たぶんそんなことだったのかな。

当時の日本は日本で、白人国家の植民地に落とされる恐怖があったからな。開国後に富国強兵策を採ったのはまさにそれなわけで。日清・日露戦争に勝ってひとまず安心して自信をつけて、安心をより確実なものにすべく、アジア諸国から白人を追い出すっつうことしてたからな。ドイツと同盟を組んでから、さらに自信つけてその計画を露骨に始めたっつうのは、欧米諸国からしたら怖かったかもな。その時代の大前提の、白人優越主義を崩し始めたんだから。

白人優越主義は大航海時代以来なんで、400年間くらいずっとそうだったわけで。19〜20世紀初頭の白人にとっては、生まれた時にはとっくに白人優越が前提として定着して300年以上の世界だからな。自分の時代になって前提崩壊の動きが出てきたのは、かなりの恐怖だったかも。

そういやヨーロッパには昔から 黄禍論 っつう、アジア人に侵略される恐怖があるらしく。チンギス・ハーンのモンゴルにやられまくった忌まわしい記憶から来てるらしい。白人優越主義よりも前に植え付けられた恐怖ですな。

ちなみにドイツも植民地獲得を頑張ってたっぽいけど、そんなに取れてなかったらしく。んで数少ないうちの、太平洋にあったドイツ植民地は第一次大戦の敗戦で失ってと。んでこのときの戦勝国だった日本が引き受けたらしい。パラオだね。

ドイツの植民地を奪った日本。その日本との同盟成立を喜んだナチスドイツ。やっぱしそれだけ孤立が不安だったってことかと。孤立よりかは、見下してたはずの有色人種の国と対等に同盟するほうを取りましたな。

第二次世界大戦のイメージだと日独伊は悪役なんだけどさ、どうも寄せ集め感があるというか。

ドイツ旅行した人がいうには、ベルリンのタクシー運ちゃんに「イタリア抜きでまたやろうぜ」と本当に言われた、てっきり大橋巨泉のジョークだと思ってた、だそうで。

なんかさ、何回組んでも負けそうな気がするよ。相性が悪いような。

まぁ、今のドイツ人が日本人を有色人種だからと見下すんじゃなく、そのくらいに仲間として見てるのってさ、やっぱし当時の日本の戦いっぷりが凄まじかったからかもな。

同盟国のイタリア・ドイツが次々に降伏して完全に孤立しても、これでもかこれでもかとコテンパンにやられるまで戦い続けたからな。実は軍部が自己目的化して、自分の崩壊と国の崩壊との区別がつかなくなって、戦争をやめるにやめられなかったんだったとしても。

新幹線不在仮定 という思考実験があるそうで。「もしも新幹線がなかったら」の仮定で、「その後の日本の社会はどう今と違っておったろうか」、というやつで。

詳しくは Wikipedia 記事を読むなりググるなりでどんぞ。

そりゃ自動車や飛行機がそのぶん派手に活躍することになるんだろうけどさ、その度合いはアメリカほどでもないような。案外、在来線鉄道が活躍してたのかもなーとか思ったり。

とりあえず、移動手段で飛行機ってのは、戦後日本はかなり立ち遅れてたしな。

日本は第二次大戦に敗けた影響で、米軍の占領から再独立するまでの7年間、航空機の研究開発が禁止されてたらしい。

ロケット好きにはけっこう有名な事実かもな。いやさ、宇宙科学研究所(ISAS)の設立者の糸川英夫教授はこのことで、「もう日本の航空技術は世界に追いつけない」と判断して、ロケット開発をすることにしたそうで。

糸川先生っつうと、旧陸軍の戦闘機・隼の設計者としても有名ですな。時は流れて2003年。ISAS は小惑星探査機 MUSES-C 打ち上げ成功後、「はやぶさ」と命名した("MUSES-C" は計画名。「はやぶさ」は愛称)。そして直後、対象の小惑星は「イトカワ」と命名された。

ISAS 側の説明としては、「小惑星のサンプルを取る様子が、獲物をサッと取る、鳥の隼のようだから」というもっともらしいものを出してたけど、「隼」「糸川」のつながりを戦闘機に求めるなってのが無理だったりする。

ていうかおいら、はやぶさ の地球帰還後に はやぶさ カプセルが JAXA 角田宇宙センター(宮城県)で展示されたときに観に行ったんだけどさ、そこの職員さんによる解説でモロに、探査機と小惑星は命名が戦闘機つながりだってことおっしゃってたww

んで糸川先生の判断「もう日本の航空技術は世界に追いつけない」は正しかったというか、糸川判断をみんなが鵜呑みにしたというか。日本の航空技術の開発は再独立後もあんまし盛り上がらないままで、本当に世界から立ち遅れた。世界はというとその7年間で、第二次大戦時点で試作段階だったジェットエンジンが実用化されて、すごいスピードでいろいろ変わっていった。

今でこそホンダジェットや三菱 MRJ が注目を集めてるけど、それまで日本が自主的に開発した航空機の数ってたかが知れててな。いまだに世界の航空界のメインプレイヤーになれてないし。ホンダジェットも MRJ も、業界の巨人たちの尻尾を間違っても踏まないよう、慎重にニッチ市場を探って開発してきたものだし。

日本が鉄道大国になったのってさ、そんな理由で航空機開発が進まなかったのも大きかったんじゃないかと。

たまたま鉄道が飛行機と互角に渡り合えるような国土の形と大きさだってのもあるけどさ、とりあえず航空機開発が国内で進まなかったし、昭和時代は今よりずっと円安ドル高だったんで、海外から旅客機を買うのはかなり高かったろうし。結果その額は航空券に反映されてしまうわけで。そのぶんだけ鉄道が有利ではあったはず。

そして新幹線の登場。新幹線の開発中は世界から白い目で見られたり笑われたりしてたらしいけど、いざフタ開けてみたら大ヒットなわけで。円高ドル安の進行とともに航空運賃が安くなっていったにもかかわらず、新幹線は相変わらず人気なわけで。とはいえ飛行機の方も運賃を下げていって、今は移動距離による棲み分けっぽい形になってるわな。さすがに長距離在来線は苦しいところが多くなったけど、それって飛行機やクルマとの競争もあるけど、新幹線が在来線を古臭く見せてしまってる面もあるかも。

テレビドラマ『熱中時代』の放送開始は1978年。主人公は北海道出身の教師で、東京へ行くのに特急や青函連絡船を乗り継いだらしい。今なら飛行機一択だと思うけど、当時は飛行機は金持ちの乗り物だったもんな。

映画 "ai-ou" の公開は1991年。ヒロインが東京から北海道へ帰郷する場面のロケーションは、上野駅の新幹線ホームだった。羽田空港じゃなかった。バブル期でさえ鉄道が飛行機より優位だった。つか日航機の御巣鷹山墜落事故から6年か。あの影響がまだ残ってもいたかも。

おめシス動画、今日のがまた面白すぎた。

視聴者コメント見たら、

まったく同感wwww

そういやキャメロン監督の映画『アバター』公開から10年ですな。

当時『アバター』で話題になったことのひとつが、3D 映画だってことだったですな。おいらの記憶じゃそのちょっと前に公開された、『カールおじさんの空飛ぶ家』が既に 3D だったような。

って検索したら『カールじいさんの空飛ぶ家』だったわ。カールおじさんはそれにつけてものキャラだろwww

んで『カールじいさん……』の公開は、アメリカ2009年5月29日、日本2009年12月5日。『アバター』は、アメリカ2009年12月18日、日本2009年12月23日。記憶は正しかった。

3D 映画、廃れた感じだよね。

『アバター』の大ヒットを皮切りに 3D 映画がいろいろ出てきたもんだけど、3D ならではとか、3D だからこそって作品がとうとう出ずじまいでな。

不思議なもんで、3D で見た映画の場面を後で思い出しても、普通の 2D 映画と同じ印象でしかないのな。『アバター』はテレビ放映でも観たけど、別に 3D でも 2D でも変わらんなーって感じ。

それでも作品によっては 3D で記憶してる場面もあるけどさ。『カールじいさん……』では、飛行船から転落する場面。2回あったと思う。いやーあれは高所恐怖症がひどい人にはキツいかも。もう一つが『トロン: レガシー』。悪役が麻酔銃みたいなのをカメラに向けて撃つカット。思わずよけたわ。

どっちも見世物・ケレン的な何かでな。3D 映画特有の芸術表現ってわけじゃなくて。それが 3D 映画の作り方に方向性を与えたってわけでもなくて。

なんで 3D はウケなかったのか、と考えると、別に 3D じゃなくても充分に立体感を味わえるからってのがあったりして。いやさ、映画の歴史って今までで120年くらいあるもんだからさ、その間に各時代の天才・英才たちが表現を鍛え上げてきたもんだからさ、2D な画面で立体感を醸成する各種技法が完成されてるのな。

なもんだから、完成された立体描写技法が普通に使われてる状態で、さらに物理的に立体感を盛るってのは、余計なことでしかなかったんじゃないのかと。

そういや NHK が出版したハイビジョンテレビ開発の書籍に書いてあったことでさ、1970年代に NHK 内で、次世代テレビを開発することになった、それが始まりだったそうで。そこで候補に上がったのが、立体テレビと高精細テレビ。それぞれ基礎研究を進めていったら、「高精細映像は立体感も感じられる」という発見があったらしい。

てことで、この時点での次世代テレビは高精細テレビと設定して、その開発に絞ることになったんだそうな。

世界の趨勢も、NHK の先駆的研究に倣ったのか、それともそれぞれ独自に判断したのか、「未来のテレビは高精細」路線で一致しましたな。つか高精細テレビは普通のテレビの高度化だけど、立体テレビはかなり根本から違うだろうしな。

テレビがアナログだった頃、映画はテレビと比べものにならん高精細度を誇っとりましたな。そりゃもう劇場の大画面への投影に耐えるほど。そうなると、技法的にも技術的にも、映画はすでに充分な立体感を表現できてたってことでして。

しかし、3D はせっかく映画が手にした新技術なんだからさ、廃らせるのはもったいないような。テレビも同じ仕組みで 3D 対応化した製品があったそうだけど、寝転がって立体メガネで観るとかなり変なことになるらしく。そこらへん映画館じゃありえん状況だからな。てことで、テレビじゃ成り立たないけど映画じゃ成り立つってわけで。テレビとの当面の差別化になり得そうなわけで。

けど HMD が普及してきてるわな。3D 映画もそれで観れることになるかな。

3D ならではの、3D じゃなきゃ出せない表現で、スタンダードを獲得するほどのものが必要なんだけど、それがたぶん今のところひとつも出てないのが問題なわけで。

映画の草創期。最初の劇場映画はリュミエール兄弟が作った『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896)だそうで。ワンカットの短いもので、駅に列車が到着する、というだけのもの。白黒で音声なし。けど当時の人たちは未体験だったんで、フランスの遊園地の人気アトラクションだったそうな。

このときは珍しさが売りの見世物だったそうだけど、ジョルジュ・メリエスという人がパラダイムシフトを起こした。映画フィルムで撮った場面場面をつなぎ合わせることで、ストーリーを表現できるほか、それまでの芸術にない独特な表現も作り出せることを示した。映画が見世物から芸術に変わったってわけで。彼の有名作品は『月世界旅行』(1902)ですな。

時代は半世紀ほど下り、映画『エデンの東』(1955)。ジェームス・ディーン主演で有名だけど、映画技法的にも画期的な試みがなされたそうな。この当時、映画技術の進歩でワイド画面が開発されたものの、どう使いこなせばいいのか誰にもわからんかったらしい。1955年っつうとテレビが普及し始めたあたりだね。アナログテレビのアスペクト比 4:3 は、映画のスタンダードサイズと同じ。映画界はテレビとの差別化を図るべく、ワイド画面の開発に勤しんだと。

で、映画の画面がだだっ広くなったのはいいものの、どうもそこに均等に被写体を配置すると、間延び感というかのっぺり感というか、あるいは被写体が小さく見えてしまうというか、いろいろ問題があったらしい。どうにもこうにもつまんない絵ヅラになってしまうと。

そんでもって『エデンの東』でエリア・カザン監督がやってのけたのが、あたかもスタンダードサイズであるべき構図の上下をぶった切って、真ん中だけ映し出した体の構図。これがあまりにもキマッてて、なんかもうこの映画1本だけで、ワイド画面の正しい使い方として定着してしまったらしい。

余談だけど、この原理をうまく逆に使ってたのが、1980年代あたりのハリウッド映画。

いやさ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とか『ロボコップ』とか『天使にラブソングを』とか『クロコダイル・ダンディー』とかのビデオをレンタルして観たらさ、アナログテレビにぴったりのスタンダードサイズなんですわ。映画館じゃビスタサイズ(今のテレビの縦横比とほぼ同じ)だったのに。けど不思議なことに、映像の左右を切った感じが全然ない。構図が、テレビのスタンダードサイズ画面にしっくり収まってるんですわ。全く矛盾がない。これが謎で謎で。

後で知った話。どうも撮影時はスタンダードサイズで撮ってたらしい。ビデオリリースやテレビ放映時はそのまま流す。んじゃそれに先立つ劇場公開版はというと、画面の上下を切って出してたと。これが違和感まったくなくて。しかし劇場でカネ払って観るものが、実は情報が削れたものだったとは。知ってガッカリ。

ちなみにシネスコサイズの場合、撮影時に横方向だけ広角に写るレンズ(アナモフィックレンズ)をカメラに取り付ける。そんでスタンダードサイズのフィルムに、横方向のみ圧縮して撮影する。上映時、映写機にアナモフィックレンズを取り付けると、横方向に同じだけ広がって、自然な絵になる。てことで物理的な情報量はスタンタードサイズと同じだったりする。

ビスタサイズは、上に挙げた例だとスタンダードサイズで撮影してから画面の上下を切る形だけど、基本的には撮影時からフィルムの上下にマスクをかけて、何も映らないようにする。てことでビスタの物理的な情報量は、スタンダードやシネスコよりも少ない、となる。

これ、20年以上前に日本のテレビでもやったんだよね。なぜか NTSC 規格のままワイド画面のテレビを国内の家電各社が一斉に発売して。

考え方が映画のビスタサイズと同じなもんで、たたでさえ解像度がイマイチな NTSC の映像をさらに粗くする方向性だったわけで。おいらはどうも買う気が起きなんだ。結局、地デジ化で強制的にテレビを買い換えさせられる時まで、スタンダードサイズのテレビで通したわ。

アナログワイドのテレビ受像機はバンバン売り出されれてたけど、番組製作側はその流れにどうにも乗れなくて、スタンダードサイズのまま放送した。テレビの機械の側には、スタンダードの放送でも左右に引き伸ばして画面いっぱいにするモードがあって、それでテレビを見てる人も多かったっぽい。

一応、日本テレビが「ワイドテレビ元年」みたいに一瞬だけワイド化に合わせる動きを見せたけどウケが悪かったらしく、すぐ元に戻した。スタンダードのテレビで見てる人にとっては、上下が真っ黒になるぶん画面が小さくなるってのがどうも嫌われた理由らしい。映画館じゃスタンダードの映画よりもビスタの映画の方がスクリーンを広く使うから、ビスタは実は情報量が少ないのに得した気分になれるんだけど、テレビだとスタンダードが画面の幅いっぱいだからな。逆なことになってしまうわけで。情報量が少なくなったのがそのまま反映されちゃうってわけで。

今はもう地デジ化でワイドが普通になったけど、当時はいろいろ混乱してたっけな。「ワイドテレビを売っている家電屋のテレビ CM がスタンダードサイズなのはいかがなものか」っつう話が巷に出てから、ようやく渋々とコンテンツ側のワイド化の動きが出たり。けど例えば、当時は日立が丸抱えスポンサーだった『世界ふしぎ発見』は、番組自体がスタンダードで、CM だけワイドっつう混乱ぶり。

ワイドテレビ受像機の方は、放送内のそれぞれのモードに合わせて、受像機側のモードを自動で切り替えるっつう、よくわからないところに技術の粋を集めてた。

アナログワイドテレビが起こした混乱はこれにとどまらず。

スタンダード規格の映像の処理はユーザーが選べるんだけど、1. そのまま映し出して、画面の左右は黒塗りにする。2. 一様に横に引き伸ばす。3. 画面中央の伸ばし率は小さめ、端の方は大きめにする。てな感じでな。どれもこれも、なんかどうもおかしい感じでな。

1. はなんだか損した感じがする(ワイド画面の画素数はスタンダード画面より少ないんで、本当に損してるんだけど、それがもろに見える形)。2. は、製作者側がせっかく綺麗に作り込んだ構図が台無し。あと、明らかに被写体が横に伸びてて不自然。3. は 2. の不自然さを緩和するためのモードだけど、画面の端は常に見てないってわけじゃないんで、やっぱし不自然になってしまう。

そしてついにというか、映画界から文句が出るようになった。大島渚監督だったな。せっかく作った映像がこれで台無しにされる、てので。2. と 3. のことですな。ビデオソフトってワイド化に乗らなかったクチで、そんなシネスコサイズ作品の扱いは2通りあった。

A. 画面の両端を切る。B. 上下を黒塗りにする。

ビデオ商品は映画作品の権利を持つ会社が作ってるんで、ここまでの加工は、映画監督を我慢させられはするわけで。B. なんかはテレビ画面の無駄遣いなんで解像度がガタ落ちしてしまうけど、洋画じゃ下の方の黒塗りを字幕表示スペースにするっつうアイデアで好評を得たりもしてた。

これがワイドテレビのモードによっては、A. の映像だと、ただでさえ画面が見切れてよくわからなかったり見苦しかったり(『エデンの東』方式なんで、被写体が上下方向には超アップなわけで。そこに、横方向に背景がたっぷり入ることでバランスがとれてるのが、背景を切り取ってしまうんで、映像は被写体の無意味な超アップになってしまう)。B. だと横長のシネスコ映像がさらに横長に引き伸ばされて、無駄にひょろ長い映像になってしまったりとか。確かに台無しにされちまうわけで。

まーアナログテレビの水平解像度ってたったの525本ですわ。今の感覚じゃ全然ボヤボヤな映像ですわ。今の地デジの規格は1920本だっけか。2K ってやつ。その前の、初期のハイビジョンは1125本(とはいえ放送で使われてた MUSE 方式はアナログ工程を挟むんで、実質700本くらいだったらしいが)。1K ですな。これからは 4K だ 8K だ、という感じなわけで。もう 2K あたりで充分な気がするけど解像度が上がって、縦横比も3種類あるうちの真ん中のビスタになったことだし、もう大島渚論争は起きんわけで。

結局、アナログワイドテレビはなんであんな無茶なことになったかっつうと、需要に対して足りない解像度をどうにかごまかそうとしたらもっと大変なことになったってことかと。

しかしハイビジョンの水平解像度1125本って、開発元の NHK は劇場映画品質と言い張ってたけど、実際は 16mm フィルムくらいだったらしく(普通の映画は 35mm フィルム)。バブル前後の日本映画は部分的にハイビジョン撮影をやってみたのがいくつかあって、やっぱしその部分はちょっと劣る画質だったったりする。じゃあ 35mm の解像度をデジタルで再現するには、となると、(35/16)×1125≒2460 となる。2K(水平解像度1920本)じゃちょっと足りないんか。

逸れまくった話を強引に戻してみるテスト。

3D 映画がなんでイマイチ盛り上がらんかったのか、なんで 3D 特有の表現が開発されなかったのか、ってさ、2D 版も同時に公開してたからじゃないかと。劇場側でどっちにするか、あるいは両方上映するかを選べるシステムらしく。3D 対応してない劇場でも上映できるようにっつう配慮でもあるだろと。『アバター』みたいな、封切り上映前からメガヒット間違いなしの超大作なら、3D 対応してない映画館だってぜひ上映したいだろうし、配給側も、そういう映画館も巻き込んで稼ぎたいだろうし。

劇場公開の後には DVD/ブルーレイ、テレビ放送でも稼ぎたいだろうし。ていうかそこまでの稼ぎを計算に入れるからこそ、超大作の企画は社内で予算承認されて製作にゴーサインが出るんだわな。

てことで作品はどういう方向性になるかっつうと、両対応の製作が強いられるわけで。『アバター』もまたその方向で作られたんで、立体感が控えめでな。3D のイメージっつうと「飛び出す迫力の映像」のはずなのに、そこは抑えて、奥行き感を重視した形でな。奥行き感って別に、普通の 2D 映画でも表現できるからな。100年超の歴史に鍛えられた技法で。

まー「3D 酔い」がありそうだけど発生条件や傾向がよくわかってなくて、攻めた造りするのが怖いってのもあったろうし。んで結局、「より立体感があるよー」って程度の、2D の延長にしかなれなかった。

映画のハードウェア技術っていろいろ今までもあったけどさ、ステレオ・サラウンドとかけっこうどうでもよかったと思う。THX システムを開発したルーカス監督には悪いけど。それまでのモノラル音声の延長でしかなくて、音楽業界でのモノラル → ステレオほどのパラダイムシフトは起きなかったと思う。

映画のステレオ・サラウンド化って1980年代に進んだんだけど、八戸でもそれなりに早い時期に洋画系の劇場で導入されたんだけど、正直なとこ不自然さが気になってしまったというか。いやさ、登場人物が喋ってる最中にカットでカメラが切り替わると当然、声がする方向も同時に切り替わるわけでさ。あの唐突感がどうもいまだにおいらはしっくりこなくて。映像の編集での唐突感は全然オッケーなのに、映像に合わせた音の編集はなんで不自然な気がしちゃうんだろう。

そして90年代に入ってもジャッキー映画はしばらくモノラルを貫いててさ(音源自体がモノラルなんで、どんなにカネかけたサラウンドシステムでもモノラル音声)。相変わらず映画自体の魅力で楽しくてさ(『シティーハンター』を除く)。映画にはむしろモノラル音声のほうが合ってるんじゃないかって気がしてる。

カットごとに音の方向を合わせるのって、それだけで編集の手間が相当かかるだろうしなぁ。

んで、3D もまたありがたみがよくわからない新技術になっちまってるような。けどステレオ・サラウンドと違って、3D 映画の鑑賞には立体メガネが必要だし割増料金だしで、観客目線で、自然に置き換わっていくってわけにはいかんわな。

立体感ってやっぱし、「奥行き」よりも「飛び出す」だと思うんだ。スクリーンよりも観客の近くに、作品の世界が迫ってくる感じが欲しいと思うんだ。おいらとしては、おととし観た『関ヶ原』で、徳川家康(役所広司)が「ハラワタが煮えくり返る!」とプリプリ怒るとこを、飛び出す立体で見たいなぁ。そりゃもう子供が観たら泣き出すくらいの迫力だろと。

つかまさに『関ヶ原』って 3D 向けの素材なんじゃないかと思えてきた。恋あり大規模アクションあり野望ありオールスターキャストあり。有村架純のアップを立体で観たいなぁ。夜の座敷でしゃがんで後ろ歩きするとこも、立体だとさらに、さらにな気がする。

そういや 2D で作られた映画を 3D に仕立て直して再公開ってのもあったな。おいらが観たのは『タイタニック』『スター・ウォーズ エピソード I』『バトルロワイアル』だな。どれも、わざわざ 3D にした意味をあまり感じなかったっけな。当たり前というか、2D 映画を 3D にしただけじゃ立体感を楽しむ以外にないわけで。3D ならではの表現の独自性とかまったく期待できないわけで。

これけっこうな製作費がかかるらしく。それが立体感の出来栄えにもろに効くらしく。てなことで、『スター・ウォーズ EP1』の立体感は「おおー立体だー」って感じだったけど、『バトルロワイアル』はなんかイマイチというか、画面に血しぶきがベッタリ、という場面でしか 3D の記憶がないが。

『スター・ウォーズ』3D 化はシリーズにするはずだったらしいけど、興行成績が悪くて1作だけで終わっちゃったらしい。『タイタニック 3D』も興行は爆死だったらしい。ここらへん、過去の超ヒット作のリバイバルなわけで。みんな知ってる作品がついに 3D 化って当たりそうに思えるし、当たれば続々と 3D 化の弾みがつきそうな企画だわな。

けど当たらなかった。むしろ余計なことしないで 2D のままリバイバル上映したほうが儲かったかも。たぶんこの結果から、観客は売り手側ほどには 3D 映画に魅力を感じてないっつう空気を読んだんだろうな。

ていうかやっぱし 2D 公開もできるよう 2D のスタイルで作ってしまってるのが、観客目線で「付け足しで 3D もありますよ」と見えてしまってるんじゃないのかと。その及び腰加減がウケないんじゃないかとか。それを示してるのが、2D 映画の 3D 化の興行的失敗なんじゃないのかと。

おいらは 3D 映画は、ステレオ・サラウンド化以上に未来がある進化な気がしてるんだがな。

でさ、10年前の『アバター』に戻るとさ、なんで2009年が 3D 映画元年になったのか。っつうとさ、映画の制作・配給・上映システムのデジタル化があらかた済んだタイミングってのも一応あるけど、立体画像・映像流行の10年周期説ってのがありまして。そこにぶつけてきたんじゃないかと思ってるよ。

『アバター』の公開は12月。ほぼ2010年。

とりあえず前回は2000年前後がそのタイミングだったわけで。そのときの 3D 界隈の動きは。

『さんでー立体写真館』開設(1999)

……、

……、

……。

ほかに思いつかん orz

10年周期説は、その回は空振りだった!(涙)

おいらはこのとき、当て込んでぶつけてみたわけですよ。ビッグウェーブに乗るぜと(来なかったけど)

その前の1990年あたりはステレオグラムが流行った。こういうやつ。このとき、立体カメラで実写のステレオ写真を作ってみた人の本を買ってですね、おいらも自分でやってみたくなったんですわ。たまたま古い一眼レフカメラをタダでゲットしていじり始めた時期ってのもあり。

この著者さんは専用のステレオカメラをお使いになってたけど、普通のカメラでも、時間差で視差を作って2回撮影すればいいんじゃねと気づいて。風景とかで止まってる被写体ならいけるはずで、やってみたらけっこううまくできたってのもあって。

その本にあったんですよ。10年周期説の話が。もっと過去にどんなブームがあったのかまったくわからんけど。もうその本はなくしちゃったし。なんかちょっと書いてあった気もするけど。

んで、タイミング的に『アバター』の公開はまさにそこを狙ったような気がしてさ。根拠は、おいらがその10年前にやったから、そのさらに10年前にステレオグラムのブームが来たからってだけだけど。

あれから10年。

世の中じゃ特に目立った動きはないですなぁ。まだちょっと早いのかもな。来るとしたら、どんなのが来るんだろうね。スマホ絡みかな。だとしたらこれかな。

これ偽物のホログラムなんだよな。ペッパーズ・ゴースト を利用したっつうだけのやつで。今回の周期、こんなのでお茶濁されちゃなーって感じ。

てことで強引にまとめるけど、3D 映画のリベンジを期待しちゃいたいところ。映画業界さん、3D 専用映画どうですか。『シオタ駅』みたいな見世物でしかないやつでも、続けてやってるうちに『エデンの東』みたいなことが起きるかもよ。

うほほー小惑星リュウグウにクレーターできとったー。

はやぶさ2が作成したクレーターは直径10mほど、タッチダウンの可能性も? - マイナビニュース

とはいえ、あんましはっきりした形じゃないんだね。おいらてっきり月面クレーターみたいに、縁の尾根がピシッとそそり立ってるようなの想像してたわ。

ってリュウグウの既存のクレーターも、縁がなだらかなのばっかだもんな。そういう環境・材質なんだろうな。

しかし順調に行きましたですなぁ。このクレーターの中や周辺からサンプルを取るかどうかはこれから決めるそうだけど、ここまでのミッションがこんなにまで見事に成功したことを、今は喜びたいですわ。今回の爆破ミッションも、砲弾が大きめの岩に当たって、その岩が砕けるだけ、となる可能性もあった。砲弾がリュウグウ表面にズボッとめり込んでしまって、クレーターができない心配もあった。けど実際は、予測のうちの最大サイズでクレーターができたとのことで。

クレーターを作る、できればその中からサンプルを取る、てのは、はやぶさ2計画のかなり早い段階からの方針だったわけで。まだ川口先生が主導してた頃のこと。

そのときは、同時打ち上げの別の機体まるごとが衝突装置っつうアイデアが検討されてたっけな。これがけっこういろんな問題があることがわかって、いろいろ検討した結果、今の形になったと。

様々な素材でできた機体の部品や推進剤が飛び散るから、サンプル採取地点を汚染してしまうっつうのが大きかったらしく。あとまぁ、打ち上げ直後から別行動で、衝突のタイミングをいじれないのも問題だったらしく。はやぶさ2本体との連携を取りにくくて、チームワークするのが難しいってことだったと。衝突の瞬間まで、はやぶさ2が全く遅れずに順調に予定をこなすのが前提ってことだもんな。

実際、2018年内に着陸するはずだったのが、着陸場所の選定と着陸の段取りの組み立てに長考が必要だったからな。今の方式のメリットをうまく活かせた形になったね。

クレーター内でサンプル採取するかしないかは後の話として、その前に、クレーター内のリモートセンシングはいつやるんだろ。これは必ずやるはず。そのために穴を掘ったようなもんだし。科学者さんたちが作ってきた定説を裏付けるデータが来るか、裏返すデータが来るか。どっちでも楽しそうですな。

初代 はやぶさ が持ち帰ったイトカワサンプルの調査の結果は、従来の定説を支持するもの・実証するものが多かった。この結果について、「つまんない結果だったねー」と言った知り合いがいたんだわ。ちょっと独特な感性の人なんでその場は話を合わせたw けど定説・有力説はあくまでも説で、未確定な状態なわけで。マイナーな説や、どの説にも当てはまらない未知の新事実にもチャンスがまだ残ってる状態なわけで。そこを「これでした」と確定できたってのは大きいわけで。

その初代 はやぶさ が確定しきれなかった謎。小型の小惑星は地球の岩に比べると、ありえないほど密度が低い(これは確定済み)。その理由の特定。これができなかった。

説1: 岩がゆるく寄り集まった状態であり(確定済み)、岩同士が隙間だらけだから

説2: 岩が軽石状だから(ミネルバ II や MASCOT が撮った表面近接画像を見るとそうでもないような感じだけど、2月22日の離陸で、はやぶさ2のスラスタ噴射に煽られて、かなり大きな岩が景気よく転がってる様子が確認された。岩は見た目よりも質量が小さいような印象があった)

説3: 説1と説2の両方

できたてのクレーターの中を覗いてみれば、そこらへん何かわかることがあるかもな。

はやぶさ2は今回のミッションで機材を2つも放出して、10kg くらい軽くなったろ。地上チームと同じく、肩の荷がだいぶ降りた感じかと。去年はミネルバ II-1 の2機と MASCOT も降ろしたしな。かなり身軽に動けるようになったんじゃないかな。

放出前の SCI は胴体下面に取り付けてられたわな。出っ張る形で。てことは次の着陸じゃ最低地上高をそのぶん稼げる。そのぶん着陸計画を組みやすくもなるんじゃないかと。

って前回の着陸って、SCI なんつう危険物かつ精密な機械を、岩にぶつけるリスクありありの位置にぶら下げつつだったんだよな。そう思ったら今さら脇汗出てきたわ。

NASA の探査機オサイレス・レックスが発見した、小惑星ベンヌでの塵・岩石噴出現象の仕組み。NASA は揮発性ガスの噴出説を有力視してるっぽい。

あーなるほど。彗星の仕組みですな。ベンヌは水が豊富な星らしいからな。水酸基として豊富なのか、水分子として豊富なのかまではわからんけど。もし水分子が豊富なんだとしたら、ますますもって揮発性ガス噴出説有利ですな。

おいらは、隕石の衝突で砕けたカケラが、速い自転での遠心力で吹っ飛んでるんじゃないかと予想してたが。揮発性ガス噴出の方がありそうな気がしてきた。本職さんの見立てだしな。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |