世の中の文書がいまだに紙ベース主体ってのは何なんだろ、と思ってたら、なんかこう、日本は印鑑文化の国じゃないですか。

それなのかなーと思って。

紙ベースはめんどくさいし保管に場所も取る。紙の書類を電子化するには、単なるスキャンでも面倒なのに、データを PC 内で使える形にするにはこれまた手間が相当かかる。

けどハンコで自分を証明する習慣って、おいらは面白くてけっこう好きなんだが。

去年あたり、仕事に関する情報なりデータなりを、メール添付でいろいろやりとりしてたときがあったんですわ。したら段取りに間違いが発生しまして。

先方から「間違いを防ぐために、紙の書類にしてください」と言われた。

電子でも紙でも、データはデータだと思うが。むしろ紙だとデータの読み取りは目視だけが頼りなんで、かえって間違いが出やすそうだが。上に書いた段取り間違いも、別に電子か紙かの違いには関係ないものだったし。単に慣れの問題ですかね。

電子デバイスに対する拒否感ってのもありそうだけど。データ量が小さい場合の威圧感の違いというか。紙だとピラッで済むのが、このまえ銀行の窓口にノート PC をゴトッと置いたら、行員さんにギョッとされたってのもあって。

データ量がでかいと、もう電子モノの圧勝ですな。段ボール箱10個とかが USB メモリ1個で済んだり。しかも目的の書類をさっさと掘り出せたり。

紙は融通が利かないってのもな。銀行の窓口に PC をゴトッと置いたのって、なんのことはない、両替の金種と枚数を見せるためだったんですわ。作った数字を見せるだけなら紙1枚で済むんだけど、その場で計算しなきゃいかんくてさ。予算があって、何円が何枚で小計いくらで、全部合計すると予算の枠内に収まるようにっての、いちいち紙とペンで計算するとめんどいじゃないですか。間違うことも多いし。そこらへん表計算に簡単な数式を入れて、枚数を入力すると自動で小計・合計するようにしたと。

てことで相談なんだけどさ(誰にだよ)

表計算ができたり、画像を入れ替えて表示できたり、動画も再生できたりな紙ってないもんかね。PC でもスマホでもタブレットでも、そこに表示させて相手にお見せするのって、なんだか見せつけがましい感じじゃないですか。しかも相手に渡せないし。紙ってそこが便利なんだよな。威圧感がなくて、相手にそのままあげられるっつう気安さ。

画面表示主体の超薄型・超安価な使い捨てコンピュータというか。インテリジェントペーパーというか。燃やせるゴミか燃やせないゴミとして気軽に捨てられればなおよし。とりあえずの目標単価は、人にあげてもあんまし惜しくないあたりで、1枚30円くらいかなぁ。あと折ったり曲げたり、ハサミで切ったりできればいいね。水に濡れてもいいんだと嬉しい。厚さは、紙をラミネートしたくらいでどうだ。

単価が1円を切ると、A4 コピー用紙と競合できるくらいになる。印刷屋さんはビラの受注壊滅ww ブラザーはミシン屋さんに戻ることになるかもな。電柱や町内掲示板の貼り紙も、一定時間で表示が変わったりしてな。あーだったら画鋲で刺してもオッケーだといいな。ホチキスもいけると。

ここまでの条件を満たすとなると、構造は機械というより、生物の細胞組織に似た形になるね。細胞に相当する微小な単位要素がびっしり並んでる形で、その単位要素1粒1粒が1ピクセルの画素を持ってて、さらにコンピュータとして必要なすべての機能を備えてると。1個の要素はその「紙」のサイズと、「紙」内での自分の位置と向きを正確に把握してて、表示すべき情報も全部持ってる。んで自分の位置と照らし合わせて、何色を表示すればいいかを判断して実行と。

駆動には電力が必要なんで、薄型太陽電池も各自が装備と。電卓の太陽電池の考え方と同じで、どうせ人間は光がないと画面を見れないんで、光が当たったときだけ駆動するって形でオッケー。

生物の構造に似てるって意味じゃ、既存の表示デバイスよりもずっと紙に近いってことになる。

しかしどう考えても、実現はこれから10年くらいじゃ無理っぽい仕様ですなぁ……。

この「細胞」のサイズはいかほどか。

解像度 600dpi として、1インチ=25.4mm なんで、1辺の長さ 0.04mm。これは小さい。マジ小さい。1個ずつロボットが配線して製作なんつう工程じゃ埒があかない。化学的手段でまとめて作るしかないか。できればシートごとに、紙をすくようにって感じか。それじゃなきゃ、「細胞」ごとの粉体を固めて紙状にする形か。もしかしたら、「細胞」がある程度出来上がったら、自らに流し込まれたプログラムに沿って、あとは自分で自分を組み立てていくって形もいけるかな。

「細胞」の表面は絶縁体で覆われてるはずなんで、「細胞」同士の情報のやり取りは非接触式だな。配線でいちいちつなぐよりも、非接触のほうが単純かつ確実にできる目もあるか。

いやなんか紙の代替っつうより、擬似生物というか生物っぽいロボットというかの発想になってきたような気がする。

結局はアレだ。物事があからさまにおかしい方向に行くのは、偉い素人の暴走を誰も止められないからだわ。

問題なのは、当人は暴走してるとも的外れともまったく思ってないってことで。良かれとしか思わずに、当を得てるとしか思わずに逆効果と。周りは結果が見えてるのに止められないと。偉い人が固い信念を持つってのは、場合によっては恐ろしいことだったりして。

偉い素人は得てして責任者なんで、そのときはその人が責任を取ればいい話で。けどとりあえず、素人は素人であるがゆえに、失敗っつう結果が出た後でさえ、失敗したことをわかんなかったりして。

その結果を認めた後でもまた人によって分かれるところで。責任逃れでトカゲの尻尾切りし始める人もいれば、全部背負い込んで自分を責めてしまう人もいる。

けどあんましいなさそうなのが、「敗因は自分の素人采配」っつう正解に達する人。その前段階の「自分はその道の素人」なんて露ほどにも思ってないってわけで。正解がわかると、あとはその道の本筋をできるだけ多く知れば、同じ失敗に至らなくなるかと。

偉くなるまでにはいろいろあるわけで、経験なり実績なりキャリアなりを積んでく。けどそれって大抵は1本道なんだよな。てことで、その道の隣やもっと向こうの道となると、それまでの経験が役に立たないことが多かったりするわけで。けっこうズブの素人なわけで。けど権限があるからってそこに手出し口出ししては、物事をおかしくしてしまうと。

昨日の続き。なんだか似たようなの見つけたんで。

UNIX って、Linux なり BSD なりの形で無料でゲットできるわけで(Linux や BSD は厳密には「UNIX 的な OS」)。有料のもあるし(正規の UNIX や、Linux 等をベースにしたものとか)。

んでその Linux や BSD を中古 PC なんかにインストールすると、UNIX の素人だろうが何だろうが、その PC 内で管理者権限を自由に得られて、その権限を好きに使えるわけで。

「スーパーユーザー」っつうんだけど、当然 UNIX に詳しい人ばかりじゃないわけで。でもコマンドと vi をちょいと習うと、スーパーユーザー権限で重要書類を好きなだけ書き換えられるわけで。

いろんなお教えサイトなんかでも、「スーパーユーザー権限のまま何でもかんでもやっちゃうと危ないよ」なんて忠告が出てたりする。「パソコンとして普通に使うぶんには、一般ユーザの状態だと安全だよ」ってことで。

けど初心者はめんどくさがって、あるいはシステム書類の設定作業のあとスーパーユーザーから抜けるの忘れて、もしくはスーパーユーザーだか一般ユーザーだかの区別がわからんくて、結局システムをぶっ壊したりするんだよなー。玄人からすると信じられないようなことフツーにやらかすんだよなー。

なんて玄人ぶったこと書いてみたけど、すんませんやらかしたのっておいらのことですww この前それで、職場で使ってるノート PC の Vine Linux 吹き飛ばしちまったwwww 直そうと足掻けば足掻くほどにおかしくなってってなーww

UNIX 万年初心者なおいらに残された手段は、書類のバックアップを取ってのクリーンインストールのみ。ええもうそれ込みで、無駄に徹夜して復旧させましたですよ。

有権者の年齢が18歳まで下がるってのに合わせて、1月中だったかに新聞で、政治活動してるティーンたちのシリーズ記事が出てたんだわ。

そういう団体や個人の活動を紹介するのはいいんだけどさ、野党支持側だけ取り上げるのってどうなのかと。

中国語は人工言語だと、何かで読んだことがあった。なんでも中国は広いもんだから昔は言語がたくさんあって、昔は商業・流通で共通語が必要で、使われてる様々な言語から組み合わせて作られたとか。まー人工かそうじゃないかの区分けはたぶん、意図的に作られた言語なら人工言語、自然発生なら普通の言語ってことかと。んでまあ便宜のために、意図的にルールが決められた言語ってことなんじゃないかと。

んでソース不明なもんだから、ネット上に何かヒントがあるかと思って調べてみたんですわ。したら特に見当たらなくて。違うのかもな。

ていうか「人工言語 日本語」なる記述を見つけちまったが。

読んでみるに、どうも語彙の輸入と拡充が意図的だったからってことらしい。

この方やご紹介の書籍の定義だと、きっとその行程は人工言語の範囲に入るってことなんだろう。そこは人それぞれの解釈でいいと思う。おいらも勝手に線引きしてるんで。んでまぁおいらが腑に落ちるかどうかの線引きは、文法の制定が意図的だったかどうかってとこかな。

結局、中国語も日本語も、人工言語かどうかの度合いは同じようなもんってことですかね。

流体の粘度って温度でけっこう敏感に変わるもんなのかな。

いやさ、「♪北風ピープー吹いている」「♪電信柱も鳴っている ヒュウンヒュウン ヒュルルン ルンルンルン」じゃないですか。あれって夏場はどんなに風が強くても、そんな音しないじゃないですか。いや湿度の関係なのかな。

あとさ、やかんのお湯を注ぐと「トプトプ」と音がするじゃないですか。やかんってことは火から降ろした後なんで、沸騰してるわけじゃなく、100℃ 未満の熱湯ってことじゃないですか。けどぬるま湯やそれ以下の温度の水だとトプトプとは鳴らないじゃないですか。「トプトプ」はなんだか粘度が高そうな音じゃないですか。

けど一般的に、液体の温度が高くなると、粘度は低くなるような気もするし。

オチも答えもなくて申し訳ないけど、この違いってどんな仕組みで発生するんだろうかってのが最近のギモンだったり。

お、Wikipedia 「粘度#温度依存性」によると、

だそうな。そうだったのか。液体と気体とじゃ、温度での応答が逆になるんだ。知らなんだー。

てことは「ピープー」も「トプトプ」も、温度依存で流体の粘度が低くなったがゆえに発生する音ってことなのかな。

つか「トプトプ」は予想の逆なんですが。

まだ結論に遠いな。

世の中、けっこう逆引き的な事象が多いなぁと。現象があって、「これは何々だ」と言えるまでの筋道がよくわからんってやつ。これってめんどくさいし正解にたどり着けるかどうかもあやふやなわけで、とりあえず勝手に命名したりしてな。

昨日のログも逆引き状態。「ナントカ現象」なんて感じで、ひとくるめにした名前が欲しいところ。あるのかもしんないけどないのかもしんない。いや単に「流体の温度依存性」なんつうカタい名前なのかなww そこまで広義&ぼんやりなのじゃなく、もう少しだけピンポイントでざっくり納得できそうで親しみも持てる、そんな都合のいい名前ってないもんかな。

逆引きがビジネスになってるのって医者だよな。NHK の番組で、症例のビデオから研修医が病名を当てるっつうのがあるじゃないですか。まさに逆引きのめんどくささをこなすのが仕事なんだなーと。どうでいいけどあの番組はどうも展開にもったいつけすぎな気がしてな。結局おいら正解発表まで見たことないww

裁判官や弁護士とかもそうかもね。似たような前例を探り当てて参考にするってことで。

日露戦争の話になると主役級の扱いの 秋山真之。東郷平八郎をして「智謀湧くが如し」と言わしめたそうな。この人が参謀として強かったのは、古今東西の戦のケースを多く学んでたかららしい。アメリカ留学時代、恩師が「海戦に限らず、過去の戦の例をとにかく広く深く学べ」と教えたのを守ったらしい。

逆引きは「わかりません」で終わることが多いんで、なるべく正引きで素早く答えを出せるようにってことだったんだろうなぁ。医者が症例と病名を多く知ってるのと同じですな。

しかし「逆引き=事象から名前を当てる」てのだと、エクソシストもかなり似てる感じがするな。人に取り憑いた悪魔を祓う方法は、その悪魔の名前を当てることらしいんで。きっと昔はどこの国でも、医術と祓いは同じようなものだったんだろうなぁ。エクソシストってまぁその意味じゃ言っちゃなんだけど、今の見方だと呪術的な治療方法ってくくりでいいんじゃないかと。

「最初から知ってりゃあんなに苦労しなくて済んだのに」ってまさに逆引きの苦労だわな。

2つ前の仕事で、職場内で共通の考え方や進め方にいろいろ矛盾とギモンを感じてて。「そうじゃないだろ」と自分の仕事内で試しては断片を見つけていって、ときどき断片同士が繋がって、体系としておぼろげに組み上がってきたものがあって。

隙だらけで完成度が低いし、応用もあまり効かない代物でしかないんで、あくまで自分の仕事の中だけでそれを使ってきた。そうするとだんだん手応えが強くなっていくわけで。成果も上がっていくわけで。けど、そこを無視した非合理な命令とか矛盾した命令とかが構わず来るわけですよ。自分の中限定の話なんで、外の人はそんなの知ったこっちゃないってわけで。

でもこっちとしても「あのですね、これは◯◯と言ってですね」なんて反発できないんですわ。◯◯に当てはまる名前を知らんから。既存なのかどうかも知らんくて、独りよがりなものかもしれんから。んでまぁこっちとしてはただただ狼藉を受けてる気分になってきまして。ストレス溜まりすぎで辞めちまったww

1つ前の仕事じゃそれがもっとひどかったwww んでそれぞれの仕事を辞めてからしばらくニートしてたわけで、その間に、ようやくそれが何なのかを知ったですよ。

リスクマネジメントとか品質管理(QC)とかトラブルシューティングとかそういうのだった。その原始形態を自分で作ってこねくり回してたってことで。あーあ最初から知ってりゃあんなに苦労しなくて済んだのに。

あーそうそう、これってまさに「車輪の再発明」だよな。

まさにそれ orz って「車輪の再発明」の意味と名前だけは知ってたという皮肉。そしてそこにまったく考えが至らず、勝手に「逆引き」と命名したうえで、昨日と今日のログを書いてた orz

つかリスマネ、QC、トラブルシューティングってさ、それをそれだと気づくまでに、何度も何度もおいらの目の前を通り過ぎてったんだよな。なのに全然気づけなかった。気づく下地ってのが必要だったのかも。下地がようやくできて、モノの存在に気づいたときには手遅れだったとwww

持ち主の「衛星打ち上げロケット」っつう主張に反して、マスコミが「事実上の長距離弾道ミサイル」と連呼してる、北朝鮮の衛星打ち上げロケットもしくは長距離弾道ミサイル。

モノとしてまだ未分化の状態なんで、どっちでもいいような気がする。けど日本のマスコミは一致して「事実上の弾道ミサイル」としてる。けど ICBM としては使い物にならんレベルだし。衛星打ち上げには使えてるけど、その方向での性能もまだまだだし。

核兵器開発が同時進行してるんで、弾道ミサイルとして育てていくつもりなんだろうなとは思うけど、同時に、衛星打ち上げ用としてもまた別に分岐して進化していくものなんではないかと。

まーマスコミの論点の流れから行くと、長距離弾道ミサイルだってのを根拠に、各国が国際的に圧力をかけてくつもりってのを読み取れるわけで。

てことで「事実上の長距離弾道ミサイル」っつう表現は、多分に政治的バイアスがかかってるっぽいわけで。北朝鮮自身、この技術と道具を政治的に利用する思惑らしいんで、なんてーか、建前 VS 建前の、狐と狸の化かし合いですな。

じゃあ技術そのものはどうか。

あの国からの衛星打ち上げっつうと、打ち上げ方向にかなりの制限があるわけで。実質的に南向きの極軌道打ち上げしかできない。過去に2回、セオリー通りの真東向きの打ち上げをやったことあった。けどあれって日本の本州上空を横切るわけで(うちのけっこう近くを飛んでったww)。日本の世論が、(たぶん北朝鮮の)想像以上に反発してしまった上に、それまでの「日本の宇宙利用は平和目的に限る」っつう国会決議を曲げてまで、情報収集衛星(事実上の軍事偵察衛星)を自力開発・打ち上げ・運用するきっかけになってしまった。

南向き打ち上げでも沖縄県上空を通るけど、言っちゃなんだけど本州よりはましというか。飛翔途中にトラブっても、国土に落ちるリスクも少ないし。

南向きを選んだ理由のもうひとつはたぶん、韓国に対抗するため。韓国の国土もまた日本にフタをされてる形なんで、南向きの極軌道打ち上げしかできない。2012年あたりまで、自力打ち上げ国10番目の椅子取りゲームが南北の間で盛んだったわけで、先に南向きで挑戦した韓国に当てつけるっつう目的もあったと思われ。そしてその当てつけはまんまと成功して、韓国はショックを隠しきれん様子だったっけな。

すぐ後に韓国も成功したけど、実は自力での開発・打ち上げじゃなくてな。射場の場所は韓国の国内だけど、射場の設計と技術指導はロシア。ロケット本体も、2段式の2段目とフェアリングは韓国製だったけど、ロケット全体の9割ほどを占める1段目と、機体全体の組み立てはロシア。射点への移動・据え付けも打ち上げ管制もロシア。ほとんどロシアに作ってもらって打ち上げてもらったような形だったんだな。そのことはすでに国民に知れ渡ってしまってるっぽい。

韓国はこの事実を意外に正面から受け止めてて、今、オール国産のロケットを開発中だったりする。「2020年に探査機を月に着陸させる」を目標にしてるけど、あと4年ぽっちじゃどう考えても無理。「低軌道に衛星を打つ」なら間に合うかもしれんけど。今は推力75トン級の液体燃料エンジンの開発に精進してるところですな。ていうか探査機を月に打ち上げて着陸させる技術を得た後に、その技術で何をするかの展望がまったくないように見えるが。

さて北朝鮮の衛星打ち上げロケットまたは長距離弾道ミサイルのエンジンはどうか。機体の長さはたぶん 35m くらい。サイズは日本の M-V ロケットと同クラスっぽい。てことは、質量は大まかに150トンくらい。北朝鮮が公開した写真によると、エンジンは4基クスラタ。

同じく公開された動画での見た感じ、打ち上げ直後の加速度はあのクラスの液体ロケットの普通くらい。出力上の加速度は 2G くらいか。エンジン4基での合計推力は、150トン×2G=300トンくらい。1基あたり推力75トン。

韓国が自力開発中のエンジンの推力もまた75トン。なんか妙に一致してたりするww 両陣営の間で、何らかの情報交換があるんじゃないかとか考えたりして。あーでも北朝鮮の燃料はヒドラジン系で、韓国のはケロシンらしいけど。てことはエンジンの構造からして全然違うか。そこは忘れるとするか。韓国のエンジンはまだ試作もできてないっぽいし。

北朝鮮の衛星打ち上げロケットまたは長距離弾道ミサイルの外観は、今回も2段目以上が1段目より細い。てことは、1段目の性能があまり高くない。北朝鮮の衛星打ち上げ初成功時の1段目を、韓国が海底から引き揚げて公開したブツ↓を見るに、

推進剤タンクの内部構造は世界で主流のモノコックじゃなく、強度部材の骨組みに外板を貼り付けたもの。重量的に不利ですな。これが性能の足を引っ張って、結果的に2段目以上が小さくなってると思われ。下から上まで同じ直径の今風のスタイルにならんことには、性能的にあまり注目するほどのもんじゃないわな。

新聞の評論じゃ「これから固体燃料に転換して ICBM として磨きをかけていくはず」なんて見方が出てるけど、固体燃料ならモノコック構造は必須。しかも固体燃料ロケットは胴体内部全体が燃焼室なんで、液体燃料ロケットとは比較にならない超高温・超高圧に、機体全体が耐えなきゃなんない。今の技術をほとんどボツにしたうえで、1から開発し直しってことになる。液体燃料ロケット技術でようやく衛星打ち上げに成功したばかりのあの国は、今さらそこまで大胆な路線変更はできそうにないわけで。固体燃料への転換の線はしばらくはないかと。普通に考えて、ここまで来たら、技術が安定するまでは液体燃料に専念かな。別の方式と二股なんて余裕は、今はないだろと。

液体燃料に専念するとして、モノコックもしばらくやらんだろ。失敗期も含めて5回打ち上げて、未熟な点がほかにうじゃうじゃ見つかってる頃合いだろ。そしたら大改造は避けて、設計の大どころはそのままで、小改良しつつ経験を積んでく道を歩むんじゃないかと。

となると、衛星打ち上げロケットか長距離弾道ミサイルかの分化がはっきりするまでの時間も、これからけっこう長くかかるかも。

「事実上の長距離弾道ミサイル」っつうフレーズってそんなわけで、おいらは時期尚早な決め付けに思えるんだけどさ、

で妙な一致を見てるような。まーどっちの用途にせよ、今のとこ研究・実験レベルで、実用にはまだまだ遠い気がするよ。どっちの用途にしろ確実に作動するのが必須なわけで、それまで何十発も打たなきゃならんわけで。

となると日本が本当に警戒すべきは、アメリカに届こうかっつう長距離ミサイルじゃなく、単段式の中・短距離ミサイルのほうだろと。こっちは20年くらい前から何十発も試し射ちしてるぞ。完成度はかなり高まってると見た方がいいかと。

まー向こうだって、日本をミサイル攻撃したって損にしかならんことはわかってるとは思うが。日本と付き合って経済が急成長した中韓、いまだ日本と国交さえなくて停滞してる自分たちの国。その彼我の差を見てなんとか日本と仲良くしたいってのが本音だからな。

拉致の事実を認めて謝罪したのは、ひとえにそれが目的だったし。向こうにとっては、裏目に出てヘソ曲げる展開になっちまったけど。あれは日本の外交の失敗ですなぁ。こっちが一人勝ちしてしまって、相手はただ損しただけだったからなぁ。

とはいえ逆ギレしてミサイル攻撃とはなんないべ。相変わらず日本と付き合うメリットは存在してるんで。

まー、政治・経済の付き合いが深くなって調子に乗る → 日本をナメる がどんな結果をもたらすかも見てるとは思うww

積雪や雪塊。その表面のわずか下に潜む擬似生物「コア」(仮称。勝手な概念なんで、命名も勝手)

雪塊の表面温度は最高で0℃まで上がる。してそこより内部の、依然として氷点下の立体領域。コアとはそのことなのである(勝手な定義だけど)

除雪・融雪の人としては、コアをいかに縮小・退治できるかが仕事の焦点となる。

除雪の結果積み上がった雪の山が溶けにくいのは、コアが大きくかつ健全な形を保ってるから。これは手強い。しかしいじめ方はある。

それには、以下の4つのなにがしかを味方につけて戦う必要がある。

命名は Wikipedia Category:メソポタミア神話の神 からパクりますたww

積み上げっぱなしの雪って放っといても全然小さくなってくんないわけで、雪を溶かす方向に能動的に仕向ける必要があるわけで。そこで普通に注目されるのはシャマシュ(太陽熱)とエンリル(気温)だけど、意外とアンシャル(放射冷却)とキシャル(地面の温度)も大きく影響したりする。

晴れてる日ってすごく溶けやすそうだけど、快晴だとアンシャルが頑張りすぎて、全然溶けてくんない。そんな日は結局エンリル次第なんだわな。そしたらいかにアンシャルの邪魔をして、いかにシャマシュとエンリルが存分に活躍できる環境を整えるかってのが大事になるわけで。

キシャルはあっちについたりこっちについたりの風見鶏なやつだからな。シャマシュ、アンシャル、エンリルが作る条件次第でどっちにも転ぶ。しかもコアに抱き込まれればコアに味方する。こいつを融雪側陣営についてもらうようにするには、まず人間がコアに対して、自力でけっこうな攻撃を加えなきゃなんない。

めんどくさいけど、これやんないとキシャルは本気を出してくれない。そしてキシャルの力は実はなかなかのものなんで、こっちに寝返らせるとかなり働いてくれる。

そしてキシャルは風見鶏な性格そのままに、弱り切ったコアにトドメを刺す手助けをしてくれたりする。

アスファルト上に厚さ数センチほどで残った、板状の雪の塊というか氷の塊。その底にスコップをねじ込むと、塊全体がガパッと剥がれたりする。そうなるとスコップをもっと奥まで突っ込んで、どうりゃぁーっとひっくり返すのみ。なんかこれ、巨大な耳くそや鼻くそが取れたみたいな快感があるんだよなーwww

あとは、さっきまで氷塊の底としてキシャルと接してた面をスコップで攻撃。バンガバンガと割って砕くと、シャマシュやエンリルがじわじわ片付けてくれる。

これができるかできないかは、氷塊にその友として接してたはずのキシャルの裏切りぶりによるわけです。氷点下で固く結ばれてたはずの両者。しかしシャマシュ、エンリル連合の謀略に日和ったキシャルが、コアとの間に摂氏プラス0℃の液体の水膜を作る。コアはもはやキシャルと一心同体ではなく、分離・縮小させられた後なわけで。

ただしその間に人間が何もせずにいて、シャマシュが山の向こうに姿を隠し、空をアンシャルひとりが支配してしまうと、そしてエンリルもまた氷点下にまで冷えてしまうと、キシャルは再び寝返り、コアとキシャルが固く結ばれてしまう。水の膜の再凍結ですな。だから元の木阿弥になる前に、人間はできるだけ事を進めねばならない。

この作戦を存分に効かせられるのは、コアが小さいときのみ。積み上げられた雪の塊が巨大なら、作戦は周辺のわずかな部分にしか効かない。であれば、「周辺」が多くなるよう、人間が物理的に細工せねばならない。

コア分断。

これです。

巨大な雪塊。崩すとなれば周辺からまんべんなく削りたくなるもの。それだけでも、コアを小さくして雪解けを早める役には立つ。駐車場なんかだと、手っ取り早く有効面積を回復するにはこれが有効。しかし2乗3乗則により、雪塊が溶けきるまで意外と時間がかかるっつう副作用もあって、結果はその差し引き、となってしまう。

溶ける方向のみに進める、となれば、敢えてど真ん中を掘って掘って掘り進んで、コアを真っ二つに分けてしまう。できればさらに分断を進めていく。

コアの中心直下のキシャルを露出させる。その部分で両者の蜜月を断ち、エンリルを呼び込む。それがまたコア、キシャルの離別を進める。都合のいいことに、溝の底として露出したキシャルの両脇には雪の壁が高くそびえ立ち、アンシャルの悪戯が届きにくかったりもする。しかしそこは、シャマシュの威光もまたあまり届かない場所でもある。

そこらへんをどう上手くこなすかが、その狙いに沿ってどう根性を出すかが、融雪作業の腕の見せどころなのです。

……、

……、

……。

こんなエセ神話をでっち上げて悦に入っていられるのも、新たな積雪がないからでして。八戸って降雪が少ないからこそ、おいらはこんなテキトーな神話ごっこ遊びなんぞしてられるわけで。同じ青森県でも青森とか弘前とか、今年もそんな余裕ないくらい、降っては降ってはずんずん積もる状況みたいですな。

旧帝国海軍のカタパルトの実際はどうだったんだっつう謎。

戦艦大和・武蔵って飛行機を積んでたんだよな。この飛行機には、主砲・副砲の着弾位置を空から確認して、照準の再設定のためのデータを母艦に送るっつう任務があった。

太平洋戦争中の超巨大潜水艦・伊四〇〇シリーズも飛行機を積んでた。敵本土近くまで潜行して接近、密かに浮上して攻撃機を飛ばして地上施設を叩くのが任務だった。

この2つの艦艇には、空母みたいな滑走路はない。艦載機はともに水上機で、戻る際は海に着水して、母艦に回収される形だった。んで発艦はというと、カタパルトだったんですな。そのガイドレール、空母の滑走路よりはるかに短いんですわ。20m くらいだろうか。んでその長さで、プラスの揚力を稼ぐくらい加速しなきゃなんなかった。

乗組員にかかる加速度、どんだけ凄まじかったんだと。

この頃の日本のカタパルトは爆薬式だったらしい(今の米海軍の空母のは蒸気圧式)。初速と終速で加速度がだんだん強くなるならわからんでもないけど、爆薬ってさ、初速ゼロ直後の加速度が最大だったったんじゃないかと。さらにカタパルト発動前から恐らくエンジン全開でもあったわけでさ、加速度も追加ってさ、ほんとどんたけ過酷だったんだと。

戦艦大和搭載の飛行機は複葉機だったんで、離陸速度は低めだったかと思う。けど伊四〇〇に積んでた攻撃機・晴嵐って、かなり近代的な単葉機でな。下駄履きフロート装着のうえに爆装ってことで、離陸速度はそれなりに大きかったと思われ。それが、長さが限られたカタパルトで発進ってわけで。

むしろ晴嵐を近くの水に浮かべてから自力で水上滑走・発進のほうが無理がない気がするんだけど、それでもカタパルトで、という段取りだったらしい。あーそうか波が高めのときは、より大きな船から離陸するほうが安全そうだな。

とはいえそれでも波が高いときはヤバかったらしく、伊四〇〇のカタパルトから晴嵐が発進する場合、搭乗者には1回あたりで危険手当がついたらしい。恐ろしい加速度のカタパルト射出の挙句に海に突っ込んだなら、なんかもう目も当てられないというか。

伊四〇〇型1隻には晴嵐は3機しか載せられなかったわけで、その3機こそが伊四〇〇型潜水艦の存在意義だったわけで。けど発艦失敗リスクがけっこうあったってのが、なんかこう、現場に相当な無茶を強いる兵器だったんだなーってのがわかるような。

戦艦大和の観測機の場合だと、水面に降ろして自力発進させる手間と時間の惜しさでカタパルトって感じがする。それはそれとしても、やっぱし加速度は半端なくキョーレツだったんじゃないかと。

ビグロに捕まったガンダムみたいな感じだったかも。

今年も皆様、義理チョコありがとーww

カレンダーって「暦」とは言わなくなったなぁ。同じ意味なのに。

それって昆虫のことなんだけどさ。

飛ぶ動物っつうと、まず鳥を思い浮かべるじゃないですか。鳥以外だと、コウモリとかムササビとか翼竜とか。

昆虫ってめっさ飛んでるわけで。小さすぎるせいか、その原理は人類の一般社会はあまり有用としてないっぽくてな。小ささゆえの特性を生かしまくりなんで、同じ原理を使おうったって、人が乗れる飛行機を作れるわけじゃないんで。

けど実際に飛んでるんですよ。航空もののファンとしては、そこを押さえてみたくもなるわけで。

てことで Wikipedia「昆虫の翅」を見てみた。

まずびっくり&納得しちゃったのが、言われてみればというかな話。

飛ぶ系の脊椎動物の翼って、前脚とかが進化したものだよな。ムササビだと前脚と後ろ脚の間の膜が翼だけど、要は脚の機能を流用してるわけで。けど昆虫の翼(翅: はね)って、脚とは独立してるんだよな。なんかこう、贅沢な仕様というか。脚が6本もあるって時点で既に贅沢なのに、それとは別に4枚の翅を持ってて空を飛べるってのは、ちょっとずるいんじゃないかとw

カニやクモの脚は8本ですな。カニの場合、腕も含めると10本。んでそのうち4本が翅に変わったのが昆虫なのかと思いきや。

全然別っぽい。しかしここらへんの生き物がこうまで大胆に進化できたのって、たぶん個体が小さくて寿命が短いからなんだろうなぁ。

小さいってことは食われやすいってことで。しかも寿命も1年周期だったり、もっと短いのもあったり(セミとか、1年より長いのもあるけど)。そうなると繁殖の頻度と数で勝負なわけで。厳しい環境で、数を稼げば種が生き残れるってわけで、それで淘汰されて淘汰されて、進化がどんどん進むんだろうなぁ。

その一方、魚類はあまりダイナミックに進化してないっぽい。こっちも小型の魚ほど、とにかく数多く卵を産んで生き残る作戦を採用してる。

海での生物の生息域は巨大で、しかも移動しやすいってのがあるかな。海流が常に流れてるし、浮力が効くんで三次元的な移動もラクチンだし。

一方の陸上では。周囲を満たす流体・空気の密度は水の1000分の1ほど。どの生物にもあまねく重力がのしかかる。風は吹けども、昆虫サイズの小ささであろうとも、それに流されて好きなだけ移動ってほどではなかったり。そして地球上の陸の面積は、海の面積の半分もない。ある種の生息域は、海の生き物より自ずと小さくなる。

生物進化は、棲息領域が小さく限られてるほど速く進む。

昆虫が大胆に進化を続けられたのって、祖先が陸に上がったからこそ、なのかもね。

そしたら、翅のある昆虫の棲息圏は、翅なしよりも広いはずなわけで。そこら結果はわからんけど、飛ぶ昆虫の進化は遅いほうなんだろうか。とりあえずトンボの歴史はゴキブリと同じくらい長くて、億年単位らしいが。ゴキブリもたまに飛ぶらしいけど、飛ぶのはトンボほど得意ではなさそうだよね。んー、なんか自説に矛盾を感じ始めてきたが(汗)

んでまぁ Wikipedia 記事に戻ると、翅の駆動法が種というか目というかによって違うんだな。トンボは筋肉で直接駆動だけど、それ以外は胸郭を動かすことによる間接駆動とか。昆虫の翅の歴史が比較的短いことが、ここで伺えますなぁ。して間接駆動が劣るのかと思えばそうでもないとか。

メカに凝りすぎだろ。すげえなオイ。さらに、

そんなこともしとるんかいな。昆虫の体のサイズは、恒温機能を持つには小さすぎるわけで。そんなもん持ったって、二乗三乗則ですぐに外気との熱量のやり取りでどうにでもされてしまうわけで。でも筋肉っつう発動機が効率よく動作するには、ある一定範囲の温度下(酵素が活発化する温度なんで、基本、人間の体温に近い温度と思われ)になきゃいかんわけで。して筋肉は稼働すると自ら発熱して自ら温めるんで、稼働中は問題ない。むしろ熱の収支バランスを考えなきゃいかんくなったりもするかも。

となると問題は、筋肉の稼働直前の温度ですな。んでまぁエンジンでいう暖機運転が必要と。筋肉のサイズも微小なんで、暖機時間はクルマと違って一瞬で済むんだろうなぁ。

翅の空力学と飛翔能力については、上に出した Wikipedia 記事にはあんまし記述がないね。ここらへん、よそのサイトによく書いてあったりする。

その中でユニークなのはトンボらしい。筋肉と翅が直接つながってるせいか、4枚の翅それぞれを独立に動かせるらしい。てことで飛翔能力も高いらしい。つかトンボって自然史への登場がかなり早い、古いタイプの昆虫だった気がするが。形が完成してしまって、それ以上に進化する必要がなかったってことなのかもね。恐竜より古いとか何かで読んだことあるが。

そんな時代から今までって、環境もずいぶん激変してきたろうに。それに耐える遺伝子設計を早々に手に入れたってことですなぁ。てことは、これから何億年も後。H. G. ウェルズの『タイムマシン』でいうと、地上から人類が滅んで、巨大なカニのような生き物が隆盛を誇る未来。そんな時代になっても、トンボはまだ飛び続けてるのかもねぇ。

んで、トンボっつうと長渕→清原つう流れが最近のアレなんですかね。そんなお茶濁し感満載で、今日のログはこれにてめちゃめちゃ尻切れトンボのピーピーピー。

X 線天文衛星 ASTRO-H、打ち上げ成功しましたな。愛称は「ひとみ」だそうで。そう来たか。んー、「いかるが」じゃなかったか……。

少し前のアメリカ発のニュースで、重力波の世界初検出があったね。以下は新聞記事からの受け売り。ブラックホール同士の合体で発生したものらしく。アメリカに2台ある検出装置だけだと、その天体の方向がかなりアバウトにしかわからないってことらしい(1台だけだとまったくわからんのだろうなぁ)。そのタイミングで休止中だったヨーロッパの装置と、来月稼働開始予定の日本の装置も合わせて、最低3台が同時検出すると、その重力波が飛んできた方向を正確に特定できるそうな。

一方、X 線天文衛星。こっちもブラックホールの観測に役に立つ。んで、地上での重力波検出で方向を特定、すぐさま X 線衛星で観測すると、それぞれからのデータの合わせ技でブラックホールの解析が進められるだろうと。

ひとみ の解像度は既存の欧米それぞれの衛星よりも低いけど、広角らしい(赤外線天文衛星 あかり に近いコンセプトなのかな)。重力波検出装置が拾える遠さも、ちゃんとカバーできるとのこと。ここらのごっつい装置たちの連動で、何かすごい発見を期待しちまうなぁ。

重力波の初検出自体がノーベル賞級らしいんで、重力波・ブラックホール観測関係でこのあと目覚ましい発見があれば、X 線のチームもセットで受賞になればいいなと。

日本の先代の X線衛星 すざく は、目玉の観測装置のひとつが稼働直後に壊れてしまってな。ひとみ にも同じ原理の装置を積んでるそうな。今度こそ、ですなぁ。どうかうまく稼働しますように。

H-IIA ロケットは、なんてーかもうまったく危なげないというか。しかも今回の打ち上げミッションは、今まで30回あった中で最も楽勝だったと思う。低軌道で軌道傾斜角31°だもんな。衛星打ち上げのセオリーどおり、ほぼ真東に打ち上げたわけで。種子島宇宙センターの北緯が29度なんで、2°だけ曲げた形になってるけど。

この2°は、すざく までの代々の日本の X 線天文衛星が、内之浦宇宙空間観測所から飛び立ったのに合わせたんだね。今までの日本の X 線衛星と、データや運用ノウハウを整合させる必要があったってことかと。しかしそのくらい H-IIA にはお茶の子さいさいだったろうな。高度500km 台なら8トンは打てるだろうに、2.7トンしかなかったし。このサイズだとイプシロンでも、先代の固体燃料ロケットの M-V でも無理だったし。

日本の科学観測衛星を打つロケットは、これからは基幹ロケット(H-IIA や H3)を使うんだそうな。イプシロンロケットじゃなく。これってどうなんだろ。衛星のサイズの制限が大幅緩和されたのは喜ばしいけど、どうもちぐはぐな感じもあるような。M-V ロケットの頃までは、科学衛星もロケットも同じ宇宙科学研究所(ISAS)が開発・運用してて、科学屋・ロケット屋・衛星屋が同じ屋根の下で一緒に話を進めたらしいが。

つか、なんでそんなことをわざわざ宣言しなきゃいかんかったんだろ。その時々でどっちか選べばいいだけな気がするが。

松浦晋也氏は、JAXA 内部には ISAS の独自文化を面白くなく思ってる勢力があるようなことを書いてたような。んでそこを弱体化させて、JAXA は旧 NASDA 勢力の色のみで運用したいっつう思惑があるとか。それなんだろうか。

どうもイプシロン周りはいつも、なにがしかが匂うんだよな。

例えばイプシロンで打てるサイズの科学衛星があるとして、それでも能力10トンの基幹ロケットでってのちょっとやっぱし、ちょっとな感じがするが。

乗り物の中で、飛行機って唯一、既存の生き物の移動方法の模倣な気がする。

船舶、鉄道、馬車、自動車、自転車、バイク……。どれも生き物とは特に似てないわな。んー、自動車の4つのタイヤが4つ足動物に似てなくもないか。けど初期の蒸気機関の自動車が3輪だったのが、転倒しにくいように4輪になっていったわけで。特に動物から学んだわけではないと思う。

ああ、4輪自動車の大もとのアイデアは馬車から来てるのかな。馬車のルーツってたぶん、古代のメソポタミアやエジプトで発祥の戦車だと思う。その時代は2輪だったけど。やっぱし特に動物に似せてるわけではなさそう。

潜水艦はマグロやクジラに似てるといえば似てるけど、やっぱし特に真似してるような気がしないし。

そうは言いつつも、ライト兄弟の飛行機って前翼型でな。あの型は実は人類オリジナルで、鳥の真似ではなかったり。古代の シャロヴィプテリクス っつう生き物が前翼型で飛んでたっぽいけど、発見は第二次大戦後のことらしい。前翼型の航空機ってのはそれを知らずに、やっぱし人類が自分の発想力で作ったものですな。

しかしシャロヴィプテリクスの想像図、ものすごくふざけた格好に見えるなぁww 全長 20cm、体重 7.5g か。かなり小さな生き物だったんだな。それならまぁ飛び物としての設計の自由度があるかなと。

今、各方面でまぁ全部個人の趣味っぽいけど進められてる、搭乗型ヒト型巨大ロボットってあるじゃないですか。あれって生き物の模倣の乗り物で2例目になるんかいな?

仕掛かりの融雪作業は滞っていた。

コアは相当に弱っていた。しかしここ数日は神々の加護もまた弱く、人間も疲れ切り、コアにトドメを刺せないでいた。

そこにまさかの水神マルドゥク降臨。

嗚呼マルドゥク様、雪を溶かしに溶かしておくんなまし……。

……、

……、

……。

マルドゥク様におかれましては、できればそのまま敵殲滅まで仕上げていただきたく。

中途半端にされると、むしろ始末が悪そうなんで。

ていうか見た感じほとんど小さくなってない気がする……。シャマシュ、エンリル連合がほとんど働いてくれてないし。

今日も今日とて降ったり止んだりの、マルドゥクの加護。

けど今日はおいらは休みの日。

どんだけ溶けてるかなぁ。

職場に行ってみたらば。

数日前に6個に分断しといたコアは、小さい2個がついに消え失せて4個になってた。コアは小さければ小さいほど、縮小・消滅が加速度的に速まるのだった。

その逆で、比較的大きな4個は、いくぶん小型化したとはいえまだまだ要らぬ根性を発揮していた。

しかし続いた曇り空でシャマシュ(太陽神)、アンシャル(空の神: 放射冷却)がともに足止めを食ってる隙に、エンリル(風の神)、キシャル(大地の神)組がやってくれてた。

コアはすべて、キシャルから切り離されてた。

てことでそれぞれの雪塊の底に横からスコップをぶち込んでは、ドワリャアァァァァオィィィィ(李小龍)とひっくり返しては、あられもなくさらけ出された厚氷の平底に、スコップをガッスガッスぶっ刺しては砕きに砕きまくればミッションコンプリートっつう算段ですじゃ(別にひっくり返さなくても砕きに砕けられるんだけど、仕留めたぞ感が違うwww)

……、

……、

……。

お、重い……。無理無理。ぎっくり再発するわこれ。

水神マルドゥクもまたコアを削ってくれてたとはいえ、あのこれ染み込んだ雨の重さですかね。すげー重いんですけど。

てことでまずは周囲を削って軽くして、トドメ前の儀式、ターンオーバーですな。んで4つのコアにこれを繰り返しては砕きに砕きまくったと。ひー自分にお疲れさん。

今日はシャマシュとエンリルが遠慮気味だったんで、破片の融解・消滅は明日以降に持ち越しになっちまった。夕闇の夜空には満月寸前のお月さんが見えてるんで、アンシャルがキシャルを誘ってまた凍らすだろ。マルドゥク(水の神: 雨)はしばらくは来そうにないかも。まーでもあと2日くらいで、雪と氷の破片は完全消滅しそうな勢い。

科学が発達する前の時代は、人類にとって信仰ってのは、この世の仕組みを納得するためのガチな論理だったんだろうなーとか、妙に分別臭い解釈を無理にしてみるテスト。

科学もいつか、その座を別の何かに取って代わられる日が来るんだろうか。今の信仰と同じように、かつて持ってた超絶的な絶対性を失って、「人の心の拠りどころ」になる日が来るんだろうか。

科学の根拠である論理と因果律。それがこの宇宙をあまねく支配するものである以上、そんな世界が来るのはきっと、人類の英知がこの宇宙の外側を理解する日以降のことなんだろうなぁ。

いやいや、「理解」って論理と因果律あってのことだよな。「納得」「腑に落ちる」のほうが近いかもな。

もしかしてプテラノドンにも羽毛があったんだろうか。

最近の説はよく知らんけど、プテラノドンみたいな大型の翼竜って、実は羽ばたけなかったんじゃないのかっつうのを聞いたことがある。骨格から筋肉なり翼面になる膜なりの有り様を計算すると、どうも今の鳥ほどにはうまく飛べなかったらしいとか。せいぜい滑空する程度とか。したらいったん低い場所に着陸してしまうと、もう飛べないんじゃん、となってしまう。

それなら地を這って坂を登ったり木に登ったりして飛んだに違いないとか。骨格や復元想像図じゃどう見ても、飛行機と同じく、地上での移動はかなり鈍重そうなわけで。他の動物に食われちまうだろと。だったらそこまでして飛んで何になるんだと。鳥人間コンテストじゃ食っていけんだろと。

てことはやっぱし羽ばたいて能動的に飛んだはずなわけで。翼竜にとって「飛ぶ=生きる手段」だったはずなわけで。飛ぶのは趣味や遊びでもなく、一生に一回飛べばいい元服のバンジージャンプ儀式でもないわけで。それで食ってくプロの行為だったはずなわけで。飛翔能力を利用してエサをゲットしてたはずなわけで。けどどうもそこらの計算がうまく合わないとか。

んで、コウモリみたいな膜の翼面ってのに無理があるんじゃないかと。鳥みたいな羽毛の翼のほうが、軽くて揚力も稼げるんじゃないかと。そしたら辻褄が合うんじゃないかと。膜の翼ってもしかしたら、化石に残ってない部分を想像で埋めたってだけかもしんないし。プテラノドンの想像図が現状に確定したのって、恐竜の羽毛説より確実に古いし。

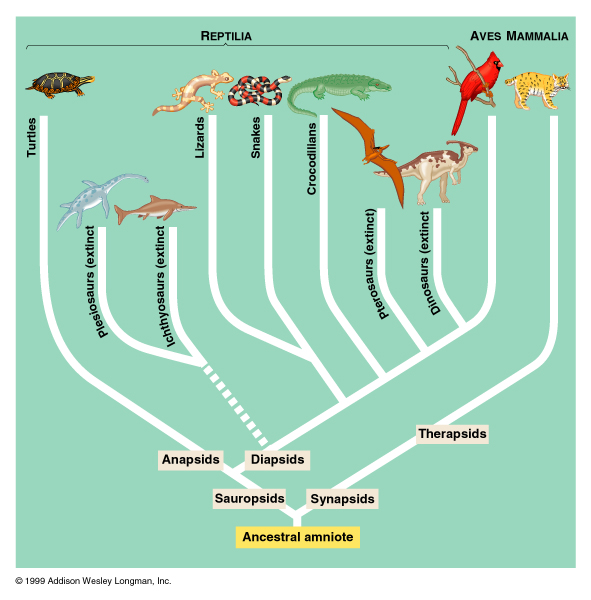

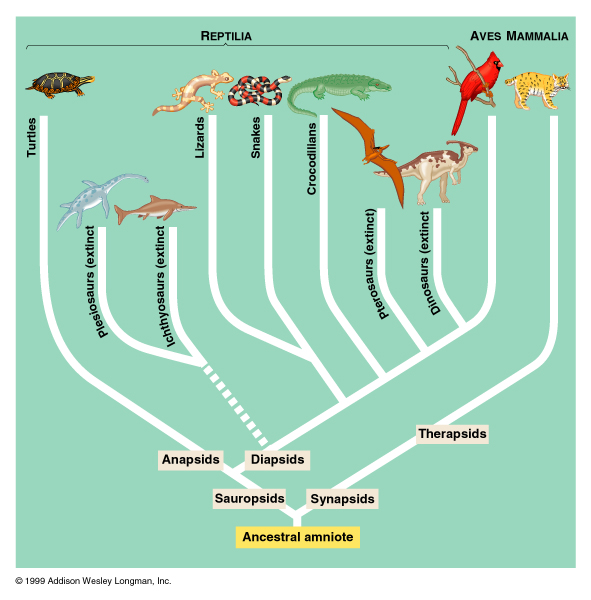

有羊膜類の進化・分化の図を見るに、

翼竜類、恐竜類、鳥類はなりなりに近縁っぽいし。つか首長竜と恐竜ってけっこう遠かったんだな。『のび太の恐竜』のイメージで、すぐ近くかと思ってたが。そして亀。爬虫類が華やかに分化・進化していってた間、首長竜も魚竜も恐竜も派手に大絶滅してる最中も、超大型爬虫類が消えた空白を、鳥類と哺乳類がのしていくようになるまでの間も、ずーーーーーっと亀だったんだ……。

話を戻す。

翼竜に羽毛があった説なんておいらは聞いたことないけど、もしあったのなら、翼竜類と鳥類の間に挟まってる恐竜類にもないと不自然ってことになるな。てことは羽毛翼竜説が成っちまった暁には、挟み討ちで

ああいやだいやだ。なんかもう、プテラノドンに羽毛があったなら……とかさっきまで考えてたけど、宗派を変えるわ。そこらへん全部、無毛でひとつよろしくお願いいたしますー。

特に羽毛付きヴェロキラプトル想像模型(上の写真3枚目)、見るたびムカつくなぁ……。

哺乳類も、爬虫類の隆盛が来る前から、亀の発生よりも前からずっと哺乳類なんだな。なのに爬虫類ほどの多様性を感じないってのは、あーそうか。爬虫類が長いことトップシェアを保ってて、哺乳類商法はその間ずっと日陰者で細々と暮らしてたってことか。

少ない個体数で、狭い領域内でってことは、進化の速度は速かったろう。けど多様性があまりないってのは、各地に拡散しないで、ローカルな1カ所だけで暮らしてたってことかと。あるいはときどき移動も拡散もして、地域ごとに独自進化したりもしたけど、1地域の1種を残して他はみんな絶滅したのかもね。天敵に食い尽くされたり、環境に適応できなかったり。

爬虫類って昼行性が多い気がする。変温動物だから、夜は体温が下がって活動しにくいってことなのかな。対して哺乳類は独自に恒温性を獲得したわけで、それが夜行性の生活を可能にしたってことなんだろか。そしてそれが爬虫類全盛の時代のニッチに適合して、哺乳類は夜の動物として細く長く暮らしてた、となるのかな。

てことで夜目を効かす方向で進化が進んで、視覚細胞は桿体(高感度・色覚なし)が多い方が有利、錐体(低感度・色覚あり)はけっこうどうでもよくなった。んで錐体が劣化と。てことで動物全般のデファクトスタンダードのはずの四原色(赤・緑・青・紫外線)対応は、哺乳類では夜行生活のせいで二原色(緑・青)に退化。恐竜亡き後に昼行性に移った哺乳類のうち、霊長類はそのうち1色(赤)を復活させて、人類は 赤・緑・青 の三原色の世界に生きることになったと。

てことはアレか、仮に遠い将来、人類が滅亡して、次代の知性と文明を爬虫類か鳥類が担ったんだとして。そしたらいつか、人類の残した遺跡と遺物を発見するわけだ。絵画、写真、映像作品なんかを調べてみると、彼らからすると特定の1色(紫外線)が足りない、異常な色覚で表現されてるってことになるかと。

したら白黒の画像や映像のほうがよっぽどすんなり受け入れられるってことになるわな。

印刷じゃない手描きの絵画だと、紫外線が無作為に取り入れられてる形になるかもな。それはそれでまた異常な状態でして、おいらたちが名画と呼んでるものはことごとく、彼らにすればナンジャコリャなんだろうなぁ。作者が意図しない色合いで鑑賞されてしまうわけで。

哺乳類ってやっぱしよっぽど夜行生活が長かったせいか、体の色のセンスがないよね。色覚が少ないもそうだけど、体の表面の色表現もまた貧相でな。体毛の色も肌の色も、色彩は黄色のみ。あとはその明暗なり、無彩色と黄色の配合割合が、種や個体同士で違うだけ。

マンドリルの顔には赤も青もあるけど、あれは動脈と静脈の色が透けてああなってて、皮膚に赤や青の色素があるってことじゃないそうで。

日光や下北半島のニホンザルの顔とかケツとか、見目麗しいあのコの唇とかが赤いのも、皮膚の色じゃなく血の色ってことだな。まーそうだわな。顔や唇から赤みが消えると「血色が悪い」「血の気が失せる」って言うもんな。

霊長類の視覚が赤色の感度を復活させたのは、血の色を見分けるためだったのかな。

でもさ、哺乳類の肉ってさ、両生類・爬虫類・鳥類と、見た目も歯触りも味もかなり違うよな。

両生類・爬虫類・鳥類の肉の味って、どれもだいたい共通じゃないですか。そういやおいら両生類(食用ガエル)の肉は食ったことあるけど、爬虫類の肉は未体験だわ。けど鶏のササミに似てるらしいから、たぶん同じようなもんなんだろ。

「肉の質は両生類・爬虫類・鳥類が共通」ってのがミソでして。特に「両生類」が何らかのカギでして。爬虫類と哺乳類は、もともとは両生類から分化したわけで。両方同時に両生類から発生したわけじゃないと思うけどどうなってんだ?

ええと Wikipedia によると、両生類から別れたので 有羊膜類 というのがあったとのこと。おいらは初耳。この時点で、陸上で卵を産めるようになったそうな。そんでそこから 竜弓類(爬虫類の祖先)、単弓類(哺乳類の祖先)が別れてったそうな。この竜弓類と単弓類が、有羊膜類の2大グループだそうな。てことは、もっと違うのも少数ながらあったってことだね。

さてさて有羊膜類は陸上で「卵を産んだ」わけで、どうも今の爬虫類・鳥類のほうが、哺乳類よりもオリジナルに近い形を保ってるってことに思える。肉質も同じことなのかもね。

てことは哺乳類の祖先って、狭い地域で少数で、すごい勢いで独自に進化してったことが伺えるわけで。先にグローバル化した爬虫類グループの肉は、いろいろ分化・進化してもほぼ共通だった。けど哺乳類だけはどんどん別物に変わっていったわけで。卵生をやめて胎生になったのもそうだし、羽毛じゃなくキューティクルの体毛を持つようにもなったし、挙句に筋肉の質も変わったと。

どっちの筋肉のほうが性能がいいんだろ。陸上の脊椎動物で古くからグローバルスタンダードな両生類・爬虫類・鳥類型か、それとも少数の祖先がローカル環境特化の形で鍛え直した哺乳類型か。

両生類・爬虫類・鳥類の筋肉の基本仕様って、変温・恒温の両対応だわな。対して哺乳類のは恒温専用なんじゃないかと。そこらへんもどうなってるんだと。

スポーツマンな学生さんから最近聞いた話によると、筋力を付けるには鶏肉を食べるといいんだそうな。へぇー。おいらの素人考えだと、豚肉や牛肉のほうが人の筋肉に近いぶん有利な気がする。けど鶏肉がいいんだそうな。その相性もまた謎ですな。

肉質の違いとなると、魚肉も参戦させたくなりますな。あっちはあっちでまた別物なんで(見た目・歯触り・味的に)。生息する環境によって違うものとも言えそうだけど、魚類とクジラ・イルカは同じ領域に棲んでるってわけで、どっちのがより効率がいいか、より適応してるかってのは、調べると差が出そうに思うが。

そういや海中のジャンルだと両生類・爬虫類は劣勢ですな。ウミガメとウミヘビくらいかな。イメージ的に、赤道に近い、陸のそばの浅い海にしかいないような。陸上から海に戻った動物の中だと、哺乳類に圧倒されてるような。このシェアの違いってどうなんだと。

ああでもかつては魚竜と首長竜がいたんだよな。けどもう絶滅して久しいわけで。その空席を埋めたのは爬虫類じゃなく、哺乳類のイルカ・シャチ・クジラだったと。

ちなみに海の魚類は、今は浮き袋付きが支配的だそうで。これってかつては淡水魚だったらしい。海という名の娑婆で生きていけずに逃げ込んだ淡水域。そこでもまた苦しい暮らしを強いられるうちに、ある器官を発達させた。その器官を肺にしたのが肺魚で、両生類の祖先ですな。その器官を浮き袋にして、水中での機動性を上げたのが、浮き袋付きの魚。んでこれがまた娑婆に帰ったら、虎の穴で鍛えられた的な展開で、昔からずっと娑婆にいた連中よりも圧倒的に強くなってしまってたと。

両生類・爬虫類・哺乳類は陸での暮らしが長かったわけで、だったらもはや虎の穴ってより精神と時の部屋レベルですよ。だったら浮き袋の魚よりさらに有利に展開できそうな感じ。そしてそれぞれの古巣再征服ミッションの結果は。

明暗くっきり。

これはあれですか。いったん両生類まで行ってしまったら、もう海に戻る機能を再獲得できない状態になってしまったってことですかね。そんで爬虫類まで進化したら何種かは海に戻れた。もっとグレグレと(←八戸弁)多機能的に進化していった哺乳類は、持てる道具をさらに進化・適応させて、海で自在に暮らせるようになれた、ってあたりかもな。

爬虫類の海洋進出を阻むのは、「陸上で卵を産まないといけない」っつう条件なのかもな。哺乳類じゃそこは胎生でクリアできるわけで。

海生の哺乳類に大型が多いのは、恒温動物だからってことかも。面積体積の法則から、なりが小さいと体温がどんどん海水に奪われてしまうわけで。

けどラッコなんかあんな小さななりで、わざわざめっさ寒い海に住んでたりもするなww 大型の海生哺乳類は体温を保つのに皮下脂肪を利用してるけど、ラッコの場合は体毛の高密度化で対応してる。けど食べていくのに、貝殻を割る作業をするってのを選んだわけで。その作業のために、前足の手のひらには自慢の体毛がない。てことで寒いときは

……かわいすぐる(萌死)

ラッコがめっさ寒い海域を選んだのは、サメみたいな肉食の大型魚類から逃げた結果なのかな。魚は変温動物ってことで、サメなんかはあまりにも寒いところじゃ活動的になれないんじゃないかと。

けどカグラザメなんか深海魚だわな。深海の水もまた冷たかろうに。ニシンもシシャモもオホーツク海で多く暮らしてますわな。そんな大型でもなく、冷たい海水の中で活動的でいられるってのは、むしろどういう原理でそうなってるのか謎に思えてきた……。

淡水魚だけどワカサギなんかもっと小さいし。けど氷の下の水で生きてるし。

どうでもいい謎が本当いっぱい出てきたなぁ……。

とりあえず、寒い水域じゃむしろ魚類は小型のほうが有利らしいってのはわかってきたが。さかなクンさんなら知ってるんだろうか。

そうなると、あとは亀だな。亀肉を食ってみないことにはなーって気がしてきた。

両生類に端を発する陸上脊椎動物メインストリーム(主に肉の味)は、爬虫類・鳥類が受け継いでるってのはわかった。有羊膜類を経て真っ先に分化した哺乳類の味はわかってる。んで、いったん爬虫類になってすぐさま分化した亀。この肉はどうなっておるのだと。哺乳類みたいに主流から激しく逸脱したのか、それとも守旧派なのか。

亀の肉っつうとすっぽん料理かー。まだ食ったことないなぁ高そうだなぁ。八戸で食えるとこあるかなー。

何だと? 2軒もあるのか。って むらた はモロに中心街の高級店じゃん。場所は知ってるけど行ったことないし。

もうひとつの 八重さわ は湊高台か。おお、東中学校近辺は最近、仕事でときどき行くことあるわ。あーあのあたりか。そしてやっぱし、おいらのレベルじゃ高級なお値段そのもの。むしろ むらた のほうが安いくらい。

うーむ、コンビニ弁当並みとは言わんけど、気軽に食べれるところってないかな。目的は亀肉だから、別にすっぽんじゃなくてもいいんだが。

……、

……、

……。

ミドリガメって煮ればいいの? 炙り? 鉄板?

ああああ無理無理無理wwww

あとはそうねえ、小笠原諸島に行けば、伝統のウミガメ料理を食えるっぽいみたいだけど。だったら八戸ですっぽん食うほうが安く上がるわ。いやでも淡水のすっぽんと海水のウミガメって、なにがしかの違いがあるかもなぁ。

とか、まだ知らぬ味を思うにつけヨダレ止まんねぇww

……、

……、

……。

ガメラって何人前かな……。

哺乳類が、もともと4つあった色覚のうち2つを捨てたのは、夜行性だった過去によるものだとして。

なんで紫外線と赤を選択的に捨てたのかと思って。そこらへん勝手に考えてみる日。

自然界の紫外線源っつうと太陽光のみですな。夜は役に立たんですな。まずこれで説明がつく。

夜間の光源っつうと月明かりと星明かりですか。まー月や星からも紫外線が来てるとは思うけど、もしかしたら大気でかなり減衰されるのかな。あーそうかオゾン層で吸収だな。うん、たぶんそうだ(なんか強引だけどまとめちまえ)

じゃあ赤のほうはどうなのか。

よくわからんけど、可視光の3色の中では赤は感度が一番低いのかも。青は高感度だわな。プルキニェ現象 の発生理由ってやつで。

(上の引用文中での「桿体」は「錐体」の間違いかな? そうだとして、)やっぱしそういうことらしい。もしかしたら電磁波のエネルギーの観点で、赤は低く青は高いってのが関係してるのかも。

だったら色覚を残すのは青だけで良さそうなのに、なんで緑も生き残ったのか。

赤と紫外線は、波長・周波数でいうと4つの色覚の両端ですな。その位置のせいで削り落とすのが簡単だったってことかな。

となると、哺乳類の夜行生活がもっと長引けば、次は緑が削られたってことなんだろうか。

あるいは、緑っつうと植物の色ですな。初期の哺乳類が何を食ってたのかよくわからんけど、もし草食だったんなら、緑色の感度を残しといたほうが都合が良かったのかも。明け方や夕方、環境中の光量が緑の感度の閾値を上回ってる間は、これで餌場をチェックできたとかかな。

私事ながら。常に私事だけど。そしていつもどおりの私事ww

いやちょっと「私事ながら」って使ってみたくてさw

って Linux で使うコマンドなんですわ。何にって、デスクトップ環境の GNOME でときどき、パネル(メニューバー)が消えてなくなるときがあってさ。パネルを復活させるときのコマンドなんですわ。

これどっかのお教えサイト様で見つけて、ようやく安心できたというか。

パネルが消えるとほんと困るわけで。システム終了さえできない。ってターミナルからコマンドを打てばできるんだけど、ターミナルの起動さえ大変な状況で。

起動ボタン長押しでの強制終了ならできるわけで。つか killall gnome-panel もターミナルからなんで、とりあえずデスクトップにターミナルのアイコンを常備するようにはしたけど。ああでもなんか F2 キーと何かのショートカットでコマンドを単発で打てるような気がしたが。今度パネルが消えたら試してみるべ。Alt + F2 だな。うん。今調べてわかった(← UN*X 万年初心者)

この症状が出るのは、GIMP を立ち上げつつ LibreOffice を作業をしてる中のときのような気がする。なんか LibreOffice って怪しいときがあるんだよな。前に KDE を使ってたとき、LO のツールバーの表示がおかしくなっちまってさ。いろいろ直そうとしつつシステム書類にまで手を出したらもうひどいことになって、しまいには GUI が立ち上がらなくなったww 素の Linux(コマンドライン)で何をしろと。

こんなこともあろうかと書類のバックアップは取ってあった。てことで Linux をクリーンインストールして、もう KDE は使うまい、と GNOME に乗り換えたんだった。その GNOME もこの有様とは。Vine Linux 特有なんだろうか。そうでもないか。パネルが消えるのは Ubuntu でもあるみたいだし。

パネルを使わないとなんもできんってのに、肝心のパネルが消えてなくなるっての、どうにかなんないもんなんですかねぇ。復旧方法はわかったものの、それまでの作業の流れを忘れるとか、やる気が途切れるとか、あんましいいことないんですが。

ニンニクの日。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |