スティーブ・ジョブズがこの世を去って、今月5日で4年ですわ。Apple 社は今も健在で、真っ当に稼げてますな。けどジョブズが作ってきた道からはみ出さない方針ってことみたいだね。いずれそれは陳腐化するわけで、そのままじゃ衰退していくのみと思われ。

ジョブズで凄かったのは、発想の転換というか。製品に見られるウンヌンはまぁよく語られてるとして、時流を読んでの方向転換ぶりというか。同じものでも定義を変えると価値を持つというか。

いやさ、1985年から1997年って、ジョブズは Apple にいなかったんだわな。んでその頃の Apple は折からの IT ブームに乗り切れなくて四苦八苦。シェアを落としていく一方、市場が勝手に拡大する状況に助けられつつ、なんとか死なずに済んでた状態。バブル期のみに通用する生き方なわけで。いずれ市場が飽和すればシェアで負けが確定。あとはじわじわと溶けて消えていくだけなわけで。

それが怖い Apple はマイクロソフトに正面から対抗して、互換機を作るメーカーを募って Mac OS 陣営を作ってた。けど形勢逆転とはいかず、ていうかやっぱし自陣営のシェアが落ちまくり。

そんな時期に Apple に戻ったジョブズが早速何したかっつうと、シェア競争からの離脱。いやーこれ何考えてんだと思ったわ。待望の勇者が戻るなり敗北宣言かよと。電器店から Mac が姿を消してな。八戸にもあった正規契約企業が突如として Mac の看板を下ろしたり。互換機も消滅したし。

ジョブズ Apple は殻にこもったと思った。守りの姿勢でまずいだろと思った。けどそれは浅慮だった。

シェア争いってのは値下げ競争なんだわな。成果を上げれば上げるほど儲けが薄くなる。でもその消耗戦の最後の勝者になれれば、その業界で好きなだけ利益を得られる。そしてその椅子はひとつしかない。

Apple が巨人マイクロソフトを倒せる見込みはもうなかった。けど競争から撤退しただけならそれはただの負け。敗者の屈辱を味わうだけ。ジョブズはハードウェアと OS にカネをかけて割高な PC を作った。気に入った人に対して高価な PC を売って、利益をとにかく上げることに専念しだした。

ジョブズが追い出される前の Apple の方針に立ち戻っただけとも言える。けどその時代は PC 全体が高価で、それに輪をかけて高い価格をふっかけてたせいであまり多く売れなかった。扱いやすさではるかに進んだ OS だったんで熱狂的なファンを獲得できてたらしいけど、まーマニアックな何か的な感じ。

けど1990年代後半では状況が違ってた。各社の消耗戦(主に Windows 搭載機同士の戦い)で PC の平均価格がガッツリ落ち込んでて、あと Mac の扱いやすさでの優位性もかなり追いつかれてて、という状況。そして PC を買いたい人の数はその昔の何十倍かに膨れ上がってた。てことで、各社の主力商品より何割か高いだけの設定は、今度は効いた。

インターネットの普及前はアメリカ国内で Mac のシェアが 20% だったのが、この転換期にはわずか 5% に。んで大ヒット商品の iMac をテコに 10% くらいを目標にしてたみたいだけど、そこまでは叶わなかったらしい。まだ市場が拡大中の時期で PC の初心者を多く取り込めはしたものの、すでに Windows を使ってしまってる人や企業を乗り換えさせるとこまでは行かなかったってことかな。

でもこのたった数 % のシェアの範囲内で、Apple の財政は見事に復活してしまった。しばらくはマイクロソフトに出資してもらうとかで凌いでたらしい。その見返りとして、Mac 用の IE を OS の標準ブラウザにしてた時期もあったっけな。マイクロソフトの別な敵・ネットスケープを徹底的に潰すのが目的で。てことで Mac 用 IE は本家 Windows 用とはまったく別物で、ブラウザとして本家より出来も格好もよかったww ネスケは今じゃ当たり前の「タブ」考案・初実装で存在感を示したけど、バンドルソフトの地位を奪われた損失を埋めるに至らなかった。

んでまぁ Mac ユーザのおいらとしては、シェア数 % のまま儲かってんならもうこのままいくんだろうなと思ってた。

したら iPod ですよ。モデルチェンジごとにどんどん小さくなってく。まさかそっちに行くとは。ソニーのウォークマンが支配してたはずの市場で、あれよあれよという間に陥落していく既存製品。そのときようやく気づいたよ。ジョブズはパソコン屋じゃなく、人間工学デザイン屋だったんだな。それでもまだおいらは Apple が家電業界に食い込んでいくもんだとは思わず。

これ、iTunes での周到な仕込みがあってこそだった。その前に Apple が妙に iTunes を推してるよなーと思っててさ。音楽をダウンロード販売できる Mac 向けソフトってのはまぁ面白かったけど、Windows 向けも作っちゃったりして。ひとつの自社製フリーソフトに肩入れしすぎじゃねーの?と思っとった。しかしそれは、iPod を PC 越しにネットに繋いで iTunes Store で稼ぐための仕掛けだった。何この壮大な戦略。

小型化と売上拡大が順調に進む iPod。そしてそして、また昔みたいなでっかい iPod が出たかと思ったら iPhone でしたよ。

ケータイ業界はこれで大騒ぎ。また日本製品の餌場が……。そんな反発もあって、おいらはしばらくガラケー派を通してた。そのガラケーが壊れたんで最近ようやく iPhone に乗り換えたですよ。慣れたら iPhone のほうがずっと便利で使いやすいわ。もうガラケーに戻る気しないですわ。

iPhone で音楽を聴くのもアリだわな。iPod として使うってことで。おいらはよくわからんのでやってないけど。ていうかカーステに USB メモリを刺して聴くから、それやんなくてもいい状態で。

んで今度はでっかい iPhone が出てきたなーと思ったら iPad だった。さすがにこれは爆発的普及じゃなさそうだね。最初は電子書籍リーダーとして売り出してたけど、電子書籍自体が日本ではパッとしなくてな(紙の本と同じ値段って何だよ。どう考えても電子版の方が原価が安いだろ)。一時期アメリカでは電子書籍リーダーが百花繚乱だったけど、最近聞かなくなったな。向こうでも当てが外れてポシャったのかな。

つか売ってるのが妙に高い新刊ばっかりってどうなんだと。紙の本より圧倒的に安く保管・流通できるんだから、絶版本・定番本・マイナー本でロングテール市場を狙えよと。昔の雑誌をスキャンしてそのまま売るのもアリかと思うが。定価でも昔のままなら割安だろ。

んで iPad は電子書籍リーダとしてパッとしなかったせいか、MacBook Air とスマホとのギャップを埋める位置付けにしたらしく。外形デザインは MacBook Air に似てるけど、OS は iOS なんだよね。無線キーボードをつなぐと PC として使えなくもなかったり。これなかなかな発想だと思う。ジョブズが病気を理由に一線を引いたのが2009年、iPad 発売が2010年なんで、ジョブズは iPad の開発には携わってたはず。この路線、初めから仕組まれてたのかもな。

けど iPad はそれまでの iPx シリーズの神がかりな快進撃を受け継いでるわけでもないような。ジャンル自体がまったく新規だから、これから使われ方が決まっていくって感じでな。主に仕事で使われてる感じで、Apple が得意な個人需要ではイマイチな感じだし。つか何より、デビューした頃にはジョブズが一線から退いてて、その後ジョブズの鍛錬をあまり受けてないってのがな。それが一番大きいかも。

なんかだ角川三姉妹を思い出しちまったwww

ジョブズは PC でシェア競争に敗れたかと思ったら、安売り競争の逆を行く付加価値路線に活路を見出した(そういや日本のメーカーはいつも付加価値付加価値と念仏みたいに唱えてるけど、どうでもいいようなことを「これが付加価値です」とばかりに強調するよな。なんだかよくわからない何かの名称を化粧箱に列挙することが付加価値だと思ってるっぽい)。それで済まずに今度は情報家電分野に乗り出して、その市場では瞬く間にトップシェアを取ってしまった。つか iPhone に至っては、スマホの仕様で事実上の国際標準を作り上げてしまった。

これって結局マイクロソフトが強すぎたってことですかね。ビル・ゲイツの興味が向いてなかった分野じゃジョブズ流が最強だったってことですかね。

ジョブズの死後、OS X はついに無料化と相成った。その前までにかなり値下げしてたんで(12,800円だったのが3,800になったのは衝撃だったす)、たぶんジョブズ自身が決めた方向性だったかと。はじめから無料で来てた iOS と合わせていく目的もあるらしい。

たぶん iPad 販売のテコ入れも兼ねて、これから OS X と iOS の融合が始まるんじゃないかな。iPad がその両方をつなぐ継手になると。そしたら iPod から Mac Pro までグラデーション状にひとつながりになる。これが成ると、iOS と OS X との境界線で接してる iPad と Macbook Air の商品カテゴリはもう溶けてなくなっても構わない。世の中に定着するかどうかいまだによくわからないタブレット PC 市場の不安から、Apple は解放されると。

んで面白いのは、対抗して Windows も無料化したってとこ。Apple はもとからハードウェア販売で稼いでるんでこれでいいとして、本来がソフト屋のマイクロソフトが真似してどうするんだと。今やマイクロソフトは業界のプライスリーダーなのに、なんで負かしてやった企業の後を追うのかと。

つかジョブズは諸葛亮孔明かと。死後もまだ市場はジョブズに追随してるわけで。

ただ iPx の状況を見るに、ジョブズはいったん出来上がったジャンルの刷新と占領が得意だったって感じがする。パーソナルコンピュータにしてもタブレットにしても、新しすぎて熟してないジャンルを繁栄させつつ支配するっつう状況まではできなったような。

ほぼじゅびふぉ すごい久しぶりに2作品入荷だす。

ええとまだ捨ててない紙の記録によると、複数作品をまとめて入荷したのは6月3日が最後(その後6月9日と7月30日に1作品ずつ入れてるけど、歌詞のコピペで済む作品だけ)。

丸4カ月ぶりかぁー。ほぼじゅびふぉ プロジェクトは転職ニート期間中に有り余ってた暇潰しだったんで、新たな仕事が始まったら全然やれなくなってて。最近少し余裕が出てきたんで、ちょっと舞い戻ってみたよ。

EFD からしばらく離れてるうちに、Juby さんだけじゃなく、常連の皆さん新作を順調にリリースされてるなぁ……。てことは新人さんも多くデビューされてるのかもなぁ……。あああ ほぼじゅびふぉ を再び新作で充実させる、まとまった時間とまとまったやる気がほしいっすよ。

気づいたこと2点。

暇があるうちに自動処理を作り込んどいてよかったww 久しぶりで作業の段取りが不安だったけど、簡略化してたからすぐに思い出せたよ。

なんか知らんけど反訳作業がすごくラクになってた。前は英語表現の難解さにビビってた Juby さん作品でもサクサク済んでしまった。

特訓状態で得たものって、しばらく寝かしとくと深く定着するもんなんかねぇ。

カーステ用の USB メモリに EFD を増量しまして、行き先もなくそこら走り回って聴いて楽しんだり。

して、そういやルシュカさんの "Last Night, Good Night" も入れておったではないかと。検索しまして。ええ。まー選曲ボタン連打の手動検索ですけどね。ええ。

大音量にしてみまして。部屋のスピーカーの音質はまあまあだけど、iMac のイヤホンプラグから直接出力してるもんで弱くてさ。カーステのスピーカーは日産ティーダ純正品なんで大した性能じゃないけど、音量は出せるぞと。

ルシュカ版、出撃準備できたか。では発進せよ!

幸せすぐる。ソプラノってほんとなんでこんな……(涙) いやマジで涙腺ぶっ壊れて、運転危なかったww

ルシュカ版の場合、日本人が作った曲を、日本人が英訳歌詞を作って自ら英語で歌うっつうのが風流なわけですよ。

何回かリピートで満喫した後、カーステさらに検索。

オールジャパンな挑戦を本場の英語圏にて迎え撃つは、アメリカの歌姫二人。rockleetist さん& Lollia さん。こんなこともあろうかと、USB メモリにお二人それぞれの "Last Night, Good Night" を仕込んでおいた!

rockleetist 版 そして Lollia 版、カタパルトへ急げ! 順次迎撃に向かえ!

ほあああこれもまた……。たまんねぇーどれも最高だー。

して天下分け目の日米 EFD 大決戦、その結果は!?

あああーもう甲乙つけがたしー。つか目汗とまんねー。運転やべぇー。

……、

……、

……。

結局、お三人から極上ソプラノ攻撃をもろに食らって轟沈したのはおいらですた(←幸せな死に顔。いや事故ってないけどw)

なんかイラク戦争開戦当時のこの日記のログを読んでたら、BeOS の話が出てましたですよ。つかイラク戦争についてはほとんど触れてなくて、当時必死になってた Power Mac G4 の CPU カード交換のこと延々と書いてたww んでそのあたり、BeOS のことを思い出して書いてたと。

Apple の重役だったジャン・ルイ・ガセーが作った OS で、Mac の新型 OS の候補になったけどスティーブ・ジョブズに敗れた、くらいしか知らんくてな。その後 Be 社は消滅したけど、商用・フリーともに BeOS を受け継ぐ開発がいくつか立ち上がったんだよな。おいらが知ってるのはそのくらい。

んでいろいろと淘汰もされて、今生き残ってて一番有望なのは、なぜか日本語タイトルの Haiku というやつ。サイトには 日本語でのユーザーガイド もある。どうも日本人じゃないけど日本語が完璧な人が書いた文章っぽい。

Wikipedia の記述は コチラ。OpenBeOS というのから発展させたんだね。もともと BeOS 開発者には親日家が多かったらしい。日本語ページはそういうことかな。つか名前が「俳句」だしな。

けど今もまだアルファ版なんだな(ベータ版と何が違うんだろう。そういやゴールド版って言葉も聞いたことあるな。そういうのの区別ってあるんだろうか)。Haiku 公式サイトのトップページを見ると、今年の資金調達状況は9月28日現在でちょうど半分くらい。目標額35,000ドルって、1ドル120円として420万円か。案外小規模な開発な気がする。

まだまだエンドユーザーが安心して使えるところまでは来てないっぽいけど、ガセーの BeOS の頃に一般向けの発売まで漕ぎ着けたこともあるんだし、けっこう早くにいけるのかもな。けど BeOS の中身は他のどの OS からも流用してないっぽいんで、開発の難所も多そうではあるな。

つかタダなら使ってみたかったり。古いハードウェアでも快適に動くみたいだから、中古 PC 専門のおいらには嬉しいわけで。日本語環境も最初から充実してそうだし。早く一般向けが出てくれないかな。

そういや噂で「Linux は速い」と聞いてたけど、体感速度は FreeBSD や OS X と変わらんな。Windows と比べても、特に速くないような……。

つか KDE で、ファイル操作の結果が Dolphin のウィンドウ上に反映されない時がけっこうあるんだが。んで Dolphin の問題のウインドウに、他のファイルをドラドロでコピると、その前の反映結果も同時に更新されるんだわな。紛らわしい&面倒なんで、どうにかしていただきたいところ。

フォルクスワーゲンの問題、収束までまだまだかかりそうだね。

制裁金、対アメリカだけで2兆円とか。つかどっかのまとめサイトで読んだけど、中国の大都市のみならずパリも大気汚染が酷いみたいだが。ワーゲンはそれぞれで応分の負担を求められたりしてな。

環境対応車って、日本は主にハイブリッド車を含めて低燃費ガソリン車だけど、ヨーロッパ勢が採用したクリーンディーゼルって方式、なるほどなーと思ってたんだわ。燃料も安いし一石二鳥だなーと思ってたんだわ。けどおいら騙されてたww プジョーとかルノーとか BMW とかベンツとかはどうなんだろ。

なんか STAP 細胞事件を思い出してしまったよ。

マツダの SKYACTIVE-D は「フォルクスワーゲンよりよっぽどましだけどヨーロッパの規制ではやっぱりアウト」という意見も「クリアしてる」という意見も見かけたな。どっちなんだろ。

あと、ランボルギーニもワーゲン傘下だったんだな。知らなんだ。ランボルギーニはクリーンディーゼルとか環境対応とか関係ないからな。むしろかっこいいエンジン音を奏でるためなら排ガスが汚いくらい許されるようなイメージ。超高級車だから出荷台数も大したことないだろうし。これを機会に再独立されてはいかがかと。

ギリシャ不安で発生したユーロ安をテコに、ドイツは輸出でバンバン儲けてたよな。ユーロ圏はそんな好調なドイツ経済にすがってた的な感じがするが。これはらしばらくは、ワーゲングループのイメージダウンでドイツの輸出にブレーキがかかるだろうなと。したら、これがもとでヨーロッパ全部の景気が暗転とかは……どうなんだろ。

1私企業が踏んだドジでヨーロッパ経済全体に影響ってのもちょっと考えにくいけど。もし影響が出るとした、規模があまりにも大きいんで1年以上後になるのかねぇ。その頃に火元のワーゲンがどうなってるかわからんけど。

アメリカも気を利かせて、ワーゲンから制裁金を取ったら半分くらいギリシャに恵んでやったらどうだろww

10カ月も前の話題だけど。

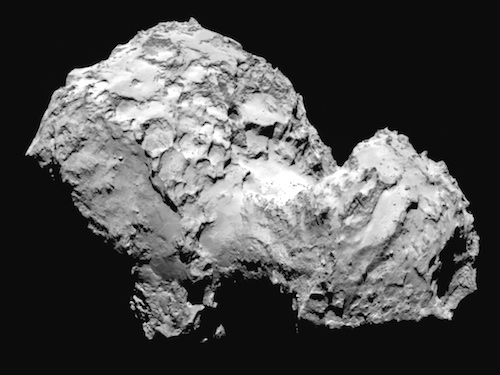

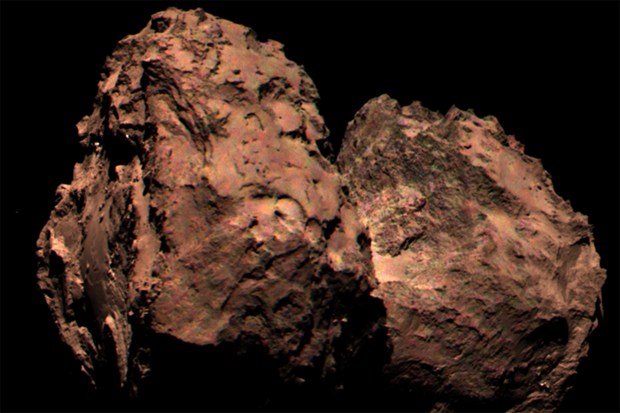

ヨーロッパの探査機ロゼッタが初めて明かした、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の姿は強烈だった。

んでも白黒画像でな。探査機は学術調査が最優先なんで、カメラは基本白黒で、スペクトル調査に必要なカラーフィルターを取り替えながら撮影するんですわ。んでまぁ普通の探査機は可視光の赤・緑・青の三原色も一応は入ってたりするみたいだけど、紫外線や赤外線のフィルターよりも優先ってことは特になく。しかもカラー画像を撮るとなると、三原色のフィルターを急いで交換しつつ3枚撮らなきゃなんないわけで。たまたま可視光で撮ることがあっても、学術目的だから3色揃わないこともあるわけで。

担当の学者にとっては可視光カラー画像なんて、研究テーマと合致してない限り必要ないわけで。てことで「人間の目で普通に見えるカラー画像を撮るんだ」という意図的な決心と計画性が必要なわけで。けっこう面倒そうなわけで。

ロゼッタ(オービター)・フィラエ(着陸機)コンビの探査活動がクライマックスを迎えてた頃、チュリゲラ彗星の画像としては、おいらの目に触れたのは白黒画像ばかり。カラー画像ってないもんかなーと思っとった。

小惑星イトカワもカラー画像がある。同じアングルからの、三原色が揃った画像データからどなたかが合成したもの。たぶん明暗が強調されてるものじゃないかと。

下の画像は、よく知られてる系の白黒のやつ。

イトカワは白黒もカラーも大した違いはない的なことを的川先生はおっしゃってた。たぶんそのコメントを元に、4本作られた はやぶさ 映画の全部が、イトカワを単一な石膏色の小惑星として表現してた。

確かに色合いはお月さんに似て荒涼系だけどさ、やっぱしカラーは質感が違いますなぁ。学術調査が可視光の三原色にこだわらんのは理解できるけど、ギャラリーとしては三原色フルカラーで楽しみたいんですわ。

はやぶさ の打ち上げが2003年5月、ロゼッタが2004年3月なんで、開発時期はほぼ同じ。てことでカメラの性能や仕様も近いものがあるかと(ただしロゼッタの搭載カメラの解像度は はやぶさ の2倍以上だったりする)。開発スタートは20年くらい前かも。宇宙用機器は飛んでる最中に故障したら修理できないんで頑丈第一。てことで現場での使用実績が大事。てことで機材の性能は、地上の民生品に比べてしょぼいのが当たり前だったりする。

んでまぁチュリゲラ彗星のカラー画像がないのはしょうがないことかな、と思っとった。ところが、探したらカラー画像を載せた記事がありましたですよ。もっと早く探してればよかった。

彗星は灰色ではなかった:探査機ロゼッタ、カラー画像を初撮影 - WIRED.jp

Astronomy Picture of the Day - 2014年8月8日

シャア大佐ー!

それぞれの画像は撮影条件やカメラ設定の差か、明るさに違いがあるね。けどどっちももろに赤いのがわかりますですなー。正直まったく予想しとらんかった。イトカワみたいな薄黄色なもんだとばっかり。

星の材料が火星に近いんだろうか。てことは酸化鉄が多いんだろうか。あるいは、炭素を多く含んだ星って「黒っぽい」とされてるけど(地上の望遠鏡での観測で、実際にあんまし明るくない=黒っぽいことはわかってるらしい)、実はそれだけじゃなくけっこう赤っぽくもあるものなんだろうか。

今 はやぶさ2が向かってる対象天体の小惑星、前に名前を公募してたけど、このたび "Ryugu" に決まったそうな(記事)。公募のときに掲げられた命名の条件に沿った、見事なネーミングですなぁ。んでその リュウグウ は C 型小惑星なんで、炭素が豊富ってことになってるんだわな。チュリゲラ彗星と似てるかも。てことで、カラー画像は赤いのかどうか。こりゃちょいと注目ですな。

来年打ち上げ予定のアメリカの小惑星サンプルリターン計画オシリス(オサイリス)・レックス。この対象天体ベンヌも C 型小惑星。色比べが楽しみだったり。

そういやおいらも はやぶさ が取得したデータからイトカワのカラー画像を作ってみたことあったんだが、公開する機会を作れんまま放置しとるなぁ……。

マツダから合法宣言が出たね。

マツダの「SKYACTIV-D」 違法ソフトは使っていないと宣言 - SakeiBiz

ドイツ司法省はフォルクスワーゲン以外のメーカーも調査するとしてるね。海外メーカーで同じ穴のムジナを見つける意図なのかもだけど、マツダはこれで一抜けかもな。

まー仮にイモヅルで全部のメーカーがズルしてたことが発覚したら、VW の危機はかなり緩和されるはずだわな。揃い踏みにならなくても、まーほかに道連れがいればってとこかな。けど当然、他の各社は「自分は違う」と全力で拒否ってるとこ。どうなるんだろうね。

はやぶさ2 は順調に航行中ですな。地球スイングバイの予定日は12月3日。そして奇しくもその4日後に、金星探査機 あかつき のほうは金星周回軌道投入の再挑戦も控えてたりして。あかつき の打ち上げは 初代 はやぶさ の地球帰還直前だったな。妙に重なるなぁ。

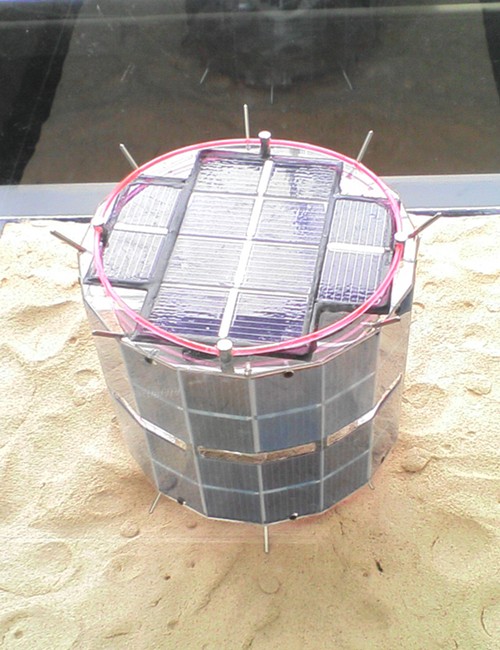

んで初代への想いを馳せてたら、はやぶさ と一緒に小惑星イトカワに行ったローバーのミネルバを思い出したさ。

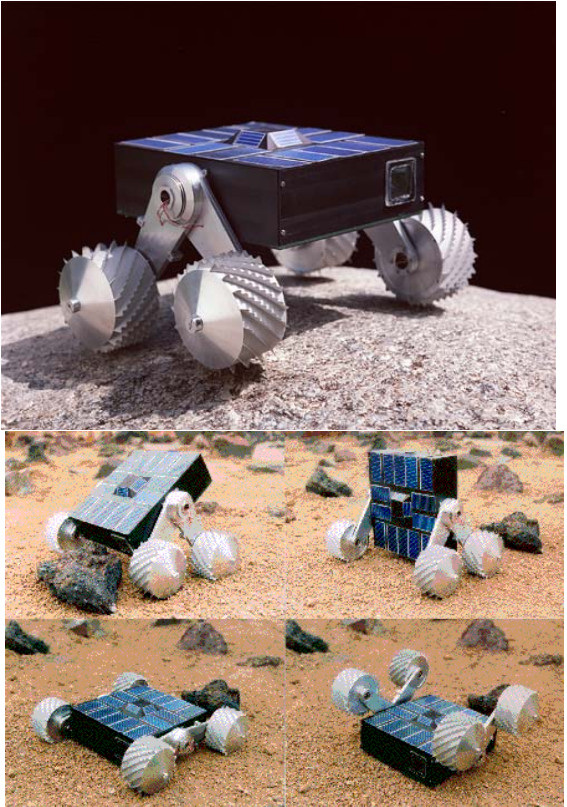

んでイモヅルで、NASA が開発してた小惑星ローバーを思い出したさ。"Muses-CN" という開発名で、NASA 基準ではローバーというにはあまりにも小さいからか、カテゴリとしては "nanorover" という範疇だったらしい。1枚目の画像は www.spacephotos.com 様から。

ミネルバに比べてまともなというか、普通の形のローバーですな。つかタイヤみたいな可動部が外部にないローバーって時点でミネルバは特異なんだけども。走行試験の様子の画像付きは ユタ州立大学の論文(PDF)から。

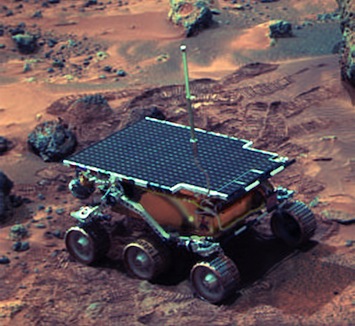

あーそうかこれ火星ローバーのマーズ・パスファインダー(下の画像)が元になってそうだな。

残念ながら Muses-CN、開発途中で予算の大幅増加が見込まれて、計画中止になってしまったんだわ。それで急遽ミネルバが開発されたっつう流れ。けど実際に現地に飛んだミネルバも、放出時の条件が悪くてイトカワ表面にたどり着けなくてな。

あの時の はやぶさ の余裕のなさ(イトカワの表面状態が はやぶさ 設計時での推測から大幅に外れてて、着陸できるかできないかの話にまでなってた&はやぶさ は姿勢制御系に重大なトラブルを抱えてた&地球帰還への出発予定日が迫ってて、のんびりしてられなかった)を振り返ると、Muses-CN が乗って行っても同じことになってたかもな。

それにしても NASA の大旦那さんぶりがすごくて。予算の大幅超過が予測されて開発中止ってのはケチに思えなくもないけど、当初予算が21ミリオンダラーだったそうな。1ドル=120円とすると25億2000万円。超小型ローバーにいきなりそんなごっつい予算付けちゃうんだもんな。

対するミネルバの予算というか、完成時点でかかった製作費は3000万円。84分の1。もう笑っちゃうしかない感じww

けど NASA としては、これでも低予算だったのかもな。マーズ・パスファインダーの総費用(打ち上げ費、運用費も含む)が336億円(同じく1ドル=120円として)だったからな。その13分の1だし。大幅超過は、小惑星表面の環境だとマーズ・パスファインダーのノウハウがいろいろと使えないことが判明して、全体的な再設計が必要になったってことなのかも。

そういや探査機じゃローバーって今まであんましないんだよね。世界初のローバーはアポロ計画の有人月面車3機。次はソビエトのルノホート2機(月面)。その次がアメリカの火星探査車4機(ソジャーナ、スピリット、オポチュニティ、キュリオシティ)。その次が中国の嫦娥3号(月面)。ミネルバは星の表面に届かなかったんで残念だけどノーカンにすると、全部で10機。実際に現地で自力移動できたローバーはこれだけなんだよな。

NASA が経験の応用で行こうとしたのは、経験者として当然のことだったと思う。けど実物完成にまでこぎつけたミネルバは日本初のローバーってことで、構想段階からして小惑星表面の環境に特化したものだったと。

過去の経験があるってのは縛りもあるってことなんだなーと思ってさ。「年寄りどもの経験なんかより、若さゆえの発想力だぜベイベ」みたいな青臭い結論になりそうなのをなんとか回避したいと思いつつww もう今日は眠くなったんでこんなとこで。

若い人は「頭が柔らかい」「発想力がある」ってどうなんだろね。おいらはけっこう懐疑的。前に勤めてたことがある IT 系の会社には、若い人たちが多かった。けど若い人ほど業務アイデアを出すってわけではなかったもんで。その次の職場はアイデアを出すような雰囲気ではなく。今の職場はまた若い人が多くて、状況は2つ前の職場と同じ感じ。

ただ、トップダウンオンリーの組織だと、下はアイデアを出すチャンスも意味もそんな気分もなく、って感じですかね。1つ前の職場なんか経営者がワンマン&パワハラの人だったからな。以下全員、事なかれ主義でやってくしかなくてな。トップダウン組織の下のほうほど若い人が多いってことで、おいらの懐疑の原因はそれなのかもな。

トップダウン式は出世を餌に頑張らせるってわけで、下に出し抜かれるのを阻止しようっつう動きも出るわけで。自分の下がアイデアを出して、下がそれを実行して利益を出そうものなら全力で潰しにかかるからなww

「大人の型にはまった考え方なんて」「そうだそうだ」となったりする青春時代。その考え方こそ見事に型にはまってるんでないのかとww

「今時の若い者は」って言葉が古代ギリシャの遺跡に書いてあった、という話はおいらは事実確認してないけど、たぶん大昔からそうだったんだろうと思う。じゃあやっぱし大昔の健全な青少年も大昔から「大人の型にはまった考え方なんて」と文句言ってたんだろうなぁ。

若者は何かと、今自分がやってること感じてることは世界で初のことだと思ってしまいがち。けどそれけっこう昔から同じことの繰り返しだったりしてな。

音楽業界はバブルのあたり、中高年層の顧客を切り捨ててしまった。完全に切ってはいないけど、若者向けの音楽重視に切り替えて、それ以外の客層にあまり力を入れなくなってしまった。

バブルの頃っつうと、もう世の中じゃ将来的な少子高齢化が見えてきてた頃。それでも音楽業界は若者層にターゲットを絞ってしまった。んでまぁ今は、音楽が売れない売れないと嘆き節なわけで。

なんでそんな選択と集中をしてしまったのか。

たぶん、若者が商業的にちょろい客層だったからじゃないかと。宣伝への感度が高いんで、手っ取り早く売上を伸ばしやすかったからじゃないかと。カモですカモ。

表向きはミュージシャンはかっこいいわな。アーティスト(芸術家)とも呼ばれたりして。目上・年上のヒンシュクの眼差しを物ともせず、自分のスタイルを貫いてる、ように見えるわな。けどあれって事務所が儲けるために、事務所が決めてやらせてるスタイルなんだわな。事務所は営利企業なんで、黒字を出さなきゃ意味がないわけで。

昔の芸能界は稼げる様式が今ほど出来上がってなかったもんで、素で型破りな芸能人が売れっ子になったりもしたと思う。けど稼ぐ様式が出来上がった今は、所属タレントにそうそう勝手なことはさせないわけで。まぁショウビズだからな。テレビとかに出てる人たちって、視聴者に幻影を見せてるわけで。

大人ってそういう仕組みを知ってるわけで。自分が社会の一員として、どっかのなにがしかの裏方・表方を毎日やってるんで。それが仕事ってもんなんで。てことで、そういう人たちは幻影を幻影だとわかるわけで。んでまぁ見た目のかっこよさにもろに引っかかってる若者を、冷ややかな目で見たりもするわけで。あるいは若かりし頃の、そういう仕組みを知らなかった自分の姿を重ねて見たりもするわけで。

そして若者はそんな上からな視線に反発して、結果ますます商業音楽に傾倒して、ありもしない幻影にお布施を支払いまくりなわけで。

なんかおいらだけ上からな物言いでずるい気がしてきたwww

いやあの、おいらも仕組みに気づく前はちょろいカモだったんですわ。ハードロック系が好きなのは今もだけど、熱狂的に、となる前になんだかこう、社会に反逆してるはずの/まったく新しいことをやって社会を変革してるはずのかっこいいアーティストたちの背後に、背広を着て電卓を叩いてる人たちの姿が透けて見えたときがあって。

一発幻滅。

今でも商業音楽は聴くけどさ、そりゃもう好みの曲を喜んで聴いてるけどさ、昔の曲ばっかし。新規開拓する気が失せて久しい。

おいらも順調に、若者に馬鹿にされる大人になってきたんだな……。

そういやあれは完全に死語だなーってのをひとつ思い出したよ。

「大ボケ」

バブルの頃には既に死語化してた気がするwwwww

ちょ、アリアンさんマジかよ。

アリアンスペース株式 フランス宇宙機関からエアバス関連企業へ - 宇宙エレベーターニュース

宇宙エレベーターニュースなるサイトを発見したんですわ。ウキウキして記事を読みまくってたら、上の記事にぶつかりまして。んで記事内容よりも、ウワサのアリアン6ロケットの完成予想図を初めて見た感想というか。

H-IIA と似てきたなオイ。ただしサイズは相変わらず日本のロケットよりもバカでかいっぽい。つか H-IIB ロケット(全長 56.6m)より打ち上げ能力が高いアリアン5(同 59m)よりさらにでっかいとな。70m くらいありそうだなこりゃ。ちなみにアリアン6と外見が似てる H-IIA の全長は53m。

胴体直径が若干小さくなったような。そして明らかに固体燃料ブースターが小さくなってる。やっぱしそうなるか。H3 も固体ブースターを小さくする路線だもんな。燃料自体の単価が、液体水素は 1kg で数百円、固体燃料は数千円らしい。日本もヨーロッパも大型ロケットの燃料は液体水素派なんで、コストダウンの狙いどころはそこになるよな。てことは、向こうさんも大出力の液体水素エンジンの開発のめどがついたってことかな。

アリアン5の打ち上げ能力は H-IIB を上回ってるけど、1段目エンジンは H-IIA と同程度が1基なんだよな。H-IIB は2基クラスタなのに。てことで、アリアン5は両脇に付いてる固体燃料ブースターへの依存度が高いわけで。

ってアリアン6も1段目エンジンは1基のみなんですかい? これはまた相当な大出力のめどがついてるってことなんですかい?

H3 のほうは、宇宙エレベーターニュースによると、固体ブースターなしなら1段目エンジンは3基クラスタ、固体ブースター併用でも2基クラスタで行くことになったらしい。真空中推力150トンの3基構成ってことは、固体燃料への依存度を減らしはしても、相変わらず加速度アゲアゲで行くってことなわけで。有人飛行する気全然ないだろwww

んー、アリアン6の場合、固体燃料の量を減らしはしたけどブースターの出力は保つのかな。そのぶんブースターの稼働時間を短くするとか? 液体水素は密度が低いんで、固体燃料依存から液体水素依存に変えていくと、ロケットの図体は派手にでっかくなる。H3 の打ち上げ能力は H-IIA を少し下回るくらいなのに、胴体の直径は H-IIB と同じだったりもして。

しかしアリアン6、バリエーションはブースター2基と4基の2つなんだ。ますます H-IIA に似てるなぁ。

矛盾と対立、四苦八苦が生んだ最適解「アリアン6」 日本の新型基幹ロケットが競うのはこんな相手だ - 日経ビジネス(2ページ目以降の閲覧は会員登録が必要)

によると、ブースター2基だとコストがあまり安くならないらしい。4基なら充分な安さになるってことで、ブースター2基バージョンは官需に使って全体の量産効果を作ることにして、商用向けはブースター4基バージョンで衛星2機同時打ち上げってことらしい。

記事は合理的であるとしてるみたいだけど、どうだろ、おいらはなんだか苦し紛れな感じに思えるが。アリアン5よりも固体燃料への依存度を減らしたのはわかるけど、H-IIA に似てるってのはどうなんだと。日本は H-IIA → H3 でさらに固体燃料への依存度を減らすわけだが。

その H3 も去年の段階より固体燃料依存が強まってしまって、増強版に使うブースターは H-IIA のより若干小さい程度に決まったっぽいが。去年の段階だとイプシロンの2段目の増強版を使う案も出てたから、ブースターはかなり小型化した感じだったが。まーそれでも決定案3バージョンを現行のロケット3バージョンに当てはめて比べてみると、

| ブースター数 | H-IIA/B | H3 |

| 標準型 | 2基 (202型) |

0基 |

| 増強型1 | 4基 (204型) |

2基 |

| 増強型2 | 4基 (H-IIB) |

4基 |

標準型と増強型1ではブースター依存度が減っとりますな。そのぶんが、比較的安い液体水素燃料に置き換わったと。けど現行の H-IIB に当たる最強バージョンだとあんまし進化してない感じもあったり。H-IIB → H3 増強型2だと、1段目エンジンの出力が1.5倍になってはいるけど比推力が落ちてるんで、やっぱしブースター依存度は H-IIB とあんまし変わらんかなと。

んでアリアン6の小さいほう(ブースター2基)が、同クラスの意味で H3 標準型・増強型1のライバルとなるわけで。んでコスト的にはそんなに魅力的ではないらしい。てことで実質はアリアン6の大きいほう(ブースター4基)での衛星2機同時打ち上げが、H3 と競争することになるわけで。

現行のアリアン5と H-IIA の構図が、そのまま次のステージに持ち越されるってことで。

じゃあなんで日本は2機同時打ち上げしないのか。そっちのが安く上がるんじゃないのか。

上に表に書いたように、H3 の増強型2は固体燃料への依存度が上がって、H-IIB と大して変わらん仕様なわけで。そして日本はヨーロッパと違って、商用打ち上げのバックオーダーがまったくないわけで。衛星2機同時打ち上げのスケジュール調整とかそういうの以前の状態なわけで。てことで、アリアン6が衛星1機ずつの打ち上げがあまり得意ではないことを読んで、そのニッチ需要の攻略でいくことにした、ってことらしい。チャーターなら打ち上げスケジュールの自由度が大きいんで、そこを価値に思う顧客もいるはずってことかな。

どうかアリアン6の虎の尾を踏まずに、H3 の売り込み戦略がうまくいきますように。

モンチッチって今どうしてるんだろう。

世の中、キャラ版権ビジネス真っ盛りなのに。

今や世界的に人気の「猫ではない」あのカワイイキャラ、昭和時代からあった老舗キャラでしたな。それが平成の世に大復活したのは、噂では、あそこの社長が株で大穴を開けてしまって、それを埋めるためにガンガン売り込んだから、とか聞いたことあるが。

もしかして今のキャラ版権ビジネスのブームってそこが始まりなのかな。ちょうど日本は円高が定着して製品輸出での稼ぎが弱くなってきた頃だったんで、国家戦略として知的財産で稼ぐ方向に移っていく最中だったしな。だとしたら、世の中わからんもんですなぁww

だったらモンチッチの会社は安泰で、無理に復活させる必要はないってことかもな。

すごい一瞬で考えた、未来の乗り物。

……、

……、

……。

って腕に注射針を刺してチャリにつなげってか。それに老廃物どうすんだよ。体に戻すのかよ。かといってそのまま捨てたら、ニオイとかいろいろあれじゃないのか。つか液体で捨てるだろうから、本体がすごい勢いで脱水症状になりそうなような。

かなりグロい乗り物になりそうですなぁ……。映画『エイリアン』(1979)に出てきた生体砲台っぽくなっちまうかも。あーでもあれ『プロメテウス』(2012)だと違う解釈だったっけか。機械と一体化してたのは宇宙服ってことだったっけか。そもそも砲台じゃなかったんだったけか。けど両作品の世界観はきちんとつながってるわけじゃないみたいだしな。まーどうでもいいと。

つかこれ乗っててコケたら、注射針がすごく痛い形でいろいろなおイタしそうですなぁ。やっぱしこれボツだボツ。

もひとつグロい未来テクノロジー。

牛でも馬でも、もっと小型の動物でも。

ほら、ロボットっていまだにいろいろな面で、人間様の召使いってほどではないじゃないですか。

このあたり、動物の脳を改造して乗っ取る形でどうにかなるんじゃないと。んでまぁ召使いとしては簡単な作業を、そいつにさせたらいいんじゃないかと。「あれ取ってこい」とか、「これそこの棚にしまっとけ。背が届かないならそこの踏み台を持ってって使っていいぞ」とか。これを今のロボットにさせるとなると、かなり大変なことになるだろうなぁ。そこらへん融通がきくのが、生き物の召使いなわけで。

エネルギー補給も生命維持も基本、エサやるくらいであとはそいつ任せで済むし。

でもほっとけば臭くなるか。んじゃあ定期的に自分で体を洗う設定をしとけばいいか。んじゃあエサの用意もトイレの掃除も、全部そいつにさせれば手間がかかんないわな。

とりあえず動物愛護団体の大反対を受けるのが目に見えてるんで、そこは現実的じゃないかな。つか鬼畜な考えだなーと自分でも思うwww

脊椎動物じゃないけど、アメリカじゃ蛾の動作を制御するのには成功してるらしく。その発展形ってことで。

けどやっぱしグロいぞなもし……。

いやさ、この前ふと、親に抱っこされた可愛い乳飲み子を見かけてさ。

いやさ、1歳前後の子だと無表情なときが多いじゃないですか。「あどけない」とも言えるけど。んでその表情を見た瞬間、なんだか悲しい風景に思えて。なんでそう感じたのか、自分でまったく理解できず。

「可愛い → 感情のメーターが進みすぎて、切ないほど可愛い」

っつう流れだったんだろうか。

数年前、生後1カ月の姪っ子を見つつ「こんなちっちゃい体がこの子の全部なんだな」と思ったら、なんだかわからん感情の洪水に呑まれちまって泣きそうになったっけ。あれと同じ類いの気持ちだったのかな。

宇宙科学研究所(ISAS)の小型観測ロケットシリーズ(S-310, S-520, SS-520)、胴体のカーボン化はしないんだろうか。カーボン化すれば性能が大幅アップのはず。

2段仕様の SS-520 の2段目は CFRP なんだよな。SS-520 の1段目と、単段式の S-310 と S-520 の全体はクロムモリブデン鋼と。銃身や航空機にも使われる素材みたいだけど、引張強度の単純比較だと、クロモリが最大で 830MPa(資料)、炭素繊維が最小で 2,500MPa(資料)。断然違う。

H-II ロケットが H-IIA ロケットに代替わりしたとき、固体燃料ブースターの胴体素材が高張力鋼からカーボンに替わりまして。結果、燃焼圧力を2倍にできた。その基礎性能アップぶんを、推力3割増、比推力(燃費の良さ的な数値)4% 増として割り振った。そして空虚質量は同じで、燃料の量を1割増やせた。

いいことずくめだと思うんだが。

あとはコストってことか。だったら基礎性能が上がったぶんを小型化に振ればどうかと。トータル性能を同じにすると、かなり小さくできるんじゃないかと。素材の軽量化に加えて小型化で軽くなって効率が上がるんで、さらに小さくできる。ロケットの値段のかなりの部分を決める燃料。固体燃料は比較的高いらしい。そこをガッツリ削れる。これでコストを下げればいいんじゃないかと。

あるいはそのまま同サイズで作って、効率アップしただけペイロードをたくさん積めますよってことにするとか(ペイロードの単位質量あたりのコストで勝負と)。

どっちもいいけど、将来的に SS-520 に上段を足して3段式にして、衛星軌道到達を目指す話もあるらしい。だったらサイズそのままがいいんじゃないかと。

なんてことは、おいらが考え付くんだから、ISAS の中の人はとっくに考え済みのはずなわけで。きっちり検討・計算して、結論なんてもう出てるはずなわけで。

これ無駄な考えなんですかねぇ……。

フォルクスワーゲンのインチキの記事をつらつら見てて、社内的な事件発生の仕組みが少しわかったような。

会社って目標を掲げるわな。社長とか経営陣とかが。それは普通だとして、そこに至る手段を示さないで社員任せ、現場任せで結果だけを問うと、達成するにはまさにあらゆる手段を使っていい、となるじゃないですか。

この状態でプッシャーをかければかけるほど、プレッシャーかけられるほうはズル・ゴマカシ・インチキ・ウソの誘惑に強く駆られる、っつう仕組みなんじゃないですかね。

会社組織の場合、経営陣は株主に対して数値目標を出さなきゃいかんわけで。大まかな方向性も出すけど、実務レベルだとやりかたは管理職に任せる形になるわけで。てことは社長は下にこの命令を振るときは、株主に対するよりも具体的になるまで落とし込まないといかんってことですかねぇ。自らの手でしなくても、プランが充分に具体化されるまでを見届けなきゃいかんってことですかねぇ。

渦中のワーゲンの場合、不正行為を経営陣が知りながらやってたっぽいな。手段を選ばない成果主義が編み出させたヨコシマな手段、経営陣にとっても魅力的だったんだろうなぁ。

ワーゲンに限らず、この手の汚職やインチキって、けっこうこんな感じで生まれるんじゃないかなと思った次第。

自分の部下が機械だと、不正の責任問題ってけっこう単純だわな。機械は馬鹿正直なもんだから、命令を受けたとおりのことしかしない。望まない結果が出たらそれは命令が悪いってことで、命令を出した人が責任者としてウンヌンされるわけで。

自分の部下が人間だと、人間は責任を負える能力があるもんだから、自分と部下との間で責任の押し付け合いが発生しがちなわけで。ゴタゴタしがちなわけで。

しかし問題が発覚したクリーンディーゼル車の持ち主は、別に規制違反しろとクルマに命令したわけじゃないわけで。クルマはオーナーからの命令じゃなく、自身の中の仕込まれた隠しコマンドに従ったわけで。

なんかこう、構図が似てるかなと。

車の持ち主はクルマを自分の用途に使ってるわけで。その際、クルマ内部の細々とした制御や稼働には感知しないわけで。そこはメーカーが「私共にお任せあれ」で、うまくやってるはずなわけで。持ち主はクルマの中身が何をどうやってるのかは知らんままなわけで。

手段を示さない成果主義に似てるなーと。

けどこの場合、やっぱし持ち主さんに責任ないわな。自分でクルマを作ったわけじゃなく、メーカーの「そこら全部うまくやりますから」っつう触れ込みを信用してそのクルマを買っただけなんで。

昨日のネタからの派生。

そういや機械というかコンピュータに出す命令ってコマンドだわな。コマンドって全部、手段なんだよな。コンピュータに望む結果を示せば、コンピュータが良きに計らって自分で手段を決めてくれるなんて気の利いたことにはならんわけで。

あれをああしろ、これをこうしろ、この場合はこの条件判断に従え、といちいち指定してやんなきゃ期待どおりに動いてくんないわけで。

ところがコマンドを出す相手が人間だと、曖昧な命令でもなりなりに自己判断してうまくやってのけたりするわけで。

不正行為や汚職が発覚するとよく「あれは現場の一部職員が勝手にやったことで」なんてトカゲの尻尾切りなコメントが出るわな。結局、現場が好き勝手することを許してるあんたのやり方に問題があるだろ、てことになるんじゃないかと。

ていうかその話自体どうも眉唾っぽくてな。フォルクスワーゲンも不正が発覚したら、幹部はとっさにこの論法を使った。けど調査ですぐにバレて、ますますみっともないことになった。

とはいえ人間の部下に対して、コンピュータにやらせるみたいにガチガチに指定するのもまた、人間の部下の良さ(細々とした方法を自分で見つけて、うまく処理する)を殺すやり方な気もする。

となると、人間に命令するならある程度の方向性くらいは示せってことになるか。「ある程度」がどの程度かは、部下の力量や性格に応じて、ってことになるか。

最近中国が露骨な日本叩きをしとるみたいだなー。国内で矛盾な不満がまた溜まってきたのかな。

大規模な反日デモがあったのは、2005年と2012年だったっけか。つかあの反日デモもあたかも中国全土で一斉蜂起みたいに報道されてたけど、本当はテレビカメラの前だけでのヤラセ祭りだったみたいでな。まーテレビでそれ見て間に受けた中国人は、日本憎しの感情を燃やして憂さ晴らし、てなわけ。同時に、目の前の問題から目を逸らさせると。うまい方法ですなー。

一方、日本のマスコミは。

彼の地で多発してる、と政府系マスコミが報道してる反日デモや暴動を間に受けて、そのまま日本向けに報道したわけで。それが中国政府の意図どおりだったのかはわからんけど、あれで日本の世論は一気に反中に寄っていった。親中派もあれじゃさすがにフォローできんわな。

まー普通、あんな態度を取られたら誰だって相手を嫌になるわけで。距離を置けるものなら置きたくなるわけで。

30年くらい前、日本は欧米諸国に叩かれてた。特にアメリカは露骨だった。日本にとってアメリカは今も大事なパートナーだけど、当時は今よりもっともっと大事なパートナーだった。

パートナーというよりご主人様というか。てことで、叩かれても叩かれてもひたすら耐えるなり、自分を見つめ直すなり、ご主人様からの無茶振りを泣いて受け入れるなり、ご主人様にいろいろ献上してご機嫌を取るなりしてその時代を乗り切った。

どうも中国は、当時の日本の情けない姿を見て「これはいける」と踏んでる気がして。日本は叩けば叩くほど言うことを聞く、と。

けど日本がアメリカの横暴に対して盲従と言えるほどまでに従ったのは、見返りが莫大だったからなんですわ。そうしたほうが断然お得だったからなんですわ。当時で言えば、アメリカの核の傘の下に入れてもらえた。あの頃マジで勃発が懸念されてた東西陣営間での核戦争で、西側の重要な一員として守ってもらえることになってた(今思うと、全面核戦争って米ソが世界に仕掛けた壮大なステマのような気がしないでもないけど、とりあえずアメリカ自身かなり本気で信じてたしな)。

おかげで経済活動に専念できて、アメリカに次いで世界2位の GDP を出したりしてた(今は中国に抜かれて3位だけど、中国発表の GDP はどうも怪しくてな)

アメリカからの信頼をついに得たことでの恩恵は、今も続いてたりもして。東西冷戦構造は四半世紀前に崩れたけど、今度は日本を直接挑発してくる国が増えてな。アメリカにとって今や日本は最大級に大切な仲間になったってことで、その後ろ盾の頼もしさで助かってるという現状。軍事でも政治でも民間でも、イイ感じになってると思うよ。

んで中国。日本は叩けば従うと思ってるっぽいが、それにはふさわしい見返りがあってのこと。単に与えられるものだけじゃなく、日本からの視点で、相手国や世界全体に対して、日本の地位が将来的に上がることも含めてのこと。

中国はそれを日本に提供できてないと思う。てことで、こっちは叩かれれば叩かれるほど離れてくだけ、ってことなんじゃないかと。そして、中国政府はその仕組みをよく理解できてないってことなんじゃないかと。

中国って日本にとっては歴史的にすごく意味も魅力もある国なんだけどさ、時代を現代だけで切り抜くと、日本人の中国への憧れ度って、中国が自分で見積もってるほどじゃないっぽい。あくまで中国史のかなり古い部分に対して好意を持ってるってわけで。だいたいアヘン戦争あたりまでというか。つか西太后って日本でも評判悪いぞww

中国がときどき仕掛ける日本叩きって結局、対外的な影響をあまり考えなくて、主な目的は国内の民衆のガス抜きってことですかねぇ。

デトロイトメタルシティってことですかこれ。クラウザーさん参加したのかなww

悪魔像「バフォメット」の完成で悪魔崇拝者がデトロイトに集結、史上最大の悪魔崇拝祭典が開かれる。 - カラパイア

ってまぁ日本人の感覚だと、悪魔ってあんましピンとこないというか、主に人間の心の中に現れるヨコシマな何かを便宜的にそう呼んだりしたりしなかったりって感じのような。

けど西洋だと、悪魔はキリスト教と密接な関係にあるっぽいね。キリスト教はまともな宗教ってことで、悪なり悪魔なりを否定するわけで。だいたいどの宗教の目的も、基本は穢れを祓って清めることみたいでな。祓われて清められてしまう悪役として、悪魔が定義されるってことなんじゃないかと。

けど人間の世の中は綺麗事だけじゃないわけで、どんだけ信心しても報われないとかよくあるわけで。となると、神の教えに疑問を持ったりもあり得るわけで。キリスト教じゃそれはタブーらしい。けど神の教えとされてた天動説が間違いだったと確定したあたりから、いろいろとそこらが崩れ始めてきたんじゃないかと。神様が間違ってるのか、神の意思を伝える人が間違ってるのか。ってまぁ後者になるわな。けどこれで神の威厳は保たれるけど、聖職者の威厳はその度にケチョンケチョンになるわけで。

そんないろんな摩擦あり調整ありで今までずっと続いてはいても、やっぱし自分が属する宗教社会のあり方に不満を感じる人って出るわな。

そんな人たちの心の拠り所が、キリスト教社会の場合は悪魔崇拝なのかもな。

キリスト教徒でもそれに反発するでもない立場からすれば、なんてーか、ヘソ曲げたアマノジャクに見えてしまったり。

んでそんなアマノジャクさんたちが真面目に祈りを捧げる偶像ですが。いやなんてーかその、かのデトロイトに妙に合ったデザインというか。聖書に出てきてたとかどこかで読んだことがある、羊の頭のなにがしか。羊頭の偶像に寄り添うのは穢れを知らぬ子供達っつう演出がニクいですなぁ。

そういや映画『十戒』での邪教の徒は、牛の偶像を崇拝しとったな。それとは違う系統なんだろうか。つか牛を崇拝ってもしかしてヒンドゥー教のことなのかな。

悪魔さんが掲げた右手は、ピースサインを閉じた形。何か意味があるんだろうか。そしておいらがとっさに思い浮かべたのは寿司屋の大将だったwww

んでさ、記事を読むと、おいらが思ってた悪魔のイメージとはまた違う、けっこう共感できる内容が出てたですよ。

少しだけわかるような。「神様は絶対に正しい」が前提の世の中だと、神の名においてヘンテコなことを押し付けてくる人たちっていそうだわな。親の名において我が子を虐待する人がいるみたいに。無茶振りを受け入れさせられてきた人たちなりの、理不尽への回答のような気がする。

元記事のコメント欄でまとめられていた悪魔教会信者(サタニスト)の条規も、かなり理に叶ってると思う。コピペさせてもらいやす。

- ●悪魔教会信者(サタニスト)の11ケ条

- ・求められてもいないのに意見や忠告を与えないこと。

- ・他人が嫌がるとわかるようなごたごたを話さないこと

- ・他人の家に入ったら、その人に敬意を示すこと。それができないならそこへは行かないこと。

- ・他人が自分の家で迷惑をかけるなら、その人を情け容赦なく扱うこと。

- ・交尾の合図がない限り交尾に誘わないこと。

- ・こんな重荷降ろして楽になりたい、と他人が声を大にして言っているものでない限り、他人のものに手を出さないこと。

- ・魔術を使って願望がうまくかなえられたときはその効力を認めること。首尾よく魔術を行使できても、その力を否定すれば、それまでに得たものを全て失ってしまう。

- ・自分が被らなくても済むことに文句を言わないこと。

- ・小さい子どもに危害を加えないこと。

- ・自分が攻撃されたわけでも、自分で食べるわけでもない限り、他の動物を殺さないこと。

- ・公道を歩くときは人に迷惑をかけないこと。自分を困らせるような人がいれば止めるよう注意すること。それでもだめなら攻撃すること。

- ●悪魔教会の「九つの大罪」

- 愚鈍さ

- 虚栄

- 唯我主義

- 自己欺瞞

- 群れに従うこと

- 見通しの欠如

- 過去の正統の忘却

- 非生産的なプライド

- 美意識の欠如

HTML ソースからコピったんだけど、今どき HTML 4.0 形式でびっくりしたwww b タグとかwwww おいらの好みで、ここでは タグを書き換えますた。

んでその内容がほんとまともというか良識的というか。意外や意外。

悪魔崇拝者って、異常者だと思われることや迷惑・不快な行為をわざとやってヒンシュク買いたい人たちだとばっかり思っとったが。ちょっとこれは考えを変えさせてもらうわ。

11ケ条の考え方は、行動の自由の保障と思われ。他人が何しても、自分に迷惑がかからなきゃオッケー。自分が何しても、他人に迷惑をかけなきゃオッケー。てなことかと。「尊重とは何か」についてって感じ。魔術の項目はよくわからんけど。

「九つの大罪」は、11ケ条で保障された自由を自在に行使するうえでのご法度に思えるなぁ。つまりその逆をやればいいと。おいらなりにひっくり返してみた。

かなり実用的な感じですな。これ、現代的な普通の処世訓っぽい気もする。

一方、当てつけられてるキリスト教ではどうか。

- ●モーセの十戒

- ・主が唯一の神であること

- ・偶像を作ってはならないこと(偶像崇拝の禁止)

- ・神の名をみだりに唱えてはならないこと

- ・安息日を守ること

- ・父母を敬うこと

- ・殺人をしてはいけないこと(汝、殺す無かれ)

- ・姦淫をしてはいけないこと

- ・盗んではいけないこと

- ・偽証してはいけないこと

- ・隣人の家をむさぼってはいけないこと

- ●七つの大罪

- 傲慢(高慢)

- 憤怒(激情)

- 嫉妬(羨望)

- 怠惰(堕落)

- 強欲(貪欲)

- 暴食(大食)

- 色欲(肉欲)

十戒のほうは Wikipedia 記事から、「1から4までは神と人との関係であり、5から10までは人と人に関する項目(同時に刑法の根幹)である」とのこと。なるほど。一番最後は悪魔教会の11ケ条と同じだね。11ケ条はやられた場合の考え方も書いてあるけど。んでまぁ「自分で考えること」というのがないわな。けど「戒律=やっちゃいかんこと」なんで、「自分で考えるな」と神様が言ってるわけではないわな。

ただ、禁止型の指導って、指導される側の立場や人格を無視する形になりがちで、そうなるとかえって不服従と無秩序を生み出す元になったりもするわけで。十戒の内容は納得できるにしても、その運用には前提として、相手に対する尊重と思いやりが必須のような気がする。

七つの大罪はこれまた Wikipedia 記事から、「『罪』そのものというよりは、人間を罪に導く可能性があると見做されてきた欲望や感情のことを指すもので、日本のカトリック教会では七つの罪源(ななつのざいげん)と訳している」だそうで。

この「罪」って犯罪(crime)なのか、最後の審判での罪(sin)なのか、両方ひっくるめてのことなのか。キリスト教が立ち上がった昔は同じことだったかもしんないけど、今はどうなんだろ。

ものによってはそのままじゃ意味が通じないような。「暴食が罪の源」とかちょっと何言ってるかわからんが。余計なお世話じゃ的なリアクションしたくなったり。

食べ物が貴重だった時代の悪徳ってことだろうか。とはいえ食べ物に事欠く人って日本でもいたりするわけで。そんな立場にいる人たちへの気遣いを勧めてるのかも。

両宗教の教義を比べてみると、トピックが重なるところがあんましないのが意外というか。

てことで悪魔教会の教えって、キリスト教をことごとくひっくり返した単なるアマノジャクなのかと思ったら、そうでもなく。キリスト教の特色とは接点があまりない、普通の別宗教な感じがする。形としてはキリスト教からの派生のはずなのに、特に継承もなく、逆向きでさえない。ヨーロッパの中世の魔女や魔女狩りの影響もなさげで、教義は今風に理性的。むしろ自らにキリスト教の跡を残さないことで反発・決別してるのかも。

そういや日本を代表する悪魔といえばデーモン小暮閣下ww

ってあの人スポーツ番組で、優勝力士にインタビューとかやってるよな。角界にお友達も多いみたいだし。

大相撲って神事だぞ。邪悪さが微塵にも感じられるものが神事に関わるってのは、普通はご法度な気がする。それなのにwww しかも NHK の番組で、あの格好のままフツーにやってるwwwww 誰もそれを咎めないどころか、的確な質問とコメントが好評らしいwwwwww

日本における、悪魔の悪魔としての地位や認知の様子がよくわかるwww

日本じゃ悪魔とはまた違う「鬼」のほうがよっぽど定着してるからな(英訳すると devil = 悪魔と同義 になってしまうが)。その鬼も、桃太郎の時代は相当恐れられてたんだろうけど、今はでん六豆のお面でわかるとおり、かわいくなってしまってたりしてな。って赤塚不二夫デザインなのかよww

そういやハッカー関係に有名らしいサイト、その名も『ハッカーになろう』の一節で、「自由は善」というのがある。これに書かれてることって、なんとなく悪魔教会の教義内容に似たニオイがするような。長いものに巻かれず、自分で考えて自分で道を作れってノリで。違いといえば、悪魔教会の信者にとってそれは自らの幸福・成功を成す手段、ハッカーにとっては世界を正しい方向に向かわせる手段というか。方向性の違いは、他者に影響させたいかさせたくないかだけな感じ。

たまたまかどうか知らんけど、FreeBSD のマスコットキャラのデーモンくんは悪魔だったりする。カワイイけど。

旭化成建材、これまたアレなタイミングで発覚しましたな。あたかもフォルクスワーゲンに便乗したかのよう。便乗しても何の得もないだろうけど。こういうのって続くもんなのかねぇ。

食品なんかの異物混入や産地・原材料偽装が連続するのは、その方向にマスコミの感度が高くなって、どんどん掘り出していくからですな。最近じゃ「やりすぎだ」って声も聞かれるくらいになったりして。

けど今回のタイミングは完全に偶然だよね。

まーおいらなんか散々「あのドイツがー信頼のはずだったブランドがー」とかヘラヘラ笑っとったけど、日本の企業もそういうのが出てきたってことで、そんな笑えないネタになっちまった。ワーゲンの日本法人にとっては、少しだけ風当たりが弱まってくれる要因かもな。

うちの地元の八戸はどうなんだろ。被害にあった建物とかあるんだろうか。まーおいらには関係ないと思うんで、ワーゲンの件と同じく野次馬にしかなれんけど。

つか旭化成の場合は物件にいちいちメーカー名は出ないけど、フォルクスワーゲンのクルマにはこれでもかとばかりにでっかいエンブレムがついてるよな。

どうだろ、リコール改修のついでに、希望者の車両からあのマークを外してあげるサービスなんてのは。

ほぼじゅびふぉ メンテしたですよ。主に、消滅してた作品を非表示にする作業。leelee さん本格的に作品を消してきてるなぁ(涙)、いつの日にか復活させていただきとうござりまする……。

そろそろ入荷作業したいなーと思ってたんで、また1作品だけ。

たぶん初登場の Jenny さんと常連の SEDGEIE さんのタッグ。このノリは、Juby × rachie チームに触発されたかなww

動画コメントもなんだかノリノリだなぁww

wwwww何の話だよwww サムネ画像でもケンカしてるしww

wwwww何なんだよwwwww

SEDGEIE さん背が低いのか。声質から、背が高い方かと思っとったが……。どうでもいいやね。

ほぼじゅびふぉ は今日も1作品のみ入荷。昨日見つけた Jenny さんの単独作だす。

英訳詞は JoyDreamer さんのものですな。Jenny さんのボーカルはまだ少し荒削りな印象を受けるけど、才能と鍛錬を感じさせますですよ。かなり早いうちにプロ級の実力に至るんじゃないかと。

んで、Jenny さんのほうはめっさ背がでっかいの?wwww

まとめサイトで見つけた記事。やっぱしみんな同じとこに注目してた。

「最古の金属活字?」 証道歌字はにせ物 - 東亞日報

鑑定の判断内容とかはまぁいいとして、調べた人がカン・テイさんってwwww 説得力ありすぎwwwwww

ヴィンテージ RC カー紹介サイト 御伽草紙 様にハマったというか、一気に読み下したというか。あーたまんね(うっとり)

AYK と無限ってよかったよなぁ。けど AYK でおいらが持ってたのは RS401i サイクロン でさ(定価26,000円のところ、処分品を10,000円で買えた)、まー見た目は最高にセクシーだったけど、中身がね……。いろいろとね……。AYK はこれで評判を落として凋落したんだといまだに思ってる。「金属工業」なんなら、精度と耐久性を確保してから市販してくれと。AYK ワークスチームも匙を投げてしまったりしてな。

以降は格好とウケ重視で軸が定まらない感じもあって。と思いきやパーセックシリーズで全日本選手権で上位入賞したりもしてたけど、12分の1電動オンロードのカテゴリ自体が衰退してしまっててな。時代は電動オフロードに突入したってことで、オフロードマシンに力を入れたりもしたけど、シャーシの見た目で魅力を感じないマシンが多くて。そんな中で出てきたパーセックはかっこよかったのに。進化し続けて、復活を感じさせてくれたのに。その頃にはもう内部的に手遅れってことだったんだろうか。内部事情はわからんけど。

無限のマシンは実物を見たことさえなかった。自分でも周りでも誰も持ってなくて。てことでいきおい、当時のラジコンマガジンの記事と広告でしか知らんのだけど、デビュー作の K2-X からいきなりかっこよかった。マイナーチェンジ版の K2-X '83 で、FRP シャーシの色が、当時の流行だったブラック着色から無着色(緑)になったのがまたかっこよくてな。FRP 板は基本、緑だけど、素材メーカーによって黄色っぽかったりするんだよな。無着色なら緑が鮮やかな方がかっこいいわけで。

つか自分で色を染めるってのもありで、ダイロンっつうナイロン繊維の染色剤が有名だった。けどこれ表面しか染まらなくて、内側の緑や黄緑が邪魔して、思ったとおりに染まらなかったりしてなww つか FRP のプラスチックはエポキシなんで、ナイロンではなかったってのもあった。てことで、RC 製品で買った時点で黒い FRP はもう製造時の原料から黒かったらしく、糸ノコで切ったら中まで真っ黒だったっけ。

そして無限のマシンのシャーシがまた黒くなったと思ったら、(見た目の)戦闘力大幅アップのサスカー K2-X スピリット のご登場だった。マジかっこよかったよスピリット。「御伽草子」様の記事でも、全日本でなかなかの好成績を挙げたことが書かれてる。ただ、メカデッキの構造はちょっと時代遅れな感じもあった。初代 K2-X のハイデッキスタイルからも後退してた。けどフロントのアルミのスイングアームサスは(見た目)キョーレツ。

AYK のサイクロンとサス様式は同じだったけど、ヒンジもスプリングもダンパーもゴムブッシュで、という単純化。その狙いはきっとうまくいってたはず。少なくともサイクロンのフロントサスよりまともだったかと。

あーそうか当時の 3P マシンのフロントサスは、アメリカから来たキングピンスプリング形式が主流だったんだよな。そこで日本のメーカーがこぞって本格的なサスアーム形式にしたのは、意地だったのかもな。んでみんなとこいろいろ頑張って挑戦したけど、結局キングピンスプリングに落ち着いてしまってな。とはいえキングピンスプリングの元祖アソシエイテッド社も、ダブルウィッシュボーン仕様の RC-12i "Mono-shock" を出したりもしてたな。

無限のマシンでグラマラスなやつといえば、最高級ゴージャスマシンの テンペスト だな。リアサスの凝り懲り具合はもう鼻から脳にガツーンて感じで。けどワークスチームが選択したベース車両は入門廉価車の K2-X コスミック でな。テンペストは AYK ワークスでのサイクロンと同じ扱いになってしまった。

しかも後継の スーパーテンペスト は、自慢のはずだったリアサスの凝り具合を後退させてしまって、他社の仕様にというかアメリカ仕様に日和ってしまってな。あんだけ自慢げに宣伝してたのに設定崩壊。そこら見て「テンペストはただの高級車だな」とわかってしまったwww 今思えば、それはきっと会社運営のための高利幅商品だったんだろうというか。商品ラインナップ最上位にめっさ高価なブツを出すと、それ以下のブツがお買い得に見えるしな。

そして日本の電動オンロードマシンがいろいろ試した挙句に、リアサスを渋々アメリカ式に直したところ、当のアメリカじゃ淘汰の末に T バー式っつうさらに進んだ形が勝ち残ってたり。

この T バーがまた問題で。それまで日本国内で標準だった一体型のバッテリーパックが使えなくて。てことで、6本あるバッテリーセル(1.2V × 6本 = 7.2V)を、3本ずつまとめた2パックにするっつうセパレート型の時代の到来。これアメリカのデルタ社が、T バーの影も形もない時代から採用してた方式なんだわ。

けど日本じゃバッテリーパックをバラしてまとめ直すのがめんどいってことで、全然普及してなくてな。この形式が国産でも普及し始めた時点で、おいらはもう RC カーを続ける気がなくなってしまったよ。T バーの頃は、厚手の1枚もののシャシーが普通になっててな。メカプレートもなく。剛性確保にはもはやガラス繊維 FRP(GFRP)じゃなく、カーボン繊維 FRP(CFRP)になってて。マシン価格が高いのなんの。それもまたおいらが足抜けする理由だったりもした。

セパレート型には、 T バーに合わせる以外にも合理的な面があった。この手のマシンのシャーシはバッテリーセルがスポッとハマるよう、適度な大きさのくり抜きがしてあった。これで重量物のバッテリーの位置が下がって、マシンの重心位置も下がるっつう構造的なメリットもあった。

あと当時はオイルダンパーを装備すれば売れた時代、とも言えたかと。んでまーなんというか、変な流行というかで、モノショックが流行ってな。左右のサスを1組のダンパー・スプリングで直結する形。これほんと今思うとアホじゃないかって気がする。独立懸架サスペンションってむしろスタビライザーが有効なのに、その逆に作用する機構って何なんだと。モノショックならダンパーの原価が半分で済むからな。モノショックが次々と採用されていったのは、そういう思惑もあったんじゃないかと。

元凶はあのバギーだよな。タミヤのスーパーチャンプ。バギーチャンプがアメリカで鍛えられて帰ってきた、との触れ込みのマシン。バギーチャンプの昔、日本の電動バギーレースは障害物競走のノリでな(漫画『激突!ラジコンロック』のバギー編がそのスタイルだった)。対してアメリカでは、一様なダートでのハイスピード仕様のレースが盛り上がってた。

ベース車両がタミヤのバギーチャンプしかなかったもんだから、サードバーティーのチューンナップパーツがザクザク出回ってて、原型をとどめぬまでに改造されまくったマシンがレースでカッ飛んでた(⇦当時っぽい言い回し)らしい。つかサードパーティーのパーツだけでバギーチャンプっぽいマシンを丸1台作れるほどだったらしいwww

よく考えると、バギーチャンプのコンセプトはバハ・カリフォルニアの実車オフロードマシンだったわけで。本場に逆輸入されて本当に鍛えられたってことだな。そして逆・逆輸入のスーパーチャンプ。ダートに特化して(防水機能を捨てて)メカ周りはすっきりしたけど、問題はモノショックのリアサス。ただでさえスイングアームっつうリアサスとして問題アリアリの形式を放置した上にモノショック。コストかけないで新車ラインナップっつう考えが透けて見えますな。

とはいえ、オイルダンパーの普及とともに表面化してた「ラジコンのダンパーは構造が単純すぎて、ストローク変位で容量が変わることを考えていない。気泡を入れてごまかさざるを得ないが、そのせいで動作が不完全」という問題に踏み込んで、オイルリザーバタンクを装備してたっけ。それが後に、スーパーフロッグのダイアフラム式オイルダンパーに進化していく。ダンパーの容量変化問題に真面目に対応したメーカー、あの時代はタミヤだけだった気がする。

てことで、ダンパーは購買訴求力があるけど原価を低く抑えたいってことで、オンロードでもオフロードでも、ものすごい勢いでモノショックが蔓延していくことになる。けど8分の1クラスになるとサスペンション機構の影響がよりはっきり出るわけで、そんなごまかしが効かなかったらしく、モノショックを採用したマシンはほとんどなかった気がする。

てことで電動カテゴリじゃ実はオイルダンパーなんて、あってもなくてもいいモノでしかなかったww そこらへん「いやいやそんなはずはない」と騙されてることを拒否し続けたおいらは、バギーチャンプ、スコーピオン、サイクロンと立て続けにオイルダンパーの構造問題にぶち当たっては疲れ果ててしまったよ。で、ついに「オイル抜きダンパーでまったく問題なし。内部の流体は空気のみ。抵抗はダンパー軸とゴムパッキンとの摩擦だけでオッケー」と解脱の境地に達したですよwww

ただ、モノショックサスペンションはどこも、ダンパー&スプリング一体型だったんですな。そういやモノショックじゃなくても、この時代にはもう一体型で話が決まってしまってた。ダンパー付きサスの最古のカテゴリの8分の1オフロードでは、長いことダンパーとスプリングは別々だった。サスペンションが普及するごとに淘汰されて、一体型に収束してったんだよな。

んで電動カテゴリ2種はオンロードでもオフロードでもオイルダンパーはあってもなくてもいいものとしても、モノショックじゃスプリングまで左右のサスを直結ってのが問題だったわけで。逆スタビライザー効果の発生源なわけで。てことで、スプリングよりも強力なスタビライザーを装備するモノショックサスのマシンってのもけっこうあった。いやもうそこまで行くならモノショックにこだわらなくてもいいんじゃんとか思っとったww

しかしなぜかモノショックは市場に大ウケで、メーカーはやめるにやめられなくなってきた面もあったかと。

で、やりだしっべのタミヤはどうしたか。その回答がホットショット。フロントサスは直結モノショック+スタビ。リアは、原理がよくわからないリンク式モノショック。ダンパー&スプリングの一端はボディ側に固定。もう一端は2つのリンクロッドに1支点でつながってる。それぞれのリンクロッドの他端が左右のリアサスにつながってる。

実際に友達の所有車のリアサスをいじって動かしてみたことあるけど、片方の動きが反対側にほとんど伝わらないのな。なんぼ動かしてみても、そのマジックの原理をよく飲み込めなかったけど、とにかくタミヤはやってのけた。脳内スゴメカを(恐らく)現物の動作チェックなしに製品化してしまうはずのあのタミヤがやってのけた……(つか京商以外はだいたいそういう開発形態だったっぽいけど)。

ホットショットはそれ以外にも、高精度な ABS モノコックシャーシにシャフトドライブ四駆のパーツの位置決めをがっちりさせて、パワーロスを最小限にするっつう考えを見事に実現してたわ。「乾電池1本で回る駆動系」って自慢してたな。けどシャフトドライブ四駆の宿命というか、さらなる高効率化のための純正ボールベアリングセットの額は、安いマシン1台買えるほどだったwww

てことでタミヤはホットショットに積んだリンク式モノショックで答えを出したものの、人気を受けて発売された上位モデルのスーパーショットでは、4輪に1本ずつのダンパー&スプリングっつう仕様。モノショック形式を丸ごと捨ててしまった。

元祖がそうなってしまうと、追随してたモノショック仕様のマシンが途端にダサく見えてしまうという罠。元祖自らが締め括った、時代の徒花技術。それが電動 RC カーのモノショック。

数年後の F-1 ブームの折、中嶋悟が乗るティレルのフロントサスがモノショックだと知ってびっくりだったですよ。なんでまたそんなもん……と写真を見るに、ホットショットのリアサスの仕様と似てた。けどもっと単純で、左右同時にしか上下しないのな。その一様な動作にのみ対応するってわけで。こうなるとスタビライザーも要らなくなるわけで。

RC マシンで言えば、これまたタミヤの超廉価バギー・グラスホッパーのリアサスと同じ発想というか。オンロードの実車レーシングカーって、そこまでの割り切りもアリだったんだな。

なんてとりとめのないまま、もう疲れたんでここらへんで。

やっぱしそうなるよなぁというドイツ発のニュース。

ドイツがアフガン難民の大半を本国送還へ - ニューズウィーク日本版

ていうかアフガニスタンからもドイツに難民が押し寄せてたんだー、という鈍いおいら。てっきりイスラム国から逃げてきた人たちばっかだったと思っててさ。イラクとかシリアとか。アフガニスタンからの人たちは、タリバンから逃げてきたんだね。

アフリカ出身も含めて、ヨーロッパに来る難民のうち、アフガニスタン出身は 20% くらいなのか。けっこうな割合だな。ヨーロッパは遠かろうに。

んでニュースでは、ドイツ政府はアフガニスタン出身の難民を選別して、場合によっては現地に送り返すことにしたと。メルケル首相はどんどん受け入れたいんだろうけど、ドイツ国民の中には当然いろんな考えの人たちがいるわけで、反対派の声を無視できなくなってきた、てことらしい。

まーそうなるよなぁ。なんだか無制限に受け入れるっぽい雰囲気だったもんなぁ。中東は人口が多そうだよな。ヨーロッパが歓迎してくれんなら、本当に際限なくどんどん来るわな。

異民族との同居ってさ、元から住んでる人たちにとってはかなりきついものがありそうでな。それも少数なら仲良くやっていけそうだけど、難民が受け入れ先で独自の閉鎖社会を作るほど大勢になると、やっぱし元から住んでる人たちにはきついだろ。

一方ドイツのお隣のデンマークでは。

デンマーク「難民にとって魅力のない国」を目指して - ニューズウィーク日本版

そうなるよなぁ。

つか、かの地にはかつて ゲルマン民族の大移動 っつうのがあったわけで。Wikipedia 記事によるとその概要は、4〜5世紀、ヨーロッパにアジア人のフン族が攻め込んできて、ヨーロッパ北方に住んでたゲルマン人たちが迫害されて、逃げ延びる形でローマ帝国領に侵入してきた、てことらしい。なんか状況が似てるなぁ。

そしてゲルマン民族の大移動が結果的に、衰退期に入ってたローマ帝国の滅亡を早めたっぽいような。てことでヨーロッパの支配構造はラテンオンリーからゲルマン&ラテンへと移り、時代は古代から中世へと。フン族に叩かれたはずのゲルマンむしろ焼け太り。

この前例をもろに当てはめると、ヨーロッパはこれからひたすらイスラム系の影響力が強くなってくってことですかね。

ドイツが移民を大量に受け入れるのは、

の2つだと思ってた。

けどもうひとつ、自分たちの先祖がかつてフン族から逃げてきた難民だったっつうアイデンティティもあるのかもね。ドイツ人を表す英単語 "German" ってもろに「ゲルマン」だしな。ちなみに本場ドイツ語での「ドイツ」(Deutschland)の意味は、「民衆」「大衆」らしい(Wikipedia「ドイツ - 国名」より)。

てこともあるかもで、ドイツは一時は難民流入に対して太っ腹さを見せつけてくれたものの……。まー無制限はやっぱし怖いだろと。しかもフォルクスワーゲンのアレが発覚したし。もし事象の発生順が逆だったら、きっともっとうまいことできたろうなぁ。

と思ってたら、ドイツの難民受け入れはもっと単純な話だった的な説も出てるぞ。ドイツ政府によるアフガン難民選別の件の記事、についてのまとめ記事

【悲報】2ヶ月前のドイツ政府「難民はすべて受け入れる(キリッ」→現在のドイツ政府「難民は本国に送還しまーすw」 - マジキチ速報

から。どうもメルケルさんが優しすぎてグダグタっつう感じの説だったり。

本当にこれが原因かどうか知らんけど、流れ的には一定の説得力がありそうなような。

昨日の国名の件で、ついでに フランス#国名 を見てみたんですわ。

フランク王国というのが大元らしい。さらにその元は フランク人 という民族で、なんでそう呼ばれたのかっつうと、(説で)フランキスカ という武器を使ってたかららしい。

アングロ・サクソンの「サクソン」の語源もまた スクラマサクス っつう武器が由来らしい。

民族・部族を識別するのに武器の名前を使ってたんだね。そしてそれが自称の名前にもなってと。昔からあの土地は、異民族間の戦いに明け暮れてたのかな。

んでまぁフランスの国名で、ドイツでの呼び名がちょいと気になって。

ドイツ語では、直訳すればフランク王国となる Frankreich(フランクライヒ)を未だにフランスの呼称として用いている。これと区別するために、ドイツ語でフランク王国は Frankenreich(フランケンライヒ)と呼んでいる。多くの言語ではこのフランク王国由来の呼称を用いている。

フンガーフンガーフランケン、おフランスと関係あったんだ。ちなみに「シュタイン」は、ドイツでよく苗字に使われる言葉で、原義は「石」「岩」。「フランク石」か。日本でも赤石さんとか黒岩さんとか普通にいらっしゃるもんな。

ちょい待ち。フランクフルトってどうなんだよソーセージの。

フランクフルト_(曖昧さ回避) によると、原義は「『フランク人が渡河した場所』という意味で、主に河沿いの地名」とのこと。へぇー。

よく「あらびきフランク」とかあるけどさ、日本人ならその姿と味と歯ざわりを想像できるけどさ、どうだろ、日本語を習って日本に来た外国人には通じないだろうなぁww つか「フランクフルト」と聞くとでっかいソーセージしか思い浮かばんおいら。きっと平均的な日本人はそうなんだと信じたいところww

その流れで、「シャウエッセン」はドイツのソーセージ作りが盛んな土地の名だと今の今まで信じてたおいらは、Wikipedia 記事『シャウエッセン』を読んで、ただただ驚愕してるとこ。日本ハムによる造語とな!? あーもうすんげー騙されてた感にまみれ中ですよ。いや別に日本ハムもシャウエッセンも悪くないんだけど。

つかドイツ人、もっとソーセージに誇りを持てよ。なんなんだよフランクフルトってフランスが入ってんじゃん。「ウインナー」もオーストリアのウィーンの何かだろよ。ってこれは本当にウィーンのソーセージなのか。へぇー。

ちょい待ち。ハンバーグってハンブルク関係だよな。ほほう「ハンバーグの起源は、ドイツのハンブルクで労働者向けの食事として流行した『タルタルステーキ』とされている」なのか。んでアメリカにドイツ系移民が持ち込んで、ハンバーガーの発明に至ったと。

そしてここで「タルタルステーキ」を調べたら、なんと「タルタル」は タタール人 のことだった。韃靼人だよな。

日本で韃靼といえば 韃靼そば でしょうが。

タタール人はモンゴルの支配を受けてたみたいだけど、一緒になってユーラシア大陸制覇の夢を見てたってことかな。悠久の北方アジア遊牧民。フン族の古代から中世まで、洋の東西に与えた影響は大きいですなぁ。

とまた話が逸れ逸れのまんま、今月のログをお開きにしようかなと。

ていうか、Wikiepdia 記事に出てるタタール女性の絵画に見とれっぱなしのおいらさ。美しい……。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |