やべえ針聞書やべえ。ハナアルキつながりで NAVER まとめを見てたら、戦国自体の医学書『針聞書』を見つけちまった。これまじやべえって。

戦国時代の医学書『針聞書』に描かれた可愛すぎる “ハラノムシ” たち - NAVER まとめ

1568年っつうと、西洋でもまだ微生物が発見される前ですな(微生物学の父 レーウェンフック の生年は1632年)。病魔の正体はすべて微生物ってわけじゃないけど、まー病気ってのはわけがわかんないわけで、そこは想像で埋めるしかなかった、そんな時代。

解剖学の父 ヴェサリウス という人(調べて今知った)の死後わずか4年。日本にその知識が正しく渡来してたとは思えんくらいですかな。やっぱし病因のわけのわかんないところは想像と迷信で埋めるしかなかった、そんな状況だったかと思う。

それにしてもまた豊かな想像力というか。

え、ご当地じゃぬいぐるみとかグッズを売ってるの? いやこれ普通欲しいでしょwww だってかわいいじゃないですかwwwww んでこれ450年くらい前には実在すると信じられてたってのがね。なんか妖怪みたいじゃないですか。

妖怪ってさ、結局は存在が否定されてしまったじゃないですか。トリックのつもりじゃないだろうけど、タネや正体がばれてしまったというか。解き明かされきってないのもあるけど、そこらは実在しないってことでもう社会的合意ができてしまって。

妖怪はみんな死んだんです。ええ。それは単に人工光源が闇を追い払ったってだけじゃなく、科学や論理的思考の結果、存在し得ないことがわかってしまった、それが彼らに引導を渡したんです。実は人間の心の中にしか存在できないことが、はっきりしてしまったんです。

なんか妖怪に対しては、そういう哀しみ覚えてしまうんですわ。

針聞書の虫たちもまた同じようなもんですな。あの当時は実在するものと思われてたんだろうな。人の体の中に、こういう虫が棲んでると思われてたんだろうなあ。まぁ実際、昔は本物の寄生虫も日常的なものだったろうし。

けど、ああ科学って野暮。

けど、正体をわかってるからこそ、こういうのをネタや風情として楽しめるわけで。わかってなきゃマジで怯えるとかなっちまうからな。

針聞書にあるかどうか不明だけど、疳の虫ってかなり実在判定に近いところにある存在みたいでな。

疳の虫を出してみよう♪ - 腹筋崩壊ニュース

これが虫なのかどうかは謎だし、本当に出てくるのかどうか、自分でやってみないとなんとも言えないし(めんどくてやってない)、この物体が出てきたとして、それでイライラが治るかどうかも謎だったり。よくわからんことだらけですなぁ。

わけわからん奇書といえば ヴォイニッチ手稿。これが有名ですな。

文字がデタラメな羅列ではない、とされてはいるらしい。けど何が書いてあるのかさっぱりわからん状態と。早いとこ解読されてほしいですなぁ。綺麗な挿絵の描写とか、早く知りたいのココロ。

なんか2ちゃんねるに現れた異世界からの人が、これを読めると主張してたっつうのを、何かのまとめで読んだことある。まーこういうの全然あてになんなさそうだし。素人としては、その道の学者が解読してその道の学会が確認した、みたいなお墨付きが欲しいわけで。

モノは実在するんで、あとは解読されるのを待つばかりって感じですな。最近だと、書かれた年代が大まかに特定されたみたいだね(その記事)。あーそうか、正しくは、それが書かれた羊皮紙の製作年代か。書かれたのはその後ってことか。

しかしその年代の1404〜1438年ってさ、コロンブスがアメリカ大陸に着く(1495年)よりも前っつう、かなりな昔なんですな。ルネッサンス時代の最中ですな。レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452〜1519年)よりも若干古いですな。日本だと足利将軍の室町時代の中頃。

この時代のヨーロッパもまた迷信深かったみたいでな。てことは、いるのかいないのかわからん動植物が、あたかも存在確定みたいに扱われてたんじゃないかと。

んでその、今となっては想像の産物だとバレてしまってるのが当時の書物に載ってても別におかしくはないけど、文章ですよ。いまだ解読に至らぬその文章ですよ。ヨーロッパの言語ってみんなアルファベットなりギリシャ文字なりがベースだからな。その線で、類似の言語を見つけて、見当をつけながら解読すればいいのに、どうもいくらそうやっても解読できないらしく。

早くどうにかしてくれよと。思い出すたびに気になってしょうがないんで。

いっそ最近の人が作った偽書だといいななんてネッシー的な展開を期待してしまったり。

「単刀直入」ってさ、何を刺したんだろうね。それとも誰を、なのかな。

織田信長といえば 織田信成。

いやさ、すっかり人気者になった彼を見ることが多いわけでさ、そのたびに思うんだわ。「信長の肖像画とそれなりに似てるなー」と。けっこうみんなそう思ってるかと。

信長の時代って400年以上前じゃないですか。Wikipedia 記事によれば、信長から数えて17代目だそうで。そうしますと信成氏は、信長の血がそれくらい薄まってるってことになる。世代交代の計算をしてみる。信長の子が子孫の第1世代なんで、信成氏は第16世代となる。

(1/2)16 = 1/65,536

と出ました。6万5千分の1。もうゼロに近いくらい薄まってる……はずなのに、

面影って残るもんなんだな。

現代の当主はすっかりイイヤツなキャラで通ってるけどさ、なんてーか、ひとたび怒らせてしまうとやっぱしすごいんだろうか。そっちの気質は6万5千分の1かそれ以下でありますように。

つかおいら、赤の他人様になんて無礼なこと言ってんだろ……信成さんほんとすみません。

もう何度目のアレなんだか……。

ハリウッド実写版『AKIRA』に進展!脚本家が決定 - シネマトゥデイ

実現に向けてレオ様が血道をあげてるらしいけど、止まっては動き、スクラップしてはまた最初から作り直し。企画自体がネオ東京な状態。関係ないけど、オリジナルの映画 "AKIRA" 公開当時はバブルで派手なスペクタクルがウケたってことなのか、『帝都物語』『敦煌』もまた大都市大崩壊映画だったなぁ。

オリジナルの "AKIRA" は今も語り継がれる名場面・名台詞的なのがいくつもありますな(ネタとしてなのが多いけど)。ハリウッド版でもできるだけ継承していただきたいわけで。

おいらが推すのは、そんな有名じゃないかもだけど、

「バッテリーか?」

これですよこれ。レーザー兵器っていろんな SF 映画に登場してるけどさ、あの妙に納得してしまう、ありそげな展開がよくてな。ごっつい本体の割には口径も細くてな。けど対人銃器じゃ径が太くてもしょうがないわけで。そういう現実っぽいしょぼさ。これですよこれ。

そういや最近の話題じゃ「2020年東京オリンピック」の予言が当たった、ってので盛り上がってたなぁ。

あと、オリジナル映画じゃ背景にミニクーパーが映ってたんだよな。ぶっ潰れたやつ。んで封切公開を観た当時、「そんな未来まで現存してるわけねぇーwwww」と思っとったんですわ。

ところがどっこい。映画の時代設定は2018年らしい。あと3年後ですな。2015年の今、そこらを元気に走ってるよミニクーパー。あと3年くらいは普通に街で見かけそうですよ。

1988年当時に比べて、販売から11年を超える古い車の車検期間が延びたのと、ローバーミニの生産終了が数年間延長された(日本市場での人気により)ってのがあったかと。

という単なる偶然の作用なんだけど、2020年東京オリンピックといい、この作品は何かを持ってる感じがしますなぁ。

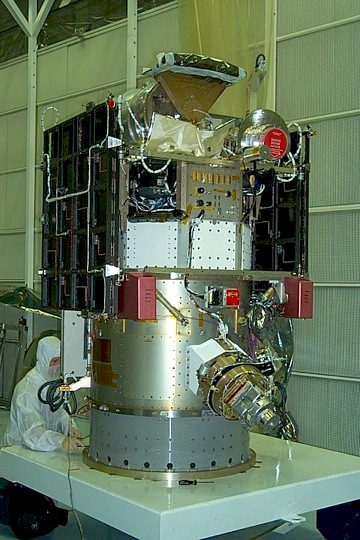

ゴアサット、打ち上げられてたんだな。知らなんだ。

って名前は DSCOVR(ディスカバー)になってるけど。

地球・宇宙天気観測衛星「DSCOVR」、太陽・地球系ラグランジュ第1点に到着 - sorae.jp

コンセプトは「太陽ー地球のラグランジュ点 L1 に滞在させて、そこから常に地球を眺めて環境意識を高めよう」っつうやつで。『不都合な真実』のアル・ゴア氏がかつて企画してたやつ。

今年の2月10日打ち上げで、目指す空域に到達したのが6月8日。4カ月もかかるんだな。L1、意外と遠いんだな。んでまぁくくりとしては観測衛星だけど、その場所に常駐ってことは深宇宙探査機と同じスペックが必要なわけで。

そこまでカネかけて得られる成果が曖昧ってことで、計画は押したり引いたり、進んだり止まったり。なんとか衛星が出来上がっても、倉庫に塩漬け状態で何年も待たされてたというか持て余されてたというか。まーそれだけじゃやっぱし世論を説得できなくて、アメリカ海洋大気庁(NOAA)の気象衛星としてようやくデビューに相成ったらしい。

ただし気象衛星としては、普通の静止気象衛星の40倍以上の高度なもんで、解像度は期待できない。けど1機で常に地球の昼側を撮影できるわけで、丸一日経てば、この1機で地球全体を観測できたりする。まーそういう利用法なんじゃないかなと。つか太陽からの荷電粒子や磁気嵐の観測もするんだよな。宇宙天気予報用ってことで。むしろこっちのが主な任務かも。

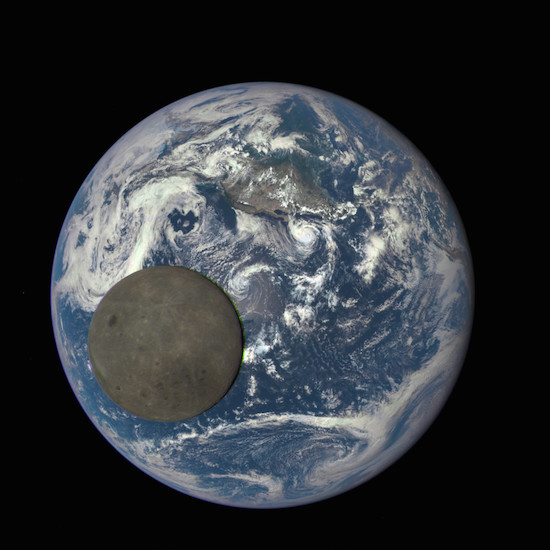

そしておいらがゴアサットに期待してた画像、来てましたよ。うはははは。

青く輝く丸い地球の表面を月が通過する様子=NOAA/NASAの人工衛星が撮影

有無を言わさずがめてしまうおいらだった。

このアングルの地球系ツーショット、こう見えるんだなー。月の右側の不自然な影は、カラーフィルターを順次入れ替えて撮った画像なんで、タイムラグでこうなっちまったらしい。まー宇宙機の観測カメラは今のとここの仕様が普通なんでしょうがないわな。

つか思ってたよりお月様って暗かった。おいらは↓な感じかと思ってたが。

しかしあまりにも違いすぎる2つの星ですなぁ。月の成因で有力な巨大衝突説から、月の多くの物質は地球由来と思ってたが。それともぶつかってきた火星サイズの星が、月の主成分なんだろうか。あまりの違いに、なんかわけわかんなくなってきたぞと。

むしろこの画像が本当に本物なのかも疑いたくなってきたが。だってさ、日本の火星探査機 のぞみ が撮った地球系ツーショットじゃ両者とも同じくらいの明るさなんだわ。

うーん、太陽の光を背に正面から見るか、横から見るかって違いなのかな。月の表面はデコボコのザラザラなんで、どの方向にも乱反射するんだわな。対して地球は海があるんで比較的ツルツルで、正反射気味らしい。あーそれかな。んで正面から見ると、地球はやたらめったらまぶしいビカビカギラギラプラネットってことかな。んで横から見ると、地球の反射はそんなでもなくて、月の反射といい勝負と。まーよくわかってないけど、とりあえずそういうことにしとくか。

そしたらその意味でも、地球と月ってぜんぜん違う星ですなぁ。

いやいやちょっと待て。月探査機 かぐや が撮った満地球はどうだった?

ふおおお地球きれいだー。ってさ、月面とのコントラスト差ってゴアサットの画像ほどあるか? そこまでじゃない気がするが。

んー気のせいかな。錯覚かな。

いやほんと何が正しいのかわかんなくなってきた。

先月の25日、こうのとり5号機 が国際宇宙ステーション(ISS)に無事に到着したね。今回も超小型衛星を積んどりますなー。しかも18機とな。これはまたたくさん持ってきましたな。超小型衛星をいったん補給機で持っていって きぼう から放出する企画、なかなかの人気じゃないですか。

これに2代先立つ こうのとり3号機 に、面白い超小型衛星が載ってたのを見つけてさ。

それは福岡工業大学の FITSAT-1。愛称は「にわか衛星」。ってなんじゃその名前はと思ったら、「博多の伝統芸能はかたにわかに由来する」のだそうで。↓こんな芸らしい。

こりゃ漫談ですな。江戸時代のシャアみたいなお面をかぶってやるのが特徴らしい。初めて知ったけど面白いなあ。八戸にもどうぞお越しになって、芸をご披露くださいな(遠いけど)

んで、そんな楽しい由来な名前の衛星は何してたのかっつうと、漫談の衛星放送ではなく。いやいや、もしかしてできるのかな。GHz 帯の超高速通信と、LED を使った光通信。どっちも世界初の試みだったらしい。

うーむ、GHz 帯といえど、軌道上の超小型衛星からだと 640×480ピクセルの画像を1枚あたり2〜6秒で伝送するのが精一杯なのか。出力が小さいからかな。

光通信の方は、レーザー光での実験はヨーロッパの衛星 ARTEMIS と日本の衛星 きらり とでの共同実験の前例があった。それぞれとも結構なサイズの衛星(ARTEMIS: 3100kg、きらり: 550kg)を用意して、衛星間や地上との光通信をしたわけで。もう9年も前のこと。それが3年前には LED でできちゃったと。衛星の質量は 1.33kg。技術の進歩って、小型化・単純化でもあるよね。さすがに同等の性能ではないとは思うけど、劇的な小型化ですなぁ。

超小型衛星って大学生の修練の場のイメージがあるけど、こんなキョーレツな軌道上試験ができちゃうんだな。

国際通貨(国際決済通貨)と呼ばれる通貨は、米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、スイスフランの5つだそうな。

このなかで日本円、ほかの通貨とちょっと様式が違いますな。ほかは基準になる単位が日本円での100円くらいでして。それ以下は、米ドルとユーロだとセント、英ポンドだとペニー(複数形はペンス)、スイスフランだとラッペンとかサンチームとか言うらしい。

今は株・為替の値動きのニュースでしかお目にかからない「銭」。これ、かつては日本円もほかの通貨と同じ様式だったってことですな。

揃えなきゃいかんもんでもないだろうし、今さら変えられるのも不便だからこのままでいいと思うけど、なんで日本だけこうなっちまってるのかなと思ってさ。

つか日本式の方がわかりやすいと思うんだが。

ってまぁ1000円オーダーくらいまでなら日本式の方が扱うのがラクそうだけど、億円、兆円規模になると、2桁少なくていい方式の方がラクそうですな。そこらへん、どっちを重視するかの話なのかな。あと日本語での数字は中国式で4桁区切り。西洋は3桁区切り。西洋は桁が上がるとそこらへんがコロコロ変わって面倒なんで、通貨は最初から2桁少ない表記になるようにしてるのかも。

出どころ不明の怪しげな関連マメチ2件。

セント(cent)って「100分の1」の意味らしい。1センチメートルは100分の1メートルなわけで、たぶん語源は同じかと。

日本円の「銭」の呼び名は、米ドルの「セント」を真似したらしい。

イプシロンロケットの強化型って来年度の2号機以降に導入だそうで。2段目を強化するんだよね。

Wikipedia 記事 によると、2段目の推薬量が10.8トン → 14.9トンで 38% 増っつう、けっこう激しい内容でな。2号機でいきなりそこまで行って大丈夫なんかとちょっと心配になったり。つかイプシロンは2号機でも、2段目に使ってる M-34 モータは M-V ロケットからの流用だからな。既に勝手知ったる状態だったり。

肝心の打ち上げ能力はっつうと、低軌道は未公表か。そしたら太陽同期軌道への打ち上げで 450kg → 590kg ってとこから 31% 増しだとして、1.57トンってとこか。1号機の1.2トンに比べて0.37トン増し。PBS の質量ぶん(300kg くらい)以上稼いでしまってるぞ。すげえなおい。

もともとイプシロンは接ぎ木ロケットなんで、1段目とそれ以上の質量バランスが悪かったからな。頭が軽すぎた。これがより最適化された形なんで、そのぶん効率も上がったってことかと。

あと、2段目の大型化は長くする方向かと思ったら、太くする方向なんだな(長くもするかもだけど)。これで直径を 2.2m → 2.6m にしますよと。そしたらフェアリングに包まれる仕様だったのが、2段目は外部に露出する仕様に変えますよと。結果フェアリングが短くなるわけで(2019.12.14 補足: 間違いでした。フェアリングの仕様はそのままで、ロケットの2段目を覆わなくてよくなったぶん、フェアリング内のペイロード容積を増やす形になりました)

あと2号機から2段目と3段目の伸展ノズルをやめるそうで。そこも低コスト化ですな。可動部がなくなるぶん、信頼性も上がるし。

全備質量の増分は4.1トン。2段目の推薬量の増分とまったく同じ。2段目モータケースの大型化での質量増分を、その他の軽量化で帳消しにした形ですな。伸展ノズルの廃止が貢献してそう。

ロケットの各段同士の質量にはおおよその最適な比率があるらしい。出力や燃費、推進剤の種類、乾燥質量の推進剤質量の比率なんかでいろいろ変わってくるはずだけど、大まかなところがあるみたいで。

イプシロンの場合はどうかと。参考になるのは、先代の M-V ロケット。固体燃料ロケットとして最高の性能と効率を目指した機体なんで、各段の質量比率も最適化されてるはずでして。M-V の場合 を以下で表にしてみた。イプシロンと同じく、最終段に KM-V2 を装備した5号機のスペックから。

| M-V 5号機 |

モータ 質量 |

下段との 質量比 |

| 1段目 M-14 |

83t | -- |

| 2段目 M-25 |

37t | 44.6% |

| 3段目 M-34b |

12t | 32.4% |

| 4段目 KM-V2 |

2.7t | 22.5% |

んで1, 2段目と2, 3段目の質量バランスを見ると4〜3割が妥当なところ、とわかる。

3, 4段目で比率の数字が落ちてるけど、4段目のキックモータ KM-V2 はロケットのパーツというよりむしろペイロード側の付属物なんで、その下とのバランスはあんまし関係ないわけで。もともと KM-V2 は はやぶさ 打ち上げのためだけに作られた特別仕様のキックモータでもあったし、てことで。

しかし はやぶさ の質量が 510kg だったんで、キックモータが2.7トンってペイロードにとっては過大もいいとこでして。つかキックモータだけで M-V 標準仕様(3段目まで)の能力(5号機で実質、低軌道2.2トンほど)を上回る過積載ぶり。てことで3段目は衛星軌道に乗れず地球に落下。ペイロードに比べて巨大すぎるキックモータの加速だけで第1、第2宇宙速度を一気に突破したっつう無茶な仕様だったww

それでも KM-V2 を M-V の一部として見れば、KM-V2 は小さすぎってことでもあった。

お次はイプシロン初号機。

| イプシロン 初号機 |

モータ 質量 |

下段との 質量比 |

| 1段目 SRB-A3 |

75t | -- |

| 2段目 M-34c |

12.3t | 16.4% |

| 3段目 KM-V2b |

2.9 t | 23.6% |

2段目、全然軽すぎ。理想状態の半分しかない。これじゃ1段目の SRB-A3 は本気を出せず、出力を抑えた長秒時燃焼にせざるを得ませんな。そのぶん重力損失が嵩んで効率が落ちると。

2, 3段目は M-V 5号機よりも微妙に改善されたとはいえ、まだまだ小さすぎる程度。イプシロンじゃ KM-V2 は正式にロケット側の部品になったんで、「ペイロードに合わせてこうなりました」とは言えんわけで。本体でのバランスを考えなきゃいかんわけで。

そんな状況で新型イプシロンは2段目を増強。1, 2段目の比率は改善されてるはずだけど、2, 3段目はちょっと悪化かなと。それがどのくらいなもんなのか。さてどうだ。

| イプシロン 2号機 |

モータ 質量 |

下段との 質量比 |

| 1段目 SRB-A3 |

75.3t | -- |

| 2段目 M-35 |

17t | 22.6% |

| 3段目 KM-V2c |

2.9 t | 17.1% |

2段目はもっと大型化できるなこりゃ。3段目はもっともっとでっかくなれる。2号機は強化型とはいえ、1段目の SRB-A の能力をまだまだ持て余してるんだな。

仮に1段目に合わせると、最適な比率が 33.3% だとして、2段目が1.5倍の25トン、3段目が2.8倍の8.3トンになる。

ここまで強化してしまうと、能力は M-V をはるかに超えてしまいそうにも思うが。2号機の時点で低軌道1.6トンって、M-V 初号機の1.8トンに肉薄してるしな。

……、

……、

……。

あ、3段目の理想値が現状の約3倍ってさ、そしたら25トンの2段目と KM-V2c の間に8.3トンの段を新造して挟むと、かなり理想に近い比率の4段ロケットが出来上がるんじゃないですかね。

んーそしたら KM-V2c はレギュラーからオプションに戻して、新造3段までの3段式ロケットにしましてですね、これだけで M-V クラスの固体燃料ロケットが復活しそうな気がするが。

総質量108.6トンってのは M-V の140トンより2割以上軽いわけで、本当に M-V 並みに行けるのかギモンだけど。

M-V は1段目のスペックが、材料強度の関係で少し弱いところがあったっけな。材料のカタログスペックから当てにしてた高張力鋼が、実験してみたらそれほど強くなかったそうで。その結果、燃焼圧力を予定より下げる必要が出て、トータル性能が見込みより1割下がった(低軌道打ち上げ能力 2.0トン → 1.8トン)。

対してイプシロンの1段目 SRB-A3 の素材はカーボン。これで燃料圧力を倍増できた。それで下駄を履かせればいける、と考えればいいのかも。

てことで2段目以上を派手に強化すれば、という流れにしちまったけど、さて本当に1段目は SRB-A3 のままでいけるのかと。

SRB-A は H-IIA ロケットのブースターの流用で、M-V の1段目 M-14 に比べると、出力が小さいけど燃費がいいっつうセッティングになってる。

M-V 5号機の離床時の加速度は 2.47G だった(海面高度出力=真空中出力×0.9で計算。以下同じ)。かなりトバしてる。イプシロン初号機は 2.29G。やや穏やかになっとりますな。

固体燃料ロケットの場合、2を越すのが普通らしい。数字が大きいほど重力損失が小さくなるんで、出力がデカい&燃費がよくない固体燃料ロケットは、このやりかたで効率を稼ぐわけです。

さて今回の妄想上の最強イプシロン。1段目のスペックが初号機と同じ場合、離床加速度は1.92G。固体ロケットとしてちょいと見劣りする感じ。

ところが初号機の SRB-A3 は上段があまりにも軽かったんで、出力を1割近く落としてた(真空中 2,271kN)。てことで SRB-A に本気を出させて、真空中 2500kN で再計算してみました。そしたら出ました 2.11G。イプシロン初号機にまだ劣るものの、なかなかいける数字なんじゃないかなと。

それ以上の増強となると、SRB-A3 側をどうにかする必要が出てくる。まー M-V 以上を求めるのは、固体燃料ロケットで最適とされる領分を越えてるかもだけど、中型の GX ロケットが開発途上でポシャった今、大型の H-IIA と小型の現行のイプシロンの間がガバッと空いてしまってもいるわけで。

イプシロンの大容量化でも、新型の中型ロケットでも、ちょいと考えてみたくなるわけで。

SRB-A3 は H-IIA/B とイプシロンが共用してるんで、イプシロン側の都合だけで増強とかできないわけで。H-IIA 6号機での不具合があってからしばらくは SRB-A シリーズは出力を落としてたけど、そこから薄皮を少しずつ貼っていくかのように性能アップを重ねてきた。いつしかオリジナルを超えて、今じゃ初期型の標準スペックが低出力設定になってしまってる。このまま開発が続けば、もっとよくなっていく気もする。

一方で、JAXA は H-IIA/B 後継の H3 ロケットの開発を始めた。2020年にデビュー予定で、この新型ロケットじゃもう SRB-A3 は使わない。こうなると SRB-A3 はイプシロン専用になるわけで、どうにでも改造できるようになる。

それを見越してなのか、イプシロンの開発リーダーからは、1段目の増強案が出てるらしくてな。燃料を3割ほど盛るらしい。H-IIA が現役でもできるものなのか、引退後に初めてできものなのかはわからんけど。

現状で1段目の性能を持て余してるのにこの構想ってのは、上段をもっともっともっと盛るってことかと。なんかこう M-V 復活どころか、M-V を超える下準備を着々と進めてるみたいな気がするww いいぞもっとやれwww

幻に終わった GX ロケット計画だと、当初の目標性能は低軌道打ち上げ能力4.4トンだった。それが2段目の LNG を燃料にしたエンジンの開発が難航してスペックダウン。3トンに下げた。その時点で M-V のほうは性能アップを果たした後で、実質2.2〜2.3トンとされてた。しかも標準の3段式でそれ。はやぶさ 打ち上げで使ったキックモータ KM-V2 を使えばもっと行ける状態。たぶん3トンなんて余裕だったかと。GX とモロかぶりになってきたわけで。

なにがしかの危険を感じたらしい M-V 開発陣、M-V の公称スペックを1.85トンとして嵐をやり過ごそうとしたものの、それでも事態は悪い方へと。証拠がないんで憶測だけど、JAXA 上層部は GX を守るために、露骨に M-V を潰しにかかってきた。表向きの理由は、打ち上げ性能の割にコストが高すぎること。M-V チームはそれも読んでて、低コスト版 M-V の開発案を JAXA 上層部に提出するも、剣もほろろの扱い。つか(恐らく GX に気を遣って)公称スペックを落としたら、それをコスト高の理由にするとかどんだけ鬼畜なんだと。

M-V の打ち切りが決まったのが2006年。その3年後の2009年、待てど暮らせどまともなエンジンができてこない GX 計画はとうとう中止となった。

GX の目玉技術だった LNG エンジンそのものは、将来性があるんで開発継続。今はかなりイケる現物が出来上がったらしい。けど GX 消滅で、そのエンジンを使うロケットがない状態。結局 M-V は GX 開発の迷走・暴走で轢き殺された感じ。宇宙科学研究所(ISAS)出身の M-V そのものが、宇宙開発事業団(NASDA)から来た人たちの一部に好かれてなかったってのもあったろう。けど M-V がなくなった時点でおそらく JAXA 上層部は、それじゃ M-V 側が納得しないだろうと、たぶんそう思ったんじゃないかと。

んで2007年に JAXA が ISAS にあてがったのが、次期固体燃料ロケット開発計画(後のイプシロン)。ところがこれが、H-IIA から持ってきた SRB-A に M-V の3段目 M-34 を乗せた2段式ロケットっつう見るからにテキトーなコンセプト。打ち上げ能力は低軌道 500kg でしかなかった。

明らかに性能が低すぎなわけで。ISAS 側は、だったらこれに KM-V2 を足すだけで能力が倍以上の1.2トンになるってことで、なぜか 500kg にこだわる上層部を論理で説き伏せて、ようやくイプシロン初号機のスペックが確保されたと。

JAXA のお偉いさんたちが低軌道 500kg にこだわった理由ってもしかして、当時まだ生きてた GX の更なる低性能化を見越してのことだったんだろうか。

んーだったら、むしろ GX を低軌道1トン程度の小型ロケットに割り切って、固体ロケットのほうを能力アップさせて、中型クラスのロケットにすればよかったんではないかとか。こんな話、全部いまさらもうなんだけどさ。

宙ぶらりんな立場にされた LNG エンジンはさておき、GX ロケットはもう跡形もなく消え去ったわけで。もし固体燃料のままでいける階級なんなら、イプシロンは SRB-A3 の3割増量で、低軌道4〜5トンの中型ロケットの座を狙ってもいいような気がする。

しかし GX ロケット も全体計画がなんだかよくわからんくてな。2段式の上段が独自開発の LNG エンジンってのはいいんだけど、1段目がアメリカ製のアトラスロケットで、打ち上げ予定地もアメリカだった。たぶん2段目と衛星を向こうに持ち込んで組み立てて打ち上げ、っつう形だったんじゃないかと。なんかこう、日本人としてあんましテンション上がらない形というか。国産ロケットを国内から打つんじゃないのかよと。

これ、計画の軸が「LNG を燃料に使ったロケット」だったからな。大元のコンセプトじゃ全段で LNG だった。1997年に新聞に出てたよ。してその仮称が「J-I 改」だったよ。

全段固体燃料の J-I ロケット とは系譜がまったく異なるけど、名前が J-I 改。中の人が共通だったんだなーってのが汲んで取れるわけで。

J-I っつうと、H-II ロケットの固体燃料ブースター SRB を1段目にして、2段目と3段目は M-3SII ロケットからの流用でな。イプシロンとすごく似てたりするw 次期固体燃料ロケット計画を作ってあてがった人もきっと同じなんだろうなーってのも汲んで取れるわけで。

当時、これで低コストの小型ロケットができるはず、と踏んだらしい。けど実際は、仕様がまったく違う2つのロケットで、しかも1段目はロケット本体ではないわけで。そういうものを足し合わせても、性能もコストもロクなモノにならないことが判明してしまってな。

それでも J-I 1号機は無事に完成して打ち上げに成功。このときは弾道飛行だったんで、衛星軌道投入は2号機以降に持ち越し。そして部品の SRB は H-II の急遽運用中止で調達できず、H-IIA 用の SRB-A を使うことに。この時点でイプシロンにまた少し似てきてる。

J-I の当初コンセプトでは、「SRB と M-3SII は直径が同じだからよく合うはず」という考えもあったらしい。それが正しいのかどうかはおいらは判断しかねるけど、SRB-A の直径は SRB の8割増でな。そのコンセプトはすぐさま崩れ去った形になってた。しかも性能の割にコストが高いってことで会計監査員に突っ込まれて、J-I 計画はあえなく消滅。2号機で打つ予定だった衛星は、仕方なくロシアのロケットに乗った。けどそれ以降の需要があったかというと、さてどうだったんだろう。

それに、結果論だけど、SRB-A は H-IIA 6号機で不具合を出したわけで。J-I が続いてたら件の不具合のあおりを食らって、H-IIA と一緒に運用が止まってたろうなぁ。あのときでも今思い返しても、やっぱし J-I はダメなロケットだったなーって感じ。

んで推測できるのは、

みんな同じ人。そしてどの計画もみんなおかしい。

ってこと。一人なのか集団なのかは不明。目立つ安直ぶり・場当たりぶり。エンジニアやマネージャーとしてのセンスはおいら程度な気がする。つまり素人同然。けどここまでいろいろ実行してきてるってことは、組織内でかなりの権限を持ってるってことでして。

組織ってそういうのがよくわからんくてな。

そういやバブルの前後数年間のあたり、とある在京キー局がときどきものすごくダサいバラエティ番組を出してきてさ。個人的には、最後まで見てらんないほどひどいレベルで。見てる方が恥ずかしくなるというか。しかもゴールデンタイムに。八戸は当時、民放は2局しか見られなくてな。この損失はマジで痛かったww

どの番組も共通のダサさでさ。同じ人が仕切ってるんだなーとわかってしまって。めちゃめちゃ偉い人なんだなーとわかってしまって。昔の業績がすごくて誰も何もツッコめないような人がいて、番組の構成会議で何かと「しょうがないな。じゃあオレが面白いの作ってやるよ」的な押し売りかましてたんだなーってのはわかった。その人に従ってれば出世できて、逆らえば居場所がなくなるってのもわかった。

「振り回す人」というか。旧 NASDA も JAXA も、そういう人に困らされてたような気がする。最近の JAXA はこの手のニオイがしないから、もしかしたら定年とかで無事に追い払われたのかも(そういや ISAS にも物分かりがあまりよろしくない人がいたらしくてな。はやぶさ 帰還の数日前に流出した組織内メールで、その存在が明るみに出てしまった。こっちのほうはあまり決定的な権限を持ってない感じだったけど。あの人はメールの文中で はやぶさ2の指揮権獲得に色気を見せてたけど、どうなったのかな)

ただ、LNG 燃料のロケットという基本コンセプトはイイと思う。だからこそロケット開発が死んでも、エンジン開発だけ生き残ったわけで。LNG の沸点はマイナス 160℃ くらいで、液体酸素のマイナス 183℃ より若干高い。液体水素のマイナス 253℃ よりもはるかに高い。

ってことで、ロケット燃料としてなりなりに扱いやすそう。値段も、都市ガスがほとんどそのまま天然ガスなんでかなりお手頃かと。

ロケットの費用って製造費や現地での組み立て・管制にかなり取られるっぽいけど、燃料代もまたバカにならなさそうでな。ロケットの質量の9割が燃料・酸化剤なんで。

性能で言えば液体水素だけど、水素は液体でも密度が小さいんで、タンクがバカでっかくなるんだわな。H-IIA ロケットの1段+2段の質量と固体燃料ブースター2本の質量がだいたい同じだからな。液体水素どんだけかさばるんだ。てことで、液体水素を燃料にしたロケットはタンク代がかかる。LNG の密度は液体水素の6.6倍ほど。同じ質量だとタンク容積は 15% ほどで済む。液体水素より比推力が小さいんでもっと積むにしても、倍でも 30% ほど。タンクをかなり軽くできるわけで。

今は出番がない LNG エンジンだけど、将来的に1段目に使えるようになれば、つまり J-I 改の形に持っていければ、かなり低コストのロケットが作れるような気がするよ。そう考えると、上でさんざんこき下ろしてしまった件の人物、ものすごく遠い未来を読めてたことになるね。

数年前、母親の寝室の常夜灯が切れてさ。白熱灯のナツメ球が。そんで白色 LED のに替えたんだわ。

薄暗い青白い光って不気味なんだな。青っぽいのはプルキニエ現象なんだろうな。

しかしなんだかねえ。電球色にしときゃよかったよ。って買ったのは震災より前だった気がする。あの頃は LED 照明って今ほど充実してなかったからな。電球色のナツメ球 LED ってなかったかも。

LED って寿命がやたら長いから、途中でもっといいやつが出たからって買い換えるのってなんかもったいないよな。初期費用もかかってるし。

LED 電球もなぁ。100W クラスは同じ明るさの蛍光ボールより明らかに消費電力が少ないんで買いだけど(けどまだまだ高いなぁ)、60W クラスは同じくらいだったりしてな。でも蛍光ボールの「つけてしばらく暗い」がないからな。いきなり全開だからな。値段もこなれてきたし、まぁまぁ買いな気がするんですわ。

でもさ、100W クラスが、値段が高い&消費電力が少ない、ってことはさ、まだ特許が切れてない新技術が使われてる感じなわけですよ。いずれその技術は特許が切れるとともに、コモディティな価格競争が激しい 60W クラスとかに降りてくるはずなんですよ。消費電力が少ない=発熱量が少ない→設計の自由度が高まる→値段が安くなる、となるはずなんですよ。しかもランニングコストも下がるわけで。

そう考えると、なかなかねぇ、60W クラスはまだ待ちかなーとも思ったり。長持ちするんで、いったん買うとずっとそれで我慢しなきゃいかんし。

あーでも蛍光ボールの不便さはなー。まーそれでも、蛍光ボールが世に出てから30年ほど経ちますか。じわじわだけど、よくここまで改良してくれたっつう感もあったり。

久しぶりに JavaScript いじったですよ。あー自分にお疲れさん。このまえ職場で少し新規に組んだけど、まだまだ使い物になってない状態。今回久しぶりに組んだのは自宅のやつ。新規じゃなく改良だけど。

HTML のリンクソースを作るやつ(Link Maker)ver. 0.1

数カ月前から、この日記で文章内にリンクを貼るときは、a タグ内に「target="_blank"」属性を入れるようにしてるんだわ(リンク先が別タブで開く設定)。けど既存の Link Maker はその機能がなく。チェックボックス ON/OFF で「target="_blank"」を入れたり入れなかったりを実装しようしようと思いつつ、というやつで。

だってそのくらいコピペなり手打ちなりでできるからさ。けど煩わしかったわけで。入れ忘れも多発したぐらいにして。実装すればそのぶん確実にラクになるわけで。入れ忘れてなかったか気にする必要もなくなるわけで。けど実装するのがめんどかったわけで。ずっとグズグズしてたわけで。

ようやくやりましたですよ。さてデフォで ON の設定にもしたから、もう本格的に気にする必要がないわけで。

作業の削減量としては大したラクチン化ではないけど、気分的にかなりいけるんではないなかと。

先月トンズラしたやつに、今日久しぶりに会ったですよ。

前はこっちを無視したり、無視しなけりゃ仏頂面で言いがかりつけたりだったのが、すげー愛想が良くなってたww

んで結局、謝ってくれないと。肝心なところをなかったことにするポリシーは捨てないんだな。

きっとしばらくすれば元に戻していくのかもな。もうほとんど会わなくていいのが幸い。

筋肉ってさ、人類はいまだにこれに匹敵する動力機関を作れてないわな。質量あたりの出力じゃエンジンでもモーターでも上回ってはいるけど。

何がダントツかって、駆動音がまったくしないってとこが。あと制御性。

音は、内燃機関は言わずもがな、モーターでも音がするじゃないですか。ムイーンなんて。しかも人工の原動機は大抵そのままじゃ使い物にならなくて、歯車で減速・増トルクしますわな。単体で OK なわけでもないわけで。

歯車の音ってけっこう耳障りなんだよな。

無音の歯車であれば、クルマのトランスミッションやデフなんかのはすば歯車なりやまば歯車なりを使えばいいと思うんだ。けどコスト面でも、人型ロボットに使う歯車のサイズの面でも、平歯車が一番手っ取り早いわけで。んでまぁ嫌な音がいちいち出る。

筋肉ってそこらまったく必要ないからな。骨に直付けでそのまま駆動してしまう猛者ぶり。

制御性のほうは、生物の神経システムとセットで考えなきゃいかんけど、神経側の要求に応えられる応答性の良さが備わってるという意味で。

ただ、筋肉は逆向きの駆動は無理っぽいよな。てことで筋肉は双方向用に1対セットの状態が基本と。そこでも、伸ばす向きはただただ伸ばされてるだけだけど、恐らくその抵抗がほとんどゼロってのもすごいとこかと。

人工筋肉 の研究もいろいろ進んでるみたいだね。何が人工筋肉なのかの定義はかなり広くて、あくまで原理の再現にこだわる流派もあり、結果的に似てる仕事ができればよしの流派もありらしい。

今の世の中は産業革命の第4世代ってことになってるらしい。第1は蒸気機関の発明から、第2は電力の活用から、第3はコンピュータの発明・普及からってことで、第4世代はコンピュータのさらなる活用らしく。人工知能とロボットがその現れというか担い手というか、そういうことになってるらしい。

ロボットのほうでいうと、物理的な何かを駆動しなきゃなんないわけてすよ。人や動物を模したものなら四肢を駆動しなきゃなんない。腕とか足とか指とか。棒を関節でつないだものですな。あるいはイカ・タコの足みたいな触手的なモノとか。

この駆動には、回転式の原動機だとあんまし具合がよろしくないわけで。制御性の高さが求められるんで、エンジンだとそのままじゃ完全にアウト。あーでも油圧装置ならいけるか。けど油圧っつうと小さいのでもクルマのパワーステアリングなんかだから、人体やそれ以下のサイズのロボットにはきついかも。ASIMO はモーター&歯車だよな。そういう音がしてる。

んでまぁ人工筋肉の需要はそのジャンルにあると思う。今はサーボモーターを使うのが普通だけど、たぶん使い物になる人工筋肉ができたら、一気に移行していくんじゃないかと。

エネルギー源は、使いやすさで電力かな。となると、んー、今もうリニアサーボモーターってあるよね。なんで普及しないんだろう。やっぱしトルクの問題かな(直線なんでトルクじゃないけど、そういうニュアンスのもの)。そうなると、回転式のモーターとラック&ピニオンの歯車で、の形の方が設計的には融通がきくなぁ。で、結局はまた筋肉から離れて元の鞘に戻ってしまったり。いやいやそうじゃなく、の堂々巡り。

電磁気力だとモーターになるわな。んでそれに最適化すると、お手頃サイズのロボットの四肢を駆動する最適な形(筋肉)ではなくなる。高速・低出力ってことは、むしろ昆虫サイズのロボットにはリニアサーボモーターが最適化かも。

動物で言えば、ゾウのサイズは油圧が行けそう。牛馬まではそれでいけるか。それ以下はなぁ……ヒトとかネコの大きさって需要が高そうだけど、そこに最適な原動機が抜けてるってことなんだよな。やっぱしそこだなぁとまたしても堂々巡り。

恐竜の骨って、鳥の骨みたいな中空構造で、軽くできてたっぽい。

巨大化の過程でその構造を獲得したのか、たまたまその構造だったから巨大化できたのかはわからんけど、骨に関しては見た目よりだいぶ軽かったっぽい。ぶっちゃけハリボテ構造というか。

パイプなんかも、曲げやねじり応力に対する強度で大事なのは外径で、内径はそれに比べるとどうでもいいんだよな。曲げ強度は直径の2乗で効いてくる。ねじり強度は4乗。主に管構造の外皮近くで踏ん張るんで、内径を増やす形で肉厚を薄くしていくと、要求強度ギリギリに収めていくまでけっこうくり抜けるわけで。

んでまぁ恐竜時代は、骨の軽量構造の利点を巨大化に利用したわけで。恐竜絶滅時代を生き残った種が鳥類になったら、今度はそれで空を飛べてるってことですかね。あの種族、早いうちから優れた構造を獲得しといたおかげで何かと得してやがりますなぁ。

哺乳類でも、コウモリは空を飛びますな。オポッサム も飛ぶんだっけ? 馴染みのない動物なんでよくわからんが。あああ全然飛ばないっぽいww ていうか、え? 全く別の ポッサム って動物もいて? よく混同されるって? そりゃ確かに紛らわしい。いやいやそれだったらどっちか名前を変えろよwww

んでコウモリの骨は、鳥みたいに軽い構造になってたりするんだろうか。

おおお、動物たちの不思議な生態の秘密 様によると、コウモリの場合は骨を軽くはしなかったけど、その代わり足の筋肉を省いて軽量化したそうな。へぇー。だから立つのも歩くのもできなくて、飛んでないときはぶら下がるしかないんだ。へぇー。

材料力学で「座屈」っつう現象があるんだわな。ちょっと似てるというか。コウモリの足は圧縮応力(立つ・歩く)では関節で座屈してしまうから無理だけど、引っ張り応力(ぶら下がる)なら耐えられるってことか。うむうむ。

まーコウモリの軽量化は、鳥に比べると無理がある感じですなぁ。鳥類全体としては、常に脚力を重視する方針みたいだしな。てことで、進化の末に飛ぶ能力を失った鳥も、脚力で生きていけてるわけで(そういやダチョウの翼って何の役に立ってるんだろ。飛べないにしても、あるからには何かの役に立ってるもんだとは思うが)

対してコウモリは飛ぶことにすべてを賭けてしまったんで、今さら地上暮らしに戻れなさそうですな。飛んで暮らせる環境が消えたら滅亡あるのみだけど、それでもその道で行くしかなさそうなわけで。

しかしそんな不利な状況でも、コウモリは世界中で生息しとるわけで。鳥の多くが鳥目で活動できなくなる夜間っつうニッチに活路を見出したってことかな。

そういや肉食性の鳥は主に視力に頼って獲物を探してるわけで、まーそりゃ日が暮れて暗くなったら商売上がったりですな。フクロウはそれでも目の集光力を上げて、夜の狩りが可能になったわけで。

一方のコウモリは、たぶんもともと視力は大したことないかと。哺乳類だし。その代わり超音波レーダー的な仕組みを発達させて、これで暗所での捕食手段を手に入れたと。個体のサイズが小さいんで超音波を出しやすかったってのはあるだろうけど、超音波って波長が短いから、人間に聞こえる音を使うよりも高い分解能が得られるわけで。かなり合理的な進化な気がする。

てことでコウモリの競合相手はフクロウってことかな。でも探知方法が根本的に違うんで(コウモリ: 音響アクティブソナー方式、フクロウ: 光学パッシブソナー方式)、もろにかぶったりはしないのかもね。

あとまぁコウモリの最大サイズって大型の鳥より相当小さいと思う。これって軽量化の限界で決まってるのかも。鳥が軽いのは、羽毛で見かけの大きさを稼いでて、結果的に低密度化に貢献してるってのがあるかなと。具体的には主翼・尾翼の軽量化になってるかなと。

コウモリの翼面は皮膚の膜だからな。羽毛で面積を稼ぐ上に荷重を分散できる鳥に比べて、応力集中部位での強度限界が低そうというか。

あんまし大型化して重量が増えると、貧弱な足でぶら下がることすら難しくなるかもだしな。

やっぱコウモリって、無理して狭いニッチに暮らすイメージが……。

イメージっつうと、コウモリの顔も姿もぶっちゃけあんましかわいくないからな。人間の主観で、鳥よりも人気がなくてな。人間と同じ哺乳類なのに、かけ離れた外見・構造の鳥類より嫌われてるってのはどういうことかと。

寓話で完全に悪役にさせられてしまってるのは、きっと人間のセンスで見て外見が醜いからってだけなんだろうなとか。あとドラキュラ関係でも確実にイメージを損ねてるし。

捕食活動でライバル関係にあるフクロウなんか、カワイイとかで最近人気なのにな。フクロウカフェが繁盛してるとかさ。

コウモリ、なんだかすごくかわいそうに思えてきた……。

なんか急に、イラク戦争のときのプロパガンダ的なのを思い出してさ。

開戦直後に起きた、若くて美人なジェシカ・リンチ二等兵の救出作戦。日本でも大きく報道されてたな。

「19歳の女性兵士が敵に囚われの身になった。今すぐ助けに行くから、どうか無事であってくれ」

ってノリでさ。なんかこれファンタジー RPG の何かですかみたいな、いかにもありがちなシチュエーションじゃないですか。ポパイそのまんまですな。

ブルートに捕まったオリーブの「ポパイ助けてー」で、ポパイはブルートをギッタンギッタンにやっつけてオリーブを救い出すと。毎回同じ話。子供は楽しく見れるけど、大人になるといろいろ余計な雑念が湧いてくるわけで。「わざわざトラブル作ってばっかのあんなウザい馬鹿女なんか別に助ける必要ないだろとか」w

最近知ったけど、アメコミやハリウッドのプログラムピクチャーのストーリー作りって、けっこういろんなルールや縛りがあるらしく。それに忠実に従って物語を作っていくとどうしても、「敵に囚われた女性を助けに行くヒーロー」になってしまうらしい。そういう紋切り勧善懲悪って、アメリカじゃいまだに人気と需要ありそうだしな。まぁ日本でも「戦いの場で女は足手まとい」っつう空気があるから、あんまし他人のこと言えんが。『仮面ライダーストロンガー』には、そういう役回りの女性キャラが出てたなぁ。

ジェシカ・リンチ二等兵の救出作戦に戻るよ。

当時からかなりプロパガンダ臭がしててさ。どうもね、そんなアメリカンマンネリヒーロー物語ってご当地じゃよく効くんだなぁ、と、ちょいと醒めて見てたというか。つか開戦に至る経緯がおもっきし胡散臭かったしな。これも日本は真っ先に賛同したんで、あんまし言うのもアレだけど(日本は反射的にアメリカに追随したわけではなく、独自の思惑を持った上での判断だった。当時、日本に敵対的・挑発的な態度を取ってた北朝鮮を、日本は本気で危険視してた。そんなあの国をアメリカが、イラクを軽く揉み潰したら続けざまに倒してくれそうだった。というのがあって。もしかしたら、その約束をアメリカから取り付けたからこその即時賛同だったのかも)

イラク戦争開戦の胡散臭さは、アメリカ国内でもかなり言われてたっぽい。けどブッシュ政権内はとにかく開戦に持って行きたがってな。疑問を呈したフランスに反発して、アメリカの国会議事堂内で売ってるフレンチフライ(フライドポテトのことらしい)を「フリーダムフライ」に改名させたとか。本当に実行したかは知らんけど、そういう案が出たとか。とりあえず、アメリカの国是「自由」はフランスからいただいたもんだろが。恩を仇で返すとは。

おいらはあの戦争、父ブッシュ大統領が成せなかったこと(イラク獲得とサダム・フセイン殺し)を子ブッシュ大統領が何でもいいから成したかったっつう、多分に個人的な気持ちで始めた、と思ってるよ。

んでその救出作戦の成功後、ジェシカ・リンチ氏本人はメディアに祭り上げられて、という読めまくる展開。書籍化・映画化の話も持ち上がったろうなぁ。だってもろにアメリカの物語作成コードに乗ってる話だもんなぁ。それに美人さんだし。

んでそこらへんのサクセスストーリー作りの思惑はどうなったか。軍側が事実と違うことをいろいろと吹聴しまくったらしく、リンチ氏は葛藤を感じて口をつぐんでしまって、結局全部ポシャったらしいwww やっぱしプロパガンダだったらしい(でも軍は否定。そりゃプロパガンダであろうとなかろうと否定するしかないわな。「認めたら負け」だわな)

バレたらみっともないことになることって、やっちゃいかんと思うんだけど。相手に対して無作法だってのもあるけどさ、そのあとその無作法に見合った対応を返され続けるようになるってのがね。

米軍は相変わらず米国民からの信頼を受け続けてはいると思う。国内的にこの1件くらいでは揺るがない実績があるだろうし、国民が出資・参加してる組織でもあるし。けど米国民以外でこの事件を覚えてる人にとっては、そのぶんの信頼は確実に削れたと思う。

つか結果論だけどさ、あの戦争はあまりいい結果を出せなかったというか。ジェシカ・リンチ氏の件だけならまだしも、

12年半も前に始まった地域戦争の余波、まだ続いてるんだな……。

と、当時の自分はどうだったかなーと Web 日記のバックナンバーをめくるおいら。この日記もまだ続いてるんだなwwwww

ってどうなのかと。実際は「認めたら負け確定」だと思うが。けど灰色のままにしとくのって、負けを確定させたくない人はそれでいいのかもだけど、外から見ると疑惑がずっと残り続けるわけで。それって「負けも同然」なんじゃないかと思うが。

謝罪の言葉としての「迷惑をかけたのだとしたら謝る」って言い草は最近あんまし聞かなくなったね。これ本当は IF 分岐の条件を出しただけで、まだ謝ってないわけで。それでも相手を謝ってもらえた気分にさせるっつう、ずるい言い草なわけで。条件分岐のもう一方を見せずに知らないふりするインチキなわけで。

言葉に出してはいないものの、IF 分岐の反対側は当然「迷惑をかけていないのなら謝らない」で、そのココロは「今は分岐前だからどっちでもない」だからな。現実の分岐工程は「迷惑をかけた」で確定なんで謝らなきゃいけないのに、「分岐前です」と嘘ついてごまかしてる。「認めたら負け」思考の成せる技ですな。

つか今この「認めたら負け」の人の扱いに困ってるとこでして。人というか組織というか企業というか。まー組織腐敗とは何なのかを、実物をいじくって困らせつつでいろいろ勉強させていただいてたり。おいらはその組織外の人ではあるけど利害を共有してる関係なんで、本当は刺激しちゃいけなかったり。けど思いもしないところに地雷を埋めてあるんだもんわかんねえよ。つか至る所に地雷ありすぎ。

頑として認めないというか、話を逸らすなり意図的に誤解するなりして逃げ回るというか。逃げられないよう論理で型にはめていくと、子供みたいに駄々こねてわけわかんなくするとか。

これ下っ端だけの行儀悪さだと思ってたんだわ。あるとき向こうさんの比較的偉い立場の人と交渉した折、向こうの最高幹部がよく言う言葉を引用したんですわ。『これ出されたら呑み込むしかないだろ』っつう腹づもりで。

聞こえないふりされたwwww

その前もその後も含めて向こうの構造がだんだんわかってきたら、ああそういうことか、って感じ。

こういう手合いに言うこと聞かせるいい方法は何かないもんかと思ってたけど、向こうは長い歴史中、その挑戦を何度も受けては突っぱねて、自己目的体質をひたすらに強化してきたんだろうなぁ。てことで、「相手に言うこと聞かせる」はとても無理な気もしてる。

感心もしてるけど。無理解って外部からの攻撃の盾になるんだな。幹部・上部との間に無理解な人を挟むっての、すごい効果を発揮しとりますですよ。けどそれはたぶん幹部の意図ではなく、内部の中間の人たちが自らの保身のために作り上げたシステムだったり。

起き抜けの夢ってわけわかんないよな。今朝そんな夢から、謎の言葉を託されたんだが。

「くらたかり」

ってなんなんだよww

夢の内容はほとんど覚えてないけど、なんか漫画のタイトルでこう書いてあった。ローマ字だったかも。ホームドラマか恋愛ものみたいなステキな感じの絵柄だったような。さっきとりあえずググったけど、まったく手がかりなし。あったらなんか怖いってば。ちょっとほっとしたww

「蔵集り」かな。しかし「集り」はいい言葉じゃないわな。違うだろと。レム睡眠時のおいらの脳は、何を意図してたんだろ。

ずーっと前にも、夢の中で漫画を読んでたことがあった。おいらがかつて描いたものを自分で読み返す、という設定だったw 漫画のタイトルは『プルケン7号』。「7号」は「しちごう」と読む。そのこだわりの根拠は不明。昭和っぽい絵柄がちょいと不気味。ジャンルは何だろ。寓話かな。

主人公は、何事も良かれと思ってやってるけどけっこうはた迷惑というかな、困った青年か少年か。いつしか業罰が溜まり、ついに彼はプルケン7号へと変身してしまったのであった(そこがオチ)。というお話。

あまりにもキョーレツな夢で、目が覚めた途端「忘れちゃなんねぇ」と必死に展開を思い出して脳内に定着させた逸品。けど意味まったくわからんwww

つか最近、嫌な夢をよく見るようになって。

嫌な夢はまぁ嫌なもんだけど、そればかりでもなくてな。

「やべぇーもう無理もう無理」「終わった……もうどうしようも」「助けて助けて助けて助けて助けてあああああああああああああ」

な絶望を存分に味わいつつ目が覚めて、夢だったと悟ったときの解放感と安堵がね、これはこれでけっこう好きだったりww

フォルクスワーゲン、すごいことになっちまって。これからどうすんだろ。

発見者はアメリカの自動車に関する公的チェック機関らしいね。今までトヨタと GM とタカタがここに相当やられたんだけどさ、今回はちょいと毛色が違う系ですな。人命に直接関わる分野じゃないものの、インチキで世の中を欺いてたってのがね。なんかこれも組織腐敗のニオイがするが。

イモヅルでこんな話まで出ちまって……。

車の排ガス試験で「抜け穴」要求、独仏英がロビー活動か 文書流出 - AFP

ほんとだとしたら、ドイツの国ぐるみのインチキじゃないですか。つか英仏の政府にも飛び火しそうな勢いですけど。となるとこれ、英仏は「全部ドイツ1国が悪いんです」、ドイツは「全部フォルクスワーゲン1社が悪いんです」でトカゲの尻尾切りして幕引きを図るってやつですかね。

難民の大量受け入れで太っ腹ぶりを示したばかりのドイツに、凄まじいタイミングで試練が来ましたな。

ドイツが難民や外国人労働者をどんどん受け入れる理由って、今までは

だけだと思ってた。けどもうひとつあるのかな。

あの国はいまだに周辺の国々から、戦争中のことで叩かれまくってるみたいだからな。ナチスとヒトラーに責任を全部押し付けてトカゲの尻尾切りしてる状態だけど、それでも叩かれ続けてるってことは、そのやり方がうまく機能してないってことなんじゃないかと。

んでまぁ現在でも、「もうそんな国じゃないんですよ」というアピールをし続けなきゃいかんってことかと。

しかし難民の側もな。なんでまたわざわざ遠いドイツに行きたがるのかと。もっと近くに同じイスラム教の国々があるじゃないかと。あんまし近いとイスラム国に追いつかれて元の木阿弥ってのもあるかもだけどさ、結局は、どうせ行くなら裕福な先進国にってことなのかな。

日本国内でも、一旗上げに向かう土地っつうと必ず東京だもんな。

フォルクスワーゲンの不祥事のあおりで、マツダの株価が落ちてるのが不可解というか。今問題になってるのと同ジャンルのディーゼル乗用車が主力商品だからってことらしいが。まぁマツダは同種のインチキはしてないと発表があったんで、きちんと理解されればむしろ株価は上がるんじゃないかと。

しかしなんてーか、マツダといえば今の売りはディーゼル乗用車なわけで。ディーゼル機関はドイツ発祥ですな。クルマに乗せられるほどの小型化技術は日本で開発されたらしい。その技術の本家がこんなことになるなんてな。

マツダのかつての売りはロータリーエンジンだった。ロータリー機関の発想と原型モデルはこれまたドイツ発祥なんだよな。こっちも、自動車用としてモノになるところまで開発したのは日本。つうかマツダ。どっちも ドイツが発明 → 日本が実用化 っつう流れですな。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |