YouTube で、泣き叫びたくなるほどすごい気持ち悪い映像を見つけちゃったよぉ〜 (T□T;)

なんかねもう、おいらだけ泣くのイヤだからね、みんなにも見せたげるよ。もうこのページに来た人全員鑑賞すること!(けど、お食事中やお休み前にはご覧にならない方がいいかと)

……、

……、

……。

ていうかやっぱ見ちゃダメ! マジで背筋が凍るよ!

……、

……、

……。

え?「そんなこと言われたらかえって見たくなった」って?

でもほんと気持ち悪いよ。

……、

……、

……。

「運営が削除してないんだから大したことないはずだ」って?

あそこはエロと権利者には敏感だけど、天然系のグロにはユルいからなぁ。

……、

……、

……。

ゲロ吐いても知りませんよ。

……、

……、

……。

いいんですか?ほんとに。では……。

……、

……、

……。

……、

……、

……。

うああああああ! もういい! もう充分だ! 一生ぶん見た!!(マジ泣)

6年も前の古い話題なんだけど、FIFA ワールドカップの日韓大会でさ、当時おいらあんまし知らなかったのよね。韓国側の様子。チームじゃなく、国や国民の雰囲気。試合の中継も日本戦以外ほとんど見なかったし。日本の報道関係も、世紀のお祭りに水を差すようなことは極力伝えないように気遣ったのかな。

まぁ大会中も大会後もいろいろ言われてたけど、その中でさ、ただのヨタ話か、心ないごく一部の人の仕業としか思ってなかったのがあったのよ。なんでも韓国 vs ポーランドの試合前日、ポーランドチームが泊まってる宿舎の近くで、たちの悪い韓国サポーター連中が一晩中騒いで、ポーランドの選手たちを寝不足にしたとか。

ほんとごく一部の心ない人たちがしでかした取り返しのつかない馬鹿なこと、と思ってたんですわ。日本じゃそこまでするやつはいなかったと思うけど、やってしまった人たち、さぞかし韓国の中じゃ白い目で見られてるんじゃないか、とか思ったり。もしかしたら嫌韓日本人が作ったウソ話とか。

それがどうもこれ、かの国じゃ普通に容認されてるみたいで。朝鮮日報っつう、恐らく韓国で最も権威ある新聞のWeb 日本語版のコラムを転載。

記事入力 : 2006/02/07 09:00:02

【サッカー】W杯、「音攻」で相手チームの睡眠を邪魔せよ!

ドイツW杯でレッドデビルズの「騒音攻撃」再現なるか

少林寺拳法は引っかき攻撃を馬鹿にすることはあっても、それよりもっと恐ろしい攻撃法についてはハナから言及しない。それは音を利用した攻撃法、「音攻」だ。

耳障りな騷音で敵の神経をすり減らす無知で凶暴な攻撃。相手の身を傷つけるのではなくイライラさせ、敵陣を外から倒すのではなく内から自ら崩れるようにする驚くべき技術。ワールドカップでも「音攻」は有用な戦略だ。

2002年6月3日夜、釜山市海雲台の某ホテル前広場。300人以上の韓国サッカー代表チーム応援団・レッドデビルズが宵の口から銅鑼(どら)や鉦(かね)を叩き、一晩中お祭り騒ぎをした。午前3時30分、客室の灯りが1つ2つ灯ったと思ったら、あわてて背広に身を包んだ男が広場に降りてきてこう言ったそうだ。「私はポーランドチームの責任者だ。みなさんは世界最高のサッカーファンで、その意思は私たちに充分伝わった。だから素晴らしいゲームのためにもう帰ってくれたらどうか」

「もし選手たちの睡眠の邪魔になったのならすまなかった、そんな意図はなかった」と丁重に謝って、早く撤収すると急いだのに明け方5時40分まで鉦(かね)の音が止まなかったのは一体何の申し合わせだったのか。1950年ワールドカップでブラジル市民たちによって初めてお目見えして以来、ファンによる「音功」は開催国が享受する当然の権利として認められている。74年ワールドカップ、開催国の西ドイツは古典的「音功」法に技術的要素を加えた。決勝戦を控え、相手国オランダの中心選手たちが泊まる客室の電話のベルを一晩中鳴らした。「インタビューのお願いです」「何か必要なものはありませんか」「あー、申し訳ありません。間違い電話です」

アドフォカート監督はワールドカップ期間中、ケルン市郊外のホテルを丸ごと借りた。入口から玄関まで2㎞もあるという林の中の孤立した建物。長期間現地に泊まるので他の宿泊客は一切受けないという話。莫大な費用を支払う代わりに「音功」とスパイ侵入の可能性をあらかじめ断つということだ。

2002年6月2日の晩、何者が筆者の電話に暗号のようなメッセージを残した。「これから釜山へ行きます。もし問題が起きたらコラムを1本書いて弁護してください」。問題のこの人物はドイツでサムルノリ(銅鑼や鉦など4種類の打楽器を打つ韓国伝統芸能)祭りを企画、夜明けまで続く場外闘争を陣頭指揮する予定という。

劉邦の漢軍は物悲しげな音楽を演奏して楚の兵士の心を容赦なくえぐった。その男の「音功」が四面楚歌の故事どおり相手選手の心を揺さぶり、ひっくり返し、乱しますように。こんなことをしてでもわれわれ韓国人は太極戦士たちの助けになりたい。カンカ〜ン、カカカ〜ン、グァグァグァグァグァ〜ン。

チョン・ウォンジェ崇実大学教授(前サッカー協会技術委員)

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

ばかじゃねぇの? この記事がいまだに信じらんね。いい大人がなんだか凄まじく子供なこと言ってるんで、記事から写真も持ってきて顔出しにしてみた。大学教授かよこの人。最後までやたらノリノリで、悪いこと、みっともないこと、恥ずかしいことだなんて微塵にも思ってませんですな。「驚くべき技術」って、昔からよくある嫌がらせとどこが違うんだ? ここまで程度の低いことに喜々として「音攻」なんて名付けたぐらいにして。

それにこんなの書く方も書く方だけど、載せる方も載せる方だな。イラストまで付けちゃって。大学教授に朝鮮日報、いったいどーなってんだ?

この記事からするとワールドカップじゃ昔からよくあることみたいだけど、それこそイカレた連中が勝手にやる恥ずべきことであって、権威ある人や法人が「だからうちもやっていいんだ」と肯定するようなもんじゃないと思うが。あるべき分別がないというか。

ていうか、ブラジルやドイツの過去の例を出して正当化してるけど、あたかも国家やその国のサッカー協会が主導でやってるみたいな言い草だな。この人、そこをすごく勘違いしてると思う。30年や50年前の話を判断材料にしてるって時点で、本当に今現在も「開催国が享受する当然の権利」かどうかも、普通いったん考えるもんだと思うけど。

そんで、2002年で反省してるかと思いきや、2006年時点でまた焚き付けてたなんて。脳みそ腐ってるよ。こんな卑劣な助けを貰ったところで太極戦士たちは嬉しいのか? ていうか国の恥を海外に晒してどーするつもりだったんだろ。間違いなく韓国の国際的立場での損失になったと思う。

ついでに劉邦の四面楚歌の故事は、こんな愚劣でセコい作戦なんかじゃないぞ。漢民族に謝れよ。

今日の作業用 BGM は『卑怯戦隊うろたんだー』(YouTube)。洒落だからこそ笑える曲なんだけど、この曲の意味を知っても恐らく何が面白いのか理解できないであろう人たちのご紹介でした。

今日も韓国ネタ。いや、批判じゃなくて、たまたま面白くなっちまったものを見つけたもんだから。

民間療法ってどこにでもあるよね。おまじないみたいなやつ。おいら幼少のみぎり、よく目にものもらいができたのよ。で、我が家に伝わる民間療法ってのが、「ヘソに塩をすり込む」。いやもう今考えるとバカバカしいったらありゃしないんだけど、当時はものもらいができるごとに一生懸命ヘソに塩をすり込んだもんさ。だってあるとき、それやった次の日にすっかり良くなったもんだから、もうそれで信じちゃったのよ。

素直に眼科に行けばよかったのにって? いやそれだけは勘弁していただきたかったですよ。もっと幼少のみぎり、ものもらいで眼科に連れて行かれたのよ。それで受けた治療ってのが、「針で突いて膿を出す」。あーた、まぶたを開いてなきゃいけなかったのよ! 針が、針が、目に迫ってくるのよ! おっかねえなんてもんじゃねえって! 泣きわめいて暴れただよ。一生ものもらいでいいからやめて、ってマジで懇願したよ! それを看護婦さんと母親が必死に押さえて、やっと治療が完了したってわけよ(動くとかえって危ないわけで)。そんでもうすっかり民間療法に頼るようになったのよ。

この方法の素晴らしい秘訣は、「やってるところを誰かに見られたら効力が失せる」っつうファンタジックな何かw てなわけで、塩の容器を持って物置部屋にこっそり入って、ひっそりとしかも素早くやり遂げなきゃなんなかったですよ。そのスリルがまた良くてw 昭和の当時はプライバシーなんてそれ遠い外国のおいしいお菓子の名前ですかみたいな感じだったから、家の中のどこに潜もうと、たとえ便所の個室だろうと、容赦なく家族が戸を開けたりしてたしなぁ。特にうちはそこらへんの先進国的な意識が遅れまくってたし。

そういや当時の我が家の便所ってなぜか鍵がなくてさ、家族みんな、トイレの入り口にスリッパがあるかないかで、個室を使ってるかどうかを判断してたんだわ。それで無用の事故を未然に避けてたんだけど、なぜか父親だけがその暗黙のルールを理解できなくてさ、おいらが入ってんのに戸を開けやがるっての、やたらあったよ。ばあちゃんでさえちゃんと分かって決まりを守ってたのに。家族に対する気遣いの気持ちが異常なほどないというか。あと、夜においらが便所を使ってるのに、誰もいないと思って電気を消したりとか。彼がなぜそこらの機微を全く飲み込めないのか、ほんと疑問だったわ。

戸に鍵を付ければいいだけの話だったんだけど、子供が勝手にやるわけにもいかんから、父親の仕事になるわけよ。それには父が「ここには鍵が必要だな」と実感しなきゃなんないわけよ。で、親父が個室にこもってる時ってのは、他の家族はみんな「あ、誰か使ってる」って分かるから、親父だけは絶対に被害に遭わないのよ。それで、彼は特に鍵が必要だとは思わなかったんじゃないかとか。

ていうか親父、戸を開けたまんま排便してたわ (T▽T;) それマジでやめていただきかった。だから鍵なんかどうでもよかったのか。今ようやく分かった。どこまでも奥深く昭和というか戦後というか……。

んでまぁ民間療法。今日のお題は、昔の韓国というか朝鮮のやつ。Wikipedia の「朝鮮の民間療法」につなぐと、ページの右側にこう出てる。

朝鮮民間療法の例

(地面に描いた人の全身の絵の)患部に鎌を突き立てれば直るとされる。

とまぁ、どこの国にでも昔からありがちなおまじないなんだけど、問題はこの写真。

脳天にグッサリ突き立てられてるんですが。アタマ悪いのがこれで意外と改善したりしてたんでしょか。おいらもいっぺんそれやってみよっかなw

いやいや、位置から言って、もしかしたらものもらいの治療だったのかもしれんな。それだったらヘソに塩をすり込むといいよ。誰にも見られないように気をつけてねww

しかしまー記事を読むに、彼の地ではかなりエグい素材を使って治療してたんだね。現代の感覚からすると、かえって病気が悪化しそうな気がする……。あるいは、今みたいに劇的に効く薬や治療法がなかった時代ってことで、あえてキョーレツな素材を選ぶことでプラセボ効果を引き出してたとか?

韓国のコメディ映画を観ると、結構な確率で露骨なスカトロネタが出てくる。おいらとしては笑うどころか吐き気が止まんなくて迷惑でしかないんだけど、これも彼の国の伝統的な文化なんだろかねぇ。

すごい昔(70年代?)のロボットアニメとかで、「パンチテープ」ってのがよく登場してた。70年代とかかなぁ。3cmくらいの幅の紙テープにパンチホールを開けてデータの書き出し/読み込みをする、というやつ。80年代に入ると磁気テープ(オープンリール式で、断続的に動いたり止まったりするやつ。ISAS [宇宙科学研究所・当時] の中の人の話によると、あの動き方でプログラムがバグってるかどうかが分かるまでになった人がいたとか)が主流になったような気がする。そういやその手のアニメじゃ、パンチの穴を目視してデータを読み取る博士とかいたなぁ。すごすぎるぞw

てことでデジタルデータの記録媒体は磁気テープに、それからフロッピーディスクに、そしてハードディスクその他にと変遷していったわけだ。で、ハードディスクが普及し始めた90年代初頭でも、まだまだパンチテープは現役だったってのがすごくて。正直、磁気テープに比べても、パンチテープは記憶密度がめちゃめちゃ低い。1列1バイトだもんな。けどデータの種類によってはそれで充分だったりもして。例えば金属加工用の NC 旋盤のデータ保存用として重宝されてた。

時代に逆行してパンチテープを使い続けてた理由がまた素晴らしくて。「磁気情報じゃないから頑丈」。機械加工の工場なんかだと、モーターが至る所にありますわな。モーターってのは強力な磁石を使ってますわな。これ、うかつな所に磁気記憶媒体を置くと、大切なデータがひっそりとぶっ飛んでしまうっつう危険性があるわけで。やられたかどうか、見た目で分かんないから始末が悪い。実際、フロッピーでやっちまった人ってけっこういらしたらしい。あとオーディオスピーカーも定番死亡アイテム。磁気は便利だからいろんな技術分野に使われてきたせいで、思わぬ食い合わせを起こすようになっていったってこと。

今日びの記憶媒体はどうか知らんけど、パンチテープは何たって紙に穴を開けただけなんだから、磁場の影響なんてハナからないわな。さすがに火と折り曲げにゃ弱いけど、そこらは磁気テープでも同じことなわけで。ハードディスクはちょっとした衝撃も厳禁だし。時代とともにどんどん華奢になってきてるなぁ記憶媒体。テクノロジー進歩の盲点ですな。

てことはですよ、例えば強力な地場を発生させる最先端実験装置の周りじゃ、もしかしたら21世紀の現在でもパンチテープは現役バリバリなんじゃないかと。具体的には超伝導とか核融合とか。研究機関じゃ生データさえ扱えればいいって状況が多いから、データ容量が少なくてもどうにかなりそう。おおお諸君! これはいけるんじゃないかね!!

いや、CD-RW で無問題か (-_-;) 風情がないのう……。

なんかねえ、なんでこんなにパンチテープなんかにこだわるのかっつうと、五感に訴えかける何かがあるからなんですよ。データ出力で穴の開いた紙テープがダダダダダダと断続的に出てくるの、いかにもそれっぽいじゃないですか。80年代、プリントアウト出力はドットインパクトプリンタとミシン目の連続紙に取って代わったけど、あのヂリヂリ音はまだ魅力を保ってた。その頃までだったかなぁ胸を打ち震わせるメカっぽい演出は。

意外とこういうこけおどしって効くんじゃないかと。で、武骨なパンチテープに絶対服従的権威みたいのを感じてしまうおいらであった。

昨日のパンチテープの続き。あれって、昔のアメリカの鉄道屋さんの、車内の「切符を拝見」がもとらしいね。日本の改札もそうだったけど、切符にパチンパチンと穴を開けるハサミ。IBM の社員が鉄道で移動中に車掌さんがそれをやってるのを見て、コンピュータの記憶媒体に応用するのを思いついたとか。そうゆー伝説を何かで読んだことがあるよ。裏を取ってないんで、ただのヨタ話かも知らんけど。

情報の記号化ってやつですな。これって文字の発祥と同じことだよね。まずは意味を絵で表すことから象形文字ができて、そののち発音も兼ねて表すようになる。表意文字から表語文字への進化ですな(中国語での漢字)。だんだん発音だけ表すようになって、音節文字として使われる(日本語の万葉仮名)。そして音節文字に変化する(カナ文字)。その過程ではじめの象形文字の意味が薄れて、記号の要素が強くなる。意味の呪縛から自由になっていくんでいろんな用法に分かれるんだけど(表語文字、音節文字、アブギダ、音素文字)、どれが一番進んでるってことはないっぽい。

話が逸れるっす。ついでに、アルファベットみたいな音素文字は何十年か前までは、音節文字からさらに進んだ究極の進化形態だと思われてたみたいだけど、別にそういうわけじゃなかったみたい(進んでるはずのアルファベット圏の人たちの、遅れてるはずの漢字に対する憧れは凄まじいからな)。アルファベットの生い立ちが明らかになったら、やっぱし進んでるとかそういうのじゃなかったのが判明したりして。中近東や地中海世界じゃ、いくつかの言語の特徴の関係から、子音のみを表記する形で充分に記録ができたらしい。これ、今でも英語の短縮形に残ってるね。"building" を "bldg." と書いたりして。初めて見た時「ブルドッグ」かと思ったw

地中海世界で勢力を誇ったフェニキア人がこの表記法をやってて、それをギリシア人が自国語に導入したら、フェニキア語より発音の数が少ないもんだから文字が余っちゃった。だったらその余ったやつで子音も表記しようかっつう画期的な発想から、今のアルファベットの用法が完成したそうな。ギリシア語の構造はきっと、子音表記だけじゃ不充分だったんだろうね。

子音のみの表記は、今でもアラビア語で生きてるんだそうで。あと、『スターゲイト』(1994) で、古代エジプト語は子音のみの表記だから、今じゃ正確な発音が分からない、なんて話が出てましたな。ちなみにその子音のみでオッケーな、中近東の古代言語の表記方法を『文字の世界史』(ルイ・ジャン・カルヴェ著 矢島文夫監訳 会津洋/前島和也訳)で読んでだことがあったけど、ものっそチンプンカンプンだったよ。日本語や英語と根本的なところから違い過ぎw

アルファベットと並ぶもうひとつの音素文字、ハングルは15世紀の中頃に作られたそうで。これは自然発生じゃなく、王様(世宗)が学者に命じて作らせたもの。人工的に造られた点じゃ西夏文字と同じだね。比較的最近出来た文字のトレンドなのかなこの出来かた。お、この世宗王、韓国が最近配備したイージス艦の名前になってる。

15世紀中頃っつうと、日本は足利幕府の室町時代(これも Wikipedia で調べましたです)。この頃ってまだポルトガル船が種子島に漂着してないから、日本はヨーロッパとの交流はほとんど絶無だよね。けど中国圏は既にヨーロッパと盛んに交易してたはずだから(種子島のポルトガル船もご多分に漏れず中国と交易しに来てたんだそうで)、朝鮮もヨーロッパと交易しててもおかしくなさそう。てことで、ハングルの成り立ちって漢字とアルファベットのいいとこ取りのような気がする。

てな感じで。実際はどうだったんでしょ。あ、「漢字は韓国起源」っつう話題のアレはここでは一切無視ですw てことで、音素文字は音節文字の進化形態ってわけじゃなく、それぞれ育ち方が違ったってだけのことらしい。ま、その言語の表記に適してれば、どんな形態だろうが関係ないわけで。

文明開化で日本は識字率を上げるために、文字体系はほとんどそのままに、学校教育を充実させる方針でうまくいった。トルコの近代化じゃ、ほとんど普及してなかった独自の文字を廃止してアルファベットを導入して成功した。結局「どれが究極の表記法か」じゃなくて、言語それぞれに正解があるんだね。

話を戻すよ。んでまあ文字ってのは、絵文字のまんまじゃなく、記号化すると便利なわけですよ。象形文字の性格を保ってるはずの漢字だって、今や各部首が記号なわけですよ。それでね、驚きなのが楔形文字。世界最古の文字らしくて、パピルスや紙より早い発明なもんだから粘土板に書いてたんだけど、これ、完全に記号化というか符号化しちまってて。最終的には2種類のクサビマークを4方向くらいに書き分けて組み合わせる文字になった。これ以上の単純化と来たらもう、パンチテープと点字とモールス信号しかないんじゃないのかねぇ(ここらはどれも近現代の発明)。人類初の文字がここまで効率化しちゃってたってのを思うと、感激に胸が打ち震えるですよ。中近東一帯のいろんな言語に採用されたのも分かる気がする。

それもものの見方のひとつってやつで、複雑な姿を保ち続けたマヤ文字も、またそれはそれで魅力的だったりして。マヤは独自に紙を発明してペンとインクで文字を書いてたから、複雑でも構わなかったのかも。碑文を彫る時も、絵文字のままの方が装飾性があるしね。楔形の方は基本的に粘土板上に書くから、ドローイングで絵を描くとなったら抵抗があってやりにくそう。それで、無理にガリガリと罫書くんじゃなく、「葦の茎の切り口で圧痕を付ける」という粘土板ならではのやり方が開発されて、記号化が果てしなく進んだんじゃないかと思う次第であります。

おお、そうか、最近読んでる『楔形文字を書いてみよう読んでみよう』(池田潤著)と前出の『文字の世界史』によると、楔形文字って2000年以上いろんな民族に使われてるうちに、ひとつの文字体系で「(象形文字)→表意文字→表語文字と音節文字→音素文字」の輝かしい王道を歩んだのか。全階級制覇じゃん。もしかしたらこれをモデルに、一昔前の言語学者の間で「音素文字は究極形態」っつう認識ができたのかも。

それにしても「絵文字を描く」→「圧痕」って、かなり大胆な発想の転換だよね。作業内容が全然違うっすよ。そんでこれ、まさにパンチテープのやり方そのものなのよね。文字の原初の歴史はコンピュータ時代の原初に復活してたんだなーとか、いささか無理矢理、万感の念にとらわれたぐらいにして。

ハングルがその実用性に対して世界的にそんなに人気がないのは、韓国がまだ世界のおなじみさんってわけじゃないのもあるんだろうけど、見た目があんまし豪華じゃないのも理由かと。漢字と比べてスカスカなのは簡潔さの現れとしても、目にする書体がゴシック体か楷書体っぽい無難なのばっかしなのがなぁ。漢字ならそれ自体が豪華だから書体は無難でもいいんだけど(ていうか無理に飾られるとかえって気持ち悪い)、ハングルみたいなシンプルな文字は、そこらへんもっとかっこよく演出できると思うんだけどねぇ。

アルファベットは単調だけど、ヨーロッパ各地の歴史に磨かれた多彩な書体でフォローしてるよね。ハングルは本格的に実用化されてから数十年しか経ってないから、そこらへんの熟成がまだ足りないのかな。

ハングルの機能性は大いに認めるけど、「世界中のすべての言語を完全に表記できる」って売り文句、あれば無理だろ。文字素を少しくらい拡張したって無理。特に、ヨーロッパ言語の3つ並んだ複合子音( "scr..." とか "spl..." とか "...rts" とか)、ああいうのをハングルで完全に表記するには、文字構成のルールから変えなきゃなんないんじゃないのか? そんな根本からいじっちゃったら、もうそれハングルじゃないだろ。アフリカの舌打ちみたいな発音とかも、どう表現するつもりなんだろ。

文字構成ルール変更を避けるなら、何十個あるか分からん3複合子音の組み合わせに対応した専用の文字素をひとつずつ用意しなきゃなんないわけで、そうなると「覚える文字(素)が少ない=とっつきやすい」っつう音素文字の大事な利点が台無し。ていうか、発音の単純さじゃ世界有数の言語、日本語(Vocaloid で使う音素と素片の合計数は、英語が約2,500個なのに対して、日本語は約500個しかない)の表記さえ満足にできない現状じゃ、その売り文句をそのまま信じるわけにはいきませんですなぁ。

日本語表記はギリシア人の知恵を使えばいけるか? 現行のハングルは日本語を表すには、母音が余ってて子音が足りない(そんな簡単な違いじゃないらしいけど、敢えて問題を単純化して、ということで)。そこらを移し替えるとどうにかなりそうだけど、韓国人から見たら不気味で奇っ怪な文字になるだろなぁ。っつうか1文字1音節だから全部カナ表記にするのと同じことなんで、漢字カナ混じり文よりだらだら長くなるわめちゃめちゃいっぱいある同音異義語がイミフになるわで、日本人にとってはいいことが全然なかったりして。

っつうか日本語の文って、漢字とひらがなとカタカナが入り混じったその見た目が楽しいのよね。英文のノッペリさは、日本人にはたまんなく退屈だったりするのよね(中国語文はおいらには情報密度高過ぎで目が回るっす)。ハングルで日本語を書くと、英文を読んでるみたいな退屈さが出そうなのもちょっとなぁって漢字じゃなくて感じ。

ノーベル賞キタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!!

待ってたよ〜6年間ほんと待ち望んでたよ〜。南部博士、小林博士、益川博士、本当におめでとうございました。

おいらがお名前を存じ上げてたのは南部先生のみ。しかもなんで有名なのか全く分かってなかった。素粒子物理学は肌身の感覚からかけ離れてるから難解でなぁ(言い訳)。今回の受賞理由も、何回も新聞記事で読んだんだけど、どうもイマイチよく分からんくて。もっと精進するです。

っつうかこれ書いてるの10月13日でさ、おととい『NHK週刊こどもニュース』を見たら、3博士の功績を大雑把に理解できた気がする。おいら普段テレビを見ないんだけど、母親がご多分に漏れず NHK 好きでさ(高齢者の御用達だもんな)、この番組は世相を分かりやすく教えてくれるってんで、毎週楽しみに見てるんだそうで。そんでおいらもたまたま見たって感じ(なぜか言い訳めいてる)。

内容を忘れないうちに書いとこ(公式サイトに出てるけど、消されたらアレなんで)。正確に番組通りじゃなく、端々ににわか調べのゆんず補足を挟んでます。間違えてたら教えて下さいませ。ただしコンノケンイチ流派によるご指摘はお断りいたしますw

宇宙はビッグバンから始まったとされてる。そのとき、「粒子」と「反粒子」が同じ数だけ生まれた。こいつらは接触すると、エネルギーに替わって消えてしまう。爆発して消滅するって感じ。性格は鏡写しだから、挙動も正反対ってだけで本質的には同じはず。けど今の宇宙には粒子だけが生き残って、反粒子だけがなくなってしまった。おかげで天体が生まれ、恒星の活動でいろんな元素ができて、太陽系ができて地球ができて、おいらたちが存在してる。

じゃあなんで反粒子だけが消えてなくなってしまったのか。鏡写しのはずなのに、片方だけ滅亡するって変じゃないの? てことで、これを「自発的対称性の破れ」と呼ぶんだそうで、これを理論的に発見したのが南部先生。その謎を解いたのが小林先生と益川先生のタッグ。そして後にそれが正しいことが証明されて、素粒子物理学の本当の姿をますます明らかにした、というのが、3人の受賞の理由だそうで。

で、もうちっと具体的には、物質を構成する最小の単位、クオーク。これ、昔は3つか4つの種類があると思われてた。それで理論が作られてたんだけど、これだとどうしても、件の「自発的対称性の破れ」が説明できない。で、小林先生と益川先生は、「実はクオークって6種類あるんじゃないのか?」と思いついて、共同で研究した。それによると、未発見だけどあるはずのクオークの振る舞いは、粒子と反粒子で違いが出ることが分かった。それを理論と実験で証明した。これが国際的な学会で受け入れられて、後に、本当にその通りのクオークが見つかって、正しさが証明された。

いやーそれにしても、日本はもう何年もノーベル賞に縁がなかったから、実際そんなに期待してなかったよ。素直に嬉しいなぁ (^〜^) 公式には南部先生はアメリカ人だそうだけど、どっちの国の手柄かなんて書類上の国籍を云々するのも野暮なわけで。手柄は国じゃなく、受賞者のものだしね。てことで、偉大な英知を国にこだわらずに祝福しましょうよ。

ノーベル賞マタキタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!!

ぐおお、すげえよほんと。下村博士、本当におめでとうございます。ノーベル賞だけが賞でなし、絶対的なものでもなし、なのは分かってるけど、やっぱいいものですなぁ。

化学賞の研究内容の方は物理学賞とは打って変わって、一般人にも分かりやすいね。以下 Wikipedia の「蛍光タンパク質」「イクオリン」や新聞で学んだことを記録しとく。自分の理解で作文してるんで、間違いがあったら教えて下され。

オワンクラゲの発光原理が蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein, GFP)によるものだと解明。さらに発光の大元が別のタンパク質イクオリンであることも突き止め、発光原理を明らかにした。ここまでが下村先生の業績。以下、共同受賞のマーティン・チャルフィー博士が GFP を他の生物細胞に導入してマーカーとして使う方法を開発。同じく共同受賞のロジャー・Y・チエン博士が発光色のバリエーションを増やして多くの用途に使えるようにした。以来、医学と生物学の研究で欠かせないアイテムとなった。

物理学賞と比べると、実用性を重視してる感じだね。なんかこうして見ると、3人が直列的に研究を継承してきたみたいな感じだけど、賞金は3人で等分ってことだから、Wikipediaの「ノーベル賞」の項目によると、ノーベル財団は「1人ずつが単独の研究による受賞」または「3人の共同研究による受賞」と見なしてることになる。雰囲気からして、「1人ずつが単独の研究による受賞」ってとこかな。下村先生は発光原理の解明でこの研究は終わったとして、実用化には興味がなかったみたいなんで。

今回、中国系アメリカ人の博士が共同受賞してるね。中国は今まで4人の受賞があったそうだけど、どうでしょ、日本だって帰化アメリカ人の南部先生を日本人として数えてるんだから、国内的には中国人の新しい受賞者と見なしてもいいんじゃないでしょかね。

しかしさ、ダライ・ラマ14世も平和賞を取ってるんだよね。なんてーか、国家の区割りで言えば中国人なんだけど、この人を中国人と見なしたら、受賞理由を否定することになるわけで。平和賞の方は多分に政治的な要素がある分だけ、なかなか難しいですな。

最近韓国ネタにハマってるゆんずです。いやもう「何でもかんでも韓国起源」なのがめちゃめちゃ面白くてさ。寿司とか剣道とか日本刀とかもう何でもあり。イギリス人の先祖も韓国人らしいしw 日本にもヒミコ以前の超古代文明とか信じてる人はいるけどさ、こうも手当り次第に「ひとのものはおれのもの おれのものはおれのもの」なジャイアニズムを展開されると笑うしかないわ。しかしなんてーの、90年代半ばごろは、韓国の人たちはもっと理性的な感じだったけどなぁ。21世紀に入ってから、年を追うごとにアレな感じになってきてる気がする。

ま〜「韓国起源」のもろもろでいろいろびっくりなんだけど、「飛行機も韓国起源」というのがおいら的にツボ。

世界初の飛行機は、朝鮮の“飛車”

2007/04/02(Mon) 10:34

世界初の飛行機は、ライト兄弟より300年先に作られた朝鮮時代の鄭平九による“飛車”だった。

朝鮮後期実学者シン・ギョンジュンの『旅庵全書』と、イ・ギュギョンの『五洲衍文長箋散稿』には、「壬辰の乱の時、鄭平九と言う人物が飛車を作り、晋州城に閉じこめられた人々を城外に連れ出したが、その飛車は30里を飛んだ」と言う記録が残っている。しかし遺物や設計図のような証拠がないため、歴史的定説として認められることができない。

鄭平九の“飛車”を素材にした航空小説『忘れられた私達の飛車』を書いた大韓航空釜山気体整備工場課長コ・ウォンテ氏も当初、1590年代に我が国に飛行機が離陸したという記録を信じられなかったと言う。ところが長年の研究を経て、飛車の存在を確信、小説という形で考証に乗り出した。この本は、飛行機の一般的な知識を自然に教えてくれることは勿論、400年間の忘れられた飛車の謎を解くと共に、世界初で空に飛行機を飛ばした韓国の航空歴史の根拠を捜し出す過程が記されている。飛車が世界に誇るに値する立派な科学文化遺産という自負心をも感じる

Innolife & Digital YTN & Joynews24 & inews24

例によって「しかし遺物や設計図のような証拠がないため、歴史的定説として認められることができない」らしいんだけど、そんなヨタ話なら世界中にあるよ。とりあえず日本の代表として浮田幸吉を調べたら、「関連項目」で諸外国の先例がいくつも出て来た。最初は9世紀か。韓国の飛車は17世紀みたいだから、全然世界初じゃないですな。

以前にロケット本で読んだ、中国で火薬ロケットを椅子にくくり付けて飛ぼうとした伝説は、漂う物悲しさが好き。ご主人が乗って、使用人が点火したら、爆発音とともに一瞬で跡形もなく消滅してしまった、という話。飛べてたとしても、強烈な加速度と着地の衝撃で生きていられなかったんじゃないかな。もしかして音速を超えてたら言わずもがな。

そういやちょっと宣伝w ずっと前に『通勤砲』っつう SF チックな設定を思いついたことがあってさ。全然ストーリーになってないんだけど、アイディアとして面白いかなとか思っててさ。ま、その紹介でした。

んでさ、イラストがちょっと気になるんだわ。まぁ「設計図のような証拠がない」と言ってるから、イラストは当てずっぽで描いた可能性が高いんだけどさ、それでもね、それでもね、言わせていただくとね、その形じゃ絶対に飛ばないよ。水平尾翼の大事さを全く理解しとらんなぁ。

尾翼で言うと、垂直尾翼もあれはあれですごい発明なんだけど、イラストでは普通に描かれてるなぁ。飛行機って鳥を真似るところから始まってるわけですよ。で、鳥には水平尾翼はあるけど垂直尾翼がない。それで過去の多くの飛行家たちが失敗してきたわけですよ。

鳥は飛ぶとき、発達した小脳と洗練された空力パーツで絶えず細やかな姿勢制御をして、安定した飛行を実現してる。人間が飛ぶ場合、小脳は飛行用に特化したものじゃないし、人間本体と姿勢制御機能とは限られた伝達手段でしか繋がってないから、一心同体とは程遠いのよね。つまり人間ってのは、飛ぶには超ニブいわけですよ。

そこで人類が採った方法は、自律安定路線。飛んでる最中、手放しだと自動的に姿勢が安定するように仕向ける。方向を変えたい時だけ操縦するんですな。これならいけそう。危なくなったら操作を放棄する。待ってれば水平飛行に戻ってくれる。

で、上下方向の安定を水平尾翼でどうにかすることは、鳥が教えてくれた。そんで自然界にない垂直尾翼の発想はどこから来たのか。これたぶん、風見鶏じゃないのかなぁ。子供向けの飛行機の本を読むと、尾翼の効果については必ず風見鶏が例に挙げられるし。

元ネタの当たりが付いちゃうと「なんだー」って感じでもあるけど、それを飛行機械に応用しようってのは、結構大胆な発想の飛躍だった気がしてさ。鳥の真似を目指してきたのに、そんな異質な空力パーツを採用するのって、心理的にかなり抵抗があったんじゃないかとも思ったり。

ともあれ、風まかせじゃなく安定して飛ぶには、水平尾翼と垂直尾翼が絶対に必要っつう認識ができたわけで、それを最初に使ってみせたのは、たぶん飛行船だったんじゃないかな。それでうまくいったわけで(あ、もしかしたら垂直尾翼のルーツは船の舵だったかも。と今思いついたわ。さらに、魚の尾びれのような気もしてきた orz)、それがリリエンタールのグライダーに応用されて確かなものだと認められて、水平・垂直尾翼の組み合わせが完成したかと。

そういうことで飛行機の尾翼っつうマストアイテムは、ある人がある日突然そのアイディアを思いついたってのじゃ全然なくて、多くの実験者が成功・失敗の情報を交換しつつ段階を踏んだ、それなりの開発物語を持ってるのよね。それでようやく人は飛べるようになったのよね。だからさ、それより何百年も前に「飛びました。証拠はありませんが記録があるので確かです」なんて言われてもねぇ。

そういやアメリカの B-2 戦略爆撃機は垂直尾翼がないね。

水平尾翼もない。水平尾翼の方は「無尾翼型」「全翼型」で話がつくけど、人が乗る垂直尾翼がない飛行機って、これが世界初なんじゃないかな。たぶんステルス性の確保が目的かと。垂直に立った板は、レーダー波をおもっきし反射しそうだもんな。しかもガタイがでかいし。てことでこの飛行機は、人類の偉大なる発明品を思い切ってかなぐり捨てたってわけですよ。

どうやって姿勢を安定させてるんだべ。恐らく精度が高いジャイロと加速度計がついてて、外乱に対して瞬時に操縦系統に自動でフィードバックを返して、強引に安静させてるんじゃないかと。ロケットや ICBM の慣性誘導装置と同じなんで、技術的に問題なしですな。で、ここに至って、人類の飛行技術は鳥に追い付いたってことかと。

ステルスの大型機ってことでこの設計の必要性があったんだろうけど、一般の飛行機だとここまで凝った姿勢制御系をわざわざ組むよりだったら、素直に垂直尾翼を使った方が、ずっと安くて確実だわな。

「飛行機は鳥の真似から始まった」と昨日書いたけど、結局本当に飛ぶためには、鳥のコピーから脱却するのがコツだったみたい。

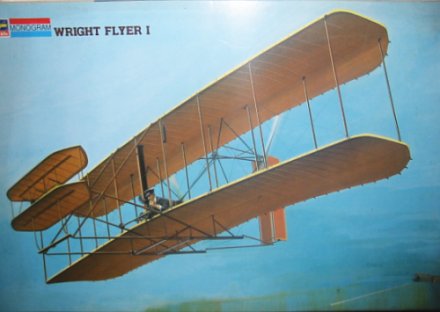

上の写真は、有名なライトフライヤー I 型。見た感じ鳥と全然違う。垂直尾翼がある以外にも、水平尾翼が前に付いてる。主翼が2重。水平尾翼も2重。羽ばたきじゃなくプロペラで進む。

実際にドイツのリリエンタール兄弟は羽ばたき飛行機を研究・実験してたけど、芳しくなかったらしい。当時最大の課題は、軽くてパワーがあるエンジンの必要性だったそうで、その前に蒸気エンジンで試した人たちがいたけど、パワーの割に重たくて使い物にならなかったそうで。リリエンタール兄弟は軽さの追求のために、圧縮二酸化炭素ガスで駆動する2馬力のエンジンもどきを使ってみたそうだけど、エンジンのせいというより羽ばたき機構を採用したせいで、動力初飛行の成功ルートから大きく迂回することになって、そのまま人生の時間が尽きてしまった。

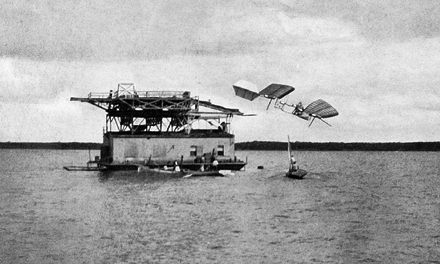

非力なエンジンで無理してでも飛ぶとなれば、主翼の面積を稼ぐのが一番。てことで、世界中のライバルたちは主翼が2重になった複葉機の形を採用した。ライト兄弟の成功の直前にトライしたラングレー卿のエアロドロームは、一見するとモダンな単葉機だけど、2枚の主翼を上下でなく前後に配してるんで、やっぱし複葉機ですな。

しかしこのエアロドローム、なんでも「資金が尽きなければ飛行に成功していたはず」と言われてるみたいだけど、このまんまじゃやっぱしまともに飛べなかったと思う。前翼の後流を後翼がまともに受けるわけですよ。乱流とかカルマン渦とかの直撃を受けて、かなり不安定そうなのが見て分かるのよね。この写真じゃ見えないけど、それを抑える水平尾翼がまた小さくてね。位置的にも後翼の直後っつうことで、水平尾翼もまともに機能しなかったんじゃないだろか。事前に縮小模型で飛行を確認したそうだけど、どんなもんだかねぇ。

よく言われてるのが、ラングレー卿は機体が浮くかどうかにばかり気を取られて、操縦性についての認識が甘かった、とのこと。ライト兄弟が、初期の飛行機に絶対に必要と思われてた自律安定性を捨てて前翼型を採用したのは、運動性能を取ったからだそうで。

初期の飛行機ってのは地面に近い低高度をようやく飛んでる状態なんで、姿勢が乱れたらとっさに能動的に立て直せるように、という発想だすな。自律安定って高度を犠牲にするし立て直しも鈍いんで、姿勢が自然に直るのを待ってるうちに地面に激突、ということも考えられますな。ここらへん、鳥により近い状態に逆行させたらうまくいった、って感じですか。飛行の力学の正しい理解があって初めて成り立つ話ではあるけど、当時は理論が追い付いてなくて、飛行家たちは手探りで理論や方法論を発見しながら開発してたらしい。

ライト兄弟に若干の遅れを取ったものの自力開発でちゃんと飛べたのが、ブラジルのサントス・デュモンの 14bis。飛んだとは言え、前翼に垂直尾翼を付けて箱形にしてる……。この位置の垂直翼は要らなかったのでは?なんか安定性を損なうだけのような気がする。

そのぶん主翼の両端と内部に垂直尾翼を何枚も付けてるけど、前の垂直尾翼をなくしたら、後ろの方も減らせたと思うんだが。そしたら空気抵抗も重量も減って、かなり具合が良くなったと思うんだが。飛んだのはいいけど、サントス・デュモンは飛行の理論面に多少弱かったのが見て取れますな。

ただ、主翼に上反角がはっきりと付いてるんで、x軸の安定性に関する知識はあったっぽい。主翼後端にエルロン(補助翼)も付いてるね。自律安定に任せきりじゃなく、能動的な操縦もきっちりやってやろうっつう意志を感じるなぁ。まぁエルロンの発想はライト兄弟の「たわみ翼」がオリジナルで、グレン・カーチスが完成させたんで、デュモンの飛行がライト兄弟に3年遅れたのも、納得できないでもない気がする。

第一次大戦のあたりで、飛行機の大まかなところが完成しましたですな。あとはエンジンの馬力が上がるにつれて、どんどん高性能化していった、と。んでその外形はと言うと、結局鳥の模倣に近付いて、それで落ち着いてしまった。他にもいろいろあるけどどれもマイナー止まりで、「普通型」と呼ばれる、鳥がでっかくなっただけみたいな形を、普及率や認知率でどうしても超えられないのよね。飛行機の初期は、ライバルより早く飛びたいっつう野望から、鳥形を離れていろんな形が出たってのになぁ。

ライト兄弟やサントス・デュモンが採用したのは、「前翼型」「カナード型」「エンテ型」なんて呼ばれてる。水平尾翼がしかるべきところになくて、鼻先に付いてる。これさ、個人的にかなり好きな形なのよね。なんで惚れたかっつうと、まぁたぶん同好の士の多くがそうだと思うけど、こいつのせい。子供の頃に飛行機なんでも大百科みたいな本を買ってもらってさ、その本、妙に旧日本軍の飛行機に詳しかったのよ。で、実現しなかった幻の戦闘機のひとつとして、「震電」が載ってた。その挿絵のかっこいいこと。その異端さに狂おしいほどの魅力を感じたっすよ。

この本の影響で、紙ヒコーキ作りっつうシブ目な趣味を持つに至ったんすよ。飛行機の外形がいろいろあることを知って、本に載ってるスタイルを紙ヒコーキでコンプリートしたですよ。その他にも、雑誌『ラジコン技術』に載ってた個性的な機体なんかも、付属の図面を元に再現してみたりして。そんな中でやっぱし気合いが入ったのがカナード型ですな。けどそのまんま作るのはなんだかシャクだったんで、垂直尾翼は胴体後部にジャキーンと1枚だけ立てたんだわ。

それでまぁ当時はうまくいったんですよ。ちゃんと飛んだんですよ。ただ子供が作ったものなんで、沈下率とかはイマイチだったと思う。で、カナード好きが高じて、もっとでっかいのを作りたくなった。その頃はゴム動力機もたしなんでてさ(ちょっと高級な単語を使ってみた)。ヒノキだかスギだかの角材の胴体に竹ヒゴの主翼に尾翼を付けて、障子紙みたいな紙を翼に貼って霧吹きをかけると乾くとピンと張って(やりすぎると破ける)、プラスチックの2葉のプロペラを糸ゴムの動力で回して飛ぶアレ。当時は模型屋で300〜450円くらいだったかな。

あれで普通型のやつを充分に楽しんでさ、その組み立て技術で、カナード型のグライダーをついに作ったですよ。カナードの理論とか全く分かってなかった割には、けっこうまともに飛んだっけな。動力を付ける技術はなかったんで、おばあちゃんの座敷で滑空実験させてもらったわ。外でも飛ばしたはずなんだけど、どうだったか記憶が全くないなぁ。

そんでそこからずーっと経って、とっくに大人になったある時、なんか成り行きで紙ヒコーキを設計する羽目になってさ。それで、ガキの頃の経験を思い出しつつ、このサイトで公開してる特製紙ヒコーキができたってわけですよ。

そんでもって1号機はどうゆーのにしよっかなだなんて迷うことなくカナード型に決定。さっそく記憶をたぐり寄せて試作機を作って飛ばしてみたら、あんたこれが全然だめなんですよ。ちょっと真っ直ぐ飛んだかと思うと腰がくだけてヘナヘナペタンと墜落。悩んだね。悩んだよ。ていうか1号機でこんな体たらくでどーすんだ? 締切に間に合うのか? なんていきなり不安のズンドコ。

しかしあれだね、時代は便利になったね。子供の頃はさ、画用紙に定規とフリーハンドで輪郭線を書いて切り出して作ってたのよ。一回きりのワンオフモデルですな。職人仕事ですなw それがあんたパソコンとゆーお便利装置で作るとですな、ドローソフトで書き上げてプリンタでケント紙に出力して、組み立てて飛ばしてみて、OK なところはそのままで、気に入らないところだけをドローソフトでちょっとずつ、あるいはガラッと変えられるんですなぁ。あれは便利だったよほんと。

それでまぁ1号機をいろいろシェイクダウンながら力学的な考察を加えて、何がどう起こってるのかを理解したらさ、ついに答えが見つかったのよ。早速その方向で作り直して飛ばしてみたら、ようやくまともに飛びやがって。嬉しかったなぁ。基本方針ができたんで、あとは洗練していくだけだったわ。それでやっとカナード型を理解した気がしたわ。子供の頃の作品は、たまたまうまくいったってだけだった、と。座学で理論と理屈を学ぶのも不可欠だけど、簡単な模型とは言え実際に作って確かめると、肌で理解できますな。

結論を言うと、カナード型の飛行機の場合、普通型みたいに垂直尾翼を1枚だけ高くそびえさせるのは現実的じゃないんですわ。普通型だと無視できる弊害が増幅されちゃうんで、自律安定のためのはずの垂直尾翼が、別な望まれざる働きをしちゃうのよ。それを防ぐには、垂直尾翼を2枚にするのが手っ取り早かったわ。取り付け位置も最適なところを選んだら、なんと震電とそっくりになっちゃったわ。あれは理にかなった形だったんだなぁ(しみじみ)。

両翼端に垂直尾翼を1枚ずつ、とも考えたんだわ。これ、当時開発中だった HOPE(日本版無人スペースシャトル)と同じ。あっちはカナード型じゃなくダブルデルタ翼だったけど。けど紙飛行機で言えば、どうしたって完全に左右対称に組み立てられないじゃないですか。ケント紙から切り出す誤差、接着の誤差、紙の曲がり具合の誤差が出るんで。しかも何回も飛ばしては落ちたり壁にぶつけたりするんで、飛行機の形が一定してない。

「翼端に垂直尾翼」ってのは、その意味でよろしくない。尾翼の効果はテコの原理で効く。重心から離れてれば離れてるほど効くってこと。翼端っつうと、左右のアンバランスがやたら拡大して飛びっぷりに影響してしまう。しかも端っこだからぶつかりやすいしね。翼端はいかん。するってぇと胴体の後ろ端か。

こいつもよろしくない。普通型の飛行機みたいにあまり高々と掲げちゃうと、垂直尾翼はx軸(きりもみ方向)の力を発生させてしまうんですよ。z軸(首振り方向)だけて効いてほしいのに。

なんで普通型じゃそれが OK なのかっつうと、これがつまりテコの原理でして。普通型の飛行機を上から見ると、重心位置は主翼の真ん中よりのちょいと前のあたりにある。胴体は主翼の後ろにずーっと伸びて、一番後ろに付いてる。テコの原理が効きまくりですな。今度はその普通型の飛行機を真後ろから見る。胴体から上方に生えた垂直尾翼が横風を受けると、飛行機を重心周り(きりもみ方向)に倒す力が発生するのが分かる。けど後ろから見たとき、垂直尾翼は重心から近いんで、テコがあんまし効かないのも分かる。

ということで普通型の場合は、垂直尾翼が出す力は相対的に首振り方向の方が圧倒的に強いんで、きりもみ方向の余計な力は、他でごまかせるのよね。ま、テコの関係で垂直尾翼を小さくしても首振り方向に必要な力を出せるんで、そのぶんきりもみ方向の力もなおさら小さくなって、無視できる、と。これがカナード型だとそうはいかんのよ。

主翼が後ろにあるもんだから、重心位置もかなり後ろ。それでも前翼も揚力を出すんで、重心位置は主翼より少し前あたり。垂直尾翼にかなり近いんですよ。テコの原理があまり効かないから、垂直尾翼の面積で効きを稼がなきゃなんない。そのうえ2つの回転力の差もあまりないんで、垂直尾翼が出すきりもみ方向の力を無視できない。だから垂直尾翼はなるべく低くしなきゃなんない。そうなると、低翼の主翼上に配置した方がいい。こうすると、2枚だから面積が稼げるけど、きりもみ方向の力がほとんど発生しない。そしてさっき言ったみたいに、翼端はまずい。てことで、主翼の中程から生える、という形に落ち着くわけ。

どの程度の「中程」がいいかっつうと、震電の場合、一番後ろにプロペラが付いてるから、垂直尾翼とプロペラが影響し合わないところがいいわけだ。けどできるだけ横方向は重心の近くがいい。そんで、少しでも首振り方向のテコの原理を稼ぐため、なるべく後ろに取り付けたい。ということで、プロペラのすぐ外側になった。いや、震電の設計ノートとか見たわけじゃないから予想だけど。

おいらの紙ヒコーキ「1号機」だと、主翼の補強板を利用しようって思ったのよね。その端っこに垂直尾翼を付けて、上に折り曲げればいいや、と。そしたらちょうど震電と同じ感じになっちゃった、と。強度設計したわけでもないから、主翼補強板のサイズは雰囲気と経験。で、まぁいろいろ微調整して、完成したとき格好良くなるあたりを落としどころにしたよ。垂直尾翼が主翼の後ろに張り出してるのは、デザインよりもテコの原理を稼ぐため。一応それでかっこよく見えるようにはしたけど。

「1号機」と震電の垂直尾翼はちょっと違う。「1号機」のは主翼の上だけ。震電だと、主翼下面にも出てる。おいらの紙ヒコーキの場合、着陸するごとに垂直尾翼の形が変わっちゃうのは案配が悪いんで、上面だけ。震電だってたぶんそうしたかったんじゃないかと思うけど、永らくその理由が分からんかった。んでさっき思いついた。

恐らく、パイロットの後方視界を稼ぐためだったんじゃないかと。人が乗るくらい大型の飛行機の場合、垂直尾翼面積は力学計算で決まる。勝手に小さくとかできないわけ。けど戦闘機だからね、視界の確保は重要。前方も大事だけど、空中戦になったらななめ後ろに振り返ったときの視界の良し悪しで生死が決まっちゃったりもする。そこにデーンと垂直尾翼があると敵機がよく見えないわけで。それで、垂直尾翼を下の方にも伸ばして面積は確保しつつ、操縦士の位置から見える、視界を塞ぐ部分を減らしたんじゃないかな。

あとカナード型の秘訣と言えば、さっきもちょっと書いたけど、「前翼で揚力をある程度稼ぐ」ってとこかな。普通型の飛行機でも、競技用の紙飛行機だと水平尾翼で揚力を出すみたいだけど、ここではちょっと置いとく。基本的に普通型だと、水平尾翼は安定性の確保に徹して、揚力は出さない。それどころか、旅客機だと微妙にマイナスの揚力を出したりもしてる。

カナード型だと、主翼が水平尾翼も兼ねてる。だから主翼の空気力の中心は風見鶏の原理から、重心より後ろになきゃいけない。で、前翼の揚力がゼロだとどうなるかっつうと、頭が下がってそのまま墜落。そんなわけで、前翼で頭を支えて飛ぶ、というわけ。

紙ヒコーキだと翼断面形で揚力を発生させるなんて芸当はできないんで、「1号機」じゃ前翼に確実に揚力を出してもらうために、迎え角(進行方向に対して上向きの角度)を付けてる。けど小さい前翼にきっちりと狙い通りの迎え角を付けるのは難しい。組み立ての誤差も派手に出ちゃう。てことで、前翼は胴体下面と平行に付けて精度を出す代わりに、主翼にマイナスの迎え角(つまり下向きの角度)を付けた。主翼の方が前後の長さが長いんで、精度を出しやすいだろうってことで。主翼前縁より後端の方が1mm高くなってるよ。

それじゃ水平飛行しながらずんずん沈んでいくんじゃないかって? いやいやそうはなんないのよ。機体の進行方向を決めるのは胴体でも前翼でもなくて、一番面積が大きい主翼。これが水平尾翼も兼ねてる。だから、水平飛行中は主翼は水平になる。そのかわり機体全体が微妙に上向きになる。前翼もそのぶん上向き。だから前翼に確実に揚力が発生する、というわけ。

明日もカナードに萌え〜。しつけぇとか言わんでw

しかるになぜカナード型の飛行機は普及せぬのか。

とりあえず震電がカナードになった理由は以下の2つ。

最高速は言わずもがな。戦闘機同士の空中戦じゃ攻めるにも逃げるにも有利だよね。それに震電は局地迎撃戦闘機だから、米軍の B-29 爆撃機の飛来を察知するや否や高空に駆け上がって、敵機を墜とすまで、あるいは積んだ弾丸が尽きるまで、何度も敵機を襲わなきゃなんない。スピードがあればそれだけ多くの攻撃チャンスができる。

普通型のプロペラ機は、頭にプロペラが付いてる。プロペラが作る風は常に、機体の前進速度より速い。その速い風が胴体全体に当たるもんだから、空気抵抗が大きくなる。だからプロペラを後ろに付けよう、という自然な発想。ところがそれはエンジンも後ろに付けることになる。エンジンは重たい。普通型だとこれじゃバランスが取れないんですよ。てことで、主翼はエンジンの近くになきゃいかん。つまり胴体後方。そしたらカナード型。

カナード型には胴体を小さくできるって利点もある。そのぶん空気抵抗が小さくなる。胴体重量も減る。普通型だと、操縦士の後ろから尾翼の部分まで、胴体の内側はほとんどガランドウ。重量バランスの観点から、基本的に物を積んじゃいけない部分なんで。カナード型だとその制限がある程度なくなるから、胴体の無駄な容積が減るわけよ。そうやって、限られたエンジンパワーで最高速を稼ごうとしたわけだ。体が小さいぶんだけ敵の的にもなりにくいだろうし。

今度は2番目の理由。機銃を機首に集めると、命中率が上がる。操縦士の真ん前に機銃があるわけでして。感覚的に理解できる。普通型だと操縦士の真ん前にはエンジンがデンと座ってる。ゼロ戦の例だと、一応機首には7.7mm機銃2丁が付いてたけど、これじゃちょっと心もとない。重装甲の爆撃機なんかが相手だと豆鉄砲も同じ。だからゼロ戦は20mm機銃2丁を装備してた。

けどそんなごっつい機銃、エンジンでほとんど一杯の機体前部には取り付けられなかったんで、位置は主翼前縁。操縦士の横から撃つから、そのぶん命中率が落ちてた。この射線は前方100〜200mで交わるようになってたそうだけど、その焦点から外れると、左右どっちの弾丸も操縦士の視線から外れていくわけで。こりゃ命中率が落ちるわ。セッティングもしにくかったろうし。

主力火器こそ命中率を上げたい。そのためには頭にエンジンがあっちゃ邪魔。それでエンジンが操縦士より後ろにあるカナード型。ゼロ戦の機銃装備が 7.7mm×2 + 20mm×2 だったのに対して、震電のは30mm×4。明らかに大物狙いw さらに命中率を高めようってんだからなぁ。戦時中から震電の存在を感知してた米軍、終戦後、真っ先に実機を接収しようと躍起だったらしい。その努力は報われて、破壊前の試作機をゲット。今はスミソニアン航空博物館で展示されとるそうな。

旧海軍は他に、同じコンセプトで単発推進式双胴型の 閃電 も開発してたけど、震電の方が先に完成のめどが付いたんで中止されたらしい。ま、震電も試作段階のうちに戦争が終わったけどさ。

プロペラ後流を避けてのスピードアップと機銃の機首設置。ここらへん、戦闘機のジェット化でどっちも普通に実現してしまった。で、世界的に開発経験の少ないカナード型をわざわざ選ぶ理由がなくなったってのが現実かと。

旅客機やビジネスジェットならどうか。ここにも障害があったりして。カナード型の欠点は、フラップ(高揚力装置)がないから普通型より離着陸速度が大きい、ってのがあったりして。サイズに似合わず長い滑走路が必要ってこと。あと、離着陸の角度も浅いから、そのぶん操縦技術が要求されそう。

フラップを付けることもできそうだけど、主翼の揚力中心が重心位置より後ろにある→前翼にもフラップを付けなきゃなんない。ってことで、機構が複雑になっちゃうのよね。昇降舵で代用できるかな? ちなみに普通型は揚力を全て主翼だけで賄ってるんで、フラップは主翼だけでおk。

これ、戦闘機でも言えることで、カナード型は艦上戦闘機には不向きなのよね。けど『スカイ・クロラ』を観たら、「散華」(明らかに震電をモデルにした戦闘機)が空母から発進してたわ。押井先生、なんかちょっと、そこらへんの辻褄合わせが欲しかったっすよ。カタパルトを使うとかさ。ああでも空母は現代っぽかったから、カタパルト付きっつう設定だったのかも。ああでもプロペラ推進式だと着艦フックは使えないでしょう。プロペラがワイヤーをぶっちぎっちゃうから。やっぱ艦上戦闘機は無理だわ。

そういえば Wikipedia の記事にも出てたけど、プロペラ推進式って形はパイロットが緊急脱出するのにも適さないんだよね。プロペラに巻き込まれちゃうから。震電の試作2号機からは、プロペラを爆破装置でぶっ飛ばしてから脱出する仕組みにするはずだったんだとさ。もし爆破装置が作動しなかったらどう対処すべきなんだろ。

震電みたいな完全なカナード型じゃなくても、ジェット戦闘機に前翼を付ける例はいくつかあるそうな。デルタ翼のやつね。サーブ37ビゲンにサーブ39グリペンだね。他にもあったと思ったけど忘れたわ。この場合は前翼は揚力を稼ぐのが目的じゃなく、運動性の向上が狙いらしい。デルタ翼はいかにも旋回性能が悪そうだもんなぁ。

あ、日本の F-2 支援戦闘機ももともとはカナードを付ける構想があったんだけど、検討段階でボツになったとか。採用されてれば、普通の水平尾翼も付いてるからその合わせ技で、斜め下を向いたまま水平飛行とか、飛行機としてかなり異常な飛び方ができたらしいw

てなことで、カナードはジェット戦闘機に部分的に使われてるんだけどさ、なんか違和感を覚えるのよねカナード萌えとしては。ええ。前翼があってもなくてもいいんじゃなぁ。要はさ、前翼がぶっちぎれてなくなっても普通に飛べるってのがイヤなのよ。付加価値であって必需品じゃないっつう地位の低さがイヤなのよ。もぉ〜分かってよね設計士さんたち。

おおお、そういえば世界初の無給油無着陸のボイジャー号はカナード型だったぞ。どれどれ。おおやっぱし。まぁちょっと変則的だけど、カナード型ですな。うんうん。で、この設計者パート・ルータンが設計した「スターシップ」っつうビジネス機(左の写真)もまた、というかこっちはもっとはっきりとカナード型だわ。

ええとなになに? こちらさまによると?

「たった53機で生産を終えたビーチクラフト・スターシップ。バート・ルータンの設計した機体の中では数少ない失敗例といえるかもしれない。」

……、

……、

……。

ってあんた商業的には失敗したんかい orz 普及せんなぁ……。やっぱマニアじゃない顧客にとっては、カナード型のスタイリングは気持ち悪いんかねぇ。かっこいいとおいらは思うんだがなぁ。

実現は無理! と思われてたのに、条件を変えれば実現してしまうってことがある。羽ばたき飛行機。これってさ、模型サイズだとほんとに飛んじゃうんだよね。

乗ってる人間が人力で、とサイズが大きくなるとハードルがめちゃめちゃ高くなるけど(極めれば可能だとおいらは信じてる。てことで「迦楼羅(かるら)」をこっそり応援しとります)、鳩サイズまでならけっこう簡単に実現できちゃう。いや、昔さ、模型屋で売ってたのよキットで。バルサ材主体の、室内用の小さいやつでさ、「ハミングバード」っつう商品名だったな。検索してみたけど、あまりにも古い製品なもんで見つけらんなかったす。メーカー忘れちゃったし。

ゴム動力1回分で、8畳の自室内を左回りに何回も旋回飛行したよ。ねじった糸ゴムが作る回転運動をクランクで往復運動に変換して、バッサバッサ羽ばたいて。いやもうかわいいのかわいくないのって。んー、バッサバッサというより、はじめのうちはタタタタタタタ……って感じだったな。ゴムがほどけていくと落ち着いてきてバッサバッサ。羽ばたきがだんだん苦しくなっていって、最後の方はパフッ(グライディング)……パフッ(グライディング)……ってなって、バンザイ状態で着陸。拾ってゴムを巻く。飛ばす。気が済むまで繰り返し。

いやもうウットリだったですよええ。

普遍的な原理として、サイズが小さくなると重力の影響が小さくなる。前にも書いたと思ったけど、ゾウの足は体全体のサイズに対してやたら太いですな。逆に、昆虫の足はなんでそんなに?ってくらい細いですな。これ、体重を支える負担によるのよね。

一般に、体長が半分になると、体重を支える足の骨と筋肉の断面積は、そのままの格好だとマイナス2乗で4分の1で小さくなる。一方、体重はマイナス3乗で8分の1になる。だからガタイが小さくなると、足をもっと細くできる。それがゾウと昆虫の足の太さの違いになるわけ。飛行物体の羽根も同じ。面積で揚力が決まるからサイズの2乗で、体重はサイズの3乗で変わる。小さい方が条件が緩くなる。

空を飛ぶには体重は軽くなきゃなんない。そこで手っ取り早いのが小型化というわけ。人が乗るとしたら、過去の生物史にないくらい巨大な羽ばたき機構が必要。なんたって人間の体重だけで50kgくらいはあるわけでして。そんなにでかくて重たい羽ばたき飛行生物が成り立つには、人類の英知をかなり注ぎ込まないと無理。けど人が乗るのを諦めて、手のひらに乗るような小さなやつだと、バルサの骨組みに紙の羽根にゴム動力の、何百円かのキットで簡単に実現できちゃうってわけ。

飛行機でもクルマでも船でも、人が乗るものじゃないと「おもちゃじゃないか」と鼻で嗤われそうだけど、原理に着目した状態だと、人が乗ろうが乗るまいが関係ないわけで。確かに手に乗るおもちゃサイズだと仕組みを単純化できるから、おもちゃだと言えないこともないけど、おもちゃかどうかは目的によるわけで。遊んで「ああ楽しかった」でおしまいだったら、実物のフェラーリ F40 も成金のおもちゃでしかないわけで。それを通して何らかの新しい理解や発想を引き出せたら、一見どんなにショボいものでももはやおもちゃとは言えないわけで。かつて日本が開発した、全長たった23cmのペンシルロケット。こいつは現在のモデルロケットより小さいけど、その意義と功績から、世界中の宇宙機関から本物のロケット扱いされてる。

おいらの親父は、おいらが RC カーをいじってるのを見るたびに「そんなものでいつまで遊んでるつもりだ」とからかったけど、おいらのタミヤバギーチャンプにさえ付いてたオイルダンパー(人が乗るクルマにも当然付いてる)の仕組みと効果を全く理解できてなかったよ。無知と無理解は侮りを生みますなぁ。

幼少のみぎりに作りまくっていじり倒した RC カーでも模型飛行機でも紙ヒコーキでも、おいらが今の世の中の機械を理解するときの礎になってるだよ。たまに何かを自作や改造するときの、勘どころの元になってるだよ。高校物理を学んだことでその補強までしちゃって、実生活でますます役に立つようになっただよ。てことで「役に立たないものなんかない」っつう、かなり通り一遍なまとめになっちゃうんだけどさw

それにしても、ゴム動力+クランクで羽ばたくだけの単純な機構で、ハミングバードは立派に飛行したですよ。目の前で何度も何度も(感慨)。それ単体の経験はまだ何の役にも立ってないけど、何かを聞いただけでろくに考えもせずに「ああ、アレはダメだろ」と決め付ける癖は薄まったかも。

久々にボカロ曲のご紹介っす。

『ペヤングだばあ』(YouTube)

だばあ……w いいねえいいねえ。カップ焼きそば好きとしちゃたまんないっすよこの曲。まぁちょうどいいサイズがないってことでペヤングはあんまし食わないんだけど(でっかすぎるかちっさすぎるかなんだもん)、でもやっぱときどきどうしても我慢できなくなって食うのよね〜ペヤング。

ベコッ……ww これですよ。ステンレス流し台が奏でる妙なるサウンド。ベコッですよカップ焼きそばの醍醐味は。

しかしさ、流しにだばあって確かにショックだけど、流しに熱湯注いで殺菌してるんだから、すぐに容器に戻せば、別に汚くないんじゃないのかなぁ。そういうことじゃなくて、気分の問題なのかなぁ。でもやっぱし「だばあ」やらかすとショックだよねwww UFO もバゴーンもかなり前から対策してるってのに、ペヤングはいまだに「だばあ」の危険をはらんでるもんなぁ。

PV も来てるよ。(YouTube)

けだるさがええなぁ。ちなみにお湯を注いでから湯切りまでの時間は、この曲を2回聴いたらってことになってるっぽい。

ぷちょへんざ ぷちょぷちょへんざ……。

何年か前、新聞各紙に抗議した団体があったのを新聞記事で報道してた。お灸の業界団体。せんねん灸とかかな。

なんでも、新聞でそれまでよく見かけた、罰を与える意味での「お灸をすえる」「〜に きついお灸」という表現は、お灸本来の用法ではなく誤解を与えるからやめてくれ、というもの。これに対して新聞側は「江戸時代から使われている用法だ」と反論したそうだ。

結局どう決着したのかは知らんけど、なんとなくあのあたりから、新聞記事で「お灸」が出てこなくなった気がする。

要は、「お灸」って言葉が世の中や新聞上じゃ、懲罰の意味でしかお目にかからなくなってしまったってことなんじゃないかと。この単語の使用率の大半が懲罰の意味になってしまったってことなんじゃないかと。

江戸時代や明治時代は今よりもっとお灸が(もちろん正しい用法で)普及してただろうから、たまに洒落として懲罰の意味に使われてても、別に大したことなかったんだろな。けど今は「お灸」と言えば「懲罰」になってしまった。というのも、新聞がいつまでもその用法ばかりで使い続けたから。誤用を宣伝し続けてしまった、ということかと。

だからさ、世の中が変わったってのに、それに合わせることを怠って、関係者にツッコまれて初めて気付いた新聞側のニブさが、「この一件であらためて浮き彫りになった」(←新聞記者が好きな表現を真似してみました)。そして新聞側は反射的に反論して、自らの正当性を「にじませた」(←これも同じ)。

まぁ、新聞記事の文章は作品じゃなく製品だから、表現を過去の使用例になるべく合わせることで可読性を高めてる、ということなんだろうけど、まさにそのせいでの長年のイメージダウンで迷惑を被ってる特定の営利業界が相手じゃチト分が悪かった、てことなのかねぇ。

「お灸」の目的外用法が甚だしかった新聞業界が、お灸業界にお灸をすえられたって話どした(←誤用)。

しかしお灸っての、ツボ療法ってことは分かるんだけど、人の体を焼くっつう発想のぶっ飛び方はすごいよなぁ。中国や韓国にはあるんだろか。お、中国から遣隋使が持ち帰ったらしいぞ。

あ、「隠喩」のところに、今日のお題がもろに載ってた。ははあ何年か前じゃなく、もう10年以上前だったのか〜。

最近、朝鮮日報の日本語サイトのトンチンカンぶりがあまりにも面白いんでハマってるんだけど、やっぱノーベル賞、気になりますですか。おいらは日本の歴代受賞者数は、日本の実力に比べると少ないと思ってるんだけど、それでも韓国からすると羨ましいと言うか、どうすればそんなに取れるのか秘訣を探ってる状態と言うか、そんな感じらしい。

って記事が出て来たんすよ。

基礎物理学の理論は紙と鉛筆でできるんだけど、それが実験で検証されなきゃノーベル賞は取れない。その実験装置が巨大で高く付くんだけど、日本政府はノーベル賞を取りたいがためにそこらへんの投資を惜しまない、というのが論旨。

なんかバイアスかかってる感じだなぁ。実際はそういうわけでもないんだよね。高額な実験装置への投資は、政府としてはノーベル賞目当てというのも一応あるだろうけど、欧米からのかつての外圧がきっかけで動き出した流れがそのまま続いてるってのが実情なんじゃないのかねぇ。

80年代、利根川博士がノーベル賞を取ったあたりに盛んに言われてたのが、「日本は欧米の基礎研究にタダ乗りして、その応用だけで荒稼ぎしている」なんてこと。利根川先生は国籍は日本でも、実質的にアメリカの研究者だったしね。ついでにそのあたりにヒトゲノム全解読の国際協力プロジェクトが動き出したんだけど、日本はぐずるに決まってるみたいに思われてて、責任者のアメリカ人科学者は、かなり威嚇的な内容の参加要請文を日本政府に叩き付けてたりした。

そんな風潮の中、これじゃいかんって感じでニュートリノ検出装置カミオカンデが完成(記憶に頼ってるんで時系列はあやふやです。どれも大体、83年〜87年あたりってことでひとつ)。運用開始後間もなく、運よく太陽系の比較的近くで超新星爆発があって、カミオカンデは超新星ニュートリノの検出に見事成功。ニュートリノ天文学の端緒を開いた功績で、2002年の小柴先生のノーベル賞受賞に繋がった。

新聞で読んだ話じゃ運の要素も大きかったそうで。カミオカンデの目的は、陽子崩壊という現象を観測するためで、それだけじゃ大蔵省(当時)が認めてくれなさそうだから、他に目的を3つほど抱き合わせて、さもいろんな研究用途に使えるおトクな施設であるかのように見せかけて計画書を提出したそうな。超新星ニュートリノの検出はそのうちの4番目。一番最後。

大体にして太陽系の近所での超新星爆発ってのは、何百年に一度しか起きない。だから、偶然観測できる可能性が全くないわけじゃないんだけど、まぁ普通に考えたら無理でしょうなみたいなノリだったらしい。結局、主目的の陽子崩壊の方はぱっとしなくて、当てにしてなかった超新星爆発のニュートリノ検出でノーベル賞が取れた。どう見ても運でしょうこれは。

ここで大事なのは、需要はあったってこと。長年、素粒子物理学の日本人研究者は大規模なニュートリノ検出装置を欲しがってた。これ、既に世界に2つあったんだけど、日本は独自アイディアでの装置を欲しがった。たぶん、検出できる精度や得意分野が方式によって違ってたんじゃないかと。日本の研究者たちがやりたかった実験は、外国の既存のやつじゃうまくできなかったんじゃなかったのかなぁ。

そこに外圧。「日本は基礎研究にタダ乗りで……」。実際、そんな感じで当時の日本は、欧米からひんしゅくを買ってた。それならそうじゃないことを、これからの行動で実証しなきゃなんない。日本政府と日本の科学者の利害が一致して、巨大な実験装置や観測施設が次々とできることになった、と。しかしまぁやってみたらやってみたで、多額の税金をつぎ込んで作ったところで、日本経済の巨大さにしてみればたかが知れてたと言うか。外圧でそんな風に方針転換したってのに、日本の経済はびくともしなかった。すごすぎw

カミオカンデの成功を受けて、小柴先生がノーベル賞を貰うずっと前からニュートリノ観測用として、スーパーカミオカンデ(東大宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設のサイト)とカムランドが完成して運用されてる。カムランドはカミオカンデの跡地に作られた。カミオカンデシリーズとは違う方式でニュートリノ検出をするんで、それぞれで異なった実験ができますな。他にもおいらが覚えてるだけで

が立ち上がって稼動してる。他にも筑波あたりにいくつかあるかも。基礎研究とは言い切れないけど、核融合発電にもけっこう投資してるし。あと、予算縮小で最近は尻すぼみ気味になってるけど、衛星や探査機を使った宇宙観測でも、オーロラ観測衛星 あけぼの、れいめい、地球磁気圏観測衛星 GEOTAIL、X線観測衛星 すざく、赤外線観測衛星 あかり、太陽観測衛星 ひので、小惑星探査機 はやぶさ、月探査機 かぐや が現在稼働中。金星探査機は製作中。ヨーロッパと共同の水星探査機は準備中。さらに、ヨーロッパの小惑星探査計画マルコ・ポーロに技術協力を要請されてる。ここらのうち、ノーベル賞が出なさそうな分野が結構あるのよね。それでも巨額な計画が立てられて、科学的成果が見込めるものから実行されていく。

だから、ノーベル賞目当てで実験・観測施設を作りまくってるって見方は、あんまし当てはまんないわけ。そこらへんを見誤るから、韓国はなかなかノーベル賞を取れないんじゃないかなって気がするんだけどどうでしょ。

そういや高エネ研が今、ある特殊な宇宙線を検出する大規模な装置を建設中だと思ったな。なんでも現在の理論じゃ到底あり得るはずがないくらい強力な宇宙線が、実際にたまに地球に降ってきてるそうで、それを捉えるためのもの。この宇宙線は偶然見つけたもので、ノーベル賞を取るために計算で当たりをつけて見つけたものじゃない(理論から外れてるんだもんな)。んで検出装置を国内に作って、納得行くまで観測することになったんだと。なんかごく自然な流れな気がする。ノーベル賞は関係ない気がする。

そこらへんを鑑みた上でよく分からんのが、記事の「下」の方の「2002年の小柴教授にしても、今年の受賞者にしても、実験が成功しさえすればノーベル賞を受賞できるというケースだ」ってあたり。どうも短絡的と言うか本末転倒と言うか。ノーベル賞を取ることが科学研究の目的になってしまってる。気持ちはよく分かるけど、それは違うだろ。「ノーベル賞というものが、政府の科学に対する戦略的な投資の成果であるという事実を、韓国社会も認識しなければならない」って、そうばかりでもないし。自国の環境がイマイチなら、もっとましな外国に行けばいいってこと。

今は、というか下村先生の時代から既に、科学者は国際チームを組んで研究をするのが普通なんだよね。能力主義だから国籍にこだわらないわけで。てことで、スーパーカミオカンデの研究チームのひとつは、韓国人研究者も含んでたりして。どの国でも科学衛星や天文台の観測スケジュールは自国の研究に有利な時間配分をしてるけど(その国の税金を投入してるんで)、外国枠もちゃんと用意してて、外国からの方が競争率が高いぶんだけ良質な研究ができたりもして。国内に大規模な実験設備があるのは有利だけど、肝心要は結局、研究者の能力なんですな。

ノーベル賞の科学分野は大抵、20年も30年も待たなきゃなんない。てことで、30年前の科学の水準がどうだったかが大事になるってことなんだよね。韓国の30年前っつったらソウルオリンピックよりさらに10年前だよ。当時、かの国で科学がどの程度振興されてたか、そこらがちょっとアレなんじゃなかったのか、と。ちなみに日本じゃ戦時中に既に京大と理研が粒子加速器で実験をしてて、特に理研のは世界最大級だったらしい。で、戦後に進駐軍が軍事施設とみなして、みんな破壊してしまったとか。

そりゃあどこだって、国も国民も科学者もノーベル賞は欲しい。けど、特に研究者は、そのために研究してるわけじゃないのよね。そのために巨大施設の予算を国に要請してるわけじゃないのよね。国だって、そのためだけで出資してるわけじゃないし、国民だってそれが狙いで納税してるわけじゃないのよね。

まーとりあえず、スーパーカミオカンデで研究してる韓国人科学者の将来に期待ってとこですか。90年代、スーパーカミオカンデの国際研究チームはニュートリノに質量があることを見出して(当時の標準理論はニュートリノの質量がゼロとして構築されてたそうだ。そういえばアメリカはクリントン政権だったなぁ)、「ノーベル賞級の成果」と騒がれたもんだよ。同じチームだったかどうか知らないけど、ともかくそこで研究してるんだから、2010年代か2020年代に受賞の可能性があるかもよ。

10年以上前なんだけど、お月様の不思議な力についての本を読んだことがあるのよ。もうあんまし覚えてないけど、曰く、満月の夜には犯罪発生率が高くなるから、狼男の話もまんざらウソではない。曰く、ウミウシはなぜか満月の夜を選んで一斉に交尾する。曰く、月はいつも同じ面を地球に向けているが、考えてみると不可解である。なんてこんな感じで、お月様ってのには科学では解明できないすごい秘密が隠されているのです、みたいな。

ま、知らないからこそ日本の月探査機 かぐや が一生懸命探査してるわけだけど、どうもそれで知り得ることとは別っぽい。ぶっちゃけ疑似科学とかオカルトですな。その本はなんかあまりにも証拠不十分な憶測の羅列が目立ったもんだから、いっぺん読んで捨てちゃったわ。

犯罪発生率の話、どうなんでしょうね。外国のある都市での統計調査結果らしいけど、自分で検証したって感じじゃなくて、どっかの誰かのヨタ話をそのままおうむ返ししたような印象だったが。都市伝説の域を出ないと言うか。そんなに目立った傾向で、人類普遍のものなんなら、程度の差こそあれ世界中でそうなってるはず。しかも月の歴史は人類史より古いんだから、全世界的な常識になっててもおかしくない。てことで、話が正しかったとしても、どっかひとつの街の統計がそうだからといって、つまりそれが月のせいだとは言えないわけで。もしかしたらその街特有の因習が絡んでたのかもしんないし。

ウミウシの交尾はね、これもヨタ話の転載の可能性があるんだけど、とりあえず信じることにして……。

単に大潮ってだけのような気がするんだが。月の状態が満月だろうが半月だろうが三日月だろうが、中天に差しかかるかその正反対のポジションにあると、潮が満ちる。毎日2回ずつ満潮が来るわけだ。その中でも特別なのが新月と満月の時。潮の干満は月の引力が引き起こすのは周知の事実だけど、新月と満月の時は太陽の引力の影響が加わって、潮の満ち具合がいつもより大きくなる。これが大潮。

ウミウシにとってはきっと、いつもより海がずっと深くなる大潮が交尾に最適なんじゃないかねぇ。浅い海の底にいるから、満月の明かりや引力やその他のわけ分かんない神秘パワーより、自分の周りの水圧が上がることの方が重要な気がする。そんな感じでどうでしょか。夜なのは、あんまし明るいと天敵に食われるから夜を選んだとか?

条件は同じはずなのに新月じゃなく満月、というのについては、また憶測返しだけど、実はどっちでもウミウシは交尾するんだけど、単に満月の夜はある程度明るいから人間にとって観察しやすかったからとか? まぁ「科学では解明できない」とそう簡単に決めつけるんなら、おいらが思いついたこの程度の憶測もまた同じ価値を持つわけで。

月が同じ面を地球に向けてるのは、潮汐力によるテザー効果ですな。こっちは憶測じゃなく科学で完全に解明済み。知らなきゃ不思議だけど、知ってしまえば別に不思議でもアヤシイものでもなんでもない。テザー効果ってのは、「衛星軌道上を回る物体は、その物体の長手方向が重力の方向ベクトルと一致すると安定する」というもの。つまり、ラグビーボールやタマゴを衛星軌道に放置すると(何時間か何カ月か、はたまた何年か知らないけど)、最後は必ず地表に対して立った状態になる、ってこと。

紐とか縄でも同じで、衛星軌道上で放置すれば、いずれは片方の端を地球の中心に向けて、もう一方の端をその反対に向けて、ピンと伸びるもんなのよ。「テザー(tether)」って単語も、動物をつなぎ止めておく縄の意味だったりする。この原理で、お月様は大昔は自転してたかもしんないけど、長いこと地球の周りを回るうちに、テザー効果で長手方向が地球を向く形で安定した、ということ。天体は完全な球じゃないから、形や密度の微妙なばらつきで長手方向が決まるのよね。

お月様のいわゆる表側と裏側で、表面の状態がかなり違うのはいまだに謎とされてるけど(表側は「海」と呼ばれる平らな部分が多い。餅つきウサギの模様を作ってるアレ。けど裏側はクレーターだらけ)、まぁそれなら物質の組成とか密度とか、あるいは内部構造なんかが不均一なんだろうと予想できるわけ。一方ともう一方が不均一なら質量にばらつきができて、テザー効果が出る、と。

テザー効果の原理はけっこう簡単。ある物体が地球の衛星軌道を回ってるとする。細かく言うと、その物体の重心が衛星軌道を通ってる。衛星軌道ってのは、地球を囲む円や楕円を作る、太さがゼロの曲線なわけだ。その線が、地球の重力と遠心力とが釣り合うところ。その軌道を通る物体を考える。軌道の線よりもちょっとでも外側の部分なら遠心力の方が重力より強いし、ちょっとでも内側の部分なら重力の方が遠心力より強い。てことで、この物体は上下方向に引っ張られてる。そしたらもう感覚で分かるよね。紐でもラグビーボールでも、引っ張られた結果、長手方向が上下になって安定する。「立つ」わけだ。

余談。宇宙船や宇宙ステーションの中も同じで、一応「無重量状態」と言われてるけど、地球に近い側は地球向きに微妙な重力が働いてて、遠い側は地球と反対向きに遠心力がちょっとだけかかってる。だから無重量状態を利用した宇宙科学実験は、要求精度にもよるけど、宇宙船の重心近くでやるのが理想とされてる。

国際宇宙ステーション(ISS)は準備段階で迷走して、設計が何度も変わった。その結果、アメリカとロシアが重心近くを陣取って、日本とヨーロッパの実験棟が重心から離れた場所に決まってしまったもんだから、なんか不公平感があるのよね(しかも一番前って、デブリに当たって下さいって言ってるようなもんじゃん)。けどそれってさ、自前の有人宇宙船を持ってるかどうかでの発言力の差なんだわ。そうなりゃ日欧は持たざる者として、スゴスゴと引き下がるしかないんですわ。くやしいのう。くやしいのう。

まぁ日本が開発中の HTV っつう無人貨物船は、スペースシャトルが退役した後の活躍が期待されてるから(大型の荷物が運べるってことで)、あるいは日本の実験棟 きぼう はかなり使える施設だから、運用で実績を上げれば、宇宙ステーションっつう国際的ムラ社会での日本の発言力も高まるんじゃないかと。

てことで、テザー効果ってのはこんな感じ。お月様も衛星だから例外じゃなかったってだけのこと。件のあの本、書いてることはやたらいい加減だったけど、それを元にいろいろ考えさせてくれたって意味じゃちょっとありがたかったかも。代金の元は取ったってことでひとつ。

また朝鮮日報を読み込んでたら(韓国世論の日本観って、諸手を挙げての礼賛かクソミソな罵倒かのどっちかだな)、面白いデータが出てたよ。

漫画が大差をつけて堂々の1位。まぁ分かってた結果だけどさ。2位のカラオケも分かるとして、3位の忍者って……なんでそんなに人気があるんだろ忍者。5位の侍より上かよ。忍びの者が表舞台に出て来ちゃまずいだろw まぁ独特な武器や魔術を使いこなして武術にも長けたスパイって、なかなかファンタジーな存在なんだろうなぁ。衣装も魅力的かも。

しかしおいらが観た唯一の忍者映画『梟の城』(1999) での忍者同士の暗闘はかなり陰惨だったぞ。あの映画のキャッチコピーで「世界に放つ!」みたいなことを言ってなかったっけ? あんなの世界に放ってくれるなよな〜。「忍者のリアルな姿はこうだったんです」と言われればそれまでだけどさ。確かに西部劇には「許されざる者」(1992) もあるけど、それは黄金時代の西部劇が綺羅星の如くあるからこそのアンチテーゼなわけで。

それを思うと、製作規模が世界レベルの超大作という意味で、本国産の本格忍者映画が、当時既に巻き起こってた世界的忍者ブームにいきなり水を差すってのはいかがなもんかと思ったね。ま、あんなクズ映画は結局世界の誰も気にも留めなかったってことで、結果オーライだったけどw

すし、空手、柔道、アニメとかその他大勢は順当かな。ていうか12位に別個に「日本のすし」って来てるんだけど、あれ?4位の「すし」と違うもんなの? 世界のすしって一体どんなのよw 我が輩は今、世界に問う。それは本当にすしなのか?

意外な大健闘は9位の盆栽。日本じゃいまだに「じいさんの地味な趣味」ってイメージがあると思うんだけど、世界じゃこんなにも盛り上がってるもんなのか。なんか盆栽の市でフランス人の買い付け業者をよく見かけるようになった、と何かで読んだことがあるけど、あながちでたらめじゃなかったってことか。

ラーメンと豆腐は、まぁ日本の食文化と言ってもいいと思うけど、なんかちょっと中国に申し訳ない気もするですよ。だってさあ、豆腐ってもろに中国からの輸入文化だし。ラーメンもねぇ、中国には日本のラーメンと同じものはないらしいけど、日本人は一般的に、ラーメンは中国のものだと思ってる人が多いと思うぞ。中華料理店で食えるしさ。

ていうか、ラーメンって一時期盛り上がりまくったよね。その流れで、おいらも「八戸らーめん」の開発スタッフに入れてもらったりもしたけどさ、あのブームの風潮自体はちょっとなぁ、ついていけないものを感じたりもしたよ。ほら、なんか変に硬派だったじゃないの。カリスマとされる料理人が腕組みしてる写真がやたら出て来て「かかって来なさい」とかw そんで「味へのこだわり」とか言いながら、奇天烈な食材や調理法を売りにしてみたり。言ってることとやってることが違うってやつで。とりあえず硬派が売りならテレビになんか出るな、とw

まぁ「それが個性」と、作る方も食う方も勘違いしてたんだろなぁ。ぶっちゃけ一発芸の世界でしたな。あと、その奇天烈な食材とか作り方についての説明がとにかくクドくてな。大衆料理はうまいかどうかだろ。うんちくや能書きでごまかすなよ。

そこらへん、芸術と娯楽の違いを見てるみたいだったよ。マニアックな少数派が激しく感動すれば満足なのが芸術。有象無象の一般大衆全員を楽しませて満足するのが娯楽。ラーメンは大衆料理だからもろに娯楽型なんだけど、マニアの発言力が高まってしまったから芸術路線に切り替える人たちが続出して、結局勘違いして半端なパフォーマンスでお茶を濁してるうちにブームが去ってしまった。

笑っちゃうのが麺の湯切り。麺をゆでるためのカゴ状のステンレス網(「メンキ」という道具らしい)。ゆで上がった麺が入ったメンキを頭より高く掲げて、一気に床の近くまで振り落とすことでお湯を切る。名付けて「天空落とし」!!

知り合いの中華料理屋のおやっさんが言ってたわ。「メンキ使うやつは素人。ザル(それ用の、柄付きの浅いステンレス網)使った方が麺が潰れなくてうまい。難しいけどな」。と、おやっさんはザルで麺のお湯を切って、おいらのためのラーメンを作ってくれたわ。おいしかった。まぁ流派や主義の違いってやつで、結果的にどっちの方が絶対的にうまいってこともないんだろうけど(スープと具の要素はさらに大きいし)、とりあえず天空落としはパフォーマンス的要素が強そうってことでひとつ。ネーミングからして、というか、単なる作業工程にそんなイカした名前を付けるというセンスからしてそうなんじゃないかと。「湯切り」で充分。

しかし「天空落とし」なんて、客向け専用の言葉なんだろうなぁ。関係者同士じゃこっ恥ずかしくて使えんよ。「おい新入り、お前の天空落としはまだまだなってないな。オレの本物の天空落としをよく見とけ」とか。普通言えんだろ。「大リーグボール1号」「光子力ビーム」は漫画の登場人物だから恥ずかし気もなく言えたわけで(そこらへん島本和彦の『炎の転校生』では、主人公の必殺技「滝沢キック」がヒロインにいじり回されてる)。あるいは「天空落とし」ってファンが名付けたのか?(これだと名付けた気持ちが分からないでもない)

ランキングに戻ると、そばが19位でなかなかの健闘。これに注目する外国人、けっこうな日本マニアかもw 中華文明な影響を受けて隅々までゴールデンゴージャス路線なラーメンに比べて、同じ麺類でもそばは地味だもんなぁ。脂っこくないから肉があんまし合わないし(出汁からして昆布や椎茸や鰹節のあっさり系統)。おあげや天ぷらを投入したって、どうしたって生ネギのストイックな存在感と黒々とした麺と海苔が全体のイメージを決定しちゃう。器もそれに合わせて地味だし、味も単調と言えば単調。

けど、アレルギーの人には申し訳ないけど、そばはいい。大変にいい。夏はザルで。冬はなべやきで(それはうどん)。なんつうか、デラゴッテリなラーメンばっか食ってると、おそばのすっきりさっぱり加減が恋しくなるのよね。鼻に抜けるそば粉の風味がまた素敵。なんかねえ、飲んだ帰りはラーメンで〆るってのが王道とされてるけど、おいらはどっちかつったらそば食いたいよ。けど夜中や明け方までそばを出してる店ってヌラーメンやほどはないのよね。

で、ジャポンのそんなワビサビを、外つ国の方々が分かって下さっておるのだとここは信じたい。ラーメンはまずいのに当たるとオエッとなるけど、そばはそこまでのハズレがないしね。

んで、外国の麺文化はどうか知らないけど、日本はさらにその他にも麺がありますな。うどんとそうめんと冷や麦。個人的にはうどんはあの太さと丸い断面に何らかの禍々しい生物チックな何かを連想しちまって苦手なんだけど、好きな人、多いよね。八戸市内にも大人気の専門店があるよ。そうめん、冷や麦はもうニッポンの夏に欠かせんでしょう。

けどラーメン屋にそば屋にうどん屋はよくあるけど、そうめんや冷や麦を出してる飲食店ってほとんどないよね。流しそうめんなんてもう見かけないし。てことは、日本オリジナルの小麦系細麺は家庭の味ってことで、これを好きな外国人こそが本物の日本通って気がしてきた。頑張れそうめん&冷や麦。ヒットチャート10位以内を目指せ〜。

もちろんそばは、さらにその上を狙うのだ。

あ、そうだ。うどんは既に四半世紀以上前に世界デビューを果たしてたわ。それはいまだに心酔者を生み出し続けてるマニアック寄りな名作『ブレードランナー』(1982)。あの映画のはじめの方で、ハリソン・フォードがパトカーの中でうどんすすってたわ。セリフじゃ "noodle" と言ってたけど、字幕ははっきりと「うどん」。見た目ももろにうどんだったわ。1992年のバージョンを観たら、それまでなかった「屋台からテイクアウトのうどんを買う場面」が追加されてたよ。主人公は常連さんらしい。あの映画じゃどのクルマもそうだけど、うどん屋の屋台も空を飛んでたw

麺類の話ついでに。ヨーロッパの麺と言えばスパゲティですな。そういえば、スパゲティとパスタは何が違うんだろ。ははぁ そういうことか。で、そこらは中国からマルコ・ポーロが持ち帰った食文化だね。と思ったらそれは俗説で、スパゲティはイタリア人のオリジナルだそうだ。けどイタリア人が「マルコ・ポーロが……」って言ってたぞ。しかし大人だなぁ中国。当事者が「スパゲティは中国から来た」と思ってるくらいなのに、「あれは中国のものだ」だなんて威張らないんだもん。「韓国起源説」の暴走ぶりとはえらい違いだ。

マカロニも派生したし。穴の開いた麺なんて、他にない独創性だと思うよ。なんか日本じゃマカロニはサラダかグラタンの材料に決まっちゃってる感じだけど、本場じゃどうなんだろ。スパゲティと同じ食べ方するのかな。だったらちょっと食ってみたいよ。フォークにからみにくそうだから、やっぱしぶつ切りにして、フォークで刺して食うのかな。あと、きしめんみたいに平たいのもあるよね(名前忘れた。きしめんもこの麺も、米で作ったベトナムのチャオファンも、うまいんだよなぁ。平たい麺が好きなんだと今初めて気付いた)。

この Wikipedia の記事でちょっと注目したところがあったよ。

「1980年代中盤くらいまでは、日本においてスパゲッティといえば、ミートソースとナポリタンが双璧をなしていた。イタリア料理の専門店も少なく、外食としては洋食屋や喫茶店などで食べられることが多かった」

うん、そうなんだわ。いまだにおいらの中じゃ、スパゲティと言えばミートソースとナポリタンが双璧。で、おいらがティーンの頃に通ってた喫茶店ってさ、珍しくスパゲティがメニューになかったんだわ。そんで「とうとうスパゲティやることにしたよ」ってそのメニューが、カルボナーラとボンゴレとペペロンチーノとペスカトーレ。双璧は!?

そこのマスター、通り一遍なサ店メニューがよっぽど嫌いだったんだろなぁ(その割にはピザトーストとかの定番はしっかりあった)。いやぁ双璧を期待してた(というかその二つしか知らなかった)おいら、かなりびっくりだったですよ。で、スパゲティの多彩さを初めて知った画期的な事件だったですよ。当時はまだ、日本の世の中のほとんどはミートソースとナポリタンしか知らなかったってのに。ああ、あの4つのスパゲティが今、口の中に蘇ってるよ(混ざってはいない)。

とはいえやっぱし慣れた味ってのもいいもんで。けどミートソースはまぁなんてーか、お子ちゃまの味って感じでね(偏見です)。やっぱしここはひとつナポリタンですよ。トースト、ピラフ、カレーライスと並ぶ、ニッポンの正しき喫茶店料理の王道かと。「軽食」。そうそうこの言葉がぴったりさ。

で、ときどき「喫茶店のナポリタン」をすすりに行っちゃうのよね〜。これはもう一生やめられないと思う。本場イタリアの味? ナポリタンに限り、知るかそんなの。

そのティーンの頃、親父と外食したんだわ。で、ガサツ野郎なおいらたち、「さっさと出て来てとっとと食えそうなの」ってことで二人してナポリタンを頼んだら(同じメニューを注文するのは早食いの基本)、出て来たのがなんだか凄まじくてアゴが外れそうになっただよ。いや、皿に乗ってるとこまでは普通なんだけど(そこから異常だったらかなり困るわ)、スパゲティ本体がカワイくラッピングされて皿に乗っかってるんだもんなぁ。ああびっくり。

花屋さんで花束を買うと、透明なフィルムでラッピンクしてくれるじゃないの。根元にはリボンを巻いて。あんな感じ。盛りつけ方法は、皿の上に件の透明フィルムを敷く。ナポリタンを盛りつける。風呂敷の要領でフイルムの四隅を上に集めて、リボンで巻いて留める。うむ、この状態を考えると、花屋さんのフィルムより柔らかい素材だったんだな。

どんなオトメ趣味よ。それを、見るからに野暮そうな男の親子が向かい合って食うんだもん、ほんとあれが運ばれてきた時はどうしていいか分からんかったよ。苦笑いしながら揃ってリボンをほどいて、「これ、包みから自分で皿にあけるのか?」「そのまま食うのかな」とか。

で、何だかよく分からないままそのまま食ってみたら、やっぱしというか、フィルムが邪魔で甚だしく食いにくい。しかも皿とフィルムが滑ってさ、ちょっと間違えるとまるごと落としちゃいそうな招かれざる緊張感。もうあそこじゃ二度と食うまいと思ったね。うん。

はふう。久しぶりに大きめの買い物をすることになったよ。ていうか先月からやたら出費してるんだけどさ。クルマ関係で。クラッチが滑り出してきたもんだからクラッチ丸ごと取り替えて、ついでにリアブレーキが液漏れしてたから修理して、今月は車検だから昨日クルマ屋に出して、ついでにエンジンのバキュームホースと後ろタイヤのベアリンクも取り替えて。もうこれだけで20万以上持ってかれてる。

で、貯蓄も過去数年間で最低の水準にまで下がってしまったんだけど、ここへ来て中古 iBook 購入決定。You どうにでもなっちまいな。新しい Mac がずっと欲しかったんだけどさ、高くて買えなかったのよね。今回お話を頂いた iBook は CPU が Power PC G4 1.2GHz で、今使ってる Power Mac G4 AGP と大体同じなんだけど、バスが太くなってるしグラフィックカードも Quartz Extreme 対応。なもんで実際の処理速度と描画速度は幾分かは速いはず。もしかして CPU の型番が MPC7447 なら、2次キャッシュ倍増でさらに増速。プロセスも180nm→130nmで高速化・省電力化が望めますな。それが意外と破格値なんだもん、そりゃ買うよ。買わせていただきますよ。チャンスは逃さんよ。

前に「Power Mac G4 1.42GHz デュアルの中古を買わないか」と持ちかけられたことがあってさ、そこまでのは必要ないから、と断ってかなり後悔したってことがあったもんで。

将来性を考えると Intel Mac がいいんだけど、贅沢は言っちゃいかんよ。どのみち買えないんだし。長らく Mac の主力 CPU として売りまくってきた PowerPC G4 とそのユーザを、Apple がいましばらく見捨てない方に賭けることにするっす。けど Apple は、切る時にはバッサリいきやがるからなぁ。

MPC7450 なら今のおいらのと同じだけど、iBook だと3次キャッシュなし。ちょいとヤバいかも……。

っつうか今回もまた Apple にカネ払わない、タチの悪い Mac ユーザなのさ〜。

『ペヤングだばあ』の「ぷちょへんざ」って "Put your hands up." だったのか。そうかそうか。

あのさ、去年の11月から毎日の仕事で Windows に触ってるんだけど、思ってた以上に Windows は使いやすくて重宝してるんだけど、どうにも腹に据えかねるイヤな癖がずっとそのまんまで。

Excel でクリップボードの内容が勝手に消えるのはほんとどうにかなんないもんかね。なんでそこまで忘れっぽいのかね。文字列をコピって、何かちょっと文字を書き足したりの軽い作業をして、さぁ貼り付けようとすると空打ち。もうこれ一日何回やらかしてるか分かったもんじゃない。その度にコピーし直し。正直あほらしい。

家でこんな馬鹿文を書いてる時ならまだしも、仕事で時間に追われてるときに何度もやられるとマジでムカツク。いい加減その事態には慣れては来たけど、だからってそれを普通に思えるわけでもないわけで。家じゃ Windows じゃないからそうゆーことは起こんないのよ。

うちの Mac は次にクリップボードを書き換えるかログアウトするかまで、コピーした内容をずっと覚えてるよ。OS が「漢字Talk 7.1」の頃から Mac OS X ver. 10.4.11 の今までずっとそうだぞ(10.5 はまだ買う予定なし)。Mac 式に慣れてしまったから、と言ってしまえばそれまでだけど、それでも、コンピュータが覚えた内容を勝手に忘れないってのは当たり前だと思うけんどどうでしょ。

ここ1年間使ってないけど、FreeBSD 上での KDE(GUI 環境を提供するソフト)でもそんな間抜けなことはなかったぞ。コピペが信頼できんのはちょっとなぁ。ていうかフリーソフト(FreeBSD も KDE も)にまで信頼性で負けてどーするつもりよ。

Windows XP は日本語フォント以外は見栄えも悪くないし、突っ込んだ使い方を求めなけりゃ特に勉強が要らなくて、感覚で使える。Mac オンリーの人は「Windows なんてダメダメ」って人がいまだにいらっしゃるかと思うけど、いやいや、そうでもないですよ実際に触った感じ。確かにフォントのビジュアル面は、アンチエイリアスが不完全だったり標準フォントが異常に醜かったりでまだ弱いところもあるけど、割り切れないこともないでもない。Vista で改善されてるしね。けど、この一時記憶の忘れっぽさは許せんなぁ。Vista や開発中の Windows 7 はどうなんだろ。ていうか Excel のみの仕様なんかな。

あとさ、おいらカナ入力なんだけど、何かの拍子に勝手にローマ字入力に切り替わってる時があるんですが。あれは一体何のおつもりでしょか。「全角/半角」キーを2回押せば直るんだけどさ。これもけっこうムカツク。

「全角/半角」キーといえば、あんな指が届きにくい半端なところに入力モードの切り換えボタンがあるっての、なんかすごく嫌がらせっぽいなにがしかを感じる。よく Escape や Tab と間違うんですが。ワープロ専用機の時代から、そこらへんの入力モード切り換えは手元で、親指で、というのが当たり前なんじゃなかったの? こちとらそれで慣れちゃってるんですが。ちなみに Mac もフツーにそうだよ。Windows、ユーザの使用状況のどこをどうおもんぱかればそんなイミフな仕様になるのかほんと疑問だよ。どれも細かいことだけど、気になって気になってしょうがないもんで。

インドがついに月探査機チャンドラヤーン1号を打ち上げたね。予定より半年遅れだったけど、今のところ打ち上げ自体は無事に成功したそうで、ロケット班はこの注目のプロジェクトで自分の仕事を達成できてホッとしてるんじゃないでしょか。次の難関は月の周回軌道への投入ですな(11月8日予定)。逆噴射ですな。他天体に向かった探査機の結構な数がこの難関で挫折してたりする。航法のミスや逆噴射エンジンのトラブルで。ほとんど火星探査機だけど。

日本の火星探査機 のぞみ はその段階に届く前にリタイアしたけどさ、地球の引力圏を脱出する時にメインエンジン(=火星到着時の逆噴射エンジン)がトラブって、それが失敗の一因になった。だから本質的には同じことなわけで。

ということで、軌道投入時の逆噴射というか、探査機に搭載されたメインエンジンの稼動の如何が勝敗を決するわけだ。のぞみ で辛酸をなめた日本は、かぐや であの時の借りを見事に返した。中国の月探査機 嫦娥1号」は1発目から成功した。ということで、地上からの打ち上げよりもそっちの方が気になったりして(地上からの打ち上げロケットは、普段の衛星打ち上げで実績を積んでるからね)。

この探査機搭載エンジンの推進剤、昔からどれも燃料にヒドラジン、酸化剤に四酸化二窒素を採用してる。この組み合わせは燃焼室で混ぜるだけで発火する上に、常温で液体だから貯蔵性もいい。おかげでタンク−配管−エンジンの仕組みが単純になるから、探査機を軽くシンプルに作れるってことで重宝されてる。動作の確実性も上がるし。性能も固体燃料よりはいい。けどそれでも事故が起こる。のぞみ で言えばバルブのトラブルだった。

そういえば1996年打ち上げの日本の技術試験衛星 きく6号も、同じタイプの国産最大級のエンジンでバルブにトラブルが出て、静止軌道に入れなかったんだよな。ていうかここまで機構が単純だと、エンコが起こり得るのは唯一の可動部品であるバルブ周り以外にないはずだけどさ。

そんなわけで、どこの国の探査機も同じ推進剤を使った同じ仕組みのエンジンを使うっつうワンメイク的な状況であるがゆえに、技術力というか品質管理力が試されるところですな。さて、

チャンドラヤーンのすごいところ。

周回軌道の高度がいきなり100kmという低さ。

狙ってますなぁ。嫦娥の方はなんてーか、中国政府の国威発揚って面が強いから、探査性能は控えめなのよね。とにかく失敗せずに確実に月に行くことが一番の成果だから安全第一。リスクは極力負わない。それでも自力で初めて他の天体に行くこと自体が冒険だから侮れんわけで。

日本は既に他天体探査の常連になりかけだから、目指す星に無事に到着しただけじゃダメで、最先端の科学的成果を挙げなきゃなんない。機会が限られてるから、かぐやは観測機器をたくさん満載してる。だからこそ推進剤込みで3トンもの巨体になった(嫦娥1号は約2,350kg、チャンドラヤーン1号は約1,300kg)。しかしまぁ日本の宇宙科学は常に科学的・技術的に目覚ましい成果が期待できないと政府の担当部署(特に予算関係)を説得できないらしくて、初めて月に行った ひてん は、月の引力を利用したスイングバイ航法の確立が目的(これで得た航法技術は、のちの日本製探査機に大いに利用されることになった)、次に月に向かった GEOTAIL は地球磁場が太陽風にたなびく様子の観測が目的だった。国威発揚なんて全然ないんですな。

てことで、嫦娥の軌道高度は200km。かぐやは100kmなんだけど、はじめのうちはもっと高い高度を取った。で、本格観測に入るために100kmにまで降りたんだけど、きちんと高度100kmにはならなくて、遠月点高度120kmの近月点高度80kmと、けっこうな誤差が出た。そのあと微調整したみたいだけど、月の引力は場所によって強かったり弱かったりで不均一なんで、そのあたりの精度を出すのは至難の業らしい。

ちなみに かぐや は役目を終えると月に突っ込むことになってるそうで。というのもその高度を保ち続けるには常に微調整が必要で、それには燃料と酸化剤が必要で、放置するといずれ誤差がたまってどっちにしろ月面に墜ちることになるんだそうで。月の低高度を飛ぶ探査機の宿命ですな。だったら推進剤が残ってるうちに誘導して狙った場所に落として、舞い上がる埃を地上の望遠鏡で観測して地質を調べよう、ということ。先例として、ヨーロッパの SMART1 が2006年にそれを成功させてる。実は ひてん の方が先にやってたんだけど、探査機のサイズが小さすぎて、点みたいな衝突の光がやっと見えた、という程度だったらしい。かぐや の質量は SMART-1 の8倍なんで、さぞや派手な衝突を見せてくれるんじゃないかと。

で、チャンドラヤーン1号はインドにとって恐らく、他天体に初トライというだけじゃなく、科学探査機の運用もいきなり初めてなんじゃないかって気がする。それなのに高度100km。明らかに最先端の科学的成果を狙ってる。チーム内じゃ技術者よりも科学者の方が優勢ってことかと。インドの事情ってのもあったかもしんないけど。インドは言っちゃなんだけど、一品ものの精密な装置を作る技に関してはまだまだ遅れてるらしい。きっと経験の蓄積も必要なんだろうな。ということで、搭載する自前の観測機器をあまり揃えられなかった。そこで世界中に声をかけて、観測機器を国際公募したのよね。

無人探査機にとって観測機器は存在意義そのものであり、有人宇宙船での乗組員にも当たる大切なもの。そこを自国産にこだわらず、とにかく一線級のものを積むことに決めた。この英断。嫦娥は中国国産の観測機器だけを積んでるし、高度200kmってことで、あまりそこらへんの成果は期待できない。かぐや やチャンドラヤーンとのコラボでどうにかなるかなって感じかな。

嫦娥のこの方針が政治的にどういう結果になるかってぇと、とりあえず国内的には手放しの歓迎を受けるだろうけど、国際的には「中国の宇宙技術はなかなかのものだ」くらいにとどまるかと。ところがチャンドラヤーンが成功すると、インド国内のウケは中国での嫦娥と同じくらいだろうけど、世界的なウケが違う。世界が提供した機器で最先端のデータが次々と得られる。機器を出した国やチームは、自分の手柄としてそれぞれの国内にアピールできるわけ。そしてインドはチャンドラヤーンの手柄として世界にその名を轟かせられるわけ。

宇宙探査は今の時代、「行きました」だけじゃ国際的にはあまり見向きもされない。技術と科学の新たな知識や見解をもたらさなきゃなんないわけよ。次に応用できる新技術を実証する傍ら、科学の謎を一歩先に進めなきゃなんないわけよ。巨額の税金を投入するんだから国内のウケももちろん大事だけど、世界的にどうウケるか、本質的な意味でインドの国際的立場をどう高めるか(つまり世界にどれだけ貢献できるか)、チャンドラヤーン1号はそこまでを狙ってる。

思えば中国の宇宙開発はほんと、内外への国威発揚だけが目的だったと言ってもいいかと。世界の役に立つことなんて今まで一度も考えたことがないのかもしんない。衛星の初打ち上げは日本のわずか4カ月遅れで、「東方紅」と名付けられたその衛星で何をしたかと言うと、人民解放軍の軍歌をエンドレステープで延々と放送し続けたらしい。バッテリーが切れるまでひたすら。まぁ日本初の衛星 おおすみ だって、衛星内の温度とかをいくつか測る程度の機能しかなくて、しかも熱設計もろくにしてなかったんで14時間程度で電波が途絶えちゃったから、衛星として役に立たなかったという点じゃ同じなんだけどさ。それにしても世界の上空から自国の軍歌を放送するというぶっ飛んだセンスに脱帽w

インドの方が、宇宙探査仲間として付き合っていきたいって感じがする。常識的な感覚をきちんと備えていらっしゃるというか。インドさん、日本と協力し合ったり競争し合ったりしながら、月を越えていろんな星に行こうぜ〜。

韓国もまた、自前のロケット技術で宇宙を目指してる(朝鮮日報: 2007/06/04, 2008/04/14, 2008/08/09, 2008/10/20)。初の韓国産ロケット KSLV-1 の打ち上げで、成功すれば「自主開発した人工衛星を自力で打ち上げる9番目の『スペース・クラブ』会員国となる」だそうだけど、どうも言ってることとやってることになんとはなしにズレを感じるというか。

とりあえず、フランス(3位)、イギリス(6位)と分けて ESA(ヨーロッパ宇宙機関。7位)もカウントすると、9番目の座席はイスラエルが既に押さえてるんだが(順位表)。ESA を除いても(実質フランスだしな)、衛星打ち上げに成功したと主張する国がある。他ならぬ北朝鮮(1998年)。まぁ主張だけで、外国が衛星の存在を確認したわけじゃないけどさ、韓国は北朝鮮の国威発揚は支持してるんじゃなかったっけ? 自分の都合が絡むとそこらへん無視ですか。ちなみにおいらも北朝鮮の打ち上げ成功は信じてないっすw

あと、イランが来年3月の打ち上げを狙ってるらしいけど、韓国の予定は来年の第2四半期。順位1桁台は危ないんじゃないのか。イランは打ち上げ実験を着実にこなしてるしな。あとブラジルも実力ありそう。開発が遅れると1桁どころかトップ10からも漏れちゃうかも。

それとさ、何か勘違いをされてるとしか思えないんだけど、「自力で打ち上げる」って、ロケットを完全に国産化するということではないのですか? 技術は輸入でも、モノは国産ということなのでは?

「1段目のロケットだけはすべてロシアで作られた後に引き渡される。」(2008/04/14)

あの、どこが「自力」なのでしょうか。

ロケットの1段目ってのは普通、容積でロケット全体の半分くらいを占める最大のパーツでさ、開発が一番難しいパーツでもあるのよね。日本の旧宇宙開発事業団(NASDA)は1969年の発足以来の弐拾有余年、1段目はアメリカからの輸入で済まして、簡単な2段目以降の開発に専念してたのよ。で、H-II ロケットでとうとう全部国産化したんだけど、初めての液体燃料ロケット1段目の自主開発が大型ロケットってこともあって、相当な難産だった。H-II の初打ち上げは1994年。

けど、それでも日本は世界で4番目の自力での衛星打ち上げ国なんですよ。1970年に打ち上げられた日本初の人工衛星 おおすみ。それを宇宙に運んだロケットの開発元は NASDA じゃなくて、東京大学宇宙航空研究所(後の国立宇宙科学研究所 [ISAS])だったのよね。ここの実用ロケットはルーツの気象観測用から既に自主開発路線。モノが自前どころか、世の中のほとんどのロケットがナチスドイツの大陸間弾道ミサイル V-2 を先祖に持つのに、ISAS のは基本思想から違うから、完全にオリジナル技術なんすよ。ISAS がウェブ上で公開してる冊子にあった言葉は、果てしなくカッコ良かった。

「学ぶべき先生がどこにもいないので、全部自分で考えて作るしかありません」

当時、世界じゃ V-2 の技術を元にした液体燃料ロケットが大手を振ってたんで(V-2 の開発リーダー、フォン・ブラウンは「液体男」と呼ばれてた)、ISAS が全段固体燃料ロケットで衛星を打ち上げようとしてるって話は、内外の誰からも醒めた目で見られてたらしい。でもやり遂げた。カコイイ! 日本初の人工衛星 おおすみ を打ち上げたラムダ 4-S ロケットは、いまだに衛星打ち上げ用としては世界最小なんだそうだ。実物(ランチャー付き)は上野の国立科学博物館で見れるぞ。

そんで、韓国としては限られた予算と時間で一足飛びに開発を進めるために NASDA の「継ぎ足し方式」を採用したってことかと思うんだけど、日本の場合での本当の功績者、ISAS のことが全く目に入ってないっぽい。開発をとにかく急いでるのは、次に予定されてた中型ロケット KSLV-2 をキャンセルして、打ち上げ能力が15倍も違う KSLV-3 にワープすることが決まったってことからも分かる。急ぐ気持ちは分かるけど、それは名誉を捨てて実利を取るってことなわけで。なぜそれを認めたがらないのかが不思議で。んでまぁロシアから1段目やエンジンを輸入する限り、どんなに打ち上げが成功しても「自力」の看板は掲げらんないと思うんだけどなぁ。

そこらの分別をどうもまだお持ちでないみたいで。「韓国初の宇宙飛行士」と銘打たれた記事があってさ、けど実際は、韓国政府がカネを払って韓国人が宇宙観光旅行をしたっつうレベルで、米ロじゃここらへんを区別して「宇宙飛行士」じゃなく「宇宙飛行関係者」と呼ぶことにしてるそうで。

まぁ日本の社会も、実質上は宇宙旅行関係者だった秋山豊寛を「日本初の宇宙飛行士」としてたりするけどさ。あ、でも「現在も旧ソ連認定の宇宙飛行士の資格」って書いてある。ああそうか、「宇宙飛行関係者」の分類は2003年以降だから、その前は区別がなかったのか。そこらへん気分的にすっきりしないけど、一般人がカネを積んで本当に「宇宙飛行関係者」になってしまう、そういう区分もできてしまった今の時代に、国家プロジェクトだからって宇宙飛行関係者を「宇宙飛行士」と呼んでしまうのはいかがなものかと。韓国政府は国民を欺いとりませんか、と。

それからね、KSLV-1 ね、2段ロケットなんだけどね、どうもね、韓国が自主開発してる2段目、固体燃料らしいのよ。ここらへんにも功を急ぐ韓国チームの気持ちが見えますな。固体燃料ロケットは開発が比較的簡単。昔はミサイルにそのまま応用できるからってんで、燃料の材料や配合、ノズルの設計その他は国家機密だったそうだけど、ISAS ロケットがこの固体燃料専門でさ、科学研究用途しか考えてないもんだから国家間のそうゆー緊迫した空気を読めなくて、優れたデータを論文にしてばんばん発表しまくったらしいんだわw てことで、もう固体燃料ロケット技術の一定のレベルは公開情報として完成してるっぽい。

固体ロケットは構造が単純なぶんだけ、液体ロケットみたいなリアルタイム出力制御ができない。予定通りの推力パターンを出して、燃料が空っぽになるまで燃えまくる。途中で止めることさえできない。だからこそ精密な打ち上げは困難を極める。そこまで行くと経験がものを言う。ISAS は1950年代から積み上げた膨大なデータと経験を持ってる。だから、液体燃料を使わずに惑星間軌道に探査機を投入するっつう超精密な作業までもこなせる(小惑星探査機 はやぶさ が実例)。

普通は全段固体燃料っつう ISAS みたいな芸当を避けて、固体燃料を使う時は中間段や最終段に液体ロケットを採用して、固体段で発生した誤差を吸収する(インドが得意)。KSLV-1 は2段式。そして2段目は固体燃料。軌道投入精度、かなりアバウトになりそうだなぁ。けどそれを言うなら、1970年打ち上げの日本初の人工衛星 おおすみ も、予定から大幅に外れた軌道を飛んだらしい。

日本の場合はそれから先、予定軌道から多少ずれてもあんまし影響のないジャンルの科学衛星を打ち上げることで対処した。X線観測衛星とか磁気圏観測衛星とか。そんで打ち上げ経験を積んで、精度を上げていった、と。しまいには全段固体燃料のまま彗星、月、火星、小惑星、金星にさえ探査機を送れるくらいにまでなった。実は打ち上げの最後に衛星/探査機側の液体燃料エンジンで帳尻を合わせてたんだけど、そんな微調整でどうにかできる程度までの精度を、ISAS の固体燃料ロケットは保証してたっつうことで。

韓国もまたこの職人路線を行くつもりなのか。たぶん違うだろなぁ。固体ロケットはサイズに限界がある。世界最大級の固体燃料ロケット M-V(開発元はもちろん ISAS)でも、液体ロケットを含めて打ち上げ能力を比べると、小型と中型の間くらいだった。ICBM だったら充分な大きさだけど、衛星打ち上げビジネスに参入するにはいささか小さい。

となると、KSLV-1 の2段目が固体ってのは、ただの腰掛けってことになる。本命の液体ロケットをじっくりと開発してる最中なんだろうけど、やっぱしここでも「何でもいいからとにかく既成事実を作りたい」っつうなりふり構わなさが見えますな。ま、固体ロケットは中型あたりまでの静止衛星のアポジエンジンにも、大型ロケットのブースターにも使えるから、あって困る技術じゃないけどね。でも2段目じゃないわけで。

いや、やっぱ普通は、さっきも書いた通り打ち上げ精度の面から、下段には固体を使っても上段は是非液体になるはずでして。逆ですな。どうも KSLV-1 ってのはつぎはぎ的な印象を受けますです。ああでもデータを見ると、ペイロード(積み荷の最大重量)が低軌道で100kg程度だから、上段を液体にするとかえって構造重量が増えて効率が落ちるのかも。増強版の KSLV-3 も低軌道1,500kgじゃ M-V 以下(M-V は公称1,850kg。実際は2,300kg)。イタリアが中心になって開発中の固体ロケット ヴェガ と同じ程度か。

ああやっぱしヴェガも、最終の4段目は液体燃料だわ。定石通りヒドラジンと四酸化二窒素だね。いやちょっと待て。ペイロード重量1,500kgは低軌道じゃなく太陽同期軌道なのか!? おお、そしたらこりゃあ M-V を超えるんじゃありませんこと? よく見たら全長・外径が M-V と同じくらいだし。しかも打ち上げ場所は地球の自転速度を存分に使える、赤道直下の仏領ギアナ。M-V が下らん政争に巻き込まれて無意味に退役させられた今、固体ロケットの本拠地はイタリアに移動しとったか。うーん。

ていうか日本の次なる小惑星探査機 はやぶさ2(たぶん仮称)は今のとこ、ヴェガで打ち上げる方向で話が進んでる。はやぶさ を打ち上げた M-V に比べてパワーが足りないんじゃないか、M-V でさえ既にギリギリだったのに、それでも能力が足りなくて軌道力学マジックでやっと下駄履かせたのに、と心配してたけど、おもっきし行けそうですなこりゃ。太陽同期軌道のペイロード重量は低軌道の半分程度とすると、ヴェガは低軌道で3,000kg行けるってことになりますな。はやぶさ を打ち上げたバージョンの M-V の低軌道打ち上げ能力は2,300kgだったからなぁ。こりゃ余裕っぽいですな。

でもぶっちぎりに違うってほどでもないんで、小惑星の軌道への直接投入は次回も無理ですな。てことは はやぶさ がやった EDVEGA 航法リターンズですか。あれは1年間余計に飛ぶから、探査機各部への負担が大きくてな。ヴェガはタダで打ってくれるって言うから贅沢は言えんけんども。

んで、いくつか疑問を感じる KSLV-1 なんだけど、明日はもっとヤバい問題を取り上げてみようかと。つまり、そもそも韓国は本気で半島本土からの衛星打ち上げなんつう無茶をやらかすつもりなのか? いや、それちょっと待った! という話。

あのさ、最近さ、「セレブ」ってのが幅を利かしてるみたいじゃないの。しかしまぁ大した好景気でもないのに、しかも世界同時株安が来ちゃって景気が腰砕けしてるってのに、まぁなんてーか、お盛んなこって。

で、なんでいきなりこのセレブとかいう連中が降って湧いてきたのか疑問だったんだけど、考えてみれば昔からいたわ。名前が変わったってだけだったわ。

昨今よりもっともっとごっつい好景気だったバブル時代、彼らは「ハイソ」と呼ばれてた。敗訴じゃないよ。まぁ主に形容詞的用法で、「ハイソな暮らし」「ハイソカー(ハイソなクルマ)」なんて感じでね、セレブみたいな「雲の上の人種」的な意味合いはなかったわ。要は羽振りがいい暮らしをしてればハイソってわけで。好景気の世の中で一発当てれば誰でもハイソみたいな。そこらは違うけど、大体のところはセレブと同じ感じだったよ。

セレブは育ちの良さも重視されるみたいだけど、それだってバブル時代からハイソを保ってる家で蝶よ花よと育つ程度でいいってだけで、「名家」と似てるけど歴史の重みは大したことなかったり。明らかに「旧家」じゃないし。家柄とか品格とかが関係ないってのが軽いのよね。

それでさ、なんてーの、セレブっつう新しい言葉で、崇める人も崇められる人も酔っ払っちゃっていい気分みたいな雰囲気だけど、やっぱ昔からこういう人たちっていたんだよね。だから、それを表す言葉もきちんとあったんだよね。ちゃんとそれ用の表現があるのに別な格好良さげな表現を使うってのは、どっかこう、無理してカッコ付けてるっぽいような気がして。本質を悟られないように&悟らないように自分自身をごまかしてるっぽいような気がして。端から見るといささか滑稽というか。

まぁその古来からの貴重な言葉は何かっつうと、ほんと申し訳なくなるくらい簡単でさこれが。それはつまり、

成金。(←マウスで選択してね)

なんか彼らの威光が一気に地に落ちた感じがする…… (^_^;)

あ、しまった。今日は韓国ロケットの続きを書くはずだったわ。すまんこってす。

おとといの続き。韓国の KSLV ロケットへの疑問。打ち上げ場所編。

衛星打ち上げの場所はどこでもいいってわけじゃなく、安全と効率を考えるとちょっとした条件が付く。安全面は単純に「ロケットが飛んでいく方向に、なるべく人が住んでいないこと」ですな。ロケットは国境を越える。てことで、打ち上げ中に他国の領空を飛ぶ予定の場合は、打ち上げ国は事前にその国に通告しますな。と同時に、万が一ロケット本体や部品が落ちてその国に被害が出た場合、打ち上げた国家や企業が全額を補償することを約束するんですな。1段目やブースター、フェアリング(超音速の向かい風から衛星を守るカバー)は打ち上げ成功でも確実に下に落ちてくるから、その場所の安全も確保できなきゃなんない。日本の場合は落下場所は公海上に設定して、打ち上げ日はその海域に船舶を入れないようにしてる。

効率も考えると、ロケットを打ち上げる方向も大事になる。日本には打ち上げ基地が2つある。どっちも鹿児島県。大隅半島の東海岸の内之浦宇宙空間観測所と、種子島の東海岸にある種子島宇宙センター。東海岸にあるのは、衛星は東向きに打ち上げることが多いから。地球の自転速度を利用しようってわけ。これ、赤道に近い方が有利なんで、どこの国もなるべくそうなるように打ち上げ施設を決めるわけ。てなわけで日本だと鹿児島県なのよね。沖縄の方がもっと有利なんだけど、たぶん交通の便とかでこうなったかと思われ。あと沖縄は飛行機がいっぱい飛んでるからね。しかも外国の軍隊の。それが理由でロケットを飛ばしにくいのかもしんない。

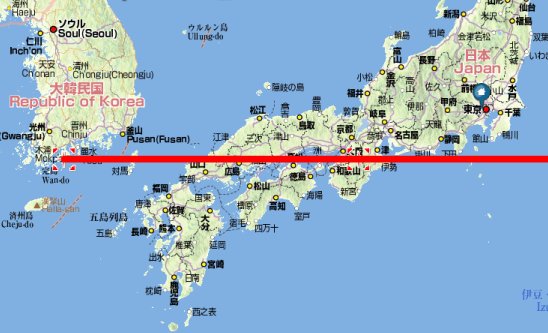

てことで、南か北に打ち上げる極軌道とかそういうのもあるけど、基本は東向きなんですよ。てことで、韓国もロケット打ち上げ施設を建設する場所として、定石通りに本土最南端付近の、東に海が開けた地域を選んだ(下の地図は朝鮮日報の記事から)。

「外羅老島宇宙センター」と言うのか。ふむふむ。この記事は2007年のだから、現在は土木工事は完成してると見ていい感じだな。

本気でこの土地に作っちゃったのか。

考え直す気はないっぽいな。

なんかここ、すごくヤバいんですけど。

ていうか韓国の本土からだとどこもヤバいんですけど。

衛星は真東に打ち上げる場合が多い。

そこにあるのは日本。YAHOO! 地図で見てみましょうか。

外羅老島宇宙センターから真東向きに、赤線を引っ張ってみました。もろに赤線に引っかかってるのは、対馬、山口県、広島県、岡山県、淡路島、大阪府、奈良県、三重県ですな。北半球の中緯度ってことで、実際はコースは南向きに微妙にカーブするんだけど、そしたら三重県が外れて徳島県と和歌山県が入るかなぁ。これめちゃめちゃヤバくないですか? 西日本の人口密集地帯をずーっと横断ですよ。あと、コースが逸れれば、京都、名古屋、東京圏までの直撃も考えられなくもない感じ。

とりあえずロシア製の第1段はどこに落とすつもりだろ。打ち上げが成功しようが失敗しようが、1段目は必ず下に落ちてくるんだけど。どう考えても日本の領内。対馬と山口県の間の海域かな。まさか瀬戸内海に狙って落とそうってわけでもないだろうし。船に当たっちゃうよ。大阪周辺の海は特に交通量が多そうだぞ。

もし KSLV ロケットがまるごと日本の大都市圏に落ちたら、被害額はどんだけになるかなぁ。で、それを全額補償する覚悟、韓国政府にはほんとにあるのかなぁ。KSLV の1段目はロシア製。ケロシンだから灯油みたいな燃料を積んでるわけで、これが上から降ってくる。墜落の衝撃で発火するかもしんない。まぁロシアの他のロケットや中国のロケットが大量に使ってるヒドラジンだと猛毒だから、それに比べるとましかもしんないけどさ。そして2段目は固体燃料。ここらで落ちるとしたら、2段目は燃料満載かも。固体燃料の燃焼力は素晴らしいものがあるぞ。カーボン製のノズルがギリギリ耐えられるくらいだからな。

中国が月探査機 嫦娥1号を打ち上げた時、ロケットの部品が民家に落ちたってことがあった。幸いケガ人がなくて、しかも中国国内での事故だったから、国際的な問題にはなんなかった。

日本がドイツの実験衛星 EXPRESS の打ち上げに失敗した時は、衛星は地球を2,3周してアフリカのガーナに落ちた。これまた幸い無人地帯だったんで、実際の被害はなかったらしい。

まぁ爆弾を積んでるわけじゃないから被害も限定的だろうけど、それでももしそれが起こってしまったら、もう韓国はこの基地から打ち上げできなくなるんじゃないだろか。いや実際、日本政府は激しく抗議するでしょ普通に考えて。それでもそこから打ち上げ続けるとなったら、これはもう韓国政府の常識を疑うってことになる。ていうかロケット打ち上げ基地をそんな場所に建設しちゃってる時点で、おいらは韓国政府の常識を既に疑ってるわけだけど。

つうか、1998年に北朝鮮が人工衛星の打ち上げに成功したと主張したあのテポドン事件。日本の東北地方(けっこううちの近くだった)をまたいで、太平洋に落下したわけだ。日本政府にとっては、海に落ちたのがロケット部分だけだったのか積み荷(衛星か爆薬代わりのおもりか、データ取得用の計測機器)もろともだったのかはあまり重要じゃなかった。ミサイルだかロケットだかの兵器らしきものが、無断で自国の領空を突っ切ったことが問題になったわけだ。「(いろんな意味で)危ないじゃないか」と。それと「なめんなよ」と。

そんで北朝鮮の甘い予想を超えて、日本国内は蜂の巣をつついたような大騒ぎ。その結果、日本は自前で偵察衛星(情報収集衛星)を保有することを決定。本当に打ち上げた。北朝鮮は自分で自分の首を絞めちゃった。それまで「日本は宇宙を軍事利用しない」と国会で決めてあったのに、「衛星偵察なら OK」っつう大義名分が立っちゃったのよね。「日本の再軍国化を絶対に許さない」と言ってる韓国と中国もこの言い分を認めざるを得なかった。この顛末を韓国政府が知らんとは思えないんだけど。お願いだから日本を軍事的に刺激しないでくれよ。世論の歯止めが万が一利かなくなったらどうしてくれんのよ。軍国主義に逆戻りだなんてあたしゃヤだよ。

日本の東北地方北部は東西方向の広がりが薄い上に、人口密度も日本にしては大したことがない。だからテポドンの時はもともと大惨事にはなりにくかったけど、今度の韓国ロケットは日本の中国地方と近畿地方の上を飛びそう。おもっきし東西に広がってますですよ。人口密度が高くて、しかも産業集積地帯ですよ。打ち上げに際しては紳士的に日本に対して事前通告があるかと思うけど、それでも反対意見が続出するんじゃないかねぇ。日本政府だって、言ってしまえば東北の田舎よりこっちの方が価値に思ってるだろうし。

ていうか、その恐れがあることは充分に予測できるわけ。で、それを知ってるはずなのに気にせず基地を建設してる韓国と、気付かないのか黙認してるのかの日本。何だろうな、両国政府の間でとっくにそのことについて取り決めとか出来上がってるんだろうか。そうならまぁいいけど、どちらかの政府からの公式コメントが欲しいところですな。

日本の場合は、東側は太平洋なわけで、日本から打ち上げたロケットはほとんど公海上を飛ぶことになる。極軌道に打ち上げる時はインドネシアとオーストラリアの上空を通るんだけど、一応今まで、その国々に迷惑をかけたことはない。H-IIA ロケット6号機が極軌道打ち上げで失敗したけど、ロケットの破片はフィリピン海に安全に落ちたらしい。というかまぁ、日本は人口密度が高い地域を避けて飛ぶっつう芸当ができるしね。内之浦から極軌道に向けて打ち上げた M-V ロケットが、真南にある種子島を避けてドッグレッグコースで飛んだこともあったし。

韓国じゃなくてもどこの国でも、初めて衛星を打ち上げるのに、いきなりそんな凝った操縦をするとは思えんのよね。成功第一だから、余計なことはできるだけしたくないはずなんで。韓国の外羅老島宇宙センターの場合は、東側に人口密集地があまりにも近いんで、打ち上げ方位角をちょっと変えたくらいじゃ避けきれるもんでもないし、おもいっきし変えたら「自国本土の最南端」っつう地の利が意味なくなっちゃうし。

結局、韓国は隣国への被害の可能性よりも、自国の便利を取ったみたにい思えるわけで。その時はその時。なんとかなるさ。ケセラセラ。大丈夫か韓国。

ここらへん、イスラエルは比較的慎重だった。イスラムの敵対国が居並ぶ東向きへの打ち上げは諦めて、反対側の、地中海上空を飛ぶ西回りコースを選んだ。やっぱ無用な争いは避けたいんだな。これ、地球の自転と逆向きだからかなりロスがあるんだけど、それでも強引に打ち上げて成功したわけ。逆向きだからもう真西じゃなくてもいいわけで、たぶん海が開けてる西北西に向けたかと。打ち上げ場所はイスラエル南部のバルチマン空軍基地。エルサレムの近くかな。

それでもコースと思しきあたりにはクレタ島ありマルタあり、人が住んでそうな地域が点在しとりますな。ていうかシチリア島に落ちたらどんな報復があるか……考えただけで恐ろしいっす (-_-;) さらに向こうにはサルディニアとスペインもある。できるだけ安全な方角とは言え、イスラエルは打ち上げごとに相当な覚悟をしてるかと。日本は打ち上げごとに、ブースターと第1段の落下予測海域に船舶が入らないようにしてるけど、多くの国の権利がひしめいてそうな地中海じゃ、かなり難しい交渉を毎回強いられるんじゃないかと。

いや、かえって真西に打ち上げた方が、リビアやアルジェリアの砂漠地帯の上を飛ぶからもっと安全かな。まーとにかく、あの国はあの国でどうにかしてるみたいなんですよ。で、韓国の「どうにかする」の方法を知りたいんですが。

まさかケセラセラの一点張りじゃないでしょうね。日本政府、韓国政府に説明を求めてくれ〜。

あ、もしかしたら、南向きにしか打ち上げないのかな。それだとずっと安全ですな。真南に沖縄があるけど、日本の領土に当たる確率で考えれば明らかに低いしね。けど極軌道にしか打ち上げられない基地って、かなり価値が低いと思うんだ。とりあえず衛星打ち上げビジネスで一番需要がある静止衛星は無理。その制限を受け入れてまでも自国領土から打ち上げたいのか、それともケセラセラで東向きにも打ち上げちゃうのか。そこらへんはっきりしてほしいんですよ。

iBook。

買っちゃった(ニヒヒ)。

PowerPC 1.2GHz(もちろんシングルコア)。今となっちゃ遅い部類だけど、今まで使ってきてる Power Mac G4 1.25GHz よりは期待できるわ。CPU の型番を調べたら MPC7447 だし。Quartz Extreme 対応だし。まぁ画面が12.1インチなのがアレだけど、そのぶん小さくて持ち運びしやすいってことでひとつ。

んでまぁ早速ニコニコ動画を見てみたんだけど、どうも最新版の Adobe Flash Player が重いらしくて、PMG4 よりはマシだけど、若干カクカクが残っちゃってるなぁ。そこが残念。コメントを消せば普通に見られるからまぁいいか。けど PMG4 じゃお手上げだった zoome がちゃんと見れるのが嬉しくて(秒速12コマくらいだけど)。

画面で言えば、2005年製らしいんだけど、ちょっと視野角が狭い感じ。あとバックライトの立ち上がりが遅めかな。2分くらいで全開になるから問題ないけどさ。売ってくれた人と直接お話してから買うことを決めたんだけど、画面の暗さを少しほのめかしたら、ちょっと焦ってたな。いやいや、悪いことしちゃったです。まぁそれでも「大したことない」と踏んで、値切ったりはしなかったけど(提示価格が既に破格だったし)。その話、サクッと流してよかった。

画面が小さいのは……まぁしょうがないやね。おいらの初 Mac の LC 575 は13インチだったけど、800×600だったもんなぁ(今回買ったのは1024×768)。実質こっちの方が広い、と。少しでも広く使うべく Dock は最小設定だす。消せばもっと広くなるんだけど、使いにくくなっちゃうんで。それにしても Dock って便利だよなぁ。ちなみに 10.4 の売り物の Dashboard と Automator は今までほとんど使ったことなしw なくても別に……って感じ。

ファイル検索の Spotlight は便利だけど、Spotlight に仕事を奪われた Sherlock はもうすっかり日陰者だな。前は強力な検索機能だったのに、強制的に宗旨替えさせらてからはもう何をどう使っていいのやら。あ、数年ぶりに立ち上げたら(今まで存在さえ忘れてた)、翻訳機能が使えそうだな。そうかそうか、ネット上の無料サービスをまとめて使えるようにするっつうコンセプトなのかな。やっぱしよく分からん。辞書があるけど英英辞典じゃなぁ。eBay が使えるったって、もうこれヤフオクに負けて日本市場から撤退したっしょ。「フライト情報」? 絶対使わなさそうだけど、とりあえず出発に「三沢」、到着に「羽田」って入れてみた。検索結果ゼロ。何なのこの投げやりさは。

んでさぁ、ちょっとすごい発見しちゃったのよ今回のお買い物で。うふ、ぬふふふふふ。

"Garage Band" がバンドルされとるぅ〜 \(T▽T)/

DTM ソフト欲しかったんだ〜。ま、「それでお前は何ができんのか」と言われたするとかなりアレなんだけど、とりあえずいじってみたかったってことでひとつ。タダで手に入るとはな〜(ホクホク)

前に、韓国は海上打ち上げをやるって聞いたことがあったんだけど、あれはどうなったんかいの? 「海上打ち上げ」ってのは、水に浮かぶ打ち上げ基地を船で公海上の適当な位置に移動させて、または打ち上げ設備がある船でそこに行って打ち上げる、というやつ。一応欧米で事業として成り立ってる。

てっきり韓国じゃ独自か技術導入の形で海上打ち上げする方向で話が進んでると思ったのに、なんでまた自国内の固定施設から打ち上げることになったんだろ。これ、打ち上げ場所を広大な公海上である程度好きに決められるから、固定施設を持つより便利な場合が多いと思うのよね。日本、アメリカ、ヨーロッパの地上打ち上げ施設の場合、東と南に大洋が開けてるんで、打ち上げ方向の自由度が高くて比較的便利な方かと。ま〜日本の場合は地元漁協との交渉が必要なんで、打ち上げ時期に制限があるけどね(基本、2つある基地それぞれで、夏期と冬期の年2回ずつ打ち上げ OK。関係はけっこううまくいってるっぽい)。で、それ以外の国はいろいろと工夫するしかない。

ロシアと中国は、海に面した打ち上げ施設は今はないけど、ロケットの1段目を無人の原野に落とすことにしてる(中国は自国領内。ロシアの打ち上げはカザフスタンが代行してて、カザフスタン政府が自国の原野をその用途で使ってる)。打ち上げ方向も、普通の衛星も極軌道衛星も打ち上げてるんで、特に問題はなさそう。「公海を使えないなら了解済みの有り余る土地を利用しますよ文句ないでしょ」っつう力技w ていうか力技に思ってたけど、打ち上げごとに公海の一部を一時的に占有するよりだったら、自分の縄張りだけで始末をつける方が偉いような気がしてきた。

で、韓国の場合は東に開けた無人の海がない。自国領土も安全地帯に設定できそうにない。てことで海上打ち上げが唯一の実用的な手段っぽいんだけど、何がダメなのかな。

大型化狙いかな? 海上打ち上げだと規模にいろいろ限界が付きそうだからな。実際にシーローンチ社が運用してるロシアのゼニットロケットは日本の H-IIA ロケットよりも大きいんだけど、「運ぶ時は横倒しで、打ち上げの時に立てる」なんて荒技ができるからこそ海上打ち上げが可能だったりして。H-IIA じゃ折れちゃうよ。ロシアのロケットは伝統的に、半完成状態で横倒しにして、貨物列車で運んでるからなぁ。そんで現場で鳶職がロケットにロープ結んで一気に引き起こすとか。すげえよ。

あ、韓国の KSLV シリーズも1段目はロシア製だから、自国製の2段目と段間部を頑丈に作ればできないこともないような気がする。てことで韓国さん、どうでしょ海上打ち上げ。

陸上からがいいんなら、いい条件を持った外国の土地を借り上げるのも手だよ。日本の宇宙開発事業団は一時期、キリバス共和国のクリスマス島のだだっ広い土地を借りてた。宇宙往還機 HOPE(無人のスペースシャトルみたいなもの)の着陸場所としてだったけど、将来的に打ち上げ施設も作って、そこから H-II ロケットを打ち上げるつもりでもいた。種子島はさっきも書いた通り、地元漁協との関係で打ち上げ時期が限られてるもんだから、将来、受注が増えたら打ち上げサービスが間に合わなくなっちゃうからってことで。

けど HOPE は開発凍結になったし、H-II/H-IIA は思ったほど打ち上げ機会を作れなくて種子島宇宙センターだけで間に合っちゃってるから、その土地はキリバスに返しちゃったのよね。日本から遠いってのもまずかったかも。でも赤道近くで東側はひたすら公海が広がってて、特に静止衛星を打ち上げるにはかなり条件がいい場所なんで、今は中国がその土地の借り上げを検討中とか。

てことで韓国さん、公海上とか海外の土地の賃借とか道はあるんだからさ、日本の都市圏上空を飛ばす気満々に思えるロケット打ち上げ基地「外羅老島宇宙センター」、放棄していただけませんでしょうか。

もうかなり前のニュースになっちゃうけど、国際宇宙ステーション(ISS)関係で笑っちゃった話があってさ。

「きぼう」実験室の空調停止は10人全員集合が原因(読売新聞)

2008-06-17 15:08:05

【ジョンソン宇宙センター(米テキサス州)=山田聡】国際宇宙ステーション(ISS)に設置された「きぼう」の船内実験室の空調の一つが米中部時間の5日朝から、約5時間40分停止したのは、日本人宇宙飛行士の星出彰彦さん(39)を含め10人の宇宙飛行士が、実験室に約30分間滞在したためであることが宇宙航空研究開発機構の調べでわかった。

初入室を祝して、船内を泳ぎ回った10人の体から出た汗や息に含まれる水分に、湿気を取る装置のセンサーが正常に作動したため、停止したと見られる。

宇宙機構によると、船内実験室の定員は、実験装置がすべて装備された状態で最大4人。センサーも4人から排出される水分量を想定していたが、初入室時には装置は少なく、広いスペースがあったためISSにいた全員が実験室に集合した。

そのときの10人が泳ぎ回る映像をニコニコ動画で見たけど、ほんと10人は想定外だったんだろうなぁ。しかもあんなにはしゃいじゃったら、皆さんの体からいろんなもんがそりゃあいっぱい出てくるだろうよw きぼう もいきなり厳しい試運転を強いられましたな。ま、故障とかは何もないみたいでよかった。

しかし ISS にいらした皆さん、よっぽど広い空間に飢えてたんだろうね。ていうかそのうち7人はスペースシャトルで来た連中だから、長期滞在組は3人だけか。あ、でも交代要員もいたのかも。

きぼう は今は空っぽだけど、これからは実験機器を搬入して据え付けるそうだから、空間は狭くなっちゃうのよね。たぶん設計通り、4人入ればキツキツになるってくらいかと。しかもそうなると、連日実験実験で遊んでる余裕もなくなるだろうし(実験テーマの集まりが悪いと聞いたことがあったけど、今はどうなったろ。星出さんも「募集中」と書いた紙を出してたし)。

しかしさー、おいらは きぼう にはちょいと懐疑的だったよ。「日本初の有人宇宙施設」なのは分かるけど、80年代の技術で大丈夫なのか、とか。そもそも ISS 自体が満足に稼動するのか、とか。その実用的な疑問はこれからの運用で実証していくしかないんだけど、とりあえず各国のメンバーから歓迎されてるのがよく分かって、なんか嬉しくなっちまったよ(単純)。

入り口に下げられた きぼう の暖簾、いいセンスしてるよ。で、10人もの宇宙飛行士がみんな入り口に集まって、めちゃめちゃワクワクして施設開きを待ってるんだもん。ISS の中でかなり愛される、もしかしたら ISS の象徴とさえ世界中に思われる、そんな施設になるような気がする。

実際、きぼう の実験施設はやたら充実してるからなぁ。各国の立場を徳川幕府に例えると、アメリカが将軍家、ロシアが譜代大名、ヨーロッパと日本が外様大名って感じかな。外様は外様らしく、条件のあまり良くない隅っこの区割りに追いやられちゃったのよね。で、ヨーロッパは ISS 計画があんまし迷走するもんだからハナっから乗り気じゃなくて、自前の実験棟は日本と違って、お付き合い程度の小型のものを作った。

日本はというと、外様という立場をよく分かってなかった。メリケンの旦那からビッグプロジェクトに声をかけられて、実力を認められたと勘違いして舞い上がって、すっげえ気合い入れたモジュールを計画した。本体はヨーロッパのと同じくらいのサイズだけど、それとは別に物置(補給部)があって、さらに「暴露部」っつう宇宙空間に晒した実験パレットとマニピュレータ(ロボットハンド)を装備。宇宙環境そのものを利用した、かなり突っ込んだ実験ができる。マニピュレータはカナダの技術が一番進んでるんだけど、日本は自力開発にこだわって、ついに完成させた。試作品を何回かスペースシャトルに乗せてテストしたりしてたな。技術試験衛星7号にも搭載して動作実験したっけな。

しかも勘違いから始まったとは言え、自前の輸送手段を持たないとナメられるってことはけっこう早くから分かってて、それまで持ってなかった大型ロケットとスペースシャトルの開発まで始めた。日本は無人技術に専念してたけど、ヨーロッパが計画してたシャトルは有人を前提にしてた。で、日本はそっちにも色目を使ったりしてアメリカをやきもきさせたり。結局日欧のシャトル計画はどっちも頓挫したけど、とりあえず無人貨物船の輸送手段(大型ロケットとランデブー・ドッキング技術)だけはそれぞれが自力で確保した。貨物船本体は、ヨーロッパは完成。日本はまだ開発中だけど、五里霧中だったシャトル開発と違って、こっちは完工のメドが立ってる。これで完全にはアメリカにおんぶにだっこってわけじゃなくなった。

昔日、日本に声をかけたアメリカとしては、有人宇宙飛行と大容量輸送の基幹技術の圧倒的な差をちらつかせて、金だけ出させてやろうっつう腹だったみたい。けど思惑に反して、日本がそんなごっついおみこしを一気に作り始めてしまったからさぁ大変。なんだかんだで一定の発言力も持ってしまって、ISS 計画が米議会に叩かれて消えそうになるたびに、ヨーロッパと肩を組んで「しっかりしろてめえ、こちとらもう後にゃ引けねえんでぇ。今さら『できません』じゃ筋が通らねえぜ。おっとその新しい案じゃうちのみこしが台無しだ。もっぺん練り直しやがれ」とすごむ有様。

そんなさなかにスペースシャトル・コロンビア号の空中分解事故。ISS 建設計画はさらに遅れることが必至になった。しかもシャトルが当てになんないことがはっきりした。かくなる上は ISS 完成を、少ないシャトル輸送回数でさっさと切り上げなきゃなんない。さらなる計画縮小ですな。そこでアメリカが泣いて捨てたのが、セントリフュージっつう生命科学の実験施設。これを ISS に運ぶのを諦めた。

実はこれ日本製なのよね。きぼう をシャトル打ち上げ3回をかけて運んでもらう代金として開発してたのよ。で、ISS の計画変更で製作途中でキャンセルされちゃったんだけど、そこはアメリカ側の都合ってことで日本の義務は完遂したとされて、きぼうそのものが縮小 ISS 計画から削られずに済んだ。後に残ったのは「一生懸命作ってたセントリフュージが無駄になった」という忸怩たる思い。アメリカも残念だったろうけど、まぁ特に日本は「もったいない」の国だからね。コ・ノ・ウ・ラ・ミ・ハ・ラ・サ・デ……。2015年から、アメリカはシャトルに替わる新規の輸送手段の運用を始める計画(もっと後になりそうな気配が既に出てる)。そのときにセントリフュージを運んでくれないかなーとか思ったり。

ただ、そのあたりになると ISS は老朽化が目立ってくるかと思われ。90年代から建設してたから、その頃は古い部分は20年ものだよ。1時間半ごとにその差250℃の極低温と超高温。外は真空、中は1気圧の気圧差。昼は太陽風に、そして昼夜を問わず宇宙線に叩かれる。大気で弱まってないナマの紫外線とX線。そんな環境に20年。そりゃ傷まない方がおかしい。ソビエトの宇宙ステーション ミールの運用末期は、事故や火災が頻発して大変だったよなぁ。セントリフュージを据え付けた直後に ISS は運用終了で大気圏に計画再突入、って事態になりそげな予感……。

てことで、日本としてもセントリフュージのお蔵入りを泣く泣く認めるしかないかも。てことで日本としてはここはひとつ、きぼう に希望を持つしかないのよ。幸い、今のところ無事に建設が進んでるし。あと1回、暴露部の設置が終われば実験を始められる。研究をする人については、アメリカのシャトルは予定があんまし当てになんないし、ロシアのソユーズ宇宙船は3人しか運べない。しかも荷物は別便。なので、ISS に滞在できる人数の制限が厳しくて、残念ながら日本人は ISS に常駐できない。けど常駐メンバーに作業をしてもらうことはできるわけで、そうやって きぼう は世界中から実験を依頼されて、ISS が終わる日まで稼動を続けるのだよ。

ほんと、きぼう さんにおかれましては、ISS の代表的な設備に育ってほしいでござるよ。

韓国の著名人やマスコミって、日本をサカナに激論を交えるのが好きだよね。なんかこう、「日本」ってテーマ、議論をするにはあまりにも漠然とし過ぎてる気がするんだけど。ていうか他にやることあるんじゃないのかとか思うけど、やたらそればっかしやってるってことは、きっと人気と収入を確実にもたらすおいしい議題なんだろうなぁ。あるいは格好の暇つぶしか。

てことで、またやるそうです。ははあ産經新聞の記者さんもやるのか。けど、別にっていうか、結局今回も、何も新しい展開とか知見とかは出ないんじゃないかな。それを期待してるって雰囲気もないし。ていうかこの記事で紹介されてる論客の「田麗玉」って人の本を読んだことあるよ。邦題『悲しい日本人2』だったな。もう13年も前の話さ。1巻目が大評判だったからすぐさま2巻目を出して、その巻の序文で20巻くらいまで出す予定ですみたいな威勢のいいことを言ってたけど、ちゃんとやってんのかな。とりあえずおいらは第3巻が出たなんて話は聞いてない。

おいら1巻は直接読んでないけど、当時のいろいろな日韓本で、大まかな内容は掴んでた。第2巻、やたら重複してたんですが。ネタ切れなのがバレバレで。こんなんでどうやって20巻まで持って行くつもりなのか、けっこう興味あったのを覚えてるなぁ。驚愕の超展開とかw

まーそれで、読中読後の感想としてはですね、もうかなりテンション低いんだけど、「この人、信じらんないほど了見が狭いな〜」ってあたり。あと、「頭悪いな〜」とか。いや、いい大学出て、いい就職先で引っ張りだこの大活躍らしかったけど、今でも大人気らしいんだけど、頭悪いのは頭悪いわけで。支離滅裂の上に傲岸不遜で。とりあえず近くにいてほしくない人。話が通じないみたいだから。あんなんでよく論客でございなんてやってられるなぁ。

自分の生まれ育った環境が最高なのは分かる。でもそれは自分にとって最高なわけで、この宇宙の普遍的真理じゃ全然ないのよね。だから、誰にとっても、地元が一番いいってのが当たり前なわけ。例えばブラジル人は大抵ブラジルが好きだし、アメリカ人は大抵アメリカ人であることに誇りを持ってる。で、普通は「相手だってきっとそうだ」と分かってるから、外国人に接すると、その国の文化や考え方を尊重する。

ほんと今これ書いてて、あまりにも当たり前のことなんでばかばかしいんだけどさ。そこへ来て「自分が生まれ育った韓国は素晴らしい。日本人なんかに生まれなくて本当によかった」なんて言われてもねぇ。もう子供じゃないのにそんな基本から分かってない人って、やっぱ話が噛み合いそうにないわ。

不思議でならなかったのが、彼女はけっこう長いこと日本に滞在したり住んでたりしてたらしいんだけど、日本人的な感じ方や考え方をちっとも理解できなかったというあたり。なんか、「自分の感性と違う=邪悪」っつう中世のキリスト教みたいな短絡さで、日本的な一切合切を拒絶し続けてたらしい。そんなに我慢しなきゃなんないなら、無理しないで素晴らしい祖国にとっとと帰ればよかったのに。ってことかどうか知らんけど、今は韓国に在住のご様子。

外国人同士が一緒にいると、感性の違いに直面するのは当然だと思うんだが。で、はじめこそいろんな不慣れや誤解があっても、暮らし行くうちにツボどころを分かっていくもんだと思うんだが。なんでこの人は日本という外国でそうなれなかったんだろ。

日本人にもいるけど、間違ってることが判明しようが何だろうが、自分の考えを意地を張って絶対に曲げない人たちってのがいる。社会としてそれを美徳としてるところもありそう。それはそれで、文化や個性として認めなきゃなんないんだけど、その態度は少なくとも科学的じゃあない。逆ギレして議論を無意味に空転させる困ったちゃん。だだをこねれば認められるような議論ならいいけど、そうじゃないときでもこういう態度を控えられない人には参加をご遠慮願いたくなる。

箸にも棒にもかからないというか。よくよく考えたらあれから13年も経ってた。人が成長するには充分な時間。てことで普通に考えて、彼女も成長したかとは思う。自分の感覚だけでなく、複数の視点で物事を見られるようにはなったろうか。

まぁなんてーか、え? この人、今は韓国の国会議員先生なの? うっわー。日本にもどうしようもないバカ議員がいるけど、お隣もそうなのか (-_-;) よりによって議論を本職にしてるとは。余計なお世話だけど、そもそもこの人、会話が成立してるんだろか。

秋だからねぇ『アキアカネ』(YouTube)を聴いてたんですよ(年中聴いてるけど)。したらひとつ疑問が出ちゃって。

夕焼けの向こう 明日の僕らへ

アキアカネ 幸せ運ぶからね

この空の向こう 未来の君に

届けこの想い 羽にのせ

トンボって尾翼がないのに、主翼だけでよくまともに飛べるなぁ、と。前にも書いたけど、鳥に垂直尾翼がないのは、瞬時に姿勢の乱れを判断して、瞬時に補正をかけてるから。けどトンボには垂直尾翼はおろか水平尾翼さえない。鳥と違って、主翼を繊細に変形させることもできない。人間が作る羽ばたき飛行機と同じで、空力的に能動的な可動部は主翼の付け根のみ。その自由度は羽ばたき方向とねじり方向で2。最低限しかないというか。けどきちんと飛べてる。でも普通に飛行機の原理を当てはめると、やっぱし尾翼的ななにがしかがないとあんなに安定して飛べるはずがない。けど、きちんと飛べてる。

考えてみたけど、あの長い尻尾。あれがもう全体でそのまんま、垂直・水平尾翼の役割を果たしてるんじゃないかと。

一応、似てるのとしてはロケット花火があるかな。ロケット花火の速度はどのくらいか知らないけど、まぁサイズの割にかなり速いですな。時速何十キロかは出てるかと。トンボはそれに比べるとはるかに遅い。

ロケット花火の尾翼代わりは、おなじみの後ろに伸びた棒。あれで空力中心を重心より後ろに持って行って、姿勢を安定させる。あんな単純な仕組みでいいのは、速度が大きいから空気力が大きくなるからですな。で、トンボも同じ原理を利用してるんじゃないかと。

しかるになんでまたトンボじゃ低速で尾翼効果があるのか。これはですな、小さいことによる恩恵かと。サイズ(長さ)が小さくなると、面積は2乗で小さくなり、質量は3乗で小さくなる、というやつ。この法則、まさかと思って Wikipedia で調べてみたら「2乗3乗の法則」でちゃんと載ってたわ。

つまり、サイズがトンボくらい小さくなると、重力や慣性力より空気力の影響の方が重要になる。で、サイズの問題だけでもこの方向の影響があるのに、追加で空気の粘性の話も加わる。昆虫ってのはその小さなサイズの関係上、飛ぶ時は常に空気の粘性と格闘してるんですな。時速10キロ以下程度の速度だと、人間サイズなら慣性力も筋力もあるから空気の動きや粘性なんか無視もできるんだけど、軽くて空気力の影響も受けやすい昆虫サイズとなれば、空気の粘性はやっぱし大きそう。

水と水飴で考えれば分かるかな。たらいの水を手でかき回すのは簡単だけど、水飴が入った容器だと、かき回すのは箸でも一苦労ですな。子供の頃、そうやって水飴をかき回そうとして躍起になったら竹箸が折れたわw まぁそんな感じで、昆虫ってのは想像以上にねっちりした流体の中を飛んでるってことで、空気力の影響もこれまた倍加してるんじゃないかと。そうなると、これ見よがしな尾翼なんか付けると、かえって邪魔でしかなくなっちゃう。だから後ろに伸びた尻尾だけで姿勢の安定性を充分に確保してて、トンボはちゃんと飛べるのだよ、というあたりを今日の落としどころにしようかな、と。

あれ? じゃあカブトムシやクワガタはどうなんだ。別に長い尻尾なんかなくてもきちんと飛ぶぞ。……謎……。余計なこと考えつくんじゃなかった orz ていうかカブトムシとクワガタってあんだけ立派な体してんのにさらに飛行機能を持ってるっての、なんだかずるい気がしてきた。特に飛ぶための形もしてないくせに。不公平じゃね? 欲張りじゃね?w

っつうか羽根のカバーをおっ立てて、もろに空気抵抗を作る形になってるのに力ずくで飛んでしまうあたりに男気を感じるww 背中の邪魔そうな装備全開で特殊能力発動ってのも、ガンダム的にカッコイイwww

スパムメールもまた進化し続けるもんなんだなぁ。

いやね、おいらのメインアドレスって「@」の前の文字数が少ないもんだから、しばらく前にスパム業者に特定されてしまってね、以来スパムメールがドカスカ届くようになってしまったのよ。てことでメールソフトで POP サーバにつなぐごとにメールをどっさり落として、そのほとんどを占めるスパムメールをどんどこ捨ててるんだわ。

大抵は内容なんか読まないんだけど、作業の都合上、何十通に1件かは表示されちゃう。そこではたと見かけた、なんか面白そうな文面。思わずそれ読んで笑ってしまって、下の方に目を通したら、やっぱし普通のスパムだったわ。スパム業者、物量攻撃とタイトルの工夫だけじゃ効き目がなくなってきたのを分かってきたようだな。で、たまに目に触れてしまった時を想定して、冒頭にネタを仕込んどくっつう新技が出て来たんだろうなぁ。

ま〜ほんとにしょうもない話だったんだけどね。文面だけ取っといたんで、ここに晒してみる。

昨日、仕事の帰りにインド人がやってるカレー屋に行ったんだけど、カレーを注文したらスプーンがついてこなくて「あ、本格的な店なんだ」とか思って手で食ってたら、半分くらい食った時に、インド人の店員が奥からすげー申し訳なさそうな顔してスプーン持ってきた。

なんだかツボっちゃって(不覚)。続くスパム広告は何の関係もなかったから、ネタで勝負してやろうっつう気概のような何かを感じたね。別に広告の方は全く相手にしなかったけど。

けどさ、スパム広告っておっかないのよね。ともかくあの手この手で食らいついてくるから。それができるのも、定額制料金のネットとパソコンを使ってるから。定額制だからなんぼメールを出しても OK だし、PC で自動処理してるもんだから、気が遠くなるような単純作業も平気。

てことで、メールアドレスの特定はこんな感じ。とりあえず世の中で流通してるドメインを(「@」より後ろの部分)をかき集める。そして、半角英数字を1個ずつ並べ変えていったアカウント(「@」より前の部分)アドレスを作っては、メールを出してみる。Mailer Daemon からの不達届けが帰ってきたアドレスは「存在しない」ってこと。Mailer Daemon から何も返事がないってことは「届いた」ってことで、アドレスが「存在する」ってこと。で、そこが生きてる限り未来永劫スパムメールを流し込む、と。

さらに、HTML メール(ウェブページみたいな画面が出るやつ)を使っていろいろ特定するやつもいたりするのよね。あんまりよく知らないけど、ドメインくらいしか分かんないんじゃないかって気もする。けどやっぱ気持ち悪い。だから削除作業の関係上、たまたま開いてしまったのが HTML メールだったりすると、すごくがっかりしたりして。

てことでやっぱしスパムはスパムだからムカつくんだけど、ここへ来てネタを仕込むようになりやがったか。これじゃスパムメールを開くのが楽しみになっちまうじゃんかよ。あああまずい。それはまさにテキの思うツボ。やっぱし心を鬼にして捨てまくるとするか。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | ホーム | 次の月 |