丸1年も前のニュースだけど、なんか変なのがあって。ネタは変じゃないけど、記事の構成が変で。思い出したんでここでも出してみようかと。

ソースはさすがにリンクが切れてるわ。それでも出すと、産経新聞から。

金銭報酬は「やる気」をくじく!? 脳科学実験で裏付け

産経新聞 11月16日(火)7時57分配信

やりがいがある課題でも、金銭報酬によって自発的な「やる気」が低下してしまうことが、玉川大学脳科学研究所の松元健二准教授やドイツ・ミュンヘン大の村山航研究員らによる脳科学実験で裏付けられた。このようなモチベーションの変化は「アンダーマイニング効果」と呼ばれ、行動実験では知られていたが、脳活動の変化をとらえたのは初めて。米科学アカデミー紀要(電子版)に発表する。

大学生の男女28人を成績に応じた金銭報酬を提示したグループと、報酬を提示せずに実験後に定額の報酬を払うグループに分け、ストップウオッチをできるだけ5秒近くで止める課題をやってもらった。実験中の脳活動の変化を機能的磁気共鳴画像診断装置(fMRI)で測定すると、最初の実験では両グループとも課題に対する意欲や達成感に関係する前頭葉や大脳基底核が働いていた。しかし、報酬を支払わないことを告げた2度目は、報酬を約束されていたグループでは脳活動の高まりが消えて「やる気」が低下したのに対し、最初に報酬が提示されなかったグループは、1回目と同様の脳活動を示した。機械的にストップウオッチを止めるだけの「やる気の起きない課題」では、このような脳活動の変化は見られなかった。

また、休憩時間の行動を観察すると、報酬を提示したグループで課題に取り組んだのは14人中5人だったが、報酬と無関係のグループは14人中12人が積極的に課題を楽しむなど、自発的な「やる気」の差が顕著にあらわれた。

とりあえず見出しを無視して本文の内容をまとめると、

まーつまり、約束を裏切ると当然の結果が返ってきますよという話で。その心理を大脳の働きと実際の行動で同時記録できたって話。

っつうかおいら職場でまったく同じことやられてさ。しかも2回。なんだか信用できなくなっちまって。それでも自分を騙しつつがんばっちゃいるけど、ほんとストレスたまりまくりだよ。「君たちの仕事ぶりはちゃんと見ています」とドヤ顔で宣言したくせに、あとから「ちゃんと報告しないからこちらで分からなかった」とか言われてもな。っつうか報告しても無視されたりめんどそうな対応されたりで、報告しなくなっちまったんだよ。

その後、あちらさんがそんな言い訳できないくらいガッチリ報告するようにしたけど、やっぱし評価されないし。そのうえで「プロとしての誇りを持って仕事に当たれ」だとさ。同じ口がよく言いますなと。

んで、この記事の見出し。

「金銭報酬は『やる気』をくじく!? 脳科学実験で裏付け」

なんぞこれ。本文や本文で紹介した実験の主旨と全然違うし。この場合、やる気をくじくのは金銭報酬ウンヌンじゃなく、裏切りだってことだろ。

新聞ってどうも、本文を書く人と見出しを書く人って別らしくて、それでこういうことがときどき起きるらしくて。

見出し屋さんは読者の目をパッと引くようにしたいんだろうなぁ。それでセンセーショナル感溢れる文言を書きたくなるんだろうなぁ。てのは想像できるけど、これじゃ曲解じゃないですか。実験をされた先生にも読者にも失礼じゃないですか。

どんな天然か意図か知らんけど、どうもなんだかアレげな勘違いが起きそうだなーと思っててさ。

ちょっと探してみたら、ありましたですよ。島根県職員連合労働組合御中がやらかしてましたですよ。あーあって感じ。

記者さんが仕組んだ妨害を排してよく読めば、実験の目的は決して「『成果主義の虚妄さ』を科学的に実証」ではないんだわ。そのやり方の良し悪しを語ってるはいけど、実験ではそれは昔から知られた経験的事実として扱ってる。んでこの実験本来の主旨は、fMRI を使って、その心理を大脳生理学として定量的に測定することなんだよな。それに見事成功した、というのがニュースなわけで。

この記事、トラップ多すぎ。

昨日の新聞ネタから何らかの知恵を導き出そうとしたけど、1日じゃできんくて。

んでまたログを読み直してみて、ちょっと分かったこと。

「聞き手・読み手の意識・関心は、最初に出された内容に引っ張られる」

これかなと。

なんであの記事が読みにくくて正しい理解がなかなかできないのかっつうと、最初の見出しで思い込まされてしまって、実際は話が違うのに、それをなかなか受け入れられないんですな。とりあえずおいらはそうだった。

見出しって記事の頭出し以上の効力を持ってるんだなぁ。悪用に注意、と。

記事じゃなくても、出会い頭にドカーンと言われると、その後の話をいいように呑まされるってのあったりするし。今年おいらの身にも実際あったわ。チンケなトリックに引っかかったことあって。思い出すだに悔しくなるわ。

後から思ったんだわ。『これインチキ占い師の手口と同じだ』と(2019.7.5 補足: バーナム効果 というものらしい)

インチキ占い師の手口ってのは、「あなたはこういう性格だ」とズバッと言い当てて自分の能力を信じ込ませて、そのあと言うことを全部受け入れさせるってやつ。んで最初の「あなたはこういう性格だ」が肝心で、「あなたは」と言いつつ、実は誰でも気にする系の話を振る、と。相手の目を見てビシッと指摘する、と。被験者はこれいきなりやられると疑う余裕もなくて、「なんで分かったの?」「すごい、全部お見通しだ」「よし、この人になら相談できる」とインチキ占い師の思うツボに自らハマっていってしまう、と。

思い返したら、ほかにも天然で同じことやってるやつらに気付いてさ(体育会系ノリの、何かと先輩風吹かせたがる連中。イニシャルショットは常に「自分はお前の上だ」)、ちょっとでも真に受けてたのが一気にアホらしくなったよ。今度同じ手口をやられたら、「そうですか?」とでも返して、往年の「ファイナルアンサー?」的にちょいと勢いをせき止めてみようかな。

子供の頃に読んだ宇宙本からのマメチでも。ちょっと思い出したことがあって。ソースが曖昧だから、ヨタ話ってことでひとつ。

まず、宇宙じゃないけど、インドでは何十年も前から3輪タクシーが走ってるそうな。タイで「トゥクトゥク」と呼ばれてるもので、インドでの名前は「オート・リクシャー」だそうな。オート(自動車的なもの)じゃない「リクシャー」は、手押し牽引式らしい。

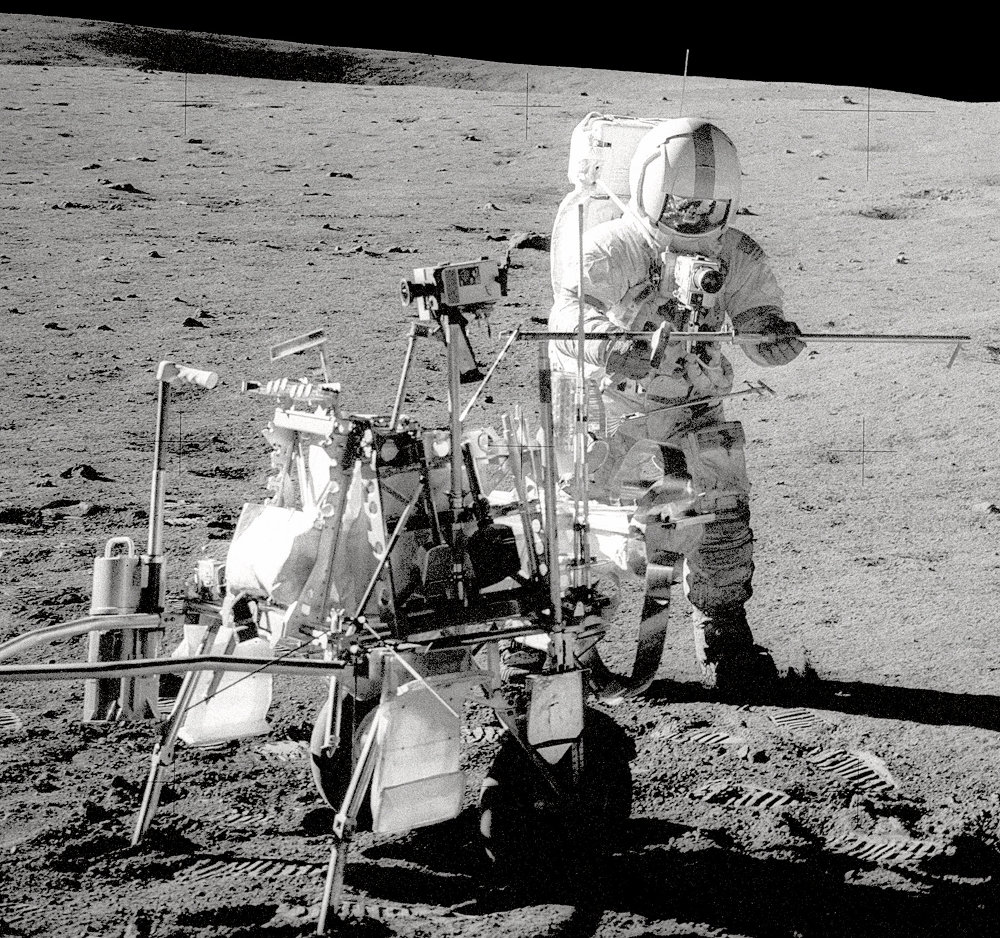

今度は宇宙関係の話。アポロ14号には月面車が搭載されてた。けどこのときはまだ自動車型じゃなく、手押し牽引式だったそうで。実験・観測機材や標本を積んで、宇宙飛行士自身がそれを引っ張る形。手に持って運ぶよりずっと効率的ですな。この月面車の正式名は "Mobile Equipment Transporter, MET"。んでも便宜的に「リキシャ」と呼ばれてたそうな。下に画像を出すよ。

白黒写真だしごちゃごちゃしてるんで、ちょっと形が分かりにくいね。この画像はここでは幅 600px で出してるけど、ローカル環境に落として開くと幅 1000px になるから、それで大写しにすると多少見やすくなるかも。

どうもここらへんのネーミング、日本の「人力車」から来てるらしくて。まー乗用は「人力車」で貨物用は「リヤカー」なんだけど、外国じゃそこらへんの区別なく「リキシャ」で浸透してしまったらしい。「リヤカー」の由来は、たぶん自転車やクルマの後ろに把手をくくりつけて牽引したからかな。

インドの場合は、もともと人力車として使われてた「リキシャ → リクシャー」がエンジン付きになって、「オート」な「リクシャー」になったと思われ。

アポロは……どう考えても貨物用だしさ、なんでまた呼び名がリキシャになったのかよく分からん。っつーかそんな文化なかったろうに。っつーか「リキシャ」の名前がどんなルートでアメリカにまで伝わったんかと。日系人かな。けど名前からするとアジア経由っぽいな(Wikipedia「人力車」で付け焼き刃で学んだ)。

そこら分かんないまんまだけど、人力車とリヤカーってさ、日本に生まれ育つと何とも思わんのね。普通で。さすがに人力車の実物はほとんど見たことないけど(今年、震災の1週間前に東京に行って、浅草で観光人力車を見たよ [乗ってはない])。けどこれがアジア中に爆発的に広がったってのはさ、現地にそれまでなかったってことだね。

荷車ならメソポタミアにも中国にもあったはず。けど人じゃなく家畜が引くものなのかな。諸葛亮孔明は手押しの人力車に乗って敵を挑発したエピソードがあるけど、プッシュ式だったらしいからリキシャとは違うものってことかな。同じく孔明は「木牛流馬」を発明した。これって今の猫車と同じ。やっぱしプッシュ式だから、リヤカーとは別物扱いかな。

人力車って世界のどこの人でもすぐにでも思いつきそうな気がするけど、なければないで、意外と思いつかないもんなのかもなぁ。完成形の人力車って、発明したのは名実共に明治時代の日本らしいし。意外とものすごい発明なんじゃないかって気がしてきた。似てる例といえば、馬は5000年前には既に人間の家畜になってたらしいけど、3500年ほど前にヒッタイト人が乗馬を始めるまで、誰も動物の背にまたがって移動することを発想しなかったみたいだし。

西洋には馬車があったからな。その頃アジアの多くの国々は西洋の植民地だったんで、人の運搬には馬車を使うのが普通だったのかな。

そういやアインシュタインが日本に旅行した折、人力車を見て憤慨したそうな。「人間を馬の代わりに使うなんて」と。日本には馬車の歴史がほとんどないからね。そういう抵抗も発想もあんましなかったんじゃないかと。ていうかそれまでは籠だったわけで、人力で人を運ぶことにもともと抵抗がなかったのかも。

ほとんどジャパンオリジナルと言っていい人力車に対して、籠というか輿というかは世界の至る所で独立して発明されたっぽいね。権力の象徴ってとこも共通かも。ヨーロッパじゃ流行らなかったとはいえ(なかったわけではないらしい)、アジア圏は西端のトルコから東端の日本まで、南はインドでも愛用してたね。そこだけ見るとアジアローカルみたいだけど、コロンブスが行くまでユーラシアとまったく他人同士だった、中米のアステカ文明の王様も南米のインカ文明の皇帝も輿に乗ってたそうで。てことで人力車と違って、こっちは全人類どこでもな発想なんですなぁ。

そういえば黒澤明の『影武者』の海外版をビデオで観たら、英語字幕で籠(輿)のことを "palanquin" と書いてた。今調べたら、

だそうで。そういうことか。なるほどなるほど。やっぱし世界的なものなんだね。『椿三十郎』にも籠(輿)が出てくるけど、あれも英語版じゃ palanquin だったのかな。

つか日本の palanquin の「籠」は吊り下げ式だけど、いわゆる「輿」のほうの palanquin は持ち上げ式ですな。つか日本の持ち上げ式は神社の御神輿ですな。んー、権力を表す道具としてみると、吊り下げより持ち上げの方が格が上っぽい。てことは日本ではアレかい、「持ち上げ式は神にのみに許されるから、人はなんぴとたりとも吊り下げで」っつう発想かも。浅草のお祭りで、神輿に乗る人がいるから中止した、というのがあったね。今その意味が分かった気がする。

力学的には、籠は安定してるんで前後2点支持で OK なのに対して、輿は転覆を防ぐのに少なくとも3点での支持が必要(騎馬戦スタイルですな)。実際の輿は4点支持が多いと。籠より輿の方が使う人数が多くて、一般人より高い位置から周りを見下ろせて、多くの一般人から仰ぎ見られると。輿って権力者にとっては最高な乗り物ですなぁ。

今の人類文明はヨーロッパの様式が席巻したんで、偉い人の移動は物理的に高い位置にこだわらない感じだね。これもし日本を除くアジア圏なりアメリカの文明が世界制覇してたら、偉い人の移動手段は高さにこだわったろうなぁ。自動車の時代が来ても競い合うあまり、祇園祭みたいなので移動してたりして。落ちたら死ねますなw

偉さと物理的高さに関係を見いだす感性自体は西洋にもあるらしい。チャップリンの『独裁者』で、表面上は同盟国の独裁者同士が、床屋で椅子の高さを競う場面があるね。

輿にあんまし興味がなかったヨーロッパの発明品は馬車だね。こっちの元ネタはたぶん、古代オリエントの戦車じゃないかな。と強引に明日のネタにつなげるテスト。

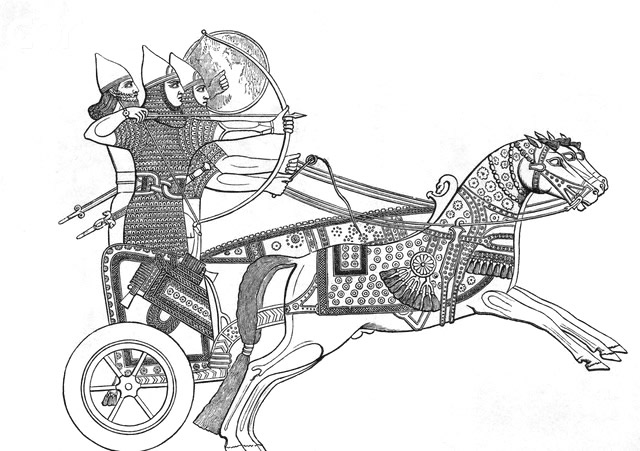

馬車ってこれまたすごい発明だなーとも思って。昨日も書いたけど、たぶんオリエントの戦車が元になってると思うんだ。人を乗せた車台を馬が引っ張ると。下の画像は、古代アッシリアの戦車。3頭立てで乗員3名。

しかしこの形って、当時の馬は今のより小型だったろうとは思うけど、馬が本気出せば相当速いと思うんだ。戦場は不整地だったろうと思うんだ。乗車してる人たち、両手は武器なり手綱なりを掴んでる。車台に掴まりもせずよく立ってられたなぁ。たぶん無理だったろうから、どこかにウソが混じってるはず。この手の絵を見るたびに、そこがいつもギモンで。

ローマ時代に下ってしまうけど、映画『ベン・ハー』での有名な戦車レース場面はこんな感じ↓。乗車部の構造はオリエント時代と変わりないかなと思って、参考にしようかと。

立っとりますなぁ。手綱に掴まってる風ではあるけど、2本の足で安定して立っとりますなぁ。

クラッシュ場面での振り落とされかたを見ると、体を特に固定してない設定らしい。ロケーションがそれ専用の競技場で、平らな砂地だからまぁそれでもいいのかもしんないけど、戦場じゃやっぱしこれで全力疾走なんて無理だったんじゃないかな。

この映画は4頭立てで一人乗り。映画だから見栄えを重視して、今風の巨大な馬を使ってる。これに比べると、オリエントの戦車の絵はパワーウェイトレシオ的に厳しい。しかも当時の馬は品種改良がまだまだだったんで、今より相当小型だったはず。と考えると、『ベン・ハー』よりは遅かったと思われ。けど、それでも無理があるような。時速 20km 程度だったのかなぁ。自転車と同じくらいで。それならギリギリ行けるかなぁ。けどサスペンションなしだと突き上げがキツそう。自転車で凸凹道を時速 20km って、おいらなら確実にパニクってコケるぞ。

なんかそこらへん謎のまんまだなー。

自動車の前身ってどう考えても馬車なわけで。馬車が独自に発展してきたヨーロッパじゃなきゃ、自動車は発明できなかったと思うよ。

日本だと自動車は自動車なわけで、その前は特にない気がする。「西洋から来たもの」って感じで、その成り立ちまであんまし考えないような。自動車の普及前に確かに人力車の時代があったけど、そのままつながってるかといえばそうでもない気がする。牛車は死に絶えて久しいしな。

そこらへん、自動車に対する欧米人との意識の差が出る場面ってときどきあるのかもなーと思ったりして。馬車ってエンジンがないからテキトーに作れてしまいそうな感じではあるけど、よく考えるととんでもなく洗練された乗り物なんじゃないかと思えてきて。そりゃまぁスムーズに自動車を発想できるわなーと。んで、自動車に至る馬車の進化をちょっと妄想してみた。おいら日本人だから、かなりの誤解がありそうだけんど。

だとすると、使われ方・意識の捉え方は今の乗用車と完全に同じですな。後から生まれた自動車も、目指すべきお手本があったからこそどんどん発展したんだろうな。

ヨーロッパの人たちって、クルマに対する思い入れが日本人とは質も量も違うんじゃないかなって気がする。今、日本車は世界中で愛されてるよね。日本に馬車文化熟成の時代がなかったことを考えると、かなり特異なことのような気がする。

しかし牛車って市川崑の『竹取物語』を観た限り、貴族の乗り物としてかなり華美な仕様になってたと思った。こちらのブログ様で、葵祭の牛車画像を拝見しましたですよ。二輪式なんだね。内装は分からんけど、外装は西洋の馬車より豪華ですなぁ。もしこの文化が明治維新あたりまで続いてれば、もしかしたら日本が自動車の発明国になれてたかなーとかどうでもいい妄想してみたりもして。

日本の輸出依存度って最近は、ほんの 10% 台だとかいう話を噂には聞いてた。義務教育の時分、「日本は天然資源がほとんどないから、海外から資源を安く買って、付加価値をつけて海外に高く売ることでこの国の経済は成り立っている」とおいらは社会の授業で教わった。あれから長い年月が過ぎたわけで、もしかして当時はそうだったかもだけど、今は内需主導型の経済になったのかねぇ。そういやクリントン政権の頃、日本はアメリカから「内需を拡大しろ」と脅されてたもんだが、見事に成し遂げたのかねぇ。

んでも「ほんとかよ」と思っててさ。んで一応、ソースが出てきた。ポストセブンの記事だから、信頼性はなりなりだけど。ああでも SAPIO からの転載なんだ。SAPIO の信頼性ってどうなんだろ。なんとなく、普通の週刊誌や AERA よりは上のような気がするけど不明。

輸出依存度 韓国43.3%、中国24.5%に対し日本は11.4%だけ

2011.11.04 16:00

円高は日本のピンチなのか、チャンスなのか。国際金融アナリストで、『円高は日本の大チャンス』(PHP研究所刊)の著者・堀川直人氏は、「円高悲観論」は幻想にすぎず、日本経済は為替に左右されにくい強靭な体力を身につけていると指摘する。

* * *

「日本は輸出で食っている」というのは幻想にすぎない。総務省が発表した2009年のGDP(国内総生産)に占める各国の輸出依存度を見ると、韓国が43.4%、中国が24.5%、ドイツが33.6%であるのに対し、日本は11.4%に過ぎない。

日本は輸出の絶対額で見れば中国、アメリカ、ドイツに次いで4位であるが、実はGDPの9割近くを内需が占める内需大国なのだ。G20の国々の中で日本より輸出依存度の低い国は7.4%のアメリカと9.7%のブラジルだけだ。

今好調と言われる韓国経済も輸出依存度が高く、為替の影響を受けやすいという意味で産業構造は脆弱と言える。

その依存度の低い日本の輸出にしても、輸出先も決済方法もかつてとは大きく様変わりしている。日本にとって最大の貿易相手国は長らくアメリカだったが、2006年度以降は中国がトップとなり、2010年度にはその中国を含めアジア向け貿易が51.1%にも達した(金額ベース)。

しかも、精密機械や工作機械など、海外に競合メーカーがほとんどいないオンリーワン技術を持つメーカーの多くが、円建てで輸出している。強い立場で交渉に臨めるので、為替リスクを相手に押し付けているのだ。財務省の「貿易取引通貨別比率」によれば、2011年上期の場合、円建て輸出の比率は全体で42.2%であり、アジア向け輸出では49.3%だ。

逆に、輸入においても円建て決済を求められるケースも出てきている。中東原油の輸入である。ドル安が続き、ドルの価値がどんどん目減りしているので、価値の高い円での支払いを求められるのだ。

このままドル安が続けば、世界のドル離れがさらに進むことになる。そうなれば、あまり使わない通貨(=ドル)の価値がいくら変動しても、日本への影響は少なくなる。

※SAPIO2011年11月16日号

ということだそうで、輸出依存度でいえば今や日本は下から数えた方が早いらしい。ほぼ無資源国なのは昔も今も変わらんとは思うけど。んでアナリストが言う「円高は日本の大チャンス」とかこういう景気のいい意見ってけっこう外れるんだよね。けどマスコミや輸出関連企業が長いこと連呼し続けてる「円高悲観論」もまた、本当に日本経済全体がそうなのかというと、こっちもちょっとマユツバだったりして。信頼度はどっちもどっちですかね。

てことでこの記事の総論は置いとくとして、各論は面白いなーと。

日本の輸出依存度は 16% とかとも言われたりするけど、調査対象期間や算出方法の違いでの誤差と考えてるよ。20% を切ってるのは確からしい。そうか国内でカネがぐるぐる回ってることになってるんだなぁ。全然実感ないけど。てことは、カネは大企業と金持ちの間だけで激しく還流してるってことかな。

みんな不況不況言ってるんだが、あれは不況ってことにしとくと都合がいい企業や個人のプロパガンダなのかもね。「不況だから」は投資と人件費を減らす口実になるからな。業績が思わしくないのも「不況だから」で責任逃れできるし。口を開けば「不況」という割に、大企業のお偉いさんの取り分はアメリカ企業的に凄まじかったりもするし。やっぱし「長引く景気低迷」ってなんかウソくさい気がするわ。

つか、単に円高なもんだから輸出の売り上げが激減して、そのぶんもともと冷えてる内需が浮き上がって見えてるだけなのかもね。

まったく知らなかったのが、精密・工作機械なんかのけっこう多くが円建てで輸出されてるらしいってこと。確かにライバルがいないオンリーワン分野だと、そういう強気なビジネスができますな。最終消費者(一般人)からよく見えないこういう分野って、日本はけっこう強そうだしな。

〆の「このままドル安が続けば、世界のドル離れがさらに進むことになる。そうなれば、あまり使わない通貨(=ドル)の価値がいくら変動しても、日本への影響は少なくなる」は理屈では分かるけど、おいらはちょっとピンと来ない感じ。まー現地通貨と日本円とでの取り引きとなると、第三国の通貨は関係なくなるわけで。さすがにそのくらいは理解できてるとは思う。

国際市場で米ドルの存在感が薄くなれば、それだけほかのハードカレンシーの存在感が高まりますな。ただ、現状で米ドルの流通量は日本円とは比べようもないくらい莫大なんじゃないかな。世界がそう簡単に割り切って米ドル本位体制を捨てるとも思えないような。

ふと思い出した、若かりし日の思い出。

山形新幹線が開業してから1カ月半後の8月中旬、山形の街を盛り上げよう、とイベントが組まれたんですわ。そんで、知り合いから「そのイベントでパフオーマンスやるから参加しないか?」と電話があって。

「やるやる(即断)。いつ?」

「あさって」

「いきなりだなオイw」

「明日打ち合わせやるから昼頃来て」

「わかった」

すごい簡単に出演決定 (^_^;)

結構前日。打ち合わせにて。ちなみに参加者は野郎ばかり12人ほどw

「テーマの指定とかあんの?」

「主催者からは、『愛』でもテーマにして好きにやってくれ、と言われててさ」

「すげーテキトーだな。どーでもいーんじゃんw んで何か元になるやつとかある?」

リーダーさん、ほんとテキトーに考えてきた筋書きを披露。

……愛だ。これは完璧なる愛だ。いやまぁどこがどう愛なんだかと言われても困るけど、とりあえずもうこれで愛でいいやってことにして話を進めたw

おいらは出演&小ネタ出しの役ww

「なんかすぐできて簡単ですげーインパクトあるやつ」とのリーダーさんの要望に応え、通行人役以外は全員、服を前後逆に着るってのを提案したら即決。強調のため当日はボタンシャツで、となったわ。そこから自然な流れで、11人の入場は後ろ歩きで行進。

さらに入場行進の途中、先導の軍歌歌いが突如「きんきゅーてーし!」と叫んで全員がぐちゃぐちゃになって止まる、というのも採用されたですよ(当時、山形新幹線は初期トラブル続出で毎日のように緊急停止してて [日本初のミニ新幹線だったんで、在来線区間で頻発]、山形県内ではこの言葉がちょっと流行ってた)。

リーダー発案の爆竹ははじめは「洗面器に入れて鳴らそうか」と言ってたけど、中心街じゃちょっと危ない。スチールの筒型のゴミ箱でやることにしたわ。前日中にサウンド&安全性チェックも敢行。全員: 「行ける! これは愛だ!」

あとは通行人役をどこまで脱がせるか。とりあえず全員本気で脱がせにかかってみたら、危険な部位まで容易に露出してしまうことが判明ww 脱がすのは上半身だけに決まったけど、なんかみんなちょっと不満げ。ちなみにやられる本人が一番ノリノリで、「遠慮しねーで全部行っていーぞ!」。逮捕されたかねーよ!www

当日。

挙行いたしましたですよ。リハーサルと寸分違わず。

まぁ予想はしてたけど、リアル通行人と観客はかなり引いてた (^_^;) しかしまったく構わず爆竹で爆死。山形市の中心街の中でも最も中心部の歩道に仰向けに転がり、息も絶え絶えに見上げた空の青かったことよ(遠い目)。

ただ、司会のおにーさんおねーさんにはものすげーウケてたわ。彼ら、仕事忘れて膝ついて笑ってた。

そのあと全員並んで、おねえさんにインタビューされちまって。突然だったんで、おいら思わずおもっきし素で答えてしまってさ。したら次のやつ、真顔で「おがーぢゃーん! どごいっだんやー! おがーぢゃーん!」。しまった、きちんとそういう答えを言うんだった。くっそー。

んでこれをやる直前に聞かされたのは、実は午前・午後で2回やることになってたという話。リーダーさんの伝達忘れ。けど開演寸前でテンション上がりまくってたおいらたちは、「一人殺すも二人殺すもおんなじじゃー!」とまったく何の問題もなく1回めをこなし、そそくさと次回の準備に入りましたとさ。

おいらたちは出番を待つ間、仮作りの共同の控え室にいたんだわ。ほかにも地域の芸能人の方々がいらしてて、マジシャンとかなんとかいろいろだったな。古い話なんであんまし覚えてないけんど。しかしセミプロの歌手さん(美人)もいらしたのには参った。おいらたち同じステージを明らかにけがすわけで、マジで申し訳ない気分になったわ。

んで1回めが終わってから、仲間が弁当を買ってくるのを待ってたら、おいらたちサクラを頼まれて。実際けっこうお客が立ち止まってステージを楽しんでたからそんなのいらんよなーとは思ったけど、ヒマだったんで、ガードレールによっかかって出し物に喝采を送ったですよ。サクラ役なんて抜きで、実際に楽しかったから遠慮なく拍手。

んで予定時間が余ったとかで司会のおねーさん、ディレクターのあんちゃんが奏でるコンガに合わせてジャズダンスを踊り始めてさ。おおーっとまた盛り上がってたらさ、おねーさん、こっち来ておいらの手を引くんですよ。

一緒に踊りましたよええ。アドリブで。そりゃもうものすごい適当に。ジャズダンスなんか知らねー! けどウケてたからヨシ。当時おいら、所属してたアマチュア劇団の振り付け担当だったこともあって、ちょっと後に引けなかった (^o^;) 今もうそゆことできないww

んでそれが一区切り付いて「ふいーおつかれさーん楽しかったねー」となった次の瞬間、ミラクル発動。裏方スタッフのあんちゃん1名が辛抱たまらんくなって、ステージ中央で大声で歌い出したさ。

「♪でかんしょー! でかんしょーは!……」

デカンショ節……。ちにみにこの時ばかりはさすがのおいらたちも唖然としてしまっただよ。何が起きたのか分かんなくて。けど聴いてるうちになんだか面白くなってきて、彼がフルコーラス歌いきると同時にやんやの大喝采。シラフでここまで盛り上がったのってないね。うん。

そして午後の部もおいらたちは「愛」を表現して、なんかもう山形市の市街地を散らかしっぱなしな感じでドロンいたしましたとさ。

もうこんなどうしようもない出し物を覚えてるお客さん、いないだろうなぁ。むしろみんな忘れててほしいw 幸い当時はホームビデオカメラがあんまし普及してなかったんで、映像記録は(たぶん)現存しとらんのです。

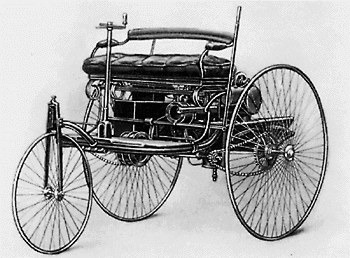

とりあえず最初期の自動車の画像を見とくれ。左が「マルクスカー」(オーストリア)。右が「1885年型ベンツ」(ドイツ)。

どっちも今の自動車の原型な感じはあるけど、馬車には似ても似つかないっぽい。下の画像は皇居所属の馬車。各国の大使が日本に赴任するとき、東京駅からこれに乗って皇居に向かい、天皇から任命を受けるらしい。

まぁ自動車は馬車的なファンシーさの方向へは行ってないけど、構造的には馬車を追いかけながら進化してきたっぽい感じがあって。そんでまぁ今日はちょっと両極端な例を出してみたよ。

次回からは、自動車技術の進歩の方向性が、いかに馬車に近づくかに向けられてきたかを見てみますか。

古代オリエントや古代ローマの戦車がヨーロッパの馬車に変わっていったのは、まぁ何の障害もなく普通に進化したかと思う。本質的に同じものだし。

対して馬車から自動車に進化する発想もまた自然なものだと思うけど、自動車が馬車の後継として完成するまで、いろいろと技術の積み重ねがあったと思われ。

・能動自走

一番大きいのは、タイヤが自分で回って車体を動かすことじゃないかな。馬車だと車輪は単に、摩擦抵抗を転がり抵抗に変換する(抵抗値を激減させる)という、受け身な存在だった。これが、車輪を回すと自走駆動力になる、というのはけっこうな発想の転換だったんじゃないかな。実際は鉄道の方が早いだろうけどさ。

その鉄道のルーツは、道路の轍に車輪を落とし込む形の馬車道から来たらしい。「軌道馬車」と言ったんだったかどうだったか自信ないけんど。それが馬車のままフランジ付き鉄輪と枕木とレールの形になって、そこからスティーブンソンのスチームロコモーションが生まれたらしい。ここで初めて、車輪を回せば自走できる、という発見が実用化された。スティーブンソンの蒸気機関車はいきなり都市間をつないだわけじゃなく、はじめは模型で、庭くらいの広さの土地を走らせたらしい。開発リスクを低くして、自らの発想を実証してみせたわけですな。その頃、スティーブンソンの取り組みを見て「鉄の線路に鉄の車輪なんて、滑って使い物にならない」という意見もあったそうな。てことは、「車輪を回転させて能動的に自走」という原理は、既に広く認識されてたのかもしんない。

「ロコモーション」という言葉は英語じゃ "locomotion" なわけで、"loco" はたぶん "local" から来てると思う(辞書で "loco" 単体を引くと、"crazy" のスペイン語訳の "loco" の意味しか出てこなかったよ。"locomotion" とはたぶん関係ないかと)。そうだとしたら、「地域の移動手段」って意味かな。

恐らくそういう先達があったから、自動車も迷わず同じ方法を採れたんだと思う。

そして初期の自動車の動力源は蒸気機関。鉄道の模倣から来てるね。もっと小さくてパワフルな内燃機関を手にして、ようやく馬車寄りに持っていけるようになった。

・差動問題とその解決

馬車に近づくには、難関がもうひとつあった。それは旋回時の外輪と内輪の回転速度差。馬車の場合は本体は無動力なんで、この問題の解決には単に、車軸を左右で分離するだけでいい。けど自動車の場合、駆動軸は左右直結が基本。これが問題を難しくしてる。

解決法その1。4輪のうち1輪だけ回す → 無理ありすぎ。走行速度が上がるにつれ、やっぱしパワーを左右対称に配分したくなる。

解決法その2。左右で動力源を独立して1基ずつ搭載 → 無駄に重装備過ぎ。エンジンの信頼性が低い時代ってことで、単体でさえしょっちゅう壊れてたろうに、その確率が2倍になる。両方が完調じゃないといけない、というのもあまり現実的じゃなさそう。

けどこの速度差問題を解消しないと、旋回で各部に無理がかかって、乗り心地は悪化するわ、壊れやすくもなるわ、パワートレインの摩耗も早いわ、ろくなことがない。

何かスマートな解決法はないもんか。

そこで出てきたのが「ディファレンシャルギア」(「デフギア」「デフ」「差動歯車」とも言う)。発明した人、天才だろ。1枚のスパーギアにベベルギア4枚を組み込むだけで、この難問を完全解決だよ。RC カーでも80年代前半で既に普及してたけど、子供だったおいらがその意味を理解するまで、けっこう努力が必要だったわ。

理解したときは、ベベルギア(傘の形の歯車)そのものを強度部品として駆動動力伝達に使ってしまう発想に唖然としたわ。ベベルギア本来の噛み合わせ&自転の作用は、駆動動力の伝達じゃなく、左右のタイヤの速度差の調整に特化だもんな。そんなやり方していいの!?と驚愕だったわけで。まぁ強度が許すならオッケーなわけで、ここらへんに発想の見事な飛躍を感じまくりですよ。

ここで、鉄道と自動車との技術的な立場が逆転したかと思う。確かに鉄道はアールの小さな旋回をなくせばリジッドアクスルで問題はないけど、それはあくまで「近似的に OK ということにした」ってこと。鉄道ってデフギアがないと思うんだが。カーブではいまだに車輪をレール上で滑らせてごまかしてるんじゃないだろうか。路面電車にはあるんだろうか。聞いたことないから分からんな。「鉄道 デフギア」で検索したけど、鉄道用語で「デフ」って「デフレクター」のことなのか。その意味でばかり引っかかるよ。鉄道でのデフギアの使用・不使用、やっぱし分からんかった。

・操舵方式

馬車の操舵機能は馬自身が担ってたと思う。自動車ではこのためにしっかりした機構が必要になった。面白いのが、その前からある船の舵は船尾にあるのに、自動車のは前に付いてるってとこ。互いに走行時の力学的安定性と実用性を追求した結果なんだけど、対照的になったね。

ちと話が逸れますです。RC オフロードカーが隆盛だった頃、2WD カテゴリでリアステアリング FF 車が強かったときがあった。開発者は中学生か高校生のアマチュア。彼の自作マシンは勝つことに特化してたよ。当時、ラジコンマガジンにチラッチラッと載ってたんだわ(今のテレビと同じで、カネに繋がらない or 後ろ盾のない無名の一般個人のネタは扱いが小さかった)。トラクションを稼ぐため、重心をこれでもかと前に寄せてた。

こうすると、普通に前輪を操舵輪にするとモーメントを稼げない。ステアリング操作の追従性がモッサリになってしまう。てことで掟破りのリアステアリング採用(4輪操舵とマルチリンクリアサスは製品で出てたんで、そのぶん心理的抵抗が少なかったかも。でも前輪の操舵を放棄した例はなかった)。キビキビと回頭したろうなぁ。きっとコーナリングじゃアウトに膨らみまくりだったろうけど、この構造で普通のフロントステアリングじゃ、アンダーステアが出る上に回頭性も悪くなるのは明白。合理的な解法だっんじゃないかな。で、彼の住む地域のレースで勝ちまくってた。

ただし国際レギュレーションじゃなぜか FF は規定外ってのもあって、この特異なシステムはメーカー製品で採用されることはなかった。RC モデルは「モデル」ってくらいだから、どんなに独自進化しても、あくまで実物の縮小模型のノリなんですわ。だからどのジャンルも人が乗るものの車体・船体・機体を思わせる構造にこだわる傾向がある。レースのカテゴリが「○分の1」という、搭乗型を基準にしたサイズで分けられてたくらいで。んで FF はまだしも(それでも「レースに FF はもってのほか」っぽくて人気がなかった。実車じゃ FF のレーシングカーもあるのにな……)、リアステアリングは言っちゃなんだがその意味で際物感が漂ってしまってもいた。

おいらはオンロードで FF 車を走らせてたよ(石政の 12X。もともと2モーター四駆だけど、中古で買った時点で FF 仕様になってた)。FF は挙動が安定してる → とっさの反射的フォローがほとんど不要 → 粗い操縦でもコースアウトもスピンもクラッシュもしにくい。ラクチンで安全なんですわ。RC カーレースはそういうタイムロスが多くあって、実は地味にそういうミスを減らすのが速さへの近道だったりする。最高速度やコーナリングスピードなんて飾りです。偉い人にはそれが分からんのです。

てことでレースでの FF は直感的には RR やミッドシップに比べて不利だけど、ミスが少ないぶんレース全体でのラップタイムは稼げるんですな。RC カーレースのこんな独特さに気付きにくいのも、搭乗型に倣う傾向から来てるかも(RC カーはコースアウトやドカン級のクラッシュがあってもそのままレースに復帰するけど、搭乗型は即リタイア)。件のリアステアリング FF オフロードカーはその呪縛から抜けて、基本そういうやり方で勝ってたんじゃないかなーとか妄想。

あーなんかすっきりしたんで、次回では話を戻しますです。

前回の続きだす。

・駆動輪の位置とそのサスペンション

自動車のステアリングを前輪でやることにしたのは、馬車の操舵を馬でやってたのも理由かなーって気がしてきた。けど馬車をクルマに例えると FF 式なのに、自動車の伝統的な駆動方式はリアドライブ。この違いは、操舵と駆動を分業させて、仕組みを単純化することから来た。ちなみに後輪駆動でもエンジンを前に置く FR 式が普及したのは、直進安定性の確保や正面衝突したとき乗員のダメージが少ないのもさることながら、馬車の影響でその配置が自然に感じられた、というのもあったらしい。

のちにユニバーサルジョイントの発明があって、駆動輪での独立懸架サスペンションが開発された。これとデフギアで駆動輪の左右の独立性が上がって、さらに馬車に近づいた。

・さらなる馬車化は馬車知らずの手で

独立懸架サスペンションに必須だったのが、駆動軸の回転方向を自在に変えられるユニバーサルジョイント。この新メカの登場で、操舵輪と駆動輪とを分ける意味が減った。むしろまとめたほうが構造が簡単になる。エンジンも駆動輪兼操舵輪も前にある FF 方式ですな。いくつかの実験的な FF 車の登場後、エンジンを横向きに置いてさらに単純化(すべての軸が同じ向きで済む)という新発想がイギリスで誕生。それがローバーミニ。

結局 FF ではこのエンジン横置き方式が最適で、ミニの大成功以降、FF 車はほとんどこうなった。ミニ以前の FF でエンジンが縦置きだったのは、FR 車の常識にとらわれてたからかも。

時代は下り、世界はオイルショックを経験。燃費のいい小型車が注目されて、横置き FF 方式の日本車が躍進した。単に燃費がいいだけじゃなく、実用的・魅力的な選択肢として世界中に受け入れられた。それは伝統的な FR 車ばかりだった自動車市場での、FF 車の台頭を意味してた。恐らく今や、販売台数は完全に逆転してると思う。

んで、FF じゃ駆動・操舵ともにクルマの前部のみが担当。エンジンも前に積んであるんで、車重の7割かそれ以上を前輪が受け持つ。このぶん駆動力が稼げるんで、冬道の上り坂なんかでは FR 車より有利だったりする。後輪は面倒な仕事から解放されて、車重の3割かそれ以下だけを支えて受動的に回るだけ。これ、馬車に馬を取り付けた状態と同じですな。FF 車の普及は、結果的に馬車スタイルへのさらなる回帰になってた。FF 車の源流はヨーロッパではあるけど、普及を成したのが馬車文化のない日本ってのはなかなか痛快かも。

日本車をちょいとフォロー。日本の小型車は、ローバーミニが完成させた横置き FF 方式をほぼそのまま採用したけど、パクりとはちょっと違うかと。その背景には、日本人がこのクルマを愛し、買い続けたというのがあって。自動車が馬車の洗練を追い続けたように、日本の小型車はミニの輝きに憧れて追い続けた。たぶんその結果かと。てことでさらに、横置き FF はローバーミニのみで奇跡的に成功し得た際物な仕様と思われてたのが、実は自動車の基本構造での最適解のひとつだった、と証明もできた。

まぁ一般的な日本人はミニの駆動方式よりもルックスと存在感を愛したんだけど、それを実現したのが横置き FF 方式だったりもして。

日本でのミニ人気の余談。1990年代の初め頃、ローバー社は発表済みだった生産終了計画を撤回したことがある。その理由は「日本での販売が好調だから」。この時点で生産開始から30年以上が経過。どう考えても時代遅れなクルマだったのに、世界に冠たる自動車生産大国の人々は愛し続け、生産は2000年まで続いた。

ちなみにこの時代、アメリカのビッグ3は日本市場にほとんど食い込めてなかった。それをビッグ3はメリケンさんお得意の「日本の商習慣は閉鎖的(日本人向けとして商品の魅力が弱かったことに、なぜか気づかなかったらしい)」「日本はグローバルスタンダードを受け入れ、消費者に正当な利益を与えるべき(=日本はアメリカのローカルな商習慣を受け入れ、ビッグ3に最大の利益を与えるべき)」という勝手な結論でまとめてしまって、米政府に働きかけてアメ車を力ずくで日本で売ろうとしてた。

それさえもうまく行かず、当時のH・W・ブッシュ大統領にビッグ3の首脳がお供して訪日。けど日本が恐れてたアメ車の押し売りは特にしなかった。結局何したかっつうと、「アメリカ製の自動車部品をもっと買ってくれ」とのお願い。

実際日本はクルマ以外じゃアメリカのものをけっこう買ってた。ハンバーガーにフライドチキンに2大コーラに映画(ハリウッドの海外最大市場は日本)などなど。戦闘機やミサイルも。たぶんそっち方面の対日黒字産業が日本でのイメージ低下を心配して、水面下でいろいろやってくれたんじゃないかと。その首尾はどうだったか知らんけど、大統領+ビッグ3の訪日は米国内で「恥ずべき物乞い外交」と叩かれたらしい。そしてアメ車はいまだに日本じゃあんまし売れてない。

つうか当時も今も、「アメ車」という単語から日本人が連想するのって日本車の反対だもんな。無駄にでっかくて邪魔、燃費が悪い、壊れやすそうなくせにアフターサービスが薄そう、普通の修理屋に持ってくとネジがインチでイヤな顔をされそう、とか。

ローバーミニがとうとう生産終了した理由は人気低迷じゃなく、現代の安全基準を満たせなくなったかららしい。90年代前半から、衝突安全基準が世界各国で厳しくなっていったもんな。このときローバーは BMW に合併吸収されてて、華々しく発表された BMW 版フルモデルチェンジのミニは懸案の安全性を大幅改善。その結果が、日産マーチ並みの巨体。ちっちゃさが最大の魅力だったのに、もう「ミニ」の名はふさわしくなくなった(欧米人の目で見ると、それでも充分に「ミニ」なんだろうけど)。旧版を愛するおいらにとっては「ほかのクルマと同じだなー」って感じ。ちっちゃいまんまで安全性を確保できんかったんかなー。

でもローバーのミニから始まった横置き FF を、BMW のミニは堂々と受け継いだ。その間に世界の「普通のスタイル」にまでなったんで。そしてそれは自動車が自動車として発展を続けた究極スタイルのひとつであり、同時に、馬車スタイルへの回帰の終着点でもあったと。

・まとめ

馬車の側に立っていささかバイアスをかけた見方をしたけど、馬車文化の中で自動車が生まれた当初、馬車とかけ離れた姿・機構だったのは、技術的制約からだった、とも言えるかも。そして自動車は技術ブレイクスルーを経験するごとに、馬車的な性格を獲得していった、と言えるかな、と。

自動車は性能も使い勝手も馬車を大きく超えて、完全に取って代わってしまった。自動車は馬車からの影響をいまだ保ちつつも、馬車文化を知らない国のメーカーをも含んで開発が進められてる。さてこれからはどんな方向に行くのかねぇ。

メーカー・車種同士で国際的に開発・販売競争が今日も激しく繰り広げられてるけど、技術製品の一般論として、簡単な数字比べの競争は結局いつも安売り競争に陥る。そうならないための、世の中に愛されるための新発想の元って、今は廃れた古いものが役に立つかも。技術だけでクルマの魅力を語れないのは、自らが技術的には追い落としたローバーミニを愛する感覚を持つ日本人なら分かるはず。

欧米はいつでも馬車にそれを求めることができる。日本も馬車の研究をするのもいいけど、人力車でも殿様の籠でも牛車でも、土着感覚を活かせるものって意外なヒントをもたらすかもね。

日本人は日本車にしか乗らないのではなく、いいクルマにしか乗らないってわけですな。てことでアメリカの自動車会社は TPP で何度目かの日本市場攻略を目論んでるみたいだけど、もし法規制をいじるだけでどうにかなると考えてるなら、ちょっと甘いんじゃないかと。

2009〜2010年にかけて、トヨタの大規模リコール事件ってあったよね。あの会社がアメリカでそりゃあもう手ひどくダメージ受けたというアレ。一連の騒動も最後のほうになったら、実はトヨタってアメリカ工場がけっこう稼働してて、工場がある州(4つだったか)が合同で火消しに躍起になったってのを覚えてるよ。

そりゃそうだよな。あの会社で何万人も雇ってもらってるからな。イメージダウンが長引いて会社の業績が落ちたら、レイオフされちまうもんな。そうなりゃことだわな。失業者が増えて自治体の税収も落ちる。怖い怖い。そりゃ必死に火消しするわ。

んであれ現地の国で大騒ぎになるのは分かるけど、日本でもマスコミが大々的に取り上げましたな。

あれってちょっと裏があるんじゃないかって気がしてて。

『ポチは見た!』にそこらへんのカラクリが書いてあって、なるほどなるほどと納得したのはもう5年も前のことだったよ(2006年)。

てことでアメリカで大騒ぎになっても、日本のマスコミは今の韓流のアレみたいに一切報道しなかったり、報道したとしてもフォローしたり、のはずだったのにな。なんかでっかい扱いしてたね。

んで今さら思ったんだ。『ポチは見た!』でこのネタを出してた時代ってきっとそのとおり、トヨタはマスコミに広告費をじゃぶじゃぶ流してたんだろうと思う。けどリーマンショック(2008年8月)が起きたすぐ後、トヨタはある発表をしたんですな(記憶頼りだけど)。それは広告費の大幅削減。3分の2だか3分の1だかにするという、どっちにしろかなり大規模な削減だったと思う。

てことでマスコミにとっては、トヨタをかばう義理が薄くなったんじゃないかな、あるいは食い扶持を減らしてくれやがった報復をしたんじゃないかなと思って。

真相は知らんけど、時期的に辻褄が合うような。

9日に打ち上げたロシアの探査機フォボス・グルント、厳しい状況みたいだね。地球低軌道には入ったものの、キックステージのフレガートの不調で火星への遷移軌道に到達しなかったらしい orz

今公表されてるサンプルリターン計画で唯一、はやぶさ 超えを狙う素晴らしい冒険ミッションなのに。

地球の重力圏を超えて、有意な重力を持つ他天体・火星へ。火星の重力圏に入って、そして火星ではなく衛星フォボスに着陸してサンプルを採取。今度はフォボスを飛び立って火星の重力圏から脱出、地球の重力圏に入って帰還。はやぶさ が往復した小惑星イトカワは、周辺にもその星にも優位な重力はなかった。てことで、フォボス・グルントははるかに難度が高いミッションなのに。しかも軌道のエネルギー的に、火星はイトカワより遠い。地球−イトカワ往復旅行はイオンエンジンでようやく成したけど、フォボス・グルントはそこより遠くにイオンエンジンなしで挑む、これもこれで野心的な計画なのに。

マルス '96 に続いて、またしても地球の縄張りから出られなかったとは……。

マルス '96 今回も、トラブルは探査機そのものじゃなく4段目キックステージで発生。これ衛星の軌道投入でよく使うメカらしいから、信頼性はきちんとあるはずなのになぁ。なんでまた10何年に一度の晴れの大プロジェクトでうまくいかないのかなぁ。

計画に問題が出はしたものの、搭載バッテリーはしばらく持つそうな。ここが唯一の救い。「3日間」と言ってるニュースがあったと思った。その間にどうにかリカバーしようとしたらしいけど、今日で打ち上げから3日。朗報はなかった。それでもバッテリーが持つ限り、チームは最善の努力をするはず。

火星遷移軌道への投入があまり遅いと今度は、バッテリーが持ったとしても火星への打ち上げ窓が閉じるかも。そのタイミングも逃すわけにはいかない。んー、どうせトラブルが出るなら、火星遷移軌道にほとんど入ってからだったら少しはラクだったのに。日本の火星探査機 のぞみ も小惑星探査機 はやぶさ も、金星探査機 あかつき も、推進系で深刻なトラブルに見舞われた(日本の深宇宙探査機の技術はそんなもんなんだな)。けど地球の引力圏をとにかく脱してからだったから時間を稼げて、その間に全力で検討・対策を取れた。

フォボス・グルントは今まだ地球周回軌道上。しかも低軌道なんで、空気抵抗で日に日に高度が落ちてる。

バッテリー、打ち上げ窓、高度低下で3重のタイムリミットがかかってしまってる。返す返すも、もうちょっと先まで問題なく行けてればなぁ。

なんてこと言っても始まらない。現実は現実。フォボス・グルントのチームは今、かつての はやぶさ チームと同じくらいがんばってるはず。はやぶさ 級の奇跡、フォボス・グルントにも起きてくれー。はやぶさ のときと同じくらい強く、フォボス・グルントの危機脱出を祈っとりますです。

火星の衛星フォボスの詳細な姿を見たいよ。

表面のドアップ画像も見たいよ。

火星の衛星としての、そして元 C 型小惑星としてのフォボスの歴史を知りたいよ。

フォボスから持って返った土壌サンプルも、火星圏から帰ってきた再突入カプセルも見たいよ。

だからフォボス・グルント、今を持ちこたえてくれー! フレガート、火を噴いて期待に応えてくれー!

TPP 交渉に行った総理、どうなってんだ? おいら事態を飲み込めないんでいるんだが。

行く前は「守るべきは守り」とか言ってたのに、ハワイに行ってから発表があったのは、「TPP 参加なら例外なく関税全部撤廃」って、何をどう守ると。ていうかハワイ行きまでに、結局、出遅れてでも TPP 交渉に参加する具体的メリットの説明がなかったと思うが。

挙げ句に加盟国首脳会議に招待されなかったってあんた……。そりゃいきなり飛び入りならその事態もあり得ると思うけど、じゃあ何しにハワイくんだりまで行ったんだろ。「国内を説得して出席可能となったなら」として、先に加盟してる各国や議長国と、事前に段取りを詰めたりとかまったくやんなかった、と取っていいんだろうか。事前の連絡手段が早馬しかなかった時代じゃないんだから、行く前にそこらへん詰めるもんだと思うが。

アメリカの議会でも日本の参加を歓迎しない向きがあるらしいが(ロイター記事)。

「日本とのTPP交渉判断慎重に」、米超党派議員がオバマ政権に要請

[ホノルル 8日 ロイター] 米下院歳入委員会と上院財政委員会の幹部を務める超党派議員4人は8日、オバマ政権に対し、日本が今週環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加する意向を表明した場合、議会との事前協議なく早急に決断することがないよう要請した。

議員グループが米通商代表部(USTR)のロン・カーク代表に宛てて書簡を送った。

それによると、議員らは「日本が交渉に参加すればTPP交渉に新たな次元と複雑性が加わることになる。このため(米政府に対し)いかなる決断も下す前に連邦議会その他の関係者に相談するよう強く求める」と要請した。

その理由として、同書簡は「日本は長い間、国内市場を意味のある競争から保護してきた」と指摘し、米国は日本政府が本気で市場を開放し、米自由貿易協定(FTA)が求める高い水準を満たす用意があるのかを十分確認する必要があるとしている。

ハワイ州ホノルルには、今週末に開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を控え、各国の高官が集結しつつある。12日には、このうちTPP交渉に参加する米国、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、ペルー、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイの9カ国の首脳による個別の会合も予定されている。

メリケンさん、日本が罠にかかるのを手ぐすね引いて待ってるのかと思ったら、向こうでも意見が割れてるんだね。日本の国会も割れてるわけで。ほかにもアメリカで、日本の参加でいろいろ複雑になるのを嫌う議員さんたちもいるとか。そうなると、オバマと野田だけが日本を TPP に組み込もうと躍起になってるって構図なのかな。なんでそうなる。

そもそも TPP 構想が立ち上がったときは、アメリカは入ってなかったらしい。後からアメリカが割り込んで来て仕切り出したらしい。あの国はリーダー廚だからな。オリジナルの加盟国は、「めんどくさいやつが入ってきやがって」と眉をひそめてる気がする。そのめんどくさいリーダーが鶴の一声で「日本も入れよう」って、それじゃ最初から立ち上げてきたメンバーはすっかり脇役になってしまうだろと。

↑これはおいらの妄想でしかないけど、万が一そうなら、日本は加盟各国の中で最も歓迎されない国ってことになるわけで。ほんとに歓迎されてないし。なんで日本が力ずくででも TPP に加盟しなきゃなんないのか理解に苦しんでるとこですよ。誰得だよ。

先月も書いたけど、おいらでも分かることは、日米で関税障壁を全廃すると、互いの国の強い分野はより強く、弱い分野はより弱くなるってこと。日米の間で分野や業種ごと、企業ごとの淘汰と相互依存が進む。1つの国の中じゃそうなっても問題ないと思うけど、経済システムも経済規模も貨幣も異なる国同士で何でもかんでも分業し合うのって危なくね? 今でさえ「アメリカがクシャミをすると日本が風邪を引く」と言われてるのに。

つか「強いものがより強く、弱いものがより弱く」が積もり積もれば、もともと強い国がさらに強く、そこより弱い国はさらに差を付けられるってことにもなりそう。日本、アメリカに吸い取られっぱなしってことじゃないの? 地域経済で言うと、「新幹線が延伸して人の往来の障壁が下がったら、ストロー効果で地方の中小都市が衰退」が近いのかな。

あるいは、GDP で1位と3位の国が経済で今以上に連動するのって、世界経済の不安定要素になるんじゃね? 経済の大統合がかえって危ないってのは、今のユーロ圏を見て分かるし。日本が TPP に誘われたのは、菅総理の頃だったそうな。大震災で参加の有無は棚上げになってたとか。当時、ギリシャ危機はまだここまで深刻化・表面化してなかったはず(くすぶってはいたろうけど)。んで今はもう世界中がヨーロッパの動向をハラハラしながら注視してる状態なわけでさ。

日本経済と世界経済の状況が、東日本大震災と原発事故、ユーロ危機(と韓国経済危機説)と刻々と変わってきてるのに、今なんで古びた話をそのまんま実行しようとこだわるのかも理解できん。

自国の議会を振り切ってまで強引に突き進むオバマ野田連合、ほんと何が狙いなんだ?

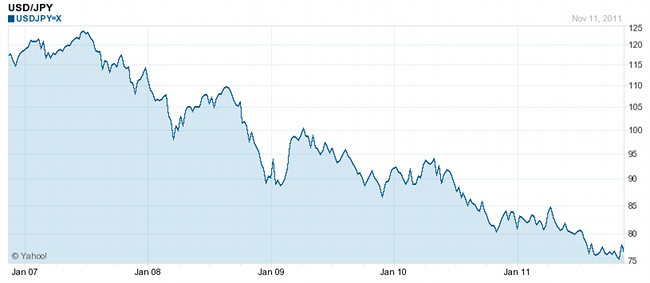

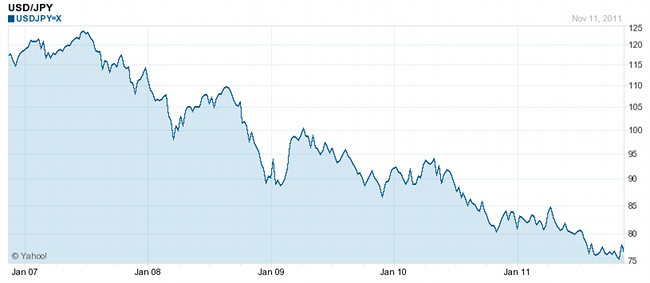

為替の値動きの長期のグラフ、YAHOO! ファイナンスでようやく見つけたわ。5年スパンだけど。素人なりに何か分かることないかと思ってさ。まあ見たまんましか分からんが。んで、対米ドル(USD)でのユーロ(EUR)、ウォン(KRW)、円(JPY)を見てみた。

まずは USD/EUR。最近どっちもなんか慌ただしい感じだけど、比べるとどうなのかと。

ここ4年ほどは、€0.65〜0.80/$ あたりで1年半周期くらいで定期的な振動になっとりますな。振れ幅は大きいけど、長い目で見ると安定してるって感じ。いいですなぁ為替の安定。そこらへん阿吽の呼吸での取り引きがありそげな空気ですな。ただこれからは世界的に不穏な気配がしてる気がするんで、この安定が続くかどうかは不明。

お次は USD/KRW。

読めん……。2007〜2008年初頭は 900W/$ 台だったのが、数字がじりじりと上がり始め(ウォン安が進行)、2008年5〜7月あたりは W1040/$ 近辺で小康状態。それがリーマンショックでどどーん。一気に W1500/$ って、この急激さはかなりヤバかったんじゃないかと。

そこからは、5月にちょっと落ち着いて、ウォン安基調ながらもじりじりと値を戻してきてるね。んで今年の7月を境にまた安値基調に戻ってる感じ。10月危機説があったから、そこで売り浴びせがドカンと来たね。市場がそれにびっくりしたのか11月に少し持ち直し。少しずつ2007年水準に戻りつつあったのに、ちょっとこれからどうなるか謎って感じ。最近のドカーンが短期の変動なのか、また安値に向かってしまうのか。

10月危機説で W1200/$ 近くまで行きましたなー。対外債務の返済がこのあたりで、デフォルトコースに乗るか乗らないかの瀬戸際だったっぽい。何ともなかったんで騒ぎすぎだったのかもだけど、そう騒がれるだけのもっともらしい理由があればこそかと。そこから一気に W1100/$ まで戻したのは、日本政府が韓国への為替スワップ拡大を発表したからかな。それに、W1200/$ で市場に行き過ぎ感も出たのかも。

あの国の経済は輸出依存度が日本よりはるかに高いみたいで、しかも輸入もかなりの規模らしくて、となると安定してられる為替の変動幅が狭いってことですかね。ウォン安は輸出に有利だろうけど、エネルギーや部品の輸入はコスト高なわけで、そのぶん輸出の有利さを相殺しとりますな。まーウォン安でもウォン高でも、実際はあんまし変わらないんじゃないだろか。しかもここ3年くらい、ウォンから見るとハイパー超円高だし原油は高止まりだし。ちゃんと利益出てるのかな。日本企業への部品代の支払い、ちゃんとこなせてるのかな。

けどまぁこのグラフだけ見る限り、ヤバいにはヤバい感じだけど、リーマンショック収束以来ちょっとずつ積んできたマージンがまだ少し残ってる気がする。W1200〜1300/$ 突破で危険ゾーンて感じかな。

明日のログに続きますです。

んでトリは USD/JPY でござる。

なんだこれ。2007年6月以来、円高が脇目もふらずに真っ直ぐ進行しとるではないですか。めちゃめちゃ分かりやすい。短期的には、リーマンショックで円安ってことは、あの影響は本場アメリカより日本のほうがでっかかったってことかな。ちょっと意外。つーかよく見たら、その前からせっかく円安進行ペースだったのに、リーマンショックでその構図が崩壊、一気に円高が進んでるわ。それが行き過ぎて、2009年2〜3月に 100円/$ 近くまで戻り……そこからはなだらかにずーっと円高ベクトルを維持。

そして、ほんと東日本大震災は関係ないな。構わず円高かよ。あの頃は安くなるかと思ったのに着々と円高が進むもんだから、禿鷹どもに狙われてるんだと思ってたよ。まさかそれが、ここ何年もフツーに続いてきた慢性病の進行だったとは。

4年半で 120円/$ から 75円/$ に真っすぐ来たってことは、1年あたりでの円高の進行速度はちょうど 10円/$ ですな。2年半後の2014年5月には 50円/$ になっちまうんだろうか。それはそれはものすごい時代の予感。

良く言えば、世界から見て日本はまさに、出稼ぎに行って一発当てればドンガバチョな黄金の国ジパング。そして日本人がひとたび外国に行くや世界貴族の扱い。「日本人様のおなーりー」。

悪く言えば、日本から見て外国はどこもろくな稼ぎにならない小さな市場。かといって国内にはヤマっ気の強い外国人がウロウロゴロゴロしてて、相当暮らしにくくなってそう。

まー TPP っつう正体不明の案件もあるし、これからどうなるか、おいらごときじゃまったく分からんけどね。

昨日の続き。リーマンショックで円が高値に振れたのは分かる。ドルが勝手に値崩れしたってことで。けどユーロとウォンが安くなったのがおいら理解できてない。韓国なんか爆安。この結果の理由は何なんだろ。対米ドルのレートだから、このとき爆心地のアメリカのドルよりもさらに激しく、ユーロとウォンが信用を失ったってことなんだが。ウォンだと変動のスカラー量の大きさは為替市場の小ささから来たろうけど、方向ベクトルがおいらの感覚と逆なのが意味不明。

リーマンブラザーズってユーロとウォンを多く扱ってた会社だったのかな。んーでも破綻の理由は米国内のサブプライムローンが派手に焦げついたからだったはず。だったら外貨じゃなく米ドルがぶっ飛んだんだよな。んー分からん。

ドル資産消滅で、ドルが国際為替市場から一時的に消えて酸欠っぽい状態に陥ったってことかな。となるとドル高騰ですな。これでユーロとウォンが落ちたとか? んで円だけ高くなった理由はというと……。うーんうーん。

……、

……、

……。

やっぱし分からん。

……、

……、

……。

為替の投資家が一斉にドルもユーロもウォンも投げ売りして、しかもドルよりもユーロやウォンを派手に売りまくって、こぞって円に逃避したってことかな。あーなんかこれで説明できる気がする。

もしそうだとすると、地域通貨のウォンならいざしらず、2008年時点でユーロって意外と信用なかったってことになるね。

つか日本円、投資家たちに人気と信用ありすぎだろ。無駄に最強貨幣のような気がしてきた。

しかし1000年に一度の巨大地震に巨大津波、挙げ句にレベル7の原発事故でもいささかも揺るがない日本円の強さって、一体なんなんだろ。世界からほめ殺しという名のいじめを受けてるようにも思えてきた。

んで、TPP ってカナダとメキシコも参加表明してきたの? なんかもうかなりグダグダになりそうなんですが。このままじゃ何も決まらないような気がするんですが。

そしたらまあ、交渉成立には複雑になる要素を近づけないのが大事じゃないかと。となると、「後から来た連中(日本、カナダ、メキシコ)は、傍聴席から指くわえて交渉の成り行きを見ててくれ。できあがったらそれに全部従ってくれ」って形になるような気がするんだが。

中曽根康弘氏は TPP に賛成なのか。ちょっと意外というか。SankeiBiz から。

「首相の判断は正しかった」 TPPで中曽根氏

2011.11.15 21:27

中曽根康弘元首相は15日、BSフジの番組で、野田佳彦首相が環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の交渉参加を表明したことについて「判断は正しかったと思う」と評価した。ただ「農業や医療などの対策がこれからどの程度出てくるか。政府は真剣にこれらの問題に全力を挙げて対策を確立していかなければ、野田内閣は潰れる」と警鐘を鳴らした。

交渉参加を「拙速」と批判する自民党には「幕末の尊皇攘夷みたいな考えでは通用しない」と述べた。

意外でもないか。現役総理のとき、国鉄と電電公社の民営化をドカドカ押し進めた人だからな。開放路線が好きなのかもしんない。アメリカとの友好関係も大事にしてたもんな。「不沈空母ロンヤス」ですな。そりゃ TPP に賛成かなと。

国鉄 → JR 各社も電電公社 → NTT も相当大変だったろうけど、あのときやってくれたおかげで、競争原理が機能するようになったよな。大事業は何でも国が一元管理する二流国家から、民間が自発的に技術と経済を発展させる一流国家になった、とおいらは思ってる。

しかもあれで、28兆円にまで膨らんでた国鉄債務は膨張から縮小に転じたし。固定電話の通話分野はまだまだ電電公社時代の感じが残ってるけど、携帯電話市場は民間業界ならではの競争で、発展コースに乗ってるしな。

んでそういう理念と実績の人が言うとそれだけの重みを感じるんだけど、おいらはまだ、TPP が今の状態の日本にとってそんなにいいもんじゃないような気がしてる。おいらはネットからの偏った情報に乗せられてるのかもしんないな。けどそれとはまた別に、ユーロ圏入りを蹴ったイギリスとスイスが今恐らく「あのとき誘いに乗らなくてよかった」としみじみ実感してるだろうなってのもあったり。

TPP はユーロと違って通貨統合ではないけど、加盟国の間で経済の相互依存を強めるっつう方向性は同じってことで。

90年代半ばに読んだ本で、環太平洋の国々での共通通貨単位「パキュー」(PACU)を提唱してたのがあった。元ネタは、ヨーロッパ共同体(EC)が使ってた(か検討してた)、「エキュー」(ECU)というヨーロッパの域内共通通貨単位。今のユーロの前身らしい。んでその本のご意見は、ヨーロッパを見習って環太平洋域でもこれをやると発展するんです、というアレで。

んでユーロの現実はオチがつきましたな。こういうの、いざ実際にやってみないと分からんもんなんだね。社会主義・共産主義もそうだったし。

つか「中曽根がそう言った」というのはそれとして、それを伝えてる媒体が全部フジサンケイグループなんだが。なんか世論誘導的な裏がありそうな気もしたり。

この前の米ドル-日本円のレートのグラフを見て、ちょっと気付いたことがあったよ。とりあえず件のグラフを再掲。

米ドル圏や米ドルペッグ制の国々(中国とか)から見て、日本円って1年でだいたい10円ずつ値上がりしてるんだわ。ここ4年半ずっと。リーマンショックでも大震災でもその流れがびくともしないってことは、たぶんそうなる構造がガッチリできてるんじゃないかと思う。どんな構造かは知らんけど。

ユーロは対米ドルでかなりの乱高下があるけど、ならせばだいたいトントン↓。

てことは、ユーロ圏から見ても日本円は「買い」のはず。今、日本円は世界中のかなり多くの人たちに投機の対象とされてるんじゃないかと。

で、1ドル100円前後の場合で年間で10円値上がりなら、米ドル圏と米ドルペッグ圏とユーロ圏の人たちにとって、日本円を持ってるだけで年利 10% 儲かるわけ。円高は着々と進んで、最近は80円を切ってるね。今76円だとして来年の11月に66円になるとすると、年利 15.15% にもなりますですよ。こりゃぁ世界じゅうが円買いに走るわ。

さすがにここまで円高が進むと、値上がり速度が10円/年を保つのは厳しそうだけど、年利 10% くらいは保ってしまうんじゃないだろか。来年11月で対米ドルで68円台ってとこですか。

大量の諭吉先生が世界中に日々拉致され、座敷牢じゃなく金庫に監禁されてるかと。ていうか世界中の投資家が日本円を買い込めば買い込むほど、金庫にしまい込めばしまい込むほど、欲を出せば出すほど円の価値が上がる。正のフィードバック発動で絶賛暴走中ですなこりゃ。経済における自動制御の例え「神の見えざる手」とかどこ行ってるんだと。制御どころか日本円バブル発生中ですな。円高が進む原因はこれだけじゃないかもだけど、これ主因のひとつじゃないかな。

スイスフランは日本円と同じく吊るし上げられてきたけど、10月あたりに絶妙のタイミングでスイス中央銀行から口先介入があって、暴騰へのスパイラルを断ち切ったらしい。てことはこれからはスイス人も日本円バブル祭りに参加するんだろうか。としたら円高暴走はますます加速ですなぁ。

これで面白くないのは、日本に住んで日本円で暮らしてる日本人にとっては何の得もないってこと。当然だけど日本円/日本円の交換レートは常に 1:1 なもんで。

てことで今は日本円が着々と上がり続けてるんで、世界の投資家さんたちは日本円を買い続けてるはず。買えば買うほど、溜め込めば溜め込むほど値上がりするし。このカラクリ、素人のおいらでも分かるんだもん、プロはとっくに承知の助のはず。てことは何かのきっかけでいったん円安に振れ始めれば、みんな溜め込んだ日本円を高いうちに売って利益を得ようとするはず。一斉に売ればそれは「売り浴びせ」。

今度は円が下げ止まらなくなる。恐ろしい勢いで円安が進む。日本円バブル崩壊ですな。それがいつ来るか分からんけど、まぁ今の常識で考えると、いくらなんでも1ドル=10円に達する前にはそうなるでしょ。まー時代の常識はほかの時代には通じないんで、どうなるか分からんけど。

かつての日本の地価バブルの例があてはまるんだと仮定して、その当時の状況を振り返ってみる。

そのときは「土地神話」というのが時代の常識だった。土地を買っとくと必ず値上がりするからとりあえず買っとけ、というやつ。それがまた地価上昇を煽ってどんどこ加速し始めた。んで「土地転がし」「地上げ屋」なんてのが出てきた。1985年の映画『グーニーズ』の日本語字幕(戸田奈津子)で、既に「地上げ屋」という単語が出てたよ。

んで爆上がりを続ける地価上昇をもとにバブル経済が出現(手持ちの土地の売価と担保価値が、ちょっと待ってるだけでじゃんじゃん上がるんだもんなぁ)。実際の価値以上に高価になってたのはみんな分かってたんだけど、このおかげで国内景気全体が良くなってたんで誰もその本質を見ようとしなくて、これからも好況が千代に八千代に続くと根拠なくみんなそう思ってて、まったく警戒しなかった。

そして何かがきっかけで景気の伸び、あるいは地価上昇が鈍化。鈍化したと思ったが早いか、地価は現実の価格に向かってすぐさま急落に転じた(「総量規制」とかいうのがきっかけだと聞いたことあるけど不明)。地価上昇が頼みの好景気だったもんで、それで何もかもが崩れた。当時、それでも2, 3年待てば元に戻るっつう空気が支配的だったっけ。とっくに終わったバブル祭りがまだ続いてると思いたくて、現実から目を背けてたと。

あれから20年。都心部の地価は下げ止まったとか聞くけど、うちの地元・八戸の中心街の地価は今も毎年1割前後のペースで下がり続けてる。

日本円バブルもこんな感じになるのかねぇ。となると、今の一定速度の値上がりが続いた末期にドカーンと派手に上昇して、そこからドカーンと値崩れ → 終わりの見えない円安が一定速度でゆるゆる続く、となるのかな。

昔の RC カーの思い出をダラダラ書いてたらダラダラどころかグダグダになったんで、思い切って全消ししたわ。なんかもったいねーって感じだけど、無理に続けてもコンコルド効果なもんで(ちょっと違うが)。

しょうがないから、今見つけた米軍のヒコーキの強烈な動画でも。

着陸直前にロケット逆噴射かよーと思ったら、最後にすごいオチw 怪我人なかったみたいでよかった。

なんかどうも、正しい段取りは「タッチダウン前に前方への逆噴射で減速、続けて下方への逆噴射で低速着陸」らしい感じ。けど下向きをやらなくてドスンと落ちた、と。

しかしこれ滑走距離を縮めるんなら、普通の旅客機みたいに、タッチダウンしてから逆噴射すればいいんでね? 危険を冒して、下向きロケット燃料を消費してまで空中でやる意味がよく分からんなー。

旅客機はタッチダウンから逆噴射までのタイムラグが大きいよね。たぶん前輪もしっかり滑走路に付けて安定させてからなんだと思う。けど、この軍用機なら主輪が着いたと同時に逆噴射でもいいような気がする。前輪だけならドカッといっちゃってもそんなにツラくないだろうし、軍用機なんだから脚の強度も充分なんじゃないかな。んーなんで空中点火なんだろ。

グラマン X-29、それは新たなるカナードの可能性。

……、

……、

……。

て言えばオッケーですか? テヘッ(誰に許可を求めてるんだろ)

別にカナードやるために前進翼にしたわけじゃないはずで、前進翼やるためにカナードにしたってことなんだろな。

でもカナードにしたから揚力中心がけっこう前にズレたわけで、カナード型ではもっと早い日本の震電に比べて、前翼はかなり後ろ寄りに付いてるんだね。見た目、主翼と一体化してしまってるわ。

前進翼っつうと後退翼の逆なわけで。横滑りしたとき、後退翼は滑ってる逆側に傾いていくんで、主翼に上反角を付けたのと似た効果になる。前進翼はその逆。滑ってる方向に傾いていくんですな。不安定なんだけど、そのぶん運動性が高いってことでもある。戦闘機にうってつけかも、との予測で、この実験機ができたらしい。

前進翼ってまぁ見た感じで誰でも思いつくことだけど、急にめくれたりとかしないのかなーって思うんだが。そこは主翼の強度を上げて、となるはず。したら強度を上げたぶんだけ重量増になるのでは? とか考えたりして。主翼だとモーメントが効くのはロール方向。その部分の慣性増でロール操作の反応が鈍かったりしないんだろうか。その方向の回転は戦闘機の命のような気もするが。

あとカナード型のジェット戦闘機なのに、垂直尾翼が意外と小さいですな。これも前進翼で揚力中心の位置(≒重心位置)がけっこう前のほうに寄ってるってことかな。となると、重心が前寄りでカナードが後ろ寄りなんなら、ロールだけじゃなくピッチ制御も弱いことになるな。エレボン併用で補うのかな。としても、あんまし自然じゃないような感じ。

それで言うとデルタ翼なんかピッチ制御が最悪ってことになるけど、それでも無尾翼でデルタ翼の戦闘機ってあるよな。F-102 とかミラージュ III とか。関係ないのかな。

と思ったら。70年代に純粋なデルタ翼の戦闘機が出た後、80年代からはデルタ翼に前翼を足したカナード戦闘機が出てるんだね。ダッソーラファール、サーブ 39 グリペン、ユーロファイター タイフーン、と。みんなヨーロッパ製だな。アメリカの戦闘機ってカナードのイメージが薄いなぁ。せいぜいが X-29 とかの実験機程度で、量産ではほとんどないような。無尾翼や前翼は嫌いなのかな。ここらへん開発者や企業、ユーザーの趣味がけっこう出そうだし。

日本の F-2 戦闘機が "F-X" と呼ばれてた頃には、前翼を付けるアイデアがあったらしい。アメリカの F-16 がベースだから、水平尾翼を付けたまま前翼も付ける、という特殊な外形で。こうすると、斜め上や斜め下を向いたまま巡航という、飛行機としてかなり変態的な飛び方ができるはずだった。ピッチング方向の運動性も相当なものになったんじゃないかな。けど見送られた。その判断理由は何だったんだろ。

有用性が低かったとか、コストや技術的な問題とかまぁきっとそういう理由なんだろうけど、実はアメリカに「前翼やるなら協力しない」とか言われてたんだったりしてなw ちなみに F-2 は初めは日本だけで開発するつもりだったのが、アメリカが猛反発。無理に共同開発の形に持ち込まれて、F-16 の改造版にすることを政治的に約束させられた。てことでアメリカ様が「協力しない」と言えば、それは即座に開発の頓挫を意味してた。

今、日本は独自にステルス戦闘機の研究・開発をしてる。「心神(しんしん)」という、おいら的にはパッとしない名前がついてるんだが、どうもこれで斜め向き飛行を再び狙うらしい。有用性が低いってわけではないんだね。F-2 では前翼でやろうとしてたけど、今度はエンジンの噴射方向を直接制御するやり方だそうで。てことで今回も前翼は見送りなのですな。カナード萌えとしてはまたしても残念だったり。

心神の外形はアメリカの F-22 に似てる(サイズは心神のが小さい)。飛行機の外形が似てるってことは、設計思想がある程度似てるってこと。ここらへん、アメリカの軍用機をライセンス生産してきた影響かもな。

性能的な素人ツッコミはこのへんにしといてやる(これ以上無理)。

航空界でちょっと日陰者的立場に追いやられてるもの。それは旧ソビエトのツポレフ Tu-144 超音速旅客機。ライバルの、日なた者だったはずのコンコルドがあんな末路だったけど、それでタナボタ逆転を狙う前に、ひっそり引退しとりましたとさ。

んでまぁとりあえずコンコルドの在りし日のお写真。

そして Tu-144 試作型。

似てるなぁ。別名「コンコルドスキー」と呼ばれたのもしょうがないか。有翼宇宙往還機ブランも「シャトルスキー」と呼ばれてたなぁ。けどよく見るとちょいと違う。主脚とエンジンの位置とか、翼平面形はどっちもデルタだけど、コンコルド: オージー(後退角が滑らかに変化)、Tu-144: ダブルデルタ(後退角が2段階変化)だとか。間違い探し的だなw

けど Tu-144 は量産型で、画期的な改修を受けたんですよ。そのお姿をご覧あそばせ。

タレ耳なカナードつきますたー。

カワイイのかダサいのか、ちょっと微妙なところですなぁ。

Wikipedia によると、なんでもこれでフラップが使えるようになったとか。なるほどねぇ。フラップを使えるかどうかは滑走距離にモロに影響するもんね。実用的なアイデアですなぁ。けど見た感じ、どうにも取って付け感が……。つか、面積的に主翼とかなりの開きがあるけど、こんなもんで本当にまともに効果が得られたんだろうか。

あと、カナードって高い位置に付けるとあんましかっこよくないんだなーってのもよく分かった。

Tu-144 がほとんど活躍できないまま表舞台から去ったのは、燃費問題が主だったんだね。これよりは燃費がよかったコンコルドでさえ、燃費問題で赤字運用だったらしいし。

旧ソビエトってオリジナリティ溢れるメカを作った反面、一目見て西側の真似と分かるものもあった。けどはっきり分かるのは、技術の基礎力と独自開発力をきちんと持ってたってこと。だからコンコルドスキーにしてもシャトルスキー(ソビエト版スペースシャトル ブラン)にしても、技術スパイ行為があったかどうかは知らんけど、自分で修得した技術の範囲内で実現できてた。

例えば Tu-144 で、オリジナルのコンコルドはオージー翼だけど、たぶんコストを考えてダブルデルタに替えたり、前翼を追加したり。こういうことは航空工学を自分で何でも分かってなきゃできんよ。これは単純にすごいよなぁと感心したりして。

あとロケットと宇宙船なんかは、ブランの見栄え以外はほとんどフルオリジナルだし(ロケットはナチスドイツの基礎技術と技術者を使いはしたものの、開発技術者のリーダーはロシア人だった)、地面効果を利用した浮上式水上高速艇(実質は航空機)も、巨大な試験機を作って実際に走らせるところまで行った。

第二次大戦の頃は戦闘機さえパッとしたものを作れなかったらしいのに、どうやって技術力を付けたんだろ。しかも短期間で。戦勝した連合5カ国のうち、3カ国は西側として敵対。東側のもう1カ国は中国だった。どこからも技術を学べない状況だったはずなのに。スパイが技術を盗んだにしても、それで得られるのは図面なり発想なりデータなり実物なりの断片情報でしかなかったはず。そこからモノを作るなら、それを理解する人たちや、実現化にふさわしい開発環境がどうしても必要。その技術の地力はどこから来たんだと。

敗戦国のほうを見ると、日本とイタリアはこの分野でソビエトとほぼ無関係。唯一ドイツは、ロケット技術者をソビエトに連れて行かれた。けど下級技術者を引っ張ってきただけで(上級技術者とリーダーのフォン・ブラウンはアメリカに引き抜かれた)、世界初の人工衛星を打ち上げたり、航空機でもここまで張り合ったりとかの大活躍、それだけじゃ無理があるような気がする。ソビエトの航空宇宙技術って、ほんとどんな蓄積と錬磨があったんだろ。

韓国経済に関する日本国内での誤情報「日本経済は韓国経済を見習え」論、どうにかなんないもんですかね。TPP の騒ぎの中での米韓 FTA の動き以降、最近はさすがにバレてきたのかナリを潜めてきてはいるみたいだけど。例えば4カ月前のマイコミジャーナル『エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社長たち - 122 K-POPの大躍進を真似できない』。あと、日経もかなりこの論調を続けて読者に誤解を与えたらしい。韓国のどこか(経済界か政府?)から日本のマスコミに、こりゃ相当なカネが流れ込んどりますな。

ところが韓国の新聞メジャー各社はなぜか軒並み日本語のウェブサービスをやっとりまして、こっちのほうが正確そうなんですわ。

んで今日発表の、正真正銘の現地からの記事(中央日報)。

2年連続で3%台にとどまる韓国の経済成長

2011年11月24日09時40分

[© 中央日報/中央日報日本語版]

今年に続き来年も韓国の経済成長率が3%台にとどまるとの見通しが示された。この場合、欧州の財政危機と米国経済の不安により2年連続で潜在成長率の4%を下回ることになる。

国策研究機関と経済研究所、海外投資銀行(IB)、国内証券会社など19の経済予測機関が23日までに提示した来年の韓国経済成長率見通しの平均は3.7%となった。これら機関の今年の予想も3.7%だ。

韓国の経済成長率は2002年に7.2%を記録して以後、2003年から2008年まで2〜5%台の低成長基調が続いた。昨年は6.1%の成長となり、世界平均の5.0%を上回った。

国策研究機関の韓国開発研究院(KDI)は来年の韓国経済は3.8%成長するとの見通しを示した。韓国金融研究院は3.7%を提示した。民間経済研究所の見通しは少し暗かった。サムスン経済研究所とLG経済研究院はそれぞれ3.6%を予想した。

海外投資銀行の見通しは差が大きかった。野村証券が5.0%を予想し、UBSは最も低い2.8%を提示した。韓国の証券会社の見方は相対的に楽観的だった。韓国投資証券が4.2%、ウリ投資証券は4.1%をそれぞ予想した。現代(ヒョンデ)証券とサムスン証券はそれぞれ3.8%と3.6%を提示した。大宇(テウ)証券は3.3%を提示し大手証券会社の中では最も悲観的な見方を示した。

日本の感覚だと経済成長率 3% 台って好景気みたいに思えるね。けど今は韓国経済はインフレってるみたいだから、経済成長 3% としても実質は相殺されてるはず。したらゼロ成長近辺じゃね?

2カ月前に、期待インフレ率(インフレ予想)の記事も出てきたよ(同じく中央日報)。

韓国の期待インフレ率4.3%、2年10カ月来の最高値

2011年09月28日08時29分

[© 中央日報/中央日報日本語版]

今後1年間の物価上昇見通しを示す期待インフレ率が2年10カ月来の最高値を記録した。3カ月連続での上昇だ。

韓国銀行が27日に発表した9月の消費者動向指数によると、今月の期待インフレ率は年平均4.3%となった。2008年11月に記録した4.3%と並ぶ水準で、先月より0.1ポイント上昇した。

期待インフレ率は今後1年間の国内消費者物価上昇率に対する消費者の意見をまとめて集計される。消費者動向指数は毎月全国56都市でパネルに選ばれた2200世帯への質問を通じて作成される。今月の回答率は93%を記録した。

韓国銀行統計調査チームのチャン・ワンソプ次長は、「これまで体感物価が上昇を続けており、期待インフレ率上昇に影響を与えた。高物価時代には期待インフレ率が消費者物価上昇率についていく側面があり、消費者物価上昇率が持続的に落ちれば期待インフレ率も下落するだろう」と話した。

今後の景気見通しも暗かった。消費者の経済状況に対する心理を総合的に現わす消費者心理指数(CSI)は99で、2カ月連続で基準値の100を下回った。

CSIが100を下回れば今後の景気が悪くなるとみる回答者が多いという意味で、100を上回ればその反対となる。個人負債は今後も増加すると予想された。

こりゃ実質、1.3% のマイナス成長じゃないですかね。 んで日本経済は韓国経済の何をどう見習えと?

「韓国の勢いが止まらない」という日本のマスコミの言い分はウソっぱちだった、と解釈するのが合理的ですな。韓国自身のマスコミが、わざわざ日本語でそれを証明しとりますが。

朝鮮日報、東亜日報、中央日報、聯合ニュース。みんな日本語版サイトがあるよね。おかげでウソだらけの韓国情報しか出さない日本のマスコミ経由よりましな情報が分かって助かってるわ。

しかしなんでか知らんけど、韓国の新聞社ってなんでわざわざ日本語版の記事を出すんだろう。けっこう日本に関する記事が多いんだけど、トンチンカンな内容がよくあってさ(特に社説)。あれって自分の間抜けぶりを自分で日本人に晒してるだけだよなーとか思ったり。よくわからんなぁ。

朝鮮日報なら分からんでもないんだ。バックナンバーが有料だから。日本の人口は韓国の倍以上だし今は円高ウォン安だから、日本円での稼ぎをウォンに両替するとかなり膨れるはずだし。んでもほかの新聞社は閲覧無料。んー。そうか広告収入か。日本企業の広告がよく出てるし。これも支払いが円建てなら、韓国企業は助かりますな。そうかそうか。

今が超円高なのは海外の国際企業の間でもよく知られてるだろうから、こんな感じで日本相手に効率のいいビジネスをしようっつう外資企業はこれからも増えるんだろうなぁ。良質なモノやサービスが来るのはいいことなんだろうけど、詐欺も増えそうだな。日本人は慣れてないぶん騙されやすそうだし。

とりあえず日本国内全体の景況感は悪くなっていく一方なんで、一般消費者の、商品・サービスのコスト基準での取捨選択もシビアになる一方。けど日本市場の消費者が特殊なのは、「安ければいい」ではなく、「安くていいもの」という相反する要求を保ってること。これに応えなきゃ売れない。半端なモノを持ち込んでもどうにもなりませんぜ。

実際、韓国製の家電やクルマはそれで何度も痛い目に遭ってるしな。けど日本からの素材・部品は必須なんで、日本を除く世界で韓国製品が売れれば売れるほど韓国の対日赤字が膨れ上がるという、凄まじい構造になってたりもして。

今は芸能や金融商品も、日本のマスコミを丸ごと抱き込んで「韓流が流行ってる」「韓国を見習え」と凄まじい連呼だけど、バンドワゴン効果狙いのステルスマーケティングっつう構図が見えてきた感じ。短期でまともなブームに持っていければ、少しくらいの勇み足なんてどうでもよかったのに、いつまでも本格的に火が点かないもんだからだんだん馬脚が現れてきたね。まーここまで相当な投資をしてきてるはずだから、コンコルド効果でしばらくは後に引けないんじゃないかって気がする。

今いくらやっても無駄だと思うなぁ。東日本大震災を経験した日本人がこれから国内で助け合ってがんばっていこうっつうときに、諸外国からも「日本がんばれ!」と応援をいただいてるっつうときに、日本に自国の娯楽産業をしつこく売りつけて稼ごうとしてる。

売り込むばかりで、被災地を援助する気も気遣う気もあんましないみたいだし。しかも彼の国での反日政策はそのまま継続って、かえってヒンシュク買うやり方な気がするが。っつーか広告代理店を通してマスコミ各社にばらまいた(と思われる)莫大なプロモーション費用、この多くを義援金に回したほうが、よっぽど日本人を韓国になびかせる効果があったろうに。後の祭りだけど。

対照的なのが台湾。戦略じゃなく善意で驚異的な義援金が集まった。これに多くの日本人が感涙。台湾の好感度アップに繋がりましたとさ。台湾は日本で特にメディア戦略をやってないと思うけど、日本から台湾への観光客は増えてるそうな。

まー日本のマスコミは韓流ゴリ押しで読者・視聴者・旧来のスポンサーの信用を大きく落としたと思うけど、リーマンショック以来の広告需要激減期を、韓国マネーでしのげたのはありがたかったかもね。ただ、韓国マネーの流入はこの調子じゃ長続きしないと思う(恐らくちょっとやそっとじゃ黒字転換を見込めないほどの超大赤字なんじゃないかな)。この資金が引けた後どうする気なのかは、業界内も含めて誰も知らんのじゃないかな。

「コンコルド効果」って Wikipedia の説明じゃちょっと一般的すぎて分かりにくいっぽいけど、要は「あと 1m 掘れば石油の鉱床に当たるかも。今やめればこれまでの投資が丸損だ。きっとあとほんの 1m なんだ」と、出ない油田掘りを、出ないと分かっててもやめられない状態というか。ここらはコンコルドの命名がふさわしいかも。Tu-144 は技術的にコンコルドに対抗するのが主目的だったってのもあって、採算が取れないと分かるや運用をスパッとやめたそうだし。

いまだにときどき、

「ハッそうだ! はやぶさ を助けてくれー!」

と思うときがある。

全部成し遂げたのにな。

もういないのにな orz

少し前、獣医ものの漫画『ワイルドライフ』を読破したんだわ。んでひとつ思いついたことがあって。

動物園のある鳥が、繁殖の条件が揃ってるはずなのになぜか繁殖行動を起こしてくれない。てことでオチを言ってしまうと、「偽卵(ぎらん)」で解決したんですな。

なんか鳥たちの目に触れるところに偽の卵を置いとくと、なんか子作りしたくなってしまうものらしくて。漫画の話ではあるけど、そういうウンチクが売りの漫画でもあるんで、その鳥で実際に効き目があった実例を元にした話なんじゃじゃないかな。

んでこれ、もしかして少子化が問題になって久しいこの日本でさ、人間社会にも似たような手口が効くんじゃないかと思って。

具体的にどうやればってとこまでは、おいらよく分からん(逃げ)。押し付けがましいと韓流みたいになっちまうし。

ただ自分の実感としては、去年おいらにとって初の姪っ子が生まれたんですよ。赤ちゃんに触れるのってほとんど初めてでこれが。んで、週末ごとに会いに行っては、だっことか高い高いとかビデオ撮影とかやってるわけですよ(こっちがめちゃめちゃ楽しい)。したらそれまで実感なくて、自分と関係ないことと思ってた子育てとか、子供いたら楽しそうだなーと思う気持ちとかがまぁ、ちょっとは近く感じるわけで。ちょっとではあるけど、それまで無だったのが有になったってのは質的にすごい違いでして。

おいらの周りでも、おいらが子供の頃より子供をずいぶん見かけなくなった。あまり外に遊びに出なくなったってのもあるかもだけど、絶対数、やっぱし少なくなったと思う(定性的でスマン)。んで赤ちゃんだの子供だのをあまり見なくなると、自分が子供を作り育てるっつう実感が乏しくなるんじゃないかって気がして。「まわりでやってねーんだもんおれもやんなくていいや」と。それが少子化をますます加速するんじゃないかって気がして。「収入が厳しくてとても子供を育てられない」は定番の理由だけど、実際にそうでもあるだろうけど、人によっては言い訳半分な人もいそうだしさ。

となると、近くに子供が多いと、あるいはそれを常に意識させる仕掛けがあるといいんではないかと。

んで思ったんだわ。これ、『ワイルドライフ』の偽卵効果じゃね? と。

あまりにもそのまんまな解釈なんで、もしやアイデアの先人がいらっしゃるのでは? とググってみたら、特に見つけられなかったわ。代わりに逆の用法で偽卵を使ったサイト様を発見。

増えすぎた野鳥を、偽卵で産卵抑制だそうで。『ワイルドライフ』で言ってたことの正反対なんだけど、よく読むと、フェイクの卵を鳥の巣にこっそり置いておくってやつ。たぶん鳥はそれを見て、「これ以上は無理」とか「今シーズンは規定数に達したので終了」とか思っちゃうんじゃないかなと。

『ワイルドライフ』でやってたのは、記憶がおぼろげだけど、どの鳥の巣でもないところに卵を置いてたと思う。んで鳥は衰えかけてた繁殖の本能をかき立てられる、というカラクリなんじゃないかな。

人類の繁殖行為は本能ではない、というのを何かで聞いたことがある(おいらは半信半疑状態)。ゴリラがとりあえずそうらしく、動物園で繁殖させるには、ゴリラ向けのアダルトビデオを見せて教育するとか。んでもさ、人間が、人間の赤ちゃんと接してカワイイなーどうしようどうしよう(はぁと)となるのは、これは本能だと思うよ。姪っ子で激しく実感中のおいらさ。

子育て制度の整備はもちろん大事だけど、社会全体の雰囲気として、そこらに関する本能や本能的に近い感性を刺激する演出をすると(エロチックの方向じゃなく、赤ちゃんや子供を持ちたくなるチックな方向で)、まー少なくとも調味料的な効き目くらいは発揮してくれるんじゃないかと思った次第でございます。ええ。

ここらは音頭取りとかは国だの自治体だのがやってもいいけど、民間企業の商売主導でやってはどうかと。商業的に成り立たないと長く続かないし、こうなると税負担もかからないどころか、税収の元にもなり得る。

てことでここらへんが長い目で見て有効なんだとしたら、ベビー用品や子供服、玩具のメーカーやブランドの皆様は、恐らくとっくにお気づきで宣伝・広報活動をされてることとは思いますが、ここはひとつ強化とさらなる高効率化の方向でいかがでしょ?

あーでも露骨にやると、子供を産みたくても産めない人を傷つける恐れがあるんだよな。それを盾に政治的に非難する人っているみたいだからな。そんな意見なんかいちいち聞いてらんないと振り切るのも手かもしんないけど、すべての人を大事にするのもまた重要だしな。んー、政治や行政が主導だとその少数意見を無視しちゃいかんけど、商業ならターゲット以外を無視するのはアリってことか(上策とは言えないが)。行政のサポートによる関連業界の振興ってことで、表向きは業界主導の形で進めるといいんじゃないかと。

世の中の受け止め方的には、産めない人のぶんも、産める人がどんどん産める世の中、という風に持っていけたらいいのかも。そうなると、養子を普及させるのも手かもしんない。心理的抵抗を少なくする方向で。例えばアメリカ社会って養子をよく取るよね。スティーブ・ジョブスも実の親に経済的な事情があって、別の夫婦の家の養子になったそうだし。そこらへんをモデルにできないかなと。

映画『ロスト・ワールド』(『ジュラシック・パーク』の続編)だと主人公の白人夫婦の娘が黒人で、一目で養子と分かるよね。けどその説明は特になくて(「似てない親子だな」というセリフがある程度)、家族愛で結ばれた普通の親子として描かれてた。そのくらい養子に対して自由な雰囲気になれば、少子化対策もいろいろうまくいきそうな気がする。

「そんなの無理、日本には合わない」という意見もあるだろうけど、普通になってしまえばどうってことなかったりするかもよ。例えばデキ婚。今じゃけっこう当たり前。芸能人に多いから、なし崩しでそうなった感じではあるけど。結婚・婚約報道があるごとに、妊娠してるかどうかも一緒に公表されたりもして。しかも最近じゃ「さずかり婚」なんつうステキっぽい表現もできたし。けどデキ婚って昭和時代いっぱいまでは、かなり反社会的な見なされ方だったよ。今はもう普通になってしまってどうってことないけどさ。むしろこの少子化問題の時代、結婚したときにもう子供ができてるってのは、社会的にめでたいことだとも取れるし。

昨日の続き。ひとつ見落としてた。今はロリ変態対策を取らなきゃなんないんだったな。壁ですなぁ。

じゃあ子供が多かった昭和時代はどうだったっつうと、Wikipedia『ザ・ハングマン6『の主要登場人物(1987年放送)をどうぞ。

「アンクル・本庄剣次郎(梅宮辰夫、第7話には登場しない)…(中略)…なお女子大生好きの『ロリコン』である」

女子大生好きなオッサンはロリ認定。そしたらそれ以下の年齢はひとくくりに「子供=性の対象外」だったかと。てことで、そこから年齢が下がるほど重度扱いで、社会的に相当キツい目で見られることを意味してたんじゃないかと。ちなみに同時代に週刊少年ジャンプで連載してた『シティーハンター』だと冴羽のリョウちゃん、女子高生からの依頼に対して「ロリコンに見られるんじゃないか」と悩んだりもしてた。

その意味では安全な時代でしたなぁ。

イタリアのマリオ・モンティ新大統領、異名がスーパーマリオなんだなw

あのゲームはかつて日本だけじゃなく、世界中で大ヒットしたとは聞いてたけど、まさかここまで浸透してたとは。

イモヅルで。ずーっと前にスーパーマリオのハリウッド実写映画版を見たなーと思い出してさ。ははぁ『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』ってタイトルだったのか。もうあんまし覚えてないや。Wikipedia 記事でちょっと思い出しつつあるけど。

そうそう、恐竜から進化した知的生物の住む地下パラレルワールドが、地上の世界に進出して支配しようとしてるのを、マリオたちが戦って食い止めるんですな。そうだったわ。まーこの設定、言っちゃなんだけどよくあるよね。魔界や宇宙人が地球を征服しようとしたりとか(今年のハリウッド映画はなぜか宇宙人侵略ものが多かったな)。

星新一も戯曲『夢魔の標的』で同じプロットをやってる。こっちは異次元世界からの侵略。時代は……昭和38年に連載で発表らしい。早いなぁ。っつーか元祖は H. G. ウェルズの小説『宇宙戦争』のような気がしてきた。今年のハリウッド映画だと『世界侵略:ロサンゼルス決戦』が『宇宙戦争』に一番近かったかな。

んで映画版マリオはどうだったかっつうと、なんかもう全然面白くなくて (-▽-;) 何も見るべきところがないというか。作る側のやる気のなさがひしひしと感じられたというか。(その割にはまとまってはいたけど)

この映画での発見ってのがあって。ゲームのマリオシリーズに出るキャラで、恐竜の ヨッシー てのがいる。その名前が敵役のデニス・ホッパーの口から出たんだけどさ、これが英語訛りでなんだか違和感があってさ。そうかー「ヨッシー」って日本語なんだなー、と変な感慨を覚えたりして。ふむふむ、出元はゲーム製作スタッフさんのニックネームだったのか。

たぶんネッシーともかけてるんだろうけど、そっちの綴りは "Nessie" てことで、より正確にカタカナ表記するなら「ネッスィー」「ネスィー」あたりだわな。あとヤ行で始まる単語って英語じゃ少なさそうだしな。もう基本的なところから「ヨッシー」はコテコテの日本語なんだなーとよく分かったわ。んでもゲームが世界中であんまし派手に売れちゃったもんで、そのまんま浸透してしまった、とw

この映画でもうひとつ思い出した。あんまし目立たないけど、面白い技術設定があって。

この地下の社会、エネルギーは電気に依存してるらしい。てことでクルマがね、トロリーバスみたいなんですよ。街の道路の上にはグリッド状に電線を通してあって(目の粗い網みたいな感じ)、クルマは屋根の上に立てた集電装置で電気を引き込んで走る、と。トロリーバスが電線から取るのはプラスかマイナスかの1極だけのはず。たぶん反対側は線路と接続なんじゃないかと。この映画だとプラス・マイナスともに電線から取ってるみたいで、そこらの仕組みはよく分からんけど、そのうえでクルマなんで2次元的な移動を実現してる。あまり考えずに設定したのかもしんないけど、それでもときどき自動のつなぎ替えが必要みたいで、そのたびに火花が散ってた記憶があるような。そこらへんから、ある程度の技術的見解が存在する的な香りがしたよ。

地上とは別の文明なら、似てるところもあれば異なるところもあるわけで。地下という閉鎖空間だと、エンジンの排気ガスは即座に命取りになりかねんしなぁ。それで地下世界ではトロリー式の電気自動車が普及したとか、脚本家にはそういう考えもあったんじゃないかって気もする。まーそこまで気を回したんだとしても、地底人は英語を喋ってたけどねw そこらへんはハリウッド的ご都合主義ww

あと、かの文明での最新の発明品は、生き物を進化論的に退化させる装置だったりもして。これは恐ろしい。てなわけで地上人のうち可哀想な一人が実験台にされて、チンパンジーになってしまった。

って、いやいやいや、確かにチンパンジーと人類は共通の祖先を持つけど、あるとき別れて、そのうちひとつがチンパンジーとして、ほかのうちひとつが人類として進化したわけ。てことで「人類が退化するとチンパンジーになる」はちょっと短絡だったりする。この映画を観た頃おいらはそのくらいは分かってて、ちょっと興ざめだったりもして。

ただ、退化させられる、知性を失うってのはほんと怖いですなぁ。タイムボカンシリーズの何かの最終回で、ドクロベエ的なやつが狂ってしまって、悪役3人組が赤ん坊にさせられる、というのがあったよ。3人はそのままドンブラコと川に流されて、いずこへともなく消えていってしまった。怖くて可哀想で。まーおいらとしては娯楽ストーリーであまり見たくない類いのものだったりして。

長く忘れ去ってた映画でも、意外と端々を覚えてるもんなんだね。

あと、この映画で当時一応話題になったのもあって。

(いい意味で)似てるってレベルじゃねーぞw 原作に忠実すぎだww

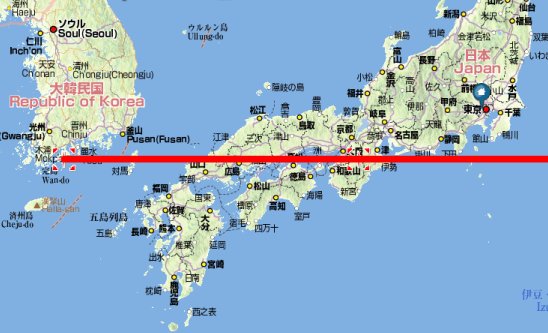

びっくりしたー。またおいらが作った画像、ほかのブログ様で使われてるのを発見してしまったですよ(その記事)。そしてその画像↓。

「おいらが作った」とはいえ YAHOO! 地図の画像に赤線を引いただけのものなんで、権利の主張なんてのは一切なし。むしろ嬉しかったりw

画像を使ってくれたブログ様も、画像の意図をきちんとご理解くださってるし。なんか懐かしいんで、このときの話題を蒸し返してみるか。

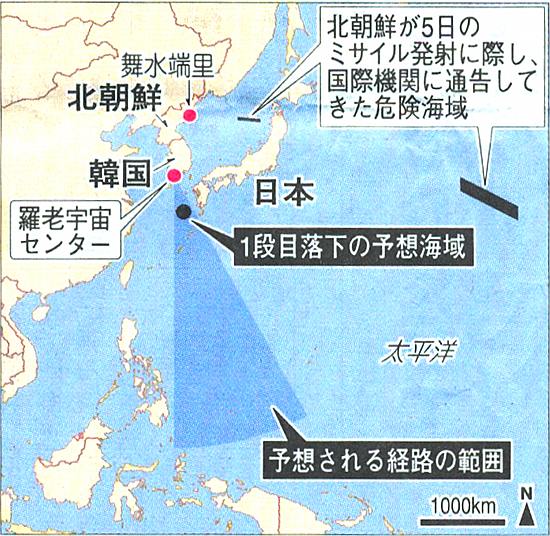

まー結局、韓国の打ち上げコースは真東向きなんつう無茶なものじゃなく、日本の人口密集地帯を外したものに落ち着いたわけで。2009年4月19日のデーリー東北紙より。

この図がどこまで正確かは分からんけど、コースの幅はだいたいマイナス 60〜90° ですな。ほぼ極軌道専用なわけで。けど商用打ち上げで一番人気の静止軌道(軌道傾斜角 0°)も、軍事や地球観測で便利な太陽同期軌道(同マイナス 98°)も無理そう。大事な位置に日本の国土がドデーンとあるせいなんだけどさ。しかしこのコースも、よく見ると沖縄がガッツリ入っちゃってることに今気付いた(汗)。けっこういいかげんだな。

あと、極軌道の打ち上げじゃ地球の自転速度の利用はあまり意味がない(無意味ではないが)。この打ち上げ基地・羅老宇宙センターって韓国本土の南端あたりにあるわけで、別にそこじゃなくても……と思ってた。けど打ち上げコースの自由度は、この位置だとかなり取れることになる。場所決めは、できる限りの自由度の確保が最大のテーマだったのかもね。

しかし北半球の国でできるだけ南(赤道に近い)に発射基地を置くってのは、地球の自転で初速を稼ぐ意味で、東向きの打ち上げでこそ威力を発揮するわけでして。今考え直すと、韓国、もしかしていつかロケットの信頼性が上がった暁には、真東に打とうと思ってるじゃないかなとか勘繰ったり。それができるなら、韓国も静止衛星を打ち上げられる。日本の種子島よりさらに北の北緯 34° あたりなんで条件は厳しいけど、ロシアなんかいったん軌道傾斜角 51° の低軌道に打ってから静止遷移軌道に向かうんで、無理ではないわけで。

北朝鮮の衛星打ち上げを見るに、国際的には対象国に事前通告さえすれば、対象国は文句を言えないことになってるらしいし(北朝鮮の1回目はそれさえなくて問題になった。2回目は遵守)。ただし対象国の国土に何らかの被害が生じたときの補償は、打ち上げ国が全額負担することになってるらしい。てことはその条件を呑めば、羅老宇宙センターから真東打ち上げも可能とはなりますな。理屈では。けど北朝鮮は日本の東北地方の上空を横切っただけであんなに警戒されたわけで(敵性国家いうのもあるけど)。外国のもっと人口が集中してる地域の上空を飛ばすってのは、ちょっと常識では考えられないというか。

あと、打ち上げ方向の東端を決めてるのは一方は日本だけど、西端はフィリピンなんだね。台湾の方角は基地から見てマイナス 116° だから問題ないと。フィリピンかぁ。日本も太陽同期軌道の打ち上げじゃ似たような制限を受けるはずなんだけど、とりあえず毎回問題なく打ち上げてるんで、フィリピン政府とうまくやってるんだろうと。今までコース上の国々に部品さえ落としたことないはずだし。

てことは、「日本がマイナス 98° で打ち上げてるから」と、いずれ韓国もやるんじゃないかなとか。まー現状じゃ羅老宇宙センターの制約は実用性で見て厳しすぎるというか使えない状態だもんな。種子島も内之浦も羅老より東にあって、マイナス 98° で飛ばすとフィリピンまでの距離が遠い(そのぶんフィリピンに墜落するリスクが減る)んだけどね。

かつて韓国は、ロシアで始めてた海上打ち上げに興味を示してた。船で公海上の好きなところにロケットを持っていって、その場で打ち上げる技術。ロシアの地上の打ち上げ基地は高緯度地域ばかりなんで、地球の自転速度をあんまし利用できない。てことは赤道直下の海上から打ち上げるといいんではないか、という発想で、この技術が生まれた。

ロシアの打ち上げでよく使ってるウクライナの基地の北緯は 46° くらい。でもここから打ち上げた衛星の軌道傾斜角は 51.6°。真東への打ち上げではない。たぶん国境線の位置の影響じゃないかな。ロケットの下段をロシアやウクライナの国内に落とす必要がありそうなんで。んで、これでただでさえロスが出てる状態だし。

韓国は四方をほかの国々に囲まれてるわけで、効率以前に打ち上げできるかできないかの条件がキツい。てことで、この海上移動打ち上げ基地はかなり魅力的だったはず。あらゆる制約から解放されるんで、商業打ち上げの受注の有利さでもトップクラスに踊り出られるはず。けど、なんか知らないけどこの方針を捨てて、窮屈な陸上打ち上げでやることになった。

商用の海上打ち上げ技術を持ってるのはロシアのみ。てことでロシアの影響を避けたかったのかと思いきや、羅老計画はロシアにおんぶにだっこの状態。なんだかよく分からんなぁ。

んで、その羅老ロケットの2回連続失敗でロシアを信用できなくなったのか、外国に頼らず自力で1から開発しようじゃないかって流れも出てきたし。この羅老の失敗のたびに韓国とロシアの間でゴタゴタになって、外野からは「韓国は自分の失敗を他人のせいにばかりして」という批判がまぁ出ますな。正直おいらもそう感じるけど、ロシア側の態度でも、信用されなくなる要素があると思う。開発中で実績なしのエンジンを売りつけたり、2回目の失敗はロシア担当部分の稼働中に起きたのに「原因は韓国担当部分」と断言、そのくせ共同の原因究明活動を拒否したり。てことで、韓国側がロシアとのタッグにこりごりになる理由もまたあるわけで。

まぁ自力でやるならそれは天晴な決断だけど、ロケットって単純そうな外見に似合わず、自力開発は血反吐を吐くような苦しみの連続だぞ。しかも今の韓国の実力からだと、その新型独自ロケットでの初打ち上げ成功まで20年はかかると思うが。これはしばらくはロシア様のご指導のもと、我慢して研修に勤しんだほうがいいんじゃないかねぇ。

あるいは、自国からの衛星打ち上げ計画を潔くやめてしまうか。あの位置から打ち上げが成就したってろくな軌道を取れないんだもん。羅老打ち上げセンターが実用化段階で無用の長物になるのは目に見えてるし。

| もくじ | ||

|

||

|

|

|

| 前の月 | トップ | 次の月 |